Schlachten im Jahr 1943, Teil 2 ab 22.07.1943

Datenherkunft: Die Datenherkunft wird beim jeweiligen Thema angezeigt.

aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1943

- Dritte Ladoga-Schlacht (22.07.1943 – 25.09.1943)

- Fall Achse (01.08.1943 – 19.09.1943)

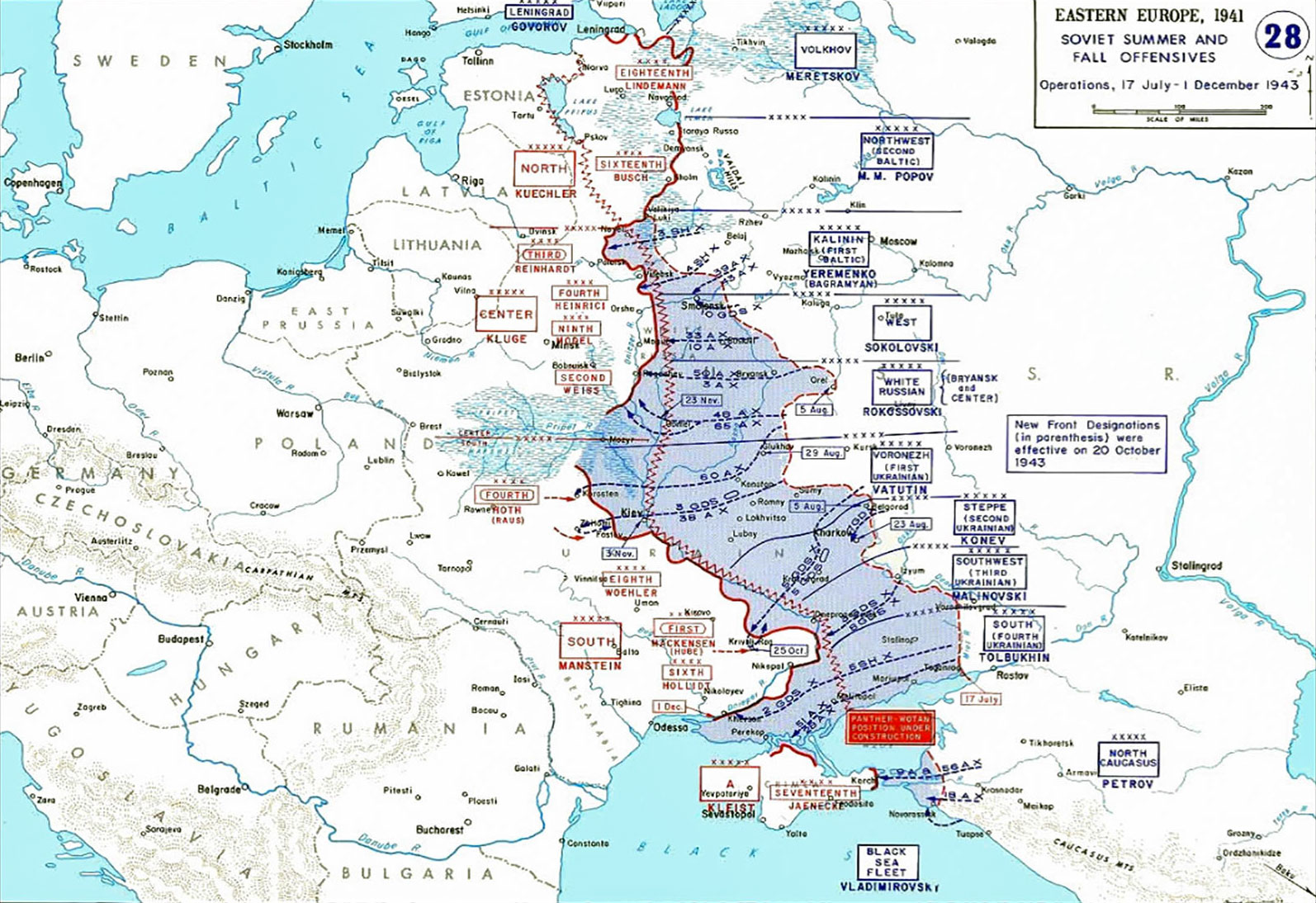

- Belgorod-Charkower Operation (03.08.1943 – 23.08.1943)

- Smolensker Operation (07.08.1943 – 02.10.1943)

- Donezbecken-Operation (16.08.1943 – 22.09.1943)

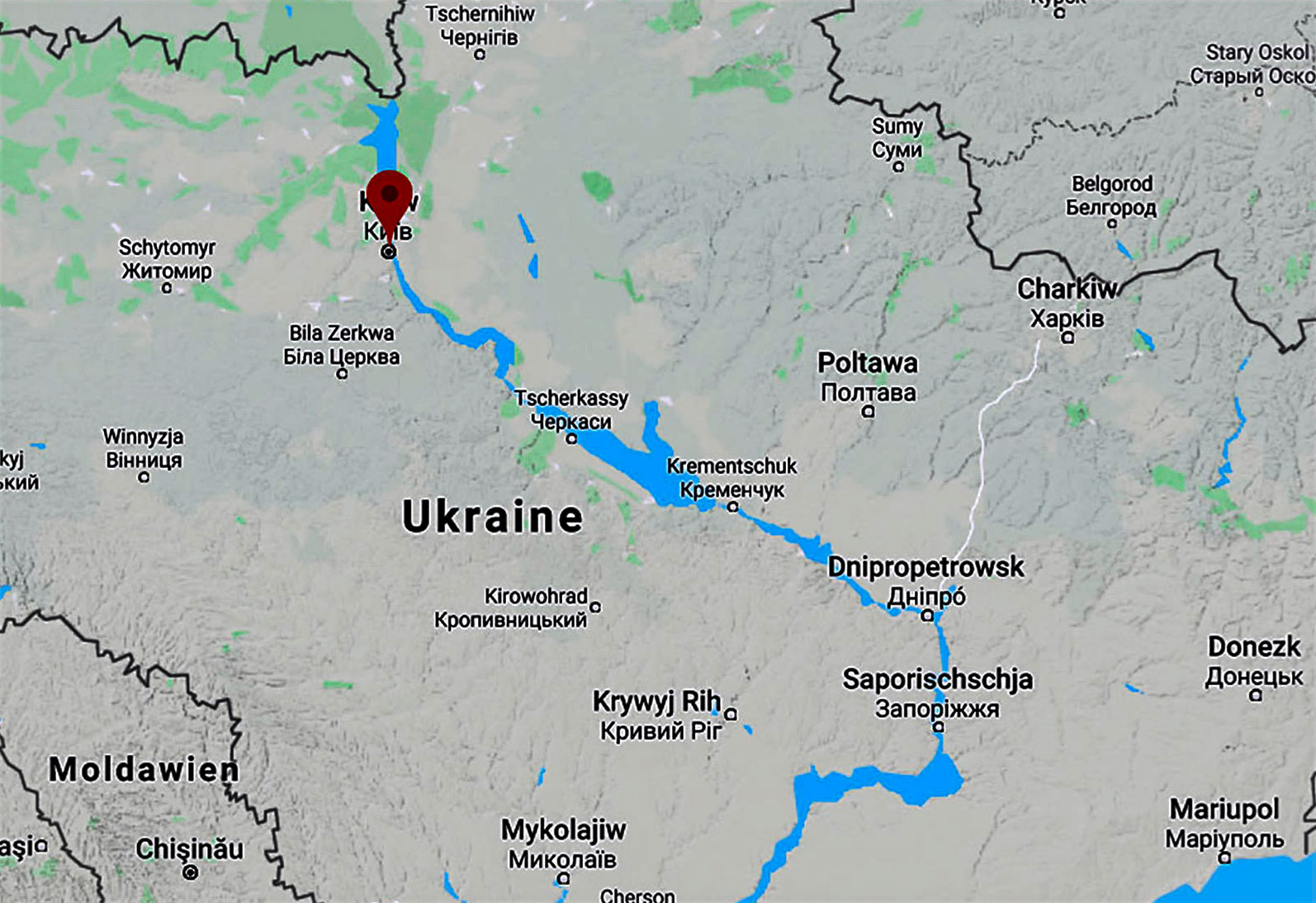

- Schlacht am Dnepr (26.08.1943 – 20.12.1943)

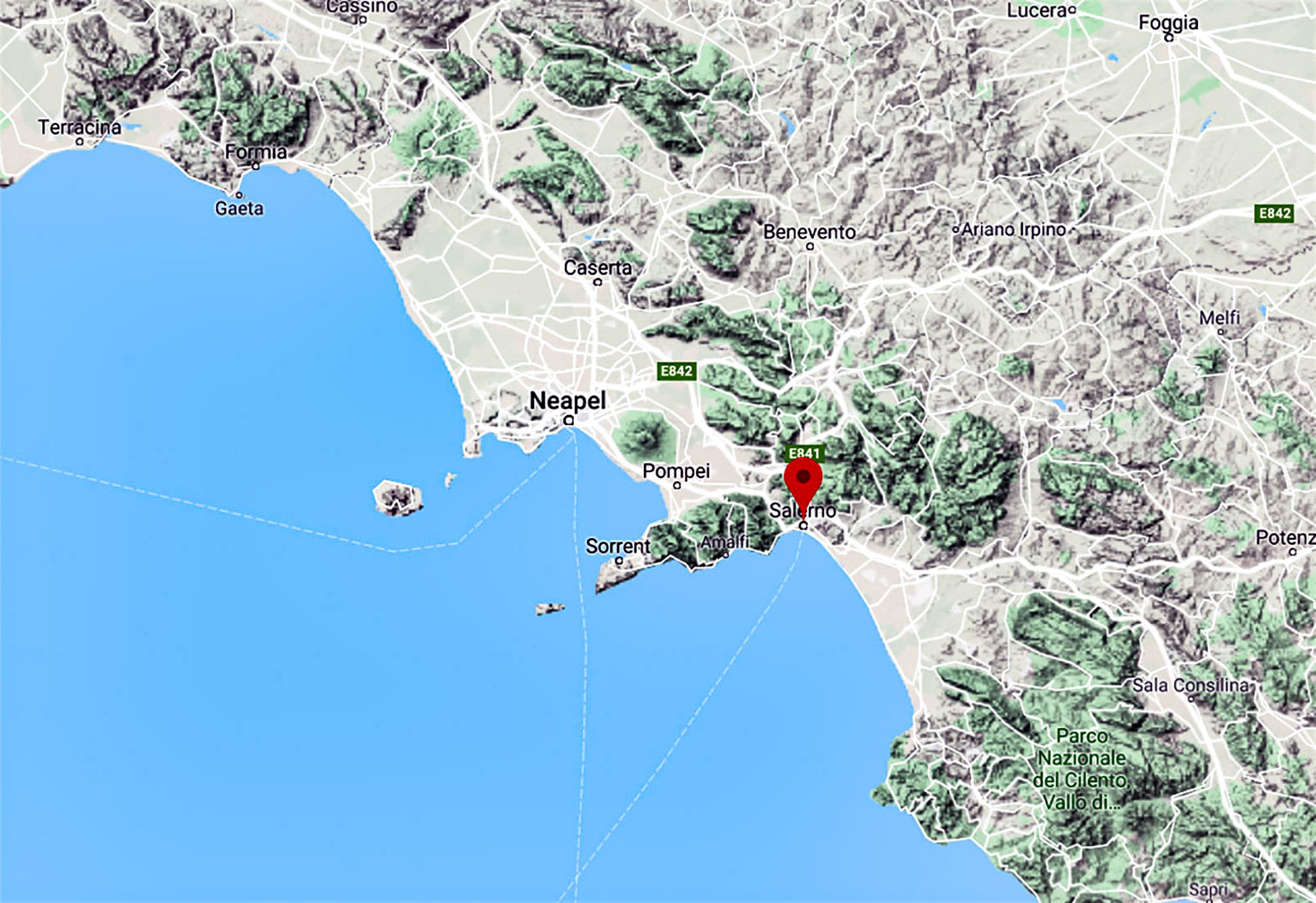

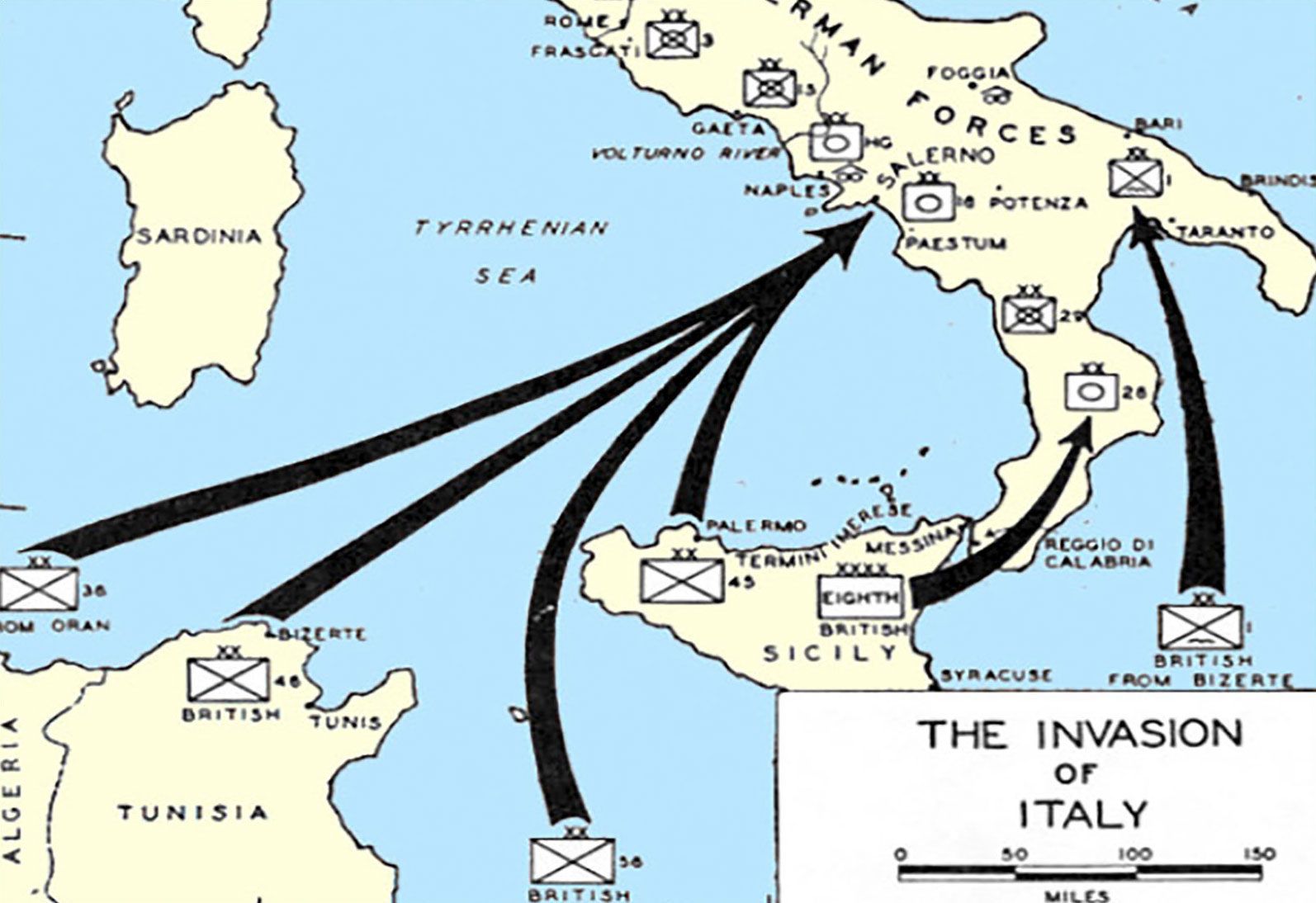

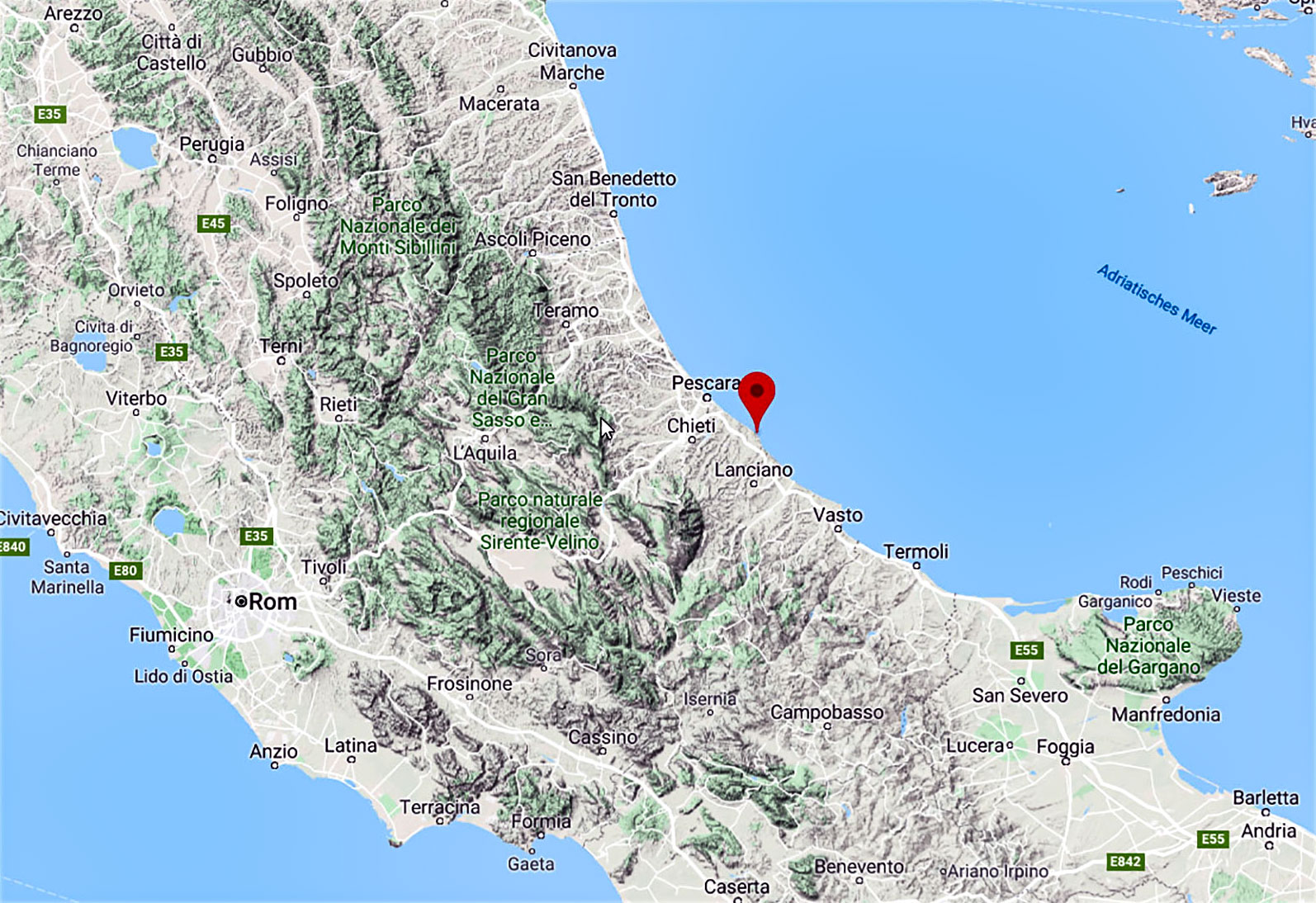

- Alliierte Invasion in Italien (03.09.1943 – 17.09.1943)

- Dodekanes-Feldzug (08.09.1943 – 22.10.1943)

- Operation Avalanche (09.09.1943 – 14.09.1943)

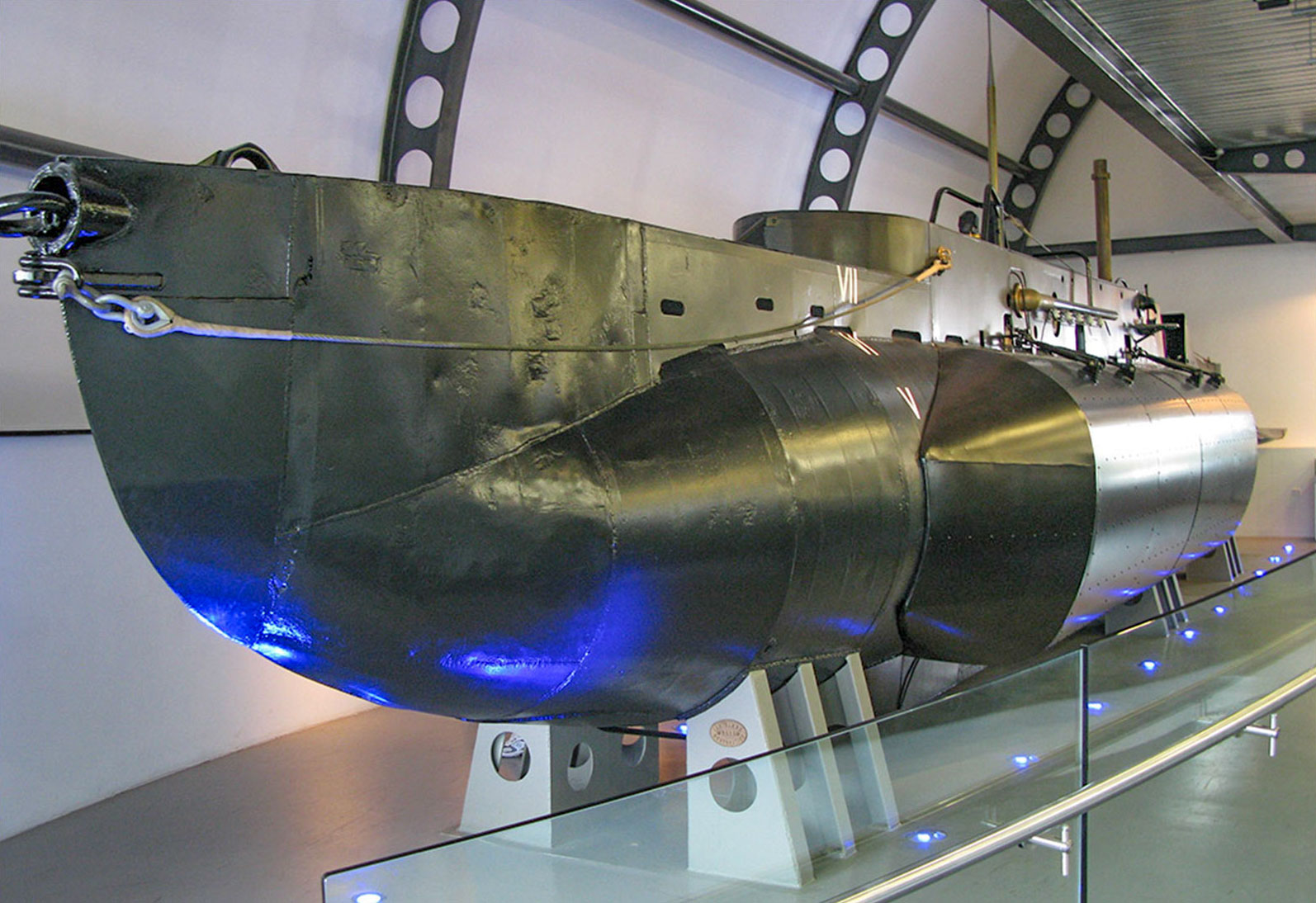

- Operation Source (11.09.1943 – 20.09.1943)

- Schlacht um Kiew (03.11.1943 – 13.11.1943)

- Unternehmen Advent (06.11.1943 – 30.11.1943)

- Schlacht um Ortona (20.12.1943 – 28.12.1943)

- Operation Dnepr-Karpaten (24.12.1943 – 17.04.1944)

Dritte Ladoga-Schlacht (22.07.1943 – 25.09.1943)

Die Dritte Ladoga-Schlacht, auch Schlacht um die Sinjawino-Höhen, fand südlich des Ladoga-Sees an der sowjetisch-deutschen Ostfront während des Zweiten Weltkrieges statt. In der sowjetischen Historiographie wird sie Mga-Operation (Мгинская операция), seltener Operation Brussilow (Операция Брусилов) genannt. Die Rote Armee begann dabei am 22. Juli 1943 eine Offensive zum vollständigen Entsatz des landseitig eingeschlossenen Leningrads gegen die Heeresgruppe Nord der Wehrmacht. Ziel war es, die Schienenverbindung zur Metropole, besonders aber den Eisenbahnknotenpunkt Mga mit den vorgelagerten Sinjawino-Höhen einzunehmen. Bis zum Ende der Operationen am 25. September 1943 konnte sie nur geringe Teilerfolge erringen, erlitt jedoch, wie auch die deutsche Seite, hohe Verluste.

Das operative Ziel der sowjetischen Armeeführung wurde mit der Behauptung sowohl des strategisch wichtigen Höhenzuges als auch der Siedlung Mga durch die deutschen Verbände nicht erreicht. Allerdings trafen die Verluste die deutsche Seite dabei im weiteren Verlauf härter als die sowjetische.

Hintergrund

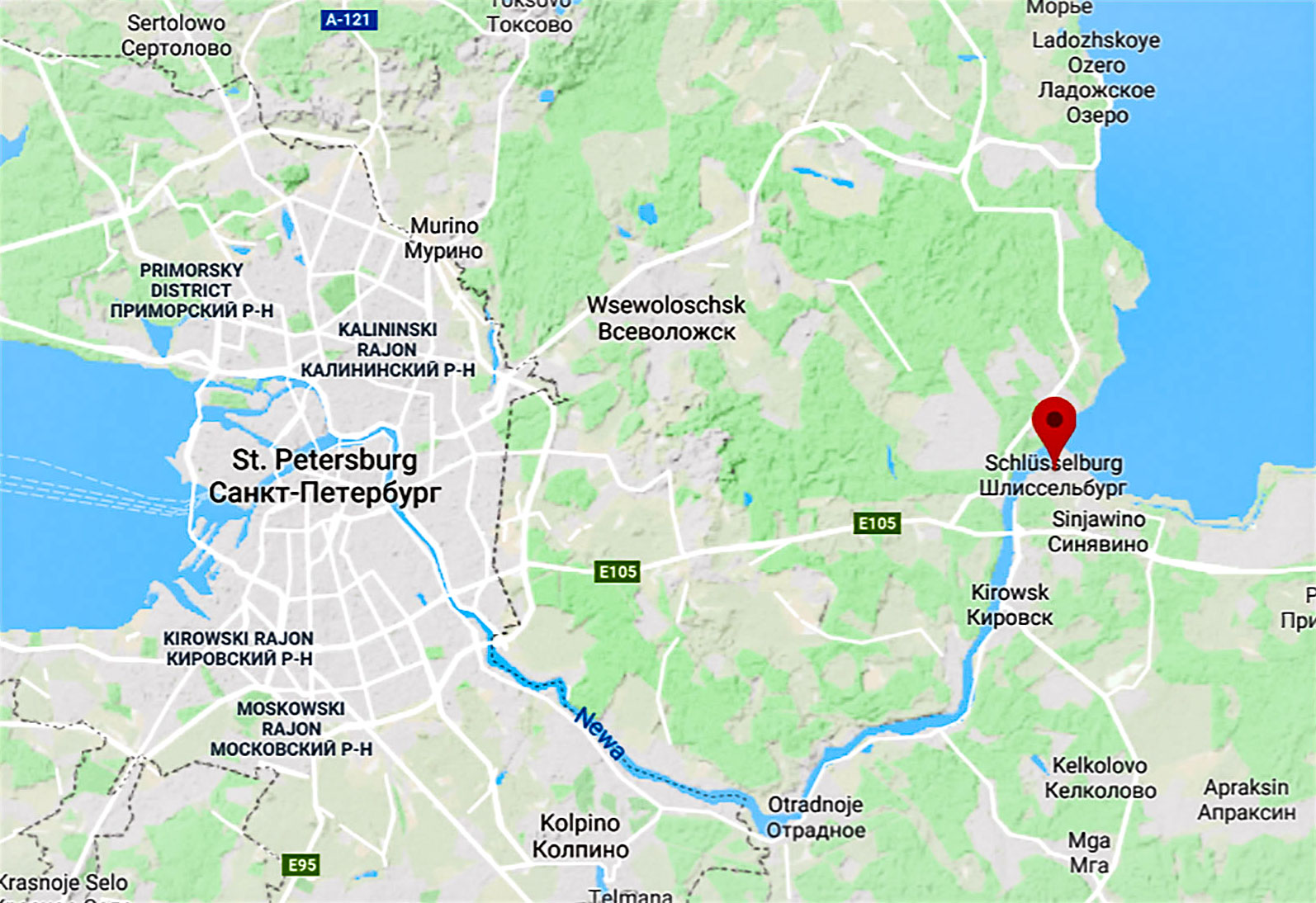

Nach Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion näherten sich im Spätsommer 1941 die Truppen der deutschen Heeres-gruppe Nord unter Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb (1876–1956) dem Leningrader Gebiet. Ab 25. August stiessen sie erneut vor und eroberten am 8. September die Stadt Schlüsselburg am Ladoga-See. Damit war Leningrad vom Rest der UdSSR abgeschnitten und sollte in einem weiteren Schritt erobert werden. Nach dem Erlahmen der eigenen Kräfte stellte die Heeres-gruppe Nord Ende September ihre Angriffe auf die Stadt selbst ein und ging zu deren Belagerung und Aushungerung über. Damit begann die Leningrader Blockade, welche durch finnische Streitkräfte im Norden der Stadt vervollständigt wurde.

Die Leningrader Front der Roten Armee versuchte mehrfach, die deutschen Stellungen südlich des Ladoga-Sees, die oft als „Flaschenhals“ bezeichnet wurden, zu durchbrechen. Dies führte zu mehreren erfolglosen Schlachten im Oktober 1941, von Januar bis Mai 1942 (→ Wolchow-Schlacht) und im August/September 1942 (→ Erste Ladoga-Schlacht). Trotz heftiger Kämpfe und grosser Verluste gelang es der Roten Armee erst im Januar 1943, den „Flaschenhals“ am Ufer des Ladoga-Sees zu durchbrechen und wieder eine Landverbindung nach Leningrad herzustellen (→ Zweite Ladoga-Schlacht). Allerdings verfügte der schmale Durchbruch über keine leistungsfähige Strassen- oder gar Schienenverbindung und lag noch immer im Wirkungsbereich der deutschen Artillerie, die von den das Gelände beherrschenden Sinjawino-Höhen (um die Siedlung Sinjawino) her schoss. Somit wurde die Blockade der Stadt faktisch immer noch aufrechterhalten.

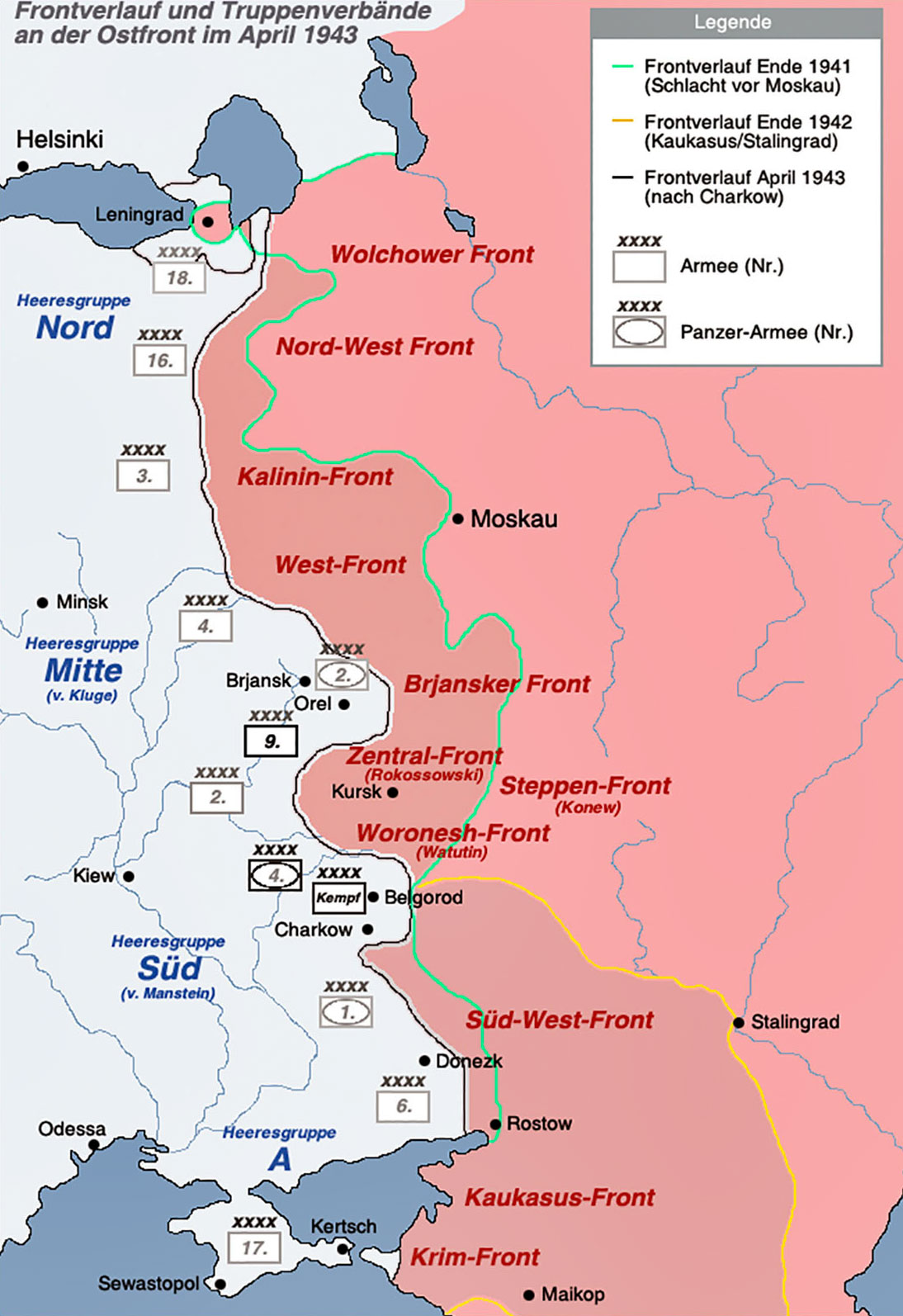

Im Rahmen der Operation Polarstern (10. Februar bis 1. April 1943) hatten die sowjetischen Truppen bereits einen erfolglosen Angriff unternommen. Die Pläne der sowjetischen Stawka an diesem Frontabschnitt richteten sich gegen den Nordteil des Flaschenhalses und die dort befindlichen Sinjawino-Höhen. Südlich der Höhen verlief eine von Osten kommende leistungsfähige Bahnstrecke durch den Verkehrsknotenpunkt Mga bis nach Leningrad. Mit der Einnahme dieser Stadt und dem Freikämpfen der Bahnverbindung sollte die Blockade Leningrads endgültig aufgehoben werden. Ausserdem sollten die deutschen Truppen an dieser Stelle der Ostfront durch den Angriff so gebunden werden, dass sie nicht an die anderen Brennpunkte der Front im Süden, namentlich zur Schlacht im Kursker Bogen, verlegt werden konnten. Nachdem die deutsche Offensive bei Kursk am 12. und 13. Juli 1943 zum Stehen gebracht worden war, befahl die Stawka deshalb den Befehlshabern der Leningrader Front und der Wolchow-Front, zur Offensive überzugehen.

Kräfte und Vorbereitungen

Sowjetische Planungen

In der Zweiten Ladoga-Schlacht waren die Ziele der Stawka nicht erreicht worden. Ab März 1943 trat dann ein Stillstand entlang der gesamten Ostfront ein, da beide Seiten sich in den vorangegangenen Operationen, vor allem im Südabschnitt, erschöpft hatten. Beide wollten im Sommer jedoch die strategische Initiative zurückgewinnen. Stalin und die Führung der Roten Armee planten, basierend auf den Erfahrungen der abgeschlossenen Kämpfe, zunächst die deutsche Sommeroffensive abzuwehren, die sie bei Kursk vermuteten, und erst dann eigene Offensivoperationen in Gang zu setzen. Für die sowjetischen Kräfte im Raum Leningrad bedeutete dies, dass dort zunächst starke Verbände zugunsten des Kursker Abschnitts herausgezogen wurden, darunter die gesamte 11., 27., 53. und 68. Armee, sodass die Fronten hier geschwächt wurden.

Die Befehlshaber der Fronten trafen mit den ihnen verbliebenen Verbänden eigene Vorbereitungen für weitere Operationen. Die Leningrader Front unter Generaloberst L. A. Goworow (1897–1955) versammelte unter Ausdünnung der Frontlinie in ihrer Reserve neun Schützendivisionen, eine Panzerbrigade und zwei weitere Panzerregimenter, während die Wolchow-Front des Armeegenerals K. A. Merezkow (1897–1968) hinter ihren Stellungen vier Schützendivisionen, drei Panzerbrigaden und ein Panzerregiment konzentrieren konnte. Nach Auffassung der Stawka bestand damit an der Leningrader Front eine sowjetische Überlegenheit von 2:1 und an der Wolchow-Front im Verhältnis von 1,3:1, was eine neuerliche Offensive möglich erscheinen liess.

Ziel der Offensive sollte es sein, die deutschen Verbände soweit zurückzudrängen, dass sie nicht mehr in der Lage sein würden, durch eine erneute Offensive hin zum Ladoga-See die vollständige Blockade Leningrads wiederherzustellen. Armeegeneral Merezkow gibt in seinen Memoiren an, dass sich im Frühjahr 1943 die Anzeichen für eine deutsche Offensive zur Wiederherstellung der Blockade gemehrt hätten. Weiterhin sollte die schmale Landverbindung zur Stadt verbreitert werden, um eine geregelte Versorgung zu garantieren. Aus diesem Grund bestand das Ziel der Offensive nicht nur in der Eroberung der Sinjawino-Höhen, sondern auch in der des Eisenbahnknotenpunktes Mga. Zu diesem Zweck wurde die Operation als Zangenangriff konzipiert, durch den das deutsche XXVI. Armeekorps im „Flaschenhals“ aufgerieben werden sollte. Die deutsche 18. Armee würde somit eine schwere Niederlage erleiden und die Rote Armee eine gute Ausgangsbasis für weitere Offensivoperationen gewinnen. Als weiterer Nebeneffekt würde der Angriff auch deutsche Truppen und Reserven binden, die andernfalls an die Brennpunkte der Ostfront im Mittel- und Südabschnitt verlegt werden könnten. Die sowjetische militärische Führung wählte 1943 für die Decknamen ihrer einzelnen Sommeroffensiven die Namen berühmter Heerführer der russischen Geschichte und so erhielt die Offensive der Leningrader und Wolchow-Front die Bezeichnung Operation „Brussilow“ (nach General A.A. Brussilow).

Den Hauptangriff sollten die 67. Armee des Generalmajors M.P. Duchanow von der Leningrader Front und die 8. Armee des Generalleutnants F.N. Starikow von der Wolchow-Front führen. Die 67. Armee sollte zwischen der Newa und dem Ort Sinjawino zum Angriff antreten, die Sinjawino-Höhen einnehmen und dann weiter auf Mga vorgehen. Wenn sich ihr Angriff erfolgreich gestaltete, sollte weiter westlich ein Angriff der 55. Armee (Generalmajor W.P. Swiridow) ihn unterstützen, indem er auch auf Mga vorging. Im Osten hatte die 8. Armee den Auftrag die deutschen Stellungen zwischen den Orten Gaitolowo und Lodwa zu durchbrechen und dann auf Mga vorzustossen. Mit geringeren Teilkräften sollte die 8. Armee jedoch gleich nach ihrem Durchbruch der 67. Armee bei den Sinjawino-Höhen entgegenkommen. Für die deutsche Führung waren diese Pläne wenig überraschend. Der ehemalige Kommandeur des deutschen Grenadier-Regiments 284, Hartwig Pohlman, urteilte später: „Alles in allem keine neuen Gedanken und Ziele, keine grosszügige, überraschende Planung, sondern eine Fortsetzung der zweiten Ladogaschlacht, wie sie die deutsche Führung seit Juni erwartete, die sie aber auch nicht durch irgendwelche Gegenmassnahmen verhindern konnte, da ihr die Mittel dazu fehlten“.

Deutsche Lage

Die deutsche Heeresgruppe Nord, die seit dem 12. Januar 1942 von Generalfeldmarschall Georg von Küchler (1881–1968) befehligt wurde, hatte in den vorangegangenen Monaten immer wieder Truppen an die bedrohten Südabschnitte der Ostfront abzugeben, sodass zur Deckung der insgesamt 750 km Frontlinie am 20. Juli 1943 lediglich 44 Divisionen und Brigaden sowie drei Sicherungs- und eine Ausbildungsdivision im rückwärtigen Frontgebiet zur Verfügung standen. Die Truppen zählten inklusive aller rückwärtigen Versorgungsdienste 710.000 Mann, von denen 360.000 den Frontverbänden angehörten. Die Artillerie umfasste 2.407 Geschütze. Unter diesen Verbänden befand sich keine Panzerdivision, weil diese im Bereich der Heeresgruppe Mitte zum Angriff gegen Kursk eingesetzt wurden. Lediglich 40 einsatzbereite Panzer standen deshalb im Bereich der Heeresgruppe Nord. Diese waren in der schweren Panzer-Abteilung 502 (drei Kompanien) und der Sturmgeschütz-Brigade 912 (drei Kompanien) zusammengefasst und sollten in den folgenden Kämpfen als „Feuerwehr“ an den Brennpunkten der Front eingesetzt werden. Ebenso geschwächt waren die Verbände der Luftflotte 1, welche die Heeresgruppe unterstützen sollte. Sie konnte zum selben Zeitpunkt nur sechs Jagdflugzeuge für den Tageinsatz mobilisieren.

Die Heeresgruppe umfasste zwei Grossverbände, nämlich die 18. Armee (Gen.Ost. Georg Lindemann) vor Leningrad und südlich davon die 16. Armee (Gen.Ost. Ernst Busch). Im Schwerpunktbereich des geplanten sowjetischen Angriffs – im „Flaschenhals“ – war das XXVI. Armeekorps des Gen.d.Inf. Ernst von Leyser (1889–1962) eingesetzt. Dieses umfasste die 212., 1., 11., 69., 290., 23. sowie die 5. Gebirgs-Division. In der Reserve des Armeeoberkommando (AOK) 18 befanden sich nur die 28. Jäger-Division und die 121. Infanterie-Division. Mit diesen Kräften war die Heeresgruppe den ihnen gegenüberstehenden Verbänden erheblich unterlegen. Die Abteilung Fremde Heere Ost ging davon aus, dass ihr allein 734.000 sowjetische Soldaten an der Front gegenüberstanden, hinter denen weitere 491.000 Soldaten in Reserve gehalten wurden. Ausserdem ging sie in ihrem Bericht von 209 sowjetischen Panzern und mindestens 2.793 Geschützen in der Frontlinie aus, die durch weitere 843 Panzer und 1.800 Geschütze aus der Reserve verstärkt werden konnten.

Verlauf

Bereits am 1. Juli 1943 hatte auf sowjetischer Seite die Bereitstellung von Artillerie für den Angriff begonnen. Gleich nach dem Befehl der Stawka zum Beginn der Offensive begann am 12. Juli schliesslich die gezielte Beschiessung der deutschen Stellungen bei Sinjawino. Der Schwerpunkt des Angriffs lag beim 30. Garde-Schützenkorps des Generals Simoniak (45., 63. und 64. Garde-Schützendivision) östlich der Newa. Es sollte zunächst Arbuzowo einnehmen und dann weiter auf Mga vorgehen. Dazu wurde es von der 30. Garde-Panzerbrigade und der 220. Panzerbrigade sowie den Garde-Panzerregimentern 29 und 31 unterstützt. Östlich davon griffen die 90., 268., 43. und 123. Schützendivision die deutschen Stellungen auf den Sinjawino-Höhen an, um sie dort zu fesseln. Allein die erste sowjetische Angriffswelle umfasste in diesem Sektor 75.000 Soldaten und 120 Panzer, denen zunächst lediglich die deutsche 23., 11. und 290. Infanterie-Division mit weniger als 35.000 Mann gegenüberstanden. Am 22. Juli 1943 um 4:30 Uhr morgens setzte entlang der Angriffsfront ein verheerendes sowjetisches Artilleriefeuer ein, dem Bombenangriffe der 13. Luftarmee folgten. Um 6:05 Uhr stiessen die ersten sowjetischen Angriffsverbände vor. An der Spitze des 30. Garde-Schützenkorps gingen die 63. und 45. Garde-Schützendivisionen gegen die Stellungen der 23. deutschen Infanterie-Division vor.

Dabei erzielten sie einen Einbruch zwischen der deutschen 23. und 11. Infanterie-Division, den auch sofort angesetzte Gegenangriffe nicht schliessen konnten. In diese Lücke setzte General Duchanow die 30. Garde-Panzerbrigade an, die den Einbruch bis zum Abend auf zwei Kilometer Tiefe und Breite erweiterte. Dagegen brachte die deutsche Führung schnell einzelne Teile der 121. Infanterie-Division zum Einsatz, die von der II. Abteilung des Nebelwerfer-Regiment 70 und der 2. Kompanie der schweren Panzer-Abteilung 502 (mit Panzerkampfwagen VI „Tiger“) unterstützt wurden. Diesen gelang es, den sowjetischen Einbruch abzuriegeln.

Das deutsche AOK 18 setzte am folgenden Tag die Armeereserven ein. Sie verlegte sowohl weitere Teile der 121. Infanterie-Division als auch die 28. Jäger-Division an die Einbruchstellen und riegelte sie so ab. Ab dem 26. Juli kam es dort wiederum zu heftigen Kämpfen, in denen die sowjetischen Truppen vergeblich versuchten, einen Durchbruch zu erzielen. Dabei war es besonders hinderlich, dass die bereits erreichten Einbrüche nach wie vor im Osten von den Sinjawino-Höhen flankiert wurden. Generaloberst Goworow verlegte deshalb ab dem 1. August den Schwerpunkt seiner Angriffe auf diese Höhen, die von der deutschen 11. und 290. Infanterie-Division verteidigt wurden. Hier bevorzugte das schwierige und waldreiche Gelände sowie die überhöhte Lage die deutschen Verteidiger. Trotzdem gelangen den angreifenden sowjetischen Verbänden zunächst einige Geländegewinne, die allerdings teilweise durch deutsche Gegenangriffe wieder verloren gingen. Die 11. Infanterie-Division erlitt jedoch so grosse Verluste, dass sie nach 20 Kampftagen am 10. August durch die 21. Infanterie-Division abgelöst werden musste. Bis dahin hatte sie in den Kämpfen allein 95.000 Granaten (2.315 t) verschossen.

Auch andere deutsche Divisionen waren bald abgekämpft und mussten abgelöst werden. Dazu musste die Heeresgruppe Nord auf Aushilfen zurückgreifen. So löste sie die 121. Infanterie-Division aus dem Verband der 16. Armee heraus, um mit ihr Anfang August die 28. Jäger-Division zu ersetzen. Aus der Blockadefront vor Leningrad zog sie bereits am 23./24. Juli die 58. Infanterie-Division ab und setzte sie zum Gegenangriff gegen das sowjetische 30. Garde-Schützenkorps an. Obwohl der Angriff der Division am 4. August von wenigen Panzerkampfwagen VI „Tiger“ unterstützt wurde, kam er nur langsam voran, da sowjetische Artillerie von jenseits der Newa wirkungsvoll in den Kampf eingriff. Allein im Angriffsstreifen des II. Bataillons / Grenadierregiment 220 wurden in fünf Stunden die Einschläge von 80 Salven zu je 18 Granaten gezählt. In den folgenden Tagen liessen die sowjetischen Angriffe nach. Dafür wurden die deutschen Stellungen noch einmal intensiv durch Artillerie beschossen. Erst am 12. August begannen die Angriffe an allen Abschnitten erneut und dauerten bis zum 22. August ohne Entscheidung weiter an.

Allgemein gestaltete sich der sowjetische Vorstoss äusserst schwierig und bald schon ging er in einen regelrechten Stellungskrieg über, in dem die Geländegewinne in Metern gemessen wurden. Während der Kämpfe beherrschte die sowjetische Luftwaffe den Luftraum. Erst fünf Tage nach dem Beginn der Schlacht verlegte die Wehrmacht eine zusätzliche Jägergruppe (weniger als 25 Maschinen) in diesen Abschnitt, aber auch diese bewirkte wenig und wurde bald wieder abgezogen. Unter dem Eindruck der hartnäckigen deutschen Abwehr beschloss Generaloberst Goworow, den Angriff der 55. Armee auf Mga von Westen her nicht durchzuführen.

Der Angriff der 8. Armee

Der Angriff der sowjetischen 8. Armee von Osten her auf Mga hatte ähnliche Schwierigkeiten zu überwinden. Hier erfolgte der Angriff in Raum Woronowo auf einer Breite von fast 14 Kilometern. Dazu bildete Merezkow zwei Angriffsgruppen, die in jeweils zwei Wellen gegliedert waren. Je eine Gruppe sollte nördlich und südlich der Bahnlinie Wolchow–Mga vorgehen. Die nördliche Gruppe bestand aus der 18. und 378. Schützendivision in erster, der 379. und 239. Schützendivision in zweiter Welle. Die vier Divisionen der ersten Welle erhielten zu ihrer Unterstützung jeweils ein Panzerregiment und in der zweiten Welle wurden die 16. und die 122. Panzerbrigade bereitgehalten, um jeden Durchbruch durch die feindliche Stellung ausnutzen zu können. Auf der linken Flanke sollten die 265. und 382. Schützendivision, sowie die 1. und 22. Schützenbrigade einen Entlastungsangriff führen. Auf der rechten Flanke fiel diese Aufgabe der 372. Schützendivision zu. Armeegeneral Merezkow hielt allerdings die 286. und 58. Schützendivision in Reserve. Des Weiteren sollte ein Ablenkungs- und Fesselungsangriff bei Pogostje und Kirischi geführt werden, um die Flanke der Hauptangriffskolonne zu decken. Insgesamt verfügte die erste Angriffswelle über 80.000 Mann und 250 Panzer. Im Hauptangriffstreifen (50.000 Mann und 150 Panzer) bedeutete dies eine Überlegenheit von 5:1 über die deutschen Verteidiger.

Das sowjetische Vorbereitungsfeuer dauerte sechs Tage, bevor die Truppen auch hier am 22. Juli um 6:35 Uhr zum Angriff übergingen. Der Vormarsch kam allerdings bereits nach der Einnahme der ersten deutschen Linie ins Stocken. An diesem Frontabschnitt leisteten die 5. Gebirgs-Division und die 132. Infanterie-Division heftigen Widerstand. Hinzu kam, dass sich die sowjetischen Panzer in dem sumpfigen Gelände festfuhren. Ende Juli musste Armeegeneral Merezkow die ausgeblutete 18. und 256. Schützendivision von der Front abziehen und sie durch die 379. und die 165. Schützendivision ersetzen. Von deutscher Seite wurde mangels anderer Reserven die 121. Infanterie-Division wieder aus den Kämpfen bei Arbuzowo herausgezogen und in den Abschnitt der 132. Infanterie-Division verlegt. Letztere hatte bisher allen Angriffen standgehalten und wurde nun zur Verstärkung der 5. Gebirgs-Division verlegt. Diese ersten Kämpfe wurden von der deutschen Führung als kaum ernstzunehmender Vorstoss interpretiert. Erst am 2. August begannen solche Angriffe, die auf deutscher Seite zu einer angespannten Lage führten. Die sowjetische 122. Panzerbrigade und das 32. Garde-Panzerregiment drangen bis kurz vor den Ort Slawjanka vor, bevor sie dort bis zum 8. August von herangeführten Wehrmachtverbänden gestoppt wurden.

Am 9. August verlegte Armeegeneral Merezkow seine Angriffe in den Abschnitt südlich der Bahnlinie und konzentrierte ihn dort auf den deutschen Brückenkopf östlich des Flusses Nasija bei Poretschje. Zur Einnahme des Brückenkopfes zog er am 11. August die 256. und 374. Schützendivision sowie die Garde-Panzerregimenter 35 und 50 zusammen. Diese Angriffskräfte konnten auf die Unterstützung der 378., 364. und 165. Schützendivision rechnen, die bereits um den Brückenkopf eingesetzt waren. Im Brückenkopf standen bereits stark angeschlagene Teile der 5. Gebirgs-Division. Der Angriff der sowjetischen Verbände gewann zunächst Gelände und bald darauf wurde der Stützpunkt Poretschje eingenommen. Dann aber trafen Teile der 132. Infanterie-Division ein, welche die Lage stabilisierten und zum Gegenangriff ansetzten. Ein neuerlicher Angriff der sowjetischen Verbände am 12. August warf die deutschen Truppen, die dabei zum Teil in Nahkämpfe verwickelt wurden, wieder zurück. Armeegeneral Merezkow brachte am 13. August seine letzten Reserven, die 311. Schützendivision und das 503. selbständige Panzerbataillon zum Einsatz. Zwar erzielten diese neuen Kräfte erneut einen Einbruch in die deutschen Linien, doch auch dieser wurde in einem deutschen Gegenangriff wieder bereinigt. Letztendlich waren beide Seiten durch die vorangegangenen Kämpfe völlig erschöpft. Als Ergebnis räumten die Deutschen zwar den Brückenkopf in der Nacht vom 14. zum 15. August, doch der von der Führung der Wolchow-Front erhoffte Durchbruch nach Mga war damit nicht zustande gekommen. Am 16. August wurde die abgekämpfte und fast aufgeriebene deutsche 132. Infanterie-Division abgezogen und durch die 1. und 254. Infanterie-Division ersetzt. Während ihres Einsatzes im Brückenkopf hatte sie 24 sowjetische Panzer zerstört. Die Heftigkeit der Kämpfe wird dadurch veranschaulicht, dass zehn dieser Panzer durch leichte Waffen im Nahkampf ausgeschaltet wurden.

Am 17. August ging zunächst die für die Offensive bereitgestellte sowjetische Artilleriemunition zur Neige. Auch die Fernfliegerkräfte, die vom 29. Juli bis zum 12. August täglich etwa 100 Angriffe auf das deutsche Hinterland geflogen hatten, wurden wieder abgezogen. So flauten die Kämpfe in den folgenden Tagen allmählich ab. Am 22. August um 14:40 Uhr erliess die Stawka angesichts des Misserfolges einen Befehl zum Abbruch der Offensive. In diesem hiess es, die Leningrader- und die Wolchow-Front hätten die ihnen gestellte Aufgabe erfüllt, dem Feind eine Niederlage zugefügt und seine Reserven gebunden.

Die zweite Offensive im September

Auf Befehl der Stawka bereiteten die Frontbefehlshaber Goworow und Merezkow nur wenige Wochen nach dem Scheitern ihrer ersten Operationen eine neue Offensive vor. Die Ziele waren diesmal wesentlich enger definiert und umfassten nun lediglich die Einnahme der Sinjawino-Höhen.

Die Leningrader Front hatte das 30. Garde-Schützenkorps im Raum Leningrad aufgefrischt und dann in das Gebiet südlich von Schlüsselburg verlegt. Dort wurde es temporär der 67. Armee General Duchanows unterstellt. Der Plan sah vor, mit diesem Verband die Sinjawino-Höhen direkt von Norden her anzugreifen. Links vom Korps sollte dieses durch die 43. und 123. Schützendivision, rechts von der 120., 124. und 196. Schützendivision unterstützt werden. Zusätzlich standen vor den Sinjawino-Höhen bereits regulär die 11. und 268. Schützendivision. Die 8. Armee der Wolchow-Front unter General Starikow sollte die Offensive mit einem Angriff zwischen Woronowo und Gaitolowo unterstützen. General Starikow formierte erneut zwei Angriffsgruppen. Die erste umfasste die 372., 379. und 265. Schützendivision und die 58. Schützenbrigade. Diese sollte an der Nahtstelle zwischen der deutschen 290. und 254. Infanterie-Division angreifen. Die zweite Angriffsgruppe mit der 18., 378., 256. und 311. Schützendivision sollte gegen die Stellungen der 5. Gebirgs-Division nahe Woronowo vorgehen.

Am Morgen des 15. September 1943 begann der Angriff erneut. Bei dieser Gelegenheit setzte die Rote Armee ein neues Artilleriekonzept um. Bisher hatte sie die feindlichen Stellungen beschossen und ihr Feuer dann in den rückwärtigen Raum verlegt. In dieser kurzen Zwischenzeit zwischen dem Feuerwechsel besetzten die deutschen Soldaten, die sich bisher in Unterständen verborgen hatten, ihre Verteidigungspositionen. Dieses Mal machte die sowjetische Artillerie keine Pause bei ihrem Feuer und die sowjetische Infanterie ging bereits währenddessen vor. Der Angriff des 30. Garde-Schützenkorps mit seinen drei Divisionen war erfolgreicher als noch einige Wochen zuvor. Die deutschen Infanterie-Divisionen 11 und 290 wurden von dem neuen Artilleriekonzept überrascht und so gelang den sowjetischen Angriffsverbänden ein Geländegewinn von mehreren Hundert Metern auf den Sinjawino-Höhen. Doch das AOK 18 führte die 28. Jäger-Division sowie die Infanterie-Divisionen 215 und 61 heran. Mit dieser Massnahme riegelte die deutsche Führung den sowjetischen Einbruch schnell ab. In den folgenden Tagen rannten die Verbände der sowjetischen 67. Armee trotzdem weiter gegen die deutsche Verteidigung an, um in das Flachland nach Mga vorzustossen. Diese Versuche blieben jedoch erfolglos. Der Angriff der sowjetischen 8. Armee von Osten her gewann ebenfalls kaum an Boden. Der nördlichen Angriffsgruppe gelang kein Einbruch in die Stellungen der 5. Gebirgs-Division und der Angriff der südlichen Gruppe wurde schnell abgeriegelt. Am 18. September 1943 genehmigte die Stawka deshalb erneut die Einstellung der Offensivoperationen. Am 24. September flammten die Kämpfe um die Höhen erneut kurz auf, bevor sich die Front danach wieder stabilisierte.

Folgen und Bewertung

Die äusserst geringen Geländegewinne, die die Rote Armee bei diesen Operationen erzielt hatte, waren mit unverhältnismässig hohen Verlusten erkauft worden. Nach amtlichen Angaben beliefen sich die sowjetischen Verluste allein in der Phase von 22. Juli bis zum 22. August auf 79.937 Soldaten, von denen 20.890 Mann als tot oder vermisst galten. Im gleichen Zeitraum verloren die Wehrmachtverbände 26.166 Mann, von denen 5.435 Soldaten tot oder vermisst waren. Zur zweiten Offensive liegen keinerlei genaue Zahlenangaben vor. Es steht jedoch fest, dass die sowjetischen Verluste vom 15. bis zum 18. September mehr als 10.000 Mann betrugen.

Das Ziel der sowjetischen Operationen – ein Aufreiben des XXVI. Armeekorps, ein Zurückdrängen der deutschen Linien, eine Wiedergewinnung des Bahnknotenpunktes Mga und die Bindung von deutschen Reserven – wurden nur in geringem Umfang erreicht. Die Stadt Mga befand sich noch in deutschem Besitz. Das XXVI. Armeekorps hatte Verluste erlitten, stand aber noch als kampffähiger Verband an der Front. Die deutschen Linien waren nur an einigen Abschnitten einige hundert Meter zurückgedrängt worden, allerdings befand sich unter den Geländegewinnen auch ein wesentlicher Teil der Sinjawino-Höhen. Eines der Hauptziele der Offensive, die Bindung deutscher Reserven, war insofern nicht gelungen, als die Heeresgruppe Nord sich mit eigenen Mitteln behalf, indem sie Divisionen aus nicht angegriffenen Frontabschnitten herauszog, um sie an die Brennpunkte zu werfen. Mehr noch: Von Juli bis November 1943 wurden nacheinander 13 Divisionen von der Heeresgruppe an die Heeresgruppen Mitte und Süd abgegeben. Durch die Eroberung eines Grossteils der Sinjawino-Höhen war jedoch die Gefahr, dass die deutschen Truppen später wieder bis zum Ladoga-See vordringen könnten, beseitigt und die provisorische Versorgung Leningrads gesichert worden. Die grossen Ziele der Operationen wurden jedoch erst mit der grossangelegten Offensive im Januar und Februar 1944 in der Leningrad-Nowgoroder Operation erreicht, die die Heeresgruppe Nord mehrere hundert Kilometer weit zurückdrängte und die Stadt Leningrad wieder an das reguläre Schienennetz anschloss.

Wie der amerikanische Historiker David M. Glantz bemerkte, neigt die sowjetische und russische Historiographie dazu, Fehlschläge (oder wenig erfolgreiche Unternehmen) nicht zu thematisieren oder aber sie zu bagatellisieren. So wird auch die Mgaer Operation (Мгинская операция), wie die Offensive vom 22. Juli zum 22. August im russischen Raum genannt wird, selten in Publikationen zum Zweiten Weltkrieg erwähnt. Die in den 1960er-Jahren erschienene offizielle Geschichte des Grossen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion (6 Bde.) übergeht beispielsweise diese Kämpfe vollständig. In anderen Publikationen wurden die Kämpfe als unbedeutende Entlastungsoffensive dargestellt, die lediglich deutsche Kräfte an diesem Teil der Ostfront binden sollte, was auch erreicht worden sei. Selbst heute noch ist dies die offizielle Version, die auf den Seiten des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation nachzulesen ist. Dagegen sprechen jedoch die umfangreichen Kräfte, die aufgewendet wurden, die unverhältnismässigen Verluste sowie die Hauptstossrichtungen der Schwerpunktarmeen, welche auf eine Zerschlagung des deutschen XXVI. Armeekorps und die Beseitigung des „Flaschenhalses“ abzielten.

Die Darstellung in den Memoiren des Armeegenerals Merezkow ist widersprüchlich: Einerseits betont er, dass er die zur Verfügung stehenden Kräfte nicht für ausreichend gehalten habe, anderseits sei das Ziel der Operation nicht die Eroberung von Gelände gewesen. Er führt weiterhin aus, dass die deutschen Truppen in den ersten Tagen der Schlacht bereits durch den massierten Artillerie-Einsatz aufgerieben worden seien. Obwohl keine operativen Ziele verfolgt worden seien, kritisierte Merezkow den Abbruch der Offensive und deutete damit an, dass tatsächlich ein operativer Frontdurchbruch erzielt werden sollte:

„Noch ein kräftiger Druck, und die deutsche Front bei Mga wäre zusammengebrochen. […] hätte ich von der Lage des Gegners gewusst, wäre ich ins Hauptquartier geflogen und hätte mich für eine Verstärkung eingesetzt, um die Operation weiterführen zu können“.

In deutschen Veröffentlichungen wird meist der Abwehrerfolg im Juli und August betont, der anschliessende sowjetische Teilerfolg im September jedoch vernachlässigt. Selbst die neueste Darstellung des Historikers Karl-Heinz Frieser geht mit keinem Wort auf ihn ein. Letztlich bleibt festzustellen, dass eine moderne Aufarbeitung in Form einer Monografie noch aussteht.

Fall Achse (01.08.1943 – 19.09.1943)

Fall Achse war der Deckname einer Operation des Oberkommandos der Wehrmacht während des Zweiten Weltkrieges. Er sah die Besetzung Italiens für den Fall vor, dass der Verbündete kapitulierte bzw. aus dem Krieg ausschied. Die Operation trug zunächst den Namen Unternehmen Alarich (nach Alarich I.), wurde dann aber nach der Verhaftung Mussolinis in Fall Achse umbenannt.

Vorgeschichte

Am 10. Juli 1943 landeten die Alliierten auf Sizilien (Operation Husky) und drängten die deutsch-italienischen Verbände innerhalb der nächsten zwei Wochen auf einen immer kleiner werdenden Brückenkopf am Ätna zurück. Die sich seit der Niederlage in Nordafrika formierenden Widerstandsbewegungen gegen Mussolini strebten nun nach seiner Absetzung. Auf einer Sitzung des Grossen Faschistischen Rates am 24./25. Juli wurde Mussolini entmachtet und anschliessend auf Befehl von König Viktor Emanuel III. verhaftet. Als neuer Ministerpräsident wurde Pietro Badoglio eingesetzt.

Den Versicherungen der Regierung Badoglio, dem Achsenbündnis treu bleiben zu wollen, schenkte man auf deutscher Seite nur noch wenig Glauben. Die bereits zu einem früheren Zeitpunkt erarbeiteten Planungen und Vorbereitungen zur Übernahme der italienischen Besatzungsgebiete auf dem Balkan und in Frankreich (Deckname: Konstantin) und zur Besetzung Italiens selbst (Deckname: Alarich) wurden nun reaktiviert und zum Fall Achse zusammengefasst. Zusätzlich zu den bereits in Italien befindlichen deutschen Verbänden wurden Truppen der neu gebildeten Heeresgruppe B, deren Hauptquartier zunächst in München eingerichtet wurde, an der Alpengrenze zusammengezogen.

Hauptziele der Operation waren:

- die Entwaffnung der italienischen Truppen

- die Festsetzung der italienischen Flotte

- die Beschlagnahmung von Waffen und sonstiger kriegswichtiger Ausrüstung

- die vollständige Räumung Sardiniens und Korsikas

- Stabilisierung der übrigen Fronten in Italien.

Durch das Mithören eines Funkferngespräches zwischen Roosevelt und Churchill am 29. Juli war die deutsche oberste Führung frühzeitig über den bevorstehenden Waffenstillstand unterrichtet.

Ab dem 1. August rückten Truppen der Heeresgruppe B mit italienischer Zustimmung über die Grenze und besetzten trotz italienischer Beschwerden (die italienische Führung hätte eine Verstärkung der Front befürwortet) nach und nach Oberitalien. Die 2. Fallschirmjäger-Division flog aus Frankreich ein und bezog Stellungen um Rom. In der Folge fand am 6. August eine Konferenz in Tarvis statt, bei der das gegenseitige Misstrauen jedoch nur oberflächlich übertüncht wurde. In der Tat hatten die Italiener zu diesem Zeitpunkt bereits Gespräche mit den Westalliierten aufgenommen. Wenig später begannen die Vorbereitungen zur Evakuierung der auf Sizilien eingesetzten Truppen der Achsenmächte auf das Festland.

Verlauf

Am 3. September landeten zwei britische Divisionen bei nur minimalem Widerstand der Verteidiger auf dem italienischen Festland. Am gleichen Tag schloss die neue italienische Regierung den Waffenstillstand von Cassibile mit den Alliierten, der jedoch erst am 8. September bekanntgegeben wurde. Daraufhin leitete der Oberbefehlshaber Süd, Generalfeldmarschall Albert Kesselring, in seinem Befehlsbereich den Fall Achse ein, in welchem die Deutschen alle italienischen Verbände entwaffneten. Mit der Durchführung der Operation in Norditalien wurde Generalfeldmarschall Erwin Rommel betraut.

Das OKW hatte eine solche Entwicklung bereits Anfang 1943 befürchtet und im Verlauf des ersten Halbjahres 1943 deutsche Truppen strategisch auf alle Regionen Italiens verteilt. Dies sollte den schnellen Erfolg der Operation sicherstellen.

Am 10. September besetzten deutsche Truppen Rom und am 12. September gelang es einem deutschen Fallschirmjäger-Kommando, Mussolini aus seiner Gefangenschaft im Hotel Campo Imperatore zu befreien (Unternehmen Eiche). Mussolini wurde nach Ostpreussen gebracht; er übernahm wenig später die Leitung einer Marionetten-Regierung in Norditalien (Republik von Salò) und setzte den Kampf an deutscher Seite fort. Ebenfalls am 10. September errichteten deutsche Heeresgruppen die Operations-zone Adriatisches Küstenland und die Operationszone Alpenvorland, die kurz darauf in die Republik von Salò eingegliedert wurden.

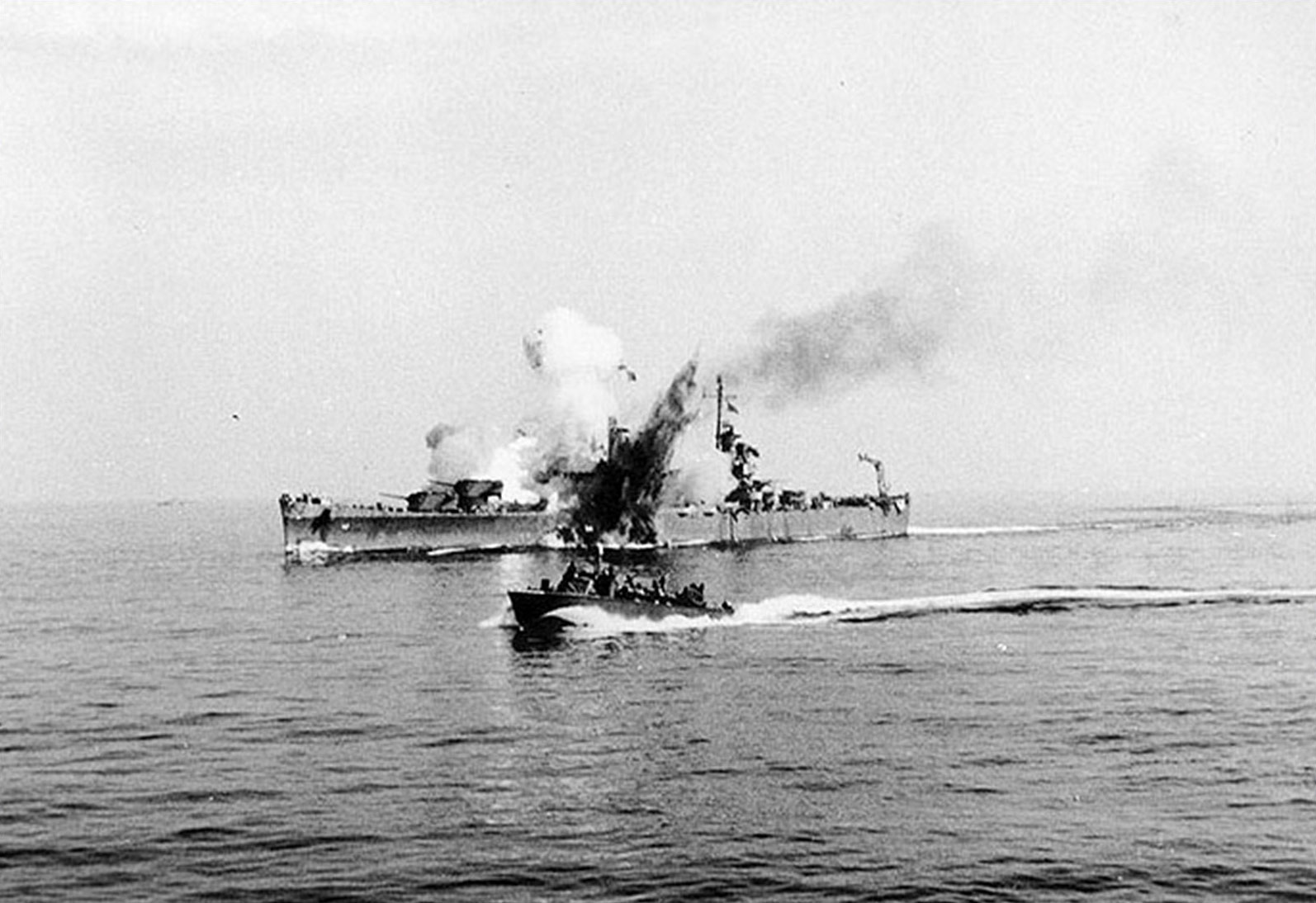

Die italienische Flotte konnte sich zu grossen Teilen dem Zugriff entziehen – lediglich das Schlachtschiff Roma wurde durch deutsche Bomber versenkt. Auf den griechischen Inseln Kefalonia und Korfu leisteten die dort stationierten italienischen Truppen heftigen Widerstand gegen ihre Entwaffnung. Im Massaker auf Kefalonia (21./22. September 1943) wurden nach ihrer Gefangennahme mehr als 5.000 italienische Soldaten erschossen.

Resultate

Laut Bericht der Heeresgruppe B wurden allein bis zum 19. September insgesamt 82 italienische Generäle, 13.000 weitere Offiziere und ca. 400.000 Soldaten entwaffnet und in Gefangenschaft genommen – hiervon waren 183.000 Soldaten bereits in Internierungs-lager in Deutschland überstellt worden. Auf Anweisung Hitlers erhielten sie nicht den Status von Kriegsgefangenen, sondern von Militärinternierten, auf die die Genfer Konventionen nicht angewendet wurden.

Vom 8. September 1943 bis zum 2. Mai 1945 ermordeten Angehörige der Wehrmacht, SS und Polizei in Italien rund 11.400 italienische Militärangehörige, 44.720 Partisanen sowie 9.180 weitere Männer, Frauen und Kinder.

Am 13. Oktober erklärte die Badoglio-Regierung dem Deutschen Reich den Krieg. An der Seite der verbliebenen offiziellen italienischen Verbände operierte eine kampfstarke Partisanenarmee von 256.000 Frauen und Männern, die 1944 mit ihren Kampfhandlungen zehn Wehrmachtsdivisionen band.

Das Kriegstagebuch des OKW bezeichnete die Zeit zwischen dem abgehörten Gespräch (Churchill – Roosevelt) und dem 8. September als:

„gut genutzt. Die unter mancherlei Vorwänden erfolgte Infiltration einer ganzen deutschen Armee nach Nord- und Mittelitalien unter gleichzeitiger Sicherung der von den Italienern besetzten Passstrassen und Eisenbahn-Kunstbauten ist ein organisatorisches und militärpolitisches Meisterstück des Wehrmachtführungsstabes gewesen. Auch war es noch rechtzeitig gelungen, auf dem Balkan die Befehlsverhältnisse so zu regeln, dass deutsche Verbände an allen wichtigen Abschnitten standen bzw. an sie in Kürze herangeführt werden konnten. Infolge des vorzeitigen Bekanntwerdens der Kapitulation Italiens am 8. September abends gelang es, die italienische Wehrmacht so rasch zu entwaffnen, dass der Gegner dieses Schwächemoment der deutschen Truppen, die zunächst durch die Entwaffnungsaktion gebunden waren, nicht auszunutzen vermochte“.

Belgorod-Charkower Operation (03.08.1943 – 23.08.1943)

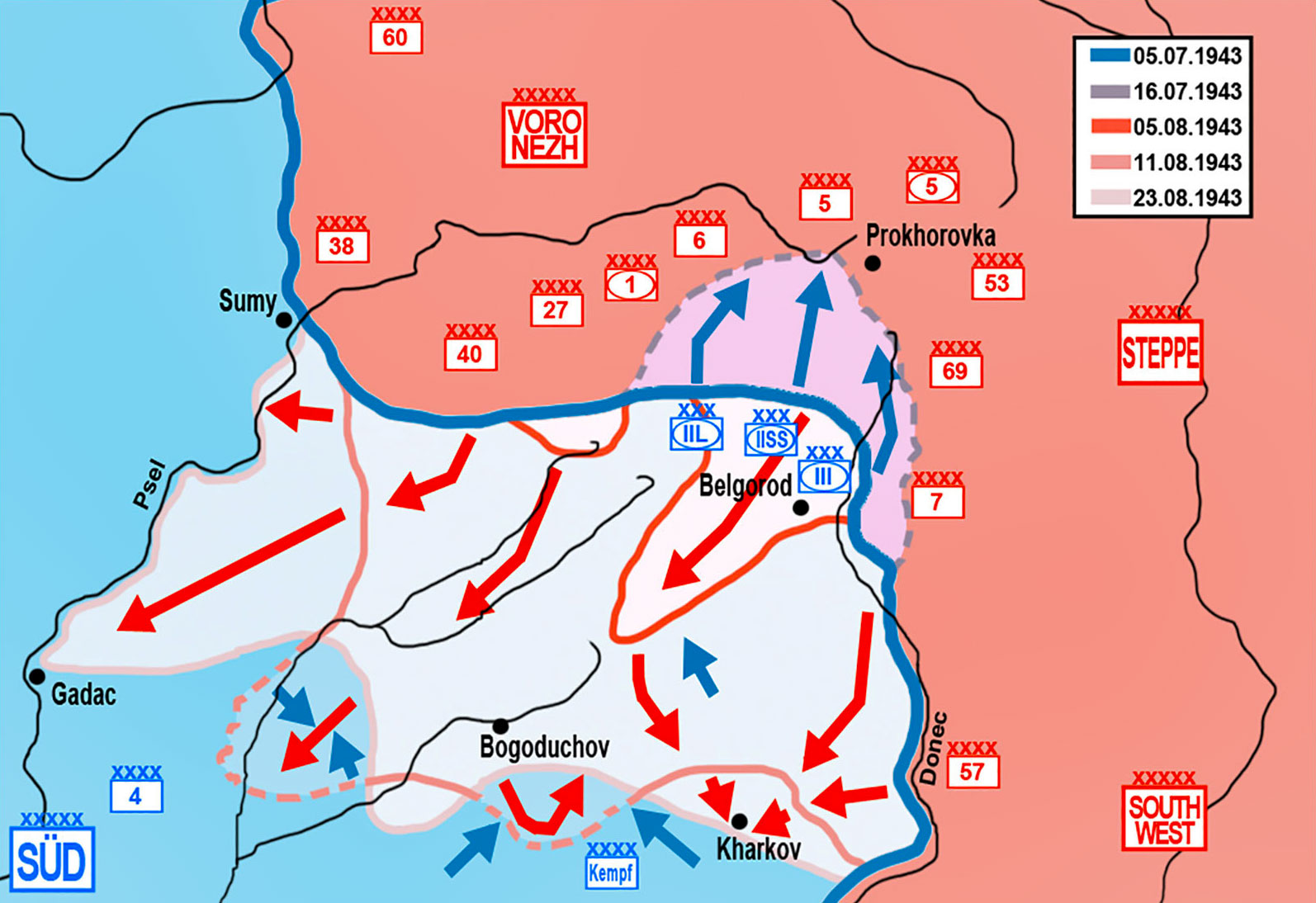

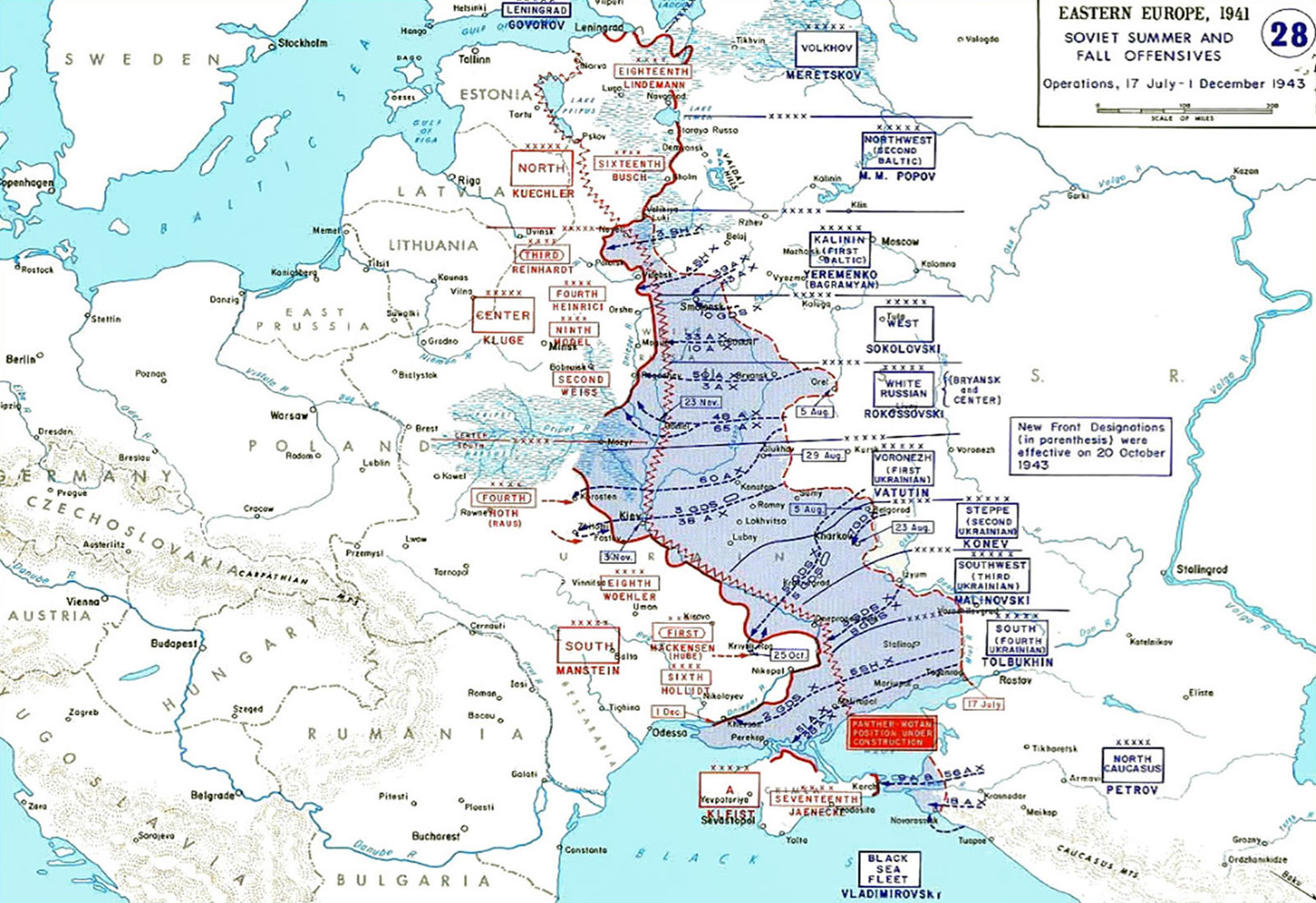

Die Belgorod-Charkower Operation (auch als Operation Rumjanzew bekannt; russisch Белгородско-Харьковская операция) war eine Offensive der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, die vom 3. bis zum 23. August 1943 dauerte und aus sowjetischer Sicht als Teil der Schlacht am Kursker Bogen angesehen wird. Die Operation war Teil der lange geplanten sowjetischen Sommeroffensive, in deren Verlauf fast alle Fronten der Roten Armee auf breiter Front zum Angriff übergingen. Während der Operation wurden am 5. August Belgorod und am 23. August Charkow von den deutschen Besatzern zurückerobert.

Die Vorgeschichte

Anfang Juli eröffnete die Wehrmacht ihre Offensive gegen den Kursker Bogen, welche sich aber gegen gut aufgestellte sowjetische Verteidiger festlief. Die Operation, die letzte deutsche Grossoffensive an der Ostfront, wurde daraufhin von Hitler abgebrochen. Die Rote Armee begann teilweise schon während des deutschen Angriffes ihrerseits ihre lange geplante Sommeroffensive. Teil dieser umfassenden Offensive war auch die Operation Rumjanzew, die als direkter Gegenangriff gegen die vorstossenden deutschen Verbände geplant war. Dafür wurde eine ganze sowjetische Front (vergleichbar mit einer deutschen Heeresgruppe) als Reserve aufgestellt. Da der deutsche Angriff die sowjetische Führung veranlasst hatte, diese Reserve frühzeitig einzusetzen, konnte die Operation Rumjanzew nicht zum geplanten Termin beginnen. Insbesondere die hohen Verluste an Panzern machten eine Auffrischung nötig.

Während die Gegenoffensive nördlich von Kursk (Operation Kutusow) im vollen Gange war, blieb es daher um Belgorod herum ruhig. Zusammen mit den enormen Panzerverlusten der Woronescher und Steppenfront im südlichen Teil des Kursker Bogens führte dies zu der Fehleinschätzung der Wehrmacht, die Rote Armee wäre hier nicht mehr zu einem grossen Angriff fähig. Auf deutscher Seite kam es deshalb zu einem Abzug von mehreren Panzer-Divisionen. Viele davon wurden nach Norden geschickt, um die in Bedrängnis geratenen Armeen unter Walter Model zu unterstützen. Die 9. Armee sowie die 2. Panzerarmee sahen sich dort, während der Orjoler Operation, schweren Angriffen von drei sowjetischen Fronten ausgesetzt. Des Weiteren wurde zum Beispiel die SS-Panzergrenadier-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler nach Italien verlegt, um dem erwarteten Abfall des Achsenpartners zu begegnen.

Die Operation Rumjanzew war von der Stawka als der Hauptstoss der Sommeroffensive geplant. Während die Operation Kutusow hauptsächlich die Verteidigung im Kursker Bogen unterstützen sollte, hatte Rumjanzew weitaus ambitioniertere Vorgaben. Die Operation zielte darauf ab, die während des Unternehmens Zitadelle geschwächten deutschen Armeen zu zerschlagen.[5] Die 4. Panzerarmee sowie die Armeeabteilung Kempf sollten direkt am Kursker Bogen vernichtet werden, um dann nach Süden zu schwenken und die 1. Panzerarmee und die 6. Armee an der Schwarzmeerküste einzukesseln. Dies wäre dann die Vernichtung der ganzen Heeresgruppe Süd unter Erich von Manstein gewesen. Stalin wollte den Angriff bereits am 23. Juli beginnen, doch Schukow erklärte, dass die Verbände Zeit benötigten, um aufgefrischt zu werden. Das erste Ziel der vorstossenden Armeen sollte die direkte Einnahme des wichtigen Knotenpunkts Bogoduchow sein. Von dort aus sollten die Panzerarmeen einschwenken und Charkow einkesseln. Um die Operation vorzubereiten, begannen bereits am 17. Juli die Süd- und Südwestfront mit Angriffen auf Mansteins Südflügel im Donezbecken (Donez-Mius-Offensive). Diese Angriffe scheiterten zwar unter hohen Verlusten, führten aber gleichzeitig zu einem Abzug von Truppen im Belgorod-Charkow-Sektor. Die Operation, welche als Maskirowka geplant war, erfüllte somit ihren Zweck, den Nordflügel Mansteins zu schwächen. Für den direkten Angriff standen schon in der ersten Phasen zehn Armeen bereit, davon zwei Panzerarmeen. Des Weiteren wurden fünf selbständige Korps bereitgestellt.

Truppenstärke

Zwei sowjetische Fronten, die Woronescher Front unter Nikolai Watutin und die Steppenfront unter Iwan Konew, verfügten über eine Truppenstärke von 1.144.000 Soldaten[8], 12.886 Geschütze, 2.418 Panzer und 1.311 Flugzeuge.[9] Die 4. Panzerarmee und die Armeeabteilung Kempf der deutschen Heeresgruppe Süd unter Erich von Manstein verfügten über insgesamt 250.000 Soldaten, 237 Panzer und Sturmgeschütze, sowie 796 Flugzeuge.[10] Durch Verstärkungen erhöhte sich die Zahl der deutschen Kampfwagen bis zum 10. August auf 567.[10] Durch gelungene sowjetische Ablenkungsangriffe im Süden und die kritische Lage im Norden, welche deutsche Truppenverschiebungen nötig machte, ergab sich im Bereich Belgorod/Charkow ein äusserst günstiges Verhältnis für die Rote Armee.

Operation Rumjanzew: Stärkeangaben von Karl-Heinz Frieser und David M. Glantz

Verlauf

Um 5 Uhr am 3. August begann die Operation mit einer dreistündigen Feuerwalze. Danach schwenkten die Artillerieeinheiten auf deutsche Ziele im Hinterland, gleichzeitig begannen die sowjetischen Bodentruppen ihren Vormarsch.[14] Zwei sowjetische Panzerarmeen überrannten die vorderen Stellungen, die durch das Artilleriefeuer und Luftangriffe geschwächt waren. Es entstand ein Loch zwischen Belgorod und Tomarowka, durch das sowjetische gepanzerte Stosskeile bis zu 25 Kilometer vorstiessen. Die sowjetische Infanterie drang bis zu acht Kilometer tief in die deutschen Stellungen ein. Am Abend des 3. August bauten zwei deutsche Panzer-Divisionen in der Nähe von Tomarowka eine Verteidigungsstellung auf und schafften es erstmals, den Vormarsch der beiden Panzerarmeen zeitweilig zu stoppen.

Teile von fünf deutschen Divisionen wurden im Bereich Borissowka teilweise eingeschlossen und versuchten, den sowjetischen Vormarsch zu verlangsamen. Die sowjetischen Schützendivisionen, die eigentlich den gepanzerten Stosskeilen folgen sollten, sahen sich gezwungen, gegen die deutschen Widerstandsnester vorzugehen. Das kostete Zeit und liess die Panzerverbände teilweise ohne infanteristische Unterstützung. Diese deutschen Verbände wurden später, bis zum 9. August, durch gekonnte Gegenangriffe der 11. Panzer-Division und der hastig herangeführten Grossdeutschlanddivision wieder entsetzt. Bereits am 5. August wurde Belgorod zurückerobert und die Rote Armee begann mit dem Angriff in Richtung Charkow. Die sowjetischen Verbände rissen mit ihrer grossen Masse an Panzern genau an der Nahtstelle der beiden deutschen Grossverbände ein Loch in die Front. Am 7. August klaffte eine 50 Kilometer grosse Lücke, durch die sowjetische Verbände weiter vordrangen. Dieser Erfolg gilt als einer der ersten sowjetischen operativen Durchbrüche durch deutsche Linien.

Gefechte bei Bogoduchow

Im deutschen Führungsstab kam es zu Panik und bereits verlegte Panzereinheiten wurden zurückbeordert. Bis zum 10. August wurden die deutschen Verbände durch zehn weitere Panzer- und Panzergrenadierdivisionen verstärkt, darunter die SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ und SS-Panzergrenadier-Division „Totenkopf“ sowie die Division Grossdeutschland. Die nachgeführten Panzer-Divisionen erhöhten die Anzahl der deutschen Kampfwagen beträchtlich und ermöglichten erste Gegenangriffe. Teile der neu eingetroffenen SS-Panzer-grenadier Divisionen „Das Reich“ und „Totenkopf“ starteten am 12. August einen Gegenangriff gegen die sowjetische 1. Panzerarmee und 5. Gardepanzerarmee, die versuchten, südlich von Boguduchow weiter Raum zu gewinnen. Die sowjetischen Verbände hatten durch ihren raschen Vormarsch ihre Flanken überdehnt und waren dementsprechend verwundbar. In den folgenden schweren Gefechten konnten die deutschen Verbände grosse Teile der sowjetischen Einheiten einkesseln und aufreiben. Die Kämpfe werden als ähnlich intensiv wie die Kämpfe um Prochorowka beschrieben. Auch hier schafften es die sowjetischen Panzerverbände trotz beträchtlicher materieller Überlegenheit nicht, die deutschen Truppen zurückzudrängen. Alle Angriffe der Roten Armee wurden abgeschlagen. Die deutschen Verbände fügten den zwei sowjetischen Panzerarmeen beträchtliche Verluste zu, daraufhin stellten diese ihre Angriffe ein. Bis zum 17. August waren die zwei sowjetischen Armeen zurückgedrängt und büssten praktisch ihre gesamte Angriffskraft ein. Die beiden Panzerarmeen hatten von ihren ursprünglich über 1000 Panzern nur noch 200 zur Verfügung und waren vorerst nicht mehr dazu fähig, Operationen auszuführen.

Auch wenn der Angriff der beiden sowjetischen Panzerarmeen gestoppt wurde, war weiter westlich die Lage immer noch kritisch für die Wehrmacht. Die Lücke zwischen der 4. Panzer- und der 8. Armee (umbenannte Armeeabteilung Kempf) war immer noch nicht geschlossen. Die deutsche Führung entschied deshalb, mit einem Zangenangriff zu versuchen, die vorgedrungenen sowjetischen Verbände einzukesseln und zu vernichten und damit gleichzeitig die Front wiederherzustellen. Dafür stellte die 4. Panzerarmee das XXIV. Panzerkorps, das von Norden her angriff. Von Süden her griff die SS-Panzergrenadier-Division „Totenkopf“ der 8. Armee an. Am 18. August startete der Angriff und bereits am 20. August trafen sich Verbände der Divisionen Totenkopf und Grossdeutschland, unter Hyazinth Graf Strachwitz, im Rücken der sowjetischen Stosskeile.

Neben zwei sowjetischen Panzerkorps wurden grosse Teile der 6. Gardearmee und 27. Armee eingeschlossen. Die völlig unzureichenden infanteristischen Kräfte der Deutschen schafften es nicht, diesen Kessel völlig abzuriegeln, weshalb grosse Teile der sowjetischen Verbände ausbrechen und sich zurückziehen konnten. Um den Ausbruch der sowjetischen Kräfte zu unterstützen, griffen weitere Verbände der Roten Armee die Stellungen der deutschen 57. Infanterie-Division an. Das folgende schwere Artilleriebombardement traf die Stellungen der Division so hart, dass sie in Folge in Unordnung geriet und ihre Positionen verliess. Dieser Vorfall war für die Wehrmacht ein äusserst seltenes Ereignis und führte dazu, dass deutsche Truppen den Angriff aufgaben und sich wieder zurückzogen. Die Führung der Roten Armee entschied, sich vorerst auf Charkow zu konzentrieren, und nutzte ihre Überlegenheit weiter westlich nicht weiter aus.

Die Einnahme von Charkow

Nachdem der sowjetische Angriff in Richtung Westen vorerst gestoppt wurde, richtete sich der weitere Vormarsch nun primär auf Charkow. Die Stadt und ihre Umgebung waren stark befestigt. Für die Verteidigung der Stadt waren hauptsächlich das XXXXII. und XI. Armeekorps zuständig. Demgegenüber beteiligten sich bis zu fünf sowjetische Armeen an dem Angriff auf Charkow. Konew plante eine Umfassung der Stadt und griff bereits am 12. August den äusseren Verteidigungsring der Stadt an. Die 5. Garde-Panzerarmee unter Pawel Rotmistrow diente der Roten Armee dabei als Stosskeil. General Kempf wies auf die Gefahr eines möglichen Einschlusses der deutschen Truppen hin und forderte eine Aufgabe der Stadt, woraufhin Hitler forderte, die Stadt „unter allen Umständen“ zu halten. Die deutschen Verteidiger sahen sich aufgrund der Versorgungslage und der Übermacht der sowjetischen Verbände nicht imstande, die Stadt gegen die von mehreren Richtungen angreifenden Armeen zu verteidigen. Insbesondere der Munitionsmangel der Artillerie machte den Verteidigern zu schaffen.

General Kempf, der schon am 14. August für eine Räumung der Stadt plädierte, wurde durch Hitler seines Kommandos enthoben und durch General Otto Wöhler ersetzt, der aber auch für eine Evakuierung votierte. Die heftigen Kämpfe forderten auf beiden Seiten hohe Verluste. Die sowjetischen Angriffe wurden teilweise sehr übereilt ausgeführt und blieben deshalb oft mit hohen Verlusten liegen. Laut Frieser berichtete Stalin den Westmächten voreilig über die Einnahme der Stadt und liess deshalb diese ohne Rücksicht auf Verluste angreifen, um nicht dementieren zu müssen. Die Führung der 8. Armee (vorher Armeeabteilung Kempf) meldete nach den schweren Kämpfen erneut Munitionsmangel, so dass schliesslich Feldmarschall Erich von Manstein den Rückzug anordnete. Hitler hatte zuvor die unbedingte Verteidigung der Stadt gefordert, wurde aber im Generalstab überzeugt, die Erlaubnis für den Rückzug zu erteilen. Um die politischen Konsequenzen zu mindern, befahl er aber, die Stadt nur im Notfall aufzugeben und den Rückzug so lange wie möglich hinauszuzögern. Manstein zufolge befürchtete Hitler vor allem negative Auswirkungen auf die Haltung der neutralen Türkei und des verbündeten Bulgariens. Die 5. Garde-Panzerarmee versuchte am 22. August vergeblich, die Evakuierungsrouten der deutschen Verbände zu blockieren und konnte den relativ geordneten Rückzug der Wehrmacht nicht verhindern. Am 23. August wurde schliesslich das weitestgehend geräumte Charkow von Truppen der Roten Armee befreit. Das von beiden Seiten als Prestigeobjekt angesehene Charkow wechselte während des Krieges mehrmals den Besitzer. Diese letzte Schlacht um Charkow wird auch als Vierte Schlacht um Charkow bezeichnet.

Folgen

Auch wenn die Rote Armee ihr Ziel, die zwei deutschen Armeen zu vernichten, nicht erreichte, errang sie einen Sieg. Die Stawka war nach der Schlacht mit ihren Ergebnissen weitestgehend zufrieden und weitere Angriffe weiter nördlich zwangen Mansteins Truppen zum erneuten Rückzug. Die sich stetig entwickelnde Sowjetarmee erzwang schon in der Anfangsphase des Angriffes einen entscheidenden Durchbruch. Die neuen Verfahren der sowjetischen Panzerwaffe und insbesondere der Artillerie, die nach Studien der früheren Niederlagen entstanden, zeigten erstmals ihr Potential. Sowjetische Panzerverbände wurden konzentriert eingesetzt, um die deutschen Linien zu durchbrechen und dann in der operativen Tiefe zu agieren. Georgi Schukow nannte diese Angriffe später „Hammerschläge“, was die Intensität der Angriffe gut charakterisiert. Gleichzeitig wurde aber auch erneut offensichtlich, dass die Wehrmacht ihre taktische Überlegenheit nicht verloren hatte. So konnte sie letztendlich grössere Verluste auf ihrer Seite verhindern und sich relativ geordnet in Richtung Dnepr zurückziehen. Die taktische Überlegenheit der Wehrmacht, insbesondere bei den Panzerverbänden, führte zu relativ hohen Verlusten auf Seite der Roten Armee, die bei ihren „Hammerschlägen“ wenig Rücksicht auf Verluste nahm. Im Gegensatz zur Roten Armee war die Wehrmacht aber nicht in der Lage, ihre Verluste ausreichend zu kompensieren. Die bessere strategische Planung der Stawka führte dazu, dass mit Beginn der Operation Rumjanzew gleichzeitig der stetige Rückzug der Wehrmacht einsetzte. Die zahlenmässige sowjetische Überlegenheit mit nun verbesserter Führung sorgte dafür, dass die Wehrmacht nicht mehr in der Lage war, die strategische Initiative zu übernehmen. Die kontinuierlichen sowjetischen Angriffe auf breiter Front führten dazu, dass die Wehrmacht nicht mehr fähig war, Truppen für Operationen grösseren Ausmasses zu sammeln. Nach Beendigung der Operation Rumjanzew begann sofort die Schlacht am Dnepr. Im Zuge dieser Schlacht über-schritten sowjetische Verbände den Dnepr und befreiten grosse Teile der östlichen Ukraine.

Verluste

Die sowjetischen Verluste waren beträchtlich. In der Literatur wird das Buch von Generaloberst Grigori Kriwoschejew als Standardwerk für sowjetische Verluste akzeptiert. Demnach verloren die sowjetischen Verbände 255.566 Mann, wovon 71.611 tot oder vermisst waren. Bei den Angaben zu personellen Verlusten ist zu beachten, dass das damalige sowjetische Meldesystem oft fehlerhaft war. Deshalb sehen einige Historiker diese offiziellen Zahlen als untere Grenze an. Einzelne Historiker geben bis zu doppelt so hohe Zahlen an. An Panzerverlusten wurden 1.864 gemeldet, was in etwa den Verlusten des Unternehmens Zitadelle entspricht. Die Verluste an Flugzeugen sind schwer zu bestimmen, da die sowjetischen Archive hier nicht komplett sind. Frieser schätzt anhand der deutschen Abschussmeldungen, dass die Rote Luftwaffe 942 Maschinen verloren hat.

Die Verluste für die deutsche Seite sind ebenfalls nicht eindeutig zu bestimmen. Da Verlustmeldungen für deutsche Operationen angegeben sind und diese sich zeitlich von den sowjetischen unterscheiden, gibt es nur relativ genaue Schätzungen. Laut Frieser verloren die 4. Panzerarmee und die Armeeabteilung Kempf insgesamt 30.000 Mann, wovon 10.000 entweder tot oder vermisst waren. Die Panzerverluste sind noch schwieriger zu bestimmen. Frieser gibt für die Operationen um Kursk eine generelle Panzer-Verlustrate von 8:1 zugunsten der Wehrmacht an. Laut Frieser ist dieses Verhältnis auch bei Operation Rumjanzew gültig. Die deutsche Luftwaffe verlor 147 Flugzeuge. Vor allem die sowjetische Nachkriegsliteratur gibt für die deutsche Seite weitaus höhere Verluste an.

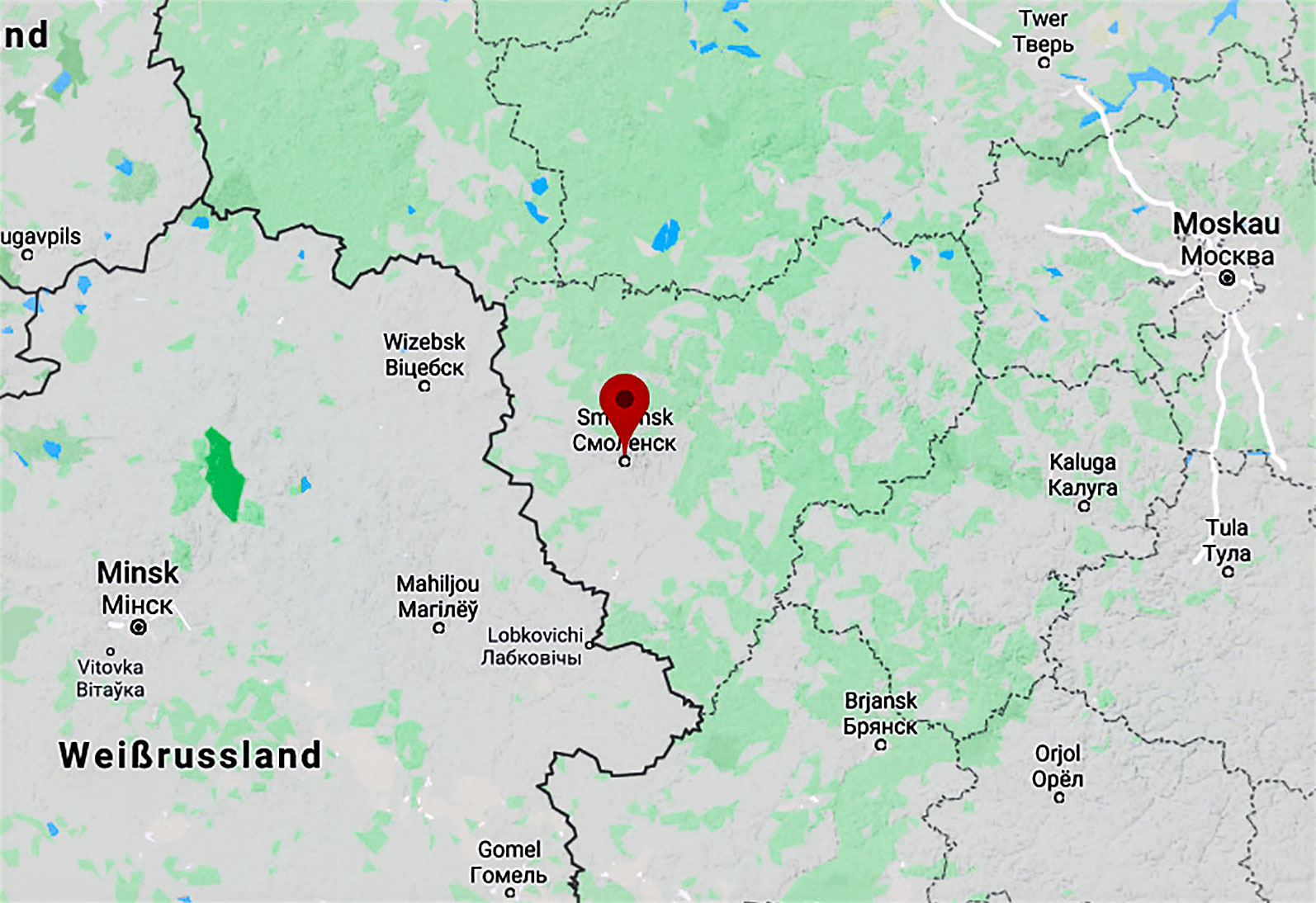

Smolensker Operation (07.08.1943 – 02.10.1943)

Die Smolensker Operation (auch als Operation Suworow bekannt; russisch Смоленская операция) war eine grosse Offensive der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, die vom 7. August bis zum 2. Oktober 1943 dauerte. Im Laufe dieser Operation wurden vier Unteroperationen durchgeführt, die von russischen Militärhistorikern als Spas-Demensker Operation, Jelnja-Doro gobuscher Operation, Duchowschtschina-Demidower Operation und Smolensk-Roslawler Operation bezeichnet werden.

Truppenstärke

Die Westfront unter Sokolowski verfügte zusammen mit der linken Flanke der Kalininfront unter Jerjomenko über 1,253 Mio. Soldaten, 20.640 Geschütze, 1.436 Panzer und 1.000 Flugzeuge. Die deutsche Heeresgruppe Mitte unter Generalfeldmarschall von Kluge hatte etwa 850.000 Soldaten, 8.800 Geschütze, 500 Panzer und bis zu 700 Flugzeuge (3. Panzerarmee, 4. Armee und Teile der 9. Armee) zur Verfügung. Die 100–130 Kilometer tiefe deutsche Verteidigung wurde auf schwierigem Gelände mit zahlreichen Wäldern, Seen und Sümpfen aufgebaut.

Verlauf

Angriffe bei Spas-Demensk und Kirow

Am 7. August griff die 10. Gardearmee (General Trubnikow), die 33. und 49. Armee (Generalmajor Grischin) der Westfront an und drohten die deutsche Gruppierung bei Spas-Demensk einzukesseln, weshalb die deutsche 4. Armee (Generaloberst Heinrici) begann, sich geordnet zurückzuziehen. Beim deutschen XII. Armeekorps (General der Infanterie von Tippelskirch) konnten zunächst neuerliche Angriffe der 49. Armee gegen Spas-Demensk abgeschlagen werden. Im Raum Kirow hielt das LVI. Panzerkorps bei Pesotschnja Anschluss an das LV. Armeekorps der 2. Panzerarmee (ab 18. August herausgezogen, dann Befehlsbereich der 9. Armee).

Die Gruppe des Generals Hossbach war westlich des Flusses Bolwa konzentriert: im Süden hielt die 321. Infanterie-Division am Westufer des Flusses Stellungen gegenüber Kirow, im Westen und Norden des Frontvorsprunges hielten die 131. und 14. Infanterie-Division gegenüber der sowjetischen 10. Armee. Zwischen Bolschucha und Aleksandrowskoje spielte sich der Haupt-kampf um den Besitz der Rollbahn Roslawl-Juchnow ab, am nördlichen Flügel wurde hier die abgekämpfte 9. Panzer-Division aus der Reserve zugeführt. Zudem wurden die in ihrer Kampfkraft geschwächte 5. und 20. Panzerdivision zur Hilfe des durch die sowjetische 10. Armee und 5. mechanischen Korps (General Wolkow) bedrängten südlichen Abschnittes eingesetzt. Am 13. August wurde Spas-Demensk durch die 49. Armee im Zusammenwirken mit der 33. Armee (General Gordow) und dem 2. Garde-Panzerkorps (Generalmajor Burdenji) befreit, welche bis zum 20. August noch etwa 10 Kilometer vordrangen und dann an der Desna zur Verteidigung überging.

Am 13. August griff der linke Flügel der Kalinin Front (39. Armee unter General A.I. Sygin und 43. Armee unter General K. D. Golubjew) sowie der rechte Flügel der Westfront (31. Armee unter Generalleutnant Gluszdowski) in Richtung Duchowschtschina an. Der Angriff wurde am 17. August abgebrochen, weil Gegenstösse einsetzten und die Verteidigungslinien des deutschen XXVII. Armeekorps nicht überwunden werden konnten.

Jelnja-Dorogobuscher Operation

Am 18. August änderte sich nach dem Abgang der 2. Panzerarmee die Abschnittsgrenze zwischen der deutschen 9. und 4. Armee, die Strasse zwischen Roslawl und Juchnow bildete hinfort die neue Grenze, bei der zusätzlich das LVI. Panzerkorps in den Befehls-bereich der 9. Armee wechselte. Generaloberst Model schaltete wegen der Bedrohung der durch das Eingreifen der Brjansker Front (Generaloberst Popow) bedrohten Verbindungswege von Smolensk nach Roslawl zwischen den Korpskommandos LV. und LVI. das XXXXI. Panzerkorps ein. Am 27. August wurde das LVI. Panzerkorps überhaupt aus der Front herausgelöst und durch das Korps-kommando XXXXI. (General der Panzertruppe Harpe) ersetzt, welches den bedrohten Raum Smolensk zu schützen hatte.

Am 28. August erzielte die sowjetische Truppen einen erneuten Durchbruch, den die Wehrmacht vergeblich mit Gegenstössen zu schliessen versuchte. Im Abschnitt des deutschen IX. Armeekorps (General der Infanterie Schmidt) wurde am 30. August Jelnja durch die sowjetische 33. Armee befreit und am 1. September Dorogobusch durch die sowjetische 5. Armee (Generalmajor Polenow) freigekämpft. Am 6. September wurden eine Infanteriedivision und eine SS-Brigade aus der Reserve herangezogen, welche das weitere Vordringen der sowjetischen Truppen zunächst noch eindämmen konnten.

Duchowschtschina-Demidower Operation

Nach der Umgruppierung der sowjetischen Truppen eröffneten diese am 14./15. September eine neue Angriffsphase, welche auch den rechten Flügel der deutschen 3. Panzerarmee erfasste. Am 14. September eröffneten Truppen der Kalinin Front den Angriff auf Demidow und Duchowschtschina. Den Hauptangriff führte die 39. Armee (jetzt unter Generalleutnant N. J. Bersarin) und der linke Flügel der 43. Armee (Generalleutnant K. D. Golubjew) mit zusammen 12 Schützendivisionen, dazu aus der Reserve das 5. Garde-Schützenkorps. Truppen des rechten Flügels der Westfront (31., 5. und 68. Armee) versuchten in die deutschen Stellungen im Raum Jarzewo einzubrechen, geplant war nach Überquerung der Flüsse Vop und Dnjepr, die Vereinigung mit dem linken Flügel der Kalinin-Front zu erreichen. Bis zum Ende des Tages konnten die deutschen Stellungen auf 30 Kilometer Breite zwischen 3 und 13 Kilometer tief eingedrückt worden. Nach 4-tägigen Kämpfen war die Verteidigung des deutschen VI. und XXVII. Armeekorps vollständig durchbrochen. In der Nacht des 19. September drang die 39. Armee nach Unterstützung der 3. Luftarmee (General-leutnant Papiwin) in Duchowschtschina ein. Die 43. Armee rückte am 22. September nach zweitägigem Kampf mit dem 91. Schützenkorps (Generalmajor Fjodor Andrejewitsch Wolkow) in Demidow ein.

Smolensk-Roslawler Operation

Am 15. September wurden die Verteidigungslinie der deutschen 4. Armee fast überall durchbrochen, die sowjetischen Truppen wurden durch im Hinterland operierende Partisanen unterstützt. Die Hauptangriffe der Westfront wurde jetzt von der 10. Garde-, der 21. und 33. Armee über Potschinok auf Orscha angesetzt. Die Armeen des rechten Flügels (31., 5. und neu eingeführte 68. Armee) sollten die deutsche Gruppierung bei Smolensk umfassen, während der linke Flügel (49. und 10. Armee) sich auf die Einnahme von Roslawl konzentrieren und die Erreichung des Sosch-Abschnittes zu forcieren hatte. Am 16. September eroberten Einheiten der 31. Armee (36. Schützenkorps unter Generalmajor Olescha) die Stadt Jarzewo.

Am 23. September schnitten sowjetische Truppen die Eisenbahnlinie zwischen Smolensk und Roslawl ab und bedrohten das südliche Vorfeld von Smolensk. Die Stadt Potschinok wurde von Streitkräften der 33. Armee eingenommen. Am 23. September musste infolge der Gesamtlage Smolensk vom XXXIX. Panzerkorps geräumt werden und wurde vom sowjetischen 72. Schützenkorps (Generalmajor Prokofjew) der 31. Armee besetzt. Nordwestlich davon fiel die Stadt Rudnja am 29. September in die Hände des 5. Schützenkorps (Generalmajor Viktor Genrichowitsch Poznjak) der 39. Armee. Am 25. September wurde Roslawl durch die sowjetische 10. Armee befreit. Am 2. Oktober erhielten die sowjetischen Truppen im Raum östlich von Tschaussy den Befehl die Offensive zu stoppten. Die Truppen der Westfront beendeten die Operation an der neuen Frontlinie Ljady, Drybin und am Fluss Pronja.

Durch den zusätzlichen Angriff der Brjansker Front hatte sich die Lage der Heeresgruppe Mitte bis zum 3. Oktober in andauernden Kämpfen weiter verschlechtert. Der Zusammenhang zur Heeresgruppe Süd war ebenfalls nur vage, weil die Ausweichbewegungen an ihren inneren Flügeln nicht in Übereinstimmung erfolgten.

Verluste und Folgen

Die Rote Armee stiess auf der 400 km breiten Front 200–250 km nach Westen vor, zerschlug 7 deutsche Divisionen, fügte weiteren 14 schwere Verluste zu, betrat zum ersten Mal Weissrussland und verlor 451.500 Soldaten (108.000 davon Tote). Diese Operation entlastete zugleich die sowjetischen Truppen in der Schlacht am Kursker Bogen, die aus sowjetischer Sicht bis zum 23. August 1943 dauerte.

Donezbecken-Operation (16.08.1943 – 22.09.1943)

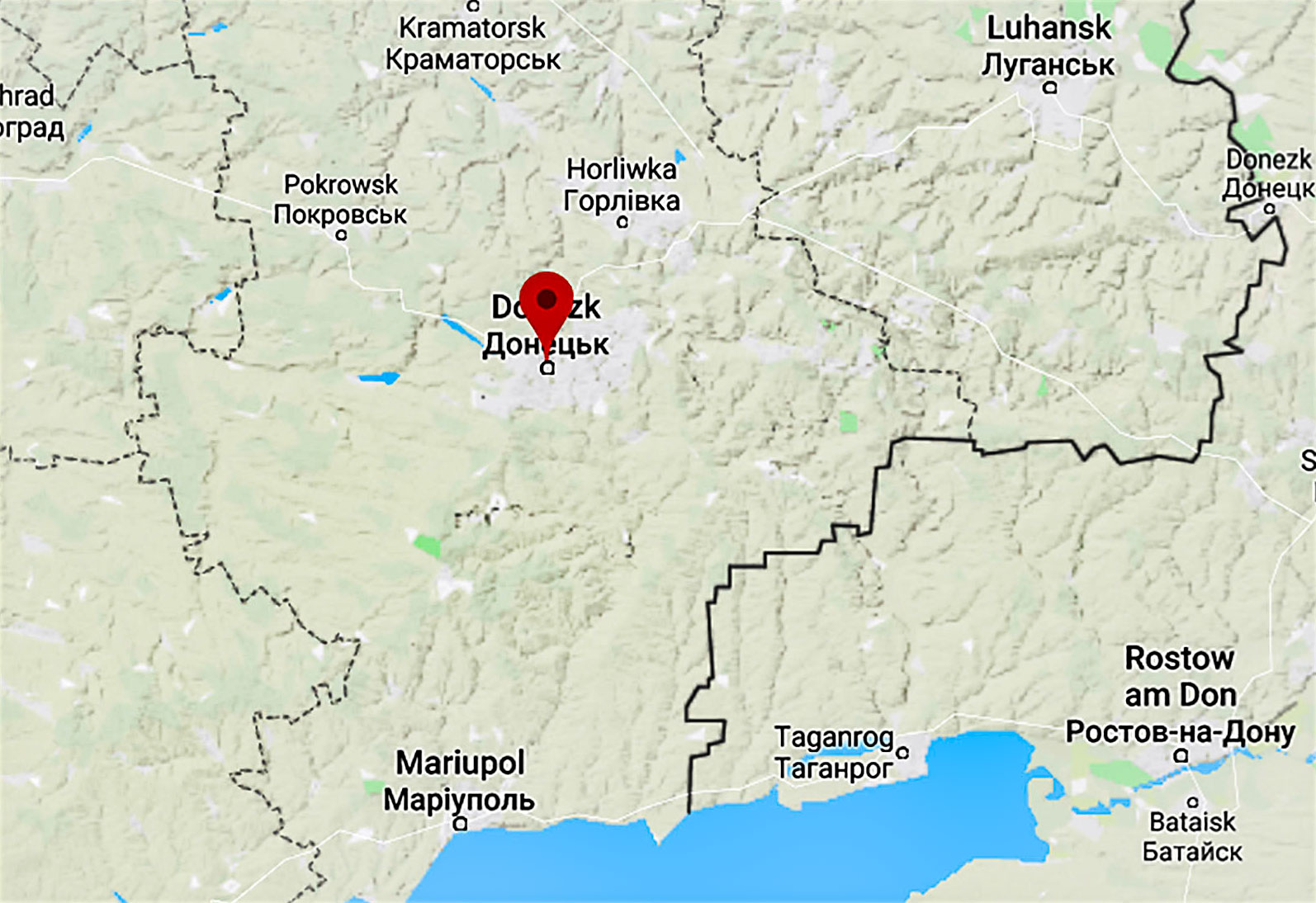

Die Operation Donezbecken oder Donbass-Operation (russisch Донбасская операция ‚Donbasskaja operazija‘) war eine Schlacht während des Zweiten Weltkrieges an der deutsch-sowjetischen Front vom 16. August bis zum 22. September 1943. Dabei durch-brachen die sowjetische Südwest- und Südfront zunächst die deutschen Linien am Donez und dem Mius im südlichen Grenzbereich von Russland und der Ukraine. Dies war im Kern eine erfolgreiche Wiederaufnahme der kurz zuvor erfolgten, in ihren Zielen weitgehend gescheiterten Donez-Mius-Offensive. In weiterer Folge eroberte die Rote Armee grosse Teile des wirtschaftlich bedeutenden Donezbeckens zurück, darunter die Städte Mariupol, Taganrog und Stalino. Grosse Teile der deutschen Heeresgruppe Süd mussten sich hinter den Dnepr zurückziehen.

Hintergrund

Das Donezbecken war vor allem als Kohleabbaugebiet von Bedeutung. Vor dem Kriegsausbruch lieferte es ca. 60 % der Stein- und 75 % der Kokskohle der UdSSR. Weiterhin waren dort rund die Hälfte aller metallurgischen Betriebe, zwei Drittel der chemischen Industrie und drei Viertel der Wärmekraftwerke angesiedelt. Von der Eisenproduktion entfielen 30 % und von der Stahlerzeugung 20 % auf dieses Industriegebiet. Im Sommer/Herbst 1941 wurde die Industrie fast vollständig evakuiert oder zerstört. Unter Leitung der Berg- und Hüttenwerksgesellschaft Ost (BHO) förderte die deutsche Besatzungsmacht mit täglich 15.000 Tonnen (Juli 1943) noch etwa 5 % der Vorkriegsproduktion an Kohle.

Vom Frühjahr bis zum Sommer 1943 war es an der deutsch-sowjetischen Front kaum zu bedeutenden Kämpfen gekommen. Erst die von der sowjetischen Führung erwartete deutsche Offensive gegen den Kursker Bogen (Unternehmen Zitadelle), welche am 5. Juli 1943 begann, löste eine weitere Serie von Operationen entlang der gesamten Frontlänge aus. Um den Druck der deutschen Angriffe im Raum Kursk zu mindern, begann die Rote Armee bereits im Juli 1943 drei Gegenoffensiven nahe Leningrad (Dritte Ladoga-Schlacht), gegen den Frontbogen bei Orjol (Orjoler Operation) und am Südflügel der Front (Donez-Mius-Offensive). Letztere Operation sollte zur Rückeroberung des wirtschaftlich bedeutenden Donezbeckens führen, scheiterte aber nach geringen Anfangserfolgen.

Obwohl letztlich keine dieser Offensiven ihre weitgesteckten Ziele erreichte, banden sie doch die wenigen deutschen Reserven. Als deshalb im Mittelabschnitt der Front Anfang August 1943 weitere sowjetische Offensiven eingeleitet wurden (Belgorod-Charkower Operation; Smolensker Operation), verfügte die Wehrmachtführung kaum noch über nennenswerte Reserveverbände, um sie aufhalten zu können. An mehreren Frontabschnitten gewann das Vordringen der Roten Armee an Boden. Um diesen günstigen Augenblick zu nutzen, beschloss die sowjetische Führung einen weiteren Anlauf zur Rückeroberung des Donezbeckens. Das sowjetische Oberkommando beauftragte Anfang August 1943 die Süd- und Südwestfront mit der Vorbereitung neuer Offensiv-operationen, die für die Mitte des Monats vorgesehen waren.

Deutsche Lage

Im südlichen Teil der Ostfront stand die deutsche 6. Armee unter General der Infanterie Karl-Adolf Hollidt am Mius und die 1. Panzerarmee unter Generaloberst Eberhard von Mackensen am Donez. Beide gehörten zum Verband der Heeresgruppe Süd des Generalfeldmarschalls Erich von Manstein. Diese Armeen waren jedoch zugunsten der Kursk-Offensive geschwächt und aus-gedünnt worden. So war die Bezeichnung „Panzerarmee“ irreführend, denn sie verfügte über keinerlei Panzertruppen. Stattdessen hatte sie in ihrem Bestand das XXX. Armeekorps (drei Inf.Div.), das XXXX. Panzerkorps (drei Inf.Div.) und das LVII. Armeekorps (drei Inf.Div.). Die 6. Armee bestand aus dem XXIX. Armeekorps (drei Inf.Div., eine Kampfgruppe), dem XVII. Armeekorps (drei Inf. Div.) und dem Korps Mieth (IV.) (eine Geb.Div., zwei Inf.Div.). Durch die vorangegangenen Kämpfe der zweiten Julihälfte hatten die deutschen Truppen in diesen Abschnitten bereits hohe Verluste erlitten, die noch nicht hatten ersetzt werden können. Allein die 6. Armee hatte 3298 Gefallene, 15.817 Verwundete und 2254 Vermisste zu beklagen. Die 384. Infanterie-Division beispielsweise war so ausgedünnt, dass sie aus der Front herausgelöst werden musste. Für einen gewissen Ausgleich konnten lediglich die 17. Infanterie-Division und die 15. Luftwaffen-Felddivision herangeführt werden.

Bei den Kämpfen war es der sowjetischen Südfront gelungen, einen Brückenkopf am westlichen Ufer des Mius zu errichten. Erst durch den Gegenangriff mehrerer deutscher Panzerdivisionen, die aus dem Raum Kursk abgezogen worden waren, konnte dieser wieder beseitigt werden. Somit konnte sich die Verteidigung wieder auf den Lauf des Flusses stützen. Anders gestaltete sich die Lage am Donez: Hier hatte die sowjetische Südwestfront ebenfalls einen Brückenkopf erobert, den die Deutschen mangels ausreichender Kräfte nicht auch beseitigen konnten. Der Brückenkopf blieb daher, wie Generalfeldmarschall von Manstein sich ausdrückte, eine „schwärende Wunde in der Front der 1. Panzer-Armee“. Da die deutsche Führung eine Fortsetzung der sowjetischen Offensive aus diesem Brückenkopf erwartete, konzentrierten sie hier mit der 16. Panzer-Grenadier-Division und der 23. Panzer-Division die einzigen schwachen Reserven der Heeresgruppe Süd hinter der Front.

Sowjetische Planungen

Am 6. August 1943, nur zwei Tage nach der gescheiterten Donez-Mius-Offensive, erliess das sowjetische Hauptquartier seine Direktive №30160. Die Südwestfront unter Generaloberst R.J. Malinowski und die Südfront unter Generaloberst F.I. Tolbuchin erhielten den Auftrag neue Operationen vorzubereiten. Wie schon im Juli war ein konzentrisches Vorgehen auf Stalino vorgesehen, welches zwischen dem 13. und 14. August beginnen sollte. Zur Koordination des Vorgehens beider Fronten, aber auch zur besseren Kooperation mit den Nachbarfronten wurde der Chef des sowjetischen Generalstabes Marschall der Sowjetunion A.M. Wassilewski als Vertreter des Hauptquartiers zum südlichen Kriegsschauplatz abkommandiert.

Am 7. August 1943 traf Wassilewski im Hauptquartier der Südwestfront ein und arbeitete dort mit Generaloberst Malinowksi und dem Stab der Front einen Operationsplan aus. Dieser sah einen Hauptstoss südlich von Isjum aus dem Brückenkopf jenseits des Donez heraus in Richtung Barwenkowo und Losowaja, Pawlograd und Sinelnikowo vor. Für die Operation waren die 6. Armee (Gen.Lt. I.T. Schljomin), die 12. Armee (Gen.Maj. A.I. Danilow) und die 8. Gardearmee (Gen.Lt. W. I. Tschuikow) vorgesehen. Als besonders bewegliche Kräfte standen das 23. Panzerkorps (Gen. J. G. Puschkin), das 1. mechanisierte Gardekorps (Gen. I.N. Russijanow) sowie das 1. Gardekavalleriekorps zur Verfügung, die von den Kräften der 17. Luftarmee unterstützt werden sollten.

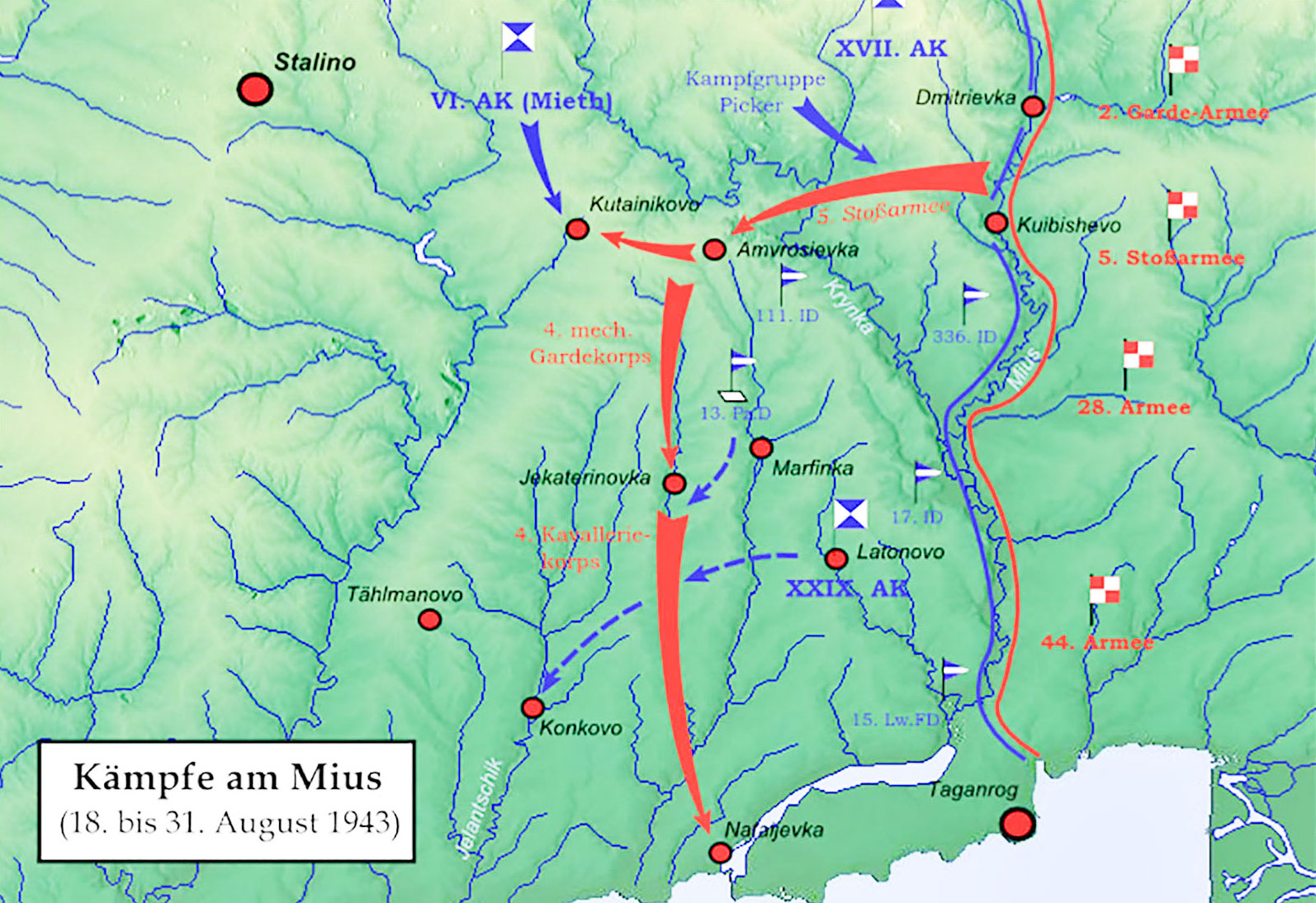

Am 9. August weilte Wassilewski dann im Hauptquartier der Südfront, wo er mit Generaloberst Tolbuchin und dessen Stab die Pläne für die Operationen am Mius entwarf. Die Anstrengungen sollten sich demnach auf einen nur zehn bis zwölf Kilometer breiten Abschnitt nahe Kuibyschewo konzentrieren. An ihm sollten die 5. Stossarmee (Gen.Lt. W.D. Zwetajew) und die 2. Gardearmee (Gen.Lt. G.F. Sacharow), unterstützt von Teilen der 28. Armee (Gen.Lt. F.G. Gerassimenko), den Übergang über den Mius und den Durchbruch durch die deutsche Verteidigung erzwingen. Zu diesem Zweck wurden 120 Geschütze pro Front-kilometer zum Einsatz gebracht, während die 51. Armee (Gen.Lt. J.G. Kreiser) nahe Sneschnoje einen Unterstützungsangriff führen sollte. Nach einem erfolgreichen Durchbruch standen dann das 2. und 4. mechanisierte Gardekorps sowie das 4. Gardekavalleriekorps zur Verfügung, um über Amwrossijewka und Starobeschewo in Richtung Stalino vorzustossen. Die 8. Luftarmee (General T.T. Chrjukin) hatte dieses Vorgehen zu unterstützen.

Am 10. August 1943 bestätigten Stalin als Oberster Befehlshaber und sein Hauptquartier die Operationspläne, die praktisch nichts anderes waren als eine voraussehbare Wiederaufnahme der Offensiven vom Juli 1943. Allerdings bestand noch immer das Problem, dass die Südfront von den vorangegangenen Kämpfen geschwächt war. Um diesen Nachteil auszugleichen, erhielt Wassilewski die Erlaubnis, diese Front zwei Tage später als die Südwestfront angreifen zu lassen. Als die Vorbereitungen zu den neuerlichen Offensiven abgeschlossen waren, standen den beiden sowjetischen Fronten schliesslich 1.053.000 Soldaten, 21.000 Geschütze und Granatwerfer sowie 1257 Panzer und Selbstfahrlafetten zur Verfügung, die von 1400 Flugzeugen unterstützt wurden.

Verlauf

Der Angriff der Südwestfront bis Ende August 1943

Am 13. August 1943 begannen die Truppen der Südwestfront mit einem Angriff über den Donez südlich von Charkow. Dort setzten sie drei Armeen ein, um die nördlich vorgehende Steppenfront bei der Einnahme der Stadt zu unterstützen. Obwohl diese Operation in keinem Zusammenhang mit den Kampfhandlungen im hunderte Kilometer entfernten Donezbecken stand, markiert das Datum in der sowjetischen Geschichtsschreibung den offiziellen Beginn der „Donezbecken-Operation“.

Tatsächlich traten erst am 16. August 1943 die sowjetische 6. und 12. Armee sowie die 8. Gardearmee aus dem Brückenkopf nahe Isjum zum Angriff an. Nach deutschen Angaben sollen dabei am ersten Tag auf sowjetischer Seite elf Schützendivisionen und 130 Batterien zum Einsatz gekommen sein. Der Schwerpunkt des Angriffs lag im Bereich der sowjetischen 12. Armee südlich von Isjum. Bereits in den ersten Stunden der Offensive erzielten die Angriffsverbände hier einen Einbruch in die Stellungen der deutschen 46. Infanterie-Division. Diesen riegelte jedoch schon am Nachmittag ein Gegenangriff der deutschen 23. Panzer-Division ab und eroberte bis zum Abend das verlorene Gelände zurück. In den folgenden Tagen konzentrierten sich die Kämpfe auf den Ort Dolgenkaja. Hier brachte die Südwestfront vom 16. bis zum 27. August 1943 insgesamt neun Schützendivisionen, neun Panzerbrigaden, ein Garde-Panzerregiment und eine motorisierte Schützenbrigade zum Einsatz. Zwar gelangen der Roten Armee immer wieder tiefe Einbrüche in die deutschen Stellungen, doch Gegenangriffe der deutschen 23. Panzer-Division, 16. Panzer-Grenadier-Division und 17. Panzer-Division fügten ihr gleich darauf schwere Verluste zu und warfen sie zurück.

Diese Angriffe und Gegenangriffe erwiesen sich für beide Seiten als verlustreich. Da genaue Angaben zu den Gesamtverlusten fehlen, können nur beispielhaft einige Zahlen angeführt werden. So meldete allein die 23. Panzer-Division, die im Brennpunkt der Kämpfe stand, den Abschuss von 302 feindlichen Panzern. Allerdings hatte sie selbst 71 Offiziere und 1746 Unteroffiziere und Mannschaften verloren. Nach zwölftägigen Gefechten verfügte die Division deshalb kaum mehr über infanteristische Kräfte. Auf sowjetischer Seite führten die verlustreichen und ergebnislosen Angriffe zu einem Umdenken. Marschall Wassilewski und Generaloberst Malinowski beschlossen „das sinnlose Anrennen einzustellen“ und stattdessen an anderer Stelle einen Durchbruch zu versuchen. Dazu sollte die 8. Gardearmee des Generalleutnants Tschuikow weiter nach Osten verschoben werden. Für die Umgruppierung der Truppen wurden mehrere Tage eingeplant. Damit hatte die deutsche 1. Panzerarmee die Offensive der sowjetischen Südwestfront vorerst abgewehrt.

Der Angriff der Südfront bis Ende August 1943

„Die Erde erzitterte, und ein Gedröhn wie ein endlos rollender Donnerschlag hob an. Länger als eine Stunde währte dieses Grollen, von Zeit zu Zeit durch ‚Katjuscha‘-Salven unterbrochen, die gleich Lawinen donnerten […] Über der gegnerischen Stellung stand eine schwarze, undurchdringliche Wand aus Rauch und Staub. Die Artillerie vollbrachte ihr Vernichtungswerk“.

Am 18. August 1943 trat schliesslich auch die Südfront des Generaloberst Tolbuchin zum Angriff über den Mius an. Bereits in den vorangehenden Tagen hatten kleinere Vorstösse in Regimentsstärke die sowjetische Ausgangsbasis verbessern sollen. Am Morgen des Hauptangriffstages liess die Südfront um 5 Uhr das Trommelfeuer von 5000 Geschützen und Granatwerfern auf die deutschen Linien niedergehen. Von diesen waren 2000 in den wenige Kilometer breiten Angriffstreifen der 5. Stossarmee und 2. Gardearmee zusammengefasst, wo 120–200 Geschütze (die Angaben variieren) auf einen Frontkilometer kamen. Kurz darauf gingen 17 sowjetische Divisionen und vier Panzerbrigaden gegen die Verteidigungspositionen von drei deutschen Divisionen vor. Während die 306. und 336. Infanterie-Division ihre Positionen halten konnten, wurde die Stellung der 294. Infanterie-Division des XVII. Armeekorps förmlich überrannt. Bereits am ersten Angriffstag erzielten die sowjetischen Truppen hier einen zehn Kilometer tiefen Einbruch. Auch schnell herangebrachte Sperrverbände der 111. Infanterie-Division konnten den Durchbruch nicht abriegeln, sodass die sowjetische 5. Stossarmee bis zum Abend des 19. August weitere zwölf Kilometer nach Westen vorstiess, die Krynka erreichte und einen Brückenkopf auf dem jenseitigen Ufer errichten konnte. Noch am gleichen Abend liess Generaloberst Tolbuchin das 4. mechanisierte Gardekorps des Generalleutnants Tanaschtschischin durch die Lücke in der deutschen Verteidigung einführen und den Durchbruch erweitern.

Die wenigen Reserven der Heeresgruppe Süd waren bereits in den Kämpfen am Donez gebunden, sodass die 6. Armee mit ihren geringen Verbänden auskommen musste, die jedoch bereits in der Front standen. Den etwa 800 Panzern und Selbstfahrlafetten der Südfront konnte sie zwar kaum etwas entgegenstellen, doch Generaloberst Hollidt sah eine Chance, die Lage zu bereinigen, indem er Gegenangriffe gegen die Basis des sowjetischen Durchbruchs ansetzte. Dieser war südlich Kalinowka nur drei Kilometer breit, was zu der Hoffnung veranlasste, die 5. Stossarmee hier abschneiden zu können. Unter dem Befehl des Kommandeurs der 3. Gebirgs-Division, Generalmajor Egbert Picker, konnten aus dem Bereich des IV. Armeekorps allerdings nur fünf Bataillone, sechs Batterien, eine Sturmgeschütz-Batterie und zwei Panzerjäger-Kompanien zusammengebracht werden, welche ab dem 20. August die sowjetische Nordflanke angriffen. Der Angriff kam zunächst gut voran, dann jedoch liess Tolbuchin das 4. mechanisierte Gardekorps wenden und zum Gegenangriff antreten. Obwohl es gelang, 84 sowjetische Panzer abzuschiessen, wurde die „Kampfgruppe Picker“ am 21. August wieder zurückgedrängt. In den beiden folgenden Tagen gelang es den sowjetischen Verbänden dann, die Lücke in der deutschen Front auf neun Kilometer zu verbreitern. Von der Krynka aus setzten die mech-anisierten Verbände der Roten Armee gleichzeitig zu einem weiteren Vorstoss an und eroberten am 23. August den wichtigen Verkehrsknotenpunkt Amwrossijewka. Nach dem Scheitern der Gegenangriffe stützte sich die Verteidigung der Deutschen nunmehr auf den Lauf der Krynka südostwärts von Kolpakowka, obwohl die sowjetischen Truppen diesen Fluss bereits weiter nördlich überwunden hatten.

Inzwischen trafen auch von der Heeresgruppe A entsandte Verstärkungen ein, darunter die 13. Panzer-Division. Allerdings hatte diese „Division“ nur die Stärke eines Panzergrenadier-Regiments mit sieben Panzern. Dieser Verband kam zunächst am 23. August bei der „Kampfgruppe Picker“ erfolglos zum Einsatz. Danach wurde sie in Eilmärschen in den Bereich des XXIX. Armeekorps südlich des sowjetischen Durchbruchs verlegt, um die Abwehr an der Krynka zu verstärken.

Der 25. und 26. August vergingen auf Seiten der Roten Armee mit Umgruppierungen und der Auffüllung der Munitionsbestände. Am Morgen des 27. August 1943 begann eine weitere Phase der sowjetischen Offensive, welche die Einkesselung eines Teils der deutschen 6. Armee vorsah. Aus dem Raum Amwrossijewka griffen das 4. mechanisierte Gardekorps und das 4. Kavalleriekorps nach Süden an. Die Kavallerie sollte das deutsche XXIX. Armeekorps einschliessen, während das 4. mechanisierte Gardekorps diese Operation nach Westen abschirmen sollte. Bereits am 28. August wurden die wichtigsten deutschen Rückzugswege abgeschnitten. Am folgenden Tag erreichten die Kavalleristen über Jekaterinowka den Mius-Liman bei Nataljewka. Die Gegenangriffe der 13. Panzer-Divisionen gegen die Einschliessungsbewegung blieben erfolglos. Im Kriegstagebuch der 6. Armee wurde zur Lage des XXIX. Armeekorps des Generals der Panzertruppen Erich Brandenberger notiert:

„Die Telefonverbindung mit dem Korps war unterbrochen. Stündlich musste damit gerechnet werden, dass die Verbände gespalten wurden und das Korps in einzelne Gruppen zerfiel“.

– Kriegstagebuch 6. Armee (Eintrag 30. August 1943)

Tatsächlich nahm der sowjetische Druck von allen Seiten zu. Die 2. Gardearmee und 28. Armee griffen von Norden her an, während die 44. Armee direkt auf Taganrog vorrückte. Den Seeweg blockierte zudem die sowjetische Asow-Flottille unter Konteradmiral S.G. Gorschkow, welche ebenfalls Truppen anlandete. Am 30. August wurde Taganrog schliesslich eingenommen.

Als sich am 27. August 1943 die Einschliessung des XXIX. Armeekorps abzeichnete, ergriff das Oberkommando der 6. Armee hastig Massnahmen. Es befahl dem Korps, seine rückwärtigen Dienste nach Mariupol abzuschieben und versammelte unter dem Kommando des Kommandierenden Generals des IV. Armeekorps, General der Infanterie Friedrich Mieth, Truppen für einen Gegenangriff. Diese umfassten die Masse der 3. Gebirgs-Division und der 17. Panzer-Division, welche vom Donez herangeholt worden war. Mit diesen Truppen griff General Mieth wiederholt an, um ein weiteres Vordringen der Roten Armee zu verhindern und erreichte am 30. August den Raum nördlich Kuteinikowo. Zu diesem Zeitpunkt setzten sich die Infanteriedivisionen des XXIX. Armeekorps aus ihren bisherigen Stellungen ab. Die dem Korps unterstellte 13. Panzer-Division führte den Durchbruchsversuch ab dem 30. August an. Am folgenden Tag – die vier Divisionen des XXIX. Armeekorps waren auf eine Fläche von etwa 25 km² zusammengedrängt, die unter sowjetischen Artilleriebeschuss lag – gelang den Truppen des Generals Brandenberger südlich Konkowo der Ausbruch. In der Nacht setzten sich beide Korps nach Westen an den Jelantschik ab. Allerdings hatten die einge-schlossenen Divisionen schwere Verluste erlitten. So zählte zum Beispiel das Luftwaffen-Jäger-Regiment 30 der 15. Luftwaffen-Felddivision nur noch 400 von ursprünglich 2400 Soldaten.

Das Ringen um den Rückzug