Schlachten im Jahr 1943, Teil 1 bis 12.07.1943

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1943

- Nordkaukasische Operation (01.01.1943 – 04.02.1943)

- Zweite Ladoga-Schlacht (12.01.1943 – 30.01.1943)

- Woronesch-Charkiwer Operation (13.01.1943 – 03.03.1943)

- Schlacht an der Neretva (20.01.1943 – 15.03.1943)

- Schlacht am Kasserinpass (19.02.1943 – 22.02.1943)

- Schlacht bei Charkow (19.02.1943 – 15.03.1943)

- Schlacht von Ksar Ghilane (23.02.1943 – 10.03.1943)

- Schlacht an der Sutjeska (15.05.1943 – 16.06.1943)

- Operation Corkscrew (10.06.1943)

- Unternehmen Zitadelle (05.07.1943 – 16.07.1943)

- Operation Husky (10.07.1943 – 17.08.1943)

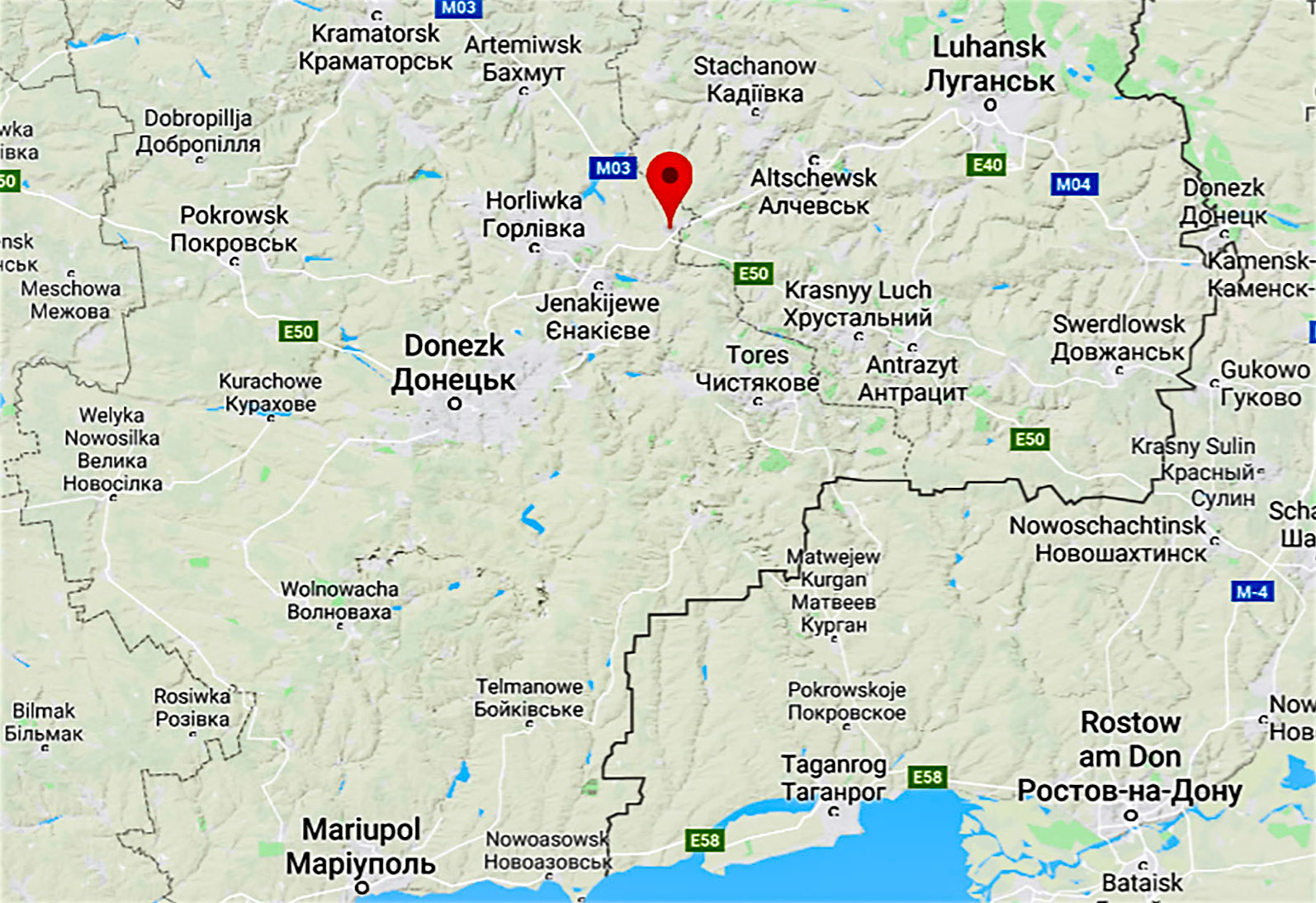

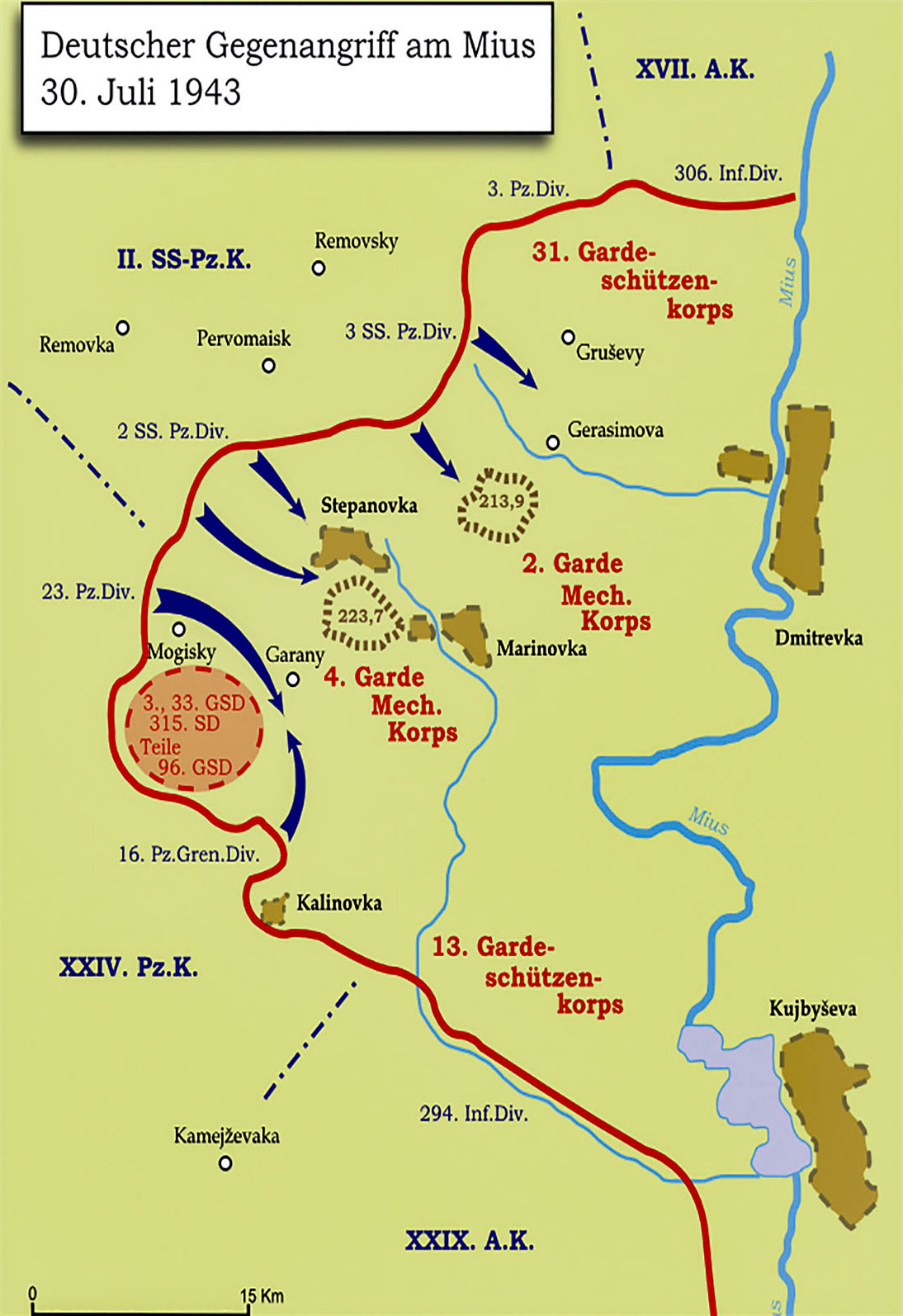

- Donez-Mius-Offensive (17.06.1943 – 02.08.1943)

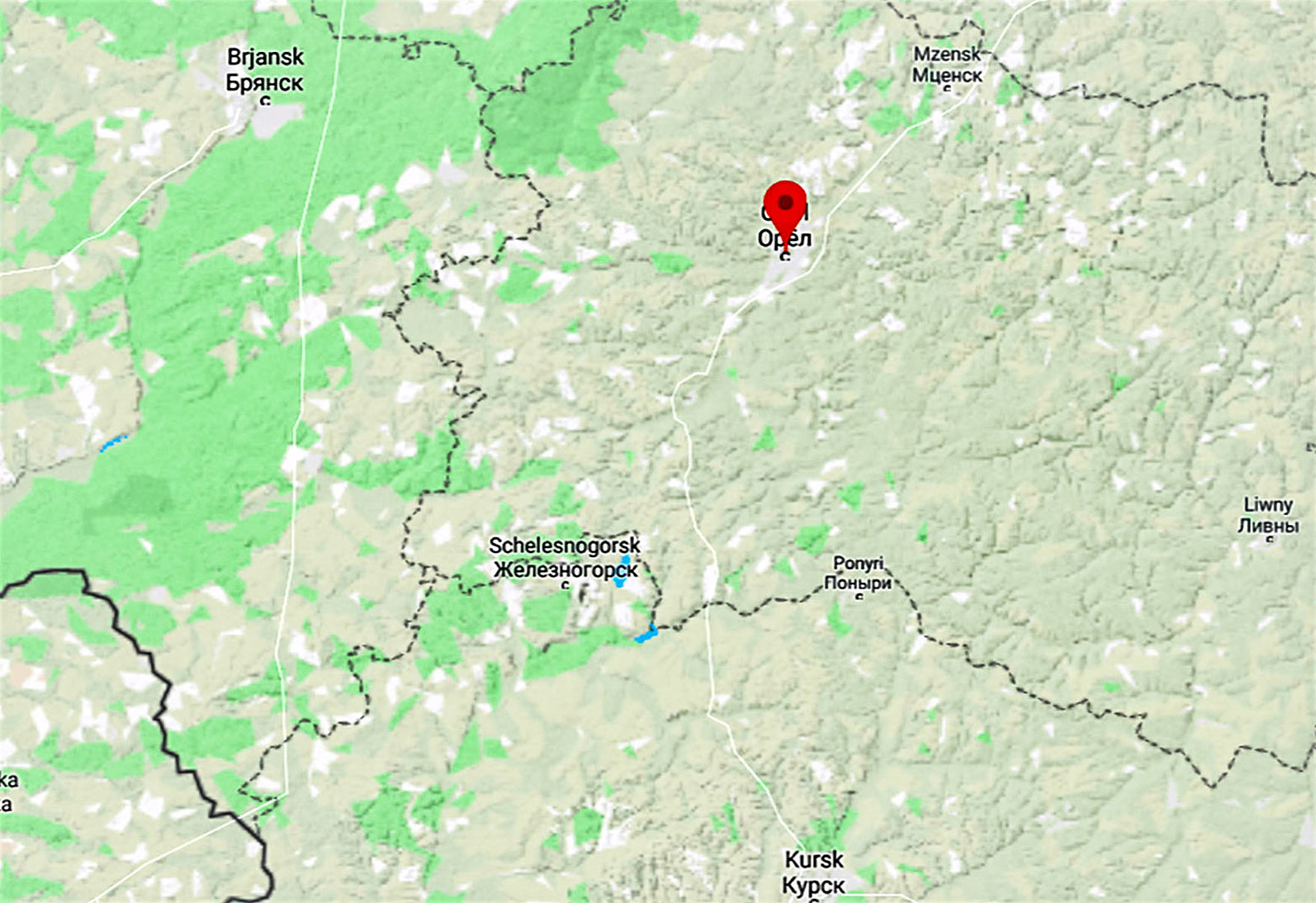

- Orjoler Operation (12.07.1943 – 18.08.1943)

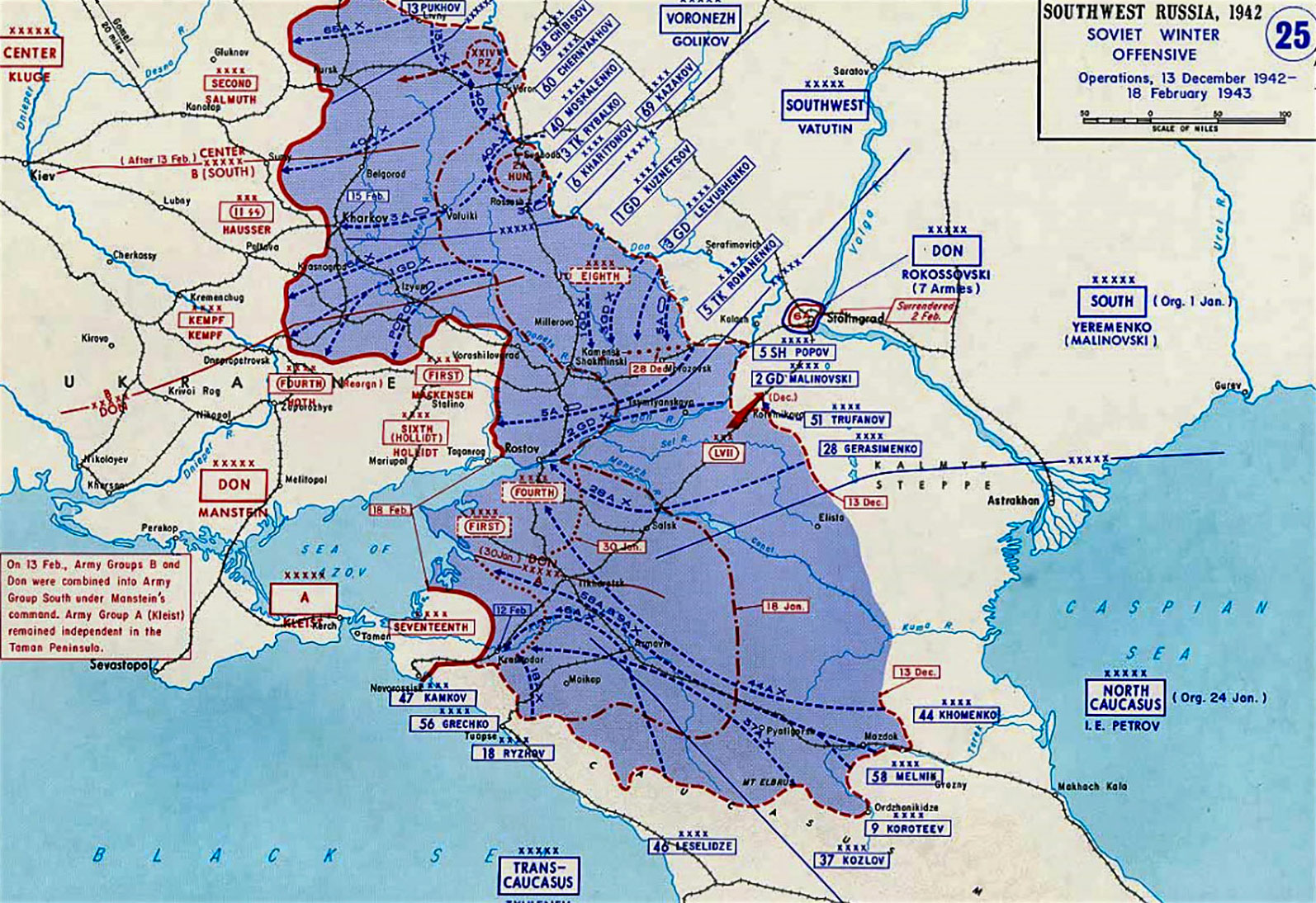

Nordkaukasische Operation (01.01.1943 – 04.02.1943)

Die Nordkaukasische Operation (auch Operation Don genannt; russisch Северо-Кавказская операция) war eine Offensive der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, die vom 1. Januar bis zum 4. Februar 1943 dauerte. Im Laufe dieser Operation wurden vier Unteroperationen durchgeführt.

Vorgeschichte

Das Unternehmen Wintergewitter zum Entsatz des Kessels von Stalingrad musste am 25. Dezember 1942 von der deutschen 4. Panzerarmee auf Grund eines sowjetischen Frontdurchbruches bei der nördlicher eingesetzten italienischen 8. Armee abgebrochen werden. Durch den Vormarsch der sowjetischen 5. Stossarmee und der 2. Gardearmee (General Malinowski) nach Rostow, drohte im Kaukasus der gesamten Heeresgruppe A die Abschneidung. Am 29. Dezember wurde eiligst der Rückzug für die deutsche 1. Panzerarmee aus dem Raum Mosdok – Naltschik – Prochladny angeordnet. Das OKW versuchte Kräfte für die Verteidigung des bedrohten Tschir-Abschnittes bzw. den Entsatz des Kessels in Stalingrad freizubekommen. Die in der Kalmückensteppe operierende sowjetische 28. Armee (General W. F. Gerassimenko) hatte der deutschen 16. Infanterie-Division (mot.) am 31. Dezember Elista entrissen, wurde am folgenden Tag der Südfront unterstellt und eröffnete mit der nördlicher vorgehenden 51. Armee (General Trufanow) den Vormarsch zum Manytsch.

Truppenstärke

Zwei sowjetische Fronten, die Südfront unter Andrei Jerjomenko (ab 2. Februar unter Rodion Malinowski) und die Transkaukasusfront unter Iwan Tjulenew, mit einer Gesamtstärke von 1.000.000 Soldaten, 11.341 Geschützen, 1.278 Panzern und 900 Flugzeugen, sollten den Südflügel der (Heeresgruppe Don (GFM von Manstein) und die gesamte Heeresgruppe A unter Ewald von Kleist) mit zusammen etwa 764.000 Soldaten, 5.290 Geschützen, 700 Panzern und 530 Flugzeugen (insgesamt 43 Divisionen) zwischen zwei Flüssen (Kuban und Manytsch) einschliessen und vernichten.

Verlauf

Am 1. Januar 1943 wurde der sowjetische Angriff durch die sowjetische 9. und 37. Armee (General P. Koslow) am Terek-Abschnitt eröffnet, am 4. Januar wurde Naltschik durch das 2. Schützenkorps (Generalmajor Fedor Sacharow) befreit. Am 3. Januar hatte die sowjetische 44. Armee unter General Chomenko die Verfolgung des bereits zurückgehenden deutschen XXXX. Panzerkorps in Richtung auf Stawropol aufgenommen. Für den Durchbruch der 44. Armee wurden im zweiten Treffen die Panzergruppe des Generalmajor G.P. Lobanow gebildet, sie umfasste 106 Panzer und 24 Selbstfahrlafetten, bestehend aus der 2., 15. und 63. Panzer-Brigade sowie dem 225. Panzerregiment.

Eine weitere Panzerabteilung, im Rahmen der 9. Armee eingesetzt war, wurde durch Oberstleutnant W. I. Filippow befehligt und umfasste 123 Panzer, sie wurde aus der 52., 140. und 207. Panzer-Brigade gebildet. Die Städte Malgobek und Mosdok wurden am 3. Januar durch die vorgezogene sowjetische 58. Armee (General Melinjow) besetzt. Am 7. Januar wurde das sowjetischen 4. und 5. Garde-Kavalleriekorps mit der Panzergruppe des Oberstleutnant Filippow vereinigt und zur mechanischen Kavalleriegruppe unter Generalleutnant Kiritschenko zusammengefasst. Vom 8. bis 10. Januar tobten heftige Kämpfe an den Flüssen Kuma und Solka, am 11. Januar befreite die 37. Armee Pjatigorsk. Das 11. Schützenkorps (Generalmajor Rubanjuk) der sowjetischen 9. Armee besetzte am 12. Januar Mineralnyje Wody.

Die Kräfte der sowjetischen Schwarzmeer Gruppe (18., 46., 56. und 56. Armee sowie 5. Luftarmee) begannen am 11. Januar im Raum nordöstlich von Tuapse gegenüber der zurückgehenden deutschen 17. Armee den Vormarsch durch den Waldkaukasus. Mitte Januar erreichte die sowjetische 51. Armee im Norden die Don-Schleife, die 28. Armee den Manytsch-Kanal und bedrohten damit die Rückzugswege nach Rostow. Währenddessen wurden im Süden die Städte Prochladny, Georgijewsk, Jessentuki und Kislowodsk befreit. Am 21. Januar nahm die sowjetische 44. Armee gemeinsam mit Partisanen Woroschilowsk (Stawropol) ein. Bis zum 24. Januar wurden die deutschen Truppen auf die Linie Siwerskyj Donez – Salsk – Belaja Glina – Armawir – Labinskaja zurückgeworfen.

Am 28. Januar nahmen Truppen der sowjetischen 9. Armee Kropotkin ein, die 58. Armee besetzte am 30. Januar Tichorezk und erreichte die südlichen Zugänge zu Rostow und zum Asowschen Meer. Währenddessen erreichte die im Nordkaukasus vorgehende Südfront die östlichen Zugänge zu Schachty, Nowotscherkassk und Rostow. Die 46. Armee der Schwarzmeergruppe befreite am 29. Januar Maikop und erreichte bis 4. Februar den Fluss Kuban.

Die Masse der deutschen 1. Panzerarmee (III. und XXXX. Panzerkorps) hatte rechtzeitig den Rückzug über Rostow erreicht, das bisher unterstellte LII. Armeekorps verblieb weiterhin im Kaukasus. Die 17. Armee hatte sich auf Befehl Hitlers mit dem V., XXXXIV. und dem XXXXIX. Korps auf der Taman-Halbinsel zu halten, um nach Wiedererlangung der strategischen Wende erneut den Vormarsch zu den Erdölfeldern von Grosny antreten zu können. Der Oberbefehlshaber Generaloberst Ruoff organisierte dafür eine starke Auffangstellung am Unterlauf des Flusses Kuban, wo neue Angriffe der sowjetischen Nordkaukasusfront abgeschlagen werden konnten.

Folgen

Die Rote Armee rückte auf der 840 km breiten Front 300–600 km vor und befreite Tschetscheno-Inguschetien, Nordossetien-Alanien, Kabardino-Balkarien, die Region Stawropol, Teile der Oblast Rostow und der Region Krasnodar. Dabei verlor sie ungefähr 155.000 Soldaten (davon 70.000 Tote).

Obwohl es der Wehrmacht gelang, der Einkesselung und Zerschlagung zu entgehen, hatte diese Operation grosse militärpolitische Bedeutung. Der sowjetischen 56. Armee unter General Gretschko gelang am 12. Februar noch die Befreiung von Krasnodar. Die deutsche 17. Armee konnte dann die neuen Stellungen während der Kämpfe im Kubanbrückenkopf behaupten und wurde im Oktober 1943 beim „Unternehmen Brunhild“ über die Halbinsel Kertsch auf die Krim zurückgezogen. Die deutschen Pläne zur Eroberung des Kaukasus mussten endgültig aufgegeben werden.

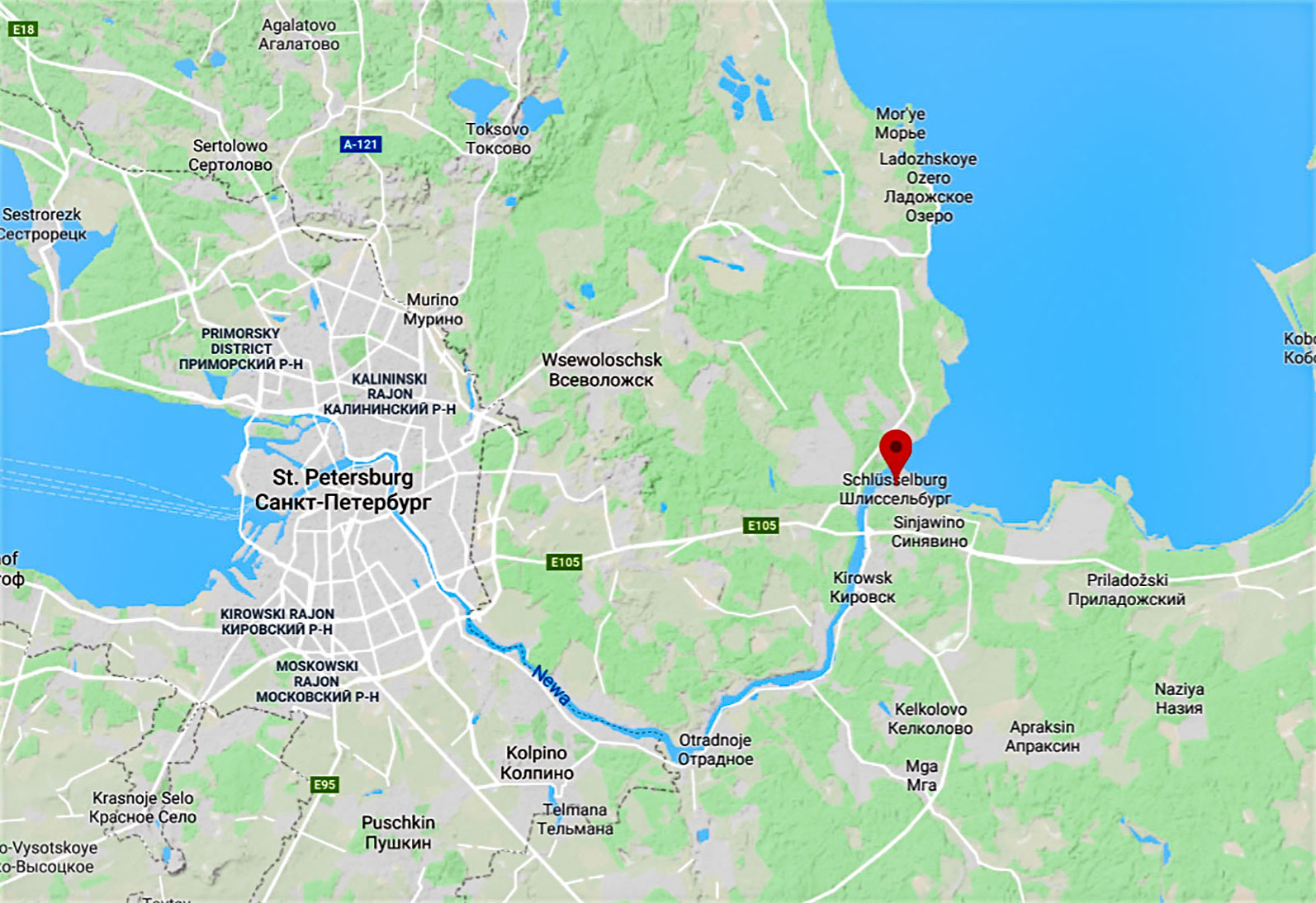

Zweite Ladoga-Schlacht (12.01.1943 – 30.01.1943)

Die Zweite Ladoga-Schlacht (auch Operation Iskra, russisch Операция „Искра“ – deutsch „Funke“) war ein von Marschall Schukow geplantes militärisches Unternehmen der Leningrader (heute St. Petersburg) und der Wolchow-Front der Roten Armee vom 12. bis zum 30. Januar 1943 mit dem Ziel, die Blockade Leningrads aufzuheben.

Vorgeschichte

Nach dem Ende des deutschen Vormarsches Ende 1941 war es den sowjetischen Truppen in der Schlacht am Wolchow Anfang 1942 und in der Ersten Ladoga-Schlacht (August – Oktober 1942) nicht gelungen, die Leningrader Blockade zu beenden.

Den sowjetischen Fronten unter der Führung der Generäle Leonid Goworow und Kirill Merezkow standen 21 Divisionen mit 302.800 Mann für das Unternehmen zur Verfügung. In schweren Kämpfen gegen die deutsche 18. Armee gelang es, den Belagerungsring zu durchbrechen und einen schmalen Korridor am Südufer des Ladogasees zu öffnen.

Am 12. Januar wurde der Angriff durch die 67. Armee unter General M. P. Duchanow aus dem Westen und Truppen der 2. Stossarmee unter General W.S. Romanowski aus dem Osten eröffnet. Am ersten Tag konnte am linken Ufer der Newa bei Marjino im Abschnitt der deutschen 170. Infanterie-Division ein kleiner Brückenkopf erkämpft werden. Im Osten südlich des Dorfes Lipa und beidseitig von Gaitolowo gelangen der sowjetischen 128. und 256. Schützendivision am ersten Angriffstag grössere Fronteinbrüche bei der deutschen 1. und 227. Infanterie-Division. Der Oberbefehlshaber der 18. Armee, General Lindemann verstärkte das angegriffene XXVI. Armeekorps (General von Leyser) sofort mit der 96. Infanterie-Division, welche aus dem Abschnitt des südlicher stehenden XXVIII. Armeekorps abgezogen worden war.

Bis zum 18. Januar wurde die Stadt Schlüsselburg von der Roten Armee zurückerobert. Am gleichen Tag trafen Einheiten der 18. (vom Osten) und der 136. Schützendivision (vom Westen) um 9:30 Uhr beim Arbeitslager Nr. 1 (auf der nebenstehenden Karte WS No1) aufeinander und durchbrachen damit die Leningrader Blockade. Auch das Arbeitslager Nr. 5 wurde besetzt. Die im Norden abgeschnittene deutsche 61. Infanterie-Division liess ihre schwere Ausrüstung zurück und brach unter Generalleutnant Hühner nach Sinjawino durch. Bis zum 21. Januar versuchte die Rote Armee im Süden weiter in Richtung Sinjawino vorzustossen, konnte aber nur das Arbeitslager Nr. 6 unmittelbar westlich der Siedlung erobern. Danach gab es keine Frontverschiebungen mehr, die Operation endete am 30. Januar.

Folgen

An der Südküste des Ladoga-See war durch die Sowjets ein 8 bis 11 Kilometer breiter Korridor freigekämpft, über den die direkte Landverbindung zu Leningrad wiederhergestellt werden konnte. Bereits am 22. Januar begann die sowjetische Seite mit der Wiederherstellung der Bahnlinie nach Leningrad.

Leningrad konnte ab dem 6. Februar wieder mit der Eisenbahn versorgt werden, das verbesserte die Versorgungslage in der Stadt enorm. Der schmale Korridor lag jedoch weiterhin in der Reichweite deutscher Artillerie, die auf den Sinjawino-Höhen ausgezeichnete Schusspositionen bezogen hatte. Im Rahmen der Operation Polarstern (10. Februar – 1. April 1943) und in der Dritten Ladoga-Schlacht (22. Juli – 25. September 1943) versuchte die Rote Armee erfolglos, die Blockade endgültig zu sprengen. Dies gelang erst in der Leningrad-Nowgoroder Operation von Januar bis März 1944.

Die sowjetischen Verluste während der Operation werden mit 115.082 Mann (davon 33.940 Gefallene und Vermisste) angegeben. Einige im Verlauf der Operation erbeutete Panzer des Typs Tiger dienten dem sowjetischen Verteidigungsministerium zur Entwicklung einer wirksameren Abwehrtaktik gegen deutsche Panzer.

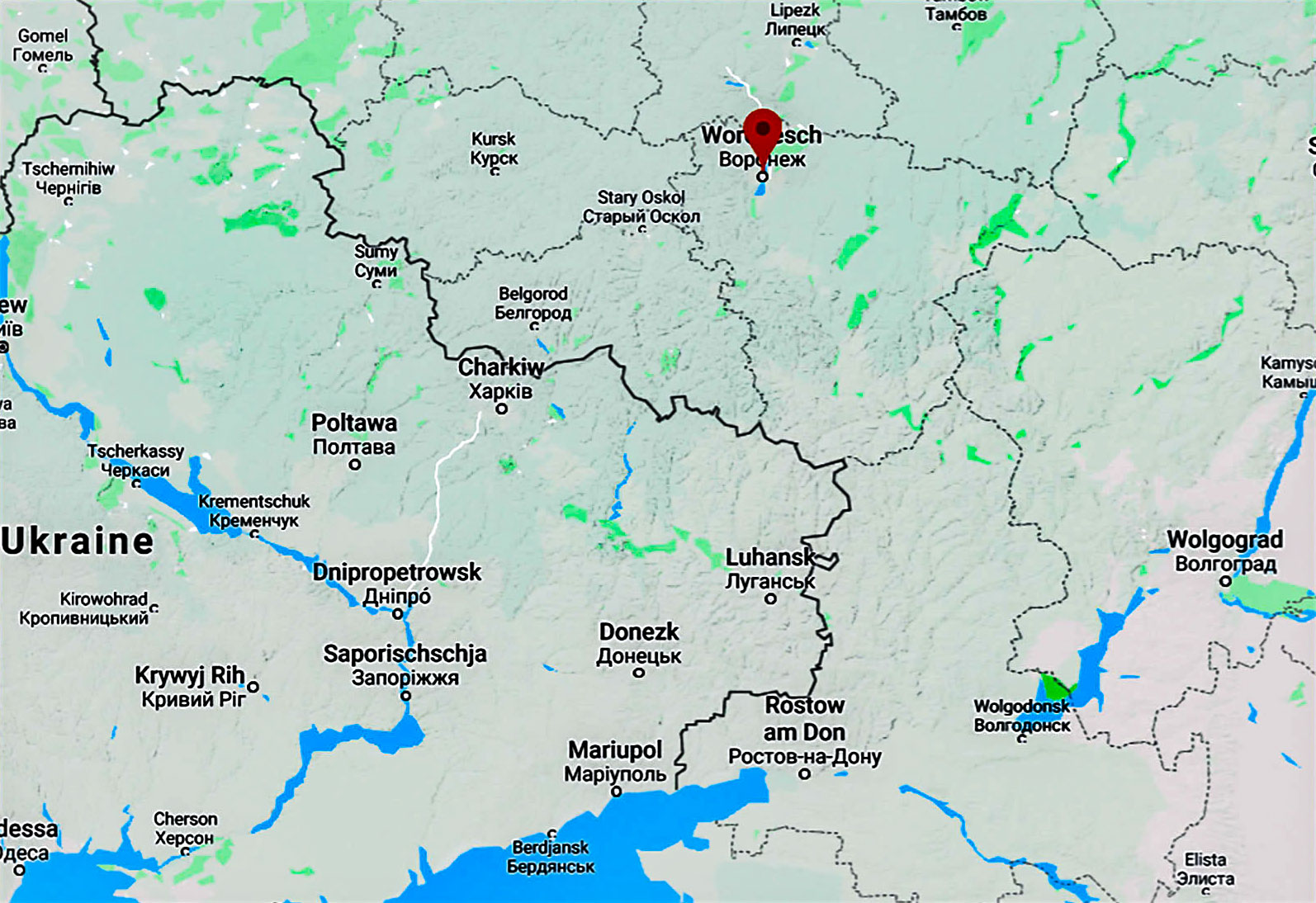

Woronesch-Charkiwer Operation (13.01.1943 – 03.03.1943)

Die Woronesch-Charkower Operation (russisch Воронежско-Харьковская операция) war eine Angriffsoperation der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg gegen die seit dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges (Juni 1941) im Land stehenden deutschen Truppen. Im Laufe der sowjetischen Offensive, die vom 13. Januar bis zum 3. März 1943 dauerte, wurden drei Unteroperationen durchgeführt, welche die Wiedereinnahme von Woronesch und Kursk und eine kurzfristige Befreiung von Charkow brachte.

Vorgeschichte

Im Winter 1942/43 startete die Rote Armee am südlichen Teil der Ostfront im Zuge der Kesselschlacht um Stalingrad, im Nordkaukasus und am Don–Abschnitt stärkere Offensiven. Die Front der deutschen Heeresgruppe Don unter Generalfeldmarschall von Manstein wurde im Januar 1943 mehrfach von Truppen der sowjetischen Südfront durchbrochen, gleichzeitig wurde die deutsche 6. Armee in Stalingrad von Truppen Rokossowskis immer enger umschlossen. Ende Dezember besiegten die Truppen der Südwestfront im Rahmen der Operation am mittleren Don die italienische 8. Armee und erreichten die Linie Nowaja Kalitwa – Markowka – Woloschino – Tschernikowskij.

Die Stawka plante im Zuge dieser Erfolge eine grosse strategische Operation, welche als Ziel die Abschneidung aller deutschen Kräfte im Kaukasus beinhaltete, dafür sollte die 3. Panzerarmee in Richtung auf Pawlograd und die 5. Panzerarmee der Südfront auf Rostow am Don zum Meer durchbrechen. Gleichzeitig wurde die Woronesch-Front (Generalleutnant Golikow) im Zusammenwirken mit dem linken Flügel der Brjansker Front mit einer starken Offensive in Richtung auf Woronesch und Kursk beauftragt, welche sich die Wiedereinnahme von Charkow als Ziel setzte.

Verlauf

Auf dem 260 km breiten Abschnitt der Woronesch-Front wurden von General Golikow drei Hauptstossgruppen geschaffen – Am nördlichen Frontabschnitt wurde die 13. Armee der Brjansker Front am Angriff beteiligt. Am mittleren Don zwischen Woronesch und Pawlowsk wurde die 38., 60. und 40. Armee (Generalleutnant K. S. Moskalenko) angesetzt. In der Mitte hatte die 3. Panzer-armee (ab 19. Januar unter Generalleutnant Rybalko) unterstützt vom 18 separaten Schützenkorps (Generalmajor P. Sykow), von Teilen der 40. Armee und dem 7. Kavalleriekorps (General Sokolow) den Durchbruch zum Fluss Oskol zu erreichen und für eine Umfassungsoperation über Rossoch nach Norden einzudrehen. Im Süden begleitete die 6. Armee (Generalleutnant F. M. Charitonow) der Südwestfront den Angriff in Richtung auf Kantemirowka.

Beteiligte Truppenteile

Die von der Offensive betroffene deutsche Heeresgruppe B unter Generalfeldmarschall von Weichs umfasste Anfang Januar 1943 ohne die Armeeabteilung Fretter-Pico etwa 30 Divisionen:

- Ungarische 2. Armee – Generaloberst Gusztáv Jány

- Italienische 8. Armee – Armeegeneral Italo Gariboldi

- Reste ital. XXXV. Korps (Divisionen: Pasubio, Torino, Cosseria)

- Deutsche 19. Panzer- und 298. Infanterie-Division

- Panzerkorps (27. Panzer-Division und 385., 387. Infanterie- und 213. Sicherungs-Division)

- Alpinikorps (Mit den Divisionen: Cuneense, Vicenca und Tridentina)

Operation Ostrogoschsk-Rossosch (13. bis 27. Januar)

Am 13. Januar 1943 ging die 40. Armee aus den Don-Brückenköpfen bei Storoschewoje zum Angriff über. Die ungarischen Truppen konnten die Front noch 24 Stunden halten, ehe sie zurückweichen mussten. Am 14. Januar traten die sowjetischen Truppen auch aus dem Brückenkopf Schtschutschje zum Angriff aufs ungarische VII. Armeekorps an. Am Abend des 14. Januar drangen die sowjetischen Panzer 12–23 km weiter vorwärts, bei Shilin wurde das Hauptquartier des deutschen XXIV. Panzerkorps überrannt. Am Morgen des 15. Januar wurde die Offensive auch gegen Norden und Nordwesten erweitert und auch das am linken Flügel stehende ungarische III. Armeekorps angegriffen.

Am gleichen Tag wurde das selbständige 18. Schützenkorps in die Offensive eingeführt, unterstützt durch Artilleriefeuer und Luftangriffe brach der deutsche Widerstand im Raum Korotojak am Abend des 15. Januar in einer nächtlichen Schlacht bei – 25 Grad zusammen. Vom Süden her, aus dem Raum Kantemirowka trat die 3. Panzerarmee unter Pawel Rybalko zur Umfassung an. Das 12. Panzerkorps (Generalmajor Mitrofanow) drängte am Morgen des 16. Januar mit der Vorhut der 106. Panzerbrigade in Rossosch ein. Nach dem Durchbruch bei Nowaja Kalitwa, befreiten Rybalkos Truppen im Rücken der überrollten feindlichen Einheiten im Zusammenwirken mit Teilen der 40. Armee am 19. Januar Alexejewka. Das 7. Kavalleriekorps besetzte am 19. Januar Waluiki und beschlagnahmte grosse Lager mit Kriegsmaterial. Für die erfolgreichen Kämpfe vom 15. bis 19. Januar wurde das 7. Kavalleriekorps (Generalmajor General S. Sokolow) in 6. Garde-Kavallerie-Korps umbenannt. Der Rückzugsbefehl für die ungarische 2. Armee kam am 17. Januar zu spät, grosse Truppenteile wurden eingekesselt, darunter 70.000 Ungarn und Italiener sowie etwa 10.000 Deutsche. Die eingekesselten Truppenteile versuchten nach Westen zum Oskol auszubrechen. Am 22. Januar wurde die ungarische 2. Armee aufgelöst, die restlichen Truppen wurden dem deutschen Generalkommando z. b. V. Cramer unterstellt. Nur das ungarische III. Armeekorps unter FML Stomm hielt am Nordflügel bis zum 26. Januar seine Stellungen am Don und sicherte damit die Südflanke des deutschen VII. Armeekorps unter General Siebert. Bei strengem Frost folgten verlustreiche Durchbruchskämpfe bei Postojalij, Warwarowka und Scheljakino, bei Waluiki musste dann die Masse des Alpinikorps kapitulieren. Die ungarische 2. Armee und das Alpinikorps der italienische 8. Armee wurden in der Operation Ostrogoschsk-Rossosch fast vollständig vernichtet.

Woronesch-Kastornoje-Operation (24. Januar bis 17. Februar)

Die sowjetische 40. Armee nahm die neue Stossrichtung nach Nordwest auf Stary Oskol ein, die 60. Armee unter General Tschernjachowski wurde frontal gegen Woronesch angesetzt, das am 25. Januar befreit wurde. Vom Norden her, aus dem Raum Liwny drang die sowjetische 13. Armee (General Puchow) nach Westen vor und drängte das deutsche LV. Armeekorps über den Tim-Abschnitt zurück, während gleichzeitig die 38. Armee (General Tschibisow) südwärts stossend, die Front des deutschen XIII. Armeekorps durchbrach.

Am 24. Januar erfolgte die Vereinigung mit dem vom Süden kommenden 4. Panzerkorps (General Krawtschenko) der 40. Armee. Der gesamte Südflügel der deutschen 2. Armee wurde im Raum Kastornoje abgeschnitten. Die Einschliessung der im Raum südwestlich Kastornoje eingeschlossenen Truppen wurde durch die Masse der sowjetischen 38. Armee durchgeführt. Die Sowjets hatten dafür etwa 27.500 Soldaten eingesetzt, im Kessel befanden sich Anfang Februar etwa 35.000 Soldaten, welche den folgenden Ausbruch in drei Gruppen über Bykowa und Swatowo nach Südwesten auf Stary Oskol führten. Die deutsche 2. Armee verlor in der Woronesch-Kastornoje-Operation bis 15. Februar 6.476 Tote, 14.129 Verwundete, 4.568 Mann durch Erfrierung und 13.225 Vermisste dazu den Grossteil des Kriegsmaterials.

Die sowjetische 60. Armee überwand infolge den Tim-Abschnitt und besetzte am 4. Februar die Kleinstadt Tim. Die sowjetische 13. Armee riss durch ihren Durchbruch südlich von Maloarchangelsk eine 50 km breite Frontlücke auf und schnitt die Bahnlinie zwischen Kursk und Orel ab. Die deutsche 45. Infanterie-Division wurde nördlich des Flusses Sosna zurückgedrängt, das nach Norden abgedrängt LV. Armeekorps wurde am 4. Februar der 2. Panzerarmee der Heeresgruppe Mitte unterstellt. Gleichzeitig musste die zum Schutz von Kursk eingesetzte 4. Panzerdivision Schtschigry aufgeben und zum Sejm-Abschnitt zurückgehen. Einheiten der sowjetischen 60. Armee befreite am 8. Februar die wichtige Bezirksstadt Kursk.

Charkower Angriffsoperation (2. bis 15. Februar)

Am 2. Februar leitete die Woronescher Front gegenüber der neu etablierten deutschen Armeeabteilung Lanz den weiteren Angriff auf Charkow ein. Die sowjetische 40. Armee (Generalleutnant Moskalenko), die neu aufgestellte 69. Armee (Generalleutnant Kasakow) und die 3. Panzerarmee (Generalleutnant Rybalko) griffen in Richtung Charkow an. Dabei sollte die 40. Armee die Stadt nördlich umgehen und die 69. Armee Charkow über Woltschansk direkt angreifen, während die 3. Panzerarmee die Stadt südlich umgehen sollte. Am Südflügel sicherte bei Kupjansk die deutsche 298. Infanterie-Division, weiter rechts bis nach Isjum am Fluss Donez die 320. Infanterie-Division (General Postel) gegenüber dem Vorgehen des 15. Schützenkorps (Generalmajor Athanasi S. Grjaznow) der sowjetischen 6. Armee. Am 5. Februar fiel Isjum in die Hände der sowjetischen 6. Armee, die am nördlichen Donezufer abgeschnittene 320. Infanterie-Division erkämpfte den Ausbruch in Richtung auf Balakleja und erreichte am 12. Februar nach dem Donez-Übergang bei Smijow den Anschluss an die zurückgegangene deutsche Front.

Am 3. Februar ging am Mittelsabschnitt Kupjansk verloren, das sowjetische 3., 12. und 15. Panzerkorps der 3. Panzerarmee riss die deutsche Verteidigung auf 35 Kilometer Breite zwischen Woltschansk und Isjum auf und überschritt den Donez-Abschnitt. Am 4. Februar erreichte die 3. Panzerarmee bei Tschugajew den Donez, konnte jedoch gegen die am gegenüberliegenden Flussufer liegende SS-Panzergrenadier-Division „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ nicht über den gefrorenen Fluss vordringen. Ein Entlastungsangriff nördlich gegen Belj Kolodez scheiterte vor Prikolodnoje, als das 15. Panzerkorps auf Verteidigungsstellungen der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ stiess. Die Division Grossdeutschland gab am 6. Februar im Kampf mit dem selbstständigen 18. Schützenkorps Woltschansk auf, die 40. Armee besetzte am 7. Februar Korotscha. Am 9. Februar befreite die 40. und 69. Armee im Kampf mit dem deutschen Korps Cramer (Division Grossdeutschland, 26., Teile 88. und 168. Infanterie-Division) Belgorod und formte einen Brückenkopf über den Donez. Südlich davon hatte das 6. Gardekavalleriekorps über Andejewka den Feind umgangen und stiess auf Merefa vor. Am 14. Februar gelang es dem 12. und 15. Panzerkorps sowie der 160. Schützen- und der 48. Garde-Schützendivision der 3. Panzerarmee, in die östlichen Vororte der Stadt einzudringen. Das II. SS-Korps unter General Hausser und die 6. Panzer-Division des Korps Raus mussten Charkow am 15. Februar vor dem überlegenen sowjetischen Druck aufgeben. Von Norden und Nordwesten drang das 5. Garde-Panzerkorps (Generalmajor Krawtschenko), die 340., 25. Garde-, 183., 309., und 100. Schützendivision der Generale S. S. Martirosjan, P. M. Schafarenko, A. S. Kostitsyn, M. I. Menschikow und F. I. Perchorowitsch in die Stadt ein.

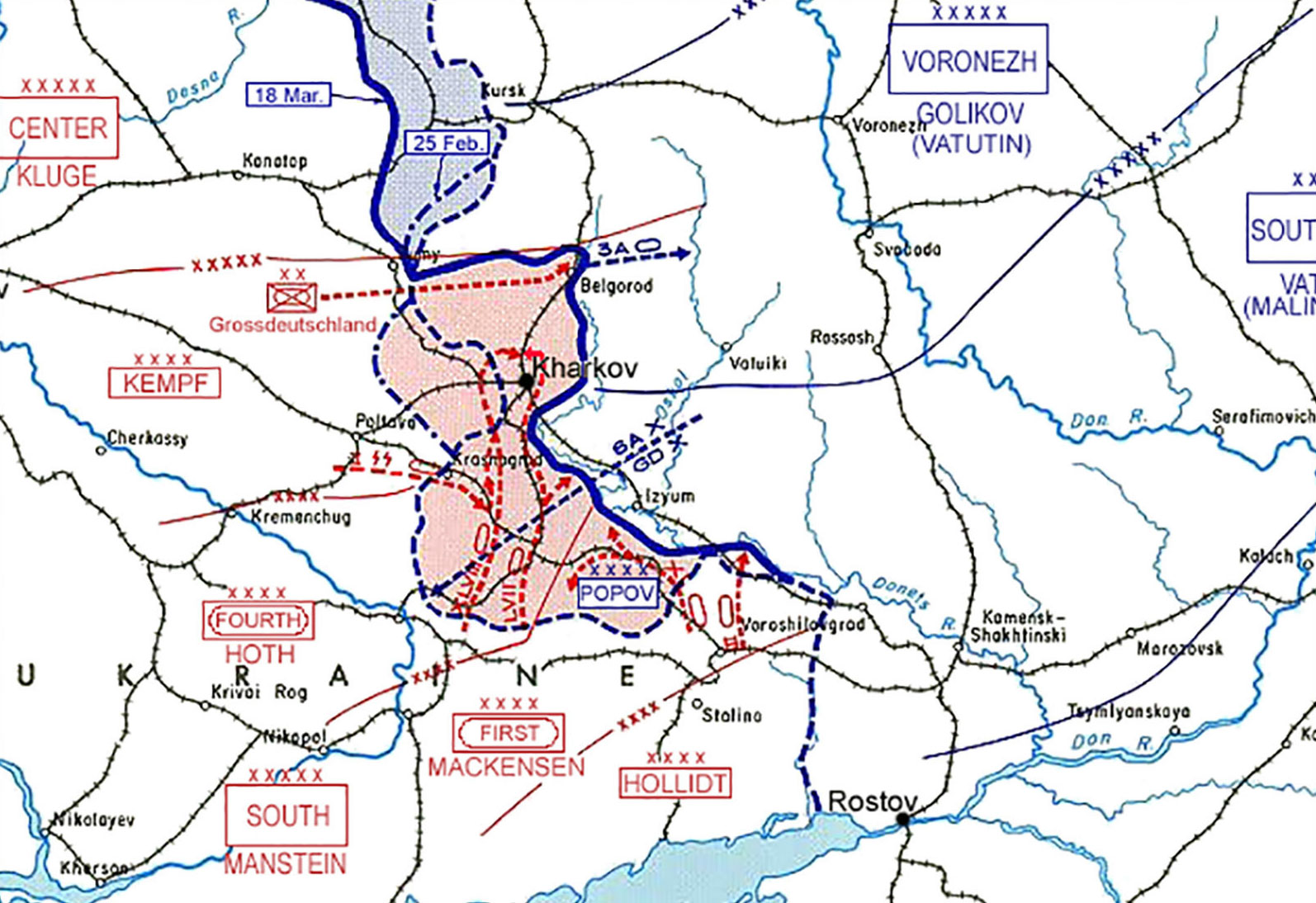

Folgen

Die sowjetische Woronescher Front und die Südwestfront stiessen 360–520 km vor und fügten der deutschen Heeresgruppe B in mehreren Kesselschlachten schwere Niederlagen zu. Durch die am 25. Februar eingeleitete Gegenoffensive der deutschen 4. Panzerarmee zwischen Pawlograd und Krasnograd und der deutschen 1. Panzerarmee im Raum Slawjansk gegen die Flanken der durchgebrochenen Panzergruppe Popow (4. Garde- und 3., 10. und 18. Panzerkorps) konnte eine gefährliche Frontlücke geschlossen werden. Der Siegeslauf der nördlicher vorgehenden Woronesch-Front kam dadurch bis Anfang März zum Stehen.

Die Achsenmächte verloren 160.000 Mann (77.000 Tote, 49.000 davon deutsch). Die Verluste der Roten Armee beliefen sich auf 154.000 Mann (55.000 Tote). In der folgenden Schlacht um Charkow konnte Charkow (16. März) und Belgorod (18. März) von deutschen Truppen zurückerobert werden.

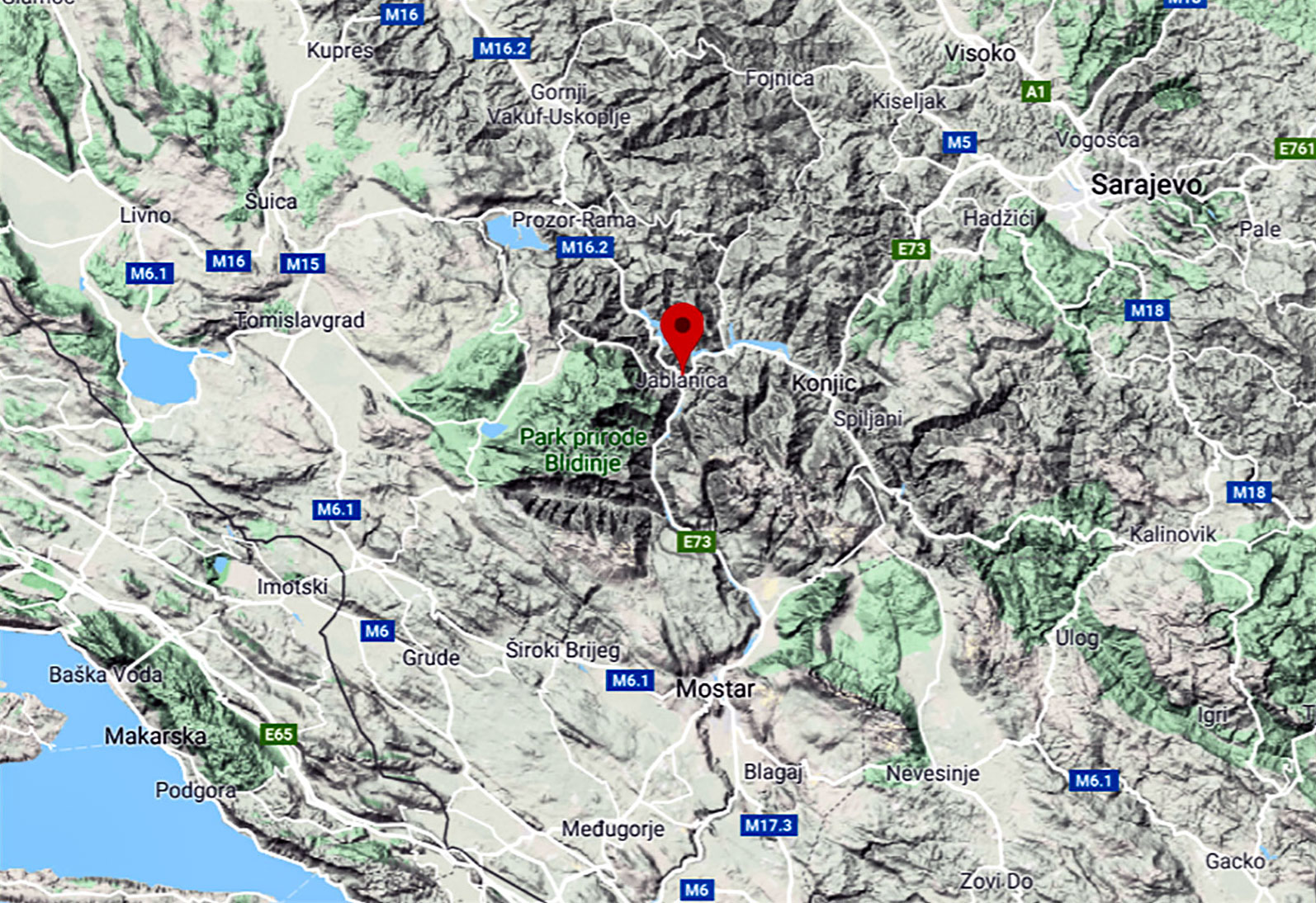

Schlacht an der Neretva (20.01.1943 – 15.03.1943)

Die Schlacht an der Neretva (serbokroatisch Bitka na Neretvi / Битка на Неретви) war ein unter dem Decknamen Operation Weiss getarnter strategischer Plan des Deutschen Reichs im Zweiten Weltkrieg für einen gemeinsamen Angriff der Achsenmächte auf die jugoslawischen Partisanen. Zu Beginn des Jahres 1943 befürchteten die Achsenmächte eine Invasion der Alliierten auf dem Balkan.

Deshalb sollten die jugoslawischen Partisanen möglichst vollständig vernichtet werden, insbesondere auch das Oberkommando der Partisanenbewegung, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens. Es war damit auch geplant, das Hauptlazarett der Partisanen zu zerstören. Der Beginn der Offensive war für den 20. Januar 1943 angesetzt und konzentrierte sich auf das Gebiet Bosnien-Herzegowinas. Die Militäraktion endete im April 1943. Sie wurde nach dem nahegelegenen Fluss Neretva benannt. Die Operation ist in Quellen der ehemaligen Republik Jugoslawien auch bekannt als Vierte Anti-Partisanen-Offensive, ebenfalls als Vierte-Feind-Offensive (Četvrta neprijateljska ofenziva/ofanziva) oder Schlacht für die Verwundeten (Bitka za ranjenike).

Operation

Die Achsenmächte boten neun Divisionen auf, sechs deutsche und drei italienische. Diese wurden unterstützt von zwei kroatischen Divisionen und einer Anzahl von Tschetnik- und Ustascha-Verbänden. Etwa 150.000 Soldaten auf Seiten der Achse standen einer wesentlich kleineren Streitmacht der Partisanen gegenüber.

Die Militäroperation wurde in drei Phasen durchgeführt:

- Weiss I begann am 20. Januar 1943 mit dem Angriff auf die von den Partisanen gehaltenen Gebiete westlich von Bosnien und zentralen Teilen von Kroatien.

- Weiss II schloss sich am 25. Februar an. Es gab Gefechte im Westen und Südwesten von Bosnien und die Partisanen wichen so weit nach Südosten aus, bis sie das Ufer der Neretva im Rücken hatten.

- Weiss III begann im März 1943 und konzentrierte sich auf die Gebiete der nördlichen Herzegowina, aber es gelang den bedrängten Partisanen, sich aus ihrer Einkesselung zu befreien und ins nördliche Montenegro durchzubrechen, so dass die dritte Phase der Militäroperation aus Sicht der Achsenmächte nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Im Verlauf der Schlacht wurden die Partisanen dicht ans westliche Ufer der Neretva gedrängt. Dabei standen sie deutschen Streitkräften gegenüber, die von Panzerbrigaden unterstützt wurden. Das den Partisanen gegenüberliegende östlichen Ufer der Neretva wurde lediglich von Formationen der Tschetniks überwacht, die in Abstimmung mit den Deutschen handelten. Die durch das tiefliegende Flussbett der Neretva getrennten Ufer waren nur durch die Brücke der Narentabahn verbunden. Wäre es den Partisanen rechtzeitig gelungen, den Fluss mit Hilfe der Brücke zu überqueren und ans östliche Ufer zu gelangen, dann wären sie in relativer Sicherheit gewesen. Allerdings fehlte ihnen angesichts der militärischen Überlegenheit der Achsenstreitkräfte die Zeit, alle Leute über die Brücke zu bringen. Um der drohenden Vernichtung zu entgehen, plante der Partisanenführer Marschall Tito nun ein ausgeklügeltes Täuschungsmanöver. Er befahl seinen Pionieren, die Brücke über die Neretva, also die einzige offensichtliche Fluchtmöglichkeit, zu sprengen. Als die Luftaufklärung die Fotos von der zerstörten Brücke General Löhr vorlegte, zog dieser den Schluss, dass die Partisanen ausgehend von ihrer aktuellen Position einen Vorstoss nach Norden planten (entlang des westlichen Ufers der Neretva). Die Sprengung der Brücke wurde auf deutscher Seite als moralisches Druckmittel von Tito interpretiert, um seine Kämpfer anzuspornen und möglicher Desertion vorzubeugen. Aus diesem Grund wurde eine Umgruppierung der Truppen der Achsenmächte vorgenommen, so dass Titos Einheiten im erwarteten Kampfgebiet vernichtet werden konnten, sobald sie angriffen. Stattdessen verschafften diese Massnahmen den Pionieren der Partisanen kostbare Zeit, um die Brücke behelfsmässig zu reparieren. Es gelang den Partisanen, die Truppen der Tschetniks am gegenüberliegenden Ufer der Neretva einzukreisen und auszuschalten. Zwar durchschauten die Deutschen schliesslich Titos Finte, waren dann aber nicht mehr in der Lage, rechtzeitig einen ernsthaften Angriff vorzubereiten, da sie die Umgruppierungsbefehle nicht rasch genug zurückdrehen konnten. Die Nachhut der Partisanen kämpfte gegen den wieder zunehmenden Druck durch deutsche Truppen. Letztlich retteten die Partisanen den Grossteil ihrer Leute ans östliche Ufer der Neretva. Der Übergang vollzog sich jedoch unter heftigem Bombardement der Luftwaffe. Lediglich die gebirgige Landschaft verhinderte die hinreichende Zerstörung der provisorischen Brücke. Nachdem den Partisanen die Flucht gelungen war, wurde die schwache Brücke wieder unbrauchbar gemacht, um die weitere Verfolgung zu unterbinden. Die Absetzbewegung wurde von Tito propagandistisch aufgewertet, da es ihm doch gelungen war, sein gegebenes Versprechen einzulösen, auch die Verwundeten aus dem Hauptlazarett der Partisanen zu evakuieren, denen im Falle einer Gefangennahme durch die Achsenmächte die Hinrichtung gedroht hätte. Später kam es zu den befürchteten Exekutionen tatsächlich infolge der Schlacht an der Sutjeska.

Folgen

Ende März hatten die Streitkräfte der Achse etwa 8.000 Partisanen getötet und dazu noch 2.000 Gefangene gemacht. Abgesehen von diesen schweren Verlusten für die Jugoslawische Volksbefreiungsarmee und einem taktischen Sieg der Achsenmächte konnten die Partisanen ihr Oberkommando und ihr Lazarettwesen sichern und waren in der Lage, ihre militärischen Operationen fortzusetzen. Tatsächlich mussten die Partisanen, nachdem sie die östlichen Gebiete von Bosnien und Herzegowina erreicht hatten, sich nur noch den Tschetniks stellen. Die Tito-Partisanen konnten die Tschetniks im Gebiet westlich der Drina fast vollständig ausser Gefecht setzten. Die nächste grosse Militäroperation in Jugoslawien war die Operation Schwarz, die als Schlacht an der Sutjeska bekannt wurde.

Die Vertreibung Titos aus seinem Gebiet in Nordwest-Bosnien erwies sich langfristig ungünstig für die deutsche Wehrmacht und ihre Verbündeten, denn nun konnten die Partisanen sich in den unwegsameren Bergen Montenegros festsetzen. Der Übergang an der Neretva erregte internationales Aufsehen, dessen Bedeutung darin lag, dass nun der britische Premierminister Winston Churchill begann, die Partisanen Titos zu unterstützen.

Schlacht am Kasserinpass (19.02.1943 – 22.02.1943)

Die Schlacht am Kasserinpass war eine Schlacht zwischen deutsch-italienischen und alliierten Truppen im Rahmen des Tunesien-Feldzugs und das erste grössere Aufeinandertreffen deutscher und amerikanischer Verbände während des Zweiten Weltkriegs. Trotz hoher alliierter Verluste wurde der auf das US-amerikanische Nachschublager im ostalgerischen Tebessa zielende Vorstoss der Achsenmächte abgewiesen.

Vorgeschichte

Nach der Niederlage der Panzerarmee Afrika unter Erwin Rommel in der zweiten Schlacht von El Alamein und den britisch-US-amerikanischen Landungen in Marokko und Algerien (Operation Torch) im November 1942 befanden sich die italienischen und deutschen Truppen in einem Zweifrontenkrieg. Nach dem Fall von Tripolis (Ende Januar 1943) besetzte die sich zurückziehende Armee Rommels die Mareth-Linie in Südtunesien, um sie gegen Montgomerys Angriffe zu verteidigen. Um den alliierten Vormarsch der britischen 1. Armee im Westen zu stoppen, war zuvor in Tunesien die 5. Panzerarmee unter Hans-Jürgen von Arnim aufgestellt worden.

Dem II. US-Korps der britischen 1. Armee war es Anfang 1943 gelungen, die Ausläufer des Tellatlas in Westtunesien zu besetzen, von wo aus es die Nachschublinien Rommels bedrohte. Am 30. Januar begannen Truppen der 5. Panzerarmee unter Führung von Generalleutnant Heinz Ziegler einen Angriff auf den von französischen Truppen verteidigten Faïd-Pass, den sie trotz des Eingreifens von Teilen der 1. US-Panzerdivision einnehmen konnten. Am 14. Februar begannen die deutschen Truppen das Unternehmen „Frühlingswind“ mit einem Angriff der 10. und 21. Panzer-Division auf Sidi Bouzid, etwa 15 km westlich vom Faïd-Pass. In den Kämpfen vom 14. bis zum 17. Februar verlor die 1. US-Panzerdivision über 100 Panzer und musste sich zurückziehen. Die dadurch gewarnten Alliierten zogen eilig weitere Truppen in das bedrohte Gebiet und nahmen ihre Truppen aus Gafsa zurück.

Am 17. Februar erreichte die 21. Panzer-Division Sbeitla. In dieser Situation übernahm Rommel persönlich den Befehl über die Operation, die beiden Panzerdivisionen wurden ihm direkt unterstellt. Damit verbunden war der Auftrag des italienischen Comando Supremo, nicht auf Tebessa, die Hauptbasis des II. US-Korps, sondern auf El Kef, in den Rücken des britischen V. Korps, vorzu-stossen. Hierfür kamen die Sbiba-Lücke und der Weg durch den Kasserinpass und über Thala in Frage. Die divisionsstarke Kampfgruppe Deutsches Afrikakorps sowie die Panzerdivision Centauro und das 7. Bersaglieri-Regiment waren bereits von Gafsa aus in Marsch gesetzt worden, um Rommels Angriffsgruppe zu verstärken. Aufklärungseinheiten der Kampfgruppe DAK erreichten den Ort Kasserine am 18. Februar.

Verlauf

Am 19. Februar führte die Kampfgruppe DAK zunächst testweise Angriffe auf den Eingang zum Kasserinpass durch, bei denen sie in einem Minenfeld steckenblieb. Die 21. Panzer-Division, bei der Rommel sich an diesem Tag aufhielt, traf währenddessen bei Sbiba auf die britische 1st Guards Brigade und Teile der 34. US-Infanteriedivision und wurde in ihrem Vormarsch gestoppt. Rommel entschied daraufhin, den Erfolg am Kasserinpass zu suchen und die 10. Panzer-Division, die von der 5. Panzerarmee in den Raum Kairouan befohlen worden war, hierfür einzusetzen.

In der Nacht vom 20. zum 21. durchbrachen die deutschen Verbände die von der Task Force Stark gehaltene Verteidigungslinie am Kasserinpass. Die von General Lloyd Fredendall schlecht geführten US-Truppen wurden zerschlagen, 3000 ihrer Soldaten fielen oder wurden verwundet, 4000 gerieten in Gefangenschaft, der Grossteil der US-Truppen floh in Panik. Bei ihrer Flucht liessen die US-Truppen grosse Mengen an Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstung zurück. Die 10. Panzer-Division erbeutete während der Kämpfe am Kasserinpass u. a. 95 M3 Halbkettenfahrzeuge.

Die 10. Panzer-Division wandte sich daraufhin nach Thala, wo sie auf die 26. britische Panzerbrigade traf, die mit starker Artillerie- und Luftunterstützung ihre Stellung verteidigte. Die Kampfgruppe DAK ging in nordwestlicher Richtung im Bahiret Foussana vor, wobei sich ihr das noch frische Combat Command B der 1. US-Panzerdivision und Teile der 1. US-Infanteriedivision entgegenstellten.

Nach erfolglosen Angriffen auf die amerikanischen Stellungen am 22. und nach Rücksprache mit dem OB Süd Kesselring entschied sich Rommel, die Angriffe abzubrechen und die Kampfgruppe DAK sowie die 10. Panzer-Division unter Verminung des Rückzugswegs auf den Kasserinpass zurückzuziehen. Nach der Ernennung zum Oberbefehlshaber der neuen Heeresgruppe Afrika am 23. Februar erhielt er den Befehl des Comando Supremo, die Offensive einzustellen und seine mobilen Verbände auf eine spätere Aktion gegen die Spitzen der 8. Armee an der Mareth-Linie vorzubereiten.

Folgen

Als Folge seiner nicht überzeugenden Führung während der Schlacht wurde Anfang März Lloyd Fredendall als Kommandierender General des II. US-Korps von George S. Patton abgelöst, dem Omar N. Bradley als Stellvertreter zugeteilt wurde. Die Niederlage der US-Truppen und ihre Flucht trugen dazu bei, die Geringschätzung der britischen Soldaten bezüglich der Kampfkraft ihrer Verbündeten zu verstärken.

Schlacht bei Charkow (19.02.1943 – 15.03.1943)

Die dritte Schlacht um Charkow fand während des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Februar und März 1943 statt. Nach der Niederlage in der Schlacht von Stalingrad drohte der gesamten südlichen deutschen Ostfront der Zusammenbruch. Im Zuge der Woronesch-Charkower Operation konnte die Rote Armee die Stadt Charkow (Charkiw) Anfang 1943 vorübergehend einnehmen. Generalfeldmarschall Erich von Manstein gelang es jedoch, mit einem strategischen Manöver, das oft mit einer Rochade verglichen wird, die Südflanke zu stabilisieren und die Stadt zurückzuerobern. Dies war der letzte bedeutende Erfolg der Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion; der Sieg verzögerte den Zusammenbruch der deutschen Ostfront um mehr als ein Jahr.

Hintergrund

Die Situation am mittleren Don

Das zum Entsatz der in Stalingrad eingeschlossenen 6. Armee durchgeführte Unternehmen Wintergewitter musste am 23. Dezember 1942 abgebrochen werden, da drei sowjetische Fronten am mittleren Don durchgebrochen waren und nach Süden vorstiessen (→ Mittlere Don-Operation). Das sowjetische Oberkommando plante, durch diese und folgende Operationen mehrere Grossverbände der Wehrmacht einzukesseln und zu zerschlagen:

- Heeresgruppe B unter Maximilian von Weichs am oberen und mittleren Don

- Heeresgruppe Don unter Erich von Manstein bei Stalingrad

- Heeresgruppe A unter Ewald von Kleist im Kaukasus

Dies hätte für das Deutsche Reich den Verlust von über einer Million Soldaten bedeutet. Die Rote Armee hatte zunächst Erfolg, da ihr am mittleren Don nur die italienische 8. Armee gegenüberstand. So gelang es dem XXIV. Panzerkorps unter General Wassili Badanow, in fünf Tagen 240 km weit vorzustossen. Am 24. Dezember 1942 eroberte das Korps Tazinskaja, das mit seinem Feldflughafen und den dortigen Vorratslagern wichtig für die Versorgung der in Stalingrad eingeschlossenen deutschen Soldaten war. Damit waren die Verbände der am Tschir kämpfenden Armeeabteilung Hollidt von der Einschliessung bedroht, denn Badanows Korps war nur noch 130 km von Rostow entfernt.

Die Generäle Hoth und Hollidt mussten ihre schlagkräftigsten Divisionen abgeben, da Manstein diese benötigte, um Badanows Einheiten zu stoppen. Die sowjetischen Befehlshaber rechneten nicht mehr mit Widerstand und waren deshalb überrascht, als die 11. Panzer-Division, die 6. Panzer-Division sowie die 306. Infanterie-Division der Wehrmacht das sowjetische Korps einkesselten und aufrieben. An der Bistraja verlor das sowjetische XXV. Panzerkorps kurz darauf 90 T-34, so dass es seinen Angriff ebenfalls einstellen musste. Als die 1. und 6. Gardearmee von der Armeeabteilung Fretter-Pico aufgehalten wurden, waren die nördlichen Angriffsspitzen gekappt.

Die Situation am Südflügel der Ostfront

Die Situation weiter südlich war nicht minder bedrohlich für die deutschen Verbände: Die 51. Armee sowie die 2. Gardearmee hatten eine Lücke zwischen der 4. Panzerarmee Hoths und der Armeeabteilung Hollidt entdeckt und waren durch sie hindurch-gestossen. Ziel war es, durch die Einnahme Rostows der 1. Panzerarmee den Rückzug aus dem Kaukasus abzuschneiden sowie Hoths Armee einzuschliessen. Zwar war der Abzug aus dem Kaukasus zu diesem Zeitpunkt bereits eingeleitet worden, die 1. Panzerarmee war jedoch noch immer über 600 km von Rostow entfernt. Die sowjetischen Panzerspitzen waren hingegen am 20. Januar bereits 30 km vor Rostow. Wegen Erschöpfung und Treibstoffmangels verlangsamten sich jedoch die Operationen der Roten Armee, so dass es den Deutschen gelang, Verstärkung heranzuführen und damit einen „Flaschenhals“ für die 1. Panzerarmee offenzuhalten.

Eroberung Charkows durch die Rote Armee

Nach dem erfolgreichen Durchbruch im Abschnitt der deutschen Heeresgruppe B im Zuge der Operationen Ostrogoschsk-Rossosch und Woronesch-Kastornoje leitete die Woronescher Front unter Filipp Iwanowitsch Golikow am 2. Februar die Operation Stern („Звезда“) ein. Während zwei Armeen der Front den Vorstoss der Brjansker Front auf Kursk unterstützen sollten, griffen die 40. Armee (Generalleutnant Kirill Moskalenko), die neu aufgestellte 69. Armee (Generalleutnant Michail Kasakow) und die 3. Panzerarmee (Generalleutnant Pawel Rybalko) in Richtung Charkow an. Dabei sollte die 40. Armee die Stadt nördlich umgehen und die 69. Armee Charkow über Woltschansk direkt angreifen, während die 3. Panzerarmee die Stadt südlich umgehen sollte. Verantwortlich für die Koordination der drei Armeen war General Alexander Wassilewski.

Am 4. Februar erreichte die 3. Panzerarmee als erste den Donez etwa 20 km östlich von Charkow bei Tschugujew, konnte jedoch gegen die am gegenüberliegenden Flussufer liegende SS-Panzergrenadier-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler nicht über den gefrorenen Fluss vordringen. Ein Entlastungsangriff nördlich gegen Belij Kolodez scheitert vor Prikolodnoje, als das XV. Panzerkorps der 3. Panzerarmee auf Verteidigungsstellungen der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ stiess. Am 9. Februar erreichte die 40. Armee gegen den Widerstand der 168. Infanterie-Division Belgorod und formte einen Brückenkopf über den Donez. Die 69. Armee erreichte gegen die verzögernd kämpfende Division Grossdeutschland Woltschansk. Südlich davon hatte das VI. Gardekavallerie-korps der 3. Panzerarmee über Andrejewka den Feind umgangen und stiess kurz vor Charkow auf Merefa vor. Dadurch war General der Gebirgstruppe Hubert Lanz, dem am 6. Februar als Führer der Armeeabteilung Lanz die Reste der zwischen Don und Donez zurückweichenden Truppen der Heeresgruppe B sowie das aus Frankreich herangeführte SS-Panzerkorps unterstellt worden waren, gezwungen, die deutschen Divisionen am östlichen Donezufer auf Charkow zurückzunehmen. Sie sollten nun Charkow aus dem unmittelbaren Vorfeld der Stadt verteidigen, während die 168. Infanterie-Division versuchte, die offene Flanke zur 2. Armee zu decken.

Bereits bei seiner Befehlsübernahme war Lanz vom Führerhauptquartier ausdrücklich befohlen worden, nicht nur das zur Festung erklärte Charkow, um jeden Preis zu verteidigen, sondern auch mit dem unterstellten SS-Panzerkorps nach Süden zur Unterstüt-zung der Heeresgruppe Don anzugreifen. Obwohl Lanz überzeugt war, unmöglich beide Aufgaben erfüllen zu können, gab er schliesslich, gedrängt von deren Befehlshaber Generalfeldmarschall von Manstein, am 10. Februar den SS-Truppen den Befehl zum Angriff. Somit trat die SS-Panzergrenadier-Division LSSAH bei Merefa südlich Charkow zum Angriff an (die Division liess ein verstärktes Panzergrenadier-Regiment zurück, erhielt dafür allerdings ein Panzergrenadier-Regiment von der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“). Trotz der Behinderung durch hohen Schnee gelang es bis zum 15. Februar, etwa 30 km weit vorzudringen und dabei starke Kräfte des VI. Gardekavalleriekorps zu zerschlagen. Nach der Unterstellung der Armeeabteilung Lanz unter die von Manstein neu aufgestellte Heeresgruppe Süd wurde der Auftrag jedoch geändert. Die Armeeabteilung sollte sich nunmehr gänzlich auf die Verteidigung Charkows konzentrieren.

Währenddessen setzten die angreifenden Verbände der Roten Armee ihren Vormarsch fort. Die 69. Armee stiess am 10. Februar über den Donez vor, wurde jedoch 15 km vor der Stadt von Truppen der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ gestoppt. In den folgenden Tagen konnte sie nur noch kleinere Angriffserfolge erzielen. Der 3. Panzerarmee gelang der Übergang über den Donez bei Petschenegi und Tschugujew erst in der Nacht zum 10. Februar. Bis zum 11. Februar wurde die Armee jedoch bei Rogan – 10 km vor Charkow – ebenfalls durch Kräfte der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ aufgehalten und konnte erst am 12. Februar langsam weiter vordringen. Am 14. Februar gelang es dem XII. und XV. Panzerkorps sowie der 160. Schützen- und der 48. Gardeschützendivision der 3. Panzerarmee, in die östlichen Vororte der Stadt vorzudringen.

Schneller als im Süden war der Vormarsch der 40. Armee, die am 10. Februar die 168. Infanterie-Division und die Division Grossdeutschland zum Rückzug zwang und daraufhin mit vier Schützendivisionen und dem V. Gardepanzerkorps (vormals IV. Panzerkorps) von Norden auf Charkow zustiess. Bereits am 13. Februar erreichte die 340. Schützendivision mit Panzerunterstützung die innere Verteidigungslinie Charkows. Sie stiess am folgenden Tag weiter vor und drang in die nordwestlichen Vororte ein. Am gleichen Tag gelangte die 183. Schützendivision bis Sokolniki am nördlichen Stadtrand und stiess gegen Abend bereits auf das Stadtzentrum vor. Die Hauptkräfte der 40. Armee, bestehend aus dem VI. Gardepanzerkorps, der 305. Schützendivision und der 6. motorisierten Gardeschützenbrigade, umgingen unterdessen die Stadt und besetzten bei Ljubotin die Hauptausfallstrasse der deutschen Verteidiger nach Westen. Von Süden drangen gleichzeitig Kräfte der 3. Panzerarmee auf Osnowo vor und drohten die in Charkow kämpfenden deutschen Kräfte, bestehend aus der Division Grossdeutschland (im Westteil der Stadt), der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ (im Norden), dem verstärkten Panzergrenadier-Regiment der Leibstandarte (im Westteil) und der 320. Infanterie-Division (im Südosten) einzuschliessen.

In dieser bedrängten Situation und angesichts von Berichten über Aufstände bewaffneter Zivilisten in Charkow drohte der Führer des SS-Panzerkorps Paul Hausser seinem Befehlshaber General Lanz, bis 16:30 Uhr eigenständig aus Charkow abzuziehen, sollte dieser nicht einen entsprechenden Befehl geben. Erst nach einem zweimal wiederholten ausdrücklichen Befehl Lanz’ und Mansteins, dem Führerbefehl gemäss Charkow zu verteidigen, erklärte sich Hausser um 21:30 Uhr bereit, die Stellungen in Charkow zu halten. Doch damit war die Führungskrise in Charkow keineswegs bereinigt. Während die Rote Armee den Ausfallkorridor aus Charkow immer weiter zuschnürte, hatten am Morgen des 15. Februar Einheiten der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ eigenmächtig ihre Stellungen am Nordrand der Stadt verlassen, die daraufhin unverzüglich von Kräften der sowjetischen 69. Armee besetzt wurden. Ebenso gelang es dem XV. Panzerkorps, unterstützt durch die 160. Schützendivision, am Ostrand der Stadt weiter vorzudringen. In dieser Situation gab Hausser wiederum eigenmächtig den Befehl zum Rückzug aus Charkow. Die deutsche Verteidigung brach daraufhin zusammen und bis zum Mittag des 16. Februar war die Stadt fest in der Hand der Roten Armee. Obwohl er offensichtlich gegen einen Führerbefehl verstossen hatte, wurde letztendlich nicht Hausser für den Verlust des Prestigeobjektes Charkow zur Verantwortung gezogen, sondern General Lanz, der durch General der Panzertruppe Werner Kempf ersetzt wurde, obwohl er darauf bestanden hatte, dass Haussers SS-Panzerkorps den Kampf um die Stadt fortsetzte.

Erneute Eroberung durch die Wehrmacht

Deutsche Strategie

Die Strategie, mit der Manstein den Gegenschlag auszuführen gedachte, wurde von ihm „Schlagen aus der Nachhand“ genannt. Dieses sah folgendes vor: Der Feind sollte zunächst weit vorstossen, sich in Sicherheit wiegen und dann (unter Ausnutzung der bei einem derartig schnellen Vormarsch zumeist auftretenden Nachschubprobleme) von den Flanken her geschlagen werden.

Hitler, wütend wegen Haussers Befehlsverweigerung, flog am 17. Februar in Mansteins Hauptquartier, wo der Feldmarschall dem Oberbefehlshaber seine Strategie erläuterte. Hitler bestand zunächst auf einer baldigen erneuten Eroberung Charkows, doch gelang es ihm nicht, sich durchzusetzen.

Durch die mehr als 150 Kilometer breite Lücke zwischen der Armeeabteilung Kempf und der 1. Panzerarmee waren Truppen der sowjetischen Südwestfront (1. Gardearmee, 6. Armee sowie die „Gruppe Popow“) weit ins Hinterland der Heeresgruppe Süd durchgebrochen und hatten die Eisenbahnstrecke östlich von Dnepropetrowsk unterbrochen. Da die sowjetischen Truppen zu diesem Zeitpunkt nur noch 60 km vom Dnjepr entfernt waren, beschloss Manstein – sehr zum Ärger Hitlers – die am Mius stationierten Panzerverbände abzuziehen und gegen Markian Popows Stosskeile einzusetzen. Ausserdem standen die sowjetischen Panzerspitzen nur noch 60 km vor Saporoschje, wo sich Mansteins Hauptquartier befand. Als Hitler dies erfuhr, flog er zurück, und somit hatte Manstein die Möglichkeit, seinen Plan umzusetzen.

Der deutsche Gegenschlag

Den deutschen Soldaten wurde befohlen, Popows Einheiten in den Rücken zu fallen und deren Nachschubwege zu unterbinden. Zu diesem Zweck war das Panzerarmeeoberkommando 4 (General Hoth) von der Miusfront abgezogen und – verstärkt durch das SS-Panzerkorps sowie zwei weitere Panzerkorps – nach Dnepropetrowsk verlegt worden. Seine Aufgabe war es, den tiefen sowjetischen Einbruch durch Angriffe auf beiden Flanken zu bereinigen. Da sich Erschöpfung und Nachschubprobleme auf sowjetischer Seite bereits bemerkbar machten, bat General Popow am 20. Februar darum, seine Panzergruppe zurücknehmen zu dürfen, was ihm jedoch vom Kommandeur der Südwestfront Nikolai Watutin, dessen Optimismus nach wie vor ungebrochen war, verweigert wurde. Zu diesem Zeitpunkt nahm das sowjetische Hauptquartier immer noch an, die Deutschen hätten vor, auf den Dnepr zurückzuweichen, und verkannte die deutschen Absichten.

Am 22. Februar begann der Angriff der Wehrmacht gegen die sowjetische Woronescher und Südwestfront. Da Manstein seine Panzerdivisionen erst kurz zuvor in die Bereitstellungsräume befohlen hatte, gelang ihm eine Täuschung des Gegners; die Sowjets glaubten bis dahin, dass die Wehrmacht sich auf hinhaltenden Widerstand beschränken würde. Die Panzergruppe Popow sowie die sowjetische 6. Armee wurden vom deutschen Angriff daher völlig überrascht, eingekesselt und aufgerieben. Die Wehrmacht stand dadurch am 28. Februar wieder am Donez. Nun klaffte in der sowjetischen Front eine 200 km breite Lücke, so dass die Stawka die Angriffsoperationen bei Woroschilowgrad einstellen musste. Am 2. März eroberten die Deutschen Slawjansk und Bogoroditschno und bildeten bei Balakleja einen Brückenkopf über den Donez.

Das SS-Panzerkorps dringt in Charkow ein

Am 6. März traten die deutsche 4. Panzerarmee (zu der Haussers SS-Panzerkorps gehörte) und die Armeeabteilung Kempf zur Offensive gegen die sowjetische 3. Panzer- sowie die 69. Armee an. Am 11. März 1943 begann der Angriff des SS-Panzerkorps auf Charkow. Zunächst wurden die sowjetischen Stellungen überrannt, doch gerieten die Deutschen bald darauf in Gefahr, selbst eingeschlossen zu werden. Anstatt den Angriff abzubrechen, entschied man sich, die Stadt nördlich zu umgehen. In den Morgen-stunden des 12. März 1943 drohte der deutsche Vormarsch infolge eines Panzerangriffs seitens der Roten Armee in die offene Flanke zu scheitern. Die Sowjets wollten einen Keil zwischen Voraustruppen und das Gros des SS-Verbandes treiben. Der Versuch, den erneuten Verlust der viertgrössten Stadt des Landes mit allen verfügbaren Kräften zu verhindern, scheiterte jedoch am hartnäckigen deutschen Widerstand. Am 15. März wurde Charkow durch die SS-Divisionen Leibstandarte SS Adolf Hitler und Das Reich unter dem Befehl von Josef Dietrich besetzt, am 18. März fiel Belgorod wieder in deutsche Hand. Durch den von Manstein erdachten Gegenschlag waren vier sowjetische Armeen aufgerieben worden.

Folgen

Die Rote Armee verlor vom 4. bis zum 25. März 1943 in der Charkiwer Verteidigungsoperation 86.496 Mann (darunter 45.219 Tote und Vermisste), nachdem die vorangegangenen Angriffsoperationen im Rahmen der Woronesch-Charkower Operation bereits einen Blutzoll von 153.561 Soldaten (darunter 55.475 Tote und Vermisste) gefordert hatten.

Durch diese Gegenoffensive konnte die Wehrmacht den Südabschnitt der Front stabilisieren und einen drohenden Zusammenbruch verhindern, der selbst die Niederlage von Stalingrad in den Schatten gestellt hätte.

Mit der erneuten Eroberung Belgorods ergab sich für die deutsche Führung die Gelegenheit, die im Frontbogen bei Kursk stehenden sowjetischen Kräfte abzuschnüren und zu zerschlagen. Generalfeldmarschall von Manstein wollte den Erfolg unmittelbar im Anschluss ausnutzen und die Verbände der Roten Armee bei Kursk sofort einschliessen. Der Angriff auf Kursk wurde von Hitler jedoch mehrmals verschoben und fand letztlich erst im Juli 1943 unter dem Decknamen Unternehmen Zitadelle statt, was der Roten Armee genug Zeit verschaffte, um den Frontbogen zu verstärken und ihre Stellungen auszubauen. Dies hatte zur Folge, dass der deutsche Angriffsplan scheiterte. Bei ihrer Gegenoffensive, der Belgorod-Charkower Operation, konnte die Rote Armee am 23. August Charkow erneut einnehmen – diesmal endgültig.

Schlacht von Ksar Ghilane (23.02.1943 – 10.03.1943)

Die Schlacht von Ksar Ghilane (auch: Ksar Rhilane) war eine militärische Auseinandersetzung, die während des Zweiten Weltkriegs auf dem afrikanischen Kontinent zwischen dem Deutschen Afrikakorps (DAK) und den alliierten Streitkräften stattfand. Ksar Ghilane, eine bereits in römischer Zeit mit einer kleinen Garnison belegte Wüstenoase (Kleinkastell Tisavar), die unmittelbar am nördlichen Rand der zur Sahara gehörenden Östlichen Grossen Sandwüste liegt, befindet sich rund 75 Kilometer westlich von Tataouine in Südtunesien.

Am 10. März 1943 griffen zwei deutsche Panzerdivisionen des DAK die an der Oase verschanzten Freien französischen Streitkräfte des damaligen Brigadegenerals Jacques-Philippe Leclerc de Hauteclocque (1902–1947) an. Bf 109 des Jagdgeschwaders 77 der Luftwaffe, die als Begleitschutz für die ebenfalls in den Raum Ksar Rhilane beorderten Ju 87 des Sturzkampfgeschwaders 3 fungierten, wurden dabei in Kämpfe gegen 20 Curtiss Kittyhawk und sechs Spitfires der britischen Royal Air Force verwickelt. Die Alliierten konnten zwar vor allem durch ihre Luftunterstützung – insbesondere durch Hurricane Mk.IIB mit panzerbrechenden Waffen – den kampfentscheidenden Bodenangriff aufhalten und abweisen, dem Jagdgeschwader 77 gelang es jedoch, zehn feindliche Flugzeuge abzuschiessen und ohne eigene Verluste das Gefecht zu beenden.

Ungewöhnlicherweise blieben die Spuren der Panzerketten bis mindestens 1979 im Sand sichtbar und zwei hier etablierte Wüstenpflanzen wurden nach dem Krieg nicht mehr gesichtet. Dies wertete ein Bericht der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen 1985 im Kontext mit anderen afrikanischen Kriegsschauplätzen als ein Zeichen, wie schnell das Ökosystem in Trockenzonen selbst durch scheinbar kleine Störungen aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann.

Schlacht an der Sutjeska (15.05.1943 – 16.06.1943)

Die Schlacht an der Sutjeska (serbokroatisch Bitka na Sutjesci/Битка на Сутјесци) bezeichnet die vom 15. Mai bis 16. Juni 1943 durchgeführte Offensive der Achsenmächte mit Unterstützung des unabhängigen Staates Kroatien gegen die Jugoslawische Volksbefreiungsarmee in der Nähe des Flusses Sutjeska in Südost-Bosnien während des Zweiten Weltkriegs. Der Ausgang der Schlacht war der Wendepunkt für Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg. Das deutsche Heereskommando nannte diese Offensive Operation Schwarz, sie folgte auf die zuvor durchgeführte Operation Fall Weiss, deren Ziel, die Vernichtung der jugoslawischen Partisanen und die Gefangennahme ihres Anführers Josip Broz Tito, fehlgeschlagen war.

Verlauf

Die Achsenmächte mobilisierten für diese Offensive rund 127.000 Soldaten mit über 300 Kampfflugzeugen zur Unterstützung. Ihnen gegenüber stand eine Armee von 18.000 Soldaten der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee, die in 16 Brigaden gegliedert war. Nachdem sich die Truppen versammelt hatten, begann der deutsche Angriff am 15. Mai 1943. Die Angreifer nutzten ihren Vorteil in der Anfangsposition, um die Partisanen im Bereich des Durmitor-Massivs im gebirgigen Teil des Nordens von Montenegro einzukreisen. Sie verwickelten die Partisanen auf felsigem Terrain einen Monat lang in schwere Gefechte.

Ausgang

Kurz vor der vollständigen Einkreisung gelang dem Grossteil der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee der Durchbruch durch die Reihen der deutschen 118. und 104. JägerDivision sowie der 369. (kroatischen) Infanterie-Division über die Sutjeska, in Richtung Ost-Bosnien. Drei Brigaden konnten nicht entkommen, auch das Feldlazarett der Partisanen blieb eingeschlossen. Wegen Mangels an Nahrung und Medikamenten in der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee starben viele Partisanen an Typhus. Die Partisanen verloren 6391 Mann (mehr als ein Drittel ihrer Kämpfer), die Verluste der Gegenseite waren deutlich geringer. Die jugoslawische Volksbefreiungsarmee konnte sich jedoch im Osten Bosniens neu formieren und eroberte innerhalb der nächsten 20 Tage die Orte Olovo, Srebrenica und Zvornik zurück.

Folgen

Aus deutscher Sicht ist diese Operation nicht als Sieg zu werten, da es weder gelang, den Anführer der Partisanen, Josip Broz Tito, noch die Partisanenverbände als Ganzes zu vernichten. Die Operation ist sogar als moralische Niederlage der Achsenmächte anzusehen, da nach Bekanntwerden des Misserfolgs alle jugoslawischen Völker die Partisanen unterstützten und auch die Alliierten ihnen Munition und Waffen lieferten.

Im Nachkriegsjugoslawien wurde die Schlacht als Wendepunkt im gesamten Krieg angesehen. Der während des Durchbruchs gefallene Kommandant der dritten Sturmdivision der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee, Sava Kovačević, wurde postum als Volksheld Jugoslawiens ausgezeichnet. In der Dolina heroja („Tal der Helden“) in Tjentište steht ein Denkmal und ein Museum zu Ehren der gefallenen jugoslawischen Kämpfer in der Schlacht an der Sutjeska. Die Schlacht gilt auch als Symbol für die Befreiung Jugoslawiens „aus eigener Kraft“, also ohne die Rote Armee.

Operation Corkscrew (10.06.1943)

Operation Corkscrew bezeichnet die während des Zweiten Weltkriegs am 10. Juni 1943 erfolgte Invasion der Alliierten auf die italienische Insel Pantelleria (zwischen Sizilien und Tunesien gelegen). Es gab schon Ende 1940 Pläne, die Insel einzunehmen (Operation Workshop), allerdings wurden diese wieder verworfen, da die Luftwaffen der Achsenmächte die Luftherrschaft in dieser Region innehatte.

Die Insel rückte erst nach der Kapitulation der Achsentruppen im Mai 1943 in Tunesien wieder in den Blickpunkt der Alliierten: Die Installation einer Radaranlage und die Anlage eines Flugplatzes auf der Insel wurde als ernsthafte Gefahr für die geplante Invasion Siziliens betrachtet. Ausserdem bestand zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit eines vorbereitenden Bombardements gegenüber den verstärkten Verteidigungsanlagen der Insel.

Die intensiven, zehn Tage andauernden Luftbombardements schwächten die Verteidigung der Insel deutlich. Als darauf britische Streitkräfte auf der Insel landeten, ergab sich die stationierte italienische Garnison. Nach einer Abschätzung von Solly Zuckerman wurde die Effektivität der Verteidigungsmassnahmen der Insel auf 47 Prozent reduziert. Die Leichtigkeit dieser Operation führte zu einer optimistischen Annahme über die Effektivität von Bombardements, die bis dahin in der Realität so noch nicht beobachtet werden konnte.

Auch die italienischen Garnisonen der nahe gelegenen Inseln Linosa und Lampedusa fielen sehr rasch. Dies machte den Weg für die Invasion Siziliens einen Monat später frei.

Unternehmen Zitadelle (05.07.1943 – 16.07.1943)

Unternehmen Zitadelle (russische Bezeichnung: Курская битва „Schlacht von Kursk“) war der deutsche Deckname für den Angriff auf den sowjetischen Frontbogen um die russische Stadt Kursk während des Zweiten Weltkrieges im Sommer 1943. Das Unternehmen gilt als letzte deutsche Grossoffensive im Krieg gegen die Sowjetunion und fand in der Zeit vom 5. bis zum 16. Juli 1943 statt.

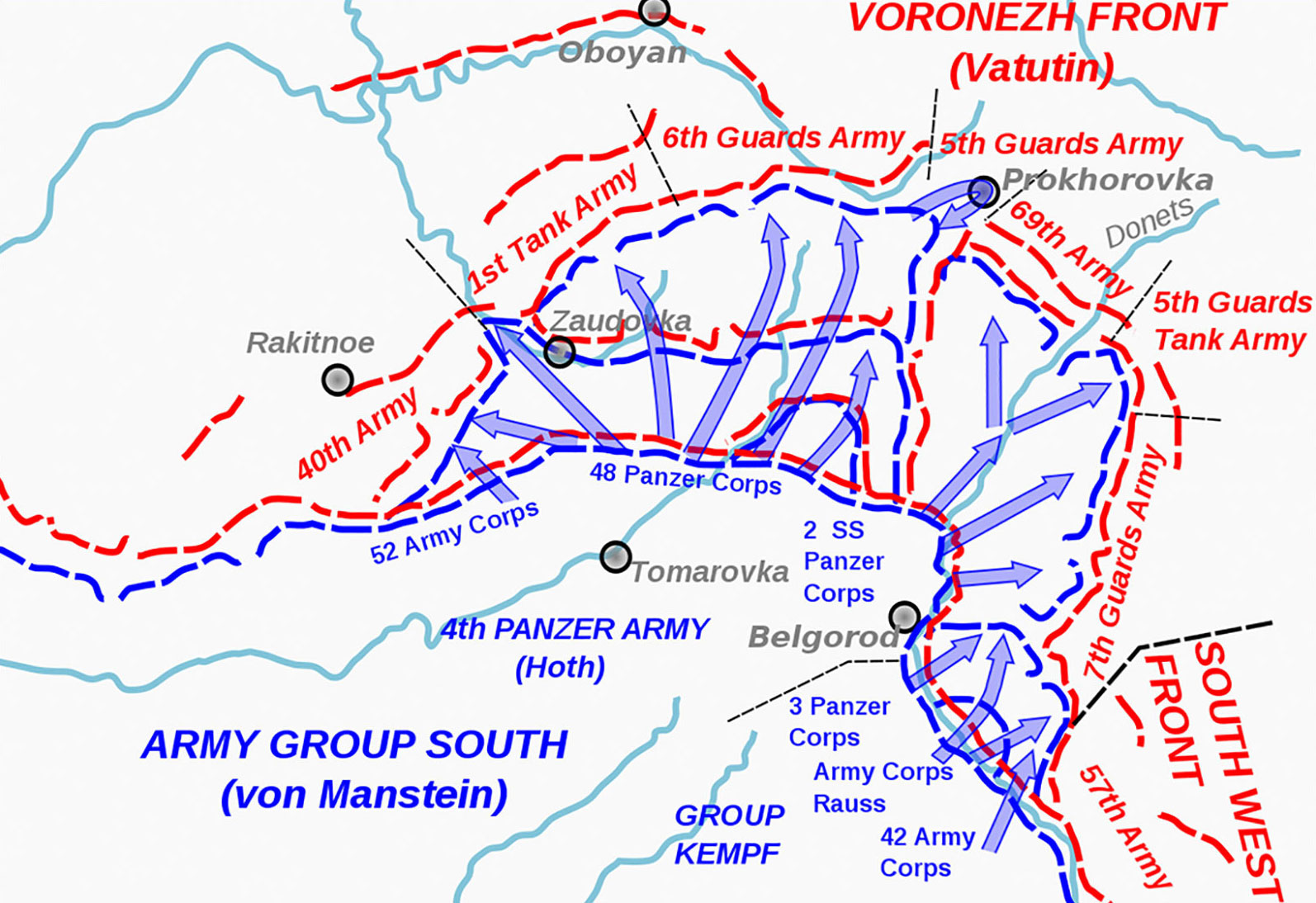

Sie wird auch als Schlacht bei Kursk, Panzerschlacht um Kursk oder Schlacht im Kursker Bogen bezeichnet. Auf sowjetischer Seite wurden unter dieser Bezeichnung auch die nachfolgenden Operationen zusammengefasst, die langfristiger und in grösserem Massstab angelegt waren als die deutschen Offensivbemühungen (Orjoler und die Belgorod-Charkower Operation). Sie war die grösste Landschlacht sowie eine der grössten Luftschlachten der Geschichte. Im Rahmen des „Unternehmens Zitadelle“ fand bei der Ortschaft Prochorowka eine Panzerschlacht statt, die als grösste der Geschichte gilt.

Lage und Planung

Militärische Lage im Frühjahr 1943

Jahreswechsel und Frühjahr 1943 an der deutschen Ostfront waren geprägt von der schweren Niederlage von Stalingrad und dem darauffolgenden Sieg von Charkow. Trotzdem befand sich die Wehrmacht bereits in der Defensive. Ihren fast 160, teilweise sehr geschwächten, Divisionen standen auf der nach dem Stillstand der Winterkämpfe 2500 Kilometer langen Front fast 400 Verbände der Roten Armee gegenüber. Es drohte ein Verlust der Initiative und so die Gefahr, in eine Abnutzungsschlacht mit der personell und materiell überlegenen Roten Armee zu geraten, die zwar in den vorangegangenen Kriegsjahren bereits rund 11 Millionen Mann Verluste hinzunehmen hatte, aber gleichwohl ständig stärker wurde.

Er entstand nach dem Ende der Schlacht um Stalingrad und der deutschen Rückeroberung von Charkow. Nach diesem begrenzten Sieg der Wehrmacht erstarrte die Front und die Rote Armee konzentrierte starke Kräfte im „Kursker Bogen“.

Die Sowjetunion hatte in den vorangegangenen beiden Kriegsjahren nach den anfänglichen Rückschlägen alle Kräfte mobilisiert. Das ganze Land arbeitete – zentralistisch geführt – für die Front. Nahezu die gesamte Industrie war auf die Kriegsproduktion umgestellt worden. Auch die in den ersten Kriegsmonaten erfolgreich ins Hinterland evakuierten Rüstungsbetriebe produzierten eine ständig steigende Zahl von Panzern, Flugzeugen und Geschützen. Hinzu kamen bedeutende Waffen- und Ausrüstungs-lieferungen durch die Vereinigten Staaten und Grossbritannien im Rahmen des Lend-Lease-Abkommens. Zudem standen trotz der vorangegangenen enormen Verluste Millionen potenzieller Rekruten im wehrpflichtigen Alter zur Verfügung. Es war damit nur eine Frage der Zeit, wann die im Vergleich mit Deutschland grösseren Ressourcen und vor allem die immer stärker werdende Kriegsindustrie den Ausschlag zugunsten der Sowjetunion geben würden. Mit der wachsenden materiellen Stärke hatten sich auch die Fähigkeiten der sowjetischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld verbessert, insbesondere hinsichtlich strategischer Operationen. Es wurden schlagkräftige Panzer- und Luftarmeen geschaffen, die der zu diesem Zeitpunkt immer noch gut ausgerüsteten und erfahrenen Wehrmacht erfolgreich begegneten. Die Qualität des Führungspersonals hatte stark zugenommen. Die blutigen Vorkriegssäuberungen im Offizierskorps der Roten Armee waren zwar mit verantwortlich für die verheerenden Niederlagen zu Kriegsbeginn, hatten aber den Weg für eine jüngere kommunistisch erzogene Generation freigemacht.

Vor allem in den höheren Führungsebenen kamen nun Offiziere und Generäle zum Einsatz, die im Durchschnitt fast zwanzig Jahre jünger waren als ihre deutschen Kontrahenten. Sie hatten ihr Handwerk in der Praxis gelernt, am Vorbild erfolgreicher Wehrmachtsoperationen. Jetzt setzten sie verstärkt auf eine aktive, dynamische Kriegführung und die umfassende Täuschung des Gegners. Zudem gab man nun endlich die 1941/42 vielerorts übliche Praxis der unkoordinierten Frontalangriffe auf, die zu enormen Verlusten der Roten Armee geführt hatten.

Das deutsche Oberkommando verkannte diese dramatische Entwicklung weitgehend; allen voran Hitler, der sich in der Bewertung der eigenen Möglichkeiten durch den vorangegangenen Erfolg der SS-Divisionen bei der Rückeroberung von Charkow bestärkt sah und den Gegner nach wie vor unterschätzte. Obwohl einige Stimmen für eine abwartende Haltung und die Vorbereitung einer Gegenoffensive gegen einen früher oder später zwangsläufig erfolgenden Grossangriff der Roten Armee plädierten, setzten sich letztlich die Befürworter einer eigenen deutschen Sommeroffensive durch. Insbesondere Hitler, der angesichts der politischen und militärischen Entwicklung dringend einen überzeugenden Sieg brauchte, unterstützte ein aggressives Vorgehen. So äusserte er mehrmals, er habe angesichts der sich anbahnenden Entwicklung auf anderen Kriegsschauplätzen keine Zeit, auf Stalin zu warten.

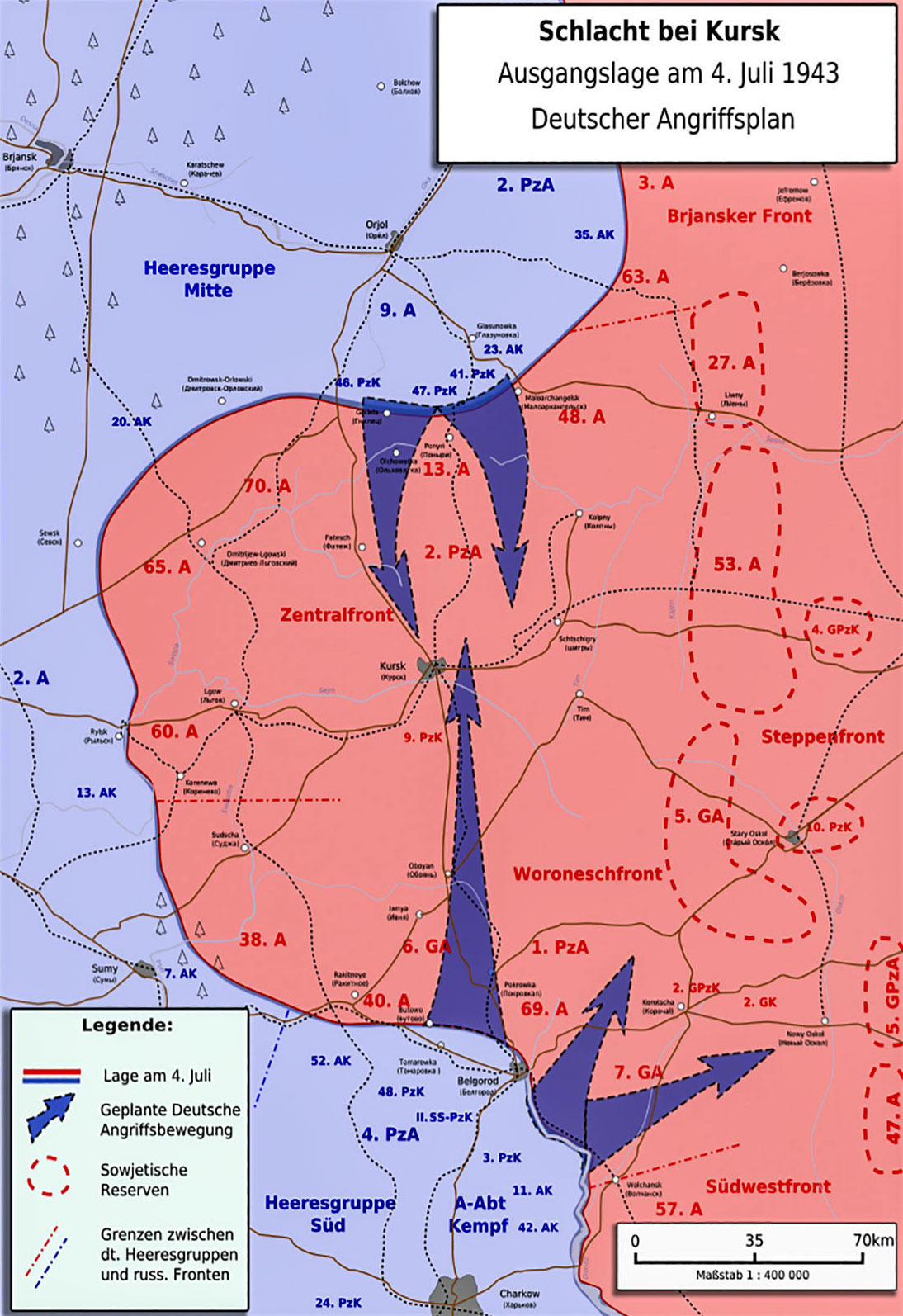

Ein naheliegendes Ziel einer begrenzten deutschen Sommeroffensive war der „Kursker Bogen“. Dabei handelte es sich um einen Frontvorsprung der Roten Armee, der durch die Kämpfe Anfang 1943 entstanden war und tief in die deutschen Linien hineinreichte (siehe auch obenstehenden Frontverlauf).

Das Ziel des Unternehmens Zitadelle bestand folglich darin, die starken sowjetischen Kräfte, welche sich in diesem Grossraum aufhielten, in einer schnellen Zangenbewegung zu binden und eventuell einzukesseln, um sie anschliessend aufzureiben. Dadurch wären der Sowjetunion die Kräfte für eine Grossoffensive genommen worden. Anschliessend wollte man möglichst die Initiative an der Ostfront zurückgewinnen. Daher war das Unternehmen zwar eine Offensive, sie diente jedoch zur eigenen Verteidigung und sollte die Sowjetunion an ihrem Vormarsch hindern. Der Roten Armee sollten dabei so grosse Verluste zugefügt werden, dass zumindest für die folgenden Monate mit keinen Grossangriffen auf die deutsche Front mehr zu rechnen sein würde. Das deutsche Oberkommando hoffte zudem, durch die beabsichtigte Frontverkürzung mindestens zehn gepanzerte Verbände freisetzen zu können. Diese Truppen sollten auf anderen Kriegsschauplätzen, vor allem gegen die drohende Invasion in Italien und Westeuropa, eingesetzt werden. Damit sollte zum ersten Mal eine echte strategische Reserve geschaffen werden. Ziel der Wehrmachtführung war es nunmehr, den Alliierten so erfolgreich Widerstand zu leisten, dass diese zu einem Frieden bereit sein würden, der zumindest einen Teil der zuvor eroberten Gebiete bei Deutschland belassen würde.

Deutscher Offensivplan

Der Operationsplan basierte auf einer Idee des Befehlshabers der Heeresgruppe Süd, Generalfeldmarschall Erich von Manstein, die dieser bereits unmittelbar nach der erfolgreichen Operation zur Rückeroberung von Charkow entwickelt hatte, und wurde generalstabsmässig durch das Oberkommando des Heeres unter Leitung des Generalstabschefs Kurt Zeitzler ausgearbeitet. Der Plan erhielt den Decknamen „Unternehmen Zitadelle“ und wurde in den Befehlen des OKH Nr. 5 vom 13. März 1943 und Nr. 6 vom 15. April 1943 festgeschrieben. Der „Kursker Bogen“ in der Frontlinie hatte eine ungefähre Seitenlänge von 200 Kilometern und eine Tiefe von bis zu 150 Kilometern. Die Planung sah vor, am Fuss des Bogens beidseitig zu einer Offensive überzugehen, die alle im Frontvorsprung versammelten, sowjetischen Truppen von ihrer Hauptfront abschneiden würde. Das operative Ziel bildete die Stadt Kursk, in der sich die beiden Angriffsspitzen am 5./6. Tag der Offensive treffen sollten. Nach erfolgtem Durchbruchsollten in der zweiten Phase die eingekesselten sowjetischen Truppen und ihre Reserven – insgesamt acht bis zehn Armeen – vernichtet werden. Der Plan war konventionell, zielte auf das Herbeiführen einer klassischen Kesselschlacht ab und entsprach somit dem unter dem Synonym „Blitzkrieg“ bekannten Vorgehen in der Vergangenheit. Mit einem Überraschungsmoment konnte deshalb kaum gerechnet werden. Der Erfolg sollte vor allem durch den konzentrierten Einsatz von gepanzerten Truppen und neuen Waffensystemen in beiden Stossrichtungen erzwungen werden.

Für das Unternehmen wurde im Norden bei der Heeresgruppe Mitte unter Generalfeldmarschall Günther von Kluge die 9. Armee (General Walter Model) mit 22 Divisionen, davon acht Panzer- und Panzergrenadierdivisionen, bereitgestellt. Die Heeresgruppe Süd unter von Manstein konzentrierte im südlichen Abschnitt die 4. Panzerarmee und eine Armeeabteilung („Kempf“) mit insgesamt 19 Divisionen, davon neun Panzer- und Panzergrenadier-Divisionen. Zur 4. Panzerarmee unter Hermann Hoth gehörte das II. SS-Panzerkorps unter Obergruppenführer Paul Hausser mit den drei Panzergrenadier-Divisionen „Leibstandarte SS Adolf Hitler“, „Das Reich“ und „Totenkopf“. Die ebenfalls bereitgestellten Luftflotten 4 und 6, die eng mit den Bodenkräften zusammenwirken sollten, wurden durch Fliegerkräfte von anderen Frontabschnitten verstärkt. Fast 2000 Flugzeuge, darunter verbesserte Muster der Typen He 111 (Bomber), Focke-Wulf Fw 190 (Jäger/Jagdbomber) und Hs 129 (Erdkampfflugzeug), sollten den Angriff der Bodentruppen unterstützen.

Trotz dieser gewaltigen Truppenkonzentration litt der Plan im Kern an einem entscheidenden Mangel, der bereits zum Scheitern der grossangelegten Offensiven des Jahres 1942 in den Kaukasus und nach Stalingrad geführt hatte: Es fehlten schlicht die notwendi-gen Kräfte und Mittel zu seiner erfolgreichen Umsetzung. So mangelte es insbesondere an den Truppen, die laut Operationsbefehl Nr. 6 vom 15. April 1943 zur Deckung der Flanken der Angriffskeile herangeführt werden sollten. An die laut Planung auf den Vorstoss folgende Abwehrschlacht an den Seiten der angreifenden Verbände war daher nicht zu denken, so dass sich diese Truppen selbst dieser Aufgabe statt des essenziell wichtigen Vordringens würden widmen müssen. Damit mussten diese entscheidenden Kräfte an Schlagkraft einbüssen und in Abnutzungsgefechte geraten, was letztlich tatsächlich zum Scheitern des Unternehmens führte.

Ein Teil der Verantwortlichen im Oberkommando und an der Front war sich dieser Diskrepanz zwischen Plan und Realität bewusst. Einige waren davon überzeugt, dass sich das Zeitfenster für den Erfolg des bereits mehrfach verschobenen Unternehmens angesichts des stärker gewordenen Gegners, der in gut ausgebauten und tief gestaffelten Verteidigungssystemen auf den Angriff wartete, bereits geschlossen hatte, konnten sich jedoch gegen die Befürworter und insbesondere Hitler als Oberbefehlshaber der Wehrmacht nicht durchsetzen. Hitler sah die Panzerwaffe als entscheidenden Faktor auf dem Gefechtsfeld an. Er erwartete daher, dass sich der Erfolg in jedem Fall durch den massiven Einsatz der neuen Panzermodelle einstellen würde.

Vermutete Informationslecks

Die Angriffspläne des Unternehmens waren – einigen Quellen zufolge – den Sowjets durch den Spion Werther aus den Reihen des OKW vorzeitig bekannt. Es wird vermutet, dass die Berichte aus dem OKW über die Schweiz durch Rudolf Rössler nach Moskau gelangten. Wer sich hinter dem Decknamen Werther tatsächlich verbarg, bleibt bis heute ungeklärt, spekuliert wird über eine NS-feindliche Offiziersgruppe im Führerhauptquartier, u. a. Wilhelm Scheidt, Mitarbeiter beim Sonderbeauftragten für die militärische Geschichtsschreibung im Führerhauptquartier, und Walter Scherff. Bernd Ruland verdächtigt in seinem Buch „Die Augen Moskaus“ die Mitarbeiter der Fernschreibzentrale der Wehrmacht in Berlin und den britischen Geheimdienst durch die Entzifferung der Enigma-Verschlüsselung. Ebenso wurden Informationen aus dem englischen Bletchley Park über John Cairncross an die Sowjetunion geliefert. Alfred Jodl, der damalige Chef des Wehrmachtführungsstabes, sagte im Nürnberger Prozess aus, dass die Nachrichten schneller in Moskau gewesen seien als auf seinem Schreibtisch.

Verzögerung

Gegner und Befürworter

Im ursprünglichen Operationsbefehl zu Zitadelle wurde als frühester und zugleich idealer Angriffstermin der 3. Mai genannt. Ein Beginn bereits im April kam durch die frühjährliche Schlammperiode (Rasputiza), in der alle Operationen an der Ostfront auf den unpassierbar gewordenen Strassen und Wegen unmöglich wurden, von vornherein nicht ernsthaft in Betracht. Während der im Frühjahr 1943 länger als erwartet anhaltenden witterungsbedingten Bewegungsunfähigkeit entwickelte sich Widerstand gegen den ursprünglichen Operationsplan. Insbesondere Generaloberst Heinz Guderian, als Inspekteur der Panzertruppen Beauftragter für die Einführung der neuen Panzermodelle in die Truppe, und von Manstein reklamierten später in ihren Memoiren eine Gegnerschaft für sich: Man habe erkannt, dass die Zeit gegen die deutschen Truppen arbeitete. Unklar ist, inwiefern diese Angaben zutreffen, die die Schuld an der letztlichen Niederlage vor allem Hitler zuschreiben und die Generalität mit einigen Ausnahmen exkulpieren.

Der massgebliche Urheber des Operationsplans, Generaloberst Kurt Zeitzler, Generalstabschef des Heeres, setzte auf Hitlers Unterstützung, um die zunehmende Zahl der Kritiker zum Schweigen zu bringen. Hitler selbst schien schwankend geworden zu sein, nachdem ihm Model Luftaufnahmen vorgelegt hatte, auf denen zu sehen war, dass die sowjetische Seite einen deutschen Angriff in genau dieser Form erwartete, umfangreiche Verteidigungsstellungen anlegte und starke Kräfte konzentrierte. Der Termin vom 3. Mai wurde durch Weisung Hitlers am 29. April verschoben, da ihm die Panzerausrüstung noch nicht ausreichend erschien. Ein schneller Durchstoss durch das Stellungssystem als Voraussetzung für eine spätere Kesselbildung erschien ihm fraglich. Zur Klärung der aufgekommenen Fragen berief Hitler am 4. Mai 1943 in München ein Treffen ein.

Die Kritiker des Plans wiesen auf die bereits viel zu weit fortgeschrittenen Verteidigungsanstrengungen des Gegners hin. Angesichts der zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossenen Vorbereitungen habe eine Offensive in dieser Form kaum Aussicht auf Erfolg. Zeitzler, unterstützt durch den Befehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Feldmarschall von Kluge, vertrat dagegen die Meinung, die sowjetische Verteidigung könne den neuen Panzern, die die Spitzen der Angriffskeile bilden sollten, letztlich nicht widerstehen. Guderian und der ebenfalls anwesende Rüstungsminister Albert Speer versuchten im Gegenzug offenbar, die reale Situation zu verdeutlichen: Zu den Schwierigkeiten in der Produktion und der ungenügenden technischen Zuverlässigkeit der neuen Modelle kam die notwendige Zeit für die Umstellung der Truppe, die nicht nur die neue Technik, sondern auch veränderte Einsatzgrundsätze meistern musste. Guderian war seit seiner Rückkehr in den aktiven Dienst Anfang 1943 mit Umstrukturierung und Teil-Neuaufbau der deutschen Panzertruppe befasst. Diese befand sich durch die Verluste an der Front, vor allem jedoch aufgrund schlechten Managements in der Entwicklung, Kompetenzgerangels zwischen den Waffengattungen und einer ineffektiven Einsatzdoktrin in einem schlechten Zustand.

Zu grösseren Angriffsoperationen war die Truppe im Frühjahr, so seine spätere Darstellung, praktisch nicht in der Lage. Der Umbau hatte Ende April 1943 gerade erst begonnen. Unabhängig von der beschleunigten Umstrukturierung der Kernverbände war die Wehrmacht nach den verlustreichen Kämpfen am Jahresanfang im Mai noch nicht wieder bereit, weitreichende Angriffsoperationen durchzuführen. Dieser Tatsache war bereits der Stopp der Kämpfe nach der erfolgreichen Rückeroberung von Charkow geschuldet, bei der unter anderem die SS-Panzergrenadier-Division LSSAH in schweren Strassenkämpfen fast die Hälfte ihrer Kampfstärke verloren hatte.

Guderian vertrat den Standpunkt, es sei sinnvoller, die neuen Panzer in den bevorstehenden Auseinandersetzungen an der Westfront einzusetzen oder wenigstens die begrenzten Kräfte nur an einer Stelle zu einem Durchbruch auf Kursk zu konzentrieren, statt sie in einem Frontalangriff auf die sowjetische Verteidigung, die genau diese Vorgehensweise erwartete, zu verschwenden.

Zeitzler und von Kluge traten dieser Ansicht entgegen und spekulierten dabei in ihrer Argumentation anscheinend auf Hitlers Technikbegeisterung. Insbesondere von Kluge spielte die Produktionsschwierigkeiten herunter und stellte demgegenüber die Vorteile der neuen Panzer heraus, die sich auf dem Schlachtfeld ergeben würden. Guderian, seit langem eine persönliche Abneigung gegen von Kluge hegend, opponierte lebhaft dagegen. Die Spannungen zwischen den beiden Kontrahenten eskalierten sogar in einer durch von Kluge gegenüber Guderian ausgesprochenen Duellforderung, in der er Hitler fragte, ihm dabei als Sekundant zu dienen. Den Anwesenden gelang es nur mit Mühe, die beiden Kontrahenten zu beruhigen.

Hitler hielt sich, wie häufig, zunächst aus den Streitigkeiten heraus und ergriff keine Partei. Obwohl er die Einwände nachvollziehen konnte und die Produktionsschwierigkeiten als gegeben hinnahm, war er angesichts der erwarteten Vorteile einer erfolgreichen Operation nicht bereit, Zitadelle abzusagen oder einen definitiven Beginn festzulegen, bevor eine ausreichende Menge der neuen Panzer zur Verfügung stand. Der Plan blieb damit in Kraft. Operative Vorbereitungen, Truppenkonzentrationen und die Zuführung neuer Waffen liefen in den nächsten Wochen weiter. Als neuer Termin wurde der 12. Juni genannt.

Einfluss der strategischen Lage und die Partisanenbekämpfung im Gebiet Orjol

Nach dem Fall von Tunesien an alliierte Truppen und dem kompletten Verlust der Heeresgruppe Afrika – einer militärischen Katastrophe, die rein zahlenmässig in ihrem Ausmass mit der von Stalingrad vergleichbar war – verschob Hitler am 13. Mai angesichts der nun realen Bedrohung des deutsch besetzten Griechenlands oder gar Italiens durch eine alliierte Landungsoperation den Start von Zitadelle auf Ende Juni. Hitler wollte sich zunächst Sicherheit verschaffen, ob das faschistische Italien nach dem Verlust seiner nordafrikanischen Kolonien und im Angesicht einer echten Bedrohung den Krieg fortsetzen würde, bevor er einen massiven Truppeneinsatz an der Ostfront genehmigte.

Die Entwicklung in Nordafrika war jedoch nicht der einzige Faktor: Entscheidend waren vor allem die massiven logistischen Schwierigkeiten im Raum der Heeresgruppe Mitte, die durch umfangreiche Partisanenaktivitäten in der Umgebung von Orjol verursacht wurden, sowie weitere Forderungen nach Verstärkungen. Insbesondere der Kommandeur der 9. Armee und Befehlshaber des nördlichen Angriffsflügels Walter Model tat sich diesbezüglich hervor. Obwohl sich Model gegenüber Hitler immer wieder für Zitadelle ausgesprochen hat, wurde dieses Verhalten im Nachhinein häufig als Indiz für eine versteckte Gegnerschaft gedeutet.

Die in den dichten Wäldern östlich des Flusses Desna und im rückwärtigen Raum hinter der 9. Armee und 2. Panzerarmee operierenden Partisanenverbände wurden zentral vom sowjetischen Oberkommando geführt und massiv aus der Luft mit Waffen, Ausrüstung und Personal unterstützt. Sie umfassten nach heutigen Schätzungen im Frühjahr mehr als 100.000 Mann. Ihre Angriffe und Sabotagen hatten solche Ausmasse angenommen, dass die ohnehin schon unzureichenden Eisenbahnkapazitäten weiter eingeschränkt wurden. Die Eisenbahnlinien Brjansk-Konotop und Brjansk-Shirekina sowie alle Strassen südlich von Brjansk mussten zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden. Dies betraf sogar die Hauptverkehrsstrasse von Brjansk nach Orjol, welche zudem nur in geschlossenen Konvois benutzt werden konnte. Darin bestand ein echtes Risiko für die Durchführung von Zitadelle, für die nicht nur Verbindungsstrassen auf der Nord-Süd-Achse ausgebaut wurden, sondern sogar das Brückensystem erweitert werden musste, um die neuen schweren Ferdinand-Panzerjäger an die Front zu transportieren. Gegen die Partisanen starteten die Deutschen im Mai gross angelegte mehrwöchige Operationen. Auch mehrere für Zitadelle vorgesehene Fronteinheiten – darunter mit der 4. Panzer-Division ein besonders schlagkräftiger Verband – waren beteiligt. Diese Einheiten benötigten später, nach Abschluss der unter dem Decknamen Unternehmen Zigeunerbaron geführten weitgehend erfolglosen Operation Zeit für Rückführung und Auffrischung. Die 9. Armee gab schliesslich als frühestmöglichen Zeitpunkt für den Beginn der Offensive den 19. Juli an.

Die Heeresgruppe Süd befand sich ebenfalls in Auffrischung und Umstrukturierung, so dass bei ihr eine Bereitschaft zum Angriff noch im Juni fraglich erscheinen musste.

Neuere Erkenntnisse (vgl. vor allem Roman Töppel) legen den Schluss nahe, dass vornehmlich die strategische Lage, die realen Schwierigkeiten der Fronttruppe und insbesondere die logistischen Probleme bei der Vorbereitung und nicht das später vielfach kritisierte Warten Hitlers auf neue Panzermodelle die Verzögerung von Zitadelle verursachten. Allerdings erfolgte die letzte Verschiebung erst Ende Juni, um die Panzergrenadier-Division Grossdeutschland mit einem grösseren Kontingent Panther auszurüsten.

Vergleich der Armeen

Für den Angriff hatte die Wehrmacht drei Armeen und einen grossen Teil der an der Ostfront stationierten Panzer zur Verfügung. Die 9. Armee unter Model hatte 335.000 Mann (davon 223.000 kämpfende Truppen), die 4. Panzerarmee unter Hoth hatte 223.907 Mann (davon 149.271 kämpfende Truppen) und die Armeeabteilung Kempf hatte rund 100.000 Mann (davon 66.000 kämpfende Truppen). Zusammen waren dies 778.907 Mann, wovon 518.271 zu den kämpfenden Truppen gehörten.

Die Rote Armee hatte zwei Fronten (vergleichbar mit deutschen Heeresgruppen) für die Verteidigung in Stellung gebracht und eine weitere dahinter als Reserve. Die Zentralfront unter Konstantin Rokossowski hatte 711.575 Mann (davon 510.983 kämpfende Truppen), Watutins Woronescher Front hatte 625.591 Mann (davon 446.236 kämpfende Truppen) und die Steppenfront unter Iwan Konew stellte 573.195 Mann (davon 449.133 kämpfende Truppen). Diese drei Fronten zusammen hatten 1.910.361 Mann, wovon 1.426.352 Mann zu den kämpfenden Truppen gehörten.