Folgeschlachten Unternehmen Barbarossa

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Kriegszeit 1941

- Schlacht um Kiew (23.08.1941 – 26.09.1941)

- Leningrader Blockade (heute St. Petersburg) (08.09.1941 – 27.01.1944)

- Schlacht am Asowschen Meer (26.09.1941 – 21.09.1941)

- Schlacht um Rostow (17.09.1941 – 02.12.1941)

- Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk (30.09.1941 – 30.10.1941)

- Schlacht um Moskau (02.10.1941 – 31.01.1941)

- Schlacht um Tichwin (16.10.1941 – 30.12.1941)

- Schlacht bei Charkow (20.10.1941 – 24.10.1941)

- Schlacht um Tula (24.10.1941 – 05.12.1941)

- Schlacht um Sewastopol (30.10.1941 – 04.07.1942)

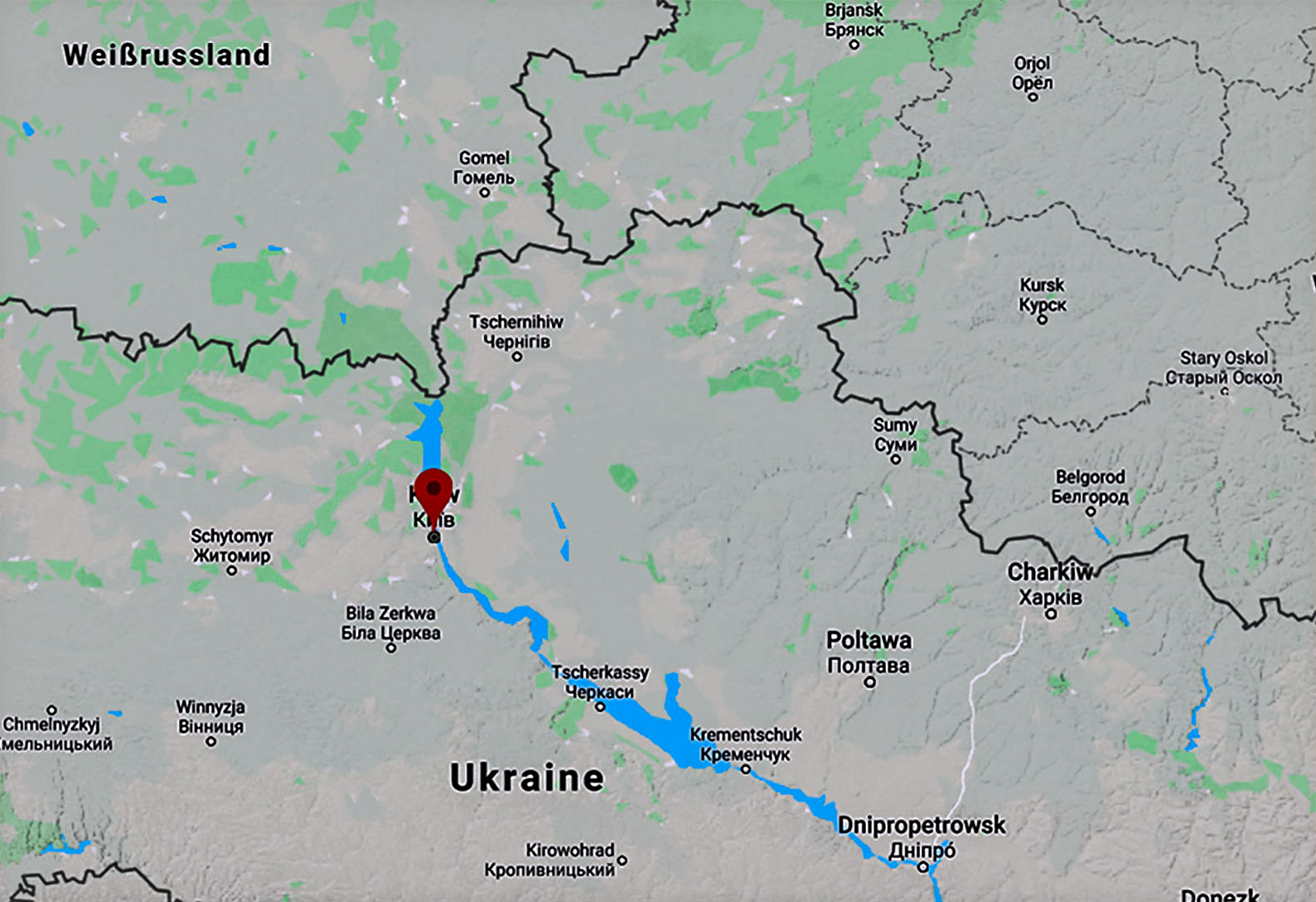

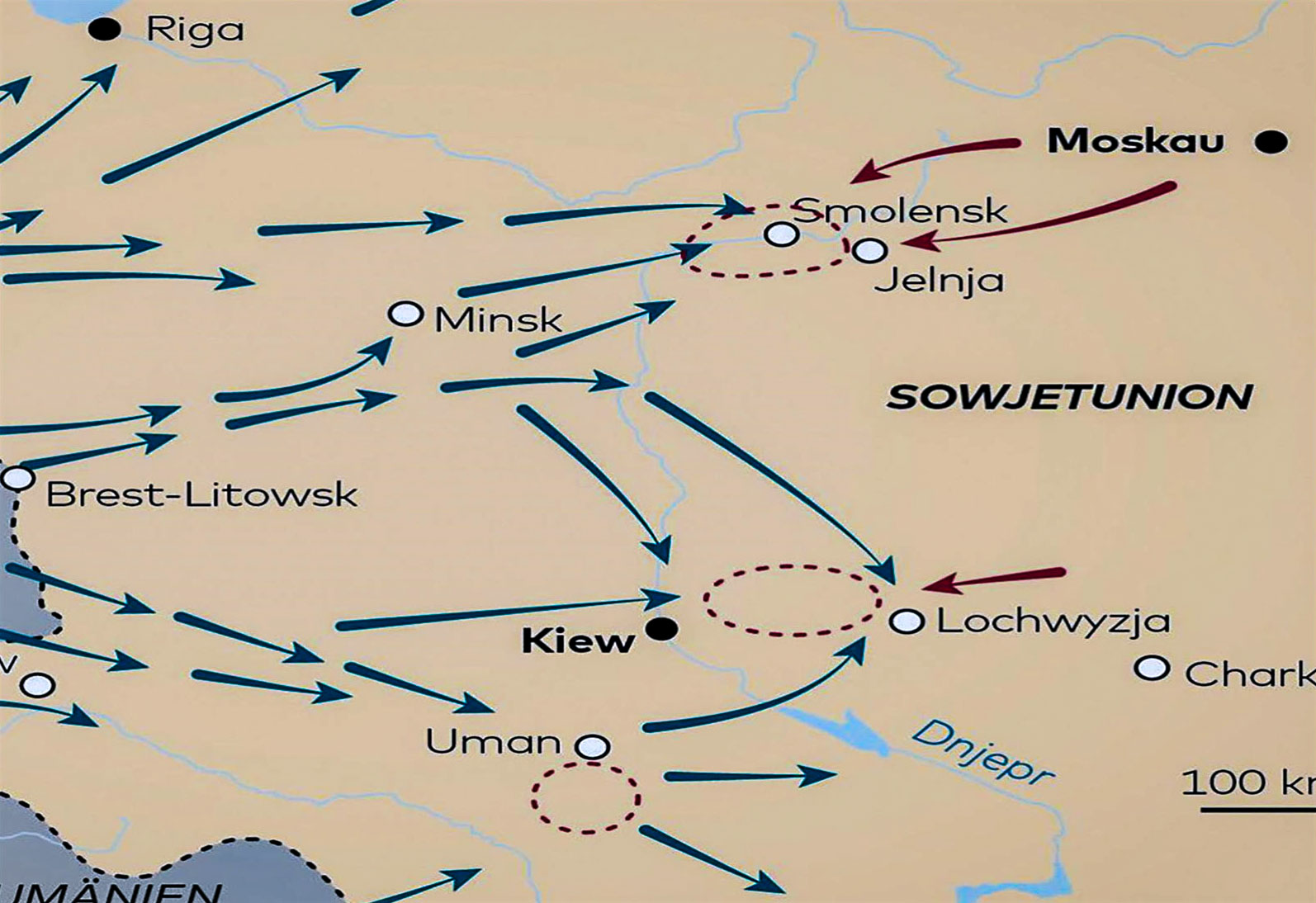

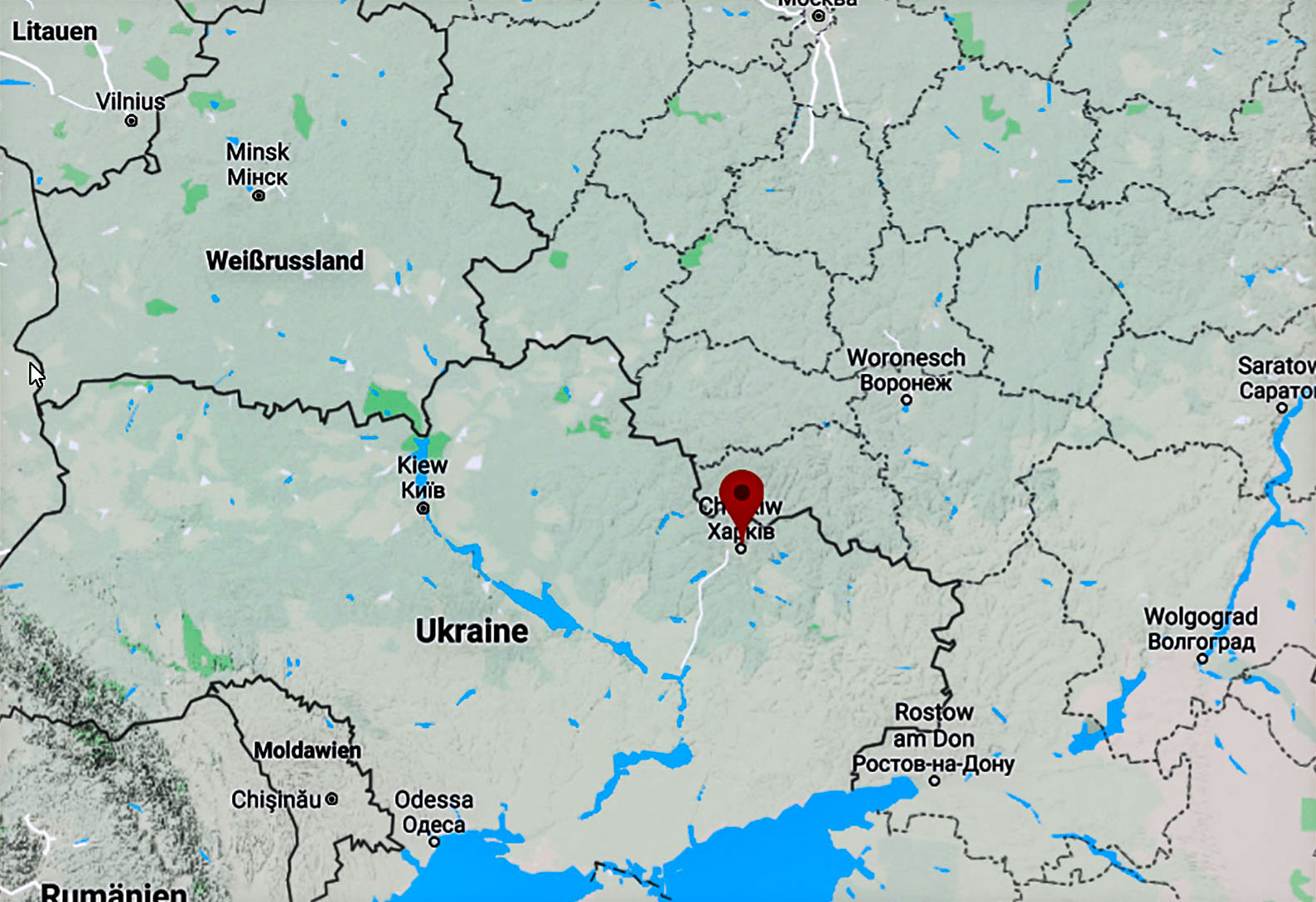

Schlacht um Kiew (23.08.1941 – 26.09.1941)

Die Schlacht um Kiew war eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich unter Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt. Die Schlacht fand von Mitte August bis zum 26. September 1941 statt.

Hintergrund

Nach den raschen Erfolgen der Wehrmacht zu Beginn des Russlandfeldzugs befahl Hitler am 21. August 1941 entgegen der anfänglichen Planung des Generalstabes, den Stoss auf Moskau vorläufig zugunsten der vollständigen Eroberung der Ukraine abzuändern.

Durch die Panzerschlacht bei Dubno-Luzk-Riwne war der Grossteil der mechanisierten sowjetischen Kräfte ausgeschaltet worden, so dass die verbleibenden Kräfte über unverhältnismässig wenige Panzer verfügten. Der Schwerpunkt der Heeresgruppe Süd war gegen das Industriegebiet am Donez angesetzt. Die zentrale Rolle wurde dabei der 17. Armee zugewiesen, welche in allgemeiner Richtung auf Woroschilowgrad vorgehen sollte. Die Aufgabe des Flankenschutzes nach Norden fiel dabei der 6. Armee, jener nach Süden der Panzergruppe 1 zu. Interessant ist, dass zu diesem Zeitpunkt nicht an eine Umfassungsoperation, sondern an ein keilförmiges Vortreiben gedacht war, da Generalstabschef Halder jenseits des Dnepr keine geschlossene Widerstandskraft der Roten Armee erwartete.

Die Möglichkeit eines offensiven Zusammengehens mit der Heeresgruppe Mitte zeichnete sich am 20. August ab, als die 2. Armee Gomel genommen hatte. Ungeduldig wegen der langen Bereinigung des Pripjat-Raumes traf Hitler am 21. August die später noch folgenreiche Entscheidung, dass die Heeresgruppe Mitte mit der Heeresgruppe Süd zusammenwirken solle und dabei ohne Rücksicht auf spätere Operationen so viele Kräfte anzusetzen habe, wie sie als notwendig betrachte. Dazu wurde die Panzergruppe 2 des Generalobersten Guderian angesetzt, welcher anfangs gegen diesen Kräfteansatz argumentierte, da er sich auf die Wege- und Treibstoffsituation und das Auffrischungsbedürfnis der schnellen Truppen unter der Prämisse des baldigen Vorgehens gegen Moskau berief. Erst nach einer Unterredung mit Hitler schlug Guderian sogar von sich aus den Einsatz der gesamten Panzergruppe 2 vor, was wiederum Reibungen mit dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Feldmarschall von Bock, mit sich brachte, da dieser seine Kräfte für den Stoss auf Moskau zusammenhalten wollte.

Operative Planung

Nach dem Plan des deutschen Oberkommandos hatte die Panzergruppe 2 der Heeresgruppe Mitte nach Süden abzuschwenken, um die vor der Front der 6. Armee zwischen Dnepr und Kiew aufgestellten vier (5., 21., 26. und 37.) sowjetischen Armeen den Rückweg abzuschneiden. Bei der Heeresgruppe Süd hatte die deutsche 17. Armee durch einen Vormarsch nach Nordost zum Dnepr zwischen Kanew und Krementschug aufzuschliessen und gemeinsam mit der Panzergruppe 1 einen Brückenkopf zu errichten, um den Verbänden der Heeresgruppe Mitte entgegenstossen zu können. Eine günstige Ausgangsbasis wurde geschaffen durch Erreichen und Sicherung der Dnepr-Linie zwischen Kanew und Tscherkassy durch das IV. Armeekorps (Gruppe Schwedler) und das XXXXIV. Armeekorps. Bei Krementschug hatte das XI. und LII. Armeekorps der 17. Armee einen Brückenkopf am anderen Dnepr-Ufer zu errichten, aus dem später der Angriff aus dem Süden erfolgen sollte.

Nach dem Plan des deutschen Oberkommandos hatte die Panzergruppe 2 der Heeresgruppe Mitte nach Süden abzuschwenken, um die vor der Front der 6. Armee zwischen Dnepr und Kiew aufgestellten vier (5., 21., 26. und 37.) sowjetischen Armeen den Rückweg abzuschneiden. Bei der Heeresgruppe Süd hatte die deutsche 17. Armee durch einen Vormarsch nach Nordost zum Dnepr zwischen Kanew und Krementschug aufzuschliessen und gemeinsam mit der Panzergruppe 1 einen Brückenkopf zu errichten, um den Verbänden der Heeresgruppe Mitte entgegenstossen zu können. Eine günstige Ausgangsbasis wurde geschaffen durch Erreichen und Sicherung der Dnepr-Linie zwischen Kanew und Tscherkassy durch das IV. Armeekorps (Gruppe Schwedler) und das XXXXIV. Armeekorps. Bei Krementschug hatte das XI. und LII. Armeekorps der 17. Armee einen Brückenkopf am anderen Dnepr-Ufer zu errichten, aus dem später der Angriff aus dem Süden erfolgen sollte.

Die sowjetische Südwestfront hatte ihr Hauptquartier in Kiew, stand unter dem Kommando von Generaloberst Michail Petrowitsch Kirponos und wurde mit fünf Armeen im Raum zwischen Dnepr und Desna immer mehr eingeengt. Die Stawka hatte Marschall Semjon Budjonny als zusätzlichen Oberbefehlshaber der Südwestfront eingesetzt.

Anfang August wurde die neugeschaffene 37. Armee unter General Andrei Wlassow mit 7 Schützendivisionen zum direkten Schutz in die Stadt Kiew verlegt.

Die 5. Armee (General Michail I. Potapow) verteidigte anfangs im Raum Korosten und wurde nach Bedrohung ihrer Nordflanke über den Dnjepr auf Tschernigow zurückgedrängt.

Die 21. Armee (General W. I. Kusnezow) kämpfte an der Nordseite an der Desna gegenüber Guderians Truppen und wurden auf Bachmatsch gedrängt.

Die 26. Armee (General F. J. Kostenko) war als Reserve verfügbar.

Die 38. Armee (General D. I. Rjabyschew) sicherte im Süden die Dnjeprlinie und blockierte den deutschen Brückenkopf gegenüber Krementschug.

Ablauf der Operationen

Westlicher Abschnitt

Die aus dem Raum Schitomir direkt nach Kiew anrückende deutsche 6. Armee kam mit dem XXIX. Armeekorps (General Obstfelder) nur schwer voran, weil sie an der Nordflanke starken Angriffen durch die sowjetische 5. Armee ausgesetzt war. An der Nordflanke der 6. Armee sicherte die 213. Sicherungsdivision gegen das schwer zugängliche Gebiet am Südrand der Pripjetsümpfe. Das neu eingeführte LI. Armeekorps (General Reinhard) nahm den Vorstoss in Richtung auf Malin auf, wo das sowjetische 22. mechanisierte Korps eine Verteidigungslinie aufbaute. Am linken Flügel marschierte das XVII. Armeekorps in Richtung auf Korosten vor, wo das sowjetische 31. Schützenkorps sicherte. Am 22. August besetzte die 62. Infanterie-Division Owrutsch. Der Rückzug des nördlichen Flügels der Armee Potapow über den Pripjat zum Dnjepr wurde über Tschernobyl abgewickelt. Das 31. Schützenkorps (193., 195. und 200. Schützendivision) übernahm gegenüber Kolypta die Verteidigung am östlichen Ufer des Dnjepr. Das 15. Schützenkorps (62., 45. und 135. Schützendivision) machte gegenüber der deutschen 2. Armee in Richtung Tschernigow Front nach Nordosten. Die Abwehr sowjetischer Gegenangriffe zwischen Teterew und dem Sdwish-Abschnitt wurde von der 296. Infanterie-Division getragen, die 75. Infanterie-Division wurde zur Schliessung des südlichen Ringes um Kiew bestimmt und die 113. und 168. Infanterie-Division zur Sicherung zwischen Sdwish und Irpen in den Raum Gostomel herangezogen.

Ebenfalls am 23. August erreichte die 111. Infanterie-Division die grosse Dnjeprbrücke bei Gornostaipol. Die dahinter folgende 11. Panzer-Division, die ihr über den Fluss gefolgt war, konnte am 24. August zügig zur Desna durchdringen, wurde aber durch Aktionen der sowjetischen Dnjepr-Flottille, der es gelang, die Brücke zu zerstören, abgeschnitten. Unter starken Feinddruck auf beide Flanken musste sich diese Vorhut bis 29. August wieder auf den Brückenkopf am Dnjepr zurückkämpfen. Am 4. September leitete das deutsche LI. Armeekorps den neuerlichen Angriff aus dem jetzt gesicherten Brückenkopf Okuninowo in Richtung Oster an der Desna ein, während südlicher das XXIX. Armeekorps gegen die südliche Befestigungslinie von Kiew vorging.

Nördlicher Abschnitt

Die am 25. August eröffnete Offensive der Panzergruppe 2 kam anfangs rasch in Gang, auch weil man in Nowgorod-Sewerski eine Desna-Brücke unversehrt in die Hand bekam. Da jedoch dieser Desna-Brückenkopf hart attackiert wurde und auch die mit sieben Divisionen angetretene 2. Armee nur schwer vorankam, verzögerte sich der Vormarsch. Am 31. August wurde auch die 4. Panzerdivision nach der Sicherung des Desna-Brückenkopf nach Süden nachgezogen. Die 3. Panzer-Division unter Generalmajor Model überschritt den Sudost und strebte weiter südwärts zum Sejm-Abschnitt. Gegenüber den Angriffen der sowjetischen 13. und 40. Armee aus dem Raum Trubtschewsk bis Gluchow sicherte das motorisierte XXXXVI. und XXXXVII. Armeekorps (mot.) die rechte Flanke der Panzergruppe 2. An der linken Flanke Guderians begleiteten das XIII. und XXXXIII. Armeekorps der 2. Armee das Vorgehen zur Desna und nach Tschernigow. Als die Truppen des Generals Geyr von Schweppenburg am 10. September Bachmatsch besetzen, brach die Linie der sowjetischen 21. Armee zusammen. Die Truppen der deutschen 2. Armee konnten ab 8. September die Front der sowjetischen 5. Armee eindrücken, von rechts nach links überwanden die 17., 134., 260., 131., 293., 112. und 45. Infanterie-Division den Desna-Abschnitt und erreichten die nächsten Tage den Raum zwischen Koselez und Neschin. Das XXIV. Armeekorps (mot.) hatte am 9. September den Sejm überschritten und erreichte einen Tag später Romny, womit der eigentliche Treffpunkt mit der Panzergruppe 1 geplant war. Die Panzergruppe 1 kam im Süden jedoch wegen nahezu unpassierbarer Schlammwege kaum voran, so dass Guderians Vorhut, die 3. Panzer-Division noch weiter bis Lochwiza vorgehen musste.

Südlicher Abschnitt

Die Heeresgruppe Süd befahl am 4. September den Angriff der 17. Armee aus dem Brückenkopf bei Krementschug nach Norden in Richtung auf Mirgorod und Lubny, um die Front der am mittleren Dnepr stehenden Feindkräfte (sowjetische 38. Armee) zu durchbrechen. Das XI. Armeekorps unter General Kortzfleisch setzte mit der 125. und 239. Infanterie-Division über den Dnjepr. Dem LII. Armeekorps (General der Infanterie von Briesen) fiel dabei an der Ostflanke der Schutz gegenüber sowjetischen Angriffen aus dem Raum Krasnograd zu. Zusätzlich wurde von der 6. Armee das im Raum Radomyschl freigewordene Generalkommando LV. A.K. (General Vierow) für den Aufbau der neuen Front im Raum Poltawa herangezogen.

Ab 12. September wurde zum Vorstoss nach Norden zuerst das XXXXVIII. Armeekorps (mot.) (General Kempf) und darauf das XIV. Armeekorps (mot.) (General von Wietersheim) an der Spitze des Angriffes gestellt. Das XXXXVIII. Armeekorps (mot.) stiess mit der 9. Panzer-Division, 25. Infanterie-Division (mot.), 13. und 16. Panzer-Division die Sula entlang nordwärts über Lubny nach Norden. Dahinter folgte das XIV. Armeekorps (mot.) mit der 14. Panzerdivision und 60. Infanterie-Division (mot.) nach. Am 15. September wurde die Verbindung zwischen den Panzertruppen der Generale Model und Hube hergestellt und der noch dünne Ring geschlossen. Neben dieser weit umspannenden Einschliessung der Hauptkräfte der sowjetischen Südwestfront kam es mit dem Dnepr-Übergang der 6. Armee zu einer Einschliessung Kiews, welches am 19. September fiel.

Ausklang

Vergeblich stellten Marschall Budjonny und General Kirponos mehrmals die Forderung zur Räumung Kiews und zum noch möglichen Ausbruch. Stalins Befehl, „stehen, halten und notfalls sterben“ führte unweigerlich zur Einkesselung. Am 16. September bekam Marschall Timoschenko den Oberbefehl über die Südwestfront, als Chef über die operative Führung wurde Generalmajor Hovhannes Baghramjan eingesetzt. Durch Neuzuführungen und noch aus den Kessel ausgebrochene Einheiten verfügte die Front bald wieder über eine neuformierte 21., 40. und 38. Armee, welche sofort im Raum Poltawa und am Sula-Abschnitt mit Gegenstössen begann, um die noch anhaltenden Ausbruchsversuche zu unterstützen. Am 20. September wurde das Hauptquartier von Kirponos selbst überraschend in ein Gefecht mit deutschen Truppen verwickelt. General Kirponos leitete die Kämpfe bei Drjukowtschina von einem Waldrand aus, wo er bald verwundet wurde. Kurze Zeit später erlitten er und sein Generalstabschef Tupikow bei Schumeikowo tödliche Verwundungen.

Die Kesselschlacht im Osten Kiews ging erst am 26. September zu Ende. Rund 665.000 sowjetische Soldaten gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft; zudem wurden 884 Panzer, 418 Pak und 3018 Geschütze erbeutet. Laut anderen Quellen verlor die Rote Armee in der Kiewer Verteidigungsoperation vom 7. Juli bis zum 26. September 1941 700.544 Soldaten (darunter 616.304 Tote, Vermisste und Gefangene).

Besetzung von Kiew

Die Einnahme Kiews sollte folgenreiche Probleme bezüglich der Sicherheit der Truppen in der Stadt mit sich bringen. Nach Abschluss der Kämpfe stellte sich heraus, dass nicht nur umfangreiches Material abtransportiert und die Bahnverbindungen nachhaltig unterbrochen worden waren, sondern auch umfangreiche nachträgliche Zerstörungen durch mit Funk auszulösende Sprengungen vorbereitet waren. So befahl bereits am 13. September das Oberkommando der 6. Armee, dass sich die Truppe in der Innenstadt nur mit schriftlicher Bestätigung des AOK aufhalten dürfe. Durch einen anonymen Hinweis erfuhren die Besatzungstruppen von vorbereiteten Sprengsätzen in grösseren, für Stabs- und Truppenunterkünfte geeigneten Gebäuden, was am 19. September eine teilweise erfolgreiche Suchaktion auslöste. Am 24. September löste dann ein sowjetischer Sprengsatz neben dem Hauptpostgebäude in einem Beute- und Munitionslager einen Grossbrand aus, welcher rasch Teile der Stadt ergriff und durch das Feuerwehrregiment „Sachsen“ nicht gelöscht werden konnte. Zur Eindämmung des um sich greifenden Feuers mussten grosse Brandschneisen gesprengt werden. Erst am 29. September konnte das Grossfeuer unter Einsatz der Truppe, der Technischen Nothilfe, der einheimischen und der deutschen Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der grossen Verluste der deutschen Verbände in der Stadt befahl Hitler, dass befestigte Grossstädte zukünftig nicht mehr im direkten Angriff eingenommen, sondern nach einer Umgehung belagert und schliesslich mit Artillerie und Luftangriffen zu Fall gebracht werden sollten. Am 12. Oktober bestätigte er das Betretungsverbot für Verbände nochmals mit Blick auf Moskau und Leningrad, um die Truppen nicht Verlusten durch Spreng- oder Sabotageaktionen auszusetzen. Letztendlich wurde diese Verfahrensweise aber nie – abgesehen von der Leningrader Blockade – angewendet, und zwar schon deshalb nicht, weil die Truppe auf diese Verkehrsknotenpunkte und die Unterkünfte für Stäbe, Depots und sonstige Versorgungseinrichtungen nicht verzichten konnte.

Die Folgen

Kiew wurde bereits am 19. September besetzt, die Kämpfe an der östlichen Kesselfront dauerten aber noch bis zum 26. an. Den Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD fielen im Zusammenwirken mit regulären Heereseinheiten am 29. und 30. September 1941 beim Massaker von Babyn Jar mehr als 33.000 zusammengetriebener Juden aus dem Grossraum Kiew zum Opfer. Das Ende der Kesselschlacht und die hohen sowjetischen Verluste öffneten der Wehrmacht den Zugang in die Ostukraine, zum Asowschen Meer und zum Donbass. Das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) hatte sogar die Hoffnung, noch vor Einbruch des Winters sowohl die Halbinsel Krim einnehmen als auch in den Kaukasus vorstossen zu können. Die starken Verluste der Roten Armee brachten die deutsche Heeresführung zu der letztlich falschen Annahme, dass der Stoss auf Moskau trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit gelingen könne und Hitler befahl nun den direkten Marsch auf die sowjetische Hauptstadt. Die Stadt blieb für 778 Tage bis zur Befreiung am 6. November 1943 durch die Rote Armee nach der Schlacht um Kiew von den Deutschen besetzt.

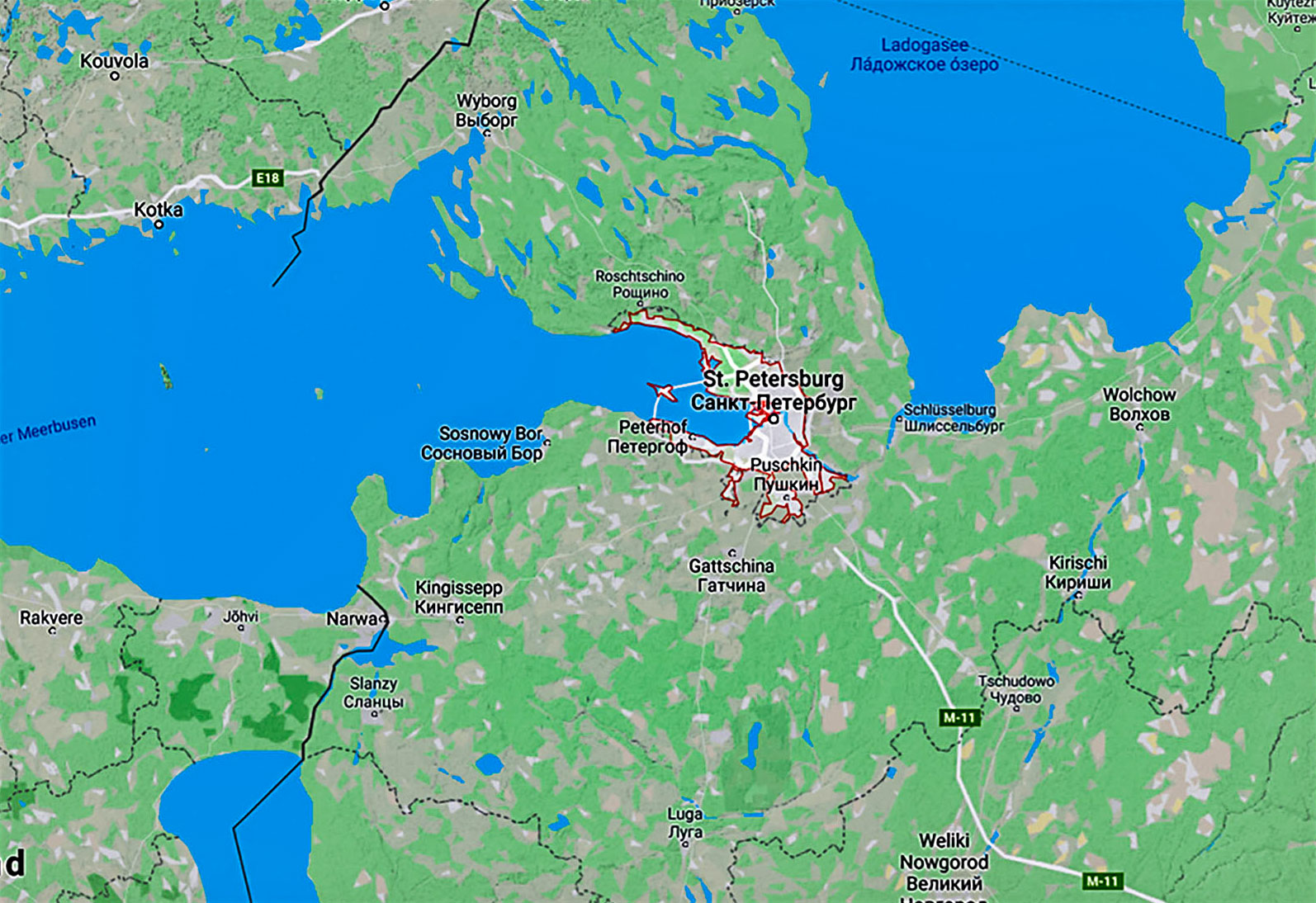

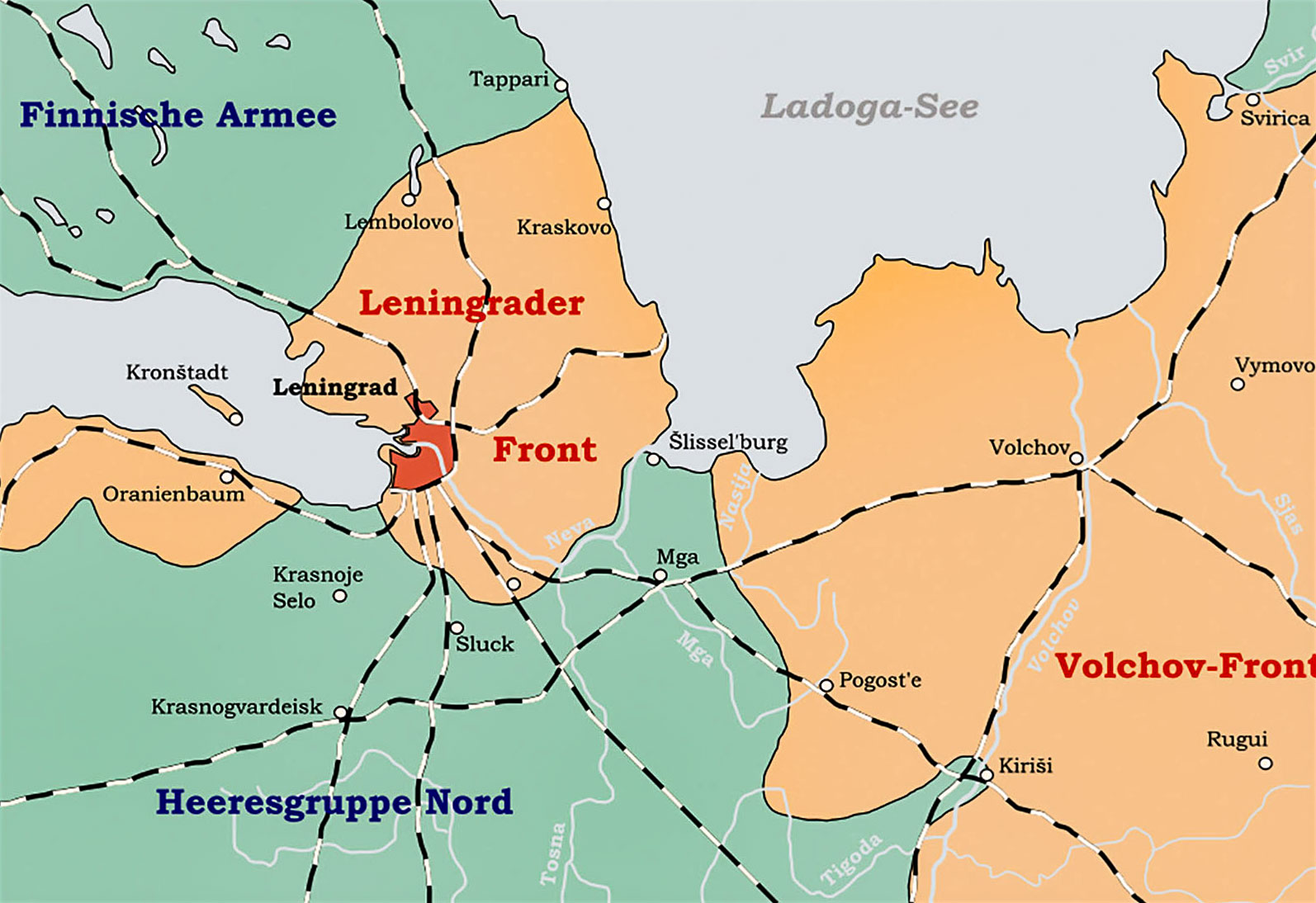

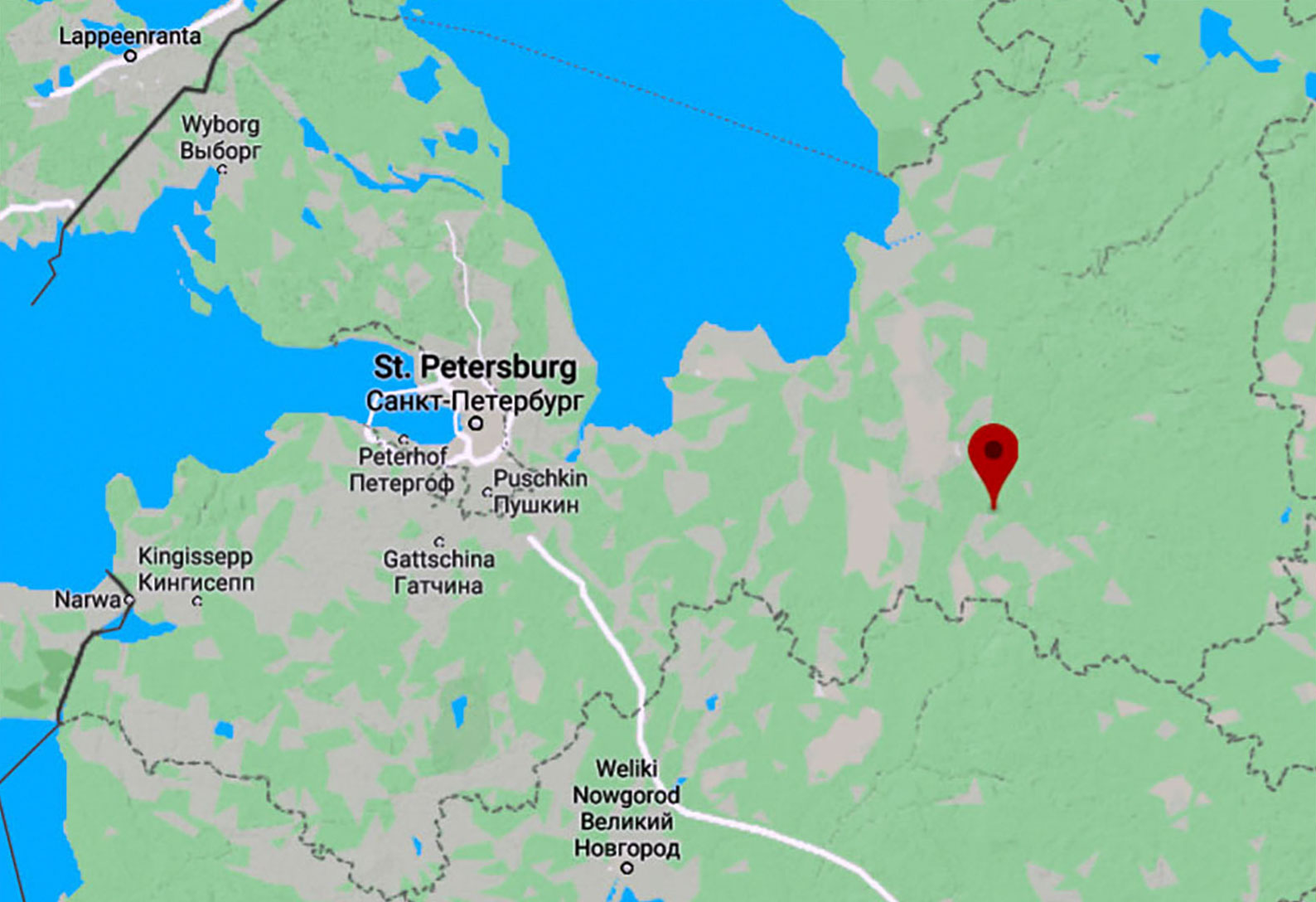

Leningrader Blockade (heute St. Petersburg) (08.09.1941 – 27.01.1944)

Als Leningrader Blockade (russisch блокада Ленинграда blokada Leningrada) bezeichnet man die Belagerung Leningrads (seit 1991 erneut Sankt Petersburg) durch die deutsche Heeresgruppe Nord, finnische und spanische Truppen (Blaue Division) während des Zweiten Weltkriegs. Sie dauerte vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944.

Am 75. Jahrestag des Blockadeendes am 27. Januar 2019 kündigte die deutsche Bundesregierung durch das Auswärtige Amt an, die noch lebenden Opfer der Blockade sowie Projekte zur deutsch-russischen Verständigung mit rund zwölf Millionen Euro zu unterstützen. Die Projekte sollen zusammen mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) umgesetzt werden.

Deutsche Offensive

Nachdem die Truppen der sowjetischen Nordwestfront (8., 11. und 27. Armee) Ende Juni 1941 im Baltikum durch die Wehrmacht geschlagen worden waren, erzwang die an der Spitze vordringende Panzergruppe 4 der Wehrmacht den Weg nach Pskow und Ostrow; beide Städte konnten bis zum 10. Juli eingenommen werden. Die langsamer nachfolgende deutsche 18. Armee drängte derweil die sowjetische 8. Armee über Riga (das am 3. Juli fiel) nach Estland zurück und stand am 7. August am finnischen Meerbusen bei Kunda. Das ab dem 22. Juli dem Armeeoberkommando 18 zugeführte XXXXII. Armeekorps kämpfte derweil im westlichen Teil von Estland, eroberte bis zum 28. August Tallinn und bis Mitte Oktober die grossen baltischen Inseln. Mitte August erfolgte der Angriff der 18. Armee auf Narwa, das XXVI. Armeekorps erreichte am 17. August den Luga-Abschnitt bei Kingissepp. Die deutsche 18. Armee drängte vom Südwesten auf Leningrad vor, während die Panzergruppe 4 und die 16. Armee nördlich und südlich des Ilmensees vorstiessen, um Leningrad vom Osten abzuschneiden und sich mit den finnischen Truppen auf dem Ostufer des Ladogasees zu verbinden. Der Artilleriebeschuss der Stadt begann am 4. September. Am 8. September eroberte die Wehrmacht Schlüsselburg am Ufer des Ladogasees und unterbrach die Landverbindung nach Leningrad.

Sowjetische Verteidigung

Am 27. Juni 1941 entschied der Leningrader Sowjet, tausende Menschen zur Anlage von Befestigungen zu mobilisieren. Mehrere Verteidigungsstellungen wurden gebaut. Eine dieser Verteidigungsstellen verlief von der Mündung der Luga über Tschudowo, Gattschina, Urizk, Pulkowo zur Newa. Eine zweite verlief von Peterhof nach Gattschina, Pulkowo, Kolpino und Koltuschi. Eine dritte Stellung gegen die Finnen wurde in den nördlichen Vorstädten Leningrads gebaut. Insgesamt wurden 190 Kilometer Balkensperren, 635 Kilometer Stacheldrahtverhaue, 700 Kilometer Panzergräben, 5.000 Erd-Holz-Stellungen und Stahlbeton-Artilleriestellungen sowie 25.000 Kilometer Schützengräben von Zivilisten angelegt. Ein Geschütz des Kreuzers Aurora wurde auf den Pulkowskij-Höhen südlich von Leningrad installiert.

Der oberste Vorsitz über die „Kommission für die Verteidigung Leningrads“ wurde am 1. Juli 1941 an den Politkommissar Andrei Schdanow übertragen, der gleichzeitig als Mitglied des Kriegsrates der Leningrader Front fungierte. Die Parteikader Alexei Kusnezow und Pjotr Popkow waren für die Organisation des zivilen Lebens und die Verteilung der Nahrungsmittel innerhalb der Stadt zuständig. Sie ordneten den Bau provisorischer Zufahrtswege zum Westufer des Ladoga-Sees an.

Am 14. September hatte Armeegeneral Georgi Schukow auf Geheiss Stalins den Oberbefehl der Leningrader Front übernommen, welcher die 8., 23., 42. und 55. Armee unterstellt waren. Schon am 10. Oktober 1941 wurde Schukow jedoch durch General Iwan Fedjuninski und dieser am 27. Oktober durch Generalleutnant Michail Chosin abgelöst. Schukow wurde mit der entscheidenden Verteidigung Moskaus betraut, wohin auch starke deutsche Panzerkräfte aus dem Raum Leningrad abgezogen wurden.

Finnische Offensive

Im August, zu Beginn des Fortsetzungskrieges, hatten die Finnen den Isthmus von Karelien zurückerobert und rückten östlich des Ladogasees durch Karelien weiter vor, wodurch sie nun Leningrad im Westen und Norden bedrohten. Die finnischen Truppen hielten jedoch an der alten finnisch-russischen Grenze von 1939. Das finnische Hauptquartier wies deutsche Bitten um Luftangriffe gegen Leningrad zurück und rückte nicht weiter südlich über den Swir (160 Kilometer nordöstlich Leningrads) ins besetzte Ostkarelien vor. Der deutsche Vormarsch war dagegen sehr rasch und im September schlossen die deutschen Truppen Leningrad ein.

Am 4. September reiste der Chef des Wehrmachtführungsstabes, General Jodl, zum finnischen Hauptquartier, um den Oberkommandierenden Mannerheim zu überreden, die finnische Offensive fortzusetzen. Mannerheim lehnte dieses Ansinnen ab.

Nach dem Krieg gab der frühere finnische Präsident Ryti an:

„Ich besuchte am 24. August 1941 das Hauptquartier von Marschall Mannerheim. Die Deutschen forderten uns auf, die alte Grenze zu überschreiten und die Offensive gegen Leningrad fortzusetzen. Ich sagte, dass die Eroberung Leningrads nicht unser Ziel sei und wir uns nicht daran beteiligen sollten. Mannerheim und der Kriegsminister Walden stimmten mir zu und lehnten die Angebote der Deutschen ab. Das Ergebnis war eine paradoxe Situation: die Deutschen waren nicht in der Lage, sich Leningrad von Norden zu nähern“.

Belagerung

Mit der Schliessung des Blockaderings am 8. September wurden alle Versorgungslinien für die Millionenstadt abgeschnitten und die Versorgung war nur noch über den Ladogasee möglich. Allerdings war diese Route für die Erfordernisse der Stadt nicht ausgebaut, da es keine Anlegestelle und keine Zufahrtsstrassen gab. An der Verteidigung der Leningrader Front waren die 8. Armee (General Tscherbakow), 42. Armee (General Iwanow) und 55. Armee (General Lasarew) beteiligt.

Am 8. September begann der Generalangriff der deutschen 18. Armee und der Panzergruppe 4 (Generaloberst Erich Hoepner). Den Hauptangriff führte das XXXXI. Armeekorps (1. und 6. Panzer-Division, sowie 36. Infanterie-Division) im Zusammenwirken mit dem XXXVIII. Armeekorps (1. und 291. Infanterie-Division), der vom Westen über Krasnoje Selo und die Dudenhofer Höhen nach Norden angesetzt wurde. Im Süden aus dem Raum Gatschina und im Osten aus dem Raum Mga wurden die Divisionen des L. und XXVIII. Armeekorps zum Angriff auf den südlichen Festungsgürtel eingesetzt.

Am 16. September 1941 erreichte das XXXVIII. Armeekorps mit der 58. und 254. Infanterie-Division von Süden kommend bei Uritzk den Finnischen Meerbusen und schnitt starke sowjetische Kräfte von der Hauptmacht in Leningrad ab. Im Raum beidseitig von Peterhof konnte sich die Masse der abgeschnittenen 8. Armee im entstandenen Brückenkopf von Oranienbaum und auf der Insel Kotlin (mit der Festung Kronstadt) erfolgreich halten. Mitte September wurde die Lage der Heeresgruppe Nord kritisch, weil das südlich des Ilmensees stehende X. und II. Armeekorps der 16. Armee zwischen Cholm und Staraja Russa starken Gegenangriffen der sowjetischen Nordwestfront ausgesetzt war.

Anfang Oktober verzichteten die Deutschen zugunsten des Angriffes auf Moskau auf den weiteren Angriff auf die Stadt. In der Weisung Nr. 37 vom 10. Oktober 1941 heisst es: „Nachdem die Masse der sowjetrussischen Wehrmacht auf dem Hauptkriegsschauplatz zerschlagen oder vernichtet ist, liegt kein zwingender Grund mehr vor, russische Kräfte in Finnland durch Angriff zu fesseln. Um vor Eintritt des Winters Murmansk … zu nehmen oder … die Murmanbahn abzuschneiden, reichen die Stärke und die Angriffskraft der verfügbaren Verbände und die fortgeschrittene Jahreszeit nicht mehr aus“. Im Dezember 1941 gelang es der Roten Armee im Rahmen der Schlacht um Tichwin, den angesetzten Vorstoss des deutschen XXXIX. Panzerkorps nach Osten zu stoppen. Zudem konnte die im Raum östlich Leningrads neu etablierte sowjetische Wolchow-Front unter Armeegeneral Merezkow die Deutschen über den Fluss Wolchow zurückwerfen und einige Brückenköpfe am linken Ufer erobern.

Die Fortsetzung des deutschen Angriffes auf Leningrad wurde für das Frühjahr 1942 zwar geplant, aufgrund von logistischen Problemen aber immer wieder verschoben. Im September 1942 sah die Heeresgruppe Nord unter dem Decknamen „Unternehmen Nordlicht“ einen Angriff mit dem Ziel der Einnahme der Stadt vor. Wegen eines Entsatzangriffs der sowjetischen Armee auf den östlichen Belagerungsring im Raum Mga–Schlüsselburg (Erste Ladoga-Schlacht) musste die bereits aufmarschierte 11. Armee unter General Erich von Manstein dorthin verlegt werden. In diesen Kämpfen erlitten die deutschen Truppen so schwere Verluste, dass eine baldige Durchführung der geplanten Operation im Jahr 1942 ausschied. Weitere Angriffe mit dem Ziel der Einnahme der Stadt unterblieben.

In der Folgezeit versuchte die Sowjetunion in mehreren Schlachten die Blockade Leningrads aufzubrechen (siehe Abschnitt Sowjetische Entsatzangriffe). Während der Belagerung kamen in der Stadt und in den Gefechten in ihrer Umgebung 1,6 bis 2 Millionen Bürger der Sowjetunion ums Leben.

Luftangriffe

Vom 8. September 1941 an wurde Leningrad massiv bombardiert. Die Luftwaffe bombardierte zunächst vor allem die Lebensmittellager, die Wasser- und die Elektrizitätswerke, während Schulen, Krankenhäuser und Entbindungsheime von der deutschen Artillerie unter Feuer genommen wurden. Bei den ersten Bombardements fielen 5.000 Brandbomben auf den Moskowskij Rajon, 1.311 weitere auf den Smolnij Rajon mit dem Regierungsgebäude und 16 auf den Krasnogwardejskij Rajon. Die Bombardierung verursachte in der Stadt 178 Brände. Ab diesem Zeitpunkt erfolgten täglich schwere Angriffe auf die Stadt. Ganze Wohngebiete wurden schwer beschädigt (Awtowo, Moskowskij, Frunsenskij).

Schwere Angriffe waren gegen das Kirowwerk gerichtet, den grössten Betrieb der Stadt, der von der Front nur drei Kilometer entfernt war. Gezielt wurden von der deutschen Luftwaffe die Badajew-Lagerhäuser beschossen, in denen ein Grossteil der Lebensmittelvorräte der Stadt gelagert war. 3000 Tonnen Mehl und 2500 Tonnen Zucker verbrannten. Wochen nach Beginn der schweren Hungerkatastrophe wurde die süsse Erde, in die der geschmolzene Zucker gelaufen war, zu hohen Preisen auf dem Schwarzmarkt verkauft.

Bis zum Ende des Jahres 1941 warf die deutsche Luftwaffe 66.200 Brand- und 3.499 Sprengbomben über Leningrad ab, während der gesamten Dauer der Blockade waren es 102.520 Brandbomben und 4.653 Sprengbomben. Durch die Art der Bombardierung wurde die Zerstörung zahlreicher ziviler Einrichtungen, wie etwa Schulen, in Kauf genommen. Insgesamt kamen mindestens 16.000 Menschen bei Luftangriffen ums Leben und über 33.000 wurden verletzt.

Die mit den Luftangriffen verfolgte Strategie der völligen Zerstörung Leningrads kam in einem Schreiben des Chefs des SS-Sicherheitsdienstes Reinhard Heydrich vom 20. Oktober 1941 an Heinrich Himmler zum Ausdruck, in dem er sich über die mangelnde Effizienz des deutschen Beschusses beschwerte und den Reichsführer SS an eine Weisung Adolf Hitlers zur „Auslöschung“ der Stadt erinnerte:

„Ich bitte gehorsamst darauf hinweisen zu dürfen, dass die ergangenen strikten Weisungen hinsichtlich der Städte Petersburg und Moskau dann wieder nicht in die Tat umgesetzt werden können, wenn nicht von vorneherein brutal durchgegriffen wird. Der Chef der Einsatzgruppe A, SS-Brif. Dr. Stahlecker, berichtet mir z. B., dass eingesetzte Vertrauensleute, die über die Linie wechseln, von Petersburg zurückgekehrt erzählen, dass die Zerstörungen in der Stadt noch durchaus unbedeutend sind. Das Beispiel der ehemaligen polnischen Hauptstadt hat auch gezeigt, dass selbst intensivster Beschuss nicht diejenigen Zerstörungen hervorrufen kann, die erwartet worden sind. Meines Erachtens muss in solchen Fällen massenhaft mit Brand- und Sprengbomben gearbeitet werden. Ich bitte daher gehorsamst, anregen zu dürfen, den Führer nochmals darauf hinzuweisen, dass – wenn nicht absolut eindeutige und strikte Befehle an die Wehrmacht gegeben werden, die beiden Städte kaum ausgelöscht werden können“.

Hunger

Leningrad gilt als herausragendes Beispiel der deutschen Hungerpolitik in diesem Krieg. Am 2. September 1941 wurden die Nahrungsmittelrationen reduziert. Am 8. September wurde zusätzlich eine grosse Menge an Getreide, Mehl und Zucker durch deutsche Luftangriffe vernichtet, was zu einer weiteren Verschärfung der Ernährungssituation führte.

Am 12. September wurde berechnet, dass die Rationen für Armee und Zivilbevölkerung für die folgende Zeit ausreichen würden:

- Getreide und Mehl – für 35 Tage;

- Grütze und Makkaroni – für 30 Tage;

- Fleisch (inklusive Viehbestand) – für 33 Tage;

- Fette – für 45 Tage;

- Zucker und Süsswaren – für 60 Tage.

Der Abverkauf der Waren erfolgte sehr schnell, da die Menschen Vorräte anlegten. Restaurants und Delikatessläden verkauften weiterhin ohne Karten. Nicht zuletzt gingen auch deshalb die Vorräte dem Ende entgegen. Zwölf Prozent aller Fette und zehn Prozent des Fleisches des städtischen Gesamtkonsums wurden so verbraucht.

Am 20. November wurden die Rationen nochmals reduziert. Arbeiter erhielten 500 Gramm Brot, Angestellte und Kinder 300 Gramm, andere Familienangehörige 250 Gramm. Die Ausgabe von Mehl und Grütze wurde ebenfalls reduziert, aber gleichzeitig die von Zucker, Süsswaren und Fetten erhöht. Die Armee und die Baltische Flotte hatten noch Bestände an Notrationen, die aber nicht ausreichten. Die zur Versorgung der Stadt eingesetzte Ladoga-Flottille war schlecht ausgerüstet und von deutschen Flugzeugen bombardiert worden. Mehrere mit Getreide beladene Lastkähne waren so im September versenkt worden. Ein grosser Teil davon konnte später von Tauchern gehoben werden. Dieses feuchte Getreide wurde später zum Brotbacken verwendet. Nachdem die Reserven an Malz zur Neige gegangen waren, wurde es durch aufgelöste Zellulose und Baumwolle ersetzt. Auch der Hafer für die Pferde wurde gegessen, während die Pferde mit Laub gefüttert wurden.

Nachdem 2000 Tonnen Schafsinnereien im Hafen gefunden worden waren, wurde daraus eine Gelatine hergestellt. Später wurden die Fleischrationen durch diese Gelatine und Kalbshäute ersetzt. Während der Blockade gab es insgesamt fünf Lebensmittelreduzierungen.

Trotz der Beimischung verschiedener Ersatzstoffe zum Brot (Kleie, Getreidespelzen und Zellulose) reichten die Vorräte nicht aus und mit der Kürzung der Brotration am 1. Oktober begann die Hungersnot, Arbeiter erhielten zu diesem Zeitpunkt 400 Gramm und alle anderen 200 Gramm. Mitte Oktober litt bereits ein Grossteil der Bevölkerung am Hunger. Im Winter 1941/1942 verloren die Menschen bis zu 45 Prozent ihres Körpergewichtes. Die Folge war, dass die Körper begannen, Muskelmasse zu verbrennen und Herz und Leber zu verkleinern. Die Dystrophie (Unterernährung) wurde zur Haupttodesursache. Es begann das Massensterben.

Opfer der Zivilbevölkerung

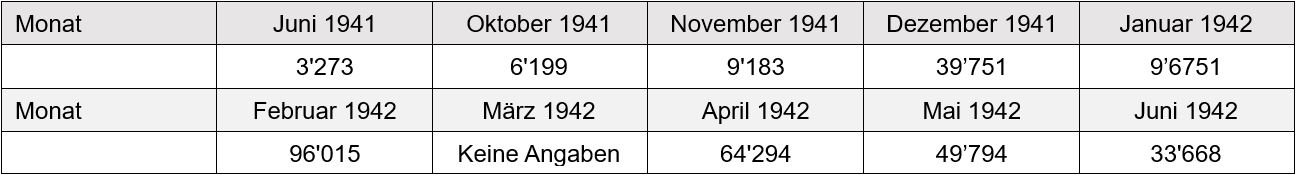

Die folgende Tabelle gibt die Anzahl der monatlichen Todesfälle während des ersten Jahrs der Belagerung wieder.

Insgesamt starben von Juni 1941 bis Juni 1942 etwa 470.000 Menschen.

Die Menschen richteten ihre gesamte Energie auf die Nahrungssuche. Gegessen wurde alles, was organischen Ursprunges war, wie Klebstoff, Schmierfett und Tapetenkleister. Lederwaren wurden ausgekocht und im November 1941 gab es in Leningrad weder Katzen oder Hunde noch Ratten und Krähen. Die Not führte zu einer Auflösung der öffentlichen Ordnung: Petr Popkow erzählte dem Militärberichterstatter Tschakowski, dass er neben der Nahrungsmittelversorgung seine Hauptaufgabe im Kampf gegen Plünderer und Marodeure sehe. Es traten die ersten Fälle von Kannibalismus auf. Insgesamt wurden dem NKWD bis zum Februar 1942 1025 Fälle bekanntgegeben.

Kinderschlitten wurden zum einzigen Transportmittel. Mit ihnen wurden Wasser, Brot und Leichen transportiert. In den Strassen lagen Leichen; Menschen brachen auf der Strasse zusammen und blieben einfach liegen. Der Tod wurde zur Normalität. In den eiskalten Wohnungen lebten die Menschen zusammen mit ihren toten Angehörigen, die nicht beerdigt wurden, weil der Transport zum Friedhof für die entkräfteten Menschen zu beschwerlich war.

Spezielle Komsomolzenbrigaden, die aus meist jungen Frauen bestanden, durchsuchten täglich hunderte von Wohnungen nach Waisenkindern, doch oft lebte in den Wohnungen niemand mehr.

Die Gesamtzahl der Opfer der Blockade ist immer noch umstritten und wird wohl nie richtig festgestellt werden können. Nach dem Krieg meldete die sowjetische Regierung 670.000 Todesfälle in der Zeit vom Beginn 1941 bis Januar 1944, wovon die meisten durch Unterernährung und Unterkühlung verursacht worden waren. Einige unabhängige Schätzungen gaben viel höhere Opferzahlen an, die von 700.000 bis 1.500.000 reichen. Die meisten Quellen gehen aber von einer Zahl von etwa 1.100.000 Toten aus.

Einzelne Opfer: Während der Blockade starb auch der in einer psychiatrischen Abteilung inhaftierte Schriftsteller und Oberiut Daniil Charms, vermutlich an Unterernährung. Ein weiteres ziviles Opfer war der populäre Naturwissenschaftler Jakow Perelman.

Leben in der belagerten Stadt

Zwar wurden bis zum Winter 1941/1942 etwa 270 Betriebe und Fabriken geschlossen, aber das riesige Kirow- und Ischorha-Werk und die Admiralitäts-Werft arbeiteten weiter.

Leningrader Arbeiter liefern weiter Geschütze und Munition für die Verteidiger ihrer Stadt. Aus den riesigen Kirow-Werken rollen sogar bis zum Ende der Blockade täglich T34-Panzer direkt an die Front. Nicht einmal ein Jahr nach dem Ende der Leningrader Blockade erreichen auch einige von ihnen Deutschland. Auch die Hochschulen und wissenschaftlichen Institute blieben geöffnet. 1000 Hochschullehrer unterrichteten im Blockadewinter und 2500 Studenten schlossen ihr Studium ab. 39 Schulen hielten den Lehrbetrieb aufrecht. 532 Schüler beendeten die 10. Klasse.

Selbst das kulturelle Leben (Konzerte, Theateraufführungen, Vorträge usw.) wurde, wenn auch in verringertem Masse, fortgeführt. Z. B. erlebte hier im Sommer 1942 Schostakowitschs siebte Sinfonie eine Aufführung.

Strom und Energie

Wegen mangelnder Stromversorgung mussten viele Fabriken geschlossen werden und im November 1941 wurde der Betrieb der Strassenbahnen und Oberleitungsbusse eingestellt, im April 1942 wurde der Strassenbahnverkehr der wichtigsten Linien teilweise wieder aufgenommen. Mit Ausnahme des Generalstabs, des Smolnij, der Distriktausschüsse, der Luftabwehrstellungen und ähnlicher Institutionen war die Nutzung von Strom überall verboten. Ende September waren alle Reserven an Öl und Kohle verbraucht. Die letzte Möglichkeit zur Energiegewinnung war, die verbliebenen Bäume im Stadtgebiet zu fällen. Am 8. Oktober beschlossen der Exekutivausschuss von Leningrad (Ленгорисполком) und der regionale Exekutivausschuss (облисполком), mit dem Holzeinschlag in den Distrikten Pargolowo und Wsewolschskij im Norden der Stadt zu beginnen. Es gab jedoch weder Werkzeug noch Unterkünfte für die aus Jugendlichen gebildeten Holzfällergruppen, die aus diesem Grund nur geringe Mengen an Holz liefern konnten.

Die „Strasse des Lebens“

Im Chaos des ersten Kriegswinters war kein Evakuierungsplan vorhanden, weshalb die Stadt und ihre Aussenbezirke bis zum 20. November 1941 in vollständiger Isolation hungerten. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Eisstrasse über den zugefrorenen Ladogasee eröffnet (offizielle Bezeichnung: „Militärische Autostrasse Nummer 101“, inoffiziell: „Strasse des Lebens“). Die über die Strasse herangeschafften Lebensmittel reichten aber bei weitem nicht aus, alle Einwohner der Stadt zu versorgen. Immerhin gelang es, über die Strasse eine grosse Anzahl von Zivilisten zu evakuieren. In den Sommermonaten des Jahres 1942 wurde die Versorgungsroute mit Hilfe von Schiffen aufrechterhalten. Im Winter 1942 wurde die Strasse durch eine Eisenbahnlinie über das Eis ergänzt. Nach der Schaffung eines schmalen Landkorridors am südlichen Ufer des Ladoga-Sees im Januar 1943 (siehe unten) schwand die Bedeutung des Weges über den See, obgleich er bis zum Ende der Belagerung im Januar 1944 in Benutzung blieb.

Sowjetische Entsatzangriffe

Nachdem die Sowjetunion das deutsche Vordringen Ende 1941 in der Schlacht um Tichwin stoppen konnte, wurde bereits im Januar 1942 eine erste Gegenoffensive zur Überwindung der Blockade eingeleitet (→ Ljubaner Operation). Sie scheiterte jedoch bereits im Ansatz an schlechter Planung durch die sowjetischen Befehlshaber, nicht vorhandener Tarnung sowjetischer Angriffsformationen und einer gut organisierten Abwehr der deutschen Heeresgruppe Nord. Nach verlustreichen Angriffen wurde die Offensive im April 1942 beendet. Ein deutscher Gegenangriff im Juni 1942 führte zur Vernichtung der sowjetischen 2. Stossarmee in einem Kessel.

Ein weiterer Versuch der Roten Armee, die Blockade zu beenden, wurde im August 1942 mit der Sinjawinsker Operation unternommen. Dieser in der deutschen Geschichtsschreibung als „Erste Ladoga-Schlacht“ bezeichnete Angriff endete im Oktober 1942 ebenfalls mit einem Misserfolg.

Die vollständige Blockade dauerte bis Anfang 1943. Am 12. Januar begann mit der Operation Iskra ein weiterer Grossangriff von Truppen der Leningrader und der Wolchow-Front. Nach schweren Kämpfen überwanden Einheiten der Roten Armee die starken deutschen Befestigungen südlich des Ladogasees und am 18. Januar trafen die Leningrad- und die Wolchow-Front aufeinander.

Ein schmaler Landkorridor in die Stadt war so geöffnet, der jedoch noch in der Reichweite deutscher Artillerie lag.

Im Rahmen der Operation Polarstern versuchte die Rote Armee im Februar und März 1943 die gesamte deutsche Front im Norden auszuhebeln, erreichte dabei aber nur lokale Erfolge. Der Landkorridor konnte dabei nur unwesentlich erweitert werden.

Im Juli 1943 startete die Rote Armee erneut eine Offensive mit dem Ziel, die Belagerung der Stadt vollständig zu beenden. Dieser in der deutschen Militärgeschichtsschreibung als „Dritte Ladoga-Schlacht“ bekannte Angriff führte nur zu geringen Geländegewinnen für die sowjetische Armee, die unter unverhältnismässig hohen Verlusten erkauft wurden.

Die dramatische Lage der deutschen Truppen an anderen Frontabschnitten führte im Herbst 1943 auch zu einer Schwächung der Leningrad belagernden deutschen Heeresgruppe Nord, die Einheiten an andere Grossverbände abgeben und zusätzliche Frontabschnitte verteidigen musste. Diese Reduzierung der deutschen Kampfkraft und ein wesentlich verbesserter Angriffsplan der Roten Armee führten wenig später zum Rückzug der Deutschen.

Im Januar 1944 wurde der deutsche Belagerungsring während der Leningrad-Nowgoroder Operation durch eine neue sowjetische Grossoffensive endgültig aufgebrochen. Am 12. Januar griff im Süden die 2. Baltische Front gegen die 16. Armee auf Nowosokolniki an, zwei Tage später begann die Offensive der über See herangeführten 2. Stossarmee aus dem Brückenkopf von Oranienbaum. Am 15. Januar trat auch die 42. und 67. Armee der Leningrader Front an, am folgenden Tag griff die 59. Armee der Wolchow-Front beidseitig von Nowgorod an. Am 17. Januar wurde die erste Verteidigungslinie der deutschen 18. Armee durchbrochen und Puschkin befreit. Der Durchbruch der 2. Stossarmee aus dem Kessel von Oranienbaum in Richtung auf Krasnoje Selo bedrohte die rückwärtigen Verbindungen der deutschen 18. Armee. Die Wehrmacht war gezwungen die Belagerung aufzuheben, die schwere Artillerie abzubauen und Krasnoje Selo, Ropscha und Urizk zu räumen. Am 27. Januar hatten die sowjetischen Verbände die Eisenbahnlinie von Leningrad nach Moskau abgeschnitten, der Heeresgruppe Nord drohte die Einschliessung. Ende Januar bis Mitte Februar musste sich die 18. Armee über den Luga- und Pljussa-Abschnitt auf die Landenge bei Narwa sowie südlich des Peipussee auf die Linie Pleskau – Ostrow zurückziehen.

Sechs Monate später wurden die Finnen schliesslich auf die andere Seite der Bucht von Wyborg und des Flusses Wuoksi zurückgeworfen (→Wyborg-Petrosawodsker Operation).

Viele Opfer der Blockade und Teilnehmer an der Verteidigung Leningrads, insgesamt etwa 470.000 Personen, sind auf dem Piskarjowskoje-Gedenkfriedhof begraben.

Der Friedhof in Krasnenkoe ordnet das Geschehen in grössere Zusammenhänge ein: Hier wird an alle erinnert, die zwischen dem 22. Juni 1941 und dem 8. Mai 1945 ums Leben gekommen sind, also während des gesamten Deutsch-Sowjetischen Krieges.

Darstellung der Blockade

Nach dem Ende des Krieges wurde die Leningrader Blockade schnell zum Gegenstand unterschiedlichster kultureller und wissenschaftlicher Darstellungen.

Westliche wissenschaftliche Literatur

Der Versuch, die deutschen Motive für die Durchführung und Art der folgenschweren Belagerung von Leningrad herauszuarbeiten und zu bewerten, hat in der deutschen Geschichtswissenschaft kontroverse Ergebnisse hervorgebracht. Umstritten ist dabei vor allem die Frage, wie das deutsche Vorgehen völkerrechtlich und moralisch zu bewerten sei.

Vor allem ältere (west-)deutsche Forschungen haben häufig einerseits, zum Teil basierend auf nach dem Krieg entstandenen Darstellungen von Wehrmachtoffizieren, Hitler persönlich die hauptsächliche Schuld zugewiesen. Der Diktator habe die Belagerung aus Hass und Verachtung gegenüber dem traditionellen kulturellen Zentrum des zaristischen Russland wie gegenüber der Wiege der bolschewistischen Revolution befohlen. Andererseits wird in diesen Darstellungen aber betont, dass die Strategie der Belagerung von Städten nicht ungewöhnlich, vielmehr in der Kriegshistorie häufig angewendet worden sei. In diesem Sinne könne zwar die hohe Anzahl von Opfern im Falle Leningrads als besonders tragisch betrachtet werden, jedoch nicht von einem Bruch mit gängiger militärischer Praxis und daher auch nicht von einem eine moralische Verurteilung der Wehrmacht legitimierenden Kriegsverbrechen die Rede sein. Hauptmotiv der Deutschen, auf eine militärische Eroberung der Stadt zu verzichten und stattdessen den Versuch zu unternehmen, diese durch Aushungern zur Aufgabe zu zwingen, sei nach diesen Interpretationen die Furcht vor dem erwarteten Widerstand von Roter Armee und Freischärlern und vor einem daraus folgenden, erbitterten und verlustreichen Strassenkampf gewesen. Eine wichtige Rolle hätten bei der Entscheidung Ende August, Anfang September 1941 aktuelle taktische Erwägungen, weniger langfristige Kriegsziele gespielt.

Demgegenüber setzt die jüngere deutsche Forschung die Belagerung Leningrads häufiger in den Kontext eines von den Nationalsozialisten in bewusstem Bruch mit Kriegs- und Völkerrechtstraditionen durchgeführten Vernichtungskrieges. Mit dessen Zielen und Praktiken hätten sich die meisten höheren Wehrmachtoffiziere identifiziert. Auch die konkrete Entscheidung für die Belagerung Leningrads sei nicht nur aus kriegstaktischen Gründen erfolgt. Verantwortlich sei vielmehr eine strategische Umorientierung nach dem bald zutage tretenden Scheitern des Blitzkrieg-Konzeptes im Falle der Sowjetunion gewesen, was eine Reduktion von eigenen Operationen und Risiken notwendig gemacht habe. In der Folge setzte sich demnach unter den deutschen Militärs schnell eine Rhetorik durch, in der die komplette Vernichtung der Stadt und ihrer Bevölkerung zum eigentlichen Ziel der Belagerung erhoben wurde. Der deutsche Historiker Jörn Hasenclever rechnet Hitlers Weisung, Leningrad auszuhungern, unter die verbrecherischen Befehle, die der Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion gegeben wurden. In einer Fachstudie bezeichnet der Historiker Jörg Ganzenmüller im Jahr 2005 den blockadebedingten Tod von Hunderttausenden von Leningradern so als von den Deutschen gezielt herbeigeführten „Genozid“, basierend auf einer „rassistisch motivierten Hungerpolitik“. Selbst Joseph Goebbels spricht in seinen Tagebuchnotizen vom „schaurigsten Stadtdrama, das sich hier entwickele“. Der britische Historiker Timothy Snyder bezeichnet das bewusste Aushungern Leningrads als „das grösste deutsche Verbrechen in der russischen Sowjetrepublik“. Der amerikanische Historiker Richard Bidlack bezeichnet die Belagerung als „die grösste Völkermordaktion in Europa während des Zweiten Weltkriegs“.

Der Völkerrechtler Christoph Safferling vertritt in einem Vortrag im Jahr 2014 demgegenüber die Ansicht, dass in den frühen 1940er Jahren noch keine explizite völkerrechtliche Vorschrift gegen den Einsatz von Hunger als Waffe gegen die Zivilbevölkerung existiert habe. Eine solche sei erst 1977 mit einem Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen eingeführt worden. Dies sei auch der Grund dafür, dass die Leningrader Blockade in den Nürnberger Prozessen nicht als Kriegsverbrechen bezeichnet wurden.

Einen weiteren Aspekt für die Deutung der Belagerungsstrategie lieferte die Auswertung und Analyse von Dokumenten der Wehrmacht und des Rasse- und Siedlungshauptamtes durch Autoren wie Rolf-Dieter Müller. So entwickelten in den Jahren 1940/41 hochrangige Funktionäre der Wehrmacht, SS und der sogenannten Reichsgruppe Industrie Pläne zur Besiedlung des „neuen deutschen Ostraumes“ nach einem erwarteten erfolgreichen Abschluss des Russlandfeldzuges. Ein neues deutsches Kolonialgebiet von der Weichsel bis zum Uralgebirge wurde angestrebt, besiedelt von deutschen Wehrbauern. Das Gebiet sollte weiträumig entindustrialisiert und die „überflüssige“ Grossstadtbevölkerung beseitigt werden. Metropolen wie Leningrad und Moskau waren daher zu vernichten.

Sowjetische Literatur

In den Jahren, die kurz auf die Blockade folgten, wurde die grausame Realität der Leiden der Leningrader Bevölkerung in der sowjetischen Literatur ungeschönt und wirklichkeitsnah wiedergegeben. Gennadij Gor, Alexander Tschakowski, Olga Bergholz, Iwan Kratt oder Wera Inber gehören zu den heute bekannten Autoren von Werken über die Leningrader Blockade. Nachdem jedoch Alexei Kusnezow und Pjotr Popkow 1949 während der Leningrader Affäre verhaftet und hingerichtet worden waren, begann auch die Säuberung der sowjetischen Literatur über die Blockade. Eingezogen oder vernichtet wurden Bücher, die eine viel zu „aufrichtige und grausame“ Darstellung der Leiden der Leningrader Bevölkerung enthielten oder das Verhalten der Leningrader „unpatriotisch“ und „ideologielos“ schilderten. Deswegen wurden die Gedichte von Gennadij Gor (Blockade) erst viel später veröffentlicht (übersetzt und herausgegeben von Peter Urban 2007). Die Zensur allzu realitätsnaher Berichte über die Blockade hielt in der Sowjetunion bis in die 1980er-Jahre hinein an. Stattdessen wurden nur patriotisch überhöhte und parteiideologisch korrekte Werke zugelassen. Erst nach dem Ende der Sowjetunion konnten seriöse Schilderungen der Blockade in Russland ungehindert verbreitet werden.

Die Schülerin Tanja Sawitschewa führte während der Blockade ein Tagebuch und dokumentierte die Tode von Familienmitgliedern. Das Tagebuch wurde zum Beweismittel in den Nürnberger Prozessen. Sie starb knapp zwei Jahre nach ihrer im August 1942 erfolgten Evakuierung.

Einflüsse auf die Kultur

Der Belagerung von Leningrad wurde in den späten 1950er-Jahren durch den Grüngürtel des Ruhmes gedacht, ein Band von Bäumen und Denkmälern entlang des früheren Frontverlaufs. Leningrad wurde als erster Stadt der Sowjetunion der Titel Heldenstadt verliehen.

Dmitri Schostakowitsch schrieb seine Siebente, die Leningrader Symphonie:

„Ich widme meine Siebente Sinfonie unserem Kampf gegen den Faschismus, unserem unabwendbaren Sieg über den Feind, und Leningrad, meiner Heimatstadt …“

Der aufgrund der Evakuierung seiner Eltern am 28. November 1943 in Taschkent geborene Leningrader Komponist Alexander Knaifel gedenkt der Blockade mit seinem Werk Agnus Dei aus dem Jahre 1985: „Agnus Die“ may have been created as repentance for my nonexistent fault of being born outside Leningrad.

1986 erschien das Jugendbuch Oleg oder Die belagerte Stadt von dem niederländischen Schriftsteller Jaap ter Haar, das die Belagerung aus der Sicht eines sowjetischen Jungen erzählt.

Das 1987 veröffentlichte Lied Leningrad des amerikanischen Sängers Billy Joel behandelt zum Teil das Leben eines Russen namens Viktor, der 1944 geboren wurde und seinen Vater während der Einschliessung verlor.

- 2003 publizierte die US-Autorin Elise Blackwell Hunger, einen Roman über die Ereignisse am Rande der Belagerung.

- In dem Buch Stadt der Diebe des amerikanischen Autors David Benioff werden die Geschehnisse während der Belagerung der Stadt behandelt.

- 2009 entstand der Kinofilm Leningrad – Die Blockade (u. a. mit Armin Mueller-Stahl).

- 2012 erschien das Buch Leningrad Waltz von dem russischen Schriftsteller Grigorij Demidowtzew.

- 2014 veröffentlichte die Band Ring of Fire ein Album mit dem Namen Battle of Leningrad.

- 2017 entsteht in Regie von Carsten Gutschmidt, Christian Frey: Leningrad Symphonie, eine Stadt kämpft ums Überleben. Ein 90-Minuten-Spielfilm mit Dokumentarszenen (NDR und arte).

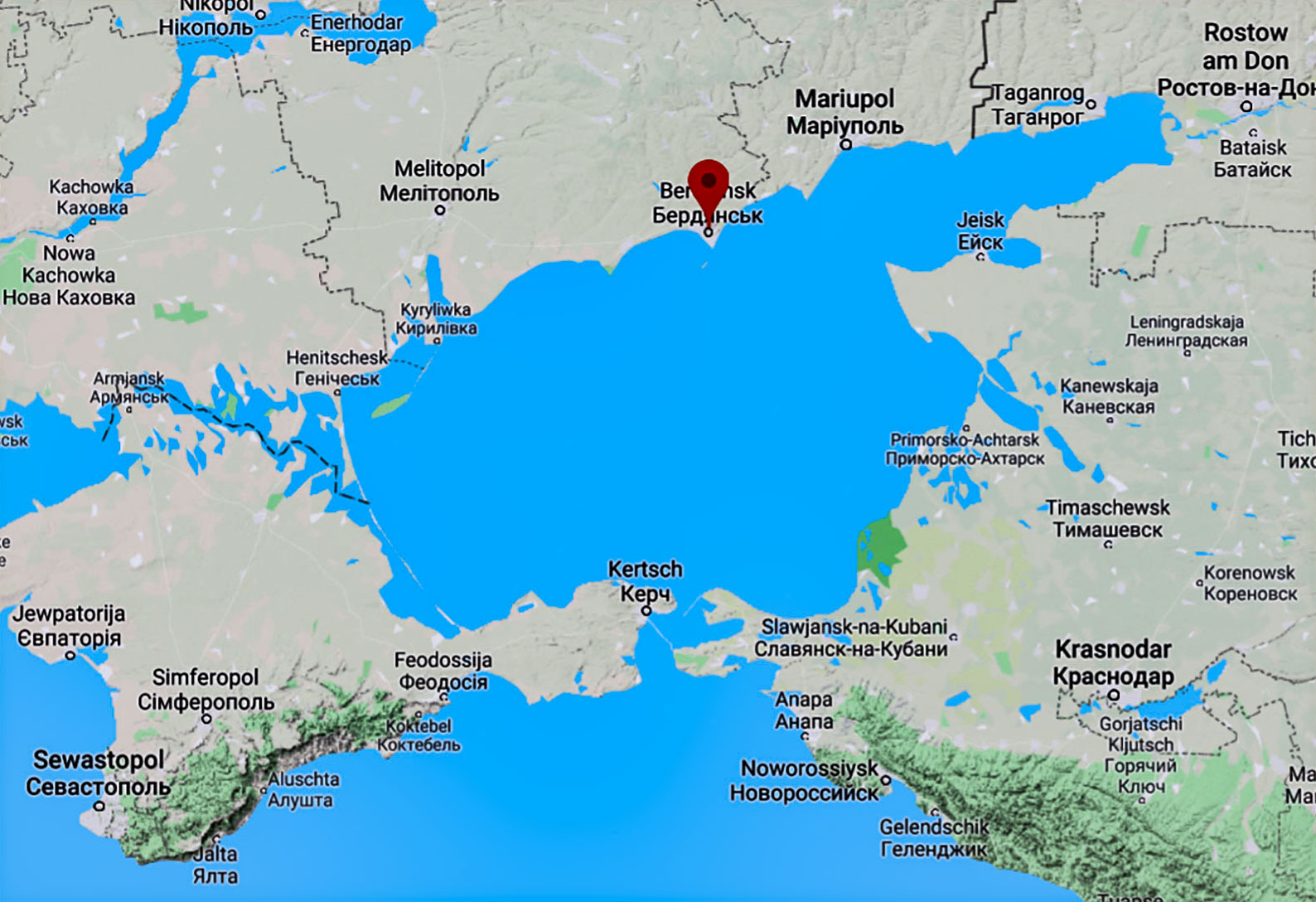

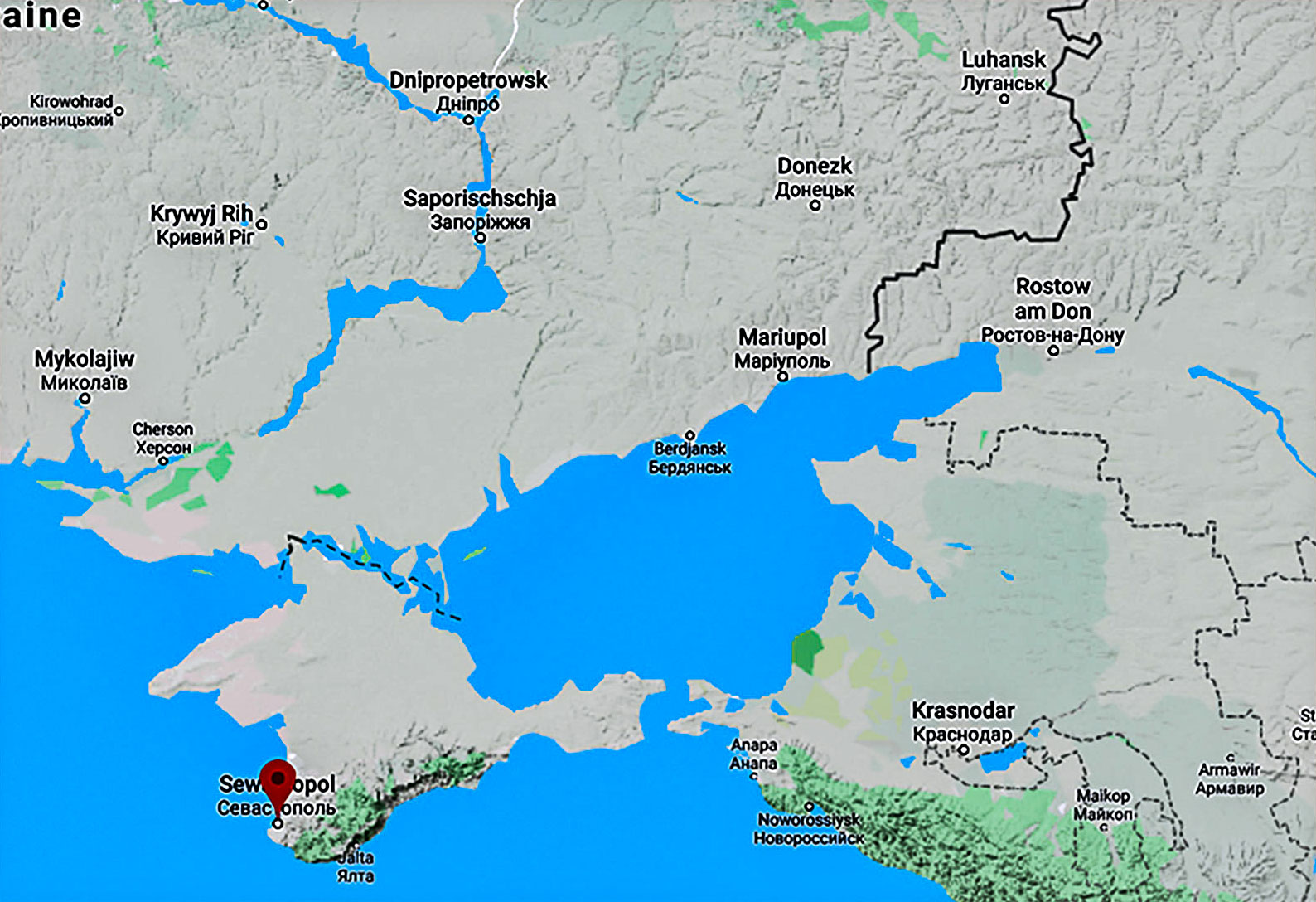

Schlacht am Asowschen Meer (26.09.1941 – 21.09.1941)

Die Schlacht am Asowschen Meer vom 26. September bis zum 21. November 1941 war eine Schlacht zwischen der deutschen Wehrmacht und der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg.

Hintergrund

Anfang September 1941 hatte die 11. Armee der Wehrmacht (unter Eugen von Schobert, ab dem 12. September Erich von Manstein) den Übergang über den unteren Dnepr bei Berislawl erzwungen und die Verfolgung des zurückgehenden sowjetischen Gegners aufgenommen. Damit war in südöstlicher Richtung der Zugang zur Krim in Reichweite. Weiter östlich sollte das Industrie- und Verkehrszentrum Rostow am Don erreicht werden. Für das zweite Ziel bestand kein direkter Anschluss zur Panzergruppe 1 (unter Ewald von Kleist; am 6. Oktober in 1. Panzerarmee umbenannt), die weiter nördlich stand. Aufgrund herangeführter sowjetischer Verstärkungen musste die Verfolgung jedoch am 21. September eingestellt werden.

Verlauf

Am 26. September starteten die sowjetische 9. und 18. Armee mit insgesamt zwölf Divisionen einen Grossangriff gegen die östliche Front der deutschen 11. Armee. Diese setzte sich aus dem XXX. Armeekorps (22. und 72. Infanterie-Division) und der rumänischen 3. Armee (1., 2. und 4. Gebirgs-Brigade, verstärkt durch die deutsche 170. Infanterie-Division) zusammen, während ein weiteres Korps am Zugang zur Krim stand (LIV. Armeekorps). Nach einem 15 km breiten Durchbruch bei der rumänischen 3. Armee wurde das in Richtung Krim marschierende XXXXIX. Gebirgskorps (1. und 4. Gebirgs-Division) herumgedreht, um die Ostfront zu verstärken. Bis zum 29. September spitzte sich die Lage weiter zu. Erst ein Gegenangriff des eingetroffenen Gebirgskorps in Verbund mit der SS-Brigade „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ bereinigte die Situation bei der rumänischen 3. Armee.

In den folgenden Tagen verstärkten die beiden sowjetischen Armeen noch einmal den Druck, insbesondere auf das XXX. Armeekorps. Gleichzeitig waren weitgehend unbemerkt von der Roten Armee an deren Nordflanke die Vorbereitungen der Panzergruppe 1 zum Eingreifen zum Abschluss gekommen. Am 1. Oktober gingen schliesslich auch das XXX. Armeekorps und die rumänische 3. Armee zum Gegenangriff über. Das XIV. Armeekorps (mot.) unter General von Wietersheim hatte den Kessel am 9. Oktober durch den Vorstoss von Nordosten und Osten geschlossen. Die unterstellte 16. Panzerdivision hielt bei Andrejewka, die 60. Infanterie-Division (mot.) bei Semenowka und die SS-Division „Wiking“ im Raum östlich von Mermentschik. Bis zum 11. Oktober wurde die Masse der sowjetischen Armeen im Raum Bolschoi Tokmak–Mariupol–Berdjansk eingekreist oder in überholender Verfolgung geschlagen. Dabei wurden ca. 65.000 Gefangene gemacht und 125 Panzer und über 500 Geschütze erbeutet.

Folgen

Diese Schlacht war für die Wehrmacht ein grosser operativer Erfolg, der durch die Zusammenwirkung zweier Grossverbände (Teile der 11. Armee und Panzergruppe 1) ermöglicht wurde. In der Folge entstand eine neue Kräftegliederung am Südflügel der Ostfront, die die weiteren Operationen vorgeben sollte. Der bisherige Doppelauftrag der 11. Armee wurde geändert in die alleinige Eroberung der Krim-Halbinsel. Dazu wurde die Armee verkleinert und bestand aus nur noch zwei Korps mit je drei Divisionen sowie der rumänischen 3. Armee. Das weitere Vorgehen auf Rostow wurde der Panzergruppe 1 aufgetragen, die zu diesem Zweck durch das XXXXIX. Gebirgs-Korps und die SS-Brigade „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ verstärkt wurde.

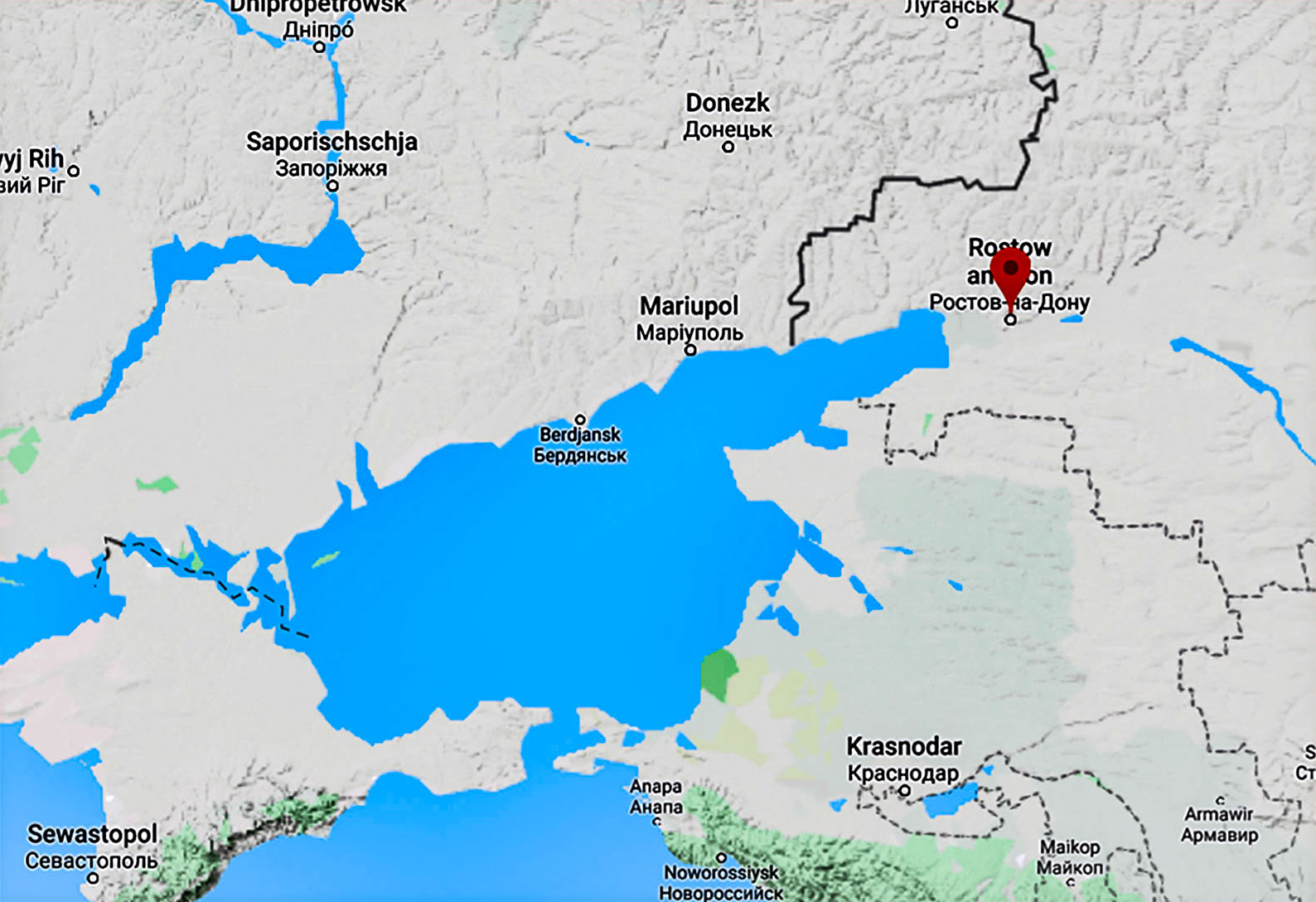

Schlacht um Rostow (17.09.1941 – 02.12.1941)

Die Schlacht um Rostow war eine der ersten Angriffsoperationen der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg und dauerte vom 17. November bis zum 2. Dezember 1941. In deren Verlauf gelang es erstmals, eine grössere Stadt zurückzuerobern, die zuvor von der Wehrmacht eingenommen worden war.

Hintergrund

Gemäss den ursprünglichen Angriffsplänen der Wehrmacht sollte die 11. Armee gleichzeitig die Halbinsel Krim und Rostow erobern und anschliessend in den Kaukasus vorstossen. Nach der für die deutsche Seite erfolgreichen Schlacht am Asowschen Meer wurde der Plan jedoch geändert: Während die 11. Armee von ihrer Doppelaufgabe entbunden wurde und nur noch die Krim einnehmen sollte, fiel die Eroberung von Rostow nun der 1. Panzerarmee zu, die zu diesem Zweck durch das XXXXIX. Gebirgs-Korps und die SS-Brigade „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ verstärkt wurde. Die 1. Panzerarmee stiess entlang des Asowschen Meeres vor und konnte am 17. Oktober den Mius überschreiten, am selben Tag gelang die Einnahme von Taganrog. Starker Herbstregen und die dadurch verursachte Schlammperiode liessen den deutschen Angriff vor Rostow jedoch vorläufig zum Erliegen kommen.

Verlauf

Nachdem Bodenfrost eingesetzt hatte, konnte die 1. Panzerarmee am 17. November ihren Angriff wieder aufnehmen. Am 21. November wurde Rostow durch den Vorstoss des III. Armeekorps (mot.) (General von Mackensen) eingenommen und die sowjetische 56. Armee unter Generalleutnant Remessow zunächst hinter den Don zurückgedrängt.

Der Erfolg der Deutschen war jedoch nur von kurzer Dauer, denn die sowjetische 37. Armee unter dem Kommando von Anton Lopatin hatte zur selben Zeit eine Offensive gegen die nördliche Flanke der 1. Panzerarmee begonnen. Sie konnte durchbrechen und etwa 35 Kilometer weit vordringen und den Fluss Tuslow nordöstlich von Rostow erreichen. Die 13. Panzer- und SS-Division „Wiking“ wurden entsandt, um dem deutschen XIV. Armee-Korps (mot.) Hilfe zu leisten.

Die bereits in der Stadt kämpfenden deutschen Einheiten drohten nun von ihren rückwärtigen Verbindungen abgeschnitten zu werden. Die Reste der sowjetischen 31. Schützen-Division (Oberst Michail Iwanowitsch Ozimin) und das Schützen-Regiment 1175 der 347. Schützen-Division hielten sich in den nördlichen Aussenbezirken von Rostow in verstreuten Gruppen. Die 353. Schützen-Division (Oberst Grigori Filippowitsch Panchenko) musste am Morgen des 20. November auf das Dorf Kamenolomni in den nördlichen Aussenbezirken von Rostow zurückgehen und wurde auf das linke Don-Ufer zurückgezogen, wo sie die wichtige Eisenbahnbrücke besetzte. Um 14 Uhr durchbrach die deutsche 14. Panzer- und 60. Infanterie-Division (mot.) die Verteidigung der 347. Schützen-Division (Oberst Nikolai Iwanowitsch Seliverstow). Die sowjetischen Einheiten, die in der Mitte von Rostow und am Don operierten, drohten von den Hauptstreitkräften der Armee abgeschnitten zu werden. Letztere Division wurde mit dem Schützen-Regiment 1145 verstärkt, um den Feind in der Nähe des Hauptbahnhofs aufzuhalten. Gleichzeitig stiess die 343. Schützen-Division (Oberst Peter Pawlowitsch Tschuwaschow) den deutschen Truppen im Zentrum der Stadt erfolgreich in die Flanke.

Um der drohenden Einkesselung zu entgehen, die gleichzeitig von Norden durch die nach Süden vorgegangene 37. Armee drohte, ordnete der Befehlshaber der Heeresgruppe Süd, Gerd von Rundstedt, gegen die ausdrückliche Weisung Hitlers den Rückzug aus Rostow an. Da er die Absetzbewegung jedoch fortführte, wurde er am 1. Dezember entlassen und durch Walter von Reichenau ersetzt. Die sowjetische 56. Armee, die am 27. November ihre Gegenoffensive gegen Rostow gestartet hatte, stellte am 30. November eine mobile Gruppe (62. und 64. Kavalleriedivision sowie 54. Panzerbrigade) unter dem Kommando von Generalmajor Gretschkin zusammen, um die deutschen Truppen den Rückzug zu verlegen. Zwei Tage später konnte die Sowjets Rostow mit Hilfe von Partisanen und der Rostower Landwehr befreien. Den zurückweichenden deutschen Verbänden folgend, erreichten sowjetische Truppen am 2. Dezember den Mius, wo sie jedoch an einer von der Wehrmacht errichteten Verteidigungslinie gestoppt wurden.

Folgen

Die Rote Armee stiess auf einer 140 bis 180 Kilometer breiten Front 60 bis 80 Kilometer weit vor und verhinderte den deutschen Durchbruch zum Kaukasus. Dabei befreite sie mit Rostow am Don die erste grössere sowjetische Stadt, die zuvor von der Wehrmacht besetzt worden war. Im Verlauf der Kämpfe erlitt die Rote Armee Verluste in Höhe von 33.111 Mann (15.264 davon Tote und Vermisste). Die Wehrmacht verlor etwa 20.000 Mann bis 30.000 Mann. Die Quellen geben unterschiedliche Zahlen an.

Im Verlauf der deutschen Sommeroffensive 1942 wurde Rostow im Juli erneut von den Deutschen besetzt. Im Februar 1943 erfolgte die endgültige sowjetische Rückeroberung.

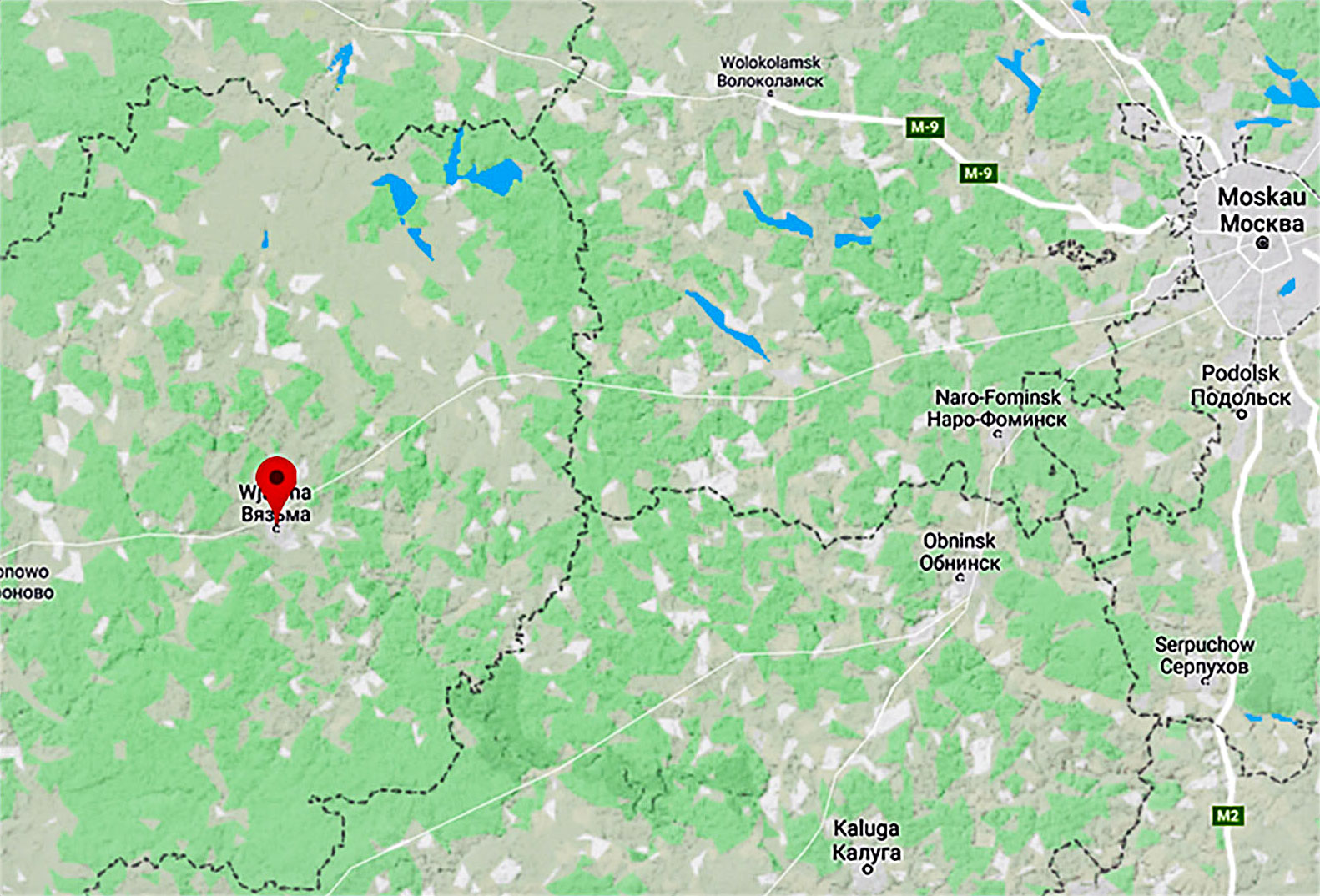

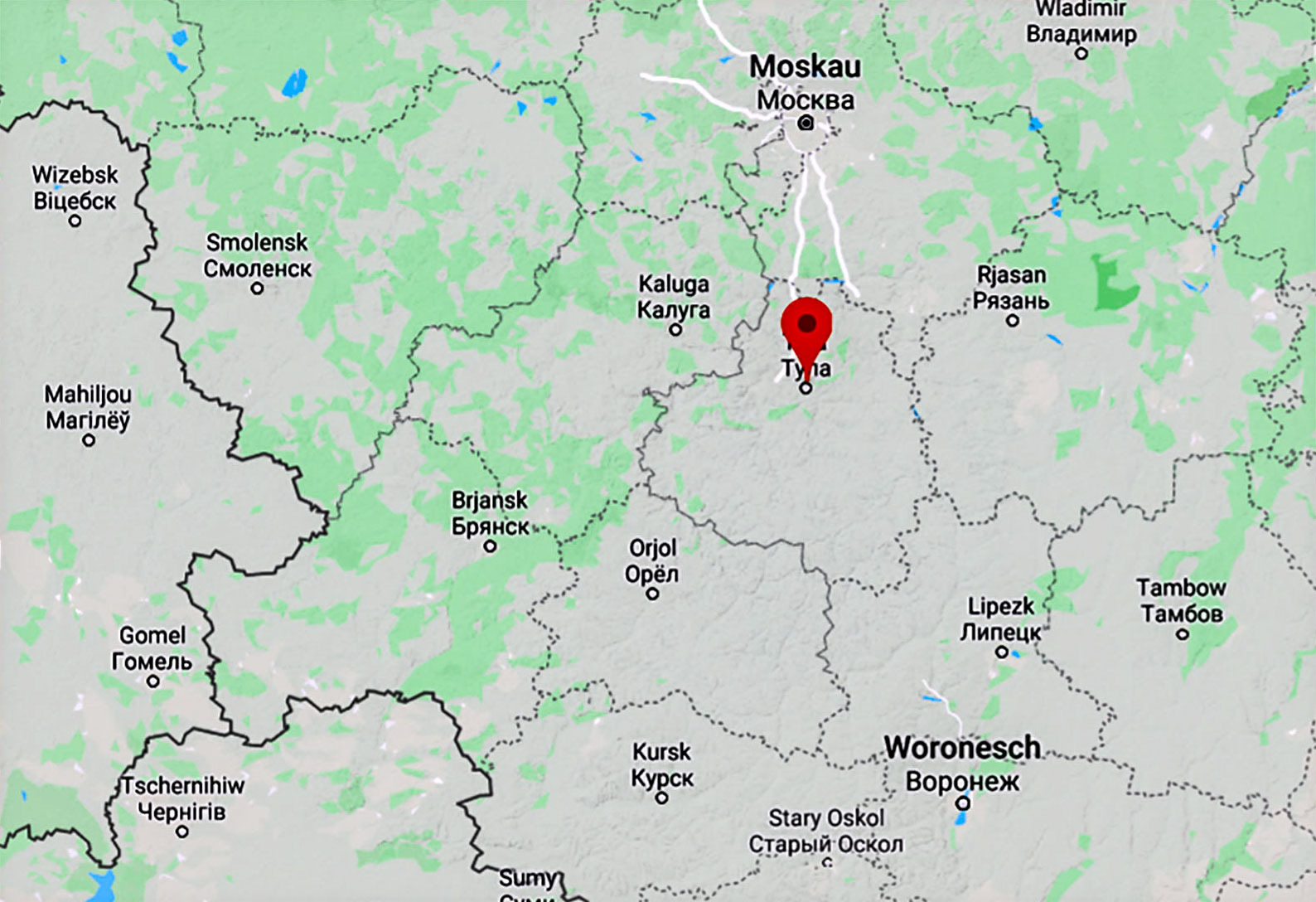

Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk (30.09.1941 – 30.10.1941)

Die Doppelschlacht von Wjasma und Brjansk war eine militärische Auseinandersetzung während des Zweiten Weltkriegs an der deutsch-sowjetischen Front. Sie begann unter dem Decknamen Unternehmen Taifun am 30. September 1941 mit dem Angriff der deutschen Heeresgruppe Mitte gegen die sowjetische West-, Reserve- und Brjansker Front. Ziel der deutschen Offensive war die Zerschlagung der Verbände der Roten Armee vor Moskau und anschliessend die Eroberung der Stadt selbst. Trotz anfänglicher Erfolge der Wehrmacht, die bei Wjasma und Brjansk grosse Teile der sowjetischen Verteidiger einkesseln und aufreiben konnte, lief sich der Vorstoss bis zum 30. Oktober 1941 im herbstlichen Schlamm und dem sich verstärkenden sowjetischen Widerstand fest. Erst nach mehr als zwei Wochen konnte sie mit dem Einsetzen von Frostwetter erneut zur Offensive übergehen und damit die Schlacht um Moskau eröffnen.

Hintergrund

Seit dem Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 hatten die drei deutschen Heeresgruppen die Verteidigung der Roten Armee durchbrochen und in mehreren Kesselschlachten zahlreiche sowjetische Verbände aufgerieben. Die Heeresgruppe Mitte war in die allgemeine Richtung Moskau angesetzt. Sie hatte die Kesselschlachten von Minsk und Smolensk für sich entschieden, erhielt jedoch am 30. Juli 1941 den Befehl, den Vormarsch vorläufig einzustellen.

In den Tagen zuvor war es in der deutschen Führung zu einer Krise hinsichtlich der Frage gekommen, wie die weiteren Operationen gestaltet werden sollten. Hitler war der Ansicht, dass der Eroberung Moskaus kein Vorrang zukam. Seiner Meinung nach waren zunächst die wirtschaftlich bedeutenden Gebiete der Ukraine zu besetzen und Leningrad zu erobern. Darum sollte die Heeresgruppe Mitte ihre Panzerstreitkräfte an die benachbarten Heeresgruppen Nord und Süd abgeben, in deren Operationsbereich diese Ziele lagen. Für den Vorstoss auf Moskau wären dann jedoch nur noch die geschwächten Infanterie-Armeen verblieben, die dieser Aufgabe angesichts andauernder sowjetischer Gegenangriffe nicht gewachsen waren. Die militärische Führung im Oberkommando des Heeres (OKH) betrachtete diese Entscheidung als falsch und versuchte Hitler davon abzubringen. Der Chef des Generalstabs des Heeres Generaloberst Franz Halder verwies auf die Gefahr, dass bei einem Verzicht des Vorgehens auf Moskau der Gegner Zeit gewinne und eine spätere deutsche Offensive bei Einbruch des Winters zum Stehen bringen könne, womit das militärische Ziel des Unternehmens Barbarossa nicht erreicht würde. Dennoch setzte Hitler am 28. Juli seine Vorstellungen durch, indem er die 2. Armee und die Panzergruppe 2 nach Süden in die Ukraine abdrehen liess, wo diese an der Schlacht um Kiew teilnahmen. Die Panzergruppe wurde in den Norden verlegt, um sich an der Eroberung von Leningrad zu beteiligen.

Erst nach einiger „Überzeugungsarbeit“ konnten sich das OKH und der Wehrmachtführungsstab Mitte August durchsetzen. Hitler legte in der Weisung Nr. 34 am 12. August fest, dass das „Staats-, Rüstungs- und Verkehrszentrum“ Moskau noch vor Einbruch des Winters besetzt werden solle. Allerdings hatten die Ziele Leningrad und Ukraine nach wie vor Vorrang, so dass zunächst die Kämpfe dort abgeschlossen werden sollten, bevor eine Offensive auf Moskau vorbereitet werden konnte. Die Kämpfe in der Ukraine und vor Leningrad zogen sich allerdings bis September hin. Schon vor ihrem endgültigen Abschluss erteilte Hitler jedoch am 6. September 1941 die Weisung Nr. 35, welche die Grundlage der zukünftigen Offensive darstellte:

„Die Anfangserfolge gegen die zwischen den inneren Flügeln der Heeresgruppen Süd und Mitte befindlichen Feindkräfte haben […] die Grundlage für eine entscheidungssuchende Operation gegen die vor der Heeresmitte stehende in Angriffskämpfen festgelegte Heeresgruppe Timoschenko geschaffen. Sie muss in der bis zum Einbruch des Winterwetters verfügbaren befristeten Zeit vernichtend geschlagen werden. Es gilt hierzu, alle Kräfte des Heeres und der Luftwaffe zusammenzufassen, die auf den Flügeln entbehrlich werden und zeitgerecht herangeführt werden können“.

Als Ziel des Unternehmens legte die Weisung fest „den im Raum ostwärts Smolensk befindlichen Gegner in doppelter, in allgemeiner Richtung Wjasma angesetzter Umfassung […] zu vernichten. […] Erst dann […] wird die Heeresgruppe Mitte zur Verfolgung Richtung Moskau – rechts angelehnt an die Oka, links angelehnt an die obere Wolga – anzutreten haben“. Damit war Hitler wieder auf die grobe Linie des OKH und der Oberkommandos der Heeresgruppe Mitte eingeschwenkt.

Deutsche Angriffsvorbereitungen

Der deutsche Generalstab hatte schon vor der Entscheidung zum Abdrehen der Panzerverbände gegen Kiew am 18. August 1941 einen Operationsplan vorgelegt, der eine doppelte Umfassung der sowjetischen Verbände vor der Heeresgruppe Mitte vorsah. Bei dieser Planung wurde zunächst offengelassen, ob nach einem gelungenen Vorstoss direkt zur Umfassung Moskaus übergegangen werden sollte oder ob zunächst die sowjetischen Verbände vor der Hauptstadt eingeschlossen und aufgerieben werden sollten. Bereits in einer Aussprache zwischen Hitler und dem Oberbefehlshaber des Heeres Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch am 30. August 1941 hatte man sich auf einen neuen Vorstoss in Richtung Moskau geeinigt. Bereits vor der offiziellen Weisung Hitlers wurden die Befehlshaber der betroffenen Armeen darüber informiert. Wenige Tage darauf erfolgte die Weisung Nr. 35 aus Hitlers Hauptquartier.

Das Oberkommando des Heeres (OKH) erliess am 10. September 1941 eine Weisung zur Fortführung der Operationen, in der Generalstabschef Franz Halder die Weisung Hitlers präzisierte und teilweise auch uminterpretierte. In Hitlers Plan war die Einnahme Moskaus erst nach einer Vernichtung der sowjetischen Streitkräfte vorgesehen, während Halder befahl, gleichzeitig Verbände auf die Hauptstadt vorrücken zu lassen. Weiterhin bezog er die 2. Armee und die Panzergruppe 2, die zu diesem Zeitpunkt noch vor Kiew gebunden waren, in die Planungen ein. Diese sollten aus dem Raum Romny gegen Orjol antreten. Damit hatte Halder zusätzlich eine dritte Stossgruppe für den Angriff nach Osten geschaffen. Die Weisung sah weiterhin die Abgabe von Truppen der anderen Heeresgruppen vor. Die Heeresgruppe Süd musste zwei Generalkommandos, vier Infanterie-Divisionen, zwei Panzer-Divisionen und zwei motorisierte Infanterie-Divisionen abgeben, während es bei der Heeresgruppe Nord mit der Panzergruppe 4 drei Generalkommandos, fünf Panzer-Divisionen und zwei motorisierte Infanterie-Divisionen waren.

Während Hitler die Zangenarme der Panzertruppen direkt auf Wjasma ansetzen wollte, wollte Generalfeldmarschall Fedor von Bock, der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, die Umfassung des Feindes erst weit hinter Wjasma bei Gschatsk durchführen. Generaloberst Halder stimmte dem zu und versicherte von Bock seiner Unterstützung. Am 17. September 1941 besprachen beide die konkreten von Bock aus gearbeiteten Operationspläne. Am 24. September trafen sich die Oberbefehlshaber der Armeen, Panzergruppen und der Luftflotte 2 mit von Bock und Halder in Smolensk zu einer letzten Besprechung der Unternehmung, die am 19. September die Bezeichnung Unternehmen Taifun erhalten hatte. In ihr wurde festgelegt, dass die Panzergruppe 2 bereits am 30. September, also zwei Tage vor den übrigen Verbänden, zum Angriff übergehen sollte. Dies hatte Generaloberst Heinz Guderian durchgesetzt; da in seinem Angriffsbereich kaum feste Strassen vorhanden waren, war er der Auffassung, möglichst schnell bei Orjol feste Strassen und von dort aus Querverbindungen nach Brjansk gewinnen zu müssen.

Die endgültigen Aufträge an die einzelnen Armeen wurden am 26. September erteilt. Um die enge Kooperation zwischen Panzergruppen und Infanterie-Armeen zu gewährleisten, wurde die Panzergruppe 4 operativ der 4. Armee unterstellt. Sie sollte entlang der Strasse Roslawl–Moskau angreifen und nach dem gelungenen Durchbruch beiderseits von Wjasma gegen die Autobahn Smolensk–Moskau einschwenken. Nördlich davon hatte die Panzergruppe 3, die der 9. Armee unterstellt war, die sowjetischen Linien südlich von Bely zu durchbrechen und die Strasse Wjasma–Rschew zu gewinnen, bevor sie westlich von Wjasma eindrehen sollte. Die inneren Flügel beider Gruppierungen sollten derweil den Gegner vor ihnen binden. Die 2. Armee bekam den Auftrag, zum Schutz der Flanke der 9. Armee gegen Suchinitschi und Meschtschowsk vorzustossen. Die Panzergruppe 2 schliesslich, die direkt dem Oberkommando der Heeresgruppe Mitte unterstand, sollte die sowjetischen Stellungen von Süden her aufrollen. In Zusammenwirkung mit der 2. Armee sollte der Gegner im Raum Brjansk aufgerieben werden. Angriffsbeginn sollte (ausser für die Panzergruppe 2) der 2. Oktober 1941 um 5.30 Uhr sein.

Hitler hatte Halder gegenüber am 6. September verlangt, dass die Operation binnen acht bis zehn Tagen beginnen solle, was dieser angesichts der Verfassung der Truppen als unmöglich bezeichnete. Die Panzergruppe 2 und die 2. Armee mussten erst aus dem Einschliessungsring des Kessels von Kiew herausgelöst werden, zudem hatten die Verbände in den langen Abwehrkämpfen vor Smolensk ihre Offensivkraft eingebüsst. Die Verlegung von Verbänden von den anderen Heeresgruppen über mehr als 600 km Entfernung sowie die Heranführung der 2. und 5. Panzer-Division aus Deutschland beanspruchte viel Zeit. Ausserdem war es nicht mehr möglich, die personellen Verluste der Vormonate auszugleichen. Trotzdem konnte die Heeresgruppe Mitte am 2. Oktober 1941 insgesamt 1.929.406 Soldaten in 78 Divisionen (46 Inf.Div., 1 Kav.Div., 14 Pz.Div., 8 Inf.Div. (mot.), 6 Sich.Div., 1 SS-Kav.Brig.) ins Feld stellen, die jedoch nicht alle an der geplanten Offensive teilnahmen. Diese Verbände hatten allerdings erheblich an Kampfkraft eingebüsst, da sich sowohl die Soldaten als auch das Material seit Monaten ununterbrochen im Einsatz befunden hatten.

Zudem hielt Hitler grosse Mengen an Panzern zurück, die er für den Einsatz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vorgesehen hatte. Da die dauernden Ausfälle deshalb nicht ersetzt wurden, lag der Panzerbestand der Panzergruppe 2 bei Beginn der Operationen bei nur 50 Prozent, derjenige der Panzergruppe 3 bei 70 bis 80 Prozent und nur derjenige der Panzergruppe 4 bei etwas unter 100 Prozent. Von diesen Beständen waren allerdings kaum alle Fahrzeuge einsatzfähig. Ausserdem gab es ein Defizit von 22 Prozent an Kraftfahrzeugen und von 30 Prozent an Zugmaschinen. Lediglich 125 Panzer wurden als Ersatz zugesagt, obwohl Generaloberst Halder vergeblich um die Freigabe weiterer 181 Panzer ersuchte. Aber selbst bei ihrer Zuführung hätte sich die Einsatzbereitschaft der besonders geschwächten Panzer-Divisionen nur um 10 Prozent erhöht. Die Behauptung der sowjetischen Geschichtsschreibung, die deutschen Angriffsverbände seien voll aufgefüllt und ausgerüstet gewesen, womit ihnen 1700 Panzer zur Verfügung gestanden hätten, entspricht nicht den Tatsachen. Der Historiker Klaus Reinhardt ermittelte für den tatsächlichen Bestand die Zahl von 1220 Panzern.

In Gomel, Roslawl, Smolensk und Witebsk wurden zudem Vorratslager für die Versorgung der Truppen während der geplanten Offensive angelegt. Allerdings wären zur Auffüllung der Lager im September täglich 27 Versorgungszüge notwendig gewesen, im Oktober sogar 29. Die tatsächliche Leistung belief sich jedoch nur in den ersten 13 Tagen auf diese Zahlen. Ende September und im Oktober kamen nur noch 22 Züge täglich an, bevor die Anzahl im November weiter auf 20 abfiel. Die Versorgung galt daher lediglich als „zufriedenstellend“.

Sowjetische Lage

Bereits kurz nach den Kämpfen um Smolensk verfügte das sowjetische Staatliche Verteidigungskomitee (GKO) den Ausbau von Verteidigungsstellungen vor Moskau. Seit dem 16. Juli 1941 wurde im Raum Moschaisk unter Heranziehung von Zivilisten der Aufbau einer befestigten Verteidigungslinie betrieben. Etwa 85.000–100.000 Moskauer, vorwiegend Frauen, sollen sich an den Arbeiten beteiligt haben. Bis zum Beginn der deutschen Offensive waren die verschiedenen Verteidigungsbauten (Bunker, Panzersperren, Gräben) erst zu je 40 bis 80 Prozent vollendet.

Am 12. September 1941 übernahm Generaloberst I. S. Konew den Befehl über die Westfront. Diese umfasste zu diesem Zeitpunkt die 22., 29., 30., 19., 16. und 20. Armee, die nebeneinander vom Seligersee im Norden bis Jelnja im Süden standen. Daneben existierte noch die Reservefront des Marschalls der Sowjetunion S. M. Budjonny, deren 24. und 43. Armee entlang der Desna standen und somit links an die Westfront anschlossen, die aber mit ihrer Hauptmasse (31., 49., 32. und 33. Armee) im Raum Wjasma 35 km hinter der Front auch eine zweite Abwehrlinie bildete. Weiter im Süden standen die 50., 3. und 13. Armee der Brjansker Front unter Generaloberst A. I. Jerjomenko im Raum zwischen Schukowka und Woroschba. Diese Fronten umfassten etwa 40 Prozent des Personals und der Artillerie sowie 35 Prozent der Panzer und Flugzeuge aller sowjetischen Streitkräfte.

Nach den gewaltigen Verlusten, welche die Rote Armee im Sommer 1941 erlitten hatte, mangelte es ihr nun an ausgebildeten Stabsoffizieren. Zudem fehlte es an Fernmelde-Gerät, sodass die Verbindung unter den einzelnen Stäben schlecht und anfällig für Störungen war. Teilweise war auch die Frontlinie zu dünn besetzt. Die sechs Armeen der Westfront verteidigten einen Abschnitt von 340 km, wobei jede Armee 5–6 Schützendivisionen in erster Linie und nur eine in Reserve hatte. Die Verbände bestanden nur noch teilweise aus ausgebildeten Veteranen, die man mit praktisch unausgebildeten Freiwilligen ergänzt hatte. Diesen fehlte es wegen ihrer hastigen Mobilmachung an Maschinengewehren und anderen Infanteriewaffen. Angeblich sollen je Frontkilometer nur 6 bis 9 Geschütze verfügbar gewesen sein. Auch hatte die Rote Armee die Verluste an Panzern in den zahlreichen Schlachten der Vormonate nicht ausgleichen können. Generaloberst Konew verfügte zwar über 479 Panzer, aber von diesen waren nur 45 von einem modernen Typ. In der offiziellen sowjetischen Darstellung wurde später die Zahl von 770 Panzern am gesamten Westabschnitt der Front genannt. Allerdings gibt es über den Umfang der sowjetischen Streitkräfte in den drei Fronten keine verlässlichen Angaben. In verschiedenen sowjetischen Publikationen reichen sie von 800.000 Soldaten, 6.800 Geschützen, 780 Panzern und 360–527 Flugzeugen bis maximal 1.250.000 Soldaten, 10.598 Geschützen, 990 Panzern und 930 Flugzeugen. Nach den auf Archivmaterial aufbauenden Angaben des russischen Historikers G. F. Kriwoschejew aus dem Jahr 2001 ist eher von den höheren Zahlen auszugehen.

Generaloberst Konew wies die Stawka am 26. September auf die erkannten deutschen Angriffsvorbereitungen hin, die eine Offensive für den 1. Oktober vermuten liessen. Allerdings rechnete er nur mit einem relativ begrenzten Vorstoss im Bereich der 19., 16. und 20. Armee. Die Stawka reagierte deshalb in ihrer Direktive vom 27. September lediglich mit allgemeinen Anweisungen. Sie befahl, den Ausbau der Verteidigungsstellungen zu beschleunigen. Die Front-Befehlshaber wurden angewiesen, geschwächte Divisionen abzulösen und zur Auffrischung hinter die Front zu verlegen. Auf diese Weise sollten Reserven geschaffen werden. Die Fronttruppen selbst wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Allerdings wurden die einzelnen Armee-Befehlshaber nicht ausreichend informiert. Gen.Lt. K. K. Rokossowski, damals Befehlshaber der 16. Armee, schrieb später in seinen Memoiren: „Die Information der Armeeoberbefehlshaber war zu jener Zeit überhaupt schlecht organisiert. Praktisch wussten wir nichts vom Geschehen innerhalb, geschweige denn ausserhalb der Front, was unsere Arbeit stark behinderte“. Erst am 28. September wurde auch die Brjansker Front vor bevorstehenden Angriffen gewarnt. Generaloberst Jerjomenko schlug aufgrund dessen eine Umgruppierung der Truppen vor. Allerdings kam es nicht dazu, weil der deutsche Angriff bereits zwei Tage später begann. Im Bereich der Westfront verbot Generalleutnant Konew jede Form des Ausweichens. Die Truppen sollten jeden Meter Boden verteidigen. Um auf eventuelle Durchbrüche des Gegners vorbereitet zu sein, versammelte er bei Wadino nördlich von Dorogobusch eine operative Reserve unter seinem Stellvertreter Generalleutnant I. W. Boldin.

Auf ausdrücklichen Befehl Stalins unternahmen die Front-Befehlshaber weiterhin begrenzte Offensiv-Operationen, was die Abwehrkraft der Truppen schwächte und sie schon vor Beginn des deutschen Angriffs grosse Verluste kostete. So führte zum Beispiel die 43. Armee unter Generalmajor P. P. Sobennikow bei Roslawl einen Vorstoss durch, während am 29. September Generalmajor A. N. Ermakow den Befehl erhielt, mit seiner operativen Gruppe die Stadt Gluchow zurückzuerobern. In beiden Fällen stiessen die Sowjets direkt in die Aufmarschzonen der deutschen Truppen und erlitten hohe Verluste. In den folgenden Tagen erleichterte dies den deutschen Truppen den Durchbruch durch die sowjetischen Linien.

Verlauf

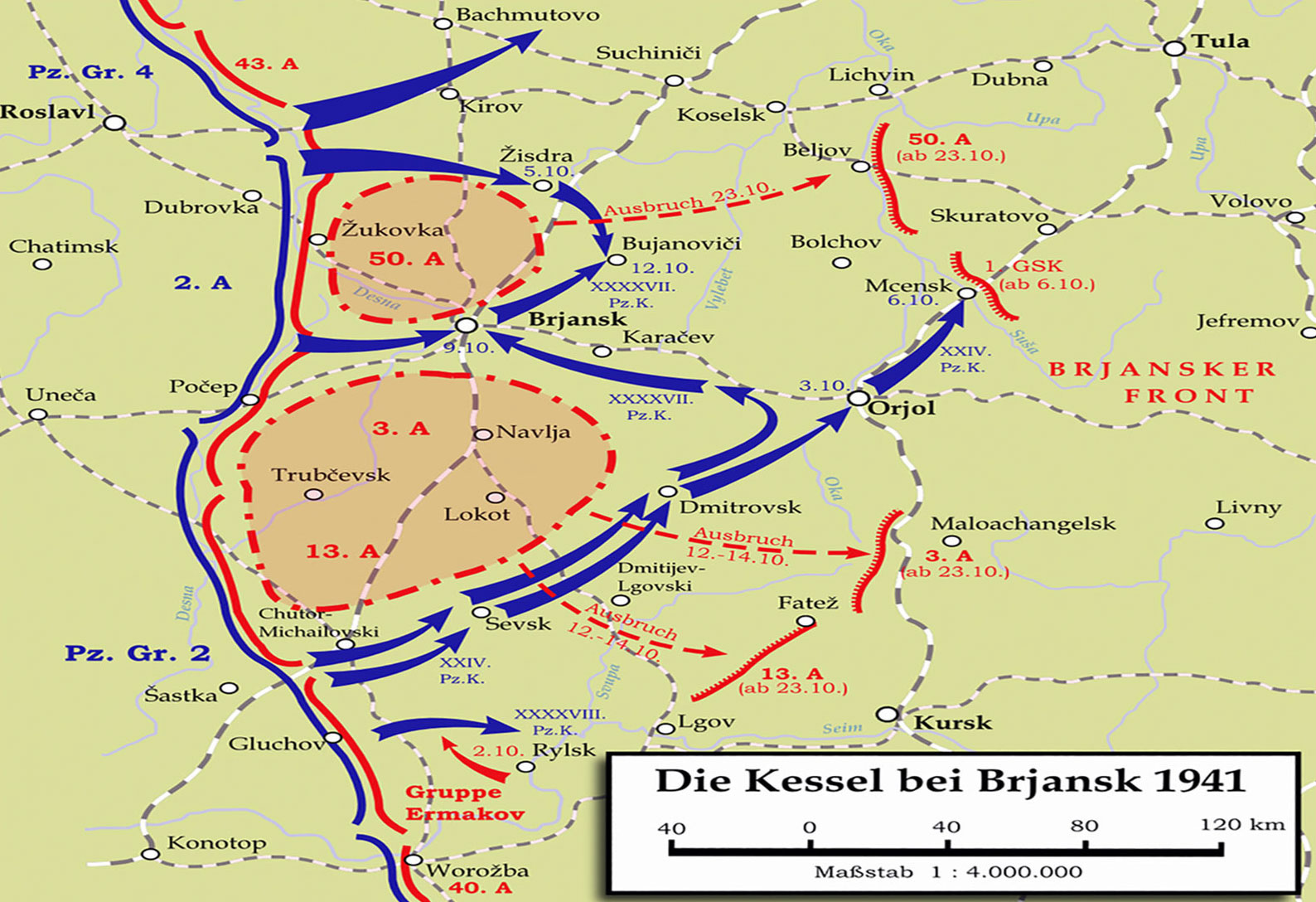

Kessel von Brjansk

Am 30. September begann die Panzergruppe 2 bei besten Wetterbedingungen unter Generaloberst Guderian östlich von Gluchow ihren Angriff gegen die Brjansker Front. Bis gegen 13.00 Uhr am 1. Oktober hatte das XXIV. motorisierte Armeekorps (AK (mot.)) den linken Flügel der Gruppe Ermakow durchbrochen und ging auf Sewsk vor, während dasXXXXVII. AK (mot.) auf Karatschew vorstiess. Stalin und Generalstabschef B. M. Schaposchnikow befahlen noch in der Nacht, die eingebrochenen deutschen Verbände durch Flankenangriffe der 13. Armee (Gen. Maj. Gorodnjanskij) und der Gruppe Ermakow abzuschneiden.

Diese isolierten Gegenangriffe einzelner Panzerbrigaden trafen zwar das in der Flanke eingesetzte deutsche XXXXVIII. motorisierten Armeekorps, dessen Vormarsch auch verlangsamt wurde, doch durch den Einsatz der 9. Panzer-Division wurde die Lage schnell wiederhergestellt. Am 3. Oktober konnten deutsche Vorausverbände der 4. Panzer-Division das strategisch wichtige, aber aufgrund von Versäumnissen des örtlichen Kommandanten Gen.Lt. A. A. Tjurin unverteidigte Orjol einnehmen.

Die deutsche 2. Armee unter Generaloberst Maximilian von Weichs trat ab dem 2. Oktober gegen den rechten Flügel der Brjansker Front an und traf dort auf erbitterten Widerstand der sowjetischen 3. (Gen.Maj. J. G. Kreiser) und 50. Armee (Gen.Maj. M. P. Petrow). Erst mit dem Durchbruch der Panzergruppe 4 durch die weiter nördlich gelegenen Stellungen der sowjetischen 43. Armee (Gen.Lt. Stepan Akimow) gelang es der 2. Armee, durch die entstandene Lücke die sowjetische Front zu umgehen. Bis zum 5. Oktober nahm sie schliesslich Schisdra ein. Fast gleichzeitig erfolgte von Süden her der Vorstoss des XXXXVII. AK (mot.) über Karatschew auf Brjansk, welches am 6. Oktober mitsamt seinen wichtigen Desna-Brücken eingenommen wurde. Damit waren die Nachschub- und Kommunikationslinien der Brjansker Front abgeschnitten.

Auf sowjetischer Seite herrschte in diesen Tagen grösste Verwirrung. Schon die ersten deutschen Luftangriffe unterbrachen die Verbindung zwischen dem Front-Stab und den unterstellten Armeen. Die operative Reservegruppe bei Brjansk konnte nicht eingesetzt werden, weil sie schon bald selbst von deutschen Truppen angegriffen wurde. Gen.Lt. Jerjomenko erkannte bald die Gefahr, die seinen Truppen drohte. Er ersuchte deshalb bei Generalstabschef Schaposchnikow in Moskau um die Genehmigung, zu einer flexiblen Verteidigung mit Ausweichmöglichkeiten übergehen zu dürfen. Dies wurde verweigert und Jerjomenko angewiesen, jeden Meter Boden zu verteidigen. Am 5. Oktober meldete der Befehlshaber der Brjansker Front, dass er gezwungen sei, sofort nach Osten auszuweichen. Bis zum Morgen des 6. Oktober erhielt er jedoch keine Antwort. Am Mittag tauchten nahe seinem Gefechtsstand deutsche Panzer auf, sodass er mit drei Panzern und einigen Infanteristen fliehen musste. Damit war eine einheitliche Führung auf sowjetischer Seite zeitweise nicht mehr gegeben. Die Stawka konnte später den Befehl zum Rückzug nicht mehr übermitteln. Da sie davon ausging, dass Jerjomenko gefallen sei, beauftragte sie den Befehlshaber der 50. Armee Gen.Maj. M. P. Petrow mit der Führung der Front.

Bis zum 9. Oktober führte ein weiterer Vorstoss der 167. Inf.Div. (2. Armee) zu einer Vereinigung mit der 17. Pz.Div. (2. Panzerarmee) bei Brjansk, wodurch sich der Ring um die südwestlich um Trubtschewsk stehende sowjetische 3. und 13. Armee schloss. Noch am gleichen Tag befahl Gfm. von Bock, dass die Ausräumung dieses Kessels der 2. Panzerarmee übertragen werde. Die 2. Armee sollte sich um die Vernichtung des nördlich stehenden Gegners kümmern. Tatsächlich stiess sie weiter vor, und am 12. Oktober konnte bei Bujanowitschi ein weiterer Kessel um die sowjetische 50. Armee geschlossen werden. Da jedoch sowohl die 2. Panzer- als auch die 2. Armee auf Befehl des OKH und des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Mitte mit starken Teilen weiter nach Osten vorgehen mussten, ohne zuvor die Kessel „ausgeräumt“ zu haben, standen zur Einschliessung des Gegners nur wenige Kräfte zur Verfügung.