Westfeldzug, der Fall Gelb

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1940

- Westfeldzug (Der Fall Gelb) (10.05.1940 – 25.06.1940)

- Vorgeschichte

- Taktische Grundlagen

- Ausgangslage

- Planungen

- Schlacht von Fort Eben-Emael (10.05.1940 – 11.05.1940)

- Schlacht am Grebbeberg (10.05.1940 – 13.05.1940)

- Schlacht bei Hannut (12.05.1940 – 14.05.1940)

- Schlacht bei Sedan (13.05.1940 – 15.05.1940)

- Schlacht von Dünkirchen (21.05.1940 – 05.06.1940)

- Schlacht um Frankreich (Der Fall rot)

- Schlacht bei Abbeville (24.05.1940 – 26.05.1940)

- Operation Catapult (03.07.1940)

Westfeldzug (Der Fall Gelb) (10.05.1940 – 25.06.1940)

Der Westfeldzug der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, verlängert auch Frankreichfeldzug unter Bezug auf das Hauptziel genannt, ist die erfolgreiche Offensive vom 10. Mai bis 25. Juni 1940 gegen die vier westlichen Nachbarstaaten. Ein Teil der Offensive ist unter den Namen Überfall auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg bekannt.

Sie führte zur Niederlage und Besetzung der neutralen Staaten Niederlande, Belgien und Luxemburg (Fall Gelb) sowie zur Besetzung Frankreichs (Fall Rot). Sie endete mit dem In-Kraft-treten des Waffenstillstands von Compiègne am 25. Juni.

Der Westfeldzug ist auch als „Blitzkrieg“ bezeichnet worden, war aber nicht als solcher geplant. Unerwartet führte der operative Erfolg der Panzer- und der Luftwaffe zu einem Bewegungskrieg, der durch einen rasanten Verlauf einen Wendepunkt der Kriegsgeschichte markierte.

Als Reaktion auf den Polenfeldzug hatten Frankreich und Grossbritannien dem Deutschen Reich, im Rahmen der britisch-französischen Garantieerklärung vom 31. März, am 3. September 1939 den Krieg erklärt, ohne militärisch wirksam einzugreifen. Dieser als „Sitzkrieg“ bezeichnete Zustand endete ansatzweise erst Anfang April 1940, als es zu einem britisch-deutschen Wettlauf um die Besetzung Norwegens kam. Das „Unternehmen Weserübung“ war Anfang Mai weitgehend zugunsten des Deutschen Reichs entschieden worden, woraufhin der Angriffsbefehl im Westen erteilt wurde. In Hitlers Proklamation an die Armeen der Westfront (10. Mai 1940) lautete der Schlusssatz: „Der heute beginnende Kampf entscheidet das Schicksal der deutschen Nation für die nächsten tausend Jahre“. Damit endete der als Sitzkrieg eingefrorene militärische Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich endgültig und es begann die „Schlacht um Frankreich“.

Zunächst wurden die Niederlande, Belgien und Luxemburg angegriffen. Am 14. Mai um 20:30 Uhr wurde per Rundfunk die Gesamtkapitulation der niederländischen Streitkräfte verkündet. Am 28. Mai um 4 Uhr stellte die belgische Armee das Feuer ein und kapitulierte bedingungslos. In Belgien wird die – vergebliche – Verteidigung des Landes als Campagne des 18 jours bezeichnet (10. bis 28. Mai = 18 Tage). In einer Art „Sichelschnitt“ drangen deutsche Panzerverbände anschliessend binnen weniger Tage durch die Ardennen bis zur Kanalküste vor und kreisten die teilweise nach Belgien vorgerückten britisch-französischen Truppen ein. Das Gros des britischen Expeditionskorps und Teile der französischen Armee konnten jedoch während der Schlacht von Dünkirchen in der bis dahin grössten militärischen Rettungsaktion der Geschichte, der Operation Dynamo, nach Grossbritannien evakuiert werden.

Von den besetzten Benelux-Ländern aus erfolgte Anfang Juni der Angriff auf das französische Kernland, der mit der Besetzung von Paris am 14. Juni vorentschieden wurde. Der Waffenstillstand, der am 25. Juni 1940 in Kraft trat, teilte das eroberte Frankreich in eine deutsche Besatzungszone, die den Grossteil Frankreichs im Westen und Norden umfasste und der unbesetzten Zone im Südosten die vom Vichy-Regime („Französischer Staat“) verwaltet wurde, sowie in eine italienische Zone in den Westalpen, die sich Benito Mussolini durch seinen Kriegseintritt in der Endphase des Feldzugs sichern konnte.

Der Krieg gegen Grossbritannien konnte nun direkt von der Küste des Ärmelkanals mit der Luftschlacht um England und im Seekrieg (Atlantikschlacht) fortgeführt werden.

Vorgeschichte

Adolf Hitlers langfristiges Kriegsziel seit den 1920er-Jahren war die Eroberung von „Lebensraum im Osten“. In seiner programmatischen Schrift „Mein Kampf“ hatte er als Bedingung dafür die Ausschaltung Frankreichs zur Rückendeckung für den Feldzug gegen die Sowjetunion gefordert. Diese Zielsetzung verkündete er auch am 28. Februar 1934 in einer Rede in der Reichskanzlei vor Reichswehroffizieren, indem er erklärte, zur Gewinnung neuen Lebensraumes „kurze entscheidende Schläge erst nach Westen, dann nach Osten“ zu führen. Hitler blieb aber in der Frage, wo er den Krieg eröffnen wolle, flexibel; so bekannte er in einer Rede vor den Oberbefehlshabern am 23. November 1939: „Ich habe lange gezweifelt, ob ich erst im Osten und dann im Westen losschlagen sollte“. Schliesslich entschied er sich für den Überfall auf Polen.

Trotz der zielgerichteten Aufrüstung der Wehrmacht durch Hitler ab 1935 setzten sich in der Politik Frankreichs und des Vereinigten Königreichs zunächst die Prinzipien des Appeasement durch. Ihre Vertreter waren bereit, für eine spannungsfreie Koexistenz der grossen mitteleuropäischen Staaten auch Revisionen des Vertrages von Versailles zu dulden. Unter diesem Aspekt ist u. a. der deutsch-britische Flottenvertrag, die Duldung der Rheinlandbesetzung und des „Anschlusses“ Österreichs sowie das Münchner Abkommen zu sehen. Die vertragswidrige „Zerschlagung der Rest-Tschechei“ beendete die Appeasementpolitik. Frankreich und Grossbritannien versuchten nun ein Bündnissystem aufzubauen, um eine weitere Expansion des Deutschen Reichs zu verhindern: Am 31. März 1939 wurde die britisch-französische Garantieerklärung für Polen abgegeben, eine ähnliche Erklärung für Rumänien und Griechenland folgte am 13. April 1939. Mit der Türkei und der Sowjetunion wurde über Beistandsverträge verhandelt. Dabei war die britische Regierung die treibende Kraft. Mit dem Abschluss des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts im August 1939 wurde deutlich, dass diese Eindämmungsversuche erfolglos waren.

Hitler hatte die Zugeständnisse der Westmächte als Schwäche von Staaten rezipiert, die – wenn nicht selbst angegriffen – auch in Zukunft eine militärische Konfrontation mit Deutschland scheuen würden. Diese zuletzt nur mehr mit Aussenminister Joachim von Ribbentrop geteilte Beurteilung führte dazu, dass Hitler bis zum britischen Ultimatum vom 3. September 1939 überzeugt war, dass es wegen Polen zu keiner militärischen Konfrontation mit den Westmächten kommen würde. Nachdem Polen geschlagen war, konnte sich Hitler der Ausschaltung Frankreichs zuwenden.

Taktische Grundlagen

Das operative Nachkriegsdenken Frankreichs wurde geprägt von Marschall Philippe Pétain, dem Generalinspekteur der französischen Armee. Angesichts der horrenden Verluste, die Frankreich bei seinen Offensivoperationen im Ersten Weltkrieg erlitten hatte und gestützt auf persönliche Abwehrerfolge („Held von Verdun“) räumte er der Verteidigung Priorität ein und forcierte den Ausbau eines starken Verteidigungswalls, der Maginot-Linie. Zur Rolle der Panzerwaffe enthalten seine Grundsatzweisungen von 1921 nur den Satz: „Panzer unterstützen das Vorgehen der Infanterie durch Niederkämpfen von Feldbefestigungen und von hartnäckigem Widerstand der Infanterie“. Der junge Panzeroffizier Charles de Gaulle schlug hingegen in seinem Buch Vers l’Armée de Métier vor, als Kern der Landstreitkräfte hochmobile, gepanzerte Grossverbände aus Berufssoldaten zu rekrutieren, die die Entscheidung im Angriff suchen. Mit diesen Ideen konnte er sich allerdings erst nach Hitlers Sieg in Polen durchsetzen; bis zum Beginn des Westfeldzuges kam es zu keiner wesentlichen Umsetzung der neuen Strategie.

Unter dem Eindruck von Hitlers Rheinlandbesetzung und der Inaktivität Frankreichs erklärte Belgien am 14. Oktober 1936 seine Neutralität. Der Beistandspakt mit den Westmächten wurde durch die grobe Geheimabsprache ersetzt, im Falle einer deutschen Invasion in der „Dyle-Breda-Stellung“ gemeinsam Widerstand zu leisten. Diese Linie verlief entlang der belgischen Maas bis Namur, dann über die sogenannte „Lücke von Gembloux“ nach Wavre und von dort entlang der Dyle über Antwerpen und Breda bis Moerdijk mit Anschluss an die so genannte Festung Holland.

Im Deutschen Reich wurde die Taktik von Generaloberst Hans von Seeckt bestimmt, der ab 1920 die Reichswehr führte. Er war überzeugt, die Kriege der Zukunft würden von gut ausgebildeten, hochmobilen und von Fliegern unterstützten Heeren gewonnen werden. Da man Deutschland ein solches Heer in Versailles verwehrt hatte (Verbot von Panzer- und Luftfahrzeugen, Beschränkung auf 100.000 Mann Berufssoldaten), wollte er zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen. Zur Sicherstellung einer raschen Expansion durch Truppenvermehrung nach dem Wegfall der Restriktionen erhielt die Masse der Reichswehrsoldaten eine weit über ihre aktuelle Funktion hinausgehende Ausbildung als Führungskräfte oder Spezialisten. Bezüglich der Entwicklung moderner Waffensysteme wurde die Kooperation mit dem Ausland angestrebt. Bedeutsam war vor allem die von 1922 bis 1933 laufende deutsch-sowjetische Zusammenarbeit (Panzer, Kampfflugzeuge, Giftgas). Die Restriktionen fielen am 17. März 1935; die Aufstellung deutscher Offensivstreitkräfte begann. Ihre Taktik: Panzerkräfte erzwingen gemeinsam mit der Infanterie und mit Luftwaffenunterstützung den Durchbruch und stossen dann rasch in die Tiefe des Gefechtsfelds vor. Die (motorisierte) Infanterie folgt, schaltet Widerstandsnester aus und sichert die Flanken des Vormarsches mit Hilfe von Panzerabwehrkanonen ab.

Ausgangslage

„Sitzkrieg“

Zwei Tage nach dem deutschen Angriff auf Polen am 1. September 1939 erklärten Frankreich und das Vereinigte Königreich dem Deutschen Reich den Krieg; eine ernsthafte Offensive zur Entlastung der unter schwerem Druck stehenden Polen fand allerdings weder auf dem Boden noch in der Luft statt. Frankreich beschränkte sich auf ein Vorrücken bis einige Kilometer vor den Westwall („Saar-Offensive“) und es begann die Verlegung von Truppen des britischen Expeditionskorps (BEF) nach Nordfrankreich. Von der Royal Air Force (RAF) geplante Angriffe auf Ziele in Deutschland wurden von den Franzosen mit dem Hinweis auf mögliche Gegenangriffe untersagt. Nach der militärischen Niederlage Polens nahm der französische Oberbefehlshaber Maurice Gamelin seine Truppen bis Mitte Oktober 1939 wieder an die Maginot-Linie zurück.

Die folgenden Monate wurden als die Zeit des Sitzkrieges (frz. la drôle de guerre; engl. Phoney War) bezeichnet, da sich die Aktivitäten auf beiden Seiten auf die Aufklärung beschränkten. Im politisch tief gespaltenen Frankreich nahm die Ablehnung des Kriegs weiter zu. Einen wesentlichen Anteil daran hatte die politische Kehrtwendung der Sowjetunion. Josef Stalin am 8. September 1939 vor Wjatscheslaw Molotow, Andrei Schdanow und Georgi Dimitrow:

„Der Krieg wird zwischen zwei Gruppen kapitalistischer Staaten geführt – (arme und reiche im Hinblick auf Kolonien, Rohstoffe usw.) um die Neuaufteilung der Welt, um die Weltherrschaft! Wir haben nichts dagegen, dass sie kräftig aufeinander einschlagen und sich schwächen. Nicht schlecht, wenn Deutschland die Lage der reichsten kapitalistischen Länder (vor allem Englands) ins Wanken brächte. Hitler selber zerrüttet und untergräbt, ohne es zu verstehen und zu wollen, das kapitalistische System. […] Die Kommunisten der kapitalistischen Länder müssen entschieden gegen ihre Regierungen, gegen den Krieg auftreten“.

Die Kommunistische Partei Frankreichs (PCF) erhielt daraufhin über die Komintern die Weisung, das Volksfront-Bündnis mit den Sozialisten zu lösen und die Kriegsanstrengungen des Landes zu sabotieren. Angebliche Sabotageakte in der französischen Rüstungsindustrie dienten als Vorwand, die PCF bis zum 26. September 1939 in ganz Frankreich zu verbieten. Der tatsächliche Umfang der Sabotage der französischen Verteidigungsbemühungen wird als extrem gering eingeschätzt. Eine kommunistische Organisation innerhalb der Armee existierte nicht, ebenso wenig wie organisierte Sabotageaktionen. Tatsächlich ist nur ein Fall beim Flugzeughersteller Farman bekannt, in dem Anfang 1940 Kommunisten auf eigene Faust Sabotage verübten. Die Regierung machte die kommunistische Propaganda für die Verschlechterung der Moral und den mangelnden Kriegsenthusiasmus verantwortlich, obwohl diese weder Defätismus verbreitete noch ihre Mitglieder zur Desertion oder zur Verbrüderung mit dem Feind anhielt.

Planungen

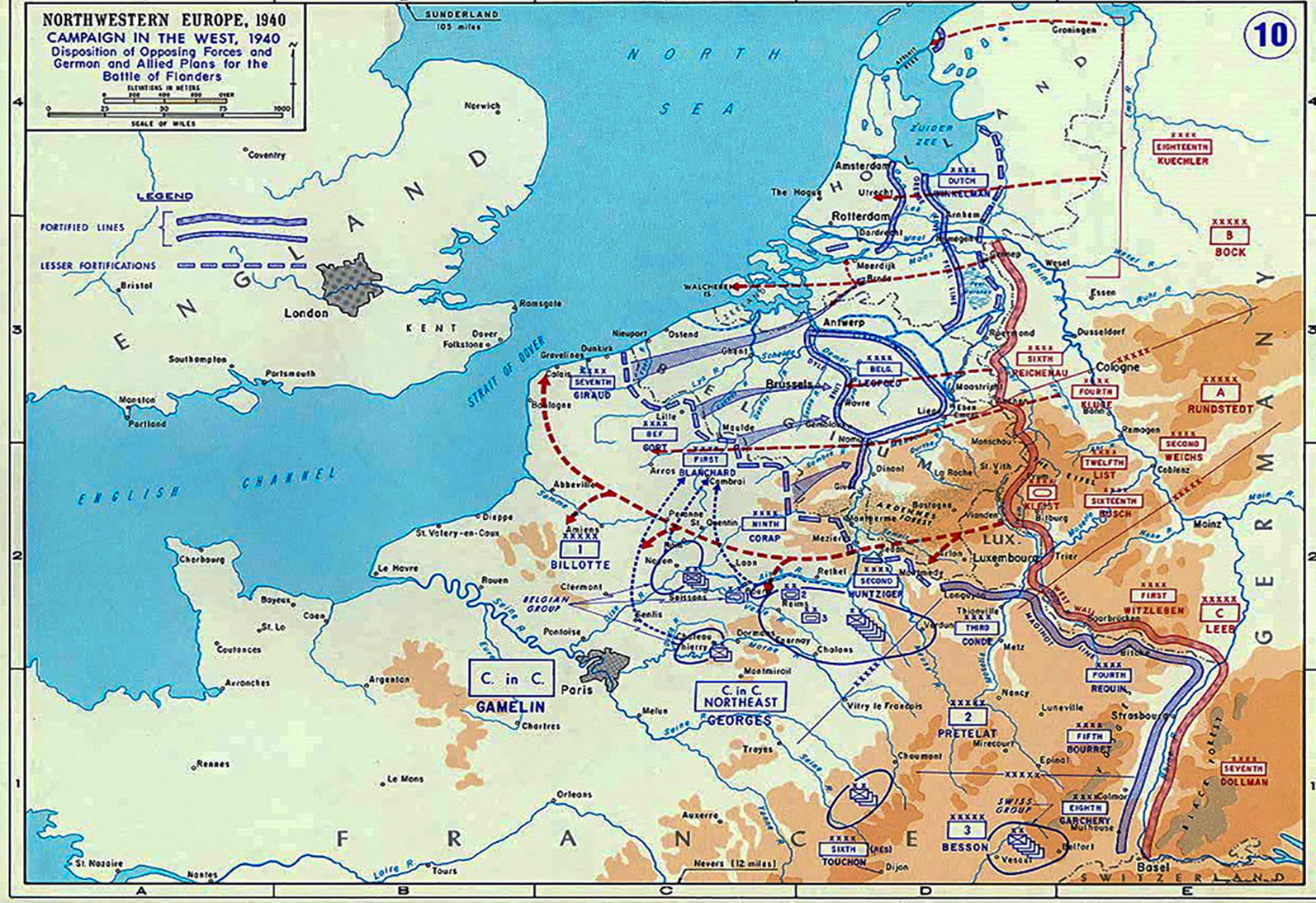

Alliierte

Die alliierte Strategie wurde von den Franzosen bestimmt. Diese planten, vor dem Frühsommer 1941 keine grenzüberschreitenden Operationen vorzunehmen. Deutsche Angriffe sollten an der von der Grenze zur Schweiz bis Sedan reichenden Maginotlinie abgewehrt werden, in der die Heeresgruppen 2 (Prételat) und 3 (Besson) eingesetzt waren. Einen Angriff über Belgien wollte man in der Dyle-Breda-Stellung zum Stehen bringen. In ihr sollte die Heeresgruppe 1 (Billotte) gemeinsam mit dem britischen Expeditionskorps (9 Divisionen) sowie Teilen der belgischen und niederländischen Armee zum Einsatz kommen.

Kommandostruktur: Oberbefehlshaber Gamelin hatte am 6. Januar 1940 die Verantwortung über die Nordostfront (Heeresgruppen 1–3) an seinen Stellvertreter General Alphonse Georges überantwortet; die Koordinierung des Einsatzes der französischen Heeresgruppe 1, des britischen Expeditionskorps und der belgischen sowie niederländischen Streitkräfte wurde nach der Invasion Belgiens an General Billotte übertragen.

Belgien und Niederlande

Die Belgier verfügten mit Lüttich, Antwerpen und Namur über drei befestigte Plätze; die Masse des Heeres (20 Divisionen) sollte jedoch in den Grenzstellungen zu Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden sowie in der Tiefe am Albert-Kanal eingesetzt werden. Mit dem Ausbau einer dritten Verteidigungslinie, der K.-W.-Stellung (Koningshooikt-Wavre-Stellung), von den Alliierten als Dyle-Breda-Stellung bezeichnet, wurde erst im August 1939 begonnen.

In den Niederlanden hoffte man, wie im Ersten Weltkrieg den Neutralitätsstatus wahren zu können, und war daher nicht bereit, Verteidigungsabsprachen zu treffen. Die eigene Verteidigung plante man entlang Maas und IJssel; als zweite Linie waren die Peel-Raam- und die Grebbe-Stellung vorgesehen. Die „Festung Holland“ (Bereich Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) sollte an der „Neuen-Wasserlinie“ auf der Höhe von Utrecht verteidigt werden. Der Ausbauzustand dieser Linien war im Vergleich zu jenen der Belgier gering; auch der Ausbildungsstand der niederländischen Truppen war schlechter als der der Belgier.

Luxemburg

Das neutrale und unbewaffnete Luxemburg verfügte nur über ein kleines Freiwilligenkorps von 461 Mann, so dass eine bewaffnete Gegenwehr nicht denkbar war. Entlang der Grenze zu Deutschland wurde die Schusterlinie errichtet. Sie wurde nach dem Baukonduktor Schuster benannt und sollte mit Stahlpforten und Betonblöcken ein Vordringen deutscher Truppen behindern.

Deutsche

Als Hitler am 27. September 1939 seinen Entschluss bekanntgab, unverzüglich nach Ende des Polenfeldzugs die Westmächte anzugreifen, löste dies in der Generalität aufgrund des Stärkeverhältnisses „grösstes Entsetzen“ aus. Nachdem Hitler alle Gegenargumente verworfen hatte, liefen die Planungen an. In den ersten drei Operationsentwürfen lag das Schwergewicht im Norden (Heeresgruppe B). Als Gegenvorschlag präsentierte der damalige Generalstabschef der Heeresgruppe A, Generalleutnant Erich von Manstein, seinen gemeinsam mit General der Panzertruppe Heinz Guderian entwickelten Sichelschnittplan, der als Kern einen Überraschungsstoss der Heeresgruppe A durch die Ardennen vorsah. Dieser Plan fand bei Generalstabschef Franz Halder wegen des panzerungünstigen Schlüsselgeländes in den Ardennen keine Gegenliebe. Er versetzte den unbequemen Manstein auf eine eher unbedeutende Position als Kommandierender General eines neugebildeten Korps nach Schwerin.

Hitlers Entschluss zum Angriff im Westen wurde definitiv, als ein positives Echo auf seine „Friedensrede“ vom 6. Oktober ausblieb. Schon am 9. Oktober, als die Wirkung seiner Rede sich noch nicht abzeichnen konnte, hatte Hitler eine Denkschrift zum Thema Notwendigkeit des sofortigen Angriffs fertiggestellt und die Weisung Nr. 6 für die Kriegführung (Geheime Kommandosache, OKW Nr. 172/39) erlassen. Kurz darauf nannte er die Zeit zwischen dem 15. und 20. November als Angriffstermin. Am 23. November 1939 teilte er der Generalität in einer Ansprache seinen „unabänderlichen Entschluss“ mit, England und Frankreich „zum günstigsten und schnellsten Zeitpunkt anzugreifen“.

Alte und neue Pläne

Am 10. Januar 1940 wurde der gesamte bisherige Plan jedoch durch einen bizarren Vorfall zu Makulatur, als der Luftwaffenoffizier Major Helmut Reinberger mit brisanten Akten auf der Reise zu einer in Köln angesetzten Stabsbesprechung in Münster aufgehalten wurde. Er entschloss sich, das Angebot anzunehmen, in einer Kuriermaschine der Luftwaffe mitzufliegen, um sich die lange Fahrt mit dem Nachtschnellzug zu sparen, obwohl er damit gegen einen eindeutigen Befehl Hermann Görings verstiess, Geheimsachen nicht auf dem Luftweg zu überbringen. Seine Aktentasche enthielt den streng geheimen Plan für einen wichtigen Teil des deutschen Einfalls in Frankreich und die Niederlande.

Bald nach dem Start der Messerschmitt Bf 108 vom Flugplatz Münster-Loddenheide verdichteten sich dünne Nebelschleier zu einer geschlossenen Wolkendecke, und starker Ostwind bewirkte eine Windversetzung von etwa 30 Grad. Der Rhein, eine wichtige Orientierungslinie, wurde bei schlechter Sicht unbemerkt überflogen. Der Flugzeugführer, Major Erich Hönmanns, sichtete schliesslich einen Fluss und erkannte, dass es nicht der Rhein sein konnte. In der feuchten, eiskalten Luft vereisten die Tragflächen und der Vergaser ihrer Maschine; dann setzte der Motor aus. Hönmanns fand gerade noch rechtzeitig ein kleines Feld, auf dem notgelandet wurde. Unverletzt mussten die beiden Wehrmachtoffiziere erkennen, dass sie die Maas überflogen hatten und 80 Kilometer westlich von Köln bei Vucht in Belgien (heute: Maasmechelen) bruchgelandet waren.

Reinberger wollte sofort die Papiere verbrennen. Da aber keiner der beiden Zündhölzer bei sich hatte, liehen sie sich ein Feuerzeug von einem herbeigeeilten Bauern. Gerade als es Reinberger gelungen war, die Papiere trotz des starken Windes in Brand zu setzen, trafen belgische Gendarmen ein und löschten die Flammen.

Am gleichen Abend lagen die lesbaren Dokumente dem belgischen Generalstab vor, der sofort die Mobilmachung der belgischen Streitkräfte anordnete. Die Belgier übermittelten auch den französischen und britischen Armeen in Nordfrankreich eine Zusammenfassung des Inhalts der bei Reinberger gefundenen Unterlagen. Aus diesem Operationsplan ging hervor, dass das deutsche Heer in einer Umfassungsbewegung durch Belgien nach Frankreich hinein vorstossen sollte – ähnlich dem Schlieffen-Plan.

Hitler machte Göring heftige Vorwürfe und befahl, den Kurier bei seiner Rückkehr erschiessen zu lassen, wozu es nie kam, da Reinberger und Hönmanns den ganzen Krieg in einem kanadischen Kriegsgefangenenlager verbrachten. Die Umstände aber führten zu der sehr wichtigen Entscheidung, einen völlig neuen deutschen Angriffsplan auszuarbeiten.

Dies tat Erich von Manstein; er verwarf den alten, vorausberechenbaren Plan eines durch Belgien führenden Hauptstosses und arbeitete einen später als Sichelschnittplan bezeichneten Plan aus. Wie er Hitler am 17. Februar 1940 erklärte, sollte der deutsche Angriffsschwerpunkt stattdessen in den Ardennen liegen, einem undurchdringlich erscheinenden bewaldeten Bergland im Grenzgebiet zwischen Belgien, Frankreich und Luxemburg: Durch die unerwartete Angriffsrichtung hätten die Deutschen nicht nur den Vorteil des Überraschungsmoments auf ihrer Seite, sie standen auch vor dem verteidigungsschwächsten Abschnitt der französischen Grenze. Die deutschen Panzer würden die französischen Stellungen bei Sedan durchstossen (was ihnen später erstaunlich schnell gelang), einen Keil bis zum Ärmelkanal vortreiben und die anglo-französischen Armeen aufspalten. Die luftüberlegene deutsche Luftwaffe sollte die Panzer- und Fahrzeugkolonnen bei ihrem Marsch über die engen Ardennenstrassen schützen und dann einen Bombenteppich vor die Panzer legen, wenn sie nach Frankreich vorstiessen.

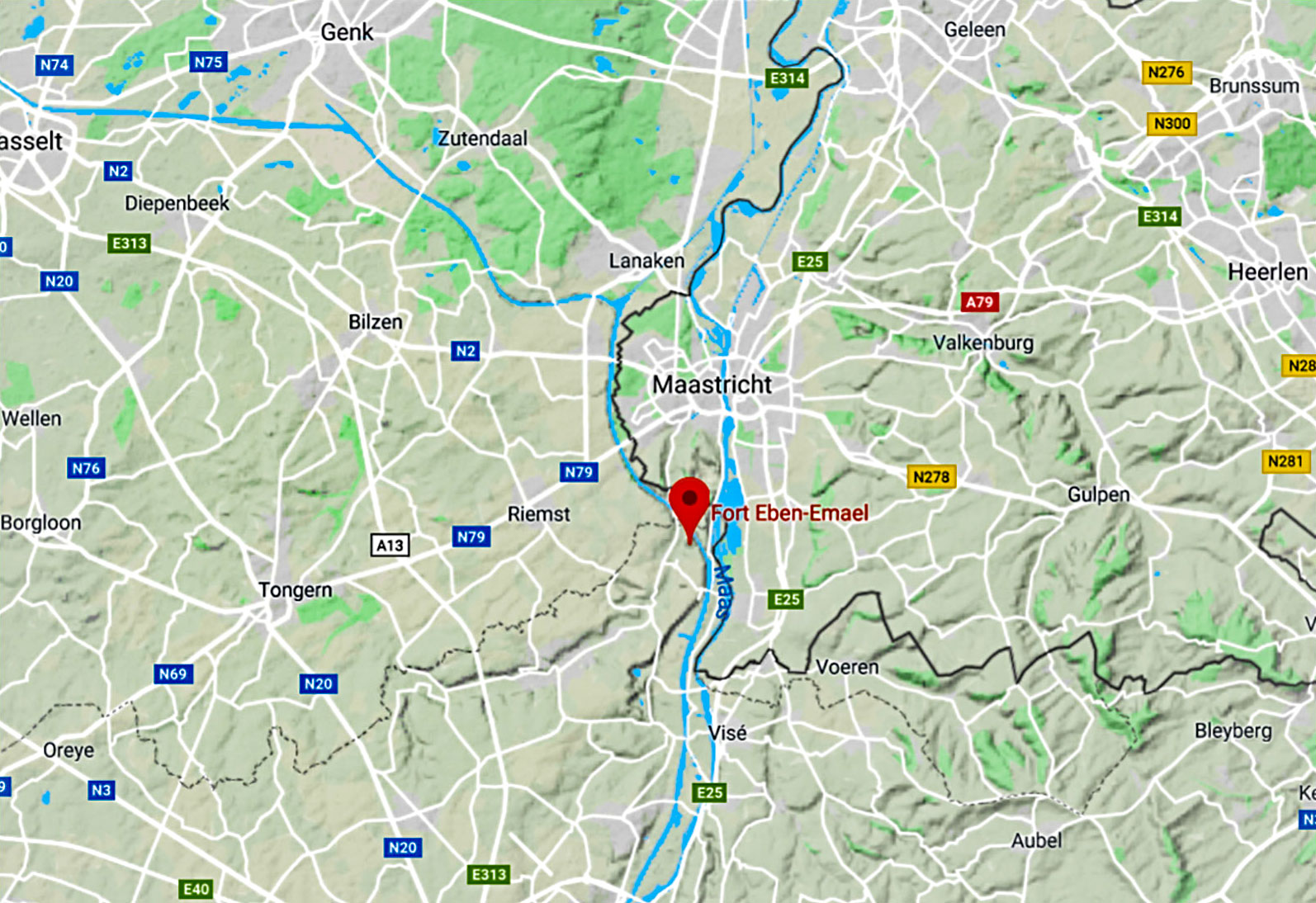

Schlacht von Fort Eben-Emael (10.05.1940 – 11.05.1940)

Die Luftlandeoperation gegen das belgische Fort Eben-Emael war ein Kampf zwischen den belgischen und deutschen Streitkräften zu Beginn des sogenannten Westfeldzuges im Zweiten Weltkrieg. Das Gefecht zur Einnahme des Sperrforts fand am 10. und 11. Mai 1940 statt und war Teil des Westfeldzuges, des deutschen Einmarsches in die Benelux-Länder und Frankreich. Eine Angriffsgruppe der deutschen Fallschirm-Pioniere wurde beauftragt, das Fort Eben-Emael, eine belgische Festung im Festungsring Lüttich, zu erobern, deren Artilleriegeschütze mehrere wichtige Brücken über den Albert-Kanal beherrschten. Diese Brücken mussten unbeschädigt erobert werden, um den Heereskräften den weiteren Vormarsch ohne Verzögerung nach Belgien und Frankreich hinein zu ermöglichen.

Ein Teil der deutschen Luftlandetruppen griff die Festung direkt an, um die Garnison und die Artillerie darin auszuschalten. Gleichzeitig gingen weitere Fallschirmjäger-Kampfgruppen gegen die drei Brücken vor, die über den Albert-Kanal führten. Die Festung wurde eingenommen und ebenso wie die drei Brücken gegen belgische Gegenangriffe verteidigt, bis die Spitzen der deutschen 18. Armee aus Richtung Aachen eintrafen.

Der Kampf war ein entscheidender Sieg für die deutschen Truppen. Die Luftlandetruppen erlitten zwar Verluste, es gelang aber, die Brücken bis zur Ankunft der deutschen Kräfte zu halten. Der Besitz des Forts trug massgeblich zum Erfolg des Westfeldzugs bei.

Deutsche Kriegsplanung

Der deutsche Planungsstab hatte durch Aufklärungsflüge (wahrscheinlich wurden Fotos von Zivilflugzeugen gemacht, welche die (seit 1926 beflogene) Strecke Köln – Paris beflogen) zahlreiche Informationen über die Festung gewonnen. Ein Angriff mit konventionellen Mitteln erschien unmöglich. Die Luftaufklärungs-Fotos zeigten, dass so gut wie keine Flugabwehr auf dem Fort vorhanden war und dass die Besatzung des Forts auf dem Plateau gelegentlich Fussball spielte. Daraus wurde zu Recht geschlossen, dass es nicht vermint war. Auf diesen Erkenntnissen fusste der deutsche Angriffsplan.

Bei der Erstürmung des Forts kamen erstmals Hohlladungen als Waffe gegen die gepanzerten Festungsteile zum Einsatz. Die schwerste dieser Hohlladungen wog 50 kg. Die Hohlladung musste direkt auf ein Panzerteil abgelegt werden, 45 Sekunden nach dem Aktivieren des Zeitzünders zündeten dieser. Der sich dann entwickelnde Metallstachel durchschlug mit einer Geschwindigkeit von 15’000 m/s jede Panzerung. Da eine exakte Landung mit damaligen Fallschirmen nicht möglich war und auch die pioniertechnischen Mittel, insbesonddere die Hohlladungen, mit abgesetzt werden mussten, war eine Anlandung per Fallschirm nicht möglich. Stattdessen wurden Lastensegler vom Typ DFS 230 verwendet, die von Schleppflugzeugen wie dem Transportflugzeug Junkers Ju 52/3m über deutschem Gebiet in grosse Höhen geschleppt und dort ausgeklinkt wurden, um dann die 30 km von der deutschen Grenze bis nach Eben-Emael im Gleitflug – nahezu geräuschlos – zurückzulegen.

Dort landeten sie im Morgengrauen des 10. Mai 1940 in Steilspiralen auf dem Dach des Forts. Die wenigen Soldaten der Besatzung, die einen der Gleiter sichteten, waren der Ansicht, es seien belgische Flieger in Not, da die deutschen Gleiter von der belgischen Seite kamen, nachdem sie das Fort umflogen hatten. Zugleich begann im Morgengrauen der allgemeine deutsche Angriff auf die Niederlande, Frankreich und Luxemburg.

Zur Durchführung des Auftrages wurde die Sturmabteilung Koch mit 353 Mann und 41 Lastenseglern in 4 Sturmgruppen „Granit“, „Beton“, „Stahl“ und „Eisen+ (je 1 Oberleutnant, 2 Oberfeldwebel, 22 Unteroffiziere und 57 Mann) und diese wieder in elf Sturmtrupps zu je sieben bis acht Fallschirm-Pionieren gegliedert. Sie waren mit Maschinenpistolen, Karabinern, Pistolen, Handgranaten, Flammenwerfern und Sprengmitteln bewaffnet. Pionier-Zugführer war Rudolf Witzig. Die Gruppen starteten mit je 10 bis 11 Lastenseglern in Köln-Ostheim (Fliegerhorst Ostheim) und Köln-Butzweilerhof. Das Schleppseil, an dem Witzigs Lastensegler hing, riss beim Treffen der Gruppen über Efferen bei Köln. Der Pilot des Lastenseglers versuchte nach Ostheim umzukehren, schaffte es jedoch nur zu einer Wiese jenseits des Rheins. Auch ein weiterer Lastensegler musste vorzeitig durch ein Missverständnis bei Düren landen. Witzig organisierte eine neue Schleppmaschine für den in Köln gelandeten Lastensegler und konnte so gegen 8:30 Uhr noch auf dem Dach des Forts landen.

Ebenfalls mit Lastenseglern wurden die Brücke bei Canne, die bei Vroenhoven und die bei Veldwezelt angeflogen.

Das Fort war zwar alarmiert, aber noch nicht voll gefechtsbereit: Werk 13 war noch nicht besetzt, Werk 31 hatte noch keine Munition und die 7,5-cm-Kanonen des Werkes 12 waren noch eingefettet; Werk 24 konnte nicht gefechtsbereit gemacht werden, da der Munitionsaufzug nicht funktionierte und auch Teile der Zünderstellmaschine fehlten.

Etwa um 5:25 Uhr, eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang (die Piloten konnten ihre Landeplätze ausreichend erkennen), landeten neun Lastensegler mit Fallschirmpionieren auf dem Dach der Festung. Sieben landeten jeweils in unmittelbarer Nähe ihrer Kampfziele; zwei an der Nordspitze der Festung, von wo sie zunächst nicht in den Kampf eingreifen konnten. Bei der Landung wurden sie von vier Maschinengewehren beschossen, von denen aber bald zwei wegen Ladehemmungen ausfielen, während das dritte Maschinengewehr vom ersten landenden Segler umgerissen und das vierte von dessen ausgestiegener Besatzung ausgeschaltet wurde.

Binnen zehn Minuten nach der Landung sprengten die sieben Sturmtrupps – jeweils mit einer aufgesetzten Hohlladung – alle Artilleriewerke des Forts (ausser 9), dazu die FIaMG (Werk 29), den Infanterieblock 30 und einen Entlüftungsschacht (Werk 10). Die Werke 12 und 18 wurden bis auf Sohlentiefe gesprengt. Die Angreifer vernebelten einige Beobachtungskuppeln. Das Fort war nun „blind“; die Verteidiger konnten sich keinen Überblick über die Lage verschaffen.

Eine verbogene Lüfterschaufel erzeugte soviel Lärm, dass die Verteidiger glaubten, die Angreifer würden den Hügel unterminieren, um ihn zu sprengen. Die enormen Detonationen der Hohlladungen, die den ganzen Hügel erschütterten, trugen ebenfalls zu diesen Befürchtungen bei.

Später versuchten die deutschen Angreifer mehrfach, einen Weg in das Innere des Forts zu sprengen; teilweise gelang dies jedoch erst nachrückenden Sturmpionieren mit Sprengtrupps.

Es gelang den Deutschen, in das Fort selbst einzudringen, indem sie in die Kasematte „Maastricht 1“ ein Loch sprengten. Die belgische Besatzung der Kasematte wurde durch die Explosion getötet; die Besatzung des Forts versperrte den Zugang zur Kasematte daraufhin mit dafür vorgesehenen Stahlprofilen und Sandsäcken. Hinter diesem 50 bis 80 Zentimeter starken Hindernis bezogen die belgischen Soldaten Stellung und warteten darauf, dass der Feind durch die verbarrikadierten Türen brechen würde.

Dies erwies sich als taktischer Fehler, da die Deutschen dadurch genügend Zeit erhielten, um eine 50-kg-Hohlladung an den Türen zu befestigen und per Zeitzünder zur Explosion zu bringen.

Der Explosionsdruck der Hohlladung zerstörte die Barrikade und tötete die hinter den Türen verschanzten belgischen Soldaten. Im Gang standen Fässer oder Kisten mit Chlorkalk zur Desinfizierung der Toiletten, die durch den Explosionsdruck platzten und Dämpfe freisetzten. Diese verteilten sich in den Gängen, so dass die Belgier annahmen, dass die Deutschen Giftgas einsetzten.

Zudem zerstörte der Druck der Explosion die 20 Meter hohe Stahlkonstruktion der Geschützturmtreppe, so dass die Deutschen den Turm nicht mehr als Zugang nutzen konnten. Nach dieser Erfahrung sahen die Deutschen davon ab, weitere Türme auf diese Art zu erobern, da das Fort nach der Eroberung weitergenutzt werden sollte.

Weil dem Festungskommandanten zu diesem Zeitpunkt klar wurde, dass nur die Zurückerlangung des Plateaus den Verlust des Forts verhindern könne, befahl er den Ausfall. Um das Plateau wieder zu nehmen, hätte die Fort-Besatzung von unten dorthin vorstossen müssen, denn es gab von oben keinen Zugang auf das Plateau. Die Verteidiger waren zwar zahlenmässig 10:1 überlegen; sie setzten aber zu wenig Kräfte ein, um die deutschen Soldaten vom Dach des Forts zu treiben. Zudem hatten die Deutschen dort eine gute Verteidigungsposition und konnten ihre Stellungen halten. Die belgische Führung in Lüttich konnte sich ebenfalls nicht zu einem entschlossenen Gegenangriff durchringen.

Kommandant und Besatzung konnten nicht erkennen, welche Kräfte das Fort angriffen. Dazu kam ein erheblicher psychischer Druck; sie befürchteten wegen der Erschütterungen, dass die Anlage einstürzen werde. Damals waren Hohlladungen und ihre Wirkung noch weitgehend unbekannt. So blieb es für die Besatzung rätselhaft, wie ihre Geschütze derart schnell ausgeschaltet werden konnten.

Am nächsten Morgen erreichten Entsatztruppen des Heeres auf dem Landweg Fort Eben-Emael. Als erster kämpfte sich Feldwebel Portsteffen vom Pionierbataillon 51 gegen 7:00 Uhr morgens in einem Schlauchboot unter Feindfeuer über den Albert-Kanal setzend zu den Fallschirmjägern durch. Einige Stunden gab es harte Kämpfe um das Eingangswerk und den Kanal.

Der Fort-Kommandant Major Jottrand bat den belgischen Generalstab um eine Entscheidung, ob er aufgeben solle oder nicht. Die belgische Führung überliess dem Major diese Entscheidung. Er kapitulierte am 11. Mai um 11:30 Uhr.

24 belgische und sechs deutsche Soldaten waren bei den Kämpfen ums Leben gekommen. Alle übrigen belgischen Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft. Diese wurden streng getrennt von anderen Kriegsgefangenen gehalten, um zu verhindern, dass Informationen über den Einsatz der Lastensegler und Hohlladungen nach aussen drangen.

Wortlaut Wehrmachtbericht: Samstag, 11. Mai 1940: (Sondermeldung) „Das stärkste Fort der Festung Lüttich, Eben-Emael, das die Übergänge über die Maas und den Albert-Kanal bei und westlich Maastricht beherrscht, hat sich Sonnabendnachmittag ergeben. Der Kommandant und 1000 Mann wurden gefangen genommen“.

Das Fort wurde schon am 10. Mai durch eine ausgesuchte Abteilung der Luftwaffe unter Führung von Oberleutnant Witzig und unter Einsatz neuartiger Angriffsmittel kampfunfähig gemacht und die Besatzung niedergehalten. Als es einem von Norden angreifenden Verband des Heeres nach hartem Kampf gelungen war, die Verbindung mit der Abteilung Witzig herzustellen, hat die Besatzung ihre Waffen gestreckt.

Sonntag, 12. Mai 1940 Zwischen Hasselt und Maastricht ist der Übergang über den Albert-Kanal erzwungen. Das Fort Eben-Emael, südlich Maastricht, der stärkste Eckpfeiler Lüttichs, ist, wie schon durch Sondermeldung bekanntgegeben, in deutscher Hand. Der Kommandant und die Besatzung von 1’000 Mann haben sich ergeben.

Weitere Folgen für den Krieg

In psychologischer Hinsicht war der schnelle Fall von Eben-Emael für die Alliierten fatal, denn sie wussten nichts über die Methoden des Angreifers. Der militärische Nutzen der von Frankreich mit grossem Aufwand gebauten Maginot-Linie war damit in Frage gestellt.

Während des Krieges wurde die Anlage häufig ausgewählten Besuchern aus Staaten gezeigt, die mit dem Deutschen Reich verbündet waren; dabei hielten die Deutschen aber ihre Methoden beim Angriff sorgfältig geheim.

Hitler versuchte bei einem Treffen am 23. Oktober 1940 in Hendaye, den spanischen Diktator Franco dazu zu bewegen, auf Deutschlands Seite in den Krieg einzutreten. Franco solle das britische Gibraltar in einem Überraschungscoup besetzen. Dazu bot Hitler Franco die bei Eben-Emael erfolgreichen Soldaten an. Franco lehnte dies ab; Spanien blieb den ganzen Zweiten Weltkrieg neutral.

Schlacht am Grebbeberg (10.05.1940 – 13.05.1940)

Die Schlacht am Grebbeberg (Niederländisch Slag om de Grebbeberg) war ein grösseres Gefecht während des Westfeldzuges entlang der Grebbe-Linie im Zweiten Weltkrieg.

Schauplatz

Der nördliche Teil des Grebbebergs bildet der Laarsenberg, der Süden wird das Gelände von Niederrhein und Valleikanaal begrenzt, im Westen von der Stadt Rhenen und im Osten die Überschwemmungsfläche bis Wageningen. Der 52 Meter hohe Grebbeberg war der östlichste Punkt der niederländischen Verteidigung an der Grebbe-Linie zwischen den Städten Rhenen und Wageningen an der Grenze der Provinzen Utrecht und Gelderland. Der Grebbeberg liegt am Ouwehands Dierenpark und war aufgrund seiner Lage über dem Nederrijn von strategischer Bedeutung. Bereits im Jahr 2000 v. Chr. wurden am Grebbeberg Befestigungsanlagen erbaut. Der Grebbeberg ist mit Eichen bestanden und besitzt teilweise sehr steile Kanten und Klippen. Zu den Besonderheiten gehören Erosion und auf der Südseite ein besonders warmes Mikroklima. So bietet der Grebbeberg einer sehr speziellen Flora Lebensraum. Die Gefallenen, Deutsche wie Niederländer, wurden nach der Schlacht am Grebbeberg beerdigt. Nach dem Krieg wurden die deutschen Opfer in Ysselsteyn umgebettet.

Vorgeschichte

Wasserwege wie die Maas und die IJssel bildeten die geographischen Hindernisse der „Festung Holland“. Die Grebbe-Linie bildete davon den östlichen Teil. Die Grebbe-Linie wurde bereits 1745 erbaut und war zum ersten Mal im Jahre 1794 gegen die Franzosen im Einsatz. Ende der 1930er Jahre wurde eine Reihe von Bunkern und Kasematten in der Gegend südlich des IJsselmeer und nördlich des Rheins errichtet. Es gab grosse Mängel in der Konstruktion der Bunker, welche schwierig gegen Angriff von den Flanken und von hinten zu verteidigen waren. Die Bewaffnung der Bunker war überholt. Vieles entstammte noch aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Aus Rücksicht zur Zivilbevölkerung wurden Gebäude und Bäume aus der Schusslinie nicht entfernt. Für den Angreifer war somit viel Deckung vorhanden. Das Grabensystem folgte dem Muster aus dem Ersten Weltkrieg.

Die Verteidigungslinie bestand aus seiner Reihe von Aussenposten (Voorpostenlijn), einer Frontlinie (Frontlijn), einer Stoplinie (Stoplijn) und eine Schlusslinie (Ruglijn). Deutsche Spione erkannten, dass der Grebbeberg, aufgrund des Fehlens von Überflutungsflächen, der schwächste Punkt in der Grebbelinie sein musste.

Der Angriff

Der Kampf begann am 10. Mai 1940 um 03:55 Uhrzeit durch die deutsche Heeresgruppe B. Der Widerstand an der IJssel und bei Westervoort war stärker als erwartet. Die 207. Infanterie-Division unter Generalleutnant Carl von Tiedemann und das SS-Regiment „Der Führer“ unter SS-Standartenführer Georg Keppler, beide der 18. Armee unterstellt, erhielten den Befehl, den Grebbeberg zu nehmen.

11. Mai 1940

Am 11. Mai 1940 begann der Sturm auf die niederländischen Aussenposten, die einen drei Kilometer breiten Abschnitt vor dem Grebbeberg abdeckten. Verteidigt wurden die Aussenposten durch das 8. Infanterie-Regiment (III-8 RI) /4. Infanterie-Division. Die Aussenposten waren durch Sandsäcke und hölzerne Hindernisse nur improvisiert und unzureichend gesichert. Der Wirkungsradius des Abwehrfeuers war so angelegt, dass es sich nicht überlappte. Der deutsche Angriff begann mit einem Artillerieschlag auf die Linie der Aussenposten, welcher die niederländische Kommunikation lahmlegte. Aufgrund der Mängel in der niederländischen Verteidigung konnten zwei Bataillone Stosstrupps des SS-Regiments „Der Führer“ die Abwehr dadurch neutralisieren, dass eine Gruppe Deckungsfeuer schoss, während die andere nach Schwachstellen für einen Flankenangriff suchte.

Im Nordsektor, im Bereich einer Überschwemmungsfläche, begann der Angriff gegen das niederländische 19. Infanterie-Regiment (19 RI) in der Frontlinie bei Kruiponder. Der Angriff wurde mit Unterstützung der niederländischen Artillerie zurückgewiesen. Die niederländische Linie war bereits vom SS-Regiment umgangen. Um 18 Uhr kapitulierten die Niederländer in der letzten Stellung der Aussenpostenlinie.

In den Abendstunden versuchen deutsche Panzerwagen den Berg zu stürmen, werden jedoch mit 47-mm-Pak-Geschützen zurückgetrieben. Der Artillerie-Sergeant Chris Meijer wurde hingerichtet, da ihm angelastet wurde, seinen Posten verlassen zu haben. Gegen 21 Uhr wollte das II. Bataillon des 19 RI zum Gegenangriff gegen die besetzten Aussenposten übergehen, wo sie 3.000 SS-Grenadieren begegnen würden. An der niederländischen Seite vermutete man nur einige hunderte von deutschen Soldaten. Der Gegenangriff wurde nicht ausgeführt. Die niederländische Artillerieunterstützung vereitelte ihrerseits einen deutschen Nachtangriff. Die Deutschen vermuteten, dass der deutsche Angriff schon während des Aufbaus von den niederländischen Artilleriebeobachtern erkannt wurde. Das war aber nicht der Fall.

12. Mai 1940

Am Pfingstsonntag, dem 12. Mai 1940, konzentrierte sich der Schwerpunkt des deutschen Angriffs auf den östlichen Abhang des Grebbebergs. Der Hügel wurde von vier Kompanien der II-8 RI und I-8 RI verteidigt. Verstärkt wurden diese Einheiten durch eine Maschinengewehr-Kompanie und eine Panzerjäger-Einheit, welche die umliegenden Kasematten bezogen hatte. Die niederländische Verteidigung war besser organisiert als am Vortage, und die Deutschen fanden keinen toten Winkel, um dort einzudringen. Das deutsche Artilleriefeuer war nicht in der Lage, die niederländischen Bunker zu zerstören, doch es demoralisierte die niederländischen Soldaten, die hauptsächlich aus Wehrpflichtigen bestanden. Um die Mittagsstunden fiel das Fort Hoornwerk, danach wurde der bewaldete Hang des Grebbebergs gestürmt. Die niederländischen Verteidiger hatten nicht genügend Kräfte für einen Gegenangriff. Gegen 13 Uhr kam es zur ersten Begegnung zwischen den Gegnern. Die niederländische Abwehr brach unter der überlegenen deutschen Feuerkraft zusammen. Major Johan Henri Azon Jacometti vom II-19 RI fiel dabei. Weil das SS-Regiment auf engem Raum konzentriert war, wurde es verwundbar für niederländische Artillerie und Granatwerfer.

Am späten Nachmittag „säuberten“ die SS-Grenadiere vom III. Bataillon/SS-Regiment „Der Führer“ unter SS-Obersturmbannführer Hilmar Wäckerle einen Teil des Bereichs zwischen Stoplinie und Frontlinie von Feindwiderstand. Wäckerle sah es als eine Frage der persönlichen Ehre an, den Grebbeberg, um jeden Preis zu nehmen. Wäckerle befahl zwei Stosskeile gegen die Stoplinie an der Strasse Rhenen-Wageningen und den anderen südlich in der Nähe des Rheins. Wäckerle erreichte die Eisenbahnlinie Rhenen-Veenendaal. Durch den schnellen Vorstoss des III. Bataillons konnten nachrückende Einheiten nicht folgen.

Die niederländische Abwehr, v. a. II-19 RI konnte sich wieder stabilisieren. Verstärkung durch das 46. Infanterie-Regiment (I-46 RI) erreichte die Grebbe-Linie. Die ersten Truppen, die auf dem Schlachtschauplatz erschienen, waren das 3. und 4. Husaren-Regiment. Der einzige Weg nach Rhenen verlief unterhalb des Viaduktes, welches von Truppen der Koninklijke Marechaussee angeführt von Hauptmann G.J.W. Gelderman. Geldermann eröffnete das Feuer und traf dabei sowohl den Gegner als auch eigene Soldaten. Einer SS-Kompanie gelang es, sich in einer Fabrik zwischen Eisenbahnlinie und Rhein festzusetzen.

Die Verstärkungen wurden vom Kommandeur der Feldarmee, Baron van Voorst tot Voorst, entsandt. Ihm standen verhältnismässig geringe Kräfte zur Verfügung, da viele Reserven bei der Abwehr der Luftlandungen in Dordrecht, Rotterdam und die Flugplätze rund Den Haag gebunden waren. Vorgesehen waren das II-11 RI, I-20 RI sowie fünf weitere Bataillone, um die Stoplinie zu einer neuen Abwehrlinie neu zu organisieren. Drei Bataillone sollten den Grebbeberg, die Stoplinie und die endgültige Linie stabilisieren, während nördlich vom Grebbeberg vom Dorf Achterberg mit vier Bataillonen ein Flankenangriff geführt werden sollte.

13. Mai 1940

Am Morgen des 13. Mai 1940 hatte Generalleutnant von Tiedemann den Kontakt zum III. SS-Bataillon Wäckerle verloren. Von Tiedemann beschloss, angesichts der verwirrenden Lage auf dem Grebbeberg, eine zweite Angriffsachse zu eröffnen. Zu diesem Zweck wurde die 207. ID nicht im nördlichen Sektor, sondern gegen den Grebbeberg selbst eingesetzt. Die Angriffe beider Seiten wurden von indirektem Feuer unterstützt. Die Niederländer forderten Luftunterstützung der British Royal Air Force an. Dieser konnte jedoch nicht erfolgen, da alle Kräfte in der Schlacht um Frankreich gebunden waren. Nur die Koninklijke Luchtmacht (die niederländische Luftwaffe) konnte vier Fokker C.X leichte Doppeldecker entbehren, die insgesamt 30 Bomben auf deutsche Artilleriestellungen vor dem Grebbeberg abwarfen.

Der niederländische Gegenangriff in der Nähe von Achterberg verzögerte sich um vier Stunden und begann um 8 Uhr. I-29RI, III-29RI, II-24RI und I-20RI gingen in den Kampf, waren jedoch schlecht vorbereitet, schlecht ausgerüstet und vom langen Marsch erschöpft. Die deutschen Verbände hatten mittlerweile auf breiter Front die Stoplinie erreicht. Artilleriefeuer und irrtümlicher Beschuss durch eigene MGs führten zu hohen Verlusten bei den Niederländern. Gegen 14 Uhr griffen 27 Junkers Ju 87-Sturzkampfbomber an und richteten grosse Verwirrung unter den niederländischen Truppen an. Die niederländischen Truppen wurden danach von einer „Sauve qui peut“-Mentalität erfasst. Damit brach die Verteidigungslinie der 4. Division am Grebbeberg zusammen.

Durchbruch an der Stoplinie

Erneut sollten Entsatztruppen in das Kampfgeschehen eingreifen. Die Kommunikation zwischen den niederländischen Truppen war durch den Stosskeil des Bataillons Wäckerle unterbrochen. Am Vortage wurden Schützengräben an der Strasse Rhenen – Wageningen bereits aufgegeben. Es erwies sich als fatale Entscheidung, keine Waldflächen in der Nähe der Stoplinie abgeholzt zu haben. Dies wurde nun zum Nachteil der Verteidiger, die nicht in der Lage waren, um die deutschen Truppen durch die Abdeckung unten zu halten, wozu die Bäume vorgesehen waren. Mit der Stoplinie war die gesamte Grebbelinie in Gefahr, da es keine tieferen Verteidigungsanlagen mehr gab, welche den deutschen Angriff noch hätten aufhalten können.

Nach einem deutschen Einbruch kam es zu einer vorübergehenden Panik bei den wenig fronterfahrenen Einheiten. Ein zweiter Artillerieschlag führte zur Stabilisierung, und gegen die Mittagsstunden war die Stoplinie ausser Gefecht gesetzt. Der Befehlshaber des I-8RI, Major Willem Pieter Landzaat, gab Durchhalteparolen wie „steht fest hinter den Trümmern“ und „Widerstand leisten bis zur letzten Patrone“ durch. Landzaat fiel im Kampf. Die in Rhenen verbliebenen niederländischen Truppen waren zu schwach und zu stark demoralisiert, um einen weiteren Angriff zu führen. Im Laufe des Tages verliessen weitere niederländische Verbände das Schlachtfeld, um sich in Richtung Westen zurückzuziehen.

Währenddessen hatte eine SS-Kompanie die Nacht in der verlassenen Fabrik verbracht. Sie unternahmen zwei Versuche, die letzte Linie des Gegners zu durchbrechen. Wäckerle verletzte dabei zweimal geltendes Kriegsrecht: einerseits, weil er niederländische Kriegsgefangene als menschliche Schutzschilde missbrauchte, und andererseits, weil er einen Angriff unter der Verwendung von Feinduniformen durchführen liess. Die so maskierten SS-Männer wurden jedoch an ihren Stiefeln erkannt.

Die Marechaussee-Einheit hatte den Befehl, eigene Soldaten hinrichten zu lassen, die sich nach Westen absetzen wollten. Das Viadukt wurde von zurückweichenden Kräften zerstört. Wäckerle selbst wurde im Laufe der Kampfhandlungen schwer verwundet. Luftangriffe auf die Brigade B nördlich des Grebbeberges führte zu nur geringen physischen Schäden, aber zu einer starken Demoralisierung.

Das Ende

Der Fall des Grebbeberges war von entscheidender Bedeutung im Feldzug gegen die Niederlande. Dadurch brach die gesamte Grebbelinie zusammen, und als Folge mussten sich vier niederländische Divisionen zurückziehen. Deutsche Truppen stellten erst am 14. Mai 1940 fest, dass die Linie verlassen war.

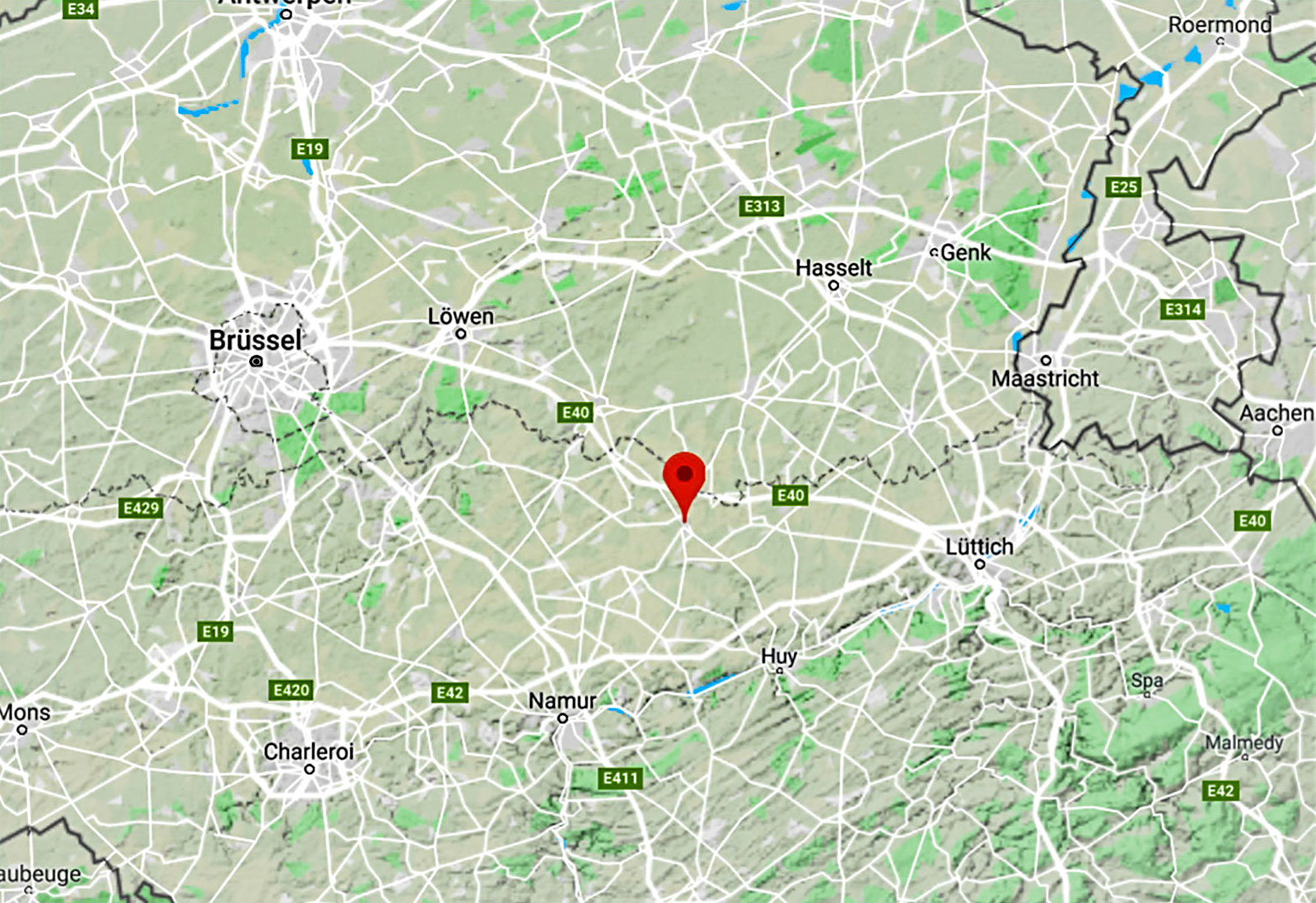

Schlacht bei Hannut (12.05.1940 – 14.05.1940)

Die Schlacht bei Hannut war die grösste Panzerschlacht während des Westfeldzuges im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, die vom 12. bis zum 14. Mai 1940 bei Hannut im zentralen Teil Belgiens stattfand.

Vorgeschichte

Der am 10. Mai begonnene Angriff der Heeresgruppe A durch die Ardennen war planmässig verlaufen. Das XVI. Panzerkorps unter Erich Hoepner hatte die Maas und ganz in der Nähe des belgischen Forts Eben-Emael auch den Albert-Kanal überquert. Die Alliierten versuchten, in Belgien vorgeschobene Positionen entlang dem Fluss Dijle (Dyle-Stellung) einzunehmen und dort den deutschen Vormarsch aufzuhalten. Eine Schwachstelle – weil ohne natürliche Hindernisse – bildete die ungefähr 33 km lange, sogenannte Gembloux-Lücke. Hier wurden starke Einheiten zusammengezogen, eine vorgelagerte Panzersperre verstärkte die Stellung. Das französische Kavalleriekorps Prioux unter René Prioux sollte noch weiter vorrücken und bei Hannut den deutschen Aufmarsch verzögern, um genügend Zeit für den Ausbau der Dyle-Stellung zu erhalten.

Kräfte

Auf französischer Seite stand das Kavalleriekorps Prioux mit der 2. und 3. leichten mechanisierten Division. Sie verfügten über 600 Panzer, darunter 239 Hotchkiss H-35 und 176 Somua S-35 sowie Aufklärungspanzer Renault AMR 35-ZT und 90 Spähpanzer Panhard 178.

Auf deutscher Seite stand das XVI. Panzerkorps mit der 3. und 4. Panzer-Division mit 620 Panzern: 498 Panzerkampfwagen I und Panzerkampfwagen II, 73 Panzerkampfwagen III und 52 Panzerkampfwagen IV.

Verlauf

Am Morgen des 12. Mai stiessen die vorrückenden deutschen Panzer auf die französischen Einheiten bei Hannut. Die deutschen Panzer zeigten sich gerade dem Somua S-35 eindeutig unterlegen, so dass ein Weiterkommen zunächst nicht möglich war.

Am zweiten Tag konzentrierte General Hoepner die Angriffe auf einen schmalen Abschnitt der Front. Die französischen Panzer waren gleichmässig über die Front verteilt, auch stand keine Reserve zur Verfügung. So gelang den deutschen Panzern der Durchbruch, ein Grossteil der französischen Panzer konnte gar nicht in die Kämpfe eingreifen. Am 14. Mai erreichten die deutschen Truppen Perwez.

Folgen

Das französische Kavalleriekorps zog sich nach Westen zurück, die deutschen Kräfte setzten nach. In Gembloux, 35 km im Südwesten, gingen die Kämpfe in die nächste Runde.

Die französischen Panzer waren den deutschen technisch überlegen – nur die Panzer IV konnten etwas gegen die starke Panzerung des SOMUA ausrichten. Deshalb hatten die deutschen Truppen die grösseren Verluste.

Als entscheidend hatte sich jedoch die modernere deutsche Einsatzkonzeption erwiesen: während die Franzosen eine eher starre Taktik verfolgten, gingen die Deutschen dynamisch vor, nutzten die Möglichkeiten der Funkkommunikation und konnten schnell neue Schwerpunkte setzen. Auch beim Zusammenspiel der Waffengattungen (Gefecht der verbundenen Waffen) agierten die Deutschen überlegen: die Panzer wurden durch starke Luftwaffenverbände unterstützt, darunter Stukas, die viele französische Panzer zerstörten. Deshalb gelang den Deutschen der Durchbruch.

Vorgeschichte

Der am 10. Mai begonnene Angriff der Heeresgruppe A durch die Ardennen war bis dahin weitgehend gemäss dem deutschen Feldzugsplan verlaufen. Die Panzergruppe Kleist war gegen den Widerstand von zwei Divisionen belgischer Ardennenjäger durch das bewaldete Hochland durchgebrochen und hatte auch die zur Verstärkung entsandten französischen Kavallerieverbände am 12. Mai zur Aufgabe ihrer Verteidigungslinie an der Semois und zum Rückzug hinter die Maas gezwungen. Am selben Abend erreichten die ersten Einheiten von Guderians Korps die Maas bei Sedan, kurz nachdem die letzten französischen Einheiten den Fluss überquert hatten und die Brücken gesprengt worden waren.

Früher am Tag hatten der Befehlshaber der Panzergruppe Ewald von Kleist und Guderian bei einem Treffen die Angriffe des nächsten Tages besprochen. Da die Masse der Artillerie Guderians noch in den Ardennen feststeckte, war man zur Vorbereitung des Angriffs über den Fluss auf die Unterstützung der Luftwaffe angewiesen. Zusammen mit dem Kommandierenden General des II. Fliegerkorps Bruno Loerzer hatte Guderian einen Angriffsplan ausgearbeitet, der aufeinanderfolgende Wellen von Luftangriffen auf die französischen Stellungen vorsah. Der Sturm über den Fluss sollte erst am Nachmittag beginnen, da Guderian abwarten wollte, bis seine zurückhängende 2. Panzer-Division in Position gegangen war.

Verlauf

Der Angriff der Luftwaffe im Bereich der Panzergruppe Kleist am 13. Mai wurde mit der Masse der Luftflotte 3 und Teilen der Luftflotte 2 ausgeführt; davon waren allein 300 zweimotorige Bomber und 200 Stukas bei Sedan eingesetzt. Durch die gezielten, dauerhaften Bombardierungen, die schon am Morgen begannen und kurz vor dem Angriff der Bodentruppen am Nachmittag ihren Höhepunkt erreichten, brach die psychologische Widerstandskraft der französischen Verteidiger des hier eingesetzten X. Korps (55. und 71. Infanterie-Division, 3. Nordafrikanische Division). Hauptziel der Angriffe war die an der Maas-Schleife und rund um Sedan eingesetzte 55. Infanterie-Division, eine Division der Kategorie B (Reservisten älter als 30 Jahre), die in den Monaten vor dem Angriff kaum Gefechtsausbildung bekommen hatte, da der französische Oberbefehlshaber Marschall Gamelin hier nicht mit einem deutschen Angriff rechnete („Die Ardennen sind für Panzer unpassierbar“!). Bei den Luftangriffen wurden vor allem die offen verlegten Kabel der französischen Feldfernsprecher zerstört, wodurch die vordersten Verbände keinen Kontakt mehr zu ihren Kommandeuren hatten und somit ein koordinierter Abwehrkampf nicht mehr möglich war. Auch waren die Bunker im Abschnitt Sedan zum grossen Teil noch im Rohbau, viele Bunker hatten weder Türen noch verschliessbare Schiessscharten. Selbst das Anlegen von Minenfeldern hatten die Franzosen unterlassen, obwohl sie knapp 1’000 Minen zur Verfügung hatten. Diese wurden später von deutschen Truppen in einem Depot entdeckt.

Um 16 Uhr begann das XIX. Armeekorps, gedeckt durch die Luftangriffe von Stukas und Bombern, mit dem Angriff über die Maas. Die 1. Panzer-Division unter Friedrich Kirchner mit unterstelltem Infanterie-Regiment „Grossdeutschland“ (Gerhard Graf von Schwerin) griff im Zentrum an, die 2. Panzer-Division unter Rudolf Veiel weiter westlich bei Donchery und die von Ferdinand Schaal befehligte 10. Panzer-Division weiter südöstlich durch die südlichen Vororte Sedans. Der Schwerpunkt des Angriffs lag bei der 1. Panzer-Division im Zentrum, wo die Franzosen eine durch eine Flussschleife gebildete Landzunge aufgrund ihrer exponierten Lage evakuiert hatten. Da die Franzosen alle Brücken über die Maas gesprengt hatten, mussten die angreifenden Sturmpioniere und Infanteristen mit Schlauchbooten übersetzen. Nachdem drei relativ kleine Stosstrupps erste Breschen in die Verteidigungsstellungen geschlagen hatten, stiess das Schützen-Regiment 1 der 1. Panzer-Division, geführt von Oberstleutnant Hermann Balck, weiter vor und durchbrach letztlich auch die weiteren Auffanglinien der Franzosen. Mit der Einnahme der Höhe 301 (La Boulette) gegen 22 Uhr war der Durchbruch endgültig gelungen. Gegen 19 Uhr war die erste 12-t-Fähre fertiggestellt und setzte sofort einige Panzerabwehrkanonen, Infanteriegeschütze und Spähpanzer über, bevor mit dem Bau der Pontonbrücke bei Floing begonnen wurde. Diese Kriegsbrücke wurde gegen 0:20 Uhr fertiggestellt. Um etwa 7:30 Uhr rollten die ersten Panzer über die Maas. In der Nacht war der Angriff der deutschen Infanterie wegen völliger Erschöpfung der Soldaten zum Stillstand gekommen.

Ein Gegenangriff der Reserve des französischen X. Korps unterblieb, weil aufgrund einer fehlerhaft weitergegebenen Meldung eines französischen Artillerieoffiziers eine Massenpanik („Panik von Bulson“) unter den Franzosen ausbrach. In der falschen Annahme, die deutschen Panzer würden bereits Bulson (rund acht Kilometer südlich von Sedan) angreifen, gab der Befehlshaber der französischen Korpsartillerie gegen 18 Uhr den voreiligen Rückzugsbefehl. Daraufhin kam es zu besagter Panik, die rasch auf andere Truppenteile übergriff und schliesslich zu einer wilden Flucht grosser Teile der 55. Division führte, die sich letztlich im Strudel der Panik fast völlig auflöste. Die Panik sprang auf die rechts benachbarte 71. Division über. Der Vormarsch der Korpsreserve wurde durch die fliehenden Soldaten aufgehalten und der Gegenangriff so um etliche Stunden verzögert.

Gegen sieben Uhr am 14. Mai begann die linke Angriffsgruppe, bestehend aus dem französischen Infanterieregiment 213 und dem Panzerbataillon 7, auf der Achse Chémery und Maisoncelle den Gegenangriff Richtung Norden auf Sedan. Die rechte Angriffsgruppe, gebildet aus dem Infanterieregiment 205 und dem Panzerbataillon 4, hatte aufgrund der Panik noch nicht aufgeschlossen und konnte so nicht mit angreifen. Durch Aufklärungsflugzeuge gewarnt, setzte der Kommandeur der 1. Panzer-Division Kirchner sofort die erste über die Maas gesetzte deutsche Panzer-Kompanie in Marsch Richtung Bulson, wo sie nach Kämpfen mit verbliebenen französischen Kräften gegen 8:45 Uhr eintraf und kurz vor den Franzosen den entscheidenden Höhenzug besetzen konnte („Wettlauf nach Bulson“). Hier traf die einzelne deutsche Panzer-Kompanie auf eine Übermacht von zwei Infanteriebataillonen des Infanterieregiments 213, die mit PaK und zwei Panzerkompanien des Panzerbataillons 7 (ausgerüstet mit leichten Panzern FCM 36) Richtung Bulson angriffen. Bald war die deutsche Panzer-Kompanie aufgerieben; als eine zweite Panzerkompanie eintraf, konnte der französische Angriff gestoppt werden. Nachdem eine weitere Panzerkompanie und Infanterie des Regiments „Grossdeutschland“ eingetroffen waren, gingen die Deutschen zum Gegenangriff über und drängten die Franzosen zurück. Im Tal des Flüsschens Bar Richtung Châtel-Chéhéry war der Angriff an der Kreuzung östlich von Connage durch zwei Züge Pak (3,7-cm-PaK 36) des Regiments „Grossdeutschland“ gestoppt worden. Auch hier wurde das Gefecht erst durch Eintreffen einer Panzerkompanie sowie 8,8-cm-Flak entschieden. Nachdem weitere Verstärkungen durch Infanterie und Sturmpioniere eingetroffen waren, gingen die Deutschen auch hier zum Gegenangriff über und trieben die Franzosen zurück nach Süden, wo sie gegen Mittag Chémery (etwa zwei Kilometer südlich von Connage) und die wichtigen Brücken über den Ardennenkanal und die Bar bei Malmy intakt erobern konnten.

Hier entschied sich der Westfeldzug, als General Guderian gegen 14 Uhr den Befehl gab, dass die 1. und 2. Panzer-Division mit allen Kräften über die Brücken hinweg Richtung Westen angreifen sollten (zuvor hatte die 2. Panzer-Division die Brücken an der Mündung zur Maas bei Pont-à-Bar erobern können). Dabei missachtete er nicht nur den strikten Befehl seiner Vorgesetzten, die erst die Sicherung des labilen Brückenkopfes forderten, sondern auch einen Führerbefehl, der alle Aktionen nach einem erfolgreichen Maasübergang unter seinen persönlichen Befehl gestellt hatte. Dabei ging Guderian ein grosses Risiko ein, da die Franzosen starke Reserveverbände für einen Gegenangriff von Süden her im Anmarsch hatten. Bereits um fünf Uhr morgens am 14. Mai hatte der Befehlshaber der 2. Armee General Charles Huntziger seinen Reservedivisionen den Gegenangriff befohlen. Hierbei sollten zwei verstärkte Armeekorps (fünf Divisionen, darunter eine Panzerdivision und Restverbände des X. Korps) unter General Flavigny vom Nordrand des Bois de Mont-Dieu aus nach Norden über Chémery und Bulson auf Sedan vorstossen. Nach zahlreichen Verzögerungen standen die Angriffstruppen gegen 17 Uhr bereit und warteten nur noch auf den Angriffsbefehl, den Flavigny aber nicht erteilte. Auf dem Weg zur Front hatte Flavigny die Strassen voller in Panik fliehender Soldaten gesehen. Als er gerade den Angriffsbefehl geben wollte, kamen Offiziere des 213. Infanterie-Regiments auf seinen Gefechtsstand, die ihm in Panik den gescheiterten Angriff der Korpsreserve schilderten und von hunderten, ja tausenden angreifenden deutschen Panzern sprachen. Da sein Vorgesetzter ihm befohlen hatte, zuerst den deutschen Durchbruch abzuriegeln und dann erst zum Gegenangriff anzusetzen, entschied er sich, zunächst das erstere zu tun und befahl seinen Divisionen, zur Verteidigung überzugehen.

Ein weiterer Versuch zum Gegenangriff wurde am 15. Mai unternommen, doch auch hier sagte Flavigny nach etlichen Verzögerungen bei der Bereitstellung seiner Truppen entnervt den Angriff ab, zumal inzwischen die 10. Panzer-Division weiter nach Süden vorgedrungen war und das strategisch wichtige hochgelegene Dorf Stonne, das Sprungbrett für den Gegenangriff, erobert hatte. Hier entschied sich eigentlich die Schlacht um Sedan, da sich die Franzosen in taktischen Gefechten um dieses Dorf verzettelten (das Dorf wechselte in drei Tagen 17 mal den Besitzer; deutsche Soldaten sprachen später von der „Hölle von Stonne“) und es so zu keinem koordinierten Gegenangriff auf Sedan mehr kam. Damit konnten die nachrückenden deutschen Panzer der Panzergruppe Kleist fast ungehindert zum Ärmelkanal vorstossen, um die alliierten Armeen im Norden einzukesseln, womit der Feldzug praktisch entschieden war.

Luftkämpfe

Die alliierten Luftstreitkräfte versuchten am 14. Mai, die Brücke von Floing aus der Luft zu zerstören. Aufgrund der sehr starken deutschen Flak und Konzentration von Jagdflugzeugen misslang dies unter hohen Verlusten. Ein Treffer auf dieser bis zu diesem Zeitpunkt einzigen Kriegsbrücke hätte weitreichende Folgen gehabt, da sie mit dem buchstäblich letzten Meter Pontonmaterial zusammengebaut worden war. Die Brücken der 2. und 10. Panzer-Division wurden erst in den darauffolgenden Tagen fertiggestellt, so dass letztlich alle Fahrzeuge und Panzer des XIX. Korps am 14. und 15. Mai über diese eine Brücke fahren mussten. Die hohen Verluste an Bombern führten auch dazu, dass es die alliierten Kommandeure in der Folgezeit nicht mehr wagten, ihre Bomber massiert einzusetzen. Somit errang die deutsche Luftwaffe an diesem Tag die Luftherrschaft, ein weiterer wichtiger Faktor für den deutschen Sieg.

Folgen

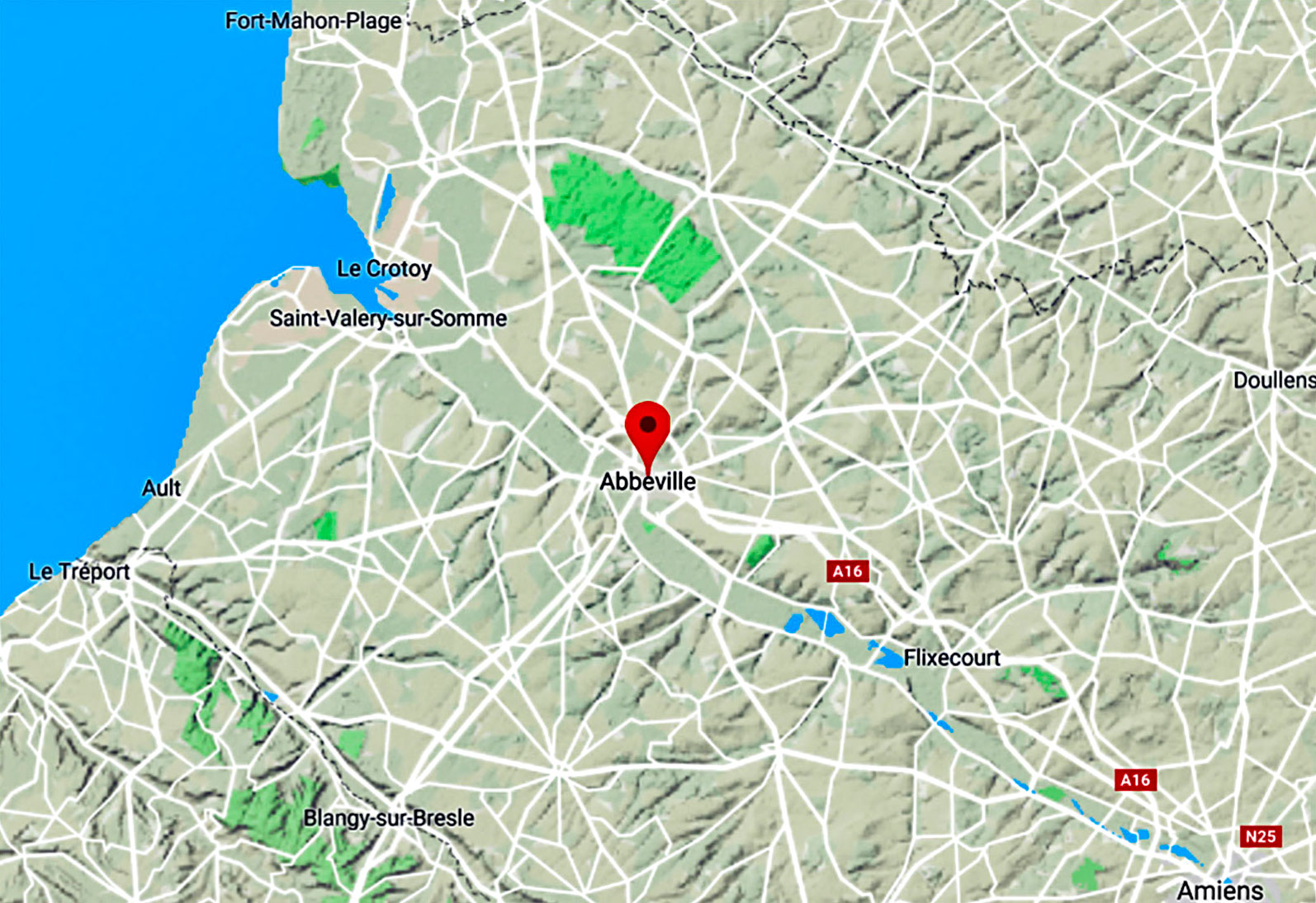

Am 15. Mai besiegten deutsche Truppen die letzten französischen Abwehrkräfte, durchbrachen die alliierte Front und rückten mit hohem Tempo westwärts vor. Fünf Tage später, am 20. Mai, erreichten Panzer der Wehrmacht bei Abbeville den Ärmelkanal. Die Masse der in Belgien und Nordfrankreich stehenden alliierten Truppen wurde hierdurch eingeschlossen (Schlacht von Dünkirchen, Operation Dynamo). Die Schlacht von Sedan trug somit massgeblich zur schnellen Niederlage Frankreichs (Waffenstillstand von Compiègne am 22. Juni 1940) bei.

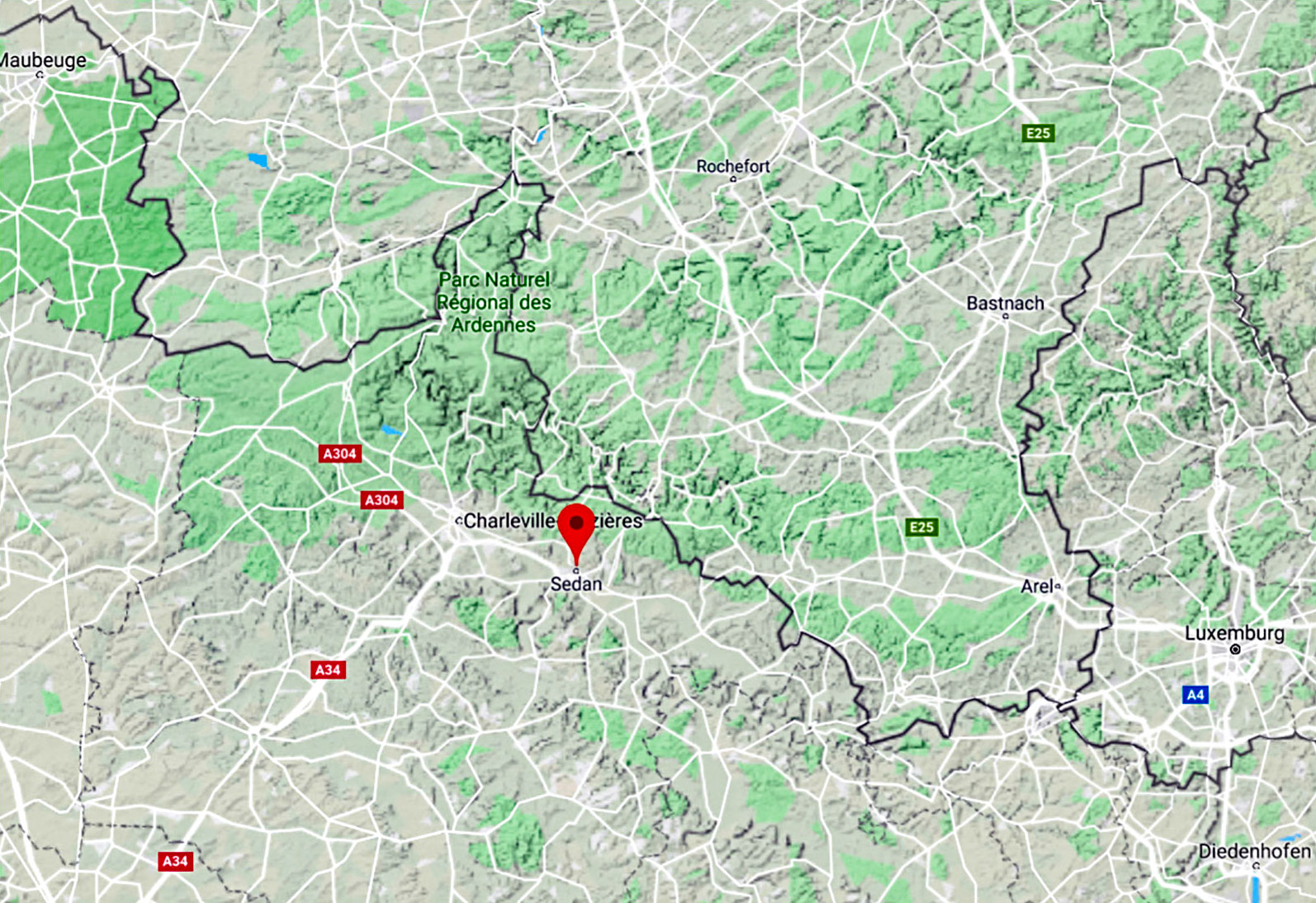

Schlacht bei Sedan (13.05.1940 - 15.05.1940)

Die Schlacht bei Sedan (auch Panzerdurchbruch bei Sedan), war eine entscheidende Schlacht während des Westfeldzuges im Zweiten Weltkrieg, die vom 13. bis zum 15. Mai 1940 stattfand. Die Schlacht war der wichtigste Teil des deutschen Planes zur Einkreisung der alliierten Armeen in Belgien und im Nordosten Frankreichs (Sichelschnittplan). Die deutsche Heeresgruppe A überquerte hier mit dem XIX. Armeekorps unter General Heinz Guderian die Maas, mit der Absicht, von hier aus tief nach Nordwesten in Richtung der Küste des Ärmelkanals und somit in den Rücken der gemäss dem Dyle-Plan nach Belgien vorgerückten alliierten Truppen vorzustoßen.

Vorgeschichte

Der am 10. Mai begonnene Angriff der Heeresgruppe A durch die Ardennen unter der völkerrechtswidrigen Missachtung der Neutralität der betroffenen Länder Luxemburg und Belgien war bis dahin weitgehend gemäss dem deutschen Feldzugsplan verlaufen. Die Panzergruppe Kleist war gegen den Widerstand von zwei Divisionen belgischer Ardennenjäger durch das bewaldete Hochland durchgebrochen und hatte auch die zur Verstärkung entsandten französischen Kavallerieverbände am 12. Mai zur Aufgabe ihrer Verteidigungslinie an der Semois und zum Rückzug hinter die Maas gezwungen. Am selben Abend erreichten die ersten Einheiten von Guderians Korps die Maas bei Sedan, kurz nachdem die letzten französischen Einheiten den Fluss überquert hatten und die Brücken gesprengt worden waren.

Früher am Tag hatten der Befehlshaber der Panzergruppe Ewald von Kleist und Guderian bei einem Treffen die Angriffe des nächsten Tages besprochen. Da die Masse der Artillerie Guderians noch in den Ardennen feststeckte, war man zur Vorbereitung des Angriffs über den Fluss auf die Unterstützung der Luftwaffe angewiesen. Zusammen mit dem kommandierenden General des II. Fliegerkorps Bruno Loerzer hatte Guderian einen Angriffsplan ausgearbeitet, der aufeinanderfolgende Wellen von Luftangriffen auf die französischen Stellungen vorsah. Der Sturm über den Fluss sollte erst am Nachmittag beginnen, da Guderian abwarten wollte, bis seine zurückhängende 2. Panzer-Division in Position gegangen war.

Verlauf

Der Angriff der Luftwaffe im Bereich der Panzergruppe Kleist am 13. Mai 1940 wurde mit der Masse der Luftflotte 3 und Teilen der Luftflotte 2 ausgeführt; davon waren allein 300 zweimotorige Bomber und 200 Stukas bei Sedan eingesetzt. Durch die gezielten, dauerhaften Bombardierungen, die schon am Morgen begannen und kurz vor dem Angriff der Bodentruppen am Nachmittag ihren Höhepunkt erreichten, brach die psychologische Widerstandskraft der französischen Verteidiger des hier eingesetzten X. Korps (55. und 71. Infanterie-Division, 3. Nordafrikanische Division). Hauptziel der Angriffe war die an der Maas-Schleife und rund um Sedan eingesetzte 55. Infanterie-Division, eine Division der Kategorie B (Reservisten älter als 30 Jahre), die in den Monaten vor dem Angriff kaum Gefechtsausbildung bekommen hatte, da der französische Oberbefehlshaber, Marschall Gamelin, hier nicht mit einem deutschen Angriff rechnete („Die Ardennen sind für Panzer unpassierbar!“). Bei den Luftangriffen wurden vor allem die offen verlegten Kabel der französischen Feldfernsprecher zerstört, wodurch die vordersten Verbände keinen Kontakt mehr zu ihren Kommandeuren hatten und somit ein koordinierter Abwehrkampf nicht mehr möglich war. Auch waren die Bunker im Abschnitt Sedan zum großen Teil noch im Rohbau, viele Bunker hatten weder Türen noch verschließbare Schiessscharten. Selbst das Anlegen von Minenfeldern hatten die Franzosen unterlassen, obwohl sie knapp 1000 Minen zur Verfügung hatten. Diese wurden später von deutschen Truppen in einem Depot entdeckt.

Um 16 Uhr begann das XIX. Armeekorps, gedeckt durch die Luftangriffe von Stukas und Bombern, mit dem Angriff über die Maas. Die 1. Panzer-Division unter Friedrich Kirchner mit unterstelltem Infanterie-Regiment „Grossdeutschland“ (Gerhard Graf von Schwerin) griff im Zentrum an, die 2. Panzer-Division unter Rudolf Veiel weiter westlich bei Donchery und die von Ferdinand Schaal befehligte 10. Panzer-Division weiter südöstlich durch die südlichen Vororte Sedans. Der Schwerpunkt des Angriffs lag bei der 1. Panzer-Division im Zentrum, wo die Franzosen eine durch eine Flussschleife gebildete Landzunge aufgrund ihrer exponierten Lage evakuiert hatten. Da die Franzosen alle Brücken über die Maas gesprengt hatten, mussten die angreifenden Sturmpioniere und Infanteristen mit Schlauchbooten übersetzen. Nachdem drei relativ kleine Stosstrupps erste Breschen in die Verteidigungsstellungen geschlagen hatten, stiess das Schützen-Regiment 1 der 1. Panzer-Division, geführt von Oberstleutnant Hermann Balck, weiter vor und durchbrach letztlich auch die weiteren Auffanglinien der Franzosen. Mit der Einnahme der Höhe 301 (La Boulette) gegen 22 Uhr war der Durchbruch endgültig gelungen. Gegen 19 Uhr war die erste 12-t-Fähre fertiggestellt und setzte sofort einige Panzerabwehrkanonen, Infanteriegeschütze und Spähpanzer über, bevor mit dem Bau der Pontonbrücke bei Floing begonnen wurde. Diese Kriegsbrücke wurde gegen 0:20 Uhr fertiggestellt. Um etwa 7:30 Uhr rollten die ersten Panzer über die Maas. In der Nacht war der Angriff der deutschen Infanterie wegen völliger Erschöpfung der Soldaten zum Stillstand gekommen.

Verlauf

Der Angriff der Luftwaffe im Bereich der Panzergruppe Kleist am 13. Mai 1940 wurde mit der Masse der Luftflotte 3 und Teilen der Luftflotte 2 ausgeführt; davon waren allein 300 zweimotorige Bomber und 200 Stukas bei Sedan eingesetzt. Durch die gezielten, dauerhaften Bombardierungen, die schon am Morgen begannen und kurz vor dem Angriff der Bodentruppen am Nachmittag ihren Höhepunkt erreichten, brach die psychologische Widerstandskraft der französischen Verteidiger des hier eingesetzten X. Korps (55. und 71. Infanterie-Division, 3. Nordafrikanische Division). Hauptziel der Angriffe war die an der Maas-Schleife und rund um Sedan eingesetzte 55. Infanterie-Division, eine Division der Kategorie B (Reservisten älter als 30 Jahre), die in den Monaten vor dem Angriff kaum Gefechtsausbildung bekommen hatte, da der französische Oberbefehlshaber, Marschall Gamelin, hier nicht mit einem deutschen Angriff rechnete („Die Ardennen sind für Panzer unpassierbar!“). Bei den Luftangriffen wurden vor allem die offen verlegten Kabel der französischen Feldfernsprecher zerstört, wodurch die vordersten Verbände keinen Kontakt mehr zu ihren Kommandeuren hatten und somit ein koordinierter Abwehrkampf nicht mehr möglich war. Auch waren die Bunker im Abschnitt Sedan zum großen Teil noch im Rohbau, viele Bunker hatten weder Türen noch verschließbare Schiessscharten. Selbst das Anlegen von Minenfeldern hatten die Franzosen unterlassen, obwohl sie knapp 1000 Minen zur Verfügung hatten. Diese wurden später von deutschen Truppen in einem Depot entdeckt.

Um 16 Uhr begann das XIX. Armeekorps, gedeckt durch die Luftangriffe von Stukas und Bombern, mit dem Angriff über die Maas. Die 1. Panzer-Division unter Friedrich Kirchner mit unterstelltem Infanterie-Regiment „Grossdeutschland“ (Gerhard Graf von Schwerin) griff im Zentrum an, die 2. Panzer-Division unter Rudolf Veiel weiter westlich bei Donchery und die von Ferdinand Schaal befehligte 10. Panzer-Division weiter südöstlich durch die südlichen Vororte Sedans. Der Schwerpunkt des Angriffs lag bei der 1. Panzer-Division im Zentrum, wo die Franzosen eine durch eine Flussschleife gebildete Landzunge aufgrund ihrer exponierten Lage evakuiert hatten. Da die Franzosen alle Brücken über die Maas gesprengt hatten, mussten die angreifenden Sturmpioniere und Infanteristen mit Schlauchbooten übersetzen. Nachdem drei relativ kleine Stosstrupps erste Breschen in die Verteidigungsstellungen geschlagen hatten, stiess das Schützen-Regiment 1 der 1. Panzer-Division, geführt von Oberstleutnant Hermann Balck, weiter vor und durchbrach letztlich auch die weiteren Auffanglinien der Franzosen. Mit der Einnahme der Höhe 301 (La Boulette) gegen 22 Uhr war der Durchbruch endgültig gelungen. Gegen 19 Uhr war die erste 12-t-Fähre fertiggestellt und setzte sofort einige Panzerabwehrkanonen, Infanteriegeschütze und Spähpanzer über, bevor mit dem Bau der Pontonbrücke bei Floing begonnen wurde. Diese Kriegsbrücke wurde gegen 0:20 Uhr fertiggestellt. Um etwa 7:30 Uhr rollten die ersten Panzer über die Maas. In der Nacht war der Angriff der deutschen Infanterie wegen völliger Erschöpfung der Soldaten zum Stillstand gekommen.

Ein Gegenangriff der Reserve des französischen X. Korps unterblieb, weil aufgrund einer fehlerhaft weitergegebenen Meldung eines französischen Artillerieoffiziers eine Massenpanik („Panik von Bulson“) unter den Franzosen ausbrach. In der falschen Annahme, die deutschen Panzer würden bereits Bulson (rund acht Kilometer südlich von Sedan) angreifen, gab der Befehlshaber der französischen Korpsartillerie gegen 18 Uhr den voreiligen Rückzugsbefehl. Daraufhin kam es zu besagter Panik, die rasch auf andere Truppenteile übergriff und schliesslich zu einer wilden Flucht grosser Teile der 55. Division führte, die sich im Strudel der Panik fast völlig auflöste. Die Panik sprang auf die rechts benachbarte 71. Division über. Durch die fliehenden Soldaten wurde der Vormarsch der Korpsreserve aufgehalten und der Gegenangriff um etliche Stunden verzögert.

Gegen sieben Uhr am 14. Mai begann die linke Angriffsgruppe, bestehend aus dem französischen Infanterieregiment 213 und dem Panzerbataillon 7, auf der Achse Chémery und Maisoncelle den Gegenangriff Richtung Norden auf Sedan. Die rechte Angriffsgruppe, gebildet aus dem Infanterieregiment 205 und dem Panzerbataillon 4, hatte aufgrund der Panik noch nicht aufgeschlossen und konnte so nicht mit angreifen. Durch Aufklärungsflugzeuge gewarnt, setzte der Kommandeur der 1. Panzer-Division Kirchner sofort die erste über die Maas gesetzte deutsche Panzer-Kompanie in Marsch Richtung Bulson, wo sie nach Kämpfen mit verbliebenen französischen Kräften gegen 8:45 Uhr eintraf und kurz vor den Franzosen den entscheidenden Höhenzug besetzen konnte („Wettlauf nach Bulson“). Hier traf die einzelne deutsche Panzer-Kompanie auf eine Übermacht von zwei Infanteriebataillonen des Infanterieregiments 213, die mit PaK und zwei Panzerkompanien des Panzerbataillons 7 (ausgerüstet mit leichten Panzern FCM 36) Richtung Bulson angriffen. Bald war die deutsche Panzer-Kompanie aufgerieben; als eine zweite Panzerkompanie eintraf, konnte der französische Angriff gestoppt werden. Nachdem eine weitere Panzerkompanie und Infanterie des Regiments „Grossdeutschland“ eingetroffen waren, gingen die Deutschen zum Gegenangriff über und drängten die Franzosen zurück. Im Tal des Flüsschens Bar Richtung Châtel-Chéhéry war der französische Angriff an der Kreuzung östlich von Connage durch zwei Züge Pak (3,7-cm-PaK 36) des Regiments „Grossdeutschland“ gestoppt worden. Auch hier wurde das Gefecht erst durch Eintreffen einer Panzerkompanie sowie 8,8-cm-Flak entschieden. Nachdem weitere Verstärkungen durch Infanterie und Sturmpioniere eingetroffen waren, gingen die Deutschen zum Gegenangriff über und trieben die Franzosen zurück nach Süden, wo sie gegen Mittag Chémery (etwa zwei Kilometer südlich von Connage) und die wichtigen Brücken über den Ardennenkanal und die Bar bei Malmy intakt erobern konnten.

Hier entschied sich der Westfeldzug, als General Guderian gegen 14 Uhr den Befehl gab, dass die 1. und 2. Panzer-Division mit allen Kräften über die Brücken hinweg Richtung Westen angreifen sollten (zuvor hatte die 2. Panzer-Division die Brücken an der Mündung zur Maas bei Pont-à-Bar erobern können). Dabei missachtete er nicht nur den strikten Befehl seiner Vorgesetzten, die erst die Sicherung des labilen Brückenkopfes forderten, sondern auch einen Führerbefehl, der alle Aktionen nach einem erfolgreichen Maasübergang unter seinen persönlichen Befehl gestellt hatte.

Dabei ging Guderian ein grosses Risiko ein, da die Franzosen starke Reserveverbände für einen Gegenangriff von Süden her im Anmarsch hatten. Bereits um fünf Uhr morgens am 14. Mai hatte der Befehlshaber der 2. Armee, General Charles Huntziger, seinen Reservedivisionen den Gegenangriff befohlen. Hierbei sollten zwei verstärkte Armeekorps (fünf Divisionen, darunter eine Panzerdivision und Restverbände des X. Korps) unter General Flavigny vom Nordrand des Bois de Mont-Dieu aus nach Norden über Chémery und Bulson auf Sedan vorstossen. Nach zahlreichen Verzögerungen standen die Angriffstruppen gegen 17 Uhr bereit und warteten nur noch auf den Angriffsbefehl, den Flavigny aber nicht erteilte. Auf dem Weg zur Front hatte Flavigny die Strassen voller in Panik fliehender Soldaten gesehen. Als er gerade den Angriffsbefehl geben wollte, kamen Offiziere des 213. Infanterie-Regiments auf seinen Gefechtsstand, die ihm in Panik den gescheiterten Angriff der Korpsreserve schilderten und von hunderten, ja tausenden angreifenden deutschen Panzern sprachen. Da sein Vorgesetzter ihm befohlen hatte, zuerst den deutschen Durchbruch abzuriegeln und dann erst zum Gegenangriff anzusetzen, entschied er sich, zunächst das erstere zu tun und befahl seinen Divisionen, zur Verteidigung überzugehen.

Ein weiterer Versuch zum Gegenangriff wurde am 15. Mai unternommen, doch auch hier sagte Flavigny nach etlichen Verzögerungen bei der Bereitstellung seiner Truppen entnervt den Angriff ab, zumal inzwischen die 10. Panzer-Division weiter nach Süden vorgedrungen war und das strategisch wichtige hochgelegene Dorf Stonne, das Sprungbrett für den Gegenangriff, erobert hatte. Hier entschied sich eigentlich die Schlacht um Sedan, da sich die Franzosen in taktischen Gefechten um dieses Dorf verzettelten (das Dorf wechselte in drei Tagen 17 mal den Besitzer; deutsche Soldaten sprachen später von der „Hölle von Stonne“) und es so zu keinem koordinierten Gegenangriff auf Sedan mehr kam. Damit konnten die nachrückenden deutschen Panzer der Panzergruppe Kleist fast ungehindert zum Ärmelkanal vorstossen, um die alliierten Armeen im Norden einzukesseln, womit der Feldzug praktisch entschieden war.

Luftkämpfe

Die alliierten Luftstreitkräfte versuchten am 14. Mai, die Brücke von Floing aus der Luft zu zerstören. Aufgrund der sehr starken deutschen Flak und Konzentration von Jagdflugzeugen misslang dies unter hohen Verlusten. Ein Treffer auf dieser bis zu diesem Zeitpunkt einzigen Kriegsbrücke hätte weitreichende Folgen gehabt, da sie mit dem buchstäblich letzten Meter Pontonmaterial zusammengebaut worden war. Die Brücken der 2. und 10. Panzer-Division wurden erst in den darauffolgenden Tagen fertiggestellt, so dass letztlich alle Fahrzeuge und Panzer des XIX. Korps am 14. und 15. Mai über diese eine Brücke fahren mussten. Die hohen Verluste an Bombern führten auch dazu, dass es die alliierten Kommandeure in der Folgezeit nicht mehr wagten, ihre Bomber massiert einzusetzen. Somit errang die deutsche Luftwaffe an diesem Tag die Luftherrschaft, ein weiterer wichtiger Faktor für den deutschen Sieg.

Folgen

Am 15. Mai besiegten deutsche Truppen die letzten französischen Abwehrkräfte, durchbrachen die alliierte Front und rückten mit hohem Tempo westwärts vor. Fünf Tage später, am 20. Mai, erreichten Panzer der Wehrmacht bei Abbeville den Ärmelkanal. Die Masse der in Belgien und Nordfrankreich stehenden alliierten Truppen wurde hierdurch eingeschlossen Die Schlacht von Sedan trug somit massgeblich zur schnellen Niederlage Frankreichs (Waffenstillstand von Compiègne am 22. Juni 1940) bei.

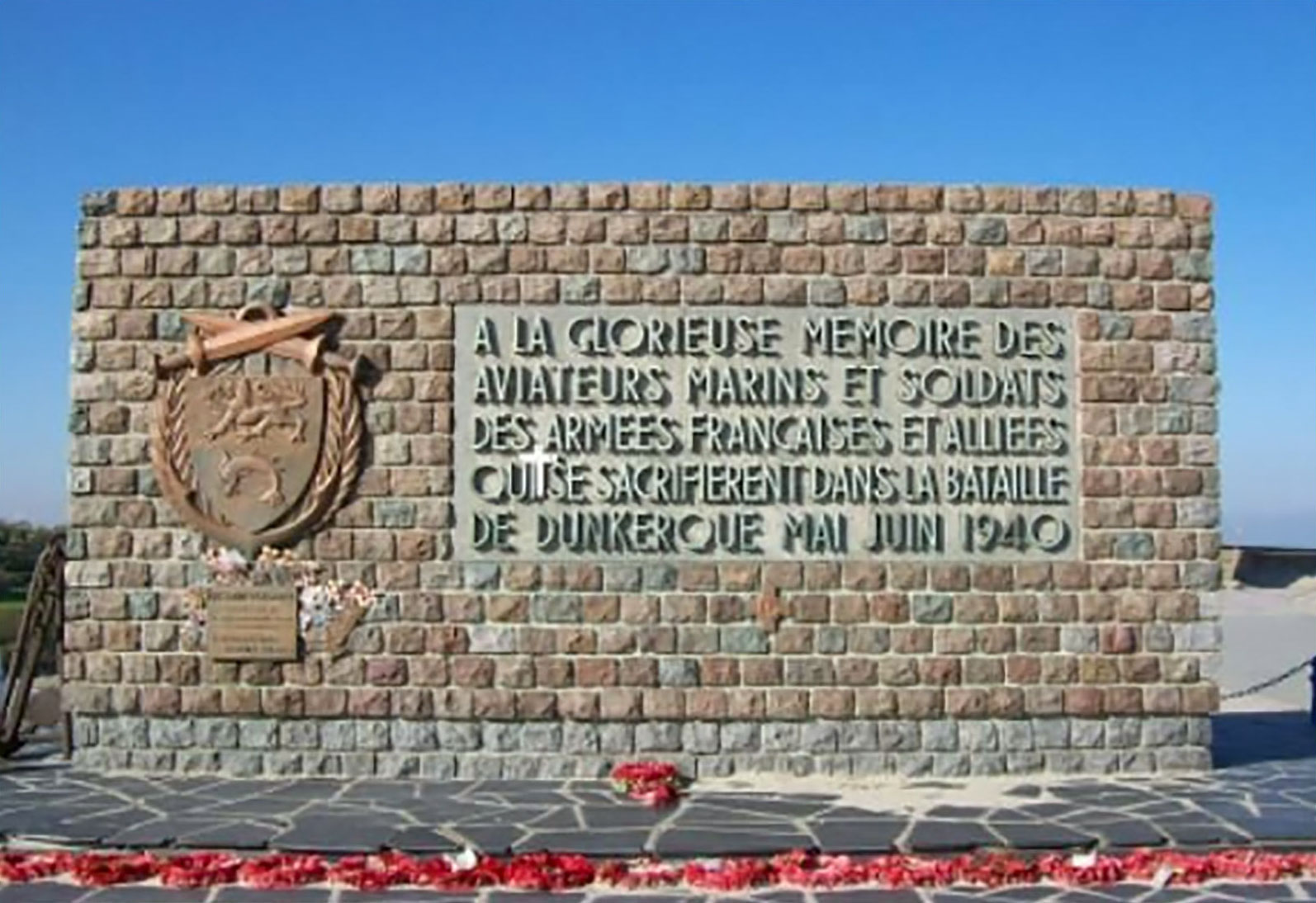

Schlacht von Dünkirchen (21.05.1940 – 05.06.1940)

Die Schlacht von Dünkirchen fand im Mai und Juni 1940 im Zuge des Westfeldzugs während des Zweiten Weltkrieges statt. Während des deutschen Westfeldzugs war die nordfranzösische Stadt Dünkirchen der letzte Evakuierungshafen der British Expeditionary Force, die 1939/40 in Frankreich als Teil der zunächst defensiven Strategie der Westalliierten eingesetzt war. Es gelang den Briten und Franzosen, den Brückenkopf so lange zu verteidigen, bis sie über 330’000 von etwa 370’000 ihrer Soldaten in der Operation Dynamo evakuiert hatten. Die Einnahme der Stadt durch die deutsche Wehrmacht erfolgte am 4. Juni.

Ausgangslage

Trotz Warnungen hoher Offiziere befahl Adolf Hitler am 10. Mai 1940 den Angriff auf die Beneluxländer und Frankreich („Fall Gelb“). Dabei ging im Norden die Heeresgruppe B unter Generaloberst Fedor von Bock durch Belgien und die Niederlande vor.

Nach dem für die Alliierten überraschenden Vorstoss der deutschen Heeresgruppe A unter Gerd von Rundstedt über die Ardennen und der Erzwingung des Übergangs über die Maas bei Sedan (→ Schlacht von Sedan) erreichten Panzerverbände unter General Ewald von Kleist am 19. Mai den Schauplatz der Schlacht an der Somme im Ersten Weltkrieg. Gleichzeitig setzte die Heeresgruppe B im Norden ihren Vormarsch durch Belgien fort. Aufgrund des deutschen Durchbruchs im Süden ordnete der Oberbefehlshaber der alliierten Nordgruppe Gaston Billotte, dem die britischen und belgischen Armeen unterstellt waren, am 16. Mai einen Rückzug von der Dyle-Linie zur Schelde an. Hitler und die Generale der Wehrmacht waren von der Schnelligkeit des Vormarsches ihrer Verbände überrascht. Durch den Vorstoss des XIX. Armeekorps der Panzergruppe Kleist unter Heinz Guderian zeichnete sich am 18. Mai ab, dass die Hauptstossrichtung des Angriffs der Heeresgruppe A weder die Maginot-Linie im Südosten noch Paris im Süden war: Guderian rollte nach Westen, in Richtung Atlantikküste.

Da sich im Süden die französische 3. Heeresgruppe weitgehend auf eine Verteidigung der Somme-Linie beschränkte, entblösste sie dadurch die südwestliche Flanke der alliierten nördlichen Heeresgruppe. Damit wurde deutlich, dass das Britische Expeditionskorps (BEF) unter Lord Gort, die belgische Armee und die französische 1. Armee und 7. Armee von der französischen Hauptstreitmacht im Süden getrennt werden könnten. Den deutschen Panzerdivisionen stand der Weg zum Aufrollen der rückwärtigen Gebiete der alliierten Nordgruppe und zur Eroberung der Kanalhäfen Calais und Boulogne offen. Am 19. Mai begann die Royal Navy im Auftrag des englischen Kriegskabinetts unter Winston Churchill und einem Vorschlag Lord Gorts folgend mit der Vorbereitung einer Rettungsaktion. Mit den Planungen wurde Vice-Admiral Bertram Ramsay betraut, man rechnete in der Planungsphase mit der Evakuierung von 300’000 Soldaten.

Versuche, die Lücke zwischen der Somme im Süden und der Scarpe im Norden, durch die die deutschen Panzerverbände vordrangen, zu schliessen, blieben ebenso erfolglos wie ein britisch geführter Gegenangriff bei Arras am 21. Mai, bei dem die letzten Panzerreserven der Nordarmee verbraucht wurden. Bereits am 20. Mai hatte die 2. Panzer-Division des XIX. Armeekorps die Kanalküste bei Abbeville erreicht. Damit war die alliierte Nordgruppe mit rund 1’200’000 Mann (63 Divisionen: 29 französische, 22 belgische und 12 britische) durch die Heeresgruppe A im Süden und die Heeresgruppe B im Osten zwischen der Somme und dem Meer eingeschlossen. Auf deutscher Seite fiel nun die Entscheidung, nach Norden zu drehen, um den Einschliessungsring enger zu ziehen und die Kanalhäfen zu nehmen.

Lord Gort musste eine Entscheidung treffen: Entweder den französischen Verbündeten im Kampf beizustehen und die Hauptstreitkraft Grossbritanniens aufs Spiel zu setzen oder aber zu versuchen, über die See zu entkommen. Obwohl er damit den Interessen der ihm übergeordneten französischen Armeeführung zuwiderhandelte, schlug er dem britischen Kriegsminister Anthony Eden per Telegramm vor, eine Evakuierung zu versuchen. Gort liess dennoch den französischen Oberkommandierenden Maxime Weygand über mehrere Tage in dem Glauben, dass sich britische Truppen an einer Doppeloffensive zur Wiedervereinigung der Nordgruppe mit den französischen Hauptkräften, durch die die deutschen Panzerdivisionen ihrerseits von ihren Verbindungen abgeschnitten worden wären, beteiligen würden.