Unternehmen Weserübung

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1940

Unternehmen Weserübung (09.04.1940 - 10.06.1940)

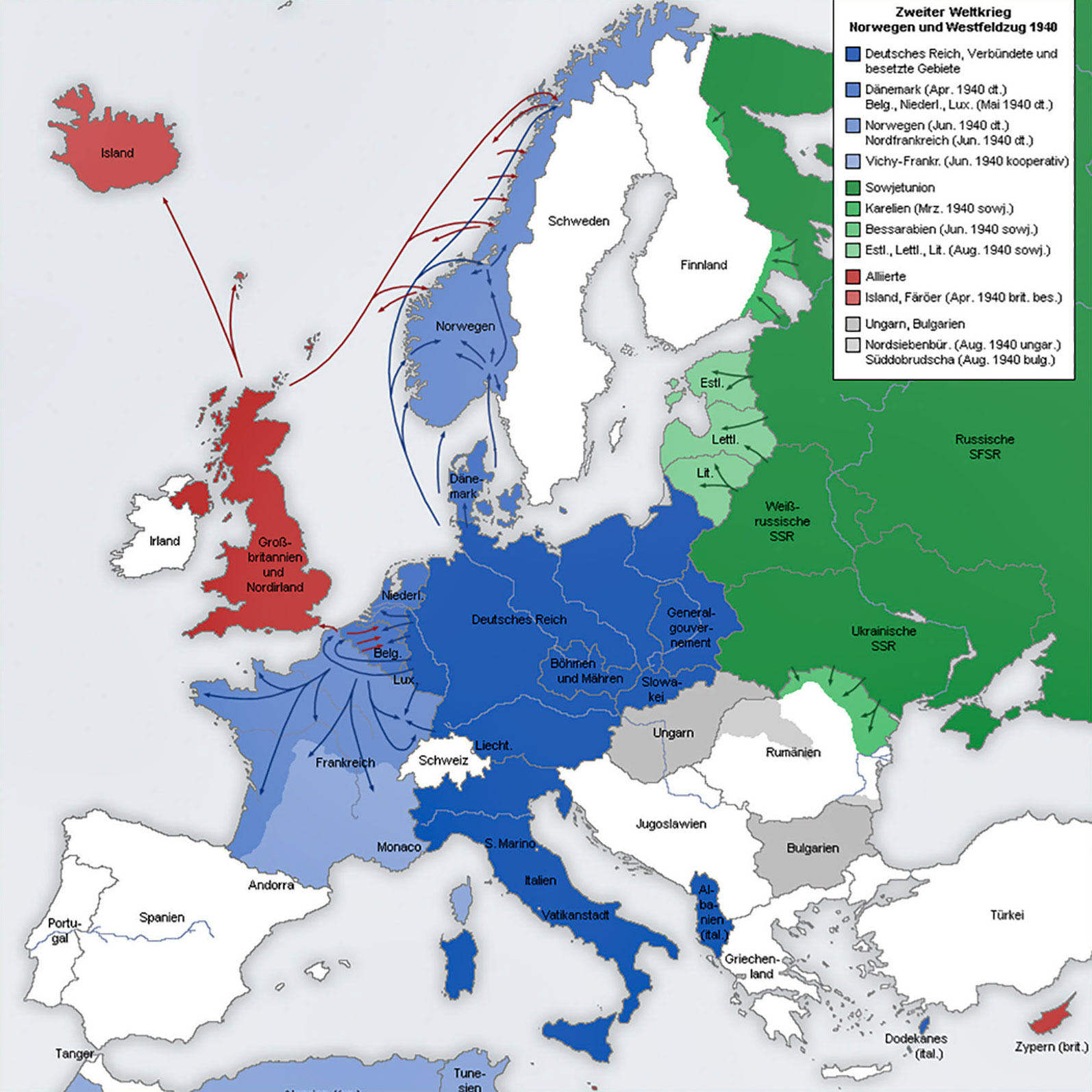

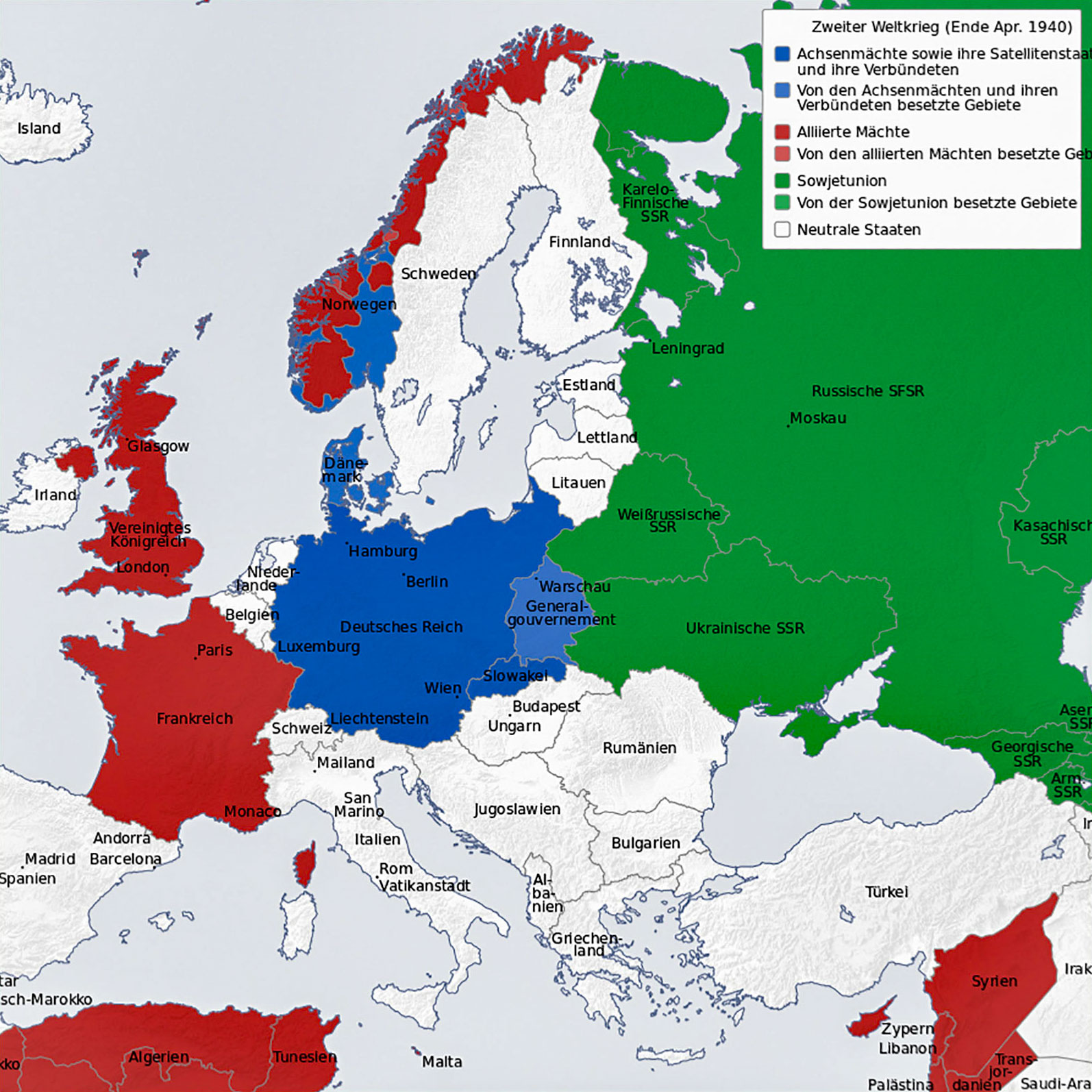

Unternehmen Weserübung, auch Fall Weserübung, war der Deckname für den mit der Kriegsmarine verübten Überfall der deutschen Wehrmacht auf Norwegen und Dänemark am 9. April 1940.

Strategische Ziele der Invasion waren die Besetzung der norwegischen Häfen, um die deutsche Ausgangsstellung im Krieg gegen Grossbritannien zu erweitern und eine Seeblockade zu verhindern, die Kontrolle der Ostseezugänge und die Sicherung der Eisenerz-Versorgung der deutschen Rüstungsindustrie aus Kiruna (Schweden) über Narvik. Dänemark erschien den Planern unter General Nikolaus von Falkenhorst als

Nachschubweg unverzichtbar. Langfristig sollten Norwegen und Dänemark in ein „Grossgermanisches Reich“ auf dem europäischen Kontinent eingegliedert werden.

Sowohl Dänemark als auch Norwegen waren neutral. Dänemark hatte 1939 als einziges nordeuropäisches Land einen Nichtangriffspakt mit Deutschland geschlossen.

Deutschland stellte beiden Staaten ein Ultimatum mit der Zusicherung, ihre territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit nicht anzutasten, falls sie sofort kapitulierten. Norwegen lehnte ab; die Dänen akzeptierten nach wenigen Stunden Kampf. In der Schlacht um Narvik erlitt die Wehrmacht ihre erste Niederlage des Krieges, doch Anfang Mai war der britisch-norwegische Widerstand weitgehend gebrochen. Allerdings kapitulierte Norwegen erst am 10. Juni 1940, als der deutsche Sieg im Westfeldzug absehbar war und die Wehrmacht sich auch in Narvik durchsetzen konnte.

Strategische Überlegungen

Zu Beginn des Krieges spielten Überlegungen, für die Kriegsmarine in Norwegen Stützpunkte zu gewinnen, für die deutsche Admiralität eine entscheidende Rolle. Diese Behauptung stützen zahlreiche Indizien, die seit der Denkschrift des Vizeadmirals Wegener mit dem Titel „Die Seestrategie des Weltkrieges“ aus dem Jahre 1926 belegt sind. Demnach hätte im Ersten Weltkrieg vor einer deutschen maritimen Offensive eine Verständigung mit Dänemark über die Besetzung seiner Gewässer und die Öffnung der von Dänemark gesperrten Belte erreicht werden müssen, um so den Schlüssel zur Ostsee zu gewinnen und die Seeherrschaft über die nordischen Handelswege zu erlangen. Auf britischer Seite zielten die Überlegungen hingegen darauf ab, durch ein Engagement der Alliierten in Nordskandinavien die finnischen Truppen im Winterkrieg zu unterstützen und gleichzeitig das Deutsche Reich von den skandinavischen Rohstoffquellen abzuschneiden. Bevor diese Planungen das Stadium ernsthafter Vorbereitungen erreichen konnten, änderte sich jedoch die Ausgangslage: Mit dem Frieden von Moskau am 13. März 1940 fanden mit dem Winterkrieg auch die Überlegungen für eine militärische Unternehmung auf alliierter Seite ihr Ende. Die Alliierten nahmen nun Planungen für eine zweigeteilte Unternehmung auf. Durch die Verminung norwegischer Gewässer in der Operation Wilfred sollte die Gegenseite zum Eingreifen provoziert werden, dem dann durch die Anlandung eigener Truppen im Rahmen des Plan R 4 begegnet werden sollte. Das Deutsche Reich betrieb seinerseits weitere Planungen für die Invasion Skandinaviens, zu der insbesondere Erich Raeder ungeachtet der in dieser Region mittlerweile wieder entspannteren Gesamtlage drängte. Am 26. März stimmte Adolf Hitler in der Erwartung einer weiteren Blitzaktion den Vorschlägen des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine zu. Die Unternehmung sollte sich an den strategischen Vorgaben orientieren, die Hitler bereits am 1. April formuliert hatte: Sicherung der schwedischen Erzlieferungen, Verbesserung der Ausgangsstellung für den Krieg gegen Grossbritannien und die Kontrolle über die Zugänge zur Ostsee. Unter diesen Massgaben erfolgte wenige Tage später der Überfall auf die skandinavischen Länder somit nicht – wie oft in der Literatur dargestellt – als Präventivmassnahme, sondern als Ausdruck „blanke(r) Aggression“.

Vorgeschichte

Grossadmiral Raeder drängte Adolf Hitler seit Oktober 1939 zur Besetzung Norwegens. Es gelte, Grossbritannien zuvorzukommen, welches dies früher oder später mit grosser Wahrscheinlichkeit selbst tun würde und das Deutschland am 3. September 1939 den Krieg erklärt hatte. Am 10. November 1939 versuchte Raeder einen weiteren Vorstoss bei Hitler. Bei seinem Vortrag forderte er eine Forcierung der Belagerung Grossbritanniens, was eine Umschreibung für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg war. Raeder führte in diesem Zusammenhang aus, dass die Eroberung der niederländischen Küste für den U-Boot-Krieg keine Vorteile bringe, wohl aber Stützpunkte an der norwegischen Küste, die möglicherweise mit Hilfe sowjetischen Druckes erworben werden könnten; konkret nannte er Trondheim.

Der Winterkrieg und die Folgen für Skandinavien

Die Situation der skandinavischen Staaten änderte sich schlagartig, als die Sowjetunion am 30. November 1939 den sowjetisch-finnischen Krieg begann. Während die skandinavischen Staaten am 7. Dezember 1939 übereinkamen, in der Frage des sowjetisch-finnischen Konfliktes strikte Neutralität wahren zu wollen, sahen die Westalliierten eine vorzügliche Möglichkeit, unter dem Vorwand der Unterstützung Finnlands gegen die Sowjetunion ihren Einfluss auf diese Staaten zu vergrössern. Nach der Vorstellung Churchills wollte man für die Unterstützung Finnlands mit Truppen und Gerät von Norwegen und Schweden die Gewährung freien Durchzugs verlangen. Favorisiert wurde die Route über Narvik, von dort mit der Eisenbahn über Kiruna, Gällivare nach dem Ostseehafen Luleå und von dort in Richtung Osten nach Finnland. Diese Vorhaben wurden durch den Friedensschluss zwischen Finnland und der Sowjetunion vom 13. März 1940 überflüssig und die Planung dafür eingestellt.

Besuch des norwegischen Politikers Quisling in Berlin

Im Dezember 1939 kam es zu einem Besuch des ehemaligen norwegischen Kriegsministers (Staatsrats) Quisling in Berlin. Quisling war Parteiführer der Nasjonal Samling, einer kleinen und wenig bedeutsamen nationalsozialistischen Partei, zu der das Aussenpolitische Amt der NSDAP unter Leitung des Reichsleiters Alfred Rosenberg vor dem Krieg Verbindung aufgenommen hatte. Am 12. Dezember 1939 wurde Quisling, nachdem er von Raeder bei einem Treffen instruiert worden war, von Hitler zu einer Begegnung empfangen. Quisling informierte Hitler einerseits, er glaube, dass die norwegische Regierung britischen Landungen und der Einrichtung von Stützpunkten eifrig zustimmen würde, andererseits vermittelte er Hitler den falschen Eindruck, das norwegische Volk werde einem deutschen Einmarsch als Schutz vor einer englisch-französischen Besetzung „nicht ohne Wohlwollen“ zusehen. Danach gab Hitler dem Oberkommando der Wehrmacht, OKW, grünes Licht, einen möglichen Angriff auf Norwegen zu planen.

Altmark-Zwischenfall

Die Frage der norwegischen Neutralität, die Erwägungen über die Absichten Grossbritanniens und Frankreichs und die deutschen Präventivüberlegungen erhielten Mitte Februar besondere Bedeutung durch den sogenannten Altmark-Zwischenfall. Die Altmark war ein mit lediglich zwei Fliegerabwehrmaschinengewehren bewaffnetes Trossschiff der Kriegsmarine, welches das deutsche Panzerschiff Admiral Graf Spee im Nord- und Südatlantik zu versorgen hatte. Die Altmark hatte 303 britische Seeleute an Bord, die von den Schiffen stammten, die die Admiral Graf Spee aufgebracht hatte. Unter Führung von Kapitän Dau war es der Altmark gelungen, die britische Seeblockade zu durchbrechen, und sie erreichte am 14. Februar 1940 nördlich von Trondheim die norwegischen Hoheitsgewässer. Die Altmark war zweifellos ein Hilfsschiff der deutschen Kriegsmarine, führte aber die Reichsflagge und galt aus deutscher Sicht nicht als Kriegsschiff, was von britischer Seite ganz anders beurteilt wurde. Am 14. Februar wurde die Altmark zweimal von zwei verschiedenen norwegischen Torpedobooten angehalten und oberflächlich kontrolliert. Es gab keine Beanstandungen, da die britischen Kriegsgefangenen nicht entdeckt wurden. Hiermit gab sich der Chef des Zweiten norwegischen Seeverteidigungsabschnittes, Konteradmiral Tank-Nielsen, der von den britischen Internierten an Bord der Altmark wusste, nicht zufrieden. Er griff persönlich ein, begab sich mit dem Torpedoboot Garm selbst zur Altmark und verlangte eine neuerliche Untersuchung. Dies lehnte Kapitän Dau ab; sein Versuch, auf dem Funkweg die deutsche Botschaft in Oslo zu erreichen, wurde von den Norwegern verhindert. Immerhin gestattete der norwegische Admiral die Weiterfahrt unter dem Begleitschutz norwegischer Torpedoboote. Die Briten hatten vermutlich aufgrund des lebhaften Funkverkehrs die Altmark orten können. Gegen 14:50 Uhr wurde das deutsche Schiff von drei englischen Flugzeugen innerhalb der norwegischen Hoheitsgewässer entdeckt. Gegen 16:00 Uhr kamen auf der Höhe von Egersund drei britische Zerstörer in Sicht. Um der Kaperung zu entgehen, zog sich Kapitän Dau mit seinem Schiff in den teilweise vereisten Jøssingfjord zurück. Inzwischen hatten die norwegischen Torpedoboote Anweisung, sich längsseits der Altmark zu legen, um ein Entern des Schiffes durch die Briten zu verhindern. Der Befehl wurde indessen widerrufen, und die Norweger beschränkten sich den Briten gegenüber auf Protest. Eine halbe Stunde vor Mitternacht lief der britische Zerstörer Cossack in den Fjord ein, legte sich längsseits der Altmark und liess diese durch ein Stosstruppkommando entern. Bei der folgenden Schiesserei kamen sieben deutsche Seeleute ums Leben. Die Cossack übernahm die britischen Kriegsgefangenen und kehrte mit ihnen nach England zurück.

Berufung des Sonderstabes Gruppe XXI

Noch ehe weitere Nachrichten zu den Absichten der Briten eintrafen, sich in Norwegen Marine- und Luftstützpunkte zu verschaffen, befahl Hitler am 20. Februar 1940 den Kommandierenden General des XXI. Armeekorps, General Nikolaus von Falkenhorst, in die Reichskanzlei. Nachdem Hitler am 21. Februar von Falkenhorst in das beabsichtigte Norwegenunternehmen eingewiesen hatte, übertrug er ihm den Auftrag, das Unternehmen vorzubereiten. Für den Fall der Durchführung der Operation sollte der General das Kommando übernehmen. Im Anschluss wurde die Gruppe XXI gebildet und dem OKW unmittelbar unterstellt. Die Umgehung des Generalstabs des OKH bei Planung und Durchführung war ein Sonderfall und stand in Konflikt mit der üblichen Befehlskette. Der erfolgreiche Ausgang des Unternehmens beflügelte Hitler und das OKW in schicksalhafter Weise zu ähnlich unorthodoxen Operationen unter OKW-Leitung im weiteren Verlauf des Krieges.

Operative Idee

Angesichts der überwältigenden Überlegenheit der Royal Navy war für das Gelingen der Operation Weserübung die absolute Geheimhaltung aller Vorbereitungsmassnahmen geradezu Bedingung. Um die gegnerischen Nachrichtendienste täuschen zu können, mussten auch die für die Durchführung des Unternehmens vorgesehenen Kriegsschiffbesatzungen, die Verbände des Heeres, der Luftwaffe und die Besatzungen der zur Versorgung benötigten Handelsschiffe über die wahren Absichten der deutschen Führung im Unklaren gelassen werden. Die Geheimhaltung ging so weit, dass man den Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring, nicht informierte. Die Grundüberlegung zielte darauf ab, der Unternehmung den Charakter einer friedlichen Besetzung zu geben, und zwar unter dem Vorwand, der Neutralität der beiden Länder bewaffneten Schutz zu geben. Entsprechende Forderungen sollten bei Beginn der Besetzung den Regierungen Dänemarks und Norwegens auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In der späteren Durchführung sollte sich die friedliche Besetzung als ein Unsicherheitsfaktor erweisen, da die deutschen Streitkräfte dem Gegner den ersten Schuss überlassen mussten, um dessen Haltung im Zweifelsfall als feindselig erkennen zu können.

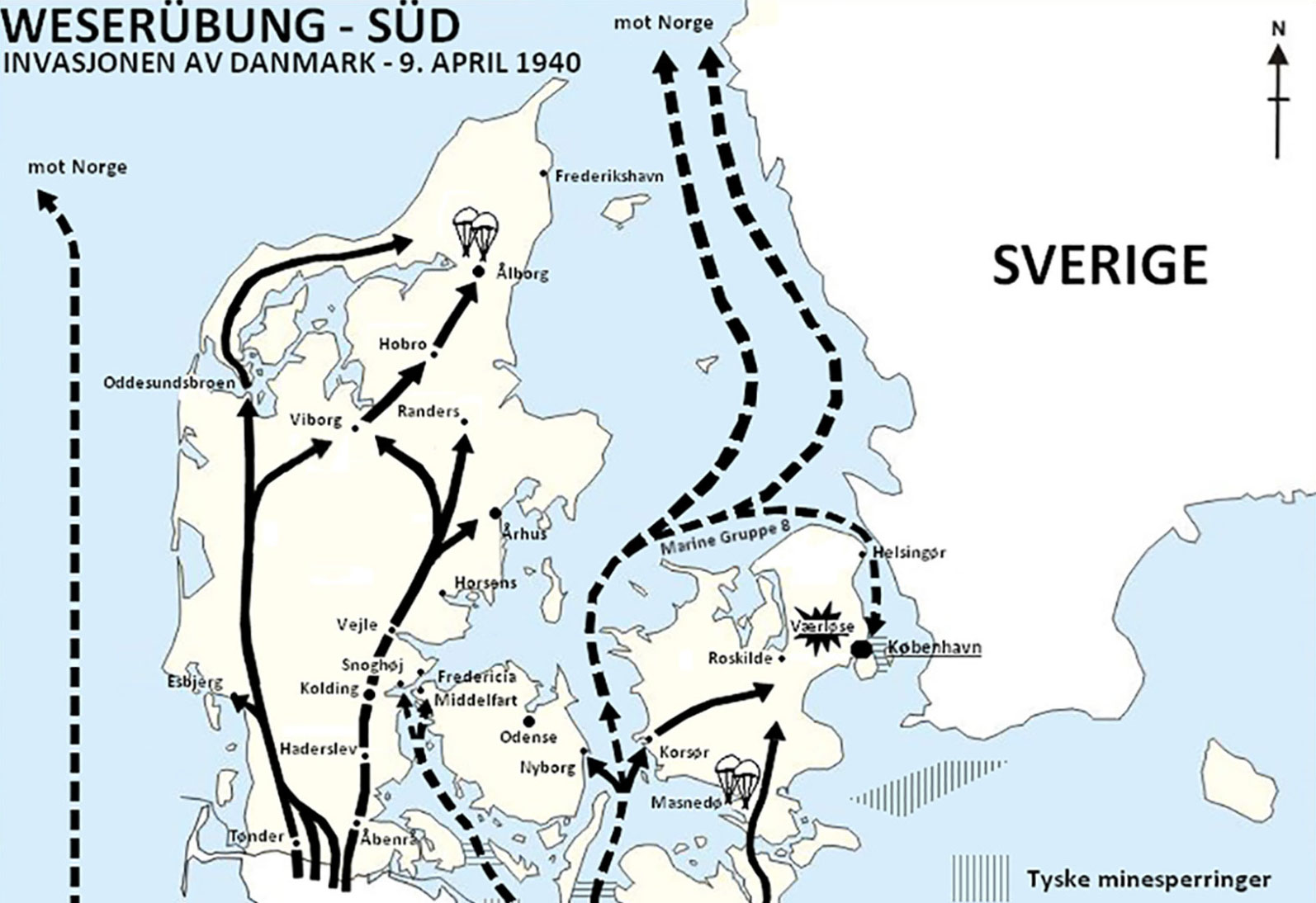

Das Kernstück der operativen Idee bestand aus der Forderung, durch überfallartige Landungen mit Flugzeugen, von Kriegsschiffen und sonstigen Seefahrzeugen durch je eine Kampfgruppe an je sieben Landungsplätzen in Dänemark und Norwegen an einem bestimmten Tag (dem Wesertag) im Schutze der Nacht zu einer bestimmten Zeit (der Weserzeit) gleichzeitig zuzuschlagen. In Dänemark sollten auf dem Seewege Heereskampfgruppen bei Middelfart, Nyborg, Korsør, Kopenhagen und Gedser angelandet werden. Gleichzeitig sollten eine Infanterie-Division und ein durch Panzer verstärktes motorisiertes Schützen-Regiment die Grenze nach Dänemark in breiter Front überschreiten. Die Besetzung Dänemarks (Tarnbezeichnung Weserübung Süd) war nach übereinstimmender Einschätzung der Stabsoffiziere der drei Wehrmachtteile hauptsächlich aus Gründen der Versorgung Voraussetzung für die erfolgreiche Besetzung Norwegens (Tarnbezeichnung Weserübung Nord).

Die für die Besetzung Norwegens vorgesehenen Landeplätze Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Egersund, Arendal und Oslo waren von Kriegsschiffgruppen anzulaufen. Stavanger sollte aus der Luft genommen werden und durch Heerestruppen, die von Handelsschiffen nachgeführt wurden, gesichert werden. Auftrag der Heerestruppen war es, die Städte in Besitz zu nehmen und vorläufig gegen voraussehbare britische Gegenangriffe zu verteidigen. Da die Norweger über eine Milizarmee verfügten, sollte als nächstes Ziel die Inbesitznahme der in der Nähe befindlichen Ausbildungslager (Übungsplätze) des norwegischen Heeres in Angriff genommen werden, weil diese Einrichtungen zugleich Mobilisierungszentren waren.

Durchführung der Unternehmung

Noten der deutschen Reichsregierung an Dänemark und Norwegen

In gleichlautenden Noten an die dänische und norwegische Regierung erklärte die Reichsregierung am 9. April, ihr militärisches Vorgehen sei allein dazu bestimmt, einem Angriff der Westmächte auf die beiden Länder zuvorzukommen. Sie könne es „unter keinen Umständen dulden, dass Skandinavien von den Westmächten zum Kriegsschauplatz gegen Deutschland gemacht werde“. Die deutschen Truppen kämen „nicht in feindseliger Gesinnung“. Die beiden Regierungen wurden aufgefordert, den deutschen Massnahmen keinen Widerstand entgegenzusetzen. Dänemark beugte sich unter Protest den deutschen Forderungen und konnte so gewährleisten, dass die Regierung bis zur Verhängung des Ausnahmezustandes durch die deutschen Besatzungsbehörden am 29. August 1943 im Amt blieb und die dänischen staatlichen Strukturen im Wesentlichen erhalten blieben. König Christian X. blieb im Land.

Besetzung Dänemarks

Oberst Hans Oster vom Amt Ausland/Abwehr des OKW (Oberkommando der Wehrmacht) verriet am 4. April 1940 die Operation an den niederländischen Militärattaché, Major Bert Sas, der sein Wissen unverzüglich an den dänischen Marineattaché, Fregattenkapitän Frits A. Kjølsen, sowie an norwegische und britische Diplomaten weiterleitete. Auch der dänische Heeresnachrichtendienst war durch seine Agenten in Norddeutschland über deutsche Truppenkonzentrationen informiert und gab diese Informationen an die Regierung weiter. Diese Nachrichten wurden jedoch von den Regierungen der betroffenen Staaten wenig ernst genommen. In Dänemark wirkte sich das Überraschungsmoment für die deutschen Truppen in vollem Umfang aus.

Am 9. April um 4:15 Uhr überschritten deutsche Truppen die Grenze. Widerstand leistete die dänische Armee nur stellenweise (in Kopenhagen, in Südjütland, im Bereich der Storstrømsbroen und auf Seeland). In Kopenhagen verteidigte das Garde-Ausbildungsbataillon Schloss Amalienborg gegen die Landungstruppen, die das deutsche Minenschiff Hansestadt Danzig an der Langelinie, dem zentralen Schiffskai, ausgeschifft hatte, bevor die Küstenbatterien überhaupt alarmiert wurden.

Teile der Garnison von Roskilde marschierten durch Sjælland nach Helsingør und setzten mit einer requirierten Fähre nach Schweden über, da ihr Kommandeur annahm, Schweden sei ebenfalls angegriffen worden. Die Garnison von Tønder (Tondern) legte auf ihrem Rückzug nach Norden improvisierte Strassensperren an. Der dänische Oberbefehlshaber, General Prior, plädierte für symbolischen, hinhaltenden Widerstand, konnte sich aber gegen Regierung und König nicht durchsetzen. Auf Befehl Christians X. wurde der Kampf eingestellt. Während der Besetzung Dänemarks fielen 17 dänische und 20 deutsche Soldaten. Am Abend des 9. April war Dänemark vollständig besetzt. Bereits an diesem Tag konnte die Wehrmacht das dänische Eisenbahnnetz und die Flugplätze in Jütland zur Versorgung und Unterstützung der deutschen Truppen in Norwegen benutzen. Die ‚Operation Weserübung Süd‘ war bereits am 10. April erfolgreich abgeschlossen.

Dänemark hatte vom Tag der Besatzung bis zum 5. November 1942 eine besondere Stellung unter den von Deutschland besetzten Ländern (an diesem Tag wurde Werner Best Reichsbevollmächtigter in Dänemark).

Die dänische Regierung war entschlossen, die Verhältnisse im Land selbst zu regeln. Das NS-Regime beliess König, Regierung, Parlament, Verwaltung und sogar dänische Armee und dänische Marine unangetastet und intakt. Das nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund einer Volksabstimmung 1920 von Deutschland abgetrennte Nordschleswig blieb ebenfalls dänisch. Am 23. März 1943 fanden turnusmässig die Wahlen zum Folketing statt, bei denen die Sozialdemokraten mit Abstand die stärkste Partei wurden. Die Dänische Nationalsozialistische Arbeiterpartei erhielt nur 2,1 % der Stimmen. In Dänemark unvergessen ist die Rettung der dänischen Juden im Oktober 1943.

Invasion Norwegens

Für die Invasion Norwegens hatte die Seekriegsleitung fünf Kriegsschiffgruppen zusammengestellt: Die für Narvik bestimmte Kriegsschiffgruppe 1 bestand aus zehn Zerstörern. Am 6. April 1940 bunkerten sie an der Columbuskaje. Bei Anbruch der Dämmerung kamen auf jeden Zerstörer 200 Gebirgsjäger des österreichischen Gebirgsjägerregiments 139. Dabei hatten sie Motorradgespanne, grosse Mengen Reserveproviant und eigene Munition. Ebenfalls eingeschifft waren Oberst Alois Windisch und der Stab der 3. Gebirgs-Division unter Generalmajor Eduard Dietl. Die für Trondheim bestimmte Kriegsschiffgruppe 2 setzte sich aus dem Schweren Kreuzer Admiral Hipper und vier Zerstörern zusammen. Die Kriegsschiffgruppen 1 und 2 nahmen am 7. April 1940 um 3:00 Uhr unter dem Schutz der Schlachtschiffe Gneisenau und Scharnhorst aus der Deutschen Bucht gemeinsame Fahrt nach Norden auf. Es handelte sich um den grössten Flottenverband, den die Kriegsmarine im Verlauf des Zweiten Weltkrieges für eine offensive Operation jemals zusammenstellen konnte.

Um 14:30 Uhr wurde der Verband von zwölf Wellington-Bombern erfolglos angegriffen. Noch am 7. April 1940 ging bei der Gruppe XXI die Meldung ein, dass der Flottenverband der Narvik-Trondheim-Gruppen von einem britischen Aufklärungsflugzeug erfasst und dessen Kurs zutreffend angegeben worden war. In der Nacht vom 7. auf den 8. April durchbrachen die Kampfgruppen die Enge zwischen den Shetlandinseln und Bergen nach Norden. In dieser Nacht frischte der Wind aus Südwest erheblich auf und erreichte Windstärke 9. Da die Zerstörer bei dem zunehmenden Seegang die Geschwindigkeit von 26 Knoten nicht halten konnten, war in der Nacht die Verbindung zu neun Zerstörern abgerissen. Zehn Soldaten gingen aussenbords und kamen um.

Narvik

Die Kriegsschiffgruppe 1 erreichte planmässig zur Weserzeit Narvik. Die Küstenpanzerschiffe Eidsvold und Norge, deren Kommandanten Widerstand leisten wollten, wurden vor und im Hafenbecken von Narvik von den Zerstörern Z 21 Wilhelm Heidkamp und Z 11 Bernd von Arnim torpediert und versenkt. Der Standortkommandant von Narvik, Oberst Sundlo, übergab die Stadt ohne Gegenwehr. Für den Führer der Zerstörer, Kommodore Bonte, stellte sich das Problem des Rückmarsches, weil von den zwei vorgesehenen Tankern nur die Jan Wellem Narvik erreicht hatte. Die Ladung des Tankers war zwar ausreichend, doch gestaltete sich die Ölübernahme so zeitraubend, dass die gemäss Operationsbefehl vorgesehene Auslaufzeit am Abend des 9. April 1940 nicht eingehalten werden konnte. Am Morgen des 10. April drang eine britische Zerstörer-Flottille bis zum Hafen vor Narvik vor und versenkte zwei der deutschen Zerstörer, das Führerboot Z 21 Wilhelm Heidkamp und Z 22 Anton Schmitt. Kommodore Bonte fand dabei den Tod. Bei ihrem Rückzug stiessen die britischen Schiffe auf erneute Gegenwehr in Form einer von Fregattenkapitän Bey geführten Zerstörerflottille und verloren dabei ihr Führungsschiff, den Flottillenführer HMS Hardy und den Zerstörer HMS Hunter.

Die Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau übernahmen die Fernsicherung der Invasion Narviks auf See und trafen hier auf den britischen Schlachtkreuzer HMS Renown. Die Gneisenau erhielt dabei einen Volltreffer in den Artillerieleitstand auf der Vormarsplattform. Die deutschen Schiffe brachen das Gefecht ab und kehrten ein paar Tage später nach Wilhelmshaven zurück.

Am 13. April 1940 kam es vor Narvik zu einem erneuten Gefecht mit einem britischen Flottenverband unter Führung von Vice-Admiral Whitworth, als das britische Schlachtschiff Warspite mit den Zerstörern Icarus, Hero, Foxhound, Kimberley, Forester, Bedouin, Punjabi, Eskimo und Cossack zu den Liegeplätzen der deutschen Schiffe vordrang. Im Verlauf des Gefechts versenkten Warspite, Bedouin und Eskimo Z 13 Erich Koellner, während Cossack und Foxhound Z 12 Erich Giese versenkten. Die Hero torpedierte Z 18 Hans Lüdemann. Die übrigen deutschen Zerstörer wurden nach Erschöpfung ihrer Treibstoff- und Munitionsvorräte von ihren Besatzungen entweder auf Grund gesetzt oder selbst versenkt. Dabei wurden die Schiffbrüchigen der Erich Giese, die sich im Wasser befanden, beschossen. Auch einige der britischen Zerstörer wurden zum Teil erheblich beschädigt, jedoch keiner versenkt. Die Punjabi erhielt Artillerietreffer und die Eskimo verlor ihr Vorschiff durch einen Torpedotreffer von Z 2 Georg Thiele. Die Cossack wurde durch Artillerietreffer von Z 17 Dieter von Roeder und das Auflaufen auf ein Wrack stark beschädigt.

Das Bordflugzeug der Warspite, ein Fairey Swordfish-Schwimmerflugzeug, versenkte das deutsche U-Boot U 64. Ein Angriff von U 25 gegen den britischen Verband am 13. April 1940 sowie ein weiterer Angriff von U 25 und U 48 im Vestfjord gegen das Schlachtschiff Warspite am 14. April 1940 schlugen wegen Torpedoversagern fehl.

Am 14. April 1940 versenkte der Schwere Kreuzer HMS Suffolk nordwestlich Bodø den deutschen Versorgungstanker Skagerrak (6044 BRT).

Auf dem Marsch nach Norden versenkte der Schwere Kreuzer Admiral Hipper am Morgen des 8. April den britischen Zerstörer Glowworm. Durch Rammstoss hatte dieser die Admiral Hipper noch schwer am Bug beschädigt. Die Kriegsschiffgruppe 2 unter Kapitän zur See Hellmuth Heye drang planmässig in den zum Hafen von Trondheim führenden Fjord ein. Dem Kommandeur des Gebirgsjäger-Regiments 138, Oberst Weiss, gelang es mit etwa 100 Gebirgsjägern Trondheim zu besetzen. In Trondheim selbst befanden sich kaum norwegische Truppen.

Bergen und Stavanger

Die Kriegsschiffgruppe 3 hatte den Auftrag, rund 1’900 Mann Heerestruppen und Marineartillerie-Einheiten nach Bergen zu bringen. Der Befehlshaber der Kampfgruppe, Konteradmiral Schmundt, erreichte im Schutz von dichtem Nebel die Einfahrt nach Bergen unbehelligt. Als am 9. April 1940 um 0:00 Uhr die norwegischen Aussenfeuer gelöscht wurden, war für Schmundt klar, dass das Überraschungsmoment verloren war. Um 5:15 Uhr Weserzeit steuerte der Verband in den Byfjord ein und geriet in den Wirkungsbereich der Küstenbatterien bei Kvarven. Das Artillerieschulschiff Bremse und der Leichte Kreuzer Königsberg erhielten Treffer, und auf dem Schnellbootbegleitschiff Carl Peters wurden einige Heeressoldaten bei einem Treffer in den Mast durch Splitter getötet und verwundet. Bergen selbst konnte kampflos besetzt werden; bald darauf wurden auch die Küstenbatterien von deutschen Truppen eingenommen.

In Stavanger wurde durch einen Angriff von Ju 87 Sturzkampfbombern der III./KG4 das norwegische Torpedoboot Æger, das zuvor den deutschen Nachschubfrachter Roda (6780 BRT) versenkt hatte, so schwer beschädigt, dass es aufgegeben werden musste.

Die 8. und 9. Staffel des Kampfgeschwaders 4 konnten zwei Bataillone des Infanterieregiments 193, eine Kompanie Fallschirmjäger, Flak- und Versorgungseinrichtungen auf dem Luftweg nach Stavanger bringen und dort absetzten.

Kristiansand, Egersund, Arendal

Vier Boote der 2. Minensuchflottille mit einer Radfahrkompanie an Bord eroberten Egersund planmässig, um die dortige Kabelstation einzunehmen, wo sie auf keinen Widerstand stiessen. Wegen dichten Nebels konnte die Kriegsschiffsgruppe 4 nicht den Hafen von Kristiansand anlaufen. Als es um 6:00 Uhr, 45 Minuten nach Weserzeit, einigermassen aufklarte, versuchte der Verband, in die Fjordeinfahrt einzulaufen. Drei Angriffsversuche scheiterten am Abwehrfeuer der dem Hafen vorgelagerten Küstenbefestigungen auf dem Felsen Odderøy und der Küstenbatterie Gleodden. Der zufällig vor Kristiansand liegende deutsche Frachter Seattle geriet in das Kreuzfeuer von Angreifern und Verteidigern, wurde in Brand geschossen und sank später. Erst gegen 11:00 Uhr gelang den kleineren Einheiten unter Feuerschutz des Leichten Kreuzers Karlsruhe der Einbruch in den Hafen. Stadt und Küstenbatterien wurden von den deutschen Truppen eingenommen. Die beiden im Hafen liegenden norwegischen Torpedoboote Gyller und Odin der Sleipner-Klasse und eine Anzahl weiterer Schiffe fielen dabei unbeschädigt in deutsche Hand. Zwei im Hafen liegende norwegische U-Boote, B 2 und B 3, wurden durch Herausnehmen der Drucklager fahruntüchtig gemacht. Das Torpedoboot Greif lief Arendal an und setzte dort die Radfahrkompanie 234 an Land. Ohne auf Widerstand zu stossen, wurde Arendal eingenommen und gesichert. Auf dem Rückmarsch erhielt die „Karlsruhe“ am Abend des 9. April durch das britische U-Boot HMS Truant einen Torpedotreffer, der sie so schwer beschädigte, dass sie nach der Abbergung der Besatzung nahe der Kristiansand vorgelagerten Insel Oksøy durch zwei Torpedos der Greif versenkt werden musste.

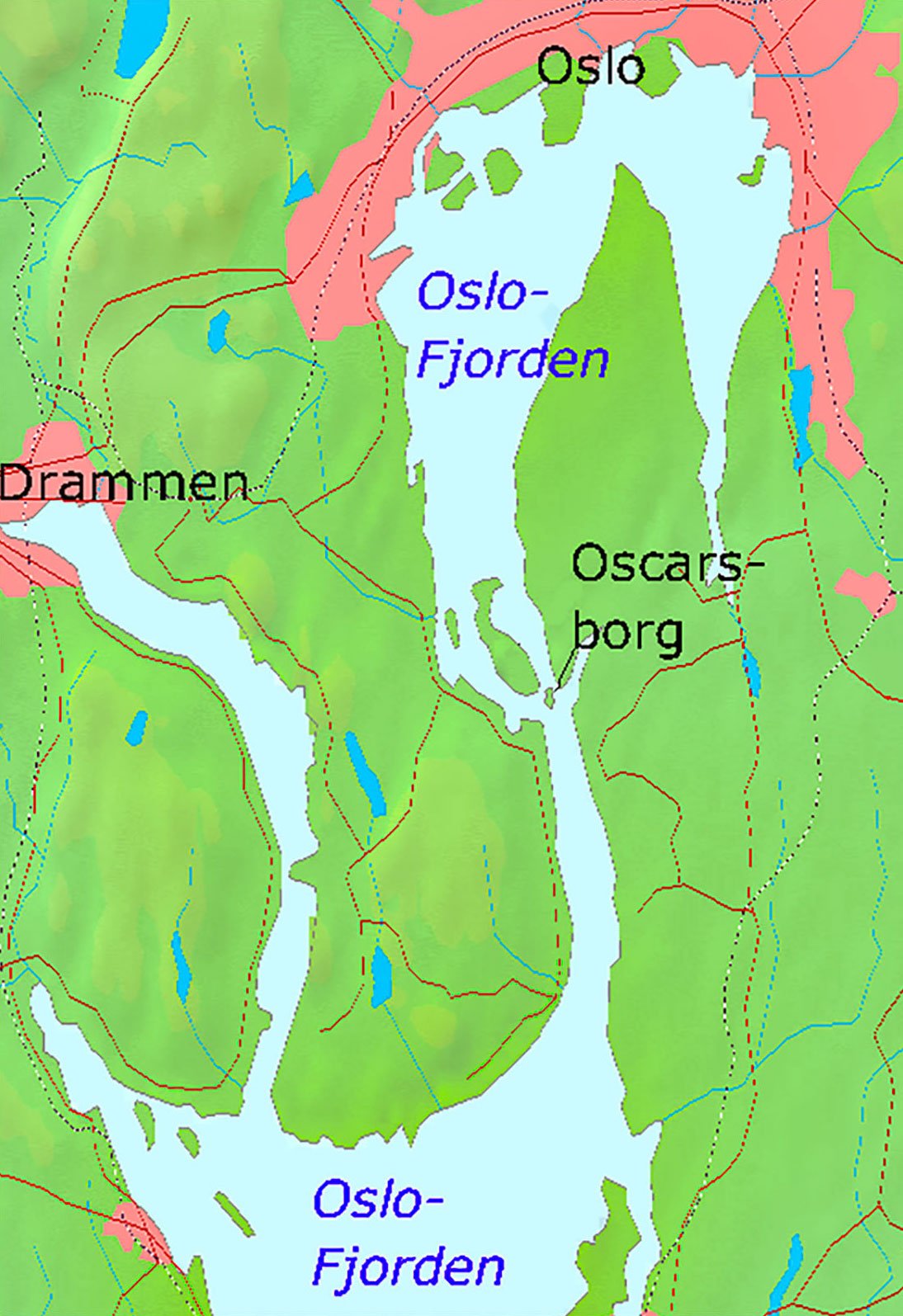

Oslo

Das Landeunternehmen in Oslo war für das Gelingen der Gesamtoperation im Sinne einer sogenannten friedlichen Besetzung von zentraler Bedeutung. Die Erfüllung der deutschen Forderungen auf dem Verhandlungswege setzte voraus, dass durch raschen Zugriff der norwegische König und dessen Regierung in deutschen Gewahrsam gerieten. Die Besetzung von Oslo durch die 163. Infanterie-Division (Kommandeur: Generalmajor Engelbrecht) wurde deshalb nicht nur von See her geplant, sondern gleichzeitig – sofern die Wetterlage dies zuliess – auf dem Luftwege. Nach Einnahme des Flughafens Oslo-Fornebu durch das I./Fallschirmregiment 1 sollten ferner dort mit der 1. Lufttransportstaffel zwei Bataillone des Infanterieregiments 324 und eine Pionierkompanie gelandet werden, um so eine Ausgangsstellung für die Inbesitznahme von Oslo zu gewinnen. Die Kriegsschiffgruppe 5 war unter Prestigegesichts-punkten zusammengestellt worden.

Zum Durchbruch durch den gut 100 Kilometer langen Oslofjord waren die schweren Einheiten wenig geeignet, weil es in dem engen Fahrwasser wenig Ausweichmöglichkeiten gibt. Der Kampfverband wurde am 9. April 1940 gegen 0:00 Uhr beim Passieren der Küstenbefestigungen auf Bolærne und Rauøy von Scheinwerfern erfasst. Kurze Zeit darauf hatten die Norweger die Leuchtfeuer am und im Fjord gelöscht. Der Kampfgruppenführer konnte also nicht mehr mit dem Überraschungsmoment rechnen. Es ist insofern unklar, weshalb Konteradmiral Kummetz die Durchquerung der Drøbak-Enge mit seinem Flaggschiff, dem Schweren Kreuzer Blücher, versuchte.

Die Blücher erhielt von der Festung Oscarsborg zwei 28-cm-Treffer. Gleichzeitig eröffnete die 15-cm-Batterie nördlich Drøbak das Feuer und erzielte mindestens 13 Treffer. Zwei Torpedos, die von einer vorzüglich getarnten Torpedobatterie auf der Insel Nord-Kaholmen abgeschossen wurden, besiegelten das Schicksal des Schiffes. Um 7:23 Uhr sank die Blücher östlich der Insel Askholmen. Dort liegt das Wrack noch heute in einer Tiefe von 90 m. Die 28 cm-Geschütze der Festung Oscarsborg waren 1893 von Krupp aus Deutschland geliefert worden und die etwa 40 Jahre alten Torpedos kamen aus Österreich-Ungarn von Whitehead & Co. in Fiume (heute Rijeka, Kroatien). Die Blücher kam praktisch direkt von ihrer Erprobungsfahrt, ihr erster Kampfeinsatz war auch ihr letzter. Trotz des Verlusts des Flaggschiffs wurde Oslo schliesslich, später als von den Deutschen geplant, von Luftlandetruppen eingenommen.

Der norwegische Minenleger Olav Tryggvason versenkte das deutsche Räumboot R 17 bei Horten. Der Minenleger, die Küstenpanzerschiffe Harald Haarfagre und Tordenskjöld sowie die Torpedoboote Balder und Gyller wurden von deutschen Besatzungstruppen erbeutet und als Minenleger Brummer bzw. nach Umbau als Flakschiffe Thetis und Nymphe und als Torpedoboote Leopold und Löwe wieder in Dienst gestellt. Die beiden neuen Minensuchboote Otra und Rauma wurden ebenfalls erbeutet und als Minenleger Togo und Kamerun in Dienst gestellt.

Auch die Landung von Truppen auf dem Flugplatz von Oslo verlief nicht wie geplant. Die 1. Lufttransportstaffel mit 29 Flugzeugen vom Typ Ju 52 stiess auf dichten Nebel in der Nähe von Oslo. Daraufhin befahl der Gruppenkommandeur abzudrehen, weil seine Piloten nicht im Blindflug ausgebildet waren. Zwei Piloten empfingen den Befehl nicht und landeten auf dem Flugplatz. 18 Fallschirmjäger und 50 Infanteristen nahmen Fornebu ein. Das X. Fliegerkorps hob den Umkehrbefehl auf, als von einem deutschen Schiff die Meldung kam, dass auf Fornebu deutsche Flugzeuge landeten und starteten. Im Verlauf des Nachmittags griffen Verbände des X. Fliegerkorps Bolærne, Rauøy, Horten und Drøbak an. Um 18:30 Uhr waren die norwegischen Stellungen niedergekämpft und konnten besetzt werden. Am Vormittag des 10. April liefen die Schiffe der Kampfgruppe in den Hafen von Oslo ein. Alles in allem war die Unternehmung Weserübung mit der Stabilisierung der Lage in Oslo am 10. April, soweit vorausgeplant, gelungen, obgleich die Norweger mit alliierter Unterstützung weiterhin Widerstand leisteten. Durch die Verzögerungen bei der Besetzung der Hauptstadt konnte die Königsfamilie samt den Goldreserven des Landes entkommen. Erst am 10. Juni 1940 unterschrieb der norwegische Oberstleutnant i. G. Roscher-Nielsen für das norwegische Oberkommando in Trondheim die Kapitulationsurkunde. Als Reichskommissar für das besetzte Norwegen wurde Josef Terboven ernannt.

Einsatz der U-Boote

Von den 300 U-Booten, die Karl Dönitz vor Kriegsbeginn als notwendig definiert hatte, um einen effizienten Handelskrieg führen zu können, standen im Frühjahr 1940 lediglich 48 zur Verfügung. Dass nun im Rahmen des Unternehmen Weserübung den deutschen U-Booten aufgetragen wurde, zum Schutz der Überwassereinheiten in der Nordsee, insbesondere in Küstennähe zu patrouillieren und, wenn möglich, offensiv das Gefecht mit den erwarteten britischen Seestreitkräften zu suchen, stellte einen Paradigmenwechsel im taktischen Einsatz von U-Booten dar. Bisher hatten U-Boote in weit entfernten Seegebieten unabhängig voneinander operiert, wobei ihren Kommandanten bei der Jagd auf Handelsschiffe ein sehr weitläufiger Entscheidungsspielraum zugestanden wurde. Nun sollten die Boote zentral koordiniert als Verband auftreten, Sicherungsaufgaben wahrnehmen und sogar das Gefecht mit Kriegsschiffen suchen, was sonst, mit Ausnahme solch spektakulärer Aktionen mit Propagandawert, wie Kapitänleutnant Priens Angriff auf Scapa Flow für ein U-Boot nur die Ultima ratio darstellte. Auf Raeders Anweisung hin positionierte der Befehlshaber der U-Boote 32 Boote in den skandinavischen Gewässern, davon einige innerhalb der für diese sehr ungünstigen norwegischen Fjorde. Hier waren die U-Boote nicht nur durch das teils flache Wasser, sondern auch wegen der Notwendigkeit, ihre Batterien nachts bei Überwasserfahrt wiederaufzuladen, in Folge der zu dieser Zeit nur drei bis vier Stunden währenden Polarnächte besonders stark gefährdet. Im Verlauf des Unternehmen Weserübung meldeten mehrere U-Bootkommandanten eine seltsame Erfolglosigkeit bei Angriffen mit eigentlich sicherer Ausgangslage. Viktor Schütze, Kommandant von U 25 schoss zwei Torpedos aus nächster Nähe auf den aus Narvik zurückkehrenden britischen Zerstörerverband, aber erzielte keine Treffer. Auch die auf dasselbe Ziel gerichteten vier Torpedos von U 51 richteten nichts aus. In den nächsten Stunden häuften sich die Beschwerden der U-Bootkommandanten, die von Fehl- oder Frühzündern berichteten und sich schliesslich zu einer Fehlerquote von 66 % summierten (Torpedokrise). Da der Leiter der Torpedo-Versuchs-Anstalt, Oskar Kummetz, im Rahmen von Weserübung die Invasionstruppen in Oslo befehligte, und daher für Dönitz nicht erreichbar war, wurden alternativ einige Sachverständige befragt, was allerdings ergebnislos blieb. Die nun erfolgte Anweisung, bei jedem Angriff zusätzlich zu den als anfällig bewerteten Magnetzündertorpedos einen Torpedo mit Aufschlagzünder abzufeuern, führte nur zu einer raschen Abnahme der verfügbaren Munition, aber zu keinerlei Erfolg. Der Einsatz der deutschen U-Boote im Unternehmen Weserübung fand unter grossem Risiko statt, brachte jedoch keine Erfolge ein und wird somit als Fehlschlag gewertet.

Verluste

Die deutschen Verluste an Mannschaft während der „Weserübung“ betrugen 1’317 Tote, 1’604 Verwundete und 2’375 Vermisste (überwiegend auf hoher See). Die Schiffsverluste waren sehr hoch. Im Oslofjord versenkte eine norwegische Küstenbatterie am 9. April den Schweren Kreuzer „Blücher“. Zwei Leichte Kreuzer, zehn Zerstörer, ein Torpedoboot und vier U-Boote erlitten innerhalb der nächsten Wochen dasselbe Schicksal. Nach Darstellung des Marinehistorikers Michael Salewski verlor die deutsche Flotte nahezu die Hälfte ihrer Überwasserstreitkräfte. Die Luftwaffe verlor 242 Maschinen.

Auf alliierter Seite fielen in den Kämpfen zu Lande 1’896 Briten, 1’335 Norweger sowie je 530 Franzosen und Polen. Auf See verlor Grossbritannien einen Flugzeugträger, zwei Leichte Kreuzer, neun Zerstörer und sechs U-Boote mit zusammen über 2’500 Toten.

Ergebnis

Im Unternehmen Weserübung, der grössten triphibischen Operation der damaligen Kriegsgeschichte, griff das Deutsche Reich entgegen eigener Zusagen und vertraglicher Vereinbarungen zwei neutrale Staaten an. Die Planung und Durchführung dieses unprovozierten Angriffskrieges wurden im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher und den Folgeprozessen angeklagt und die Hauptverantwortlichen verurteilt.

Der Überfall und die Verbrechen der Besatzungszeit haben das Verhältnis zwischen Deutschland und den skandinavischen Staaten über Jahrzehnte schwer belastet.

Unter operativen Gesichtspunkten war das Unternehmen für die Kriegsmarine wegen der hohen Verluste ein schwerer Rückschlag. Die erweiterte geostrategische Ausgangsbasis konnte von der Seekriegsleitung kaum ausgenutzt werden. Trotzdem war die Operation Weserübung sicherlich eine Voraussetzung für die Fortsetzung der deutschen Kriegsführung. Der Export der schwedischen Eisenerze und der Stahlveredlungsmetalle aus dem skandinavischen Raum nach Deutschland blieb für die gesamte Dauer des Krieges gesichert. Nach britischer Einschätzung hätte das Deutsche Reich ohne die kriegswirtschaftlich notwendigen skandinavischen Erze den Krieg nicht länger als zwölf Monate durchhalten können.

Durch die Besetzung Dänemarks und Norwegens blieb die Ostsee unter deutscher Kontrolle. Schliesslich wurde durch das Unternehmen Weserübung eine weitere Front in Skandinavien verhindert, die vor allem Frankreich zu seiner Entlastung gefordert hatte. Propagandistisch-innenpolitisch war die Militäroperation ebenfalls ein Erfolg und verstärkte in der Heimat den politischen Mythos der „unbesiegbaren Wehrmacht“.

Nachdem 1941 der Krieg gegen die Sowjetunion begonnen hatte und die Vereinigten Staaten Waffen und anderen Nachschub nach Murmansk und Archangelsk lieferten (siehe auch Leih- und Pachtgesetz), konnte die Wehrmacht die Häfen und Flugstützpunkte in Nord-Norwegen dazu nutzen, diese Geleitzüge anzugreifen und die russischen Häfen zu bombardieren. Auf Seiten der Alliierten wurde insbesondere Chamberlain vorgeworfen, er sei zum wiederholten Mal ausmanövriert worden. Im Verlauf der Norwegendebatte verlor er die Unterstützung auch seiner eigenen Partei, trat zurück und wurde als Premierminister durch Churchill ersetzt.

Schlacht um Narvik (09.04.1940 – 08.06.1940)

Die Schlacht um Narvik fand während der überfallartigen Besetzung von Norwegen im Zweiten Weltkrieg statt und bestand aus See-, Land- und Luftgefechten. In zwei Seegefechten vor Narvik erlitt die deutsche Flotte erhebliche Verluste, alle zehn eingesetzten Zerstörer gingen verloren. Die zahlenmässig unterlegenen Landstreitkräfte der Deutschen, verstärkt durch die Besatzungen der versenkten Schiffe, standen vor einer grossen Niederlage und mussten sich zurückziehen. Die Alliierten hatten die Stadt bereits besetzt, als sie wegen der schlechten Lage bei der Schlacht um Frankreich gezwungen waren, bis zum 8. Juni 1940 ihre Expeditionskräfte abzuziehen. Nach dem Abzug der Alliierten wurde Narvik wieder von den Deutschen besetzt.

Vorgeschichte

Um die Transportwege für die wichtigen Eisenerzlieferungen aus Schweden zu sichern, wurde im deutschen Oberkommando schon lange vor Kriegsbeginn die Besetzung Norwegens erwogen. Konkrete Pläne dafür legte der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Grossadmiral Raeder, bereits im Oktober 1939 vor. Die Alliierten hatten mit der Operation Wilfred ebenfalls Pläne entwickelt, Norwegen zu besetzen und das Deutsche Reich so vom Erznachschub aus Schweden abzuschneiden. Als die deutsche Führung hiervon Kenntnis erlangte, sah sie sich Anfang April 1940 genötigt, entgegen den ursprünglichen gegen die Sowjetunion gerichteten Kriegsplanungen kurzfristig und schlecht vorbereitet die Besetzung Norwegens durchzuführen, was sich in den improvisierten Transportkapazitäten und in hohen Verlusten unter den eingesetzten Kriegsschiffen niederschlug. Anscheinend kamen die deutschen Truppen einer alliierten Landung nur um Stunden zuvor. Offiziell war das Eingreifen des britisch-französischen Korps an die Bedingung einer deutschen Invasion geknüpft gewesen.

Die norwegische Hafenstadt Narvik war hier von besonderer Wichtigkeit, da sie einen ganzjährig eisfreien Hafen besitzt, über den ein Grossteil des Eisenerzes verschifft wurde. Das Eisenerz wurde aus den Minen im nahegelegenen schwedischen Kiruna per Eisenbahn nach Narvik transportiert.

Die deutsche Besetzung Narviks

Die Besetzung Narviks war die Aufgabe der Kriegsschiffgruppe 1, bestehend aus zehn Zerstörern unter Kommodore Friedrich Bonte mit 2000 eingeschifften Gebirgsjägern des durch Artillerie- und Aufklärungseinheiten der Division verstärkten Gebirgsjäger-Regiments 139 (Oberst Alois Windisch) der 3. Gebirgs-Division unter dem Kommando von Generalmajor Eduard Dietl an Bord. Sie erreichte gegen 4:00 Uhr am 9. April den Eingang des Ofotfjordes, wo sich die Gruppe aufteilte: Drei Zerstörer wurden zur Niederkämpfung von Befestigungsanlagen abgestellt, vier weitere zur Besetzung des Truppenübungsplatzes Elvegårdsmoen bei Bjerkvik am Nordostende des Herjangsfjords. Kommodore Bonte hielt mit den restlichen drei Schiffen auf Narvik zu.

Das 40 Jahre alte norwegische Küstenpanzerschiff Eidsvold legte sich der deutschen Flottille in den Weg, woraufhin Bonte einen Unterhändler zum norwegischen Kommandanten, Fregattenkapitän Odd Isachsen Willoch, schickte. Als Willoch sich weigerte, den deutschen Verband passieren zu lassen, schoss der Zerstörer Wilhelm Heidkamp zwei Torpedos, die die Eidsvold trafen und explodieren liessen. Nur sechs Besatzungsmitglieder überlebten. Das Schwesterschiff Norge, dessen Kommandant Per Askim noch von Willoch über das deutsche Eindringen informiert worden war, hielt aus einem Nebenfjord auf den Hafen zu und traf auf den deutschen Zerstörer Bernd von Arnim, der im Begriff war, zur Anlandung der auf ihm eingeschifften Truppen an der Pier anzulegen. Beide Schiffe eröffneten Artilleriefeuer aufeinander, erzielten aber keine Treffer. Die Bernd von Arnim schoss dann insgesamt sechs Torpedos auf die Norge, von denen zwei trafen und das Schiff in weniger als einer Minute sinken liessen. Nur etwa 90 Besatzungsmitglieder überlebten. Auf den beiden norwegischen Schiffen starben insgesamt etwa 300 Mann.

Die Besetzung des Hafens und der Stadt verlief danach kampflos. Der Standortkommandant von Narvik, Oberst Sundlo, war ein Sympathisant der Nasjonal Samling unter Quisling und übergab die Stadt ohne Gegenwehr. Allerdings ging dennoch ein deutsches Schiff verloren: der Frachter Bockenheim, der, da nicht in die Planung der Kriegsmarine einbezogen, eher zufällig in Narvik lag, wurde von seiner Besatzung in Brand gesteckt und auf Grund gesetzt, da diese die einlaufenden Zerstörer für ein britisches Geschwader hielt.

Der erste Angriff der britischen Marine

Der ursprüngliche Zeitplan sah vor, dass Bonte mit seinen Zerstörern nach der Übernahme von Treibstoff noch am 9. April wieder auslaufen und nach Deutschland zurückkehren sollte. Da nur einer der zum Betanken vorgesehenen Tanker, die Jan Wellem, eingetroffen war, verzögerte sich die Versorgung des Verbandes bis zum nächsten Tag. Bonte liess drei Zerstörer vorgeschobene Wachpositionen im Fjord einnehmen, einen davon direkt am Eingang.

Währenddessen erreichte am Abend des 9. April eine aus fünf Zerstörern bestehende britische Flottille den Eingang zum Ofotfjord. Ihre Aufgabe war es, den Hafen vor einem deutschen Zugriff zu bewachen. Als beim Befehlshaber Bernard Warburton-Lee unklare Meldungen über die Lage in Narvik eingingen, wartete er zunächst ab. Als er die Meldung erhielt, dass ein deutscher Zerstörerverband von sechs Schiffen sowie ein U-Boot im Hafen liege, entschloss er sich zum Angriff in den frühen Morgenstunden des 10. April.

Gefechtsverlauf

Bei äusserst schlechten Sichtverhältnissen durch Schneefall liefen die fünf britischen Zerstörer, von dem den Eingang bewachenden deutschen Schiff unentdeckt, gegen 1:00 Uhr in den Fjord ein. Die beiden anderen deutschen Zerstörer bemerkten die Briten nicht, die gegen 4:45 Uhr den Hafen erreichten. Warburton-Lee detachierte zwei Einheiten zur Bekämpfung von vermuteten Landbatterien auf der Landzunge Framnes, die aber von den Norwegern bereits unbrauchbar gemacht worden waren; die drei übrigen (Hardy, Hunter und Havock) eröffneten um 4:20 Uhr das Feuer auf die deutschen Schiffe, die von dem Angriff völlig überrascht wurden. Die „Wilhelm Heidkamp“ mit Kommodore Bonte und die „Anton Schmitt“ unter Korvettenkapitän Friedrich Böhme sanken in den ersten Minuten des Gefechtes durch Torpedotreffer. Die „Hans Lüdemann“ und die „Hermann Künne“, die gerade von der „Jan Wellem“ Öl bunkerten, wurden wie die an der Pier liegende „Diether von Roeder“ durch Artillerietreffer beschädigt. Die britischen Zerstörer entgingen einem aus dem Hafen heraus geschossenen Torpedofächer nur deshalb, weil die Tiefeneinstellung dieser Torpedos nicht mehr geändert worden war (die Torpedos waren auf 4 m zur Bekämpfung feindlicher Grosskampfschiffe eingestellt und nicht auf nur 2 m für Zerstörer) und die Torpedos daher unter den britischen Schiffen durchliefen.

Warburton Lee glaubte, die deutsche Streitmacht entscheidend getroffen zu haben, da er zu diesem Zeitpunkt noch von der Anwesenheit von nur sechs deutschen Einheiten ausging. Er machte sich daher mit seinen unbeschädigten Schiffen auf den Rückweg, traf dabei aber auf die deutschen Zerstörer „Wolfgang Zenker“, „Erich Giese“ und „Erich Koellner“, die zu Gefechtsbeginn im Herjangsfjord gelegen hatten, sowie die „Georg Thiele“ und die „Bernd von Arnim“, die aus Richtung Ballangen kamen. Die deutschen Zerstörergruppen hatten erst nach 5:00 Uhr Meldungen über das Gefecht erhalten, waren daraufhin ausgelaufen und konnten den britischen Verband von zwei Seiten angreifen, wobei die beiden von Ballangen aus anlaufenden Zerstörer das Seekriegsmanöver „Crossing the T“ gegen die ablaufenden Engländer durchführen konnten. Dabei konnten sie ihre gesamten Breitseiten von je fünf Geschützen gegen die beiden Buggeschütze des britischen Führungsbootes einsetzen. Der Flottillenführer Hardy war somit zunächst allein diesem Feuer ausgesetzt und erhielt schwere Treffer, wurde manövrierunfähig und strandete in seichtem Wasser. 70 Besatzungsmitglieder kamen um, Warburton-Lee wurde schwer verwundet und verstarb kurz darauf. Das zweite Schiff in der britischen Linie, die „Hunter“, wurde in Brand geschossen, und die folgende „Hotspur“ erhielt einen Treffer in die Ruderanlage und konnte nicht mehr ausweichen. Sie rammte ihr Schwesterboot „Hunter, das daraufhin sank. Die beiden übrigen britischen Zerstörer „Hostile“ und „Havock“ konnten die „Georg Thiele“ und die „Bernd von Arnim“ durch ihre Artillerie beschädigen, bevor sie sich mit der schwer beschädigten „Hotspur“ zurückzogen, wobei sie nur mit grossem Glück den fünf in diesen Gewässern befindlichen deutschen U-Booten entgingen. Die deutschen Schiffe brachen wegen Brennstoffknappheit das Gefecht ab.

Auf ihrem Weg zum Fjordausgang trafen die Briten noch auf den deutschen Versorger Rauenfels, den sie enterten und sprengten, nachdem die Besatzung von Bord gegangen war. Das U-Boot U 51 griff den britischen Zerstörerverband beim Einlaufen in den Fjord an, später zusammen mit U 25 noch einmal die verbliebenen drei Zerstörer beim Auslaufen. Alle Angriffe schlugen aufgrund von Torpedoversagern fehl. Während des britischen Torpedoangriffes im Hafen von Narvik wurden unter anderem der deutsche Frachter Planet und die britische Blythmoor getroffen und sanken.

Die Tage nach dem Gefecht

Nach dem Tod Bontes führte Fregattenkapitän Bey das Kommando über die verbliebenen deutschen Einheiten. Die „Diether von Roeder“ war nicht mehr seefähig; die anderen Schiffe wurden notdürftig mit Bordmitteln repariert. Am Nachmittag befahl Grossadmiral Raeder den Rückzug des restlichen Verbandes nach Deutschland. Bey stiess zunächst nur mit den unbeschädigten „Erich Giese“ und „Wolfgang Zenker“ vor und sichtete den Leichten Kreuzer „HMS Penelope“ mit acht Zerstörern, die die Royal Navy im Verlauf des 10. April entsandt hatte, um den Eingang des Fjordes zu sperren. Er funkte daraufhin nach Berlin, dass ein Ausbruch unmöglich sei.

Am 11. April lief die „Penelope“ bei der Verfolgung eines weiteren deutschen Versorgers auf einen Felsen und wurde so schwer beschädigt, dass sie von einem Zerstörer abgeschleppt werden musste. Der für den nächsten Tag geplante Angriff des Verbandes auf die restlichen deutschen Schiffe vor Narvik konnte so nicht durchgeführt werden. Stattdessen nahm nun das Schlachtschiff „HMS Warspite“ mit vier Zerstörern Kurs in Richtung Narvik. Am Nachmittag des 13. April lief das Schlachtschiff mit fünf weiteren Zerstörern aus dem Penelope-Verband unter dem Kommando des Vizeadmirals William Whitworth in den Ofotfjord ein.

Bey, der durch die deutsche Funkaufklärung vor dem Angriff gewarnt worden war, plante, seine sieben teils nur eingeschränkt seetüchtigen Schiffe in Nebenfjorde zu verlegen und die britischen Einheiten aus dem Hinterhalt anzugreifen. Der Treibstoffmangel verzögerte dies jedoch; nur „Z 19 Hermann Künne“ und „Z 13 Erich Koellner“ hatten angesichts der zu erwartenden Übermacht des Gegners einen grossen Teil ihrer Besatzung bis auf Geschützbedienungen und eine Maschinenwache an Land gebracht und sich auf den Weg zu ihren Positionen gemacht, als sie das britische Schlachtschiff gegen 13:00 Uhr sichteten.

Der zweite britische Angriff

Die „Hermann Künne“ und die „Erich Koellner“ wurden vom Bordflugzeug der Warspite, einem Fairey-Swordfish-Schwimmerflugzeug, entdeckt und gemeldet. Die „Erich Koellner“ sank nach mehreren Treffern der „Warspite“ und der Zerstörer „Eskimo“ und „Bedouin“. Der Kommandant der „Hermann Künne“ lief nach Verbrauch der verbliebenen Munition in den Herjangsfjord und setzte sein Schiff auf Grund, um mit der Besatzung das Ufer zu erreichen. Dort wurde das Wrack durch einen Torpedo zerstört. Vor dem Hafen von Narvik wurden die „Erich Giese“ und die bewegungsunfähig an der Pier liegende „Diether von Roeder“ zerstört, letztere durch die eigene Besatzung gesprengt. Dabei wurde die „Cossack“ beschädigt und lief auf Grund. Ein gleichzeitig durchgeführter Luftangriff von zehn Trägerflugzeugen der HMS Furious erzielte keine Treffer, zwei Swordfishs wurden dabei abgeschossen. Das Bordflugzeug der „Warspite“ versenkte währenddessen das U-Boot U 64.

Die restlichen vier Zerstörer (Georg Thiele, Wolfgang Zenker, Bernd von Arnim und Hans Lüdemann) hatten sich in den Rombaksfjord nordöstlich von Narvik zurückgezogen. Nachdem die „Wolfgang Zenker“, die „Bernd von Arnim“ und die „Hans Lüdemann“ ihre Munition verschossen hatten, wurden sie zur Rettung der Besatzungen am östlichen Ende des Fjordes auf Grund gesetzt, während die „Georg Thiele“ die Deckung übernahm und im Rombaksfjord querliegend den britischen Verband aufhielt. Dabei erhielt der nachsetzende britische Zerstörer „Eskimo“ einen schweren Torpedotreffer, der ihm das Vorschiff abriss. Als die „Georg Thiele“ keine Munition mehr hatte, wurde sie auf der Südseite des Fjordes auf Grund gesetzt.

Das Achterschiff der in zwei Teile zerbrochenen „Hans Lüdemann“ war nach der Sprengung des Bootes wieder aufgeschwommen und wurde von einem britischen Enterkommando betreten. Da sich die Bergung des Wracks als unmöglich herausstellte, wurde es durch einen Torpedo zerstört. Damit waren zehn deutsche Zerstörer in Narvik verloren.

Nach der erfolgreichen Bergung der beiden beschädigten britischen Zerstörer verliess Whitworth den Ofotfjord am Abend des 13. April, da er vom Vorhandensein deutscher U-Boote ausging. Tatsächlich war die „Warspite“ beim Einlaufen in den Ofotfjord nur knapp einem Torpedoangriff entgangen, da das angreifende U 46 kurz vor dem Abschuss seiner Torpedos auf eine Untiefe auflief und den Angriff abbrechen musste.

Im Rahmen des zweiten Gefechtes kam es zu erfolglosen U-Boot-Angriffen. U 25 griff den britischen Verband sowohl beim Ein- als auch beim Auslaufen an. Am 14. April attackierten U 25 und U 48 die „Warspite“. Alle Angriffe scheiterten an Torpedoversagern.

Folgen der Seegefechte

Alle zehn eingesetzten deutschen Zerstörer wurden entweder vernichtet oder mussten sich selbst versenken. Dieses Ergebnis war eine Folge mangelnder Luftunterstützung, vieler Torpedoversager auf deutscher Seite sowie der Tatsache, dass die Zerstörergeschütze bei Entfernungen von über 3 Seemeilen kaum wirksam waren. Die etwa 2600 überlebenden Besatzungsmitglieder der deutschen Zerstörer wurden unter dem Kommando von Fregattenkapitän Fritz Berger, dem bisherigen Chef der 1. Zerstörer-Flottille, in vier Bataillonen im sogenannten Marineregiment Narvik (am 18. April umbenannt in Marine-Regiment Berger) zusammengefasst und den Gebirgstruppen General Dietls unterstellt. Diese Truppen waren nun von jeglichem Nachschub abgeschnitten: die deutschen Versorgungsschiffe waren versenkt oder aufgebracht worden, und die Briten besassen die uneingeschränkte Seeherrschaft in den Gewässern vor Nordnorwegen. So konnte die Warspite mit drei Kreuzern am 24. April ungehindert deutsche Stellungen in Narvik unter Beschuss nehmen. Der Mangel an Nachschub sollte eine bedeutende Rolle für die folgenden Kämpfe an Land spielen.

Am Tag nach dem zweiten Gefecht begann die Landung von alliierten Truppen im Raum Harstad im Vågsfjord und dessen Seitenarmen wie dem Salangen. Eine direkte Landung in Narvik hielt der britische Generalstab für zu riskant.

Der Kampf an Land

Die Alliierten – Polen, Frankreich, Grossbritannien und Norwegen – landeten 24’500 Mann, darunter Marineinfanteristen, französische Fremdenlegionäre und polnische Gebirgsjäger, die anschliessend bis Narvik vordrangen. Ihnen standen lediglich 4’600 Deutsche (2’000 Gebirgsjäger und 2’600 Mann von den gesunkenen Zerstörern) unter Generalleutnant Eduard Dietl gegenüber. Das Kräfteverhältnis stand so eindeutig zugunsten der Alliierten, dass Hitler am 17. April den deutschen Truppen den Befehl geben wollte, sich in Schweden internieren zu lassen. Nach Intervention des Führungsstabes des Heeres erhielt Dietl den Befehl, die Stadt zu verteidigen.

Am 24. April begannen zunächst norwegische Verbände unter Generalmajor Carl Gustav Fleischer, die Deutschen anzugreifen. Diese hatten sich teilweise in den Bergen um Narvik verschanzt. Die im Stadtgebiet verbliebenen Truppen mussten nach zähen Gefechten am 28. Mai 1940 Narvik räumen. Es gelang ihnen, die wichtige Erzbahn gegen die Alliierten zu halten. Bereits am 10. Mai hatte das Deutsche Reich die Westoffensive gegen Frankreich eröffnet. Zur Verstärkung ihrer Streitkräfte in Frankreich wurden die alliierten Truppen aus Norwegen ab dem 24. Mai abgezogen – zu einem Zeitpunkt, als es wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit war, bis die deutschen Truppen hätten kapitulieren müssen. Die deutsche Wehrmacht konnte Narvik deshalb am 8. Juni erneut besetzen.