Zusatzthemen zum Luftkrieg

Datenherkunft: (aus der Spiegel)

aus-der-zeit.site > Nachkriegszeit

Tod aus der Luft

„Wir bomben Deutschland, eine Stadt nach der anderen“, prophezeite Arthur Harris 1942 den Deutschen. 234 Bomber sandte der Befehlshaber des Bomber Commands der britischen Royal Air Force gegen Lübeck aus. In der Nacht zum 29. März 1942 verwandelten sie die Stadt in eine Trümmerwüste. Knapp zwei Monate später attackierten gleich mehr als 1’000 Flugzeuge Köln.

Hamburg, Berlin, München, Bremen, Stuttgart – kaum eine deutsche Grossstadt, die im Zweiten Weltkrieg nicht zum Ziel britischer und amerikanischer Bomberflotten wurde. Der schwerste Angriff galt Dortmund. Mehr als 4’800 Tonnen Bomben trafen die Stadt am 12. März 1945. Am Vortag hatten rund 4’700 Tonnen bereits Essen endgültig zerstört.

Die Nationalsozialisten hatten den Luftkrieg gegen wehrlose Zivilisten in den Städten begonnen. Bereits am 1. September 1939 attackierten deutsche Stukas das polnische Wielun. Militärisch war der Angriff sinnlos. Es folgten Warschau, Rotterdam und die Attacken deutscher Bomber auf die britischen Städte im sogenannten Luftkampf um England. Tausende britische Zivilisten starben.

Mit seiner Strategie des „Moral Bombing“ meinte Arthur Harris das Mittel zur schnellen Beendigung des Krieges gefunden zu haben. Ein endloser Bombenhagel sollte die Kampfmoral der Deutschen brechen. „Stadt für Stadt“, verkündete der Offizier. „Die Liste wird immer länger“. Die Folge war ein Terrorkrieg gegen die Zivilbevölkerung.

Rund 600.000 Zivilisten sollen nach Schätzungen von Historikern in Europa auf den verfeindeten Seiten durch die Luftangriffe während des Zweiten Weltkriegs umgekommen sein.

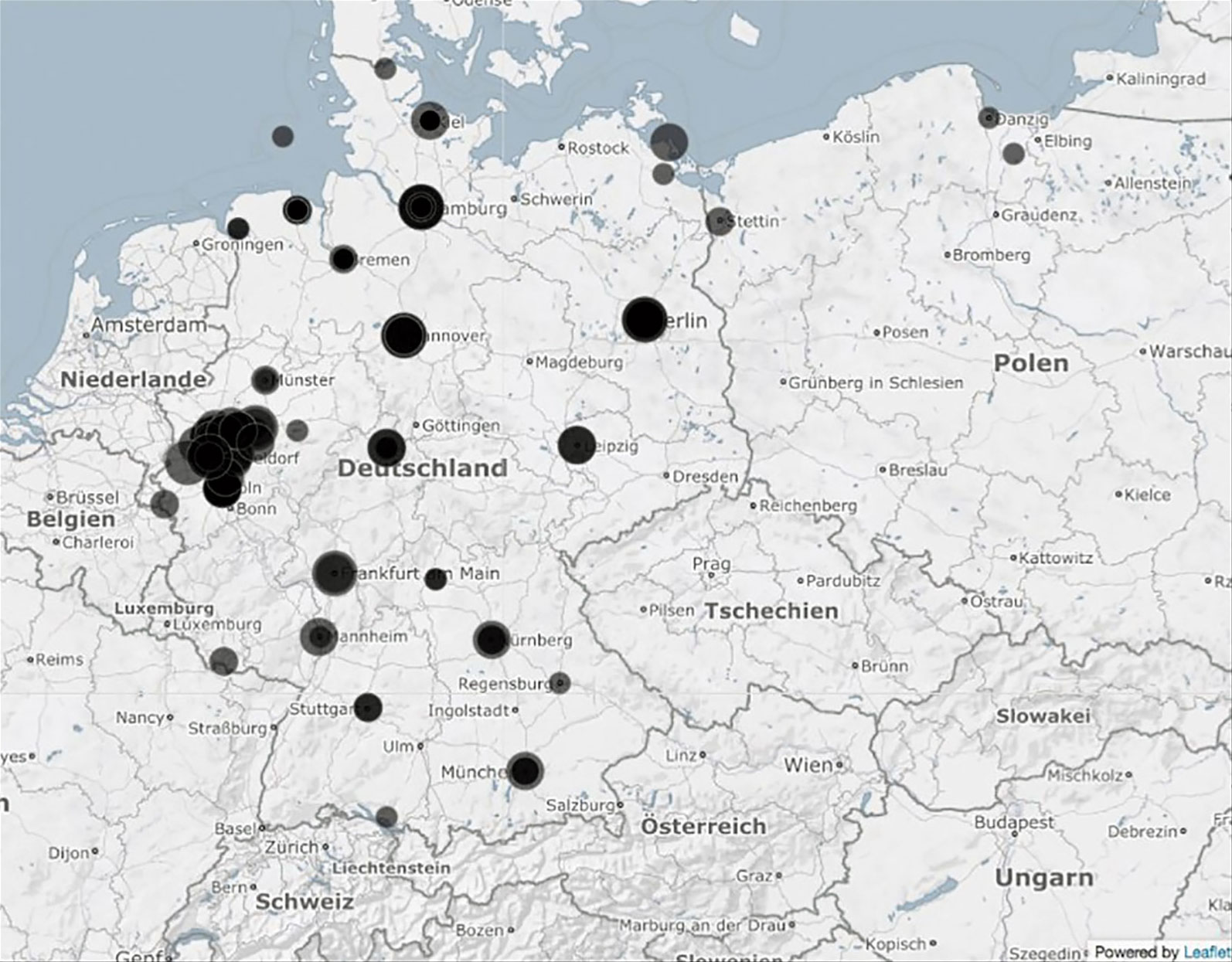

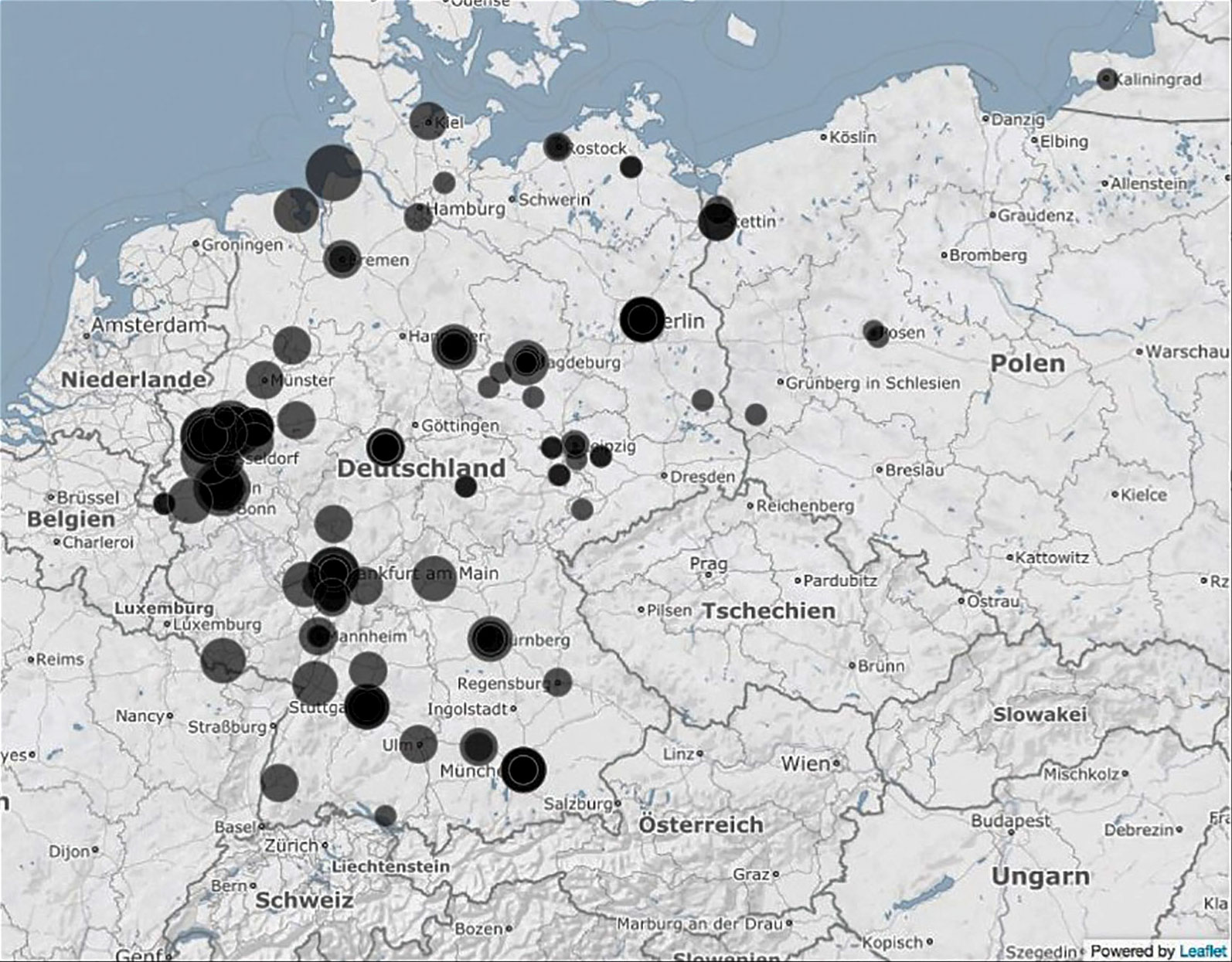

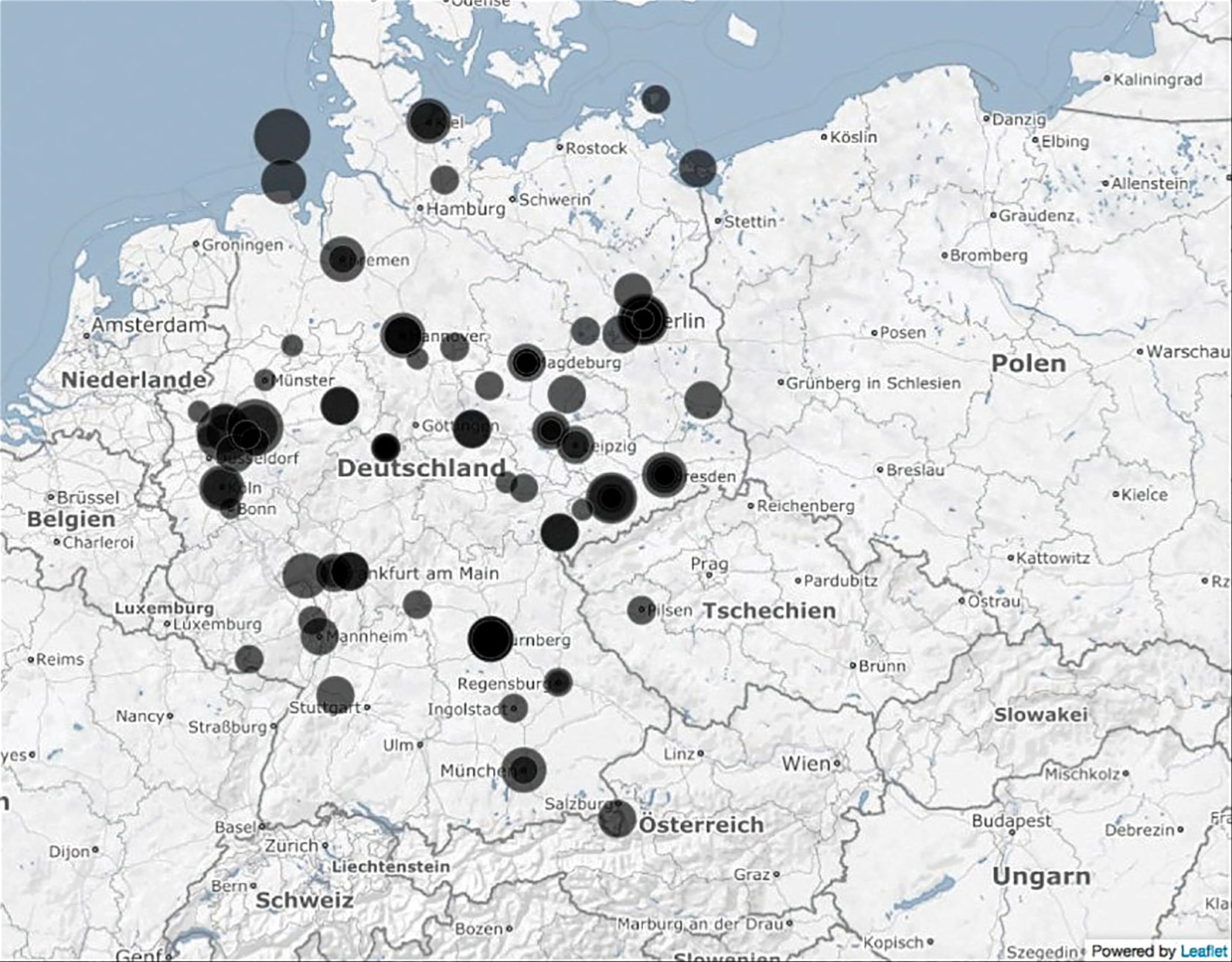

Um einen Überblick der schwersten Bombardements auf Deutschland im Zweiten Weltkrieg zu geben, haben SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE eine Aufstellung aus unterschiedlichen geschichtswissenschaftlichen Quellen erstellt.

Auf den folgenden Karten wird der Verlauf des Bombenkriegs gegen Deutschland gezeigt. Sie zeigen bedeutende Luftangriffe von 1940 bis 1945, und sie zeigen, wie sich ihre Intensität von Jahr zu Jahr steigerte. Je mehr Bomben abgeworfen wurden, desto grösser sind die Kreise auf den Karte dargestellt. Angesichts der Verschiebungen im Grenzverlauf wird Deutschland in den Grenzen von 1990 dargestellt. Hier finden Sie einen Überblick über den Kriegsverlauf.

Mit dem Rechen des Todes

Trotz erbitterter Luftabwehr konnten die Alliierten Deutschland zertrümmern. Als die riesige US-Bomberflotte die Rüstungsindustrie lahm legte, war Hitlers Niederlage besiegelt.

Das Unternehmen „Skate“ war hochgeheim. Nach der Einsatzbesprechung wurden alle Tore der Militärbasis verriegelt, die Telefonleitungen nach draussen blockiert.

Es war am Nachmittag des 14. Oktober 1944. Auf mehreren Fliegerhorsten der 5. Bomber-Group in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire machte die Royal Air Force eine Flotte von 233 Maschinen des Typs Lancaster startklar.

7’500 Liter Flugbenzin strömten in die Tanks jeder Maschine. Dann wurden Flüssigkeitsbomben geladen, ganze Schüttkästen voll Stabbrandbomben und je Flugzeug eine Luftmine, Gewicht: eine Tonne. Derweil griffen sich die siebenköpfigen Crews ihre Monturen mitsamt den Notfall-Accessoires: Fallschirme, Landkarten vom Feindgebiet und teils sogar Schnürsenkel mit versteckten Sägeblättern – für die Gitterstäbe eines Gefangenenlagers.

Spätnachmittags startete die Flotte, formierte sich westlich von London zu Pulks und schwenkte dann Richtung „Skate“ (deutsch: Rochen). Im RAF-Zielverzeichnis, in dem die deutschen Städte Fischnamen trugen – eine Referenz an den angelversessenen Luftmarschall Robert Saundby -, stand Rochen für Braunschweig.

Über der niedersächsischen Stadt kurvte als Erster unbemerkt der Wetterbeobachter ein, der seine Windmessungen zur Justierung der Zieldaten funkte. Dann begann der „Master-Bomber“ seine Beobachtungsschleifen zu ziehen, die „Pfadfinder“ erhielten Order, die Markierungsbomben zu setzen. Mit ihren „Christbäumen“ – Leuchtbomben, die minutenlang am Fallschirm herabsanken und farbige Signalkörper ausspien – steckten sie das Zielgebiet ab.

Nun erst trat die 5. Group in Aktion. Um das ganze Areal abzudecken, schwärmte der Bomberstrom fächerförmig auseinander. Die Zielgeräte der Maschinen waren so eingestellt, dass beim Abfliegen vorbestimmter Sektoren die Bomben in Abständen zwischen 8 bis 21 Sekunden aus den Schächten fielen. Binnen weniger Minuten wurden 900 Tonnen abgeworfen, die Krater bildeten breite Schneisen im Stadtbild.

Am nächsten Tag verdunkelte ein riesiger Rauchpilz den Himmel, die Toten mussten im Dämmerlicht gezählt werden. Helfer registrierten überall „verkohlte Leichen, merkwürdig klein“. In dieser Nacht starben insgesamt 561 Menschen. Von Braunschweig waren 150 Hektar weitgehend vernichtet, darunter auch die ganze Altstadt.

Der Bombenfächer, eine Innovation des Group-Commander Ralph Cochrane, hatte sich in dieser Nacht erstmals über einer deutschen Grossstadt bewährt – so gründlich, dass „Braunschweig kein weiteres Mal angegriffen wurde“, wie es im Tagebuch des britischen Bomberkommandos hiess.

Viereinhalb Jahre nach dem Beginn hatte der Bombenkrieg im Herbst 1944 seine grausige Perfektion erreicht. Über dem ganzen Land tauchten jetzt die Flugzeugpulks der Alliierten auf. Tagsüber glitzerten ganz oben am Himmel die Maschinen der 8. US-Luftflotte in der Sonne, Hunderte winziger Silberkreuze mit Bahnen aus Kondensspuren wie makabre Stars and Stripes. Die nächtlichen Anflüge der Royal Air Force waren zwar kaum zu sehen, doch durch das Dröhnen von Tausenden schwerer Flugmotoren umso schauerlicher.

Tag für Tag erlitten die Deutschen nun „die Wucht und Schwere des modernen Krieges mit allen seinen Schrecken und Leiden“, wie der amerikanische Schlussbericht „United States Strategic Bombing Survey“ es später beschrieb.

Stärkste Waffe in dem Luftkrieg, der alle Dimensionen sprengte, war die englische Lancaster. Mit 30 Tonnen Abfluggewicht – so schwer wie ein heutiger Regionaljet – übertraf sie Amerikas Grossbomber an Tragfähigkeit. Der containerförmige Rumpf der Lancaster konnte alle Bombentypen der Royal Air Force aufnehmen, bis hin zum sechs Tonnen schweren Bunkerknacker „Tallboy“.

Gegen Angriffe der deutschen Jäger konnten sich die plumpen Maschinen oft nur schwer verteidigen. Alle Abschüsse aber wurden im Nu von der auf Hochtouren laufenden Rüstungsindustrie ersetzt. 7’000 Maschinen baute die britische und kanadische Flugzeugindustrie, und als Rolls Royce nicht mehr genügend Motoren liefern konnte, halfen Amerikas Packard-Werke mit mehr als 16’000 Triebwerken aus.

Die US-Grossbomber vom Typ Liberator und Boeing B-17 waren nicht ganz so leistungsstark wie die Lancaster, dafür aber in gut doppelter Anzahl unterwegs.

Insgesamt setzten die Westalliierten in Europa bis zu 30’000 Flugzeuge ein, die bei anderthalb Millionen Einsätzen fast doppelt so viele Tonnen Bomben abwarfen.

Ursprünglich flogen auch die Engländer tagsüber Angriffe, dabei erlitten sie aber hohe Verluste. Beim allerersten Angriff auf eine deutsche Stadt – Mönchengladbach im Mai 1940 – waren am Boden vier Zivilisten tödlich getroffen worden (darunter eine ortsansässige Engländerin), aber auch drei Bomber stürzten ab. So sah das Bomber Command keine Alternative zum nächtlichen Flächenangriff. Schliesslich ging es auch darum, dem eigenen Volk Mut zu machen – „indem wir zeigten: Wir schlagen zurück“ (RAF-Marschall Beetham).

Die grausigen Folgen ihres Jobs waren den Crews in den Flugzeugkanzeln bewusst. Doch sie verdrängten Gedanken an „die Leute, die in kleine Fetzen zerrissen werden“, erinnert sich der RAF-Navigator Harold Nash, „allein die grosse Höhendistanz zu dem allen erlaubt dir, es zu tun“.

Es half den Fliegern aber auch, dass sie einen „ruchlosen Feind bekämpften“. Schliesslich hatte Hitler-Deutschland mit dem Krieg und dem Terror aus der Luft begonnen. „Wie viele unschuldige Zivilisten starben denn in Stalingrad, vor Moskau, in Leningrad?“, fragte – wie viele seiner Mitkämpfer – der RAF-Flieger John Curtiss.

Die flächendeckenden Bombardements der deutschen Wohnquartiere durch die RAF verbreiteten Angst und Schrecken unter der deutschen Bevölkerung, den Kriegsverlauf beeinflussten sie jedoch nicht wesentlich. Selbst die Hoffnungen der Amerikaner auf das „Präzisionsbombardieren“ – durch Schläge auf militärische Ziele sollten die Nazis im Schnellgang besiegt werden – hatten sich als eine der „grössten Fehleinschätzungen des Krieges“ entpuppt (so der US-Ökonom John Kenneth Galbraith).

Denn je mehr Bomben fielen, desto mehr produzierten Hitlers Waffenschmieden. 1944 fertigten sie trotz der Bombenteppiche die kaum vorstellbare Anzahl von 40’000 Flugzeugen. Die Panzerfabriken stiessen im gleichen Jahr monatlich 1’500 Tanks aus, dreimal so viele wie 1942 – vor allem mit Hilfe „Tausender von Sklavenarbeitern“, wie Rüstungsminister Albert Speer in seinen Memoiren einräumte.

Auch traf die „Combined Bomber Offensive“ auf unerwartet viel Widerstand. Denn die Flugabwehr, für die zeitweise bis zu 900’000 Deutsche aufgeboten wurden, arbeitete bis Mitte 1944 sehr effizient.

Für die aus England anfliegenden Bomberflotten lag gleich hinter der Kanalküste des besetzten Frankreich eine Barriere: „Himmelbett“ nannte die deutsche Luftabwehr ihre tief gestaffelte, hoch integrierte Linie aus Flakposten, Scheinwerferbatterien und Jägerleitstellen. Zudem erfasste der Horchdienst der Luftwaffe den Funkverkehr der Bomber schon auf den englischen Startplätzen. So flogen die Angreifer jedes Mal in ein waffenstarrendes Bollwerk.

Die Geschwader versuchten sich gegenseitig abzuschirmen. Dabei bestand die wirksamste Formation aus je neun Sechsergruppen, also insgesamt 54 Maschinen, die sich zu einem eng gestaffelten Block („Combat Box“) zusammenschlossen, um Jägern weniger Angriffsfläche zu bieten.

Vor allem die US-Bomber waren schwer zu knacken. Der viermotorige Boeing-Bomber B-17, „Fliegende Festung“ genannt, konnte aus sechs Kanzeln an Rumpf, Bug und Heck um sich schiessen. „76 Maschinengewehre aus 38 Mg-Türmen“, so ein amerikanischer Bordschütze, „waren manchmal auf den Jäger gerichtet“.

Gleichwohl gelangen den Jagdfliegern der Luftwaffe eine Menge Abschüsse. Bei Dunkelheit mischten sich die Nachtjäger – meist vom Typ Junkers Ju 88 und Messerschmidt Me 110 – in die Geschwader. Von den durch Scheinwerfer angestrahlten Wolken – dem „Leichentuch“, wie es im Kasinojargon hiess – hoben sich die Bomber als konturenscharfe Objekte ab. Die wurden dann auch mit der Technik „Schräge Musik“ bekämpft, dem tödlichen Angriff von unten, bei dem der Jäger die schlecht geschützte Unterseite des Bombers durch eine schräg nach oben zielende Spezialkanone aufriss.

Allein im Jahr 1943 schossen Nachtjäger rund 1800 englische Bomber ab und sorgten dafür, dass die Insassen sich, so ein RAF-Pilot, „wie sitzende Enten“ fühlten. Allerdings verlor auch die Luftwaffe im selben Jahr 1012 Abwehrmaschinen – von alliierten Bordschützen oder Jägern abgeschossen, oft genug auch von der eigenen Flak oder Teilen explodierender Bomber getroffen.

Die Erfolge der Nachtjäger endeten jäh, als die alliierten Invasionstruppen Frankreich eroberten. Denn mit dem Verlust der vorgeschobenen Frühwarnposten war das Projekt „Himmelbett“ fast wertlos.

Schon ein Jahr zuvor war für die vereinigte Luftoffensive der Alliierten eine Direktive mit dem Namen „Pointblank“ (deutsch: Fangschuss) beschlossen worden: systematische Angriffe auf 76 Einzelbereiche der Kriegsproduktion, Benzinherstellung und Infrastruktur. Ziel war die „Zerstörung und Desorganisation des deutschen militärischen, industriellen und wirtschaftlichen Systems“ sowie die „Untergrabung der Moral des deutschen Volkes bis zu einem Punkt, an dem seine Fähigkeit, bewaffneten Widerstand zu leisten, tödlich getroffen ist“.

Fortan gab es eine klare Aufgabenteilung: Die US-Luftflotte sollte gezielt die militärisch-industriell wichtigsten Objekte bombardieren, das britische Bomber Command nächtens die Wohngebiete drumherum.

Dass die USA tagsüber angriffen, hatte vor allem technische Gründe. Ab 1943 hatten ihre Mustang-Jäger, wahlweise mit Zusatztanks ausgestattet, bis zu 2000 Kilometer Reichweite. So konnten sie die US-Bomberkonvois auch auf langen Strecken gegen deutsche Jäger verteidigen. Ausserdem waren die Liberators und Boeings mit hoch entwickelten Bombenzielgeräten von ungeahnter Präzision bestückt – man könne „notfalls in ein Gurkenfass“ treffen, renommierten US-Flieger.

Hohe US-Militärs opponierten allerdings auch aus humanitären Gründen gegen die nächtlichen Flächenangriffe der Engländer. Er wolle nicht verantwortlich dafür sein, „den Mann auf der Strasse strategisch zu bombardieren“, äusserte etwa General Ira Eaker, Kommandeur der 8. US-Luftflotte. Krieg gegen Zivilisten widerspreche „unseren nationalen Idealen“, sagte auch General Laurence Kuter, Vize-Planungschef der US-Luftwaffe.

Einem Grossbombardement Berlins verweigerte die US-Flotte die Unterstützung, weil das Kommando rügte, die RAF wolle die Amerikaner „für die Folgen dieser schrecklichen Bombardierung mitverantwortlich machen“.

Manche US-„Präzisionsangriffe“ unterschieden sich freilich kaum von den englischen Flächenbombardements. Im Februar 1945 etwa rissen 1000 B-17-Maschinen der 8. Flotte, die nach offizieller Lesart in Berlin „Verwaltungszentren und Bahnhöfe“ treffen sollten, rund 3000 Stadtbewohner in den Tod. Beim Angriff auf Eisenbahnanlagen in Münster hatte die 8. US-Luftflotte auch auf ein Wohngebiet von Reichsbahnarbeitern gezielt. „Gedanken über die Moralität“ solcher Aktionen mache er sich nicht, äusserte der verantwortliche General Curtis LeMay – „da müsste ich verrückt sein“.

Englands nächtliche Attacken waren schrecklich genug, aber erst der Einstieg der 8. US-Luftflotte, „Mighty Eighth“ genannt, brachte 1943 den Luftkrieg auf den Höhepunkt.

Zu den Befehlshabern der „Mighty Eighth“ zählten knorrige Haudegen von Hollywood-Format – wie Flottenkommandeur Carl „Tooey“ Spaatz, Flieger-Ass aus dem Ersten Weltkrieg und einer von der ganz alten Schule wie auch sein Vorgesetzter, Air-Force-Chef Henry „Hap“ Arnold. Dieser noch vom Flugpionier Orville Wright ausgebildete Veteran war ein gefürchteter Mann der Tat – auf seinem Schreibtisch war einmal ein lautstark gerügter Major buchstäblich zu Tode erschrocken niedergesunken.

Auch General Curtis LeMay war aus ziemlich hartem Holz. Als Air-Force-Stabschef zu Beginn des Vietnamkriegs prägte er den Krieg geradezu sprichwörtlich mit – durch seinen zum geflügelten Unwort gewordenen Spruch, das asiatische Land „in die Steinzeit zurückzubomben“.

Die Oberen der „Mighty Eighth“ bombten grossflächig. Bei der „Big Week“ im Februar 1944 blieb kaum einer der wichtigsten deutschen Standorte der Flugzeugindustrie von vernichtenden Schlägen verschont. Ende des Jahres schalteten amerikanische Grosseinsätze auch die „Ölziele“ aus, Hitlers Treibstofffabriken, die bis dahin besonders hartnäckig verteidigt und nach Treffern stets wieder schnell in Stand gesetzt worden waren.

Es brauchte laut US-Bilanz allerdings insgesamt 22 Luftangriffe, um die Hydrieranlage Leuna dauerhaft zu zerstören. Insgesamt 6’552 Flugzeuge warfen dabei bis zum Kriegsende 18’328 Tonnen Bomben.

Die US-Strategie hatte einen hohen Preis, oft genug endeten grosskalibrige Unternehmen in grossen Desastern. „Tidal Wave“ (Flutwelle), ein Angriff auf Rumäniens Ölproduktion, kostete 57 Maschinen, ein Drittel der Angriffsformation. Bei „Frantic II“ praktizierten Pulks der 15. US-Flotte eine neue Angriffstechnik namens „Shuttle Bombing“ – aus England kommend bombardierten sie Ziele in Deutschland und flogen weiter, um in der Sowjetunion für neue Angriffe aufzutanken. Unbemerkt waren ihnen jedoch Luftwaffeneinheiten gefolgt und zerstörten auf dem Landeplatz im ukrainischen Poltawa 47 geparkte US-Bomber.

Blutiger Tiefpunkt der amerikanischen Luftoffensive: Der Angriff auf Kugellagerfabriken in Schweinfurt im Oktober 1943, der als „Black Thursday“ in die Annalen der U. S. Air Force einging.

Die Luftwaffe hatte ein Rekordaufgebot von 400 Jägern eingesetzt und wütete nahezu drei Stunden lang unter den Fliegenden Festungen. 60 schwere B-17-Bomber wurden abgeschossen, ein Dutzend kehrte schrottreif zurück, einige stürzten noch bei der Landung ab, und jene 121 Boeings, die stark reparaturbedürftig die Heimkehr schafften, hatten eine Vielzahl Tote und Verletzte an Bord.

Die amerikanische Schlagkraft konnten solche Verluste jedoch nicht mindern, Air-Force-Chef „Hap“ Arnold kommandierte schliesslich weltweit 60 000 Maschinen.

Eine wahre Vorstellung von den riesigen Verbänden hatten – beim eingeschränkten Sichtfeld ihrer Cockpitfenster – nicht einmal die Piloten. Während der Weihnachtsangriffe 1944 bat ein MG-Schütze den Kapitän seiner „Liberator“ in die oberste Schiesskanzel. So etwas hatte Pilot Robert W. Vincent noch nie gesehen – „überall am Himmel, soweit das Auge reichte, US-Bomber, die alle in Richtung Deutschland flogen“. An diesem Tag hatten die Amerikaner 2’900 Flugzeuge über Deutschland aufgeboten.

Neben der Menge des eingesetzten Materials bestimmte der technologische Fortschritt den Luftkrieg, vor allem in der Funkmesstechnik. Zu Beginn verwendeten Deutsche und Engländer ähnliche Peilsysteme, um ihre Kampfflugzeuge erst annähernd, dann immer genauer ins Ziel zu bringen. Später setzten beide Seiten Radartechnik ein – die englischen Bomber wurden mit Elektronik gespickt, und die deutschen Jäger trugen Antennen-Gestänge, die aussahen wie Geweihe.

Beim Showdown der Flugelektroniker konnten die Deutschen allerdings nie völlig Schritt halten. Mit Verzögerung zogen sie zwar fast immer nach; am Ende konnten Nachtjäger sogar die englischen Bomber auf einem bordeigenen Radarschirm sehen. Aber die anderen hatte die besseren Ideen immer etwas eher – auch die ganz einfachen – wie das Abwerfen von Stanniolstreifen, um auf deutschen Radarschirmen statt einzelner Maschinen diffuse Metallwolken erscheinen zu lassen.

Es war, konstatierte der Fachautor Georg Hentschel, ein „Verfolgungsrennen mit überlegenem Sieg der Engländer“. In seinem Buch über die deutsche Luftrüstung liefert der ehemalige Luftwaffeningenieur viele Belege und vor allem einen womöglich entscheidenden Grund: Durch Gleichschaltung hatte Hitlers Zwangsstaat auch die Kreativität seiner technischen Intelligenz blockiert – und wurde somit ein Opfer des eigenen Systems.

Im NS-Reich führten oft Hofschranzen das Wort wie der für Luftkriegstechnik verantwortliche „Generalluftzeugmeister“ Erhard Milch, ein gernegrosser „Führer“-Satrap, den seine Mitarbeiter in der dritten Person Plural („Herr Feldmarschall haben entschieden“) anzureden hatten.

Milch hatte keinen Sinn für die Pionierrolle, die eine kreative Tüftlerszene bei der Entwicklung der Funktechnik zu spielen vermochte. Im Gegenteil: Freie Amateurfunker standen im NS-Land unter Generalverdacht, „zu 99 Prozent Moskau-Jünger“ zu sein (Erhard Milch). Ein schwerer Denkfehler, den am Ende auch Hermann Göring, einer der Hauptverantwortlichen, bereute: „Wir haben diese Bastlergemeinschaften zerstört und zerschmettert“, lamentierte Hitlers Vize.

Die wichtigsten Fehlentscheidungen fällte Hitler persönlich. Er stoppte die effizienten Nachtjägerangriffe auf englische Bomberbasen, zog Techniker von einem serienreifen Boden-Luft-Raketenprojekt ab, um den Bau der „Vergeltungswaffe“ V2 zu forcieren. Auch die Weiterentwicklung des ersten Strahljägers Me 262 stellte der „Führer“ zurück, Vorrang bekam ein Düsenbomberprojekt für Racheflüge gegen England.

Als das Kriegsende näher rückte und die Nazi-Oberen die letzte Rettung doch wieder in der Abwehr der alliierten Bombenmaschinerie suchten, lahmte die Jägerproduktion bereits – auch wenn Milch seinen Planern neues Effizienzdenken abforderte: „Die Russen haben in Spanien ihr Fahrgestell mit Bindfaden hochgeholt. Das ist nicht schön, aber es geht auch“.

1944 kam der Düsenjäger Me 262 doch noch und schreckte alliierte Bombercrews – „ein Klecks, der eine Dampfspur hinterliess“ und schneller als alles war, was er je gesehen hatte, beschrieb ein Bordschütze beeindruckt seinen ersten Sichtkontakt mit dem Phantom.

Doch das Gros der insgesamt noch 1’500 ausgelieferten Exemplare musste am Boden bleiben. Geeignete Piloten dafür gab es nach den Verlusten der vergangenen Monate kaum noch, und vor allem fehlte es an Sprit. Dabei wurde der Hightech-Jet, um Treibstoff zu sparen, oft schon von Hand zum Start geschoben; Adolf Galland, lange Zeit Hitlers Lieblingsflieger, dessen Me-262-Einheit am Schluss noch über 50 US-Bomber zerschoss, liess am Boden sogar Kühe vorspannen – groteskes Symbol für das Endstadium eines Luftkriegs, in dem die Nazis sich technologisch unbesiegbar wähnten.

Am 16. März 1945 bekam das Finale dann ein Datum, Rüstungsminister Albert Speer erklärte Hitler: „In vier bis acht Wochen bricht unsere Produktion unausweichbar zusammen“. Den Himmel über Deutschland beherrschten nun die Alliierten. Einen grausigen Höhepunkt kurz vor Schluss sollte noch einmal die 5. Bomber-Group setzen. Mit 244 Lancasters brachte sie am 13. Februar ihren seit der Nacht von Braunschweig gefürchteten Bombenfächer von neuem aus, es war die erste Welle des Angriffs auf Dresden.

Wie diese Stadt sahen nun auch viele andere aus. Dem amerikanischen Bomberpiloten Lewis Lyle kam es beim Blick aus dem Cockpitfenster auf Berlin so vor, „als hätte man einen Rechen hindurchgezogen“.

Zweifel am Sinn der monströsen Bomberschlacht kamen jedoch weder Lyle noch den meisten seiner Mitstreiter aus Royal Air Force und US-Luftflotte – nicht einmal Lyles Landsmann Melvin Larsen, obwohl der Geistlicher war. Larsen schwankte zwar öfter, ob er dem Gebot „Du sollst nicht töten“ gehorchen solle oder eher der Psalterstelle: „Herr, wie lange sollen die Gottlosen prahlen?“ Doch immer, wenn er es als Flieger betrachtete, war er ganz sicher, dass jeder Bombentag „uns dem Ende des Krieges näher brachte“.

Unternehmen Armbrust

1943 prophezeite die Meteorologische Abteilung des Britischen Bomberkommandos: Der Mond werde in der kommenden Nacht voll über der deutschen Ostsee-Insel Usedom stehen, die Wolkendecke werde nirgends tiefer als 500 Meter liegen. Um 9.40 Uhr erging der Befehl für die Unternehmen „Hydra“ und „Whitebait“ – für die Angriffe auf Peenemünde und Berlin. Peenemünde – Ort der unheimlichen Versuchsanstalt auf Usedom, wo die Engländer den Sitz einer deutschen Raketen-Entwicklung vermuteten – sollte kurz nach Mitternacht angegriffen werden. Bereits um 23 Uhr sollten acht „Mosquito“-Maschinen einen kleinen, aber höchst wichtigen Ablenkungsangriff auf Berlin fliegen – auf einem Anflugkurs über Peenemünde.

Eine Serie kleinerer Störangriffe auf die Reichshauptstadt während der vergangenen Nächte hatte lediglich der Vorbereitung des Grossangriffs auf Peenemünde gedient. Jede Nacht waren sieben oder acht „Mosquito“-Maschinen zu einem Angriff nach Berlin geflogen. Jede Nacht hatten die britischen Flugzeuge den gleichen nördlichen Einflugkurs nach Berlin benutzt. Jede Nacht hatten in Peenemünde die Sirenen geheult, und jede Nacht waren die deutschen Raketen-Forscher wütend in ihre Schutzräume gestiegen. Genau das hatte das Britische Bomberkommando beabsichtigt.

Um 10 Uhr erhielt Oberst John Searby die Nachricht, dass der Angriff auf Peenemünde für diese Nacht angesetzt sei. Searby war als „Masterbomber“, als der „Zeremonienmeister“, für den Angriff vorgesehen.

Der Angriff sollte in drei Wellen erfolgen und insgesamt 45 Minuten dauern. Jede Welle sollte eine andere Gebäudegruppe bombardieren. Da der Hauptstoss des Angriffs gegen die deutschen Wissenschaftler gerichtet werden sollte, war die Reihenfolge der Gebäudekomplexe für die Bombardierung:

- – Wohnsiedlung der Wissenschaftler,

- – Fabrikationshallen,

- – Entwicklungswerk.

Leuchtkugeln an Fallschirmen sollten das Zielgebiet beleuchten. Radargeleitete Blindmarkierer- und Sichtmarkierer-Maschinen sollten farbige Leuchtbomben als „Zielanzeiger“ abwerfen – nacheinander auf jedes der drei vorgesehenen Ziele.

Um 14.50 Uhr erging der endgültige Befehl für das Unternehmen – an die Besatzungen von mehr als 500 viermotorigen „Stirling“-, „Halifax“- und „Lancaster“-Bombern und 65 Pfadfinderflugzeugen. Acht „Mosquito“-Maschinen sollten den Scheinangriff auf Berlin fliegen und eine falsche Fährte durch Nord- und Mitteldeutschland legen.

Um 16 Uhr hörten 4000 britische Flieger in ihren Horsten, dass sie, falls ihr Angriff auf eine geheimnisvolle „Forschungsanstalt“ in dieser Nacht nicht gelänge, Nacht für Nacht dorthin fliegen müssten, bis der Auftrag durchgeführt sei. Es sei „notwendig, sowohl die Versuchsanstalt als auch die grossen Fabrikationshallen zu zerstören und die wissenschaftlichen und technischen Fachleute, die dort tätig sind, zu töten oder arbeitsunfähig zu machen“.

Der Anflug über die Nordsee musste in sehr geringer Höhe erfolgen, damit die Bomber unter dem Horizont der „Freya“-Geräte des deutschen Frühwarnsystems bleiben konnten. Über Dänemark sollte die ganze Armada auf 2000 Meter steigen.

Um 22 Uhr rollten die ersten Maschinen über die Pisten ihrer Horste. Leuchtend stieg der Mond herauf.

Der 17. August 1943 hatte bereits eine der grössten Luftschlachten des Krieges gebracht: Die 8. amerikanische Luftflotte hatte in einem Angriff auf die Kugellagerstadt Schweinfurt den Versuch unternommen, tief nach Deutschland einzufliegen, und dabei schwere Verluste erlitten. Die deutsche Luftwaffe hatte Blut geleckt und war auf mehr aus.

Am Nachmittag meldete die Pariser Station der deutschen Funkaufklärung, dass die Luft von britischen Funksprüchen schwirre. Bereits um 17 Uhr konnte die Abhörstelle „Seeräuber“ angeben, dass das vermutete Ziel eher in Nord als in Süddeutschland liegen werde. Die Abhörstelle – die ein britisches Schlüsselsystem entziffert hatte – konnte eine Nachricht entschlüsseln, nach der britische Bomber bei Cromer England verlassen und wieder anfliegen würden.

Am frühen Abend waren alle deutschen Jagdstaffeln alarmiert. Zum ersten Mal sollte in dieser Nacht neben den zweimotorigen Nachtjägern auch eine grosse Anzahl einsitziger Tagjäger kämpfen; zum ersten Mal sollte Major Hajo Herrmanns „Wilde Sau“ auch nachts zum Einsatz kommen.

Herrmanns Jagdverband „Wilde Sau“ bestand aus Freiwilligen, die unmittelbar über dem hellerleuchteten Zielgebiet auf die angreifenden Bomber niederstossen sollten. Das Geschwader war auf Görings Anregung aufgestellt worden, nachdem die Verwendung der Metallfolien durch die Briten Ende Juli Generalleutnant Josef Kammhubers straffes Verteidigungssystem in grosse Verwirrung gestürzt hatte.

Sobald die ersten Meldungen von anfliegenden Bombern Major Herrmann in Bonn-Hangelar erreichten, rief er Generaloberst Hubert Weise, den Luftwaffen-Befehlshaber Mitte, in Berlin an. Sie sprachen über das Ziel, das das englische Bomberkommando haben könnte, und kamen zu dem Ergebnis, dass es Berlin sein werde. Auf diese Vermutung hin befahl Weise, Herrmann solle seine Staffeln in Bonn, Jüterbog und Rheine starten lassen.

Kurz nach 23 Uhr rasten die acht „Mosquitos“ über Dänemark und warfen gewaltige Mengen Metallfolien ab, überquerten die deutsche Ostseeküste westlich von Peenemünde und brausten südwärts nach Berlin.

Die Musik in den Bereitschaftsbaracken der schleswig-holsteinischen Jägerhorste brach ab, und über Lautsprecher wurde der ersten Einsatzwelle der Nachtjäger der Angriff befohlen. Um 23.07 Uhr flitzten In Jagel bei Schleswig die ersten Messerschmitt-Maschinen die Rollbahnen hinunter.

Um 23.25 Uhr heulte über Peenemünde Vollalarm.

Als die Nachtjäger die angegebene Höhe der feindlichen Flugzeuge erreicht hatten, waren die „Mosquitos“ längst vorbei. Alles, was die enttäuschten Deutschen dort oben fanden, waren niedersinkende Schwaden von Metallfolien.

Mittlerweile waren die Jägerstaffeln im ganzen Reich zum Angriff befohlen worden. Der grösste Nachtjägereinsatz der deutschen Luftwaffe fand statt: Mehr als 200 Flugzeuge waren in der Luft. Auch die Männer der „Wilden Sau“ kurvten an Deutschlands Himmel.

Nur einer von Herrmanns Piloten, Friedrich-Karl Müller, befand sich noch auf einer anderen Jagd: Er war ausgeschickt worden, als Maskottchen für den neuen Verband eine Wildsau zu fangen. Als Müller die Bonner Sirenen hörte, flog er in einem „Storch“ zu seinem Flugplatz und startete seine „Me 109“ eine Stunde nach seiner Einheit. Während der britische Hauptangriff auf Peenemünde begann, war Müller der einzige seines Geschwaders, der noch genügend Brennstoff im Tank hatte.

Als sich die ersten „Mosquito“-Maschinen den Aussenbezirken von Berlin näherten, heulten In der Reichshauptstadt die Sirenen – um 23.42 Uhr. Die Jägerleitoffiziere befürchteten für Berlin eine Katastrophe, wie sie unlängst Hamburg traf. Sie wussten „Mosquitos“ im Anflug auf den Berliner Raum und Hunderte von Bombern über der Nordsee. In den Divisionsgefechtsbunkern richteten sich alle Augen auf die roten Punkte, die über die Europa-Karte ostwärts wanderten.

Eine Schwierigkeit machte allerdings allen Luftverteidigern zu schaffen: Im Divisionsgefechtsstand Arnheim, über den sämtliche Verbindungen zu Kammhubers Befehlsbunker liefen, waren die Fernverbindungen ausgefallen, und der General war von seinen Jägerverbänden und Beobachtungsposten abgeschnitten.

Um 23.56 Uhr befand sich die erste „Mosquito“ über Berlin. Hunderte von Scheinwerfern flammten auf. Die Flak eröffnete das Feuer. Weitere „Mosquitos“ trafen ein. Der Himmel war mit Leuchtzeichen übersät, und einige Wohnblockknacker explodierten in weit auseinander liegenden Teilen der Stadt. Die Staffeln von Herrmanns Geschwader „Wilde Sau“ wurden nach Berlin befohlen.

Elf Minuten nach Beginn des Angriffs erhielt die Berliner Flak den Befehl, ihr Feuer auf 7000 Meter zu begrenzen, da Jäger des Geschwaders Herrmann oberhalb des Flakfeuers kämpfen wollten.

General Kammhuber bemühte sich weiter, Verbindung mit seinen Jagdverbänden zu erhalten, doch die durch Arnheim führende Leitung war noch immer gestört.

Schliesslich war die von General Junck befehligte 4. Jagddivision so beunruhigt über das völlige Fehlen von Anweisungen, dass sie von ihrem Gefechtsstand in Metz aus den Befehl in einer Luftschlacht übernahm, die über Norddeutschland ausgefochten wurde.

Auf Anweisung von Göring befahl die 4. Jagddivision um 0.31 Uhr den Berliner Flak-Einheiten, ihr Feuer auf 5500 Meter herunterzunehmen.

Vier Minuten später wurde der Befehl – auf den alle britischen Funkhorchstellen besorgt warteten – an die Nachtjäger durchgegeben. Ein Jägerleitoffizier, tief in seinem Betonbunker in Metz, funkte an alle Nachtjäger des XII. Fliegerkorps: „Antreten auf Berlin“! Von ganz Deutschland stürmten die Jäger auf die Hauptstadt zu.

Die III. Gruppe des Nachtjagd-Geschwaders 3 in Kopenhagen wurde um 0.57 Uhr alarmiert und erhielt den Befehl, eine Stunde weit nach Süden zu fliegen, wo sie auf die von Berlin zurückkehrenden britischen Bomber eingewiesen würde.

Eine Armada von mehreren hundert schweren Bombern der britischen Luftwaffe zog über die Nordsee, um Peenemünde zu zerstören.

Zur gleichen Zeit waren im Kaminzimmer des Peenemünder Offizierskasinos Professor Wernher von Braun und Generalmajor Dornberger in ein angeregtes Gespräch mit der berühmten Testfliegerin Hanna Reitsch verwickelt.

In Ostpreussen stakte Generaloberst Hans Jeschonnek, Chef des Luftwaffengeneralstabes, am Ufer des Goldap-Sees entlang und erzählte seinem Adjutanten von einer besonders unangenehmen Auseinandersetzung, die er beim Mittagessen mit dem „Führer“ gehabt hatte.

Im Führerhauptquartier hatte Adolf Hitler eine Lagebesprechung mit Keitel und Jodl beendet, er entspannte sich mit dem Prinzen von Hessen bei einer Teeunterhaltung.

In Zeist in Holland wusste Kammhuber noch immer nicht das geringste von dem Standort irgendwelcher Angreifer.

In Berlin sass Goebbels – der noch vor einer Stunde zu den Abteilungschefs des Reichspropagandaministeriums über Massnahmen zur Linderung der Notlage des Reiches infolge der britischen Terrorangriffe gesprochen hatte – in seinem Luftschutzbunker und wartete auf die Entwarnung …

Und die Privatsekretärin Wernher von Brauns schrieb später in ihr Tagebuch:

„Kurz vor Mitternacht packe ich sorgfältig ein, verschliesse den Panzerschrank und verlasse mit einem Gute-Nacht -Gruss zu den alten Wachmännern das Haus. Draussen eine milchigweisse Vollmondlandschaft. Mein Weg führt zwischen Kiefern und Büschen am Tennisplatz vorbei. In diesem Moment geht die Fliegersirene … Meine Zimmerkollegin ist noch auf, sie packt den Koffer wie wild. Ich lache sie aus, klemme mir nur ein Buch unter den Arm und hänge mir den Bademantel um. Sie beschwört mich, doch ein kleines Köfferchen zu packen. Na ja, zum Spass. Wir ziehen los … Der Bunker ist fast leer, wenige stehen draussen, die meisten sind wieder ins Bett gegangen. Ich setze mich auf die Bank und lese ‚Das einfache Leben‘ (von Ernst Wiechert) .“..

Als Oberst John Searbys „Lancaster“ -Bomber über den Peenemünder Haken fegte, feuerte kein Geschütz. Doch an der ganzen Küste entlang stiessen Nebelgeneratoren Wolken aus. Mit einiger Sorge bemerkte Searby, dass sich die Nebelwolken über das Zielgebiet zogen, die klaren Umrisse der riesigen Fabrikgebäude verwischten und die Ufer der Seen unkenntlich machten.

Die Wetterverhältnisse im Peenemünder Gebiet waren nicht so günstig, wie man sie vorhergesagt hatte. Und die ungewisse Sicht verführte auch einige Pfadfinderbesatzungen dazu, einen ersten Fehler zu begehen: Einigen gelang es zwar, ihre roten Punktlichter richtig zu setzen, andere jedoch warfen ihre Markierer in die See, und viele legten sie drei Kilometer zu weit südlich.

Dieser Drei-Kilometer-Fehler sollte vor allem mehreren hundert ausländischen Arbeitern im Lager Trassenheide das Leben kosten – denn dieses Lager befand sich genau drei Kilometer südlich des südlichsten Zielpunktes.

Searby sah, was geschehen war, liess Gelblichtbomben werfen, die Ziellichtkonzentration verstärken und den Fehler über Funksprechverkehr mit den Bombenschützen ausbügeln.

1.15 Uhr – die Stunde null für den Angriff. Trotz der anfänglichen Panne schien alles glatt zu gehen. Searby befahl das erste Bombardement.

Als zwölf Minuten später die letzte Maschine der ersten Welle abdrehte, war die deutsche Luftwaffe noch immer nicht in Erscheinung getreten. Die Verteidigung war kümmerlich. Nur wenige Scheinwerfer suchten den Himmel ab. Die leichte Flak störte die Bomber und die Pfadfinder kaum.

So konnte auch die zweite Welle – 113 „Lancaster“-Maschinen – ihren Angriff von acht Minuten Dauer nahezu ungestört fliegen …

Um diese Zeit waren nicht weniger als 158 deutsche Nachtjäger in der Luft, und alle warteten über Berlin oder flogen die Hauptstadt an – fast 200 Kilometer von Peenemünde entfernt. Kurz darauf liess Major Herrmann weitere 55 Tagjäger seines Verbandes „Wilde Sau“ starten, und auch sie flogen zur Reichshauptstadt.

Über Berlin herrschte entsetzliches Chaos: Die schlecht ausgebildeten Tagjäger flogen kühne Angriffe auf alles, was doppeltes Seitenleitwerk besass.

Die Flakmannschaften, die merkten, dass sich Hunderte von Flugzeugen über Berlin aufhielten, eröffneten das Feuer auf alles, was sie erreichen konnten. Die Jäger wiederum nahmen an, dass die Flak kaum schiessen würde, wenn nicht starke Feindverbände da wären.

Der Himmel über der Reichshauptstadt war ein wildes Durcheinander von Luftkämpfen, Scheinwerferstrahlen, Signalkugeln und Explosionen.

Generalfeldmarschall Milch ging ins Freie, um den Fortgang der Luftschlacht zu beobachten; er war erschüttert, als er sah, dass die Flak die unaufhörlich blinkenden Erkennungssignale seiner Jäger einfach unbeachtet liess.

Oberst von Lossberg, der Nachtjagd -Spezialist, drängte Milch, er möge etwas unternehmen, ehe sämtliche deutschen Nachtjäger über Berlin von der eigenen Flak aus der Luft geholt würden. Milch rief nacheinander Göring und das Führerhauptquartier an, um die notwendige Vollmacht zu erhalten, der Flak Feuereinstellung zu befehlen.

Göring war einverstanden. Doch das Führerhauptquartier und auch Jeschonneks Dienststelle schlugen ihm die Bitte ab. Die Berliner Batteriechefs liessen weiterfeuern.

Als Major Herrmann – hoch über Berlin – nun sah, dass feindliche Markierer über Peenemünde niederstiessen, wusste er plötzlich, dass er in die Falle gegangen war.

Die meisten der erfahrenen Nachtjäger, die über der Reichshauptstadt kurvten, hatten ohnehin schon geargwöhnt, dass die ganze Berlin-Geschichte ein einziger grosser Schwindel gewesen sei: Das Britische Bomberkommando hätte die am stärksten verteidigte Stadt der Welt nie bei hellem Mondschein angegriffen. Nun sahen sie hoch im Norden die Zielmarkierungsbomben niedergehen. Doch sie durften sie nicht anfliegen: Der Berliner Bodenleitoffizier befahl ihnen, über der Reichshauptstadt zu bleiben – er hätte noch immer keine Verbindung zu General Kammhuber in Holland.

Friedrich-Karl Müller – der seine Saujagd so schnell abgebrochen hatte als er in Bonn die Sirenen gehört hatte – war 55 Minuten nachdem er Bonn -Hangelar verlassen hatte über Berlin. Ihm wurde befohlen, auf weitere Anweisungen zu warten. Doch Müller flog nach Norden.

Zugleich mit Müller flogen auch andere Nachtjäger in Richtung Peenemünde, und die kampferprobten Besatzungen erkannten schnell, dass der feindliche Angriff in sehr geringer Höhe geflogen wurde. Sie erzielten grosse Erfolge.

Fünf Nachtjäger – die um 1.35 Uhr über Peenemünde eingetroffen waren richteten entsetzliche Verheerungen unter den britischen Bombern an. Allein Leutnant Musset schoss in einer Viertelstunde fünf Bomber ab, ehe er selbst ausfiel. Als er und sein Bordfunker über Güstrow aussteigen mussten, zerschmetterte er sich beide Beine am Leitwerk seiner Messerschmitt.

Mittlerweile merkten die in Kopenhagen gestarteten deutschen Jäger, dass die heimfliegenden britischen Bomber ihren Kurs kreuzten. Sie flogen zwei Formationsangriffe und schossen – in den zehn Minuten von 1.57 bis 2.07 Uhr

– eine Reihe britischer Bomber ab.

Masterbomber Searby bereitete sich auf die dritte Angriffswelle vor. Jedesmal, wenn er über Peenemünde hinwegraste, sah er neue Brände auflodern. Das-ganze Zielgebiet war von Rauch und Feuer bedeckt, und der dritte und letzte Zielpunkt, das Entwicklungswerk, lag zu seinem Ärger völlig verdunkelt.

Als nun die „Lancaster“- und „Halifax“-Maschinen der letzten Welle eintrafen, brausten viele von ihnen 20 oder sogar 30 Sekunden zu weit, ehe sie ihre Last abwarfen: Ihre Bomben detonierten zwei bis drei Kilometer vom Entwicklungswerk entfernt.

Doch um 1.48 Uhr setzte ein Pfadfinder sein grünes Licht korrekt in das Entwicklungswerk, und so warfen die letzten Maschinen ihre Bomben tatsächlich in diesen einsamen Zielanzeiger (und auch diese wenigen Lasten verursachten noch ernste Beschädigungen in den wichtigen Laboratorien und Verwaltungsbüros).

Als Searbys „Lancaster“ zum siebtenmal an der Küste von Peenemünde entlangfegte, bemerkte der Oberst die Luftkämpfe rings um sich her. Er selbst flog erheblich niedriger als die Hauptbomberflotte. Zu seinem Schrecken sah er im hellen Mondschein und im grellen Licht der Brände, dass Teile explodierter Flugzeuge vom Himmel regneten.

Als die ausfliegenden feindlichen Maschinen dem Flugplatz Jagel gemeldet wurden, war dort lediglich Leutnant Hans Meissners „Me 110“ startklar. Meissner hob ab und schoss in einer Viertelstunde drei „Lancaster“-Bomber ab. Dabei hatte er nur 300 der insgesamt 1100 Schuss aus seiner Zwei-Zentimeter -Kanone verfeuert. Doch die letzte explodierende „Lancaster“ beschmierte ihm die Kanzelfenster so sehr mit schwarzem Öl, dass er aufgeben musste und seine Maschine nur unter grossen Schwierigkeiten auf den Boden bringen konnte.

Eine Stunde lang war Friedrich-Karl Müller über Peenemünde gekreist und hatte vergebens nach Verstärkungen gerufen. Er selbst hatte inzwischen drei Flugzeuge abgeschossen. Nachdem er drei Stunden und 40 Minuten in der Luft gewesen war, schwenkte er ab und flog zum Flugplatz Brandenburg-Briest. Hier erwartete ihn ein aussergewöhnlicher Anblick.

Von der Rollbahn stieg eine Rauchsäule auf: Mehr als hundert Jäger – alle ohne Befehle von Kammhuber – hatten sich unabhängig voneinander entschlossen, in Brandenburg zu landen. So rasten sie, einer nach dem andern, in einen Haufen aufeinander gefahrener Maschinen.

Unentwegt wurden rote Signalkugeln abgeschossen, um die anderen, noch kreisenden und anfliegenden Jäger zu warnen.

Müller landete trotzdem. Sein Flugzeug rollte wie verrückt um den Haufen brennender Maschinen.

Mehr als 30 deutsche Jagdflugzeuge mussten auf dieser Betonpiste abgeschrieben werden – die letzte Schmach in einer unrühmlichen Nacht für die deutsche Luftwaffe.

In Brandenburg traf Müller auch seinen Kommandeur, Major Herrmann. Der Major fluchte über den Streich, den die Briten ihm über Berlin gespielt hatten. Herrmann und Müller waren sich einig in der Annahme, dass das Bomberkommando mehr als 200 Maschinen verloren hätte, wenn die deutschen Jäger erst eine Stunde später aufgestiegen wären.

In Holland bemühte sich General Kammhuber immer noch, Verbindung mit Deutschland zu bekommen. Dass die Fernsprechverbindung in Arnheim ausgerechnet in jener Nacht ausgefallen war, in der das Britische Bomberkommando so viel hätte verlieren können, hatte möglicherweise eine bemerkenswerte Ursache:

Erst nach dem Kriege erfuhr Kammhuber von britischen Offizieren, dass sich zwei Deutsche, die im Befehlsbunker von Arnheim beschäftigt waren, als britische Agenten betätigten; vielleicht waren sie angewiesen worden, die Verteidigungsmassnahmen in dieser Nacht zu stören – doch das wird reine Spekulation bleiben müssen.

Zweifellos war das Britische Bomberkommando der schwersten Katastrophe in seiner ganzen Geschichte nur um Haaresbreite entgangen. Der Trick mit Berlin war der Sieg dieser Nacht: Die acht „Mosquito“-Maschinen hatten 203 deutsche Jäger über die Reichshauptstadt gelockt.

Die 30 deutschen Jäger, die auf eigene Faust und gegen ausdrückliche Befehle Peenemünde erreicht hatten, erzielten 42 Abschüsse – zwei mehr, als das britische Bomberkommando eingestand.

Generalmajor Dornberger hatte die Zeit des Luftangriffs im Bunker verbracht. Als der Lärm des Angriffs verebbte, wandte er sich zu seinem Adjutanten Dr. Werner Magirins und stöhnte: „Mein armes, armes Peenemünde .“..

Professor Wernher von Brauns Sekretärin schrieb über die Ereignisse dieser Nacht in ihr Tagebuch:

„Feuer, überall Feuer! Wo ist mein Haus? Ich sehe nichts als Flammen, die Sträucher brennen, wir stehen mitten drin, meine Haare sengen … Ich schrecke zurück, um nicht reinzulaufen in die grosse Blutlache vor mir. Darin liegt ein Bein, abgerissen, mit einer Militärhose und einem Schuh bekleidet … Wir müssen die Geheimsachen retten! Aber das Haus brennt, der zweite Stock ist weg. Der Professor nimmt mich an die Hand, es dröhnt und kracht und prasselt. Tastend an der Wand entlang gelangen wir in den Flur. Türen sind nicht mehr da, Feuer … Wir sind im Zimmer. Auf den Panzerschrank und raus die Sachen! Bis es nicht mehr geht … Ein Wachmann muss her – die Geheimsachen im offenen Panzerschrank! Er steht treu mit aufgepflanztem Gewehr daneben .“..

Als die letzten Maschinen in ihre Horste in England zurückkehrten, machte das Bomberkommando Bilanz: Die letzte Angriffswelle war schwer zusammengeschlagen, sie hatte nahezu 20 Prozent ihrer Maschinen und mehrere höhere Offiziere verloren. Andererseits waren insgesamt 1593 Tonnen Sprengstoff und 281 Tonnen Brandbomben auf das deutsche Ziel abgeladen worden.

Duncan Sandys, der die Nacht über auf die Rückkehr der Flugzeuge gewartet hatte, freute sich, als er inoffiziell erfuhr, dass der Angriff erfolgreich gewesen sei. Noch in der Nacht rief er Churchill in Quebec an und übermittelte ihm die gute Nachricht.

Am nächsten Morgen flog eine „Mosquito“ einen Aufklärungsflug über Peenemünde. Die Photos zeigten das gesamte Versuchsgelände.

Eine eingehende Analyse der Bilder ergab, dass im Entwicklungswerk 50 der insgesamt 80 Gebäude zerstört oder schwer beschädigt worden waren. Die beiden grossen Fabrikationshallen waren erheblichen Beschädigungen leider entgangen; eine war völlig unbeschädigt. Die Wohnsiedlung der Wissenschaftler hatte am schwersten gelitten. Von den 30 Baracken, die das Zwangsarbeiterlager Trassenheide bildeten, waren 18 vom Feuer zerstört.

In Goldap, dem Gefechtsstand der deutscher Luftwaffe, traf die Nachricht, dass Peenemünde von einem Ende zum anderen brenne, kurz nach 7 Uhr ein. Um 8 Uhr wurde der Chef des Luftwaffengeneralstabs, Generaloberst Hans Jeschonnek, unterrichtet.

Als seine Sekretärin, Frau Kersten, ihn am nächsten Morgen anrief, erklärte er, er werde gleich zur Lagebesprechung kommen. Doch um 10 Uhr war er immer noch nicht erschienen. Frau Kersten ging in sein Zimmer und sah den jungen Chef des Luftwaffengeneralstabs tot auf dem Boden liegen, die Pistole in der Hand.

Nach dem Angriff der Amerikaner auf Schweinfurt und der fast unglaublichen Nachricht, dass Berlin gar nicht das Hauptziel des britischen Nachtangriffs war, hatte Hans Jeschonnek auf das Leben in der Führung der deutschen Luftwaffe verzichtet.

Während des Vormittags traf Albert Speer in Peenemünde ein. Der Anflug über die rauchende Versuchsstation gab ihm einen anschaulichen ersten Bericht. Speer wurde von Dornberger empfangen, und der Generalmajor erläuterte dem Minister die schweren Schäden, die die Raketenstation erlitten hatte.

Dornberger und von Braun erfuhren, dass zwei ihrer wertvollsten Mitarbeiter, Dr. Thiel und Oberingenieur Walther, bei dem Angriff getötet worden waren.

Thiels Tod hatte womöglich schwerwiegende Folgen: Als Mitarbeiter des Raketenprogramms hatte er über die Anwendung von Atomkraft als Raketenantrieb nachgedacht. Er war zum Verbindungsmann zwischen Peenemünde -Ost und Professor Heisenberg, dem Atomphysiker, ernannt worden. Nach seinem Tod erlahmte das Interesse an dieser Frage.

Einige der Peenemünder Wissenschaftler waren dem Tod nur durch Zufall entgangen:

Dr. Ernst Steinhoff, Chef der Abteilung für Bord-, Steuer- und Funkmessgeräte, hatte Zuflucht in dem Schutzraum an einer Seite seines Doppelhauses im Entwicklungswerk gesucht; die andere Haushälfte erhielt einen Volltreffer.

Oberingenieur Walter Riedel und seine Familie waren inmitten des Angriffs in den Garten hinausgegangen, um sich die Brände anzusehen. Kurz darauf traf eine Bombe ihr Haus und zerstörte es völlig.

Zur Zeit des britischen Bombenangriffs arbeiteten schätzungsweise 12 000 Menschen in Peenemünde. Davon waren 8000 unmittelbar mit Entwicklung, Fertigung und Montage des „A 4“ beschäftigt; mehr als 3000 davon lebten in der Wohnsiedlung, die das erste Angriffsziel des Bomberkommandos gewesen war.

Später erzählte Dornberger amerikanischen Vernehmungsoffizieren, dass der britische Angriff 735 Menschenleben gekostet habe, von denen lediglich 178 zum ständigen deutschen Mitarbeiterstab gehörten, während der Rest aus Russen, Polen und anderen Zwangsarbeitern bestanden habe.

Die schweren Ausfälle unter den Fremdarbeitern, die im Lager Trassenheide eingesperrt waren, brachten ein tragisches Element in den Angriff auf Peenemünde; denn hier waren auch zwei tapfere luxemburgische Arbeiter untergebracht, die der alliierten Abwehr weitgehend geholfen hatten. Mit dem Angriff auf Peenemünde brach der Nachrichtenstrom von diesen beiden Agenten abrupt ab.

Die deutsche Raketen-Entwicklung war durch den britischen Bombenangriff um mindestens zwei Monate zurückgeworfen. Raketenstarts, die während der ersten Monate des Jahres 1943 durchschnittlich alle zwölf Tage stattgefunden hatten, wurden vorerst völlig eingestellt und erst am 6. Oktober wiederaufgenommen.

Die Zerstörung nahezu sämtlicher Wohnhäuser auf dem Werksgelände machte es nötig, das Personal jeden Morgen von Hotels und aus Dörfern auf der ganzen Insel abzuholen.

Die Siedlung wurde überhaupt nicht wiederaufgebaut, da ein geschwätziger Kriegsgefangener die deutsche Abwehr davon unterrichtet hatte, dass den britischen Flugzeugbesatzungen erklärt worden sei, die Alliierten würden die Angriffe auf Peenemünde so lange wiederholen, bis es völlig zerstört sei.

Obwohl Peenemünde-West – die Erprobungsstelle der Luftwaffe für die Flugbombe „Fi 103“ – unmittelbaren Schäden beim Angriff entgangen wart erlitt die Entwicklung der Flugbombe einen Rückschlag durch den Verlust der ausländischen Arbeitskräfte, die nunmehr aus dem Gebiet evakuiert wurden.

Der Bau eines Katapult-Geländes in Zempin, 13 Kilometer südöstlich von Peenemünde, verzögerte sich, weil das Baumaterial, das für diesen Zweck herantransportiert worden war, bei dem Luftangriff verlorengegangen war.

„Durch den Angriff auf Peenemünde“, so rechnete der Flugbomben-Experte Direktor Heyne vom Industrierat aus, „haben wir drei Wochen verloren, obwohl wir keine Woche verlieren durften“.

Da die deutsche Luftwaffe weitere Angriffe auf Peenemünde befürchtete, bereitete sie eine Woche danach die Verlegung der Flugbomben-Erprobung in eine Marineversuchsstelle in Ostpreussen vor, wo schnell drei Startkatapults von Ingenieuren der Luftwaffe entworfen und von tausend russischen und polnischen Gefangenen erbaut wurden.

Der Luftangriff auf die Heeresversuchsanstalt gab Hitler und Himmler Gelegenheit, ihre Lieblingsprojekte zu forcieren: Hitler befahl, die Arbeit an der Grossbatterie „Hochdruckpumpe“ unverzüglich wiederaufzunehmen; Himmler begann, das Geheimwaffenprogramm unter die Kontrolle der SS zu bringen.

Die „Hochdruckpumpe“ war eine absonderliche Konstruktion: Eine Anzahl von Pulverladungen in Seitenkammern eines ungewöhnlich langen Geschützrohres sollte nacheinander elektrisch gezündet werden und einem pfeilförmigen Geschoss zunehmende Beschleunigung geben.

Falls die Batterie in 160 Kilometer Entfernung von der britischen Hauptstadt aufgebaut werden konnte, versprach das Geschütz tatsächlich einen ständigen Granatenhagel auf London. Das Geschütz sollte in einem Hügel bei Mimoyecques in der Nähe von Calais installiert werden.

Das sonderbare Gerät – das auch „Tausendfüssler“ und „Fleissiges Lieschen“ genannt wurde – beflügelte Hitlers Fantasie; es schwebte ihm als Vergeltungswaffe Nummer drei vor. Wie Winston Churchill später zugab, hätte das Gerät durchaus den verheerendsten Angriff auf London führen können.

Mit der Unterwanderung des Geheimwaffenprogramms durch die SS betraute Himmler einen Gaskammer-Experten, den Ingenieur und Brigadeführer Dr. Hans Kammler. Er hatte den Auftrag, sich zunächst zurückhaltend um kleinere Konstruktionsprobleme im Zusammenhang mit dem „A 4“-Programm zu kümmern – und endete als höchster Kommandeur aller deutschen Geheimwaffen, einschliesslich der mit dem Düsenjäger „Me 262“ ausgerüsteten Fliegerverbände.

Himmler handelte schnell und entschlossen:

Am 22. August – vier Tage nach dem Bombenangriff auf Peenemünde – war er in der „Wolfsschanze“, und über diese Konferenz mit Hitler schrieb Rüstungsminister Speer: „Der Führer ordnet auf Grund eines Vorschlages an, dass alle Massnahmen ergriffen werden, um gemeinsam mit dem Reichsführer SS unter starker Einschaltung seiner Kräfte aus den Konzentrationslagern den Bau der entsprechenden Fertigungsanlagen und die Fertigung von ‚A 4‘ erneut voranzutreiben … Das endgültige Entwicklungswerk soll gemäss dem Vorschlag des Reichsführers in Zusammenhang mit einem dem Reichsführer gehörenden Truppenübungsplatz im Generalgouvernement errichtet werden“.

Am 26. August – acht Tage nach dem Bombenangriff auf Peenemünde – nahm Kammler zum erstenmal an geheimen Verhandlungen zwischen Speer und den Raketen-Experten Gerhard Degenkolb und Generalmajor Dornberger teil. Auf dieser Konferenz schlug Kammler vor, die Funktionen Peenemündes in drei Teile zu gliedern und über das ganze Reich zu verteilen:

- Das Hauptwerk für die Montage sollte in eine unterirdische Fabrik in den Harz verlegt werden.

- Das Entwicklungswerk würde in einer Höhle arbeiten, die am Traunsee in den Fels gesprengt werden sollte.

- Eine Schussbahn für die „A 4“-Raketen sollte in Blizna in Polen als Teil des SS-Truppenübungsplatzes „Heidelager“ ausgebaut werden.

Am 1. September – vierzehn Tage nach dem Bombenangriff auf Peenemünde – erhielt Kammler von Himmler den Auftrag, das neue Konstruktionsprogramm für das „A 4“ zu übernehmen.

Kurz zuvor war das deutsche Raketenprogramm von einem weiteren Schlag getroffen worden: Als am 27. August die gesamte Verschalung für die Betonierung des gewaltigen Abschussbunkers Watten in Nordfrankreich aufgestellt war, flogen 185 „Fliegende Festungen“ der 8. US-Luftflotte in geringer Höhe einen Angriff gegen das „Sonderziel“ und warfen 370 Tonnen Bomben.

Die Zerstörungen waren so schwer, dass Speer sich entschliessen musste, einen neuen Abschussbunker an anderer Stelle errichten zu lassen.

Duncan Sandys hatte inzwischen zwei sensationelle Agentenberichte empfangen – darunter eine der entscheidendsten Informationen, die er je erhielt.

Mitte August 1943 war britischen Stellen von einem unzufriedenen Stabsoffizier im deutschen Heereswaffenamt eine Meldung zugegangen, der zufolge die Deutschen zwei verschiedene Geheimwaffen hatten: ein „unbemanntes Flugzeug, offiziell als ‚Phi 7‘ bezeichnet“ und ein „Raketengeschoss, offiziell als ‚A 4‘ bezeichnet“. Die Fertigung beider Waffen sei über ganz Deutschland verteilt, in Peenemünde würden sie lediglich montiert und erprobt. Abschussstellen befänden sich bei Le Havre und Cherbourg. Die Raketen könnten aber auch aus eigener Kraft von einfach zu errichtenden „Rutschen“ starten.

Der Informationsbericht der britischen Abwehr für Duncan Sandys fuhr fort: „Hitler und Mitglieder seines Kabinetts inspizierten kürzlich beide Waffen in Peenemünde. Um den 10. Juni hat Hitler vor einer Versammlung hoher Offiziere erklärt, Deutschland brauche nur auszuhalten, da London bis Ende 1943 dem Erdboden gleichgemacht sei und Britannien kapitulieren müsse. Der 20. Oktober ist im Augenblick als Tag Null für den Beginn des Raketenangriffs festgesetzt … Die Produktion beider Waffen hat höchste Dringlichkeitsstufe erhalten .“..

Ende August war die Meldung des anderen Agenten eingegangen: Ein französischer Offizier versicherte, von einem Peenemünder Offizier Informationen über gelenkte Bomben und Fernraketen erhalten zu haben.

Der Franzose berichtete: Die Rakete habe eine Reichweite von 500 Kilometer, werde nahezu senkrecht abgeschossen und erreiche eine Höhe von 80 Kilometer. Ein „Flakregiment 155 (W)“ unter einem Oberst Wachtel werde im Oktober oder November nach Frankreich gehen, um die 108 Katapulte für die Waffe zum Einsatz zu bringen.

Der Mann hatte die Rakete mit der Flugbombe verwechselt. Für die britischen Abwehroffiziere waren die Informationen dennoch sehr aufschlussreich. Denn während der letzten Augusttage trafen in London auch die ersten Agentenphotos von der fliegenden Bombe ein:

Am 22. August war eine Flugbombe zu weit gerast und auf Bornholm eingeschlagen. Ein dänischer Agent hatte eine Anzahl Aufnahmen und Skizzen von dem Geschoss angefertigt und die Abzüge auf verschiedenen Wegen nach London geschickt.

Die Stabschefs baten Duncan Sandys, die Möglichkeiten des Bornholmer Projektils analysieren zu lassen. Gleichzeitig entwarfen sie für London den „Schwarzen Plan“: Das Evakuierungsprogramm für Kabinett, Parlament und 16 000 Beamte sollte überprüft werden; das Produktionsministerium wurde angewiesen, sich um die Herstellung weiterer 100 000 Morrison-Unterstände zu kümmern; ausserdem sollte der Bau von zwei Schlachtschiffen gestrichen werden, um den für die Schutzmassnahmen notwendigen Stahl zu sichern.

Am 10. September schlug Sandys den Stabschefs vor, seine Verantwortung auf die Untersuchung der deutschen Fernraketen zu beschränken; unbemannte Flugzeuge sollten wie bemannte Flugzeuge von den normalen Dienststellen des Luftfahrtministeriums im Auge behalten werden. Die Stabschefs waren einverstanden.Ehe noch die ersten deutschen Geheimwaffen ihre Startrampen verlassen hatten, beeinflussten sie bereits die britische Kriegsführung.

Wenige Tage später sollten Differenzen zwischen Lord Cherwell und Innenminister Herbert Morrison einen der unangenehmsten Skandale des ganzen Krieges in London auslösen:

Morrison bestand auf seiner Befürchtung, dass die Deutschen ein wirtschaftliches und durchführbares Verfahren entwickelt hätten, monatlich 108 000 Londoner aus der Ferne zu töten.

Lord Cherwell bezweifelte die Zahlen und bezeichnete die gesamte Untersuchung als widersinnig. Er lehnte die Verlustschätzungen schon deshalb ab, weil sie auf einer sehr überhöhten Normquote von Toten je Tonne deutscher Bomben beruhten. Er bestritt die Grundlagen für die Annahme, dass deutsche Bomben – Tonne gegen Tonne – mehr Menschen töten sollten als englische Bomben.

Verärgert übergab Morrison seine Schätzungen der Forschungs- und Versuchsabteilung seines Ministeriums – und der Skandal brach los: Professor Thomas berichtete, dass „der Sprengstoff der Deutschen um 80 Prozent besser ist als der unsere“.

Lord Cherwell erkundigte sich sofort, was das Ministerium damit meine. Er erhielt zur Antwort, dass Sprengstoffe durch die Zufügung einer kleinen Menge von Aluminiumpulver um 80 Prozent in ihrer Wirksamkeit gesteigert würden. Das wisse man seit längerer Zeit.

Doch nicht nur Morrisons Innenministerium wusste von der Existenz des deutschen Supersprengstoffes; die britischen Verteidigungswissenschaftler wussten davon ebenfalls.

Anfang Oktober konferierte Lord Cherwell mit Sprengstoff-Experten und liess sich von der Waffenforschungsabteilung des Versorgungsministeriums unterrichten, dass die Abteilung „bereits im April 1940 den Vorschlag gemacht hat, die Auswirkungen von aluminiumversetzten Bomben zu testen; doch damals war die Aluminiumversorgung so schwierig, dass die Abteilung angewiesen wurde, die Entwicklung einzustellen“.

Lord Cherwell erfuhr auch, dass die britische Admiralität gleichfalls von der Überlegenheit aluminiumversetzter Sprengstoffe gewusst und sie sogar benutzt habe; verschiedene Typen wurden bereits für Torpedos und Wasserbomben verwendet.

Unverzüglich schrieb Lord Cherwell an den Premierminister: „Es herrscht jetzt allgemein Übereinstimmung darüber, dass wir vermutlich den Schadensradius mit unseren Sprengbomben erheblich erweitern – vielleicht sogar verdoppeln – können, wenn wir einen Explosivstoff wie das deutsche Trialen verwenden, das pulverisiertes Aluminium enthält .“..

Die Stabschefs und der Premierminister nahmen den Vorschlag an, und am 28. Oktober empfahl der Rat der wissenschaftlichen Berater die Einführung des neuen Sprengstoffes. Bereits am 4. Dezember wurden die ersten Bomben mit der neuen Füllung ausgeliefert.

Wieviel weniger wirksam der alte Sprengstoff war, wurde bald darauf von einer „Kommission für die Untersuchung aluminierter Explosivstoffe“ demonstriert: Statische Detonationsversuche zeigten, dass der „deutsche Typ“ des aluminiumversetzten Sprengstoffs 1,8mal so wirksam war wie der übliche britische Explosivstoff.

Der „Führer“ wurde ungeduldig. Er wollte endlich mit seinen Vergeltungsschlägen gegen England beginnen. Hitlers pathologische Gier nach Rache um jeden Preis beherrschte auch ein Gespräch im Führerhauptquartier, über das Goebbels Ende September 1943 notierte:

Hitler „steht nach wie vor auf dem unverrückbaren Standpunkt, England durch Vergeltungsangriffe das heimzuzahlen, was es uns angetan hat … Der Führer meint, dass unsere grosse Vergeltung durch die Raketenwaffe Ende Januar bis Anfang Februar des kommenden Jahres eingesetzt werden kann … Ich erfahre vom Führer zum erstenmal, dass die grosse Raketenbombe ein Gewicht von 14 Tonnen hat“.

Goebbels freute sich: „Das ist natürlich ein verheerendes Mordwerkzeug. Ich glaube, wenn die ersten Geschosse auf London herniedersausen, dann wird in der englischen Öffentlichkeit eine Art von Panik ausbrechen“.