Als die Geschütze noch leise waren

Datenherkunft: (Auf Wikipedia zusammengesucht)

aus-der-zeit.site > Geschichte(n) Teil 1

Vorgeschichte

Vor etwa drei bis viertausend Jahren wurden die Grundsteine für die serienmässigen Herstellung von Alltagsgegenständen und natürlich vor allem von Waffen gelegt. Mit der Erfindung des kohlenstoffhaltigen Stahls, welcher der üblichen Bronze wesentlich überlegenen war und der eine viel grössere Festigkeit und Härte aufwies als die bis anhin verwendeten Metallen, war nun auch die Produktion verbesserter Werkzeuge und Waffen möglich.

Wenn die Kunst der Stahlerzeugung am Anfang auch nur vereinzelt gelang, war damit der Nachfolgewerkstoff der Bronze nun vorhanden. Der Wechsel von der Bronze zu den Eisenwerkstoffen konnte nun rasch vor sich gehen. Die sonstigen Voraussetzungen wie die Verfügbarkeit der benötigten Rohstoffe (leicht abbaubares und gut verhüttbares Eisenerz sowie Holzkohle) und die Kenntnis geeigneter Ofenformen für die Erreichung hoher Temperaturen (auch solcher mit durch Gebläse erzeugten Windes) waren damals in vielen Gebieten gegeben.

Das härtere und in heissem Zustand gut verformbare Material eignete sich sehr gut für die Herstellung der ersten „Fernwaffen“ die in unserem heutigen Sprachgebrauch als „Artillerie“ (militärischer Sammelbegriff für großkalibrige Geschütze und Raketenwaffen) bezeichnet werden. Die Einsatzdistanz der damaligen Geräte war zu der Zeit äusserst eindrücklich, so konnten Ziele in etwa 300 Metern Distanz erreicht werden.

In unserer Darstellung der ersten „Geschütze“ setzten wir das Hauptaugenmerk auf die von den Römern gebauten und benutzten Geräte.

Während der Zeit der Herrschaft Roms oblag die bereits hochspezialisierte Herstellung von Geschützen der Armee. Sie stellte die Fachhandwerker sowie die Ingenieure und besass nicht nur in Rom, sondern auch in den Provinzen, Waffenfabriken. Ein Grabstein aus der Zeit um 100 n. Chr. Bezeugt einen Ingenieur, der im kaiserlichen Arsenal in Rom mit der Herstellung von Geschützen beauftragt war. Durch zwei Tagesberichte aus der Provinz Aegyptus, die sich auf einem Papyrus des zweiten oder dritten Jahrhunderts n. Chr. Erhalten haben, ist bekannt, dass an diesen beiden Tagen hundert Spezialisten (immunes) in den Legionswerkstätten der Legio II Traiana fortis in Alexandria damit beschäftigt waren, unter anderem Spannrahmen für Torsionsgeschütze (capitula ballistaria) herzustellen. Die Produktion in heereseigenen Werkstätten, die dem Lagerkommandanten unterstanden und von dem optio fabricae geleitet wurden, unterscheidet sich von der Praxis der Spätantike, als Aufträge an private Waffenfabriken vergeben wurden. Der Oberbefehl über die Legionsfabriken in den Provinzen lag nicht in den Händen des Oberkommandierenden der Legion, sondern stand unter der Kontrolle des jeweiligen Statthalters und seines Stabes. Dort wurde entschieden, wann die Produktion anzulaufen hatte. Der Archäologe Dietwulf Baatz nahm an, dass die Entscheidung für den Bau auf einer so hohen Befehlsebene erfolgte, da der Arbeits- und Materialaufwand sowie die damit zusammenhängenden Kosten für so ein Spezialprodukt erheblich waren.

Palintona (Griechisches Belagerungsgeschützt)

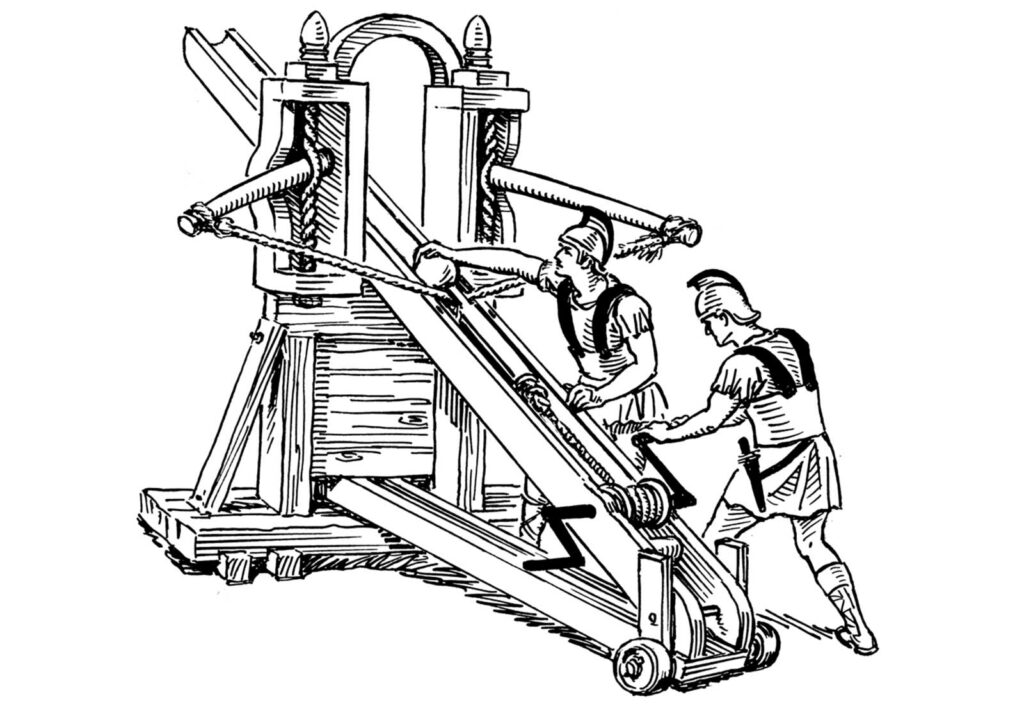

Die Palintona (von griechisch παλίντονος, zurückschnellend) war ein griechisches und später von den Römern genutztes zweiarmiges Torsionsgeschütz (durch Verdrehen von Faserbündel, Rosshaare und Tierdärme wurde eine starke Hebelkraft erzielt).

Die Funktionsweise war gleich wie die einer Balliste, doch schleuderte sie nicht Pfeile oder Bolzen, sondern Steine. Als Geschosse dienten meist etwa 27 Kilogramm schwere Felsbrocken, es sind aber auch heiße Kohlen oder im Feuer erhitzte Tonkugeln geschleudert worden. Die Palintona war mehrere hundert Kilogramm schwer und kompliziert zu manövrieren, weswegen sie nur bei lang andauernden Belagerungen verwendet wurde. Als Bedienungsmannschaft waren für große Exemplare dieser Kriegsmaschinenart zwölf Soldaten vorgesehen. Die Palintona war eine Belagerungsmaschine, die, wie schon erwähnt, nicht nur gegen Mauern eingesetzt wurde, sondern auch die Häuser innerhalb einer Festung in Brand stecken sollte. Zum Spannen der Palintona verwendete man eine Seilwinde.

Die Palintona wurde von den Griechen im 4. Jahrhundert v. Chr. als eines der ersten Torsionsgeschütze erfunden. Berühmt wurde sie (wie so oft) durch die Einführung dieser Waffe in der römischen Armee. Vor allem im Jüdischen Krieg wurde sie von Vespasians Streitkräften sehr erfolgreich gegen die Mauern der israelischen Städte eingesetzt. In der Spätantike verlor die Palintona an Bedeutung, da sie langsam und schwer zu manövrieren war.

Ballista (Feldgeschütz)

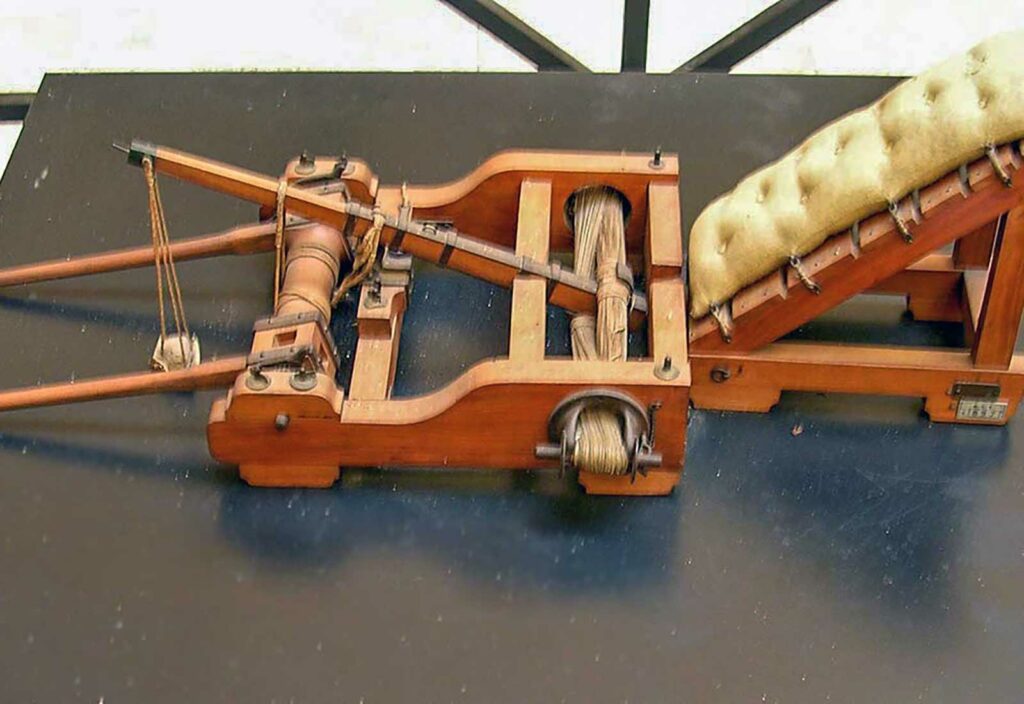

Die Ballista war eine Weiterentwicklung der Griechischen Palintona und leichter und mobiler, aber auch bei den gegnerischen Truppen sehr gefürchtet. Mit dieser Waffe wurden vor allem Bolzen verschossen und hatte eine Reichweite bis zu 250 Meter. Auf diese Distanz sehr treffsicher und die metallischen Bolzenspitzen durchschlugen problemlos Schilde und Rüstungen.

Die Ballista gab es in verschiedenen Ausführungen und Grössen, eine Standardausführung der römischen Armee gab es nicht. Die Bauart war in den verschiedenen Legionen unterschiedlich, doch immer nach dem Torsionsprinzip. Die kleinere Ausführung ist auch unter dem Namen „Skorpion“ überliefert. Diese kleinere Ausführung wurde in einer Schlacht zu Batterien zusammengefasst und hatten eine ungeheure moralische und tödliche Wirkung.

Onager (Katapult)

Der Onager (Wildesel) war mit dem gleichen Torsionsprinzip konstruiert, wurde aber hauptsächlich bei Belagerungen verwendet und immer wegen ihrer Grösse vor Ort gebaut. Die Onager hatten eine Wurfweite von 100 bis 350 Meter, je nach Geschossgrösse. Als Geschosse wurden vorwiegend Steine verwendet, die grob in Kugelform gehauen waren.

Der Onager besaß zwei horizontale Hauptbalken, die durch Querhölzer und Spannseile miteinander verbunden waren. Sie wurden an den Seiten von einer Winde fixiert. Gespannt wurde mit Unterlegscheiben und Stangen. Um den Spannarm, der sich zwischen den beiden Hauptbalken befand, am Ende seiner Schwingbahn zu stoppen, war ein Kissen am Onager angebracht, welches sich zwischen den beiden Querhölzern befand und die kinetische Energie des Wurfarmes abfing. Der Spann- bzw. Wurfarm wurde mittels einer Winde gespannt. Anschließend wurde das Wurfgeschoss in einen Löffel oder eine Schlinge am Ende des Wurfarms gelegt. Ein Seilzug der Winde war mit dem Wurfarm verbunden und ein Bolzen fixierte ihn. Beim Wurfeinsatz wurde der Bolzen losgeschlagen. Große Steinblöcke wurden gegen feindliche Festungen verschossen, mehrere kleinere Projektile auf einmal (Schrapnellprinzip) eher gegen feindliche Truppenansammlungen. Gegen feindliche Städte wurden auch Brandsätze und Tierkadaver (als eine frühe Form der Biowaffen) als Munition verwendet. Die beim Abbremsen des Wurfarms entstehende Gegenkraft setzte auch das Katapult in Bewegung, das dabei mit dem hinteren Ende nach oben wippte wie ein mit den Hufen ausschlagender Wildesel (Onager). Durch diese springende Bewegung konnte der Onager nicht auf Mauern, Wehrgängen, schmalen Erderhebungen etc. verwendet werden. Onager waren schwerfällig zu bedienen und besaßen ein recht großes Gewicht. Sie konnten nicht rasch in neue Positionen gebracht werden.

Katapult (Mittelalter)

Katapult (altgriechisch καταπέλτης katapeltēs, von κατά- kata- „gegen, wider“ und πάλλειν pallein „schleudern“), auch Wurfmaschine genannt, bezeichnet eine große, nicht tragbare Fernwaffe, welche Geschosse mittels mechanischer Energie aus dem ruhenden Zustand stark beschleunigt.

Die Entstehung wird in Syrakus zur Zeit des Dionysios I. im 4. Jahrhundert v. Chr. vermutet. Eingesetzt wurden diese vorwiegend als Belagerungswaffe. Armeen führten meist keine oder nur wenige Katapulte mit sich, weil der Transport sehr aufwändig war und durch die breite Verfügbarkeit von Holz überall neue gebaut werden konnten. Als Antriebsmedium für diese auch als Onager bezeichneten Katapulte wurden meist unter Spannung stehende Materialien (Holz, Seil oder Sehnen) eingesetzt, die vorher durch die Arbeit des Bedienpersonals gespannt werden mussten.

Durch den allgemeinen technischen Fortschritt wurden auch Katapulte mit Stahlfedern möglich. Es sind diverse Ausführungen bekannt, die allerdings keine besondere Verbreitung gefunden haben. Mit dem Beginn der Neuzeit wurden Katapulte weitgehend von treibmittelbetriebenen Geschützen verdrängt, die eine größere Reichweite und höhere Zielgenauigkeit ermöglichten.

Noch im Ersten Weltkrieg wurden Katapulte militärisch verwendet, um Handgranaten über das „Niemandsland“ in feindliche Schützengräben zu schleudern. Improvisierte Katapulte wurden auch im Zweiten Weltkrieg genutzt, um Handgranaten oder Brandsätze in Straßenkämpfen weit schleudern zu können, und die britische Panzerabwehrwaffe PIAT nutzte eine Kombination aus Federkraft und chemischer Treibladung.

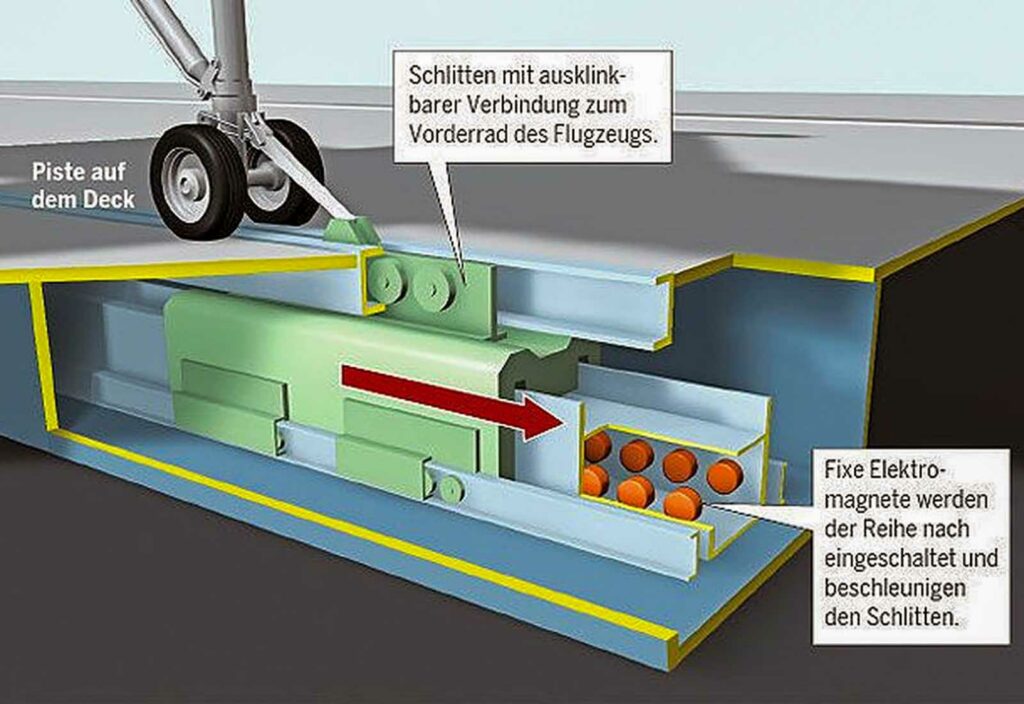

Die modernste Art der Katapulte wird auf den neusten Flugzeugträgern eingesetzt. Mittels Elektromagneten werden die Trägerflugzeuge auf die notwendige Startgeschwindigkeit gebracht. Es wird auch mit Elektromagnetische Kanonen experimentiert, die Geschosse werden mit Elektromagneten auf die notwendige Anfangsgeschwindigkeit gebracht.

Blide

Ab dem frühen 13. Jahrhundert wurden die Katapulte durch die effizienteren und weitaus grösseren Bliden ersetzt, vermutlich eine byzantinische Entwicklung, die von Kreuzfahrern und Arabern übernommen wurde. Neben Steinen und Pfeilen konnten Katapulte auch Brandgeschosse wie Falarika schleudern. Im Spätmittelalter wurden sehr grosse Bliden gebaut. Gelegentlich wurden Menschen, meist Gefangene, über Stadt- oder Festungsmauern katapultiert. Dies war primär eine Hinrichtungsmethode, meist sollte damit aber der Gegner hinter den Mauern demoralisiert werden. Nicht zuletzt war die Verwendung von Pestleichen oder anderweitig mit Krankheitserregern kontaminierten Menschen- oder Tierleichen als Geschosse eine frühe Form biologischer Kriegsführung, so zum Beispiel während der Belagerung von Kaffa durch die Tataren im 14. Jahrhundert.

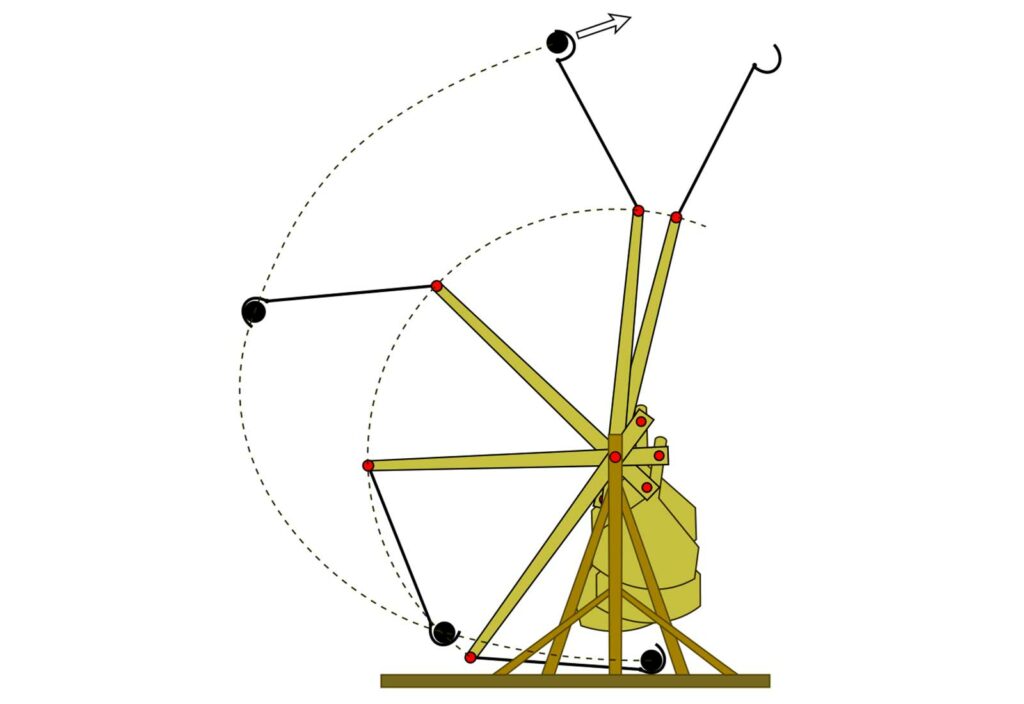

Eine Schleuder (Blide) funktioniert unter anderem nach dem Hebelarmprinzip, bei dem ein Gegengewicht auf der kurzen Armseite für die Beschleunigung des Gewichts an der langen Armseite sorgt. Am Ende der langen Armseite ist eine Schlinge angebracht, in der sich das Geschoss befindet. Die Rotation der Schlinge um das Ende des Wurfarmes sorgt für eine zusätzliche Beschleunigung der Geschosse, worauf die teils enorme Reichweite der Blide beruht. Das Verhältnis kurzer zu langer Armseite liegt etwa bei 1:4 bis 1:6. Die Reichweiten können je nach Bauart und Betriebsweise unterschiedlich sein.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen starrem und beweglichem Gegengewicht. Ein starres Gewicht ist fest mit dem kurzen Armende verbunden und rotiert somit beim Abwurf um die Drehachse. Ein bewegliches Gegengewicht hängt (in einer Kiste o. ä.) am kurzen Armende. Das Gegengewicht folgt der kreisförmigen Bewegung des kurzen Armendes aufgrund der Massenträgheit nur teilweise. Relativ zum kurzen Armende schwenkt das bewegliche Gegengewicht zunächst nach innen und im weiteren Verlauf nach außen. Die Masse von Gegengewichten militärisch genutzter Bliden wird nach wissenschaftlichen Rekonstruktionsversuchen auf bis zu 12 Tonnen geschätzt; Wurfarme von 18 bis 20 Meter Länge führten zu hohen Reichweiten.

Die mittlerweile zahlreichen Rekonstruktionen veranschaulichen die hohe Effektivität. Es existieren jedoch nahezu keine historischen Pläne oder Originale. Allerdings sind an verschiedenen Orten im Umfeld von Burgen (z. B. Burg Eltz) Blidenkugeln gefunden worden, die von Belagerungen herrühren, auf der Burg zu Burghausen gibt es noch einen kompletten Vorratssatz. Die Reichweite von etwa 350 Metern ist durch historische Quellen und die Situation an den belegten Einsatzstellen von Bliden nachweisbar. Aus dem Gewicht der Kugeln – meist etwa 30 Kilogramm – und der Reichweite kann die notwendige Größe und das Gewicht der dazugehörigen Blide berechnet werden. Unter Zuhilfenahme dieser Berechnungen und in Anlehnung an historische Abbildungen sind dann die verschiedenen Rekonstruktionen entstanden. Die Blide am Warwick Castle mit einem Gesamtgewicht von 22 Tonnen und einer Höhe von 18 Metern wirft 15 kg schwere Steine 300 Meter weit. Die Gewichte gefundener Blidensteine betragen zwischen 10 und 120 kg, vereinzelt unter 15 oder über 150 kg. Gut erforscht ist die Belagerung der Burg Tannenberg im Odenwald im Jahr 1399, von welcher zahlreiche Kugeln erhalten sind. Dabei wurden Blidenkugeln aus Basalt und Buntsandstein mit einem Mittelgewicht von 55 bis 57 kg von halbschweren Wurfmaschinen verschossen, während die große Frankfurter Steinbüchse Basaltkugeln von 500 bis 550 kg mit einem Durchmesser von 62 bis 68 cm abfeuerte. Meistens weisen die Blidenkugeln an einer Stelle eine Abflachung auf, die das Wegrollen des Steins beim Anziehen der Schleuder verhinderte, indem sie ihn im Schleudersack fixierte. Glatt gerundete Steine waren hingegen oft Munition für Steinbüchsen.

Giant Trebuchet: Daily Planet (Video)

Ein Video, das die Funktionsweise einer Blide zeigt, leider nicht auf Deutsch, aber dennoch verständlich. In YouTube können Untertitel in jeder gewünschten Sprache angezeigt werden.