Nachrichtentruppe

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Unbegreifliches und Folgen

Nachrichten- und Verbindung von Wehrmacht und Waffen-SS

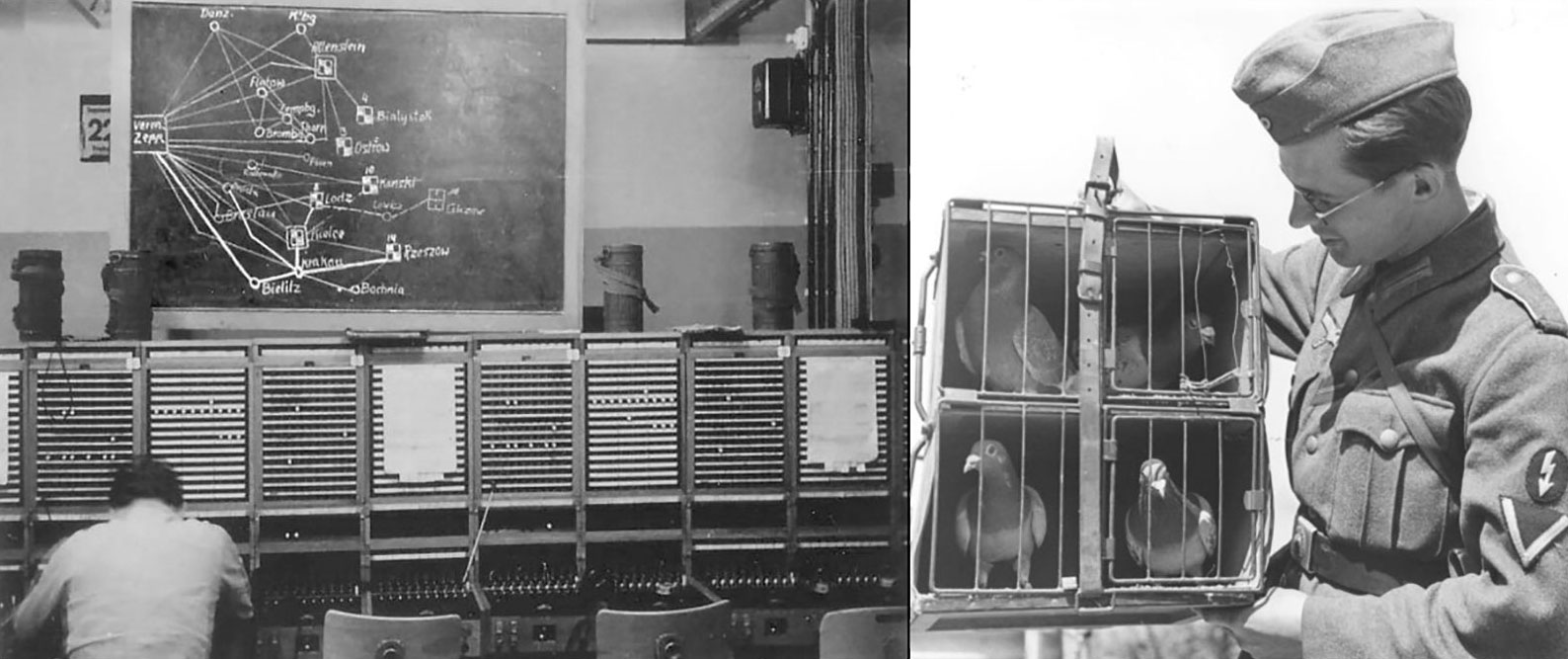

Die Nachrichtentruppe war eine Truppengattung des Heeres der Wehrmacht und Waffen-SS, die zur Einrichtung und Betrieb der Nachrichtenverbindungen als Fernsprech- und Funkverbindungen aufgestellt wurde. Speziell für das Abhören von gegnerischem Fernmeldeverkehr dienten Horchkompanien, in denen Fremdsprachen-kundige Soldaten Dienst taten.

Sie gehörte gemäss Verfügung des Oberkommandos der Wehrmacht vom 14. Oktober 1942 zu den fechtenden Truppen der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS bis 1945.

Die 1935 der Nachrichtentruppe zugeteilte Waffenfarbe (Wehrmacht) und Waffenfarbe (Waffen-SS) war Zitronengelb. Die Waffenfarbe der Luftnachrichtentruppe der Luftwaffe hingegen war Braun.

Vorgeschichte: Erster Weltkrieg und Reichswehr

Vorläufer der deutschen Nachrichtentruppe war die 1899 gebildete Telegrafentruppe. Telegrafenbataillone, Festungs- und Armee-Fernsprechabteilungen wurden im Ersten Weltkrieg 1917 zur Nachrichtentruppe zusammengefasst. Zur Nachrichtenübermittlung wurden neben Funk- und Fernsprechverbindungen sowie den neu entwickelten Fernschreibern auch Brieftauben und Heliographen verwendet. Während des Ersten Weltkrieges erfuhr insbesondere die Funktelegrafie zunehmende Bedeutung. So erfolgte 1915 der erste Einsatz von Tastfunkgeräten durch die Fliegertruppe zur Artilleriebeobachtung. 1916 operierten erstmals an vorderster Linie mit mobilen Funkgeräten ausgerüstete Funktrupps.

In der Reichswehr war ab 1921 jeder Division eine Nachrichtenabteilung mit zwei Kompanien unterstellt. Neben Funk- und Fernsprechverbindungen wurden zunächst auch Brieftauben weiterhin zur Nachrichtenübermittlung verwendet. Ab 1930 wurden zur Verschlüsselung geheimer Nachrichten höherer Stäbe sowie von einzelnen Schiffseinheiten Enigma-Chiffriermaschinen eingesetzt.

Nachrichtentruppe der Wehrmacht

Aufstellung

Im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht erfolgten die ersten streng geheimen Aufrüstungsmassnahmen bereits im Frühjahr 1933 mit der Aufstellung neuer Abteilungen bzw. zweiter Funkkompanien bei bestehenden Abteilungen, der Erhöhung der Anzahl der zum 1. April 1933 eingestellten Offizieranwärter auf das Achtfache und deren zahlenmässigen Verstärkung des Offiziers- und Unteroffizierskorps durch ehemalige Nachrichtensoldaten und deren lehrgangsmässigen Vorbereitung. Ab 1934 wurden so aus den bisherigen Nachrichtenabteilungen Kader für zahlreiche neue Verbände aufgebaut, wobei die Divisionen der Wehrmacht jeweils eine Nachrichtenabteilung erhielten.

Die Nachrichtentruppe fächerte währenddessen stetig ihr Fähigkeitsspektrum weiter aus; sie verfügte nun über leichte, mittlere und schwere Fernsprechtrupps, Fernsprechanschluss- und -betriebstrupps, Telegraphenbautrupps, leichte und schwere Funktrupps, Kleinfunktrupps, Funksprech- und Funk-Horchtrupps, Patrouillenfunktrupps, Schlüssel- und Auswertetrupps und Sammlerladetrupps.

Die Ausbildung der Nachrichtentruppe erfolgte ab 1935 an der Heeres- und Luftwaffennachrichtenschule, ab 1936 Heeresnachrichtenschule in Halle im heutigen Stadtteil Heide-Süd. Als zentrale Kommunikationszentren wurden bei Zossen (Bunker „Zeppelin“) und auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf zwei Bunkeranlagen errichtet.

Fachlich wurde die Nachrichtentruppe durch den Inspekteur der Nachrichtentruppen im Oberkommando des Heeres geführt, die einzelnen Verbände und Einheiten unterstanden den jeweiligen Befehlshabern und Kommandeuren des Feldheeres.

Gliederung und Stärke

Bei Beginn des Krieges verfügte die Nachrichtentruppe über:

- 104 Divisions-Nachrichten-Abteilungen mit Stab, Fernsprech-Kompanie, Funk-Kompanie und leichter Nachschub-Kolonne

- 23 Korps-Nachrichten-Abteilungen mit Fernsprech-Kompanie, Funk-Kompanie, zwei Fernsprech-Funk-Kompanien und leichter Nachschub-Kolonne

- 10 Nachrichten-Regimentern und 12 Feld-Nachrichtenkommandanturen auf Armee- und Heeresgruppenebene mit Stab, einer I. Abteilung (Betrieb) mit einer Fernsprech- und einer Funk-Kompanie sowie einer II. und III. Abteilung (Bau) jeweils mit einer Betriebs- und drei Bau-Kompanien

- 45 selbständige Feldfernkabelbau-, Fernsprechbetriebs- und Fernsprechbaukompanien;

- 14 Nachrichten-Ersatzabteilungen

- 7 Horch-Kompanien zur Funkaufklärung

Hinzu kamen auf Einheitsebene die Nachrichtenstaffeln der fechtenden Truppe wie z. B. in der Artillerie- oder der Nebeltruppe. Diese gehörten nicht zur Nachrichtentruppe, sondern waren in die Verbände und Einheiten integriert und unterstanden dem Kommando der jeweiligen Kompanien, Batterien und Schwadronen.

Die Propagandatruppe war bis 1942 ebenfalls Teil der Nachrichtentruppe, wurde dann jedoch zu einer eigenständigen Truppengattung.

Im Zuge der Bildung weiterer Grossverbände kam es im Verlauf des Krieges zu zahlreichen Neu- und Ersatzaufstellungen sowie zur Aufstellung selbständiger Nachrichtenkompanien oder Spezialeinheiten, darunter Blankdraht-Baukompanien, Dezimeter-Richtverbindungskompanien, Trägerfrequenz-Kompanien, Du-rchgangsvermittlungs-Betriebskompanien und Fernsprech-Instandhaltungskompanien.

Einsatz im Zweiten Weltkrieg

Der Inspekteur und General der Nachrichtentruppe Erich Fellgiebel, 1944 hingerichtet aufgrund seiner Beteiligung am Attentat vom 20. Juli 1944 gegen Adolf Hitler, wurde mit der Äusserung zitiert: „Die Nachrichtentruppe hat es schwer. Sie stinkt nicht, sie knallt nicht, dass es sie überhaupt gibt, merken die meisten Leute erst, wenn sie nicht mehr funktioniert“.

Für die weiträumigen Operationen der Wehrmacht wurde in Zusammenarbeit mit der Reichspost ein weitverzweigtes Kabelgrundnetz von der Ostsee bis nach Nordafrika erstellt. Fellgiebel stellte drei spezialisierte Führungs-Nachrichtenregimenter auf, die mit Hilfe der Trägerfrequenztechnik die Verbindungen über grösste Entfernungen sicherten. Dieses aus Drehkreuz- und Felddauerlinien, später auch aus unbespulten Fernkabeln bestehende Verbindungsnetz war vor allem in der zweiten Kriegshälfte durch Sabotage, durch Partisanen und die Rückzugsbewegungen bedroht. Generalstabschef Franz Halder, der im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger beim Kriegsausbruch 1914 die strategische Bedeutung militärischer Nachrichtenverbindungen richtig eingeschätzt hatte, hatte den sowohl als „As der Nachrichtentruppe“ verehrten wie auch abschätzig als „Strippenpapst“ titulierten Fellgiebel im Frühjahr 1939 ins Amt berufen und ihn dann soweit in die Operationsplanung einbezogen, dass der Inspekteur der Nachrichtentruppe auf seinem Gebiet Organisation, Technik und Einsatz vorbereiten konnte. Fellgiebel konnte mit seiner Truppe im Verlauf des Krieges ein engmaschiges, über deutsches und okkupiertes Gebiet überlagernd gespanntes Kommunikationsnetz aufbauen, das alle Störungen auffangen und kompensieren konnte; wurden Kabel kriegsbedingt zerstört, so liessen sich sofort Ersatz-Verbindungen schalten.

Bis Anfang 1945 blieb das umfangreiche Nachrichtennetz der Wehrmacht funktionsfähig. So fielen nach dem Abschneiden der Heeresgruppe Nord im Kurland-Kessel zwar alle Fernmeldeleitungen zwischen Riga und dem Führerhauptquartier in Rastenburg aus, aber die Heeresgruppe Nord behielt dennoch einen Draht zum 300 Kilometer Luftlinie entfernten Führerhauptquartier. Fernschreiben und Ferngespräche gelangten nun per Land- und Seekabel über die rund 4500 Kilometer lange Strecke Rastenburg – Berlin – Hamburg – Dänemark – Oslo – Narvik – Petsamo – Rovaniemi – Helsinki – Reval – Riga in das Hauptquartier der Heeresgruppe. Albert Praun, General der Nachrichtentruppe, meinte dazu: „Die Sprachverständigung … war zwar dünn, aber ausreichend; die Fernschreibverbindung sicher. Das war eine der Glanzleistungen der deutschen Nachrichtentruppe“.

Dem Zusammenbruch im Frühjahr 1945, bei dem sich deutsche Heeresverbände bereits in verschiedene, voneinander isolierte Gruppierungen auflösten, konnte von den übriggebliebenen Führungs-Nachrichtenregimentern noch notdürftig durch ergänzende Leitungsbauten und spezielle Schaltungen begegnet werden. Am 20. April 1945 musste schliesslich der zentrale unterirdische Nachrichtenbunker „Zeppelin“ in Zossen angesichts anrollender sowjetischer Panzer abgeschaltet und fluchtartig geräumt werden.Unentdeckt blieb jedoch die entscheidende Schwachstelle des deutschen Nachrichtenwesens: Es gelang der britischen Funkaufklärung ab 1940 mit einer Geheimoperation unter dem Decknamen Ultra mit steigendem Erfolg, die deutschen Funksprüche durch das Knacken der Enigma-Verschlüsselung zu dechiffrieren und „mitzulesen“. Da Abhörergebnisse von der Ostfront nicht mit der Roten Armee geteilt wurden, verschafften sich die West-Alliierten damit einen kriegsentscheidenden Vorteil.

Propaganda Truppe der Wehrmacht

Die Propagandakompanie (PK) oder Propagandatruppe war zur Zeit des Nationalsozialismus eine Truppengattung der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS, die der Abteilung, später Amtsgruppe für Wehrmachtpropaganda (WPr) im Oberkommando der Wehrmacht unterstellt war. Ihr Auftrag bestand in der propagandistischen Beeinflussung der deutschen Bevölkerung und der Soldaten sowie auch der Gegner des Nationalsozialismus.

Geschichte der Propagandakompanie

Im Winter 1938/39 unterzeichneten der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) Wilhelm Keitel und Propagandaminister Joseph Goebbels ein „Abkommen über die Durchführung der Propaganda im Kriege“, in dem es zwar hiess, dass das Propagandaministerium (RMVP) lediglich für den regelmässigen Nachschub an geeignetem Material zu sorgen habe und die Kriegspropaganda zur Beeinflussung der feindlichen Armee einzig und allein vom OKW und deren Propagandaeinheiten durchzuführen seien. Doch gleichzeitig wurde die führende Rolle des RMVP auch in Kriegszeiten gemäss den Anweisungen des „Führers“ betont und dessen Zuständigkeit für die Produktion des Propagandamaterials.

Es wurden fünf Propagandakompanien gebildet. Die Propagandatruppen waren zunächst den Nachrichtentruppen unterstellt, wurden jedoch am 14. Oktober 1942 eine eigene Truppengattung mit der Waffenfarbe lichtgrau. Sie unterstanden in fachlicher Hinsicht der Amtsgruppe für Wehrmachtpropaganda (WPr) im Oberkommando der Wehrmacht unter Hasso von Wedel.

Abteilung bzw. Amtsgruppe für Wehrmachtpropaganda

Die im April 1939 als „Abteilung für Wehrmachtpropaganda“ zunächst formal Admiral Wilhelm Canaris und dessen Amtsgruppe Auslandsabwehr und Nachrichten des OKW unterstellt, erhielt ihre Weisungen ab Sommer 1939 direkt von Generaloberst Alfred Jodl, dem Chef des Wehrmachtführungsamtes. Sie erlangte unter ihrem Chef Hasso von Wedel eine immer grössere Eigenständigkeit und wurde Ende 1942 zur „Amtsgruppe für Wehrmachtpropaganda“ aufgewertet. Diese war in zunächst vier Gruppen (WPr I-IV) unterteilt. Zum Aufgabengebiet der Gruppe WPr I gehörten Fragen der Propagandaführung und -organisation, die WPr II war für die Inlandspropaganda zuständig, die WPr III vertrat anfangs die Propagandabelange der Marine, fand aber ihre Hauptaufgabe nach Kriegsbeginn in der Verantwortung für die militärische Zensur. Die immer weiter expandierende WPr IV war die Schaltstelle für die Auslandspropaganda der Wehrmacht. Diese von Oberstleutnant Albrecht Blau geleitete Gruppe IV bearbeitete ab Anfang 1940 auch fremdsprachige Zeitschriften, brachte Propagandamaterial im für das Ausland operierenden Rundfunk unter und hatte „Meldungen und Dementis für die Auslandspropaganda zu liefern“. Im Januar 1940 kamen noch die Gruppen WPr V für Heerespropaganda und WPr VI für die Luftwaffenpropaganda hinzu. Insbesondere die WPr V unter dem Oberstleutnant und Experten für Militärpsychologie und psychologische Kriegsführung, Oberstleutnant Kurt Hesse, versuchte auf Betreiben des Oberbefehlshabers des Heeres Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch eine eigenständige Propaganda zu betreiben, die sie zunehmend in Gegensatz zu Propagandaminister Joseph Goebbels brachte.

Ausbau der Propagandatruppen

Ende 1942 waren die Propagandatruppen auf 15’000 Personen, also etwa Divisionsstärke angewachsen. Die WPr umfasste nun 21 Armee-PK, acht Luftwaffen-PK, drei Marine-Propagandaabteilungen, eine unabhängige Marine-PK, acht Propagandabteilungen in den besetzten Gebieten, ein SS-Propaganda-Bataillon und die Propaganda-Einsatz-Abteilung – eine Sondereinheit für die psychologische Kriegsführung. Insgesamt produzierten die Kriegsberichter etwa 80’000 Wortbeiträge und über 2 Mio. Einzelfotos. Das Material der Propagandatruppen wurde insbesondere für die Erstellung der gleichgeschalteten Deutschen Wochenschau verwendet. Auch bei der Gestaltung und Durchführung der vier Weihnachtsringsendungen des Grossdeutschen Rundfunks wirkten die Propaganda-Kompanien mit.

Organisation, Aufgaben und Vorgehensweise der PK

Organisation, Aufgaben und Vorgehensweisen der Propagandakompanien werden in den gemeinsam von der Abteilung Landesverteidigung des OKW und der Abteilung Reichsverteidigung des RMVP vereinbarten Durchführungsbestimmungen, die der Historiker Daniel Uziel als bis 1943 gültiges „grundlegendes Feldhandbuch der PK“ charakterisiert, wie folgt beschrieben:

- Die PK untersteht dem Armeeoberkommando (AOK).

- Es ist die Hauptaufgabe der PK, das Zusammenwirken zwischen Propaganda- und Waffenkrieg in den Operationsgebieten sicherzustellen. Sie sammelt für das RMVP Kriegsberichte und führt einen Propagandafeldzug gegen den Feind.

- Der Kompaniechef untersteht dem Stellvertreter des AOK und arbeitet eng mit der militärischen Abwehr zusammen

- Die PK erfüllt ihre Aufgaben entsprechend den Anweisungen des RMVP und im Rahmen der Möglichkeiten des AOK

- Der Gefechts- und Verpflegungstross übermittelt das Propagandamaterial an die Nachhut. Der Zensurbeauftragte prüft das Material vom militärischen Standpunkt aus.

In der militärischen Praxis verlagerten sich die Aktivitäten der Propagandakompanien nach den Rückschlägen der Wehrmacht im Winter 1941/1942 weg von der Kriegsberichterstattung hin zur sogenannten Aktiv- oder Kampfpropaganda, die das Ziel hatte, die feindlichen Soldaten zu demoralisieren und in ihrer Leistungskraft zu schwächen. Doch auch die sogenannte „Kriegsberichterstattung“ hatte mit ihren Fotos und Berichten schon 1940 die Aufgabe, einen Gegensatz zwischen „rassisch überlegenen“ Deutschen und ihren Feinden darzustellen. So erhielten zum Beispiel Anfang 1940 PK-Reporter den Auftrag, Kriegsgefangene aus Frankreichs Kolonien so zu präsentieren, dass die Degeneration der französischen Armee ins Auge springen sollte. Im Juli 1941 sollten PK-Filmberichter sowjetische Kriegsgefangene als klischeehafte Fratzen darstellen: „Sie wurden als vertierte Kriminelle präsentiert, die sich in einem Vernichtungssturm Europas bemächtigen wollten“.

Im Fokus der PK-Berichte standen auch rechtfertigende Darstellungen über Judenghettos. Zahlreiche Berichte über das Warschauer Ghetto versuchten die Zuschauer zu überzeugen, „dass die Juden nur ein gerechtes Schicksal ereilte“. Typisch für die PK-Berichterstattung ist eine „Bildreportage“ des PK-Fotografen Artur Grimm aus dem besetzten Warschau 1939, die am 5. Dezember 1939 in der Berliner Illustrierten Zeitung gedruckt wurde. Sie zeigt mit gestellten Szenen, wie in einer Razzia festgenommene Juden, die als Bewohner des Ghettos in Gräbern von polnischen Soldaten „in leichenschänderischer Weise Waffen vergraben“ hätten. Das Amt für Wehrmachtpropaganda des OKW empfahl der in Tunesien arbeitenden Propagandakompanie 1942, antijüdische Pogrome und Geschäftsplünderungen anzetteln zu lassen, wozu es dann nicht mehr kam.

Textbeispiele eines Propagandafotografen

Zu den Standardwerken über Kriegsfotografie im Nationalsozialismus gehört Eric Borcherts reich mit Farbfotografien ausgestatteter querformatiger Bildband „Entscheidende Stunden. Mit der Kamera am Feind“ von 1941. Das Thema der damals noch seltenen Farbfotografie gab dem Schlusskapitel den Titel: „Mit der Farbkamera am Feind“. Auf das Ende des Westfeldzuges im April 1940 zurückblickend notierte Borchert:

„Und wenn ich nun, unter dem Himmel Südfrankreichs, zurückdenke, dann fühle ich noch einmal diese erregenden Stunden, diese Stunden der Entscheidung, die ich miterleben durfte. Die Kamera hielt sie fest. Ich war nicht mehr als ein Werkzeug, das sie halten durfte; sie dokumentierte, sie schrieb das auf, was der Führer befohlen hatte“.

Für Borchert war nicht nur die von seinem „Führer“ geführte Kamera das, wohinter der Fotograf als reines Werkzeug zurücktrat, der Fotograf streifte in Hitlers Kriegsführung seinen Beruf als Journalist ab und wurde Teil der Truppe, er kämpfte mit:

„Die Kamera ist eine Waffe geworden, ein Instrument des Kampfes in der Hand von Soldaten. Denn sie ist überall dabei, wo es um Deutschland und um seinen Kampf geht. Und der Reporter, der einst über das Land reiste und über die Meere, ist nichts weiter als ein Soldat, der sie halten darf“.

Borchert empfand den Ausgang des Ersten Weltkriegs als Schmach – wie Hitler, der

„gegen Lüge und Verleumdung eine Waffe [schuf] – die Wahrheit! Die Propagandakompanien der Wehrmacht sollen sie künden. Sie führen den Krieg mit ihren Waffen, mit der Schreibmaschine, der Foto- und Filmkamera und dem Mikrofon“.

Unter den Angehörigen der Propagandatruppen (meist Kriegsberichter) finden sich auch einige bekannte Mediengestalten Nachkriegsdeutschlands.