Nachschub für Wehrmacht und Waffen-SS

Datenherkunft: Die Datenherkunft wird beim jeweiligen Thema angezeigt.

aus-der-zeit.site > Unbegreifliches und Folgen

Nachschubtruppen

(Wikipedia)

Die Nachschubtruppe war eine Truppengattung des Heeres der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS, die gemäss Verfügung des Oberkommandos der Wehrmacht vom 14. Oktober 1942 zu den Versorgungstruppen des Heeres zählte und mit Verwaltungs- und Sanitätseinheiten die Rückwärtigen Dienste eines Grossverbandes bildete. Zum Einsatz kam sie hauptsächlich während des Zweiten Weltkriegs von 1939 bis 1945. Ihre Waffenfarbe war hellblau.

Einsatzgrundsätze

Zuführung und Abschub von Waffen und Gerät auf Heeresgruppen- und Armee-Ebene erfolgte meist per Bahn- oder auch Schiffstransport zu den Parken und Zweigparken, geführt durch die Quartiermeister der entsprechenden Grossverbände. Heeres-, Armee- und Korpsnachschubkolonnen sorgten für den Transport zu den Gerätesammelstellen der unterstellten Grossverbände.

Von dort ab erfolgte durch Abholung die frontnahe Versorgung durch die „Nachschubdienste“ der Einsatzdivisionen. Diese wurden durch den Divisions-Nachschubführer („Dinafü“), ab 1942 Kommandeur der Nachschubtruppen geführt. Der Dinafü hatte für die reibungslose Versorgung der Truppe zu sorgen und befahl Einrichtung und Betrieb von Verpflegungs-, Tank- und Munitionsausgabestellen. Dabei arbeitete er mit dem Divisions-Intendanten für die Verwaltungstruppen (Bäckerei- und Schlächterei-Kompanien), dem Divisionsarzt (Lazarett- und Krankentransporteinheiten) und den Stabsstellen der fechtenden Truppe zusammen, um durch Anknüpfung an deren Versorgungsdienste die Versorgung bis hin zur Hauptkampflinie sicherzustellen.

Wesentlich gegenüber heute ist, dass der Nachschub bis zu den Regimentern vorgeführt werden musste, da diese nicht wie heute jedes Bataillon mit einer Stabs- und Versorgungskompanie und jede Brigade mit einer Transportkompanie über eigene Logistikkräfte verfügten. Dies gestaltete sich insbesondere im Bewegungsgefecht schwierig, da deren Standorte durch die Gefechtshandlungen häufiger wechselten.

Auf dem Marsch bildete der „Dinafü“ mit den Divisionsnachschubkolonnen und den rückwärtigen Diensten der Division grundsätzlich gemeinsame Marschstaffeln; allerdings wurden die mit der Grundbeladung an Artilleriemunition beladenen Nachschubkolonnen als Gefechtstaffeln in die Kolonnen der Artillerie eingegliedert.

Gliederung und Stärke

Grundgliederung

Zur Nachschubtruppe zählten auf Divisionsebene

- Nachschubkolonnen (später Kraftfahr- bzw. Fahrabteilungen), die für den Transport von Munition, Verpflegung, Waffen, Bekleidung und Ausrüstung sowie den Abschub von Schad- und Beutegerät und Leergut sowie in vielen Fällen auch den Abtransport von verwundeten Soldaten und Pferden sorgten.

- Nachschubkompanien für den ortsfesten Betrieb von Ausgabestellen und den Umschlag von Material.

- Werkstattkompanien für die feldmässige Instandsetzung.

1944/45 erfolgte zunehmend die Zusammenfassung der Versorgungstruppen der Frontdivisionen zu Divisions-Versorgungs-Regimentern.

Nachschubkolonnen

Hierzu zählten die an Strassen und feste Wege gebundenen kleinen und grossen Kraftwagen- und Betriebsstoffkolonnen mit mittleren und schweren Pritschen-LKW von insgesamt 30 oder 60 Tonnen Nutzlast, einem Fahrbereich von 150 km pro Tag und einer Marschgeschwindigkeit von 25 bis 30 km/h. Spezialfahrzeuge wie Tankwagen kamen – ausser bei der Luftwaffe – kaum zum Einsatz, so musste auch der Betriebsstoff in 200-l-Fässer und 20-l-Einheitskanister umgefüllt und auf Pritschenfahrzeuge umgeladen werden. Eingesetzt wurden überwiegend die geländegängigen 3-Tonner der Typen Opel, Ford, Mercedes, Borgward, KHD und Büssing-NAG. Weit überwiegend wurden pferde-, im seltenen Ausnahmefall sogar zugochsenbespannte Fahrkolonnen mit 30 Tonnen Nutzlast eingesetzt. Bei hohem Mannschafts- und Pferdebedarf erzielten die Fahrkolonnen wesentlich geringere Marschgeschwindigkeit, waren dafür aber nicht unbedingt auf befestigte Strassen und hinreichende Betriebsstoffversorgung angewiesen. Als Fahrzeuge dienten neben Heeresfeldwagen vielfach handels- oder landestypische Fuhrwerke wie „Panjewagen“ oder Schlittenfahrzeuge. Im Gebirge und abseits von Strassen erfolgte die Verlastung auf Tragtiere für etwa 50–80 kg Last, auf Infanteriefahrzeuge und Infanteriekarren, kleine Feldwagen, Handwagen und Gebirgskarren sowie Schlitten.

Nachschubkompanien

Entladung, Umschlag und Verladung übernahm die den Divisions-Nachschubkompanie (auf Armee-Ebene Nachschubbataillon), sodass Fahrer und Beifahrer den dafür erforderlichen Zeitraum für den technischen Dienst an den Kraftfahrzeugen bzw. die Versorgung der Pferde nutzen konnten.

Werkstattkompanien

Hinzu kamen die von Werkstattkompanien, Kraftwagen-Werkstattzügen und Waffenmeister-Zügen betriebenen Feldwerkstätten, oft in direkter Anlehnung an die Materialausgabestellen.

Nachschubdienste

Die Nachschubdienste unterhalb der Regimentsebene gehörten nicht zur Nachschubtruppe, sondern waren in die Verbände und Einheiten integriert und unterstanden deren Kommando. In den Kompanien, –batterien und -schwadronen des Feldheeres erfolgte die Versorgung bis zum Soldaten über die Truppe selbst mit leichten Kolonnen und Gefechts-, Verpflegungs-, Gepäcktross. Dazu zählten der Schirrmeister, der Waffen- und Geräte-Unteroffizier, der Feldküchentrupp, Rechnungsführer, Schuhmacher, Schneider, Sattler und – bei berittenen/bespannten Einheiten – der Futtermeister.

Kriegsstärke

Die bei Kriegsausbruch noch immer, meist bespannten Nachschubeinheiten wurden im Zuge der materiellen Mobilmachung durch Einzug zahlreicher ziviler Pkw und Lkw zunehmend motorisiert. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Stärke der Nachschubtruppe bei Feld- und Ersatzheer etwa 244.000 Soldaten und machte etwa 6 % der Gesamtstärke des Heeres aus. Sie erreichte 1943 mit etwa 350.000 Mann ihren grössten Umfang, darunter:

- 191 Divisions-Nachschubführer mit 180 Divisions-Nachschubkompanien

- 54 Kraftfahrkompanien

- 62 Kraftfahrkolonnen

- 13 Betriebsstoffkolonnen

- 85 bespannte Fahrschwadronen

- 398 bespannte Fahrkolonnen

- 285 bespannte leichte Fahrkolonnen

- 13 Gebirgs-Karrenkolonnen

- 2 Tragtierkolonnen

Hinzu kamen Transportkapazitäten des NSKK und des Transportkorps Speer.

Einsatz im Zweiten Weltkrieg

Herausforderungen im Fronteinsatz

Die Organisation des Nachschubs stellte Quartiermeister und Nachschubtruppe insbesondere ab 1941 vor unlösbare Probleme, die massgeblich zur deutschen Niederlage beitrugen: Im Osten und auf dem Balkan behinderten jahreszeitlich bedingte Schwierigkeiten den Versorgungsverkehr oder brachten ihn sogar zum Erliegen: Im Sommer verursachte die Staubentwicklung bei trockenem Wetter auf unbefestigten Pisten stetige Verschleissschäden an den Kraftfahrzeugen, in Frühjahr und Herbst machten Schlamm und Überschwemmungen Wege und Pisten nahezu unpassierbar, im Winter froren bei Extremfrost Motoren und Getriebeteile der Kraftfahrzeuge ein. Das Bahnnetz war zu weitmaschig, ausserdem musste aufgrund unterschiedlicher Spurweiten ab der ehemaligen polnisch-russischen Grenze auf erbeutetes sowjetisches Bahnmaterial zurückgegriffen werden. Das ebenfalls kaum ausgebaute Strassennetz bestand neben wenigen Autobahnen wie der Magistrale Brest-Minsk-Moskau überwiegend aus von Pionieren oder RAD-Einheiten hergestellten Rollbahnen, Knüppeldämmen und unbefestigten Wegen; zahlreiche Sumpfgebiete und Wasserläufe waren zu überqueren, was die Transporte verlangsamte und verzögerte, Hinterhalte und Zerstörungen durch Partisanen begünstigte und Unfälle durch ständige Übermüdung der Kraftfahrer oder Überlastung der Fahrzeuge hervorrief. Im Bereich der besonders gefährdeten Heeresgruppe Mitte fiel im Sommer 1941 pro Versorgungsfahrt jedes dritte Fahrzeug aus. Der Mangel an Transportfahrzeugen – die eingesetzten Verbände wiesen zu Beginn des Feldzuges einen Fehlbestand von etwa 6’000 Kraftfahrzeugen aus – Zwang zum improvisierten Einsatz einer bunten Vielfalt nur bedingt kriegstauglicher ziviler oder erbeuteter Lkw aller Typen: ca. 40 von 200 Divisionen waren bereits beim Angriff auf Russland im Juni 1941 mit britischen oder französischen Kraftfahrzeugen ausgestattet; chronische Probleme bei Instandhaltung und Ersatzteilversorgung waren die Folge. Unwegsame Frontabschnitte konnten nur durch bespannte Kolonnen, oft mit landesüblichen Fuhrwerken, versorgt werden. Im Verlauf der Operationen mussten zudem wiederholt abgeschnittene Einheiten und Grossverbände – etwa bei Cholm, Demjansk und auf der Krim – behelfsmässig per Lufttransport versorgt werden, was angesichts unzureichender Transportflieger-Kapazitäten zum Untergang der 6. Armee in Stalingrad beitrug.

In Nordafrika war die Nachschuborganisation nicht weniger problematisch. Der See- und Lufttransport von Italien nach Nordafrika war aufgrund systematischer nachrichtendienstlicher Erkenntnisse durch alliierte Spionageverbindungen in das italienische Flottenkommando und der Entzifferung des deutschen Funkcodes gezielten Angriffen durch überlegene Luft- und Seestreitkräfte ausgesetzt. Erreichten die Transporte dennoch einen der wenigen Zielhäfen bei Tunis, Benghazi oder Tobruk, so mussten die Nachschubkolonnen anschliessend die Güter über extreme Distanzen der Truppe zuführen. Bahnlinien standen kaum zur Verfügung. Zusätzlich hatte die Nachschubtruppe nicht nur grosse Mengen an Trinkwasser zu transportieren, sondern auch der Kraftstoff- und der Ersatzteilbedarf waren immens, da die militärischen Operationen nahezu ausschliesslich mit motorisierten Einheiten durchgeführt wurden. Mehr noch als in Russland litten die Motoren im Wüstenkrieg unter der enormen Staubentwicklung; der grosse Verschleiss an deutschen und italienischen LKW konnte nur notdürftig durch Einbeziehung von Beutefahrzeugen kompensiert werden. Nachschubkolonnen waren auf die Via Balbia als einzige befestigte Fernstrasse in Libyen und sandige Wüstenpisten angewiesen, auf denen sie wegen der weit sichtbaren Staubfahnen und des deckungslosen Geländes zum Ziel feindlicher Luftangriffe wurden.

Nach den alliierten Landungen in Italien und Frankreich lähmte die zunehmende alliierte Luftüberlegenheit Truppenbewegungen und Versorgungsverkehre, gefahren wurde schliesslich wenn möglich nur noch bei Nacht. Auch die Zerstörung der logistischen Infrastruktur – Brücken, Umschlagsplätzen, Bahnlinien, Depots und Versorgungseinrichtungen – durch Bombenangriffe erschwerten die hinreichende Versorgung der Truppe. Bei der Ardennenoffensive Ende 1944 war die Operationsführung daher von vornherein auf die rechtzeitige Erbeutung alliierter Betriebsstoffvorräte angewiesen, um die Versorgung der Truppe sicherstellen zu können.

Gegen Kriegsende erhöhten sich daher die Verluste insbesondere an Gefechtsfahrzeugen, da diese immer häufiger wegen Munitions-, Sprit- und Ersatzteilmangel ausfielen und von ihren Besatzungen gesprengt oder aufgegeben werden mussten.

Versorgung im Feldheer der Wehrmacht

Nachschubtruppen

(Lexikon der Wehrmacht)

„Rechtzeitige und ausreichende Versorgung bildet eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen kriegerischer Handlungen. Die Bedeutung, aber auch die Schwierigkeiten der Versorgung wachsen mit der Stärke der zu versorgenden Heeresteile und mit zunehmender Spannung der Kriegslage. Wegen der Vielseitigkeit, des häufig plötzlichen Anwachsens und oft raschen Wechsels der Bedürfnisse erfordert die Versorgung vorausschauende Massnahmen und ständig straffe und einheitliche Leitung“.

Versorgungsablauf:

- Industrie / Erzeugerbetriebe liefern an Depots / Magazine / Lager, dort erfolgt die Abnahme der Versorgungsgüter durch die Wehrmacht.

- Transport der Versorgungsgüter in das Operationsgebiet mit der Eisenbahn, in Ausnahmefällen mit Kraftwagenkolonnen. Die Steuerung dieser Transport erfolgt durch das Transportdienststellen der Wehrmacht in Zusammenarbeit mit der Reichsbahn.

- Zusammenfassung des eintreffenden Nachschubs bei den Armeen in Armee-Nachschublagern bzw. Parks. Die Armeen waren die Zentralstellen für das Nachschubwesen beim Feldheer, die Heeresgruppen waren nur informativ beteiligt, verfügten aber über keine nennenswerten Nachschubtruppen.

- Transport mit Nachschubeinheiten der Armee in den Einsatzraum der Divisionen. Vielfach holten auch die Nachschubkolonnen der Divisionen die Versorgungsgüter bei den Armee-Lagern ab.

- Einrichtung von Ausgabestellen für die verschiedenen Arten der Nachschubgüter bei den Divisionen durch die Nachschubeinheiten der Divisionen. Bei diesen Ausgabestellen holten die leichten Nachschubkolonnen der Truppenteile ihren Bedarf ab, je nach Lage konnten aber die Divisions-Kolonnen auch direkt die vorne eingesetzten Truppen beliefern.

Für bestimmte Arten von Versorgungsgütern gab es besondere Nachschubwege.

Beispiele:

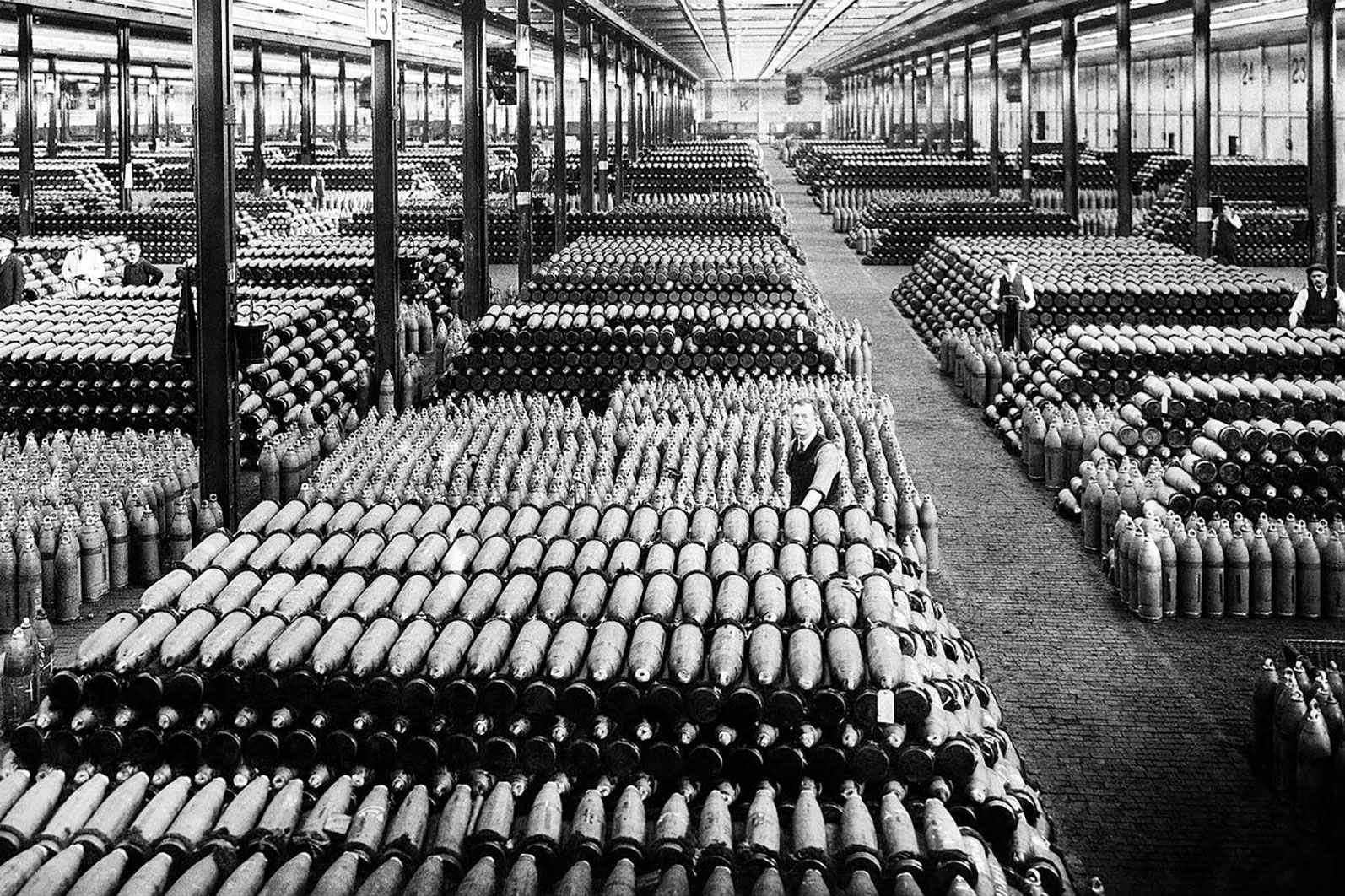

Munition

Die Industrie lieferte an Munitionsanstalten der Wehrmacht, dort wurde erforderlichenfalls die Munition fertig montiert (Zusammenstellung der von der Rüstungswirtschaft aus Sicherheitsgründen einzeln gelieferten Komponenten). Gleichzeitig erfolgte hier die Abnahme der Munition (Prüfung auf Funktionsfähigkeit, Einhalten der Fertigungsbestimmungen).

Von den Munitionsanstalten aus wurde die Munition mit Eisenbahnzügen zu den Munitionslagern der Armeen, in Ausnahmefällen direkt zu Munitionszweiglagern bei den Divisionen gebracht.

Die Nachschubkolonnen der Armeen oder der Divisionen brachten nun die Munition zu den Munitionsausgabestellen der Divisionen, hier holten die leichten Nachschubkolonnen der Regimenter / selbständigen Bataillone den Munitionsbedarf ihrer Verbände ab. Die leichten Kolonnen brachten dann die Munition bis in die Feuerstellungen der Artillerie oder zu den Versorgungspunkten der vorne eingesetzten Kampftruppen.

In den Versorgungspunkten wurden entweder die Gefechtsfahrzeuge aufmunitioniert oder es holten Munitionsträger die Infanteriemunition hier ab. Wenn es die Feindlage zuliess, konnte auch mit Nachschubfahrzeugen direkt in der Stellung versorgt werden.

Betriebsstoff

Von Betriebsstofflagern (Industrie oder Wifo-Lager) im Heimatkriegsgebiet oder direkt von den Raffinerien / Hydrierwerken gingen Betriebsstoffzüge zu den Kraftfahr-Parks der Armeen ab. Der Transport von Betriebsstoffen bis zu den Armeen erfolgte fast ausschliesslich mittels Eisenbahnkesselwagen. Erst hier wurden durch Betriebsstoff-Abfüll-Kommandos Kanister bzw. Fässer in der benötigten Menge gefüllt. Die Masse der Kesselwagen wurde jedoch bei der Armee in einem von der Betriebsstoff-Verwaltungskompanie eingerichteten Treibstofflager bereitgehalten, hier füllten die Kraftwagenkolonnen für Betriebsstoff der Truppe ihre Bestände auf.

Die Betriebsstoffkolonnen der Truppe richteten dann an geeigneten Punkten im Divisionsgebiet Betriebsstoff-Ausgabestellen ein. Hier füllten dann entweder Einzelfahrzeuge ihre Bestände auf oder die Betriebsstoff-Kfz der motorisierten Truppenteile holten den Gesamtbedarf ihrer Einheit ab.

Da das Bereithalten der Kesselwagen in einem Armee-Treibstofflager den knappen Transportraum der Bahn über lange Zeit band, wurde angestrebt, bereits vorhandene Tanks zu nutzen oder den Betriebsstoff möglichst schnell in die Armee-Betriebsstoffkolonnen umzufüllen, um ihn hier beweglich bereitzuhalten.

Auf dem gleichen Weg wie Betriebsstoff wurden auch Schmiermittel usw., aber auch die Reifen (nicht die Ersatzteile!) zugeführt.

Da sich die Versorgung mit Reifen bereits am Anfang des Russlandfeldzuges als Problem erwies, schuf man bald bei den Armee-Versorgungs-Regimentern eigene Reifen-Nachschubzüge und sogar Reifen-Reparaturzüge, die auch Runderneuerungen durchführen konnten.

Verpflegung

Haltbare Lebensmittel, wie Konserven, aber auch teilweise das Mehl, wurde von der Industrie oder den Erzeugern an Verpflegungsmagazine im Heimatkriegsgebiet oder in den besetzten Gebieten geliefert. Von hier gingen die Verpflegungsmittel mit Verpflegungszügen der Eisenbahn zu den Armee-Verpflegungslagern. In Einzelfällen erfolgte der Transport auch mit Kraftwagenkolonnen aus dem direkt dem OKH unterstehenden Grosstransportraum, hier waren in geringem Umfang auch Thermos-Kolonnen und Kühl-Transport-Staffeln für den Transport leicht verderblicher Lebensmittel verfügbar.

Die Armee-Verpflegungslager richteten hinter den Divisionen Verpflegungsumschlagstellen oder Verpflegungszweiglager ein, den Transport der Lebensmittel dorthin besorgten die Nachschubkolonnen der Armee. Von den Verpflegungsumschlagstellen holten die Divisions-Nachschub-Kolonnen die Verpflegungsmittel für ihre Division ab und brachten sie zu den vom Divisionsverpflegungsamt betriebenen Verpflegungsausgabestellen. Hier holten die Verpflegungstrosse der Truppe die Lebensmittel ab und brachten sie zu den Feldküchen.

Frischverpflegung, vor allem Fleisch, Gemüse, Obst, aber auch Mehl, wurde nach Möglichkeit direkt im Operationsgebiet durch die Verpflegungsämter angekauft oder beschlagnahmt.

Die Brotversorgung wurde von den Bäckereikompanien der Divisionen und Armeen sichergestellt. Nach Möglichkeit wurden dabei immer mehrere Bäckereikompanien im Armeegebiet zusammengefasst, auch strebte man die Nutzung vorhandener ortsfester Bäckereien an. Das Brot holten dann entweder die Nachschubkolonnen der Divisionen direkt bei den Bäckereikompanien ab oder die Bäckereikompanie brachte die Brotlaibe mit eigenen Transportfahrzeugen zu den Verpflegungsausgabestellen.

Für die Versorgung mit Fleisch und Wurst gab es bei den Divisionen und Armeen Schlächtereikompanien und –Züge. Auch die Schlächterei-Einheiten fasste man meistens auf Korpsebene im Armeegebiet zusammen, um rationeller arbeiten zu können. Da es auf Divisionsebene keine Möglichkeit gab, das Fleisch mit Kühlfahrzeugen zu transportieren, war es vor allem im Sommer erforderlich, die Schlächtereizüge der Divisionen nahe an den Verpflegungsausgabestellen einzurichten, um das Fleisch schnell zu den Feldküchen zu bringen.

Pferde-Ersatz

Die Wehrmacht war bis Kriegsende zur Beweglichmachung weitgehend auf Pferde angewiesen, daher kam dem Nachschub dieser Tiere eine besondere Bedeutung zu. Auch hier wurde natürlich versucht, die im Operationsgebiet vorgefundenen Pferde für die Truppe zu nutzen.

In den Heimat-Pferde-Parks wurden die in den Remonteanstalten / Reit- und Fahrschulen ausgebildeten Pferde zusammengefasst und mit der Eisenbahn zu den Pferde-Parks der Armeen verlegt. In Russland kam es wegen Überlastung der Schienenstrecken mehrfach vor, dass grosse Pferdeherden ab Ausladebahnhöfen in Ostpolen im Landmarsch als sog. „Pferdemarschstaffeln“ bis ins Armeegebiet getrieben wurden.

Die Armee-Pferde-Parks gaben bei Bedarf Tiere zu den Veterinärkompanien der Divisionen ab, die sie an die Truppe weiterleiteten. Nach Möglichkeit wurden die Pferde bis zu den Divisionen mit der Eisenbahn oder mit den mot. Pferdetransportkolonnen der Armeen befördert, war dies nicht möglich, kam nur der Fussmarsch in Frage. Die Truppe holte dann die benötigten Pferde bei den Divisionsveterinärkompanien ab.

Versorgungskräfte und Versorgungstruppen

Kompanie

- Feldküche beim Gefechtstross (bespannt oder motorisiert)

- Verpflegungstross I: 1 zweispänniges Fahrzeug

- Verpflegungstross II: 1 LKw 3 to, 1 Krad

Die Verpflegungstrosse I wurden meist zusammengefasst vom Bataillon, die Verpflegungstrosse II durch das Regiment eingesetzt.

Bei mot. Einheiten gab es keine Trennung in V-Tross I und II, hier hatte die Kompanie 2 Verpflegungs-Lkw.

- drei zweispännige Fahrzeuge beim Gefechtstross für den Nachschub bzw. das Mitführen der Munition.

Bataillon

Das im Rahmen eines Regiments eingesetzte Bataillon hatte für seinen Stab Gefechts- und Verpflegungstrosse ähnlich wie eine Kompanie, dazu einen im Offiziersrang stehenden Zahlmeister als Sachbearbeiter für Versorgungsfragen, der auch die zusammengefassten Verpflegungstrosse der Kompanien führen konnte.

- Leichte Artillerie-Abteilungen hatten für die Munitionsversorgung jeweils eine leichte Artilleriekolonne (mot., teils auch bespannt) mit einer Ladekapazität von 36 t.

- Schwere Artillerie-Abteilungen verfügten für jede ihrer drei Batterien über eine leichte Artilleriekolonne (mot.) mit einer Ladekapazität von 28 t.

- Selbständige Bataillone hatten neben den üblichen Verpflegungs- und Gefechtstrossen häufig eine leichte Kolonne für den Nachschub des aufgabenspezifischen Verbrauchsmaterials. Beim Divisions-Pionierbataillon gab es eine leichte Pionierkolonne mit 9 zweispännigen Fahrzeugen, die Nachrichtenabteilung hatte eine leichte Nachrichtenkolonne mit 5 LKw.

Regiment

Beim Regiment gab es den Verpflegungsoffizier und den Oberzahlmeister als Sachbearbeiter der Versorgungsangelegenheiten. Dazu hatte das Regiment Verpflegungs- und Gepäcktross und führte meistens zusammengefasst die Verpflegungstrosse I der Kompanien und Bataillone.

Weiter verfügte das Regiment über eine leichte Kolonne mit bespannten Fahrzeugen (unterschiedliche Anzahl). Die leichte Kolonnen der Regimenter wurden meistens von den Quartiermeisterabteilungen der Divisionen eingesetzt und dienten vor allem dem Munitionsnachschub.

Das Divisions-Artillerieregiment hatte keine eigene Nachschubkolonne, da hier die Abteilungen eigenen Kolonnen hatten. (drei leichte Kolonnen zu je 36 t in den drei leichten Abteilungen, drei leichte Kolonnen zu je 28 t in der schweren Abteilung, gesamt also sechs Kolonnen im Artillerie-Regiment).

Division

Verantwortlich für Versorgung der Division war im Divisionsstab der I b –Generalstabsoffizier mit der Quartiermeisterabteilung. Führer der Nachschubdienste war der Divisionsnachschubführer, dem ein weiterer Offizier als Führer der Versorgungstrosse unterstand. Die Division richtete keine festen Lager / Parks für Versorgungsgüter ein, hier konnten nur geringe Mengen für den ersten Ersatzbedarf auf den Transportfahrzeugen beweglich bereitgehalten werden.

An Nachschubeinheiten waren bei der Infanteriedivision vorhanden:

(ohne Sanitätseinheiten, Anzahl und Art der Kolonnen je nach Aufstellungswelle und Kriegsphase unterschiedlich):

1 Verpflegungsamt, zuständig für das Beschaffen der Verpflegungsmittel und die Einrichtung der Verpflegungsausgabestellen.

- 1 Bäckereikompanie

- 1 Schlächtereizug, teils auch eine Schlächtereikompanie

- 1 Feldpostamt

- 8 kleine Kraftwagen-Kolonnen (je 30 t Ladefähigkeit), ein Teil dieser Kolonnen wurde später durch bespannte Kolonnen ersetzt.

- 1 kleine Kraftwagenkolonne für Betriebsstoff (25 cbm)

1 Nachschubkompanie (mot.) für Einrichtung und Betrieb der verschiedenen Ausgabestellen für Nachschubgüter

- 1 Werkstatt-Kompanie (mot.)

- 1 Veterinärkompanie

1942 wurden je drei Kraftfahrkolonnen zu einer Kraftfahrkompanie, je drei bespannte Fahrkolonnen zu einer Fahrschwadron zusammengefasst.

1944 wurden die Verpflegungsämter in Divisionsverwaltungskompanien umbenannt, Bäckereikompanie und Schlächtereizug verloren ihre Selbständigkeit und traten als Züge zu dieser Verwaltungskompanie.

Korps

Die Armeekorps waren in die Versorgung der ihnen unterstellten Divisionen nicht eingeschaltet und hatten nur die fest zugeteilten Korpstruppen zu versorgen. Dazu verfügten sie unter dem Befehl des Korps-Nachschubführers über:

- 1 Feldpostamt

- 1-2 Kraftwagenkolonnen (30 t)

- 1 Betriebsstoffkolonne (25 cbm)

- 1 Werkstattzug

Für die Bearbeitung der Versorgungslage war im Korpsstab der Quartiermeister (Generalstabsoffizier) verantwortlich.

Armee

Beim Armee-Oberkommando leitete der Oberquartiermeister die Versorgung der Armee. Ihm waren neben seinem eigenen Stab, zu dem der 2. Generalstabsoffizier (Qu l) und 5. Generalstabsoffizier (Qu 2) gehörten, Fachbearbeiter zugeteilt, die zugleich Aufgaben als Truppenvorgesetzte ihrer rückwärtigen Dienste und als Berater des Oberbefehlshabers auf ihren Gebieten zu erfüllen hatten.

An Nachschubtruppen hatte eine Armee im Wesentlichen (ohne Sanitätstruppen):

- 2 Nachschub-Kolonnen-Abteilungen (mot) für Transportaufgaben (je 360 t Ladekapazität).

- 2 Nachschub-Bataillone für den Betrieb der Parks, Lager und Ausgabestellen.

- 2 Feldwerkstätten (mot), später auch 1 Feldzeugbataillon, Bergezüge, Ersatzteilstaffeln, Reifenstaffeln und Reifen-Runderneuerungsstaffeln.

- je einen Infanterie-, Artillerie-, Pionier-, Kraftfahr-, Nachrichten-, Gasschutzgeräte und Heeresgeräte-Park für das Bereithalten von Vorräten.

- 1 Armeeverpflegungsamt

- 2 Bäckerei-Kompanien, später auch eine Grossbäckereikompanie

- 2 Schlächtereizüge

- 5 Feldpostämter

- 1 Feldpostleitstelle

- 1 Armee-Briefstelle

- 3 Armee-Pferde-Lazarette

- 1 Veterinär-Park (Veterinärgerät, z.B. Hufeisen, Zaumzeug usw.)

- 2 Armee-Pferde-Parks

- 6 Pferdetransportkolonnen.

Anzahl und Art, der einer Armee unterstellten Nachschubtruppen konnten unterschiedlich sein.

Heeresgruppe

Das Oberkommando der Heeresgruppe war in den Gang der Versorgung nicht eingeschaltet. Deswegen verfügte es nicht über eine Quartiermeisterabteilung, sondern lediglich über einen 2. Generalstabsoffizier (Ib), der dem Oberkommando über die Versorgungsfragen den Überblick zu verschaffen hatte, der für Entschlussfassung und Führung notwendig war.

Eigene Nachschubtruppen waren gliederungsmässig nicht vorhanden, jedoch konnten der Heeresgruppe Versorgungstruppenteile, vor allem Transportraum aus den verfügbaren Kräften des OKH / OKW zeitlich begrenzt zugeteilt werden.

Oberste Führung

Zur Verfügung des OKH / OKW standen eine Reihe von Nachschubeinheiten zur Bildung von Schwerpunkten oder für Sonderaufgaben. Hier sind vor allem zu nennen:

- 3 Kraftwagen-Transportregimenter (602, 605, 616), auch als „Grosstransportraum” (GTR) bezeichnet, mit jeweils 16 Kompanien.

- 4 Wirtschaftstransport-Regimenter (603, 628, 629, 630) mit jeweils 20 Kompanien.

- Thermoskolonnen und Kühltransport-Staffeln.

- Grossbäckerei-Kompanien

- Schlächterei-Abteilungen (mit 2 Fleischverwertungs- und 1 Schlachthof-Betriebs-Kp).

- Bekleidungs-Instandsetzungszüge (Eisenbahn)

- bewegliche Schuhinstandsetzungs-Werkstätten

Leistungsangaben und Zahlen

Verpflegung

Richtsätze für Verpflegungsstärken (1940):

- Infanteriedivision: 17’900 Mann

- Panzerdivisvision: 13’300 Mann

- Infanteriedivision (mot.): 15’300 Mann

Tagesration Verpflegung für einen Soldaten wiegt etwa 2,2 – 2,5 kg, dabei 750 Gramm Brot.

Gesamtgewicht der Verpflegung für eine Infanteriedivision: täglich etwa 22 Tonnen.

Leistungsfähigkeit der Verwaltungstruppenteile:

- Bäckereikompanie: 12’000 Brote zu je 1,5 kg täglich.

Schlächtereizug:

- Schlachten und Zerlegen von täglich 15 Rindern oder 120 Schweinen oder 240 Schafen, dazu Herstellung von bis zu 3’000 kg Wurst.

Futterration für ein Pferd täglich etwa:

- 10 kg für Reitpferde (5 kg Hafer, 3,5 kg Heu, 1,5 kg Futterstroh)

- 14,5 kg für schwere Zugpferde (6,5 kg Hafer, 5 kg Heu, 3 kg Futterstroh)

Gesamtgewicht der Futterrationen für alle Pferde einer Infanteriedivision täglich etwa 45 Tonnen.

Munition

Munitionsverbrauch in Schuss/Stück (1. Sept. 1939 bis 1. März 1945)

Transport

Ladekapazität der Kraftwagen-Transportregimenter:

- Rgt 602: 4’500 t

- Rgt 605: 6’000 t

- Rgt 616: 9’000 t.

Eisenbahntransport:

In einem zweiachsigen Güterwagen können an verpackter Munition etwa verladen werden:

- 350’000 Schuss Gewehrmunition (nicht gegurtet) oder

- 250’000 Schuss MG-Munition (gegurtet) oder

- 9’500 Stielhandgranaten oder

- 1’000 Granaten Pak 7,5 cm oder

- 500 Schuss (Granaten u. Treibladungen) le. Feldhaubitze 10,5 cm oder

- 200 Schuss (Granaten u. Treibladungen) schwere Feldhaubitze 15 cm oder

- 500 Granaten Flak 8,8 cm oder

- 10’000 Schuss Pak / Flak 3,7 cm.

Höchstmasse für Nachschubzüge:

- 550 Meter Zuglänge

- 850 Tonnen Brutto- bzw. 500 Tonnen Nettogewicht.

Täglicher Bedarf an Versorgungszügen für die Heeresgruppen der Ostfront, November 1941:

An der Ostfront eingetroffene Versorgungszüge Sept. 1941 – Jan. 1942: