Menschenverluste der Wehrmacht an der "Ostfront"

Datenherkunft: Die Datenherkunft wird beim jeweiligen Thema angezeigt.

aus-der-zeit.site > Unbegreifliches und Folgen

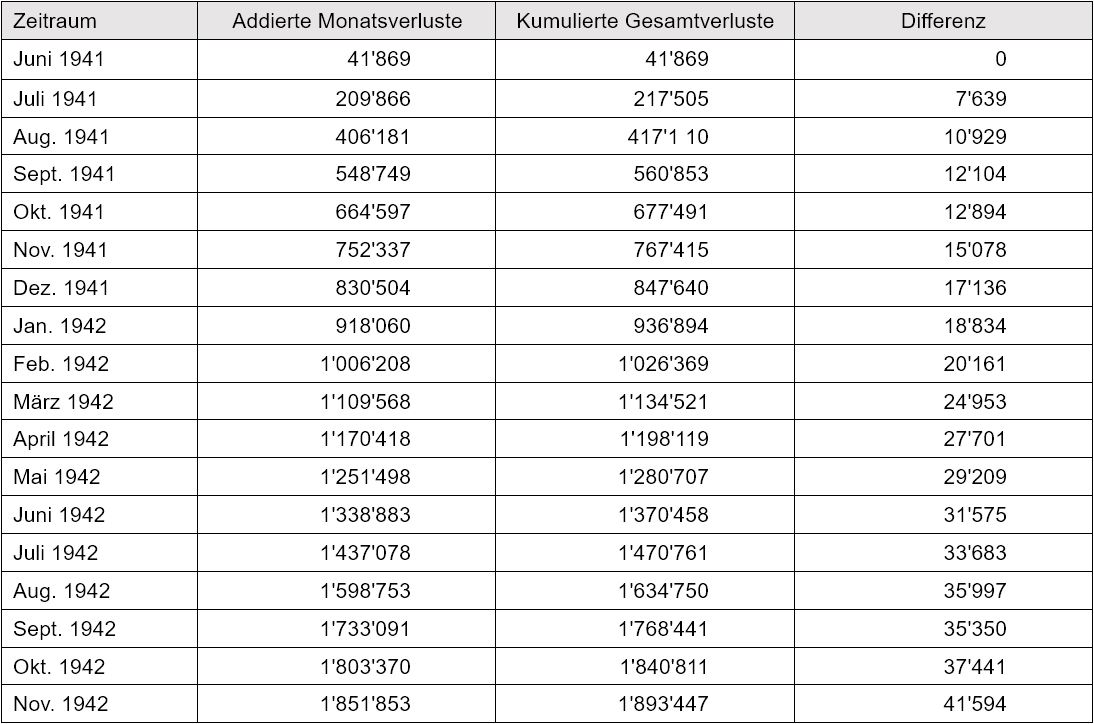

Verluste der Wehrmacht an der "Ostfront" nach Monaten

(Rüdiger Overmans)

Auch wenn viele Menschen in Deutschland, insbesondere aus der jüngeren Generation, nur noch diffuse Kenntnisse über den Zweiten Weltkrieg besitzen, dürfte dennoch die Vorstellung weit verbreitet sein, dass die „Ostfront“ derjenige Kriegsschauplatz in diesem Krieg war, auf dem die härtesten Kämpfe stattfanden und die Wehrmacht die grössten Verluste erlitt. So wie „Verdun“ das Symbol für die exorbitanten Verluste des Ersten Weltkriegs ist, so gilt die „Ostfront“ – und dort speziell das Schicksal der 6. Armee bei Stalingrad – als Synonym für das massenhafte Sterben im Zweiten Weltkrieg“. Im Folgenden soll geprüft werden, ob, bzw. in wie weit dieses Urteil trägt. Leider ist es nicht möglich, auf diese scheinbar so simple Frage eine klare Antwort zu finden; zu zahlreich und widersprüchlich sind die vorliegenden Datenreihen. Sie unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Angaben, sondern auch hinsichtlich der Aussagekraft, wurde doch der Begriff „Verlust“ durchaus unterschiedlich definiert. Im Folgenden sollen hinunter zunächst die blutigen Verluste, d.h. die Summe der Gefallenen, der Vermissten einschliesslich der in Kriegsgefangenschaft Geratenen und derjenigen Verwundeten verstanden werden, die so schwer verletzt waren, dass sie vom Kriegsschauplatz evakuiert werden mussten. Zum Abschluss werden dann diese blutigen Verluste mit den demographischen Daten verglichen. Die folgenden Ausführungen gliedern sich in drei Abschnitte. Zunächst werden das Meldewesen der Wehrmacht und die Abhängigkeit der Verlustangaben von diesen Meldewegen aufgezeigt. In einem zweiten Schritt werden die vorhandenen Daten in den historischen Kontext gestellt und nach verschiedenen Richtungen differenziert. Abschliessend werden die Wehrmachtstatistiken dann mit demographischen Ergebnissen verglichen. Innerhalb der Wehrmacht existierten zwei Meldewege für Verluste: Der IIa-Meldeweg: Die Personalabteilung (Stabsabteilung IIa) meldete die Verluste täglich an den übergeordneten Verband. Dort wurden sie zu 10-tägigen Meldungen und anschliessend auf der Ebene der Gesamt-Wehrmacht zu monatlichen Meldungen zusammengefasst. Der IVb-Meldeweg: In gleicher Weise meldeten die Sanitätsoffiziere (Stabsabteilung IVb) auf ihrem ärztlichen Fach-Meldeweg. Diese Meldungen erfolgten zunächst 3-tägig, dann 10tägig. Die Angaben des Sanitätswesens lagen in der Regel deutlich unter denen des Personalwesens. Die Wehrmacht führte den Unterschied darauf zurück, dass die Ärzte zwar über die Kranken stände gut informiert waren, die Einheiten ihnen jedoch die Verluste nicht immer vollständig meldeten. Damit war der IVb-Meldeweg zwar weniger zuverlässig, die Daten lagen jedoch schneller vor die als des IIa-Meldeweges. Für die Zwecke der militärischen Führung überwog dieser Geschwindigkeitsvorteil; für militärischen Operationsentscheidungen war es wichtiger, Informationen möglichst schnell zu erhalten, als dass es auf möglichst exakte Daten angekommen wäre.1 Auf der Ebene der Wehrmachtteile wurden die Ergebnisse der beiden Meldewege miteinander abgeglichen und zu Monatszahlen aggregiert. Diese Zahlenreihen lagen den langfristige Planungen und Entscheidungen zugrunde. Die folgende Tabelle zeigt die Verluste an der „Ostfront“ auf dieser Basis; sie endet mit dem Dezember 1944. Der Grund hierfür ist nicht in einer fehlenden Datenbasis zu suchen, schliesslich liegen lückenhafte Daten bis in den April 1945 vor, sondern in einer methodischen Überlegung. Ab Anfang 1945 wurde das gesamte Reichsgebiet zur Operationszone, Millionen deutscher Soldaten versuchten, sich von der „Ostfront“ abzusetzen, um sich den Westalliierten gefangen zu geben. Damit lassen sich die Verluste immer weniger einer Front zuordnen. Mit der Kapitulation gerieten – von wenigen Ausnahmen abgesehen – alle deutschen, d.h. die Verlustrate an allen Fronten betrug annähernd 100%. Von daher verlieren vergleichende Überlegungen ab Ende 1944 zunehmend ihren Sinn.

Nicht jedem Leser wird sich die Dimension der in der obigen Tabelle aufgezeigten Verluste erschliessen; einige Vergleichszahlen sollen daher dazu dienen, die Grössenordnungen aufzuzeigen: Der Personalumfang einer Heeresdivision lag bei Kriegsbeginn oberhalb von 15’000 Mann, im Laufe des Krieges wurde das Personalsoll um einige Tausend Soldaten gesenkt. Tabelle 1 weist aus, dass auch in „ruhigen Zeiten“ die monatlichen Gesamtverluste selten unter 50’000, nie aber unter ca. 36’000 Mann fielen. Mit anderen Worten: Die Wehrmacht hat an der „Ostfront“ selbst in den kampfärmsten Zeiträumen durchschnittlich drei vollständige Divisionen pro Monat verloren. Im Allgemeinen jedoch lag die Verlustrate bei ca. 120’000 Mann – dem Personalumfang von einer ganzen Armee; im September 1944 war mit Verlusten von 426’159 Mann die Dimension einer ganzen Heeresgruppe erreicht. Oder um eine andere Vergleichsbasis zu wählen: Die Zahl der wehrfähigen Männer pro Geburtsjahrgang lag in Deutschland zwischen 400’000 und 500’000 Mann; folglich war nach ca. 3 bis 4 Monaten ein ganzer Geburtenjahrgang „verheizt“. Vergleicht man die obigen Angaben mit markanten operationsgeschichtlichen Ereignissen, dann fällt allerdings auf, dass diese sich in den Zahlen nicht exakt widerspiegeln. Hierfür einige Beispiele: Im Winter 1942/43 erlitt die Wehrmacht an der Ostfront grosse Verluste, darunter der überwiegende Teil der 6. Armee, ca. 170’000 Mann. Die obige Statistik weist jedoch für diesen Zeitraum unterdurchschnittliche Werte aus. Gleiches gilt für den Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte im Juni/Juli 1944 oder die Vernichtung der Heeresgruppen Ukraine und Südukraine auf dem Balkan im Sommer 1944. Ab Herbst 1944 sind die Angaben in den Statistiken zunehmend als lückenhaft ausgewiesen, weil Meldungen nicht oder nicht rechtzeitig eingetroffen waren. Der Grund für diese offensichtlichen Defizite liegt in einem Problem, an dem beide „VerlustMeldeverfahren“ gleichermassen litten. Ihre Ergebnisse werden heute verstanden als die Summe der tatsächlichen Verluste eines Monats; tatsächlich weisen diese Statistiken jedoch nur die Verluste aus, die im jeweiligen Zeitraum gemeldet worden sind. Verspätete Meldungen, insbesondere kurz vor dem Stichtag, sind nicht periodengerecht erfasst. Im Extremfall wurden sogar Einheiten von der Roten Armee vollständig zerschlagen, wie die 6. Armee bei Stalingrad oder die Heeresgruppen auf dem Balkan. Solche Einheiten konnten ihre Verluste nicht mehr melden.

Leider verteilten sich die Meldeverspätungen und – ausfälle keineswegs gleichmässig über die Dauer der Kriegführung. Sie waren gering in Phasen relativer Ruhe und häuften sich während der Kämpfe, insbesondere in Rückzugsphasen. Im Ergebnis wurden dadurch die unter dem Aspekt des Verlustwesens weniger bedeutenden Ruhephasen weitgehend korrekt ausgewiesen, während insbesondere katastrophale Niederlagen oder Rückzüge mangels Meldungen nicht in ihrem vollen Ausmass abgebildet wurden.

Allerdings ist es möglich, das Ausmass dieser Verzerrung aufzuzeigen. Die laufenden monatlichen Verlustmeldungen wiesen nämlich nicht nur die Verluste des Berichtsmonats aus, sondern auch die Summe aller bisher erlittenen Verluste. Darin wiederum enthalten waren die Nachmeldungen, die in den jeweiligen Monaten nicht rechtzeitig hatten gemeldet werden können. Den Umfang dieser Nachmeldungen, die in den monatlichen Angaben nicht aufscheinen, weist die nachfolgende Tabelle aus. In der ersten Spalte sind die monatlichen Verluste addiert, wie sie sich aus den monatlichen Meldungen ergeben. Die zweite Spalte enthält die Gesamtverluste einschliesslich der Nachmeldungen, wie sie in den monatlichen Berichten ausgewiesen sind. Die letzte Spalte weist die Differenz zwischen den bei ersten Zahlenreihen aus.

Kumulierte Verluste der Wehrmacht an der „Ostfront“

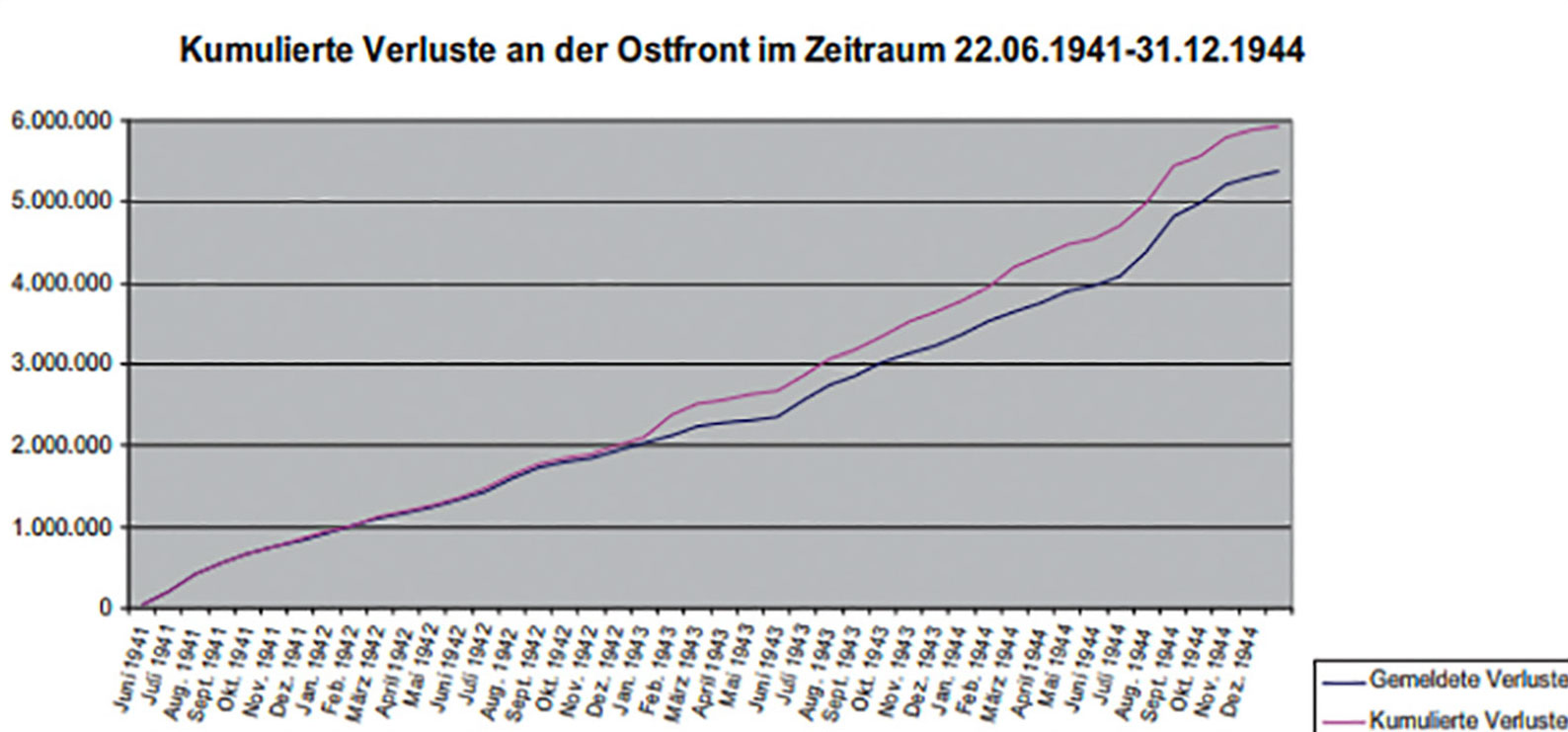

Zur Veranschaulichung sind die Ergebnisse der obigen Tabelle im nachfolgenden nochmals graphisch dargestellt:

Deutlich wird, dass die Differenz zwischen den beiden Zahlenreihen bis Anfang 1943 noch relativ klein ausfiel, dann aber im Februar 1943 auf mehr als 200’000 Mann anstieg. Hier machten sich die Verluste bei Stalingrad bemerkbar, die erst in den Folgemonaten gemeldet worden waren. Gleiches galt für die Verluste im Sommer 1944 beim Zusammenbruch der Heeresgruppen Mitte sowie Ukraine und Südukraine.

Dieses Strukturdefizit der Meldewege war auch der Wehrmachtführung bewusst, es stellte jedoch für die Operationsführung kein wesentliches Problem dar. In den ersten Kriegsjahren bis zum Angriff auf die Sowjetunion waren die Verluste so gering gewesen, dass sie durch die Wehrersatzorganisation problemlos ersetzt werden konnten – Führungsentscheidungen waren hier nicht notwendig. Ab dem Juni 1941 wuchsen dann allerdings die Verluste ins Unermessliche. Von nun an war die Wehrmacht zu keinem Zeitpunkt mehr in der Lage, die Verluste vollständig zu ersetzen. Damit war es aber auch für militärische Einsatzentscheidungen nicht mehr wichtig, die exakte Höhe der Verluste zu kennen – ein grober Anhalt, wie sie die IIa- oder IVb-Statistiken boten, genügte der Führung zunächst vollauf. Anders verhielt es sich bei den Stäben, die für Organisationsfragen und den Personalersatz zuständig waren. Sie waren nicht auf kurzfristig verfügbare, sondern auf zuverlässige Zahlen angewiesen. Bereits zum 1. Oktober 1941 war daher in der Abteilung Wehrmachtverlustwesen des OKW ein „Sachgebiet Statistik“ aufgestellt worden, das sich mit der Verbesserung des statistischen Systems beschäftigte. Im August 1944 legte dieses Referat eine interne

Denkschrift vor, die die Defizite des Meldewesen aufzeigte, in dem sie die Ergebnisse der verschiedenen Meldewege bei einigen „Feldzügen“ der Jahre 1939/1940 aufzeigte:

Tabelle 3: Verluste des Heeres in einzelnen „Feldzügen“

Wie die obige Tabelle ausweist, lagen die tatsächlichen Verluste selbst bei vergleichsweise „kleinen“ militärischen Einsätzen wie dem „Polenfeldzug“ oder dem „Norwegenfeldzug“ um mindestens 50% über den gemeldeten Verlusten. Dabei stellte dieses Ergebnis noch keineswegs das Endresultat dar, waren doch die Verluste des Wehrmachtgefolges und der Gefolgschaftsmitglieder der Wehrmacht in den obigen Angaben noch nicht berücksichtigt.

Wie eingangs bereits erwähnt, bestand das grundlegende Problem der bisherigen Meldewege darin, dass die militärischen Verbände, die die Meldungen erstatten mussten, gleichzeitig diejenigen waren, die im Kampfe standen und eigentlich nicht in der Lage waren, diese Aufgabe mit der notwendigen Sorgfalt zu erfüllen. Zusätzlich trat im Laufe des Krieges immer öfter der Fall ein, dass Einheiten vollständig vernichtet wurden und niemand mehr vorhanden war, der die Verluste hätte melden können. In Erkenntnis der Unmöglichkeit, die aufgezeigte Problematik zu lösen, entschloss sich die Wehrmacht, einen anderen Weg zu gehen. Die neue Regelung knüpfte daran an, dass die Todesfälle unabhängig von den IIa- und IVb-Meldewegen zusätzlich namentlich an die Wehrersatzdienststellen gemeldet wurden, um die administrativen Folgemassnahmen von der Sterbefallanzeige bis zur Witwenrente einzuleiten. Dort, wo ganze Grossverbände vernichtet worden waren, schaltete die Wehrmacht Abwicklungsstäbe ein, die diese Aufgaben ersatzweise übernahmen.

Die Wehrersatzdienststellen wurden nun verpflichtet, mittels Hollerith-Karten die Verlustfälle über die Statistischen Landesämter an eine Aussenstelle des Statistischen Reichsamtes zu melden, die bei der Abteilung Wehrmachtverlustwesen eingerichtet worden war. Der Einsatz von Hollerith-Karten ermöglichte die Auswertung nach unterschiedlichen Kriterien, wie Dienstgrad, Einsatzregion, Lebensalter, etc. Insgesamt handelte es sich um ein erstaunlich modernes System; es besass allerdings drei Nachteile:

Es erfasste zunächst nur die Toten, nicht aber die Verwundeten und die Vermissten – und damit nur einen Teil der Gesamtverluste.

Es ist problematisch, die Zahl der Toten mit der neuen Methode zu erfassen und die Zahl der Vermissten jedoch auf traditionelle Weise. Schliesslich mag derselbe Soldat in der einen Methode als „tot“ verbucht sein, mit der anderen jedoch als „vermisst“. Auslassungen und Doppelerfassungen dürften unvermeidbar sein.

Das neue Erfassungssystem funktionierte erst ab ca. Mai 1944. Allerdings war dies die Zeit, in der die deutsche Infrastruktur unter der alliierten Bombardierung zusammen zu brechen begann. Zahlreich finden sich in den Akten Meldungen und Rückfragen, weil Pakete mit Zählkarten ihren Empfänger nicht erreicht hatten.

Ab August 1944 wurden die Verluste nach diesem System ausgewiesen; bezeichnenderweise beginnt in den Folgemonaten die Differenzen zwischen den monatlichen und den kumulierten Verlusten zu sinken. Auch wenn also das neue System nie perfekt funktionierte, half es dennoch, den Informationsstand zu verbessern.

Nachdem nun die methodologische Dimension der Meldewege diskutiert ist, sollen im Folgenden die vorliegenden Ergebnisse hinsichtlich einiger Variablen differenziert werden.

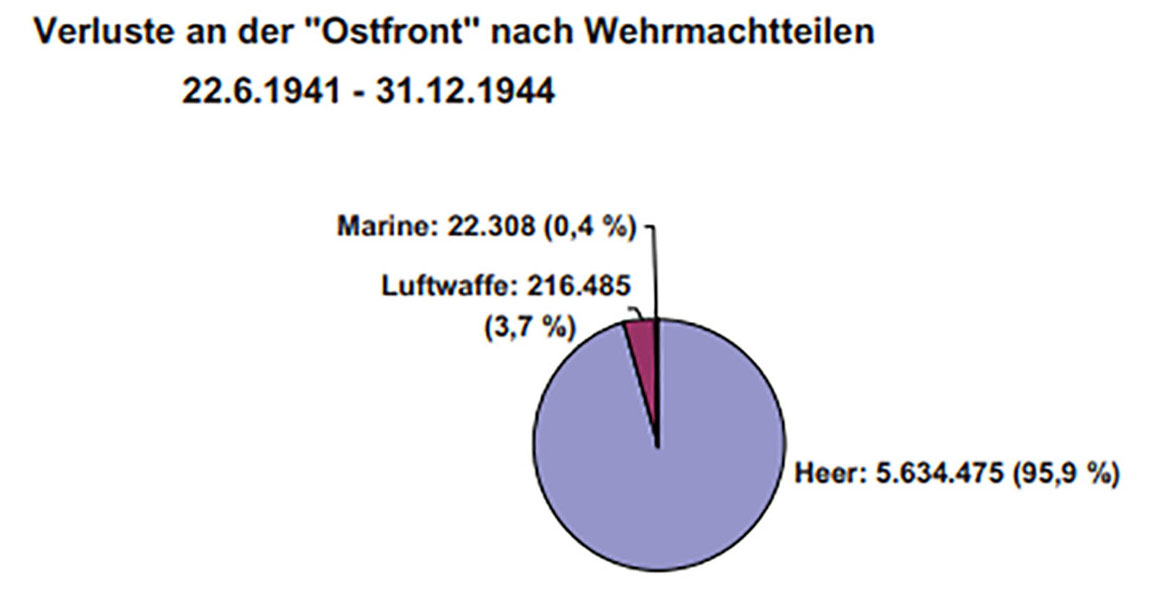

Die nachfolgende Grafik zeigt zunächst einmal die Verteilung nach Wehrmachtteilen:

Wie nicht anders zu erwarten war, entfällt die ganz überwiegende Anteil der Verluste auf das Heer; die Verluste der Marine sind marginal. Die Luftwaffe stellt mit 4% nur einen geringen Anteil der Opfer. Die Vermutung, dass es sich dabei um Flieger handeln könnte, liegt zwar nahe geht aber grossenteils fehl. Im Sommer 1942 hatte nämlich Hitler befohlen, die Luftwaffe personell zu verkleinern. Die so gewonnenen Personalreserven wurden allerdings nicht zur Verstärkung des Heeres eingesetzt, sondern aus ihnen wurde 20 Luftwaffenfelddivisionen gebildet, die unter Führung von Luftwaffenoffizieren ohne infanteristische Ausbildung an der Ostfront eingesetzt wurden. Wie nicht anders zu erwarten war, erlitten sie grosse Verluste. Der überwiegende Anteil der Luftwaffenverluste im Osten dürfte sich daher auf Luftwaffenangehörige im infanteristischen Einsatz beziehen. Noch deutlicher werden die Unterschiede, wenn man die Verluste auf die unterschiedlichen Personalstärken der Wehrmachtteile bezieht. Im Folgenden soll der Vergleich zur Situation am 1.7.1944 gezogen werden:

Tabelle 4: Vergleich der Verluste mit den Stärken der Wehrmachtteile und der Befehlsbereiche sowie der Waffen-SS am 1.7.19445

In der linken Hälfte der obigen Tabelle sind die Anteile der Wehrmachtteile und der Befehlsbereiche am personellen Gesamtumfang der Wehrmacht von 9’570’000 Soldaten zum 1.7.1944 angegeben; demnach waren zu diesem Zeitpunkt 22,6% in den Verbänden des Feldheeres an der „Ostfront“ eingesetzt. In der rechten Hälfte der Tabelle sind nun die Anteile der Wehrmachtteile bzw. Befehlsbereiche an den blutigen Gesamtverlusten im Zeitraum 22.6.1941 bis 1.7.1944 ausgewiesen. Dabei ergibt sich, dass die Verbände des Heeres und der Waffen-SS an der „Ostfront“ 87,1% der Gesamtverluste der Wehrmacht in Höhe von 5’410’016 Mann erlitten; hinzu kommen die weitaus kleineren Verluste der Luftwaffe und der Marine, die sich aber zusammen mit denen des Heeres an der Ostfront auf 90,4% der Gesamtverluste addieren. Bezieht man die blutigen Verluste nicht auf die Gesamtwehrmacht, sondern auf die Verluste des jeweiligen Wehrmachtteils, dann zeigt sich, dass 92,9% der blutigen Verluste des Heeres sich an der „Ostfront“ ereigneten.

Es läge nun nahe zu urteilen, dass offensichtlich das Feldheer mit einem Umfang von 22,6% der personellen Gesamtstärke der Wehrmacht 87,1% der Gesamtverluste getragen hat, während beispielsweise die Marine bei einem Personalanteil von 8,6% nur 1,1% der Verluste erlitt. Ein solcher Schluss ist allerdings nur unter Vorbehalten möglich. Zunächst einmal decken sich die den beiden Tabellenhälften die zugrunde liegenden Definitionen nicht. So ist in der linken Tabellenhälfte bei den Personalstärken das Feldheer getrennt von der Waffen-SS ausgewiesen; in der rechten Tabellenhälfte ist dies nicht der Fall. Ausserdem sind in der rechten Tabellenhälfte die Verluste vor dem Beginn des „Ostfeldzugs“ nicht berücksichtigt. Diese lagen allerdings bei „nur“ 50’000 Soldaten, verändern also das Gesamtergebnis nur marginal. Darüber hinaus stellen die Angaben in der linken Tabellenhälfte eine Stichtagsgrösse dar, die Zahlen in der rechten Hälfe jedoch eine Flussgrösse, die Summe der Verluste über einen längeren Zeitraum hinweg.

Wenn man nun unter Berücksichtigung all dieser Unschärfen versucht, zu einem Ergebnis zu kommen, dann scheint der Schluss gerechtfertigt, dass das „Ostheer“ einschliesslich der dort eingesetzten Waffen-SS-Verbänden bei einem Personalanteil von rund 25% ca. 93% der blutigen Verluste des Heeres einschliesslich der Waffen-SS und ca. 87% der blutigen Gesamtverluste der Wehrmacht getragen haben. – ein eindeutiger Beleg für die These, dass die „Ostfront“ tatsächlich der Kriegsschauplatz mit den höchsten Verlusten war.

Allerdings stellt dieses Ergebnis nur eine Momentaufnahme, den Sachstand vom 1. Juli 1944 dar. Zu anderen Stichtagen während des Krieges ergeben sich andere Prozentwerte. So wirkten sich in der zweiten Jahreshälfte 1944 die Verluste aus der Invasionsschlacht in der Normandie statistisch aus, der Anteil der „Ostfront“ an den Verlusten sank dementsprechend. Die nachfolgende Tabelle weist diesen Effekt aus:

Tabelle 5: Verluste der Wehrmacht nach Kriegsschauplätzen

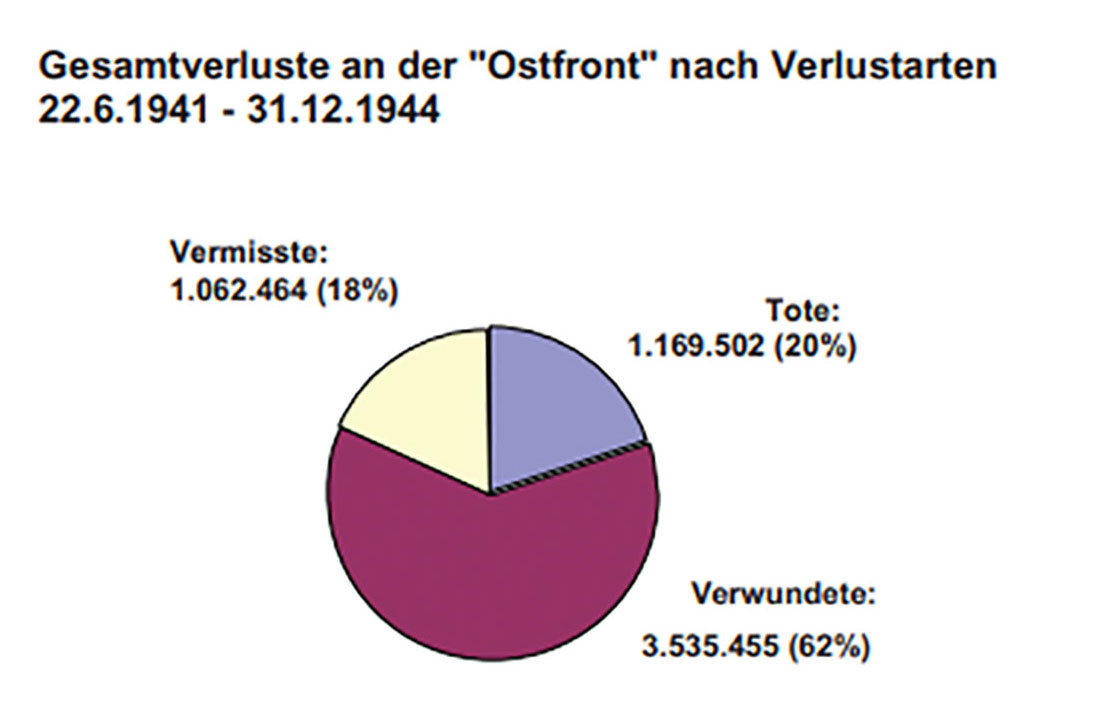

Bisher waren stets die blutigen Verluste, d.h. die Summe der Toten, Vermissten einschliesslich der in Gefangenschaft Geratenen und derjenigen, die aufgrund der Schwere ihrer Verwundung vom Kriegsschauplatz evakuiert worden waren, ausgewiesen worden. Geht man nun zum Abschluss von der militärischen Definition des Begriffs „Verlust“ im Sinne der Minderung der Kampfkraft ab, dann fragt sich, wie viele Menschen tatsächlich ihr Leben an der „Ostfront“ verloren haben. Eine erste Antwort gibt die nachfolgende Tabelle, die Verteilung der blutigen Verluste auf die drei Unterkategorien ausweist:

Wie der Grafik zu entnehmen ist, waren „nur“ ca. 40% der Verluste dauerhaft für die Wehrmacht verloren, weil diese Soldaten entweder tot oder vermisst waren. Bei den Verwundeten konnte man erfahrungsgemäss damit rechnen, dass etwa die Hälfte wieder einsatzfähig werden würde. Die wieder genesenen Verwundeten stellten für die Wehrmachtführung daher eine wichtigere Personalersatzquelle dar als die neuen Rekruten. Fragt man nun aber, wer tatsächlich sein Leben an der „Ostfront“ verloren hat, dann zeigt die nachfolgende Tabelle doch eine deutlich andere Verteilung als die bisher dargestellten Statistiken:

Zwar ist auch hier das Ergebnis eindeutig, der östliche Kriegsschauplatz ist mit Abstand der wichtigste. Dieser Sachverhalt wird noch eindeutiger, wenn man bedenkt, dass im obigen Schaubild alle Todesfälle ab 1.1.1945 den Endkämpfen zugeordnet sind. Der wesentliche Teil davon dürfte jedoch den Endkämpfen im Osten zuzurechnen gewesen sein. Hinzu kommen die Todesfälle in Kriegsgefangenschaft, von denen weitere 360’000 auf den sowjetischen Gewahrsam entfallen. Insgesamt sind daher vermutlich 3,5 bis 4 Millionen deutsche Wehrmachtangehörige an der Ostfront ums Leben gekommen oder in sowjetischer Gefangenschaft gestorben. Bezogen auf die Gesamtverluste von 5,3 Millionen sind dies zwei Drittel bis drei Viertel aller deutschen demographischen Verluste. Dennoch ist dieser Anteil geringer als er vorher bei den Statistiken über die blutigen Verluste ausgewiesen war. Diese Differenz erklärt sich daraus, dass die „Ostfront“ derjenige Kriegsschauplatz war, auf dem am längsten gekämpft worden ist. Entsprechend viel höher war die Zahl der Personen, die dort – unter Umständen sogar mehrfach – verwundet wurden und am Ende doch umkamen. In den Statistiken über die blutigen Verluste scheinen solche Vorgänge aus mehrfachen Verwundungen und ein Todesfall auf, unter demographischen Aspekten handelt es sich „lediglich“ um einen Todesfall.

Gleichgültig welche der beiden Betrachtungsweisen – die demographische oder die der Wehrmachtmeldungen – eines bleibt immer deutlich: Die diffuse Vorstellung, die „Ostfront“ sei der Kriegsschauplatze mit den grössten Verlusten gewesen, bestätigt sich. Die Hauptlast trug dabei das Heer. Der grösste Teil der blutigen Verluste bestand jedoch aus Verwundungen, die die Betroffenen in vielen Fällen glücklicherweise überlebten – allerdings vielleicht nur, um wieder an der „Ostfront“ eingesetzt zu werden und dann doch noch ums Leben zu kommen.

Übersicht Menschen-Verluste im Zweiten Weltkrieg

(weltkrieg2.de)

Hinweis zur Sowjetunion: Während der Zeit des Kommunismus blieben Unterlagen über den Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion unter Verschluss und die offiziell angegeben Verlustzahlen waren propagandistische Schönfärbungen. Stalin selbst erklärte im Mai 1946, dass sich die sowjetischen Verluste von 1941 bis 1945 auf 7 Millionen Tote belaufen haben.

Eine genauere Untersuchung im März 2008, bei der die eingetragenen Dienstpflichtigen der Roten Armee überprüft wurden, ergab, dass als tot oder vermisst 14,241 Millionen (970’000 Offiziere und 13’271’269 Wehrpflichtige) Soldaten gelten müssen. Diese Arbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen, da weiterhin Kriegsgräber auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und in Osteuropa untersucht werden.

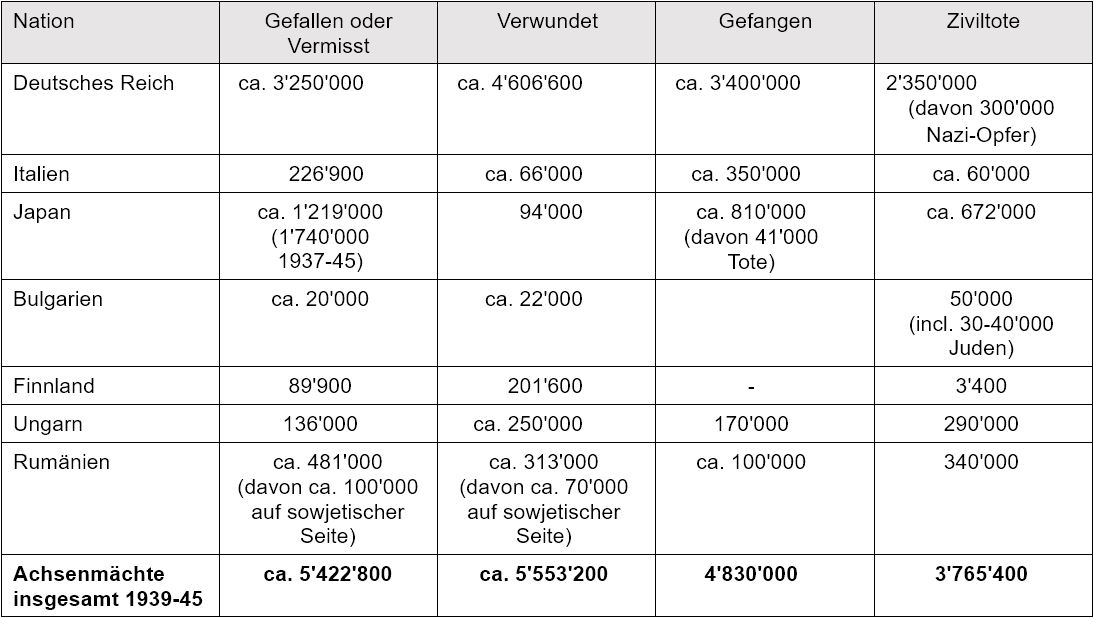

Achsenmächte

Gesamtzahl der Opfer

Holocaust