Flucht und Vertreibung

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Unbegreifliches und Folgen

Deutsche aus Mittel- und Osteuropa 1945–1950

Die Flucht und Vertreibung Deutscher aus den deutschen Ostgebieten und aus Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa während und nach Ende des Zweiten Weltkrieges von 1945 bis 1950 umfasst Flucht, Vertreibung und die erzwungene Auswanderung grosser Teile der dort ansässigen deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen. Sie betraf 12 bis 14 Millionen Deutsche in den Ostgebieten des Deutschen Reiches und deutschsprachige Bewohner aus Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa. Sie war eine Folge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und Kriegsverbrechen in Ostmitteleuropa und Südosteuropa während der Zeit des Nationalsozialismus und der Gebietsverluste des Deutschen Reiches, die die Siegermächte (USA, Sowjetunion, Grossbritannien) auf der Potsdamer Konferenz 1945 festlegten.

Geschichte

Auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 setzte Josef Stalin die Abtrennung der bereits 1939 bis 1941 sowjetisch besetzten polnischen Ostgebiete an die Sowjetunion durch. Ostpolen war im Zuge des Friedensvertrags von Riga 1921 polnisch geworden. Das Gebiet hatte bis 1793 zu „Altpolen“ gehört. Mit dem polnisch-sowjetischen Geheimvertrag vom 27. Juli 1944 (geschlossen mit dem Lubliner Komitee) hatte die sowjetische Regierung anerkannt, dass „die Grenze zwischen Polen und Deutschland auf einer Linie westlich von Swinemünde zur Oder, wobei Stettin auf polnischer Seite bleibt, weiter den Lauf der Oder aufwärts zur Mündung der Neisse und von hier an der Neisse bis zur tschechoslowakischen Grenze festgelegt werden soll“; auch der zweite Grenzvertrag vom 16. August 1945 mit der Polnischen Provisorischen Regierung der Nationalen Einheit enthielt diese Festlegung. Eine verbreitete Annahme lautet, die Übergabe der Ostgebiete des Deutschen Reiches an Polen sei von Anfang an als ein Ausgleich für den Verlust im Osten gedacht gewesen. Doch diese Erklärung wurde erst später Teil der sowjetischen Begründung. Die polnischen Ostgebiete waren ethnisch heterogen, wobei in den Grossstädten wie Lemberg (Lwów) und Wilna (Wilno) die Polen dominierten, auf dem Land ausser in der Gegend um Wilna Weissrussen und Ukrainer. Polen, Weissrussen und Ukrainer stellten die grössten Volksgruppen, wobei um Wilna die Polen, zwischen Njemen (Memel) und Pripjet die Weissrussen, südlich des Pripjet die Ukrainer die Mehrheit stellten.

Tatsächlich erhoben seit 1939 polnische Kommunisten Anspruch auf deutsche Gebiete ohne einen nennenswerten Anteil ethnischer Polen und forderten die Entfernung der Deutschen aus diesen Gebieten.

Die bürgerliche polnische Exilregierung in London erhob Anspruch auf Teile Ostpreussens und Schlesiens, in denen es eine polnische Minderheit gab. Die Forderung einer Oder-Neisse-Linie hatte eine bis 1917 zurückreichende Geschichte und erhielt Nahrung durch das Versprechen Stalins von 1941 gegenüber Władysław Sikorski, dass die künftige Westgrenze Polens die Oder sein werde.[3] In der polnischen Westforschung waren diese Vorstellungen in Entgegnung auf die deutsche Ostforschung auf eine bis ins 10. Jahrhundert zurückreichende Argumentationsbasis gestellt worden. Daraus ergab sich bei Kriegsende die Einrichtung des bis 1949 bestehenden „Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete“.

Der Flucht und Vertreibung von Deutschen aus den Ländern östlich von Oder und Lausitzer Neisse ging die Massendeportation und die Ermordung von Juden, Polen und Russen in den im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht eroberten Gebieten voraus. Millionen von Menschen wurden zur Zwangsarbeit in das Deutsche Reich verbracht. Volksdeutsche aus Südtirol und Russlanddeutsche wurden in den eroberten Gebieten im Osten der Reichsgrenze neu angesiedelt und sollten dort neue „deutsche Siedlungsinseln“ bilden (vgl. Generalplan Ost).

Bereits ab Sommer 1941 forderten die polnische und die tschechoslowakische Exilregierung in London Grenzkorrekturen nach dem Sieg über das Deutsche Reich. Dies sollte ausdrücklich die Entfernung der deutschen Bevölkerung aus diesen Gebieten und auch aus dem übrigen Staatsgebiet einschliessen. Die polnische Exilregierung begründete ihre Forderung damit, dass die deutschen Gebiete eine Entschädigung für die Verluste an Gütern und Menschen während der Besatzungszeit sein sollten, und verwies dabei auf die Verbrechen der Nationalsozialisten im Generalgouvernement. Stalin rechnete damit, dass die Sowjetunion mit der Vertreibung und Enteignung von Millionen Deutschen gegenüber Polen und der Tschechoslowakei dauerhaft als Garantiemacht eines neuen Status quo auftreten zu können. Mit diesem Kalkül hatten das zaristische Russland und später die Sowjetunion bereits im Nordkaukasus Vertreibungen als Mittel der Politik angewandt. 1944 liess Stalin einige Bergvölker (Balkaren, Tschetschenen, Inguschen und andere) nach Mittelasien deportieren.

Die geforderte Vertreibung der Deutschen wurde mit einem Verweis auf das Verhalten der deutschen Besatzer zu legitimieren versucht. Hinzu kamen, insbesondere in Polen, sozioökonomische Ziele. Weite Gebiete Ostmitteleuropas galten damals als überbevölkert.

In einem Rechtsgutachten, das hinsichtlich der Sudetendeutschen im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung 1991 erstellt wurde, kam der UN-Völker-Rechtsberater Felix Ermacora zu folgendem Ergebnis: „Die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der angestammten Heimat von 1945 bis 1947 und die fremdbestimmte Aussiedlung nach dem Zweiten Weltkrieg widersprach nicht nur der in der Atlantik-Charta und dann in der Charta der UN verheissenen Selbstbestimmung, sondern die Vertreibung der Sudetendeutschen ist Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die nicht verjährbar sind“.

Potsdamer Beschlüsse

Grenzfragen

Auf der Potsdamer Konferenz 1945 wurden die neuen Staatsgrenzen in Ostmitteleuropa von den Alliierten der Form nach erst vorläufig festgeschrieben, als die deutschen Gebiete jenseits von Oder und Neisse polnischer und sowjetischer Verwaltung unterstellt wurden. Von einer „endgültigen Übergabe“ – an die Sowjetunion – „vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der territorialen Fragen bei der Friedensregelung“ ist explizit nur für die „(Abschnitt VI.) Stadt Königsberg und das anliegende Gebiet“ die Rede. Laut Protokoll erklärten die Regierungen der USA und Grossbritanniens, bei einer kommenden Friedenskonferenz den sowjetischen Anspruch auf das Gebiet um Königsberg (nördliches Ostpreussen) unterstützen zu wollen, während eine derartige Erklärung zugunsten Polens nicht dokumentiert ist.

In Abschnitt IX.b (Polen) wird bestimmt, dass „die früher deutschen Gebiete […] einschliesslich des Teiles Ostpreussens, der nicht unter die Verwaltung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken […] gestellt wird, und einschliesslich des Gebietes der früheren Freien Stadt Danzig unter die Verwaltung des polnischen Staates kommen und in dieser Hinsicht nicht als Teil der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland betrachtet werden sollen“, wobei „die endgültige Festlegung der Westgrenze Polens bis zu der Friedenskonferenz zurückgestellt werden soll“.

Bereits einige Wochen zuvor hatte die Sowjetunion die Verwaltungshoheit dieser Gebiete an Polen übertragen.

Sie sind in der Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin deutlich von den vier Besatzungszonen unterschieden, die in Abschnitt III. als „ganz Deutschland“ bezeichnet werden, das (III.B.14.) „als eine wirtschaftliche Einheit zu betrachten“ sei. III.A.2.: „Soweit dieses praktisch durchführbar ist, muss die Behandlung der deutschen Bevölkerung in ganz Deutschland gleich sein“. Dazu gehört auch in Abschnitt „XIII. Ordnungsmässige Überführung deutscher Bevölkerungsteile“, dass die „Überführung der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind“, vorübergehend unterbrochen werden soll und „der Alliierte Kontrollrat in Deutschland zunächst das Problem unter besonderer Berücksichtigung der Frage einer gerechten Verteilung dieser Deutschen auf die einzelnen Besatzungszonen prüfen soll“.

Die Knappheit der Formulierungen wurde ab dem Frühjahr 1946 zu der Behauptung genutzt, die Abtrennung sei nicht endgültig gemeint gewesen, da die Regelung von Gebietsfragen, wie der „final delimitation of the western frontier of Poland“ einer Friedensregelung vorbehalten wurde. Versuche der Sowjetunion, die Potsdamer Beschlüsse insoweit als endgültige Entscheidung zu werten, waren die Vereinigten Staaten entgegengetreten und die bereits laufende Vertreibung ist nicht durch das Abkommen akzeptiert worden

Zwangsaussiedlung

- Bei den Vertreibungsgebieten handelte es sich um: an Polen durch die Alliierten zuerkannte Teile des Deutschen Reiches, wie das südliche Ostpreussen, das östliche Pommern und die Neumark Brandenburg sowie Schlesien;

- den nördlichen Teil Ostpreussens, der entsprechend dem Potsdamer Abkommen der Sowjetunion zugeschlagen und in die russische Teilrepublik (RSFSR) eingegliedert worden war;

- Gebiete, die seit 1919 dem Deutschen Reich abgesprochen wurden, in denen aber nach wie vor Deutsche lebten (beispielsweise das Memelland, Westpreussen, Ost-Oberschlesien und das Territorium des Freistaats Danzig);

- die baltischen Staaten (bereits 1939/40 vertraglich vereinbart);

- das Sudetengebiet, den südlichen Böhmerwald sowie Südböhmen und Südmähren, also die nördlichen, südlichen und westlichen Randgebiete der Tschechoslowakei;

- Prag, Brünn, Olmütz und deutsche Sprachinseln (beispielsweise den Schönhengstgau mit den Städten Mährisch Trübau, Zwittau und Landskron in Zentralböhmen und -mähren sowie Iglau);

- mehrere Regionen in Südosteuropa, vor allem in Ungarn, Rumänien (Siebenbürgen, Banat), Kroatien (Slawonien), Serbien (Vojvodina) und Slowenien (Maribor (Marburg a. d. Drau), Ljubljana (Laibach), Celje (Cilli), die Gottschee (Kočevje), siehe auch Jugoslawien).

Zahlen zu Flucht und Vertreibung

Ob nicht nur die Menschen als Vertreibungsopfer anzusehen sind, die Verbrechen zum Opfer fielen, sondern auch diejenigen, die die Vertreibung aus vielfältigen Gründen nicht oder nur ein paar Jahre lang überlebten, ist umstritten. Man ging unter dem Einfluss der Vertriebenenverbände lange von rund 2,1 Millionen Todesfällen aus. Dabei wurden alle unaufgeklärten Fälle als Todesfälle und alle Todesfälle als vertreibungsbedingt gedeutet. Da die Grundlage die rechnerische Differenz zwischen den statistischen Angaben von 1939 und Angaben von 1948 bildete, enthielt diese Differenz auch die in den Vernichtungslagern getöteten ostdeutschen Juden. Der Bund der Vertriebenen geht gleichwohl weiterhin von etwa zwei Millionen Toten aus. Einige neuere Schätzungen sprechen lediglich von bis zu 600’000 bestätigten Todesopfern zwischen 1944 und 1947. Der Freiburger Historiker Rüdiger Overmans betont, aus Gründen der Gewissenhaftigkeit könnten nur Tote als Tote gezählt werden, während unklare Fälle geklärt werden müssten. Er gibt die Zahl der Todesfälle, die aufgrund der Registrierungen und Nachforschungen in der Nachkriegszeit nachgewiesen oder zumindest plausibel gemacht seien, mit ca. 500’000 an.

Eine grosse Zahl von Frauen aller Altersgruppen wurde durch Angehörige der Roten Armee vergewaltigt (Schätzungen beziffern die Zahl auf ca. zwei Millionen).

Ein grosser Teil des privaten Eigentums der Ost- und Sudetendeutschen wurde entschädigungslos konfisziert, auch das öffentliche und kirchliche deutsche Eigentum in diesen Gebieten wurde enteignet. Zu den 14 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen kamen vor allem ab Ende der 1950er-Jahre über vier Millionen deutsche oder deutschstämmige Aussiedler.

Das Statistische Bundesamt ermittelte 1950 eine Gesamtzahl von etwa zwölf Millionen Vertriebenen in den beiden deutschen Staaten. Aufgrund der Differenz zwischen der Wohnbevölkerung der Vertreibungsgebiete Ende 1944 und den 1950 erfassten Vertriebenen ermittelte das Statistische Bundesamt 2,2 Millionen „ungeklärte Fälle“, die als „Vertreibungsverluste“ oft mit Todesopfern gleichgesetzt werden. Das Bundesarchiv berichtete 1974 von mindestens 600’000 bestätigten Toten in unmittelbarer Folge der Verbrechen im Zusammenhang mit der Vertreibung. Problematisch ist dabei, dass zum Beispiel für die Tschechoslowakei 130’000 Todesopfer angegeben werden, wohingegen die Deutsch-Tschechische Historikerkommission 15’000–30’000 Vertreibungsopfer anführt. Bei den genannten Zahlen wurden jedoch die Menschen nicht mitgezählt, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf den Fluchtwanderungen oder in den Notunterkünften in Deutschland oder bei Deportationen in die Sowjetunion aufgrund von Erschöpfung und Entkräftung, mangelnder Hygiene, unzureichender Ernährung oder mangelndem Heizmaterial starben. Die Frage, inwieweit diese Todesopfer in der Gesamtzahl der Vertreibungsopfer berücksichtigt werden soll, ist umstritten. Während beispielsweise der Berliner Historiker Ingo Haar dem Bund der Vertriebenen vorwirft, bewusst mit überhöhten Opferzahlen zu argumentieren, bemängelt Overmans einerseits eine politische Instrumentalisierung der Zahlen und andererseits, dass die Fachwissenschaftler bisher der Zahlendiskussion aus dem Weg gegangen seien.

Die "wilden" Vertreibungen aus der Tschechoslowakei

Die ersten Aussiedlungen Sudetendeutscher waren noch kriegsbedingt: Die deutschen Behörden begannen, da sich die Rote Armee unaufhaltsam näherte, mit der Evakuierung der Deutschen. Zum Teil flüchteten Deutsche in den Kriegswirren aber auch unorganisiert, da man sich nach dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion vor Racheaktionen fürchtete.

Mit Beginn des Maiaufstandes des tschechischen Volkes am 5. Mai 1945, noch vor der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai und somit noch vor der Befreiung durch alliierte Truppen, gelang es der tschechischen Bevölkerung, in Teilen des Landes die Kontrolle zu erringen. Dort kam es dann bereits zu ersten als „spontane Vertreibungen“ bezeichneten gewaltsamen Massnahmen der tschechischen Bevölkerung gegen noch anwesende Volksdeutsche.

Die öffentlichen Ansprachen Beneš’ am 12. und 16. Mai, in denen er die Entfernung der Deutschen als absolute Notwendigkeit erklärte, bildeten sodann den entscheidenden Impuls zur Intensivierung der „wilden Vertreibungen“ (tschech. divoký odsun), bei der es zu brutalen Exzessen und mörderischen Angriffen gegen Deutsche kam. Zwischen Kriegsende und der praktischen Umsetzung des Potsdamer Kommuniqués (Protokoll) wurden durch diese sogenannten wilden Vertreibungen bereits an die 800’000 Deutsche – viele mussten nach Österreich – ihrer Heimat beraubt. Aufgrund des Beneš-Dekretes 108 wurde das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen der deutschen Einwohner konfisziert und unter staatliche Verwaltung gestellt.

Um die Täter nicht vor Gericht stellen zu müssen, wurde in der Provisorischen Nationalversammlung am 8. Mai 1946 ein Straffreiheitsgesetz für im „Freiheitskampf“ zwischen 30. September 1938 und 28. Oktober 1945 begangene Straftaten beschlossen. Das Beneš-Dekret 115/46 erklärt Handlungen „im Kampfe zur Wiedergewinnung der Freiheit“ oder jene, „die eine gerechte Vergeltung für Taten der Okkupanten oder ihrer Helfershelfer zum Ziel hatte“, für nicht widerrechtlich.

Neubesiedlung der Vertreibungsgebiete

Polen

In den von Deutschen verlassenen Gebieten des Nachkriegspolen wurden unter anderem ebenfalls umgesiedelte Polen aus dem ehemaligen Ostpolen (der seit 1945 litauischen Region Vilnius), dem westlichen Drittel des heutigen Weissrussland und der westlichen Ukraine (Wolhynien und Galizien) angesiedelt. Ein Teil dieser nun zwangsumgesiedelten ca. 1,2 Millionen Polen hatten sich dort ihrerseits erst nach dem Ersten Weltkrieg niedergelassen. Die Zahl der Zuzügler in die nun an Polen gefallenen Gebiete war jedoch geringer als die von dort vertriebene deutsche Bevölkerung.

Den grössten Teil der Neusiedler in den Oder-Neisse-Gebieten bildeten Polen aus den traditionell polnischen Gebieten („Zentralpolen“). Hinzu kamen rund 400’000 Ukrainer und nicht allzu viele Weissrussen. Die Ursache dafür war, dass auch westlich der heutigen polnischen Ostgrenze von jeher eine bedeutende weissrussische und ukrainische Minderheit lebte und lebt, insbesondere in den Regionen Białystok (Weissrussen) und Przemyśl (Ukrainer). Diese Gruppen galten der polnischen Regierung nach 1945 als potenziell unzuverlässig beziehungsweise als mögliche Argumente für neue sowjetische Forderungen an Polen. Deswegen wurde ein Teil von ihnen in Richtung Osten zwangsumgesiedelt (also aus dem heute polnischen Gebiet in die in der Zwischenkriegszeit zu Polen gehörenden Gebiete östlich des Flusses Bug), ein anderer Teil jedoch nach Westen, vor allem nach Niederschlesien und Hinterpommern. Diese innerpolnische Zwangsumsiedlung dauerte von Ende April bis Ende Juli 1947, die verantwortlichen Politiker und Militärs nannten sie „Aktion Weichsel“.

Zu den polnischen, ukrainischen und weissrussischen Neusiedlern kamen einige Zehntausend aus Ostpolen stammende polnische Zwangsarbeiter in Deutschland, die nach 1944/45 durch die Westverschiebung ihres Heimatlandes heimatlos geworden waren und nun in für sie fremden Regionen sesshaft werden mussten.

Heute wohnen in diesen etwas dünner besiedelten Gebieten nach der Massenvernichtung der jüdischen Bevölkerung und der Zwangsumsiedlung der meisten Polen, die dort oft die Oberschicht stellten, fast ausschliesslich Weissrussen, Litauer, Ukrainer und Russen. Eine grössere polnische Minderheit lebt bis heute in der Umgebung von Wilna.

Sowjetunion

In der an die Russische Sowjetrepublik gefallenen Oblast Kaliningrad (bis 1945 das nördliche Ostpreussen mit Königsberg) wurden vorwiegend Russen, aber auch Weissrussen und Ukrainer angesiedelt. Hinzu kamen ehemalige Soldaten sowie Strafgefangene und Zwangsarbeiter. Das Gebiet wurde zu einem Militärsperrbezirk, in den selbst Sowjetbürger nur mit Sondergenehmigung einreisen konnten. Rund 50 Prozent der Orte wurden nicht wieder besiedelt. Der südliche Teil von Ostpreussen wurde unter polnische Verwaltung gestellt.

Tschechoslowakei

Im Sudetengebiet wurden vor allem Tschechen aus dem Landesinneren, Slowaken, Ungarn, griechische Bürgerkriegsflüchtlinge sowie sehr viele Roma aus der Slowakei angesiedelt. Hinzu kamen als „Repatrianten“ bezeichnete Tschechen, die aus Familien stammten, die früher nach Frankreich, die USA oder in andere Länder ausgewandert waren. Insbesondere nach der Besiedlung der Grenzgebiete durch Roma entstanden viele soziale Konflikte, welche sich vor allem nach der Samtenen Revolution verschlechterten.

Motive der Vertreibung

Die Vertreibungen von Deutschen aus dem Osten hatten mehrere Ursachen:

- Vor dem Zweiten Weltkrieg liessen sich deutsche Volksgruppen in diesen Staaten für nationalsozialistische Zwecke instrumentalisieren, sie wurden schliesslich durchgehend nach dem Führerprinzip organisiert. Die Sudetendeutsche Partei Konrad Henleins betrieb separatistische Politik; ausserdem erhielten Sudetendeutsche 1938 die Reichsbürgerschaft.

- Die nationalsozialistische Expansions-, Raub- und Ausrottungspolitik während des Zweiten Weltkrieges zerstörte die Beziehungen zwischen den deutschen Volksgruppen und der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung in Mittel- und Osteuropa massiv. In den von deutschen „Herrenmenschen“ teilweise als „Untermenschen“ beziehungsweise als Menschen minderen Ranges angesehenen und behandelten Völkern begannen bald Partisanengruppen gegen die deutschen Besatzer zu agieren; der NS-Machtapparat reagierte darauf mit brutalster Härte, oft gegen völlig Unbeteiligte. In den osteuropäischen und südosteuropäischen Ländern übernahmen die deutschen Volksgruppen Besatzungsaufgaben. Die tschechoslowakische Exilregierung erhielt daher von den Alliierten schon während des Krieges die Zustimmung zur Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei.

- Die Vertreibung von Deutschen aus den heutigen polnischen Westgebieten steht in Zusammenhang mit der sogenannten Westverschiebung Polens, der von Stalin angeordneten Zwangsumsiedlung der Polen aus den von der Sowjetunion 1945 annektierten Gebieten Ostpolens, die 43 Prozent des polnischen Staatsgebiets in der Zeit zwischen den Weltkriegen ausmachten. Diese Gebiete waren teilweise erst als Resultat des Polnisch-Sowjetischen Krieges zum 1918 wiedergegründeten Polen gelangt. Viele der in den neuen polnischen Westgebieten ab 1945 angesiedelten ethnischen Polen kamen aus diesen Gebieten.

- Für einige der ost- und mitteleuropäischen Regierungen, die oft im Rahmen eines „Nationale Front“ oder „Volksfront“ genannten Parteienbündnisses regierten, in dem die Kommunisten auch ohne Mehrheit den Ton angeben konnten, war die Vertreibung der Deutschen ein stabilisierender und motivierender Faktor. Der Antikommunismus deutscher Wähler hätte es wesentlich schwieriger gemacht, die „Volksdemokratie“ nach Moskauer Planung durchzusetzen. Die sowjetische Schutzmacht wurde nun auch dazu benötigt, sich vor Revanchismus der vertriebenen Deutschen zu schützen.

- Der Besitz von Vertriebenen wurde zumeist „spontan“ geplündert und/oder letztlich entschädigungslos konfisziert. Politiker, die über die Verteilung dieses Vermögens entschieden, konnten für ihre Parteien, wie das Beispiel Tschechoslowakei zeigt, Wettbewerbsvorteile lukrieren.

- Mit der Vertreibung der Deutschen schufen einige Nachkriegsregierungen ausserdem – in Anknüpfung an ältere, keineswegs nur kommunistische Vorstellungen von ethnischer Homogenität – national weitgehend homogene Staatswesen. Das Ziel war, sich möglichst vieler Konflikte der Vorkriegszeit, die auf dem multinationalen Charakter dieser Staaten als Vielvölkerstaaten beruhten, zu entledigen.

Aufnahme in Deutschland und Österreich

Humanitäre Situation

Zunächst ging es darum, das Überleben der Vertriebenen angesichts des schweren Mangels an Nahrung, Wohnraum und Kleidung zu sichern. Dies ist weitgehend gelungen, obwohl es in den Jahren bis ca. 1950 eine deutlich erhöhte Sterblichkeit infolge von Unterernährung und Infektionskrankheiten gab. Überschlägige Rechnungen gehen von einer zusätzlichen Sterblichkeitsrate von 3 bis 3,5 Prozent im Laufe von fünf Jahren aus; sie betraf vor allem Ältere, Kleinkinder und gesundheitlich vorbelastete Menschen.

Verbände und Parteien

In allen Besatzungszonen unternahmen Vertriebene Versuche, eigene Organisationen zur Artikulation ihrer Interessen zu gründen. In der SBZ/DDR wurden diese Organisationen von der Polizei unterdrückt. Bis in die 1960er-Jahre hinein fanden jedoch, informell organisiert (Mundpropaganda), auch in der DDR-Vertriebenentreffen statt. In den Westzonen und ab 1949 in der Bundesrepublik organisierten sich zahlreiche Vertriebene in Landsmannschaften, die sich 1957/58 im Bund der Vertriebenen (BdV) zusammenschlossen. In den 1950er- und frühen 1960er-Jahren bildeten die Vertriebenen eine vergleichsweise einflussreiche Interessengruppe. In der bundesdeutschen Politik waren Flüchtlinge und Vertriebene in sämtlichen Parteien vertreten. Eine Art besondere Vertriebenenpartei bestand in der Zeit von 1950 bis 1961 im Gesamtdeutschen Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE). Der BHE erreichte 1953 bei den Bundestagswahlen 5,9 Prozent der Zweitstimmen. Er war im zweiten Kabinett Adenauers bis 1957 mit zwei Ministern vertreten. Ab Mitte der 1960er-Jahre nahm der Einfluss der Vertriebenenverbände auf die Bundespolitik deutlich ab. Es gelang dem BdV nicht, die faktische Anerkennung der Oder-Neisse-Linie als deutsch-polnische Grenze durch den Warschauer Vertrag (1970) zu verhindern. Als politische Kraft spielt in Deutschland seit den 1990er-Jahren fast nur noch die von Bayern und der CSU-unterstützte Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) eine Rolle.

Integration

Die wirtschaftliche und soziale Integration der Vertriebenen in die beiden deutschen Staaten vollzog sich in einem langen Prozess. Es ist umstritten, welche Faktoren für die Integration ausschlaggebend waren. Bis in die 1980er-Jahre wurden vor allem die Bedeutung des Lastenausgleichsgesetzes in der Bundesrepublik und der Bodenreform in der DDR betont. Neuere Forschungen, u. a. von Michael Schwartz, zeigen hingegen, dass die allgemeinen wirtschaftlichen Aufwärtsbewegungen während der 1950er-Jahre durch Wirtschaftswunder im Westen und Ausbau der Industrie im Osten einen erheblich grösseren Effekt auf die wirtschaftliche Eingliederung der Vertriebenen hatten.

Es kam weder im Westen noch im Osten Deutschlands zu einer reibungslosen, schmerzfreien und harmonischen Integration der Flüchtlinge. Bei der Ankunft im „Westen“ waren sie teils mit Verachtung konfrontiert. Flüchtlinge wurden wegen des rollenden „r“ in der Aussprache oft einfach als „Polacken“ beschimpft. Für die furchtbaren Erlebnisse der Flüchtlinge wie Misshandlungen und Vergewaltigungen interessierte sich niemand. Die Probleme der Integration waren kein Thema in beiden Teilen Deutschlands. Mit der Integration der Vertriebenen und Flüchtlingen befassten sich insbesondere die Vertriebenenverbände und das Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte.

Der Historiker Andreas Kossert bringt in seinem Buch Kalte Heimat im Kapitel Deutscher Rassismus gegen deutsche Vertriebene Beispiele von Sprüchen über Vertriebene. Insbesondere in Schleswig-Holstein, wo die Bevölkerung von rund 1,59 Mio. 1939 auf 2,65 Mio. 1946 anstieg, sind zahlreiche Beispiele überliefert. Beispielsweise „Gesochse – zuerst Saisonarbeiter zur Ernte, dann Zwangsarbeiter und schliesslich das Flüchtlingspack“ oder sogar „In de Nordsee mit dat Schiet“. Die Zeitschrift Slesvigeren der dänischen Minderheit brachte 1947 die Karikatur „Rattenfänger“. Darauf ist ein Flötenspieler mit der Beschriftung „Lüdemann“ zu sehen, dem eine Vielzahl von Ratten (Aufschrift: Flygtninge Embedsmänd) nach Sydsleswig (Schildaufschrift) folgen. Mit dem Flötenspieler war der sozialdemokratische Ministerpräsident Hermann Lüdemann gemeint.

Manchen Vertriebenen gelang es, an frühere Berufe anzuknüpfen. Ein Eigenheim war für einen Grossteil der Vertriebenen „soziales Leitbild und Symbol für Anerkennung und ‚Ankommen‘ in der bundesrepublikanischen Nachkriegsgellschaft“, was zu reger Bautätigkeit beitrug.

Die kulturelle Integration und die Erinnerung an Flucht und Vertreibung sind wie die wirtschaftliche Integration komplex und werden unter Historikern und Journalisten in den letzten Jahren diskutiert. Zur kulturellen Integration zählen die Durchmischung von Katholizismus und Protestantismus und die Eheschliessungen zwischen Einheimischen und Vertriebenen, die schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit vorkamen, oft aber erst in der folgenden Generation allgemein akzeptiert waren.

Erinnerung und Aufarbeitung

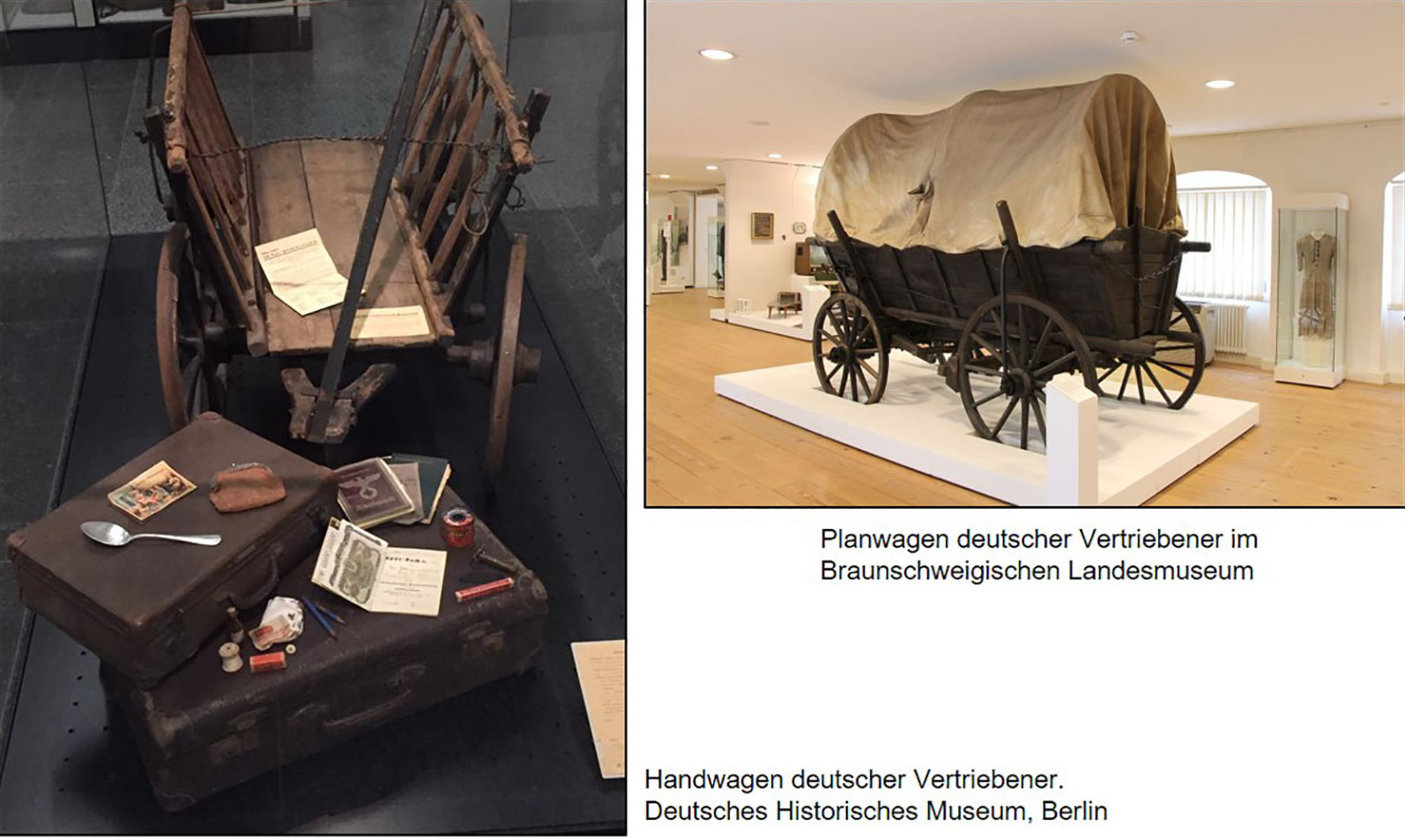

Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung schlug sich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens nieder – von der Benennung von Strassen nach Orten der deutschen Ostgebiete (z. B. Breslauer Strasse) über die Pflege von Dialekten, Sitten und Gebräuchen in Vereinen und Landsmannschaften bis hin zu Denkmälern und Museen in Westdeutschland, während in der DDR derartige Ortsnamen getilgt und vergleichbare Aktivitäten verhindert wurden. Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm initiierte 1964 eine entsprechende Benennung von Autobahnparkplätzen. Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik und in der DDR sowie nach 1990 im vereinten Deutschland mehrfach gewandelt. Die Entwicklungen und Phasen der Erinnerung werden in der Geschichtswissenschaft lebhaft diskutiert. Nach Michael Grottendieck und weiteren Autoren war das Thema Flucht und Vertreibung in der DDR ein „Tabu“. Auch für die Geschichte der Bundesrepublik wird stellenweise die These vertreten, dass Flucht und Vertreibung spätestens seit den 1970er-Jahren tabuisiert oder marginalisiert wurden.

Diesen Thesen vom „Tabu“ ist vielfach widersprochen worden. Beispielsweise zeigen die literarischen Werke, etwa von Christa Wolf in der DDR oder von Siegfried Lenz in der Bundesrepublik, dass das Thema Flucht und Vertreibung sehr wohl behandelt wurde. Karl Schlögel verwies 2003 auf die zahlreichen Museen und Heimatstuben der Vertriebenenverbände in Westdeutschland, die kontinuierlich das Thema bearbeitet hätten. Christian Lotz zeigte 2007, wie stark die Erinnerung an Flucht und Vertreibung politisch aufgeladen wurde durch den Streit um die Oder-Neisse-Grenze und wie intensiv die Diskussionen in der DDR und in der Bundesrepublik miteinander verflochten waren. Er spricht daher von einem „erinnerungspolitischen Sog“, in den die Erinnerungen an Flucht und Vertreibung gerieten. Jutta Faehndrich griff diese These vom „erinnerungspolitischen Sog“ Anfang 2011 auf und zeigte in einer Untersuchung von Heimatbüchern von Vertriebenen die politische Formierung von Erinnerungen in Westdeutschland.

Die unterschiedlichen politischen und wissenschaftlichen Positionen zur Erinnerung an Flucht und Vertreibung spiegeln sich seit dem Jahr 2000 im Streit um ein Zentrum gegen Vertreibungen. Die Absicht, ein solches Museum zu errichten, stellt ausserdem einen wesentlichen Konfliktpunkt zwischen Deutschland und seinen östlichen Nachbarn Polen und Tschechien dar. Die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung wurde 2008 durch die Bundesregierung als Gedenkstätte zur Erinnerung an die Vertreibung von 60–80 Millionen Menschen beschlossen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vertrieben wurden.

Die Beneš-Dekrete, rechtliche Grundlage für die Vertreibung, Aussiedlung und Enteignung der Sudetendeutschen, wurden explizit vom Anwendungsbereich des Lissabonvertrages ausgenommen, um die Zustimmung Tschechiens zu gewinnen. Grund dafür waren Befürchtungen, vertriebene Sudetendeutsche könnten vor internationalen Gerichten Rückgabe- und Entschädigungsforderungen stellen. Die Bemühungen um eine deutsch-tschechische Annäherung in der Vertriebenenfrage schreiten dennoch voran: Am 3. Juni 2010 wurde auf dem Friedhof von Postoloprty (Postelberg) eine Gedenktafel für das Massaker an der deutschen Bevölkerung im Juni 1945 enthüllt. Im Dezember 2010 reiste Horst Seehofer als erster bayerischer Ministerpräsident seit 1945 zu einem offiziellen Besuch nach Tschechien.

In der fränkischen Stadt Hof setzt sich das Museum Bayerisches Vogtland differenziert mit der Thematik Flucht und Vertreibung Deutscher auseinander.