Verbrechen der Nationalsozialisten

Datenherkunft: Die Datenherkunft wird beim jeweiligen Thema angezeigt.

aus-der-zeit.site > Unbegreifliches und Folgen

"Alltag" in den Konzentrationslagern

(von Andrej Reisin, NDR.de)

Als die alliierten Truppen bei ihrem Vormarsch Anfangs 1945 auf die NS-Vernichtungslager stiessen, sahen sie mit eigenen Augen die von den Nationalsozialisten begonnenen Verbrechen. Sie konnten kaum glauben, dass die Menschen zu solchen Taten fähig sind und beschrieben die NS-Vernichtungslager als „Hölle auf Erden“. Doch die KZ waren nicht die einzigen Orte, an denen die Nazis unvorstellbare Verbrechen begangen haben.

Das Leben in den Konzentrationslagern war ein andauerndes Martyrium für die Gefangenen. Der Tag begann je nach Jahreszeit zwischen vier und fünf Uhr am Morgen mit dem Wecken durch Trillerpfeifen. Dann hatten die Häftlinge eine halbe Stunde Zeit, ihre „Betten“ (Strohsäcke oder mit Stroh bedeckte Pritschen) nach militärischer Art herzurichten, sich zu waschen und „Frühstück“ zu fassen. Allerdings stand für viele Tausend Häftlinge oft nur ein Waschraum zur Verfügung, wenn überhaupt. In Auschwitz-Birkenau etwa gab es in keinem der Wohnblocks sanitäre Einrichtungen.

Das „Frühstück“ bestand aus einem halben Liter ungesüsstem Kaffee-Ersatz oder Tee. Oft handelte es sich nur um „ein faulig riechendes, dunkles, blau-braunes Gebräu aus Kräutern“, wie die Überlebende Kitty Hart berichtet. Morgens etwas zu essen hatte nur, wer von der mickrigen Brotration des Vorabends etwas übrig behalten hatte. Oft waren die Lebensmittel zudem alt oder verdorben.

Vernichtung durch „Arbeit“

Beim anschliessenden Morgenappell gegen sechs Uhr mussten die Häftlinge in Zehnerreihen antreten und, nachdem die Anwesenheit aller Häftlinge festgestellt worden war, im Gleichschritt und im Takt der Musik des Lagerorchesters durch das Lagertor zu ihren Arbeitseinsätzen marschieren. Etwa elf Stunden lang mussten die Häftlinge schwerste Arbeiten wie Strassenbau verrichten, oft ohne oder nur mit primitivsten technischen Hilfsmitteln. „Arbeit“ im Konzentrationslager bedeutete „Terrorarbeit“ unter unmenschlichen Bedingungen: in Fabriken, in Rüstungsbetrieben, in der Landwirtschaft oder beim Lagerbau selbst, der in der Regel bereits Tausende Häftlinge das Leben kostete.

Die ausgemergelten Häftlinge mussten im Laufschritt Ziegelsteine schleppen oder Strassenwalzen wie ein Pferdegespann ziehen. Wer versuchte, sich auszuruhen, wurde entweder sofort totgeschlagen oder in eine Strafkompanie versetzt, was einem Todesurteil gleichkam.

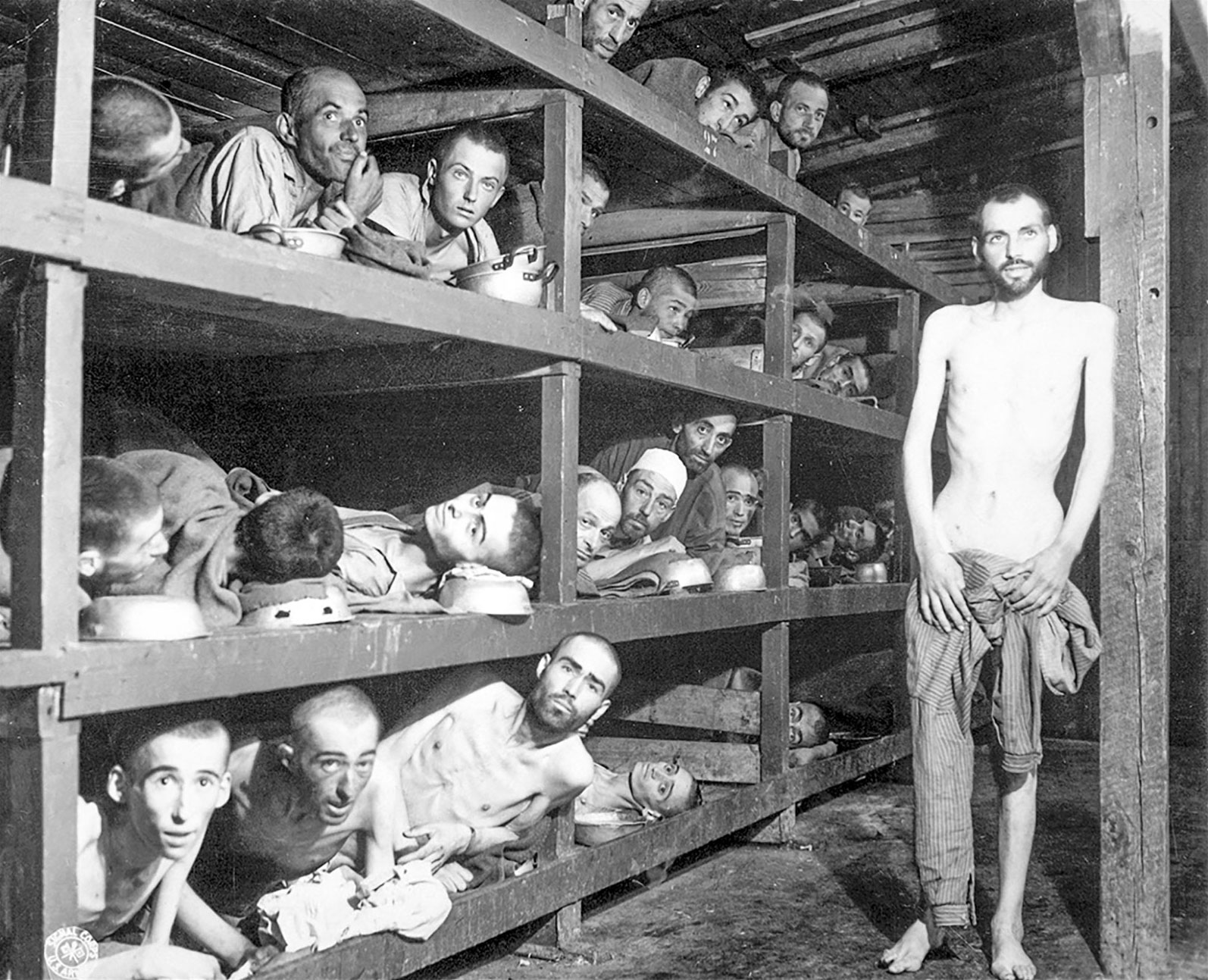

Infolge der Schwerstarbeit und der völlig ungenügenden Ernährung magerten die Häftlinge in kurzer Zeit so stark ab, dass ihre Körper nur noch aus Haut und Knochen bestanden. Oft wogen sie keine 30 Kilo mehr. Diese dem Tod geweihten, vollkommen entkräfteten Menschen wurden im Lager „Muselmänner“ genannt. Dass einige von ihnen in gebückter Haltung apathisch hin und her schwankten, rief offenbar Assoziationen an betende Muslime hervor.

Drakonische Strafen für jedes „Versäumnis“

Nach der Rückkehr ins Lager diente der Abendappell offiziell dazu, die Häftlinge erneut zu zählen. Tatsächlich aber dauerten solche Appelle oft stundenlang, entweder weil tatsächlich jemand fehlte oder aber als Strafe für irgendwelche „Verstösse“ gegen die Lagerordnung. Weil zwei Häftlinge fehlten, dauerte der Abendappell am 14. Dezember 1938 in Buchenwald 19 Stunden bei minus 15 Grad. Dabei erfroren über 70 Häftlinge, unzählige trugen bleibende Schäden davon. Die Appelle wurden auch oft genutzt, um Prügel- und andere Terrorstrafen gegen die Häftlinge zu vollziehen, wobei zur Abschreckung das gesamte Lager anwesend sein musste.

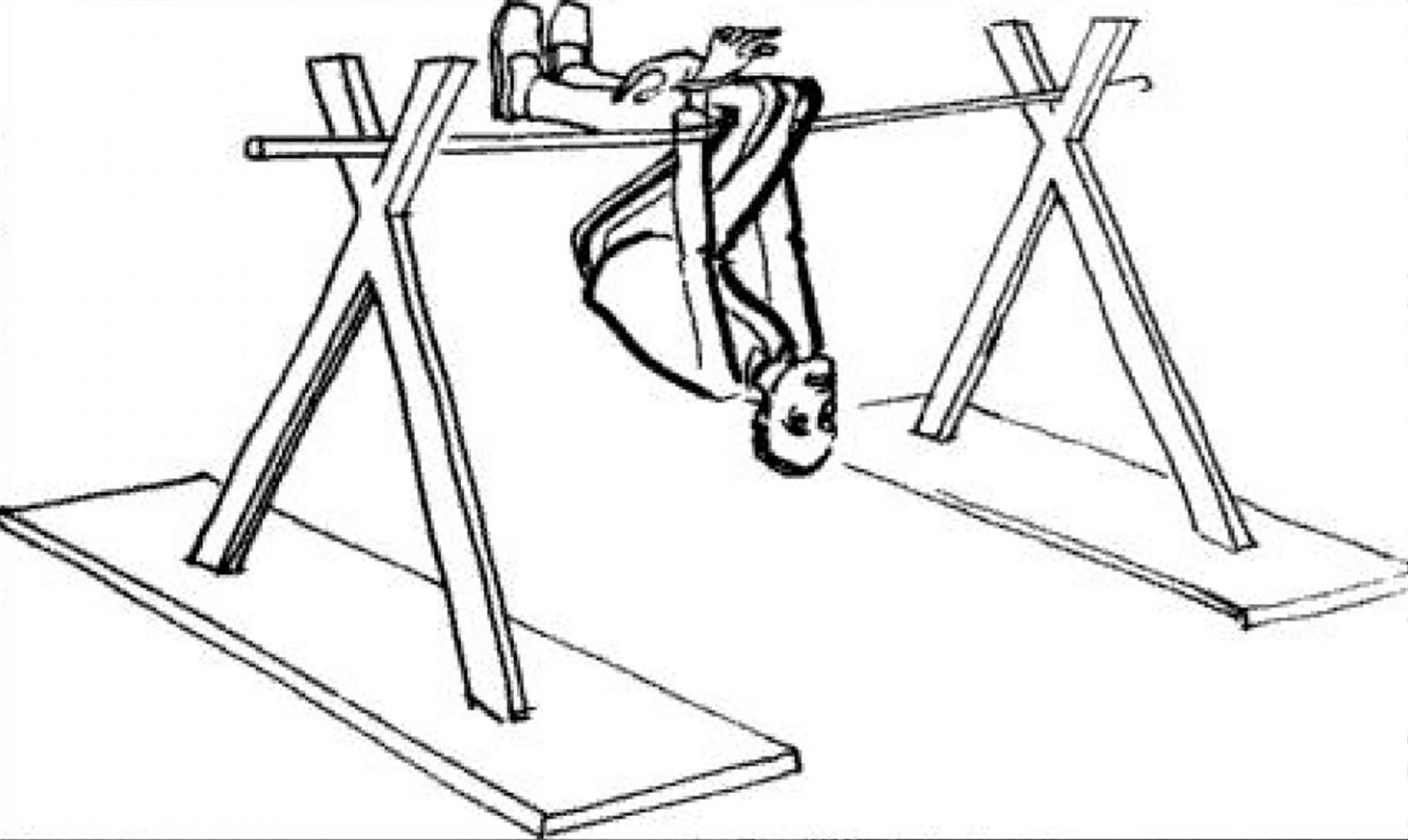

Die Strafen waren sadistisch und führten in vielen Fällen zum qualvollen Tod. Bei 25 Peitschenhieben auf das nackte Gesäss etwa wurde den Häftlinge zuweilen allein durch die Wucht der Schläge das Rückgrat gebrochen, die Nieren wurden offen gelegt oder die Hoden zerschlagen. Wer anschliessend im Häftlingskrankenbau eine tödliche Phenolspritze ins Herz bekam, hatte aus Sicht der Mitgefangenen noch „Glück“. Viele starben langsam in stundenlangen Qualen in der Baracke oder wurden einfach auf dem Appellplatz liegen gelassen.

Nach 21 Uhr durften die Baracken nicht mehr verlassen werden. Wer gegen diese „Blocksperre“ verstiess, um beispielsweise seine Notdurft zu verrichten, musste damit rechnen, von den Wachen erschossen zu werden. Die Gefangenen schliefen auf dem Fussboden oder auf Strohsäcken, später wurden zwei- bis dreistöckige Liegen installiert. Die Baracken waren häufig völlig überbelegt, sodass sich bis zu 45 Häftlinge eine dreistöckige Pritsche teilen mussten, die für 15 Gefangene konzipiert war. Der kurze Schlaf war daher nur wenig erholsam: Man lag buchstäblich auf den Knochen der anderen Gefangenen.

Die „Prominenten“ des Lagers

Von besonderer Bedeutung für das Verständnis des KZ-Systems ist die Übertragung von Macht an sogenannte Funktionshäftlinge. Diese „Kapos“, wie sie vermutlich in Anlehnung an das italienische Wort für Führer oder Offizier genannt wurden, hatten als „Block-“ oder „Stubenältester“ die Ordnung im Lager im Sinne der SS aufrechtzuerhalten. Dies versetzte sie einerseits in eine kaum vorstellbare moralische Ausweg losigkeit, andererseits bot es nicht nur die Möglichkeit zu überleben, sondern auch eine nahezu unbeschränkte Machtfülle.

Viele Kapos waren bei den Häftlingen ebenso gefürchtet wie die SS-Wachen. Kapos hatten dafür zu sorgen, dass die völlig entkräfteten Häftlinge stets im Laufschritt arbeiteten, und sie taten dies, indem sie schrien und schlugen, nicht selten auch totschlugen. Dies stellte in der Logik der Konzentrationslager kein Problem dar, der Lagerleitung wurde lediglich ein „Abgang“ gemeldet, damit beim Appell die Zahl stimmte. „Auf welche Art jemand zu Tode kommt, ist völlig unerheblich“, berichtete der geflüchtete Häftling Rudolf Vrba während des Krieges dem polnischen Widerstand.

Hab und Gut der Deportierten wurde in Auschwitz von Häftlingen nach Gegenständen durchsucht, die der SS oder den „Kapos“ zukommen sollten. Auf diese besondere perfide Weise herrschte die SS auch dann im Lager, wenn sie gar nicht anwesend war. Die Funktionshäftlinge ihrerseits hatten keine Wahl: Sie waren der Lagerführung direkt verantwortlich und konnten für „Versäumnisse“ ebenso hart bestraft werden wie alle anderen auch. Ausserdem mussten sie fürchten, im Falle der Aberkennung ihrer Privilegien von ihren Mitgefangenen umgebracht zu werden, was auch häufig geschah.

Einige dieser „Prominenten“, wie sie im Lagerjargon genannt wurden, führten inmitten des Hungers und des Elends, der Seuchen und des Massenmords ein Leben in Saus und Braus. Insbesondere in Auschwitz, wo die Plünderung des Eigentums der vergasten Juden kein Ende nahm, waren diese Häftlinge im Stande, sich mit dem heimlichen Einverständnis der SS praktisch alles zu „organisieren“, wie das System von Raub, Schmuggel und Korruption im Lager genannt wurde.

Die Sozialstruktur des Lagers

Die SS sorgte mit Bedacht dafür, dass zwischen den Gefangenen kaum Solidarität entstehen konnte. Zwar gibt es auch Beispiele für gegenseitige Hilfe und Beistand, aber in aller Regel entstand durch die permanente Lebensgefahr eine Situation, in der alle gegen alle ausgespielt wurden. Da der Einzelne im Lager zum permanenten Kampf um das nackte Überleben gezwungen war, war es nahezu unmöglich, anderen zu helfen. Nur wer auf eine politische Organisation oder eine andere gefestigte Gruppenidentität zurückgreifen konnte, war teilweise davon ausgenommen. So halfen sich die kommunistischen Häftlinge in den Lagern mithilfe von Untergrundorganisationen gegenseitig und versuchten, Schlüsselpositionen der Häftlings-Selbstverwaltung zu besetzen.

Verschärft wurde die Ungleichheit der Häftlinge zusätzlich durch die nach „rassischen“ und anderen Kriterien der SS definierte Lagerhierarchie. An deren Spitze standen deutsche („arische“) Kriminelle – sogenannte Berufsverbrecher -, gefolgt von politischen Häftlingen und anderen „Ariern“. Am Ende der sozialen Ordnung standen die Juden, die „Parias des Lagers“, wie der Auschwitz-Überlebende Hermann Langbein schreibt. Bei der keineswegs homogenen Gruppe der Juden handelte es sich um Menschen, die aus den verschiedensten europäischen Ländern deportiert und zumeist in keinerlei Beziehung zueinander standen. Für sie bestand praktisch keine Aussicht, das Lager zu überleben.

Die verschiedenfarbigen Winkel, die jeder Häftling auf der Brust trug, kennzeichneten seine Gruppenzugehörigkeit. Nur die Häftlinge an der Spitze dieser sozialen Ordnung hatten eine gewisse Chance, vorläufig am Leben zu bleiben. Man musste einen Platz in einem der wenigen, besseren Arbeitskommandos wie der Schreibstube bekommen, um mehr als ein paar Wochen zu überstehen. Die graue Masse aller anderen Insassen verhungerte, ging an Seuchen zugrunde, schuftete sich zu Tode, wurde erschlagen oder vergast. Für die allermeisten gab es keine Rettung. „Der Überlebende ist nicht repräsentativ“, stellt der französische Überlebende Maurice Cling fest. „Der repräsentative jüdische Deportierte ist ein Toter“.

Das Ende der sozialen Welt

Auschwitz ist heute der grösste Friedhof der Menschheitsgeschichte. Mindestens 1’100’000 Menschen wurden hier ermordet. Die Dimension des Verbrechens, aber auch seine moderne Organisationsform, die die Errungenschaften der Zivilisation für das Mordwerk nutzbar machte, begründen seine Einzigartigkeit. Das Konzentrationslager aber war eine flächendeckende Erscheinung während des Nationalsozialismus. Nicht weniger als 13 Stammlager mit zeitweise bis zu 662 Neben- und Aussenlagern wurden bis 1945 in ganz Europa errichtet. Ihre Existenz war der Bevölkerung bestens bekannt und entfaltete erfolgreich eine zutiefst abschreckende Wirkung. Das Lager war – wie Sofsky schreibt – „eine Kolonie des Terrors am Ende der sozialen Welt“.

Holocaust - Das beispiellose Verbrechen

(Wikipedia)

Mehr als sechs Millionen Juden wurden von Deutschen während der Zeit des nationalsozialistischen Regimes ermordet: in „Todesfabriken“ weit im Osten, in Lagern in Deutschland und von „Einsatzgruppen“ hinter der Front. Die Täter standen ihren Opfern nicht immer von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Ein gewaltiger bürokratischer Apparat half ihnen, die systematische Vernichtung zu organisieren. Für diesen in der Geschichte der Menschheit beispiellosen Vorgang steht heute ein Begriff: Holocaust.

Der systematische Völkermord

(von Jan Oltmanns)

Als die Rote Armee am 27. Januar 1945 Auschwitz erreichte, bot sich den Soldaten ein grauenhaftes Bild: Nur etwa 7’000 Häftlinge in den drei Komplexen des grössten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers waren noch am Leben; die meisten von ihnen Elendsgestalten, die zu krank oder zu schwach für den Marsch in die Lager im Westen waren – fort von der näher rückenden Front. Ein Augenzeuge notiert: „Einige sitzen stur auf der Erde, nur auf Nahrungsmittel reagieren sie. Vor Schmutz und Verwahrlosung kann man ihre Züge nicht erkennen. Es ist zu grauenhaft. Man kann das nicht beschreiben. Und man kann nicht helfen“.

Fast 60’000 Häftlinge aus Auschwitz waren nur wenige Tage vor dem Eintreffen der Russen zu Fuss auf die „Todesmärsche“ in die eisige Kälte des polnischen Winters geschickt worden. Das Regime versuchte in den letzten Kriegsmonaten fieberhaft, die Spuren seiner Taten zu verwischen. Experten schätzen, dass jeder vierte Häftling auf dem langen Marsch in den Westen starb. Sie erfroren, verhungerten oder wurden erschossen, wenn sie nicht mithalten konnten. Diejenigen, die auch diese Tortur überlebten, wurden in die Lager Mittelbau-Dora, Buchenwald, Dachau und Flossenbürg gepfercht. Dort ging das Morden fast bis zum letzten Kriegstag weiter.

Lebenslanges Leid der Überlebenden

Für viele der wenigen, die schliesslich in Auschwitz befreit wurden, kam jede Hilfe zu spät. Sie starben an den Folgen von Erschöpfung, Hunger oder Krankheit. Viele der Überlebenden blieben bis an ihr Lebensende gebrochene Menschen. Sie fühlten sich in den aufstrebenden Nachkriegsgesellschaften fremd. Der Schriftsteller Primo Levi hat Auschwitz überlebt und seine Geschichte in eindrücklichen Essays und Berichten zu verarbeiten versucht. Zum Tag der Befreiung notiert er: „Die Nachricht rief in mir keine unmittelbare Bewegung hervor. Seit vielen Monaten kannte ich keinen Schmerz, keine Freude und keine Angst mehr, es sei denn jener unbeteiligten, entfernten Art, die für das Lager charakteristisch ist und die man als konditional bezeichnen könnte. ‚Hätte ich jetzt‘, so dachte ich, ‚mein Empfindungsvermögen von früher, dann wäre dies ein äusserst erregender Augenblick'“.

Zögerliche Aufarbeitung der eigenen Geschichte

Bei ihrem Vormarsch auf Berlin stiessen West-Alliierte und Russen immer wieder auf Konzentrationslager. Mit den Soldaten kamen die Fotografen. Sie machten jene Bilder und Filme, durch die die Existenz und der Schrecken der Lager weltweit bekannt wurden. Die Aufnahmen bekamen auch die Deutschen zu sehen. Viele waren persönlich betroffen – gleichwohl blieb die öffentliche Aufarbeitung der Verbrechen zunächst aus.

Viele Angehörige der Funktionseliten, die dem NS-Regime treu gedient hatten, kamen nach dem Krieg ohne grössere Schwierigkeiten wieder zu Amt und Würden, die Justiz verfolgte Kriegsverbrechen nur zögerlich. Folglich bescheinigt der Historiker Norbert Frei der jungen Bundesrepublik in den 50er-Jahren eine „Phase der Milde“ gegenüber den Tätern, in der der Nationalsozialismus „wie ein über Deutschland hereingebrochenes Fremdregime mit einer im Grunde geringen Zahl von ‚Kollaborateuren‘ und einem Heer harmloser Mitläufer erschienen war“.

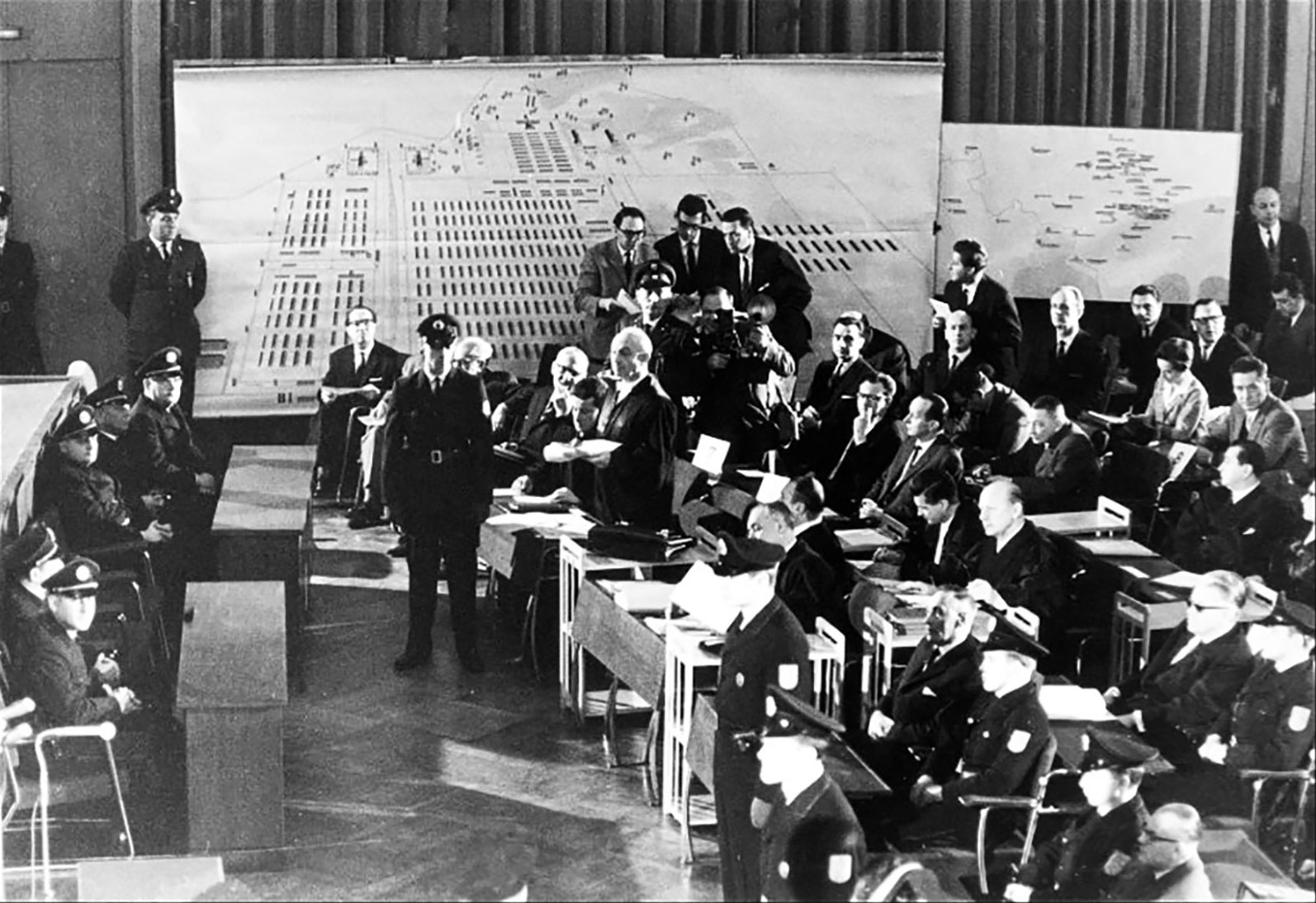

Diese „bleierne Zeit“ endete mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess. Von 1963 an wurde hier das Ausmass der Verbrechen zum ersten Mal systematisch untersucht. Zeugen und Sachverständige führten der Öffentlichkeit die furchtbaren Details des Holocaust vor Augen, begleitet von grossem nationalen und internationalen Medieninteresse.

Zwar blieben die 22 Angeklagten bis zum Ende uneinsichtig und kamen mit vergleichsweise milden Strafen davon, mit der minutiösen Rekonstruktion dieser von Menschen errichteten Hölle auf Erden allerdings wurde in Deutschland die Mauer des Schweigens durchbrochen: Die Verantwortung für die Verbrechen liess sich nicht länger hinter der Fassade einer jungen, aufstrebenden und scheinbar geläuterten Demokratie verbergen.

Auschwitz steht seither wie kein anderes Lager für die Verbrechen der Deutschen und wurde als „Todesfabrik“ Symbol für den Mord an den europäischen Juden. Es mahnt als Chiffre für den „Zivilisationsbruch“, dass die Entfesslung totaler Gewalt in jeder zivilisierten und aufgeklärten Gesellschaft möglich ist: Der Holocaust ist Teil der Moderne selbst. Und Auschwitz ist heute der zentrale Ort für die Trauer um die Opfer – sei es für staatliches Gedenken oder für individuelles stilles Erinnern an die Verbrechen.

Hitler und das "lebensunwerte Leben"

(von Andreas Schlebach)

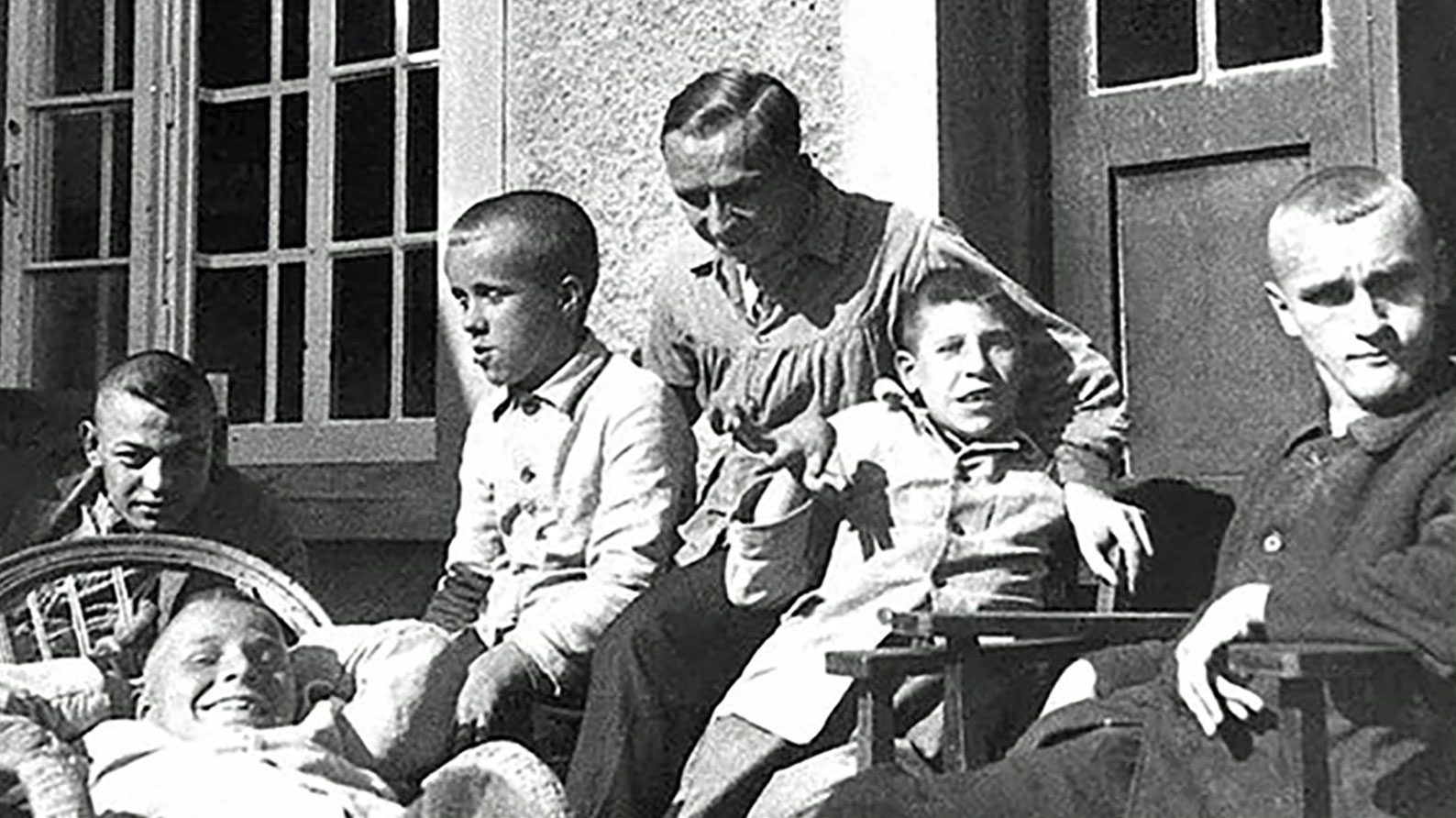

Als Adolf Hitler Ende Oktober 1939 die Anordnung zur Ausrottung „lebensunwerten Lebens“ offiziell erlässt, ist die systematische Massentötung behinderter Kinder schon in vollem Gange. Vom „Gnadentod“ ist zynisch die Rede, tatsächlich werden mehrere Tausend Menschen ermordet – durch Medikamente, Nahrungsentzug oder quälende medizinische Tests. Auch in Norddeutschland fallen etliche Kinder und später Erwachsene der „Euthanasie“ zum Opfer.

Systematische Ausrottung von Kranken und Behinderten

„Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankenzustandes der Gnadentod gewährt werden kann“. Mit diesem einzigen von Hitler je persönlich unterzeichneten Auftrag zur Menschenvernichtung wird die seit Sommer 1939 unter dem beschönigenden Etikett „Euthanasie-Programm“ betriebene systematische Ausrottung von behinderten und geisteskranken Kindern in Nazi-Deutschland auch auf erwachsene Patienten ausgeweitet.

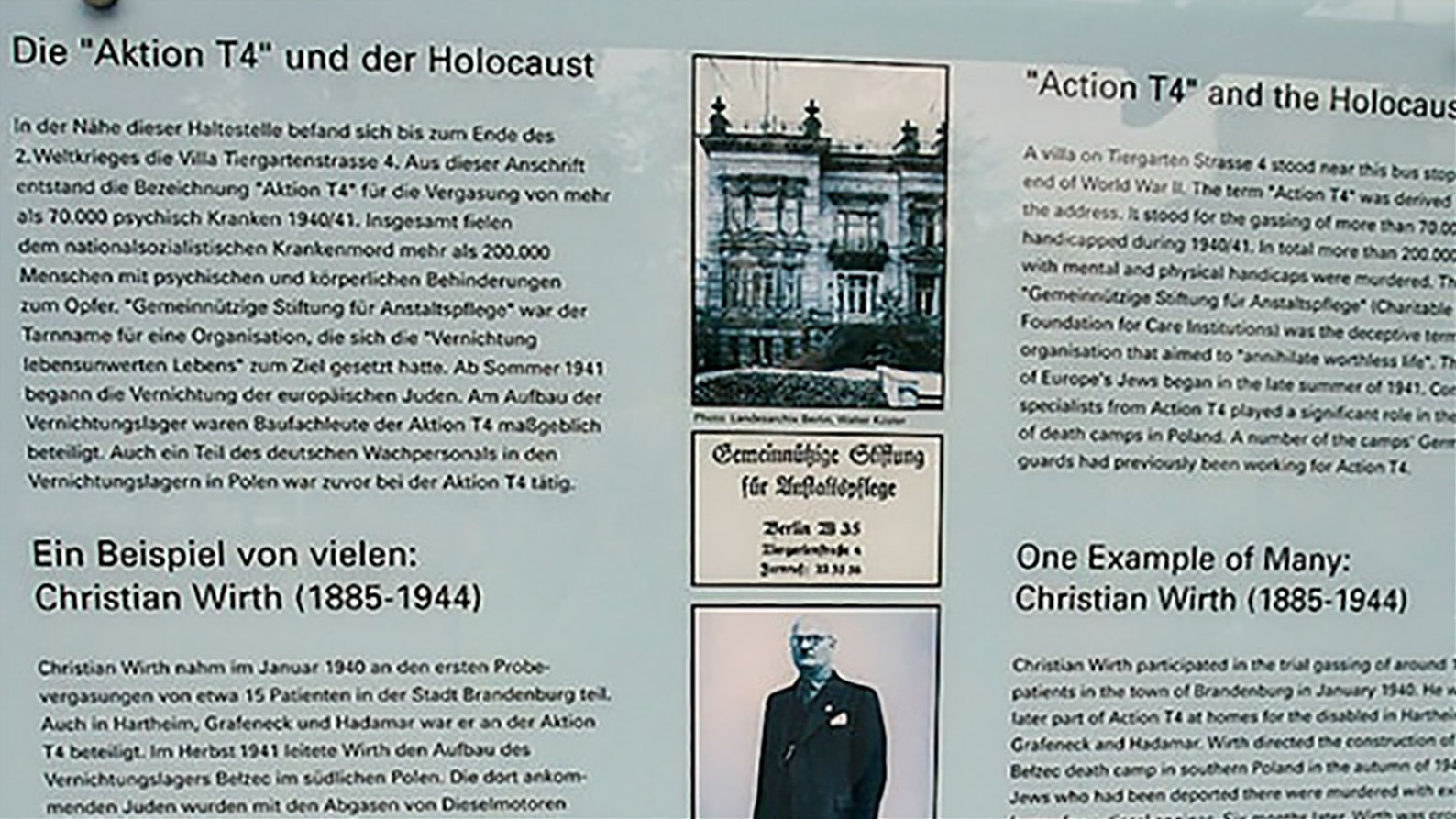

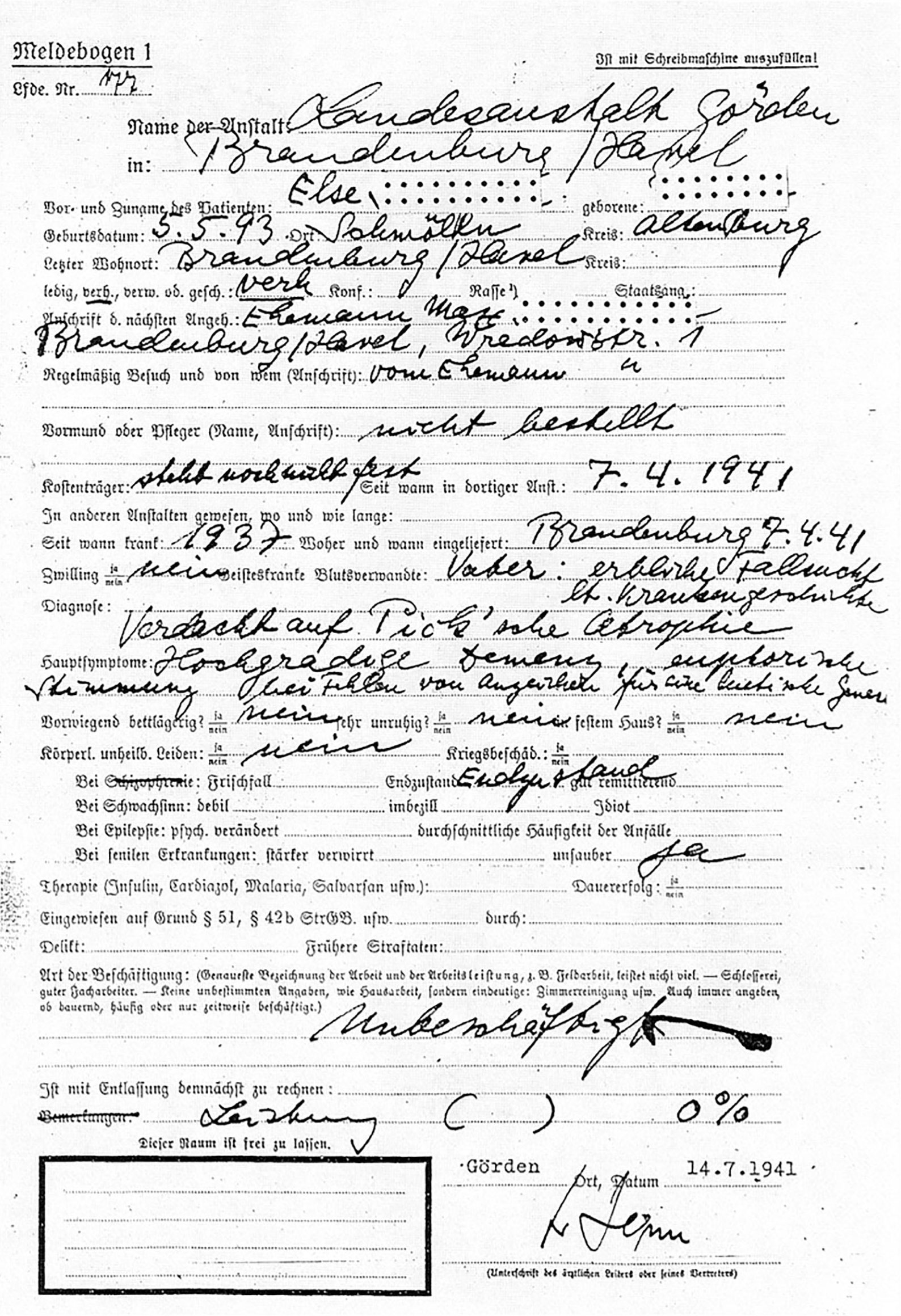

Der Erlass wird auf den 1. September 1939 zurückdatiert, wohl um den Zusammenhang zum Kriegsbeginn herzustellen, den in der Nazi-Diktion das „internationale Finanzjudentum“ zu verantworten habe. Über die in der Berliner Tiergartenstrasse 4 („T4“) eingerichtete Zentralverwaltung wird die Selektion der Opfer per Meldebogen und ihr Abtransport in eine der berüchtigten Vernichtungsanstalten Hadamar, Grafeneck, Sonnenstein, Brandenburg, Bernburg und Hartheim koordiniert.

Zwar widerruft Hitler im August 1941 nach massiven Protesten insbesondere des Münsteraner Bischofs Clemens August Graf von Galen seinen Euthanasiebefehl, doch geht der systematische Krankenmord dezentral mit unverminderter Heftigkeit weiter („wilde Euthanasie“). Bis Kriegsende fallen dem später unter dem Namen „Aktion T4“ bekannt gewordenen Morden rund 200’000 Menschen zum Opfer.

„Ballastexistenzen“ sind zu beseitigen

Eigentlich bezeichnet der aus dem Griechischen stammende Begriff „Euthanasie“ schmerzloses Sterben – etwa durch Medikamentengabe an Todkranke. Erst vor dem Hintergrund nationalsozialistischer Rechtfertigungsmuster für das in seiner Radikalität bis dahin vorbildlose Vernichtungsprogramm „lebensunwerten Lebens“ bekommt der Begriff seinen erschreckenden Beigeschmack. Im Menschenbild der Nationalsozialisten – einer Mischung aus rassistischer Ideologie, Anti-Humanismus und zynischer Menschenverachtung – wird das Leben nach ökonomischen Kriterien beurteilt. Wer den nationalsozialistischen Normen und Werten nicht entspricht, läuft Gefahr, nicht mehr als nützlich für die Volksgemeinschaft eingestuft zu werden. Psychisch Kranke und Anstaltsinsassen gelten zunehmend als „Ballastexistenzen“, die zu beseitigen sind.

Gesetze legitimieren die Taten

Am 14. Juli 1933 wird das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, das die Zwangssterilisierung erblich kranker Menschen vorsieht, und am 18. Oktober 1935 das „Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes“ erlassen. Mit beiden Gesetzen haben die Nazis ihrer Idee von „Rassenhygiene“, deren erklärtes Ziel es war, den deutschen „Volkskörper“ zu reinigen, somit schon zuvor eine „legale“ Basis geschaffen. Mit Kriegsbeginn geben dann auch finanzielle, ökonomische, nahrungspolitische und angeblich militärische „Notwendigkeiten“ den Anlass für das nationalsozialistische Euthanasieprogramm, in dessen Fokus zunächst (Heim-)Kinder stehen. Eine Gesetzesgrundlage gibt es für dieses Programm allerdings nicht.

Steigende Sterblichkeitsraten nach „Widerruf“

In vielen Heil- und Pflegeanstalten werden sogenannte Kinderfachabteilungen eingerichtet, in denen behinderte Kinder zu medizinischen Versuchen missbraucht werden, die mit dem Tod enden. Bis Kriegsende fallen allein dieser klinischen Euthanasie-Variante rund 5’000 Kinder zum Opfer, mehr als 300 davon in der Kinderfachabteilung Lüneburg.

„Nach meiner Erinnerung ist alle paar Wochen ein Kind eingeschläfert worden. Es kam in jedem Falle die Anweisung vom Stationsarzt, dem Kind eine bestimmte Dosis Betäubungsmittel beziehungsweise Schlafmittel zu geben. Er hat jeweils die Dosis festgesetzt. In der Regel wurde Luminal gegeben, bei kleineren Kindern fünf bis sieben Tabletten in Wasser aufgelöst. Bei grösse- ren Kindern, auch manchmal bei kleineren, kam noch je nach Anweisung des Arztes eine Spritze von einem Kubikzentimeter Morphium intramuskulär hinzu. Diese Dosen wurden den Kindern, soweit ich dies sagen kann, nie von den Ärzten, immer nur von den Schwestern, […] gegeben“. Soweit die Aussage einer angeklagten Pflegerin, dokumentiert in der Wanderausstellung „Psychiatrie im ‚Dritten Reich‘ in Niedersachsen“, die der Hannoveraner Politologe Dr. Raimond Reiter Ende der 90-er Jahre gestaltete

Nur wenige überleben das erste Jahr

Statistiken belegen, dass nach Hitlers „Widerruf“ des Euthanasiebefehls die Sterblichkeitsrate in der Kinderfachabteilung Lüneburg massiv anstieg: Lag die Quote 1941 bei 12,3 Prozent, so erreichte sie über 41,5 Prozent im Jahre 1942, anschliessend 42,9 Prozent im Jahre 1943. 79 Prozent der eingelieferten Kinder überlebten nur zwischen einem und zwölf Monaten. Als Todesursache wurden in 60 Prozent aller Sterbefälle stereotyp Lungenentzündung, Bronchopneumonie (= morphologische Verlaufsform der Lungenentzündung) oder Bronchitis (= Atemwegsentzündung) angegeben. Die Insassen wurden in der Regel im Verlauf des „normalen“ Anstaltsgeschehens getötet, sodass die Sterbefälle den äusseren Anschein klinisch korrekter Vorgänge erhielten.

Wehnen: Musterbeispiel für Patientenmord

Auch in der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen bei Oldenburg stieg die Sterberate beträchtlich – von zehn Prozent im Jahre 1939 auf 31 Prozent 1945, wie der Oldenburger Historiker Ingo Harms herausgefunden hat. „Aller Wahrscheinlichkeit nach ging die in ihr enthaltene Übersterblichkeit [überdurchschnittliche Sterberate – Anm. d. Red.] auf drastische Einsparungen der Pflegekosten, insbesondere bei der Ernährung, zurück“, schreibt Harms in seinem Aufsatz „Das Schicksal der ausländischen Patienten in der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen während des Nationalsozialismus“.

„Als 1941/42 reichsweit die ‚wilde Euthanasie‘ begann, war Wehnen schon lange ein Musterbeispiel für diese Art des Patientenmordes“, so Harms weiter. Das Teuflische dabei: Die Grenzen zwischen aktivem Töten und Sterbenlassen unter unmenschlichen klinischen Bedingungen verwischen. Insgesamt sei mit einer „statistischen Übersterblichkeit von mindestens 1’500 Patienten, deren Tod erklärungsbedürftig bleibt, zu rechnen“, schreibt Harms, der damit die landläufige Meinung widerlegt, die Anstalt sei von der NS-Euthanasie unbelastet.

Todesurteil „Spricht kein Deutsch“

Als bevorzugte Opfer der Aussonderungen in Wehnen hat Harms die (überwiegend osteuropäischen) Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen identifiziert, die in gleicher Weise getötet wurden wie die deutschen Patienten – nur offenbar noch systematischer: Denn von den Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen überlebte nur jeder beziehungsweise jede dritte die Einweisung in die oldenburgische Psychiatrie. „Spricht kein Deutsch“ – mit diesem Eintrag in den Meldebogen war oft genug das Todesurteil notiert.

Kriegsgefangenen des zweiten Weltkrieges

Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg gab es auf Seiten der alliierten Streitmächte und der Achsenmächte. Der Zweite Weltkrieg begann mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939. Am 2. September 1945 endete der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation Japans. Von der Kriegsgefangenschaft zu unterscheiden sind Internierungen.

Rechtsstatus

„Kriegsgefangen“ stellt einen völkerrechtlichen Status dar, der Gefangene schützen soll. Der Personenkreis umfasst Kombattanten der feindlichen Streitkräfte, aber auch Ärzte, Sanitäter und Geistliche, soweit sie ihnen angehören. Geregelt und vertraglich vereinbart wurde dieser Schutz in der Haager Landkriegsordnung, den Haager Ab- kommen, dem Genfer Protokoll und den Genfer Konventionen. In Europa unterschied sich die Situation auf dem östlichen Kriegsschauplatz von der auf dem westlichen dadurch, dass bei der Kriegführung die Einhaltung der Haager Landkriegsordnung und der beiden Genfer Konventionen über die Behandlung der Kriegsgefangenen und der Verwundeten vom Deutschen Reich und von der Sowjetunion nicht angestrebt wurde.

Die „sowjetischen Vorschriften über die Behandlung der Kriegsgefangenen“ entsprachen allerdings in vielen Punkten dem Kriegsvölkerrecht, obwohl die Sowjetunion im Unterschied zum Deutschen Reich weder der Genfer Konvention über die Kriegsgefangenen noch der Haager Landkriegsordnung beigetreten war.

Nach Art. 75 der Genfer Konvention von 1929 hatte „die Heimschaffung der Kriegsgefangenen binnen kürzester Frist nach Friedensschluss zu erfolgen“. Mit dem formaljuristischen Einwand, der Kriegszustand bestehe auch nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht fort, wurde über den 8. Mai 1945 hinaus eine grosse Anzahl deutscher Kriegsgefangener in alliiertem Gewahrsam festgehalten. Zudem erlegte die Kontrollratsproklamation Nr. 2 vom 20. September 1945 den deutschen Behörden auf, alle von den Alliierten Vertretern vorgeschriebenen Massnahmen für Rückerstattung, Wiedereinsetzung, Wiederherstellung, Reparation, Wiederaufbau, Unterstützung und Rehabilitierung durchführen. Dazu gehörte auch, Transportmittel, Anlagen, Ausrüstungen und Material aller Art, Arbeitskräfte, Personal und fachmännische und andere Dienste zum Gebrauch innerhalb und ausserhalb Deutschlands zur Verfügung stellen. Schon auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 hatten die Grossmächte beschlossen, dass Kriegsgefangene nach einem Waffenstillstand zu Arbeitsleistungen verpflichtet werden könnten und dass Reparationen von Deutschland nicht nur in Form von Sachlieferungen, sondern auch durch den Einsatz deutscher Arbeitskräfte zu fordern wären.

Auf der Moskauer Konferenz hatten die alliierten Aussenminister im April 1947 beschlossen, alle deutschen Kriegsgefangenen bis Ende 1948 zu entlassen, was die Sowjetunion anschliessend durch die Aburteilung zahlreicher Kriegsgefangener als angebliche Kriegsverbrecher zu langjährigen Haftstrafen unterlief, so dass die letzten Gefangenen erst 1955 mit der Heimkehr der Zehntausend nach Deutschland zurückkehrten. Seit 1950 vertrat die Zentrale Rechtsschutzstelle die Interessen der weiterhin in alliiertem Gewahrsam befindlichen Deutschen.

Hilfe durch Dritte

Nicht am Krieg beteiligte Staaten und internationale Organisationen leisteten nach den Regeln des Kriegsvölkerrechts Hilfe, um das Schicksal der Kriegsgefangenen zu erleichtern. Zu den Hilfeleistungen gehörten:

- Interessenvertretung durch eine Schutzmacht

- Betreuung durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz

- Austausch von Kriegsgefangenen und Verwundeten

- Vermittlung der Kriegsgefangenenpost

Kriegsgefangene der Achse im Gewahrsam der Westmächte

Etwa 3’630’000 Soldaten der Wehrmacht befanden sich in britischen Lagern in Grossbritannien, Deutschland, Italien, Kanada, Malta, Madagaskar und anderen Ländern. Darunter waren auch 58’600 Österreicher.

Ungefähr 3’100’000 deutsche Kriegsgefangene befanden sich in US-amerikanischen Lagern, davon rund 371’000 in den USA. 135’000 wurden 1943 in Tunesien gefangen genommen, 10’000 in Italien und 182’000 1944 bei der Invasion der Normandie. Jeder Kriegsgefangene erhielt sofort nach seiner Gefangennahme sowie bei jedem Adresswechsel eine Postkarte, auf der er seinen Angehörigen Angaben über seinen Gesundheitszustand machen sowie seine gegenwärtige Anschrift und Gefangenennummer mitteilen konnte. Die Gefangenen wurden auf zahlreiche Lager verteilt. „Fraternisation“ war nicht erwünscht; in den Südstaaten wurden die Männer in der Landwirtschaft eingesetzt, wo sie zum Teil mit Afroamerikanern konkurrierten, die häufig Arbeiten unter schlechten Arbeitsbedingungen, niedrigem Prestige und mit geringer Entlohnung leisteten. Viele Kriegsgefangene entwickelten zu den US-Bewachern ein „fast freundschaftliches“ Verhältnis; die Farmer bedankten sich häufig mit kleinen Zuwendungen oder Einladungen zum Essen; viele blieben nach der Repatriierung in brieflichem Kontakt zu den Farmern und erhielten auch Paketsendungen. Die Verpflegung in den Lagern war anfangs besser als vorher in der Wehrmacht und auch besser als für die US-Zivilbevölkerung; nach Kriegsende von Juli bis August 1945 wurden die Rationen drastisch reduziert, Zigaretten und Alkohol waren nicht erhältlich, wurden dann aber wieder erhöht. Die Deutschen erhielten amerikanische Armeekleidung mit der Kennzeichnung „POW“ (prisoner of war); sie hatten aber auch das Recht, ihre Uniform, Rangabzeichen und Orden zu tragen. Sie konnten Sportveranstaltungen organisieren, Theater- und Musikgruppen bilden.

Viele waren mit Vorbehalten „gegen das angeblich kulturlose und oberflächliche Amerika“ gekommen und machten nun auch andere Erfahrungen. Die US-Behörden begannen eine Reeducation und ein kleiner Teil von Freiwilligen genoss spezielle Schulungen, um nach der Rückkehr als „Vorhut des neuen, demokratischen Deutschland“ am Aufbau des Landes teilnehmen zu können. Nach Kriegsende wurden viele der Deutschen zu potentiellen Konkurrenten der demilitarisierten US-Veteranen auf dem Arbeitsmarkt und wurden darum schnell repatriiert. Die USA begannen ab Mitte Mai 1945 mit der Entlassung von Kriegsgefangenen, überstellten jedoch wegen des Arbeitskräftebedarfs auch 740’000 Gefangene an Frankreich, 123’000 an Grossbritannien, 14’000 an die Niederlande, 30’000 an Belgien und 5’000 an Luxemburg. Zur Wiedergutmachung wurden Gefangene auch an Polen und die Tschechoslowakei übergeben. Frankreich zwang etwa 50’000 deutsche Kriegsgefangene zur hochriskanten Zwangsarbeit als Minenräumer. General George S. Patton schrieb:

„I am also opposed to sending PW’s to work as slaves in foreign lands [in particular, to France] where many will be starved to death“.

„Ich bin auch dagegen, PWs als Sklaven in fremde Länder zu schicken [insbesondere nach Frankreich], wo viele verhungern werden“.

Im Frühjahr 1946 wurde dem IKRK schliesslich erlaubt, Besuche abzuhalten und den Kriegsgefangenen in der amerikanischen Zone begrenzte Mengen an Nahrungsmitteln zukommen zu lassen.

Während der Moskauer Konferenz im März und April 1947 befanden sich in Grossbritannien 435.295, in Frankreich 641.483 und in den USA 14’000 Gefangene. Die Konferenz einigte sich darauf, bis zum 31. Dezember 1948 alle Gefangenen nach Deutschland zu entlassen. Für deutsche Kriegsgefangene in Frankreich bestand die Möglichkeit, für ein Jahr als freier Zivilarbeiter weiter zu arbeiten, z. B. in der Landwirtschaft.

Verluste unter den deutschen Kriegsgefangenen

Die folgende Tabelle zeigt die Zahl der Kriegsgefangenen der Wehrmacht und Waffen-SS in Gefangenschaft des jeweiligen Landes und die Quote der Kriegsgefangenen, die in der Gefangenschaft umkamen. Die Zahlen zeigen, dass die Todesquoten für Kriegsgefangene der Ostfront immens hoch waren im Vergleich mit den Todesquoten in den Lagern der Westalliierten. Aber auch unter den Westalliierten gab es deutliche Unterschiede. Die Todesquoten der deutschen Kriegsgefangenen im Gewahrsam der Frei-Franzosen, vor allem in Nordafrika, waren deutlich höher als den Lagern der USA oder Grossbritanniens.

Laut den Angaben des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes ist das Schicksal von weiteren 1’300’000 deutschen Militärangehörigen ungeklärt, sie gelten als vermisst.

In amerikanischen Lagern in Frankreich und in Deutschland (zum Beispiel in den Rheinwiesenlagern) gab es aufgrund mangelhafter Versorgung und Unterbringung eine Todesquote von 0,5 bis 1 Prozent, allerdings wurden diese Lager recht schnell aufgelöst. In Gefangenenlagern in den USA war die Sterblichkeit weitaus geringer.

Deutsche Soldaten in sowjetischem Gewahrsam

Zwischen 1941 und 1945 gerieten schätzungsweise 3,2 bis 3,6 Millionen Soldaten der Wehrmacht in sowjetische Kriegsgefangenschaft. 1,11 Millionen kamen dabei ums Leben oder kehrten nie zurück. Im Ersten Weltkrieg hatte die Sterberate der deutschen Kriegsgefangenen in russischer Hand bei 40 % gelegen.

Kriegsgefangene der Sowjetunion wurden nach Einlieferung ins Lager registriert und es wurde über sie eine Personalakte angelegt. Die mit der Heimkehr der Gefangenen abgeschlossenen Personalakten befinden sich in Verwahrung des Föderalen Archivdienstes Russlands – Reichsstiftung – Russisches Reichskriegsarchiv (RGWA) in Moskau. Bei den veröffentlichten Zahlen wird nicht immer klar zwischen Kriegsgefangenen und Zivilisten sowie sonstigen Internierten, die noch bis 1956 von der Roten Armee oder sowjetischen Behörden gefangenen gehalten wurden, getrennt.

Anlässlich der Moskauer Aussenministerkonferenz im März 1947 vereinbarten die Alliierten die Freilassung sämtlicher Kriegsgefangenen bis Ende 1948. Nach sowjetischen Angaben befanden sich zu diesem Zeitpunkt 890’532 deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, 1’003’974 seien seit Mai 1945 entlassen und nach Deutschland zurückgeschickt worden. Zwischen dem 1. März 1947 und dem 1. Dezember 1948 kehrten 447’367 Gefangene aus der UdSSR zurück, somit befanden sich, entgegen der Vereinbarungen von März 1947, zu Beginn des Jahres 1949 noch 443’165 in Gefangenschaft. Eine Anfrage der West-Alliierten zum Schicksal dieser Gefangenen beantwortete die UdSSR am 24. Januar 1949 mit der Ankündigung, dass die „Repatriierung im Laufe des Jahres 1949 ihren Abschluss finden wird“.

Am 28. September 1949 beschloss das Politbüro der KPdSU die Entlassung sämtlicher Kriegsgefangener, mit Ausnahme der von Militärtribunalen verurteilten, bis zum 1. Januar 1950. Daraufhin erliess das Innenministerium (MWD) am 28. November 1949 eine Verfügung zur Verurteilung von

- Angehörigen der Verbände der Allgemeinen und der Waffen-SS

- Militärangehörigen, die in Kriegsgefangenen- und anderen Lagern sowie bei Polizeieinheiten und im Heeresjustizdienst gedient hatten

- Mitarbeitern von Feindaufklärungs- und Abwehr-Organen der Wehrmacht

Nachdem bis April 1948 1112 Kriegsgefangene wegen in der Sowjetunion begangener Kriegsverbrechen verurteilt sowie von Oktober 1947 bis Juni 1949 3’750 Urteile gefällt worden waren (bei im Juni 1949 6’036 noch laufenden Untersuchungsverfahren), erfolgten allein im November und Dezember 1949 13’603 Verurteilungen von Kriegsgefangenen, in weiteren ca. 7’000 Fällen war die Untersuchung bis zum 1. Januar 1950 nicht abgeschlossen. Weitere 1’656 Aburteilungen erfolgten im Januar 1950. Fast 86 % der Urteile lauteten auf 25 Jahre Lagerhaft.

Am 4. Mai 1950 erklärte die UdSSR, dass die Repatriierung der deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion nunmehr restlos abgeschlossen sei. Insgesamt seien seit der Kapitulation Deutschlands 1’939’063 Kriegsgefangene in ihre Heimat zurückgekehrt. In der Sowjetunion verblieben demnach noch 9’717 wegen Kriegsverbrechen Verurteilter, 3’815 Personen, gegen die ein Verfahren anhängig sei und 14 nicht transportfähige Kranke.

Die letzte grössere Entlassung von Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion („Heimkehr der Zehntausend“) fand 1955 statt. Vorangegangen war ein Staatsbesuch des deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer vom 8. bis 14. September 1955 zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen und der Freilassung deutscher Kriegsgefangener. Ebenso kam in Österreich der letzte Zug mit Heimkehrer erst nach Abschluss des Staatsvertrages von 1955 an.

Deutsche Soldaten in jugoslawischem Gewahrsam

Nach einer Analyse von Böhme starben etwa 80’000 deutsche und österreichische Soldaten in jugoslawischer Gefangenschaft. Wegen der unübersichtlichen Lage der letzten Kriegstage lässt sich die Zahl, der bei der Kapitulation der Wehrmachteinheiten in Jugoslawien in Gefangenschaft geratenen Soldaten nicht genau bestimmen. Schmider, der sich auf das Zahlenmaterial von Böhme stützt, schätzt, dass es zwischen 175’000 und 200’000 waren. Berücksichtigt man, dass in den Jahren 1948/1949 vom Roten Kreuz nur etwa 85’000 Rückkehrer gezählt wurden, überlebten weniger als die Hälfte der Kriegsgefangenen die Gefangenschaft.

Japanische Soldaten in alliiertem Gewahrsam

Der erste japanische Kriegsgefangene im Pazifikkrieg war Sakamaki Kazuo.

Fred Fedorowich nennt zwischen 19’500 und 50’000 japanische Kriegsgefangene, die Australien und die USA zwischen 1942 und 1945 im Südwestpazifik gemacht haben.

Yamamoto Taketoshi zählt etwa 208’000 japanische Kriegsgefangene insgesamt, inklusive der Gefangenen der kommunistischen und nationalistischen Armeen Chinas und der Sowjetunion.

Etwa 600’000 Japaner gerieten am Ende des Zweiten Weltkrieges im Rahmen der Operation Auguststurm in sowjetische Gefangenschaft; von diesen kamen viele beim Arbeitsdienst in sibirischen Bergwerken um.

Alliierte Soldaten

Sowjetische Soldaten in deutschem Gewahrsam

Zwischen 1941 und 1945 gerieten weit über 5 Millionen sowjetische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene kamen dabei um. Annähernd 80’000 jüdische kriegsgefangene Angehörige der Roten Armee wurden ermordet. Bei anderen Kriegsgefangenen lag die Todesrate bei maximal zwei Prozent.

Arbeitseinsätze sowjetischer Gefangener fanden schon vor dem Führerbefehl vom 31. Oktober 1941 statt. Obwohl das Oberkommando der Wehrmacht schon im März 1941 für die Wochen nach dem Überfall, den Sommer und Herbst 1941, mit zwei bis drei Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen gerechnet hatte, waren keine wenigstens einigermassen ausreichenden Vorbereitungen für deren existenzsichernde Unterkunft und Versorgung getroffen worden. Die Gefangenen kampierten überwiegend unter desaströsesten Bedingungen im Freien. Hinzu kam eine absolut unzureichende Ernährung, schlechte Hygiene und kaum medizinische Versorgung, so dass viele an Krankheiten wie Ruhr- und Fleckfieberepidemien umkamen. Schon vor Kriegsbeginn hatte man im sogenannten Hungerplan den Hungertod so vieler sowjetischer Soldaten einkalkuliert. Das Lager Zeithain z. B. wird auch Sterbelager genannt, da die nicht mehr arbeitsfähigen Verwundeten oder Kranken in Lazaretten weiter unterversorgt waren. Sowjetische Kriegsgefangene wurden auch in deutschen Konzentrationslagern inhaftiert, etwa im KZ Sachsenhausen. Sie wurden auf zahlreiche Arten ermordet, wie z. B. mittels Genickschussanlage, Hängen, tödlicher Injektionen verschiedener Substanzen und Massenerschiessungen (KZ Dachau, KZ Buchenwald). Menschenversuche mit sowjetischen Kriegsgefangenen sind für das KZ Neuengamme (Tuberkulose) und für das KZ Auschwitz (Vergiftungsversuch an 600 Gefangenen mit Zyklon B) belegt.

Hunderttausende von ihnen liegen heute – ebenso wie gefallene Soldaten der Roten Armee und sowjetische Zwangsarbeiter der NS-Zeit – auf sowjetischen Kriegsgräberstätten in Deutschland, unzählige wurden in Massengräbern verscharrt. Ihre Leichname kommen teilweise nach und nach zum Vorschein.

Die Zahl der sowjetischen Kriegsgefangenen, die von der Wehrmacht nach Juli 1941 als „politisch Untragbare“ zur Ermordung an die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD übergeben wurden, wird auf weit über 140’000 geschätzt (siehe auch Kommissarbefehl).

1’836’000 sowjetische Kriegsgefangene kehrten in die Sowjetunion zurück. Da von Stalin die Gefangennahme als Verrat angesehen wurde, war ein Teil dieser Rückkehrer Repressionen ausgesetzt. So wurden 16–17 Prozent von ihnen in Strafbataillone eingegliedert und weitere 16–17 Prozent in den Lagern des GULag inhaftiert. Etwa zwei Drittel der ehemaligen Kriegsgefangenen wurden demnach nicht bestraft. Ein Teil von diesen hatte jedoch Schwierigkeiten bei der Arbeitsplatzsuche oder wurde aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen.

In seiner Rede zum Kriegsende gedachte Bundespräsident Joachim Gauck am 6. Mai 2015 der sowjetischen Kriegsgefangenen. Ihr Leiden sei in Deutschland nie angemessen ins Bewusstsein gekommen. Am 20. Mai 2015 beschloss der Deutsche Bundestag, die noch lebenden früheren sowjetischen Kriegsgefangenen, die erst nach dem Ende der UdSSR in ihren Heimatländern vollständig rehabilitiert wurden, finanziell zu entschädigen. Man geht von ca. 4’000 früheren Soldaten aus. In dem entsprechenden Beschluss heisst es: „Ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen soll ohne Anerkennung einer Rechtspflicht/eines Rechtsgrundes ein symbolischer finanzieller Anerkennungsbetrag gewährt werden“.

Westalliierte Soldaten in deutschem Gewahrsam

Diese Soldaten stammten insbesondere aus Belgien, Frankreich, Holland, Norwegen, Polen, Grossbritannien, den USA, Serbien und nach dem Bruch des Bündnisses auch aus Italien.

Im Gegensatz zur Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen war die Behandlung west-alliierter Kriegsgefangener in der Regel gut und man hielt sich dabei an die Genfer Konvention. Von den 232’000 US-amerikanischen, britischen, kanadischen und weiteren Soldaten überlebten 8.348 den Krieg nicht, was 3,5 % entspricht.

Man kannte als Bezeichnungen „Stalag“ (Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager, im Wesentlichen der Wehrmacht unterstellt), „Stalag Luft“ (Luftwaffen-Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager, der Luftwaffe unterstellt) und „Marlag“ (Kriegsmarine-Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager, unterstellt dem Allgemeinen Marinehauptamt), ferner „Oflag“ (Kriegsgefangenen-Offizierslager), „Dulag“ (Kriegsgefangenen-Durchgangslager), „Heilag“ (Kriegsgefangenen-Heimkehrerlager) und „Ilag“ (Internierungslager).

Zum Teil wurden einige alliierte Soldaten, nachdem sie pro forma aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurden, unter völkerrechtswidrigen Voraussetzungen und Bestimmungen erschossen oder in Konzentrationslager verbracht.

Der Arbeitseinsatz in Industriezweigen, im Bergbau oder bei Aufräumarbeiten war üblich. Gegen das Völkerrecht verstiess ihr Arbeitseinsatz in der Rüstungsindustrie.

Angehörige von Kommandoeinheiten sollten nach dem Kommandobefehl Hitlers vom 18. Oktober 1942 völkerrechtswidrig bis auf den letzten Mann niedergemacht werden und falls in Ausnahmefällen doch Gefangene gemacht würden, wären sie zur späteren Exekution an den Sicherheitsdienst des Reichsführers SS zu übergeben.

Die Kriegsgefangenenpost der Soldaten wurde mehrheitlich durch die Schweiz abgewickelt. Die PTT übernahm eine Proaktive Vermittlungsrolle und es fand eine intensive Kommunikation mit der Deutschen Reichspost sowie der Französischen Post statt. Am 24. Oktober 1939 traf die erste Ladung Kriegsgefangenenpost aus Deutschland mit Zielort Südfrankreich in Basel 17 Transit ein. Es handelte sich um 200 Postkarten französischer Kriegsgefangener, die auf vorgedruckten Postkarten schrieben, dass sie in Kriegsgefangenschaft geraten seien und es ihnen gut ginge.

Ab 1. Dezember 1939 rollte täglich ein Wagen mit deutscher Kriegsgefangenenpost aus Frankreich über Basel 17 Transit nach Frankfurt. In umgekehrter Richtung wurde die Post von Franzosen in deutscher Kriegsgefangenschaft durch die Deutsche Reichspost der Poststelle Basel Transit übergeben, wo sie von der PTT umgeladen und über Genf nach Frankreich weitergeleitet wurde. Ab 1940 vermittelte die PTT auch den Postverkehr zwischen Deutschland und Grossbritannien und deren Kolonien. Um die Kriegswirren zu umgehen, wurden Umwege in Kauf genommen. Die Kriegsgefangenenpost zwischen Deutschland und Grossbritannien wurde teilweise über Spanien (Gibraltar) abgewickelt.

Alliierte in japanischem Gewahrsam

Während des Pazifikkriegs gerieten britische, niederländische, australische, neuseeländische und amerikanische Soldaten in japanische Kriegsgefangenschaft. Da die Japaner die zweite Genfer Konvention von 1929 und auch die Haager Landkriegsordnung nicht anerkannten, behandelten sie ihre Kriegsgefangenen nach ihrer eigenen Ordnung. Kriegsgefangene galten als Menschen ohne Ehre, da sie nicht in Ehre für ihr Land gefallen waren, das heisst, dass sie nicht bis in den Tod gekämpft hatten. In aller Regel waren sie daher mit „minderwertiger Arbeit“ zu betrauen, die zwar für die Japaner von Wichtigkeit war, in deren Augen aber nur von ehrlosen Menschen ausgeführt werden konnte. In den japanischen Gefangenenlagern verstarben auf Grund von Wasser- und Nahrungsmangel sowie der unmenschlichen Behandlung eine grosse Anzahl alliierter Soldaten.

Kriegsverbrechen der Japaner an alliierten Gefangenen:

- Todesmarsch von Bataan – ca. 16’000 Tote

- Death Railway – ca. 16’000 alliierte und ca. 100’000 asiatische Tote

- Kriegsgefangenenlager Sandakan / Todesmärsche von Sandakan – ca. 2’700 australische und britische Tote

Weitere Soldaten

Polnische Soldaten in sowjetischem Gewahrsam

Nach dem Angriff der UdSSR auf Polen am 17. September 1939 wurden mehr als 240’000 polnische Soldaten gefangen genommen. Etwa 42’400 einfache Soldaten und Unteroffiziere wurden innerhalb der ersten drei Wochen wieder entlassen, weitere 43’000 der deutschen Wehrmacht überstellt, weil ihr Wohnort im Westteil Polens lag, der vom Deutschen Reich im Polenfeldzug erobert worden war.

Im April 1940 wurden 22’000 bis 25’000 Berufs- und Reserveoffiziere, Polizisten und andere Staatsbürger Polens erschossen.

Polnische Soldaten in deutschem Gewahrsam

Etwa 400’000 polnische Soldaten (darunter etwa 16’000 Offiziere) gerieten in deutsche Gefangenschaft. Ferner wurden 200’000 polnische Zivilisten wegen angeblicher Verdachtsmomente inhaftiert. Ungefähr 10’000 polnische Kriegsgefangene starben. Das Deutsche Reich stellte sich auf den Standpunkt, der polnische Staat sei untergegangen, stelle also kein Völkerrechtssubjekt mehr dar, und folglich wären die Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen von 1929 auf sie nicht anzuwenden. Die polnischen Kriegsgefangenen verloren dadurch den Schutz dieser Konvention und waren aus NS-Sicht nur noch Zivilisten. 200’000 wurden anschliessend als Zwangsarbeiter eingesetzt, die nach den rassistischen Polen-Erlassen diskriminiert wurden.

Italienische Soldaten in deutschem Gewahrsam

600’000 italienische Soldaten wurden in der Zeit zwischen September 1943 und Mai 1945 interniert. Bei den Massakern auf Kefalonia und auf Kos wurden gefangen genommene italienische Soldaten ermordet. Das Deutsche Reich verweigerte den Soldaten des ehemaligen Verbündeten Italien den Status von Kriegsgefangenen, verlieh ihnen den Status von Militärinternierten und setzte sie als Zwangsarbeiter ein. Etwa 45’000 italienische Kriegsgefangene verloren ihr Leben.

Dokumentation und Gedenken

Wissenschaftliche Aufarbeitung

1957 wurde von dem damaligen Bundesministerium für Vertriebene die Wissenschaftliche Kommission für die Dokumentation des Schicksals der deutschen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg unter dem Vorsitz von Erich Maschke gegründet. Zwischen 1962 und 1974 erschienen 22 Bände der sog. Maschke-Kommission, von denen sich 10 allein mit der Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion befassen.

Bis in die Gegenwart ist die Kriegsgefangenenthematik aus deutscher, westalliierter und sowjetischer Sicht Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen, da sich seit dem Zerfall der Sowjetunion insbesondere in osteuropäischen Archiven neue Forschungsmöglichkeiten ergeben haben.

Die Gemeinsame Kommission für die Erforschung der jüngeren Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen befasst sich auch mit dem Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener in deutscher Hand.

Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages erstellte im Laufe der Jahre verschiedene Zusammenfassungen zu dem Thema.

Liste Kriegsverbrechen im zweiten Weltkrieg

Das folgende Kapitel listet die im zweiten Weltkrieg begonnene Kriegsverbrechen (Massaker) der beteiligten Kriegsmächten in alphabetischer Reihenfolge auf. Die Liste ist sehr umfangreich, aus diesem Grund wird auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet. Die Liste ist mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht vollständig. Die Anzahl der aufgeführter Opfer ist ein ungefährer Wert, in den meisten Fällen konnte die genaue Opferzahl nicht mehr festgestellt werden. In den Opferzahlen werden die Opfer der Konzentrationslager nicht aufgeführt.