Europa nach dem Krieg

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Hitler, Albtraum und Verbrecher

Deutschland 1945 bis 1949

Die Besatzungszeit in Deutschland zwischen 1945 und 1949 war die Phase zwischen dem Ende des NS-Staats und des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der zwei konkurrierenden Machtblöcken angehörigen deutschen Staaten, der Bundesrepublik Deutschland und der DDR.

Die Lage nach Kriegsende

Der Historiker Lutz Niethammer zählt die Jahre von der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht und der Niederlage des Deutschen Reiches bis zur Neuorganisation beziehungsweise der Gründung zweier deutscher Staaten als Teile der deutschen Nation und damit den Beginn der 40-jährigen Geschichte deutscher Teilung zu den „kompliziertesten Abschnitten der deutschen Geschichte […], einem interdependenten Prozess, an dem alle Weltmächte beteiligt waren“.

Situation vor der Besetzung

Die Staatsorganisation des Deutschen Reiches war schon vor dem „Zusammenbruch“ nicht mehr voll funktionsfähig. Nachdem die Siegermächte die Obersten Reichsbehörden und die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) aufgelöst hatten, waren Bevölkerung und nachgeordnete Verwaltung weitgehend auf Selbstorganisation zurückgeworfen. Noch lange im Exil, bezeichnete Thomas Mann 1945 die Deutschen als „dies unglückselige Volk“. Die Westwanderung von 12 bis 14 Millionen Heimatvertriebenen und Flüchtlingen und der Zerfall der deutschen Wirtschaftsräume verschärften das soziale Elend.

Übernahme der Regierungsgewalt durch die Alliierten

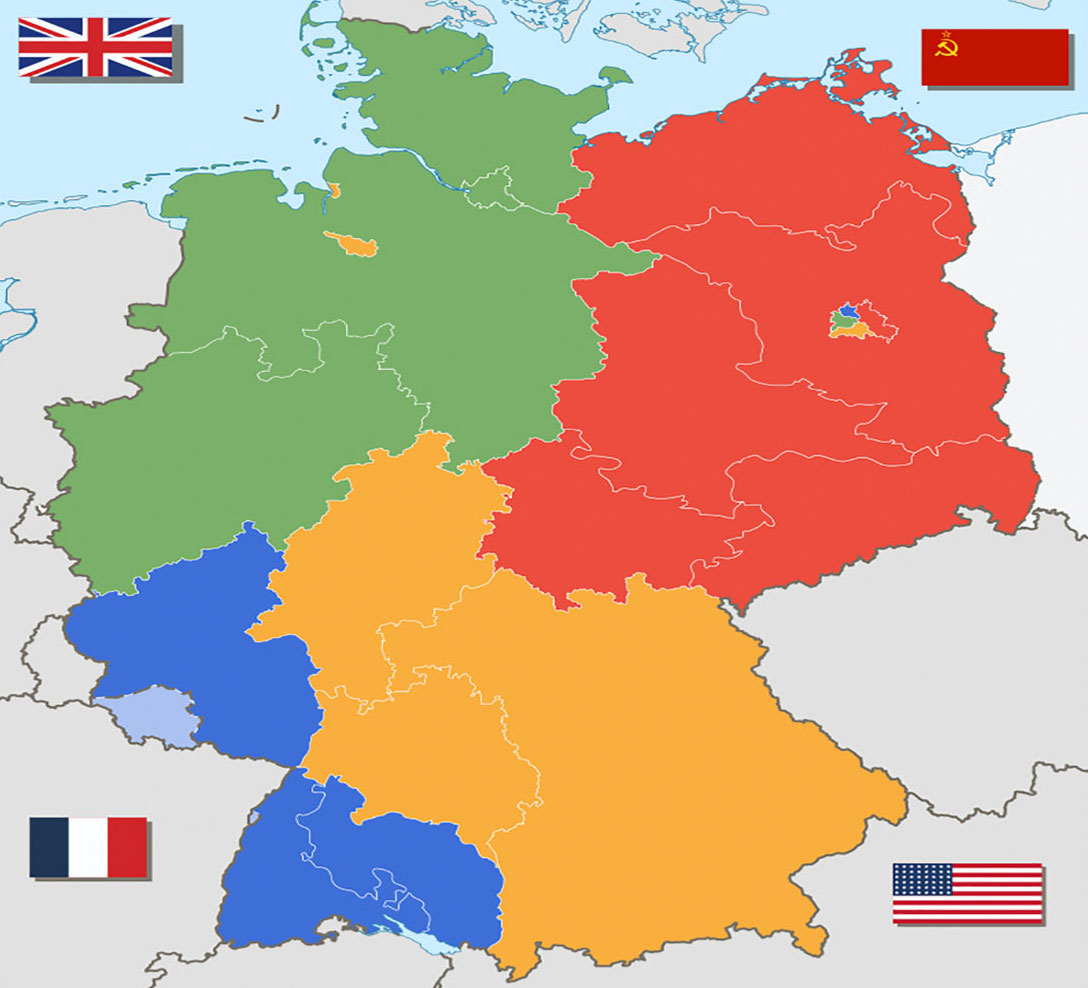

Ausgehend von seinem Gebietsstand von 1937 wurde das besetzte Deutschland aufgeteilt. Dies geschah auf Beschluss der Alliierten auf der Konferenz von Jalta (2. bis 11. Februar 1945). Die Ostgebiete (Oder-Neisse-Gebiete), die rund ein Drittel des Staatsgebietes ausmachten, waren von der sowjetischen Roten Armee direkt an die Volksrepublik Polen beziehungsweise an die Russische SFSR als eine der Unionsrepubliken der Sowjetunion zur Verwaltung übergeben worden. Die Russische SFSR verwaltete den heute zu Russland gehörenden, nördlichen Teil Ostpreussens, die restlichen Ostgebiete wurden seit 1945 von Polen verwaltet und gehören heute zu Polen.

Die verbliebenen zwei Drittel des Staatsgebiets wurden in vier Besatzungszonen aufgeteilt:

- Amerikanische Besatzungszone

- Britische Besatzungszone

- Französische Besatzungszone

- Sowjetische Besatzungszone

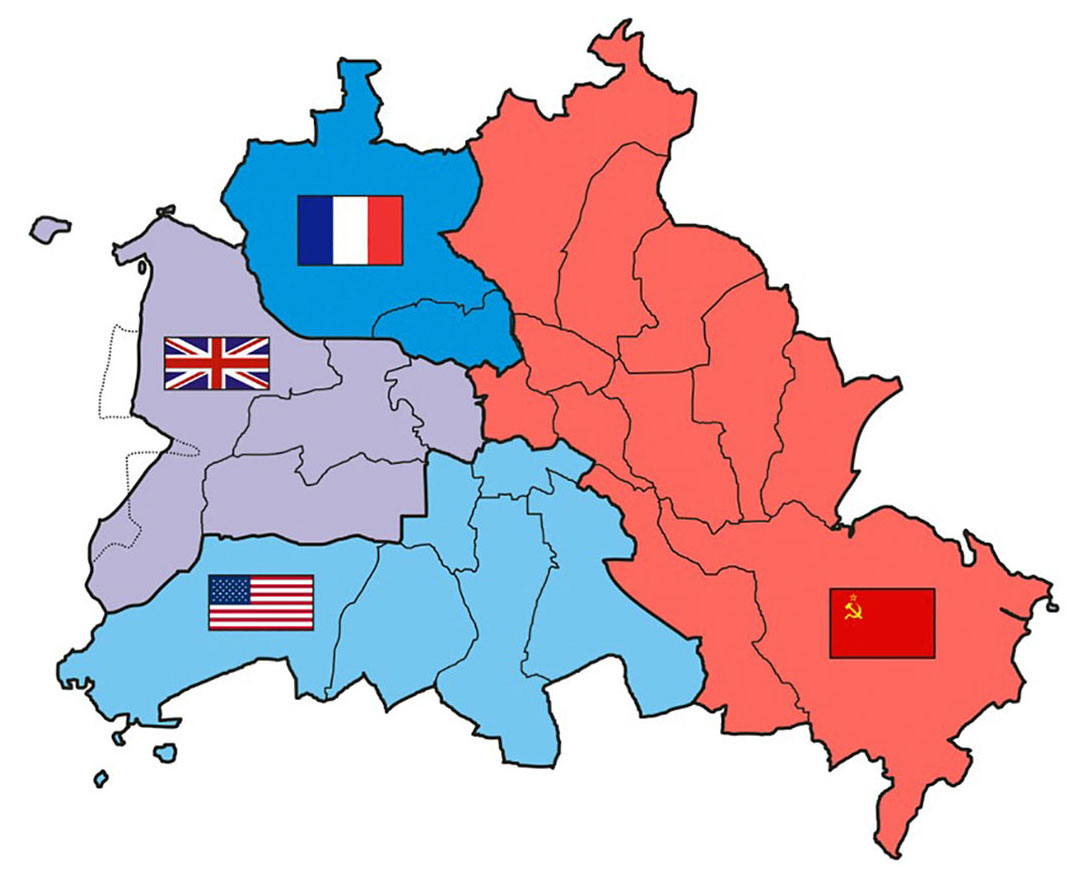

Am 5. Juni 1945 übernahmen die Oberbefehlshaber der Vier Mächte (USA, Grossbritannien, Frankreich und Sowjetunion) durch die Berliner Erklärung die oberste Regierungsgewalt über Gesamtdeutschland. Diese lag beim Alliierten Kontrollrat mit Sitz in Berlin. Für Gross-Berlin erfolgte eine gemeinsame Besetzung der Alliierten und die Einrichtung der Alliierten Kommandantur für die Verwaltung des Stadtgebietes, wobei die Stadt selbst ebenfalls in vier Sektoren aufgeteilt wurde, welche jeweils einem alliierten Besatzungsregime unterworfen waren.

Die Briten und die US-Amerikaner räumten Sachsen, Thüringen und Teile von Mecklenburg, um sie zum 1. Juli 1945 sowjetischer Kontrolle zu überlassen. Im Gegenzug erhielten sie und Frankreich die drei Westsektoren Berlins. Am 10. Juli rückten französische Besatzungstruppen in das Saarland ein, das von den US-Truppen verlassen wurde.

Die ersten Länder wurden im Juli 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone gegründet; allerdings verfolgte die Sowjetunion dabei einen Einheitsstaat, in dem die Länder lediglich Verwaltungseinheiten sein sollten. Auch die Briten organisierten ihre Besatzungszone in Nordwestdeutschland eher zentralistisch. Die Amerikaner hingegen verfolgten in Süddeutschland ein föderalistisches Konzept, nach dem die Länder auch eine wichtige politische Rolle spielen sollten.

In der Atlantik-Charta, der Casablanca-Konferenz, der Konferenz von Teheran und der Erklärung von Jalta hatten die Alliierten die verschiedenen Strategien teilweise schon ab 1943 ausgearbeitet, als man von einem absehbaren Sieg über das nationalsozialistische Deutschland ausging. Trotzdem wurden die wechselhaften Ergebnisse der Besatzungspolitik sowohl von den Besatzungsmächten als auch von den Deutschen über lange Zeit als Provisorien betrachtet. Erst mit der Blockbildung im Kalten Krieg wurde aus Vorläufigem – vor allem aus der deutschen Teilung – scheinbar Endgültiges.

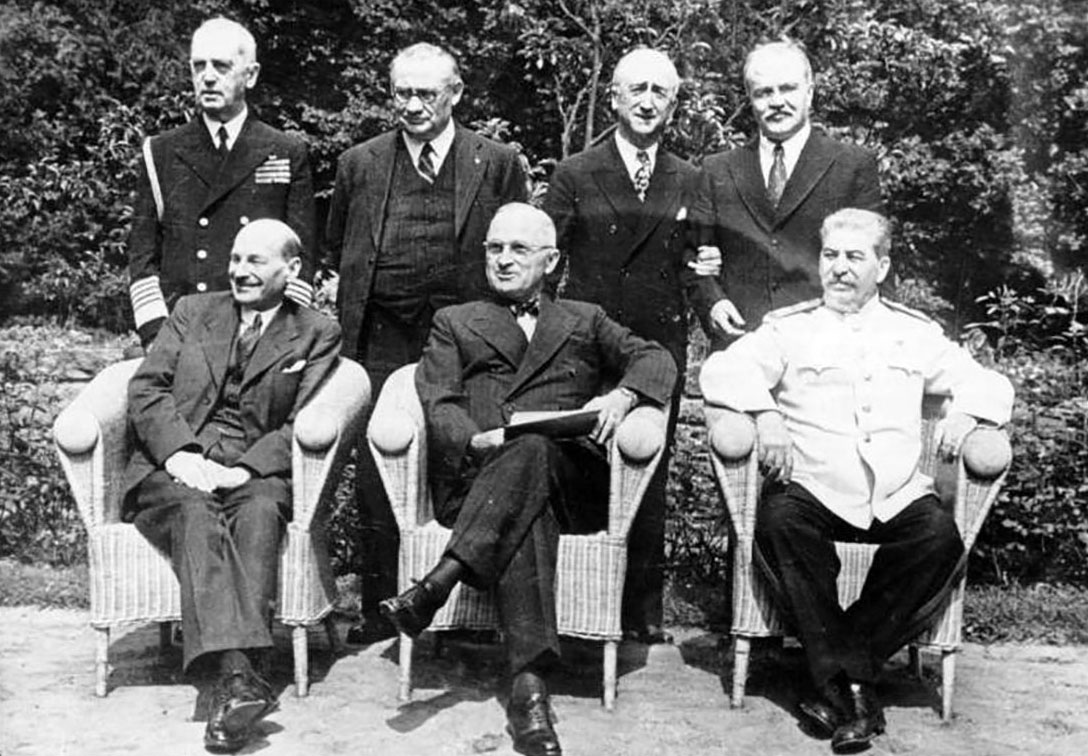

Potsdamer Konferenz

U.S. Department of State, Karte vom 10. Januar 1945: Germany – Poland Proposed Territorial Changes – Secret („Vorschlag zur Gebietsveränderung – Geheim“), 4 Vorschläge des amerikanischen Aussenministeriums, genutzt während der Konferenz von Jalta und der Potsdamer Konferenz.

Mitte Juli waren Winston Churchill, Harry S. Truman und Josef Stalin in Deutschland, um in einer Dreimächtekonferenz der Hauptalliierten auf höchster Ebene über das weitere Vorgehen zu beraten. Als wichtigste Ergebnisse wurden am 2. August 1945 beschlossen:

- die Demokratisierung Deutschlands

- die Dezentralisierung seiner Wirtschaft

- die Einrichtung eines gemeinsamen Kontrollrates für Deutschland als Organ gemeinsamer Besatzung der Siegermächte, das u. a. die Einheit Deutschlands als Wirtschaftsgebiet bewahren sollte

- die Demilitarisierung des Landes die Denazifizierung (Entnazifizierung) der Deutschen

- die Einrichtung eines Internationalen Militärtribunals (siehe Nürnberger Prozesse)

- die faktische Abtrennung der Gebiete östlich der Oder-Neisse-Linie, indem sie unter einstweilige polnische Verwaltung gestellt wurden

Die Forderung nach einem „ausgeglichenen Wirtschaftsleben in ganz Deutschland“ wurde schon bald durch die Auseinanderentwicklung der Wirtschaftsverhältnisse in den besetzten Zonen (auch eine Folge der zunehmenden Konfrontation der politischen Blöcke im Kalten Krieg) Makulatur.

Über die sowjetischen Reparationsforderungen kam es bei der Konferenz bereits zu einem ersten Eklat mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Feierlichkeiten zum Sieg über Japan begingen die Alliierten aber noch gemeinsam vor dem Brandenburger Tor. Im September 1945 wurde mit dem Wanfrieder Abkommen ein geringfügiger Gebietstausch zwischen amerikanischer und sowjetischer Besatzungszone vereinbart.

Kriegsgefangene

Insgesamt befanden sich 1945 elf Millionen deutsche Soldaten in Gefangenschaft, fünf Millionen von ihnen kamen recht schnell wieder in Freiheit. In den letzten Wochen vor dem Kriegsende ergaben sich allein den Amerikanern vier Millionen deutsche Soldaten. Die Amerikaner hatten schwerwiegende logistische Probleme, diese riesige Zahl an Kriegsgefangenen ausreichend mit Lebensmitteln, Medikamenten und Unterkünften zu versorgen. Im Frühjahr 1946 wurde dem IKRK schliesslich erlaubt, Besuche abzuhalten und den Kriegsgefangenen in der amerikanischen Zone begrenzte Mengen an Nahrungsmitteln zukommen zu lassen. (Zu Deutschen in amerikanischem Gewahrsam 1945 siehe Rheinwiesenlager.) Über 700’000 Kriegsgefangene stellten die USA den Franzosen zum Wiederaufbau ihres Landes zur Verfügung. Frankreich zwang etwa 50’000 zur hochriskanten Zwangsarbeit als Minenräumer. Einige mussten unter harten Bedingungen im Bergbau arbeiten. Viele konnten erst 1948 in die Heimat zurückkehren. Für solche in sowjetischer Kriegsgefangenschaft war die Aussicht zu überleben schlecht – etwa 30 Prozent starben. Die letzten kamen erst 1956 nach Deutschland zurück, die sogenannte Heimkehr der Zehntausend.

Trümmer- und Kulturfrauen

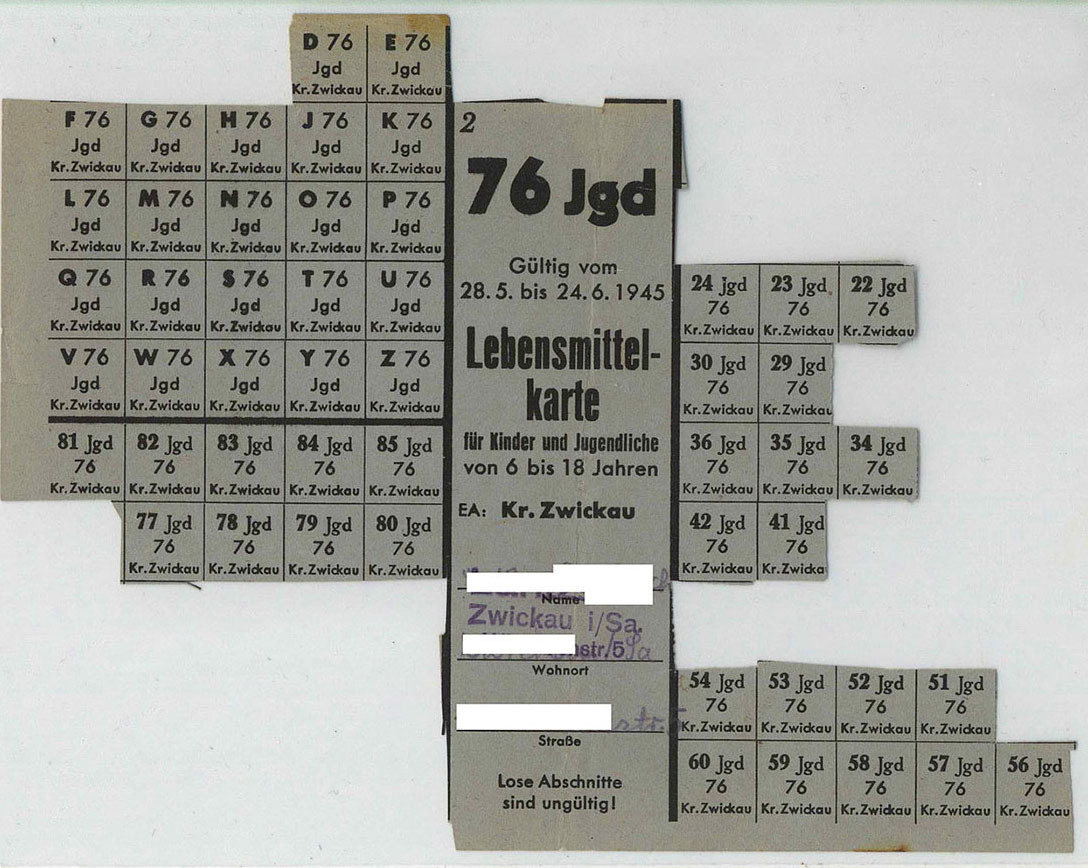

Am 29. Mai 1945 wurde die Meldepflicht für alle Frauen zwischen 15 und 65 Jahren in Berlin eingeführt. Die Arbeit als „Trümmerfrau“ brachte bessere Lebensmittelkarten ein. Frauen, die in den ersten Nachkriegsjahren die Hauptlast des Wiederaufbaus in deutschen Städten trugen, entwickelten in dieser Zeit ein neues Selbstverständnis und -bewusstsein. Auf dem Land gab es die sogenannten Kulturfrauen, Baumpflanzerinnen, die die von Bomben zerstörten oder wegen Brennholz gerodeten Wälder wieder aufforsteten. Auf der alten 50-Pfennig-Münze wurde ihnen ein Denkmal gesetzt.

Das konservativere Klima der späteren Jahre unter Bundeskanzler Konrad Adenauer sollte die emanzipativen Ansätze aber weitgehend wieder zurückdrängen – zumindest in Westdeutschland. Im Zuge des Wirtschaftsaufschwungs in Westdeutschland ging die Anzahl der Waldarbeiterinnen drastisch zurück. Viele wanderten in die neu entstandenen Fabrikhallen ab. Waren beispielsweise im Bereich des Forstamts Crailsheim 1953 noch über 200 Frauen beschäftigt, betrug ihre Zahl 1963 weniger als die Hälfte, und 1987 gab es nur noch Arbeit für drei Waldarbeiterinnen. Schon im ersten Deutschen Bundestag von 1949 waren Frauen anteilsmässig spärlicher vertreten als noch im Reichstag der Weimarer Republik.

Wirtschaft

Hungerwinter 1947. Wegen der katastrophalen Ernährungslage legten am Montag, 31. März 1947, in Krefeld Tausende die Arbeit nieder und versammelten sich zu einer Protestkundgebung auf dem Karlsplatz.

Lebensmittelversorgung

Die allgemeine Lebensmittelversorgung war schlecht und man bekam nicht genug zu essen. Viele Menschen starben in den ersten Nachkriegswochen an Hunger oder Durst – insbesondere Säuglinge und Kleinkinder, weil keine Milch vorhanden war. Die Durchschnittsversorgung pro Tag erreichte z. B. in Bayern gerade 1’000 kcal. Die „Cooperative for American Remittances for Europe“ (CARE) schickte Versorgungs-Pakete, aber bis zum 5. Juni 1946 war es verboten, CARE-Pakete nach Deutschland zu schicken. Als Teil der Bestrafungsphilosophie wurde US-Truppen die Bereitstellung von Hilfe, insbesondere von Nahrungsmitteln an hungrige Deutsche verboten. Amerikanische Haushalte im besetzten Deutschland wurden angewiesen, deutschen Hausangestellten keine Speisereste zu überlassen; alle überschüssigen Lebensmittel mussten vernichtet oder ungeniessbar gemacht werden.

Die alliierten Besatzungsmächte gaben in ihren jeweiligen Sektoren neue Lebensmittelkarten aus, die entsprechend der Schwere der Arbeit in Verbrauchergruppen (Kategorien) von I bis V eingestuft wurden. Die dafür ausgegebenen Rationen wurden wöchentlich neu entsprechend den Möglichkeiten festgelegt.

Demontagen

Aufteilung der deutschen Industrieanlagen. Zwischen dem 31. März 1946 und August 1947 wurden aus den westlichen Besatzungszonen 11’100 Tonnen Industrieanlagen in die Sowjetunion gebracht.

In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) standen als Reparationsmassnahmen intensive Industriedemontagen im Vordergrund: immerhin hatte die UdSSR die Hauptlast beim Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland tragen müssen – knapp 22 Millionen sowjetische Zivilisten und Soldaten starben während des Krieges.

Die Demontagen in den Fabriken wurden durch die Arbeiter durchgeführt, die an den Maschinen oft jahrelang gearbeitet hatten. Aus natürlicher Abneigung gegen diese Massnahmen wurde immer wieder „vergessen“, für den Betrieb notwendige Einzelteile auch zu verpacken. Damit war bei einem Wiederaufbau in der Sowjetunion eine weitere Nutzung meist ausgeschlossen. Daher beendete man schon frühzeitig die Demontagen vor Ort, überführte die geeigneten Betriebe in sowjetische Aktiengesellschaften und transportierte dann die „überprüften“ Fertigprodukte als Reparationsleistung ab.

Allein von 1945 bis Ende 1946 wurden 1’000 Betriebe abgebaut, bis März 1947 fast 12’000 Kilometer Schienen demontiert. Mit der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK) wurde ab Frühjahr 1948 die Umwandlung zur Planwirtschaft begonnen. Im Gegensatz zur Praxis in den drei westlichen Besatzungszonen (Trizone) diente die „Entnazifizierung“ in der SBZ auch zu massiven Enteignungen und gesellschaftlichen Umverteilungen und Umstrukturierungen (Bodenreform ab September 1945 u. a.). Trotzdem sollte sich die aus der Sowjetzone hervorgegangene DDR zu einem der wohlhabenderen Länder des Ostblocks entwickeln, welches allerdings stets dem ökonomischen Niveau der Bundesrepublik Deutschland hinterherhinkte.

Auch in den westlichen Besatzungszonen fanden Demontagen statt. Sie wurden nach einem im März 1946 aufgestellten Industrieplan begonnen, nach dem 1’500 Betriebe demontiert werden sollten, um das Produktionsniveau auf rund 50 Prozent von 1938 zurückzuschrauben. Noch am 13. Juni 1949 gingen belgische Soldaten gegen deutsche Arbeiter vor, die mit Barrikaden die Demontage eines Hydrierwerks verhindern wollten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Ruhrfrage erneut auf der politischen Tagesordnung. Durch das Ruhrstatut wurde am 28. April 1949 eine Internationale Ruhrbehörde in Düsseldorf errichtet. Das Ziel war die Kontrolle der westdeutschen Schwerindustrie durch eine Begrenzung der Produktion sowie die Entscheidung, wie viel Kohle und Stahl Deutschland selbst erhalten durfte und wie viel davon zu exportieren war. Die Demontagepläne wurden zuletzt im Petersberger Abkommen vom 22. November 1949 revidiert. Im Januar 1951 waren die Demontagen schliesslich beendet.

Der Gesamtwert der demontierten Anlagen wird für Westdeutschland auf bis zu 5,4 Mrd. DM geschätzt, für die Sowjetische Besatzungszone beziehungsweise die DDR auf bis zu 5 Mrd. DM.

Wiederaufbau

Westzonen

Eine eigentliche „Stunde Null“ gab es für die deutsche Wirtschaft nicht: Deutschland lag keineswegs zur Gänze in Trümmern. Der Historiker Niethammer formuliert es kühl: „[…] in der Bilanz hatten die Bomber die deutsche Industrie nicht ausgelöscht, sondern ihre Expansion im Krieg abrasiert, die Menschen- und Qualifikationsverluste des Krieges wurden durch den Zuzug aus dem Osten und die Leistungsbereitschaft der auf ein elementares Existenzniveau herabgedrückten Bevölkerung mehr als ausgewogen“.

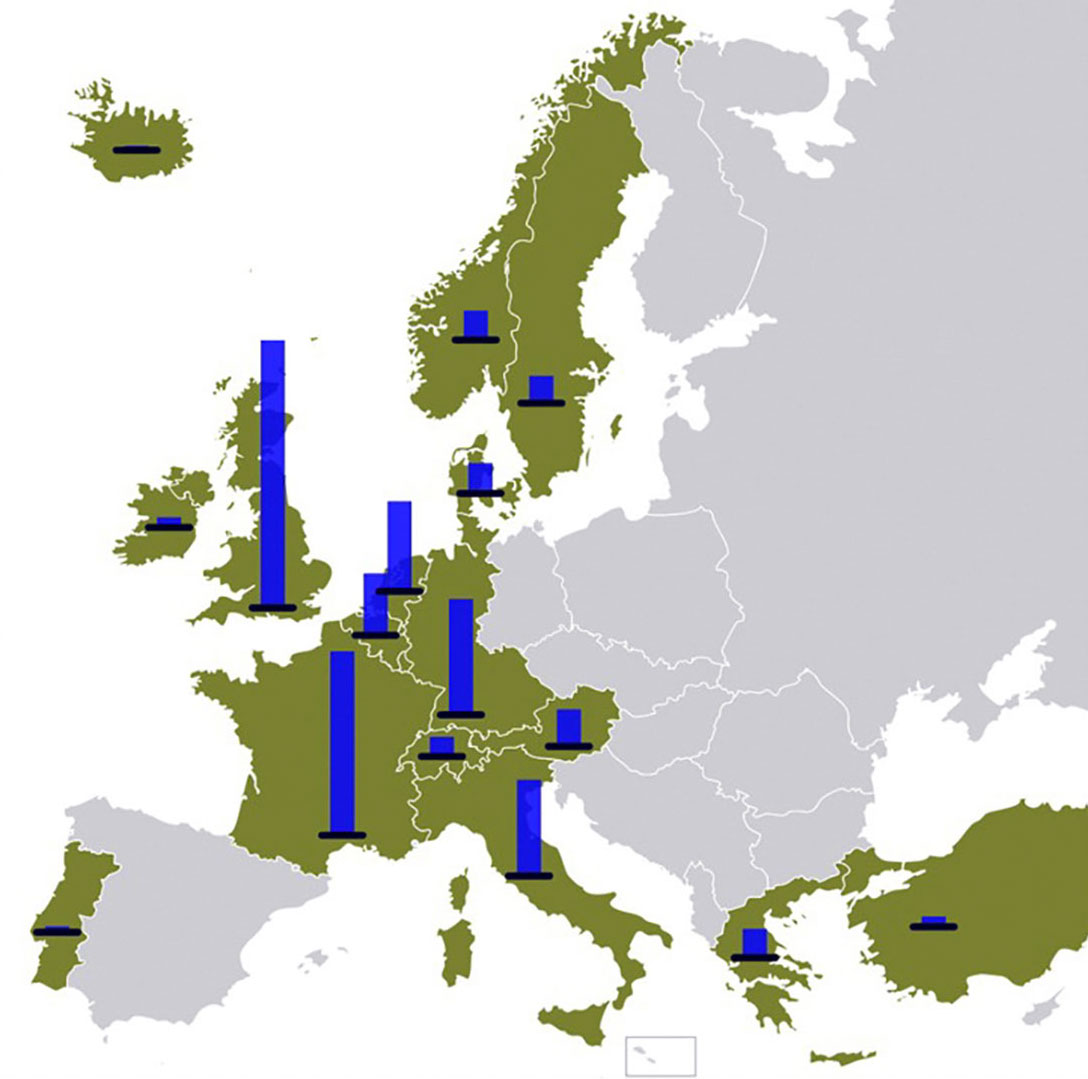

Am 6. September 1946 hielt der US-amerikanische Aussenminister James F. Byrnes in Stuttgart die Rede der Hoffnung und kündigte damit die Bizone an. In dieser Rede verwarf er auch die Friedensmöglichkeiten des Morgenthau-Plans von 1944. Die amerikanische Politik änderte sich daraufhin. Die seit April 1945 gültige Direktive JCS 1067 sagte aus, dass die Militärgouverneure keine Schritte unternehmen durften, „die (a) zum wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands führen könnten oder (b) geeignet sind, die deutsche Wirtschaft zu erhalten oder zu stärken“. Die Direktive wurde ab 1946 nur in abgeschwächter Form angewandt. Auf Initiative Lucius D. Clays erstellte Lewis H. Brown das Gutachten A Report on Germany mit Sanierungsempfehlungen, das auch die Ablösung der Direktive JCS 1067 und der darin enthaltenen Reste des Morgenthauschen Gedankenguts forderte. Dies geschah im Juli 1947. Mitte 1947 stellte US-Aussenminister George C. Marshall in Harvard sein Wirtschaftsförderungsprogramm für Europa vor. Nun hiess es: „Für ein geordnetes und blühendes Europa sind die wirtschaftlichen Beiträge eines stabilen und produktiven Deutschlands ebenso notwendig wie die Beschränkungen, die die Garantie geben sollen, dass der destruktive Militarismus in Deutschland nicht wieder aufleben kann“.

In diesem Rahmen erhielt Westdeutschland von 1948 bis 1952 ca. 1,4 Milliarden US-Dollar von den USA. Die Massnahmen des Marshallplans griffen auch in Deutschland, wobei diese Wirkung eher psychologische als rein materielle Gründe hatte. 1953 wurde beschlossen, dass die Bundesrepublik Deutschland ca. 1,1 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen hatte.

Die Kosten der Besatzung von über 2,4 Milliarden US-Dollar pro Jahr wurden Westdeutschland übertragen.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren nahmen die USA alle deutschen Patente und Industriegeheimnisse an sich, nach Professor John Gimbel in „Science Technology and Reparations: Exploitation and Plunder in Postwar Germany“ zu einem Wert von fast 10 Milliarden US-Dollar. Auch die Briten bemächtigten sich Geschäftsgeheimnissen durch Entführung deutscher Wissenschaftler und Techniker sowie durch Internierung deutscher Geschäftsleute, wenn diese ihre Geschäftsgeheimnisse nicht offenbaren wollten. Adenauer schrieb, dass der Schaden an der deutschen Wirtschaft sehr hoch war und sich kaum beziffern liess. Die beschlagnahmten Geräte enthielten Elektronenmikroskope, waren u. a. Kosmetik, Textilmaschinen, Tonbandgeräte, Insektizide, eine einzigartige Schokoladen-Verpackungsmaschine, ein Miststreuer, Schlittschuhschleifer, Papierservietten-Maschinen und andere Technologien, von denen fast alle entweder in die Industrie der Vereinigten Staaten übernommen wurden oder in ihrer Qualität amerikanischen Produkten überlegen waren. Laut Adenauer hatten die Patente von IG-Farben nach der Erklärung eines amerikanischen Sachverständigen der US-Chemieindustrie einen Vorsprung von mindestens zehn Jahren gegeben.

Projekt Safehaven war ein US-amerikanisches Programm, parallel zur Operation Overcast (inklusive Operation Paperclip), um die deutsche Forschung zu behindern und die deutschen Forscher von Emigration in Ländern wie Spanien oder Argentinien abzuhalten. Die US-Streitkräfte konzentrierten sich auf Sachsen und Thüringen. Viele Berliner Forschungseinrichtungen waren dorthin evakuiert worden. Bis 1947 hatte Projekt Safehaven schätzungsweise 1’800 Techniker und Wissenschaftler gefangen genommen, zusammen mit 3’700 Familienmitgliedern. Sie wurden für drei Jahre in ländlichen Gebieten gefangen gehalten, in denen es weder Arbeit noch Forschungseinrichtungen gab. Nach John Gimbel setzten die USA einige der besten Köpfe in Deutschland für drei Jahre auf Eis und beraubten auf diese Weise den deutschen Wiederaufbau seiner Kompetenz.

Das für die Produktion des „KdF-Wagens“ gebaute Volkswagenwerk Wolfsburg sollte demontiert und nach Grossbritannien verschifft werden. Aber kein britischer Hersteller war an dem Werk und seinem Produkt interessiert: „Das Fahrzeug entspricht nicht den grundlegenden technischen Anforderungen an ein Automobil […], es ist ziemlich unattraktiv für den durchschnittlichen Käufer […]“. Es sei für das Unternehmen unwirtschaftlich, das Auto kommerziell zu bauen.

Unter britischer Verwaltung konnten 1945 in den Wolfsburg Motor Works trotz Versorgungsengpässen und zerstörter Verkehrsinfrastruktur fast 2’000 VW Käfer gebaut werden; im Jahr darauf waren es bereits rund 10’000 Fahrzeuge. Ungefähr ein Viertel der Wagen ging in den Export. VW löste bald darauf Opel als grössten deutschen Automobilproduzenten ab.

Bis 1950 wurde im Westen bereits wieder das Niveau des Bruttosozialprodukts von 1936 erreicht.

Sowjetische Besatzungszone

In der Sowjetischen Besatzungszone koordinierte die Deutsche Wirtschaftskommission den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Sie stellte die Reparationszahlungen an die Sowjetunion sicher und betrieb den Aufbau einer sozialistischen Planwirtschaft. Als wenige Tage nach der westdeutschen Währungsreform in der SBZ ebenfalls eine Währungsreform stattfand, bedeutete dies das Ende einer gesamtdeutschen Währung.

Bis zum Frühjahr 1948 waren 9’200 Firmen entschädigungslos enteignet worden, was 40 % der Bruttoproduktion der SBZ betraf.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln war zunächst besser als im Westen, verschlechterte sich aber infolge der Bodenreform, da viele der neu geschaffenen kleinbäuerlichen Stellen, auf denen häufig Flüchtlinge und Vertriebene angesiedelt wurden, keine befriedigende Produktion in Gang setzen konnten.

Den geringeren Schäden durch direkte Kriegseinwirkungen standen die ungleich höheren Reparationsschäden gegenüber. Wurden in den Westzonen nur ca. 5 Prozent des Anlagevermögens von 1944 demontiert, so lag dieser Anteil für die SBZ zwischen 30 und 50 Prozent. Inklusive der Kosten für die Besatzung beliefen sich die sowjetischen Reparationen auf ungefähr 12,2 Mrd. US-Dollar.

Presse

In allen Besatzungsgebieten gaben die alliierten Truppen Zeitungen heraus, um die Bevölkerung mit wichtigen Informationen zu versorgen (siehe Heeresgruppenpresse). Andere Zeitungen mussten in den Westzonen bis in die späten Vierziger Jahre lizenziert sein. So sollte verhindert werden, dass Nationalsozialisten oder andere Demokratiegegner publizistisch tätig wurden (siehe Lizenzzeitung). In Ostdeutschland sicherte die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) die Linientreue der Publikationen über Materialzuteilungen. Nur KPD/SED-nahe Blätter erhielten ausreichend Druckpapier.

Die „Aachener Nachrichten“ erscheinen seit dem 24. Januar 1945 und sind damit die am längsten ununterbrochen erscheinende Zeitung Deutschlands. Die erste Lizenz der amerikanischen Militärverwaltung wurde am 1. August 1945 an die „Frankfurter Rundschau“ vergeben. Die „Süddeutsche Zeitung“ erschien erstmals am 6. Oktober 1945 in München, wenn auch zunächst nur zweimal in der Woche nur im Umfang von vier Seiten. Die Lizenz für die Programmzeitschrift „Hörzu“ war ein Faktor für den Aufstieg des Axel-Springer-Verlags. Die erste Ausgabe des „Neuen Deutschland“ erschien im April 1946 im Ostsektor Berlins. „Die Welt“ und „Die Zeit“ erscheinen seit 1946, „Der Spiegel“ seit Anfang 1947.

Lokales

Mitte 1947 waren bereits wieder alle Berliner U-Bahn-Strecken in Betrieb. Die Taxinutzung war vorerst noch Personal der Alliierten vorbehalten. Noch vor der Währungsreform eröffnete das Berliner Warenhaus Hertie. Zahlreiche Umtauschstellen hatten grossen Zulauf, u. a. wurde hier auch mit selbst angebautem Tabak („Strunken“) gehandelt. Waffen und Militärgüter wurden zivil umgenutzt, aus Flugzeugreifen wurden so beispielsweise Schuhsohlen. Bis August 1947 trafen 450’000 entlassene Kriegsgefangene in der ehemaligen Reichshauptstadt ein, 120’000 blieben.

Im extrem langen und kalten Winter 1946/47 wurde das Heizmaterial knapp. In Berlin und anderen Städten wurden Strassenbäume zu Heizzwecken gefällt. Vielerorts waren auch die Vorkriegs- und Kriegsvorräte an Lebens- und Betriebsmittel aufgebraucht, die Lage war daher teilweise kritischer als noch 1945.

Flüchtlinge und Vertriebene

Herkunft

Nach dem Zweiten Weltkrieg erreichten über zwölf Millionen (bis 1948 etwa 11,7 Mio.) Deutsche als Heimatvertriebene aus östlichen Gebieten die Besatzungszonen des verbliebenen Deutschlands.

Die meisten davon, über sieben Millionen, kamen im Rahmen der Westverschiebung Polens aus den sogenannten deutschen Ostgebieten, also im Wesentlichen aus Schlesien, der Neumark, Pommern und Ostpreussen. Weitere drei Millionen waren die Sudetendeutschen, die das Sudetenland verlassen mussten. Etwa 670’000 Deutsche kamen aus Polen bzw. den während des Zweiten Weltkrieges von Deutschland annektierten polnischen Gebieten, weitere 800’000 aus sonstigen osteuropäischen Staaten.

Eingliederung

1,7 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene liessen sich in der Nachkriegszeit in Bayern nieder, ihr Anteil an der dortigen Wohnbevölkerung betrug zeitweise 20 Prozent. Die Wirkung dieser Bevölkerungsbewegung auf die Sozialstruktur war dabei unterschiedlich. Einerseits wurden vormals religiös und sozial weitgehend homogene Gebiete durchmischt, progressive Tendenzen waren zu beobachten – so stammten nicht wenige Jungunternehmer und Fachkräfte der späteren Bundesrepublik aus den Vertriebenenkohorten. Andererseits brachten die Deutschen aus den Ostgebieten oft eine eher konservativ-ländliche Kultur mit; einige restaurative Tendenzen Westdeutschlands in den 1950er Jahren können zum Teil darauf zurückgeführt werden. Die erbrachten Integrationsleistungen bleiben jedoch bemerkenswert, vor allem in Anbetracht späteren (Teil-)Versagens von Integrationspolitiken – siehe beispielsweise die „Integration“ der sogenannten Gastarbeiter ab den 1970er Jahren.

Die britische Zone hatte am 1. April 1947 einen Bevölkerungszuwachs von 3,67 Millionen gegenüber 19,8 Millionen Einwohnern in der Vorkriegszeit zu verzeichnen. Die Einwohnerzahl der US-Zone vergrösserte sich um 3,25 Millionen, die der sowjetischen Zone um 3,16 Millionen. Die französische Zone nahm dagegen nur wenige Flüchtlinge auf.

In der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR stellten die offiziell als Umsiedler oder Neubürger bezeichneten Vertriebenen 24,1 Prozent der Nachkriegsbevölkerung, während ihr Anteil in Westdeutschland damals 15,7 Prozent betrug. Entsprechend schwieriger gestaltete sich die gesellschaftliche Integration. Das Land Sachsen-Anhalt nahm mit einer Million Menschen im Jahr 1949 zunächst die meisten Vertriebenen auf. Stammten in der DDR über 70 Prozent der Vertriebenen aus den bisherigen deutschen Ostgebieten jenseits von Oder und Neisse und weitere 20 Prozent aus der Tschechoslowakei, lag in Sachsen-Anhalt der Anteil der Sudetendeutschen bei einem überdurchschnittlichen Drittel aller Vertriebenen. Die besatzungsrechtlichen Bestimmungen der SMAD sowie die ostdeutsche Landesgesetzgebung in der SBZ/DDR machten eine Rückkehr der „Umsiedler“ in ihre Herkunftsgebiete östlich der Oder-Neisse-Grenze unmöglich, das Görlitzer Abkommen von 1950 schrieb sodann die Westgrenze Polens zwischen den beiden sozialistischen Bruderländern fest. Nicht zuletzt die Vertreibung oder Abwanderung ideologisch missliebiger früherer gesellschaftlicher Eliten führte in der DDR unter der Prämisse unbedingter politischer Konformität zu drastisch erhöhten sozialen Aufstiegschancen der Neubürger. Die auf diese Weise zwangsmobilisierte DDR entwickelte sich zur „erste[n] moderne[n] Gesellschaft auf deutschem Boden“, in der die „Herkunftsgesellschaft […] ganz und gar einer – nur eben mit seltsamen Massstäben messenden – Leistungsgesellschaft Raum gegeben“ hatte.

„Entnazifizierung“ und „Reeducation“

Nach dem Potsdamer Abkommen sollten die deutsche und österreichische Gesellschaft, Kultur, Presse, Ökonomie, Jurisdiktion und Politik von allen Einflüssen des Nationalsozialismus befreit werden. Dies sollte im Zusammenhang einer umfassenden Demokratisierung und Entmilitarisierung geschehen.

Für die Einteilung der Bevölkerung gab es fünf Kategorien:

- Hauptschuldige (Kriegsverbrecher)

- Belastete (Aktivisten, Militaristen, Nutzniesser)

- Minderbelastete

- Mitläufer

- Entlastete

Bei den Entnazifizierungs-Prozessen in den Westzonen kamen viele alte NS-Parteimitglieder zunehmend glimpflich davon. Dabei waren die Amerikaner von allen westlichen Alliierten die am stärksten auf Entnazifizierung bedachte Macht; allerdings konnten sie gegen die in der deutschen Bevölkerung weit verbreitete Schlussstrich-Mentalität schliesslich immer weniger ausrichten. Auch ihre eigenen politischen Ziele – politische „Säuberung“ vs. Festigung einer marktwirtschaftlichen Bastion gegen den Sozialismus – widersprachen sich. Ferner waren in West wie Ost begehrte Fachkräfte und Experten oft von der „Entnazifizierung“ ausgenommen.

In der sowjetisch besetzten Ostzone fand 1947 der Prozess gegen NS-Verbrecher des Konzentrationslagers Sachsenhausen statt; gleichzeitig nutzte die Sowjetunion das Lager als Speziallager Nr. 7 Sachsenhausen für eigene Zwecke weiter, wobei neben ehemaligen Nationalsozialisten auch unliebsame Sozialdemokraten, Liberale und Konservative inhaftiert wurden. Bis 1949 starben hier 12’000 Gefangene, u. a. der bekannte Film- und Theater-Schauspieler Heinrich George. Das Lager blieb bis 1950 die grösste Haftstätte der Ostzone. Internierungslager gab es allerdings in allen Zonen.

Bis 1950 wurden in den Westzonen von 6 Millionen Fällen 3,66 Millionen vor Gericht gebracht. Es wurden fast 1700 Personen als Hauptschuldige, 23’000 als Belastete, 150’000 als Minderbelastete, eine Million als Mitläufer und 1,2 Millionen unschuldig eingestuft. Im Osten waren bis März 1948 520’000 Entlassungen aus politischen Gründen vorgenommen worden.

Im Frühjahr 1948 lief in West- wie Ostzone die „heisse Phase“ der Entnazifizierung aus.

Reeducation

Eine Art Entnazifizierung der öffentlichen Kultur sollte in verschiedenen besetzten Zonen die Reeducation leisten: eine Aufklärung über den Nationalsozialismus und die entgegengesetzten Ziele der Demokratie, vermittelt beispielsweise über Literatur, Film, Vorträge und Kunstausstellungen. Zugrunde lag eine gewisse Angst der Alliierten, bei den Deutschen würde es sich um ein Volk im Banne der „Nazi-Verblendung“ handeln, und wohl auch der Schock über die Gräuel der Konzentrations- und Vernichtungslager. Tatsächlich legten die meisten Deutschen die NS-Ideologie – wenn sie denn wirklich bis in die letzten Kriegstage daran geglaubt hatten – erstaunlich schnell ab, waren auch mit ihren Alltagsproblemen mehr als genug beschäftigt. Ob hinter oberflächlichem Abschwören immer gleich tiefere Einsicht und echte Distanzierung zur NS-Zeit stand, war dabei weniger klar.

Norbert Frei spricht gar von einer „mental […] durchaus weiter existenten Volksgemeinschaft“, die sich trotz demokratischer Reformen und zweifellos wirksamer Entnazifizierungs-Zäsuren bis in die 1960er Jahre erhalten hätte (vgl. auch „Vergangenheitsbewältigung“). Dies ist für die westdeutschen Länder gesagt – in Ostdeutschland gab es durch den offiziell verordneten Antifaschismus andere Bruchlinien zur Vergangenheit, aber durchaus auch sich weiterreichende autoritäre Traditionen.

Die politische Umerziehung hatte sich zunächst auch die Reform des sehr hierarchischen deutschen Bildungssystems zum Ziel gesetzt (etwa durch das Reform- und Laborschulkonzept eines John Dewey). Dies unterblieb teilweise und ist so bis in die Gegenwart Gegenstand bildungspolitischer Kontroversen.

Nach dem Krieg führte die Psychological Warfare Division des SHAEF eine Kollektivschuld-Kampagne durch: zum Beispiel mit Plakaten und Filmen wie „Die Todesmühlen“. Die alliierte Kollektivschuld-Richtlinie wurde später aufgehoben, weil sie das neue Ziel der Demokratisierung behinderte.

Direktive Nr. 1 von Robert A. McClure, Leiter der Information Control Division und Spezialist für Psychologische Kriegsführung, an die USA Heeresgruppenpresse erläutert das Verfahren:

„Die ersten Schritte der Reeducation werden sich streng darauf beschränken, den Deutschen unwiderlegbare Fakten zu präsentieren, um ein Bewusstsein von Deutschlands Kriegsschuld zu erzeugen sowie einer Kollektivschuld für solche Verbrechen, wie sie in den Konzentrationslagern begangen wurden“.

Parteigründungen in den Besatzungszonen

Bemühungen, in Deutschland wieder demokratische Parteien aufzubauen, setzten bereits 1945 ein. Sie wurden mit nur wenigen Ausnahmen von Vertretern des ehemaligen Weimarer Parteiensystems getragen, die die Jahre des Nationalsozialismus teils im Exil, teils im Inland verbracht hatten. Den nachhaltigsten Einfluss übten die Siegermächte aus, weil sie die Regierungsgewalt innehatten. Diese hatten allerdings keine detaillierten verbindlichen Absprachen über eine gemeinsame Deutschlandpolitik getroffen. Daher orientierte sich die einzelnen Besatzungsmächte an den unterschiedlichen internationalen Interessen ihrer jeweiligen Regierungen. Wie bei der Wirtschaftspolitik verfolgten die Siegermächte auch bei der politischen Neuorganisation ganz verschiedene Strategien. Die sowjetische Besatzungsmacht liess rasch neue Parteigründungen zu. Im August 1945 einigten sich die Alliierten auf der Konferenz von Potsdam, das demokratische politische Parteien in ganz Deutschland zugelassen werden sollten. Die amerikanischen Besatzungsbehörden gaben ihre Erlaubnis noch im August, die britischen im September. Frankreich folgte im Dezember 1945.

Die deutschen Kommunisten waren durch Verfolgung und stalinistische Säuberung vorerst noch geschwächt. Viele deutsche politische Kräfte versuchten eine Anknüpfung an die demokratischen Traditionen der Weimarer Republik, unter Umgehung der Schwächen dieses Systems. Selbst in eher bürgerlichen Parteien setzte man anfangs noch auf gemässigte Formen des Sozialismus, war vor allem skeptisch gegenüber der in den NS-Rüstungsapparat verstrickt gewesenen Grossindustrie (vgl. Ahlener Programm der CDU von 1947). Auch die Vertreter des sogenannten Ordoliberalismus, wichtige Anreger der späteren sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik, wandten sich vehement gegen Kartelle, Monopole und Oligopole; die Rückkehr zur deutschen Tradition des Korporatismus der Wirtschaft und das schnelle Ende der alliierten Entflechtungspolitik wurde trotz dieser Lehre aber später effektiv nicht verhindert.

Am 6. November 1945 kam es zur Konstituierung des Länderrats der US-Zone in Stuttgart. Parteien wurden im amerikanisch besetzten Bayern ab Januar 1946 wieder zugelassen, zuerst die KPD, dann die SPD, schliesslich CSU und FDP.

Bei den ersten Nachkriegs-Wahlen in Bayern (zur Verfassunggebenden Versammlung) trat auch noch eine Königs- und Heimatpartei an, die KPD erhielt wenig mehr als fünf Prozent. Auch in der britischen Zone traten ausgesprochen rechtskonservative Parteien an. Wirtschaftsminister in Bayern war 1945/46 Ludwig Erhard, später ein wichtiger Protagonist der Währungsreform und Marktwirtschaft in den Westzonen und in der jungen Bundesrepublik, deren zweiter Bundeskanzler er wurde.

Die SPD der Westzonen unter Schumacher war zunächst noch gegen eine unumwundene Westintegration, gleichfalls aber antikommunistisch eingestellt, auch wenn sich die Partei immer noch als marxistisch verstand. Angestrebt wurde ein neutrales Deutschland zwischen den Blöcken des Kapitalismus und Kommunismus.

Die KPD suchte zunächst noch ein antifaschistisches Bündnis mit bürgerlich-demokratischen Kräften. Nach dem schlechten Abschneiden der Kommunisten bei Wahlen in Österreich und Ungarn versuchte sie jedoch mit Unterstützung der sowjetischen Militärregierung, einen Zusammenschluss von SPD und KPD in ganz Deutschland zu erreichen. Kurt Schumacher lehnte dies für die SPD der drei westlichen Besatzungszonen eindeutig ab, bei einer parteiinternen Abstimmung waren 82 Prozent der West-Berliner Sozialdemokraten dagegen. Entsprechende Abstimmungen in ihrem Machtbereich liess die Sowjetunion nicht zu. Im April 1946 wurde die Fusion im Ostsektor unter sowjetischem Druck trotzdem durchgeführt.

Bei den ersten freien Wahlen in Berlin 1947 erhielt die SPD 49 Prozent der Stimmen, die als „Sozialistische Einheitspartei Deutschlands“ firmierende Fusionspartei lediglich 20 Prozent. Danach mied die SED wirklich freie Wahlen, die anderen in der SBZ zugelassenen Parteien (LDPD u. a.) wurden nach und nach gleichgeschaltet und zu Blockparteien. Die SED wurde dann um 1948 endgültig zur Kaderpartei.

Im Oktober 1946 bezeichnet Stalin die „Westgrenze Polens als endgültig“.

Von der Ostzone aus baute der junge Erich Honecker derweil die Organisation der Freien Deutschen Jugend (FDJ) auf, diese verdrängte durch sozialistische Propaganda bald christliche Jugendgruppen. Ende 1947 wurden die Sektorengrenzen Berlins erstmals gekennzeichnet.

Am 25. Februar 1947 beschloss der Alliierte Kontrollrat das Kontrollratsgesetz Nr. 46 zur Auflösung Preussens („Die Wurzel allen Übels“. Churchill in Teheran 1943).

Im Januar 1949 gliederte Polen nach Abschluss der Vertreibung die früheren deutschen Ostgebiete politisch in seine Staatsverwaltung ein (zuvor wurden sie durch ein Sonderministerium verwaltet). De facto wurden diese damit Teil Polens, de jure erst 1990

Kultur

Literatur

In der unmittelbaren Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland kam es zur Konfrontation zwischen Emigranten wie Thomas Mann und kulturellen Protagonisten der „inneren Emigration“ (Frank Thiess). In literarischen Kreisen wurde – auch wegen der Sprachmanipulation der Nationalsozialisten – nach einer radikalen Sprachkritik und einem „Kahlschlag“ gerufen. Die Lakonie amerikanischer Short Stories fand Eingang in die deutsche Literatur. Ausserdem wurden Tendenzen der modernen Weltliteratur aufgenommen, die Deutschland in der Zeit des Dritten Reiches nicht erreichen konnten, wie Psychoanalyse, Marxismus, Existentialismus, Surrealismus und Expressionismus.

Aus der Kriegsgefangenenzeitschrift „Der Ruf“, in der u. a. Alfred Andersch und Hans Werner Richter schrieben, ging der Schriftstellerzirkel „Gruppe 47“ hervor. Zu dessen frühen Mitgliedern zählten Wolfdietrich Schnurre und Günter Eich. Eine bekannte Schriftstellerin der unmittelbaren Nachkriegszeit war auch Elisabeth Langgässer. Hans Erich Nossack thematisierte 1948 die Schrecken des Bombenkriegs anhand der Zerstörung seiner Heimatstadt Hamburg.

In der SBZ wurde früh der „Aufbau“ als die erste politisch-kulturelle Zeitschrift Nachkriegsdeutschlands überhaupt lanciert. Hier konnten zunächst auch durchaus noch nicht-stalinistische Autoren publizieren. Eine zentrale Figur der Kulturpolitik Ostdeutschlands wurde rasch Johannes R. Becher, der zunächst in der Vereinigung „Kulturbund“ aktiv war. Zurück in die SBZ kehrten u. a. die prominenten Exilliteraten Anna Seghers (1947) und Arnold Zweig (1948), der Philosoph Ernst Bloch und der Dramatiker und Lyriker Bert Brecht (beide 1949).

Bildende Kunst

In den Bildenden Künsten wurden in Westdeutschland früh die von den Nationalsozialisten als „entartet“ verfemten Künstler rehabilitiert, z. B. der aus der Bauhaus-Tradition stammende Willi Baumeister zum Kunstprofessor in Stuttgart berufen (1946). Man war im Westen um einen Anschluss an die internationalen Trends der modernen Malerei bemüht (Abstraktion etc.). Die herausragende Bedeutung der deutschen Kunstszene vor 1933 wurde aber nicht wieder erreicht. Im nicht völlig zerstörten Berliner Stadtschloss gab es eine Ausstellung moderner Kunst, der Maler Max Pechstein lehrte ebenfalls ab 1947 in Berlin.

Musik und Theater

1947 durfte auch der „entnazifizierte“ Wilhelm Furtwängler wieder die Berliner Philharmoniker – nun im Titania-Palast – dirigieren. Im selben Jahr wurde auch das Sartre-Stück „Die Fliegen“ im Hebbel-Theater aufgeführt. Gustaf Gründgens inszenierte ebenfalls erneut in Berlin. Das politische Kabarett erblühte nach langer Unterbrechung in Deutschland. Auch Operettenaufführungen und Revuen im Friedrichstadtpalast gab es schon zwei Jahre nach Kriegsende wieder.

Film

Als erster deutscher Nachkriegsfilm hatte 1946 der DEFA-Spielfilm „Die Mörder sind unter uns“, u. a. mit Hildegard Knef, Premiere.

Radio

Alliierte Soldatensender (AFN etc.) bekamen erheblichen Einfluss auf den Unterhaltungsmusikgeschmack junger Deutscher. Jazz und Swing, später auch Rock ’n’ Roll wurden populär. In der britischen Besatzungszone wurde nach Vorbild der BBC der NWDR aufgebaut: Statt staatlicher Propaganda soll objektive, unabhängige Berichterstattung gesendet werden.

Überhaupt kam dem Rundfunk als einzigem täglich zugänglichen Massenmedium wieder eine wichtige Funktion für die Kunst zu – siehe etwa Wolfgang Borcherts Hörspiel „Draussen vor der Tür“. Ein bekannter Theaterkritiker wurde in dieser Zeit der Berliner Friedrich Luft mit seiner im Radio ausgestrahlten „Stimme der Kritik“.

Der Weg zur Gründung zweier deutscher Staaten

Gründung der Bizone

Die Länder der amerikanischen und britischen Zone beschlossen im September 1946 die Koordination ihrer Verwaltungen. Der US-amerikanische Aussenminister James F. Byrnes wies auf die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Einheit Deutschlands hin. Am 1. Januar 1947 wurden die beiden Zonen wirtschaftlich zur Bizone vereinigt.

Später folgte auch die administrative Annäherung, der Weg zu einem „westdeutschen Teilstaat“ war vorgezeichnet. Am 29. Mai 1947 wurde ein Abkommen zwischen der amerikanischen und britischen Militärregierung über die Einrichtung eines gemeinsamen Wirtschaftsrates unterzeichnet.

Auf der Konferenz aller Ministerpräsidenten der deutschen Länder in München vom 6. bis 8. Juni 1947 wurde die wirtschaftliche Notlage Deutschlands erörtert. Es sollte vor allem eine Regelung zur Überwindung der schlechten Versorgungslage gefunden werden. Die Konferenz scheiterte mit der Abreise des Ministerpräsidenten der sowjetischen Besatzungszone bereits am Vorabend der Konferenz, da die Erörterung einer deutschen Zentralregierung den Vertretern der französischen Zone von der dortigen Besatzungsmacht verboten worden war. Um diese Zeit sprach auch der spätere Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, vor der Münchener Feldherrnhalle und forderte nochmals zur gesamtdeutschen Einführung des sozialistischen Systems auf.

Frankreich schloss sich mit seiner Besatzungszone im Südwesten Deutschlands erst 1948 und nur zögerlich der Bizone an, dadurch entstand die Trizone. Karl Berbuer schrieb daraufhin das Lied „Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien“.

Im März 1948 verliessen die sowjetischen Vertreter aus Protest gegen die Londoner Sechsmächtekonferenz den Alliierten Kontrollrat, der damit endgültig seine Funktion verlor. Am 16. Juni 1948 verliess die sowjetische Delegation auch die Alliierte Kommandantur in Berlin.

Währungsreform

Durch die Währungsreform von 1948 wurde am 21. Juni 1948 in den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands die Deutsche Mark eingeführt. Jede Person erhielt am 20. Juni – ein „Kopfgeld“ von 40 DM und einen Monat später 20 DM bar ausgezahlt.

Um nicht von den Restbeständen an Reichsmark aus den Westzonen überflutet zu werden, wurde in der Sowjetischen Besatzungszone zwei Tage später, am 23. Juni 1948, ebenfalls eine Währungsreform durchgeführt. Das sowjetische Regime verbot die Benutzung der neuen Westwährung und wollte die neu eingeführte Währung auf ganz Berlin ausweiten. Die Westmächte erklärten diese Anordnung in Westberlin für ungültig und führten am 24. Juni auch dort die D-Mark ein.

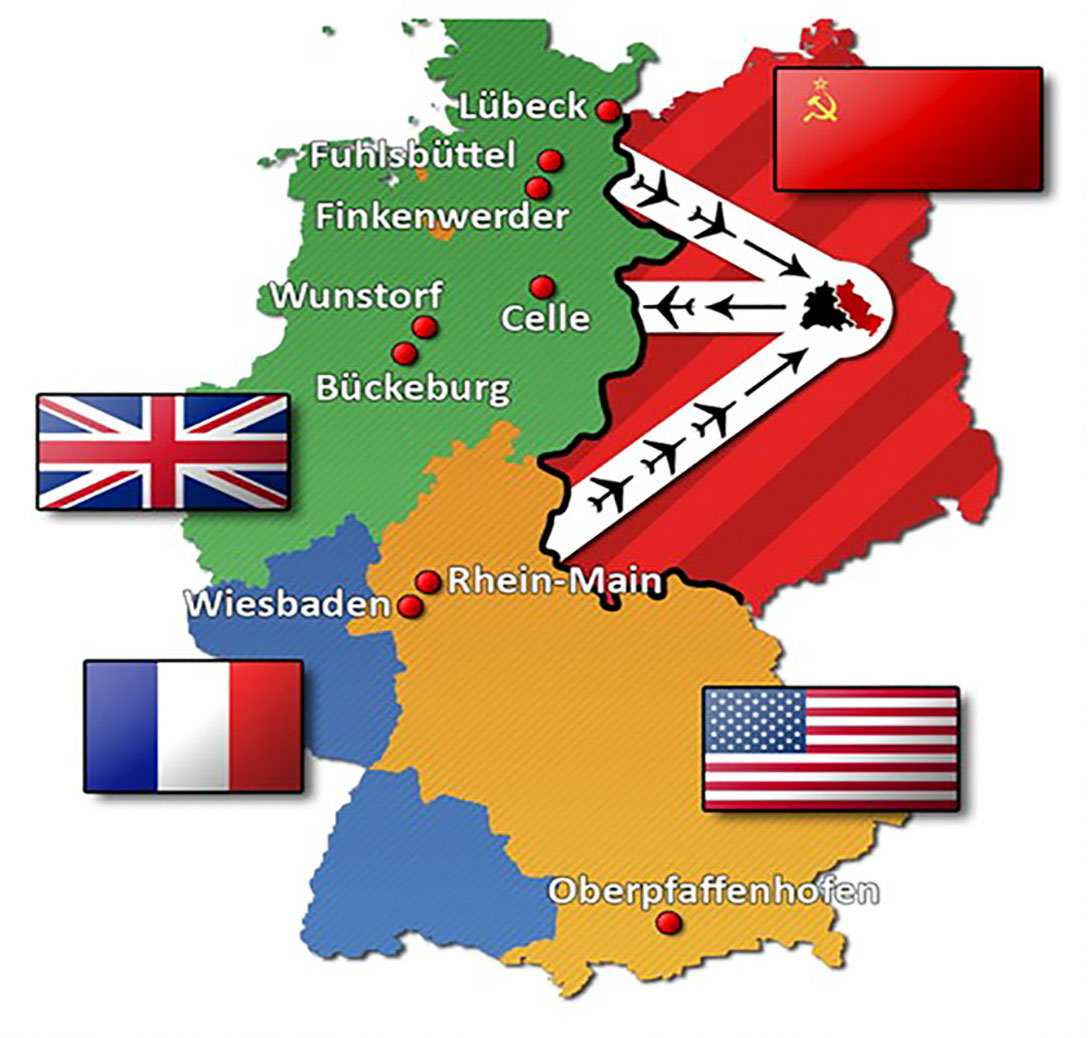

Berlin-Blockade und Luftbrücke

Aus Protest gegen die Einführung der DM in Westberlin unterbrach die Sowjetunion am 24. Juni 1948 alle Land- und Wasserverbindungen zwischen den westalliierten Besatzungszonen und West-Berlin für den Güterverkehr. Offen blieben lediglich die Luftkorridore. Der Personenverkehr war nicht betroffen. Daraufhin versorgten Amerikaner und Briten die Stadt aus der Luft, bald landete alle zwei Minuten ein Transportflugzeug im Westsektor, die meisten auf dem Flughafen Tempelhof. Moderne Radartechnik ermöglichte die enge Taktung. Trotzdem stürzten im Verlauf der Aktion insgesamt mehr als 70 Maschinen ab.

In dieser Situation empfanden die West-Berliner und auch die Westdeutschen den „Ami“ (Amerikaner) und den „Tommy“ (Briten) immer weniger als Besatzer denn als befreundete Mächte.

Am 9. September 1948 hielt Ernst Reuter (SPD) seine berühmte Berlin-Rede („Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt!“) am Brandenburger Tor vor 250’000 bis 300’000 Menschen. Am 30. November erklärte die sowjetische Administration den Berliner Magistrat für abgesetzt, freie Wahlen gab es daher am 5. Dezember nur in den Berliner Westsektoren. Ernst Reuter wurde zum Oberbürgermeister gewählt, nachdem die sowjetische Administration seinen Amtsantritt 1½ Jahre lang verzögert hatte.

Am 12. Mai 1949 wurde die Blockade Berlins nach elf Monaten aufgehoben.

Gründung der Bundesrepublik Deutschland

Am 1. Juli 1948 übergaben die Westmächte den Ministerpräsidenten der Westzonen die Frankfurter Dokumente, eine Aufforderung zur Bildung einer verfassunggebenden Versammlung. Auf der Rittersturz-Konferenz im Juli 1948 beschlossen die Regierungschefs der zwölf westdeutschen Länder die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Auf dem Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee beriet ein Sachverständigenausschuss für Verfassungsfragen die Grundlage für die Arbeit des Parlamentarischen Rates. Dieser trat am 1. September 1948 in Bonn zusammen und erarbeitete dort das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, das mit Ablauf des 23. Mai 1949 in Kraft trat;

hierdurch wurde die neue Staatsform einer Bundesrepublik als streitbare Demokratie auf dem Fundament der freiheitlichen demokratischen Grundordnung errichtet. Am 14. August 1949 fand die erste Bundestagswahl statt. Am 7. September 1949 konstituierten sich der Bundesrat und der Bundestag.

Ein vollkommen souveräner deutscher (Teil-)Staat war damit noch nicht gegeben: Aussenpolitik, Aussenhandel und andere Ressorts unterstanden vorerst noch alliierter Kontrolle. Es entstand eine parlamentarische Demokratie. Für die neue Verfassung und die politischen Rahmenbedingungen galt:

„Inhaltlich […] zeigt das Grundgesetz durch seinen offenen Charakter und vor allem durch die Tatsache, dass es von allen relevanten Gruppen – anders als die Weimarer Verfassung – politisch wirklich akzeptiert wurde, ein wesentliches Stück Neuordnung, durch die jede pauschale zeitgenössische und spätere Restaurationskritik nachdrücklich in Frage gestellt wird“.

Gründung der DDR

Am 7. Oktober 1949 fand ein Fackelzug anlässlich der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik statt. Wilhelm Pieck wurde Präsident des neuen Staates. Es entstand eine sogenannte Volksdemokratie.

Berliner Luftbrücke

Die Berliner Luftbrücke diente der Versorgung der Stadt Berlin durch Flugzeuge der Westalliierten, nachdem die sowjetische Besatzungsmacht die Land- und Wasserwege von der Trizone nach West-Berlin vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949 durch die Berlin-Blockade gesperrt hatte. Am 30. September 1949 wurde die Luftbrücke offiziell beendet.

Geschichte

Ab Januar 1948 schränkte die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) in wechselnder Dauer und Art wiederholt den Güter- und Personenverkehr sowohl der westalliierten Militärs als auch von Zivilisten von den Westzonen in die Westsektoren Berlins ein. Eine erste Zuspitzung gab es, als auf Anordnung des Chefs der SMAD, Wassili Danilowitsch Sokolowski, ab dem 1. April 1948 eine Reihe von Strassen im sowjetischen Sektor für Transporte in die Westsektoren blockiert wurden. Briten und US-Amerikaner beantworteten dies ab dem 3. April mit der „kleinen Luftbrücke“, die zwei Tage lang ihre Garnisonen in Berlin versorgen musste.

Die am 20. Juni 1948 von den Westalliierten durchgeführte Währungsreform in den drei Westzonen nahm die sowjetische Besatzung dann zum Anlass einer unbefristeten Blockade.

Zunächst wurden die Westsektoren Berlins in der Nacht auf den 24. Juni 1948 von der Stromversorgung aus der Sowjetisch besetzten Zone (SBZ) abgeschnitten. Gegen 6 Uhr am 24. Juni folgte die Unterbrechung des gesamten Güterverkehrs als auch des Personenverkehrs auf Strassen, Schienen und einige Tage später (entgegen der schriftlichen Zusage von 1946) auch zu Wasser von den westlichen Besatzungszonen nach West-Berlin. Bei der Ankündigung der Blockade hatte die SMAD betont, dass die Westsektoren nicht aus der SBZ oder Ostberlin versorgt und die Belieferung tatsächlich am 25. Juni 1948 eingestellt werden könnte.

Die Regierungen der Westmächte hatten zwar mit einer Reaktion auf die Währungsreform gerechnet, aber diese totale Blockade traf sie weitgehend unvorbereitet. Der Militärgouverneur der US-amerikanischen Zone, Lucius D. Clay, setzte sich in den nächsten Tagen mit seinem Engagement für eine Luftbrücke gegen Vorschläge seines britischen Kollegen Sir Brian Robertson durch, die Besetzung Berlins zu Gunsten gesamtdeutscher Wahlen aufzugeben.

Versorgungslage

In den westlichen Sektoren Berlins lebten damals etwa 2,2 Millionen Menschen. Hinzu kamen etwa 9’000 amerikanische, 7’600 britische und 6’100 französische alliierte Soldaten mit ihren Angehörigen. Als Millionenstadt musste Berlin nahezu komplett aus dem Umland versorgt werden, bisher war dies zu etwa 75 % durch Importe aus den Westzonen geschehen. Zu Beginn der Blockade lagerten in den Westsektoren Vorräte nur für diese geschätzte Dauer:

- Lebensmittel 36 Tage

- Medikamente 6 Monate

- Benzin 4–5 Monate

- Motoröl 3–4 Monate

- Diesel 7–8 Wochen

- Steinkohle

- für Heizen, Kochen 35 Tage

- für Frischwasser- und Abwasser-Pumpen der Wasserwerke 35 Tage

- für Kraftwerke bei starker Strom-Rationierung 3 Wochen

- Koks 49 Tage

- Braunkohle-Briketts 25 Tage

Dabei beruhten die Schätzungen auf ausserordentlich knappen täglichen Rationen. So liegt der mittlere täglich nötige Bedarf an Energie aus Lebensmitteln für Frauen bei 2’400 und Männer bei 3’100 kcal. Über ihre Lebensmittelkarten erhielten damals „Normale Verbraucher“ (NC) aber nur etwa 1’500 kcal. Zwar konnte das auf dem Land nach Schätzungen der Besatzungsmacht durch eigene Erzeugung um 200–500 kcal erhöht werden, aber nicht mitten in einer Millionenstadt wie Berlin.

Und während für den bevorstehenden Winter beispielsweise im südlichen Britannien etwa 1’730 kg (34 cwt) und selbst den Hamburgern etwa 890 kg Kohle je Haushalt zugeteilt wurden, schätzten die Briten, in ihrem Berliner Sektor selbst unter optimalen Bedingungen jedem Haushalt lediglich etwa 152 kg für den gesamten Winter zuteilen zu können. In Berlin blieb da als Selbsthilfe nur das Abholzen von Bäumen in Strassen, privaten und öffentlichen Anlagen wie dem Tiergarten und, soweit für Zivilisten zugänglich, im Grunewald.

Die Luftbrücke beginnt

Am 30. November 1945 waren den westlichen Stadtkommandanten drei Luftkorridore von je etwa 32 km Breite zwischen den westlichen Besatzungszonen und Berlin schriftlich zugesichert worden: der Hamburg Air Corridor (Nordwesten) in Richtung Hamburg, der Bueckeburg Air Corridor (Westen) in Richtung Hannover (damals mit den Flugplätzen Bückeburg, Celle-Wietzenbruch und Fassberg), und der Frankfurt Air Corridor (Südwesten) in Richtung Frankfurt am Main. In einer weiteren schriftlichen Vereinbarung vom 31. Dezember 1945 waren die Nutzungsregeln festgelegt worden. Demnach durften die Korridore völlig frei, zu jeder Tageszeit, ohne vorherige Benachrichtigung der anderen Alliierten und durch alle Arten von Flugzeugen der Besatzungsmächte, auch zivile, genutzt werden.

Es stellte sich nun als Vorteil heraus, dass die britischen Alliierten den Plan, den sie Anfang April 1948 in der „Kleinen Luftbrücke“ umgesetzt hatten, bis Juni 1948 mehrfach unter dem Namen „Operation Knicker“ erweitert hatten. Der Chef der britischen Luftwaffenverbände in Berlin Reginald „Rex“ Waite hatte schon Wochen zuvor bei der Erweiterung der Operation Knicker überprüfen lassen, ob eine Luftbrücke auch die zivile Bevölkerung Westberlins versorgen könnte. Das Ergebnis zeigte die Machbarkeit der Versorgung der eigenen Truppen und der Berliner Bevölkerung über eine Luftbrücke zumindest für die warme Jahreszeit. Am 24. Juni 1948 wurde Clay darüber unterrichtet. Am Tag darauf befahl er Berlins gewählten Bürgermeister Ernst Reuter zu sich und fragte ihn, ob die Berliner Bevölkerung die eingeschränkte Versorgung durch eine Luftbrücke ertragen würde. Reuter, begleitet durch Willy Brandt, entgegnete, Clay solle sich um die Luftbrücke, er werde sich um die Berliner kümmern. Berlin werde zugunsten der Freiheit die notwendigen Opfer bringen – es komme, was wolle. Nach dem Gespräch allerdings äusserte Reuter, er bewundere zwar Clays Entschlossenheit, glaube aber nicht, dass die Versorgung per Luftbrücke möglich sei. Clay ordnete am selben Tag in Absprache mit dem Kommandanten der US Air Forces in Europe Curtis E. LeMay die Errichtung einer Luftbrücke an.

Am 26. Juni flogen die ersten Maschinen der US-amerikanischen Luftwaffe von Frankfurt (Rhein-Main Airbase) und Wiesbaden (Flugplatz Wiesbaden-Erbenheim) aus zum Flughafen Tempelhof in Berlin und starteten damit die Operation Vittles (Operation Proviant). Die britische Luftwaffe beteiligte sich mit Operation Plainfare (zunächst Operation Carter Patterson genannt) an der Luftbrücke. Erstmals liess sie am 28. Juni 1948 von Wunstorf aus „Dakotas“ (Douglas C-47) zum Flugplatz Gatow fliegen. Ab Anfang Juli bis zum Einsetzen des ersten Frosts im Dezember 1948 nutzten die Briten auch Flugboote, die wegen ihrer Korrosionsfestigkeit bevorzugt mit Salz beladen wurden, auf der Unterelbe bei Hamburg-Finkenwerder starteten und in Berlin auf der Havel und auf dem Grossen Wannsee landeten. Australien nahm mit der Operation Pelican teil.

Die Luftbrücke wird optimiert

Anfangs ging man davon aus, dass allenfalls 750 Tonnen Luftfracht pro Tag möglich seien. Es ist daher verständlich, dass im Juli 1948 von den durch die Westalliierten befragten Berlinern 86 % angaben, Berlin würde trotz der Luftbrücke nicht über den Winter kommen, sondern in einigen Monaten gegenüber den Russen kapitulieren müssen. Das sagten zwar auch die Ost-Berliner Medien voraus. Aber selbst Otto Suhr, damals immerhin Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung, meinte, die West-Alliierten würden schliesslich aufgeben und Berlin verlassen.

Es war also offenkundig, dass die materielle und personelle Ausstattung verstärkt und die Abläufe optimiert werden mussten, um die notwendigen Transportmengen zu bewältigen. Dies galt vor allem für den Fall, dass die Luftbrücke auch in der kalten Jahreszeit nötig sein würde, weil dann für Steinkohle vor allem für Kraftwerke und Heizungen nahezu die doppelte Tonnage eingeflogen werden musste.

Am 23. Juli 1948 wurde Generalleutnant William Henry Tunner Befehlshaber der in Wiesbaden zur Abstimmung der US Air Force und der Royal Air Force eingerichteten Combined Airlift Task Force (CALTF). Tunner hatte bereits die US-Luftbrücke über den Himalaya (The Hump) organisiert. Dank seiner Erfahrung und seines Engagements war man Ende Juli 1948 schon bei über 2’000 Tonnen pro Tag.

Etwa 2/3 des Transportvolumens bestand aus Steinkohle. Sie wurde überwiegend vom Flughafen Fassberg aus eingeflogen, der in der britischen Zone lag, dessen Flugbetrieb aber nach wenigen Wochen in US-amerikanische Verantwortung überging. Die Briten transportierten rund 33 % aller Hilfsgüter nach Berlin. Im Gegensatz zu den US-Amerikanern setzten sie eine Vielzahl verschiedener Flugzeugtypen ein und nahmen ausserdem organisiert durch British European Airways (BEA) etwa 25 private Luftfrachtunternehmen unter Vertrag. Schiffe, die Getreide geladen hatten und als Hilfslieferungen aus den USA für Grossbritannien bestimmt waren, wurden von den Briten nach Deutschland umgeleitet. Das hatte zur Folge, dass zu Zeiten der Luftbrücke in Grossbritannien selbst das Getreide rationiert wurde, was es noch nicht einmal während des Zweiten Weltkriegs gegeben hatte. Anders als es bei den US-Amerikanern die Regel war, beförderten britische Flugzeuge auch vielfach Fracht und Passagiere aus Berlin heraus. So nahmen britische Flugzeuge auf dem Rückflug Kinder aus Berlin mit, die sich zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit in Westdeutschland erholen konnten.

Die massiven Steigerungen der eingeflogenen Mengen beruhten vor allem auf einer Optimierung hinsichtlich der Flugzeugtypen, der Landebahnen, der Flugzeugwartung, der Entladevorgänge und der Flugrouten. Bei letzteren half ein ausgeklügeltes System: Die drei Luftkorridore wurden als Einbahnstrassen verwendet, wobei im nördlichen (von Hamburg nach Berlin) und im südlichen (von Frankfurt/Main nach Berlin) die Hinflüge abliefen und im mittleren Korridor (von Berlin nach Hannover) die Rückflüge stattfanden. In den Korridoren flogen die Flugzeuge in fünf Ebenen mit einem Höhenabstand von 500 Fuss. Ein dramatisches Erlebnis Tunners am 13. August 1948 („Black Friday“) liess ihn eine weitere Regel einführen: Von Wiesbaden aus anfliegend war er im Luftraum über Berlin in einen massiven Stau von Frachtflugzeugen geraten, weil diese wegen schlechter Sicht nicht wie geplant in Abständen von drei Minuten in Tempelhof landen konnten. Die nachkommenden Flugzeuge mussten über Berlin in Höhen von 3’000 bis 11’000 Fuss geparkt werden. Schliesslich verloren die Fluglotsen die Übersicht. Auf der Landebahn unter Tunners Maschine verunglückten drei Flugzeuge, eines davon brannte aus. Tunner liess per Funk alle benachbarten Frachtflugzeuge zu ihrer Basis zurückkehren, um den gefährlichen Stau aufzulösen und selbst ungefährdet landen zu können, und ordnete an, dass zukünftig Maschinen, deren Landung misslungen war, zu ihrem Ausgangsflughafen zurückfliegen und sich dort neu in die Kette der nach Berlin fliegenden Flugzeuge einreihen mussten. Mit diesem System war es seitdem möglich, dass in Berlin schliesslich alle drei Minuten ein Flugzeug landete. Ausserdem wurde durch eine ähnlich straffe Organisation der Wartungsarbeiten der Aufenthalt am Boden von 75 auf 30 Minuten verkürzt. Der Abwurf von Gütern ohne Landung war dagegen nach wenigen Versuchen als unzweckmässig wieder eingestellt worden.

Neben Briten und US-Amerikanern flogen später auch Piloten aus Australien, Neuseeland, Kanada und Südafrika. Frankreich dagegen konnte sich nur mit wenigen Flugzeugen an der Luftbrücke beteiligen, da die Armée de l’air im Indochinakrieg gebunden war. Es konnte lediglich seine eigenen Garnisonen mit Junkers Ju 52/3m versorgen. Stattdessen errichteten die Franzosen in ihrem Sektor den neuen Flughafen Berlin-Tegel. Mitte Dezember 1948 sprengten französische Pioniere nach erfolglosen Aufforderungen an die sowjetische Seite durch den französischen Stadtkommandanten Jean Ganeval die den Anflug behindernden Sendemasten des Senders Tegel, der den sowjetisch beherrschten Berliner Rundfunk ausstrahlte. Der Sender musste ins brandenburgische Stolpe verlegt werden.

Während der Blockade West-Berlins wurde dessen Bürgermeister Ernst Reuter (SPD) zum Symbol des (West-) Berliner Durchhaltewillens. Seine Rede vom 9. September 1948 vor der Ruine des Reichstagsgebäudes „[…] Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Dieses Volk von Berlin ruft heute die ganze Welt. […] Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien! Schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt! […]“ Gut zwei Jahre später, am 18. September 1950, erschien Reuter auf dem Titel des Time Magazine, das ihm zugleich die Titelstory widmete.

Transportleistung im zeitlichen Verlauf

Durch Erfahrung und Optimieren der Abläufe, Aufstocken von Personal und Ersatzteilen sowie Verbesserung des Materials kam es zu drastischen Erhöhungen der täglich eingeflogenen Mengen. Sie überstiegen ab Ende August 1948 im Monatsmittel den geschätzten Mindestbedarf des im Sommer nötigen Nachschubs von Lebensmitteln, Steinkohle, Benzin und Diesel, Medikamenten und weiteren Bedarfsgütern. Zwar wurde die für einen normalen Winter mindestens für nötig eingeschätzte Frachtleistung im Monatsmittel nie erreicht, der Winter 1948/49 war aber ungewöhnlich mild. Tage mit eingeschränkter Sicht vor allem durch Nebel führten allerdings anfangs zu massiven Einbrüchen der Transportleistung. Dadurch gab es in den Westsektoren Ende 1948 zeitweise nur noch Vorräte für wenige Tage. Um den Jahreswechsel 1948/49 konnte aber auf US-amerikanischer Seite der Instrumentenflug ausreichend vieler Flugzeuge durch GCA und CPS-5 ermöglicht werden. Ein anderes schwerwiegendes Problem war der Mangel an Treibstoff im eingeschlossenen Berlin. Sowjetische Bestände, die in den Westsektoren lagen, waren im November 1948 beschlagnahmt worden. Den Briten gelang es ebenfalls um Jahreswende, ihre Flugzeuge, die Treibstoffe nach Berlin brachten, umfassend mit ihrer Navigationstechnik Rebecca-Eureka auszurüsten, wodurch nun ausreichend Treibstoff eingeflogen werden konnte. Insgesamt entwickelte sich die Transportleistung während der Blockade wie folgt:

Aufsummiert

Insgesamt waren von Juni 1948 bis September 1949 rund 2,1 Millionen Tonnen Fracht (davon 1,6 Millionen Tonnen durch US-Flugzeuge), davon 1,44 Millionen Tonnen Kohle, 485’000 Tonnen Nahrungsmittel und 160’000 Tonnen Baustoffe zum Ausbau der Flughäfen, aber auch zum Erweiterungsbau des Kraftwerkes Reuter, eingeflogen worden. Es wurden soweit möglich dehydrierte Lebensmittel wie Milchpulver, getrocknetes Gemüse, Trockenkartoffeln und Mehl statt fertiger Teigwaren eingeflogen, um Gewicht zu sparen. Ausserdem wurden 74’145 Tonnen Fracht aus Berlin ausgeflogen, die zu einem Grossteil aus in der Stadt hergestellten Produkten bestand, die mit dem Etikett „Hergestellt im Blockierten Berlin“ versehen waren. Es wurden zudem insgesamt 227’655 Passagiere befördert.

Für Zivilpersonen richtete die Royal Air Force Flüge zwischen dem Flugplatz Gatow und Lübeck-Blankensee sowie Wunstorf ein. Insgesamt wurden so von Ende Juni 1948 bis Anfang Mai 1949 etwa 68’000 Passagiere ausgeflogen, die in der Regel hierfür nur eine Gebühr etwa in Höhe der Kosten für eine Bahnkarte zu entrichten hatten. Kinder flogen kostenlos.

Der grössere Teil der Frachttonnage wurde über Tempelhof abgewickelt, die meisten Flugbewegungen im Laufe der Luftbrücke wurden am Flughafen Gatow registriert.

Das Ende der Luftbrücke

Insbesondere wegen der nachteiligen Folgen auf die Wirtschaft der SBZ und von Ost-Berlin durch das Embargo hochwertiger Technologie durch den Westen (Gegen-Blockade) und durch den Wegfall des Handels mit den Westzonen und angesichts des mit der Luftbrücke demonstrierten Willens, West-Berlin vor einer sowjetischen Annexion zu bewahren, sah sich die Sowjetunion schliesslich veranlasst, die bisherige Blockade aufzuheben. Kurz vor Mitternacht vom 11. auf den 12. Mai 1949 wurden die Westsektoren wieder mit Strom versorgt und um 0:01 Uhr wurde die totale Blockade der Verkehrswege zu Land und Wasser aufgehoben. Es kam mit mehreren erneuten Einschränkungen und entsprechenden Protesten der westlichen Stadtkommandanten schliesslich bis zum Herbst 1949 wieder zu einer Lage der Verkehrswege, wie sie vor Beginn der Blockade seitens der sowjetischen Seite zugestanden worden war. Die Anzahl der Flüge der Luftbrücke wurde schrittweise verringert, bis Lagerbestände für etwa zwei Monate erreicht waren. Am 30. September 1949 wurde die Luftbrücke offiziell eingestellt. An diesem Tag landete auf dem Tempelhofer Flughafen der letzte Rosinenbomber mit 10 t Kohle an Bord.

Unfälle

Im Zusammenhang mit der Luftbrücke gab es teils in der Luft, teils am Boden Unfälle mit auch tödlichen Personenschäden. Die Angaben hierzu variieren schon deswegen, weil einige Autoren keinen Zugang zu den militärischen Unterlagen aller beteiligten Nationen hatten. Mehrere Autoren berichten übereinstimmend von 31 US-amerikanischen Toten. Zumindest für die Unfälle des Flugzeugtyps Douglas DC-4 (C-54 bzw. R5D) gibt es vollständige Listen anhand der einzelnen Fabriknummern. Bei 10 Unfällen der USAF bzw. US Navy kamen vom 13. August 1948 bis zum 12. Juli 1949 insgesamt 15 Besatzungsmitglieder ums Leben.

Ausserdem kamen mindestens 40 Briten und dreizehn Deutsche (davon sieben als Passagiere) um. Zwar gab es insgesamt im Rahmen der Luftbrücke allein auf US-amerikanischer Seite etwa 120 Unfälle und bei allen Beteiligten mindestens 101 Tote. Tunner weist aber darauf hin, dass die Zahl der Unfälle weniger als 50 % dessen betrug, was für dieselbe Zahl von Flugstunden damals bei der US Air Force zu erwarten war.

Konfrontation

Auf einigen Stützpunkten kam es zu Sabotageakten. Auch wurden einige Piloten über der sowjetischen Besatzungszone behindert, z. B. durch störende Flugmanöver sowjetischer Jagdflugzeuge, Flak-Beschuss im Grenzbereich der Luftkorridore zur Einschüchterung oder Blenden der Piloten mit Flakscheinwerfern. Amerikanische Piloten berichteten von 733 „Vorkommnissen“. Dabei kam es erstmals zur Konfrontation von westalliierten Flugzeugen mit sowjetischen MiG-15.

Infrastruktur

Ausserhalb Deutschlands

Die Luftbrücke bestand nicht nur aus den Luftkorridoren zwischen West-Deutschland nach West-Berlin, sondern die Hilfsgüter mussten zuerst nach Deutschland gebracht werden. Für damalige Flugzeugtypen war die Flugstrecke für einen Direktflug aus den USA nach Deutschland zu weit. Flugzeuge mit amerikanischen Hilfsgütern mussten somit zwischenlanden. In Grönland erfüllten die Flughäfen Søndre Strømfjord (US Air Force Base „Bluie West Eight“, heute Kangerlussuaq) und Narsarsuaq (US Air Force Base „Bluie West One“) diese Aufgaben.

Flugverkehrskontrolle

Als Bezirkskontrollstellen diente für den Luftraum über Berlin das Berlin Air Safety Control Center, das aufgrund des Vier-Mächte-Status der Stadt und der sowjetischen Flugbewegungen über der SBZ auch sowjetisches Personal hatte. Für die US-Zone übernahm das Air Traffic Control Center Frankfurt am Main die Flugverkehrskontrolle und für die britische Zone das Air Traffic Control Center Bad Eilsen.

Berlin

In Berlin wurden die Flughäfen Gatow (britischer Sektor), Tempelhof (US-Sektor) und ab Anfang Dezember 1948 auch Tegel (französischer Sektor) angeflogen. Anfangs gab es in Gatow und Tempelhof lediglich unbefestigte Graspisten, erst im Laufe der Operation wurden Pisten angelegt, die winterfest waren und der Belastung durch die sehr zahlreichen Start- und Landevorgänge gewachsen waren. In Tegel wurden auf einer bis dahin nur als Truppenübungsplatz genutzten Fläche durch bis zu 19’000 überwiegend deutsche Arbeiter (darunter etwa die Hälfte Frauen) im Einsatz rund um die Uhr in der Rekordzeit von 90 Tagen die notwendigsten Gebäude und Einrichtungen und die mit 2’400 m damals längste Start- und Landebahn Europas errichtet. In Tempelhof wurde das seinerzeit modernste Radarsystem eingerichtet, um den dichten Flugbetrieb, auf den der Luftbrücke dienenden Flughäfen auch bei ungünstiger Witterung und bei Nacht aufrecht halten zu können. Ausserdem landeten die von Hamburg-Finkenwerder kommenden britischen Flugboote auf der Havel und dem Grossen Wannsee.

Westdeutschland

Die Amerikaner starteten überwiegend von ihren grossen Stützpunkten in Wiesbaden (Flugplatz Erbenheim) und der Rhein-Main Air Base am Flughafen Frankfurt am Main. Hauptumschlagplatz für das quantitativ bedeutsamste Frachtgut Kohle waren die in der britischen Zone gelegenen Flugplätze von Fassberg, ferner Wunstorf sowie (erst später einbezogen) Lübeck, Celle-Wietzenbruch und Schleswig-Land. Die Flugplätze wurden zum Teil aufwendig ausgebaut und an die Bahn angeschlossen. Die Koordination der Luftbrücke erfolgte durch die Combined Airlift Task Force mit Sitz in der Taunusstrasse in Wiesbaden.

Veronicas

Die Blockade Berlins sorgte nicht nur in der eingeschlossenen Stadt, sondern auch anderswo für einen Ausnahmezustand: Rund um die grossen Luftwaffenstützpunkte wie Celle blühte die Prostitution. Bis zu 2’000 „leichte Mädchen“ befriedigten 1948/49 die Bedürfnisse einiger britischer und vor allem einiger – gemessen am deutschen Lebensstandard jener Zeit hervorragend versorgter – amerikanischer Piloten, Ingenieure und Lademeister. Mit Informationsbroschüren und Plakaten warnte die Militärverwaltung vor Geschlechtskrankheiten – „venereal diseases“, abgekürzt „VD“. Diese Abkürzung sei umgedeutet worden zu „Veronica, Danke schön“. So jedenfalls lautet eine Erklärung dafür, dass die deutschen Prostituierten jener Zeit von ihren Kunden oft „Veronicas“ genannt wurden.

Besondere Aktionen

„candy bomber“, „Rosinenbomber“

Der Name „candy bomber“ geht zurück auf den amerikanischen Piloten Gail Halvorsen, der Süssigkeiten („candy” (deutsch: „Bonbon, Süssigkeit“)) wie Schokoladentafeln und Kaugummis an selbstgebastelte Taschentuch-Fallschirme band und diese vor der Landung in Tempelhof für die wartenden Kinder abwarf. Als Halvorsens Vorgesetzte durch die Berliner Presse von den Abwürfen erfuhren, zog die Aktion bald weite Kreise und viele seiner Kollegen folgten ihm. Air-Force-Flieger und auch zivile Amerikaner sammelten Süssigkeiten und Kaugummis, um damit die Operation Little Vittles (kleiner Proviant) zu unterstützen. Die Berliner nannten die Versorgungsflugzeuge auch liebevoll „Rosinenbomber“. Dies soll darauf zurückgehen, dass ein britischer Pilot in der Vorweihnachtszeit 1948 eine Ladung Rosinen für die Weihnachtsbäckerei nach Berlin geflogen hatte.

Clarence & Clarissa

Der US-Luftwaffen-Stützpunkt Neubiberg hatte als Football-Maskottchen ein (männliches) Kamel namens Clarence. Mit seiner Hilfe wurden in der US-Zone Geschenke für West-Berliner Kinder gesammelt. Clarence musste wegen eines gebrochenen Beins gegen ein eigens aus Nordafrika besorgtes Kamel ausgetauscht werden, das allerdings weiblich war und eigentlich Clarissa hiess. Clarissa wurde unter dem bekanntgewordenen Namen Clarence am 21. Oktober 1948 zusammen mit mehr als 3 t Süssigkeiten nach West-Berlin geflogen. Aus den gefüllten Packtaschen erhielten die Kinder ihre Geschenke.

Aktion Weihnachtsmann

Die Westmächte organisierten zu Weihnachten 1948 eine Reihe von besonderen Aktionen. So verteilte „Santa Claus“ Geschenke aus dem Flugzeug heraus. Ausserdem gab es spezielle Weihnachtsessen für Berliner Kinder, zu denen die Briten eingeladen hatten. Am 20. Dezember 1948 fand die „Operation Weihnachtsmann“ statt: Vom Stützpunkt Fassberg bei Celle aus wurden Geschenke für 10’000 West-Berliner Kinder eingeflogen.

American Way of Life

Die Herzen auch der erwachsenen Westberliner wurden umworben und zugleich wurde den Soldaten im Auslandseinsatz Vertrautes aus der Heimat mitgebracht: Der Entertainer Bob Hope besuchte West-Berlin zu Weihnachten 1948 und gab auf dem Flughafengelände Tempelhof drei zusätzliche Aufführungen, zu denen auch Besucher vom Stützpunkt Wiesbaden eingeflogen wurden. Ebenfalls zu Besuch kam die damals bei Männern als Cover Girl beliebte Eugenia Lincoln „Jinx” Falkenburg, Model, Theaterschauspielerin am Broadway, Filmschauspielerin und Star einer Radio- und ersten Fernseh-Talkshow. Eine Truppe von Tänzerinnen der Radio City „Rockettes“ ergänzte die Show. Der Komponist Irving Berlin schrieb eigens einen Titel Operation Vittles und trug ihn selbst vor, wozu GIs den Refrain eingeübt hatten.

Oster-Parade

In der durch Tunner initiierten „Oster-Parade“ vom 15. zum 16. April 1949 wurde mit 12’849 Tonnen Fracht und 1’398 Flügen in 24 Stunden das grösste Frachtaufkommen eines Tages erreicht. Neben Nahrungsmitteln wie Getreide, Trockenmilch, Trockenkartoffeln und Mehl wurden hauptsächlich Kohle als Brennstoff und zur Stromproduktion, Benzin, Medikamente und alle anderen in Berlin benötigten Dinge eingeflogen. Organisatorische Erfahrungen aus dieser befristeten Aktion halfen, in den kommenden Monaten das Frachtvolumen noch weiter zu steigern.

Flugzeuge und Wartungspersonal der Berliner Luftbrücke

In der Anfangszeit benutzten die Amerikaner die zweimotorige C-47 Skytrain (in der RAF Dakota genannt) beziehungsweise deren ziviles Pendant DC-3. Diese Maschinen erwiesen sich mit einer Zuladung von maximal 3 Tonnen Ladung als zu leistungsschwach, so dass sie schnell durch die grösseren viermotorigen C-54 Skymaster bzw. deren Zivilversion DC-4 ersetzt wurden, die immerhin 9 Tonnen Ladung tragen konnten und auch schneller waren. Insgesamt wurden 380 solcher Maschinen während der Luftbrücke eingesetzt (davon allein 225 Stück bei den Amerikanern), was den grössten Anteil der eingesetzten Maschinen ausmachte. Andere amerikanische Maschinen wie die C-97 Stratofreighter und die C-74 Globemaster, die mit einer Zuladung von jeweils rund 20 Tonnen für damalige Verhältnisse gigantisch war, wurden nur vereinzelt eingesetzt.

Die weitgehende Beschränkung auf einen Flugzeugtyp bei den Amerikanern vereinfachte und optimierte deren gesamte Logistik. Die Flugzeuge hatten die gleiche Reisegeschwindigkeit und Flugcharakteristik, weshalb der Flugzeugabstand weiter reduziert und die Frequenz von Starts und Landungen erhöht werden konnte. Die Wartung und Ersatzteilbeschaffung war einfacher und effizienter. Die auf einem Typ ausgebildeten Besatzungen konnten problemlos auf andere Maschinen desselben Typs wechseln. Das Verfahren zum Be- und Entladen konnte vereinheitlicht und mit grösserer Routine abgewickelt werden.

Die Briten hingegen setzten ein Sammelsurium von Flugzeugtypen ein. Viele Flugzeuge waren ehemalige Bomber oder die Zivilversionen englischer Bomber. In Ermangelung eigener Flugzeuge charterte die Royal Air Force zusätzlich viele Flugzeuge ziviler Fluggesellschaften. Eine Besonderheit stellte der Einsatz von Flugbooten dar, die insbesondere für den Transport von Salz genutzt wurden. Diese Flugzeuge waren für den Einsatz auf See konzipiert und deshalb auf Korrosionsbeständigkeit optimiert. In der Winterzeit bei Eis auf den Gewässern übernahmen Halifax-Bomber die Aufgabe des Salztransportes.

Auf den Einsatz von Maschinen aus deutscher Produktion wurde, mit Ausnahme eines kurzzeitigen Einsatzes einer Junkers Ju 52 durch Frankreich, aus propagandistischen und insbesondere aus logistischen Gründen verzichtet.

Dagegen wurden auf Betreiben Tunners und unter Einbeziehung des ehemaligen Generalmajors der Luftwaffe, Hans-Detlef Herhudt von Rohden, unter Hintanstellung des bestehenden Fraternisierungs- und Beschäftigungsverbots zahlreiche deutsche Flugzeugmechaniker eingestellt, die schliesslich die Amerikaner an Zahl übertrafen.

Eingesetzte Maschinen:

- Avro York-Transportflugzeug der Royal Air Force

- Douglas C-54 Skymaster der U.S. Air Force

- Flugboot Short Sunderland der Royal Air Force

- Avro Lancaster

- Avro York

- Avro 688 Tudor 1

- Avro 689 Tudor 2

- Avro Lancastrian

- Boeing C-97 Stratofreighter

- Bristol 170 Freighter

- Consolidated B-24 Liberator

- Consolidated PBY Catalina-Flugboot

- Douglas C-47 Skytrain bzw. Douglas DC-3 (RAF-Bezeichnung: Dakota)

- Douglas C-54 Skymaster bzw. Douglas DC-4

- Douglas C-74 Globemaster

- Fairchild C-82 Packet

- Handley Page Halifax und Halton

- Handley Page Hastings

- Junkers Ju 52/3m (kurzzeitig durch Frankreich)

- Short S. 25 Sunderland

- Vickers Viking

Denkmäler/Erinnerungsstätten/Stiftungen

Seit 1951 erinnert in Berlin das von Eduard Ludwig geschaffene Luftbrückendenkmal am Platz der Luftbrücke vor dem Flughafen Tempelhof an die Opfer der Luftbrücke. Später wurden weitere baugleiche Denkmäler beim Flughafen Frankfurt und – in etwas kleinerer Ausführung – im Ortsteil Wietzenbruch/Celle in der Nähe des Fliegerhorstes Wietzenbruch/Immelmann-Kaserne Heeresflugplatz Celle errichtet.

Am Fliegerhorst Fassberg lädt ein Luftbrückenmuseum zur Auseinandersetzung mit der Geschichte ein. Am Fliegerhorst Erding wurde die Militärsiedlung Williamsville nach einem der verunglückten Piloten benannt. Am 11. Mai 2012 wurde vor dem Towergebäude des ehemaligen Flugplatzes Gatow ein neues Denkmal eingeweiht, das die Ausstellung einer auf dem Flugplatz beherbergten Aussenstelle des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr ergänzt. Es besteht aus einer C-47 der Royal Australian Air Force, die bei der Berliner Luftbrücke eingesetzt wurde, und einem Gedenkstein.

1959 wurde durch Willy Brandt die gemeinnützige Stiftung „Luftbrückendank“ errichtet. Nach seinem Spendenaufruf kamen rund 1,6 Millionen DM zusammen. Aus den Zinsen des Stiftungskapitals konnten Angehörige der Opfer der Luftbrücke finanziell unterstützt werden. Heute fördert die Stiftung Projekte und Ideen, die sich mit dem Thema „Luftbrücke und Berlin-Blockade“ auseinandersetzen.

Besuch Kennedys zum 15. Jahrestag der Luftbrücke

Anlässlich des 15. Jahrestags des Beginns der Luftbrücke, kurz nach dem Bau der Berliner Mauer, besuchte erstmals ein US-Präsident, John F. Kennedy, (West-)Berlin. Seine berühmte Jubiläumsrede am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus Schöneberg „Ich bin ein Berliner“ diente der Bekräftigung der während der Luftbrücke bewiesenen Solidarität und Unterstützung des US-amerikanischen Volkes für den Freiheitswillen der Bevölkerung von (ganz) Berlin.

Londoner Schuldenabkommen

Mit dem Londoner Schuldenabkommen (auch: Abkommen über deutsche Auslandsschulden), das nach langwierigen Verhandlungen am 27. Februar 1953 in London unterzeichnet und durch Gesetz vom 24. August 1953 für das Bundesgebiet ratifiziert wurde (BGBl. 1953 II 331, 556), wurden die deutschen Auslandsschulden geregelt. Die dem Abkommen bis 1956 beigetretenen Staaten vertraten mehr als neunzig Prozent der Forderungen gegen die Bundesrepublik Deutschland.

Zum überwiegenden Teil stammten die Schulden aus wirtschaftlichen Hilfeleistungen der Nachkriegszeit, vor allem aus der Hilfe aus dem Marshallplan. Ein grosser Teil stammte noch aus der Zeit vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und bestand aus den Vorkriegsschulden des Deutschen Reiches und aus von amerikanischen Banken gewährten Anleihen aus der Zwischenkriegszeit. Ein kleiner Teil bestand aus offenen Auslandsschulden, die auf Reparationsforderungen des Versailler Vertrages zurückgingen. In diesem Abkommen wurden weiterhin auch private Anleihen, Forderungen aus dem Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie Stillhalteschulden behandelt. Die Schulden aus der Nachkriegszeit wurden schliesslich in bilateralen Verträgen zwischen den Gläubigerstaaten und der Bundesrepublik Deutschland geregelt, während das Londoner Schuldenabkommen multilaterale Vereinbarungen über die Vorkriegsschulden enthält.

Unter der Verhandlungsführung von Hermann Josef Abs konnte die deutsche Delegation einen hohen Schuldennachlass erreichen. Die anfänglich berechneten Schulden in Höhe von 29,3 Milliarden Mark wurden auf 14,8 Milliarden reduziert, wobei besonders die USA grosszügig auf Rückzahlungen verzichteten. Diese Summe bildeten die Basis für jährliche Tilgungs- und Zinszahlungen. Die Fälligkeitstermine von Anleihen wurden hinausgeschoben, zum Teil bis 1994. Die letzte Rate wurde allerdings bereits 1966 geleistet. Das Londoner Schuldenabkommen bezog die Forderungen von 70 Staaten ein, von denen 21 als Verhandlungsteilnehmer und Vertragsunterzeichner unmittelbar in Erscheinung traten.

Die Westmächte hatten im September 1950 die Übertragung weiterer Souveränitätsrechte an den westdeutschen Teilstaat an die Bedingung geknüpft, dass diese Fragen geregelt würden. Die Bundesrepublik musste die aufgelaufenen Auslandsschulden prinzipiell anerkennen, um ihren Anspruch auf staatsrechtliche Identität mit dem Deutschen Reich international durchzusetzen. Zur gleichen Zeit wurde das Luxemburger Abkommen verhandelt, in dem die Übernahme der Eingliederungskosten von Juden, die den Holocaust überlebt hatten, und die Rückerstattung jüdischer Vermögenswerte vereinbart wurde. Die Ratifizierung des Londoner Schuldenabkommens und des Luxemburger Abkommens waren politische Vorbedingungen, um den Besatzungsstatus aufzuheben. Länder des Ostblocks waren nicht beteiligt; weder leistete die DDR Zahlungen, noch wurden die Ansprüche der Ostblockstaaten überhaupt berücksichtigt.

Die Frage deutscher Reparationen für Verluste und Schäden im Zweiten Weltkrieg war bei den Londoner Verhandlungen kein offizielles Thema. Alle ausstehenden Forderungen auf Reparationen wurden im Londoner Abkommen bis zu dem Zeitpunkt einer endgültigen Regelung zurückgestellt (Artikel 5 Abs. 2 LSA); sie sollten bis zum Abschluss eines förmlichen Friedensvertrags – eine wörtliche Bezugnahme auf diesen fehlt allerdings – aufgeschoben werden, der jedoch nie geschlossen wurde: 1990 wurde der Zwei-plus-Vier-Vertrag „anstatt eines Friedensvertrages“ unterzeichnet. Daraus ergibt sich, dass die Reparationsfrage nach dem Willen der Vertragspartner – der vier Siegermächte sowie der beiden deutschen Staaten – nicht mehr geregelt werden sollte.

Vorkriegsschulden und Schuldnachlass