Hitlers Grossadmirale, Kriegsmarine

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Hitler, Albtraum und Verbrecher

Kriegsmarine

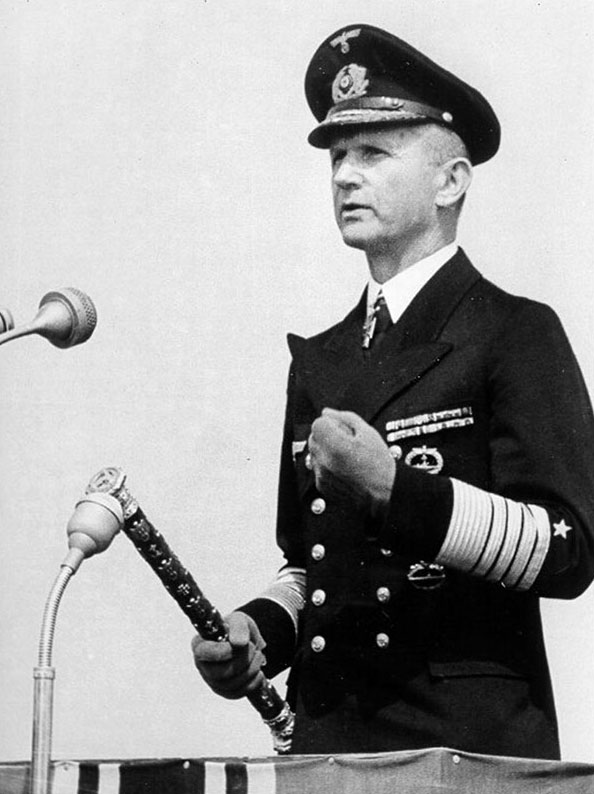

Grossadmiral Erich Raeder

Erich Johann Albert Raeder (* 24. April 1876 in Wandsbek; † 6. November 1960 in Kiel) war ein deutscher Marineoffizier. Von 1928 bis 1943 war er Leiter des Oberkommandos der Marine und ab 1935 Oberbefehlshaber der Reichs- bzw. Kriegsmarine. Er erhielt am 30. Januar 1937 das Goldene Parteiabzeichen der NSDAP.

Raeder wurde im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof angeklagt, in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. 1955 wurde er entlassen.

Kaiserreich und Erster Weltkrieg

Erich Raeder wurde in Wandsbek, heute Stadtteil von Hamburg, als Sohn des Realschullehrers Hans Friedrich Eduard Raeder und dessen Ehefrau Gertrud Wilhelmine Margaretha geb. Zim-

mermann geboren. Sein Vater wurde später Gymnasialdirektor in Grünberg in Schlesien. Nach dem Besuch eines Realgymnasiums in Grünberg legte er 1894 das Abitur ab. Raeder trat im April 1894 in die Kaiserliche Marine ein und fuhr nach Beendigung der Grundausbildung auf dem Schulschiff Stosch und anschliessend auf der Gneisenau. Am 25. Oktober 1897 wurde er, nach dem Bestehen der Seeoffiziersprüfung mit Auszeichnung, zum Unterleutnant zur See ernannt. 1900 wurde Raeder zum Oberleutnant zur See befördert, nachdem er als Signaloffizier auf verschiedenen Panzerkreuzern eingesetzt war. Es schlossen sich verschiedene Land- und Bordkommandos sowie ein Aufenthalt an der Marineakademie an, und im März 1905 wurde Raeder zum Kapitänleutnant ernannt.

Im April 1906 wurde er als Referent zum Nachrichtenbüro des Reichsmarineamtes versetzt, und zwei Jahre später kam Raeder als Navigationsoffizier an Bord des Grossen Kreuzers Yorck. Ebenfalls als Navigationsoffizier war er von 1910 bis 1912 auf der kaiserlichen Yacht Hohenzollern eingesetzt. Im Zuge dieses Kommandos wurde er im April 1911 zum Korvettenkapitän befördert. Seit dieser Zeit auf der Hohenzollern hegte Raeder eine persönliche Sympathie für Wilhelm II., die er auch später nicht verleugnete.

Nach Ende des Kommandos auf der Hohenzollern folgte die Ernennung zum Ersten Admiralstabsoffizier beim Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Raeder sich schon mehrfach schriftstellerisch betätigt und übersetzte den französischen Seekriegsexperten René Daveluy, einen Vertreter der Jeune École, mit dessen Theorien er sich kritisch auseinandersetzte.

Auf diesem Posten nahm Raeder nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges am Gefecht auf der Doggerbank und an der Skagerrakschlacht teil. Im April 1917 wurde er zum Fregattenkapitän befördert, und sein Dienstposten wurde in Chef des Stabes beim Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte umbenannt. Raeder behielt diesen Posten bis Anfang 1918, als er das Kommando über den Kleinen Kreuzer Cöln erhielt, mit dem er allerdings an keiner Gefechtshandlung mehr teilnahm.

Weimarer Republik

Bereits im Oktober 1918 wurde er durch die Ernennung zum Chef der Zentralabteilung des Reichsmarineamtes wieder an den Schreibtisch beordert. Diese Stellung bekleidete er über die Zeit des Zusammenbruchs und der Gründung der Weimarer Republik hindurch bis zum Kapp-Putsch. Während Raeder in seinen Memoiren darauf hinweist, während des Putsches loyal zur gewählten Regierung gestanden zu haben, galt er – nicht zuletzt durch die enge Zusammenarbeit mit dem Chef der Admiralität Adolf von Trotha, der über seine Verwicklung in den Putsch stürzte – als kompromittiert genug, um auf einen weniger einflussreichen Posten im Marinearchiv versetzt zu werden. Dort verfasste er im Rahmen des amtlichen Werkes über den Seekrieg 1914–1918 zwei Bände über den Kreuzerkrieg. Ausserdem studierte er Nationalökonomie, Verwaltungsrecht, Staatswissenschaften und Wirtschaftsgeschichte.

Im Jahr 1922 wurde Raeder mit der Ernennung zum Inspekteur des Bildungswesens der Marine in das politische Zentrum der Marineleitung zurückversetzt und gleichzeitig zum Konteradmiral befördert. Im Herbst 1924 trat er dann den Posten des Befehlshabers der leichten Seestreitkräfte der Nordsee an. Bereits im Januar 1925 wurde Raeder zum Vizeadmiral befördert und zum Chef der Marinestation der Ostsee ernannt. Seine Arbeit als Marinegeschichtsschreiber fand auch wissenschaftliche Anerkennung, die sich am 31. Mai 1926 in der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Kieler Universität äusserte.

Wohl auf Betreiben des Reichswehrministers Wilhelm Groener wurde im Rahmen der sogenannten „Lohmann-Affäre“ auf die Entlassung des Marinechefs Hans Zenker hingearbeitet; und es dürfte ebenfalls Groener gewesen sein, der die Ernennung Raeders zum neuen Chef der Marineleitung am 1. Oktober 1928 durchsetzte. Raeder bemühte sich in der neuen Position, seinem Image als republikfeindlichem Rechtsaussen entgegenzuwirken, welches ihm seit den Tagen des Kapp-Putsches anhaftete; er bekannte sich wiederholt zur Weimarer Verfassung. Im April 1931 entliess er den späteren Leiter des NS-Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich, wegen „ehrwidrigen Verhaltens“ aus der Marine.

Auf der einen Seite gehen aus seinem privaten Briefverkehr mit dem der NSDAP nahestehenden Admiral von Levetzow seine grundsätzliche Ablehnung der Sozialdemokratie und seine Befürwortung einer autoritären Rechtsregierung hervor; auf der anderen Seite hegte er noch im Jahre 1932 keine Sympathien für Adolf Hitler. So nannte er Hitlers politische Reden „verbrecherisch“ und war der Auffassung, dass Hitler seine Partei in eine üble Lage hineinmanövriert habe. In seiner neuen Funktion als Chef der Marineleitung trieb Raeder die Entscheidung für den Bau des schnellen, offensiven Panzerschiffes voran, für das er sich nach anfänglichen Zweifeln ebenfalls erwärmt hatte.

Nachdem der Bau der ersten Panzerschiffe nach erbittertem politischen Tauziehen gesichert worden war, legte er am 15. November 1932 einen sogenannten „Umbauplan“ vor. Dieser sah eine umfangreiche Erweiterung der Seestreitkräfte über die im Versailler Vertrag zugestandenen Einheiten hinaus vor und war damit rechtswidrig. Aber innerhalb der Marine spielte der Vertrag ohnehin keine Rolle mehr: Man erwartete die Gleichberechtigung Deutschlands auf der Genfer Abrüstungskonferenz, anderenfalls würde man den Versailler Vertrag einseitig kündigen. Daher wurden auch schon Planungen für wesentlich grössere Kampfschiffe in die Wege geleitet.

Zeit des Nationalsozialismus

Vorkriegszeit

Raeder ordnete sich (und damit die Marine) ohne Einschränkungen Adolf Hitler unter. Nach seiner Entlassung (1943) blickte er mit Stolz darauf zurück, dass es ihm gelungen war,

„im Jahre 1933 die Marine geschlossen und reibungslos dem Führer in das Dritte Reich zuzuführen. Das war dadurch zwanglos gegeben, dass die gesamte Erziehung der Marine in der Systemzeit […] auf eine innere Haltung hinzielte, die von selbst eine wahrhaft nationalsozialistische Haltung ergab. Aus diesem Grunde hatten wir uns nicht zu verändern, sondern konnten von vornherein aufrichtigen Herzens wahre Anhänger des Führers werden“.

Nach der Machtübernahme Hitlers setzte Raeder alles daran, diesen von der Notwendigkeit des Aufbaus und der Unterhaltung einer schlagkräftigen Marine zu überzeugen. Hitler hatte zuvor in „Mein Kampf“ sowie in zahlreichen Reden und Artikeln einen Verzicht auf Seerüstung eingefordert. Diese sei für die Feindschaft Grossbritanniens im Ersten Weltkrieg verantwortlich gewesen – das Inselreich nahm in Hitlers Zukunftsplänen aber den Platz eines Verbündeten ein.

Mit dem Hinweis auf die französische Marine schien es Raeder in einer Unterredung im März 1933 gelungen zu sein, Hitlers Zustimmung zum Ausbau der Marine zu erhalten. Dabei benutzte Raeder wieder einmal den Gedanken der „Bündnisfähigkeit“, mit dem schon die Tirpitz’schen Flottengesetze begründet worden waren. Sowohl quantitativ als auch qualitativ fielen die letzten Hemmungen, was die Geheimrüstungen und andere Überschreitungen der Versailler Rüstungsbeschränkungen anging, als Deutschland im Oktober 1933 die Abrüstungskonferenz und den Völkerbund verliess.

1934 erhielt Raeder die Kieler Ehrenbürgerschaft, die ihm am 27. Dezember 1945 wieder aberkannt wurde. Nachdem der Kieler Magistrat 1956 zu der Auffassung gelangt war, dass die Aberkennung aus formalen Gründen unwirksam war, verzichtete Raeder auf die Ehrenbürgerschaft.

Eine Teilnahme an den internationalen Flottenkonferenzen (die nächste war für 1936 anberaumt) lehnte Raeder ab, da er die erneute vertragliche Festlegung einer Obergrenze verhindern wollte. Auch die Anbahnung des deutsch-britischen Flottenabkommens ab 1934 bereitete er mit gemischten Gefühlen vor, denn das letztendlich vereinbarte Verhältnis von 35:100 zur britischen Flotte hielt er für zu niedrig angesetzt. Da das Abkommen aber endlich den lange ersehnten Bau von Grosskampfschiffen gestattete, gab Raeder sich zunächst mit den Umständen zufrieden und forcierte den Bau der ersten Schlachtschiffe und des ersten Flugzeugträgers.

Im Zuge der Neuordnung der Wehrmacht wurde Raeders Posten im Jahr 1935 in Oberbefehlshaber der Kriegsmarine umbenannt. Am 20. April 1936 erfolgte seine Ernennung zum Generaladmiral. Hitler verlieh Raeder anlässlich einer Gedenksitzung des Kabinetts zum Jahrestag der Machtergreifung am 30. Januar 1937 das Goldene Parteiabzeichen der NSDAP, das er nach eigenen Angaben später vernichtete.

Anlässlich des „Heldengedenktags“ am 12. März 1939 bekannte sich Raeder erneut zum Nationalsozialismus: „Das deutsche Volk hat den aus dem Geiste des deutschen Frontsoldaten geborenen Nationalsozialismus zu seiner Weltanschauung gemacht und folgt den Symbolen seiner Wiedergeburt mit fanatischer Leidenschaft“. Einen halben Monat später wurde Raeder am 1. April 1939 von Hitler zum Grossadmiral befördert.

Im Herbst 1938 hatte die Marineführung erstmals ein Konzept für den Aufbau einer Seestreitmacht erarbeitet, das auch eine mögliche Feindschaft Grossbritanniens berücksichtigte. Raeders Beschäftigung mit dem Kreuzerkrieg machte sich hierbei insofern bemerkbar, dass ein weltweiter ozeanischer Handelskrieg mit kreuzerartigen Einheiten als Kern der Strategie vorgesehen war. Der als „Z-Plan“ bekannt gewordene Rüstungsplan wandte sich gegen die Idee einer relativ schnell zu erstellenden U-Boot-Flotte und sah stattdessen den Bau einer grossen Zahl von schweren Überwassereinheiten vor, von denen die Schlachtschiffe (welche die längste Bauzeit erforderten) die höchste Priorität erhielten. Die Konsequenz daraus war, dass die deutsche Marine bei Kriegsbeginn keinesfalls „fertig“ war. Raeder selbst notierte nach der britischen Kriegserklärung am 3. September 1939:

„Was die Kriegsmarine anbetrifft, so ist sie selbstverständlich im Herbst 1939 noch keineswegs für den grossen Kampf mit England hinreichend gerüstet. Sie hat zwar in der kurzen Zeit seit 1935 (Flottenvertrag) eine gut ausgebildete, zweckmässig aufgebaute U-Bootswaffe geschaffen, von der zurzeit ca. 26 Boote atlantikfähig sind, die aber trotzdem noch viel zu schwach ist, um ihrerseits kriegsentscheidend zu wirken. Die Überwasserstreitkräfte aber sind noch so gering an Zahl und Stärke gegenüber der englischen Flotte, dass sie – vollen Einsatz vorausgesetzt – nur zeigen können, dass sie mit Anstand zu sterben verstehen und damit die Grundlage für einen späteren Wiederaufbau zu schaffen gewillt sind“.

Zweiter Weltkrieg

Das Überwasserkonzept Raeders und anderer Offiziere war damit gescheitert, Erfolge erzielten vor allem die U-Boote. Trotzdem wurde auch mit Überwasserschiffen zunächst die Linie des Handelskrieges weiterverfolgt. Nachdem auf Initiative Raeders und des Aussenpolitischen Amtes der NSDAP im April 1940 die Invasion Norwegens erfolgt war (Unternehmen Weserübung), standen hierfür bessere Ausgangspositionen zur Verfügung.

Dennoch führte der angekündigte „volle Einsatz“ der wenigen vorhandenen Einheiten zu hohen Verlusten an Menschen und Material (Panzerschiff Admiral Graf Spee 1939, Schwerer Kreuzer Blücher 1940, Schlachtschiff Bismarck 1941) bei mässigen Erfolgen, was bei Hitler zu immer schärfer werdenden Zweifeln an der Existenzberechtigung der grösseren Überwasserschiffe führte. Nur mit Mühe konnte Raeder den „Führer“ noch beschwichtigen. Dessen ungeachtet erhielt er 1941 anlässlich seines 65. Geburtstags eine Dotation in Höhe von 250’000 Reichsmark.

Als am Jahresende 1942 ein Vorstoss des Panzerschiffes Lützow und des Schweren Kreuzers Admiral Hipper im Verband mit sechs Zerstörern in der Schlacht in der Barentssee kläglich scheiterte, bekam Hitler einen Wutanfall, warf der Marine Feigheit in ihrem Vorgehen vor und kündigte die Ausserdienststellung und Verschrottung der Überwasserschiffe an.

Raeder, der das Scheitern seines Lebenswerkes erkannte und sich in seiner Ehre gekränkt fühlte, bat Hitler daraufhin um seinen Abschied. Dieser erfolgte am 30. Januar 1943. Raeder bekam vorher noch Gelegenheit, seine Positionen in einer Denkschrift zu verteidigen. Sein Nachfolger Karl Dönitz schaffte es, Hitler davon zu überzeugen, die grossen Überwasserschiffe in Ausbildungseinheiten zu behalten und so vor der von Hitler schon befohlenen Verschrottung zu retten. Der Raeder verliehene Titel eines „Admiralinspekteurs“ war in der Marinehierarchie nicht vorgesehen, er hatte keinerlei Bedeutung und diente nur der Ehrenrettung des Grossadmirals.

Verhaftung und Prozess

Zum Zeitpunkt der Kapitulation befand er sich zur Behandlung in einem Krankenhaus in Potsdam-Babelsberg. Nach seiner Entlassung im Mai 1945 stellte er sich der sowjetischen Besatzungsmacht. Am 23. Juni 1945 wurde er zunächst verhaftet und in das Lichtenberger Gefängnis verbracht. Im August 1945 wurden seine Frau Erika und er in die Sowjetunion geflogen und unter strengster Geheimhaltung in einem Landhaus in der Nähe Moskaus untergebracht, wo sie wie Gäste und nicht wie andere deutsche Kriegsgefangene behandelt wurden. Auf Veranlassung seiner Gastgeber verfasste Raeder mehrere Abhandlungen über die deutsche Marine vor und im Zweiten Weltkrieg. Angesichts dieser Behandlung waren die Raeders vollkommen überrascht, als sie am 17. Oktober 1945 nach Berlin gebracht wurden und Erich Raeder ins Justizgefängnis des Nürnberger Militärgerichtshofes überstellt wurde.

Raeder wurde im Hauptkriegsverbrecherprozess in den Anklagepunkten 1 („Gemeinsamer Plan oder Verschwörung“), 2 („Verbrechen gegen den Frieden“) und 3 („Kriegsverbrechen“) beschuldigt, nicht jedoch nach Punkt 4 („Verbrechen gegen die Menschlichkeit“). Das einstimmige Urteil vom 1. Oktober 1946 sprach Erich Raeder in den drei Anklagepunkten schuldig und verurteilte den 70-Jährigen zu lebenslanger Haft. Die wesentlichen Begründungen lauteten dabei:

Punkt 1 – „Gemeinsamer Plan“: Raeders Spitzenstellung als Chef eines Wehrmachtteils während der gesamten Friedenszeit des „Dritten Reiches“ und bis 1943; seine ideologische Nähe zum Nationalsozialismus, wie sie etwa in einer Rede Raeders vom 12. März 1939 zum Ausdruck kam („Schonungslose Kampfansage an den Bolschewismus und das Internationale Judentum“) sowie seine Anwesenheit bei zentralen Besprechungen, in denen Hitler seine Pläne enthüllte (siehe z. B. Hossbach-Niederschrift sowie Besprechungen am 23. Mai und 22. August 1939).

Punkt 2 – „Verbrechen gegen den Frieden“: Seine tragende Rolle bei den Geheimrüstungen; die mutwilligen Verletzungen des Versailler Vertrages; der dramatisch angestiegene Marineetat und – vor allem – der Plan zur Invasion in Norwegen.

Punkt 3 – „Kriegsverbrechen“: Raeder liess den uneingeschränkten U-Boot-Krieg führen, der zur Versenkung unbewaffneter Handelsschiffe und zur Beschiessung von Schiffbrüchigen führte. Siehe bspw. den Athenia-Zwischenfall. Das Gericht kam bei ihm in Bezug auf die Zeitspanne bis 1943 zur gleichen Entscheidung wie im Fall Dönitz. Raeder gab zu, dass er den Kommandobefehl, der sich ausdrücklich nicht auf den Seekrieg bezog, weiterleitete und keinerlei Einspruch bei Hitler erhob.

Nach der Urteilsverkündung bat er den Alliierten Kontrollrat darum, sein Urteil in Erschiessung umzuwandeln, musste jedoch seine Strafe im Kriegsverbrechergefängnis Spandau antreten.

Lebensende

Am 26. September 1955 wurde er aus gesundheitlichen Gründen aus der Haft entlassen. Zunächst wohnte er mit Frau und Tochter in Lippstadt, bevor er später nach Kiel zog. 1957 veröffentlichte er unter dem Titel Mein Leben seine Memoiren, die überwiegend von dem ehemaligen Admiral Erich Förste geschrieben worden waren und der Rechtfertigung Raeders nach den Nürnberger Prozessen dienen sollten. Sie sollten auch dazu dienen, ein geschlossenes Bild der deutschen Marineführung im Zweiten Weltkrieg zu liefern, wozu auf Drängen der Herausgeber Auseinandersetzungen mit Dönitz, die Raeder in seine Memoiren einbringen wollte, unterdrückt wurden.

Er starb am 6. November 1960 in Kiel. Bei seiner Beerdigung in Kiel hielt auf Wunsch des Inspekteurs der Marine, Friedrich Ruge, Raeders Nachfolger als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, der ehemalige Grossadmiral Karl Dönitz, die Grabrede.

Sein Grab befindet sich auf dem Nordfriedhof Kiel.

Grossadmiral Karl Dönitz

Karl Dönitz (* 16. September 1891 in Grünau bei Berlin; † 24. Dezember 1980 in Aumühle) war ein deutscher Marineoffizier (ab Januar 1943 Grossadmiral), NSDAP-Mitglied, Gefolgsmann Adolf Hitlers und nach dessen Willen unter dem Titel Reichspräsident für wenige Tage letztes Staatsoberhaupt des NS-Staates Deutsches Reich. Dönitz war einer der 24 Angeklagten im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Er wurde wegen Führens von Angriffskriegen und Kriegsverbrechen schuldig gesprochen und am 1. Oktober 1946 zu zehn Jahren Haft verurteilt, die er bis zum 1. Oktober 1956 vollständig verbüsste.

Anfang 1936 wurde Dönitz „Führer der U-Boote“ (ab 1939: „Befehlshaber der U-Boote“) und war in der deutschen Kriegsmarine die treibende Kraft beim Aufbau der U-Boot-Waffe. Ende Januar 1943 von Hitler zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt, wurde er in dessen politischem Testament vom 29. April 1945 als sein Nachfolger in den Ämtern des Reichspräsidenten und Oberbefehlshabers der Wehrmacht benannt.

Nach dem Suizid von Hitler am 30. April und von Goebbels am 1. Mai 1945 setzte Dönitz am 5. Mai eine bereits Ende April vorbereitete Geschäftsführende Reichsregierung unter dem seitherigen Finanzminister L. Schwerin von Krosigk als Leitendem Reichsminister ein, die sich in den Sonderbereich Mürwik in Flensburg als letzten Stützpunkt der zusammenbrechenden Staatsgewalt zurückzog und daher allgemein als Regierung Dönitz oder „Flensburger Regierung“ bekannt wurde. Ungefähr zwei Wochen nach der am 7. Mai durch ihn autorisierten und am 8. Mai in Kraft getretenen bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht wurden am 23. Mai 1945 Dönitz, die hohen Generäle des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) und alle Mitglieder der Regierung verhaftet, die in der Marinesportschule auf dem Marinestützpunkt in Flensburg-Mürwik angetroffen wurden.

Kaiserreich und Erster Weltkrieg

Beförderungen:

- April 1910: Seekadett

- April 1911: Fähnrich zur See

- September 1913: Leutnant zur See

- März 1916: Oberleutnant zur See

- Januar 1921: Kapitänleutnant

- November 1928: Korvettenkapitän

- Oktober 1933: Fregattenkapitän

- Januar 1939: Kommodore

- Oktober 1939: Konteradmiral

- September 1940: Vizeadmiral

- März 1942: Admiral

- übersprungen: Generaladmiral

- Januar 1943: Grossadmiral

Dönitz entstammte der sozialen Schicht des staatstreuen preussischen Bürgertums. Er war der Sohn des Ingenieurs und Leiters der Patentabteilung der Zeiss-Werke Emil Dönitz und dessen Ehefrau Anna, geborene Beyer. Seine Mutter starb bereits, als er noch keine vier Jahre alt war; er und sein zwei Jahre älterer Bruder Friedrich wurden von da an von ihrem Vater alleine aufgezogen.

Nach dem Abitur auf dem Realgymnasium Weimar trat Dönitz am 1. April 1910 als Seekadett in die Kaiserliche Marine ein. Zu diesem Ausbildungsjahrgang, der so genannten „Crew 10“, gehörte auch Martin Niemöller. Im Anschluss an die Infanterieausbildung in der Marineschule Mürwik trat der Kadett Dönitz am 12. Mai die Bordausbildung auf dem Grossen Kreuzer SMS Hertha an. Am 1. April des folgenden Jahres kehrte er zurück an die Marineschule, um seine Offiziersausbildung zu beginnen. Am 15. April 1911 wurde Dönitz zum Fähnrich befördert. Im Sommer 1912 absolvierte er seinen Infanterielehrgang beim II. Seebataillon und einen Torpedolehrgang auf der Panzerkorvette SMS Württemberg. Mit dem Absolvieren eines Artillerielehrgangs an der Schiffsartillerieschule in Kiel-Wik beendete Fähnrich z. S. Dönitz seine Ausbildung als Seekadett und wurde am 1. Oktober 1912 als Wachoffizier und Adjutant auf den Kleinen Kreuzer SMS Breslau kommandiert. Als väterliche Figur und Mentor nach dem Tod des Vaters galt der Erste Offizier der Breslau, Kapitänleutnant Wilfried von Loewenfeld. Zu dieser Zeit war die Breslau der modernste Kleine Kreuzer der deutschen Flotte. Am 27. September 1913 folgte die Beförderung zum Leutnant zur See.

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges gelang es der Breslau und dem Schlachtkreuzer SMS Goeben unter der Führung von Konteradmiral Wilhelm Souchon, den französischen und britischen Seestreitkräften auszuweichen und nach Konstantinopel zu entkommen, wo die Schiffe der Osmanischen Marine unterstellt wurden. Die Breslau nahm fortan unter dem Namen Midilli an Gefechten gegen Einheiten der Kaiserlich russischen Marine im Schwarzen Meer teil. Dönitz wurde im Kriegsjahr 1914 mehrfach ausgezeichnet.

Im August 1915 lag die Midilli zu Reparaturarbeiten in der Werft von Stenia bei Konstantinopel (heute İstinye, Stadtteil von Istanbul). Leutnant zur See Dönitz wurde in dieser Zeit als Flugplatzleiter einer Fliegerabteilung an die Dardanellen-Front und nach San Stefano versetzt, wo er auch als Beobachtungsoffizier eingesetzt wurde und sich als Flieger ausbilden liess. Im September verliess Dönitz die Breslau.

Seine Heirat 1916 mit Ingeborg Weber, der Tochter des preussischen Generalmajors Erich Weber, bedeutete für Dönitz einen sozialen Aufstieg.

Zwischenzeitlich zum Oberleutnant z. S. befördert, meldete sich Dönitz freiwillig zu der neuen Waffengattung der Unterseeboote und wurde am 15. September der U-Abteilung der Kaiserlichen Marine zugeteilt. Die U-Ausbildung begann für ihn mit einem weiteren Torpedolehrgang, diesmal speziell auf die Erfordernisse des modernen Waffensystems Unterseeboot zugeschnitten. Dieser Lehrgang brachte ihn im Oktober zurück an Bord der Württemberg. Den Jahreswechsel verbrachte Dönitz an der U-Schule. Am 17. Januar wurde er als Wachoffizier auf U 39 kommandiert. Auf U 39 nahm Dönitz unter den Kommandanten Walter Forstmann und Heinrich Metzger insgesamt an fünf Feindfahrten teil, bis er im Dezember 1917 von Bord ging, um sich auf ein eigenes Kommando vorzubereiten. Im ersten Halbjahr 1917 fuhr auch der spätere Theologe und Widerstandskämpfer Martin Niemöller als Steuermann auf U 39.

Am 1. März 1918 erhielt Dönitz das Kommando auf UC 25, einem – von der Hamburger Vulkanwerft gebauten – minenführenden UC-II-Boot. Auf der ersten der beiden Feindfahrten, die er mit diesem Boot unternahm, drang er in den italienischen Hafen Augusta ein und versenkte ein dort liegendes Schiff. Die Torpedos von UC 25 trafen einen italienischen Kohlefrachter und nicht, wie befohlen, beabsichtigt und auch später gemeldet, das britische Werkstattschiff Cyclops. In der Annahme, Dönitz habe dieses versenkt, empfahl sein Flottillenchef ihn zur Auszeichnung. Infolgedessen wurde Dönitz am 10. Juni 1918 das Ritterkreuz des Königlichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern verliehen. Im September 1918 erhielt er das Kommando auf UB 68, einem erheblich grösseren, hochseefähigen Zweihüllenboot. Bei einem Angriff auf einen britischen Geleitzug im Mittelmeer wurde UB 68 tauchunfähig und erheblich beschädigt, weshalb es von der Besatzung aufgegeben wurde. Nach Verlassen des Bootes geriet Dönitz in britische Kriegsgefangenschaft, die er nutzte, um die spanische Sprache zu erlernen. Aus gesundheitlichen Gründen wurde er im Juli 1919 entlassen und kehrte zu seiner Frau und zu Tochter Ursula nach Deutschland zurück.

Weimarer Republik

Dönitz wurde in die zunächst vorläufige Reichsmarine der Weimarer Republik übernommen und im Juli 1919 zum Stab der Marinestation der Ostsee kommandiert, wo er Hilfsarbeiten unter anderem als Referent für Offizierspersonalien verrichtete. Seit März 1920 war er Kommandant von verschiedenen Torpedobooten, namentlich V 5, T 157 und G 8. Dönitz, der dem Chef des Stationskommandos, Vizeadmiral Magnus von Levetzow, persönlich bekannt war, war von diesem deshalb zum Kommandanten des Torpedobootes „V 5“ ernannt worden, um sich ab dem ersten Tag des Kapp-Lüttwitz-Putsches für die Unterstützung der Putschisten „zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung“ bereitzuhalten. Dem Militärhistoriker Herbert Kraus zufolge erlebte Dönitz das „Scheitern des Putsches […] als persönliche Niederlage an Bord seines Bootes“, da er erkennen musste, „dass die alte Ordnung mit Waffengewalt […] nicht wiederhergestellt werden konnte“. Am 1. Januar 1921 wurde er zum Kapitänleutnant befördert und war der I. Torpedobootshalbflottille unterstellt.

Ab Frühjahr 1923 war er Referent und Adjutant der Inspektion des Torpedo- und Minenwesens. In dieser Zeit erhielt er eine Admiralstabsausbildung durch den damaligen Inspekteur des Bildungswesens der Marine Konteradmiral Erich Raeder. Mit dem 3. November 1924 wurde Kapitänleutnant Dönitz Referent in der Marinewehrabteilung; in dieser Stellung verblieb er etwas mehr als zwei Jahre. Anschliessend war er als Navigationsoffizier auf dem Kreuzer Nymphe eingesetzt. Im Herbst 1927 nahm er an einer Navigationsbelehrungsfahrt auf dem Vermessungsschiff Meteor teil und absolvierte einen Kurs für Wetterkunde am Observatorium der Marine in Wilhelmshaven.

Am 24. September 1928 wurde Dönitz Chef der 4. Torpedobootshalbflottille, und am 1. November 1928 wurde er zum Korvettenkapitän befördert. Zwei Jahre später wurde er 1. Admiralstabsoffizier der Marinestation der Nordsee.

Hilfreich für den rasanten Aufstieg waren die überaus positiven Beurteilungen, die Dönitz von seinen militärischen Vorgesetzten erhalten hatte – 13 im Zeitraum von Juli 1913 bis November 1933. Lediglich der spätere Admiral und damalige Kapitän zur See Wilhelm Canaris bemängelte in seiner ersten Beurteilung vom November 1931, Dönitz’ „Charakterbildung“ sei „noch nicht abgeschlossen“, er sei sehr ehrgeizig und geltungsbedürftig, erklärte diese Mängel aber in seiner zweiten Beurteilung ein Jahr später für vollständig behoben.

Zeit des Nationalsozialismus

Vorkriegszeit

In der Funktion des 1. Admiralstabsoffiziers der Marinestation der Nordsee wurde er am 1. Oktober 1933 zum Fregattenkapitän befördert. Als Kommandant des Kreuzers Emden, seit Ende September 1934, machte Dönitz im Jahr 1935 eine mehrmonatige Auslandsreise nach Südostasien. Nach der Rückkehr von dieser Reise wurde Dönitz von dem zwischenzeitlichen Generaladmiral Raeder mit dem Aufbau der neuen deutschen U-Boot-Waffe beauftragt. Dönitz empfand diese neue Stellung zuerst als Abstellgleis, revidierte diese Ansicht aber sehr bald. Der Bau deutscher U-Boote war möglich geworden, nachdem sich Adolf Hitler im selben Jahr mit dem Deutsch-britischen Flottenabkommen über den Versailler Vertrag hinweggesetzt hatte, indem er einseitig die deutsche Wehrhoheit erklärte.

In der allgemeinen Strategie der deutschen Marine, dem Unterbrechen der Seewege des Gegners (der damaligen Militärdoktrin zufolge insbesondere der britischen Royal Navy), war für das Waffensystem U-Boot keine massgebliche Rolle vorgesehen. Am 22. September 1935 wurde Fregattenkapitän Dönitz zum Chef der U-Boot-Flottille Weddigen ernannt und am 1. Oktober 1935 zum Kapitän zur See befördert. Im Januar des Jahres erhielt er auf Antrag das Ehrenkreuz für Frontkämpfer. Bereits am 1. Januar 1936 wurde Dönitz’ Posten aufgewertet und in Führer der Unterseeboote (FdU) umbenannt. Am 28. Januar 1939 erfolgte seine Ernennung zum Kommodore.

Zweiter Weltkrieg

Einen Monat nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde Dönitz am 1. Oktober 1939 zum Konteradmiral ernannt. Kurz zuvor, am 19. September 1939, war sein Dienstposten in Befehlshaber der Unterseeboote (BdU) umbenannt worden.

Im Bewusstsein der politischen Krisen in den Jahren 1935 bis 1938 musste Dönitz die Möglichkeit einer Gegnerschaft Englands bei der strategischen Ausrichtung der U-Boot-Waffe berücksichtigen. Ein effektiver Handelskrieg setzte laut Dönitz eine Sollstärke der U-Boot-Waffe von rund 300 Booten voraus. Gemäss der Doktrin der „Drittelparität“ sollten sich ein Drittel der Boote im Fronteinsatz befinden, ein weiteres Drittel im An- bzw. Abmarsch und das letzte Drittel zur Überholung in den Heimathäfen. Im Z-Plan vom 1. März 1939 wurde der Bau von 249 U-Booten beschlossen. So begann der Seekrieg im Atlantik zwar mit einer geringen Zahl an U-Booten (57 U-Boote, davon nur 37 für den Atlantik geeignet), aber dennoch mit Erfolgen für die deutsche Seite. Aufgrund dieser Erfolge wurde Dönitz am 1. September 1940 zum Vizeadmiral befördert.

Dönitz liess die U-Boot-Besatzungen dazu ausbilden, gegen Geleitzüge zu kämpfen, hierbei plante er, einer Massierung an Schiffen eine Massierung an U-Booten entgegenzusetzen – die so genannte Rudeltaktik.

Im Zuge der verminderten Rohstoffzuteilung an die Kriegsmarine, die im November 1941 erfolgte und für das Jahr 1942 nur 60 % der angeforderten Menge an Stahl und Aluminium vorsah, forderte Dönitz eine Förderung des U-Bootbaus auf Kosten der grösseren Einheiten. In einer Eingabe an die Seekriegsleitung bewertete er die Vorstösse der deutschen Kriegsschiffe in den Atlantik bisher als gescheitert und zukünftig als aussichtslos. Diese indirekte Kritik an der Strategie Raeders, in der Dönitz eine bereits geäusserte Kritik Hitlers wiederholte, offenbarte einen grundsätzlichen Konflikt zwischen dem Oberbefehlshaber der Marine und dem Befehlshaber der U-Boote, der sich allerdings zunächst nicht zu einem offenen Machtkampf entwickelte, da die deutschen Grosskampfschiffe zu diesem Zeitpunkt nicht einsatzbereit waren. Als im Frühjahr 1942 die beiden Schlachtschiffe der Scharnhorst-Klasse und der Kreuzer Prinz Eugen auf Drängen Hitlers ihre Basis am Atlantik in Brest verlassen mussten und mit dem Schlachtschiff Tirpitz nach Norwegen verlegten, war die offensive operative Strategie Raeders im Wesentlichen gescheitert. Von Brest und den anderen Stützpunkten an der nordfranzösischen Atlantikküste aus führte nun Dönitz mit U-Booten die Schlacht im Atlantik. Zunächst schienen die hohen Versenkungszahlen im Frühjahr 1942 den Erfolg des von ihm definierten „Tonnagekrieges“ anzudeuten. Bereits am 14. März 1942 wurde Dönitz zum Admiral befördert.

Oberbefehlshaber

Am 30. Januar 1943 wurde Dönitz unter Auslassung des Dienstgrades Generaladmiral zum Grossadmiral befördert und als Nachfolger Erich Raeders zum Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine ernannt. Der Ernennung war eine Konfrontation Raeders mit Hitler vorausgegangen, die den Rücktritt Raeders zur Folge hatte. Anlässlich eines Lagevortrags am 6. Januar im Führerhauptquartier Wolfsschanze hatte Hitler den Zustand der Kriegsmarine als Ganzes und insbesondere Raeders Strategie der Seekriegsführung (Unternehmen Rösselsprung im Juni 1942 und Unternehmen Regenbogen im Dezember 1942) kritisiert, sowie den Einsatz der grossen Schiffe wie der Bismarck, die 1941 versenkt worden war und der Tirpitz, die zu diesem Zeitpunkt seit einem Jahr in Norwegen isoliert war, bemängelt. Raeder bot unter dem Eindruck dieser Kritik unmittelbar seinen Rücktritt an, den Hitler annahm.

In einem Schreiben vom 14. Januar benannte Raeder auf Wunsch Hitlers zwei Offiziere, die seiner Ansicht nach als Nachfolger in Frage kämen. Neben Dönitz war dies Generaladmiral Rolf Carls. Für den sieben Jahre älteren Carls, der wie Dönitz auch U-Bootkommandant im Ersten Weltkrieg gewesen war, sprach laut Raeder die umfassende Erfahrung in der Führung militärischer Operationen, hinsichtlich unterschiedlicher Schiffstypen, als auch Organisationen. Zudem wäre seine Ernennung „ohne alle Reibungen“ möglich, denn kein Offizier von gleichem Verdienst würde in der Beförderung übersprungen werden. Für Dönitz sprach, dass durch seine Ernennung ein erkennbarer Schwerpunkt auf die U-Boot-Waffe gelegt werde. Hitler entschied sich für Dönitz, der am 30. Januar – dem zehnten Jahrestag von dessen sog. Machtergreifung – zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt wurde.

Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine liess Dönitz am 30. Januar 1943 allen Marinedienststellen eine Nachricht über seine Beförderung mitteilen. Auch die Schiffe auf See erhielten diese per Funk. Die zuständigen Nachrichtenoffiziere sendeten den Text wortgleich und nach Verschlüsselung mit allen relevanten Verschlüsselungsverfahren. Damit wurde den Kryptologen der gegnerischen Entschlüsselungszentralen, z. B. in Bletchley Park, für alle Marine-Chiffrierverfahren eine Klartextverschlüsselung angeboten, die den Briten die Möglichkeit zur Dekodierung der Verfahren lieferte. Das Senden der Information als Geheimtext war unsinnig, da am nächsten Tag – ganz öffentlich – die deutsche Presse informiert wurde.

Als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine gab Dönitz den Posten als Befehlshaber der Unterseeboote nicht auf. Nachdem die Atlantikschlacht im Frühjahr 1943 aufgrund technologischer Unterlegenheit der veralteten U-Boot-Typen gescheitert war, versuchte er, einerseits durch eine Massenproduktion neuer U-Boote und andererseits durch rücksichtslose Durchhalteappelle an die U-Boot-Besatzungen, die sachlich durch nichts mehr gerechtfertigt waren, eine strategische Offensivoption zurückzuerlangen: „… vor Flugzeugen nicht tauchen, schiessen und abwehren. Vor Zerstörern möglichst über Wasser ablaufen. Hart sein, nach vorne kommen und angreifen. Ich glaube an Euch“. Dies bedeutete jedoch, in den Worten des britischen Sachbuchautors Andrew Williams: „Jeder U-Boot-Kommandant, der den Befehl von Dönitz befolgen würde, auf der Wasseroberfläche zu kämpfen, unterschrieb sein eigenes Todesurteil“.

Bei der Invasion in der Normandie (1944) liess er 36 U-Boote auslaufen:

„Jedes feindliche Fahrzeug, das der Landung dient, auch wenn es etwa nur ein halbes Hundert Soldaten oder einen Panzer an Land bringt, ist ein Ziel. Es ist anzugreifen, auch unter Gefahr des eigenen Verlustes. […] Das Boot, das dem Feinde bei der Landung Verluste beibringt, hat seine höchste Aufgabe erfüllt und sein Dasein gerechtfertigt, auch wenn es dabei bleibt“.

Das war angesichts der zu diesem Zeitpunkt massiven alliierten Wasser- und Luftüberlegenheit ein Kamikaze-Befehl, da nur geringe Aussichten bestanden, dass ein U-Boot einen Angriff auf die stark gesicherten Konvois im Kanal oder auf die Schiffskonzentrationen vor der Küste der Normandie überstehen würde.

Obwohl die Zahl der versenkten U-Boote in der Folgezeit immer weiter stieg, wurde die Möglichkeit, dass die Alliierten die deutsche Enigma-Maschine endgültig entschlüsselt haben könnten, weiterhin ausgeschlossen. Stattdessen wurde vermutet, dass U-Boote und damit auch Enigma-Maschinen und Schlüsselunterlagen in alliierte Hände gefallen seien.

Trotz der erdrückenden eigenen Verluste und der sehr stark abgefallenen Versenkungserfolge konnte sich Dönitz, von einer kurzen Phase in der Mitte des Jahres 1943 abgesehen, zu keinem Zeitpunkt dazu entschliessen, die Konsequenzen zu ziehen und den U-Boot-Krieg abzubrechen. Er begründete dies mit strategischen Überlegungen. Seiner Auffassung nach hätte ein Abbruch der Atlantikschlacht den Westalliierten ermöglicht, grosse Mengen von Menschen und Material freizumachen, die dann an anderer Stelle gegen Deutschland zum Einsatz gebracht worden wären.

Das Ergebnis dieser Haltung lässt sich auch an den Verlustzahlen ablesen: Von den rund 41’000 deutschen U-Boot-Fahrern des Zweiten Weltkrieges starben bis Kriegsende fast 26’000 im Einsatz. Unter den Toten war auch Dönitz’ jüngerer Sohn Peter. Der andere Sohn, Klaus, fiel auf dem Schnellboot S 141 bei einem Angriff auf die südenglische Hafenstadt Selsey.

In dem 68 Monate dauernden Kampf gingen 781 von 820 deutschen U-Booten (95,2 Prozent) verloren, 632 wurden nachweislich von den Alliierten versenkt. Eine solche Verlustquote hatte keine andere Waffengattung zu verzeichnen, weder auf deutscher noch auf alliierter Seite.

Befehligt wurden die U-Boote zuerst von Wilhelmshaven aus (1939/1940), dann vom Schloss Kernével bei Lorient (1940–1942), wo der BdU mit nur sechs Stabsoffizieren die Einsätze dirigierte, schliesslich vom Hauptquartier Koralle in Bernau bei Berlin (1943–45). Die geringe Zahl auf deutscher Seite stand in einem eklatanten Missverhältnis zu den Hunderten von Stabsoffizieren, mit denen die britische U-Boot-Abwehr von London und Liverpool aus ihre Gegenmassnahmen strategisch und taktisch koordinierte und technisch revolutionierte.

Stationen während des Zweiten Weltkriegs:

- September 1939 bis 30. Januar 1943 Befehlshaber der Unterseeboote

- Januar 1943 bis 30. April 1945 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, gleichzeitig weiterhin Befehlshaber der Unterseeboote

- –30. April 1945 zugleich Wehrmacht-Oberbefehlshaber Nordraum

- –23. Mai 1945 Reichspräsident und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht

Hitlers „Nachfolger“ als Reichspräsident

Hitler ernannte Dönitz testamentarisch zu seinem Nachfolger als Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Kriegsminister und Reichspräsident. Das entsprach zwar nicht der noch gültigen Weimarer Verfassung, jedoch dem Gesetz über den Nachfolger des Führers und Reichskanzlers vom 13. Dezember 1934, das Hitler gestattete, „für den Fall seines Todes oder sonstiger Erledigung der in seiner Person vereinigten Ämter des Reichspräsidenten und Reichskanzler seinen Nachfolger“ selbst zu bestimmen. Allerdings war dieses Gesetz stets als „Geheime Reichssache“ behandelt und nie bekanntgemacht worden, weshalb Zweifel an seiner Wirksamkeit bestehen. Aber Dönitz akzeptierte seine Ernennung, über die er am 30. April 1945 um 18:35 Uhr telegraphisch durch Martin Bormann an seinem Aufenthaltsort Plön unterrichtet wurde, und antwortete telegraphisch am 1. Mai 1945 um 1:22 Uhr:

„Mein Führer, meine Treue zu Ihnen wird unabdingbar sein. Ich werde daher weiter alle Versuche unternehmen, um Sie in Berlin zu entsetzen. Wenn das Schicksal mich dennoch zwingt, als der von Ihnen bestimmte Nachfolger das Deutsche Reich zu führen, werde ich diesen Krieg so zu Ende führen, wie es der einmalige Heldenkampf des Deutschen Volkes verlangt“.

Dönitz hielt sich so sehr für das letzte Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches, dass er noch 1975 eine Art „Testament“ verfasste, in welchem er meinte, Inhalt und Aufgabe seines Amtes auf den Bundespräsidenten zu übertragen. Sein Amt als „Nachfolger des Führers“ trat er mit einer Ansprache an das deutsche Volk an, die der Reichssender Flensburg am 1. Mai um 22:30 Uhr mit der Mitteilung einleitete, Hitler sei „heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen“. Auch Dönitz verschwieg, dass Hitler sich selbst getötet hatte; er sprach ebenfalls davon, Hitler sei „gefallen“, und von dessen „Heldentod“. Der provisorische Regierungssitz lag in Flensburg-Mürwik, im dort eingerichteten Sonderbereich Mürwik, dem letzten noch unbesetzten Teil des Dritten Reiches. Nach der Kapitulation vom 8. Mai 1945 wurde die Flensburger Regierung am 23. Mai von den Alliierten abgesetzt und Dönitz verhaftet, der anschliessend im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher wegen Kriegsverbrechen und Planung eines Angriffskrieges unter Anklage gestellt wurde.

Kapitulation

Dönitz und die geschäftsführende Reichsregierung strebten einen Separatfrieden mit den Westalliierten an, um die Rote Armee aus Deutschland zurückzudrängen. Nachdem bereits auf der alliierten Konferenz von Casablanca im Jahr 1943 die Forderung des amerikanischen Präsidenten Roosevelt nach bedingungsloser Kapitulation der Kriegsgegner verabschiedet worden war und Churchill einen Konflikt mit den russischen Alliierten befürchtete, lehnten die westlichen Alliierten jedoch jede Teilkapitulation ab. Nach dem Krieg begründete Dönitz die Fortsetzung des Krieges auch damit, dass möglichst viele deutsche Soldaten in westalliierte Gefangenschaft gebracht werden sollten, um sie so vor sowjetischer Gefangenschaft zu bewahren. Diese Darstellung wird jedoch von jüngerer historischer Forschung zum Teil in Frage gestellt und als beschönigend dargestellt, da Dönitz erst zwei Tage vor der Kapitulation befahl, die gesamten verfügbaren Schiffe zur Rettung von Flüchtlingen einzusetzen (vgl. z. B. die Arbeiten von Heinrich Schwendemann im Literaturverzeichnis). Weiterhin fällten Marinekriegsgerichte im noch von deutschen Truppen kontrollierten Gebiet unter Berufung auf Dönitz’ Durchhaltebefehle bis in die Tage nach der Gesamtkapitulation hinein zahlreiche Todesurteile wegen Fahnenflucht und „Wehrkraftzersetzung“. Dönitz persönlich bestand darauf, den Hitlergruss als Ehrenbezeugung beizubehalten und alle Hitlerbilder an ihrem Platz zu belassen.

Nachdem am 1. Mai 1945 um 21:25 Uhr der Reichssender Hamburg erstmals den Tod Hitlers bekannt gegeben hatte, erklärte Dönitz am 2. Mai 1945 über den Sender Flensburg, dass die Reichsregierung Dönitz die Nachfolge Hitlers angetreten habe. Am selben Tag befahl in Berlin General Weidling die Einstellung aller Kampfhandlungen in der Reichshauptstadt. Dönitz bereitete umgehend eine Teilkapitulation gegenüber den Westalliierten vor. Generaladmiral von Friedeburg traf am 3. Mai 11:30 Uhr im britischen Hauptquartier von Feldmarschall Montgomery in Wendisch Evern bei Lüneburg ein, um eine Teilkapitulation in Nordwestdeutschland, den Niederlanden und Dänemark vorzubereiten. Sie wurde am 4. Mai 18:30 Uhr unterzeichnet und trat am 5. Mai 8:00 Uhr (dt. Sommerzeit) in Kraft. Am 5./6. Mai trafen Generaladmiral von Friedeburg und am 6. Mai Generaloberst Alfred Jodl im Hauptquartier von General Dwight D. Eisenhower wegen einer weiteren Teilkapitulation gegenüber den Westalliierten ein. Eisenhower bestand jedoch auf einer Gesamtkapitulation, aber mit dem Zugeständnis, dass nach der Unterzeichnung 48 Stunden zur Umsetzung verbleiben könnten. Damit hatte die Regierung Dönitz ihr Ziel erreicht, grosse Teile der Wehrmacht in Mittel- und Süddeutschland vor sowjetischer Gefangennahme zu bewahren und sie hinter die westalliierten Linien fliehen zu lassen.

Am 7. Mai um 2:41 Uhr morgens unterzeichnete im Auftrag von Dönitz im operativen Hauptquartier der SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force) im französischen Reims Generaloberst Jodl die bedingungslose Gesamtkapitulation aller deutschen Streitkräfte. Die Einstellung aller Kampfhandlungen musste also spätestens bis 9. Mai 0:01 Uhr erfolgt sein. Da keine hochrangigen sowjetischen Offiziere in Reims teilgenommen hatten, musste auf Wunsch Stalins die Unterzeichnung im sowjetischen Hauptquartier wiederholt werden. Der Kapitulationsakt wurde einen Tag später durch das Oberkommando der Wehrmacht sowie die Oberbefehlshaber von Heer, Luftwaffe und Marine ratifiziert. Daher unterzeichneten, diesmal im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst, am 8. Mai um 23:30 Uhr (dt. Sommerzeit) der von Dönitz dazu bevollmächtigte Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Generaladmiral von Friedeburg sowie Generaloberst Stumpff eine weitere Kapitulationsurkunde.

Nachkriegszeit

Nach der Kapitulation

Heinrich Himmler, der mit grossem Gefolge in Flensburg angekommen war, bemühte sich, Mitglied der neuen Reichsregierung zu werden, doch Dönitz berücksichtigte ihn nicht bei seiner Regierung, die er am 5. Mai ernannte. Bei einem Essen am 6. Mai sprach Dönitz mit Himmler darüber. Am 10. Mai stimmte Dönitz zu, dass SS-Angehörige mit Personalpapieren der Kriegsmarine ausgestattet wurden, damit sie ihre Mitgliedschaft in der SS verschleiern konnten, denn es war offensichtlich, dass Mitglieder der SS u. a. für den Völkermord an den Juden und von ihr begangene Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden würden.

Dönitz’ politische Sicht liess keine grosse Einsicht in die Realitäten nach dem verlorenen Krieg erkennen. Aus seiner Sicht hatte sich die Wehrmacht einschliesslich der Kriegsmarine bewährt. Sie habe sich – im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg – nicht gegen die Regierung gewandt. Meuterei und Revolution seien ausgeblieben. Die pluralistische Regierungsform der westlichen Demokratien lehnte Dönitz vehement ab.

„Die wahre Volksgemeinschaft, die der Nationalsozialismus geschaffen hat, muss erhalten werden; der Wahnsinn der Parteien wie vor 1933 darf nicht wieder Platz greifen“

schrieb er eine Woche nach der Kapitulation. Er lehnte eine Verantwortung der NS-Führung für die Vorgänge in den Konzentrationslagern ab. Dass dies keine Staatsverbrechen seien, sondern normale juristische Fälle, die Einzeltätern anzulasten seien, ist seinem Tagesbefehl an die Wehrmacht vom 18. Mai zu entnehmen. Dönitz versuchte noch, über Dwight D. Eisenhower eine Verordnung in Kraft zu setzen, die das Reichsgericht für die Verbrechen in den Konzentrationslagern zuständig gemacht hätte. Er legte Eisenhower auch nahe, sein Vorgehen gegen den Nationalsozialismus einzuschränken, weil sonst eine Bolschewisierung Deutschlands drohe. In persönlichen Gesprächen mit den Abgesandten der Alliierten am 17. und 20. Mai legte er diese Ansichten nochmals dar. Am 23. Mai 1945 wurden Dönitz und die Angehörigen des OKW Jodl und Friedeburg auf die Patria bestellt, auf der die alliierte Überwachungskommission für das OKW unter dem amerikanischen Generalmajor Rooks und dem britischen Brigadegeneral Foord residierte. Auf der Patria wurde ihnen die auf Befehl General Eisenhowers mit Zustimmung des sowjetischen Generals Schukow angeordnete Verhaftung als Kriegsgefangene mitgeteilt. Auch die Mitglieder der Geschäftsführenden Reichsregierung wurden an diesem Tag verhaftet. Anschliessend wurden die Verhafteten im Hof des Flensburger Polizeipräsidiums der Weltpresse vorgeführt. Am 5. Juni 1945 verkündeten die Alliierten in der Berliner Erklärung ihre Übernahme der obersten Regierungsgewalt über Deutschland.

Dönitz wurde zusammen mit anderen hohen Wehrmachtangehörigen und Vertretern der NSDAP-Hierarchie im Kriegsgefangenenlager Nr. 32 (Camp Ashcan) im luxemburgischen Bad Mondorf interniert. Im Oktober 1945 wurde er dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg überstellt und angeklagt. Die Verteidigung übernahm der ehemalige Flottenrichter Otto Kranzbühler. Der 38-Jährige hatte vor seinem Eintritt in die Reichsmarine im Jahr 1934 Jura studiert und wurde auf Dönitz’ Wunsch zu seinem Verteidiger berufen. Er wurde während des Prozesses von Hans Meckel, dem ehemaligen Kommandanten von U 19 unterstützt. Bei der Suche nach Akten halfen den beiden Kurt Assmann, der bis 1943 das Marinearchiv (die Kriegswissenschaftliche Abteilung der Marine) geleitet hatte und Eberhard Weichold, der mehrfach im Oberkommando der Marine gedient hatte und Meckel bei der Ermittlung entlastenden Materials behilflich war. Kranzbühlers Team, das nach Meckels Ansicht von britischer Seite „fair unterstützt“ wurde, erreichte für Dönitz Freisprüche in einem von drei Anklagepunkten. Dönitz wurde nicht nach Anklagepunkt IV Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Hinsichtlich des Anklagepunkts I wurde festgestellt, dass Dönitz aufgrund seiner Dienststellung nicht an der Verschwörung zur Durchführung eines Angriffskrieges beteiligt gewesen war. Hinsichtlich der Anklagepunkte II „Verbrechen gegen den Frieden“ und III „Verbrechen gegen das Kriegsrecht“ erfolgte eine Verurteilung.

Von Dönitz stammte der Laconia-Befehl vom 17. September 1942, der es untersagte, Angehörige versenkter Schiffe zu bergen oder ihnen Nahrungsmittel oder Wasser zu geben, wenn sie sich in Rettungsbooten befanden. Dönitz hatte diesen Befehl gegeben, nachdem ein amerikanischer Bomber das U-Boot U 156 bombardiert hatte, das gerade mit anderen deutschen U-Booten Rettungsboote mit Überlebenden des zuvor versenkten britischen Truppentransporters Laconia im Schlepp hatte.

Während einer Inspektion in einem U-Boot-Verband im Oktober 1942 sagte Dönitz:

„die U-Boot-Erfolge hätten sich zwar verringert, aber die Lage würde sich in Kürze bessern, denn es sei für die Alliierten sehr schwer, genügend Besatzungen für ihre Schiffe zu finden. Es sei jetzt ein Stadium erreicht worden, da der totale Krieg auch zur See geführt werden müsse. Die Schiffsbesatzungen seien für die U-Boote genauso ein Ziel wie die Schiffe selbst“!

Im Operationsbefehl Atlantik Nr. 56 vom 7. Oktober 1943 stand ein neuer Absatz, der sogenannte Rettungsschiffbefehl, für die frisch ausgelaufenen U-Boote im Atlantik, der nach Ansicht einiger Alliierter Hitlers Absicht bestätigte, die Besatzungen der alliierten Handelsmarine möglichst zu vernichten:

„Rescueships

Zu jedem Geleitzug gehört im Allgemeinen ein sogenanntes rescue ship, ein Spezialschiff bis zu 3’000 BRT, das zur Aufnahme der Schiffbrüchigen nach U-Bootangriffen bestimmt ist. Diese Schiffe sind meist mit Bordflugzeug und grossen Motorbooten ausgerüstet, stark bestückt (Wabowerfer) und sehr wendig, sodass sie häufig vom Kommandanten als U-Bootfallen angesprochen werden. Ihre Versenkung ist im Hinblick auf die erwünschte Vernichtung der Dampferbesatzungen von grossem Wert“.

Tatsächlich waren Rettungsschiffe weder schwer bewaffnet noch hatten sie Flugzeuge an Bord und sie dienten auch nicht als U-Boot-Fallen, wie es Dönitz im Prozess behauptete. Dönitz war unbekannt, dass sie während des Krieges mit Huff-Duff-Geräten ausgerüstet und an der Ortung der nach den Massgaben der Rudeltaktik fühlungshaltenden deutschen U-Boote beteiligt waren.

US-amerikanische Nachrichtendienst-Offiziere, die die acht überlebenden Besatzungsmitglieder des am 19. März 1944 versenkten Torpedoversorgers U 1059 einschliesslich seines gegen die Nationalsozialisten eingestellten Kommandanten Leupold verhörten, schrieben:

„Vor dem Auslaufen von U 1059 hatte Leupold ein Gespräch mit Korvettenkapitän Karl-Heinz Moehle, dem Chef der 5. U-Boot-Flottille. Im Verlauf der Befehlsausgabe für die Feindfahrt übermittelte Moehle Leupold besondere mündliche Anweisungen des den Befehl über die U-Boote führenden Admirals (Eberhard Godt), dass bei Schiffsversenkungen alle Überlebenden vernichtet werden sollten. Als der Kommandant von U 1059 wegen eines solchen Befehls überrascht und empört war, sagte ihm Moehle, dies sei ein ausdrücklicher Befehl vom Oberbefehlshaber (Dönitz) und Teil des totalen Krieges, der jetzt geführt werden müsse. Vor seiner Abfahrt hatte Leupold Gelegenheit, diesen Befehl mit anderen U-Boot-Kommandanten zu erörtern. Alle diese Kommandanten erklärten ihm, Befehl hin oder her, dass sie nicht vorhätten, dieser Anweisung Folge zu leisten“.

Aus nicht bekannten Gründen präsentierten die Alliierten Leupolds Behauptungen weder beim Kriegsverbrecherprozess gegen den Kommandanten von U 852, Eck, noch beim Prozess gegen Dönitz.

In Nürnberg meldeten sich zwei Offiziere der Kriegsmarine, Karl-Heinz Moehle (Chef der 5. Schulflottille) und Oberleutnant zur See Peter Josef Heisig, ein am 27. Dezember 1944 in Gefangenschaft geratener Wachoffizier von U 877. Beide vermittelten laut Blair unter Eid den Eindruck, Dönitz habe U-Boot-Kommandanten insgeheim aufgefordert, schiffbrüchige Besatzungen zu ermorden, um die Bemannung weiterer Schiffe zu verhindern, was Blair aber als unwahr bezeichnet.

In den Unterlagen der Kriegsmarine soll Blair zufolge trotz umfangreicher Suche kein Beweis gefunden worden sein. Zudem sei es Kranzbühler gelungen, die Glaubwürdigkeit der Dönitz belastenden Zeugen Karl-Heinz Moehle und Peter Josef Heisig beim Prozess zu erschüttern. Moehle habe sich möglicherweise selbst vom Vorwurf entlasten wollen, den Laconia-Befehl ausgegeben zu haben, und diesen zudem völlig missverstanden. Heisig habe möglicherweise seinen im Eck-Prozess angeklagten Freund Hoffmann, Zweiter Wachoffizier auf Ecks Boot, vor dem Erschiessungskommando retten wollen. 67 U-Boot-Kommandanten sollen laut Blair eidesstattliche Aussagen abgegeben haben, der Laconia-Befehl sei nicht als Aufforderung angesehen worden, Schiffbrüchige zu töten. Auch der im Eck-Prozess angeklagte Kommandant von U 852 habe erklärt, nur im Sinne seines eigenen Interesses gehandelt zu haben.

Zu den Unterzeichnern der eidesstattlichen Aussagen gehörte auch der Kommandant der U-Boote U 560, U 351, U 1007 und U 1231, Oberleutnant zur See Helmut Wicke. Dieser soll allerdings am 28. September 1998 erklärt haben, dahingehend belehrt worden zu sein, dass es kriegswichtig sei, Schiffbrüchige nicht überleben zu lassen. Dem Autor Dieter Hartwig zufolge hat es zudem deutliche Hinweise auf das Verschwindenlassen kompromittierender Akten gegeben.

Der Verteidiger von Dönitz, Otto Kranzbühler, erreichte, dass der schwerwiegende Vorwurf des (laut Londoner U-Boot-Protokoll von 1936 verbotenen) „Versenkens von feindlichen Handelsschiffen ohne Warnung“ gegen seinen Mandanten und Grossadmiral Erich Raeder fallengelassen wurde, was die beiden Admirale vor der Todesstrafe bewahrte. Dazu trug insbesondere die schriftliche Zeugenaussage des Oberbefehlshabers der US-Pazifikflotte, Admiral Chester W. Nimitz, bei, in der dieser erklärte, dass amerikanische U-Boote im Seekrieg gegen Japan Handelsschiffe ohne Warnung versenkt hatten, wenn es sich nicht erkennbar um Lazarettschiffe handelte. Feindliche Überlebende seien von der US Navy nicht gerettet worden, wenn es eine zusätzliche Gefahr für das eigene U-Boot bedeutet hätte. Tatsächlich war es sogar vorgekommen, dass amerikanische U-Boot-Besatzungen japanische Überlebende in Rettungsbooten oder im Wasser schwimmend ermordet hatten.

Dönitz war ein Befürworter des NS-Regimes und verurteilte in seiner Aussage vor dem Gerichtshof alle, die sich gegen Hitler gewandt hatten, besonders aber den „Putsch des 20. Juli“. Im Prozess wurde Dönitz von der Anklage zu seiner Rundfunkrede zum Heldengedenktag am 12. März 1944 befragt:

„Was wäre unsere Heimat heute, wenn der Führer uns nicht im Nationalsozialismus geeint hätte? Zerrissen in Parteien, durchsetzt von dem auflösenden Gift des Judentums und diesem zugänglich, da die Abwehr unserer jetzigen kompromisslosen Weltanschauung fehlte, wären wir längst der Belastung des Krieges erlegen und der erbarmungslosen Vernichtung unserer Gegner ausgeliefert worden“.

Auf Nachfrage, was er mit dem „auflösenden Gift des Judentums“ meine, bekräftigte Dönitz ausdrücklich, dass er mit der Vertreibung der Juden aus Deutschland einverstanden war. Weitere Themen des Prozesses waren 12’000 KZ-Häftlinge, die in Dänemark zum Bau und zur Reparatur von Schiffen eingesetzt wurden, und die Erschiessung von britischen Kommandos in Norwegen 1943 auf der Grundlage des Kommandobefehls.

Am 1. Oktober 1946 sprach der Gerichtshof Dönitz vom Vorwurf der Verschwörung zur Führung eines Angriffskriegs frei, da er bei den Planungen nicht einbezogen worden war. Der Vorwurf der Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Anklagepunkte I und IV) war nicht gegen ihn erhoben worden. Dönitz wurde aber wegen der Durchführung von Angriffskriegen verurteilt. Wegen dieser „Verbrechen gegen den Frieden“ und wegen Kriegsverbrechen wurde er zu zehn Jahren Gefängnis in Spandau verurteilt. Seine Mithäftlinge dort waren Rudolf Hess, Erich Raeder, Walther Funk, Albert Speer, Baldur von Schirach und Konstantin von Neurath. Für den von den Alliierten mit dem Verhör von Wehrmachtbefehlshabern beauftragten Juristen Walter Hasenclever (1910–1992) war der Gefangene Dönitz „anscheinend der einzige unter den höchsten Befehlshabern der Wehrmacht, der bis zuletzt dem Nationalsozialismus verschrieben blieb“.

Dönitz und der Nationalsozialismus

Das zum Zeitpunkt von Dönitz’ Eintritt in die Reichsmarine gültige Wehrgesetz versagte dem Reichswehrangehörigen neben dem Wahlrecht und weiteren Bürgerrechten auch die Zugehörigkeit zu jedweder Partei. Diese Bestimmungen wurden in der Neufassung des Wehrgesetzes im Rahmen des Aufbaus der Wehrmacht im März 1935 präzisiert – ab jetzt war insbesondere die Zugehörigkeit zur NSDAP für die Dauer des Dienstes untersagt. Am 30. Januar 1944 erhielt Dönitz das Goldene Parteiabzeichen der NSDAP und wurde ab diesem Zeitpunkt – mit der Mitgliedsnummer 9664999 – als Angehöriger der NSDAP geführt. Allein der Besitz dieser Auszeichnung, die einigen exponierten Angehörigen der Wehrmacht übereignet wurde – beispielsweise Eduard Dietl, der sie mit Stolz trug, oder Erich Raeder, der sie vernichtete –, macht Dönitz jedoch noch nicht zu einem Nationalsozialisten. Die Ansprachen, die er insbesondere an der U-Boot-Schule und vor Rekruten hielt, strotzten allerdings vor NS-Ideologie und forderten fanatische Opferbereitschaft. Die Idealisierung der selbstmörderischen Einsätze der Kleinkampfverbände der Kriegsmarine und die Aufforderung an seine U-Boot-Kommandanten, Mannschaft und Boote zu opfern, und vor allem sein lobender Kommentar über den Mord an mitgefangenen Kameraden in einem australischen Gefangenenlager illustrieren darüber hinaus seine NS-typische, menschenverachtende Grundhaltung. In einem Geheimerlass vom 19. April 1945 über die Beförderung „verantwortungsfreudiger Persönlichkeiten“ begrüsste Dönitz, dass ein Oberfeldwebel als Lagerältester eines Gefangenenlagers in Australien die unter den Gefangenen sich bemerkbar machen den Kommunisten „planvoll und von der Bewachung unauffällig umlegen“ liess. Diesem Unteroffizier gebühre für seinen Entschluss und seine Durchführung Anerkennung: „Ich werde ihn nach seiner Rückkehr mit allen Mitteln fördern, da er bewiesen hat, dass er zum Führer geeignet ist“. Zeitgenossen berichten überdies von einer Bewunderung Hitlers. Die Teilnahme an Hitlers Lagebeurteilungen liess ihn beispielsweise schlussfolgern, „wie unbedeutend wir alle im Vergleich mit dem Führer sind“. In Ansprachen betonte er wiederholt seine völlige Übereinstimmung mit Hitlers eliminatorischem Antisemitismus und bezichtigte „das internationale Judentum“ der geplanten Vernichtung des deutschen Volkes.

Vertrauten zufolge ist Dönitz dem Nationalsozialismus auch nach Kriegsende und Gefängnisaufenthalt hinaus verbunden geblieben. In seinem Aufsatz Marine, Nationalsozialismus und Widerstand stellte Walter Baum 1963 die These auf, dass es Dönitz’ Haltung, Taten und vor allem seinen Verlautbarungen nach dem 20. Juli zu verdanken gewesen sei, dass Hitler ihn später zum Nachfolger ernannt habe. Der in diesem Aufsatz ebenfalls behaupteten Nähe der deutschen Marine zum bzw. Anfälligkeit gegenüber dem Nationalsozialismus und der Beschreibung seiner Person als „politisch“, als Hitler in Bewunderung ergeben und als von dessen Ideologie, namentlich dem Rassenwahn, überzeugt, plante Dönitz zu widersprechen. Das Vorhaben, eine Gegendarstellung zu veröffentlichen, gab er aber 1967 auf.

Entlassung aus dem Gefängnis und Lebensabend

Nach der vollständigen Verbüssung seiner Strafe am 1. Oktober 1956 lebte Dönitz in Aumühle bei Hamburg. Seine Frau Ingeborg starb 1962. Seine beiden Söhne waren gefallen: Leutnant zur See Peter Dönitz am 19. Mai 1943 als Wachoffizier auf U 954, Oberleutnant zur See Klaus Dönitz am 13. Mai 1944 auf dem Schnellboot S 141. Nur die Tochter Ursula, die 1937 den Marineoffizier Günter Hessler geheiratet hatte, überlebte den Krieg.

1958 kam es zu einem Eklat, als der Wehrexperte der SPD, Fritz Beermann, auf einer Tagung von Offizieren und Anwärtern der Bundeswehr zur Tradition der Bundesmarine sprach und ausführte, er sympathisiere eher mit Max Reichpietsch und Albin Köbis, im Ersten Weltkrieg als Meuterer hingerichteten Matrosen, denn mit Dönitz und Raeder. Die anwesenden Marineoffiziere verliessen daraufhin den Saal. Das Bundesverteidigungsministerium begrenzte den Eklat durch die Erklärung, die einstigen Grossadmirale seien keine Vorbilder für die Bundesmarine mehr.

Einen weiteren Eklat verursachte Dönitz’ einziger Nachkriegsauftritt an einer Schule am 22. Januar 1963 im Otto-Hahn-Gymnasium (Geesthacht). Der Schülersprecher Uwe Barschel, später Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, hatte auf Anregung seines Geschichtslehrers Heinrich Kock Dönitz eingeladen, vor Schülern der Klassen 9 bis 13 über das Dritte Reich zu referieren. Die Schüler wurden von ihren Lehrern auf den Auftritt nicht vorbereitet. Daher gab es keine kritischen Nachfragen, weder von den Schülern noch von den Lehrern. Nachdem die Bergedorfer Zeitung einen begeisterten Bericht über diesen Geschichtsunterricht in höchster Vollendung veröffentlicht hatte, griffen überörtliche und ausländische Medien den Fall auf. Die Kieler Landesregierung wurde auf einer Pressekonferenz mit starker Kritik an dem Vorgang konfrontiert. Nachdem ein Regierungsrat aus dem Kultusministerium die Schule am 8. Februar 1963 aufgesucht und mehrere Stunden mit dem Schulleiter Georg Rühsen (* 1906) gesprochen hatte, ertränkte sich dieser noch am selben Abend in der Elbe. Seine Leiche konnte erst am 25. April 1963 geborgen werden.

Begräbnis

Als letzter deutscher Offizier im Feldmarschallsrang starb Dönitz 1980 im Alter von 89 Jahren und wurde auf dem Waldfriedhof von Aumühle-Wohltorf neben seiner Frau beerdigt. Obwohl Dönitz laut Zentraler Dienstvorschrift von Seiten der Bundeswehr sowohl nach Rang als auch aufgrund seines Ritterkreuzes ein Ehrengeleit zugestanden hätte, erging am 25. Dezember 1980 von Seiten des Bundesverteidigungsministeriums eine Anordnung, die Soldaten untersagte, in Uniform an der Beisetzung teilzunehmen, die ohne militärische Ehren zu erfolgen habe. Diese Entscheidung erzeugte eine Welle der Empörung, die sich gegen den Verteidigungsminister Hans Apel richtete. Der Vorgang, der zu dieser Entscheidung führte, die das Ministerium bereits lange vor Dönitz’ Tod getroffen hatte, reichte allerdings bis ins Jahr 1969 zurück und wurde vom Generalinspekteur der Bundeswehr Ulrich de Maizière ausgelöst, der dem damaligen Verteidigungsminister Gerhard Schröder (CDU) vorgeschlagen hatte, der Distanz der Bundeswehr gegenüber Dönitz im Falle von dessen Ableben durch den Verzicht auf Redebeiträge, Geleit und Kranzniederlegung Ausdruck zu verleihen. Den Einwänden und Abänderungsvorschlägen des ihm unterstellten Inspekteurs der Marine, Gert Jeschonnek, der sich für genau diese Ehrenbezeugungen aussprach, entgegnete de Maizière, man könne „den Soldaten Dönitz nicht von seinem politischen Verhalten um und nach dem 20.7.44 trennen“. Der Verteidigungsminister Helmut Schmidt stellte im Jahr 1971 die dementsprechend von Schröder formulierte Ansicht des Verteidigungsministeriums in dieser Angelegenheit nochmals klar und ging über de Maizières Vorschläge sogar hinaus, indem er aktiven Truppenvorgesetzten Redebeiträge im Rahmen einer Beisetzung Dönitz’ untersagte. Bei dieser Haltung blieb Schmidt auch, als sich de Maizières Nachfolger Armin Zimmermann auf Anregung des nunmehrigen Inspekteurs der Marine und ehemaligen U-Boot-Offiziers Heinz Kühnle nochmals für eine Abmilderung dieser Entscheidung einsetzte. Prinzipiell beschied auch Schmidts Amtsnachfolger Georg Leber gegenüber Generalinspekteur Zimmermann ebenso, liess aber von Kühnle einen Text ausarbeiten, der als Ansprache verlesen werden durfte, und formulierte eine Kranzwidmung. Dieser Sachstand wurde unter dem Nachfolger Zimmermanns, Jürgen Brandt, der laut seinem Marine-Inspekteur Hans-Rudolf Boehmer über Dönitz sagte, dieser sei „damals in Kiel schon ein Nazi gewesen und habe Nazi-Reden gehalten“, abgeändert und entsprechend von Apel entschieden.

An der Trauerfeier in der Aumühler Bismarck-Gedächtnis-Kirche am 6. Januar 1981 nahmen 5’000 Trauergäste teil. Etwa 100 von ihnen trugen ihr Ritterkreuz. Teilnehmer erkannten den ehemaligen Kommandanten des Führerbunkers Wilhelm Mohnke und Hans-Ulrich Rudel, der Autogramme verteilte. Im Anschluss an die Rede des Pastors sangen die Trauergäste die erste Strophe des Deutschlandliedes. In seinem Werk Mein Jahrhundert kommentierte der Autor Günter Grass das Ereignis in einer Zeichnung, die einen Sarg in der Form eines U-Bootes mit der Jahreszahl 1981 darstellt, der von Sargträgern mit Ritterkreuz und Marinemütze getragen wird. Beim Begräbnis waren auch einige Mitglieder neonazistischer Bewegungen anwesend. An Dönitz’ Grab fanden einige Ehrungen und Gedenkveranstaltungen rechtsextremer Organisationen statt, die NPD legte regelmässig Kränze nieder.

Rezeption

Mythenbildung

Karl Dönitz war massgeblich für den Versuch verantwortlich, die deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg in einen moralischen Sieg umzudeuten und die Wehrmacht positiv darzustellen. Begonnen hatten er und seine Berater damit bereits unmittelbar nach der Übernahme der Staatsgewalt am 1. Mai 1945. Der letzte Wehrmachtbericht vom 9. Mai 1945 zeichnete das Bild einer makellosen und effizienten Wehrmacht, die einem übermächtigen Gegner erlegen sei. Die darin enthaltene Apologie wurde zum Ausgangspunkt der Legende der „sauberen Wehrmacht“. Da, für Dönitz der Zweite Weltkrieg nicht aufgrund der Überlegenheit des Gegners, sondern aufgrund mangelnder nationaler Geschlossenheit des deutschen Volkes verloren worden war, belebte er zugleich den Mythos, der Zusammenbruch der „Heimatfront“ sei Ursache der Niederlage gewesen, und knüpfte an die Dolchstosslegende vom Ende des Ersten Weltkriegs an. In der Rezeption der Ereignisse in Plön und Flensburg kurz vor Kriegsende wurde Dönitz teilweise als „Retter“ wahrgenommen, der die Kapitulation gegen den Willen Hitlers durchgesetzt habe. Bereits aus dem ersten Funkspruch vom 30. April 1945, mit dem ihm die Nachfolge Hitlers übertragen wurde, hatte Dönitz jedoch gefolgert, dass Hitler den Weg zur Kapitulation ebnen wolle und ihm dabei völlige Handlungsfreiheit überliess. In der Fortsetzung früherer Bemühungen um einen Separatfrieden, wie sie Ribbentrop, Himmler, Goebbels und Göring unternommen hatten, opferte Dönitz bewusst Teile der Kriegsmarine, um seine Verhandlungsposition gegenüber den Westalliierten zu verbessern. Spielraum für Verhandlungen oder zum Taktieren hatte er allerdings nicht.

Begünstigt wurde die Legendenbildung durch die emotionale Bindung vieler Soldaten und Zivilisten, die in den letzten Kriegstagen durch die Marine über die Ostsee evakuiert worden waren. Bis in die Gegenwart gestehen breite Kreise der deutschen Öffentlichkeit Dönitz zu, sich bei der Evakuierung der Bevölkerung aus dem Osten vorbildlich verhalten zu haben. Die Landsmannschaft Ostpreussen etwa verlieh ihm 1975 dafür ihre höchste Auszeichnung, den „Preussenschild“. Dönitz’ Fortführung des Krieges in Richtung Westen wurde in der Rezeption als notwendig angesehen, um Zeit für die Evakuierung von Flüchtlingen aus dem Osten zu gewinnen. Übersehen wird dabei, dass Dönitz selbst die zunächst nur auf Soldaten ausgerichtete Rettungsoperation durch Treibstoffbeschränkungen eher behinderte und dass Soldaten und Bevölkerung in den deutsch besetzten Gebieten weiter terrorisiert wurden.

Die Verurteilung im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, die ausdrücklich nicht auf Dönitz’ „Verstösse[n] gegen die internationalen Bestimmungen für den U-Boot-Krieg“ fusste, leistete der Legendenbildung Vorschub. Da auch ehemalige Kriegsgegner, die ihre U-Boote in vergleichbarer Weise eingesetzt hatten, der deutschen Kriegsmarine attestierten, ehrenhaft gekämpft zu haben, wurde die Verurteilung Dönitz’ von den Angehörigen der Kriegsmarine als „Siegerjustiz“ gewertet. „Karl Dönitz wurde zum Märtyrer“, argumentiert Jörg Hillmann, „da er für die gesamte Kriegsmarine eine Schuld zu tragen hatte, die entweder ausschliesslich in der Tatsache des verlorenen Krieges und/oder in der Nachfolge Adolf Hitlers begründet lag“. Traditionsverbände der Marine wie der Deutsche Marinebund beklagten in der Folge das „Martyrium“ Dönitz’, den sie nur als vorbildlichen Truppenführer wahrnahmen. Aber auch der kommissarische Leiter der Abteilung Marine, Karl-Adolf Zenker, erinnerte in seiner Ansprache gegenüber den ersten Freiwilligen der neugegründeten Bundesmarine am 16. Januar 1956 an die Grossadmirale Raeder und Dönitz, die aus politischen Gründen zu Haftstrafen verurteilt worden seien. Zenkers Ehrenerklärung für Dönitz führte im April 1956 zu einer Grossen Anfrage der Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag und zu einem mit grosser Mehrheit aus den Reihen von Regierung und Opposition gefassten Beschluss, dass die vermeintlichen militärischen Leistungen Dönitz’ nicht von seinem politischen Versagen als Oberbefehlshaber zu trennen seien. Indem aber in den zum Teil leidenschaftlich geführten Debatten Ereignisse und Personen des Ersten Weltkriegs als unbelastet dargestellt worden waren, wurde zugleich einer maritimen Verklärung Vorschub geleistet. Die maritime westdeutsche Solidargemeinschaft versuchte, so die Analyse Jörg Hillmanns, politische Funktionen und militärische Verhaltensweisen zu entkoppeln und die Grossadmirale unter Hervorhebung militärischer Effizienz und soldatischer Tugenden mit der Kriegsmarine zu verbinden.

Eine kritische Betrachtungsweise Dönitz’ wurde durch die Ehrenbezeugungen der früheren Feinde erschwert, die sich schon während des Krieges angedeutet hatten und bis zu Dönitz’ Tod anhielten. Der um Dönitz’ Rehabilitierung bemühte ultrarechte amerikanische Publizist H. Keith Thompson begann 1958 mit der Sammlung von Aussagen hoher Militärs zu Kriegsverbrecherprozessen allgemein und speziell Dönitz’ Verurteilung, die er per suggestiver Fragestellung als „gefährlichen Präzedenzfall“ wertete. Innerhalb eines Jahres hatte Thompson bereits 237 Stellungnahmen, neben denen von 115 Offizieren der Alliierten auch von Politikern und Privatpersonen, gesammelt. Thompson stellte bei seinen Bemühungen fest, dass insbesondere hohe Dienstgrade, wie zum Beispiel Joseph J. Clark, Jesse B. Oldendorf und H. Kent Hewitt, sich in erheblicherem Masse beteiligten als niedrigere und britische Offiziere deutlich weniger geneigt waren, zu seiner revisionistischen Sammlung beizutragen, als amerikanische. Thompsons Sammlung apologetischer Äusserungen von 385 hauptsächlich amerikanischen Offizieren, Politikern und prominenten Privatpersonen, die den Soldaten Dönitz lobten und den Nürnberger Prozess kritisierten, erschien 1976. Bereits zu Beginn seiner Sammlung hatte Thompson Kontakt zu Dönitz aufgenommen und ihm auch zahlreiche Stellungnahmen überlassen, die dieser für ein eigenes Buchprojekt zu nutzen plante. 1967 gab Dönitz einen Teil der Texte an Ewald Schmidt di Simoni weiter, mit der Bitte, deren möglichen publizistischen Wert zu prüfen. Von diesem oder von Dönitz selbst erhielt dessen Crewkamerad Maximilian Fels die Texte aus Thompsons Sammlung. Fels hatte anlässlich des Erscheinens von Dönitz’ Buch Zehn Jahre und zwanzig Tage einige ausschliesslich britischen Urteile darüber in der Vereinszeitschrift des Deutschen Marinebundes veröffentlicht. Sieben Jahre später gab er eine Auswahl von 38 einseitig positiven, hauptsächlich amerikanischen Stimmen zu Dönitz im Charakter einer Festschrift unter dem Titel Dönitz in Nürnberg und danach heraus. Der 22-seitige Text ist gerahmt von Fels’ persönlichen Ansichten und einem langen Zitat einer Veröffentlichung Kranzbühlers, fand weite Verbreitung und findet sich auch heute noch in zahlreichen Nachlässen.

Dönitz selbst verbreitete nach seiner Haftentlassung am 1. Oktober 1956 durch Bücher und Interviews seine Sicht der Ereignisse der Jahre 1935 bis 1945 und baute ein Bild des unpolitischen Berufsoffiziers auf, der für die Verbrechen des NS-Regimes keine Verantwortung trage. Dazu trug auch bei, dass einschlägiges Aktenmaterial der Forschung lange nicht zugänglich war, sodass Dönitz über einen Wissensvorsprung verfügte. Dönitz berief sich stets auf das Preussentum. Er kenne keinen individuellen Geist, sondern nur das preussische Gemeinschaftsgefühl. Hatte er die nationalsozialistische Volksgemeinschaft zuvor als unmittelbare Folge dieses preussischen Gemeinschaftsgefühls verstanden, so vermochte er das nationalsozialistische Gedankengut nach dem Krieg auszublenden und trotzdem mit Tugenden wie Pflichtbewusstsein, Verantwortungsgefühl und Treue das Bild eines tadelsfreien Offiziers zu stilisieren. Gegenüber Albert Speers gegenteiligen Aussagen bestand Dönitz darauf, dass jener Hitler dazu gebracht habe, ihn zum Nachfolger zu bestimmen, und betonte damit sein eigenes Opfer. Seine bedingungslose Gefolgschaft, seine antisemitischen Hetzkampagnen und Durchhalteparolen verschwieg er. „Karl Dönitz“, so folgert Jörg Hillmann, „hat sich selbst zum unpolitischen Opfer der NS-Diktatur stilisiert und sein Wirken als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ausschliesslich als eine militärische Aufgabe, fernab des Regimes dargestellt und die besondere Bedeutung der U-Bootwaffe sowohl vor und während des Krieges, wie zum Kriegsende und in der Rezeptionsgeschichte vollkommen überbetont“. Einen Wandel des Dönitz-Bildes löste Lars Bodenstein zufolge der Bestseller Das Boot von Lothar-Günther Buchheim aus, in dem Dönitz als inkompetenter Maulheld charakterisiert wird. Auch Ian Kershaw bezeichnete Dönitz im Gegensatz zum erwähnten teilweise postulierten Bild eines Profi-Militärs als „Erznazi“.

Historische Forschung

Die Unterlagen der deutschen Marine wurden am Ende des Zweiten Weltkriegs zunächst von den Alliierten beschlagnahmt. Auch wenn Anfang der 1960er Jahre mit der Rückgabe der Akten begonnen wurde, erschwerte dieser Umstand die kritische Auseinandersetzung mit der Rolle Dönitz’ im Zweiten Weltkrieg. Die Memoirenliteratur im Nachkriegsdeutschland und die von Dönitz verfassten Autobiographien prägten das Bild einer Kriegsmarine und ihres Oberbefehlshabers, die vom Holocaust abgekoppelt schienen. Dönitz’ eigene Bücher enthalten wenig Persönliches, sondern sind vor allem Erzählungen seines Lebens in der Marine bis 1935 oder ausführliche Darstellungen des U-Boot-Krieges im Zweiten Weltkrieg. Er war zwar in grösserem Masse selbst Autor als etwa Erich Raeder, dessen Erinnerungen von einem Autorenteam geschrieben wurden. Unterstützt wurde er aber bis zu seinem Tod von dem Historiker Jürgen Rohwer, einem ehemaligen Offizier der Kriegsmarine, den Dönitz bald nach Kriegsende kennengelernt hatte und der ihn in Fachfragen zum Seekrieg beriet.

Die Zeitzeugengeneration tendierte dazu, eine emotionslose Operationsgeschichte zu verfassen, in der zwar jede militärische Operation im Detail untersucht und mit Operationen des Kriegsgegners verglichen wurde, die aber dadurch auch zur Relativierung tendierte und mit Glorifizierung und Heroisierung verknüpft war, indem handlungsleitende Motive auf soldatische Tugenden reduziert wurden. Die wissenschaftlichen Studien von Reimer Hansen und Marlis G. Steinert, die sich zum Teil schon in den 1960er Jahren kritisch mit der Regierung Dönitz befassten, blieben in der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet. Die von Fritz-Otto Busch (1963), Walter Görlitz (1972) und Karl Alman (d. i. Franz Kurowski) (1983) verfassten Biographien, aber auch die fast romanhaften Darstellungen des U-Boot-Krieges, etwa von Günter Böddeker, Jochen Brennecke, Harald Busch und Wolfgang Frank, genügen nicht wissenschaftlichen Ansprüchen. Die kritische Arbeit, die der Marinehistoriker Bodo Herzog 1986 im (in Tel Aviv herausgegebenen) Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte veröffentlichte, stützt sich unter anderem auf historisch zweifelhafte Quellen, nämlich auf Aussagen ehemaliger U-Boot-Kommandanten, die 1981 in der Zeitschrift konkret veröffentlicht wurden und gegen Dönitz als Beispiel des angeblich in Westdeutschland vorherrschenden Militarismus polemisieren. Ungeachtet von Einwänden in Detailfragen gilt die von Peter Padfield verfasste Biographie (1984) als in weiten Teilen aussagekräftig.

Als grundlegend zum Verständnis der Rolle Dönitz’ im Zweiten Weltkrieg gilt ferner die dreibändige Darstellung Michael Salewskis Die deutsche Seekriegsleitung 1933–1945 (1970–1975). Jörg Hillmann konstatiert in diesem Zusammenhang eine sich auch anlässlich von Salewskis Darstellung zunehmend verhärtende Umgangsweise zwischen Zeitzeugen und Marine-Historikern. Dies habe die Aufarbeitung des U-Boot-Einsatzes im Zweiten Weltkrieg in den Folgejahren verhindert und sei stets in der Person Dönitz kulminiert. Zu einem neuen Dönitz-Bild trugen die Arbeit von Jost Dülffer, Weimar, Hitler und die Marine (1973), und die Beiträge Werner Rahns in der Publikation Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg bei. Herbert Kraus und Howard Grier beschäftigten sich mit Dönitz unter speziellen Fragestellungen. Eine Gesamtschau auf die Ereignisse des U-Boot-Krieges auf deutscher wie auf alliierter Seite unternahm Clay Blair (1996 u. 1998). Jörg Hillmann (2004 u. 2007) und Lars Bodenstein (2002) publizierten Arbeiten zum „Mythos“ Dönitz. Dieter Hartwig, Marinegeschichtslehrer an der Marineschule Mürwik und der Führungsakademie der Bundeswehr, hielt ab 1987 Vorträge über Dönitz und legte 2010 eine Veröffentlichung vor, in der er sich anhand thematischer Fragestellungen mit Dönitz beschäftigt.