Hitlers Feldmarschälle, Heer Teil 2

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Hitler, Albtraum und Verbrecher

HEER

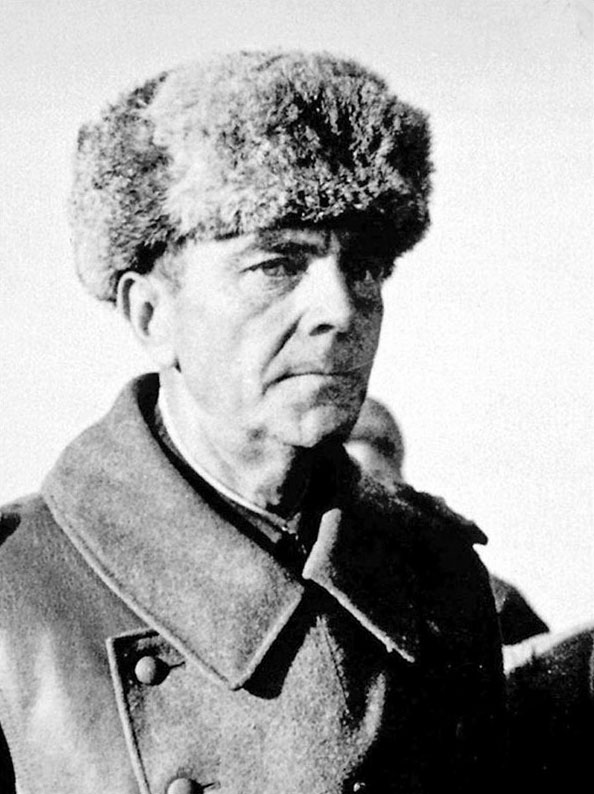

Generalfeldmarschall Walter von Reichenau

Walter von Reichenau (* 8. Oktober 1884 in Karlsruhe; † 17. Januar 1942 auf dem Lufttransport von Poltawa nach Lemberg) war ein deutscher Heeresoffizier (seit 1940 Generalfeldmarschall). Er war seit 1933 federführend bei der Eingliederung der Reichswehr in den NS-Staat tätig. Während des Zweiten Weltkrieges war Reichenau als Armee- und Heeresgruppenoberbefehlshaber an führender Stelle an Kriegsverbrechen in der Sowjetunion beteiligt.

Kaiserreich und Erster Weltkrieg

Walter von Reichenau war der Sohn des späteren preussischen Generalleutnants Ernst August von Reichenau (1841–1919). Einer seiner Brüder war Ernst von Reichenau. Nach dem Abitur 1903 trat er in die Preussische Armee ein. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges war Reichenau Adjutant des 1. Garde-Feldartillerie-Regiments und in dieser Stellung wurde er noch im Verlauf des Jahres 1914 zum Hauptmann befördert und mit dem Eisernen Kreuz II. und I. Klasse ausgezeichnet. Im folgenden Jahr wurde er zum Generalstab versetzt und im Lauf des Jahres 1915 diente er als Zweiter Generalstabsoffizier (Ib) der 47. Reserve-Division sowie anschliessend als Erster Generalstabsoffizier (Ia) der 7. Kavallerie-Division.

Weimarer Republik

In der Zeit vom Waffenstillstand bis zu seiner Übernahme in die Reichswehr war Reichenau Generalstabsoffizier beim Grenzschutz Ost in Schlesien und Pommern.

Bis Anfang der 1930er Jahre wurde Reichenau in verschiedenen Stellungen verwendet. 1924 wurde er zum Major und 1929 zum Oberstleutnant befördert. Seit 1930 war er Chef des Stabs im ostpreussischen Wehrkreis I / 1. Division, dessen Befehlshaber Werner von Blomberg, der spätere Reichswehrminister war. Am 1. Februar 1932 erfolgte die Beförderung zum Oberst.

Er heiratete im April 1919 Alexandrine Gräfin Maltzan Freiin zu Wartenberg und Penzlin (1895–1984).

Rolle im Sport

Bis zum Ersten Weltkrieg war von Reichenau als Leichtathlet aktiv, später spielte er Tennis und fuhr Ski. Als Leichtathletiktrainer in Münster entdeckte er Hans Hoffmeister, den deutschen Meister im Diskuswurf von 1926, 1930 und 1931 und Olympiateilnehmer von 1928. Zudem war er ein begeisterter Fussballspieler. Als Mitglied des Berliner SC lernte er Carl Diem kennen, dem er freundschaftlich verbunden blieb. Gemeinsam entwickelten die beiden Männer das Konzept des Sportabzeichens und waren dann auch die ersten beiden Absolventen. Er gehörte dem Organisationskomitee der Spiele 1936 in Berlin an und wurde anschliessend auf Betreiben von Diem Mitglied des IOC.

Für Reichenau war der Sport „nur Mittel zum Zweck, nicht eigentliches Ziel“. Dieses Ziel war die Vorbereitung der militärischen Ausbildung mit Breitensport, denn „ein guter Sportsmann ist ein guter Soldat“. Besondere Bedeutung mass er den Mannschaftssportarten zu, da sie die „Unterordnung des Einzelwillens unter den Gesamtwillen“ fördern würden. Sein Ideal war eine Nivellierung von Standesunterschieden durch den Sport. Aber auch als „Sportgeneral“, wie er genannt wurde, konnte er seine Vorstellungen in der Wehrmacht nicht durchsetzen.

Zeit des Nationalsozialismus

Vorkriegszeit

Bereits vor der Machtergreifung knüpfte Reichenau Kontakte zur NSDAP wie zu Adolf Hitler selbst, mit dem er im April 1932 – wahrscheinlich erstmals – eine persönliche Unterredung geführt hatte. Ab 1933 ging auch Reichenaus Karriere voran: Mit der Ernennung Blombergs zum Reichswehrminister wurde er am 1. Februar 1933 unter Ernennung zum Generalmajor Chef des Ministeramtes im Reichswehrministerium. In dieser Position kündigte er die politische Neutralität, die die Reichswehr gegenüber allen Regierungen der Weimarer Republik gezeigt hatte, auf und formulierte die Parole: „Hinein in den neuen Staat, nur so können wir die uns gebührende Position behaupten“. Am 1. Februar 1934 wurde er im Zuge der Umstrukturierung der Reichswehr Chef des neugeschaffenen Wehrmachtamtes und blieb damit engster Berater Blombergs.

Zunächst hatte Reichenau keinerlei Berührungsängste gegenüber der SA, mit der er schon 1933 im ostpreussischen Grenzschutz gut zusammengearbeitet hatte. Im Juni 1933 legte er Pläne für einen „Wehrstaat“ vor, in dem die gesamte Jugend in Wehrsport, vormilitärischer Ausbildung und Wehrpflicht militärisch gedrillt werden sollte. In diesem Konzept sollte die SA die gesamte Rekrutenausbildung übernehmen. Er handelte mit dem SA-Chef Ernst Röhm aus, dass seine Organisation das Reichskuratorium für Jugendertüchtigung übernehmen sollte, eine bereits 1932 gegründete Tarnorganisation zur Aufrüstung. Sie sollte künftig dem SA-Obergruppenführer Friedrich-Wilhelm Krüger unterstehen. Mit diesem Konzept brach Reichenau mit der traditionellen Vorstellung vom Militär als „Schule der Nation“. Die künftige Reichswehr stellte sich der modern und pragmatisch denkende General vielmehr als Organisation der bewaffneten Spezialisten der Kriegführung vor. Die SA-freundliche Haltung Reichenaus zeigte sich auch in seiner Weisung vom Oktober 1933 an die Wehrkreiskommandos, die Interessen der SA möglichst zu berücksichtigen.

Erst im Februar 1934 geriet Reichenau mit Röhm in Konflikt, dem er unterstellte, die Kompetenz für Mobilmachung und Kriegsführung für seine Truppe zu verlangen und der Reichswehr nur die militärische Ausbildung überlassen zu wollen. Damit schien die Monopolstellung der Reichswehr als einzigem „Waffenträger der Nation“ bedroht. Daher drängte Reichenau gemeinsam mit Blomberg am 27. Juni 1934 Hitler zum Handeln: Die SA musste entmachtet werden, ebenso die konservativen Eliten um Vizekanzler Franz von Papen, die einer völligen Machteroberung der Nationalsozialisten noch im Wege standen. Als Papen um eine Audienz bei Reichspräsident Paul von Hindenburg für den 28. Juni 1934 nachsuchte, versetzten Blomberg, Reichenau und Reinhard Heydrich, der Chef des Sicherheitsdiensts der SS ihre Truppen in Alarmbereitschaft. Am 29. Juni 1934 wurden in den Röhm-Morden der Führungskader der SA ermordet, ebenso mehrere konservative Gegner des Regimes und die Reichswehrgeneräle Kurt von Schleicher und Ferdinand von Bredow, beide Amtsvorgänger Reichenaus als Chef des Ministeramts. Reichenau gehörte mit Hermann Göring und dem Reichsführer SS Heinrich Himmler zu dem „furchtbaren Triumvirat […], das an diesem 30. Juni 1934 über Leben und Tod entschied“: Die drei Männer gingen gemeinsam Namenslisten durch und entschieden durch Kopfschütteln oder Nicken, wer sterben musste.

Nach Hindenburgs Tod am 2. August 1934 befahlen Blomberg und Reichenau allen Reichswehrangehörigen, einen persönlichen Treueeid auf Hitler abzulegen, ohne dass es dafür eine gesetzliche Grundlage gab. Ihnen kam es darauf an, das Bündnis zwischen Reichswehr und Führer noch enger zu schmieden und konkurrierende Machtansprüche von Partei und SS abzuwehren.

Reichenau war massgeblich am Aufbau der Wehrmacht und ihrem Einbau in den nationalsozialistischen Staat beteiligt. Am 1. Oktober 1935 wurde er zum Kommandierenden General des VII. Armeekorps und des Wehrkreises VII in München ernannt, verbunden mit der Beförderung zum Generalleutnant. Ein Jahr darauf erfolgte die Beförderung zum General der Artillerie. Im Jahr 1938 wurde Reichenau im Zusammenhang mit der Blomberg-Fritsch-Krise mit der Führung des Heeresgruppenkommandos IV in Leipzig betraut. Er war als Befehlshaber der 10. Armee am Einmarsch in das Sudetenland und später an der „Zerschlagung der Rest-Tschechei“ beteiligt.

Reichenau, der seit seiner ersten Begegnung mit Hitler 1931 zu dessen Bewunderern zählte, „propagierte und förderte“ die Eingliederung der Reichswehr in das nationalsozialistische System wie „kein Zweiter“. Deshalb wird er von Historikern auch als (erster) „politischer General“ bezeichnet. Er bekannte sich öffentlich zur „nationalsozialistischen Wehrmacht“, verlangte von Soldaten nationalsozialistische Weltanschauung und die Wahrung der „ewigen Werte unsres Volkstums von Blut und Rasse“. Trotz dieser Bekenntnisse soll er nach Angaben seiner Mitarbeiter selbst kein überzeugter Nationalsozialist gewesen sein. Vielmehr zielte seine Militärpolitik darauf ab, den Berufsoffizieren eine starke Stellung im „wehrfreudigen“ NS-System zu sichern.

Zweiter Weltkrieg

Am Überfall auf Polen nahm Reichenau als Oberbefehlshaber der 10. Armee, der Schwerpunkt-Stossarmee auf Warschau, teil. Am 30. September 1939 erhielt er das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, mit dem 1. Oktober 1939 wurde er zum Generaloberst befördert.

Im Westfeldzug 1940 kommandierte Reichenau die 6. Armee und nahm in dieser Stellung die Kapitulation Belgiens entgegen. Am 19. Juli 1940 wurde er nach dem Sieg über Frankreich zum Generalfeldmarschall ernannt.

Ab Beginn des Unternehmens Barbarossa unterstand Reichenau die 6. Armee der Heeresgruppe Süd. Dabei kämpfte sie unter anderem im September 1941 in der Schlacht um Kiew. Aufgrund Hitlers Unzufriedenheit mit Gerd von Rundstedt wurde Reichenau am 1. Dezember 1941 an Rundstedts Stelle zum Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd an der Ostfront ernannt. Sein Nachfolger bei der 6. Armee wurde auf Reichenaus Empfehlung, für viele überraschend, sein früherer Stabschef Friedrich Paulus.

Kriegsverbrechen in der Sowjetunion

Im Krieg gegen die Sowjetunion propagierte Reichenau als überzeugter Anhänger Hitlers den „Weltanschauungskrieg“ gegen „Bolschewisten“ und Juden. Er befehligte anfänglich die 6. Armee. In dieser Funktion trug er (Mit-)Verantwortung für Massaker in seinem Verantwortungsbereich: Am 22. August 1941 befahl Reichenau die Ermordung von 90 jüdischen Kindern in Belaja Zerkow, deren Eltern man erschossen hatte. Als der Offizier der Wehrmacht Helmuth Groscurth unter Umgehung des Dienstweges über das Schicksal der zunächst verschont gebliebenen Kinder eine eigene Entscheidung des Armeeoberkommandos verlangte, bestätigte Reichenau, dass auch die Kinder zu erschiessen seien.

Aufgrund enger Kontakte zum Führer des Sonderkommandos 4a, SS-Standartenführer Paul Blobel, kam es ausserdem zur engen Zusammenarbeit zwischen Wehrmacht und Sonderkommando beim grössten Massaker in der besetzten Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs, dem Massaker von Babyn Jar, bei dem über 33’000 Juden innerhalb von zwei Tagen erschossen wurden (29./30. September 1941). Angehörige der Wehrmacht bewachten den Ort während des Mordens und bedeckten nach dem Massaker durch Sprengungen die Leichen mit Erde.

Am 10. Oktober 1941 erliess er den so genannten „Reichenau-Befehl“, der bis hinunter auf die Ebene der Kompanien verteilt und vorgelesen wurde:

„[…] Das wesentlichste Ziel des Feldzuges gegen das jüdisch-bolschewistische System ist die völlige Zerschlagung der Machtmittel und die Ausrottung des asiatischen Einflusses im europäischen Kulturkreis. Hierdurch entstehen auch für die Truppe Aufgaben, die über das hergebrachte einseitige Soldatentum hinausgehen. Der Soldat ist im Ostraum nicht nur ein Kämpfer nach den Regeln der Kriegskunst, sondern auch Träger einer unerbittlichen völkischen Idee und der Rächer für alle Bestialitäten, die deutschem und artverwandtem Volkstum zugefügt wurden. […] Deshalb muss der Soldat für die Notwendigkeit der harten, aber gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum volles Verständnis haben. Sie hat den weiteren Zweck, Erhebungen im Rücken der Wehrmacht, die erfahrungsgemäss stets von Juden angezettelt wurden, im Keime zu ersticken. […]“

Adolf Hitler bezeichnete den Reichenau-Befehl als „ausgezeichnet“ und befahl allen Armeeoberbefehlshabern an der Ostfront, Reichenaus Beispiel zu folgen.

Tod

Am 14. Januar 1942 erlitt Reichenau nach einem Waldlauf bei minus 40 Grad Celsius einen schweren Schlaganfall. Auf dem Lufttransport zur Behandlung nach Deutschland am 17. Januar 1942 starb Reichenau im Flugzeug zwischen Poltawa und Lemberg. Er wurde auf dem Berliner Invalidenfriedhof beigesetzt.

1944 erhielten seine Nachkommen eine Dotation an Grundbesitz im Wert von 1,01 Millionen Reichsmark.

Generalfeldmarschall Erwin Rommel

Johannes Erwin Eugen Rommel (* 15. November 1891 in Heidenheim an der Brenz; † 14. Oktober 1944 in Herrlingen) war ein deutscher Generalfeldmarschall in der Zeit des Nationalsozialismus. Sein Einsatz während des Afrikafeldzugs in Nordafrika brachte ihm den Beinamen „Wüstenfuchs“ ein.

Die NS-Propaganda förderte gezielt die Entstehung des „Mythos Rommel“, der auch noch das heutige Bild Rommels prägt. Rommels Einstellung zum Nationalsozialismus sowie sein Verhältnis zur Widerstandsgruppe vom 20. Juli 1944 sind umstritten.

Rommel wurde 1891 als zweites von vier Kindern des Oberrealschullehrers und späteren Rektors Erwin Rommel und dessen Frau Helene, geborene Luz (seit 1880 von Luz), in Heidenheim an

der Brenz geboren und wuchs in Aalen auf. Von 1900 bis 1908 besuchte er dort die Lateinschule, anschliessend von 1908 bis 1910 das Realgymnasium Schwäbisch Gmünd (heutiges Parler-Gymnasium). 1910 trat er in die Württembergische Armee ein.

Ab 1912 hatte Rommel eine Liebesbeziehung mit Walburga Stemmer aus Weingarten, die im Dezember 1913 die gemeinsame Tochter Gertrud zur Welt brachte. Im November 1916 heiratete Rommel Lucie Maria Mollin (1894–1971), die er 1911 während eines Kriegsschullehrgangs in Danzig kennengelernt hatte. Die uneheliche Tochter Gertrud wuchs bei ihrer Grossmutter auf. Rommel und seine Frau kümmerten sich um das Mädchen, das als Rommels Nichte ausgegeben wurde. Im Dezember 1928 kam ihr Sohn Manfred Rommel zur Welt. Walburga Stemmer starb im Oktober 1928. Die Kinder von Gertrud, Rommels Enkel, liessen sich im Allgäu nieder.

Rommels Frau war eine Nichte des polnischen Priesters Edmund Roszczynialski in Neustadt in Westpreussen bei Danzig. Dieser galt nach der deutschen Eroberung Polens als verschollen. Auf Bitten seiner Frau erkundigte sich Rommel nach dem verfolgten Onkel. Er wurde von der Bürokratie hingehalten und musste ihr ein Jahr später mitteilen, dass nichts herausgefunden wurde. Roszczynialski war am 30. Oktober 1939 durch die Gestapo verhaftet worden und wurde knapp zwei Wochen später, am 11. oder 12. November, in der Nähe von Cewice, wahrscheinlich im Wald von Piaśnic, erschossen.

Im Oktober 1943 zog die Familie Rommel aus Wiener Neustadt kommend nach Herrlingen. Sie bezog dort ein Gebäude, das als „Haus Breitenfels“ bzw. „Martin-Buber-Haus“ Teil des im Frühjahr 1939 aufgelösten jüdischen Landschulheims war. Diese unter der Leitung des Berliner Pädagogen Hugo Rosenthal stehende reformpädagogische Einrichtung war 1926 von Anna Essinger gegründet worden, die im Herbst 1933 mit ihren Zöglingen nach England geflohen war. Die Bewohner des in diesen Gebäuden Mitte 1939 eingerichteten jüdischen Zwangs-Altersheims waren 1941/42 deportiert worden.

Das Propagandaministerium dichtete Rommel eine andere Lebensgeschichte an, die im April 1941 in der Wochenzeitung Das Reich abgedruckt wurde. Darin wurde er als Arbeitersohn dargestellt, der als einer der ersten SA-Führer nationalsozialistische Überzeugungen aus einem persönlichen Verhältnis zu Hitler gewonnen habe. Rommel selbst beschwerte sich über diese falsche Vita.

Militärische Laufbahn

Deutsches Kaiserreich und Erster Weltkrieg

Rommel, der eigentlich Flugzeugingenieur werden wollte, wurde von seinem Vater vor die Wahl gestellt, entweder Lehrer oder Offizier zu werden. Rommel entschied sich für eine Militärlaufbahn. Nachdem er von der Artillerie und den Pionieren abgelehnt worden war, trat er am 19. Juli 1910 als Fahnenjunker in das Infanterie-Regiment „König Wilhelm I“. (6. Württembergisches) Nr. 124 im oberschwäbischen Weingarten ein. Zwischen März und November 1911 absolvierte er den obligaten Lehrgang an der Kriegsschule in Danzig.

Am 27. Januar 1912 wurde Erwin Rommel zum Leutnant befördert und war nun im Rahmen der Rekrutenausbildung in Weingarten tätig. Zum 1. März 1914 wurde er für fünf Monate zur 4. Batterie des Feldartillerieregiments Nr. 49 nach Ulm kommandiert. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges am 1. August 1914 kämpfte er mit seinem alten Regiment im Raum Longuyon, an der Maas und westlich von Verdun. Im September 1914 erhielt er das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, im Januar 1915 folgte das Eiserne Kreuz erster Klasse. Am 18. September 1915 wurde er zum Oberleutnant befördert.

Ab Oktober 1915 war Rommel unter Theodor Sproesser Kompanieführer beim württembergischen Gebirgsbataillon, das zunächst im Stellungskrieg in den Hochvogesen und 1916 dann an der rumänischen Front kämpfte. Ende September 1917 wurde Rommels Bataillon an die Isonzo-Front verlegt und nahm am Gebirgskrieg teil. Unter Rommels Beteiligung gelang zunächst der Einbruch in die Kolovrat-Stellung und in der Schlacht von Karfreit Ende Oktober 1917 die Erstürmung des Monte Matajur. Mitte November nahm Rommel an der Einnahme von Longarone teil. Für seinen Einsatz erhielt Rommel im Dezember den Orden Pour le Mérite ohne die sonst übliche vorherige Verleihung des Hausordens von Hohenzollern. Vor der Verleihung hatte sich Rommel beschwert, da der Erfolg am Matajur zunächst einem Offizier einer anderen Einheit angerechnet worden war. In seinem 1937 veröffentlichten Buch Infanterie greift an berichtete Rommel ausführlich über seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg.

Im Januar 1918 wurde Rommel Ordonnanzoffizier im württembergischen Generalkommando z. b. V. 64 in Friedrichshafen, wo er am 18. Oktober zum Hauptmann befördert wurde. Nach dem Kriegsende kehrte er gegen Weihnachten 1918 zur 7. Kompanie des Infanterieregiments Nr. 124 nach Weingarten zurück

Weimarer Republik

Der Versailler Vertrag legte fest, dass die Heeresstärke der Reichswehr hunderttausend Mann nicht übersteigen durfte. Von den Massenentlassungen blieb Rommel verschont: Er konnte beim Militär bleiben.

Im März 1919 führte Rommel die württembergische Sicherheitskompanie 32 in Friedrichshafen. Am 25. Juni 1919 wurde er Kompaniechef im Schützen-Regiment „Alt-Württemberg“ (1. Württ.) Nr. 25. Am 18. Oktober wurde er auf die neue Weimarer Verfassung vereidigt. 1919 und 1920 befand Rommel sich im Einsatz gegen Aufständische in Lindau, im Münsterland und in Westfalen. 1924 war er im Stab des II. Bataillons des 13. Infanterie-Regiments eingesetzt, von 1925 bis 1929 war er Chef der 4. (MG) Kompanie dieses Regiments.

Von Oktober 1929 bis September 1933 war Rommel Inspektionschef und Lehrer an der Infanterieschule in der Dresdener Albertstadt, der heutigen Offiziersschule des Heeres. Am 1. April 1932 wurde er zum Major ernannt.

Zeit des Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg

Wie viele andere Mitglieder der Reichswehr nahm auch Rommel die Machtergreifung der Nationalsozialisten positiv auf. Er war der Ansicht, dass es nach den Jahren der politischen Unruhe wieder eine klare Führungspersönlichkeit gebe. Dies galt umso mehr, als Adolf Hitler die Revision des Versailler Vertrags forderte und auch durchsetzte. Die Aufwertung, Vergrösserung und Modernisierung des Militärs durch Hitler stiessen auf die Zustimmung der Soldaten, deren soziales Ansehen nach dem Ersten Weltkrieg ebenso gelitten hatte wie die zentrale Position des Militärs im Staat. Mit Unbehagen reagierten Rommel und andere Offiziere jedoch auf die Rolle, welche die als Konkurrenz empfundene SA unter dem neuen Regime spielte. Die Ausschaltung der SA im Juni 1934 wurde daher auch von Rommel positiv bewertet. Die vom NS-Staat vorangetriebene Aufrüstung der Wehrmacht implizierte bessere Karriereperspektiven für Offiziere.

Rommel begegnete Hitler erstmals Ende September 1934, als dieser das Herbstmanöver der 5. Division auf der Schwäbischen Alb besuchte. Am 1. Oktober 1933 wurde Rommel als Kommandeur des III. Bataillons („Goslarer Jäger“) des 17. Infanterieregiments nach Goslar versetzt, wo er bis Mitte Januar 1935 blieb. Im Jahr 1934 erschien Rommels Buch für die Ausbildung Gefechts-Aufgaben für Zug und Kompanie: Ein Handb. f. d. Offizierunterricht. Dieses Buch wurde bis 1945 in fünf Auflagen mit Überarbeitungen und Titeländerungen gedruckt.

Mitte Oktober 1935 wurde Rommel, der am 1. Januar 1935 zum Oberstleutnant befördert worden war, Lehrgangsleiter an der neuen Kriegsschule in Potsdam, die er im November 1938 wieder verliess. Während dieser Zeit verfasste er sein Buch Infanterie greift an, das bis 1945 in einer Auflage von ungefähr 400’000 Exemplaren erschien. Vom 21. Februar 1937 bis zum 31. August 1938 war Rommel ausserdem im Nebenamt Verbindungsoffizier der Wehrmacht zum Reichsjugendführer. Anfang Oktober 1937 wurde Rommel zum Oberst befördert.

Als (friedensmässiger) Lehrgangsleiter hatte Rommel eine Mobilisierungsverwendung als Kommandeur des Führerbegleitbataillons. Als solcher wurde er erstmals beim Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg im September 1936 eingesetzt, ebenso beim Anschluss Österreichs im März 1938 und kurz danach während des Einmarsches in das Sudetenland im Oktober 1938. In der Folge war Rommel vom 10. November 1938 bis 22. August 1939 kurzzeitig Kommandeur der Kriegsschule in Wiener Neustadt.

Während der Zerschlagung der Rest-Tschechei und beim Einmarsch ins Memelland im März 1939 war Rommel als Kommandeur des Begleitbataillons zugleich auch Kommandant des Führerhauptquartiers.

Polen- und Frankreichfeldzug

Während des Überfalls auf Polen, der den Beginn des Zweiten Weltkriegs darstellte, war Rommel vom 23. August 1939 bis zum 14. Februar 1940 abermals Kommandant des Führerhauptquartiers. Hitler ernannte ihn rückwirkend zum 1. August 1939 zum Generalmajor.

Nach dem Polenfeldzug kam Hitler Rommels Wunsch nach, eine Panzerdivision zu führen, indem er ihn im Februar 1940 in Bad Godesberg zum Kommandeur der 7. Panzer-Division ernannte. Rommel hatte bis dahin zwar keinerlei praktische Erfahrung in der Führung von Panzerverbänden, erwies sich im „Fall Gelb“ in Frankreich mit seiner eigenwilligen Vorne-Führung aber als erfolgreich. Die Unvorhersehbarkeit und Geschwindigkeit seiner Operationen irritierten nicht nur seine Gegner, sondern auch das deutsche Oberkommando. Sie brachte seiner Division den Beinamen „Gespensterdivision“ ein. Rommels Verband stiess bei Dinant über die Maas vor, durchbrach die verlängerte Maginotlinie und rückte an den La-Bassée-Kanal vor. Am 27. Mai 1940 wurde ihm dafür das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen.

Einsatz in Libyen und Ägypten

Im September 1940 hatte Italien von Italienisch-Libyen aus eine Invasion in das mit Grossbritannien verbündete Königreich Ägypten begonnen. Die britische Gegenoffensive ab Anfang Dezember 1940 liess die italienische 10. Armee zusammenbrechen und führte bis zum 8. Februar 1941 zum vollständigen Verlust der Cyrenaika. Unter diesem Eindruck einigten sich Benito Mussolini und Hitler im Verlauf des Januars auf eine direkte deutsche Unterstützung in Libyen. Diese sollte neben zusätzlichen Luftwaffenverbänden aus einem Panzerkorps mit zwei Divisionen bestehen.

Rommel, der im Januar 1941 zum Generalleutnant befördert worden war, wurde für das Kommando von Hitler persönlich gegen den Widerstand des Oberbefehlshabers des Heeres Walther von Brauchitsch ausgesucht. Am 12. Februar 1941 erreichte Rommel im Rahmen des Unternehmens Sonnenblume Tripolis und wurde mit Wirkung zum 15. Februar zum Befehlshaber der deutschen Truppen in Nordafrika ernannt. Sein Auftrag war, Italien bei der Verteidigung zu unterstützen, einen britischen Vorstoss auf Tripolis zu verhindern und bis zum 20. April einen Plan für die Rückeroberung der Cyrenaika vorzulegen. An sich war das deutsche Afrikakorps dem italienischen Oberbefehlshaber vor Ort unterstellt, doch die deutsche Führung hatte sichergestellt, dass das Korps nur als kompletter Verband eingesetzt werden durfte, was Rommel taktische und operative Freiheiten gab, die er extensiv nutzte. Schon am 3. April 1941 sollte er mit General Italo Gariboldi in Konflikt geraten, als er gegen dessen Willen einen Aufklärungsvorstoss nach Adschdabiya zu einer Gegenoffensive ausbaute. Der italienische Operationsstab drohte mit seinen strategischen Planungen „in das Schlepptau der Initiativen Rommels zu geraten“.

Rommel wartete nur die Ankunft der ersten seiner beiden Divisionen ab: Mit den ersten in Afrika eingetroffenen Abteilungen der 5. Leichten Division (mot.), später in die 21. Panzer-Division umgegliedert, rückte Rommel rasch an der Mittelmeerküste entlang nach Osten vor und erreichte am 16. Februar Sirte, während der britische Generalstab davon ausging, es werde „beträchtliche Zeit verstreichen, bevor von Tripolis aus eine ernst zu nehmende Gegenoffensive gestartet werden kann“. Das Gebiet von El Agheila, wo die Briten am 8. Februar den Vormarsch ihrer Operation Compass abgebrochen hatten, erreichte Rommel am 22. Februar. Zwei Tage darauf kam es dort zum ersten Gefecht mit einer britischen Einheit, den King’s Dragoon Guards.

Am 20. März 1941 empfing Rommel bei einem Besuch in Deutschland für seinen Einsatz in Frankreich und Libyen aus der Hand Hitlers als zweiter Soldat des Heeres das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Am 24. März gelang ihm bei einem Aufklärungsvorstoss überraschend die Besetzung von El Agheila, obwohl das Oberkommando des Heeres ihn vorher mehrfach angewiesen hatte, auf das Eintreffen der 15. Panzer-Division zu warten. Da die Briten die Enigma-Verschlüsselung entschlüsselt hatten, hörten sie die wiederholten Wartebefehle an Rommel ab und erwarteten keine weiteren Schritte von seiner 5. Leichten Division. Daher gelangen ihm weitere Vorstösse und mit der Unterstützung zweier nach Afrika verlegter italienischer Divisionen bis zum 10. April die Rückeroberung der Cyrenaika bis zur Festung Tobruk sowie die Einschliessung der Stadt. Seine folgenden Angriffe auf Tobruk scheiterten (vgl. Belagerung von Tobruk). Nicht zuletzt die Verlegung britischer Kräfte des Nahost-Kommandos nach Griechenland wegen des Balkanfeldzugs hatte Rommels Erfolg ermöglicht.

Ein weiterer Vormarsch war ohne die Eroberung Tobruks nicht möglich. Ein Versuch dazu wurde von Rommel Anfang Mai nach dem Eintreffen der noch fehlenden 15. Panzerdivision unternommen. Rommel und seinen Truppen gelang es, eine britische Gegenoffensive Mitte Mai und eine weitere grössere Gegenoffensive der Alliierten Mitte Juni (Operation Battleaxe) zurückzuschlagen.

Insgesamt war der deutsche Einsatz in Nordafrika von Nachschubproblemen geprägt. Die Hauptursache dafür war die bevorzugte Versorgung der deutschen Truppen im Krieg gegen die Sowjetunion, der im Juni 1941 mit dem Unternehmen Barbarossa begonnen hatte. Die Nachschublieferungen für die Häfen Tripolis und Benghazi litten stark unter britischen Marine- und Luftangriffen, da die Versorgungsrouten und -termine den Briten durch die Entschlüsselung der Enigma bekannt waren. Zudem wurde die deutsche Eroberung Maltas, des Stützpunktes der Nachschubbehinderung, immer wieder verschoben. Die operativen Einschränkungen, die sich daraus ergaben, nahm Rommel nicht hinreichend zur Kenntnis beziehungsweise bezog sie nicht in die weitere offensive Operationsführung ein.

Im Juli 1941 wurde Rommel zum General der Panzertruppe befördert. Im September wurde er zum Befehlshaber der Panzergruppe Afrika ernannt, welche die gesamten – grösstenteils italienischen – Achsenstreitkräfte in der Cyrenaika umfasste. Einem für den 23. November 1941 geplanten weiteren Angriff Rommels auf Tobruk kam am 18. November die britische Grossoffensive Crusader zuvor. Bis zum 31. Dezember mussten sich Rommels Truppen bis hinter die El-Agheila-Linie zurückziehen.

Am 20. Januar 1942 wurde Rommel als erster Soldat des Heeres mit den Schwertern zum Ritterkreuz mit Eichenlaub ausgezeichnet. Indem die Panzergruppe Afrika zur Panzerarmee Afrika aufgewertet wurde, war Rommel ab 22. Januar 1942 nun Armee-Oberbefehlshaber. Ende Januar unternahm Rommel die zweite Cyrenaika-Offensive, bei der die britische 1. Panzerdivision überrollt und die 8. Armee bis zum 7. Februar wieder bis Gazala/Bir Hacheim zurückgedrängt wurde. Rommel wurde daraufhin am 1. Februar 1942 zum Generaloberst befördert.

Am 26. Mai begann Rommel die Gazala-Offensive. Während er zeitweise am Rand einer völligen Niederlage stand, gelang es ihm Mitte Juni, die gesamten britischen Panzerkräfte vor Tobruk zu besiegen. Am 21. Juni 1942 eroberte Rommels Armee schliesslich die Stadt. Dafür wurde er am folgenden Tag zum Generalfeldmarschall befördert. Mit 50 Jahren war er zu diesem Zeitpunkt der jüngste Inhaber dieses Ranges in der Wehrmacht.

Im Juli 1942 fand die erste Schlacht von El Alamein statt, die in einer Pattsituation endete. Auf britischer Seite wurde Claude Auchinleck Mitte August durch General Alexander als Oberbefehlshaber Nahost und durch General Bernard Montgomery als Befehlshaber der 8. Armee ersetzt. Ein zweiter Versuch Rommels, die alliierten Stellungen zu durchbrechen, wurde in der Schlacht von Alam Halfa Ende August/Anfang September verhindert. Rommel litt zu diesem Zeitpunkt bereits an Magenbeschwerden, meldete dem OKH am 22. August, dass er krank sei und schlug Generaloberst Heinz Guderian als seinen Nachfolger vor. Zwei Tage später wurde er jedoch in Kenntnis gesetzt, dass zurzeit kein geeigneter Panzergeneral verfügbar sei. Ein Notfallplan sah vor, dass Albert Kesselring das Oberkommando über den afrikanischen Kriegsschauplatz übernehmen sollte, während Walther Nehring die Rolle als Oberbefehlshaber der Panzerarmee und Gustav von Vaerst das Kommando über das Afrikakorps innehaben sollte. Daraufhin antwortete Rommel, dass er sich nun zwar gesund genug fühle, die Operation zu leiten, dass er jedoch anschliessend eine grössere Pause in der Heimat benötige. Der Angriff der Achsenmächte auf Alexandria und dann Kairo war damit gestoppt. Von Ende September bis Ende Oktober hielt Rommel sich aus gesundheitlichen Gründen in Deutschland auf. Seine Vertretung übernahm der General der Panzertruppe Georg Stumme.

Am 23. Oktober begannen die Alliierten unter General Montgomery ihre Gegenoffensive und zwangen Rommel in der zweiten Schlacht von El Alamein zum Rückzug. Trotz erheblicher Verluste wies Hitler Rommel in einem Durchhaltebefehl vom 3. November an, mit allen Mitteln eine Niederlage abzuwenden. Rommel, der nicht mehr an einen Sieg in Nordafrika glaubte, widersetzte sich dem Befehl und zog seine Armee zurück, nachdem die britischen Truppen unter Montgomery die Linien bei El Alamein durchbrochen hatten. Am 8. November 1942 landeten schliesslich britische und amerikanische Streitkräfte im Rahmen der Operation Torch in Französisch-Nordafrika.

Einsatz in Tunesien

Nach dem Rückzug nach Tunesien kam die Front im Westen Tunesiens und im Osten zur libysch-tunesischen Grenze zum Erliegen. Die britische 8. Armee stoppte ihren Vormarsch vor der Mareth-Linie, um ihren Nachschub nachrücken zu lassen. Dieses Zeitfenster nutzte Rommel. Nach seinem Plan sollte die britische 1. Armee durch eine Umfassungsbewegung zwischen der tunesischen Grenze, Constantine und Bône eingekesselt werden. Dies führte zur Schlacht am Kasserinpass. Obwohl diese Schlacht einen taktischen Erfolg bedeutete, wurde das strategische Ziel verfehlt, die in Algerien stehenden alliierten Kräfte zu vernichten und damit den Zweifronten-Krieg zu vermeiden. Diese Schlacht war der letzte Erfolg Rommels in Afrika. Zu Rommels Ungunsten unterblieb ein gemeinsames Achse Oberkommando in Tunesien, was die strategischen Ziele erschwerte, da beide Armeen völlig autonom agierten. Während im Norden die 5. Panzerarmee unter Hans-Jürgen von Arnim vorsichtig und zögerlich agierte, hatte Rommels südliche Armee die Hauptlast des Angriffes zu leisten. Dauerhafte Erinnerung schuf er sich dabei bei der United States Army, da (unter anderem) die amerikanische 1. Panzerdivision bei ihrer ersten Konfrontation in moderner mobiler Kriegsführung trotz quantitativer und qualitativer Überlegenheit eine herbe Niederlage erlitt. Der britische Historiker Paul Kennedy bezeichnet die Niederlage der amerikanischen Landstreitkräfte bei Kasserine als „demütigendste Niederlage“ (neben der Schlacht um die Philippinen) im gesamten Krieg. Am 23. Februar 1943 wurde Rommel Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Afrika. Als die Niederlage der deutschen Truppen abzusehen war, verliess Rommel am 6. März Afrika: Der von der deutschen Bevölkerung verehrte Rommel, der vom NS-Regime gezielt als Propagandafigur eingesetzt wurde, sollte nicht mit der Niederlage in Verbindung gebracht werden. Am 11. März verlieh Hitler Rommel für seinen Einsatz in Afrika die Brillanten zum Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern. Rommel war der erste Soldat des Heeres, der diese exklusive Auszeichnung erhielt. Erst nachdem Mitte Mai 1943 Rommels Nachfolger Generaloberst Hans-Jürgen von Arnim bei Tunis kapituliert hatte, erfuhr die Öffentlichkeit, dass Rommel Afrika bereits im März verlassen und eine weitere Auszeichnung erhalten hatte. Zuvor war es wegen der Befehlsmissachtung Rommels erstmals zu Spannungen zwischen Hitler und Rommel gekommen, die sich erst auflösten, als sich Rommels Einschätzung der nicht mehr abzuwendenden Niederlage in Nordafrika schliesslich bestätigte.

Einsatz in Italien

Rommel war vom 20. Mai bis zum 12. Juli 1943 als Leiter eines nach ihm benannten Arbeitsstabes mit den Vorbereitungen für die deutschen Gegenmassnahmen beim erwarteten Kriegsaustritt Italiens befasst. Als im Juli die Alliierten in der Operation Husky auf Sizilien landeten, wurde ihm am 15. Juli der Oberbefehl über die Heeresgruppe B übertragen. Nach der Absetzung Mussolinis im Juli begann unter Rommels Kommando die Besetzung Italiens. Während er die Truppen in Norditalien anführte, war in Süditalien Albert Kesselring zuständig. Im September landeten alliierte Truppen auf dem italienischen Festland. Daraufhin wurde am 8. September der Waffenstillstand von Cassibile bekanntgegeben.

Am 23. September 1943 gab Rommel die Weisung:

„Irgendwelche sentimentalen Hemmungen des deutschen Soldaten gegenüber badogliohörigen Banden in der Uniform des ehemaligen Waffenkameraden sind völlig unangebracht. Wer von diesen gegen den deutschen Soldaten kämpft, hat jedes Anrecht auf Schonung verloren und ist mit der Härte zu behandeln, die dem Gesindel gebührt, das plötzlich seine Waffen gegen seinen Freund wendet. Diese Auffassung muss beschleunigt Allgemeingut aller deutschen Truppen werden“.

Entgegen den Bestimmungen des Genfer Abkommens von 1929 wurden rund 1’070’000 entwaffnete italienische Soldaten als „Militärinternierte“ deklariert und zur (für Kriegsgefangene zulässigen) Zwangsarbeit in der deutschen Kriegswirtschaft verpflichtet (die Regierung Badoglio erklärte Deutschland erst am 13. Oktober auf Druck der Alliierten den Krieg). Rommels Befehl vom 1. Oktober 1943 hierzu lautete:

„Dieser Krieg ist ein totaler Krieg. Soweit die Männer Italiens nicht mehr die Gelegenheit haben, mit der Waffe für die Freiheit und Ehre ihres Vaterlandes zu kämpfen, haben sie die Pflicht, ihre volle Arbeitskraft in diesem Kampf einzusetzen“.

Einsatz am Atlantikwall

Im November 1943 wurde die Heeresgruppe B unter ihrem Oberbefehlshaber Rommel nach Frankreich verlegt. Rommel wurde ausserdem mit der Überwachung der Verteidigungsmassnahmen am Atlantikwall beauftragt. In dieser Funktion war er Hitler direkt unterstellt und baute mit Durchsetzungswillen und Organisationsgeschick die Befestigungen an der Küste aus. Seine taktische Kreativität zeigte sich dabei unter anderem am Einsatz einfacher Hindernisse aus Baumstämmen gegen Landungsboote und Lastensegler. Die Soldaten benannten einzeln eingegrabene Baumstämme als „Rommelspargel“.

Anfang Januar 1944 übernahm Rommel das Kommando über alle deutschen Truppen nördlich der Loire. Unterstellt war er dabei dem Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt. Zwischen ihm und Rommel kam es zu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Frage, wo die alliierte Invasion stattfinden und wie man sie am effektivsten bekämpfen könnte.

Im März 1944 unterzeichnete Rommel wie alle anderen Generalfeldmarschälle eine Loyalitätserklärung gegenüber Hitler, obwohl er diese als unnötig empfand, da seiner Ansicht nach ein einmal gegebenes soldatisches Treuegelöbnis ohnehin dauerhaften Bestand habe. Vom 4. bis zum 6. Juni hielt Rommel sich anlässlich des Geburtstags seiner Frau zu einem Kurzurlaub in Süddeutschland auf. Als die alliierte Invasion am D-Day, dem 6. Juni, doch stattfand, kehrte Rommel an die Front zurück. Sowohl in persönlichen Besprechungen mit Hitler im Juni 1944 als auch in seinem Schreiben „Betrachtungen zur Lage“ vom 15. Juli machte Rommel deutlich, dass er einen Sieg der deutschen Truppen für unwahrscheinlich hielt: „Die Truppe kämpft allerorts heldenmütig, jedoch der ungleiche Kampf neigt dem Ende entgegen. Es ist m.E. nötig, die [politischen] Folgerungen aus dieser Lage zu ziehen“. Sein Generalstabschef Hans Speidel, der dem Widerstand nahestand, konnte Rommel überzeugen, das Wort „politischen“ zu streichen. Am 17. Juli wurde Rommel bei Sainte-Foy-de-Montgommery bei einem Tieffliegerangriff schwer verwundet und in das Luftwaffenlazarett Bernay überführt. Am 1. August trat Rommel in Paris zum letzten Mal bei einer Pressekonferenz auf, um Gerüchte der ausländischen Presse über seinen Tod zu zerstreuen. Rommel musste seinen Oberbefehl über die Heeresgruppe niederlegen und hielt sich anschliessend zur Erholung in seinem Haus in Herrlingen auf.

Rommel und die nationalsozialistische Ideologie

Die Frage nach der Einstellung Rommels zur nationalsozialistischen Ideologie ist schwer zu beantworten und droht von der Darstellung seiner militärischen Karriere und des mit ihm verbundenen Mythos verdeckt zu werden. Zwar war Rommel nie Mitglied der NSDAP, er akzeptierte aber widerspruchslos die Etablierung des nationalsozialistischen Systems und machte in der Wehrmacht Karriere.

In der Literatur wird immer wieder von dem engen Verhältnis zwischen Hitler und Rommel gesprochen. Hitler förderte Rommels Karriere persönlich. Als Kommandant des Führerhauptquartiers befand er sich schon früh in direkter Nähe des Diktators. Beide Männer sollen einander respektiert und sich äusserst gut verstanden haben. Rommel galt allgemein als Hitlers „Lieblingsgeneral“. Laut Albert Kesselring übte er auf Hitler einen „fast hypnotischen Einfluss“ aus. Goebbels notierte im Oktober 1942 nach einem Gespräch mit Hitler:

„Rommel hat auf ihn [Hitler] einen sehr tiefen Eindruck gemacht. […] Er ist weltanschaulich gefestigt, steht uns Nationalsozialisten nicht nur nahe, sondern ist ein Nationalsozialist […]“.

Maurice Philip Remy weist darauf hin, dass Rommel Hitler und das von diesem etablierte Regime bewunderte und ihm widerspruchslos diente. Diese Haltung solle man aber nicht mit einer nationalsozialistischen Überzeugung gleichsetzen, zumal Rommel sich mit der NS-Ideologie wenig beschäftigt zu haben scheine. Die Loyalität Rommels gegenüber Adolf Hitler wird in der Literatur wiederholt betont und Rommel als „überzeugter Anhänger“ und „bedingungsloser Gefolgsmann Hitlers“ beschrieben. In einem Brief an seine Frau vom 2. September 1939 schwärmte Rommel: „Es ist doch wunderbar, dass wir diesen Mann haben“.

Hitler bemühte sich, Rommel durch Gunstbeweise, beispielsweise persönliche Gespräche oder die Teilnahme an wichtigen Besprechungen, an sich zu binden. Rommel dankte es ihm mit Bewunderung und Gehorsam: „Seine [Hitlers] Anerkennung zu finden für mein Tun und Handeln ist das Höchste, was ich mir wünschen kann“. An anderer Stelle schrieb er: „Bin viel mit dem F[ührer] zusammen oft bei intimen Besprechungen. Dies Vertrauen ist für mich die grösste Freude, mehr als mein Generalsrang“. Teilweise scheint Rommel dabei die Bedeutung seiner Person für Hitler überschätzt zu haben.

Im Rahmen seines Einsatzes in Nordafrika kam es erstmals zu Spannungen zwischen Rommel und Hitler. Rommel, der bisher immer Hitlers militärisches Verständnis bewundert hatte, musste erkennen, dass Hitler seine Lagebeurteilungen nach anderen Kriterien vornahm als er selbst. Während Rommel seine eigenen Einschätzungen nach militärstrategischen Gesichtspunkten vornahm, sah er bei Hitler ideologische Gründe vorherrschen. Ungewöhnlich scharf verurteilte er Hitlers Agieren in Bezug auf Nordafrika: „Mir wurde es klar, dass Adolf Hitler die wahren Verhältnisse nicht sehen wollte und sich gefühlsmässig gegen das wehrte, was sein Verstand ihm sagen musste“. Weitere Spannungen gab es, als Rommel nach dem D-Day Mitte 1944 zu der Auffassung gelangte, der Krieg sei nicht mehr zu gewinnen, und Hitler bat, aus dieser Lageeinschätzung Konsequenzen zu ziehen. Er verkannte dabei jedoch den Charakter des von den Nationalsozialisten begonnenen Kriegs (Totaler Krieg).

In der Literatur wird daher immer wieder betont, wie wenig Rommel sich mit der nationalsozialistischen Ideologie auseinandergesetzt und wie unkritisch er sich den politischen Verhältnissen angepasst habe. Rommel wird als „politisch naiv“ eingeschätzt, als jemand, der nicht in der Lage oder willens war, „politische Tatbestände differenziert wahrzunehmen“. Rommels Selbstverständnis als Soldat beinhaltete auch, sich nicht politisch zu äussern. Weil er Hitler bewunderte und sich als loyalen Soldaten verstand, ignorierte oder übersah er den verbrecherischen Charakter des Regimes. Rommel habe „niemals Hitlers Strategie und Kriegführung begriffen“, so Reuth. Diese Einschätzung teilt auch Fraser: „Gleichwohl war er politisch naiv. Hitler beeindruckte ihn besonders, ohne dass er – entweder aus Unwissenheit oder vorsätzlich – dessen verbrecherische Seite zur Kenntnis nahm“. Wie zutreffend diese Forschungspositionen sind, verdeutlicht folgende Episode: Rommel soll 1943 Hitler zu bedenken gegeben haben, dass es dem Ansehen Deutschlands im Ausland gut täte, wenn auch ein Jude zum Gauleiter ernannt würde. Hitler reagierte mit den Worten: „Mein lieber Rommel, Sie haben nichts von dem verstanden, was ich will“.

Laut dem Militärhistoriker Peter Lieb sei Rommel zwar „Goebbels’ Lieblingsgeneral“, aber „kein Nazi“ gewesen. Auch die britischen und amerikanischen Gegner hätten ihm Fairness bescheinigt. Zudem seien Rommel weder Kriegsverbrechen noch antisemitische Äusserungen nachzuweisen. Er habe verbrecherische und unsinnige Befehle Hitlers mehrfach „nicht befolgt“ und scheine auch Dotationen des Diktators „nicht angenommen“ zu haben. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie hielt Rommel den Krieg für verloren und forderte „im Gegensatz zu vielen anderen Generalen“ Hitler zu „politischen Konsequenzen“ auf, was aus Sicht des Diktators ein „ungeheuerlicher Vorgang“ war. Briefe, in denen er sich als treuer Gefolgsmann Hitlers ausgab, müssten „quellenkritisch“ gelesen werden, da Rommel eine Überwachung durch die Gestapo oder den SD befürchten musste.

Rommel und der Widerstand

Rommels Name wurde und wird immer wieder mit dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 in Verbindung gebracht. Insgesamt wird heute aber betont, dass Rommel nicht an den Planungen und der Ausführung des Attentats beteiligt war. Keine Einigkeit herrscht jedoch hinsichtlich der Frage, ob er vom geplanten Attentat wenigstens Kenntnis hatte oder zumindest ahnte, dass die Ermordung Hitlers geplant war.

In einem Brief an seine Frau vom 24. Juli 1944 äusserte sich Rommel ablehnend gegenüber dem gescheiterten Attentat: „Zu meinem Unfall hat mich das Attentat auf den Führer besonders stark erschüttert. Man kann Gott danken, dass es so gut abgegangen ist“. Ob er damit seine wahre Meinung darlegte oder ob er sich mit diesem Schriftstück lediglich entlasten wollte, bleibt unklar.

Generalleutnant Hans Speidel war im April 1944 als Stabschef zu der von Rommel geleiteten Heeresgruppe B gekommen. Sein inoffizieller Auftrag war es, Rommel für den Widerstand zu gewinnen. Anfang Juli 1944 wurde ausserdem Caesar von Hofacker zu Rommel geschickt, um zu klären, ob dieser sich dem Widerstand anschliessen wollte. Hofacker, der den Umsturzversuch in Paris leitete, wurde nach dessen Misslingen verhaftet und gefoltert. Noch Anfang September besuchte Speidel Rommel in Herrlingen und berichtete ihm, dass er von seinem Posten als Stabschef der Heeresgruppe B abgesetzt worden war. Rommels Name wurde in den Unterlagen des ehemaligen Leipziger Oberbürgermeisters Carl Friedrich Goerdeler gefunden, der ebenfalls dem Widerstand angehörte. Insgesamt gibt es aber weiterhin Unklarheiten darüber, wie genau die belastenden Aussagen zustande kamen. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass es in der Wehrmachtführung durchaus ein Interesse daran gab, Rommel auszuschalten. „Wegen seiner steilen Karriere, seiner Popularität und vor allem aufgrund der Gunst, die er bei Hitler genoss, hatte er viele Feinde in der Wehrmacht“.

Nach dem Krieg veröffentlichte Speidel, der im Gegensatz zu von Hofacker zwar ebenfalls verhaftet, doch nicht zum Tode verurteilt worden war, das Buch 1944. Ein Beitrag zu Rommels und des Reiches Schicksal, in dem er Rommel als Mitglied des Widerstandes darstellte. Rommels Witwe veröffentlichte 1950 Aufzeichnungen ihres Mannes und erklärte ausserdem, dass das soldatische Selbstverständnis ihres Mannes ihm jegliche politischen Aktivitäten versagt hätte: „Er war während seiner ganzen Laufbahn immer Soldat und nie Politiker“. Er sei daher nicht am Widerstand beteiligt gewesen.

Helmut Krausnick rechnete Rommel bereits 1953, als das Attentat vom 20. Juli 1944 in Deutschland noch umstritten war, zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Über das Militärische hinaus habe Rommel „auch die Untergrabung des Rechtsstaates durch die Methoden der Gestapo, die Masslosigkeit Hitlers im menschlichen, militärischen und staatlichen Bereich, seine Unterdrückung der Kirchen und seine Ausrottungspolitik gegen die Juden, seine Verachtung jeder echten Humanität überhaupt“ beunruhigt. Er habe Hitlers Verhaftung und Verurteilung geplant, um den Diktator durch eine Ermordung nicht zum Märtyrer zu machen, was auch andere Widerstandskämpfer unterstützten. Von den anderen Personen des 20. Juli 1944 unterscheide den Generalfeldmarschall „keine abweichende innere Haltung, sondern allenfalls der Zeitpunkt seiner Erkenntnis und die Frage der Form einer Ausschaltung Hitlers als Person“. Rommels Wandlung zum Gegner Hitlers besitze „umso grösseren Wert in sich selbst und für eine noch vielfach irrende Nachwelt“.

Wistrich schrieb 1983, dass Rommel mit den Verschwörern „sympathisierte […] ohne sich selbst aktiv an der Verschwörung zu beteiligen“, insgesamt aber „unentschieden“ geblieben sei. Er ging aber davon aus, dass Rommel sehr wohl über die Pläne informiert gewesen war. Reuth urteilte 1987 hingegen, dass Rommel weder von den Attentatsplänen wusste noch für den Widerstand gewonnen wurde. Er meinte, Rommel habe zwar im Hinblick auf die Einschätzung der militärischen Situation mit den Vertretern des Widerstandes, Speidel und von Hofacker, übereingestimmt, und ebenso wie diese Konsequenzen aus dem für die Wehrmacht ungünstigen Kriegsverlauf gefordert. „Was sie mit ‚Konsequenzen‘ meinten, unterschied sich jedoch grundlegend“. An eine Ermordung Hitlers habe Rommel dabei nie gedacht.

Auch in seinem Aufsatz von 1997 stellt Reuth fest, dass „weder Hofacker noch Speidel […] Rommel also definitiv für den Widerstand gewonnen“ hatten. David Fraser unterstützt die Einschätzung Reuths: „Rommel hatte stets die Vorstellung einer Tötung Hitlers abgelehnt, obwohl er inzwischen von der Notwendigkeit, den Krieg zu beenden, überzeugt war und erkannte, dass dies die Ausschaltung Hitlers einschloss“. Sowohl Fraser wie auch Reuth sehen Rommel deshalb nicht als Mitwisser der Verschwörung gegen Hitler, erkennen aber an, dass es ganz offensichtlich das Bestreben der Verschwörer war, den populären Rommel für sich zu gewinnen. Ab Mitte der 1990er Jahre verschwanden dann die Einträge zu Rommel aus den Werken 20. Juli. Porträts des Widerstandes (herausgegeben von Rudolf Lill) sowie aus dem Lexikon des Widerstandes 1933–1945 (herausgegeben von Peter Steinbach).

Im September 1944 gab General Heinrich Eberbach gegenüber anderen deutschen Offizieren an, Rommel habe sich ihm gegenüber in einem Vieraugengespräch dafür ausgesprochen, Hitler und seine nächste Umgebung umzubringen. Eberbach befand sich im September 1944 in britischer Kriegsgefangenschaft in Trent Park; die dort abgehörten Gespräche wurden 2005 erstmals veröffentlicht. Nach Kriegsende wiederholte Eberbach seine Angaben von 1944. Der Historiker Sönke Neitzel sieht in den Äusserungen Eberbachs keinen Beweis, aber ein Indiz für die von Maurice Philip Remy vertretene These, Rommel sei durch Cäsar von Hofacker über das geplante Attentat auf Hitler informiert worden. Daneben verwies Peter Lieb 2013 auf Generalleutnant Alfred Gause, der handschriftlich in seinem Exemplar von Desmond Youngs Biographie „Rommel: Der Wüstenfuchs“ (1950) festgehalten hatte, dass es nicht stimme, dass Rommel nicht von Walküre gewusst habe. Im Jahr 2010 wiederholte der Militärgeschichtsforscher Jörg Echternkamp in einem populärwissenschaftlichen Werk die bekannte These, dass sich Rommels Rolle als Widerstandskämpfer 1944 darin erschöpfte, dass er zwar „mit den westlichen Alliierten einen Separatfrieden schliessen wollte, aber doch nur, um den Krieg im Osten gegen die Rote Armee zu gewinnen“.

Laut dem Militärhistoriker Gerd R. Ueberschär wird „ein steter, schon ab 1941, spätestens jedoch ab Ende November 1942 in Verbindung mit der verlangten Räumung Nordafrikas zu beobachtender Wandel“ Rommels vom Anhänger zum Gegner Hitlers „in der Forschung weitgehend akzeptiert“, wie auch die jüngsten Biographien von Sir David Fraser und Maurice P. Remy zeigten. Seit 1943 habe Rommel eine „distanzierte und kritische Einstellung zu Hitler und dessen Kriegführung“ gehabt und „durch v. Hofacker von den Überlegungen zum Staatsstreich“ gewusst.

Nach Auswertung neuer Quellen kam der Militärhistoriker Peter Lieb 2018 zu dem Ergebnis, dass Rommel „nicht nur von dem Attentat wusste, sondern sich sogar auf die Seite des Widerstands gestellt hatte. Sicher ist aber auch, dass er an den operativen Planungen des Anschlags nicht beteiligt war. Und unklar bleibt nach wie vor, welche Rolle Rommel konkret während und nach dem Attentat zugedacht war“. Lieb beruft sich dabei auf Aussagen von General Heinrich Eberbach, Rommel habe ihn während der Schlacht um die Normandie konkret auf den Sturz der NS-Diktatur angesprochen; auf Unterlagen des Pariser Verschwörers Rudolf Hartmann, der Rommel als „Träger des Widerstands“ in Frankreich bezeichnete; und auf Aktennotizen von Hitlers Privatsekretär Martin Bormann, dass Rommel über den Staatsstreich „durchaus im Bilde gewesen“ sei und „der neuen Regierung nach gelungenem Attentat zur Verfügung stehen“ würde. „Dass Hitler dem populären Rommel die Option auf eine Gerichtsverhandlung eröffnete, ohne dass belastendes Material vorhanden gewesen wäre, erscheint wenig plausibel“, so Lieb. Allein dies spreche für eine Unterstützung des Widerstands durch Rommel, der mehr als nur ein Sympathisant der Verschwörer gewesen sei. Er habe das Attentat unterstützt.

Suizid und Staatsbegräbnis

Nach einem Anruf vom Vortag trafen am 14. Oktober 1944 General Wilhelm Burgdorf, Hitlers Chefadjutant, sowie General Ernst Maisel, Chef für Ehrenangelegenheiten im Heerespersonalamt, in Herrlingen ein. Sie legten Rommel das vermeintlich belastende Material vor und stellten ihn vor die Alternative, sich selbst zu töten oder sich vor dem Volksgerichtshof zu verantworten. Zwar war Rommel überzeugt, dass es sich dabei um eine Intrige handeln müsse, dennoch widersetzte er sich nicht. Im Auto fuhr er mit den beiden Generälen bis hinter die Ortsgrenze von Herrlingen, wo er sich mit Hilfe der von den Generälen mitgebrachten Zyankaliampulle das Leben nahm. Rommels Ehefrau wurde anschliessend mitgeteilt, ihrem Ehemann sei während der Fahrt unwohl geworden, und er sei schliesslich an den Folgen einer Embolie verstorben.

Diese Umstände hinderten das Regime jedoch nicht daran, die tatsächlichen Umstände seines Todes zu verschleiern, um auch noch den toten Rommel propagandistisch wirkungsvoll für sich zu nutzen. In der Öffentlichkeit wurde der Tod als Folge der Verletzungen dargestellt, die Rommel sich am 17. Juli bei einem Tieffliegerangriff der Alliierten in der Normandie zugezogen hätte. Offiziell sprach man jedoch von einem Autounfall, da der Nimbus des unbesiegbaren Soldaten nicht getrübt werden sollte. Die Trauerfeier für Rommel fand am 18. Oktober im Rahmen eines Staatsaktes im Rathaus in Ulm statt. Dass der Staatsakt dort stattfand, hatte Rommel den Angaben seines Sohnes zufolge noch ausgehandelt. Die Trauerrede hielt Gerd von Rundstedt. Anschliessend wurde sein Leichnam eingeäschert, die Urne später auf dem Friedhof der St. Andreaskirche in Herrlingen, Gemeinde Blaustein, beigesetzt.

Der Tagesbefehl Hitlers ehrte Rommel mit den Worten: „Sein Name ist im gegenwärtigen Schicksalskampf des deutschen Volkes der Begriff für hervorragende Tapferkeit und unerschrockenes Draufgängertum“.

Auch Gerd von Rundstedt (s. o.) war in seiner Trauerrede bemüht, den „Mythos Rommel“ aufrechtzuerhalten: „im Namen des Führers, der uns als oberster Befehlshaber an diese Stätte gerufen hat, um Abschied zu nehmen von seinem im Felde der Ehre gebliebenen Generalfeldmarschall […] Das deutsche Volk hat in einer geradezu einmaligen Art den Generalfeldmarschall Rommel geliebt und gefeiert. Mit Rommel ist jener grosse soldatische Führer von uns gegangen, wie sie einem Volke nur selten gegeben werden. Tief verwurzelt im deutschen Soldatentum gab er sein Leben ausschliesslich der Arbeit und dem Kampf für Führer und Reich“. Die Rede endete mit den Worten: „sein Herz gehörte dem Führer“.

Propagandafigur Rommel

Rommel wurde gezielt zu einer nationalsozialistischen Propagandafigur aufgebaut. Er war ausserordentlich ehrgeizig und sah sich als Angehöriger des Militärs auch zu einer absoluten Loyalität gegenüber den Machthabern verpflichtet, auf die er vereidigt worden war (siehe Führereid). Hinzu kamen sein militärisches Talent und sein besonderer, oftmals erfolgreicher Führungsstil. Von der Propaganda um seine Person versprach er sich eine Förderung seiner Karriere. Hilfreich war dabei das sich schon früh entwickelnde enge Verhältnis zum Diktator Hitler, als dessen „Lieblingsgeneral“ er galt. Hitler, der ansonsten strengstens die Veröffentlichung von Bildmaterial seiner Heerführer und Generäle kontrollierte, machte bei Rommel eine Ausnahme. Propagandaminister Goebbels hatte freie Hand, Rommel gezielt zu einer Propagandafigur aufzubauen, die all die Tugenden verkörperte, die nach NS-Verständnis einen idealen Soldaten ausmachten. Es gab auch ganz konkrete personelle Verbindungen zwischen dem Propagandaministerium und Rommels Stab, beispielsweise in Gestalt von Karl Hanke und Alfred-Ingemar Berndt. Goebbels schenkte Rommel eine Kamera, mit der er seine Einsätze in Frankreich und Afrika festhalten konnte. Rommel nutzte begeistert diese Möglichkeit der Selbstinszenierung, deren Resultate auch teilweise in Deutschland veröffentlicht wurden. Goebbels war daher wohl nicht zu Unrecht der Meinung, „dass kaum ein General so von der Wichtigkeit des Propagandaeinsatzes durchdrungen sei wie Rommel. Auch die Tatsache zeuge dafür, wie sehr er ein geistig aufgeschlossener, moderner General im besten Sinne des Wortes sei“. Wie wichtig Rommel für die Propaganda war, zeigte sich auch daran, dass sein erfolgreicher Durchbruch der Maginot-Linie beim Westfeldzug in Frankreich (Juni 1940) noch im selben Jahr unter dem Titel „Sieg im Westen“ vom Propagandaministerium an Originalschauplätzen verfilmt wurde. Der Film hatte im Februar 1941 im Berliner Ufa-Palast am Zoo Premiere.

Der Einsatz in Nordafrika führte dazu, dass Rommels Charakter und Fähigkeiten nun auch von alliierter Seite überhöht wurden. Die Anerkennung, die ihm beispielsweise der britische Premier Churchill zollte, war allerdings weniger dem Talent Rommels geschuldet als dem Versuch, der eigenen Öffentlichkeit zu erklären, warum die britischen Truppen in Nordafrika trotz militärischer Übermacht noch nicht gesiegt hatten. Tatsächlich, so der britische Historiker Antony Beevor, habe Rommel bei seinen militärischen Entscheidungen von Beginn an eher leichtsinnig gehandelt und letztlich nur deswegen grosse Reputation erlangt, weil die alliierten Propagandisten ein Interesse daran gehabt hätten, ihn zum fähigen Heerführer zu stilisieren, um das unfähige Handeln der britischen militärischen Führung in Nordafrika zu verschleiern.

Um das Interesse der ausländischen Presse zu befriedigen, veröffentlichte das Propagandaministerium sogar einen Lebenslauf Rommels, der nationalsozialistischen Idealen angepasst war. Rommel wurde darin eine Herkunft aus der Arbeiterschicht angedichtet und die Mitgliedschaft in SA und NSDAP unterstellt. Erfolglos protestierte Rommel gegen diese Verfälschungen.

Wie populär Rommel auch im Ausland war, zeigte eine Gallup-Umfrage aus dem Jahre 1942: Nach Hitler war Rommel der weltweit bekannteste Deutsche. Goebbels notierte dazu im Februar 1942 in seinem Tagebuch: „Rommel ist weiterhin das erklärte Lieblingsobjekt selbst der feindlichen Nachrichtendienste“.

Um Schaden von der sorgfältig inszenierten Propagandafigur Rommel abzuwenden, wurde Rommel vor der absehbaren Niederlage aus Nordafrika abberufen. Rommels anschliessende Versetzung an den Atlantikwall sollte der Bevölkerung die gleiche Hoffnung und den gleichen Durchhaltewillen vermitteln wie schon in Bezug auf Nordafrika. Die Verletzung, die er am 17. Juli 1944 bei einem alliierten Tieffliegerangriff erlitt, passte dabei nicht in das Bild eines unbesiegbaren und ehrenvollen deutschen Soldaten und wurde daher als Folge eines Autounfalls dargestellt. Spekulationen der ausländischen Presse, Rommel sei dabei ums Leben gekommen, wurde mit einer Pressekonferenz in Paris am 1. August 1944 begegnet, auf der sich Rommel zum letzten Mal der Presse stellte.

Nachwirkungen

Das öffentliche Bild Rommels ist auch weiterhin stark vom „Mythos Rommel“ geprägt. Seine Person wird dabei weniger kritisch gesehen als andere Vertreter der Wehrmacht, obwohl er in der Zeit des Nationalsozialismus den Höhepunkt seiner Karriere erreichte und ein ambivalentes Verhältnis zum Widerstand hatte. Mit ihm verbinden sich immer noch Vorstellungen von einem ehrenvollen und „ritterlichen“ Kampf, von einer „sauberen Wehrmacht“. Dabei steht vor allem sein Einsatz in Nordafrika im Vordergrund. Die Tatsache, dass dieser Kriegsschauplatz weit entfernt von den Deportationen und Vernichtungslagern im Osten war, machte es leichter, das Bild eines unbefleckten Soldaten aufrechtzuerhalten. Die Ehrenhaftigkeit seines Einsatzes in Nordafrika wurde auch von seiner Ehefrau betont, welche 1950 die Kriegsaufzeichnungen ihres Mannes unter dem Titel Krieg ohne Hass herausbrachte.

Das immer wieder thematisierte Verhältnis Rommels zum Widerstand trägt seinen Teil dazu bei, Rommel in positivem Licht erscheinen zu lassen. Welch grosse Anerkennung und Aufmerksamkeit Rommel nach 1945 auch im Ausland erfuhr, zeigt sich daran, dass die ersten Biografien Rommels von Engländern veröffentlicht wurden, beispielsweise von Desmond Young, der in Nordafrika selbst gegen Rommel gekämpft hatte. Insgesamt verwundert es daher nicht, dass sich nach dem Krieg Gruppen wie der „Verband Deutsches Afrika-Korps e.V“. sowie das „Rommel Sozialwerk e.V“. gegründet haben.

Ehrungen

Die Bundeswehr ehrte ihn 1961 mit der Benennung der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf und 1965 mit der Rommel-Kaserne in Dornstadt bei Ulm. Die Rommel-Kaserne in Osterode am Harz wurde inzwischen geschlossen. Die Bundesmarine taufte 1969 einen Zerstörer der Lütjens-Klasse auf den Namen Rommel. Den Taufakt nahm seine Witwe vor. Das Schiff wurde 1998 ausser Dienst gestellt.

Zahlreiche Strassen deutscher Städte, vor allem in Baden-Württemberg, sind nach ihm benannt, beispielsweise in seinem letzten Wohnort Blaustein-Herrlingen die Erwin-Rommel-Steige, früher Wippinger Steige, an der sein damaliges Wohnhaus liegt. In Erlangen ist ein Studentenwohnheim nach der daran angrenzenden Erwin-Rommel-Strasse benannt.

Am 12. November 1961 wurde auf dem Zanger Berg in Heidenheim ein Denkmal zu Ehren Rommels aufgestellt. Festredner war Hans Filbinger. Zum 50. Jahrestag seiner Einweihung liess die Stadtverwaltung im November 2011 auf Vorschlag von Oberbürgermeister Bernhard Ilg (CDU) eine Hinweistafel anbringen. Sie enthält den Satz „Tapferkeit und Heldenmut, Schuld und Verbrechen liegen im Krieg eng zusammen“, den Peter Steinbach, Geschichtsprofessor an der Universität Mannheim und wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, als „betulichen Text, der Angst hat, sich mit der Komplexität der Person auseinanderzusetzen“, kritisierte: Bei Erwin Rommel von „Heldenmut“ zu sprechen, sei völlig verfehlt.

Generalfeldmarschall Georg von Küchler

Georg von Küchler (* 30. Mai 1881 auf Schloss Philippsruhe bei Hanau; † 25. Mai 1968 in Garmisch-Partenkirchen) war ein deutscher Generalfeldmarschall und während des Zweiten Weltkrieges Oberbefehlshaber von Armeen und Heeresgruppen sowie Ehrenritter des Johanniterordens.

Er wurde im April 1949 in Nürnberg im OKW-Prozess wegen Kriegsverbrechen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt und 1953 vorzeitig entlassen.

Seine Eltern waren der Grossherzoglich hessische Oberst, Flügeladjutant und Hofmarschall Karl von Küchler (1831–1922) und dessen Ehefrau Marie, geborene von Scholten (1851–1924), eine Tochter des preussischen Generalleutnants Wilhelm von Scholten (1797–1868). Er heiratete 1921 in Darmstadt Elisabeth von Enckevort (1888–1966), eine Tochter des preussischen Generalmajors Eduard von Enckevort (1845–1924). Aus der Ehe ging der Sohn Dieter (1926–1951) sowie die Tochter Sybille (* 1929) hervor, die den Diplomaten Rudolf Hahn heiratete.

Kaiserreich und Erster Weltkrieg

Nach dem Abitur am Ludwig-Georg-Gymnasium in Darmstadt trat Küchler im Jahr 1900 in das 1. Grossherzoglich Hessische Feldartillerie-Regiment Nr. 25 der Preussischen Armee ein. 1901 wurde er zum Leutnant befördert und nach einem mehrjährigen Dienst an der Militär-Reitschule in Hannover avancierte er 1910 zum Oberleutnant. Nach dem Besuch der Kriegsakademie, wurde Küchler Anfang 1914 in den Grossen Generalstab nach Berlin versetzt.

Im Ersten Weltkrieg wurde Küchler als Batteriechef verwendet und zum Hauptmann befördert. Später wurde er in den Generalstab versetzt und zum Kriegsende hin als Erster Generalstabsoffizier (Ia) der 206. Infanterie-Division sowie der 9. Reserve-Division eingesetzt. Küchler erhielt u. a. beide Klassen des Eisernen Kreuzes sowie das Ritterkreuz des Königlichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern.

Weimarer Republik

Nachdem der Krieg im Westen zu Ende gegangen war, wurde Küchler Generalstabsoffizier der Brigade „Kurland“ und nahm in dieser Funktion an den aufkommenden Kämpfen im Baltikum teil.

In der Reichswehr wurde Küchler zum I. Armeekorps versetzt. Nach anschliessender kurzer Tätigkeit in der Heeresausbildungsabteilung des Reichswehrministeriums im Jahr 1920 folgten für Küchler verschiedene Verwendungen im Bereich der Ausbildung bis in die 1930er Jahre hinein. In dieser Zeit wurde er 1923 zum Major, 1929 zum Oberstleutnant und schliesslich 1931 zum Oberst befördert.

Am 1. Oktober 1932 wurde Küchler zum Artillerieführer I in Ostpreussen ernannt.

Zeit des Nationalsozialismus

Vorkriegszeit

Nach der Beförderung zum Generalmajor am 1. April 1934 wurde er im Jahr darauf zum Inspekteur der Kriegsschulen ernannt. Am 1. Dezember 1935 (inzwischen war aus der Reichswehr die Wehrmacht geworden) wurde er zum Generalleutnant befördert.

Bevor er am 1. April 1937 als General der Artillerie zum Kommandierenden General des I. Armeekorps ernannt wurde, war Küchler ein halbes Jahr lang stellvertretender Präsident des Reichskriegsgerichts. Das I. Armeekorps hatte seinen Sitz in Königsberg.

Im März 1939 betraten deutsche Soldaten unter Küchlers Befehl erstmals nach Ende des Ersten Weltkriegs das Memelland, nachdem dieses im Rahmen eines Deutsch-Litauischen Staatsvertrags an das Deutsche Reich gefallen war.

Zweiter Weltkrieg

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde Küchler Oberbefehlshaber der 3. Armee. Für die erfolgreiche Führung seiner Truppen erhielt er das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes.

Nachdem Küchler für den am 22. September 1939 vor Warschau gefallenen ehemaligen Oberbefehlshaber des Heeres, Werner Freiherr von Fritsch, eine Trauerfeier angeordnet und bei dieser Gelegenheit kritische Worte zu den Umständen, unter denen Fritsch seinen damaligen Posten verloren hatte, geäussert hatte, wurde er umgehend seines Amtes enthoben. Auf Intervention Walther von Brauchitschs wurde er jedoch bald darauf mit dem Kommando über die 18. Armee betraut.

Im Westfeldzug besetzten Küchlers Truppen die Niederlande; am 19. Juli 1940 wurde er zum Generaloberst befördert. Küchler, der über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit im besetzten Polen genauestens unterrichtet war, schrieb am 20. August 1940 im Kriegstagebuch:

„Ich betone die Notwendigkeit, dafür Sorge zu tragen, dass sich alle Soldaten der Armee, besonders die Offiziere, jeder Kritik an dem im Generalgouvernement durchgeführten Kampf mit der Bevölkerung, z. B. der Behandlung der polnischen Minderheiten, der Juden und kirchlicher Angelegenheiten, enthalten. Die völkische Endlösung dieses Volkskampfes, der an der Ostgrenze seit Jahrhunderten tobt, verlangt besonders strenge Massnahmen“.

Am 22. Juni 1941 sagte er in seinem Stab, der eben begonnene Feldzug sei nicht die blosse Fortsetzung eines Kampfes zwischen Germanentum und Slawentum; vielmehr stünde nun der Kampf zwischen zwei Weltanschauungen, dem Nationalismus [sic] und dem Bolschewismus, bevor.

Auch im Krieg gegen die Sowjetunion 1941–1945 befehligte Küchler die 18. Armee, die im Verband der Heeresgruppe Nord eingesetzt war. Nach dem Rücktritt von Generalfeldmarschall Ritter von Leeb als Oberbefehlshaber bekam Küchler am 17. Januar 1942 das Kommando über die Heeresgruppe Nord und übernahm damit die Verantwortung für die Belagerung von Leningrad.

Den Kommissarbefehl begrüsste Küchler ausdrücklich:

„Wenn bekannt wird, dass wir die politischen Kommissare und G.P.U.-Leute sofort vor ein Feldgericht stellen u. aburteilen, so ist zu hoffen, dass sich die russ. Truppe u. die Bevölkerung selbst von dieser Knechtschaft befreien. Wir wollen das Mittel jedenfalls anwenden. Es spart uns deutsches Blut u. wir kommen schnell voran“.

Am 26. Dezember 1941 stellte oder unterstützte Küchler einen Antrag des XXVIII. Armeekorps, wegen Seuchengefahr etwa 230 Patientinnen einer Anstalt im ehemaligen Kloster Makarevskaja Pustin durch Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD töten zu lassen. Im Nürnberger Generalsprozess bestritt er dies und sprach von einem Irrtum. Im ähnlichen Makarevskaja-Fall, bei dem etwa 1’200 Patienten (Irre) einer grossen psychiatrischen Anstalt im November 1941 zur Tötung an die Einsatzgruppen übergeben wurden, ergaben spätere Forschungen seine Mitverantwortung.

Am 30. Juni 1942 erfolgte Küchlers Ernennung zum Generalfeldmarschall. Am 21. August 1943 erhielt er das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Nach etwas mehr als zwei Jahren auf dem Posten des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Nord wurde er (nach einer Meinungsverschiedenheit mit Hitler) am 29. Januar 1944 von Hitler seines Kommandos enthoben und von Walter Model abgelöst. Um diese Zeit gelangen der Roten Armee Fortschritte an der Leningrader Front (Leningrad-Nowgoroder Operation).

Bis Kriegsende wurde Küchler nicht mehr eingesetzt.

Nachkriegszeit

Küchler gehörte 1946 und 1947 der Operational History (German) Section der Historical Division der US Army an. In seiner Weisung vom 7. März 1947 für die in seinem Bereich des Lagers Garmisch zu schreibenden Erfahrungsberichte und Abhandlungen sollte als Grundsatz gelten, dass die Darstellung historischer Wahrheit mit dem Lob auf das eigene Heer zu verbinden sei:

„Es werden die deutschen Taten vom deutschen Standpunkt gesehen, festgelegt und dadurch unseren Truppen ein Denkmal gesetzt […] Die Leistungen unserer Truppen sind gebührend zu würdigen und herauszustellen. Die Wahrheit darf hierdurch natürlich nicht missachtet werden“.

Die Mitarbeit dort schützte ihn jedoch nicht wie erhofft vor Strafverfolgung. Als Angeklagter im Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht wurde Küchler am 14. April 1949 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Haftzeit wurde auf 12 Jahre herabgesetzt; 1953 wurde Küchler aus dem Kriegsverbrechergefängnis Landsberg entlassen.

Generalfeldmarschall Erich von Lewinski genannt von Manstein

Fritz Erich von Lewinski genannt von Manstein (* 24. November 1887 in Berlin; † 10. Juni 1973 in Irschenhausen) war ein deutscher Heeresoffizier (ab 1942 Generalfeldmarschall) und während des Zweiten Weltkrieges Armee- und Heeresgruppenoberbefehlshaber. Im August 1945 wurde er von den Briten zunächst als Kriegsgefangener behandelt, dann inhaftiert und 1949 als Kriegsverbrecher verurteilt. Nach seiner Haftentlassung 1953 wurde er als einziger ehemaliger Feldmarschall bis 1960 inoffizieller Berater der Bundesregierung zur neuen Aufstellung eines Heeres (ab 1956 Bundeswehr).

Fritz-Erich von Lewinski wurde als zehntes Kind des Obersten und späteren Generals der Artillerie Eduard von Lewinski und seiner Frau Helene in eine alte preussische Soldatenfamilie hineingeboren. Schon bei der Taufe wurde er seinem Onkel, dem Major und späteren General Georg von Manstein, und dessen Frau Hedwig übergeben, deren Ehe selbst kinderlos geblieben war. Seine Adoptivmutter war die jüngere Schwester seiner Mutter. Er wuchs zusammen mit seiner ebenfalls adoptierten Schwester Martha auf. Sechzehn direkte Vorfahren der eigenen Lewinski-Linie und der von Mansteins waren Generäle in preussisch-deutschen oder zaristisch-russischen Diensten gewesen. Mansteins ehemaliger Ordonnanzoffizier Alexander Stahlberg schreibt in seinen Memoiren, sein Chef habe ihm gegenüber während des Krieges die Abstammung von einem „Ur-Ur-Ahnherrn Lewi“ behauptet, was wiederum der Manstein-Biograph Oliver von Wrochem in seiner Dissertation als Spekulation Stahlbergs über „keine ernstgemeinte Äusserung“ des Generals bezeichnet. Im Übrigen gebe es keine Belege für eine „jüdische Herkunft des Namens“.

Manstein besuchte von 1894 bis 1899 in Strassburg das Lyzeum, ein katholisches Gymnasium. Im Alter von 13 bis 19 Jahren besuchte er zuerst die Kadettenanstalt Plön und später die Preussische Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde bei Berlin. Im Juni 1905 war Manstein Leibpage bei der Heirat des Kronprinzen Wilhelm mit Cecilie von Mecklenburg-Schwerin.

Am 10. Juni 1920 heiratete Manstein in Lorzendorf (Kreis Namslau) Jutta Sibylle von Loesch (1900–1966). Sie hatten drei gemeinsame Kinder: Gisela (1921–2013), Gero (* 1922; gefallen am 29. Oktober 1942 als Leutnant an der Ostfront) und Rüdiger (* 1929).

Kaiserreich und Erster Weltkrieg

Im Jahr 1906 trat Manstein als Fähnrich in das 3. Garde-Regiment zu Fuss der preussischen Armee ein und wurde dort 1907 zum Leutnant befördert. In den Jahren 1913/14 besuchte er die Kriegsakademie in Berlin.

Bei Beginn des Ersten Weltkrieges war Manstein Oberleutnant und wurde Adjutant im 2. Garde-Reserve-Regiment. Nach schwerer Verwundung im November 1914 und Rückkehr in den Dienst wurde Manstein 1915 Hauptmann und als Ordonnanz- sowie Generalstabsoffizier in der Armeeabteilung Gallwitz eingesetzt. Anschliessend fand er Verwendung bei der 1. Armee, und ab Herbst 1917 war er Erster Generalstabsoffizier (Ia) der 4. Kavallerie-Division, die an der Ostfront in Estland eingesetzt war. Im Mai 1918 wurde er, ebenfalls als Ia, zur 213. Infanterie-Division an die Westfront versetzt.

Weimarer Republik

Manstein wurde nach dem Krieg in die Reichswehr übernommen und war zunächst beim Grenzschutz-Oberkommando Süd und danach im Stab des Gruppenkommandos II mit Sitz in Kassel eingesetzt.

Am 1. Oktober 1921 wurde Manstein Kompaniechef im 5. (Preussisches) Infanterie-Regiment in Angermünde, am 1. Oktober 1923 wiederum Stabsoffizier, zunächst beim Wehrkreiskommando II, dann beim Wehrkreiskommando IV zur Führergehilfenausbildung. Ab Herbst 1927, als Generalstabsoffizier beim Infanterieführer IV in Magdeburg, wurde er zum Major befördert. Ende September 1929 avancierte Manstein zum Leiter der Gruppe I in der Abteilung T 1 im Truppenamt, wo er am 1. April 1931 zum Oberstleutnant befördert wurde. Im Oktober 1932 wurde er zum Kommandeur des Jägerbataillons des 4. (Preussisches) Infanterie-Regiments in Kolberg ernannt.

Beginn der Zeit des Nationalsozialismus

Am 1. Oktober 1933 wurde Manstein Oberst, anschliessend am 1. Februar 1934 Chef des Stabes des Wehrkreises II und am 1. Juli 1935 Chef der Operationsabteilung im Generalstab des Heeres. In dieser Funktion verfasste er eine Denkschrift über die Schaffung einer Begleitartillerie auf Selbstfahrlafetten zur Infanterieunterstützung, aus welcher schliesslich die Sturmartillerie entstehen sollte. Am 1. Oktober 1936 wurde er unter gleichzeitiger Ernennung zum Generalmajor Oberquartiermeister I., somit Vertreter von Generalstabschef Beck und traditionell als dessen designierter Nachfolger vorgesehen.

Im Verlauf der Blomberg-Fritsch-Krise versetzte man Manstein am 4. Februar 1938 jedoch überraschend auf den Posten des Kommandeurs der 18. Infanterie-Division in Liegnitz (Schlesien). Im März war er noch im Auftrag des Oberkommandos der Wehrmacht an der Vorbereitung des Einmarsches deutscher Truppen in Österreich und der Eingliederung des österreichischen Heeres in die Wehrmacht beteiligt. In der Folge des Münchener Abkommens führte Manstein die 18. Infanterie-Division in das Sudetenland.

Zweiter Weltkrieg

1939/40 Polenfeldzug und Strategieplan für den Westfeldzug

1939 nahm Manstein im Rang eines Generalleutnants als Chef des Generalstabs der Heeresgruppe Süd am Polenfeldzug teil. Anschliessend erarbeitete er einen alternativen Angriffsplan für den Westfeldzug, der später als Sichelschnittplan bezeichnet wurde. Für den Einmarsch in Frankreich hatte das Oberkommando des Heeres (OKH) zunächst eine Operation geplant, die dem schon im Ersten Weltkrieg gescheiterten Schlieffen-Plan ähnelte und einen massiven Vorstoss durch Flandern vorsah. Es bestand die Gefahr, dass sich daraus ein ähnlich langwieriger Stellungskrieg wie nach 1914 entwickeln würde. Da die Wehrmacht aber wegen der knappen Ressourcen des Reichs eine schnelle strategische Entscheidung herbeiführen musste, setzte Mansteins Sichelschnittplan darauf, die deutschen Panzerverbände bei der Heeresgruppe A (ex Heeresgruppe Süd) zu konzentrieren. Sie sollte durch die Ardennen in die Flanke des nach Belgien und Holland vorrückenden Gegners stossen und ihn dort einkesseln. Auch dieser Plan barg enorme Risiken. Er setzte voraus, dass die französischen und englischen Truppen nach Belgien vorrückten. Und da der deutsche Vormarsch, auf den nur von wenigen Strassen durchzogenen Ardennen in weit auseinander gezogenen Kolonnen erfolgen musste, hätte er bei einer frühzeitigen Entdeckung leicht gestoppt und die Wehrmachtsverbände vernichtet werden können.

Manstein machte wegen seines Operationsplans laufend Eingaben beim OKH. General Franz Halder, der Generalstabschef des Heeres befürchtete, dass Generaloberst Rundstedt als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A den riskanten Sichelschnittplan befürworten würde. Daher entfernte er dessen Urheber Manstein, der als unbequemer Mahner gesehen wurde, aus seiner Position und gab ihm am 27. Januar 1940 überraschend das Kommando über ein neu aufzustellendes XXXVIII. Armeekorps. Mittlerweile war jedoch der ursprüngliche Feldzugsplan des OKH durch den Mechelen-Zwischenfall den Alliierten bekannt geworden. Ein Kurierflugzeug mit den Plänen hatte sich im Nebel verirrt und war versehentlich in Belgien gelandet. Hitler, der von Mansteins Vorschlag erfahren hatte, befahl dem OKH daher nun, den Sichelschnittplan auszuarbeiten und zur Grundlage des Frankreichfeldzugs zu machen. An diesem Feldzug nahm Manstein mit seinem Armeekorps teil. Er selbst wurde am 1. Juni 1940 zum General der Infanterie befördert und erhielt einen Monat später das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes.

1941/42 Ostfeldzug bis zur Eroberung der Krim

Im Februar 1941 wurde ihm das Kommando über das ebenfalls neu aufzustellende LVI. Armeekorps (mot.) – so hiessen die späteren Panzerkorps bis 1942 – übertragen. In dieser Funktion hatte er keine Kenntnis und keinen Einfluss auf die strategische Planung des Krieges gegen die Sowjetunion. Wenige Tage vor Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion erhielt er den sogenannten Kommissarbefehl, der besagte, dass alle in Gefangenschaft geratenen Politkommissare der Roten Armee sofort erschossen werden sollten. Entgegen den Behauptungen Mansteins in seinen Memoiren, „dass er den Kommissarbefehl abgelehnt habe und ihn seine Truppen nicht ausführten“, kam es schon in den ersten Wochen nach Beginn des Unternehmens Barbarossa zu „Erschiessungen von Kommissaren sowie antijüdischen Aktionen in Mansteins Befehlsbereich“.

Am 22. Juni 1941 um 3 Uhr begann das LVI. AK den Überfall auf die Sowjetunion, legte innerhalb von fünf Tagen 240 Kilometer zurück und eroberte am 27. Juni Dünaburg. Am 12. September wurde Manstein der Befehl über die 11. Armee übertragen, deren Oberbefehlshaber Generaloberst Eugen von Schobert am selben Tag gefallen war. Wenig später schlug er im Zusammenwirken mit der 1. Panzerarmee Ewald von Kleists und rumänischen Verbänden in der Schlacht am Asowschen Meer die Truppen der sowjetischen Südfront. Am rechten Flügel der Heeresgruppe Süd stehend, war das nächste Ziel die Eroberung der Krim. Nach dem Durchbruch der 11. Armee über die Landenge von Perekop wurden im November 1941 in schneller Folge Simferopol, Feodossija und Kertsch besetzt und ein erster Versuch zur Eroberung Sewastopols unternommen; nach dessen Fehlschlag begann die achtmonatige Belagerung der Festung. In Simferopol kam es im Dezember 1941 zum berüchtigten Simferopol-Massaker, bei dem annähernd 14’000 Juden innerhalb von wenigen Tagen von SS-Leuten und Angehörigen der Feldgendarmerie Abteilung 683 ermordet wurden. Am 20. November 1941 hatte von Manstein einen Befehl erlassen, der dem von Hitler gelobten Reichenau-Befehl entsprach. Von Manstein bekräftigte darin, dass das „jüdisch-bolschewistische System“ ein für alle Mal ausgerottet werden müsse, und forderte von seiner Truppe, alle Erhebungen, die meist von Juden angezettelt würden, im Keime zu ersticken.

Im Mai 1942 gelang dem zuvor zum Generaloberst beförderten Manstein im Unternehmen Trappenjagd die Vernichtung der auf der Halbinsel Kertsch im Osten der Krim gelandeten sowjetischen Truppen und wenig später in einem zweiten, diesmal erfolgreichen Anlauf die Eroberung Sewastopols. Hierfür wurde er am 1. Juli zum Generalfeldmarschall ernannt. Im Spätsommer bereitete sich die 11. Armee auf ihren Einsatz zur Eroberung des belagerten Leningrads im geplanten Unternehmen Nordlicht vor und begann mit der Verlegung dorthin.

1942/43 Stalingrad und Rückeroberung Charkows