Hitlers Organisationen Teil 2

Datenherkunft: (Beim jeweiligen Thema aufgeführt)

aus-der-zeit.site > Hitler, Albtraum und Verbrecher

Die "Organisation Todt"

(Lebendiges Museum Online)

Die „Organisation Todt“ (OT) entstand im Mai 1938, als Adolf Hitler den durch den Autobahnbau bewährten Fritz Todt mit den Arbeiten für den bis dahin von der Wehrmacht geleiteten Bau des Westwalls beauftragte. Dafür entwickelte Todt aus dem Zusammenwirken von Bauverwaltungen, privaten Firmen und bis Kriegsbeginn 1939 auch dem Reichsarbeitsdienst (RAD) eine effektive Institution. Sie war nicht das Ergebnis einer legislativen oder exekutiven Entscheidung, es gab weder einen Befehl noch ein Gesetz oder eine Verordnung über ihre Aufstellung. Den Namen „Organisation Todt“ prägte Hitler auf dem Reichsparteitag 1938. Schnell entwickelte sie sich aus kleinsten Anfängen zur kriegswichtigsten Organisation außerhalb von Wehrmacht und Schutzstaffel (SS). Ihre Struktur änderte sich von Jahr zu Jahr, sie wurde den Erfordernissen der jeweiligen Aufträge angepasst.

Nach dem Bau des Westwalls bildete sich die OT mit Beginn des Zweiten Weltkriegs in eine militärisch gegliederte Bauorganisation um. Sie war Todt als Reichsminister für Bewaffnung und Munition direkt unterstellt. Die Bauformationen der Wehrmacht wurden in die OT eingegliedert. Die deutschen Arbeiter der OT trugen olivgrüne Uniformen und unterstanden einer quasi-militärischen Dienstpflicht. Sämtliche Baumaßnahmen der OT in den von Deutschland besetzten Gebieten sowie im Deutschen Reich stützten sich nach Kriegsbeginn vor allem auf angeworbene freiwillige Hilfskräfte aus den westeuropäischen Ländern. Ab 1943 mussten auch Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene unter schwersten Bedingungen auf den OT-Baustellen arbeiten. Gegen Ende 1944 verfügte die OT über rund 1.360.000 Arbeitskräfte, von denen nur etwa 60.000 Deutsche waren.

Im Herbst 1940 begannen Baumaßnahmen zum Ausbau der U-Bootstützpunkte an der französischen West- und Südküste sowie zur Errichtung von Großbunkern für U-Boote. Mit Befehl Hitlers vom Dezember 1941 begann der festungsartige Ausbau der europäischen Atlantikküste zum „Atlantikwall“ durch die OT. Verbunkerte Artillerie- und Mannschaftsstellungen erforderten einen umfangreichen Personaleinsatz sowie riesige Materialmengen. Die wichtigsten Aufgaben der OT in den besetzten Gebieten waren neben der Errichtung von Verteidigungsanlagen der Bau von Verkehrswegen, Fernmeldenetzen, Fabriken, Rohstofförderungsanlagen, Brücken und Baracken. Ihr oblagen aber auch für die deutsche Kriegswirtschaft wichtige Arbeiten wie die Sicherstellung, Reparatur und Wiederinbetriebnahme wirtschaftlicher Einrichtungen und die Nutzung von Ressourcen in den eroberten Gebieten.

Nach dem Tod von Todt im Februar 1942 erfolgte unter seinem Nachfolger Albert Speer eine Neuorganisation der OT. Leiter der OT-Zentrale war seit Anfang 1941 Xaver Dorsch (1899-1986). Ab Anfang 1943 baute die OT Abschussbasen für die in der Entwicklung befindlichen „Vergeltungswaffen“, der Flugbombe V1, der Fernrakete V2 und der Langrohrkanone V3 in Nordfrankreich. Im Sommer 1943 begann der OT-Einsatz im deutschen Reichsgebiet zur Behebung von Luftangriffsschäden, zum Ausbau von Luftschutzanlagen für die Zivilbevölkerung, für Bauvorhaben der Industrie sowie zur Errichtung von unterirdischen Rüstungs- und Treibstoffwerken.

Hitler-Jugend (HJ)

(Lebendiges Museum Online)

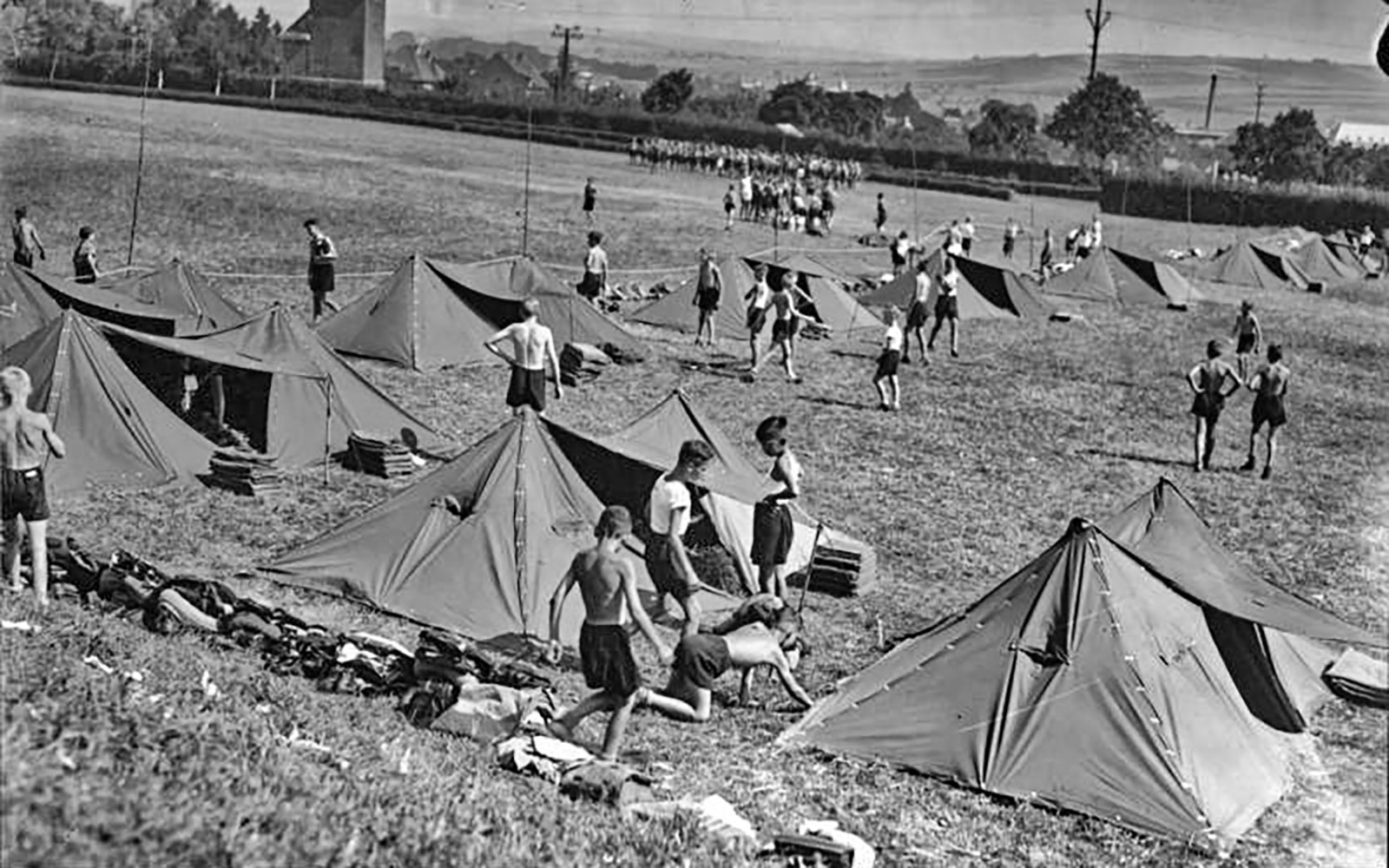

Die Hitler-Jugend (HJ) wurde auf dem 2. Reichsparteitag der NSDAP vom 3./4. Juli 1926 in Weimar als nationalsozialistische Jugendbewegung gegründet. Gegenüber anderen politischen oder konfessionellen Jugendorganisationen blieb die HJ während der Weimarer Republik eher unbedeutend. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 wandelte sich die HJ durch das Verbot sämtlicher konkurrierender Jugendverbände von einer Parteijugend zur Staatsjugend. Die anfangs noch formell freiwillige Mitgliedschaft wurde am 1. Dezember 1936 durch das „Gesetz über die Hitler-Jugend“ und am 25. März 1939 durch die Einführung der „Jugenddienstpflicht“ zur Zwangsmitgliedschaft. Die Zahl der HJ-Mitglieder stieg von rund 100.000 im Jahr 1932 auf 8,7 Millionen 1939. Nach Einführung der Zwangsmitgliedschaft waren nahezu alle Jugendlichen Mitglied der HJ.

Die uniformiert auftretende und militärisch organisierte HJ, in der das Prinzip „Jugend wird von Jugend geführt“ weitgehend verwirklicht wurde, gliederte sich nach Altersgruppen und Geschlecht: Das Deutsche Jungvolk (DJ) erfasste die 10- bis 14-jährigen Jungen, die eigentliche HJ die 14- bis 18-jährigen Jungen. In gleicher Weise waren die zur HJ gehörenden Mädchenverbände in Jungmädelbund (JM) und Bund Deutscher Mädel (BDM) gegliedert. Hinzu kam 1938 das BDM-Werk „Glaube und Schönheit“ für die 17- bis 21-jährigen Frauen, die – auf freiwilliger Basis – auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet wurden. An Vorabenden des Geburtstags des „Führers“ Adolf Hitler sowie auf Reichsparteitagen wurden die in das Deutsche Jungvolk und den Jungmädelbund eintretenden „Pimpfe“ und „Jungmädel“ ebenso feierlich verpflichtet wie die in die HJ und den BDM überführten 14-jährigen Jungen und Mädel. Jene über 18-jährigen HJ-Mitglieder, die sich zum Eintritt in die NSDAP entschlossen hatten, wurden feierlich in die Partei aufgenommen und öffentlich vereidigt.

Organisatorisch war die HJ seit dem 1. Mai 1931 der Obersten Führung der Sturmabteilung (SA) unterstellt. Nach dem Verbot der SA vom April 1932 arbeitete die – als SA-Gliederung ebenfalls – verbotene HJ als „Nationalsozialistische Jugendbewegung“ weiter. Mit Ernennung Baldur von Schirachs zum Reichsjugendführer und Amtsleiter der NSDAP wurde die HJ der NSDAP angegliedert. Als Schirach 1940 zum Reichsstatthalter und Gauleiter in Wien ernannt wurde, ging die Führung der HJ auf Schirachs bisherigen Stellvertreter Artur Axmann über.

Feierliche Aufzüge, Propagandamärsche und Paraden, Fahrten, „Geländespiele“ und geselliges Lagerleben machten die HJ für viele Jugendliche attraktiv. Wesentlicher Bestandteil des HJ-Diensts war der sogenannte Heimabend, an dem sich einmal wöchentlich kleinere HJ-Ortsgruppen trafen, um Aktivitäten vorzubereiten. Zu den Heimabenden zählte das gemeinsame Hören von propagandistischen Radiosendungen, die speziell für die Jugend produziert wurden. Über die HJ erfolgte nicht nur die Vermittlung der NS-Ideologie mit ihrem Wertesystem von Gefolgschaftstreue, Kameradschaft, Pflichterfüllung und Willensstärke, sondern mit der Betonung der körperlichen Leistungsfähigkeit und ihrer paramilitärischen Ausbildung diente die HJ immer stärker der Rekrutierung von Soldaten. Zum HJ-Dienst kamen während des Zweiten Weltkrieges verstärkt Aufräumaktionen, Luftschutzdienst und Sammelaktionen für Kleider, Altmetall oder für das Winterhilfswerk (WHW) hinzu. Die HJ war auch an der Organisation der Kinderlandverschickung (KLV) wesentlich beteiligt. Der Zwangscharakter und die immer deutlicher hervortretende Militarisierung des HJ-Diensts schufen vor allem während des Krieges ein wachsendes Potential an Jugendopposition.

Der Bund Deutscher Mädel (BDM)

(Lebendiges Museum Online)

Der Bund Deutscher Mädel (BDM) wurde im Juni 1930 als Gliederung der vier Jahre zuvor ins Leben gerufenen männlichen Hitler-Jugend (HJ) gegründet. Nachdem es in der Anfangsphase besonders mit der NS-Frauenschaft (NSF) parteiinterne Streitigkeiten um die inhaltliche und organisatorische Ausrichtung gab, wurde der BDM als Teilorganisation der HJ am 7. Juni 1932 zur einzigen parteiamtlichen Mädchenorganisation der NSDAP erklärt. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 stieg die Zahl der im BDM organisierten Mädchen kontinuierlich an. Betrug der Anteil weiblicher Mitglieder der Hitlerjugend 1933 nur 25 Prozent, so waren 1939 die Hälfte aller Mitglieder Mädchen.

Die Mädchen traten dem BDM aus unterschiedlichen Gründen bei: Viele lockte die attraktive Freizeitgestaltung in den BDM, ein grosser Teil wurde im Zuge der Gleichschaltung aus anderen Jugendverbänden übernommen. Darüber hinaus wurde vonseiten des Staats auf Beamte und Angestellte Druck ausgeübt, ihre Töchter dem BDM beitreten zu lassen. Besonders ältere Mädchen versprachen sich aber auch Vorteile für ihr eigenes berufliches Fortkommen. Zudem wurde der BDM gerade von Töchtern bürgerlicher Familien als eine Möglichkeit wahrgenommen, sich den starren Konventionen des Elternhauses zu entziehen.

Mit dem „Gesetz über die Hitlerjugend“ vom 1. Dezember 1936 wurde die bis dahin formell freiwillige Mitgliedschaft im BDM verpflichtend. Alle Jugendlichen wurden offiziell in der HJ zusammengefasst und der BDM für die deutschen Mädchen zum dritten Erziehungsfaktor neben Schule und Elternhaus erklärt. Der BDM war untergliedert in den Jungmädelbund (JM) der 10- bis 13jährigen und den Bund Deutscher Mädel der 14- bis 17jährigen. 1938 wurden zudem das Werk „Glaube und Schönheit“ für die 17- bis 21jährigen Frauen gegründet. Die Organisationsformen des BDM waren weitgehend parallel zu denen der männlichen Hitler-Jugend und deren Leitsatz „Jugend soll Jugend führen“. So vertraten die Referentinnen der oberen Ebenen den Bund bei der Reichsjugendführung. Die BDM-Reichsreferentin hatte weitgehende Vollmachten bei der eigenverantwortlichen Leitung des BDM, der die weibliche Jugend von klein auf zu Trägerinnen der NS-Ideologie und zu Tugenden wie Gehorsam, Pflichterfüllung, Disziplin, Opferbereitschaft und Körperbeherrschung erziehen sollte.

Die Inhalte der Jugendarbeit in den einzelnen „Mädelschaften“ bestanden hauptsächlich aus weltanschaulichen Schulungskursen in „Heimabenden“ mit Volks- und Rassenkunde, kultureller Erziehung mit Volkstänzen und Liedern, Aneignung hauswirtschaftlicher Fähigkeiten sowie aus Sport. Für den Aufbau der Sportarbeit wurden eigens Lehrkräfte der Deutschen Hochschule für Leibesübungen engagiert, um eine qualifizierte Führerinnenschaft auszubilden. Ziel der sportlichen Erziehung waren Disziplinierung und körperliche Ertüchtigung, wie es dem NS-Frauenideal entsprach. In der Praxis bestand das BDM-Sportprogramm aus Leichtathletik, Sportspielen und Gymnastik. Marschieren galt auch hier zunächst als wichtiger Bestandteil der körperlichen Ertüchtigung, ebenso wie Geländespiele. Diese Aktivitäten wurden allerdings später als „vermännlichend“ nicht mehr durchgeführt. Obwohl das bis dahin für Mädchen nicht übliche Sporttreiben im Freien von älteren Teilnehmerinnen häufig als Moment der Emanzipation erlebt wurde, war gerade der Sport im BDM Mittel der Erziehung zu unbedingter Disziplin. Für sportliche Leistungen und erworbenes Wissen in den wöchentlichen Heimabenden gab es je nach Altersstufe verschiedene Leistungsabzeichen, von der Jungmädelprobe bis zum BDM-Leistungsabzeichen in Gold.

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs und der Anpassung an die Erfordernisse des Kriegs wandelten sich sowohl Tätigkeiten als auch Ziele des BDM, der sich immer mehr zur Kriegshilfsorganisation entwickelte. So engagierte sich der BDM in der Organisation von Ferienlagern für Erholungsbedürftige oder der Kinderlandverschickung (KLV). An den Heimabenden wurden nunmehr häufig Briefe an Soldaten geschrieben oder Pakete gepackt. Mit der Einführung des Pflichtjahrs für alle ledigen Frauen unter 25 musste ab 1938 zudem eine einjährige Tätigkeit im Haushaltsdienst, der Soldatenbetreuung, in der Erntehilfe, im Luftschutz oder im Nachrichtenwesen geleistet werden.

Das BDM-Werk "Glaube und Schönheit"

(Lebendiges Museum Online)

Das BDM-Werk „Glaube und Schönheit“ wurde am 19. Januar 1938 auf der Führertagung der Hitler-Jugend (HJ) in Berlin als Unterorganisation des Bunds Deutscher Mädel (BDM) gegründet. Damit wollte das NS-Regime die Lücke in der Erfassung der 17- bis 21jährigen Frauen in NS-Organisationen schliessen, die zwischen BDM und NS-Frauenschaft (NSF) bestand. Obwohl die Mitgliedschaft formal freiwillig war, wurden in der Praxis teilweise die älteren Jahrgänge aus dem BDM direkt übernommen. Laut Reichsjugendführer Baldur von Schirach sollte das Werk „Glaube und Schönheit“ die Erziehung zur „körperlich vollendet durchgebildeten Trägerin nationalsozialistischen Glaubens“ gewährleisten. Damit machte er die dem NS-Frauenbild entsprechende Zielsetzung des BDM-Werks deutlich: die Herausbildung der dem rassischen Ideal entsprechend körperlich vollendeten Frau, die als Mutter „arischer“ Kinder der Volksgemeinschaft dienen sollte.

Neben der Förderung dieser körperlichen Voraussetzungen durch den Sport standen Vorbereitungen auf die Hausfrauen- und Mutterrolle ganz im Vordergrund. „Glaube und Schönheit“ war in Arbeitsgemeinschaften von zehn bis 30 Mitgliedern organisiert, die etwa ein Jahr dauerten und von Fachkräften unterrichtet wurden. Jeweils etwa zehn Arbeitsgemeinschaften bildeten eine BDM-Werk-Gruppe, die von einer BDM-Werk-Gruppenführerin geleitet wurde. Die wesentlichen Arbeitsgebiete waren „Leibeserziehung“, „gesunde Lebensführung“, „persönliche Lebensgestaltung“ sowie „politische und geistige Bildung“. Gerade in grossen Städten war das BDM-Werk durch vielfältige Arbeitsgemeinschaften attraktiv. Insbesondere im Bereich Sport gab es ein breites Angebot, das sich von Gymnastik und Tanz über Handball und Hockey bis zu Reiten, Rudern und Florettfechten erstreckte. Am stärksten besucht waren die praktisch orientierten hauswirtschaftlichen Kurse, die bewusst den Familiensinn der jungen Frauen fördern sollten. Ergänzend dazu wurden Arbeitsgemeinschaften für den Gesundheitsdienst oder die Kranken- und Säuglingspflege angeboten.

Der Bereich der „politischen und geistigen Bildung“ sollte besonders auf die Kindererziehung vorbereiten. Hier lernten die jungen Frauen in Arbeitsgemeinschaften wie Volkstumsarbeit, völkisches Leben, Kunstgeschichte oder Literatur Inhalte des deutschen Brauchtums kennen, um dieses kulturelle Erbe in Märchen, Spielen und Volksliedern später an ihre Kinder weiterzugeben.

In Anpassung an die Erfordernisse des Zweiten Weltkriegs wandelte sich die Arbeit der Organisation. Die ursprünglichen Ziele und Tätigkeiten von „Glaube und Schönheit“ wurden während des Kriegs zugunsten der dringend benötigten Kriegshilfe zunehmend vernachlässigt, auch wenn die Vorläufigkeit dieser Veränderungen bis zum „Endsieg“ in propagandistischen Durchhalteparolen immer wieder betont wurde. Im Mittelpunkt standen nunmehr Einsätze beim Roten Kreuz, in Lazaretten und in der Ernte. Ausserdem begann das BDM-Werk sich in unterschiedlichen Bereichen der Soldatenbetreuung zu engagieren. Klassische Tätigkeiten waren etwa die Ausbesserung von Kleidungsstücken aus Lazaretten, aber auch die Betreuung von Soldatengräbern und der Familien von Gefallenen. Ebenfalls dem BDM-Werk anvertraut wurde die Unterhaltung von Fronturlaubern in geselligen Nachmittagen und Tanzveranstaltungen.

Das Winterhilfswerk (WHW)

(Lebendiges Museum Online)

Das Winterhilfswerk (WHW) sollte als Nothilfeaktion schnell sichtbare Erfolge bei der Bekämpfung der Folgen von Arbeitslosigkeit und Armut vorweisen. Nach seiner Gründung im September 1933 nahm es als Organisation und im Spendenaufkommen schnell gewaltige Ausmasse an. Durch die während der Wintermonate angeordneten und in der NS-Propaganda breit dargestellten Haus- und Strassensammlungen sowie nicht zuletzt durch seinen Abzeichenverkauf wurde das WHW zu einer der bekanntesten und den Alltag bestimmenden Erscheinungen im NS-Regime. Etwa 8.000 verschiedene Abzeichen in Millionenauflage wurden von Oktober 1933 bis März 1943 in unterschiedlichsten Ausführungen und Materialien zu den monatlichen Sammlungen und lokalen Anlässen herausgegeben. Das der Aufsicht des Propagandaministeriums unterstehende WHW erreichte jedoch weitaus höhere Einnahmen durch Sach-, Steuer- und Geldspenden, die von Einzelpersonen, Firmen oder Verbänden geleistet wurden. Eintopfsonntage, Lotterien und Kulturveranstaltungen, die vom Deutschen Roten Kreuz, der Wehrmacht und anderen Organisationen durchgeführt wurden, komplementierten die von der NSDAP angestrebte Mobilisierung der Volksgemeinschaft durch das WHW.

Das Versprechen der NS-Machtinhaber nach einer egalitären Solidargemeinschaft sowie nach Teilhabe aller Bevölkerungsschichten an sozialpolitischen Massnahmen waren 1933/34 der Bindungskräfte des Regimes, die dazu beitragen sollten, den Traum vieler Deutscher von der Überwindung gesellschaftlicher Zerrissenheit sowie vom nationalen Erstarken Wirklichkeit werden zu lassen. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung begrüsste das NS-Regime daher freudig oder arrangierte sich zumindest schnell mit den neuen Verhältnissen. Zu den populären Massnahmen der Nationalsozialisten gehörten neben der von der Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF) angebotenen Reisen und Kulturveranstaltungen die wohlfahrtsstaatlichen Angebote des WHW mit seinen Sammel- und Spendenaktionen sowie den öffentlichkeitswirksamen Eintopfsonntagen.

Am 1. Oktober 1933 fand der erste so genannte Eintopfsonntag im Deutschen Reich statt. Während des NS-Regimes wiederholte er sich jeweils an einem Sonntag der Monate Oktober bis März. Die Bevölkerung und die Restaurants waren auf Anordnung der Reichsregierung verpflichtet, nur einfache Eintopfgerichte zu verzehren oder anzubieten, deren Preis pro Kopf eine halbe Reichsmark nicht überschreiten sollte. Der Differenzbetrag zum höheren Preis einer gewohnten Sonntagsmahlzeit sollte dem WHW gespendet werden. Mitarbeiter der NS-Volkswohlfahrt (NSV) nahmen die Spenden in den Haushalten entgegen, die zu verweigern sich kaum jemand getraute. Die Haussammlung erbrachte im Winter 1935/36 über 31 Millionen Reichsmark. Allein in Berlin sammelten im Oktober 1935 rund 75.000 Helfer 375.000 Reichsmark für das WHW.

Das Versprechen der NS-Machtinhaber nach einer egalitären Solidargemeinschaft sowie nach Teilhabe aller Bevölkerungsschichten an sozialpolitischen Massnahmen waren 1933/34 der Bindungskräfte des Regimes, die dazu beitragen sollten, den Traum vieler Deutscher von der Überwindung gesellschaftlicher Zerrissenheit sowie vom nationalen Erstarken Wirklichkeit werden zu lassen. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung begrüsste das NS-Regime daher freudig oder arrangierte sich zumindest schnell mit den neuen Verhältnissen. Zu den populären Massnahmen der Nationalsozialisten gehörten neben der von der Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF) angebotenen Reisen und Kulturveranstaltungen die wohlfahrtsstaatlichen Angebote des WHW mit seinen Sammel- und Spendenaktionen sowie den öffentlichkeitswirksamen Eintopfsonntagen.

Am 1. Oktober 1933 fand der erste so genannte Eintopfsonntag im Deutschen Reich statt. Während des NS-Regimes wiederholte er sich jeweils an einem Sonntag der Monate Oktober bis März. Die Bevölkerung und die Restaurants waren auf Anordnung der Reichsregierung verpflichtet, nur einfache Eintopfgerichte zu verzehren oder anzubieten, deren Preis pro Kopf eine halbe Reichsmark nicht überschreiten sollte. Der Differenzbetrag zum höheren Preis einer gewohnten Sonntagsmahlzeit sollte dem WHW gespendet werden. Mitarbeiter der NS-Volkswohlfahrt (NSV) nahmen die Spenden in den Haushalten entgegen, die zu verweigern sich kaum jemand getraute. Die Haussammlung erbrachte im Winter 1935/36 über 31 Millionen Reichsmark. Allein in Berlin sammelten im Oktober 1935 rund 75.000 Helfer 375.000 Reichsmark für das WHW.

Die NS-Volkswohlfahrt (NSV)

(Lebendiges Museum Online)

Trägerin der Wohlfahrtspolitik im NS-Regime war die zunächst als lokaler Selbsthilfeverein 1932 in Berlin gegründete NS-Volkswohlfahrt (NSV). Mit ihren ständig expandierenden Wohlfahrtseinrichtungen, Gesundheitsprogrammen und sozialfürsorgerischen Initiativen trug die NSV wesentlich zur propagandistischen Selbstdarstellung des NS-Regimes bei. Die nach der Deutschen Arbeitsfront (DAF) zweitgrösste Massenorganisation des Deutschen Reiches zählte 1943 rund 17 Millionen Mitglieder. Im Mittelpunkt der NSV-Tätigkeit standen Gesundheitsfürsorge, Vorsorgeuntersuchungen sowie die medizinische Betreuung, die während des Zweiten Weltkrieges vor allem von Bombenopfern in Anspruch genommen werden musste.

Die Wohlfahrtspflege der NSDAP diente in erster Linie nicht der Fürsorge für den einzelnen, sondern der Stärkung der rassisch definierten Volksgemeinschaft. Zumeist ergänzten weltanschauliche und rassehygienische Belehrungen die NSV-Schulungen oder ambulanten Beratungen. Keinen Raum nahm die Fürsorge für Juden ein. Sie fielen ebenso durch das soziale Netz wie Alkoholiker, entlassene Sträflinge und „Asoziale“, die als „Hoffnungslose Fälle“ keinen Wert für das von den Nationalsozialisten propagierte „gesunde Volk“ besassen. Zehntausende als erbbiologisch minderwertig diffamierte Behinderte fielen als „Ballastexistenzen“ ab Oktober 1939 den Mordaktionen im Rahmen der „Euthanasie“ zum Opfer.

Die NSV gliederte sich als angeschlossener Verband der NSDAP in Gau-, Kreis- und Ortsgruppenverwaltungen, Zellen und Blöcke. Gelenkt wurde sie vom Hauptamt für Volkswohlfahrt in der Reichsleitung der NSDAP, dessen Leiter Erich Hilgenfeldt zugleich Reichsbeauftragter für das Winterhilfswerk (WHW) war. Das formal unabhängige WHW wurde ebenso von der NSV organisiert wie die Kinderlandverschickung oder das „Hilfswerk Mutter und Kind“, das mit Hilfe der NS-Schwesternschaft Untersuchungen und Impfungen von Kleinkindern, Kinderspeisungen oder Mütterfreizeiten anbot.

Dank der Einkünfte des WHW, Mitgliedsbeiträgen und Spenden sowie der ehrenamtlichen Tätigkeit von über einer Million Mitarbeitern verfügte die NSV über ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen, um in sämtliche Sozialbereiche vordringen zu können. Der zur Verdrängung kirchlicher Missionen gegründete NSV-Bahnhofsdienst oder das Ernährungshilfswerk waren wie alle Einrichtungen der NSV ausschliesslich als „Erziehung zur Selbsthilfe“ gedacht. Zwar gelang der NSV nach dem Verbot der Arbeiterwohlfahrt (AWO) nicht die Monopolisierung der gesamten freien Wohlfahrt, jedoch konnten führende Verbände wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder die Caritas entscheidend zurückgedrängt werden.

Die NS-Frauenschaft (NSF)

(Lebendiges Museum Online)

Die NS-Frauenschaft (NSF) wurde im Oktober 1931 als Zusammenschluss mehrerer nationaler und nationalsozialistischer Frauenverbände gegründet und von der NSDAP zur einzigen „parteiamtlichen“ Frauenorganisation erklärt. Nach der Machtübernahme der NSDAP 1933 diente die NSF als Kerntruppe überzeugter Anhängerinnen des NS-Regimes der politischen Gleichschaltung aller anderen, nicht-nationalsozialistischen Frauengruppierungen unter dem Dach des Deutschen Frauenwerks (DFW). Von Februar 1934 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges stand die NSF unter Leitung der Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink, die auch dem DFW vorstand.

Mit dem Auftrag, systematisch Beaufsichtigungs-, Schulungs- und Führungsaufgaben zu betreiben, wurde die Frauenschaft im März 1935 formalrechtlich zur Gliederung der NSDAP erhoben. Ihr innerer Aufbau entsprach seitdem der Unterteilung der NSDAP in Gau, Kreis, Ortsgruppe, Zelle und Block oder „Haushaltungsgruppe“. Wegen des starken Zulaufs wurden neue Mitglieder ab 1936 nur in begrenztem Umfang zugelassen. Sie mussten als politische Qualifikation die vorhergegangene Mitgliedschaft im Bund Deutscher Mädel (BDM) oder in anderen nationalsozialistischen Organisationen nachweisen. Damit sollte die Gefahr der Unterwanderung der elitären Gruppierung ausgeschlossen werden.

Insgesamt waren von den etwa vier Millionen organisierten Frauen im Reich 2,3 Millionen Mitglieder der NSF. Sie mussten mindestens einmal im Monat an den wöchentlich stattfindenden Frauenschaftsabenden teilnehmen. Hier wurden sie auf ihren Führungsanspruch und die ideologische Kontrollfunktion in den übrigen Frauenorganisationen vorbereitet. Für die Schulungsaufgaben standen der NSF eigene Reichs- und Gauschulen zur Verfügung. Ein Schwerpunkt dieser Bildungsarbeit lag in der Vorbereitung von Frauen auf ihre Aufgaben als Hausfrau und Mutter. In dem Sinne betreute die NSF auch den 1934 gegründeten Reichsmütterdienst, der im Rahmen der Mütterschulung Kurse zur Haushalts- und Gesundheitsführung sowie zu Erziehungsfragen anbot und in das Brauchtum einführte.

Die inhaltliche Zuständigkeit der NSF beschränkte sich auf den Frauen zugewiesenen Themen. Der direkte politische Einfluss der NSF in der NSDAP und im Staat war zwar gering, aber trotzdem konnten die in der NSF tätigen Frauen am Vollzug staatlicher Macht partizipieren. Auch wenn die meisten Frauen keine Parteimitglieder waren, übernahmen sie als öffentliche Funktionsträgerinnen aktive Verantwortung für die Volksgemeinschaft und prägten das Leitbild der Frauen im NS-Regime.

Die Deutsche Arbeitsfront (DAF)

(Lebendiges Museum Online)

Wenige Tage nach der Zerschlagung der Gewerkschaften wurde am 10. Mai 1933 die Deutsche Arbeitsfront (DAF) gegründet. Durch die „freiwillige, aber erwünschte“ Einheitsmitgliedschaft und die von ihr organisierten Aktivitäten ermöglichte es die DAF dem NS-Regime, die arbeitende Bevölkerung sowohl im Beruf als auch in der Freizeit zu kontrollieren und zu indoktrinieren. Die DAF sollte als neue einheitliche Organisation „durch Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemeinschaft, die dem Klassenkampfgedanken abgeschworen hat“, die Interessen „aller schaffenden Deutschen“ wahrnehmen. Diese Zwangsgemeinschaft von Arbeitnehmern und Arbeitgebern war mit 25 Millionen Mitgliedern im Jahr 1942 die grösste Massenorganisation im Deutschen Reich. Ihr Reichsleiter Robert Ley versuchte mit einer Bürokratie von 44.000 hauptamtlichen und 1,3 Millionen ehrenamtlichen Mitarbeitern in nahezu alle Bereiche der nationalsozialistischen Wirtschafts- und Sozialpolitik einzudringen.

Die DAF war rechtlich ein der NSDAP angeschlossener Verband, der gemäss dem Führerprinzip in Bezirke, Gaue, Kreise, Ortsgruppen, Betriebs-Gemeinschaften, Zellen und Blöcke hierarchisiert war. Unterhalb der Reichsleitung der DAF waren zehn Ämter für die unterschiedlichsten sozialpolitischen Belange und Aufgaben eingerichtet. Mit diesen Behörden gelang es der DAF, ihre Kompetenzforderungen zu untermauern, indem sie staatliche Behörden und Unternehmensleitungen mit ihren Massstäben unter Druck setzte. In diesem Sinne handelte auch das „Amt für Berufserziehung und Betriebsführung“, das die Tätigkeit des Deutschen Instituts für technische Arbeitsschulung fortsetzte und eng mit dem Arbeitswissenschaftlichen Institut der DAF zusammenarbeitete. Daneben gab es das „Amt für soziale Selbstverantwortung“, das den „Leistungskampf der deutschen Betriebe“ durchführte und damit an der Erkürung von nationalsozialistischen Musterbetrieben beteiligt war. Es organisierte ausserdem den Reichsberufswettbewerb. Das „Amt für Schönheit der Arbeit“ hatte dafür zu sorgen, dass die Arbeitsstätten pfleglich behandelt wurden und sozialhygienisch einwandfrei blieben.

Mit ihren Aktivitäten unterstützte die DAF den Gedanken der Volksgemeinschaft, wobei sie insbesondere auf die Integration der Arbeiterschaft abzielte. So sollte die Einführung von Werkpausenkonzerten den Arbeitern das Gefühl vermitteln, dass sie kein kulturelles Schattendasein führten. Die im November 1933 gegründete DAF-Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF) organisierte Freizeitaktivitäten und erreichte damit, dass der Zugang zu bisher bürgerlichen Privilegien wie dem Luxus des Reisens nun auch für Arbeiter erschwinglich wurde. Selbst die Anschaffung eines Autos rückte durch das Projekt des mit Anleihen finanzierten Volkswagens (VW), des sogenannten KdF-Wagens, in den Bereich des Möglichen. Auf den zum 1. Mai, dem „Tag der nationalen Arbeit“, stattfindenden Massenveranstaltungen wirkte die DAF bei der propagandistischen Selbstdarstellung des Regimes als „volksgemeinschaftlicher Arbeiterstaat“ mit.

Unbedeutend blieb die Rolle der DAF in Tarif- und Arbeitsvertragsfragen. Sie hatte nur beratende Funktion; die Tarifautonomie der Arbeitnehmer und Arbeitgeber war, mit dem am 19. April 1933 erlassenen Gesetz über die Einsetzung von Treuhändern der Arbeit durch staatliche Zwangsregelung ersetzt worden.

Die DAF finanzierte sich mit dem beschlagnahmten Vermögen der Gewerkschaften, mit den vom Lohn abgezogenen Zwangsbeiträgen, die 1939 etwa 539 Millionen Reichsmark betrugen, und mit Gewinnen aus Wirtschaftsunternehmen, die der DAF gehörten oder an denen sie beteiligt war. Dazu gehörten Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaften, Bauunternehmen, Versicherungsgesellschaften, Banken, Verlags- und Druckereiunternehmen, Werften und das VW-Automobilwerk in Wolfsburg. Ausserdem gehörte dazu das Gemeinschaftswerk der DAF, in dem 1939 rund 500 gewerbliche Betriebe aller Art und circa 14.000 Verkaufsstellen der früheren Konsumvereine zu einer Verkaufsorganisation zusammengeschlossen waren. Dies machte die DAF zu einem wichtigen Faktor des deutschen Wirtschaftslebens, der wesentlich bei der Umstellung der deutschen Wirtschaft auf die Kriegsproduktion im Rahmen des Vierjahresplans half.

Die NS-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" (KdF)

(Lebendiges Museum Online)

Die am 27. November 1933 gegründete NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ (KdF) war die populärste Organisation im NS-Regime. Das Volkswagen-Projekt sowie Nah- und Fernreisen gehörten zu den wichtigsten Aktivitäten der Freizeitorganisation KdF, einer Unterorganisation der Deutschen Arbeitsfront (DAF). Mit dem umfassenden Wirken dieser Organisation sollte vorrangig die Arbeiterschaft in die „Volksgemeinschaft“ integriert werden. Zugleich sollten so die im Zuge der Aufrüstung notwendigen Produktionssteigerungen ohne nennenswerte Lohnerhöhungen durchgesetzt werden. KdF-Veranstaltungen sollten der Entspannung und der Regeneration zur Erhöhung der Arbeitsleistung dienen, wozu auch die Verbesserung und Verschönerung der Arbeitsplätze mit Kantinen, Sportstätten oder Grünanlagen gehörte. Die Organisation KdF, die den Zugang zu bisher bürgerlichen Privilegien anbot, diente letztlich der Vorstellung einer klassenlosen Gesellschaft im Sinne der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft.

Die vielfältigen Aktivitäten von KdF boten ein umfangreiches kulturelles und touristisches Freizeitprogramm. Theateraufführungen, Konzerte, Kunstausstellungen oder Vorträge wurden bis 1938 von über 38 Millionen Menschen besucht. In Berlin sollte die „KdF-Stadt“ 1936 jedem „deutschen Volksgenossen“ die Teilnahme an den Olympischen Spielen ermöglichen. In den eigens erbauten Häusern in der Nähe des Berliner Olympiastadions wurden günstige Unterkünfte und Verpflegung angeboten. Das von der NS-Propaganda stark herausgestellte „Prunkstück“ von KdF war ihr Reiseprogramm. 43 Millionen Reisen verkaufte KdF bis 1939, überwiegend Tagesausflüge. Von den sieben Millionen Urlaubsreisen waren 690.000 Hochseefahrten nach Norwegen, Madeira oder Italien. Die Preise lagen zwischen einer und fünf Reichsmark für Kurzreisen und 120 Reichsmark für eine Schiffsreise nach Madeira, die jedoch für einen Arbeiter mit einem Monatseinkommen von rund 150 Reichsmark nahezu unerschwinglich war. Ähnlich dem „Reisesparen“ war ab 1938 auch der Erwerb des KdF-Wagens von Volkswagen (VW) geregelt. Der Interessent erwarb Woche für Woche Sparmarken, bis die Kaufsumme von 990 Reichsmark erreicht war. Zwei Jahre später hatten bereits 300.000 potentielle Käufer über 280 Millionen Reichsmark angespart, für die sie niemals ein Auto erhielten: Das neu errichtete Werk bei Fallersleben produzierte nur noch für den Zweiten Weltkrieg – den bekannten „Kübelwagen“.

Der Reichsarbeitsdienst (RAD)

(Lebendiges Museum Online)

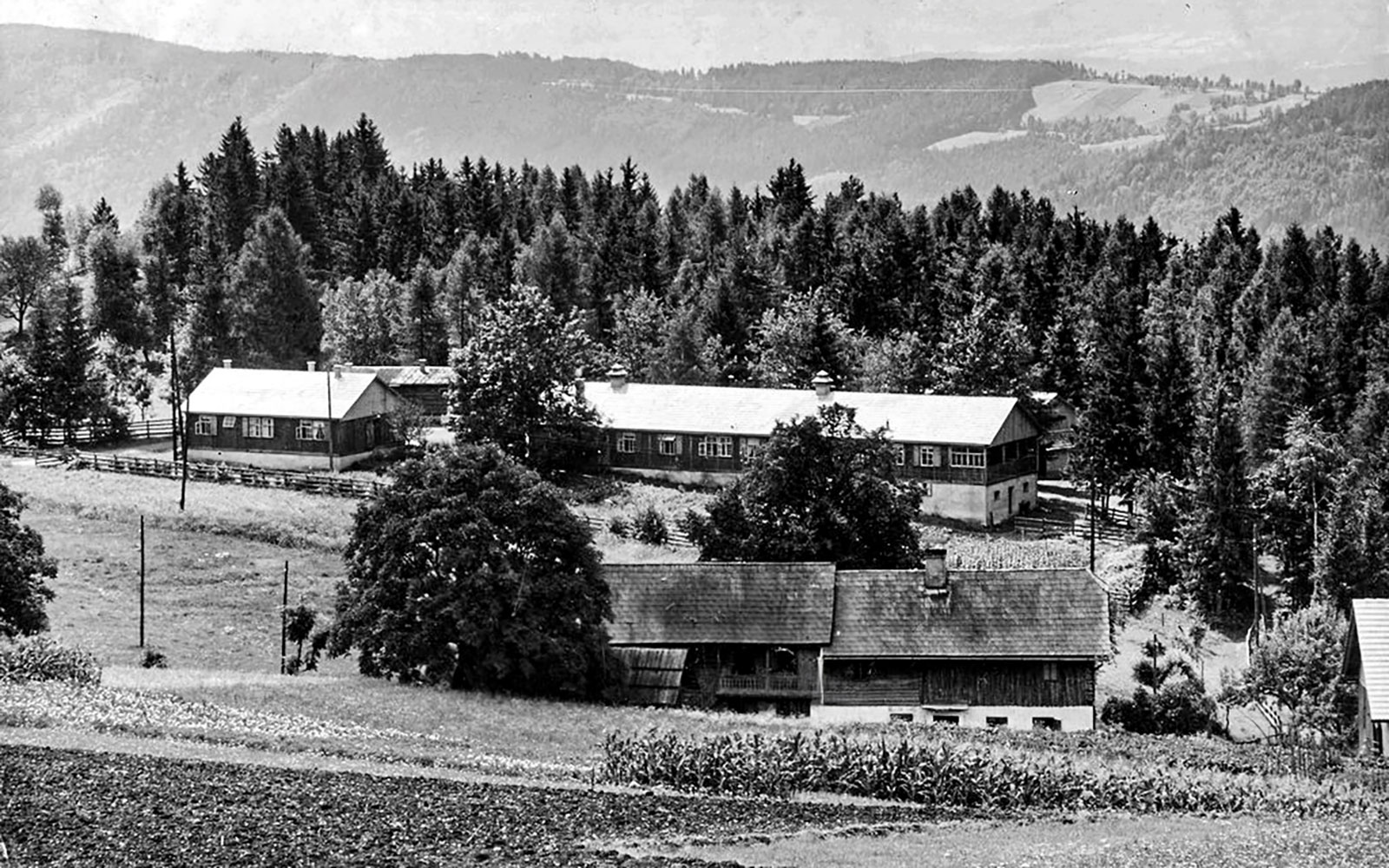

Seit 1935 war im NS-Regime der halbjährige Arbeitsdienst für männliche Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren obligatorisch, für weibliche freiwillig. Unter dem Motto „Mit Spaten und Ähre“ zogen diese Arbeitskolonnen durch Deutschland, die – meist tatsächlich nur mit Spaten ausgerüstet – Moore trockenlegten, neues Ackerland kultivierten oder beim Bau der Reichsautobahnen und des Westwalls mitwirkten. Der Reichsarbeitsdienst (RAD), der dem Reichsinnenministerium angegliedert war und an dessen Spitze Reichsarbeitsführer Konstantin Hierl (1875-1955) stand, diente ursprünglich der Bewältigung der Arbeitslosigkeit.

Die kaum über dem Arbeitslosengeld liegende Bezahlung des Diensts machte deutlich, dass es sich bei diesen Einsätzen im Wesentlichen um einen – wie es offiziell hiess – „Ehrendienst am deutschen Volke“ handelte. Der Arbeitsdienst und das Leben im Arbeitslager mit militärischer Ausbildung waren „nationalsozialistische Erziehungsarbeit“, die im Sinne der Volksgemeinschaft Standesunterschiede beseitigen und die Gesinnung fördern sollten. Die RAD-Gesamtstärke betrug 1935 rund 200.000, bis Oktober 1939 wurde sie auf 350.000 Personen erhöht. Eingeteilt war der RAD in 30 Arbeitsgaue, 182 Gruppen und 1.260 Abteilungen. Wenige Tage nach Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 wurde die Arbeitsdienstpflicht auch für weibliche Jugendliche eingeführt, die als „Arbeitsmaiden“ karitative Aufgaben übernahmen, Mütter im Haushalt entlasteten oder zu Einsätzen in der Landwirtschaft herangezogen wurden. Männliche Arbeitsgruppen unterstützten im Krieg zumeist als Bau- und Instandsetzungstrupps die Wehrmacht und standen an Flugabwehrgeschützen. 1943 wurde der RAD Oberste Reichsbehörde, die Adolf Hitler direkt unterstand.

Der Reichsnährstand

(Lebendiges Museum Online)

Unmittelbar nach ihrer Machtübernahme begannen die Nationalsozialisten mit der Gleichschaltung des landwirtschaftlichen Organisationswesens. Zunächst konnten sämtliche berufsständischen agrarischen Interessensorganisationen wie die einflussreiche „Vereinigung der christlichen Bauernvereine“ oder der „Reichslandbund“ – mit rund fünf Millionen Mitgliedern die grösste landwirtschaftliche Organisation vor 1933 – vereinigt werden. Den Vorsitz der „Reichsführergemeinschaft“ der landwirtschaftlichen Verbände übernahm am 4. April 1933 Richard Walther Darré. Mitte April bemächtigte er sich zudem der Führung des gesamten landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens.

Auch die dritte Säule des landwirtschaftlichen Berufsstands, „Der Deutsche Landwirtschaftsrat“ als Dachorganisation der Landwirtschaftskammern, stellte sich auf Empfehlung seines Präsidenten einen Monat später unter den kommissarischen Vorsitz von Darré, der damit die Leitung aller landwirtschaftlichen Berufsvertretungen innehatte. Als Nachfolger des am 29. Juni 1933 zurückgetretenen Alfred Hugenberg übernahm Darré auch die Führung des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Mit dem „Gesetz über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes“ vom 13. September 1933 wurden schliesslich alle in der Landwirtschaft, in der Fischerei und im Gartenbau tätigen Personen und Betriebe, die gleichgeschalteten Verbände und die Landwirtschaftskammern zwangsvereinigt. Als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft erstreckte sich der Mitte der 1930er Jahre 17 Millionen Mitglieder zählende Reichsnährstand unter Leitung Darrés und eines beratenden ehrenamtlichen Reichsbauernrats über alle ernährungswirtschaftlichen Bereiche und reglementierte mit seinen drei Hauptabteilungen „Der Mensch“, „Der Hof“ und „Der Markt“ das gesamte bäuerliche Leben.

Das Reichsgebiet wurde streng hierarchisch in 26 Landesbauernschaften eingeteilt, die jeweils in Kreis- und Ortsbauernschaften gegliedert waren. Die Kreisbauernschaften unterstanden einem ehrenamtlichen Kreisbauernführer, der hauptsächlich die Ortsbauernschaften betreute. Erst die Ortsbauernschaft stand im direkten Kontakt zum einzelnen Mitglied, das nicht nur umfassend betreut, sondern auch ideologisch indoktriniert werden sollte. „Blut und Boden“ lautete das Motto des Reichsnährstands, der dem stets propagierten Ideal des heimatverbundenen, vorindustriellen Bauerntums als „Hauptquell des deutschen Volkes“ die wurzellose städtische Massengesellschaft gegenüberstellte. Damit sollten nicht zuletzt die dramatische Landflucht und der Rückgang der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer eingedämmt werden, die trotz aller ideologischen und sozialpolitischen Bemühungen lukrativere Arbeitsplätze in den Städten vorzogen. Zwischen 1933 und 1939 verringerte sich die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte um 440.000 auf 1,4 Millionen Menschen.

Zentrale Aufgaben des Reichsnährstands betrafen vor allem die Produktion, den Vertrieb und die Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Mit einer Fülle von Gesetzen und Vorschriften versuchte die Hauptabteilung „Markt“ die gesamte landwirtschaftliche Marktordnung zu regeln. Dazu gehörten die Kontrolle der Markt- und Preisverhältnisse, die Regelung der Einfuhren, die Erfassung der inländischen Produktion und deren Verteilung im Reichsgebiet. Mit der Ausdehnung des Festpreissystems und der angestrebten Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft wollte sich das NS-Regime vom Weltmarkt abschotten und eine landwirtschaftliche Autarkie herstellen. Unter dem Schlagwort „Erzeugungsschlacht“ wurde die deutsche Landwirtschaft ab 1934 daher zu Leistungssteigerungen mit dem Ziel der Selbstversorgung des deutschen Binnenmarkts aufgerufen. Zwar gelangen der deutschen Landwirtschaft unter Leitung des Reichsnährstands eine Produktionssteigerung und die Erhöhung des Selbstversorgungsanteils von 68 (1928) auf 83 Prozent (1938). Die Abtrennung vom weltweiten Markt bewirkte in Deutschland allerdings eine erhebliche Preissteigerung landwirtschaftlicher Produkte gegenüber dem Weltmarktpreis. Auch waren der Leistungssteigerung aufgrund der intensiven Bodennutzung trotz Düngung Grenzen gesetzt. Zudem legte das Reichserbhofgesetz vom 29. September 1933 das Verbot von Verkauf und Verschuldung bäuerlicher Höfe fest, was die Möglichkeiten für Investitionen und technische Erneuerungen minimierte.