Hitlers Organisationen Teil 1

Datenherkunft: (Beim jeweiligen Thema aufgeführt)

aus-der-zeit.site > Hitler, Albtraum und Verbrecher

NS-Organisationen

(Lebendiges Museum Online)

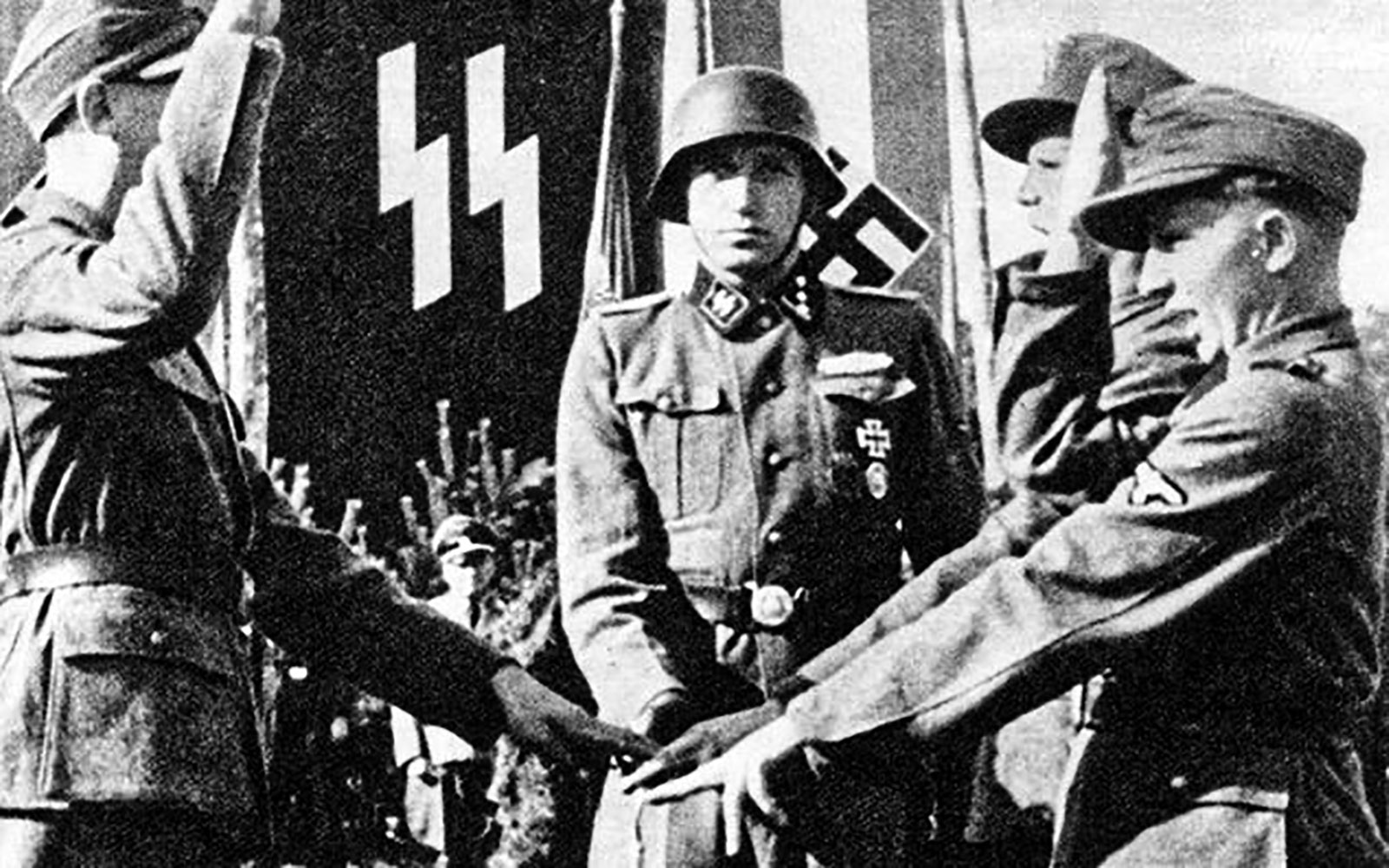

Der NS-Staat strebte die vollständige Prägung des öffentlichen und privaten Lebens an. Hinter den Bedürfnissen des Staates und der „Volksgemeinschaft“ hatten andere Interessen zurückzutreten. Persönliche Freiheitsrechte sollte es nicht geben. Das „Tausendjährige Reich“ zu errichten, war die den Deutschen von Adolf Hitler gestellte Aufgabe. Die Deutschen sollten ihr Leben in den Dienst des totalitären Systems des Nationalsozialismus stellen. Partei und Staat schufen zur lückenlosen Erfassung aller Frauen und Männer, Mädchen und Jungen zahlreiche Organisationen. Gezielt erfasste die NSDAP mit ihren Gliederungen und Unterorganisationen die gesamte Bevölkerung. Gliederungen der Partei waren die Sturmabteilung (SA), die Schutzstaffel (SS), das NS-Kraftfahrerkorps (NSKK), die Hitler-Jugend (HJ), der NS-Deutscher Studentenbund (NSDStB), die NS-Frauenschaft (NSF) sowie ab Juli 1944 der NS-Deutscher Dozentenbund (NSDD).

Im Gegensatz zu den Gliederungen besaßen die angeschlossenen Verbände der Partei – das Deutsche Frauenwerk (DFW), die Deutsche Arbeitsfront (DAF), die NS-Volkswohlfahrt (NSV), die NS-Kriegsopferversorgung (NSKOV), der NS-Deutsche Ärztebund (NSDÄB), der NS-Lehrerbund (NSLB), der Beamtenbund und der NS-Juristenbund – eine eigene Rechtspersönlichkeit und eigenes Vermögen.

Ausbildung und Freizeitaktivitäten wurden im nationalsozialistischen Staat ebenso kontrolliert wie das gesamte Berufsleben. Versuche, sich der Aufsicht von Partei und Staat zu entziehen, gelangen selten. Gewisse Schutzräume boten hingegen die Kirchen. Sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit zu einer der NS-Organisationen war das Tragen einer entsprechenden Uniform. Die einheitlichen Uniformen sollten die sozialen Unterschiede ihrer Mitglieder überdecken, das Gemeinschaftsgefühl stärken und Disziplin und Ordnung vorspiegeln. Das Tragen uniformer Kleidungsstücke war bereits vor ihrer Machtübernahme 1933 ein Muss für Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliederungen. Durch Ankauf von für die einstigen Kolonialtruppen vorgesehenen Uniformen erklärt sich die braune Farbe, die für die Partei eine symbolhafte Bedeutung erlangte und in Verbindung mit dem Zeichen des Hakenkreuzes in der Öffentlichkeit bewusst zur Schau gestellt wurde. Innerhalb der politischen und paramilitärischen Gliederungen der NSDAP schuf man auf der Grundlage des Führer- und Gefolgschaftsprinzips spezielle Rangstufen und Dienstgrade. In Abgrenzung von den in der Reichswehr und bei der Polizei gebräuchlichen Symbolen wurde auf Elemente aus dem süddeutschen und österreichischen Raum zurückgegriffen.

Als äußeres Mittel der Gleichschaltung erfolgte nach 1933 eine Ausdehnung der Uniformierung auf fast sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die alle Altersgruppen erfasste. Das Nicht-Anlegen von Uniform konnte disziplinarische Folgen haben. Über die als „Gleichtrachten“ bezeichnete Kleidung von Organisationen und Berufsgruppen wachte die Reichszeugmeisterei, der die Kontrolle der Einhaltung von Produktions- und Tragevorschriften oblag. Sie vergab auch die Lizenzen an Schneidereien und andere Handwerke. Buchstäblich bis zum Kriegsende 1945 funktionierten die sogenannten Braunen Läden, über die Fahnen, Abzeichen und andere NS-Devotionalien zu erwerben waren.

Die Uniformen, Fahnen und NS-Symbole hatten bei Aufmärschen und den mit großen Aufwand inszenierten Massenveranstaltungen wie dem Reichsparteitag oder den jährlichen Kundgebungen zum 1. Mai eine entscheidende Bedeutung. Sie suggerierten die Einheit aller Teilnehmer, Gleichklang und Geschlossenheit der ganzen Nation.

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)

(Lebendiges Museum Online)

Die am 5. Januar 1919 in der aufgeheizten politischen Atmosphäre der Revolution von 1918/19 in München gegründete Deutsche Arbeiterpartei (DAP) war zunächst lediglich eine von vielen kleineren antisemitisch-völkischen Splittergruppen in der bayerischen Hauptstadt. Die Wahrnehmung der DAP als unbedeutender Diskussionszirkel änderte sich, nachdem ihr im Herbst 1919 Adolf Hitler beitrat. Als begabter Redner verschaffte er der Partei zunehmende Popularität in den völkischen Kreisen Bayerns, das zu Beginn der 1920er Jahre das Zentrum rechtsextremer Agitation gegen die verhasste Weimarer Republik darstellte. Am 24. Februar 1920 erfolgte auf der mit 2.000 Besuchern ersten Massenveranstaltung der DAP im Münchner Hofbräuhaus die Umbenennung in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Innerhalb weniger Monate verstand es Hitler, dank seines Agitationstalents für die Partei unersetzbar zu werden und sie in seinem Sinn zu instrumentalisieren.

Weltanschauung und Propaganda

Unter der Drohung auszutreten, entschied er Auseinandersetzungen innerhalb der NSDAP für sich. Am 29. Juli 1921 übertrug ihm die Generalmitgliederversammlung den Parteivorsitz mit diktatorischen Vollmachten, den Hitler bis zu seinem Selbstmord am 30. April 1945 innehatte und der es ihm bereits zu Beginn der 20er Jahre erlaubte, die Partei auf seine Person auszurichten.

Geprägt von einem aggressiven Antisemitismus und einer radikalen völkischen Weltanschauung blieben die 1920 im 25-Punkte-Programm dargelegten Zielsetzungen der NSDAP bewusst unscharf formuliert. Die Partei verstand sich in erster Linie als „Bewegung“ zur Mobilisierung der Massen. Alle „arischen“ Deutschen sollten im Sinne einer „Volksgemeinschaft“ in ihr erfasst werden. Zutiefst verachtete die NSDAP den Parlamentarismus und die politischen Parteien der Weimarer Republik, die sie für soziale Gegensätze und die „widernatürliche Spaltung des Volkes“ verantwortlich machte. Ihre wichtigste Aufgabe sah die Partei im Kampf gegen den Versailler Vertrag und das „internationale Judentum“. In leidenschaftlichen Reden – zumeist abgehalten in lärmenden Bierhallen – appellierte Hitler als „Heilsbringer“ und „Trommler für die nationale Sache“ mit schlagkräftigen Parolen an die Emotionen seiner Zuhörer, von denen rund ein Viertel Frauen waren.

Wie keine zweite Partei verstand es die NSDAP, durch pausenlose, geschickt inszenierte Aufmärsche ihres Wehrverbands Sturmabteilung (SA) mit Fahnen und Uniformen eine für viele Menschen verführerische Faszination auszuüben. Provokationen, einprägsame Plakate und Symbole wie das Hakenkreuz als Parteiabzeichen oder das dem linken politischen Gegner entliehene Rot als auffällige Leitfarbe waren zentrale Bestandteile der NS-Propaganda. Wichtiges Agitationsinstrument war die parteieigene Wochenzeitung „Völkischer Beobachter“, die ab Februar 1923 als Tageszeitung erschien. Im Oktober 1922 hatte sich die von Julius Streicher geführte „Deutsch-Sozialistische Partei“ mit ihren 2.000 Mitgliedern der NSDAP angeschlossen.

Obwohl sich in vielen Orten des Deutschen Reichs nationalsozialistische Gruppierungen sammelten, war die NSDAP Anfang der 20er Jahre weitgehend auf Bayern mit dem Parteizentrum München beschränkt. Hier erfreute sie sich bester Verbindungen zu rechten Kreisen aus Reichswehr, Politik und Wirtschaft. Da Hitler zur Erlangung der politischen Macht die Teilnahme an Wahlen ablehnte und stattdessen unverhohlen Putschpläne gegen die verhasste „Judenrepublik“ äusserte, war die NSDAP ab November 1922 in Preussen verboten. In Bayern hingegen konnte die rund 20.000 Mitglieder zählende NSDAP Ende Januar 1923 ihren ersten Reichsparteitag durchführen.

Inflation und Hitler-Putsch

Die Inflation im Deutschen Reich brachte Millionen von Menschen 1923 um ihre Ersparnisse. Offiziell noch gültige, aber eigentlich wertlose Geldscheine bedruckten die Nationalsozialisten auf der Rückseite mit antijüdischen Karikaturen und führten so vor Augen, wen sie für die wirtschaftliche und finanzielle Katastrophe verantwortlich machten. Als Deutschland schliesslich auch im politischen Chaos zu versinken drohte und über das Deutsche Reich der Ausnahmezustand verhängt wurde, schien die Situation für den ersehnten Putsch gegen die Republik günstig. Wie die Nationalsozialisten verachteten viele Menschen in Deutschland zutiefst die „verjudete“ Weimarer Republik, deren Repräsentanten den Versailler Vertrag unterzeichnet hatten und der man die wirtschaftlichen und sozialen Missstände der ersten Nachkriegsjahre anlastete. Ein grosser Teil der deutschen Bevölkerung war aufgrund von Inflation, Not und ungesicherter Zukunft unzufrieden mit den demokratischen Verhältnissen und damit empfänglich für radikale Parolen und vermeintlich einfache politische Lösungen. Diese systemfeindliche Stimmung wollten Hitler und seine Anhänger ausnutzen, als sie nach Vorbild von Benito Mussolinis „Marsch auf Rom“ von 1922 am 9. November 1923 den „Marsch auf Berlin“ zu initiieren versuchten. Der Hitler-Putsch endete allerdings nach nur wenigen hundert Metern an der Münchner Feldherrnhalle in einem Desaster. Vier Polizisten und 14 Demonstranten kamen bei Schusswechseln ums Leben. Die NSDAP wurde im November 1923 reichsweit verboten und Hitler im April 1924 wegen „Hochverrats“ zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Die letztlich rund achtmonatige Haft in Landsberg nutzte Hitler, um in dem programmatischen Werk „Mein Kampf“ seine von Rassendoktrin und Sozialdarwinismus geprägte Weltanschauung zu beschreiben.

Als Hitler wegen „guter Führung“ am 20. Dezember 1924 vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, befanden sich die Reste der NSDAP in einer schweren Krise. Mitputschisten wie Gregor Strasser und Erich Ludendorff hatten sich in der Nationalsozialistischen Freiheitspartei gesammelt, andere wie Julius Streicher und Alfred Rosenberg waren Mitbegründer der „Grossdeutschen Volksgemeinschaft“. Hitler lehnte nach der Haftentlassung den Beitritt zu einer der beiden miteinander konkurrierenden Splittergruppierungen ab und erreichte am 26. Februar 1925 die Neugründung der NSDAP. Auf der „Bamberger Führertagung“ ein Jahr später gelang es ihm, die Verankerung antikapitalistischer Forderungen nach einem „nationalen Sozialismus“ und Verstaatlichung der Wirtschaft, wie es vor allem die Brüder Gregor und Otto Strasser sowie anfänglich auch Joseph Goebbels forderten, in das Parteiprogramm zu unterbinden und seine parteiinterne Machtstellung endgültig zu manifestieren.

Der Aufstieg zur Massenpartei

Als Konsequenz aus dem gescheiterten Hitler-Putsch von 1923 verfolgte die NSDAP ab 1925 eine Taktik der Legalität. Nicht durch einen gewaltsamen Umsturz sollte die Republik beseitigt werden, sondern durch Teilnahme an Wahlen und durch Vergrösserung der nationalsozialistischen Bewegung, die in der Konsolidierungsphase ab Mitte der zwanziger Jahre zunehmend in eine Hitler-Bewegung überging, in der Hitler – nun auch im offiziellen Sprachgebrauch der Partei als „Führer“ bezeichnet – die uneingeschränkte Autorität besass. Der „Führerkult“ und Hitlers Charisma wurden zu zentralen Elementen der NSDAP, die 1926 für Parteigenossen den Hitlergruss einführte. Zwischen 1925 und 1930 stieg die Mitgliederzahl der Partei von 27.000 auf rund 130.000. Trotz des beträchtlichen Mitgliederzuwachses waren die Wahlergebnisse aufgrund der relativen politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung in der zweiten Hälfte der 20er Jahre für die Führung der NSDAP enttäuschend. Bei der Reichstagswahl 1928 erreichte sie lediglich 2,6 Prozent der Stimmen.

Begleitet vom Strassenterror der SA avancierte die NSDAP nach 1930 zu einem Auffangbecken für alle Gegner der nicht vom Volk durch Wahlen legitimierten Präsidialkabinette. Bis Januar 1933 erhöhte sich ihre Mitgliederstärke auf rund 850.000. Aufmärsche und pausenlose Agitation lockten vor allem Jugendliche und junge Männer an die NSDAP oder ihre Gliederungen wie Hitler-Jugend (HJ) oder SA. Obwohl sich die Parteimitglieder zu einem Grossteil aus dem Mittelstand rekrutierten, wies die NSDAP mit einem starken Arbeiteranteil eine ausgewogenere Sozialstruktur als alle anderen Parteien der Weimarer Republik auf. Als neuartige und sich modern darstellende „Volkspartei“ warb sie in allen sozialen Schichten erfolgreich um Mitglieder und Wähler.

Der Weg zur Macht

Die von der NSDAP mit der DNVP, dem Stahlhelm und dem Alldeutschen Verband 1929 initiierte Kampagne für den Volksentscheid gegen den Young-Plan steigerte das Ansehen der Nationalsozialisten im rechten Lager enorm. Schliesslich profitierte die NSDAP wie keine andere Partei von der Weltwirtschaftskrise, die einen fruchtbaren Nährboden für antikapitalistische, antiliberale und vor allem für antisemitische Propaganda gegen das „internationale Finanzjudentum“ bot. Unter den Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der Massenverelendung feierte die NSDAP bei der Reichstagswahl vom 14. September 1930 einen erdrutschartigen Wahlerfolg: Mit 18,3 Prozent wurde sie zweitstärkste Partei und konnte die Zahl ihrer Reichstagsmandate von 12 auf 107 erhöhen. Kurz nach der Wahl trat Hitler Gerüchten über nationalsozialistische Putschpläne entgegen und legte am 25. September 1930 einen „Legalitätseid“ ab, wonach die NSDAP nur legal um die Macht kämpfe. Doch liess er keinen Zweifel daran aufkommen, dass er das politische System nach Erhalt der Macht radikal ändern würde. Um ihre Geschlossenheit im Kampf gegen die Weimarer Republik zu demonstrieren, schlossen sich im Oktober 1931auf Betreiben Hitlers und Alfred Hugenbergs die NSDAP und die DNVP mit einer Reihe nationalistischer Verbände zur „Harzburger Front“ zusammen.

Vor allem Nichtwähler wurden bei der Reichspräsidentenwahl 1932 und der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 mobilisiert. Eine starke Wählerbewegung zu der politisch noch unverbrauchten NSDAP kam von den konservativ-liberalen Parteien, denen immer weniger Menschen zutrauten, der katastrophalen Wirtschaftskrise Herr werden zu können. Viele Wähler waren überzeugt, in Hitler ihre „letzte Hoffnung“ zu finden. Als überragender Sieger der Reichstagswahl vom Juli 1932, aus der die NSDAP mit 37,4 Prozent als stärkste Partei hervorging, verlangte Hitler kompromisslos die ganze politische Macht, die ihm Reichspräsident Paul von Hindenburg jedoch noch verweigerte. Hitler pokerte hoch, als er die ihm angebotene Vizekanzlerschaft ablehnte – denn der frustrierte Massenanhang der NSDAP begann bereits zu bröckeln. Trotz massiver finanzieller Unterstützung durch Grossindustrielle wie Fritz Thyssen, Albert Vögler oder Emil Kirdorf war die Parteikasse durch kostspielige Wahlkampfführungen leer, das Geld für weitere Agitation und Propaganda fehlte. Der sich mit der Reichstagswahl vom 6. November 1932 fortsetzende Abwärtstrend stürzte die Partei tief in die Krise.

Als die Leitartikel grosser deutscher Tageszeitungen zum Jahreswechsel 1932/33 bereits das nahe Ende der Hitler-Bewegung prophezeiten, mobilisierte die Partei noch einmal alles, um bei der Landtagswahl in Lippe Mitte Januar 1933 den Wählertrend umzubiegen. Mit 39,5 Prozent konnte die NSDAP in Lippe gegenüber der Reichstagswahl im November 1932 fünf Prozent zulegen. Von der NS-Propaganda wurde die Stimmenzunahme als Trendwende gefeiert, um die Hoffnung der NSDAP-Anhänger auf die ersehnte Machtübernahme auf Reichsebene am Leben zu erhalten. Tatsächlich bot im Januar 1933 der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen – von Hindenburg mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt – Hitler in einem Geheimtreffen die Kanzlerschaft in einem national-konservativen Kabinett an. Nur für wenige Monate, so die verhängnisvolle Fehleinschätzung vieler konservativer Politiker, sollte die NSDAP mit ihrer Massenbasis dem am 30. Januar 1933 eingesetzten Kabinett der „nationalen Konzentration“ unter Reichskanzler Hitler parlamentarisch den Rücken freihalten, bevor die NSDAP politisch verschlissen sei.

Sturmabteilung (SA)

(alpha historie)

„Die NSDAP war eng mit ihren paramilitärischen Zweigen verbunden und wurde weitgehend von ihnen definiert Sturmabteilung (SA) und die Schutzstaffel (SS). Jeder verkörperte die Faszination der Nazis für Militarismus, Autoritarismus, Ordnung und Disziplin. Sie hatten ihre eigenen Uniformen, Dienstgradstrukturen, Auszeichnungen und Ausbildungspläne. im Gegensatz zu den Reichswehr Allerdings schworen die SA- und SS-Soldaten der Partei und nicht Deutschland die Treue. Ihr Symbol war das Berüchtigte Hakenkreuz oder Hakenkreuz, ein Emblem der Partei. Sie paradierten an der Spitze von Parteitagen in Nürnberg, um die Disziplin, Organisation und Stärke der Nationalsozialisten zu demonstrieren. Doch SA und SS hatten viel mehr zu bieten als schicke Uniformen, Stechschritte und beeindruckende Zeremonien. Diese Gruppen hatten eine unheimlichere Funktion. Sie fungierten als Muskel der Partei und gingen mit Einschüchterung und Gewalt gegen politische Gegner vor.

Bis zum Sommer von 1934, dem Sturmabteilung (SA) war der grösste und am meisten gefürchtete paramilitärische Zweig der NSDAP. Die Ursprünge der SA gehen auf die ersten Wochen der Partei zurück, als faustfreudige Mitglieder Freibier bekamen, um bei Versammlungen und Kundgebungen für Sicherheit zu sorgen. Die frühe SA war voll von stämmigen Ex-Soldaten, Bierkneipenschlägern, bösartigen Judenhassern und Antikommunisten – Männern, die nationalistisch und reaktionär waren, aber mehr daran interessiert waren, mit den Köpfen zu treten, als eine politische Debatte zu inszenieren. Bis September 1921 hatte Hitler diese Männer zu seiner eigenen Privatarmee formiert. Er wählte den Namen Sturmabteilung („Sturmtruppen“) und befahl ihnen, Uniformen im Militärstil zu tragen. Die Organisatoren der Partei erwarben eine Massenlieferung billiger, aus Armeebeständen bestehender brauner Hemden, die zum charakteristischen Gewand der SA wurden. Rund 600 SA-Soldaten unterstützten Hitler, als er im November 1923 versuchte, die bayerische Regierung zu stürzen. Am nächsten Tag schlossen sich ihnen weitere 1,500 SA-Männer an, die kleine Armee marschierte an Hitlers Seite in Richtung München-Zentrum. Von den 16 Nazis, die während des Putsches von der Polizei getötet wurden, waren die überwiegende Mehrheit SA-Braunhemden.

Nach dem Münchner Putsch wurde die SA zur illegalen Organisation erklärt. Sie verschwand nicht, sondern erfand sich als neue Gruppe neu Frontbann und seine Aktivitäten abzuschwächen. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 1925 begann Hitler mit der Umstrukturierung der SA und ordnete die Bildung neuer Einheiten an. Er ernannte einen neuen Kommandanten, Franz Pfeffer von Salomon. Ein ehemaliger Freikorps Der Offizier von Salomon hatte 1923 Terrorangriffe gegen französische Truppen angeführt, die das deutsche Ruhrgebiet besetzten. Durch von Salomon hoffte Hitler, den unabhängigen Geist einzudämmen, der während seiner Gefangenschaft in den Reihen der SA gewachsen war. Hitler wollte eine paramilitärische Truppe, die die Kontrolle über die Strassen übernehmen konnte; Er wollte nicht, dass die SA so mächtig und unabhängig wurde, dass sie die Kontrolle über die Partei übernehmen könnte. Hitler äusserte diese Bedenken 1926 in einem Brief an von Salomon:

Die Bildung der SA folgt keinem militärischen Standpunkt, ausser dem, was für die Partei zweckmässig ist. Soweit seine Mitglieder körperlich trainiert sind, sollte der Schwerpunkt nicht auf militärischen Übungen, sondern auf sportlicher Betätigung liegen. Boxen und Ju-Jitsu schienen mir immer wichtiger zu sein als jedes schlechte Halbtraining im Schiessen … Was wir brauchen, sind nicht ein oder zweihundert mutige Verschwörer, sondern hunderttausend Kämpfer für unsere Ideologie. Die Arbeit sollte nicht im Verborgenen, sondern in mächtigen Massenumzügen weitergeführt werden. Nicht durch Dolche und Gifte und Pistolen kann dem Nationalsozialismus der Weg geebnet werden, sondern durch die Eroberung der Strassen. Wir müssen dem Marxismus beibringen, dass der zukünftige Herr der Strasse der Nationalsozialismus ist, so wie er eines Tages auch der Herr des Staates sein wird.

Viele in der Basis der SA teilten diese Ansicht nicht. Sie sahen in der SA eine Volksbewegung und eine schnell wachsende Revolutionsarmee, nicht nur ein gehorsames Werkzeug Hitlers und der NSDAP. Dabei handelte es sich nicht unbedingt um Illoyalität, sondern um eine Meinungsverschiedenheit über die Rolle der SA. Innerhalb der SA gab es auch interne Unzufriedenheit über Kleinigkeiten wie Bezahlung und Bevorzugung bei Beförderungen. Einige waren auch darüber unzufrieden, dass die NSDAP-Hierarchie sich geweigert hatte, mehr SA-Mitgliedern die Teilnahme an Wahlen zu ermöglichen Reichstag Sitze.

„Das Offizierskorps der Reichswehr betrachtete die Sturmabteilung zu Recht als ein Rudel undisziplinierter und unhöflicher Penner, die für eine in der Geschichte der Nation beispiellose Gewaltherrschaft auf den Strassen verantwortlich waren, eine Zeit roher Brutalität und Terrors, in der selbst unschuldige Menschen lebten wurde unter dem Deckmantel gerechtfertigter politischer Aktivitäten zur Beilegung persönlichen Grolls ermordet. „

Trevor Ravenscroft, Schriftsteller

Im Vorfeld spitzten sich die Spannungen zwischen SA-Kommandeuren und der Parteiführung zu Reichstag Wahlen im September 1930. Um sich als legitimer Politiker zu präsentieren, befahl Hitler der SA, ihre Angriffe auf Gewerkschafter, Kommunisten und Juden einzustellen. Dies erzürnte die Radikalen in der SA und führte im August 1930 zu einem internen Aufstand. Walter Stennes, ein Berliner SA-Kommandeur, stellte Hitler eine Reihe von Forderungen, von denen die bemerkenswerteste darin bestand, dass die Partei drei Forderungen stellen sollte Reichstag SA-Mitgliedern stehen Sitzplätze zur Verfügung. In der Zwischenzeit durchsuchten SA-Männer, die Stennes treu ergeben waren, mehrere Parteibüros. Hitler lehnte Stennes ‚Forderungen ab und entliess von Salomon, weil er den Aufstand nicht vorausgesehen oder angemessen gehandhabt hatte.

Konfrontiert mit einer mächtigen SA, die ihn stürzen könnte, übernahm Hitler die direkte Führung der Organisation – er hatte jedoch kein Interesse daran, die SA persönlich zu leiten. Dafür wandte sich Hitler an einen seiner engsten Verbündeten. Ernst Röhm war ein Veteran des Ersten Weltkriegs, der 1923 in München an der Seite Hitlers gestanden hatte Putsch. Nachdem er dem Gefängnis entgangen war, reiste Rohm nach Südamerika, um als Militärberater zu arbeiten. Im September 1930 berief Hitler ihn zurück, um die Leitung der SA zu übernehmen. Röhm war ein erfahrener Militärbefehlshaber und ein inspirierender Anführer – doch er wich schnell von Hitlers Anweisungen ab. Röhm hatte seine eigenen grossen Visionen für die SA: Er wollte sie von einer unorganisierten Gruppe von Strassenschlägern in eine Bürgerarmee verwandeln, die eines Tages die SA ersetzen würde Reichswehr. Er machte sich daran, die Mitgliederzahl der SA durch Propaganda und energische Rekrutierung zu vergrössern (siehe Bild). Rohm organisierte auch die Übernahme anderer paramilitärischer Organisationen. 1933 übernahm die SA die Kontrolle über das Stahlhelm (‚Stahlhelm‘) und der Kyffhauserbund (ein Kriegsveteranenverband). Beamte, Polizisten und andere als geeignet erachtete Personen gerieten unter erheblichen Druck, der SA beizutreten.

Ende 1933 verfügte die SA über rund drei Millionen Soldaten und Röhm war zum Nazi-Ministerium befördert worden. Das rasante Wachstum der SA bereitete nicht nur Hitler, sondern auch den Deutschen grosse Sorge Reichswehr, die gemäss den Bestimmungen des Versailler Vertrages gesetzlich noch auf nur 100,000 Mann begrenzt war. Rohm erläuterte seine Absichten in einem Brief vom Oktober 1933: „Ich betrachte die Reichswehr jetzt nur noch als ausbildungsschule für das deutsche Volk. Die Kriegsführung und damit auch die Mobilisierung in der Zukunft ist Aufgabe der SA“.

- Das Sturmabteilung oder SA begann als Sicherheitsarm der NSDAP. Die SA, die hauptsächlich aus ehemaligen Soldaten und Strassenschlägern bestand, sicherte Nazi-Versammlungen, löste rivalisierende Versammlungen auf und belästigte Gegner.

- In 1921 nahm die SA als paramilitärische Gruppe eine klarere Form an. Es verabschiedete Rekrutierungs- und Ausbildungsprogramme, eine Uniform mit braunem Hemd, eine Rangstruktur und Abzeichen im Militärstil.

- Die SA wuchs in den späten 1920s und frühen 1930s weiterhin schnell. Dies führte zu unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Nazibewegung darüber, was die SA war, was sie sein sollte und wie sie Hitler und der Partei dienen sollte.

- Hitler selbst begann sich Sorgen über die Grösse und Stärke der SA sowie über die Einstellungen und Ambitionen ihrer Führung zu machen. Offiziere auf Deutsch Reichswehr waren auch besorgt.

- In 1930 übergab Hitler die Führung der SA an Ernst Röhm, einen langjährigen Verbündeten und Veteranen der Münchner Putsch. Unter Röhms Kommando wuchs die SA weiter und erreichte Ende 1933 eine Mitgliederzahl von rund drei Millionen.

Der Röhm Putsch

(Wikipedia)

Als Röhm-Putsch bezeichnete die nationalsozialistische Führung die Ereignisse Ende Juni/Anfang Juli 1934, bei denen auf Befehl Adolf Hitlers Führungskräfte der Sturmabteilung (kurz SA) einschliesslich des Stabschefs Ernst Röhm und mehrere Gegner des NS-Regimes ermordet wurden. Die Ereignisse wurden später auch als Röhm-Aktion oder Röhm-Morde bezeichnet. Die nationalsozialistische Propaganda rechtfertigte die Morde mit der unwahren Behauptung, dass die SA unter Röhm einen baldigen Putsch oder überhaupt irgendeine Aktion geplant habe. In der Folge wurde der Ausdruck Röhm-Putsch von Hitler und der NS-Propaganda nicht mehr nur für den angeblichen Putsch, sondern für die gesamten Ereignisse einschliesslich der von Hitler befohlenen Morde benutzt.

In der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli 1934 wurden Ernst Röhm und weitere auf Hitlers Anweisung am Tegernsee zusammengekommene Funktionäre der SA-Führung festgenommen und – zum Teil noch in derselben Nacht – durch Angehörige der SS ermordet. Weitere Morde folgten in den nächsten Tagen. Es sind etwa 90 Ermordete namentlich nachgewiesen, einige Forscher gehen aber von etwa 150–200 Ermordeten aus. Dazu gehörten ausser SA-Mitgliedern weitere, von der nationalsozialistischen Führung für ihre eigene Machtsicherung als gefährlich eingeschätzte Personen, darunter bekannte Persönlichkeiten wie Kurt von Schleicher, Hitlers Amtsvorgänger als Reichskanzler, und Generalmajor Ferdinand von Bredow, der frühere stellvertretende Reichswehrminister, sowie Gregor Strasser als Reichspropagandaleiter und Reichsorganisationsleiter bis 1932 bedingt durch die Strasser-Krise. Daneben gab es aufgrund von Verwechslungen auch Zufallsopfer.

Die vor allem auf Betreiben von Hitler und Hermann Göring lange vorbereitete „Säuberungswelle“ wurde durch Kommandos der SS mit Unterstützung der Gestapo und der Reichswehr durchgeführt. Zugrunde lagen der Mordaktion NS-interne ideologische Differenzen und machtpolitische Spannungen zwischen der SA und Teilen der NSDAP, auf deren Seite Hitler stand. Nach den Morden verlor die SA ihre politische Bedeutung, die SS wurde selbständig und nahm eine wichtige Rolle ein.

Begriff

Neben dem von der NS-Propaganda verbreiteten Begriff Röhm-Putsch war zunächst der Ausdruck Röhm-Revolte vorherrschend. Die Morde wurden also als präventive Massnahme gegen einen angeblich unmittelbar bevorstehenden Putsch Röhms dargestellt. Auf diese Weise sollte ihnen der Anschein einer Legitimation verschafft werden. Obwohl es seitens Röhms keine Putsch-Pläne gab, hat sich in der deutschen Geschichtswissenschaft der damalige Propaganda-Begriff „Röhm-Putsch“ gehalten. Alternative Begriffe sind Röhm-Morde oder Röhm-Aktion.

In Übernahme einer Formulierung aus Hitlers Rechtfertigungsrede vor dem Reichstag am 13. Juli 1934 werden die Morde in der englischsprachigen Forschung gängig als „Night of the Long Knives“ bezeichnet, auch im Deutschen ist mit der „Nacht der langen Messer“ häufig dieses Ereignis gemeint.

Vorgeschichte

Die SA hatte wesentlich zur Machtergreifung beigetragen. Noch am 31. Dezember 1933 dankte Hitler Röhm in einem besonders herzlichen Schreiben für dessen „unvergängliche(n) Dienste“ und versicherte ihn für das neue Jahr seiner Freundschaft. Röhm konnte sich zum Ärger Görings und Goebbels’ als zweiten Mann im Staate sehen und kam in den Genuss (wahrscheinlich von ihm selbst erzwungener) öffentlicher Bevorzugungen in der Umgebung Hitlers. Röhm soll zudem umfangreiche Machtansprüche – so die Ernennung zum Kriegsminister – an Hitler herangetragen und diese auch mit kompromittierenden Informationen erpresst haben. Aber der Status der SA zur NSDAP und die „Deutungshoheit“ über die nationalsozialistische Bewegung blieben zunächst ungeklärt. Während Röhm und die SA-Führung die SA als eigentliche Trägerin der Bewegung sahen, wollten die NSDAP-Oberen dieser nur die Stellung einer Ordnungstruppe der Partei zugestehen. Nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten 1933 verschärften sich die Spannungen. Zum einen kamen die wahllosen Ausschreitungen der SA der Herrschaftssicherung durch die NSDAP nicht zugute, zum anderen wollte die SA mittelfristig die Reichswehr beerben. Gemäss dem Versailler Vertrag von 1919 umfasste die Reichswehr 100.000 Mann. Die SA, die zum Zeitpunkt der Regierungsübernahme erheblich weniger als 500.000 Mitglieder hatte, war bis Mitte 1934 auf rund viereinhalb Millionen Mitglieder angewachsen, wobei viele Neuzugänge durch die Eingliederung der nationalen Wehrverbände wie des Stahlhelms zu verzeichnen gewesen waren. Ausserdem legte die SA-Führung grossen Wert auf den sozialistischen Aspekt und wollte einen Umbau der Gesellschaft sowie Enteignungen nach dem 25-Punkte-Programm der NSDAP von 1920.

Röhm verfolgte weitreichende politische Ziele. So erschien im Januar 1934 in den Nationalsozialistischen Monatsheften und im Völkischen Beobachter ein Beitrag Röhms, in dem er verkündete, das Ziel der nationalsozialistischen Revolution sei noch nicht erreicht. SA und SS würden, wenn es sein müsse, sterben für die Idee des Hakenkreuzes.

In derselben Ausgabe der Nationalsozialistischen Monatshefte erschien aber auch ein Beitrag von Rudolf Hess, in dem er erklärte, für SA und andere Teilorganisationen bestehe nicht die geringste Notwendigkeit, ein Eigendasein zu führen. Zu dieser Zeit erhielt der Chef des preussischen Geheimen Staatspolizeiamtes, Rudolf Diels, den Auftrag, Material gegen die SA zu sammeln. Nachdem Röhm am 1. Februar 1934 dem Reichswehrminister Werner von Blomberg eine Denkschrift übersandt hatte, wonach die künftige Funktion der Reichswehr auf ein reines Ausbildungsheer beschränkt sein solle, stellte Blomberg bei einer Befehlshaberbesprechung fest, der Versuch einer Einigung mit der SA sei gescheitert. Reichswehrdienststellen erhielten nun ebenfalls den Auftrag, Material gegen die SA zu sammeln.

Hitler wies in einer Ansprache vor Gauleitern am 2. Februar 1934 in Berlin die Darstellung Röhms zurück, die Revolution sei noch nicht beendet. Er wollte den Ruf des Strassenkämpfers ablegen, weil er wegen seiner geplanten Aufrüstung der Wehrmacht auf die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Reichswehr, deren Waffenmonopol er bestätigt hatte, angewiesen war. Dies stand in Konflikt zum Willen Röhms, die SA in eine reguläre Armee umzuwandeln. Am 28. Februar gab Hitler vor den Spitzen von SA und Reichswehr bekannt, für seine Pläne sei eine Miliz ungeeignet, es komme nur eine Wehrmacht mit allgemeiner Wehrpflicht in Frage. Hauptauftrag für die Sturmabteilungen sei die politische Erziehungsarbeit. Er warnte die SA ausdrücklich davor, ihm in dieser Frage Schwierigkeiten zu machen.

Für Röhm war Hitlers Entscheidung eine bittere Niederlage. Nach der Veranstaltung äusserte er im Kreis der anwesenden SA-Führer: „Was der lächerliche Gefreite erklärte, gilt nicht für uns. Wenn nicht mit, so werden wir die Sache ohne Hitler machen.“ Ein Zuhörer, SA-Obergruppenführer Viktor Lutze, informierte Hess über diese Äusserung. Anschliessend wurde Lutze von Hitler auf dem Berghof zu einer mehrstündigen Unterredung empfangen.

Von der SS wurden Gerüchte über einen angeblich bevorstehenden Putsch durch Röhm sowie über dessen homosexuelle Neigungen verbreitet, letzteres zu dieser Zeit ein schwerer Makel und ein Straftatbestand (§ 175 StGB), der Hitler allerdings davor nicht gestört hatte („Die Partei ist kein Internat für höhere Töchter, sondern eine Kampforganisation.“). Die Homosexualität Röhms war sogar ein offenes Geheimnis, unter anderem durch die Zeitung „Der gerade Weg“ von Fritz Gerlich hervorgehoben. Gleichwohl gärte schon länger ein ideologischer Konflikt um Röhms Homosexualität, der schon 1932 zu einem ersten, gescheiterten Mordkomplott führte. SS- und Gestapo-Chef Heinrich Himmler, der für die Ausschaltung Röhms massgeblich verantwortlich war, sah die Homosexualität als eine Bedrohung des Staates, den er im Sinne des antisemitischen und antifeministischen Philosophen Hans Blüher als eine Domäne des Mannes betrachtete. Homosexuelle Männer strebten in seinen Augen danach, staatliche Strukturen zu unterwandern, was diese aber nicht, wie Blüher meinte, stärke, sondern im Gegenteil zur „Zerstörung des Staates“ führe. Himmler konnte sich mit dieser Sichtweise schliesslich durchsetzen. In Röhm, der in seinem engeren Umfeld tatsächlich einige homosexuelle SA-Funktionäre installiert hatte, sah Himmler eine Art Kronzeugen seiner Verschwörungstheorie. Die Ermordung Röhms wurde gegenüber der Öffentlichkeit als Abwehr des Putschversuches einer homosexuellen Clique legitimiert.

Im April 1934 startete die Reichswehr eine Wehrpropaganda-Kampagne, in der die Armee zum alleinigen Waffenträger der Nation erklärt wurde. Im Mai wurden die militärischen Dienststellen erneut angewiesen, über Verstösse der SA gegen die im Februar abgeschlossene Vereinbarung zu berichten.

Indessen hielt Röhm weiterhin Reden, in denen er die SA und die nationalsozialistische Revolution in den Mittelpunkt stellte. Er veranstaltete im Frühjahr 1934 grossangelegte Geländeübungen und Mobilmachungen. Im Mai erging eine Anweisung Röhms, Berichte zum Thema Feindseligkeiten gegen die SA zu sammeln.

Am 11. Mai 1934 startete Goebbels eine seit Wochen vorbereitete Aktion gegen Miesmacher und Kritikaster, die er im Juni beträchtlich ausweitete. Noch am 11. Mai des Jahres verteidigte er dabei aber ausdrücklich die SA.

Am 4. Juni 1934 kam es zu einer rund fünf Stunden dauernden Aussprache zwischen Hitler und Röhm, woraufhin Röhm wegen eines rheumatischen Leidens eine Kur in Bad Wiessee antrat und am 8. Juni einen generellen Urlaub der SA für Juli verfügte.

Eine weitere Gruppe, welche im Frühjahr 1934 darauf aus war, die SA und das nationalsozialistische Regime als Ganzes zu schwächen, bestand aus Mitarbeitern des Vizekanzlers Franz von Papen. Diese „Jungkonservativen“ wurden angeführt von Papens Pressechef Herbert von Bose und dem bayerischen Juristen und Publizisten Edgar J. Jung. Diese oppositionellen Elemente innerhalb der neuen Regierung schmiedeten Pläne für den Sturz des NS-Regimes, an dessen Stelle sie eine neue Regierung der gemässigten Rechten setzen wollten. Die radikale Rhetorik der SA empfanden diese „Jungkonservativen“ als besonders abscheulich und sahen in der von den Nazis gepredigten „sozialen“ Revolution einen finalen Triumph der „Herrschaft der Minderwertigen“, was nur zu Terror, Brutalität und Gesetzeslosigkeit führen könne.

Letzter Auslöser für die folgende sich über mehrere Tage hinweg erstreckende gezielte Ermordung zahlreicher Menschen war möglicherweise die Marburger Rede Papens am 17. Juni 1934 an der Universität Marburg. Papen wandte sich gegen die rigide Presselenkung, gegen die Vorherrschaft einer einzigen Partei und ganz besonders gegen die Befürworter einer zweiten nationalsozialistischen Revolution.

Am selben Tag drohte Hitler auf einer Kundgebung des thüringischen NSDAP-Gaus in Gera, die „geballte Faust der Nation“ werde jeden niederschmettern, der es wage, auch nur den leisesten Versuch einer Sabotage zu unternehmen. Die Verbreitung von Papens Rede wurde durch Goebbels unterdrückt; das Bemühen Papens, deshalb mit Reichspräsident Paul von Hindenburg zu sprechen, konnte Hitler hinauszögern.

Am 21. Juni 1934 suchte Hitler Hindenburg auf Gut Neudeck auf. Die Ereignisse während dieses Besuchs werden unterschiedlich dargestellt. Der britische Historiker John Wheeler-Bennett vertritt die These, dass sowohl der anwesende Blomberg als auch Hindenburg selbst Hitler ultimativ aufgefordert hätten, das für den inneren Frieden Deutschlands Notwendige zu tun. Andernfalls würde der Reichspräsident den Ausnahmezustand verhängen und so Hitler entmachten. Ähnliche Darstellungen finden sich im Weissbuch über die Erschiessungen des 30. Juni 1934 (Paris 1935) und in der Darstellung des amerikanischen Journalisten William L. Shirer. Die Historikerin Kirstin A. Schäfer spricht in diesem Zusammenhang von „Gerüchten“, für die in Blombergs eigenen Aufzeichnungen kein einziger Beleg existiere. Hitler selbst äusserte sich gegenüber Alfred Rosenberg laut dessen Tagebucheintrag vom 28. Juni 1934 dahingehend, dass Hindenburg noch nie so freundlich zu ihm gewesen sei wie bei diesem Besuch.

Am 22. Juni rief Hitler den ihm ergebenen Viktor Lutze an und befahl ihm, von jetzt an keine Befehle aus München mehr zu befolgen, sondern nur noch seine eigenen. Himmler eröffnete an diesem Tag dem Führer des SS-Oberabschnittes Mitte, Friedrich Karl von Eberstein, dass Röhm mit der SA putschen wolle und er – von Eberstein – deshalb seine SS-Verbände in stille Alarmbereitschaft versetzen und mit der Reichswehr Kontakt aufnehmen solle. Am 23. Juni informierte der Chef des Allgemeinen Waffenamtes der Reichswehr, Oberst Friedrich Fromm, seine Offiziere über Putschabsichten der SA. Die SS sei auf Seiten der Reichswehr, ihr könnten Waffen ausgehändigt werden.

In den folgenden 48 Stunden teilte Hitler dem Reichswehrminister Blomberg mit, er werde am 30. Juni 1934 persönlich eingreifen und mit den Putschisten abrechnen. Daraufhin setzte der Chef der Heeresleitung, General Werner von Fritsch, die gesamte Reichswehr in Alarmbereitschaft. Am 25. Juni sprach Rudolf Hess im Reichssender Köln und kritisierte „Provokateure“, die versuchten, Volksgenossen gegeneinander aufzuhetzen und dieses verbrecherische Spiel mit dem Ehrennamen einer zweiten Revolution zu bemänteln.

Ermordung Röhms

Um den 25. Juni 1934 wurden die SS- und SD-Führer nach Berlin berufen, wo ihnen Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich erklärten, eine Revolte der SA stehe unmittelbar bevor, weshalb Abwehrmassnahmen vorbereitet werden müssten. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde die Reichswehr über einen bevorstehenden Putsch informiert, woraufhin für SS und SD Waffen, Transportraum, Unterbringungsmöglichkeiten und Eingreifreserven bereitgestellt wurden. Papens Redenschreiber Edgar Jung wurde bereits zu dieser Zeit festgenommen und in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli ermordet. Hitler, Göring und andere Spitzen des Regimes einigten sich schliesslich auf eine „Reichsliste“ der zu Ermordenden und Festzunehmenden.

Am 27. Juni 1934 erschien der Kommandeur der SS-Leibstandarte, Sepp Dietrich, im Reichswehrministerium und erbat sich von dem zuständigen Stabsoffizier zusätzliche Waffen und Munition für einen geheimen und sehr wichtigen Auftrag des Führers, woraufhin alles Gewünschte zur Verfügung gestellt wurde. Am 28. Juni waren die technischen Vorbereitungen abgeschlossen. An diesem Tag wurde Röhm aus dem Verband der Deutschen Offiziere ausgestossen, ohne dass er selbst oder die Öffentlichkeit etwas davon erfuhr. Hitler begab sich an diesem Tag mit Göring und Lutze nach Essen, um an der Hochzeit von Gauleiter Josef Terboven teilzunehmen. Während der Feier traf die Nachricht ein, Hindenburg werde Papen voraussichtlich am 30. Juni empfangen, worauf sich Hitler sofort in sein Hotel bringen liess.

Am 28. Juni verbreitete Heydrich die Verschwörungstheorie, Röhm hätte Verbindungen nach Frankreich; auch wären staatsfeindliche Kräfte einschliesslich der Kommunisten und reaktionärer Kreise in seine Vorhaben verwickelt. Auf einen Anruf Himmlers hin, der meldete, die Berliner SA wolle in 48 Stunden losschlagen, flog Göring auf Weisung Hitlers zurück nach Berlin, um die hier vorgesehenen Aktionen einzuleiten. Röhms Adjutant erhielt telefonisch den Befehl, dafür zu sorgen, dass alle SA-Führer am späten Vormittag des 30. Juni bei einer Besprechung mit Hitler in Röhms Urlaubsort Bad Wiessee anwesend wären. Röhm selbst zeigte sich gegenüber seinem Adjutanten erfreut über diese Ankündigung. Am 29. Juni erschien im parteiamtlichen Völkischen Beobachter ein ungewöhnlicher Aufsatz Blombergs, in dem er versicherte, die Reichswehr stehe hinter dem Führer des Reiches Adolf Hitler. Am Vormittag besichtigte Hitler Arbeitsdienstlager, am Nachmittag des 29. Juni fuhr er nach Bad Godesberg und traf im Rheinhotel Dreesen mit Goebbels und gegen 20 Uhr mit SS-Obergruppenführer Sepp Dietrich zusammen, der zuvor von der Reichswehr Waffen organisiert hatte. Dietrich hatte nach München zu fliegen und sollte sich von dort telefonisch bei ihm zum Empfang weiterer Befehle melden. Gleichzeitig wurden 220 Mann der Leibstandarte mit der Bahn nach Oberbayern gebracht.

Goebbels, der eigentlich ein Vorgehen gegen die „Reaktion“ um Papen erwartet hatte, erfuhr jetzt, dass der Hauptschlag gegen Röhm und die SA geführt werden sollte. Hitler begründete ihm dies damit, es gebe Beweise, dass Röhm zum Zwecke des Hoch- und Landesverrats mit dem französischen Botschafter in Deutschland François-Poncet, Schleicher und Strasser konspiriere.

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 1934 randalierten in verschiedenen Teilen Deutschlands SA-Männer, denen Gerüchte über ein Vorgehen gegen die SA zu Ohren gekommen waren. In München zogen, aufgerufen durch anonyme Handzettel, in dieser Nacht etwa 3000 SA-Männer lautstark durch die Stadt. Es gelang jedoch Gauleiter Adolf Wagner, die Männer zu beruhigen. Die örtlichen SA-Befehlshaber August Schneidhuber und Wilhelm Schmid versicherten ihnen, die SA stehe rückhaltlos hinter dem Führer. Die Verfasser der Handzettel blieben unbekannt.

Bereits um Mitternacht traf Sepp Dietrich in München ein. Er wurde telefonisch angewiesen, zwei Kompanien der Leibstandarte SS Adolf Hitler abzuholen und um spätestens elf Uhr in Bad Wiessee zu sein. Am 30. Juni 1934 gegen zwei Uhr morgens startete Hitlers Flugzeug vom Flugplatz Hangelar, gegen vier Uhr traf er in Begleitung von Goebbels und Lutze in München ein.

Er begab sich mit seinem Gefolge sofort in das dortige Innenministerium und bestellte die örtlichen SA-Befehlshaber Schneidhuber und Schmid zu sich. Hitler hielt ihnen die nächtliche Aktion der SA vor, bezichtigte sie des Verrates und degradierte sie eigenhändig, indem er ihnen die Schulterstücke herunterriss. Beide wurden auf der Stelle festgenommen und in das Gefängnis Stadelheim verbracht.

Gegen fünf Uhr verliess Hitler das Innenministerium und begab sich, ohne auf die Ankunft Dietrichs und seiner zwei Kompanien zu warten, in Begleitung von Goebbels und Lutze sowie ausgesuchten SS-Männern nach Bad Wiessee. Kurz nach halb sieben hielten die drei Wagen vor dem Hotel Hanselbauer.

Dazu berichtete 1954 Hitlers Fahrer Erich Kempka: „Mit der Peitsche in der Hand betrat Hitler das Schlafzimmer Röhms in der Pension ‚Hanselbauer‘ in Bad Wiessee, hinter sich zwei Kriminalbeamte mit entsicherter Pistole. Er stiess die Worte hervor: ‚Röhm, du bist verhaftet!‘ Verschlafen blickte Röhm aus den Kissen seines Bettes und stammelte: ‚Heil, mein Führer!‘ ‚Du bist verhaftet!‘, brüllte Hitler zum zweiten Male, wandte sich um und ging aus dem Zimmer.“ So erging es auch den anderen SA-Führern. Nur Edmund Heines, Polizeipräsident in Breslau, der mit Erich Schiewek im Bett überrascht wurde, leistete Widerstand.

Als ein Lastwagen mit der schwerbewaffneten Stabswache der obersten SA-Führung erschien, entstand eine für Hitler kritische Situation. Es gelang ihm jedoch, die Leibwache Röhms durch scharfe Befehle zum Abzug zu veranlassen, während ihr Chef Julius Uhl als Gefangener im Keller sass. Auf dem Rückweg kehrte die Wache zwischen Wiessee und Gmund wieder um, aber da war es bereits zu spät, denn man hatte die Gefangenen inzwischen in der Gegenrichtung über Rottach-Egern in Richtung München abtransportiert.

Auf dem Münchner Hauptbahnhof wurden inzwischen die mit den Nachtschnellzügen aus allen Teilen Deutschlands zur anberaumten Konferenz angereisten SA-Führer von Beamten der Bayerischen Politischen Polizei festgenommen, darunter Georg von Detten, Manfred von Killinger, Peter von Heydebreck, Fritz von Krausser, Hans-Joachim von Falkenhausen, Hans Hayn und viele andere.

Ernst Röhm wurde zusammen mit der übrigen Führungsriege der SA am 30. Juni ins Gefängnis in München-Stadelheim gebracht. Auf Befehl Hitlers wurden die auf der „Reichsliste“ angekreuzten SA-Führer Wilhelm Schmid, August Schneidhuber, Hans Hayn, Peter von Heydebreck, Hans Erwin von Spreti-Weilbach und Edmund Heines von einem Kommando unter Sepp Dietrich in Stadelheim erschossen. Bei Röhm hatte Hitler zunächst noch Skrupel. Röhm wurde dann aber doch am Sonntag, den 1. Juli 1934, gegen 18 Uhr in Stadelheim auf Befehl Hitlers von Theodor Eicke und dem SS-Hauptsturmführer Michael Lippert aufgefordert, mit einer Pistole binnen zehn Minuten Selbstmord zu begehen. Als alles ruhig blieb, wies Eicke einen Vollzugsbeamten an, die Pistole aus der Zelle Röhms zu holen. Als Eicke und Lippert schiessend in die Zelle eindrangen, stand Röhm mit über der Brust aufgerissenem Hemd in der Mitte der Zelle. Eicke erschoss ihn.

Weitere Verhaftungen und Morde

Im Rahmen der Aktion wurden zahlreiche weitere SA-Angehörige und weitere als gefährlich angesehene oder unliebsame Personen überall in Deutschland festgenommen. Zu jenen Personen, die nach ihrer Verhaftung erschossen wurden oder die gleich an Ort und Stelle getötet wurden, ohne dass man sich die Mühe machte, sie zu verhaften, kamen gemäss den erhalten gebliebenen Verhaftungslisten 1124 Personen, welche im Verlauf der Aktion in „Schutzhaft“ genommen, aber nicht getötet wurden.

Gegen zehn Uhr traf Hitler im „Braunen Haus“ ein. Auf seine Anweisung hin rief Goebbels in Berlin an und gab an den mit der Oberaufsicht über die Durchführung der Aktion im norddeutschen Raum betrauten Hermann Göring das Stichwort „Kolibri“ durch. Göring bzw. der ihm unterstehende Leiter des Geheimen Staatspolizeiamtes Reinhard Heydrich setzte daraufhin in Berlin sowie in Breslau und Dresden Greifkommandos der SS, des Sicherheitsdienstes der SS (SD), der Gestapo sowie des (trotz seines Namens) zur Göring’schen Machtdomäne gehörenden SA-Feldjägerkorps in Marsch, die die in der „Reichsliste“ (sowie auf Sonderlisten einzelner höherer NS-Führer) aufgeführten höheren SA-Führer sowie einige nicht zur SA gehörende Personen, die als gefährlich angesehen wurden oder als unliebsam galten, in Haft nahmen. Darüber hinaus wurden zahlreiche untergeordnete – nicht eigens auf der Reichsliste verzeichnete – SA-Leute, insbesondere die Angehörigen der Stabswachen von Ernst Röhm, Karl Ernst und Edmund Heines, arretiert. Insgesamt wurden bis zum 3. Juli mehr als 1000 Personen in Gewahrsam genommen. Die in der Hauptstadt festgenommenen Personen wurden zunächst vor allem im Hausgefängnis der Gestapo in der Prinz-Albrecht-Strasse 8, im Columbia-Haus, im Berliner Polizeipräsidium und in der Lichterfelder Kadettenanstalt untergebracht. In den nachfolgenden Tagen wurden zahlreiche Festgenommene aufgrund der Überfüllung dieser Einrichtungen sukzessive in auswärtige Konzentrationslager wie das KZ Lichtenburg verlegt. Der bekannteste Fall darunter war der Erfurter Polizeipräsident SA-Obergruppenführer Werner von Fichte, der überlebte und sich später kaltgestellt als Schriftsteller verdingte. In anderen Städten festgenommene Personen wurden in den örtlichen Polizei- oder SS-Dienststellen untergebracht. Erschiessungen grösseren Umfangs wurden ausser in der Kaserne der Leibstandarte Adolf Hitler in Berlin-Lichterfelde (mindestens 17 Personen) noch im Gefängnis Stadelheim in München (mindestens 7 Personen), im Konzentrationslager Dachau (mindestens 14 Personen), in der Dresdener Kaserne der „Politischen Bereitschaft Sachsen“ der SS (mindestens 5 Personen) sowie in einem Waldgebiet ausserhalb von Breslau (mindestens 7 Personen) durchgeführt.

Ein Teil der festgenommenen SA-Führer im Berliner Raum – insbesondere der engere Mitarbeiterkreis des Berliner SA-Chefs Karl Ernst – wurde in die SS-Kaserne in Lichterfelde verbracht. Dort wurden sie einem in der Kommandantur der Kaserne tagenden Standgericht unter dem Vorsitz des Polizeigenerals Walther Wecke vorgeführt, das Scheingerichtsverhandlungen durchführte, bei denen das Ergebnis der Untersuchung (schuldig) und das Urteil (Todesstrafe) bereits vorher feststanden. (In der SA kursierte anschliessend der Spottreim: „Kommst du zu Wecke, dann verrecke!“). Dem Lichterfelder Tribunal, das die Todesurteile formal verhängte, gehörten ausser Wecke auch der Kommandeur des SA-Feldjägerkorps Walter Fritsch sowie der Verwaltungschef der Leibstandarte Adolf Hitler Konrad Leroux an. Seine Anweisungen erhielt das Todestribunal von Weckes Chef Hermann Göring. Die einzelnen „Verfahren“ wurden dabei innerhalb weniger Minuten abgewickelt. Anschliessend wurden die Verurteilten in einem Kohlenkeller im Lazarett der Leibstandarte untergebracht, aus dem man sie nach und nach einzeln herausholte und auf dem Hof vor dem Lazarett unter militärischem Zeremoniell (Trommelwirbel) erschoss. Die Erschiessungspelotons bestanden aus Angehörigen der Leibstandarte.

Ausser einigen in Berlin festgenommenen SA-Führern (so den Ernst-Adjutanten Daniel Gerth, Walter von Mohrenschildt, Ernsts Rechtsberater Gerd Voss, den zu Ernsts Entourage gehörenden SA-Arzt Erwin Villain, SA-Pionierführer Krause sowie den nicht zum Umfeld Ernsts gehörigen SA-Pressefunktionär Veit-Ulrich von Beulwitz) ereilte dieses Schicksal auch einige hochrangige SA-Führer, die in anderen Teilen des Landes verhaftet und dann mit Sonderflugzeugen nach Berlin verbracht worden waren. Dazu gehörten Georg von Detten, der Chef des Politischen Amtes der Obersten SA-Führung (OSAF), und sein Stabschef Hans-Joachim von Falkenhausen, der Abteilungsleiter in der OSAF und Röhm-Stellvertreter Fritz von Krausser sowie Ernsts Mitarbeiter Wilhelm Sander, die am 30. Juni 1934 in München verhaftet und in der Nacht zum 1. Juli auf Befehl Görings nach Berlin ausgeflogen wurden, um am 1. und 2. Juli in Lichterfelde erschossen zu werden. Mit ihnen aus München nach Berlin verbracht wurde der Finanzchef der SA Karl Schreyer. Er überlebte, da der Befehl Hitlers, die Erschiessungen einzustellen, rechtzeitig eintraf. Gerade hatte ihn die SS im Hof des Berliner Gefängnisses Columbia-Haus, wohin die aus München ausgeflogenen SA-Führer zunächst gebracht worden waren, auf einen Kübelwagen gesetzt, um ihn von dort zur Erschiessung in die Lichterfelder Kaserne zu fahren, wie sie es zuvor mit den anderen Männern getan hatte.

Der erste in Lichterfelde erschossene SA-Führer war der Berliner SA-Chef Karl Ernst, der am Abend des 30. Juni 1934 gegen 21:30 Uhr erschossen wurde. Am Mittag desselben Tages war er in Bremerhaven festgenommen worden, wo er sich an diesem Tag mit seiner Ehefrau zu einer Urlaubsreise nach Madeira hatte einschiffen wollen. Stattdessen wurde er mit einer Sondermaschine nach Berlin gebracht.

Bereits am Nachmittag des 30. Juni waren drei SS-Angehörige (Joachim Hoffmann, Gustav Fink, Fritz Pleines) in einem Nebenhof der Lichterfelder Kaserne erschossen worden. Hintergrund war, dass diese durch die Misshandlung von Häftlingen im Stettiner KZ Bredow (bzw. durch das Bekanntwerden dieser Vorgänge in einem Prozess, der im März und April 1934 stattfand) nach Auffassung Heinrich Himmlers das Ansehen der SS geschädigt hatten. Zudem wollte man durch diese „Alibi“-Erschiessungen von einigen unliebsamen SS-Angehörigen nach aussen hin bei der Masse der SA-Angehörigen den Eindruck abmildern, dass die Aktion vom 30. Juni/1. Juli 1934 sich einseitig gegen die SA richte.

Aus anderen Teilen des Reiches wurden ausserdem noch die folgenden SA-Führer nach Berlin eingeflogen und dann in der SS-Kaserne in Lichterfelde erschossen: Hans-Karl Koch (SA-Kommandeur von Koblenz und Reichstagsabgeordneter; eigentlich von Hitler bei seiner Verhaftung in Bad Wiessee begnadigt und wieder auf freien Fuss gesetzt, nach seiner Rückkehr nach Koblenz aber erneut festgenommen), Konrad Schragmüller (SA-Gruppenführer und Polizeipräsident von Magdeburg), Hans Walter Schmidt und Willi Klemm (beides Angehörige der Entourage des schlesischen SA-Obergruppenführers Edmund Heines).

Abseits der Lichterfelder Erschiessungen wurden in Berlin neun weitere Personen, die nicht zur SA gehörten, erschossen. Diese wurden von Rollkommandos der SS und des SD in ihren Wohnungen oder Arbeitsstellen gestellt und entweder an Ort und Stelle erschossen oder an andere Orte verbracht und dort ermordet. Im Einzelnen waren dies:

der ehemalige Reichskanzler und Reichswehrminister General Kurt von Schleicher und dessen Ehefrau Elisabeth (in ihrem Haus in Neu-Babelsberg erschossen)

der ehemalige NSDAP-Organisationsleiter Gregor Strasser (in seinem Berliner Haus festgenommen und in einer Zelle im Keller des Hausgefängnisses der Gestapo erschossen)

Ferdinand von Bredow, ehemaliger enger Mitarbeiter von Schleicher und Chef der Nachrichtenabteilung im Reichswehrministerium (in seiner Wohnung festgenommen und erschossen in die SS-Kaserne Lichterfelde eingeliefert, wahrscheinlich im Transportauto erschossen)

Herbert von Bose, Kopf einer konservativen Oppositionsgruppe gegen das NS-System (in seinem Büro im Vizekanzleramt erschossen)

Edgar Jung, Schriftsteller und Redenschreiber des Vizekanzlers, Mitglied derselben Gruppe wie Bose (bereits am 25. Juni 1934 festgenommen worden, in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli aus seiner Zelle im Gestapo-Hausgefängnis geholt und in einem Wäldchen ausserhalb von Berlin erschossen)

Erich Klausener, Vorsitzender der Katholischen Aktion im Bistum Berlin (in seinem Büro im Reichsverkehrsministerium erschossen)

Eugen von Kessel, Betreiber eines der SS-Führung unliebsamen Nachrichtenbüros (in seiner Wohnung erschossen)

Othmar Toifl, Mitarbeiter im Nachrichtendienst der Berliner SS (erschossen aus einem Auto in Berlin-Grunewald geworfen)

Die wenigsten dieser so Ermordeten hatten enge politische oder persönliche Verbindungen zu Ernst Röhm. Vielfach wurden auch alte Gegner, Kritiker und Mitwisser ermordet, so etwa Gustav von Kahr, der Hitler bei seinem Putsch 1923 die Unterstützung versagt hatte. Er wurde am 30. Juni aus seiner Münchener Wohnung verschleppt und unmittelbar nach Ankunft im Konzentrationslager Dachau erschossen. Ähnliches gilt für Schleicher und Strasser.

Ausserdem kam es „umständehalber“, wie sich hohe NS-Führer herausredeten, zur Ermordung Unbeteiligter wie der Ehefrau Schleichers oder des Musikkritikers Wilhelm Eduard Schmid in München. Dieser war von den Mördern mit dem SA-Führer Wilhelm Schmid verwechselt worden. In Schlesien liess der SS-Führer Udo von Woyrsch bei der Aktion neben Dutzenden von SA-Führern auch einige lokale teils ehemalige SS-Rivalen wie Emil Sembach ermorden.

Ausgeführt wurden die Aktionen vor allem von der SS einschliesslich des SD, unterstützt von der Gestapo, der Landespolizeigruppe „General Göring“ und einigen Reichswehr-Angehörigen.

Für die Hinterbliebenen der Ermordeten wurde ein von dem SS-General Franz Breithaupt verwalteter Sonderfonds eingerichtet, aus dem sie auf Staatskosten versorgt wurden. So erhielten die Witwen der getöteten SA-Führer je nach Dienstgrad des Ermordeten zwischen 1000 und 1600 Mark monatlich. Kurt von Schleichers Stieftochter bezog bis zu ihrem 21. Lebensjahr monatlich 250 Mark und Carl-Hasso von Bredow (1925–2011), der Sohn des Generals von Bredow, erhielt eine monatliche Erziehungsbeihilfe von 150 Mark.

Anzahl der Ermordeten

Die exakte Anzahl der im Zuge der Röhm-Affäre Ermordeten, der genaue Ablauf der Entscheidungsprozesse und Vorbereitungsmassnahmen im Vorfeld der Aktion, der Ablauf vieler Verhaftungen und Exekutionen, die Personalien eines grossen Teils der ausführenden Täter und viele weitere Einzelheiten sind nicht geklärt worden. Grund hierfür war, dass die NS-Regierung unmittelbar nach Ablauf damit begann, die Spuren der Aktion systematisch zu verwischen. Den die Erschiessungen ausführenden Angehörigen der SS wurde ein ehrenwörtlicher Eid auferlegt, mit niemandem über die Aktion zu sprechen. Einige Quellen sprechen auch von der Androhung, dass jeder, der unerlaubt seine Kenntnisse an Dritte weitergeben würde, selbst erschossen würde. Hermann Göring ordnete die Verbrennung aller mit der Röhm-Affäre in Zusammenhang stehenden Akten an, nachdem Hitler am 1. Juli den Stopp der Mordaktion angeordnet hatte.

Den Justizstellen wurden Ermittlungen über die vom 30. Juni bis 2. Juli durchgeführten Mordtaten nur in Ausnahmefällen, so im Fall Kuno Kamphausen, gestattet. Grundlage für die Entscheidung, welche Mordtaten untersucht werden durften und welche nicht, war eine Anfang Juli 1934 von dem Kriminalkommissar Franz Josef Huber im Geheimen Staatspolizeiamt aufgrund der aus dem ganzen Reich einlaufenden Meldungen der untergeordneten Gestapo- und SD-Dienststellen zusammengestellte amtliche Todesliste mit 77 Namen. Nachdem Hitler diese Liste von Heinrich Himmler vorgelegt bekommen und sie gebilligt hatte, war die Untersuchung der Morde an allen auf ihr verzeichneten Personen der Justiz entzogen, die somit nur die Ermordung solcher Menschen untersuchten durfte, die nicht auf der 77er-Liste standen. Es ist davon auszugehen, dass die 77 Personen, die Hitler in seiner Reichstagsrede vom 13. Juli als die Gesamtzahl der Getöteten angab, mit den 77 Personen auf der von Huber erstellten Liste identisch sind.

Während des Reichsparteitags von 1934 konnte Himmler Hitler überzeugen, sechs weitere getötete Personen auf die Liste der amtlich gebilligten Morde zu setzen, die somit auf 83 Personen anwuchs.

In der deutschen Presse durften aufgrund der Vorgaben des Propagandaministeriums nur wenige Opfer namentlich bekannt werden: Dies waren die sechs im Gefängnis München-Stadelheim erschossenen SA-Führer, des Weiteren Ernst Röhm, der Gruppenführer Karl Ernst sowie der General Kurt von Schleicher und seine Frau. Durch die Veröffentlichung des Wortlauts von Hitlers Reichstagsrede vom 13. Juli wurde ausserdem die Tötung des Standartenführers Julius Uhl bekannt.

Die ausländische Presse bemühte sich in den folgenden Monaten, die tatsächliche Zahl der getöteten Personen zu eruieren, konnte aber aufgrund der Entfernung zu den Tatorten und der Schwierigkeit, aussagewillige Zeugen aus Deutschland zu finden, nur sehr vage Angaben liefern. Die internationalen Presseberichte aus den Wochen unmittelbar nach den Erschiessungen präsentierten überaus hohe Opferzahlen, die von der späteren Forschung weitgehend verworfen wurden. Ausserdem wurden zahlreiche Personen fälschlicherweise als getötet angegeben, deren Überleben später festgestellt werden konnte, so Wolf-Heinrich von Helldorff, Walther Schotte und Graf Guttenberg (er war kurzzeitig inhaftiert). So bezifferte etwa der Manchester Guardian vom 26. Oktober 1934 die Zahl der getöteten Personen auf „etwa 1000“, während das Neue Wiener Journal sie mit „1184“ veranschlagte. Die Autoren des im Herbst 1934 in Paris veröffentlichten Weissbuchs über die Erschiessungen vom 30. Juni 1934 behaupteten, Gewissheit zu besitzen, dass mehr als 1000 Personen während der Röhm-Affäre umgebracht worden seien, von denen sie allerdings nur 113 namentlich aufführen, von denen sich ebenfalls einige später als definitiv nicht ermordet erwiesen. Der Historiker Wolfgang Sauer nannte, die im Ausland veröffentlichten hohen Opferzahlen in den 1950er Jahren Phantasterei. Unklar ist, inwieweit die verschiedenen überhöhten Opferzahlen, die im Ausland lanciert wurden, ehrliche Missverständnisse und Irrtümer oder bewusste Falschangaben waren, die aus politischen Gründen von NS-Gegnern in die Welt gesetzt wurden, um die ohnehin bedenklichen Zustände im Deutschen Reich in der Wahrnehmung des Auslandes weiter zu dramatisieren.

Während des Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher von 1945 und 1946 schätzte der als Zeuge auftretende Beamte des Reichsinnenministeriums Gisevius, dass bei der Aktion „nicht mehr als 150 bis 200 Menschen [,die] ums Leben gekommen“ seien.

Die Angaben zur Zahl der Getöteten sind in der wissenschaftlichen Forschung seit den 1950er Jahren umstritten. Hermann Mau schätzte die Zahl Anfang der 1950er Jahre noch auf 150 bis 230 Tote. Wolfgang Sauer ging dann 1960 „nur“ noch von einer Zahl von 150 bis 200 getöteter Personen aus. Karl Martin Grass meinte 1968, dass, wie „eine genaue Analyse aller Fälle zeigt, […] die Zahl der Ermordeten bei 85“ lag. Charles Bloch ging in seiner 1970 erschienenen Monographie über die Röhm-Affäre, wie Sauer 1960, von 150 bis 200 während der Aktion ermordeten Menschen aus. Peter Longerich taxierte die Zahl der Opfer in seinem 1989 veröffentlichten Buch über die SA auf 191 ermordete Personen. Otto Gritschneder konnte 1993 in seinem Buch „Der Führer hat sie zum Tode verurteilt …“ nach Überarbeitung der amtlichen Liste 90 ermordete Personen namentlich benennen. Rainer Orth identifizierte 2012 neunundachtzig definitiv getötete Personen sowie zwei weitere potentielle Opfer (Heimsoth und Krause), deren Tötung im Rahmen der Röhm-Affäre nicht erwiesen sei. Von Gritschneders Liste strich er eine Person (Theodor Schmidt) als definitiv nicht getötet sowie zwei weitere als nicht entscheidbar, fügte aber zugleich zwei weitere Opfer (Mosert und Oppenheim) hinzu, die auf Gritschneders Liste noch gefehlt hatten. Unter Verweis auf die Akten des Finanzministeriums zur Hinterbliebenenversorgung der Angehörigen der Opfer, in denen keine weiteren Getöteten auftauchen, geht er von einer nur marginalen Dunkelziffer zusätzlich zu den 89 identifizierten getöteten Personen aus.

In den meisten jüngeren Arbeiten, die das Thema am Rand und nicht als zentralen Betrachtungsgegenstand behandeln, so in Ian Kershaws Hitler-Biographie, wird die Zahl der Getöteten mit etwa 90 namentlich bekannten Personen und einer vermuteten Gesamtzahl von etwa 150–200 Toten angegeben.

Daniel Siemens vertritt in seiner 2017 erschienenen Gesamtgeschichte der SA die Auffassung, dass neben den 90 bisher namentlich eruierten Opfern wahrscheinlich nicht mehr als allenfalls eine Handvoll zusätzliche Personen bei der Mordaktion getötet worden sein dürften.

Rechtfertigung und Konsequenzen

Nicht zuletzt durch den Umstand, dass die Opfer aus politisch unterschiedlichen Gruppen kamen, war die Öffentlichkeit verwirrt. Zudem war die Informationspolitik der Regierung darauf ausgerichtet, die Umstände zu verschleiern. Hitler setzte auf die Wirkung von sexueller Denunziation, die moralische Entrüstung hervorrufen sollte, statt politische Fragen aufkommen zu lassen. Hitler gab an, durch „schwerste Verfehlungen“ Röhms gezwungen worden zu sein, ihn abzusetzen. Die nächste „Erklärung der Reichspressestelle der NSDAP“ nannte die „bekannte unglückliche Veranlagung“ Röhms als Ursache für „schwerste Belastungen“, denen der Führer ausgesetzt gewesen sei. Wem das nicht genügte, der sollte durch die Schilderung der Verhaftungsszenen sittlich entrüstet werden. Das klassische Muster sexueller Denunziation, nämlich Homosexualität, wurde in den weiteren Stellungnahmen zum Einsatz gebracht. „Die Durchführung der Verhaftung zeigte moralisch so traurige Bilder, dass jede Spur von Mitleid schwinden musste. Einige SA-Führer hatten sich Lustknaben mitgenommen. Einer wurde in der ekelhaftesten Situation aufgeschreckt und verhaftet.“

In der offiziellen Berichterstattung wurde Hitler als das Opfer eines hinterhältigen Putsches dargestellt. Am 3. Juli, also nachträglich, wurden die Massnahmen formal durch ein von Hitler (nach den Bestimmungen des Ermächtigungsgesetzes) erlassenes Gesetz, das Gesetz über Massnahmen der Staatsnotwehr (Reichsgesetzblatt I S. 529) legalisiert. Der einzige Artikel des Gesetzes lautete: „Die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Massnahmen sind als Staatsnotwehr rechtens.“ Eine solche Staatsnotwehr bestand jedoch zu dieser Zeit nicht, sie wurde lediglich zur „Rechtfertigung“ dieser Willkürmassnahmen hinein interpretiert. Deutschland war damit zu einem Staat mit Willkürherrschaft geworden, in dem die Meinung des Führers Gesetz war und das rechtsstaatliche Rückwirkungsverbot nicht mehr galt. Reichswehrminister Blomberg beglückwünschte am 3. Juli im Namen des Kabinetts Hitler zum erfolgreichen Abschluss der Aktion. Am 4. Juli wurden im Rahmen einer Zeremonie in Berlin die Beteiligten mit einem „Ehrendolch“ ausgezeichnet.

Hitler selbst trat erst am 13. Juli 1934 an die Öffentlichkeit, die bis dahin auf zusammenhanglose und teils widersprüchliche Meldungen aus Radio und Zeitungen angewiesen war. In seiner im Rundfunk übertragenen Reichstagsrede vom 13. Juli 1934 rechtfertigte er die Morde verschwörungstheoretisch mit dem angeblich bevorstehenden SA-Putsch, konnte aber keinerlei Beweise für diese Behauptungen vorlegen. Hitler sagte:

„Das schlimmste aber war, dass sich allmählich aus einer bestimmten gemeinsamen Veranlagung heraus in der SA eine Sekte zu bilden begann, die den Kern einer Verschwörung nicht nur gegen die moralischen Auffassungen eines gesunden Volkes, sondern auch gegen die staatliche Sicherheit abgab. […] Wenn mir jemand den Vorwurf entgegenhält, weshalb wir nicht die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen: in dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr. Meuternde Divisionen hat man zu allen Zeiten durch Dezimierung wieder zur Ordnung gerufen. […] Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen an diesem Verrat zu erschiessen, und ich gab weiter den Befehl, die Geschwüre unserer inneren Brunnenvergiftung und der Vergiftung des Auslandes auszubrennen bis auf das rohe Fleisch. […] Die Nation muss wissen, dass ihre Existenz […] von niemandem ungestraft bedroht wird. Und es soll jeder für alle Zukunft wissen, dass, wenn er die Hand zum Schlag gegen den Staat erhebt, der sichere Tod sein Los ist.“

Hitler machte sich durch die Erschiessung ohne Gerichtsurteil zum Richter über Leben und Tod und, wie er es selbst ausdrückte, zum „obersten Gerichtsherren“, wodurch die Justiz offen erkennbar gleichgeschaltet war. Rechtlich weniger anspruchsvoll wurden die Vorgänge in der Propaganda auch als „Säuberungsaktion“ gegen homosexuelle Praktiken bezeichnet, die über Röhm hinaus in der SA verbreitet gewesen seien. Diese Verknüpfung der angeblichen Putschabsichten Röhms mit einer homosexuellen Verschwörung, die auch Hitler vornahm, war geeignet, die Gewaltexzesse des 30. Juni zu legitimieren, weil sich homophobe Vorurteile in allen politischen Lagern der deutschen Bevölkerung fanden. Bei diesem Narrativ handelte es sich aber nicht nur um „Propaganda“, sondern um ein von Himmler ernsthaft vertretenes Bedrohungsszenario, das eine massive Verfolgungspolitik gegenüber Homosexuellen einleitete. So berichtete der spätere Gestapo-Verwaltungschef Werner Best, Himmler habe bereits kurz nach der Mordaktion den versammelten SS-Führern erklärt, man sei nur „knapp der Gefahr entgangen, einen Staat von Urningen zu bekommen“.

Formaljuristische Rechtfertigung

Der prominente Staatsrechtler Carl Schmitt lieferte am 1. August 1934 die verfassungsrechtliche Rechtfertigung für Hitlers Vorgehen in einem kurzen Aufsatz unter dem Titel „Der Führer schützt das Recht. Zur Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 13. Juli 1934“ in der gleichgeschalteten Deutschen Juristen-Zeitung. Der Führer habe „im Augenblick der Gefahr kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht“ geschaffen.

Reichswehr

Die Reichswehrführung förderte die Ernennung Hitlers zum Reichspräsidenten und damit auch zu ihrem Oberbefehlshaber für den Preis der Entmachtung der SA und der (später nicht eingehaltenen) Zusicherung, die Reichswehr würde der einzige Waffenträger im Reich bleiben. Dass Röhms Anspruch, die Reichswehr in die SA einzugliedern und damit selbst zum Oberbefehlshaber zu werden, eine grössere Herausforderung an Hitler als an sie selbst war, sahen die Generäle nicht. Letztlich bezahlten sie Hitler für etwas, was dieser ohnehin hätte tun müssen. Es wurden Teile der Ausführenden offiziell mit Waffen aus Reichswehrbeständen ausgerüstet. Man akzeptierte die offizielle Begründung Hitlers, er habe im Notstand als „oberster Gerichtsherr der Nation“ gehandelt, obwohl Hitler zwei Generäle (von Schleicher und von Bredow) unter fadenscheinigen Vorwänden ermorden liess.

Die Reichswehr unterstützte die Mordaktion, weil mit der SA eine gefährliche und zugleich verachtete Konkurrenz ausgeschaltet wurde. Für viele Bürger war die Hinnahme der Morde durch die Reichswehr ein wichtiger Grund, die Erklärungen Hitlers zu akzeptieren.

Die Behauptung Hitlers, Schleicher und Bredow hätten Landesverrat betrieben, erregte die gesamte Generalität. Die Wehrkreiskommandeure und die Befehlshaber wurden bei Reichswehrminister Werner von Blomberg vorstellig und beschwerten sich, dass er nichts gegen diese Diffamierung unternehme. Niemals hätten die beiden Generäle Landesverrat betrieben; die Generalität forderte eine sofortige Untersuchung. Blomberg versprach, eine Dokumentation zu den Vorfällen zu liefern, tat dies aber nicht. Nur einer der Generäle, Generalleutnant Wolfgang Fleck, gab sich dauerhaft nicht zufrieden. Als er die Unterlagen nicht bekam, reichte er seinen Abschied ein, weil er in die Reichswehrführung kein Vertrauen mehr setzen könne. Wörtlich schrieb er an Blomberg: „[…] es ist bisher in der preussischen Armee nicht üblich gewesen, dass der Wehrmachtminister seine Wehrkreiskommandeure belügt […]“.

Aber noch von anderer Seite wurde gegen die Ermordung Schleichers Sturm gelaufen. Der greise Generalfeldmarschall August von Mackensen und der ehemalige Chef der Heeresleitung, Generaloberst a. D. Kurt von Hammerstein-Equord, versuchten vergeblich, während der Mordtage Hindenburg zu erreichen, der von seinen beiden Adjutanten Oskar von Hindenburg und Wedige von der Schulenburg hermetisch abgeschirmt wurde. Daraufhin hofften sie, durch eine Denkschrift den Reichspräsidenten aufzuklären, aber die Schrift erreichte ihn nie. Das Memorandum wurde nach dem Tode Hindenburgs vervielfältigt und an alle höheren Offiziere verteilt. Unterdessen bedrängten die beiden fortwährend Blomberg sowie den Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Werner von Fritsch, sich für die Rehabilitierung einzusetzen. Sie sorgten für eine dermassen angespannte Stimmung im Offizierskorps, dass es Blomberg ratsam erschien, selber bei Hitler vorstellig zu werden, da sonst eine gefährliche Spaltung im Offizierskorps zu befürchten sei.

Hitler hatte zu jener Zeit schwerwiegendere Sorgen und konnte Spannungen innerhalb der Armee nicht gebrauchen. In einer geschlossenen Versammlung der Spitzen von Regierung, Partei und Reichswehr, die der Aussenpolitik gewidmet war, gab Hitler am Ende seiner Rede bekannt, Untersuchungen hätten ergeben, dass die Generäle von Schleicher und von Bredow irrtümlich erschossen worden seien. Um dem Andenken der beiden unschuldig Erschossenen Genüge zu tun, sollten sie auf die Ehrentafeln ihrer Regimenter gesetzt werden. Allerdings durfte diese Erklärung nicht veröffentlicht werden, was Mackensen jedoch nicht daran hinderte, an den jährlichen Treffen aktiver und ehemaliger Generalstabsoffiziere am Geburtstag Schlieffens die Rehabilitierung zu verlesen und die „Erschiessung“ als Mord zu bezeichnen.

Trotz Hitlers Versprechen, dass die Reichswehr das militärische Monopol behalten solle, erhielt die SS schon wenige Wochen nach den Morden die Erlaubnis, eigene bewaffnete Verbände aufzustellen.

Mit dem Tod Hindenburgs am 2. August 1934 leistete die Reichswehr nicht mehr den Eid auf die Verfassung, sondern den Führereid.

Röhm und Hitler

Röhm war eine der wenigen Personen, mit denen sich Hitler duzte. Röhms Verdienste um die Bewegung waren in Hitlers Augen bedeutend. Hitler zögerte daher lange, bis er ihn ermorden liess, und duldete auch danach nicht, dass in seiner Gegenwart abfällig über Röhm gesprochen wurde.

Beurteilungen

Die zeitgenössische Presse des Auslandes – insbesondere in Grossbritannien, Frankreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten – beurteilte die Vorgänge des 30. Juni und der Folgetage grösstenteils in äusserst scharfer Form. Zumeist deuteten die Kommentatoren der grossen Zeitungen die „Säuberungsaktion“ als einen Akt der Selbstentlarvung, durch den Hitler und die übrigen Führungspersönlichkeiten des nationalsozialistischen Deutschlands ihre eigene kriminelle Natur sowie den kriminellen Charakter ihres Regimes vor den Augen der gesamten Welt unzweideutig unter Beweis gestellt hätten. Der britische Cartoonist David Low nahm die Ereignisse des 30. Juni – sowie die wenige Wochen später erfolgende Ermordung des österreichischen Regierungschefs Engelbert Dollfuss durch österreichische Nationalsozialisten – beispielsweise zum Anlass, um am 27. Juli 1934 im Evening Standard eine Karikatur mit dem Titel Gang War („Bandenkrieg“) zu veröffentlichen, in der er die nationalsozialistische Regierung als eine in den Besitz der Staatsmacht gelangte Verbrecherbande porträtierte, indem er Hitler, Göring und Goebbels in der archetypischen Aufmachung von Chicagoer „Gangstern“ der Prohibitionszeit darstellte, die mit in die Stirn gezogenen Filzhüten und Revolvern in der Jackentasche, den Schauplatz ihrer Verbrechen – gekennzeichnet durch eine auf dem Boden liegende Leiche – verlassen, während der Geist des zur selben Zeit in den USA von der Polizei erschossenen Bankräubers und Mörders John Dillinger die Szene mit der Bemerkung kommentiert, dass er in die Politik hätte gehen sollen.

Der Schriftsteller Thomas Mann bewertete das Blutbad dieser Tage in seinem Tagebuch als einen Akt, durch den das Hitler-Regime sich selbst demaskiert habe:

„Man konnte [bis zu diesem Ereignis] innerlich zuweilen wanken. Nun, immerhin, nach wenig mehr als einem Jahr, beginnt sich der Hitlerismus als das zu erweisen, als was man ihn von jeher sah, erkannte, durchdringend empfand: als das Letzte an Niedrigkeit entarteter Dummheit und blutiger Schmach – es wird klar, dass er sicher und unfehlbar fortfahren wird, sich so zu bewähren.“

Zeitgenossen und rückschauende Betrachter haben die weitgehend widerspruchslos erfolgte Hinnahme der im Rahmen des „Röhm-Putsches“ von der nationalsozialistischen Führung begangenen Morde durch die Organe der regulären Justiz und ihre Vertreter, durch die Armee sowie durch die Masse des deutschen Volkes als Ganzes verschiedentlich zum Anlass genommen, um Vorwürfe gegen eine oder mehrere dieser Personenkreise zu erheben. Die diesem Vorwurf zugrundeliegende Argumentation lautete dabei in der Regel, dass die genannten Personenkreise dadurch, dass sie trotz dieses ersten evidenten Grossverbrechens der NS-Führung nicht gegen das nationalsozialistische Regime aufbegehrt und dieses gestürzt hätten, alle in den nachfolgenden Jahren erfolgten weiteren Verbrechen der Nationalsozialisten überhaupt erst ermöglicht hätten und dass sie sich somit aufgrund dieser Unterlassungssünde, der NS-Führung in den Arm zu fallen, nachdem diese ihren verbrecherischen Charakter am 30. Juni 1934 unter Beweis gestellt hatte, an all diesen weiteren Verbrechen moralisch mitschuldig gemacht hätten. Die Führung der deutschen Armee und die Träger des Justiz- und Verwaltungsapparates, aber auch die Masse des deutschen Volkes trügen also eine Mitverantwortung für alle weiteren Mordtaten der Nationalsozialisten, weil sie diese nach dieser ersten vor den Augen der Öffentlichkeit begangenen grossen Mordaktion weiterhin an der Macht belassen hätten, obwohl sie es eben aufgrund dieses Ereignisses hätten besser wissen müssen.

So schrieb der Rechtsanwalt Werner Pünder, der wegen seiner Proteste, gegen die am 30. Juni 1934 erfolgte Ermordung des Katholikenführers Erich Klausener 1935 von der Gestapo in Haft genommen wurde, nach dem Krieg:

„Den 30. Juni 1934 habe ich mehrfach […] schriftlich und mündlich als eine weltgeschichtliche Zäsur bezeichnet. Damals wäre es noch möglich gewesen, den Nationalsozialismus in seine Schranken zurückzuweisen, wenn das deutsche Volk in seiner Mehrheit den Mut gehabt hätte, die ungesetzlichen Gewalttaten des Regimes nicht nur im Stillen zu verurteilen, sondern Widerstand zu leisten.“

Auch der Publizist Joachim Fest befand in seiner Hitlerbiographie von 1973 mit Blick auf die Röhm-Affäre, dass die deutsche Bevölkerung es versäumt habe, die gebotenen und offensichtlichen Konsequenzen aus den Handlungen der Staatsführung zu ziehen. In Fests Worten verfiel mit dem 30. Juni 1934 „der Anspruch auf politischen Irrtum. Der Mord als Mittel staatlicher Politik zerstörte die Möglichkeit des guten Glaubens.“ Der Publizist Sebastian Haffner kam aufgrund des Umstandes, dass dieses erste grosse Morden der Nationalsozialisten „im Grossen und Ganzen vom breiten deutschen Publikum und von den alten Oberschichten in Deutschland“ hingenommen wurde, zu der Einschätzung, dass: „Wenn man eine Schuld des gesamten deutschen Volkes an Hitlers Verbrechen suchen will, dann muss man sie wohl hier suchen.“

In gleicher Weise hatte der Historiker Hermann Mau bereits in den 1950er Jahren das Verdikt gefällt,

„dass das ganze Regime mit dem 30. Juni seine Natur veränderte: Seit Hitler den kaltblütigen Mord zum legalen Mittel seiner Politik gemacht hat, entrinnt er nicht mehr dem Fluch der bösen Tat. Es ist von nun ab in der nationalsozialistischen Politik so, als seien gewisse Sicherungen durchgebrannt. Macht und Gewalt haben sich unwiderruflich miteinander verbunden.“

Sinnbildlich sei diese grössere Gesamtentwicklung in der mit dem 30. Juni 1934 eingeläuteten (bzw. sichtbar gewordenen) Entwicklung der SS zum Ausdruck gekommen: Diese sei aufgrund ihrer Rolle während des Mordens vom 30. Juni 1934 zunächst zu einer selbständigen Organisation erhöht worden und aus dieser Position schliesslich – infolge der mit der Röhm-Aktion vollzogenen Weichenstellung – zu einer der mächtigsten Organisationen im NS-Staat überhaupt emporgewachsen, die wie keine andere „dem weiteren Verlauf der Geschichte des nationalsozialistischen Regimes sein charakteristisches Gesicht gegeben hat“.

Juristische Aufarbeitung

Während der NS-Zeit kam es nur in einem Fall zu einer strafrechtlichen Verfolgung eines während der Röhm-Affäre verübten Mordes. Aufforderungen an das Reichsjustizministerium, an das Reichsgericht und ähnliche Stellen, die Rechtmässigkeit einzelner Tötungen zu untersuchen, wurden von der Justiz unter Verweis auf das Gesetz über Massnahmen der Staatsnotwehr abgelehnt. Die wohl einzige Ausnahme war der Prozess im Sonderfall Kuno Kamphausen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Ereignisse des Röhm-Putsches in ihrem Gesamtzusammenhang durch eine Justizstelle bereits ein Jahr nach Kriegsende im Rahmen des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher thematisiert.

Zu einer systematischen Untersuchung von Einzelfällen kam es aber erst durch bundesdeutsche Justizstellen ab dem Jahr 1949: