Flugabwehrkanonen und Jäger in Deutschland

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Nachkriegszeit

Reichsluftverteidigung

Die Reichsluftverteidigung (RLV) (auch: Luftverteidigung „Reich“) oder in der Nachkriegsliteratur verallgemeinernd auch nur Reichsverteidigung (RV) war im Zweiten Weltkrieg das taktische Zusammenwirken der Jagdfliegereinheiten der Luftwaffe mit der Flak-Artillerie (Heimat- und Alarmflakbatterien), mit dem Ziel, im Deutschen Reich sowie in dem von den deutschen Streitkräften eroberten Gebiet den Einfall der feindlichen Fliegerkräfte abzuwehren und das Volk vor dem alliierten Bombenterror zu schützen.

Geschichte

Die „Luftwehr“ wurde im Dritten Reich vorwiegend der artilleristischen Fliegerabwehr überlassen. Man hatte versäumt, trotz Einwänden von Adolf Galland, Erhard Milch und anderen, frühzeitig die Jagdwaffe auch als Flugabwehrmittel auf- und auszubauen. Als Hermann Göring 1942 damit begann, war es aufgrund von Materialmangel und fehlendem Personal schon zu spät. Weder das OKW noch das OKL hatte ausreichend strategische Pläne für einen lang andauernden und reichsgefährdenden Krieg, geschweige denn Luftkrieg aufgestellt.

Die grossen Erfolge an der Westfront durch die Blitzkrieg-Taktik hatten das Reich in Sicherheit gewiegt, trotz der unverkennbaren Lehren während des Unternehmens „Adlerangriff“. Die Engländer hatten gezeigt, wie wichtig und schlachtentscheidend eine starke Luftwaffe zur Verteidigung des eigenen Luftraumes sein kann, auch gegen eine in jeder Hinsicht überlegene Macht.

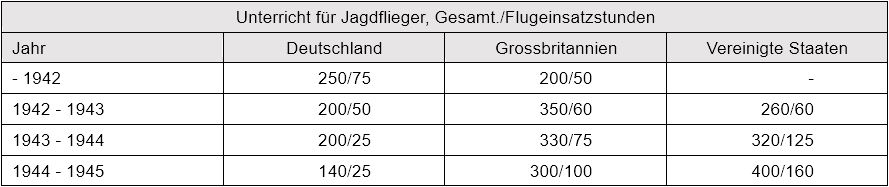

Insbesondere in den Anfangsjahren der Luftwaffe wurden Kampfflieger zahlreich und mit grossem Aufwand hervorragend ausgebildet, während die Jagdfliegerschulen, ja die gesamte Jagdwaffe stiefmütterlich behandelt wurden. Im Gegensatz zur Kriegsmarine und Waffen-SS fehlte es der Luftwaffe anfänglich zudem an Ingenieuren und akademischem Personal (nur 5 % hatten technische Berufs-oder Studienabschlüsse).

1939 verfügte die Luftwaffe über neun Jagdgeschwader. Erst 1942 (1940 und 1941 wurden als Auf- und Ausbaujahre vergeudet) begann man eine imposante Jagdwaffe aus dem Boden zu stampfen, allerdings liessen Qualität und Ausbildung kriegsbedingt stark nach, und nur acht der neuen Geschwader wurden für die Luftabwehr im Reichsgebiet ausgebildet und eingesetzt, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon ersichtlich war, dass die geringe Flugstrecke für Bomber von Grossbritannien nach Deutschland eine Achillesferse darstellte, erst recht hinsichtlich der dünnen Streuung deutscher Kräfte und teilweise vollständigen Überforderung der Tag und Nacht eingesetzten Flugzeugführer an vier Fronten.

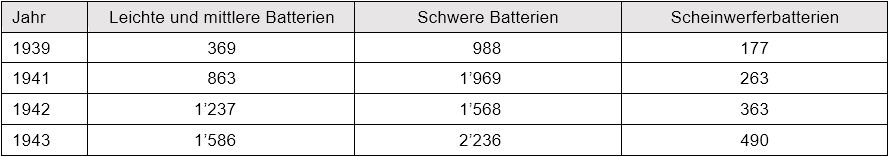

Ebenso als Kritik zu sehen war der starke Ausbau von Flakstellungen in Industriegebieten. Im Sommer 1943 beschützen über 2.200 schwere Flakbatterien industrielle Ziele im Reich, 1940 waren es noch unter 1.000. Viele in der Luftwaffe wollten die Flakkanonen an die Front verfrachten, aber am liebsten das Metall (vor allem das Aluminium der Geschosshülsen) zum Bau vieler Jäger benutzen, dies wurde jedoch abgelehnt. Militärhistoriker geben den Kritikern recht, denn durchschnittlich verfeuerte die Flakwaffe 16.000 Schuss für jedes abgeschossenes Feindflugzeug. Dieses Material hätten die Flugzeughersteller besser verwenden können und müssen.

Vom Jäger zum Gejagten

Ab 1943 mussten zahlreiche Jagdgeschwader auf Befehl der jeweiligen übergeordneten Luftflotte zusätzlich zum Kampfauftrag RLV-Gruppen aufstellen und dem Befehl der Dienststelle Luftwaffen-Befehlshaber Mitte unterstellen. Es ging so weit, dass neue Jagdgeschwader aufgestellt wurden mit dem ausschliesslichen Auftrag, sich u. a. mit Verwendung des Wilde-Sau-Nachtjagdverfahrens und später des Zahme-Sau-Nachtjagdverfahrens der RLV zu widmen. Nichtsdestoweniger wurde das „Lichtenstein“-Gerät (Radar) zu spät und nicht fertig entwickelt eingesetzt. Die Nachtjagddivision war erfolgreich, aber gegen die Massen an einfliegende Feindmaschinen war auch sie zum Schluss machtlos. Auch die erfolgreiche Kammhuber-Linie (Luftverteidigungssystem) von Josef Kammhuber wurde zunehmend lückenhaft, da Treibstoffmangel die deutsche Nachtjagd 1944/45 weitgehend am Boden hielt.

Nun wurden auch zahlreiche Kampfgeschwader aufgrund eines fehlenden Offensivkrieges umbenannt, neu ausgestattet sowie ausgebildet und als Jagdgeschwader der RLV zugeführt. 1943 waren die deutschen Abschüsse von Bombern der RAF und der USAAF hoch, bei der Schweinfurt-Regensburg-Mission vom 17. August 1943 haben die US-Amerikaner auf zwei Einflugstrecken 96 B-17 verloren, weitere 120 wurden leicht bis schwer beschädigt, an die 600 Feinde wurden getötet, die Luftwaffe dagegen verlor nur 27 Jäger. Bei einem nächsten Versuch am 14. Oktober 1943, Mission 115 („Black Thursday“ = schwarzer Donnerstag), schoss die Luftwaffe 77 der einfliegenden 291 B-17 ab, mindestens 122 wurden beschädigt. Die Luftwaffe verlor 38 Jäger, wobei zahlreiche Flugzeugführer mit Fallschirm aussteigen oder eine Bruchlandung hinlegen konnten. Bis Mitte Februar 1944 sollte die deutsche Jagdwaffe die Lufthoheit über das Reichsgebiet fest im Griff haben, dies sollte sich jedoch mit der Einführung des Langstreckenjagdschutzes der Alliierten während des Offensivunternehmens „Big Week“ schlagartig ändern. Es war wieder Adolf Galland, der Göring über diese Möglichkeit informierte, nachdem mehrere P-47 und P-38 mit abwerfbaren Zusatztanks für Treibstoff in Aachen aufgefunden worden waren. Göring jedoch hielt den Vorfall für eine Finte des Feindes und verfolgte die Hinweise nicht weiter.

Am 5. Februar 1944 wurde Luftwaffen-Befehlshaber Mitte unter dem erfahrenen Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff in Luftflotte Reich umbenannt – die Gefahr war nun endgültig erkannt. Bis Sommer 1944 war die dünngestreckte Luftabwehr im Reich zunehmend machtlos, kämpfte jedoch erbittert und zuweilen verzweifelt weiter. Auch der Konkurrenzkampf zwischen der Luftflotte Reich (Mitteleuropa) und der Luftflotte 3 (südliches Reich) trug zur Schwäche bei, da diese sich nicht ausreichend koordinieren wollten oder konnten. Erhard Milch drängte Göring öfter, die Luftflotten zu vereinigen, dieser konnte sich jedoch nicht dazu durchringen. Erst als die Luftflotte 3 während und nach der Invasion in der Normandie vernichtet wurde, löste sich das Problem von selbst, jedoch war es nun zu spät. Allerdings waren zuvor Verbände von „Reich“ der Luftflotte 3 gegen die Invasionsfront zugeführt wurden, die dann regelrecht verheizt wurden, und nun bei der Reichsluftverteidigung fehlten.

Das Einfallstor im Sommer 1944 für die feindlichen Bomber mit ihrem neuen Langstreckenjagdschutz (P-51) war weit geöffnet, und weder die stark dezimierte und ausgeblutete deutsche Jagdwaffe noch die Flak-Korps des Reiches konnten die an Materialmenge übermächtigen Terrorflieger aufhalten. Auch das Jägernotprogramm, die längst überfällige Entscheidung, die Produktion von Bombern vollständig zugunsten der Jagdflugzeuge einzustellen, konnte sich kriegsbedingt nicht mehr ausreichend entfalten, vor allem fehlten genügend geeignete Piloten. Nach der Ardennenoffensive und dem Unternehmen „Bodenplatte“ konnten die letzten „Ritter der Lüfte“ ab Februar 1945 nur marginal, wenngleich nicht weniger beeindruckend und aufopfernd Siege gegen den Feind in der freien Jagd verbuchen. Zum Teil flog nur ein Schwarm (zwei Rotten = vier Flugzeuge) gegen 1.000 und mehr Eindringlinge an.

Götterdämmerung

Im März 1945 war die Reichsluftverteidigung für die Jagdwaffe der deutschen Luftwaffe verloren, nur noch wenige Einzelaktionen fanden statt, allerdings auch noch bis in den April hinein der Einsatz von selbstaufopfernden Rammjägern sowie eine heldenhafte Aufbietung des „Verbandes der Experten“, des JV 44 bis zum letzten Feindflug samt Luftsieg am 4. Mai 1945.

Im Flakfeuer über Deutschland

(aus FliegerrevueX)

Viele über Deutschland abgeschossene alliierte Bomber gingen auf das Konto der Flak. Die Besatzungen fürchteten das Flakfeuer – doch wie erfolgreich war die Abwehr wirklich? Berichte von alliierten Piloten und eine ausführliche Beschreibung der deutschen Flugabwehr im Zweiten Weltkrieg zeigen den Kampf am Himmel von beiden Seiten.

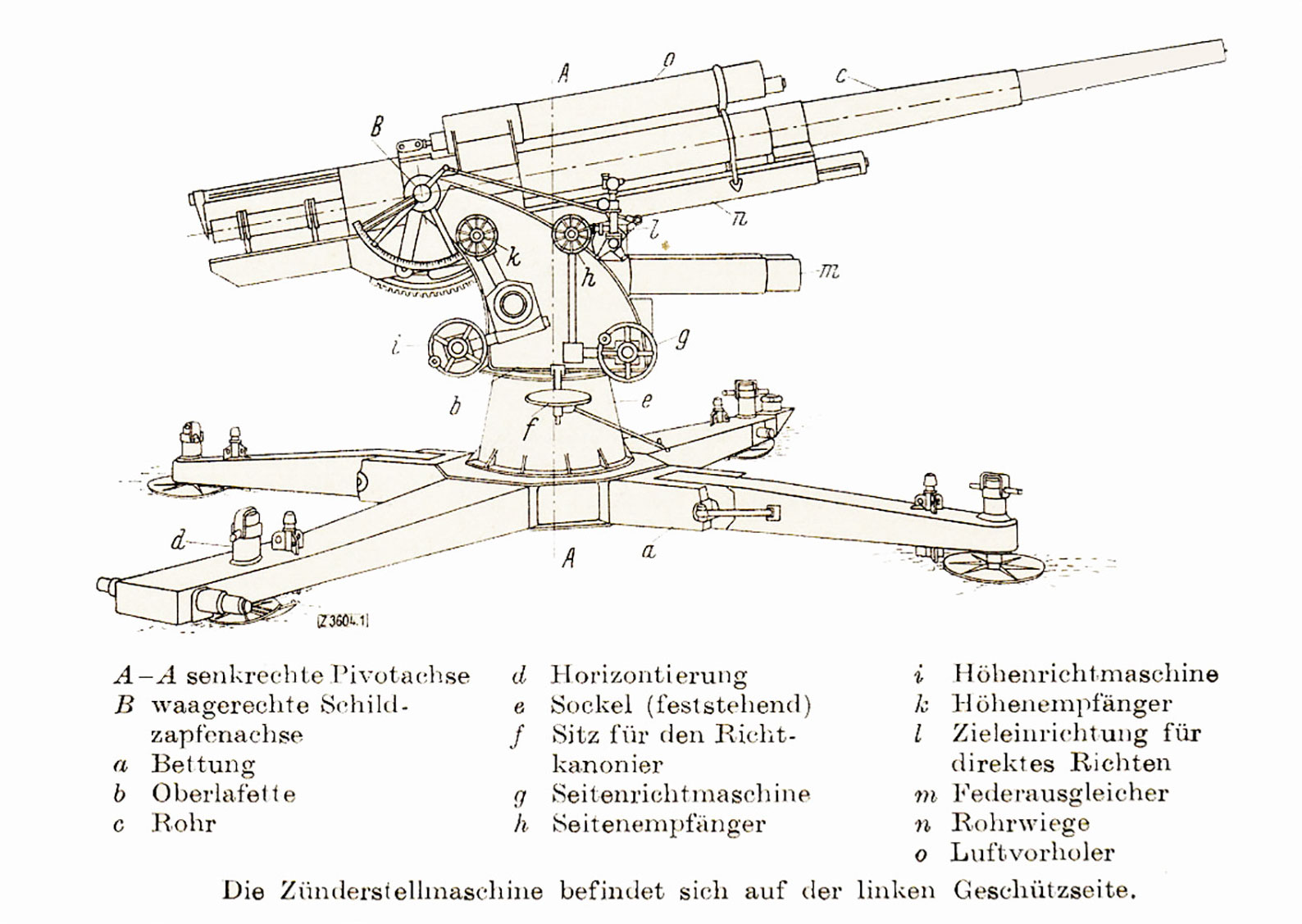

Die Struktur der Flakwaffe

Die kleinste Einheit der Flakverteidigung war das einzelne Geschütz mit seiner Bedienung, bestehend aus dem Geschützführer und neun Mann für ein 8,8-cm-Geschütz. Im Laufe des Krieges wurde die Mannschaft auf den Geschützführer mit sechs Mann reduziert. Vier Geschütze bildeten eine Batterie mit dem verantwortlichen Batteriechef (meist Hauptmann). Ab 1943 wurden in der Reichsverteidigung die Schweren Batterien aus 8,8-, 10,5- oder 12,8-cm-Geschützen auf bis zu zwölf Geschütze zu Grossbatterien aufgestockt. Im Extremfall, auf den Flaktürmen der Grossstädte, bestand die Bewaffnung aus 12,8-cm-Zwillingsgeschützen. In den ersten Kriegsjahren waren vier (selten nur drei) Batterien zu einer Flakabteilung zusammengefasst, die von einem Major geleitet wurde. Die Abteilung war die taktische Grundeinheit der Flakwaffe.

Der Ausrüstung entsprechend gab es Schwere, Leichte, Gemischte und Scheinwerfer-Abteilungen, teilweise als motorisierte oder halbmotorisierte Abteilung mit Fahrzeugen. Vier, ab 1943 in der Reichsverteidigung sechs Abteilungen wurden als Regiment unter einem Oberst als Regimentskommandeur mit seinem Stab geführt. Zwei bis vier Regimenter zusammengefasst bildeten eine Flakbrigade, von denen zwei bis maximal vier ab September 1941 zu einer Flakdivision mit ortsfestem Stab unter einem Divisionskommandeur gruppiert wurden. Flak-Divisionen in der Reichsverteidigung waren dem Luftgau-Kommando als zentrale Schaltstelle der regionalen Luftverteidigung unterstellt.

Als Beispiel für die personelle Besetzung soll hier die 14. Flakdivision (Leunawerke) aus dem Oktober 1944 dienen:

- Soldaten der Luftwaffe 28’000 Mann

- Reichsarbeitsdienst 18’000 Mann

- Luftwaffenhelfer männl. 6’000 Mann

- Flakhelferinnen 3’050 Frauen

- italienische Freiwillige 900 Mann

- russische Kriegsgefangene als Freiwillige 3’600 Mann

- andere Hilfskräfte 3’000 Mann

Somit hatte die 14. Flakdivision eine Personalstärke von 62’550 Mann. Im Laufe des Krieges wurden immer mehr reguläre Soldaten der Flakeinheiten an die Front abkommandiert und durch Hilfskräfte ersetzt. Bekannt sind die Flakhelfer aus den Reihen der Hitlerjugend oder die weiblichen Luftwaffenhelferinnen, die hier als Flakhelferinnen bezeichnet wurden. Aus den Reihen von kriegsgefangenen oder internierten Soldaten von Gegnerstaaten, hauptsächlich aus der Sowjetunion und Italien meldeten sich viele freiwillig zum Dienst bei der Flak. Diese Menschen hofften, so den lebensfeindlichen Umständen der Gefangenenlager entkommen zu können.

All diese Helfer wurden von der Wehrmacht als Nichtkombatanten eingestuft und durften keine direkten Handlungen zum Abfeuern der Geschütze vornehmen. Diese Tatsache und die Kennzeichnung der Helfer wurde den Kriegsgegnern mitgeteilt. Geriet die Flakstellungen aber in die unmittelbare Kampfzone, konnten die Hilfskräfte kein Pardon erwarten. Bei einer Bombardierung der Flakstellungen war diese Unterscheidung sowieso wertlos. Besonders schlimm traf es die russischen Hilfswilligen, ihnen drohte nach Gefangennahme durch die Rote Armee ausnahmslos die Todesstrafe.

Die Schwere Flak – die Hauptwaffe gegen Bomber

Auch nach über 70 Jahren nach Kriegsende ist der Begriff „Achtacht“ das Synonym für die Luftverteidigung Deutschlands. Die Kanone für Granaten mit dem Kaliber 88 Millimeter ist die Kreuzung einer Weiterentwicklung eines Marinegeschützes des Ersten Weltkriegs und der schwedischen 7,5-cm-Flak von Bofors. Die erste Version wurde 1933 noch im Geheimen bei der Reichswehr eingeführt. Die genau Bezeichnung lautete 8,8-cm-FlaK 18, wobei 18 eigentlich das Jahr der Indienststellung angeben sollte, aus Tarngründen aber einfach auf das Jahr 1918 zurückverlegt wurde, um die Tatsache der Neuentwicklung zu verschleiern.

Verschossen wurden den ganzen Krieg hindurch die Sprenggranatpatronen 8,8 cm L/45. Verschussbereit wog diese Granate 14,5 kg, das eigentliche Geschoss 9 kg. Der Schlagbolzen des Geschützes entzündete die Treibladung aus Nitroglyzerinpulver in Stangenform in der Kartusche. Bei der Explosion des Pulvers entstand im Geschützrohr ein Überdruck von etwa 2500 bar. Dadurch wurde die Granate mit einer Mündungsgeschwindigkeit von etwa 800 m/s aus dem Rohr befördert. Damit konnte das Geschoss eine Flughöhe von 8800 Metern erreichen. Im Laufe des Krieges wurde die Mündungsgeschwindigkeit durch bessere Pulversorten und geänderte Bauweise des Geschützes gesteigert und damit die Reichhöhe verbessert.

Vor dem Laden musste der Zünder der Granate auf die geplante Detonationshöhe eingestellt werden. Die entsprechenden Werte erhielt der Ladeschütze von einem Kommando- und Rechengerät der Zielerfassung. Anfangs manuell mit einem Zünderstellschlüssel, später automatisch mit einem Zündereinstellgerät wurde die Laufzeit des Uhrwerkszünders vorgewählt. Die Granate bestand aus Pressstahl und erzielte ihre Kampfwirkung hauptsächlich durch Splitter. Die 8,8-cm-Flak 18 konnte nur bis zu einer Überhöhung von 85 Grad aufgerichtet werden, dies wurde bei späteren Ausführungen dann auf 90 Grad verbessert. Eine eingespielte Geschützmannschaft konnte 15 Granaten pro Minute verfeuern. Nach 20 bis 25 Schuss musste das Feuer aber zum Abkühlen des Rohres für fünf Minuten eingestellt werden.

Denkmale des Nazi-Grössenwahns

(aus Spiegel Online)

Vom „Wunder der Abwehr“ zum militärischen Flop: Unsummen investierten die Nazis in die Errichtung von Flakbunkern, um den alliierten Luftangriffen eine wirkungsvolle Waffe entgegenzusetzen. Doch die Monsterbauten waren schon bald technisch überholt – ein typischer Fall nationalsozialistischer Selbstüberschätzung.

Grossspurig tönte Hermann Göring kurz nach Kriegsbeginn:

„Wenn ein einziges englisches Flugzeug unsere Luftabwehr durchbrechen kann, wenn eine einzige Bombe auf Berlin fällt, dann will ich Meier heissen“.

Nur knapp ein Jahr später musste der Oberbefehlshaber der Luftwaffe kleinlaut Lücken in der Abwehr einräumen. In der Nacht zum 26. August 1940 warf die Royal Air Force zum ersten Mal Bomben auf Berlin – als Vergeltung für die vielen Luftangriffe der Deutschen. Der Schaden hielt sich zwar in Grenzen, die psychologische Wirkung aber war enorm. Der Angriff hatte Berlin in Angst und Schrecken versetzt.

Hitler reagierte sofort und mimte zur Beruhigung der Bevölkerung Stärke: „Wir werden ihre Städte ausradieren“, geiferte er und liess England tagelang bombardieren. Gleichzeitig ordnete er den Bau von mehreren „Luftwehrtürmen“ in den Grossstädten Berlin und Hamburg an. Vier Flaks sollten darauf Platz finden. Die Luftabwehr versprach, das Feuer würde die feindlichen Flieger geradezu vom Himmel mähen. Um die Wehrhaftigkeit und Allmacht des „Dritten Reichs“ zu unterstreichen, sollten die Türme wie mittelalterliche Festungen aussehen. Das Kalkül: Jeder würde diese Formensprache verstehen.

Die Pläne dazu entwarf der Berliner Architekt Friedrich Tamms, der sich im Reich bereits als Brückenspezialist einen Namen gemacht hatte. „Ausgangspunkt war die Forderung der Luftabwehr, eine Flakbatterie so aufzustellen, dass sie höher stand als die umliegenden Dächer“, erinnert er sich später. Die Entwürfe sahen daher einen rund 40 Meter hohen Gefechtsturm vor, auf dem die Flakgeschütze standen, und einen etwas niedrigeren Leitturm, auf dem die Feuerleitgeräte für die Ortung der feindlichen Bomber untergebracht werden sollten.

Die Nazi-Führung war begeistert. Sie feierte die Türme als „wahre Wunder der Abwehr“ und „artilleristische Höchstkonstruktion“. Ein typischer Fall nationalsozialistischer Selbstüberschätzung. Denn nur drei Jahre später sollten sich die Flakbunker als militärischer und wirtschaftlicher Flop erweisen.

Autarke Lebenswelt

Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Tamms sonnte sich in dem Erfolg, mit den Gefechtstürmen einen ganz neuen Bauwerkstyp erfunden zu haben: eine moderne Festung aus Stahlbeton. 75 Meter lang, 75 Meter breit, 40 Meter hoch. 2,5 Meter dicke Wände und eine 3,5 Meter dicke Decke liessen hundertprozentigen Schutz vor den gefürchteten Bomben erwarten. Ein umlaufender Wehrgang in luftiger Höhe gab dem Bauwerk den geforderten mittelalterlichen Festungscharakter. Damit die Flakbunker auch nach dem Krieg sinnvoll genutzt werden konnten, sollten sie eine repräsentative Fassade aus edlem Naturstein erhalten.

Tamms war bewusst, dass die Bunker vollkommen autark sein mussten. Jeder Turm würde deshalb eine eigene Wasserversorgung, eine eigene Lüftung und ein Notstromaggregat bekommen. Die Grösse bot zudem genug Platz, um darin neben den Soldatenunterkünften auch zivile Luftschutzräume, ein Krankenhaus, Küchen, eine Bäckerei und Büroräume für Regierungsbeamte und Behörden unterzubringen. Tausende Menschen konnten in diesen Bunkern für Wochen Unterschlupf finden.

Und alles schien reibungslos zu laufen. Tausende Zwangsarbeiter begannen im Oktober 1940 mit dem Bau des ersten Luftwehrturms, dem Zoo-Bunker im Berliner Tiergarten. 100’000 Tonnen Beton, 10’000 Tonnen Stahl und 45 Millionen Reichsmark kamen zu Einsatz – ein Aufwand, mit dem man auch bombensichere Luftschutzplätze für 180’000 Menschen hätte bauen können. Nach nur sechs Monaten waren Gefechts- und Leitturm fertiggestellt – ein martialisch wirkender, grauer Betonriese mit einem etwas kleineren Zwillingsbruder. Nur für die aufhübschende Fassade blieb keine Zeit mehr. Knapp ein Jahr später standen im Friedrichs- und im Humboldthain zwei weitere „Schiess-Dome“, wie Tamm die Bunker gern nannte, weil ihn das Geschützfeuer der Flaks an den Lichtdom erinnerte, den Hitlers Chefarchitekt Albert Speer anlässlich des Nürnberger Reichsparteitags 1938 inszeniert hatte.

Tamms muss nachbessern

Im Oktober 1942 stand auch in Hamburg das erste Flakturmpaar – doch schon während der Bauarbeiten hatte sich abgezeichnet, dass die Bunkeranlagen technisch überholt waren: Die Bomben der Alliierten konnten mittlerweile bis zu 3,5 Meter dicke Betondecken durchschlagen. Hinzu kam, dass die Türme angesichts ihrer gigantischen Grösse eine perfekte Angriffsfläche boten und leicht geortet werden konnten. Die Flaks waren dem feindlichen Feuer nahezu ungeschützt ausgesetzt; die vielen Fenster gefährdeten die Stabilität der Seitenwände.

Also besserte Tamms nach: Er verzichtete auf Fenster. Mit einer Seitenlänge von 47 Metern war der neue Flakbunker in Hamburg-Wilhelmsburg deutlich schmaler, insgesamt robuster. Nebeneffekt: Tamms sparte mehr als 42.000 Kubikmeter Stahlbeton ein.

Die Alliierten hatten in der Zwischenzeit in Nordafrika gesiegt, und es würde nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sie in Italien landen und ihre Luftangriffe von dort aus fliegen würden. Hitler befahl deshalb Ende 1942 den Bau von Flaktürmen auch in Wien. Ähnlich wie in Berlin sollten sie im Dreieck rund um das Stadtzentrum angeordnet werden. Im Sommer 1943 war der erste Turm im Arenbergpark fertig. Zwei weitere – in der Stiftskaserne und im Augarten folgten. Der letzte konnte im Januar 1945 in Betrieb genommen werden. Um noch weniger Angriffsfläche zu bieten, war das Wiener Modell noch weiter verschmälert worden.

Militärische und planerische Stellen mischten sich nun immer seltener in Tamms Arbeit ein. Das gab ihm die Möglichkeit, seinen Wiener Türmen einen letzten architektonischen Feinschliff zu verleihen – für die Luftabwehr hatte das Bauprogramm Flakbunker offensichtlich keine absolute Priorität mehr.

Vollkommen wirkungslos

Tatsächlich war die Flakbunker-Euphorie der Nazi-Führung bereits im Sommer 1943 spürbar abgekühlt. Der Grund: Die einst bejubelten Luftwehrtürme hielten bei weitem nicht das, was man sich von ihnen versprochen hatte. Nur vereinzelt hatten sie Bomber vom Himmel geholt – und die Alliierten lernten schnell dazu: Sie flogen ihre Angriffe nicht mehr wie zu Beginn des Kriegs im Tiefflug, sondern in einer Höhe von 8000 Metern und mehr. Die Flaks hatten Mühe, sie in diesen Höhen zu treffen. Zudem warfen die Piloten vor ihren Angriffen tonnenweise Stanniolstreifen – sogenannte Düppel – ab, die die Radargeräte auf den Leittürmen lahmlegten. Die Flaks mussten also blind schiessen. Um eine Maschine vom Himmel zu holen, brauchte es bis zu 3’000 Versuche. Jeder Abschuss, so errechnete der Historiker Hans Brunswig, kostete die Deutschen rund 2,7 Millionen Reichsmark.

Das Ergebnis stand dazu in keinem Verhältnis. Mit dem Bau der für München und Bremen geplanten Bunker wurde deshalb gar nicht erst begonnen. Die vorhandenen Flaktürme erfüllten vor allem einen Zweck: Sie dienten als zivile Luftschutzbunker – und zur Beruhigung der Bevölkerung.

Kammhuber Linie

(aus www.deacademic.com)

Aufbau und Funktionsprinzip

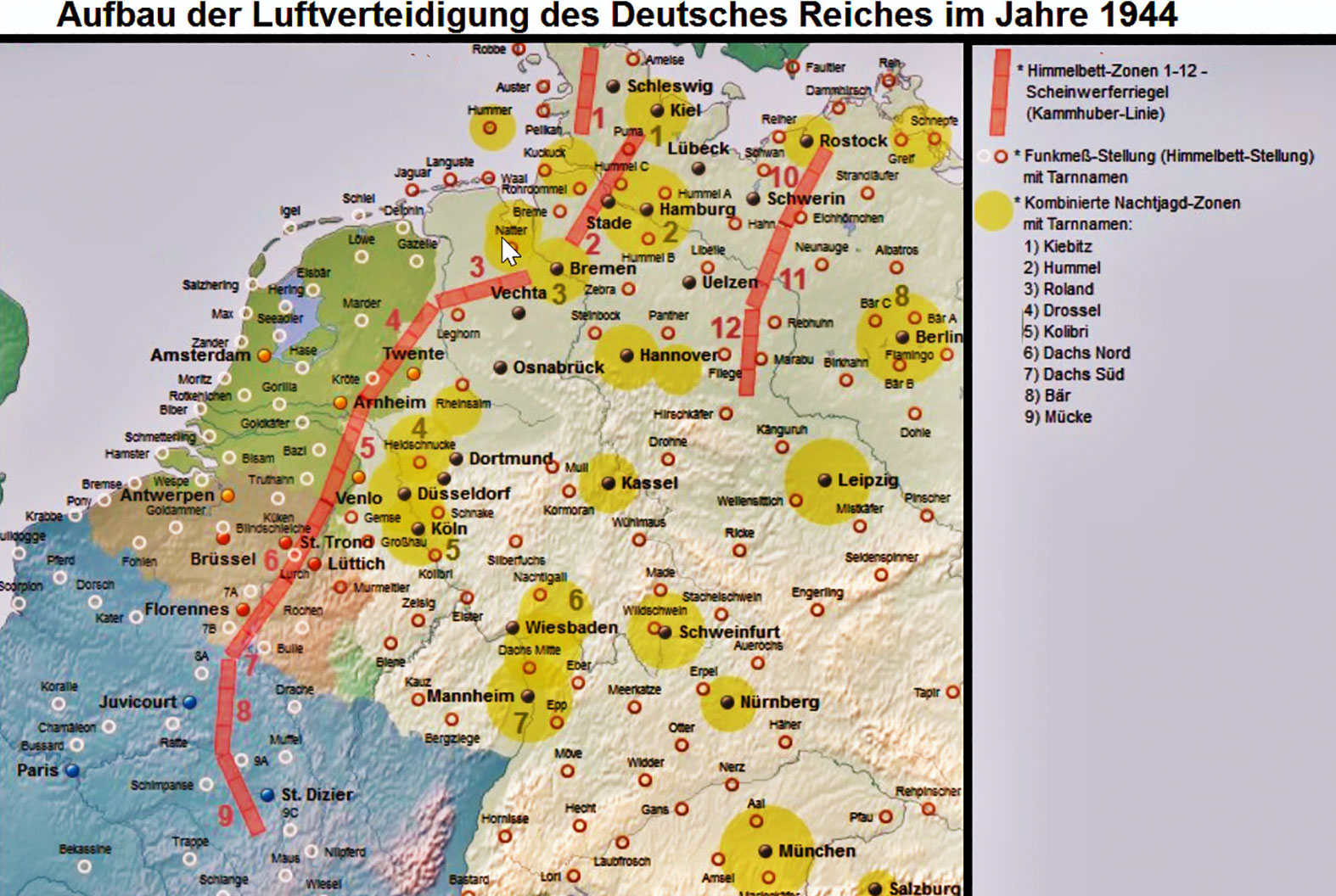

Nach dem Sieg über Frankreich im Westfeldzug ernannte Reichsmarschall Hermann Göring Oberst Josef Kammhuber am 19. Juli 1940 zum Kommandeur der 1. in Aufstellung befindlichen Nachtjagddivision, bestehend aus nur einem Nachtjagd-Geschwader (NJG 1), einer Scheinwerferbrigade und einem Luftnachrichtenregiment. Später folgte ein zweites Geschwader (NJG 2). Im August 1941 wurde er „General der Nachtjagd“ mit dem Kommando über das XII. Fliegerkorps, dem alle Verbände der Nacht-Luftverteidigung unterstellt wurden.

Kammhuber entwickelte und organisierte das Zusammenspiel aller Horchposten, Scheinwerferbatterien, Flak- und Radar-Einheiten und vom Boden geführten Nachtjägern, die bis zu dieser Zeit weitgehend unabhängig voneinander – unter getrenntem Kommando, ohne gemeinsame Kommunikation – gegen in steigendem Masse einfliegende alliierte Bomber agierten. Dazu errichtete Kammhuber eine Kette voneinander überschneidenden Luftverteidigungszonen, sogenannten Himmelbetten. Die Begriffe Kammhuber-Linie oder Kammhuber-Riegel wurden von den Alliierten geprägt und bei den Deutschen bis Kriegsende nicht verwendet

Erfolge und Misserfolge

Die Kammhuber-Linie war anfänglich gegen die wenigen einfliegenden Bomber äusserst effektiv, verlor aber von Mitte 1942 bis 1943, als die Royal Air Force immer öfter mit hunderten Bombern ins Reichsgebiet einflog, an Wirkung. Grund: pro Himmelbett konnten jeweils nur 2 Nachtjäger an den Feind geleitet werden. Hinzu kamen erhebliche Rückschläge: erste 1’000-Bomber-Angriffe u. a. auf Köln (Operation Millennium), Essen, Bremen, der Feuersturm in Hamburg (Operation Gomorrha) und der Einsatz von Düppeln, die das Himmelbett-Verfahren Monate lang unwirksam machte. Daher wurde bis Herbst 1943 die starre „Kammhuber-Linie“ völlig flexibilisiert: Nachtjäger mit modernisiertem Bordradar wurden in grösseren Gruppen an Bomberverbände geführt und gingen eigenverantwortlich auf freie Nachtjagd. Selbst Tagjäger wurden mit Hilfe der Flakscheinwerfer ebenfalls in der Nachtjagd eingesetzt („Wilde Sau“). Die neuen Taktiken brachten Kammhubers Luftverteidigungssystem erneute Abwehrerfolge bis September 1944, als kriegsbedingter Treibstoffmangel die deutsche Nachtjagd bis zur Kapitulation 1945 weitgehend am Boden hielt.

Strategisches Konzept

In Kammhubers Überlegungen sollten die verschiedenen Verteidigungssysteme der Nachtjagd möglichst effizient verzahnt werden, wobei folgende Punkte bedacht wurden:

- geringe strukturelle Aufbaukosten

- geringe Personalbindung

- Hauptlast des Personals aus angelernten lokalen Helfern

- äusserst wenig hochgeschultes Personal

- grösste Effektivität

- Konzentration strategischer Informationen und Technologien auf gut zu verteidigende/zu versteckende Zentren

Realisierung

Kammhubers Ziele sollten erreicht werden, indem verschiedene Bereiche eingerichtet wurden, die der Abwehr alliierter Angriffe dienen sollten. Hierzu gab es drei unterschiedliche Bereiche: Die Dunklen Nachtjagdräume (Dunaja), die Hellen Nachtjagdräume (Henaja) und die kombinierten Nachtjagdräume (Konaja). Um besonders schützenswerte Bereiche herum wurden kombinierte Nachtjagdräume eingerichtet. In diesen Konajas sollten alliierte Angriffe im Zusammenspiel von Jagdfliegern und Flak bekämpft werden. Konajas waren im Einsatz um Kiel (Konaja „Kiebitz“), Hamburg (Konaja „Hummel“), Berlin (Konaja „Bär“), Duisburg (Konaja „Drossel“), Köln (Konaja „Kolibri“), Bremen (Konaja „Roland“), Darmstadt (Konaja „Dachs“) und München (Konaja „Mücke“). Dieses Abwehrverfahren führte allerdings bei geringen Abschusserfolgen zu zahlreichen eigenen Verlusten und wurde etwa Ende 1941 abgelöst durch verbesserte freiere Kampf-Verfahren (Zahme-Sau, Wilde-Sau).

Da die Vorwarnzeit für eine effektive Luftverteidigung möglichst gross sein musste, wurde an der Nordseeküste, später auch an der Atlantikküste ein System aus „Freya“- und „Würzburg“-Geräten errichtet. Diese waren, abweichend von den englischen Pendants, hochkomplexe Anlagen mit fachausgebildetem Personal, das aus Geheimhaltungsgründen praktisch kaserniert war. Der technische Fortschritt gegenüber England betrug um 1942 ca. 7 Monate, und man tat alles, um diesen auch zu halten. Dabei verkannte man allerdings, dass eine hochkomplexe und auch teure Anlage ein taktisch schwieriges Ziel darstellt, jedoch ein strategisch umso lohnenderes, und so gelang es der USAF und der RAF mehrmals, durch gezielte taktische Angriffe die Kammhuber-Anlage für Stunden bis Tage ausser Gefecht zu setzen.

Die Funktion entsprach weitestgehend dem modernen Radar, mit einigen geringen Unterschieden:

Es gab (oft räumlich getrennt) Anlagen zur Passiv- und Anlagen zur Aktivortung. Die Würzburg-Riese genannten Anlagen sendeten mit ihren 8m grossen Parabolspiegeln einen Fächer von Radarwellenkegeln aus, bei denen der mittlere Kegel etwa 560 MHz Frequenz hatte, auf den ein Signalton aufmoduliert wurde (FM-Technik), der für jeden Sektor dieses Fächerstrahls eine eigene Frequenz hatte. Diesen Sendestationen waren die Freya-Anlagen zugeordnet. Eine Freyaanlage war wesentlich einfacher aufgebaut, am zutreffendsten zu beschreiben als Dipol-Antenne. Die einzelnen Antennenstäbe waren so auf die Verstärker aufzuschalten, dass der Funkmesstechniker einen Such- und einen Fokus-Modus zur Verfügung hatte. Das Freya- System hatte den grossen Vorteil, dass die erhaltenen Daten akustisch ausgewertet werden konnten. Der Messtechniker hatte einen Kopfhörer, bei dem er das modulierte Signal hörte, sobald seine Antenne die Reflexion auffing. Dadurch waren keine teuren und kurzlebigen Ausrüstungsgegenstände wie Bildschirme nötig.

Dazu gehören natürlich auch Horchposten und Beobachtungseinheiten usw. Die Würzburganlagen trugen die Bezeichnungen „Wolf“ (Nordfriesland), „Languste“ (Ostfriesland), „Löwe/Tiger“ (Westfriesland), „Hering“ (West Niederlande), „Hamster“ (Belgisch/Niederländisches Grenzgebiet). Der Raum um Mannheim hatte eine kombinierte Würzburg/Freya/Beleuchtungszone, die den Codenamen „Kranich“ trug.

Das Prozedere der Jagdleitung

- Ein feindliches Flugzeug fliegt in den Überwachungsluftraum ein.

- Die vom Würzburgriesen emittierten Signale treffen auf seine Aussenhaut und werden reflektiert. Je nach Sektor (relativ zur Sendeantenne) ist der auf die Trägerwelle modulierte Ton hoch oder tief.

- Das reflektierte Signal wird von einer Freya-Station empfangen. Der Techniker hört auf seinen Kopfhörern z. B. links ein lautes, rechts ein leises Signal gleicher Frequenz und lässt somit seine Antenne ein wenig weiter nach links ausrichten. Die einzelnen Flügel seiner Antenne hatten nämlich eigene Verstärker und waren auf die Kopfhörerseiten geschaltet.

- Am Richtwinkel der Freya-Anlagen kann er nun ablesen, aus welcher Richtung das Signal kommt.

- nun schaltet er Vergleichstöne auf seine Kopfhörer und kann so durch die entstehenden Akkorde und die Schwebungen (oder den Gleichklang) ermessen, in welchem Sektor sich sein Überwachungsobjekt relativ zur Würzburg-Station befindet. Daraus ist trigonometrisch die Position zu errechnen.

- Der Funkmessleiter meldet die Position an die Luftraumüberwachung und diese lässt die Signale auf ihrer taktischen Tafel markieren.

- Nun sollte der Luftraumüberwachung auffallen, wenn mehrere Freya-Anlagen das gleiche Signal verfolgen oder wenn ein Signal dabei ist, aus dem Überwachungssektor der einen Anlage heraus, in den Sektor einer anderen Anlage zu wechseln. Sie entscheidet welche Anlage dann welches Ziel verfolgt und befiehlt den übrigen Anlagen die Überwachung der frei gewordenen Sektoren.

- Alsdann versetzt sie die Abfangjäger der Lokalitäten, die als Angriffsziel in Frage kommen, in Alarmbereitschaft (Piloten sitzen startbereit im Flugzeug und die Ölwanne wird passiv vorgeheizt usw.). Dabei handelt es sich um klassische Jagdflugzeuge mit Signalbemalung.

- Zur gleichen Zeit werden Verfolgungsjäger gestartet. Diese sind grösstenteils voll nachtgetarnte Bf 110 (umlackierte Variante „C“, ab Mai 1942 fast nur noch die G4 in ihren verschiedenen Ausführungen) und haben ab Februar 1942 ein Passiv- („Lichtensteingerät“, „Rostenthal-halbe“ usw.) später auch Aktiv-Radars („Lichtenstein SN“ und „SN2“, „Neptunanlage“ und „Flensburgsystem“) und jagen den Bombern hinterher. Dabei muss man bedenken, dass die Jäger selbst keine Navigationseinrichtungen hatten. Sie können sich höchstens an Flüssen oder anderen nachts sichtbaren Landmarken orientieren.

- Hier kam eine zweite Freya-Station ins Spiel, die den Jäger verfolgte und ihn per Funk bis ans Ziel heranführte. Dabei wurde, wenn möglich, der Jäger gegen das Mondlicht an die Bomber herangeführt, so dass er die dunkle Silhouette vor den Wolken ausmachen konnte. Dabei war darauf zu achten, dass nur ein Jäger auch einen Bomber/Staffel verfolgte, und nicht ein Jäger auf einen anderen Jäger stiess. Nicht nur aus Gründen der Ökonomie!

- Liess sich in etwa abschätzen, welche Städte als Ziel in Frage kamen, so wurden die Nachtjäger dahingehend instruiert (was die Navigation erleichterte), alsdann wurden die Flakgürtel in Alarmbereitschaft versetzt. Diese riefen für die Stadt eine niedrige Alarmstufe aus (Beleuchtungsverbot usw.), meistens mit einer genauen Zeitangabe, wann mit dem Eintreffen der Bomber zu rechnen sei. War das Ziel klar ausgemacht, erging eine Fliegeralarmwarnung an die betroffene Stadt, Flak wurde bemannt und Suchscheinwerfer in Position gebracht. Die Abfangjäger starteten und begaben sich auf die von den Freya-Stationen gepeilten Höhen.

- Wenn die Bomber gefährlich nah an die Flakgürtel der Industriegebiete/Hafenanlagen gelangt waren, drehten die zweimotorigen Nachtjäger ab. Sie waren zu oft das Opfer der eigenen Flak gewesen, trotz Signalleuchtkugeln und eindeutiger Typisierung. Die Flak schoss einfach auf jedes mehrmotorige Flugzeug. Die Jäger kehrten zu ihren Standorten zurück, wurden aufgetankt und aufmunitioniert, oft starteten sie auch für einen zweiten Angriff gegen die rückkehrenden Bomber (diese hatten allerdings aufgrund ihrer geringeren Ladung eine höhere Geschwindigkeit und eine grössere Flughöhe, ausserdem eine geringere Priorität).

- Den Luftkampf übernahmen nun die einmotorigen Tag-Dämmerungsjäger. Diese waren schnell und wendig genug, um in anfliegenden Bomberstaffeln zu manövrieren, gleichzeitig waren sie mit ihrer Silhouette leichter von den Bombern zu unterscheiden.

Resümee

Diese Verteidigungstaktik war überaus effektiv. Wenn eine Staffel mit vier Bombern abends gen Deutschland startete, kehrten selten mehr als drei Flugzeuge zurück. Die Verluste beim britischen Bomber Command betrugen zum Teil 30 % pro Nacht (nicht heimgekehrte und essenziell beschädigte Flugzeuge). Es wird beschrieben, dass die Strecke Dortmund–Groningen bei Sonnenaufgang mit hunderten grösserer und kleinerer Flugzeugtrümmer übersät gewesen sei. Das änderte sich phasenweise mit der Einführung von Heckwarnradars auf Bombern, mit schwerstbewaffneten Heck-Waffentürmen (bis zu 6xMaschinengewehre), mit Mosquito-Bombern (die eine sehr geringe Radarsilhouette boten, da ihr Tragwerk vollständig aus Holz gebaut war) die als Pfadfinder die Bomberstaffeln effektiv ins Ziel leiteten und vor allem mit der Erfindung der Düppel: Auf die Frequenz des deutschen Radars zugeschnittene Staniolstreifen zerstreuten erstmals am 28. Juli 1943 das Radarsignal und produzierten falsche Bombermeldungen. Dagegen entwickelte man zwar ein neues Bordradar, das multifrequenzfähig („Lichtenstein SN2“ und „Neptun“) war, jedoch konnten die Freya/Würzburg-Systeme nicht unter vertretbarem Aufwand und schnell genug umgerüstet werden. Sie verkamen somit zum Frühwarnsystem. Ausserdem war es kein Problem, die Düppelstreifen in verschiedenster Form zu produzieren, um so alle denkbaren Radars auszutricksen. Hier kamen wiederum die Mosquito-Bomber ins Spiel: ein Angriffsbomber kann nur den Raum hinter sich mit Düppeln verschatten, er selbst fliegt vor seiner Wolke und schützt sich so nur gegen Verfolger. Der Pfadfinder (Mosquito) flog den Bombern voraus, verdüppelte die Luft und kehrte, wegen seiner hohen Geschwindigkeit und der geringen Radarabstrahlung meistens, ohne einen Feind zu Gesicht bekommen zu haben, nach England zurück.

Man darf sich wundern, wieso Kammhuber 1941 die immensen Mittel einwerben konnte, um eine richtungweisende Anlage wie das Himmelbettsystem aufbauen zu können. Es bleibt anzunehmen, dass es die Angst vor der inneren Propagandaschlappe eines Bombenangriffes auf die eigenen Städte war, man wollte auch der R.A.F. nicht die Propagandaleistung zubilligen, ungehindert nachts deutsche Städte bombardieren zu können. Wohlgemerkt: 1941 war England von Tausend-Bomber-Angriffen noch ein Jahr entfernt, und niemand ging davon aus, dass es jemals dazu kommen würde. Man wollte durch die Kammhuber-Linie Macht, Stärke und Überlegenheit demonstrieren, was ja auch zeitweise gelang.

Chronik der Luftschlacht um Deutschland

Die RAF setzte von 1941 bis 1943 eher auf eine Taktik des Nacht-Terrors: Eine Stadt wurde mit wenigen, oft in sehr lockerem Verband fliegenden Nachtbombern angegriffen, vertrauend darauf, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass ein Jäger in der Nacht auf einen Bomber trifft. Die abgeworfene Bombenmasse betrug dabei vielleicht um die 50 t Sprengladungen unterschiedlichster Zusammenstellungen. Dabei muss man bedenken, dass Sprengbomben gegen Häuser nicht sehr effizient sind und sehr viel Stahl benötigen (Stahl/TNT-Massenverhältnis 3/1, Volumenverhältnis 1/1). Luftminen waren wesentlich dünnwandiger, daher im Verhältnis zur Sprengwirkung auch leichter. Brandbomben wiederum hatten eine Papphülse, in die die Phosphormischung luftdicht eingegossen war.

Das Ziel hierbei war zuerst weniger, eine Stadt zu zerbomben (wozu man technisch weder in der Lage war, noch das irgendwie gewollt haben konnte), oder tausende Menschen zu töten, sondern der Zivilbevölkerung zu zeigen, dass die Propaganda log, wenn sie behauptete, dass die RAF am Boden sei und keine deutschen Städte bombardieren könne. Die Regierung sollte einsehen, dass es unmöglich war, ein Land zur Festung umzugestalten.

Diese Massnahme konnte aber nicht greifen: Die deutsche Propaganda bezeichnete die englischen Nachtangriffe als „undeutsch“, war aber ab 1943 wegen hoher Tagesverluste gezwungen, ebenso auf Nachtangriffe zu wechseln. Der grösste Erfolg dieser Nachtangriffe war jedoch, dass zigtausende Deutsche aus dem Bett in die Keller und Schutzräume fliehen mussten, obwohl nur ihre Nachbarstadt angegriffen wurde, zudem auch noch mit geringen Mengen an Bomben. Grösser wäre jedoch die Propagandaschlappe gewesen, wenn eine Stadt angegriffen worden wäre, ohne dass die Bevölkerung gewarnt worden wäre. Kurzum: die Nachtbombentaktik schürte nur den Hass auf den Feind, und trug nicht dazu bei, den Krieg zu verkürzen oder humaner zu machen. Es gelang der deutschen Propaganda sogar, den nächtlichen Bombenangriff der Zivilbevölkerung als „Fronterlebnis“ zu verklären. Der Bombenkrieg war jedoch das Einzige, was die RAF und die USAF zu tun vermochten, folglich wurden die Bomberstaffeln vergrössert und die Bombenzuladungen optimiert. Bei den Luftangriffen auf Wuppertal gelang es so erstmals, einen Feuersturm zu entfachen, in dem ganze Stadtbezirke zu einer Feuerfalle wurden. Der Bombenkrieg hatte sich verselbstständigt. Zurück blieben ausgebombte Menschen mit gebrochenem Kampfeswillen, die nicht einmal mehr im Stande waren, gegen die Nazis zu opponieren, im Gegenteil sogar akut hilfsbedürftig waren. Durch die Bombenangriffe der Vorjahre war das Schwert der Nachtangriffe stumpf geworden. Dieses war aber das Ende einer zweifelhaften Entwicklung, keinesfalls ihr Anfang. Unter anderem war es eine Lehre daraus, dass alleinfliegende Bomber nichts ausrichten können und ein sehr leichtes Ziel für Abfangjäger bieten, wohingegen Bomberschwärme von über 1.000 Bombern weder aufzuhalten sind noch einen einzigen Grashalm stehen lassen, wo sie zuschlagen.