Vorgeschichte zum Luftkrieg Europabezogen

Datenherkunft: Die Datenherkunft wird beim jeweiligen Thema angezeigt.

aus-der-zeit.site > Nachkriegszeit

- Wie der Krieg das Fliegen lernte

- Die Flieger übernahmen Aufgaben der Kavallerie

- Deutsche Bomben regnen auf London

- Ein Niederländer löst das "Maschinengewehr-Problem"

- Technische Lösungen vor dem Unterbrechergetriebe

- MG-Synchronisation

- Kult um die "Ritter der Lüfte"

- Die Geschichte von Immelmanns Luftduell - komplett Erfunden

Wie der Krieg das Fliegen lernte

(www.sueddeutsche.de)

Über die italienischen Streitkräfte gibt es allerlei Urteile und Vorurteile. Vielleicht klingt es auch deswegen ein wenig sonderbar, dass es wohl italienische Militärpiloten waren, die als erste in einem Krieg militärische Motorflugzeuge einsetzten.

Unter dem Hauptmann Carlo Piazza gab es im italienisch-türkischen Krieg, in dessen Folge Libyen italienische Kolonie wurde, ein Flieger-Detachement mit neun Maschinen. Im Oktober 1911 flog Piazza einen Aufklärungseinsatz über den türkischen Linien in der Nähe von Bengasi.

Sieht man davon ab, dass die mexikanische Regierung ein paar Monate früher zwei US-Flugpioniere angeheuert hatte, die aus der Luft die Stellungen von Aufständischen auskundschafteten (und wenig später in den Rio Grande stürzten), war Piazzas Flug über der libyschen Wüste die Premiere einer neuen Art von Kriegführung.

Mitglieder seines Fliegerbataillons warfen im November 1911 auch erstmals in der Kriegsgeschichte Sprengkörper, eine Art von Handgranaten, aus einem Flugzeug.

Luftschiffe, Flugzeuge und später Raketen sowie unbemannte gelenkte oder ungelenkte Flugkörper haben seit dem Ersten Weltkrieg nicht nur das Schlachtfeld revolutioniert. Sie haben ausserdem, bereits 1914 beginnend, die Grenzen des Schlachtfeldes immer mehr ausgedehnt.

Der taktische, zum Teil auch schon strategische Einsatz von Bombenflugzeugen in den Jahren des Ersten Weltkriegs war der Auftakt für die Flächenbombardements des Zweiten Weltkriegs, die entscheidend zu dem beitrugen, was der Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast als den „totalen Krieg“ beschworen hatte.

Die Flieger übernahmen Aufgaben der Kavallerie

Im ausgehenden 20. Jahrhundert war – und eigentlich ist sie es bis heute – die gesamte Weltbevölkerung eine Geisel jener atomar bestückten Trägerwaffen, die jeden Punkt der Erde erreichen können.

In den Auswirkungen weniger furchtbar, aber dennoch Schrecken erregend genug sind die bewaffneten Drohnen, die pilotenlosen, digital gesteuerten Flugzeuge, die gewissermassen als Urenkel-Generation der Flugmaschinen des Capitano Piazza 100 Jahre nach ihm beim Sturz Gaddafis ebenfalls über Libyen zum Einsatz kamen.

Im Vergleich zu Infanterie oder Artillerie ist die Geschichte der Luftwaffe kurz. Sie beginnt ernsthaft mit dem Ersten Weltkrieg. 1912 gründeten die Engländer ihr „Royal Flying Corps“, die Königreiche Preussen und Bayern stellten ebenfalls kleine Flug-Abteilungen auf. Ähnliches geschah in Russland und Frankreich.

Bei Kriegsbeginn (1. Weltkrieg) verfügten die grösseren Mächte über ein jeweils nur wenige hundert Maschinen zählendes Sammelsurium von Flieger-Einheiten, die in erster Linie der Aufklärung und der Nachrichtenübermittlung dienten.

Die Flieger hatten damit Aufgaben übernommen, die Jahrhunderte lang der Kavallerie vorbehalten waren. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich ein nicht unerheblicher Teil des Offizierskorps der neuen Truppe aus der Kavallerie rekrutierte.

Die Deutschen bauten allerdings nicht nur auf die ziemlich fragilen Ein- oder Doppeldecker, sondern auch auf das gelenkte Luftschiff, das bis heute mit dem Namen des Grafen Zeppelin verbunden ist. Zeppeline konnten nicht nur viel weiter fliegen als Flugzeuge, sondern auch nahezu 40 Stunden lang in der Luft bleiben.

Zu Kriegsbeginn verfügte Deutschland über ein knappes Dutzend Luftschiffe. Die starren, gasgefüllten Zeppeline wurden als ideale Fernkampfmaschinen gesehen – zumindest zu Kriegsbeginn erreichte kaum ein Flugzeug jene Höhen, in denen Zeppeline durch die Lüfte fuhren.

Der erste Luftangriff im Ersten Weltkrieg erfolgte durch einen Zeppelin: LZ 6 (LZ stand für Luftschiff Zeppelin) warf über dem belgischen Lüttich am 6. August 1914 modifizierte Artilleriegranaten ab.

Dazu passt, dass sich der erste Luftangriff gegen Deutschland, geflogen von vier englischen Flugzeugen, die in Antwerpen gestartet waren, gegen einen der Heimathäfen der Zeppeline richtete: Am 22. September 1914 bombardierten britische Marine-Flieger Zeppelin-Hangars in Düsseldorf, später wurde auch die Zeppelin-Basis Köln angegriffen. Sogar Friedrichshafen am Bodensee wurde Angriffsziel von britischen Doppeldeckern, die man, in Kisten verpackt, durch halb Frankreich geschafft hatte.

Deutsche Bomben regnen auf London

Die englische Zeppelinphobie rührte vor allem daher, dass die Deutschen mit ihren Luftschiffen bis 1917 immer wieder Angriffe auf England flogen, vor allem nachts auf London. Zwar waren die Schäden und die Zahl der Opfer relativ gering.

Mehr Unheil richteten die deutschen Gotha-Bomber an, zweimotorige Ungetüme, die für taktische Angriffe gegen Stellungen, Artillerie oder Depots an den Fronten ebenso Verwendung fanden wie als Langstrecken-Bomber gegen die britische Kanal-Ostküste und gegen London.

Ihr Pendant auf Seiten der Alliierten waren Bomber des Typs Handley Page, mit denen die Briten 1918 zum Beispiel Ludwigshafen oder Kaiserslautern bombardierten. Der letzte deutsche Gotha-Angriff auf London fand im Mai 1918 statt.

Dennoch sind eher weniger die Gothas, sondern die Zeppeline in der kollektiven Erinnerung der Briten haften geblieben. Die Angriffe der zunächst unerreichbaren, nicht abwehrbaren Luftschiffe bedeuteten einerseits die Ausweitung der Kriegführung auf das tiefe Hinterland und die Zivilbevölkerung.

Andererseits durchbrachen die Zeppeline erstmals seit Jahrhunderten, eigentlich seit der normannischen Eroberung 1066, jene als unverletzbar empfundene Sicherheit der britischen Inseln, die weder die spanische Armada 1588 noch der Erzfeind Napoleon hatte beschädigen können.

Anders als die Motorflugzeuge aber blieb das Militärluftschiff nur ein kleines Zusatzkapitel in der Geschichte der Luftkriegsführung. Die Zeppeline hatten im Krieg enorm hohe Verluste; durch Feindeinwirkung und durch Unfälle ging die „Zeppelinwaffe“ de facto zu Grunde. Der Nachruhm der Zeppeline verglühte endgültig mit der Explosion des zivilen Amerika-Zeppelins LZ 129 Hindenburg am 6. Mai 1937 in Lakehurst, New York.

Auch wenn der grösste Teil der Flugzeuge im Ersten Weltkrieg als Aufklärer, Artilleriebeobachter und später auch zur bewaffneten Unterstützung der Infanterie sowie zum Angriff auf militärisch relevante Bodenziele eingesetzt wurde, ist der Mythos des ersten grossen Luftkriegs untrennbar mit den Jagdfliegern verbunden.

Das Konzept, man könne in der Luft andere Flugzeuge bekämpfen, spielte 1914 noch keine grosse Rolle. Zum einen war die Zahl der Flugzeuge insgesamt klein; zum anderen sah man als Ziele in der Luft eher die Fesselballone, in deren Gondeln Artilleriebeobachter sassen und das Feuer lenkten.

Ein Niederländer löst das "Maschinengewehr-Problem"

Zunächst waren viele der frühen Einsitzer gar nicht bewaffnet; bei den Zweisitzern gab es manchmal ein Maschinengewehr, das der Beobachter nach hinten oder seitwärts einsetzen konnte.

Nach vorne, also in Blickrichtung des Piloten, war der Einbau eines Maschinengewehrs nicht ratsam, weil man noch keine Möglichkeit gefunden hatte, die Schussfolge des Maschinengewehrs mit den Propellerumdrehungen zu synchronisieren. Der Pilot, der von seinem Sitz aus ein Maschinengewehr bedient hätte, dessen Mündung hinter der Luftschraube gelegen wäre, hätte seinen eigenen Propeller zerschossen.

Es dauerte bis fast zur Jahreshälfte 1915, bevor die Büros des holländischen Flugzeugkonstrukteurs Anton Fokker, der für Deutschland arbeitete, eine Technik entwickelten, mit der Propeller und Maschinengewehre synchronisiert wurden.

Dieses sogenannte Unterbrechergetriebe, eingebaut in den einsitzigen Hochdecker „Fokker Eindecker“, kurz „Fokker E“, der anders als die meisten anderen Flugzeuge zu dieser Zeit eben kein Doppeldecker war, bescherte den Deutschen bis ins Jahr 1916 hinein die Luftherrschaft an der Westfront.

Erst als die Engländer die Synchronisationstechnik ebenfalls gemeistert hatten und Jagdflugzeuge mit besseren Flugeigenschaften als die des eher behäbigen Fokker Eindecker an die Fronten brachten, wendete sich das Blatt wieder. Trotzdem markierte der Fokker Eindecker den Beginn der Ära der Jagdflugzeuge, in der die Maschine zur Waffe des Piloten wurde.

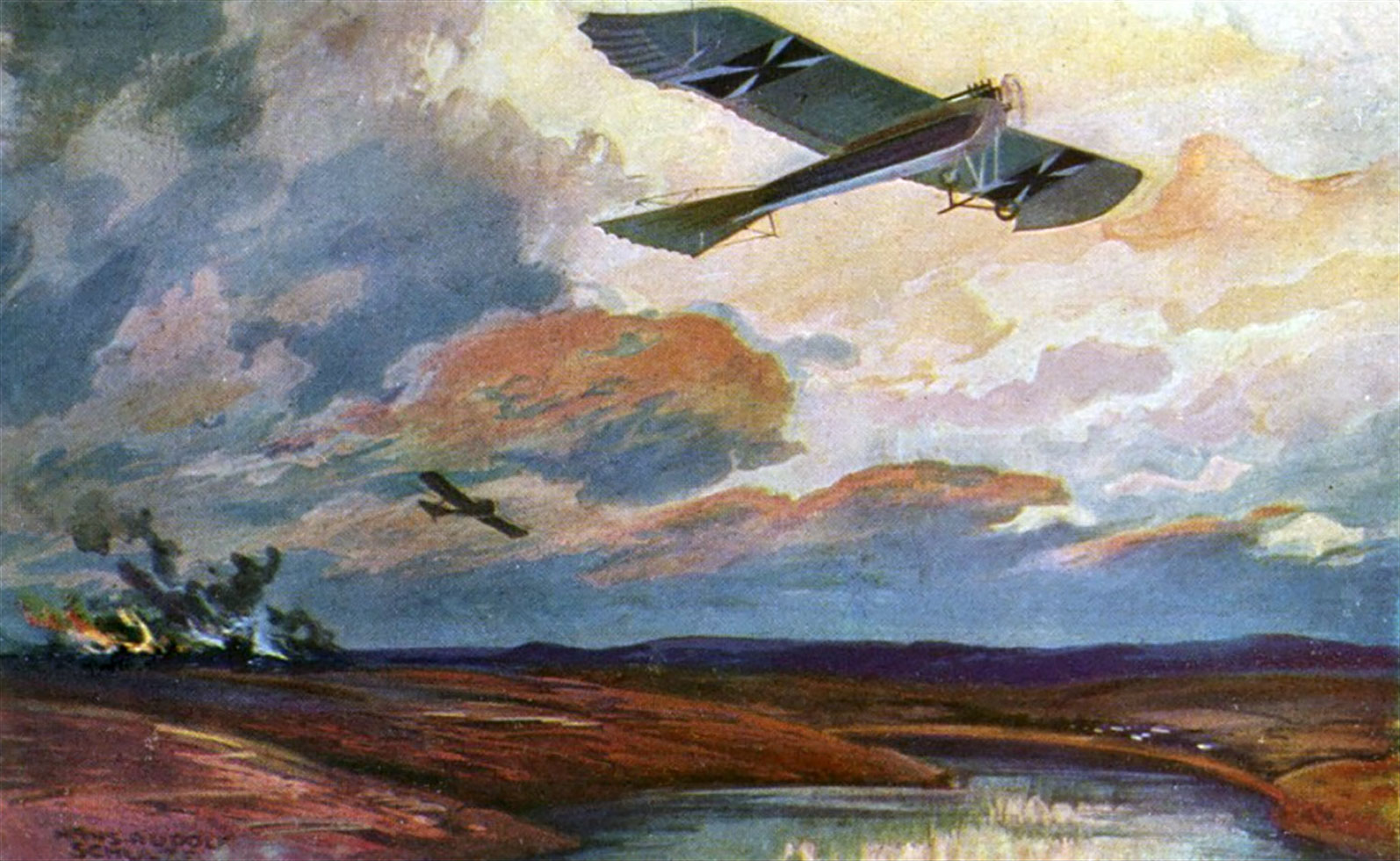

Der Kampf gegen andere Flugzeuge, der vor Fokkers Entwicklung zum Teil mit Handfeuerwaffen aus den offenen Cockpits heraus ausgefochten wurde, geriet zum Inbegriff des Luftkriegs. Seine Protagonisten waren oft draufgängerische junge Männer, deren an der Zahl abgeschossener Flugzeuge zu messender persönlicher „Erfolg“ aus der Anonymität des Schlachtens am Boden herauszuragen schien.

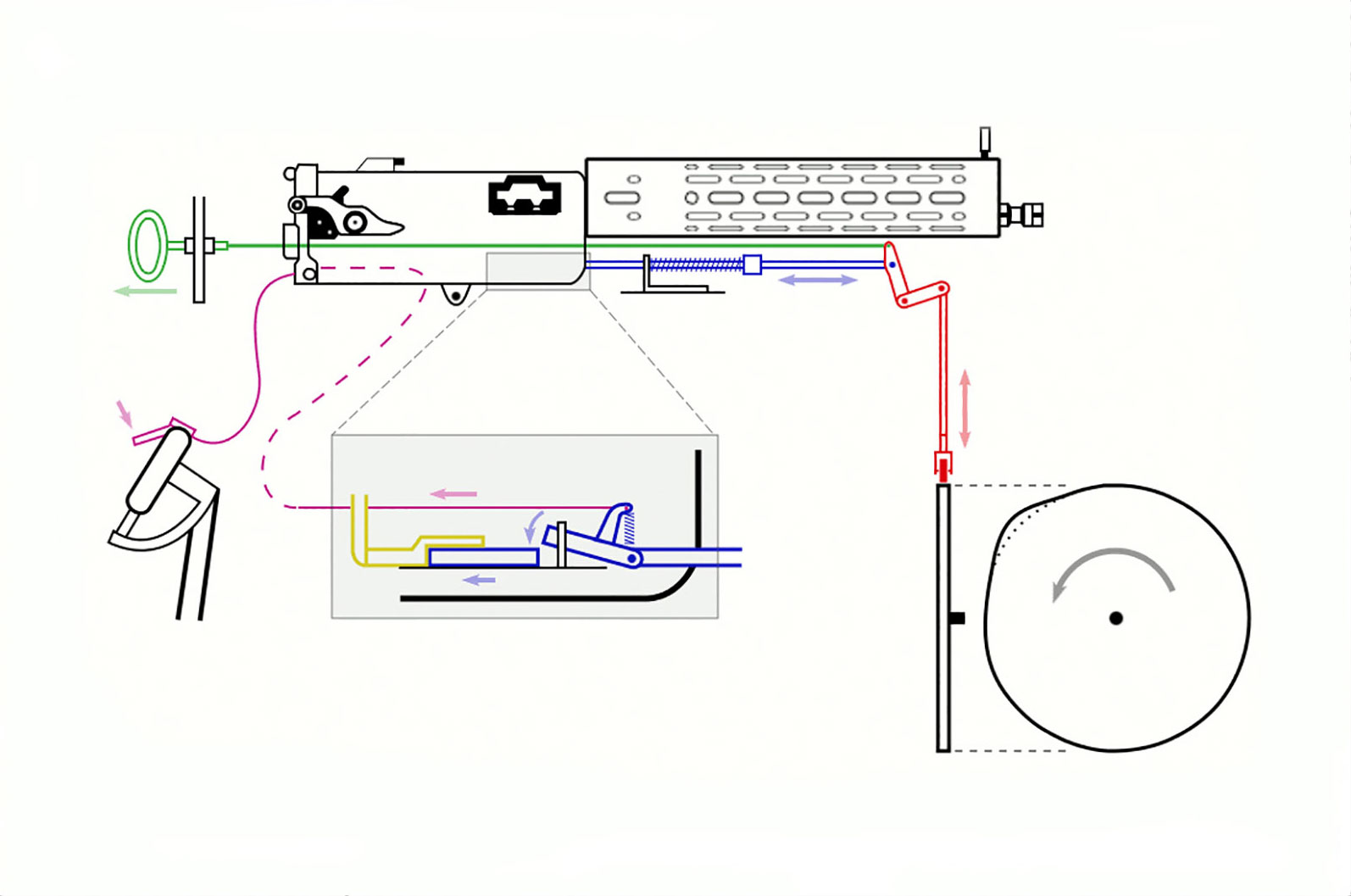

Unterbrechergetriebe

Das Unterbrechergetriebe ist eine Koppelung zwischen Propellerwelle und Maschinengewehr (MG) eines Jagdflugzeuges, die dafür sorgt, dass der Feuerstoss des so synchronisierten Maschinengewehres unterbrochen wird, wenn ein Geschoss aus dem MG ein vor der Mündung vorbeiziehendes Propellerblatt treffen würde.

Aufgabenstellung

Um dem Piloten das Beheben von Ladehemmungen zu ermöglichen, die Schussrichtung des MGs parallel zur Visierlinie des Piloten auszurichten und das Gewicht von Waffe und Munition nah am Schwerpunkt zu konzentrieren, kam es bei den ersten Jagdflugzeugen darauf an, die Bewaffnung unmittelbar vor dem Cockpit zu platzieren. Da einmotorige Flugzeuge mit Zugpropeller die effektivste Bauform für Jagdflugzeuge waren, musste das Maschinengewehr den Propellerkreis durchschiessen können, ohne den laufenden Propeller zu beschädigen.

Technische Lösungen vor dem Unterbrechergetriebe

Da eine technische Lösung dafür nicht existierte, griffen im Ersten Weltkrieg Kampfflieger zu folgenden, zum Teil sehr waghalsigen oder ungewöhnlichen Verfahren:

Flugzeuge in der Pusher-Konfiguration mit Druckpropeller wurden verwendet, die nach vorn für ein bewegliches MG oder ein Geschütz freies Schussfeld hatten. z. B. der britische Vickers Gunbus, der französische Voisin L (ein Voisin dieses Typs schoss am 5. Oktober 1914 erstmals ein deutsches Flugzeug im Luftkampf ab) oder die deutschen Otto C-Typen sowie die Versuchsflugzeuge von Schwade oder August Euler. Motor und Propeller wurden am Heck der Rumpfgondel angebracht und die Streben zum Höhen- und Seitenleitwerk seitlich am Propeller vorbeigeführt. Diese aufwendige Lösung war aerodynamisch ungünstig und minderte die Flugleistungen der „Gitterrümpfe“ erheblich.

Bei Zweisitzern wurde der – oft vorn sitzende – Beobachter mit einem beweglichen MG ausgerüstet, mit dem er natürlich am Propellerkreis vorbeifeuern musste. Der Beobachter zielte in gefährlicher Weise und bei stark begrenztem Schussfeld mit dem MG zwischen Streben und Verspannung hindurch oder er konnte, falls er im hinteren Cockpit untergebracht war, nur beim Abdrehen des Flugzeugs mit dem MG wirken. Als taktisch unwirksam erwies sich der Versuch von deutscher Seite durch Einsatz sogenannter „Grosskampfflugzeuge“ Feindflugzeuge zu bekämpfen: Schwere dreisitzige Grossflugzeuge wie die Gotha G.I wurden dazu mit beweglichem MG oder Bordkanone bestückt. Diese konnten sich zwar nun verteidigen, aber um gegnerische Flugzeuge zu stellen, anzugreifen und zu verfolgen waren derartige Grosskampfflugzeuge viel zu langsam und schwerfällig.

Eine besonders ungewöhnliche und waghalsige Lösung verfolgte die französische Firma SPAD: Der Schütze sass in einer vor dem Propeller aufgehängten Gondel mit freiem Schussfeld nach vorn, was nicht nur die Zugleistung des Propellers beeinträchtigte und jegliche Verständigung der Besatzung verhinderte, sondern für den Beobachter mit dem rotierenden Propeller im Rücken bei Bruchlandungen zur tödlichen Gefahr wurde.

Am effizientesten erwies es sich, Maschinengewehre entweder höher oder seitlich versetzt oder im Winkel am Propellerkreis vorbeizielend anzubringen. Im ersten Fall war das Nachladen, im zweiten auch das Zielen mit dem angewinkelten MG schwierig. Dennoch blieb dieses zumindest als Zusatzbewaffnung bis 1918 Standard bei zahlreichen alliierten Jagdflugzeugen, u. a. bei der S.E.5 und der Sopwith Camel.

Die höchste Kampfkraft bewiesen Anfang 1915 jedoch Flugzeuge mit unsynchronisiert durch den Propellerkreis feuernden MG: Die Propellerblätter wurden durch Geschossabweiser aus Stahlblech geschützt. Damit wurden Frontalangriff und Verfolgung gegen feindliche Flugzeuge möglich.

Mit diesen Verfahren hatten die Alliierten Anfang 1915 die Luftherrschaft an der Front gewonnen; ihnen waren immer mehr unbewaffnete und damit wehrlose deutsche und österreichisch-ungarische Flugzeuge zum Opfer gefallen, so dass die taktische Luftaufklärung in der Tiefe des gegnerischen Luftraums nahezu unmöglich wurde. Trotzdem erwiesen sich alle genannten Verfahren als behelfsmässig und wenig effizient. Um ein Durchschiessen des Propellerkreises im frontalen Angriff auf ein Feindflugzeug zu ermöglichen, wurde ein Unterbrechergetriebe benötigt, das Motor und MG synchronisierte.

MG-Synchronisation

Die gefährlichsten, zum Frontalangriff tauglichen Jagdflugzeuge mit starrem, vorwärts feuerndem MG waren französische Morane-Saulnier-Einsitzer, bei denen der Propeller mit Geschossabweisern aus Stahlblech gegen Treffer geschützt wurde. Seit Anfang 1915 machte u. a. die so ausgerüstete Staffel Escadrille M.S. 23 an der Westfront ungehindert Jagd auf deutsche Flugzeuge. Am 19. April 1915 geriet jedoch der bekannte französische Vorkriegs-Kunstflieger Roland Garros, der bereits fünf Abschüsse erzielt hatte, mit einer so ausgerüsteten Morane-Saulnier L über Courtrai in deutsches Abwehrfeuer. Garros musste bei Ingelmunster auf deutscher Seite notlanden, sein Flugzeug wurde umgehend nach Berlin geschafft. Anton Fokker und andere Konstrukteure wurden zur Untersuchung der Morane eingeladen und erhielten den Auftrag, die Maschine zu kopieren oder nachzubauen. Helmuth Förster, Hauptmann und Adjutant des Feldflugchefs übergab Fokker ein Parabellum-MG und Munition. Fokkers Versuche, Ablenkbleche an einem deutschen Flugzeugpropeller anzubringen, erwiesen sich bei der Beschussprüfung wegen der Durchschlagskraft der deutschen Stahlmantelgeschosse als untauglich; seine Ingenieure Heinrich Lübbe, Curt Heber und Leimberger griffen daraufhin eine 1913 patentierte Erfindung des Ingenieurs Franz Schneider von Luftverkehrsgesellschaft (LVG) auf. Innerhalb von zwei Tagen gelang es Fokker und seinen Ingenieuren eine Mechanik zu konstruieren, die über eine Nockenwelle den Abzug des Parabellum-MGs mit der rotierenden Motorachse verband. Fokker nahm nun einen seiner gerade verfügbaren A.III-Einsitzer mit 59-kW-U.I.-Oberursel-Umlaufmotor, rüstete ihn mit dem synchronisierten MG aus, hängte das Flugzeug an seinen Sportwagen, fuhr von Schwerin nach Döberitz und führte seine „Erfindung“ dem Generalstab persönlich vor.

Kurz darauf lieferte Fokker bereits seine neuen Jagdeindecker an die Front, deren Einsatz nicht nur bis Anfang 1916 der deutschen Seite die Luftherrschaft erkämpfte („Fokker-Plage“), sondern auch die Jagdfliegerei revolutionierte.

Weiterentwicklung

Das mechanische Unterbrechergetriebe besass den Nachteil, durch die Verzögerung zwischen Unterbrechung und Fortsetzung des Feuerstosses die Kadenz der synchronisierten Bordwaffen spürbar zu verringern. Dieser Nachteil wurde erst in den späten 1930ern durch die Einführung von elektrisch gezündeten Patronen, die einen Zündimpuls von einem vom Triebwerk angetriebenen Zündmagneten erhielten, auf ein Minimum reduziert. Diese Technologie wurde im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Jagdflugzeugen verwendet und diente zur Synchronisierung von Maschinengewehren und Bordkanonen.

Ab den 1930er Jahren war es im Flugzeugbau aufgrund tragfähigerer Metallkonstruktionen auch möglich, Bordgeschütze in den Tragflächen unterzubringen, wodurch hier die Notwendigkeit einer Synchronisation entfiel. Weiterhin wurden auch Konstruktionen verwendet, bei denen die Läufe grosskalibriger Waffen durch die Propellernabe hindurch gelegt wurden (z. B. Messerschmitt Bf 109 ab Variante F, Jakowlew Jak-3, Bell P-39).

Mit der Einführung von Strahlflugzeugen entfiel mit den Propellern auch das Bedürfnis nach Synchronisation. Modernere militärische Flugzeugtypen mit Propellerantrieb weisen entweder zwei Triebwerke in den Flügeln auf (Rockwell OV-10, FMA IA 58) oder sind mit konvergierenden Bordwaffen bzw. Aufhängepunkten für Waffenbehälter ausserhalb des Propellerkreises ausgerüstet (Douglas A-1, Soko J-20 Kraguj, Embraer EMB 312).

Kult um die "Ritter der Lüfte"

(www.sueddeutsche.de)

Jedenfalls bemächtigte sich die Kriegspropaganda der Briten, der Deutschen, der Franzosen, der Österreicher und Italiener, später auch der Amerikaner schnell dieser Gelegenheit. Es entstand der Kult um die „Ritter der Lüfte“, der Mythos um den Krieg als eine tödliche Form der Jagd, bei der Jäger und Gejagter gleiche Chancen haben.

Einer, wahrscheinlich der bekannteste all dieser mythischen Helden war Manfred Freiherr von Richthofen, ein zum Zeitpunkt seines Todes im April 1918 erst 25-jähriger Rittmeister, der früher bei der Kavallerie, einem preussischen Ulanenregiment, noch mit der Lanze gedient hatte. Richthofen erzielte 80 bestätigte Abschüsse, was ihn bei Freund und Feind zur Legende machte.

Bei etlichen dieser fast noch jugendlichen Volkshelden, die das blau emaillierte Kreuz des preussischen Ordens Pour le Mérite am Hals trugen, ist es schwer zu sagen, ob sie sich selbst nicht noch mehr stilisierten, als das die Propaganda ohnehin tat.

Richthofen liess seine Flugzeuge ganz oder teilweise rot lackieren, was ihm den von den Engländern geprägten Spitznamen „The Red Baron“ einbrachte. Aus dem „Roten Baron“ wurde eine „Weltmarke“ von Filmen über Bücher und Comics bis hin zu Getränken und Autos – wahrscheinlich die einzige Marke aus dem Ersten Weltkrieg, die heute noch einige Bedeutung hat.

Natürlich gab es „Fliegerasse“ auch bei anderen Nationen: zum Beispiel den Franzosen George Guynemer, der im September 1917 nach 53 Luftsiegen selbst abgeschossen wurde und ums Leben kam; den Amerikaner Eddie Rickenbacker, der erst 1973 als alter Mann und friedlich starb; den Kanadier Billy Bishop, der mit 72 Abschüssen ebenfalls den Krieg überlebte und es im Zweiten Weltkrieg bis zum Air Marshall brachte.

Von den deutschen Fliegerhelden des Ersten Weltkriegs sind manche noch heute bekannt, allen voran der spätere Nazi-Reichsmarschall Hermann Göring, in dessen Luftwaffe viele seiner alten Kameraden höhere Ränge erreichten, darunter „des Teufels General“ Ernst Udet.

Die Stilisierung der Jagdpiloten zu individuellen Helden war auch eine Reaktion darauf, dass der industriell geführte Krieg fast alle anderen Soldaten zu einer feldgrauen oder khakifarbenen Masse machte, in der das Individuum im Sinne des Wortes in den Schlamm Flanderns oder die vielfach zerwühlte Erde vor Verdun getrampelt wurde.

Um die Fiktion des Zweikampfes inmitten der Materialschlacht aufrecht zu erhalten, wurden Stories schlichtweg erfunden. Es gab zum Beispiel die Immelmann-Geschichte, die zuerst 1917 in den USA auftauchte und die es im Krieg und in der Nachkriegszeit in zahlreiche Bücher und Artikel schaffte.

Angeblich hatte das englische Fliegerass Albert Ball (44 Abschüsse) den deutschen Piloten Max Immelmann (15 Luftsiege) schriftlich zu einem Duell über den Wolken herausgefordert, Immelmann habe akzeptiert und sei dann von Ball abgeschossen worden.

Die Geschichte von Immelmanns Luftduell - komplett Erfunden

Zwar stimmte nichts davon, aber selbst Ernst Jünger nahm die Geschichte als Auszug aus einem englischen Buch in einen Sammelband mit dem schönen Titel „Hier spricht der Feind“ auf, den er 1931 herausgab. Darin heisst es:

„Immelmanns Flugzeug brach in Flammen aus und stürzte ab. Ball folgte von oben ein paar hundert Fuss nach, richtete sich dann auf und eilte heimwärts. Er landete, stieg von neuem auf und flog zurück, um einen grossen Blumenstrauss fast unmittelbar über dem Ort abzuwerfen, wo Immelmanns verkohlter Körper aus einer verwirrten Masse von Metall herausgehoben wurde“…

Viele der Entwicklungen, die bis heute die Kriegsführung in der Luft und aus der Luft bestimmen, begannen im Ersten Weltkrieg: das strategische Bombardement; die Lenkung des Feuers auf dem Boden aus der Luft; die Dominanz der Luftaufklärung; die Doktrin der Luftüberlegenheit als Voraussetzung für erfolgreiche Operationen auf dem Boden und sogar die Verlagerung des Luftkriegs auf das Meer und gegen Schiffsziele (bereits im Ersten Weltkrieg gab es eine Art Flugzeugträger).

Vor 1914 bestand die Luftmacht der Staaten aus Beobachtungsballons und dem, was in einem einst populären Film mal „die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ hiess.

Je weiter der Weltkrieg aber fortschritt, desto klarer wurde, dass er nicht nur wegen der Dominanz der Artillerie und der Maschinenwaffen der erste industriell-technologisch geführte Krieg der Neuzeit war, sondern auch, weil eine neue Teilstreitkraft, die Luftwaffe, den Krieg und die Kriegsdoktrin revolutionierte. Der Krieg hatte das Fliegen gelernt.