Deutsche U-Boote

Datenherkunft: (Wikipedia) + (Weitere bei den Themen)

aus-der-zeit.site > Nachkriegszeit

Der Deutsche U-Boot Krieg

(LeMo, Lebendiges Online-Museum)

Die deutsche Kriegsmarine begann 1936 mit dem Aufbau einer modernen U-Boot-Waffe. Bei Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 verfügte sie über 57 U-Boote unter dem Oberbefehl von Karl Dönitz. Die Hauptaufgabe der deutschen U-Boote im Seekrieg bestand in der Versenkung gegnerischer Konvois und Geleitzüge, um die Zufuhr von Versorgungs- und Kriegsgütern nach Grossbritannien zu unterbinden. Das Ziel einer totalen Blockade von See her konnte jedoch zu keinem Zeitpunkt verwirklicht werden. Die Freigabe des uneingeschränkten U-Boot-Krieges im Seegebiet um die Britischen Inseln im Rahmen der geplanten deutschen Invasion in England im August 1940 führte jedoch zu schweren britischen Tonnageverlusten und erheblichen Versorgungsengpässen in Grossbritannien.

In der Regel griffen deutsche U-Boote in „Rudeltaktik“ an. Da die deutsche Kriegsmarine über keine eigenen Aufklärungsflugzeuge verfügte, mussten die U-Boote zur Ortung von Zielen eine Angriffslinie bilden. Ungefähr zwölf Boote konzentrierten sich in einem bestimmten Seegebiet und führten ihre Angriffe gemeinsam aus, wobei die einzelnen U-Boot-Kommandanten volle Handlungsfreiheit besaßen. Nach dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 operierten einen Monat später erstmals deutsche U-Boote vor der Ostküste Amerikas, wo ihnen mangelnder amerikanischer Küstenschutz Schiffstorpedierungen selbst im Hafen von New York und in der Mississippi-Mündung ermöglichte.

In dieser Phase der „Atlantikschlacht“ zwischen Januar und Juli 1942 brachten die U-Boote der deutschen Marine mit 229 versenkten Handelsschiffen die höchsten Erfolgsziffern des Krieges ein, bevor die Wende im U-Boot-Krieg einsetzte. Im Nordatlantik schloss sich zu Beginn 1943 ein alliierter Luftschirm mithilfe von Langstreckenbombern und Geleitflugzeugträgern. Die Ausstattung ihrer Luft- und Seestreitkräfte mit neu entwickeltem Radar und Sonar ermöglichte den Alliierten die Ortung und Vernichtung deutscher U-Boote selbst bei schlechtem Wetter und in der Nacht.

Nachdem die deutsche Kriegsmarine in den ersten fünf Monaten 1943 über 70 U-Boote verlor und diese Verluste in keinem Verhältnis zu den Versenkungserfolgen standen, verfügte Dönitz am 24. Mai 1943 den Abbruch der Geleitzugschlacht im Nordatlantik. Im Südatlantik und im Indischen Ozean sollte der U-Boot-Krieg mit unvermittelter Härte weitergeführt werden – ein zunehmend aussichtsloses Unternehmen.

Der Grossteil, der im Zweiten Weltkrieg rund 780 versenkten deutschen U-Boote mit knapp 27.000 getöteten Besatzungsmitgliedern ging nach dem Mai 1943 verloren. Bis zur Kapitulation im Mai 1945 versenkten deutsche U-Boote rund 2.800 alliierte Handelsschiffe mit insgesamt 15 Millionen Bruttoregistertonnen.

Liste der deutschen U-Boot-Typen im Zweiten Weltkrieg

(DEUTSCHES U-BOOT-MUSEUM) + (https://www.unterseeboote.com)

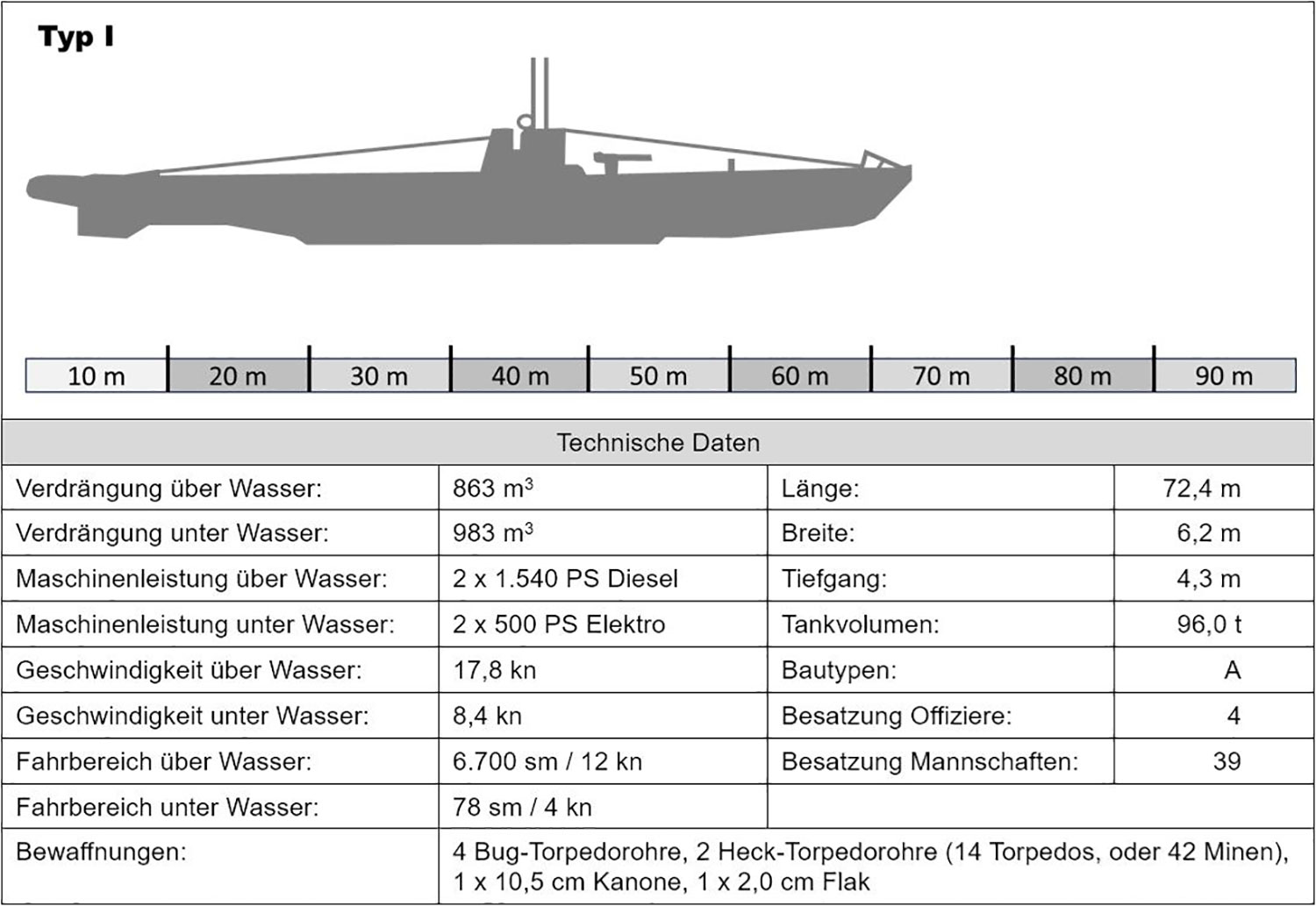

Typ I

U 25 und U 26 = 2 Boote

Nach dem im Jahre 1930/31 in Cadiz/ Spanien gebauten U-Boot E1 wurde als erstes Unterseeboot der Kriegsmarine nach dem Ersten Weltkrieg als Tauchboot für Hochseeverwendung der Typ I A entworfen. Danach wurden die beiden Boote U 25 und U 26 gebaut und in Dienst gestellt.

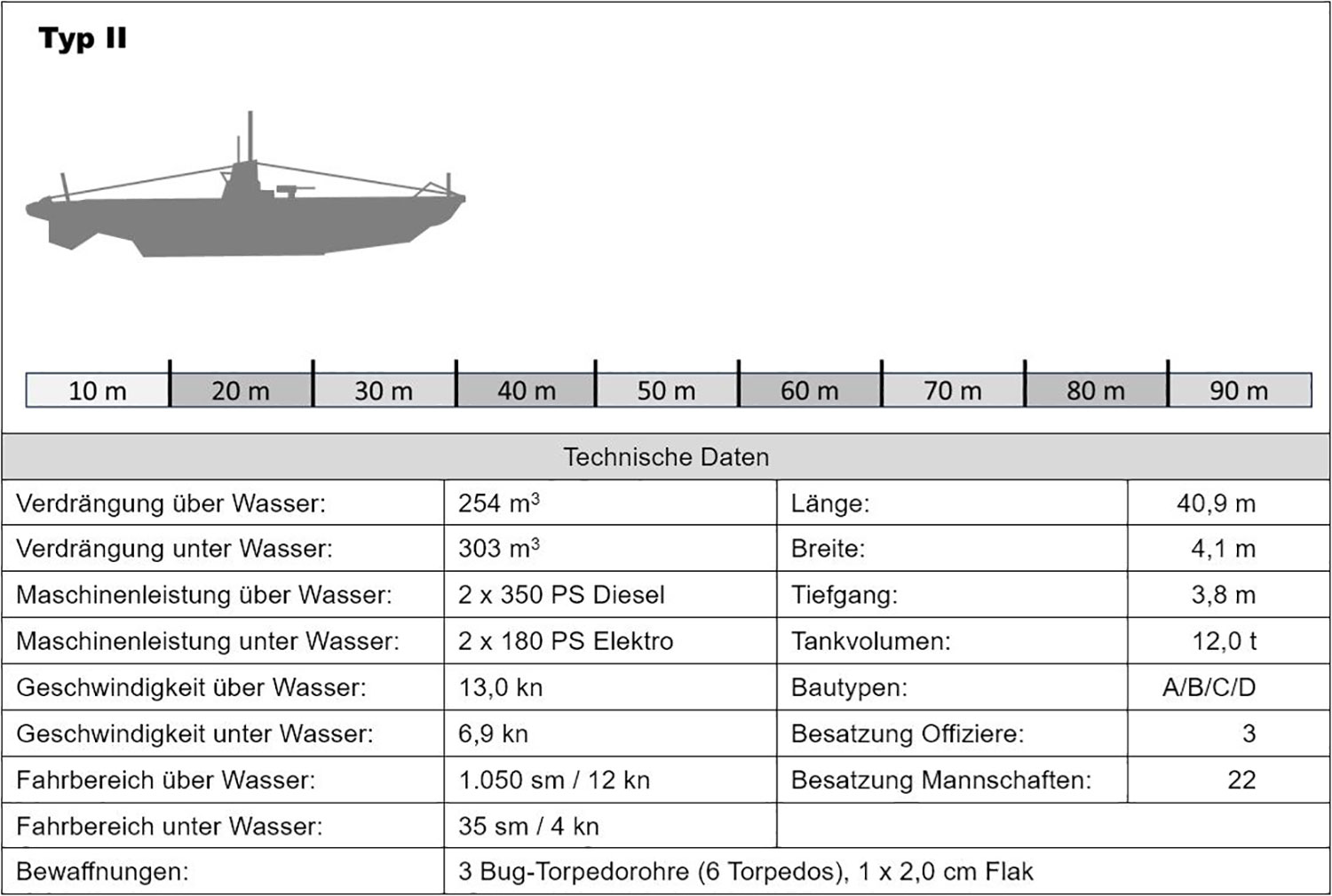

Typ II

Typ II A

U 1 bis U 6 = 6 Boote

Im Gegensatz zu dem Hochseetyp I A wurden mehrere Typen von Küsten-U-Booten (Typ II A bis II D), sogenannte „Einbäume“, aus den U-Boot-Typen UB II und UF der Kaiserlichen Marine entwickelt. Als jüngster Vorläufer dieser U-Bootgrösse ist das 1933 in Dienst gestellte finnische U-Boot Vesikko anzusehen. Insgesamt wurden 50 Boote vom Typ II (A bis D) in Dienst gestellt, die gegen England, vor Norwegen, in der Ostsee und im Schwarzen Meer eingesetzt wurden.

Typ II B

U 7 bis U 24 und U 120, U 121 = 20 Boote

Typ II C

U 56 bis U 63 = 8 Boote

Typ II D

U 137 bis U 152 = 16 Boote

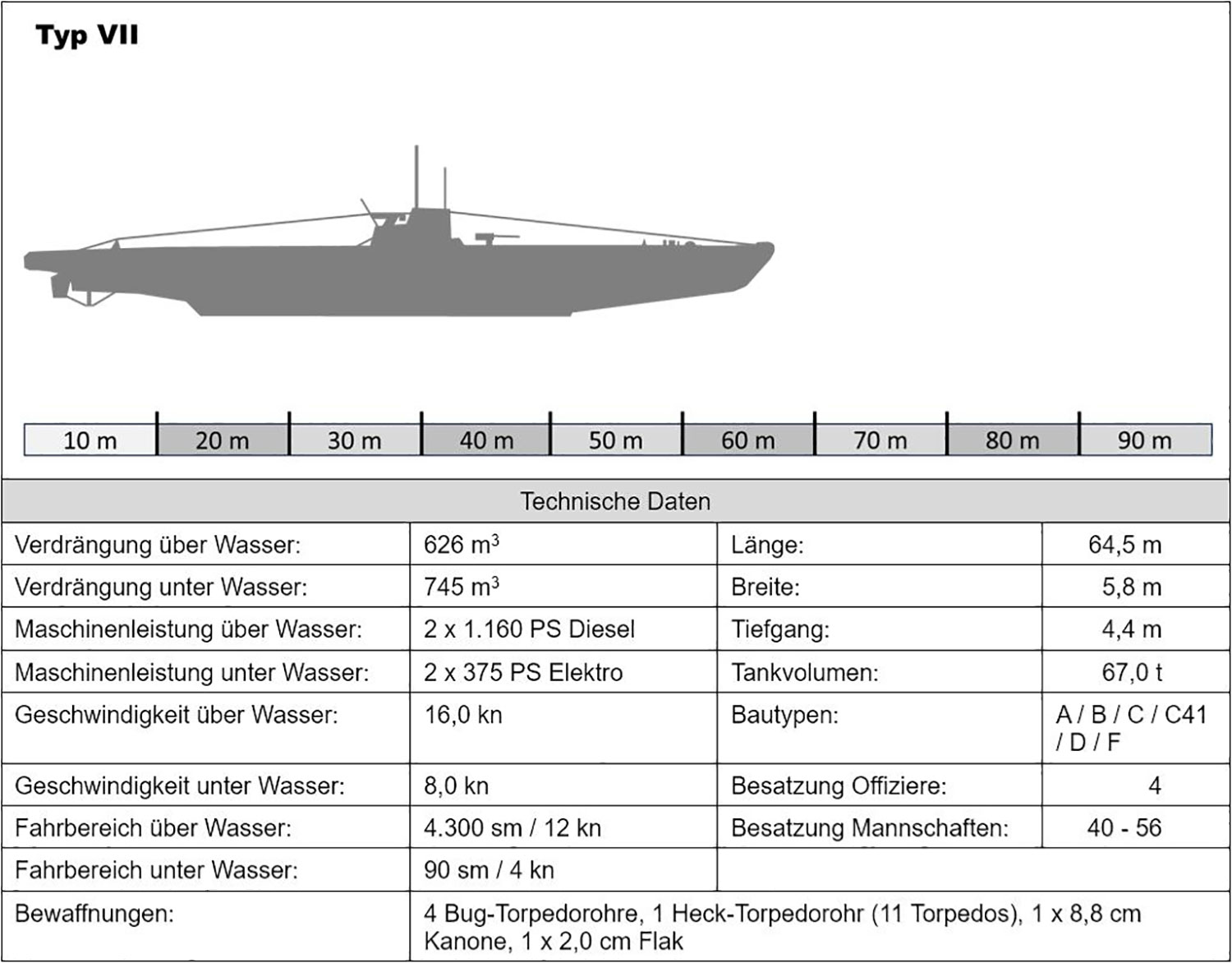

Typ VII

Typ VII A

U 27 bis U 36 = 10 Boote

Mittelgroßes Hochsee-U-Boot, ein sogenannter Satteltanktyp, der die Haupttauchzelle im Druckkörper hat. Es wurde aus dem UB III-Type der Kaiserlichen Marine von 1918, einem echten Zweihüllenboot, entwickelt. Die Boote des Typs VII A führen als einzige Ausnahme aller nach dem I.Weltkrieg gebauten deutschen U-Boote das Hecktorpedorohr über Wasser.

Typ VII B

U 45 bis U 55/ U 73 bis U 76/ U 83 bis U 87/ U 99 bis U 102 = 24 Boote

Das VII B- Boot unterschied sich in der Hauptsache vom VII A-Boot dadurch, dass es 40 to Treibstoff mehr mitnehmen konnte.

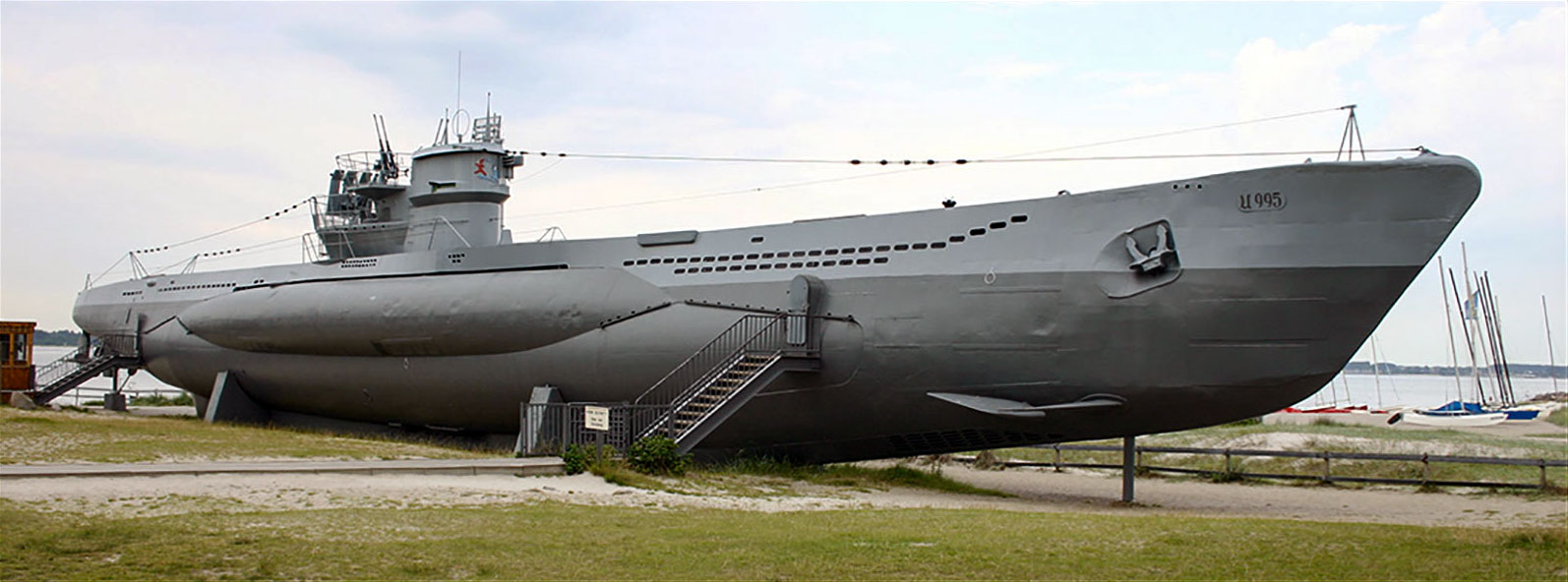

Typ VII C

U 69 bis U 72/ U 77 bis U 82/ U 88 bis U 98/ U 132 bis U 136/ U 201 bis U 212/ U 221 bis U 232/ U 235 bis U 329/ U 331 bis U 394/ U 396 bis U 458/ U 465 bis U 473/ U 475 bis U 486/ U 551 bis U 683/ U 701 bis U 722/ U 731 bis U 768/ U 771 bis U 779/ U 821 und U 822/ U 825 bis U 828/ U 901/ U 903 bis U 905/ U 907/ U 921 bis U 930/ U 951 bis U 995/ U 997 bis U 1010/ U 1013 bis U 1025/ U 1051 bis U 1058/ U 1063 bis U 1065/ U 1101 bis U 1110/ U 1131 und U 1132/ U 1161 bis U 1172/ U 1191 bis U 1210/ U 1271 bis U 1279/ U 1301 bis U 1308 = 659 Boote

Das VII C-Boot war der Kampfboot-Typ der deutschen Unterseebootwaffe des letzten Weltkrieges, der die Hauptlast trug und die Haupterfolge erzielte. Es wurde vornehmlich im Nordatlantik zu Geleitzugschlachten eingesetzt. Die zuletzt gebauten und in Dienst gestellten Boote zeigten gegenüber den früheren Booten dieses Typs geringe Verbesserungen, sowohl in der Form als auch in der Bewaffnung, besonders in der Flugzeugabwehr. Es existierten Turmformen mit erheblichen Abweichungen, z.B. vermehrten oder vergrösserten FlaK-Plattformen, Schnorcheleinbau, usw.

Typ VII D

U 213 bis U 218 = 6 Boote

Der gleiche Typ wie das VII C-Boot, jedoch als Sonderausführung zusätzlich eine Sektion hinter dem Turm mit 5 Minenschächten eingefügt. Darin konnte das Boot 15 Minen mitnehmen.

Typ VII F

U 1059 bis U 1062 = 4 Boote

Der gleiche Typ wie das VII D-Boot, jedoch für Torpedotransport nach Ostasien eingerichtet. Zu diesem Zweck konnte das Boot 39 Torpedos mitnehmen.

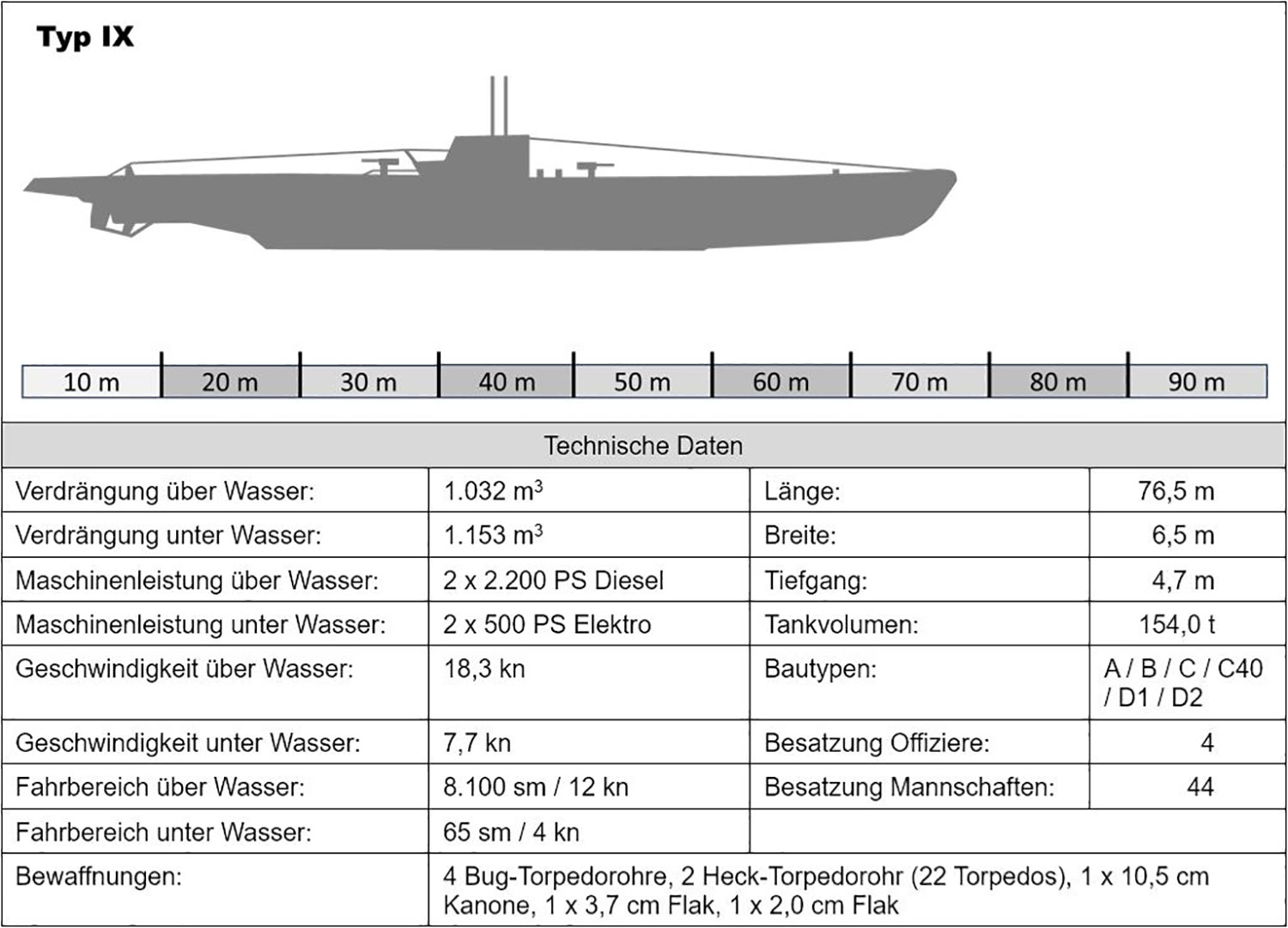

Typ IX A

Typ IX A

U 37 bis U 44 = 8 Boote

Aus dem Bootstyp I A bzw. aus dem Type U 81 der Kaiserlichen Marine von 1915 als Zweihüllenboot für ozeanische Verwendung entwickelt.

Typ IX B

U 64, U 65, U 103 bis U 111, U 122 bis U 124 = 14 Boote

Eine Weiterentwicklung des Bootstyps IX A mit verschiedenen Verbesserungen.

Typ IX C und IX C/40

U 66 bis U 68/ U 125 bis U 131/ U 153 bis U 176/ U 183 bis U 194/ U 501 bis U 550/ U 801 bis

U 806/ U 841 bis U 846/ U 853 bis U 858/ U 865 bis U 870/ U 877 bis U 881/ U 889/ U 1221 bis U 1235

= 140 Boote

Weiterentwicklung des Bootstyps IX A bzw. IX B mit verlängerten Turmformen und später eingebautem Schnorchel.

Typ IX D 1

U 180 und U 195 = 2 Boote

Durch Verlängerung bei gleichem Durchmesser des Druckkörpers als besonders leistungsfähiges Frontboot gebaut. Dazu haben die beiden Boote ursprünglich zwei Satz zu je drei nebeneinanderliegenden Daimler-Benz 20-Zylinder (Schnellboot-) Dieselmotoren mit einem Vulcan-Getriebe mit zusammen 9.000 PS Leistung für 20 kn Geschwindigkeit über Wasser erhalten. 1943 wurden die Boote zur Treibstoff-Fremdversorgung mit Normaldiesel umgebaut.

Typ IX D 2

U 177 bis U 179/ U 181 und U 182/ U 196 bis U 200/ U 847 bis U 852/ U 859 bis U 864/ U 871 bis U 876/ U 883 = 29 Boote

Frontboote für weitreichende ozeanische Aufgaben. Einsatz im Indischen Ozean und Fernen Osten. Zwei Diesel-Generatoren mit 1.000 PS, die zusätzlich eingebaut worden sind und bei Dieselfahrt auch zusammen mit den beiden Hauptmotoren betrieben werden konnten, ergaben ein sehr großen Fahrtbereich, der bei 10 kn Geschwindigkeit bis 31.500 sm betragen konnte. Die Boote konnten somit einmal um den Erdball fahren, ohne nachbunkern zu müssen.

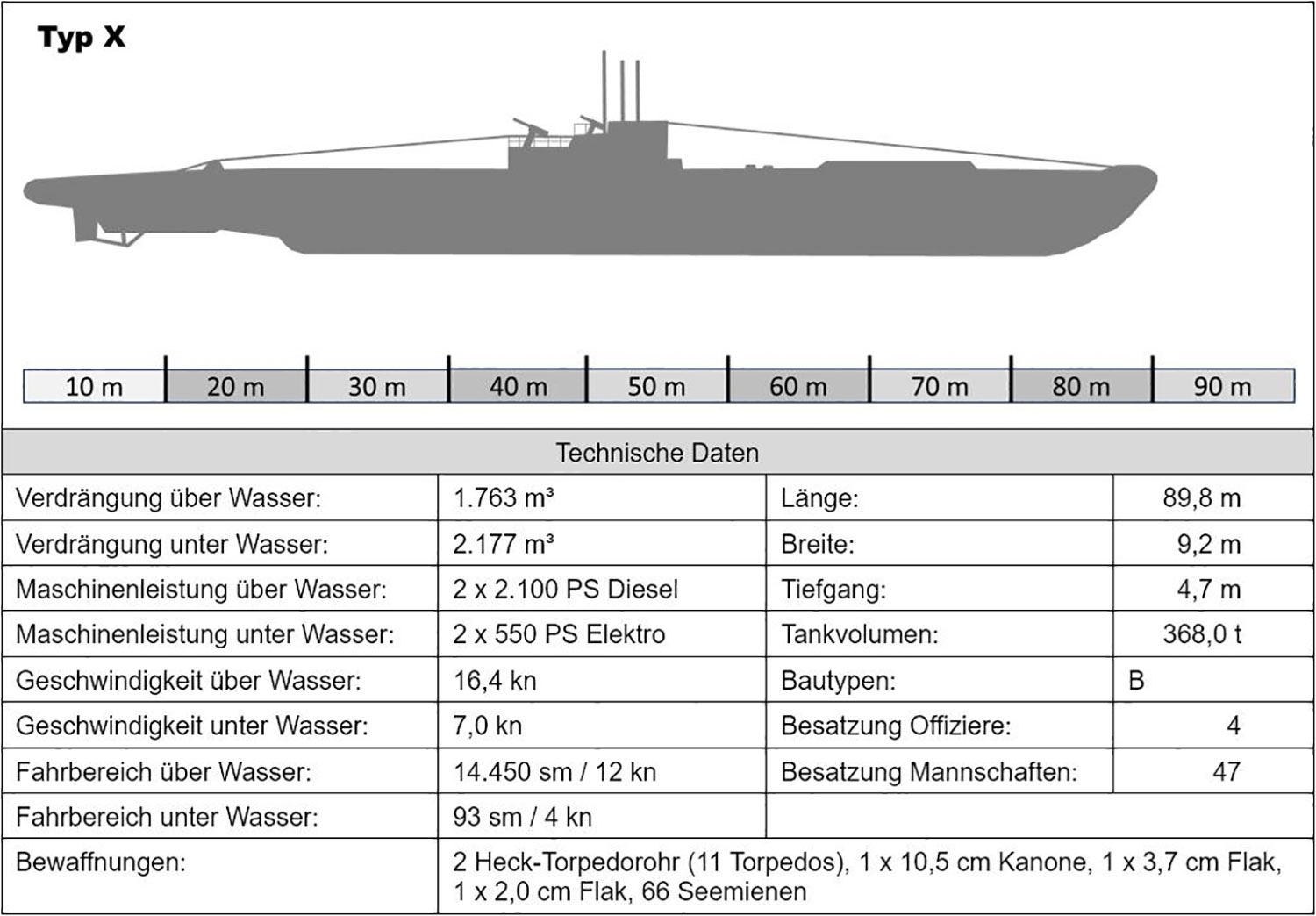

Typ X B

Typ X B

U 116 bis U 119/ U 219 bis U 220/ U 233 und U 234 = 8 Boote

Der Vorentwurf war Typ X A. Typ eines großen Minenlegers, der auch als Versorger auf weite ozeanische Strecken Verwendung finden konnte. Er besaß vorn sechs Minenschächte mit je 3 Minen und seitlich des Turms je zwölf Schächte mit je 2 Minen.

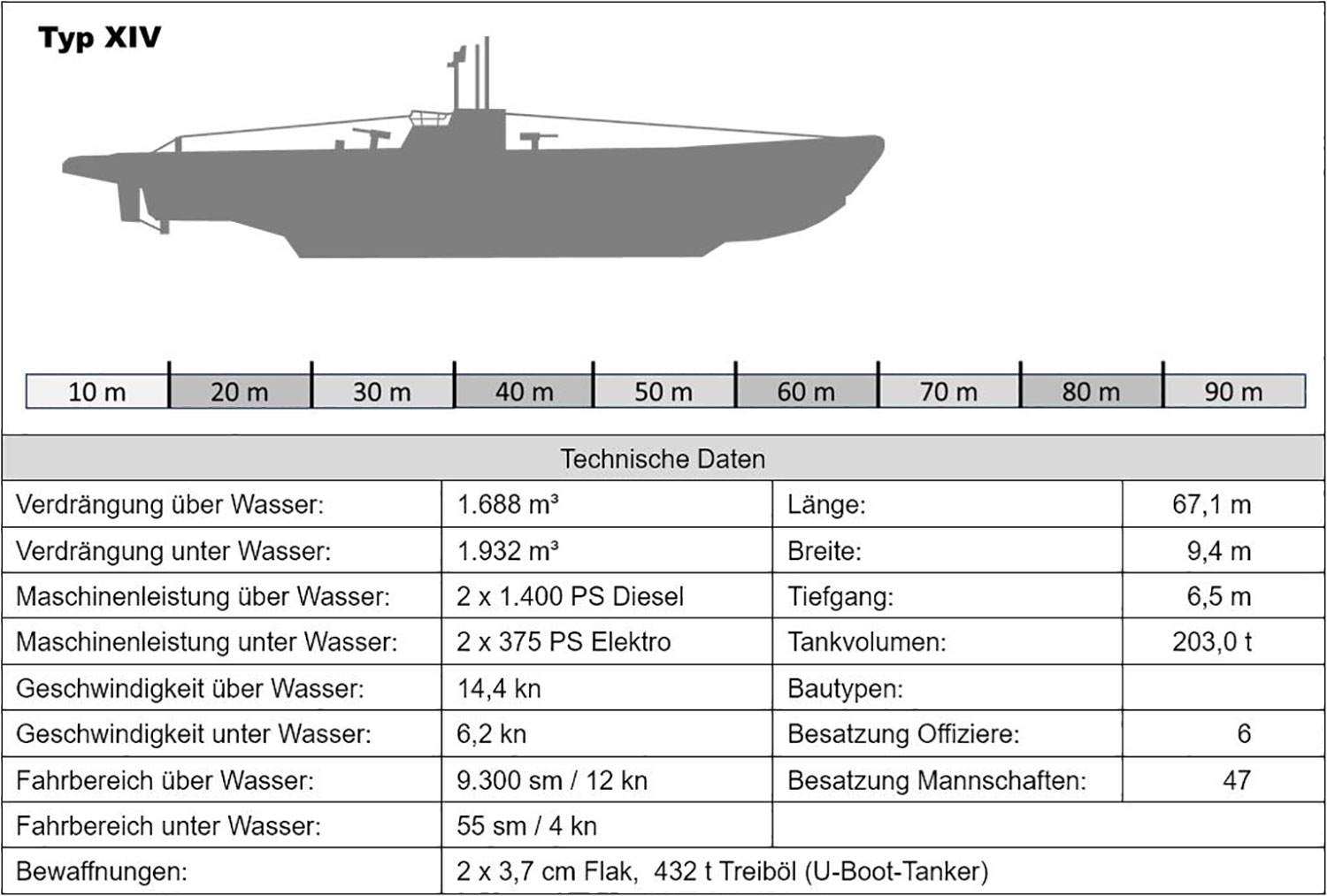

Typ XIV

Typ XIV

U 459 bis U 464 / U 487 bis U 490 = 10 Boote

Nur kurz nach Ausbruch des 2. Weltkrieges wurde der Typ XIV als ozeanischer Versorger konzipiert, um die Reichweite von Frontbooten zu erhöhen und diesen so eine längere Verweildauer im Operationsgebiet zu ermöglichen. Von U-Boot-Besatzungen wurde er später umgangssprachlich als „Milchkuh“ bezeichnet. Bei der Entwicklung wurden nur Komponenten von Typen aus dem laufenden U-Bootbauprogramm verwendet, um den Typ XIV möglichst einfach in dieses einfügen zu können. So wurden die Antriebsanlage, die Pumpen, die Ankerwinde sowie andere Teile der Einrichtung vom Typ VII C übernommen, während der Turm vom Typ IX stammte. Die Rumpfform dieses Zweihüllen-U-Bootes wurde vom Typ IX D, der zur gleichen Zeit entwickelt wurde, abgeleitet, wobei das Verhältnis von Länge und Breite drastisch verändert wurde, auch um den Booten ein ausreichend breites Oberdeck zur effektiven Durchführung ihrer Versorgungsaufgaben zu geben. Der Typ XIV konnte hierzu 432 t Treiböl, 45 t Proviant und 4 Torpedos mitführen. Er verfügte als Versorger nur über eine defensive FlaK-Bewaffnung aus 2 3,7 cm Geschützen vor bzw. hinter dem Turm sowie einem 2 cm auf dem Wintergarten. Durch die leichte Ölladung sowie das Fehlen einer Offensivbewaffnung konnte der Druckkörper stärker als bei den Frontbooten ausgeführt werden, was den Versorgern eine größere Tauchtiefe und damit mehr Sicherheit verlieh. Der Typ XIV führte im Einsatz stets einen Arzt mit, der erkrankte oder verwundete Besatzungsmitglieder von Frontbooten behandeln konnte. Notfalls konnten diese auch auf den Versorger übernommenen werden. Da sich unter der Besatzung des Typs XIV auch eine gewisse Personalreserve befand, konnte normalerweise Ersatz für übernommene Besatzungsmitglieder gestellt werden.

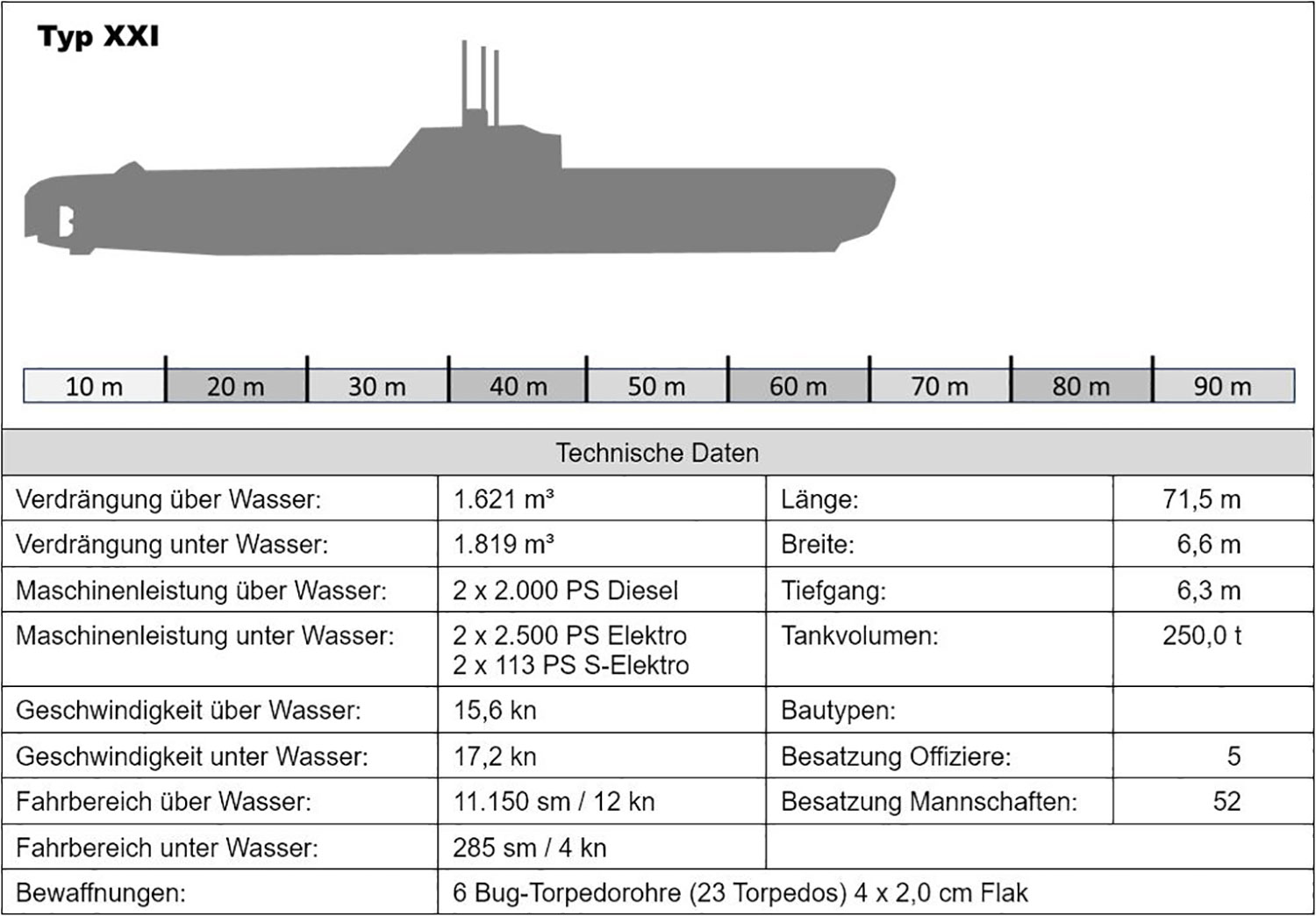

Typ XXI

Typ XXI

U 2501 bis U 2546/ U 2548/ U 2551 und U 2552/ U 3001 bis U 3035/ U 3037 bis U 3041/ U 3044/ U 3501 bis U 3530 = 120 Boote

Sogenanntes großes „Elektroboot“. Echtes Unterseeboot mit Schnorchel und verdreifachter Batterie, stromlinienförmiger Rumpf und einem Druckkörper-Querschnitt in der Form einer Acht, dessen Durchmesser 5,3 m (oben) und 3,5 m (unten) betrug. Im unteren Teil ist die vergrößerte Batterie eingebaut.

Hinweis: Das ehemalige Boot U 2540 ist das letzte der Nachwelt erhalten gebliebene Exemplar des legendären Typ XXI. Im Technikmuseum Bremerhaven ist das U-Boot „Wilhelm Bauer“ Nato-Nr. Y 880 (ex U 2450) zu besichtigen.

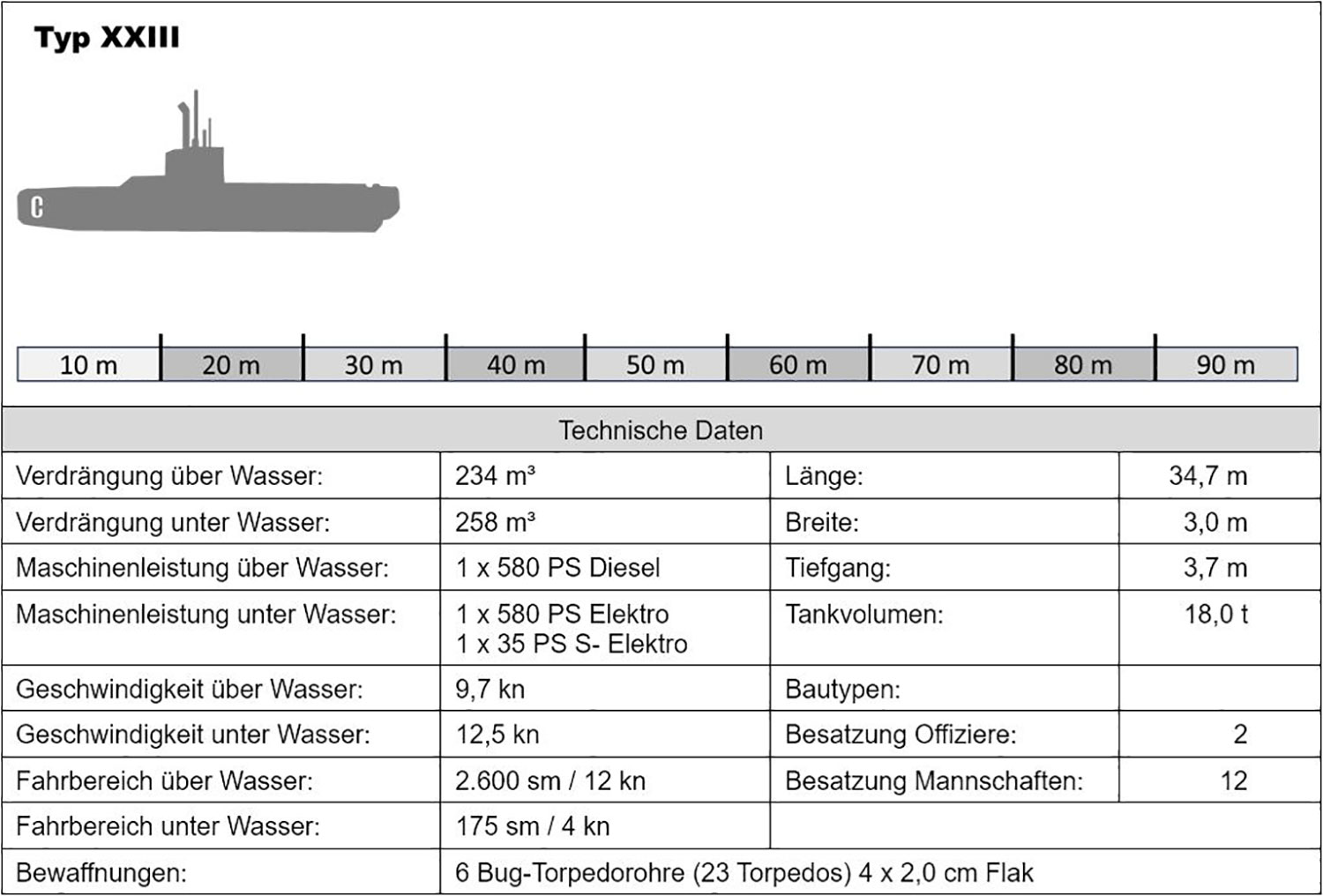

Typ XXIII

Typ XXIII

U 2321 bis U 2371/ U 4701 bis U 4707/ U 4709 bis U 4712 = 62 Boote

Kleiner Paralleltyp zum grossen „Elektroboot“ (Typ XXI). Ebenfalls achtförmiger Druckkörper mit 3,0 m bzw. 2,8 m Durchmesser. Vornehmlich in der Nordsee eingesetzt.

Weitergehende Informationen über den U-Boot-Einsatz der deutschen Kriegsmarine erhalten Sie hier

Die deutschen U-Boot-Flottillen

Die einzelnen U-Boote wurden zu so genannten U-Boot-Flottillen zusammen gefasst. Die einzelnen Flottillen wurden unterschieden in Front- und Übungs-Flottillen. Die insgesamt 1154 deutschen U-Boote die im zweiten Weltkrieg zum Einsatz kamen wurden in 16 verschiedenen Front-Flottillen und 15 Übungs-Flottillen eingesetzt – die einzelnen Boote konnten dabei je nach Bedarf zwischen den verschiedenen Flottillen wechseln.

Eine Flottille ist eine Zusammenfassung verschiedenster U-Boot zu einer organisatorischen Einheit. Diese hat jedoch nichts mit der Zusammenstellung der einzelnen Rudel in Kampfeinsätzen zu tun – diese konnten sich aus Booten der verschiedensten Flottillen zusammenstellen. Lediglich der Heimathafen sowie bei einigen Flottillen ein einheitliches Turmabzeichen liessen es zu, die U-Boote zu den einzelnen Flottillen zu zuordnen.

Jeder Chef einer Flottille unterstand mit seiner Flottille einem Führer der U-Boote (F.d.U.) und diese unterstanden dem Befehlshaber der U-Boote (B.d.U.). Trotz der „langen“ Befehlskette hat der B.d.U ständig Kontakt zu „seinen“ Kommandanten und den Mannschaften und war somit immer auf dem laufenden was seine U-Boote anging.

Walter-Antrieb

Der Walter-Antrieb wurde von Hellmuth Walter im Auftrag der Reichsmarine/Kriegsmarine ab Mitte der 1930er Jahre auf der Germaniawerft in Kiel entwickelt.

Ziel war die Entwicklung eines Systems, das auch unter Wasser, wo Dieselmotoren nicht einzusetzen waren, genügend Strom für die Elektromotoren erzeugt. Die üblicherweise verwendeten Akkumulatoren hatten eine zu geringe Kapazität. So versuchte man mit Hilfe eines Katalysators Wasserstoffperoxid in Heissdampf zu verwandeln und anschliessend über eine Turbine Strom zu erzeugen.

Kaltes Verfahren

Die weiteren Überlegungen führten zunächst zum kalten Verfahren, bei dem Wasserstoffperoxid aus feinen Düsen auf einen Katalysator aus Mangan(IV)-oxid (Braunstein) gesprüht wird. Das dabei entstehende, unter hohem Druck stehende Dampf-Sauerstoff-Gemisch wurde in eine Turbine geleitet und stand damit als Antriebsenergie zur Verfügung.

Heisses Verfahren

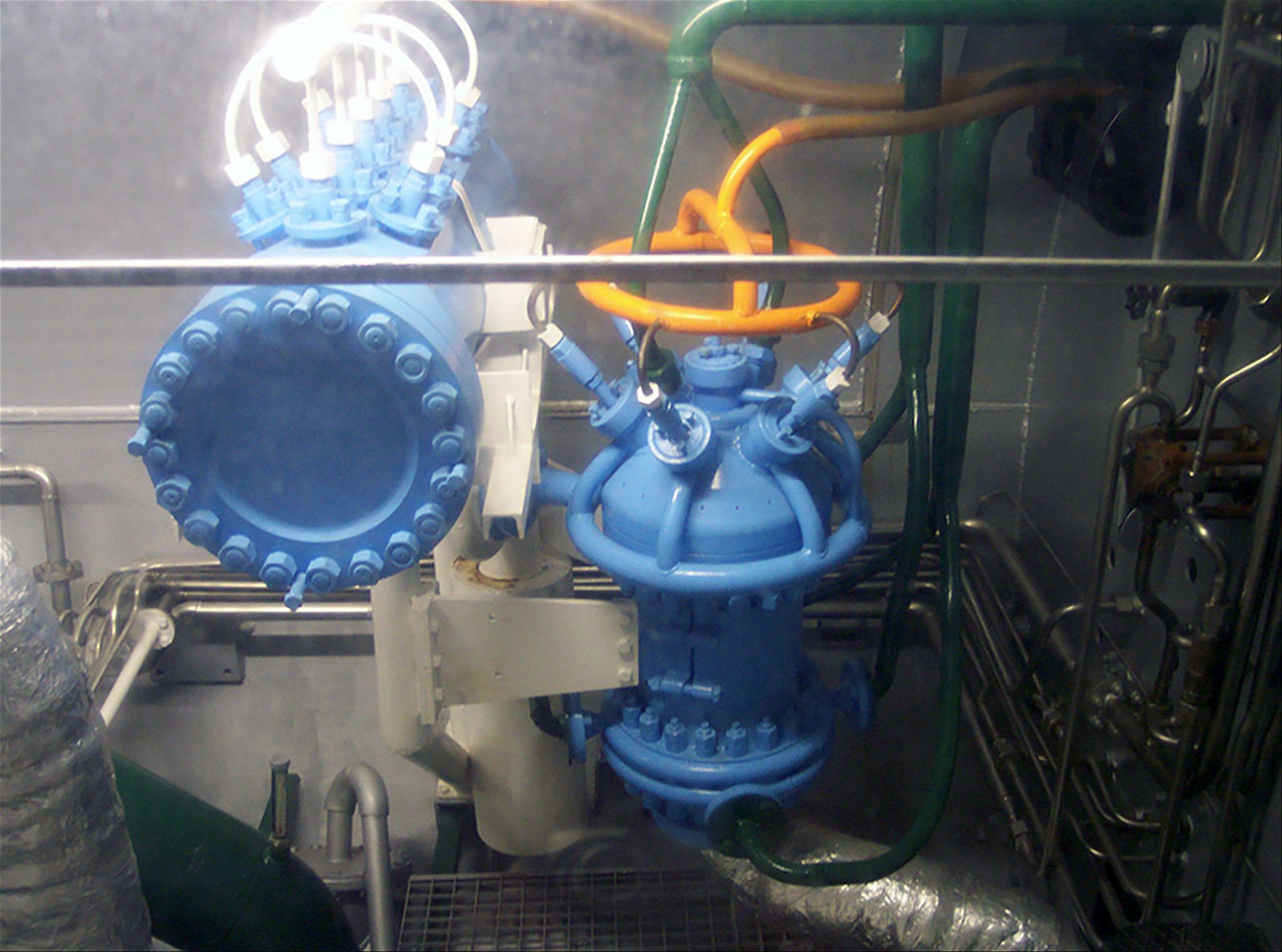

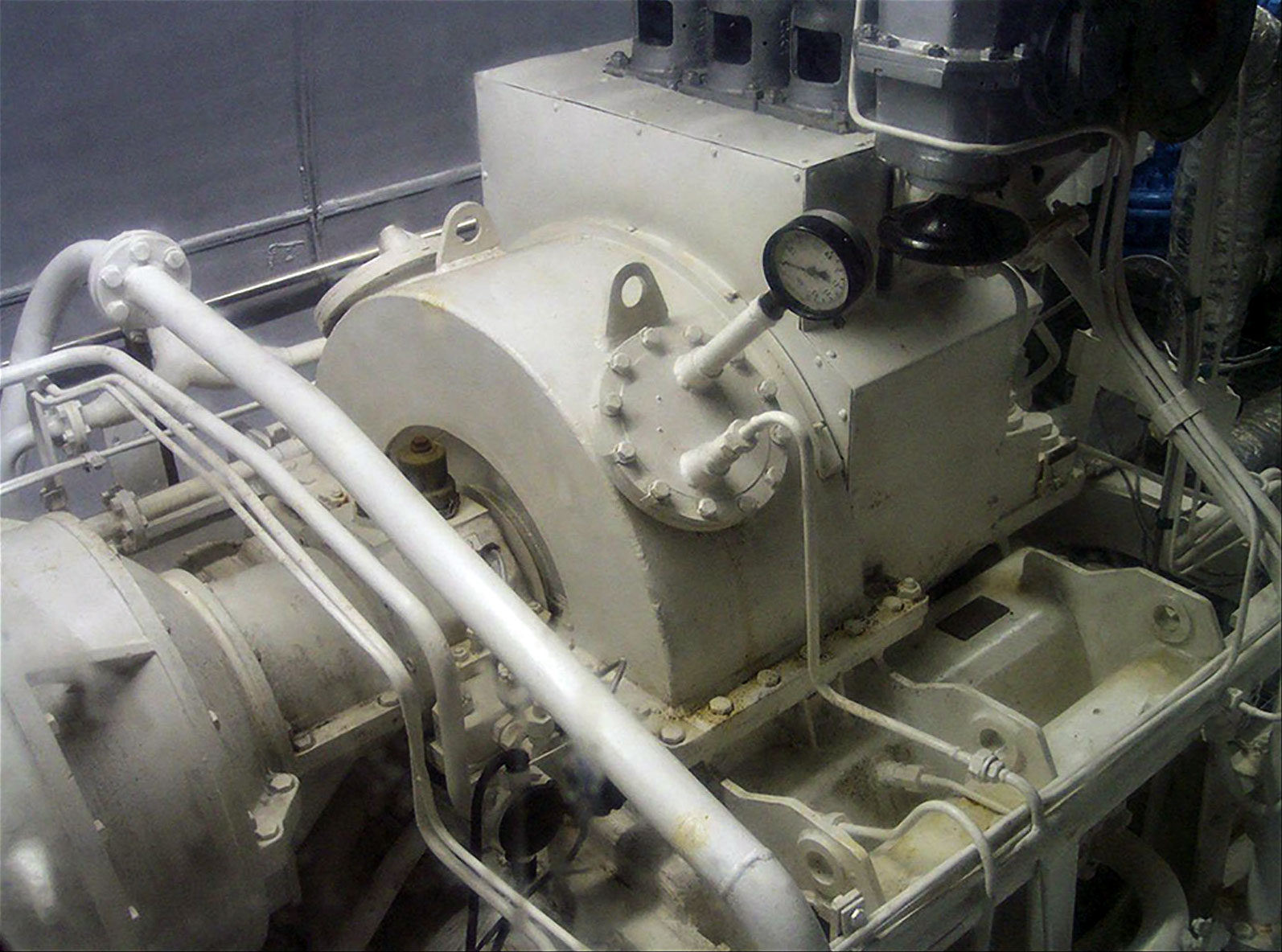

1936 wurde das heisse Verfahren erprobt. Diese Anlage bestand aus einem Zersetzer oder Reaktor und einer nachgeschalteten Brennkammer, einem Abscheider und einer Dampfturbine. Der Zersetzer bestand aus einem Druckgefäss, in dem horizontal ein Block aus porösem Kaliumpermanganat oder Mangan(IV)-oxid (Braunstein) eingesetzt war (dem Katalysator). Vom Deckel des Gefässes wurde mittels mehrerer Düsen Wasserstoffperoxid auf den Katalysator gespritzt, wobei es sich in seine Bestandteile, Wasserdampf (550–600 °C) und Sauerstoff, zersetzte. Dieses Gasgemisch konnte durch den porösen Katalysator in den unteren Bereich des Reaktors strömen. Von dort gab es eine Rohrverbindung zur nachgeschalteten Brennkammer. Das Sauerstoff-Dampfgemisch trat nun im Bereich des Brennkammerdeckels in die Brennkammer ein und wurde dort mit fein zerstäubtem Brennstoff zu einer 2000 °C heissen Flamme gesteigert. Um das Durchbrennen des Brennkammerhalses zu verhindern, wurde der Hals mit Kühlwasser gekühlt und dem Wasser mittels feiner Bohrungen ermöglicht, in den heissen Gasstrom einzutreten. Diese enorme Dampferzeugung (35–40 t/h) ermöglichte den Betrieb einer 7500 PS starken Dampfturbine. Wegen der starken Schäden an den Turbinenschaufeln (durch Abrieb aus dem Katalysatorstein) wurde später ein Zyklon-ähnlicher Abscheider zwischen den Brennkammeraustritt und den Turbineneintritt gesetzt. Der Dampfaustritt der Turbine wurde mit einem Kondensator verbunden, um den Wirkungsgrad der Turbine zu erhöhen und auch das kostbare Kondensat (destilliertes Wasser) wieder verwenden zu können. Der CO2-Anteil wurde mittels Verdichter über Bord gepumpt und vom Seewasser völlig absorbiert, wodurch eine blasenfreie Fahrt möglich war. Ein erheblich kleineres System gleicher Bauart wurde auch an Kampfflugzeugen eingesetzt, wobei die Brennkammer horizontal am Leitwerk montiert war. Ein Abscheider und Kondensator war dabei natürlich nicht erforderlich, denn der Dampf und Gasausstoss diente direkt als Stützmasse, wie bei allen Raketenantrieben. Das System wurde jedoch nur kurzzeitig im Kampfeinsatz zugeschaltet, um die Geschwindigkeit erheblich zu erhöhen. Die vorgenannten Leistungen konnten nur bei Verwendung von 90- bis 94-prozentiger Wasserstoffperoxid-Konzentration erzielt werden.

Indirektes Verfahren

Neben dem direkten heissen Verfahren wurde auch das indirekte Walter-Verfahren mit einem geschlossenen Dampfkreislauf für die Turbine erprobt, wobei der Dampf in einem Wärmeübertrager erzeugt wurde, der von den aus der Brennkammer austretenden Gasen beheizt wurde. Dieses Verfahren hatte einen geringeren spezifischen Verbrauch an Wasserstoffperoxid („T-Stoff“), war aber räumlich und gewichtsmässig aufwändiger als das direkte Verfahren.

Treibstoffverbrauch

Der Walter-Antrieb hatte einen hohen spezifischen Verbrauch an Wasserstoffperoxid. Der Verbrauch betrug etwa:

- 5 kg/kWh und mehr beim kalten Verfahren

- 2,35 kg/kWh beim heissen direkten Verfahren

- 1,85 kg/kWh beim heissen Verfahren unter Verwendung eines Kondensators (Durch diesen waren kaum Abgase dem Tauchdruck ausgesetzt, sodass das Druckgefälle in der Turbine grösser war.)

- 1,32 kg/kWh beim indirekten Verfahren

Verwendung

Bei Versuchsfahrten im Jahr 1940 erreichte das mit dem Walter-Antrieb ausgerüstete Versuchs-U-Boot VS 80 eine Unterwassergeschwindigkeit von 28,1 Knoten. Die mit diesem Boot erreichte Überwassergeschwindigkeit wurde in den Testunterlagen nicht angegeben; der Bootskörper war allerdings für Unterwasserfahrten optimiert. Typ Wa 201 und Typ Wk 202 waren U-Boot-Klassen mit dem Walter-Antrieb. Grossadmiral Erich Raeder stoppte deren Weiterentwicklung; davon war auch die Walter-Turbine betroffen. Erst als Hitler Raeder Unfähigkeit vorwarf (die Grosskampfschiffe erzielten kaum Erfolge, die U-Boote sehr wohl), Raeder daraufhin zurücktrat und durch BdU Konteradmiral Karl Dönitz ersetzt wurde, wurde die Weiterentwicklung der U-Boote mit grossem Aufwand betrieben. Es wurden von jedem Typ je zwei Boote für die einsatzmässige Dauererprobung gebaut, vom Typ Wa 201 U 792 und U 793 und vom Typ Wk 202 U 794 und U 795.

Nach den gestiegenen Verlusten während des U-Boot-Krieges im Mai 1943 plante die Kriegsmarine wegen dieser überwältigenden Fahrleistung mehrere grosse U-Boot-Klassen mit Walter-Antrieb (die Typen XVII, XVIII und XXVI); sie wurden jedoch nicht mehr fertiggestellt. Lediglich drei Boote des Typs XVII B wurden 1944 in Dienst gestellt, kamen aber nicht mehr zum Einsatz. Die als Träger für den Walter-Antrieb entwickelten Typ-XVIII-Boote wurden aufgrund des noch nicht ganz fertiggestellten Walter-Antriebs als konventionelle E-Motor-Boote in Dienst gestellt (der Typ XVIII gleicht äusserlich dem tatsächlich gebauten Typ XXI).

U 1407, ein Boot des von Blohm & Voss gebauten Typs XVII B, kam nach dem Krieg nach England und fuhr noch bis 1946 unter dem Namen HMS Meteorite als Erprobungsboot (britische Bezeichnung für den Walter-Antrieb: HTP High Test Peroxide). Von 1951 bis 1959 setzte die Sowjetunion ein eigenes Boot, S-99, zu Erprobungszwecken ein, stellte es nach einer Serie von Unfällen jedoch wieder ausser Dienst. 1956 und 1958 wurden die britischen Versuchsboote Explorer und Excalibur in Dienst gestellt. Es blieben die einzigen britischen Boote mit HTP-Antrieb. Bei den Erprobungen trat durch Explosionen im Antrieb eine Reihe von Schäden auf, so dass die Besatzung der Explorer ihr Schiff sarkastisch in „Exploder“ umtaufte. Hellmuth Walter selbst konzipierte in den 1960er Jahren ein Tiefsee-U-Boot für Tauchtiefen bis zu 5000 m. Der Entwurf wurde mit dem Namen Stint bezeichnet und sollte mit einer Walter-Turbine im kalten Verfahren betrieben werden, wurde jedoch nicht realisiert.

Der Walter-Antrieb wurde mangels praktischer Erfahrung mit diesem Antriebssystem nie in Serie gebaut, wird jedoch weiterhin als gutes aussenluftunabhängiges Antriebssystem (englisch abgekürzt AIP für air-independent propulsion) angesehen. Die veränderte U-Boot-Entwicklung machte jedoch ein sehr geräuschvolles, schnelles U-Boot überflüssig. Die Tendenz ging deutlich zu langsameren, nahezu lautlosen Booten, die schwer zu orten waren.

Das Prinzip des Walter-Antriebes wurde sowohl im Startkatapult des V1-Marschflugkörpers als auch als Dampferzeuger der Treibstoff-Turbopumpen des Raketentriebwerkes der V2-Rakete eingesetzt.

Ebenso diente das Prinzip dem Antrieb des Raketenjägers Me 163 (kaltes Verfahren beim Erprobungsträger Me 163A; heisses Verfahren im Einsatzflugzeug Me 163B).

Um die benötigten grossen Mengen hochkonzentrierten Wasserstoffperoxids produzieren zu können, errichtete die Kriegsmarine unter der Tarnbezeichnung Schickert-Werke in Bad Lauterberg und Rhumspringe ab 1938 zwei grosse Produktionsanlagen.

Die deutschen U-Boot-Bunker in Europa

(Von Alexander Rost / Die Zeit)

U-Boot-Bunker sind überbaute Hafen- oder Werftanlagen zur Produktion oder Wartung von U-Booten. Zum Schutz gegen Luftangriffe und gegnerischen Beschuss wurden diese Bunker mit einer Panzerung aus Stahlbeton versehen. Sie konnten auch als Militärbasis für U-Boote dienen. Die ersten dieser Basen entstanden bereits in Deutschland während des Ersten Weltkrieges, während der Grossteil erst im Zweiten Weltkrieg oder während des Kalten Krieges errichtet wurde.

Deutsche U-Boot-Bunker des Zweiten Weltkriegs

Die Bezeichnung richtete sich nach den Anfangsbuchstaben der Standorte: „Valentin“ stammt von Vegesack, dem Standort der Vulkan-Werft. Der U-Boot-Bunker in Hamburg-Finkenwerder hiess „Fink II“, der Bunker Wespe stand in Wilhelmshaven, in Kiel gab es den U-Boot-Bunker Kilian.

Das Deutsche Reich baute und betrieb U-Boot-Bunker in Deutschland, Frankreich und Norwegen. Federführend bei deren Errichtung war die Organisation Todt, die aufgrund ihrer enormen bautechnischen und logistischen Kapazitäten allein in der Lage war, eine solche Vielzahl von derart gewaltigen Bauaufgaben unter hohem Zeitdruck durchzuführen. Der grösste Bunker dieser Art hat seinen Standort in Brest, der zweitgrösste und zugleich grösste in Deutschland ist der U-Boot-Bunker Valentin in Bremen-Rekum.

Weitere U-Boot-Bunker stehen im französischen Saint-Nazaire, La Rochelle-La Pallice, Bordeaux und Lorient sowie in Trondheim (Dora 1 und 2) und Bergen, beide in Norwegen gelegen. Weitere deutsche Orte, an denen U-Boot-Bunker standen, sind Helgoland, Hamburg-Finkenwerder und der U-Boot-Bunker Kilian in Kiel; diese Bunker wurden nach dem Krieg gesprengt, lediglich in Finkenwerder (Fink II) sind noch Mauerreste sichtbar. Der U-Boot-Bunker Hornisse in Bremen ist mit einem Bürohochhaus überbaut worden.

Die U-Boot-Bunker an der französischen Atlantikküste haben teils eine Deckenstärke von bis zu 10 m Stahlbeton und einen grillrostartigen Aufbau aus Betontraversen auf dem Dach, in welchem sich Fliegerbomben verfangen bzw. schon oberhalb des eigentlichen Bunkers zur Explosion kommen sollten. Viele dieser Deckenverstärkungen konnten bis Ende des Krieges nicht fertiggestellt werden, so dass einige der Fangroste nur teilweise erstellt wurden, bei anderen sind nur die Längsträger fertiggestellt worden.

Darüber hinaus sind sie mit Schleusen und gezeitenunabhängigen Hafenbecken ausgerüstet, um die Einsatzfähigkeit bei den grossen Tidenhüben des Atlantiks zu gewährleisten.

Frankreich

Die Anlage in Bordeaux

Die U-Boot-Basis Bordeaux mit ihren sieben Trocken- und vier Nassboxen hat eine Grösse von 245 m × 162 m und eine Höhe von 19 Metern. Der Bau des Bunkers begann im September 1941 und war bis Mai 1943 abgeschlossen. Ab Mitte 1943 begannen dann die Bau arbeiten an den Deckenverstärkungen, die jedoch bis zum 28. August 1944, der Räumung des Hafens, nicht abgeschlossen wurden.

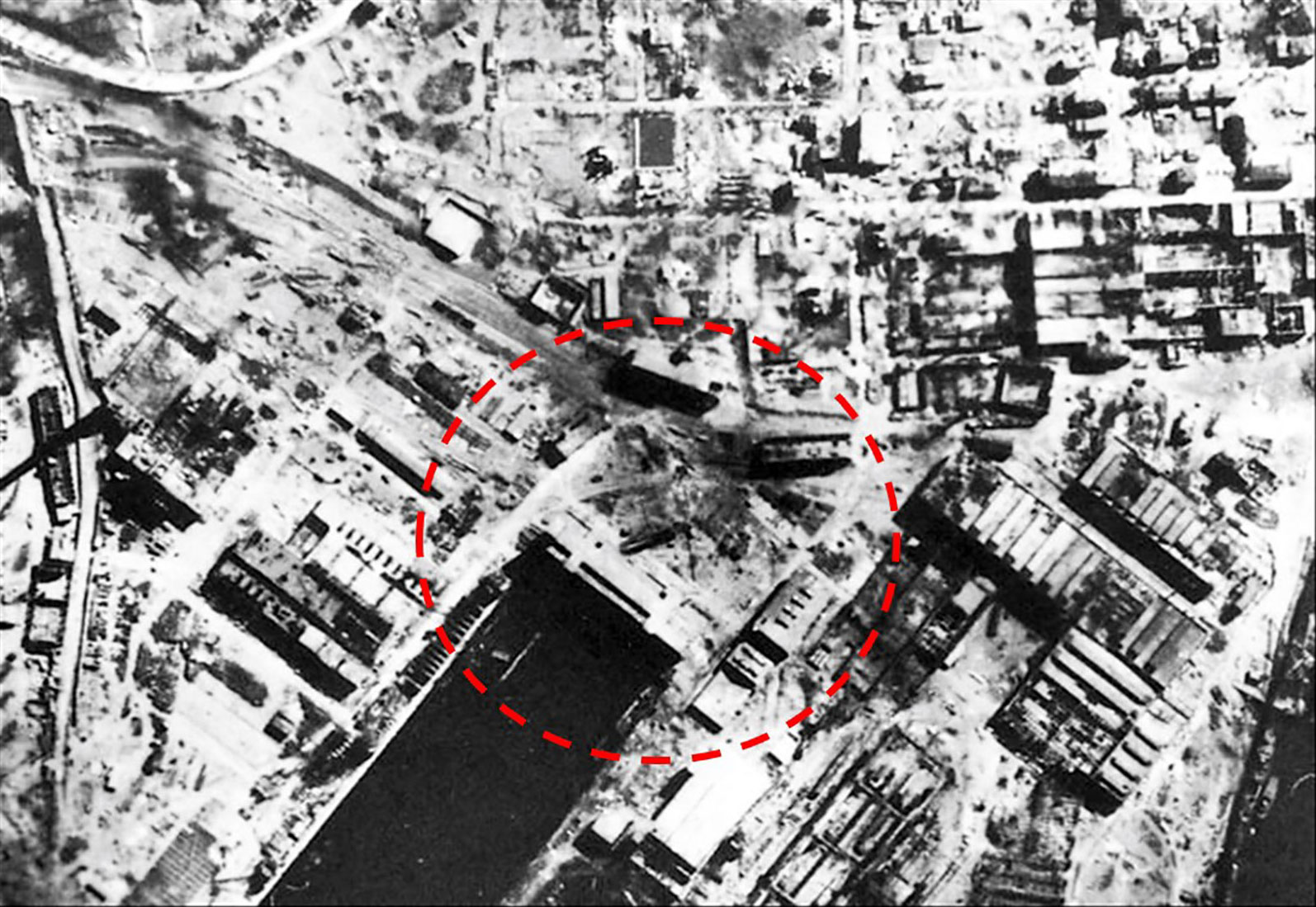

Die Anlage von Brest

Im Juni 1940 besetzten Truppen der Wehrmacht im Westfeldzug den Norden Frankreichs und bald darauf begannen die deutschen Besatzer, den Hafen Brest zu befestigen. Auch andere Küstenorte wurden befestigt (siehe Atlantikwall). Brest liegt in einem 180 km² grossen Naturhafen, der Bucht von Brest. Die sehr grosse Anlage in Brest umfasste neben dem eigentlichen U-Boot-Bunker auch ein Kraftwerk und zahlreiche Dockanlagen.

Nach der Landung der Alliierten in der Normandie (Operation Overlord) gelang es ihnen, in der Schlacht um die Bretagne (ab 1. August 1944) ihren Brückenkopf auszubauen. Vom 7. August bis zum 20. September gab es umfangreiche Kämpfe um Brest (siehe Schlacht um die Bretagne).

Die beiden hier stationierten Unterseebootflottillen, die 1. U-Flottille und die 9. U-Flottille, wurden aufgelöst bzw. an andere Standorte verlegt. Seit Beendigung des Krieges dient das ganze Areal der französischen Flotte als Basis für Vorpostenboote und Ähnliches. Eine Besichtigung ist in Teilen als Führung

möglich. Die Führung ist für Angehörige von Nato- und EU-Staaten ohne Voranmeldung möglich. Für Besucher aus anderen Staaten ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

Die Anlage in La Rochelle-La Pallice

Der Hafen von La Pallice wurde ab 1940 von der deutschen Kriegsmarine als Stützpunkt für U-Boote genutzt. Im Frühjahr 1941 wurde mit dem Bau der Bunkeranlage begonnen. Innerhalb von nur sechs Monaten wurden die gedeckte Schleuse und der vom Meer gesehen linke Teil mit sieben U-Boot-Liegeplätzen errichtet. 1942 wurde die Anlage auf der rechten Bunkerseite um drei weitere Liegeplätze vergrössert. Der vorher am rechten Rand liegende kleine Kai blieb erhalten und war mit Zügen befahrbar. Der Bunker ist 192 Meter lang und 159 Meter breit. Die Dachkonstruktion besteht aus zwei Lagen Stahlbeton, die eine Stärke von je ca. 3,5 m haben. Die Gesamtdicke des Daches beträgt 7,3 Meter. Im direkten Umfeld entstanden zahlreiche kleinere Bunker. Sie dienten als Verteidigungsanlagen oder bildeten die Infrastruktur der Basis, wie unter anderem Lokschuppen, Kraftstofflager, Lazarett, Kraftwerk.

Die U-Boot-Hafenanlagen von La Pallice wurden im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört. Eine Art Stillhalteabkommen zwischen dem Festungskommandanten von La Rochelle, Vizeadmiral Ernst Schirlitz, und dem französischen Unterhändler, Fregattenkapitän Meyer, führten dazu, dass mit dem Tag der deutschen Gesamtkapitulation am 9. Mai 1945 die Stadt La Rochelle und die Hafenanlagen La Pallice unversehrt übergeben wurden.

Nach dem Krieg nutzte die französische Marine vor allem das Hauptbauwerk; noch in den 1990er-Jahren jedoch waren grosse Teile frei begehbar, teils auch das Innere. Das umliegende Gelände und das ehemalige U-Boot-Hafenbecken werden seit Mitte der 1990er-Jahre mehr und mehr als Handelshafen genutzt. Eine Besichtigung ist inzwischen (2007) nicht mehr möglich, da das umliegende Hafengelände nicht betreten werden darf.

Der U-Boot-Bunker von La Pallice diente als Kulisse für die Filme „Das Boot“ und „Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes“ und wird heute teilweise von der französischen Marine als Lager genutzt.

Die Anlagen in Lorient

Die U-Boot-Bunker in Lorient stellten während des Zweiten Weltkrieges hinsichtlich ihrer Ausdehnung den grössten deutschen U-Boot-Stützpunkt dar. Hier wurden sechs einzelne Bunker unterschiedlicher Grösse mit Liege- und Dockplätzen für die Boote gebaut und in Betrieb genommen, ein siebter blieb unvollendet. Charakteristisch für die Bunkeranlagen in Lorient sind zwei aussergewöhnliche Konstruktionen, die an keinem anderen deutschen Stützpunkt vorhanden waren und von denen eine lediglich für den Bremer U-Boot-Montagebunker Valentin in stark abgewandelter Form geplant war, aber nicht zur Ausführung kam:

- die bereits 1936 französischerseits errichtete Slipanlage im Fischereihafen. In ihrem Anschluss befanden sich eine Drehscheibe und zwei unikate Dombunker, die noch heute vorhanden sind.

- die verbunkerte Aufschleppanlage und die Schiebebühne zwischen den beiden auf dem Festland errichteten Bunkern Kéroman I und II.

Eine weitere Besonderheit der Kéroman-Anlagen ist die inzwischen als Museum genutzte Ausbildungsanlage für U-Boot-Rettungsausstiege. Um den Umgang mit dem Tauchretter eingehend zu üben, wurde ein an Kéroman II angebauter Bunker errichtet und mit entsprechenden Einrichtungen zur Simulation von Notausstiegen ausgerüstet. Der von den Deutschen als Tauchtopf bezeichnete, später von den französischen Seeleuten in „Tour Davis“ umgetaufte Übungsstand war bis zur Aufgabe des Stützpunktes Ausbildungsort für U-Bootfahrer. Der Tauchtopf ist bis auf kleinere Modifikationen heute noch im Originalzustand zu besichtigen.

Ein weiteres Detail der Anlagen in Lorient sind zwei Wracks im Hafenbecken direkt vor Kéroman III, die von den deutschen Truppen dort versenkt wurden, um Torpedoflugzeuge daran zu hindern, die Schleusentore anzugreifen. Diese Schiffe waren nach dem Ersten Weltkrieg an Frankreich gegangene Reparationsleistungen.

Zwischen 1940 und 1942 befand sich die Dienststelle des Befehlshabers der U-Boote, Konteradmiral Karl Dönitz, auf der westlich der Kéroman-Anlagen gelegenen Halbinsel Kernével, die zu dem Lorienter Vorort Larmor gehört. In Larmor Plage und auf der Halbinsel von Gâvres befand sich zudem jeweils eine verbunkerte Küstenbatterie.

Bis Mitte der 1990er Jahre dienten die Bunkerkomplexe im „Port de Pêche“ und auf der Halbinsel Kéroman der französischen Marine. Heute beherbergen sie ausschliesslich zivile Nutzer und sind teilweise ungenutzt. Auf dem Gelände wurden einige Werfthallen für den Bau von Segelbooten errichtet. Der Bereich vor der Aufschleppe der Dombunker wurde umgestaltet; dort befindet sich heute eine Rampe für das Wassern von Segelbooten. Da sich der vollständige Abbruch der Anlagen als zu kostspielig erwies, wurden nur Teile von Kéroman IV und des Bahnhofs abgebrochen. Kéroman III und der Tauchturm können im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Fast der gesamte Bereich der Kéroman-Basis ist zumindest von aussen für Besucher zugänglich.

Lorient wurde vom 7. August 1944 bis 10. Mai 1945 belagert (Bis zur deutschen Kapitulation)

Die Anlage in Marseille (U-Boot-Bunker Martha)

Martha ist ein unvollendeter deutscher U-Boot-Bunker, der im Hafen von Marseille von 1943 bis 1944 errichtet wurde.

Die Anlage in St. Nazaire

1941 begannen die deutschen Besatzungstruppen mit der Errichtung der U-Boot-Basis im Hafen von St. Nazaire und setzten dabei eine grosse Anzahl Zwangsarbeiter ein. 480.000 m³ Stahlbeton wurden verbaut auf einer umbauten Fläche von 39.200 m². Zunächst beherbergte die Anlage nur eine Basis für zwei U-Boot-Flottillen, die im Atlantik eingesetzt wurden. Sie wurde 1942 zur Kriegswerft erweitert und beherbergte dann neben Werkstätten auch medizinische Einrichtungen und Kantinen. Im weiteren Umfeld entstanden als Teil des Atlantikwalls auch zahlreiche Bunkeranlagen. Weitere vor allem in Nähe der Loiremündung gelegene Anlagen beherbergten Depots und andere Infrastruktureinrichtungen. Als bedeutende Hafen- und Werftstadt besass St. Nazaire darüber hinaus noch ein sehr grosses Dock, das einzige an der Atlantikküste, das sich für grosse Schlachtschiffe wie die Bismarck oder die Tirpitz eignete.

Aus dieser Kriegswichtigkeit resultierten die zahlreichen Luftangriffe auf den Hafen und die umliegende Stadt. Am 28. März 1942 wurde der Hafen, insbesondere das grosse Dock, Ziel eines britischen Kommandounternehmens unter dem Decknamen Operation Chariot. Dabei wurde jedoch nur die Dockeinfahrt zerstört. Die Bombardements schadeten dem Bunker wenig, jedoch wurde die Stadt in grossen Teilen zerstört. Ab 1943 sollte sie gezielt unbewohnbar bombardiert werden. Die Deutschen hielten die Stadt trotz der alliierten Rückeroberung Frankreichs 1944 als eine Enklave bis Kriegsende.

Die gesamte U-Boot-Basis ging nach dem Krieg an die französische Marine über, die die Bunker als Depot für Zivil- und Militärschiffe nutzte. Ab 1948 bis in die 1990er-Jahre wurde die Basis von Handelsunternehmen als Lager genutzt. In den Jahren 1953 bis 1959 wurde der Bunker zuletzt als Werft genutzt; acht Minenräumboote liefen hier vom Stapel. 1995 begann die Stadt mit der Ausführung des „Ville-Port“-Projekts, das neben einer Umgestaltung der Innenstadt auch die Einbeziehung des Hafens mit der U-Boot-Basis beinhaltet. Heute ist das Hauptbauwerk in die Innenstadt integriert und beherbergt das Tourismusbüro, ein Café und eine Aussichtsterrasse, die fast das ganze Dach umfasst. Ferner ist in der gedeckten Schleuse seit August 1986 das U-Boot S637 Espadon untergebracht und dient als Museum; auch hier ist das Dach als Aussichtsplattform zu betreten.

Deutschland

Die Anlagen in Bremen, U-Boot-Bunker Hornisse

Der U-Boot-Bunker Hornisse ist ein ehemaliges Baudock für die frühere Schiffswerft AG Weser in Bremen. Das Dock wurde 1939 errichtet, wegen des immer intensiveren U-Boot-Krieges ab 1944 dann aber zu einer U-Boot-Werft umgebaut. Auf der Decke des Bunkers wurde Ende der 1960er-Jahre ein Bürogebäude errichtet.

U-Boot-Bunker Valentin

Der U-Boot-Bunker Valentin, häufig auch U-Boot-Bunker Farge genannt, ist ein im Bremer Ortsteil Rekum an der Weser gelegenes Bauwerk, das während des Zweiten Weltkrieges von 1943 bis März 1945 unter Einsatz von Zwangsarbeitern errichtet wurde. In dem Bunker sollten aus vorgefertigten Sektionen U-Boote des Typs XXI montiert werden. Infolge von Bombardierungen – die Decke wurde von einer Grand

Slam-Bombe durchschlagen – und des nahenden Kriegsendes wurde der U-Boot-Bunker nicht fertiggestellt. Mit 35.375 Quadratmetern Grundfläche ist er der grösste freistehende Bunker in Deutschland und der zweitgrösste in Europa. An Material wurden eine Million Tonnen Kies und Sand, 132.000 Tonnen Zement und 20.000 Tonnen Stahl verbaut.

Die Anlage in Hamburg

Fink II hiess der am Rüschkanal auf Finkenwerder gelegene U-Boot-Bunker, der 1941 bis 1944 auf dem Gelände der Deutschen Werft gebaut wurde. 1945 wurde er gesprengt. Heute befindet sich dort das Mahnmal U-Boot-Bunker Fink II.

Die Anlage auf Helgoland

Nordsee III war ein deutscher U-Boot-Bunker im Südhafen der Insel Helgoland, der nach dem Krieg von den Alliierten gesprengt wurde (siehe auch Sprengung von Bunkeranlagen auf Helgoland). Der Bunker besass eine Länge von 156 m und eine Breite von 94 m und verfügte über drei Boxen mit einer Wasserbreite von 22 m. Ende 1941 war sein Bau fertiggestellt.

Die Anlage in Kiel

Kilian hiess der auf dem Gelände der Kriegsmarinewerft Kiel gelegene U-Boot-Bunker, der von 1941 bis 1943 gebaut wurde. 1945 wurde er zum grössten Teil gesprengt. Ein weitere Bunker stand auf dem Gelände der Deutschen Werke Kiel und erhielt die Bezeichnung Konrad.

Norwegen

Die Anlage in Bergen

Bruno ist ein deutscher U-Boot-Bunker in Bergen, der am 12. Januar 1945 von engl. Bombern mit Tallboy-Bomben beschädigt wurde.

Die Anlagen in Trondheim

Dora 1 und Dora 2 sind zwei U-Boot-Bunker in Trondheim. Dora 1 wurde am 20. Juni 1943 der Kriegsmarine übergeben, während Dora 2 nie fertiggestellt wurde.

Weitere geplante U-Boot-Bunker

Im Kriegsverlauf wurden weitere grosse U-Boot-Bunker geplant. Die Planungen aus dem Jahr 1942 sahen den Bau von 5 neuen verbunkerten U-Boot-Grosswerften in Rügenhafen, Gotenhafen, Danzig, Trondheim und Nikolajew vor. Des Weiteren wurden auch U-Boot-Bunker in Swinemünde in Pommern und auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm geplant. Die meisten dieser Projekte wurden wieder verworfen oder aufgeschoben.

So sollten in Gotenhafen der U-Boot Bunker Weichsel I und in Danzig der U-Boot Bunker Weichsel II (auf dem Gelände der Schichau Werft) errichtet werden.

Der U-Boot-Bunker Weichsel I sollte zwei Hallen mit Wasserbecken erhalten. Hierbei waren folgende Abmasse vorgesehen: Wasserbeckenbreite jeweils 17,5 m, eine Beckenlänge von 110 m und eine 20 m breite Werkstattplattform. Ergänzt wurden diese Bauten durch einen mehrgeschossigen Werkstattteil mit 3000 m² Fläche je Wasserhalle. Den Auftrag zur Errichtung erhielt das Unternehmen Dyckerhoff & Widmann am 14. Dezember 1942.

Der U-Boot-Bunker Weichsel II sollte 3 Hallen mit Wasserbecken erhalten. Hinzu kamen drei verbunkerte Werkstattflächen (jeweils 2000 m² gross). Den Auftrag zur Errichtung erhielt das Unternehmen Siemens Bauunion am 16. Dezember 1942. Die Pläne für die U-Boot-Bunker Weichsel I und Weichsel II wurden Ende Januar 1943 wieder aufgegeben bzw. abgeändert in den Bau unverbunkerter U-Bootwerftanlagen an gleicher Stelle.

Gegen Kriegsende (d.H. nach dem Verlust der Basen an der französischen Atlantikküste und der immer stärker werdenden alliierten Luftbedrohung) kam es zur Wiederaufnahme einiger Bauprojekte. So sahen z. B. neue Planungen vom 28. November 1944 den Bau eines grossen U-Bootbunkers in Gotenhafen mit 24 U-Boot-Boxen vor (die Hauptaufgabe des Bunkers sollte in der Reparatur Typ XXI-U-Booten liegen).

Auch kam es 1944 zur Wiederaufnahme von Teilelementen des Bauprojektes Rügenhafen. So wurden die Bauarbeiten für den Kanaldurchstich zum Jasmunder Bodden und die Errichtung eines U-Bootbunkers (mit 24 Bootsboxen) in den Banzelvitzer Bergen auf Rügen mit Hochdruck wiederaufgenommen. Aufgrund der Kriegslage kam es jedoch nicht mehr zur Fertigstellung des Projektes.

Angriffe auf deutsche Bunker im Zweiten Weltkrieg

Einige der Bunker galten zu ihrer Zeit als „sicher gegen jedes Kaliber“, zum Beispiel die in Brest und La Rochelle. Die englische Royal Air Force bildete eine Staffel, die No. 617 Squadron, auch „Dam Busters“ genannt, die überschwere Bomben wie die Tallboy oder die Grand Slam abwarf.

Am 14. Juni 1944 griffen während der ersten massiven Tagangriffe seit Mai 1943 22 Lancaster der No. 617 Squadron die stark befestigten Anlagen in Brest an. Sie leisteten damit eine Vorarbeit vor dem Anflug der eigentlichen ersten Bomberwelle. Mehrere Treffer waren zu verzeichnen, eine der Tallboy-Bomben durchschlug die Decke.

Am 5. August 1944 griffen 15 Avro Lancaster der 617. die U-Bootbunker in Brest an und erzielten sechs Tallboy-Volltreffer, die allesamt die mehrere Meter dicke, speziell verstärkte Decke durchschlugen. Eine Lancaster wurde dabei von der Flak abgeschossen. Darauffolgende Bemühungen der Kriegsmarine, die verbleibenden Stützpunkte mit noch dickeren Betondecken zu verstärken, zogen dringend benötigte Ressourcen von anderen Bauvorhaben ab.