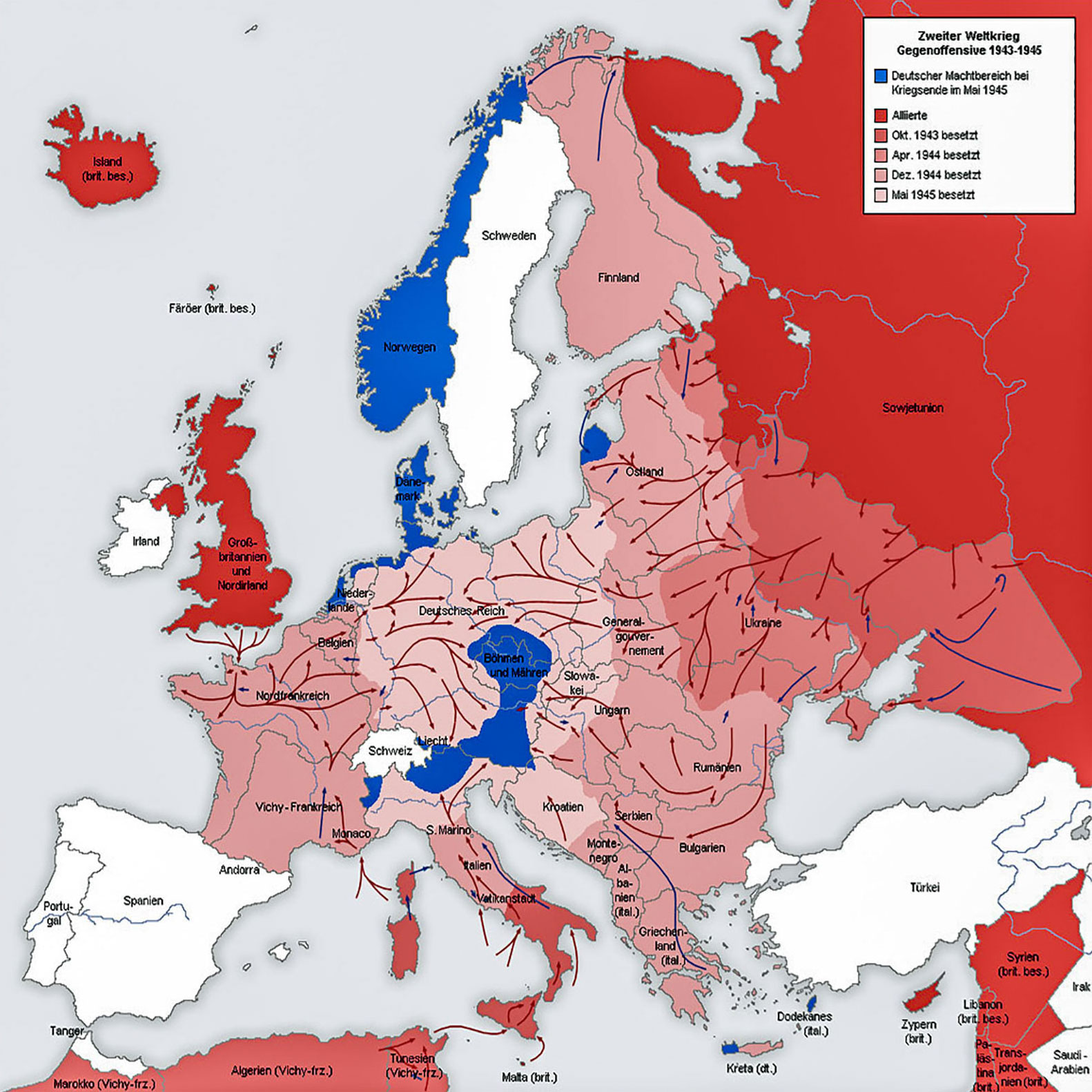

Die letzten Tage des "Tausendjährigen Reiches"

Datenherkunft: Die Datenherkunft wird beim jeweiligen Thema angezeigt.

aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1945

- Kampf um Merkendorf (18.04.1945 – 20.04.1945)

- Stettin-Rostocker Operation (20.04.1945 – 05.05.1945)

- Schlacht um Bautzen (21.04.1945 – 26.04.1945)

- Kesselschlacht von Halbe (25.04.1945 – 28.04.1945)

- Befreiung KZ Dachau (29.04.1945)

- Tod von Adolf Hitler (30.04.1945)

- Tod von Joseph Goebbels

- Schlacht um Schloss Itter (05.05.1945)

- Fronten in Auflösung

- Rückblick auf die letzten Gefechte im zweiten Weltkrieg 1945

- Weitergekämpft bis fünf nach zwölf

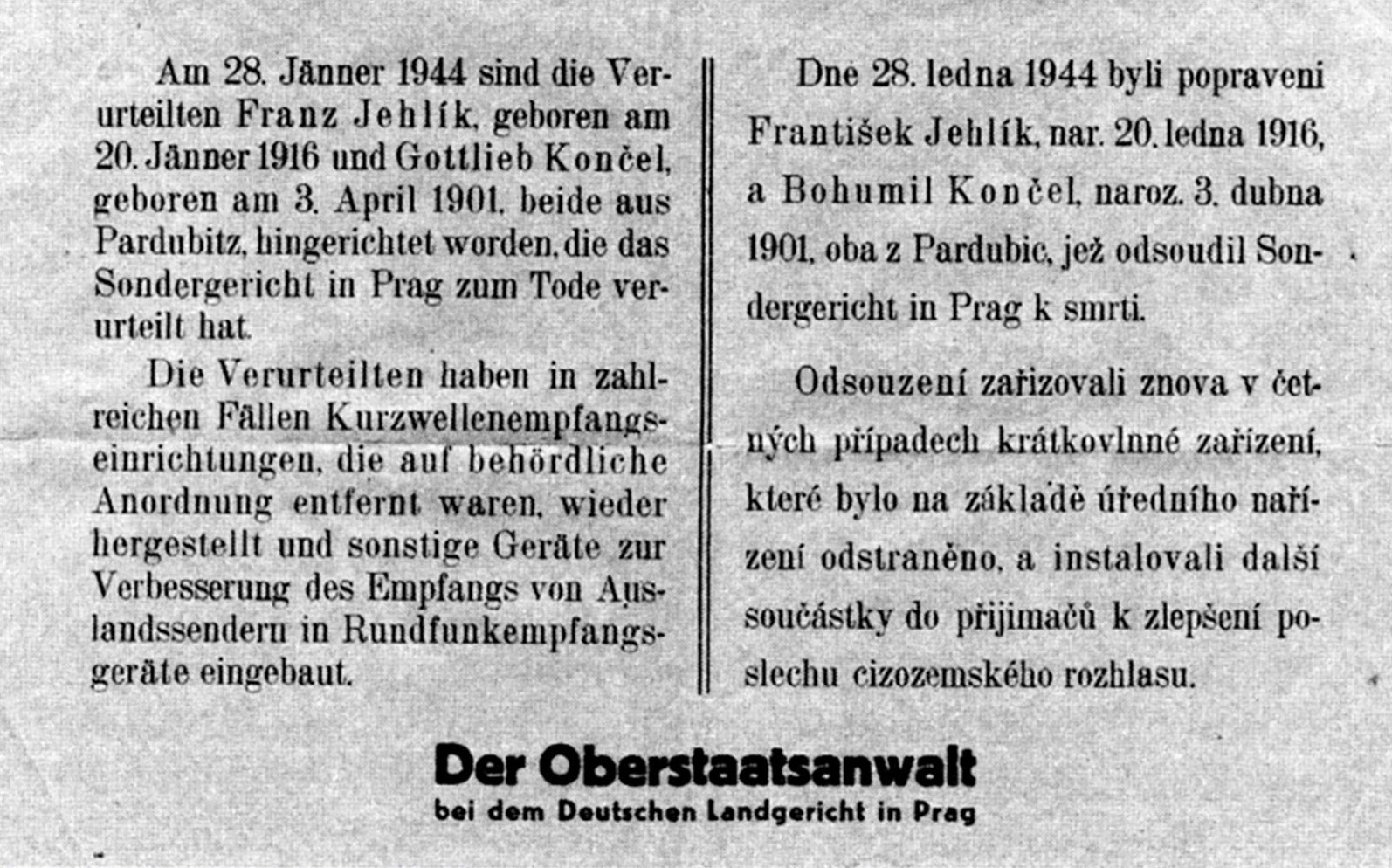

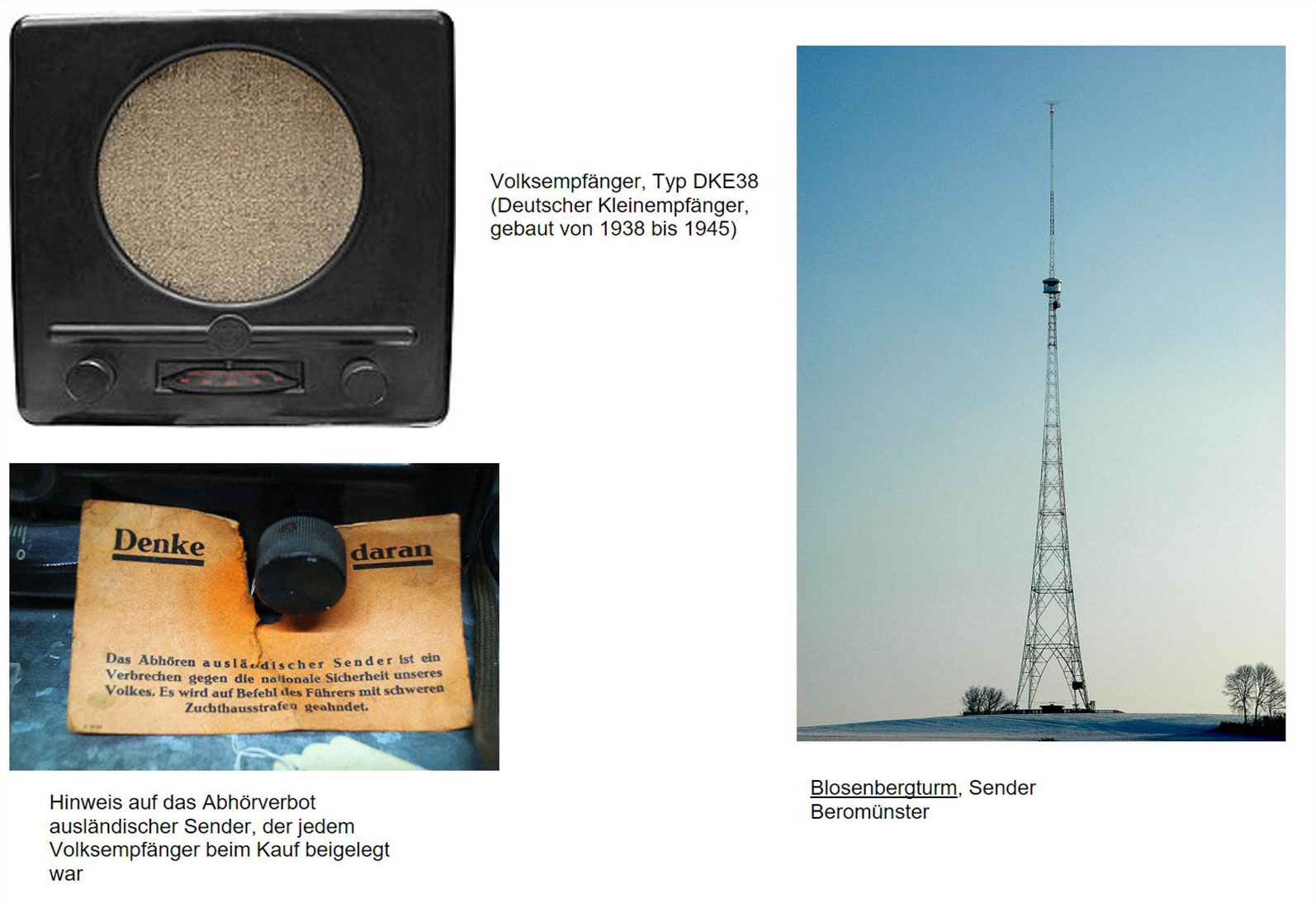

- Rundfunkpropaganda im Zweiten Weltkrieg

- Alltagsleben in Deutschland im 2. Weltkrieg

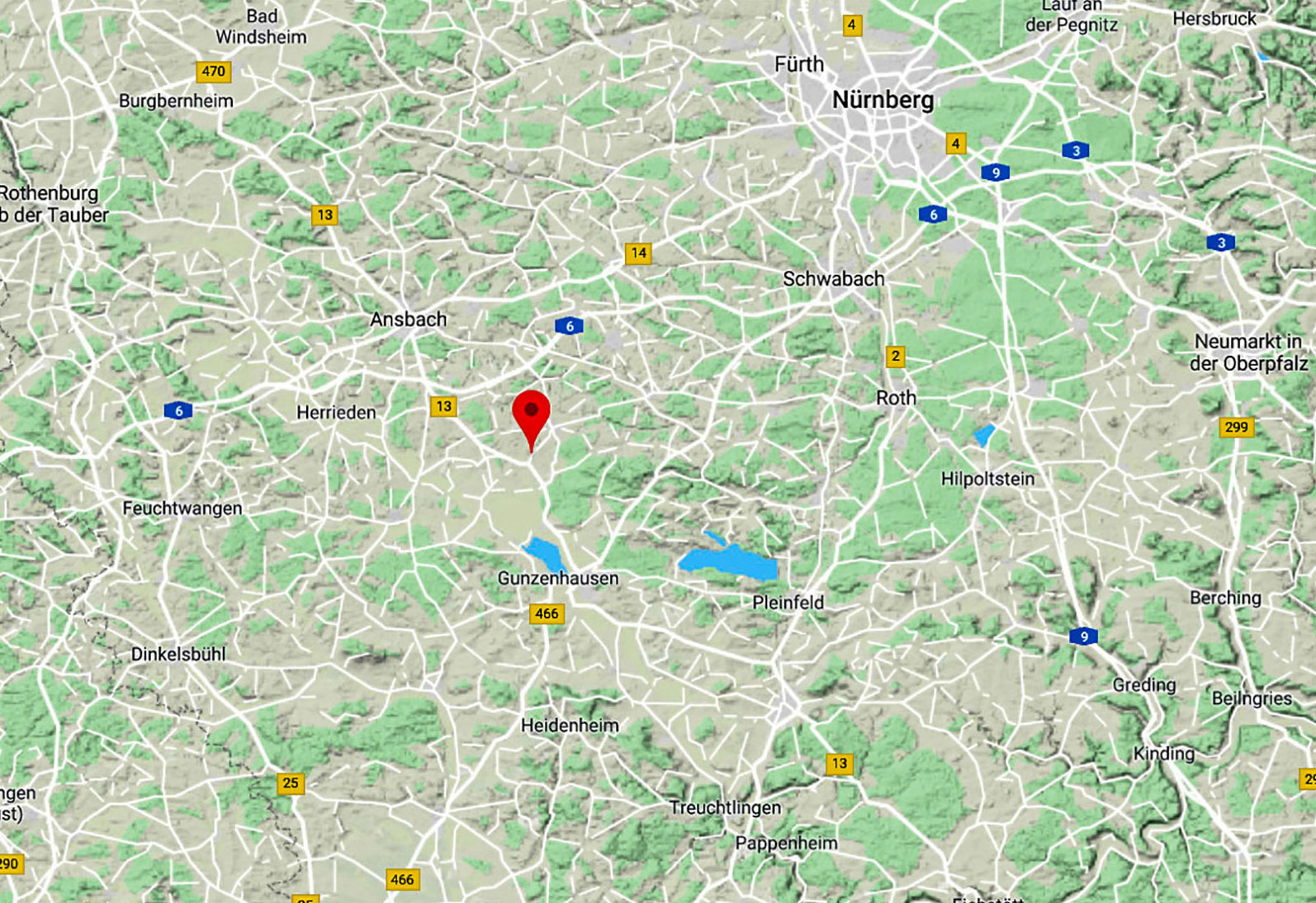

Kampf um Merkendorf (18.04.1945 – 20.04.1945)

Der Kampf um Merkendorf war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Verbänden der US Army und der Waffen-SS gegen Ende des Zweiten Weltkrieges um die Stadt Merkendorf in Mittelfranken. Bei den dreitägigen Kämpfen vom 18. bis 20. April 1945, die mit der Einnahme Merkendorfs durch die Amerikaner endeten, starben 96 Menschen. Viele, teils historische Gebäude wurden zerstört.

Vorgeschichte

Ab dem 26. März 1945 begann die 7. US Armee, den Rhein bei Worms zu überqueren. Zu den Verbänden gehörte die 101. Cavalry Group (mechanized) der Nationalgarde unter dem Kommando von Colonel Charles B. McClelland. Sie war mit Spähpanzern und einigen Jagdpanzern ausgerüstet und übernahm Aufklärungs- und Sicherungsaufgaben an den Flanken der 7. Armee. Hierbei geriet sie in kleinere Hinterhalte deutscher Truppen, die versuchten, das Vordringen der Alliierten zu verzögern. „Troop A“ der 101. wurde am 18. April 1945 in Wolframs-Eschenbach in Kämpfe verwickelt, während „Troop C“ diesen Ort umging und auf Merkendorf vorrückte.

Geschwächte Truppenverbände der deutschen Wehrmacht wichen vor den heranrückenden amerikanischen Panzerverbänden immer weiter nach Süden zurück, auch über die Reichsstrasse 13, an der Merkendorf lag. Die Heeresgruppe B entschied, Merkendorf zu verteidigen. Der Ort wurde zur „Festung“ erklärt. Mit der Aufgabe wurde, die der Heeresgruppe B unterstellte SS-Kampfgruppe „Bataillon Deggingen“ unter dem Befehl von SS-Sturmbannführer Willy Baumgärtel beauftragt und vom württembergischen Deggingen aus in die Region beordert. Merkendorf war die einzige Gemeinde im weiteren Umkreis, die verteidigt werden sollte.

Am 14. April protestierten einige Merkendorfer Frauen erfolglos gegen die Verteidigung der Stadt. Am 16. April wurden in Merkendorf Verteidigungsanlagen errichtet, darunter eine Panzersperre. Am Nachmittag des 17. April besichtigte Kreisleiter Gerstner die Verteidigungsanlagen. 150 Frauen und Kinder protestierten erneut gegen die geplante Verteidigung, jedoch ebenfalls ohne Erfolg. Amerikanische Truppenverbände überschritten die Reichsstrasse 14 bei Ansbach. Im Merkendorfer Rathaus hielten deutsche Offiziere eine Lagebesprechung ab. Zerschlagene Heeresteile der 2. Gebirgs-Division zogen sich auf der Reichsstrasse 13 von Ansbach kommend und auf der Staatsstrasse Wolframs-Eschenbach–Windsbach zurück. Sprengkommandos zerstörten auf ihrem Rückzug in Richtung Gunzenhausen alle grösseren Brücken, wie die in Ornbau.

Verlauf

Am Mittag des 18. April 1945 erschienen amerikanische Beobachtungsflugzeuge über Merkendorf. Amerikanische Truppen drangen in Richtung Wolframs-Eschenbach–Merkendorf vor. Der Volkssturm, der weitere Verteidigungsanlagen um die Stadt errichten sollte, wurde aus dem nahen Mönchswald zurückbeordert. In den nächsten Stunden suchte die Stadtbevölkerung Schutz in Kellern und behelfsmässig errichteten Unterständen in Gärten. Die deutschen Truppen bezogen Positionen in und um den Ort. Anrückende amerikanische Panzer auf der Anhöhe bei Gerbersdorf wurden mit Maschinengewehren beschossen. Diese erwiderten das Feuer. Die Stadtkirche „Unserer Lieben Frau“ und weitere Gebäude gerieten in Brand.

Die Kampffront verlief im Nordosten zur Altstadt. US-Panzer beschossen die Stadt. Um den weiteren Beschuss zu verhindern ging ein Bewohner mit einem weissen Tuch den Gegnern entgegen und erreichte die Einstellung des Feuers. Die Amerikaner besetzten Merkendorf mit 40 bis 50 Panzern und Panzerspähwagen. Es brannte an 28 Stellen in der Stadt.

Das Kampfbataillon „Deggingen“ zog sich etwa 2,5 Kilometer von Merkendorf entfernt in die Wälder zurück. Der Kommandant der SS-Truppen verfügte, dass zwei Kampfgruppen in der Nacht vom 18. auf den 19. April in der Nacht in Merkendorf einzudringen hätten, um die Panzer der Amerikaner zu zerstören.

Gegen 3 Uhr am 19. April arbeitete sich eine Kampfgruppe an das Untere Tor und das Taschentor heran und zerstörte in einem verlustreichen Strassenkampf sechs amerikanische Panzer und einen Panzerspähwagen. Ein weiterer Verband rückte von Süden und Südosten in die Vorstadt ein. Bei heftigem Kampf wurden mehrere Panzer zerstört. Unterdessen drang die 1. Kompanie des SS-Verbands bis zum Marktplatz vor. Beim Unteren Tor kam es erneut zu schweren Gefechten. Aufgrund der letztlichen militärischen Überlegenheit der Amerikaner zogen sich die SS-Kampftruppen wieder in den Mönchswald zurück. Der amerikanische Besatzungskommandant erliess für die Stadtbevölkerung für den Abend eine Ausgangssperre. Auch die amerikanischen Verbände zogen sich aus der Stadt zurück. Die Nacht vom 19. auf den 20. April blieb ruhig.

Am Morgen des 20. April kamen erneut deutsche Soldaten in die Stadt und versuchten, die Amerikaner aufzuhalten. Viele Bewohner flohen in Panik in die umliegenden Dörfer. Als die Amerikaner am Morgen des 21. April anrückten, war kein deutscher Soldat mehr in der Stadt. Sie liessen die Barrikade im Oberen Tor wegräumen und besetzten Merkendorf endgültig.

Folgen

Nach dem Zusammenbruch der Front bei Merkendorf wurde die Kampfgruppe „Deggingen“ an die Bahnlinie Gunzenhausen–Cronheim–Wassertrüdingen beordert, um dort in Stellung zu gehen.

Insgesamt wurden bei den Kämpfen um Merkendorf 96 Menschen getötet, davon waren 12 Zivilisten, 70 amerikanische Soldaten und 14 Soldaten der Waffen-SS. Die getöteten Zivilisten und Soldaten wurden auf dem Merkendorfer Friedhof beigesetzt. Eine geplante Umbettung der Soldaten auf den Soldatenfriedhof Nagelberg bei Treuchtlingen unterblieb auf Wunsch der Stadt Merkendorf.

Sowohl in der Altstadt als auch in der Vorstadt wurden zahlreiche Gebäude während der Kampfhandlungen komplett zerstört oder schwer beschädigt. Insgesamt brannten 39 Gebäude ab, vier wurden schwer und 23 leicht beschädigt.

Zahl der Toten

Die Anzahl und Zusammensetzung der Getöteten ist umstritten. Die Dokumentation der 101st Cavalry gibt auf Seite 37 80 Tote SS-Soldaten bei nur zwei getöteten US-Soldaten an, während Stephen G. Fritz auf Seite 178 in „Endkampf: Soldiers, Civilians, And The Death Of The Third Reich“ auf deutsche Berichte verweist, die elf Tote, 24 Verwundete und 29 Vermisste unter den angreifenden Waffen-SS Soldaten angeben, die Amerikaner verloren nach Fritz zwei Tote und vier Vermisste. Koch nennt in Krieg und Frieden – Merkendorf 1944–1949 insgesamt 96 Tote.

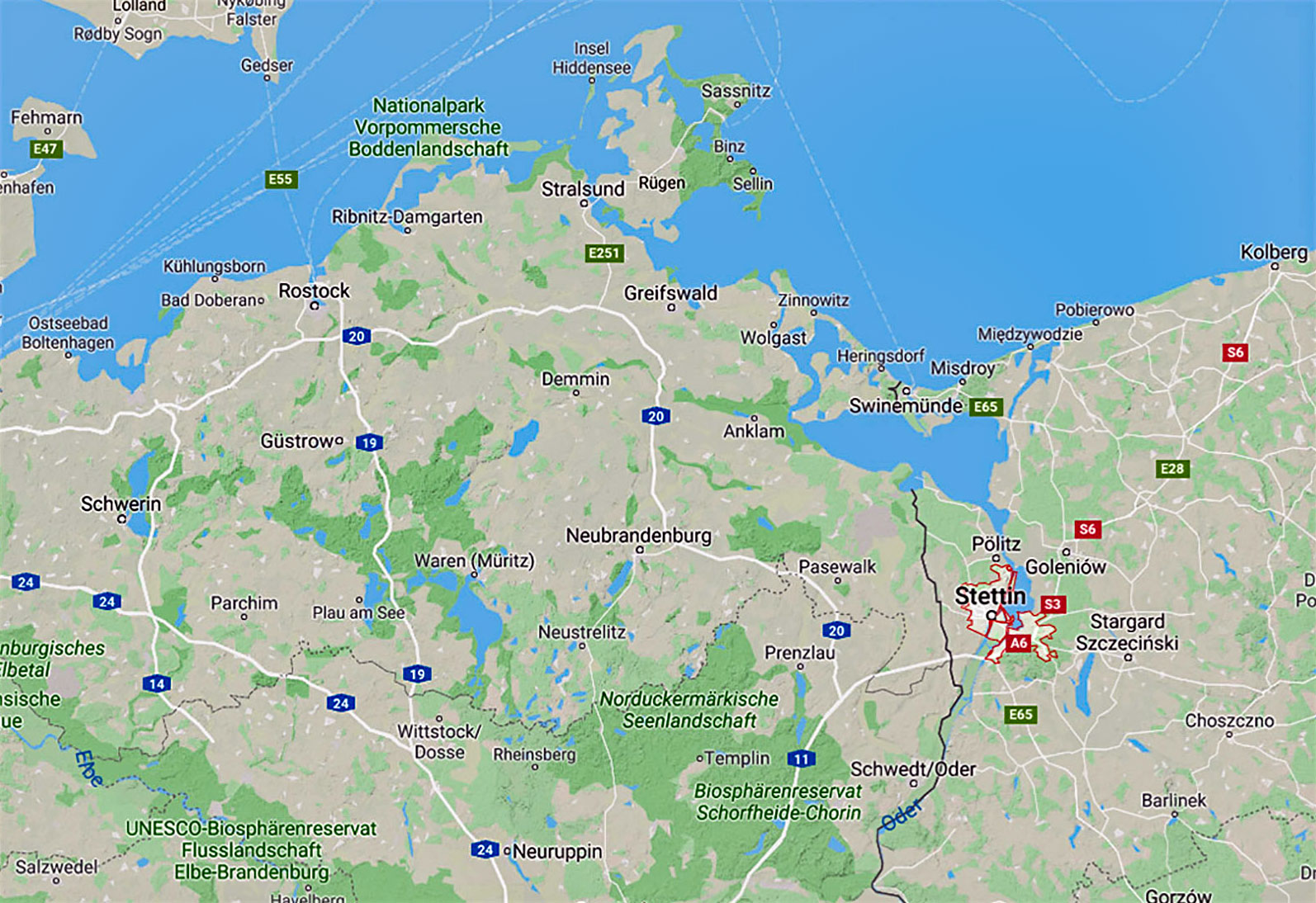

Stettin-Rostocker Operation (20.04.1945 – 05.05.1945)

Die Stettin-Rostocker Operation vom 20. April bis 5. Mai 1945 war im Zweiten Weltkrieg eine der letzten Operationen der sowjetischen Truppen im Raum Mecklenburg und Vorpommern sowie Teil der Berliner Operation. Im Verlauf dieser Kämpfe wurde die deutsche 3. Panzerarmee an der nördlichen Oderfront durch mehrere sowjetische Armeen der 2. Weissrussischen Front geschlagen und verfolgt. Beim Abschluss der Kämpfe wurde der sowjetische Vormarsch in Vorpommern an der Linie Stralsund – Rostock, in Mecklenburg vor Schwerin und im nördlichen Brandenburg an der Linie Wittstock – Wittenberge an der Demarkationslinie gestoppt und die Verbindung mit den verbündeten Truppen der alliierten 21. Armeegruppe hergestellt.

Vorgeschichte

Nach der Schlacht um Ostpommern wurden die Truppen der 2. Weissrussischen Front unter Marschall K. K. Rokossowski nach Westen an die nördliche Oder-Front verschoben, um die Truppen der 1. Weissrussischen Front bei der Berliner Operation zu unterstützen. Rokossowskis Front verlief auf etwa 170 Kilometer von der Mündung der Oder, weiter entlang des östlichen Ufers bis südlich nach Schwedt und Oderberg, wo der Anschluss an die 61. Armee der 1. Weissrussischen Front erfolgte. Die Hauptmacht der Front (65., 70. und 49. Armee) wurde zwischen Altdamm und Schwedt konzentriert.

Am 10. April führte Marschall Rokossowski die Erkundung des künftigen Angriffsraumes durch. Es stellte sich heraus, dass die Flussaue zwischen den beiden Armen der Oder überflutet war, es hatte sich ein durchgehender Wasserraum von bis 3 km Breite gebildet, der wegen des flachen Wassers durch Boote schwer passierbar war. Um die überflutete Oder-Aue besser zu überwinden, sollten die Überreste der baufälligen Staudämme genutzt werden. In Folge wurde beschlossen, den Fluss auf der ganzen Strecke gleichzeitig zu überschreiten, und an der Stelle wo sich der Erfolg zeigte, sofort alle Reserven zum Nachstossen nachzuführen. Am 13. April begannen sich die Truppen der 2. Weissrussischen Front auf die Offensive vorzubereiten, die 65. Armee besetzte die Ausgangsposition am Brückenkopf von Altdamm bei Ferdinandstein.

Südlich davon kamen ab 16. April die Truppen der 70. Armee an der Oder an. Zwischen Kranzfelde bis Nipperwiese etablierte sich die sowjetische 49. Armee, einen Tag früher rückte als südlicher Nachbar die 61. Armee der 1. Weissrussischen Front in ihre Ausgangsstellungen. Die Truppen der 2. Stossarmee lösten ab 15. April früh, die nördlich der 65. Armee zwischen Kammin und Greifenberg stehenden Teile der polnischen 1. Armee ab. Am selben Tag bezog ein Teil der 19. Armee (W. S. Romanowski) die Ostsee-Küste und löste das 3. Garde-Kavallerie-Korps ab, das einen Übergang nach Schwedt führen sollte.

Aufmarsch

Im Rahmen der Heeresgruppe Weichsel stand die 3. Panzerarmee der sowjetischen Übermacht mit etwa 11 Divisionen und etwa 220 Panzer gegenüber: Von Nord nach Süd standen folgende Formationen unter General der Panzertruppe Hasso von Manteuffel und dessen Stabschef Generalmajor Burkhart Müller-Hillebrand an der Oderfront:

- Verteidigungsbereich Swinemünde (Generalleutnant John Ansat) mit der Ausbildungs-Division 402 (Generalleutnant von Schleinitz) am Peeve-Abschnitt als Reserve bei Mellenthin, Festung Swinemünde und die 3. Marine-Division (Oberst Henning von Witzleben, später Oberst Fritz Fullriede) zunächst am Ostufer der Halbinsel Wollin. Als Seekommandant Swinemünde fungierte der Kapitän zur See Johannes Rieve.

- Armeekorps (General der Infanterie Friedrich-August Schack) hielt mit der Kampfgruppe Ledebur die Küste am Haff von Neuwarp abwärts, die 549. Volksgrenadier-Division (Generalmajor Karl Jank) südlich davon zwischen Ziegenort bis Pölitz im Raum nördlich von Stettin. Als Reserve fungierte dahinter die Infanterie-Division „Voigt“ (Oberst Hans-Jürgen von Ledebur) und die 281. Infanterie-Division (Generalleutnant Bruno Ortner) beidseitig der Festung Stettin, deren Garnison unter Generalmajor Ferdinand Brühl stand. Erste Teile der 7. Panzerdivision (Oberst Hans Christern) wurden bereits über See aus Danzig herangeführt.

- Das Korps Oder (SS-Obergruppenführer und General der Polizei und Waffen-SS Erich von dem Bach-Zelewski) im Hauptangriffsfeld liegend mit der 610. Infanterie-Division (Oberst Fritz Fullriede) südlich von Stettin bei Kurow beiderseits der Autobahn, mit der Division „Wellmann“ folgend nördlich von Pargow bis südlich Gartz, als Reserve bei Hohenleihe fungierte die Infanterie-Brigade „Klossek“.

- Panzerkorps (General der Infanterie Martin Gareis) mit der 547. Volksgrenadier-Division (Generalmajor Erich Fronhöfer) beiderseits von Schwedt und südlich davon mit der 1. Marine-Division (Generalmajor Wilhelm Bleckwenn) bis Hohensaaten, wo an der Naht zur 9. Armee die 5. Jäger-Division des CI. Armeekorps (General der Artillerie Wilhelm Berlin) anschloss.

- Als Reserve war im Raum Passow und Löcknitz das III. SS-Panzerkorps (SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Felix Steiner) mit den Resten der 27. SS-Division „Langemark“ (SS-Standartenführer Thomas Müller) und der 28. SS-Division „Wallonien“ (SS-Standartenführer Leon Degrelle) verfügbar.

- Panzer-Grenadier-Division (Generalmajor Josef Rauch) im Raum Joachimsthal

- Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 1) (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Karl Burk)

In der Nacht zum 16. April haben einzelne sowjetische Einheiten die Dämme in der Oderaue besetzt. Der erkannte Aufmarsch der sowjetischen Truppen wurde durch die Artillerie der Festung Stettin behindert. In den folgenden Tagen wurde die Masse der Angriffstruppen nach vorne verlegt. Bis zum 17. April war der Aufmarsch der gepanzerten Reserve, bestehend aus dem 1., 3. und 8. Garde-Panzer- und dem 8. Mechanisierten Korps abgeschlossen. Die ganze Nacht vom 19. auf den 20. April hindurch, bombardierte die sowjetische Luftwaffe die deutschen Verteidigungsanlagen. Um den Feind in die Irre zu führen, wurden Vorbereitungen getroffen, um den Fluss auch nördlich von Stettin mit Truppen der 2. Stossarmee zu überschreiten.

Der Angriff über die Oder am 20. April

Die 2. Weissrussische Front zählte 33 Schützendivisionen, drei Artilleriedivisionen und mehrere Artillerie- und Raketenwerferbrigaden. Rokossowskis Front besass 951 Panzer und Selbstfahrgeschütze sowie 8320 Artilleriegeschütze (davon 2770 Minenwerfer). Am Morgen des 20. April begann der Angriff der 49., 70. und 65. Armee zwischen Schwedt und Stettin über die Oder, als Reserve wurde die 2. Stossarmee bereitgestellt. Zu Beginn der Operation wurde die 4. Luftarmee unter General K. A. Werschinin eingesetzt. Die Trennlinie mit der 1. Weissrussischen Front war beim Vormarsch nach Westen an der Linie Arnswalde, Schwedt, Angermünde, Gransee, Wittenberge festgesetzt.

Der Angriff über die Oder am 20. April

Die 2. Weissrussische Front zählte 33 Schützendivisionen, drei Artilleriedivisionen und mehrere Artillerie- und Raketenwerferbrigaden. Rokossowskis Front besass 951 Panzer und Selbstfahrgeschütze sowie 8320 Artilleriegeschütze (davon 2770 Minenwerfer). Am Morgen des 20. April begann der Angriff der 49., 70. und 65. Armee zwischen Schwedt und Stettin über die Oder, als Reserve wurde die 2. Stossarmee bereitgestellt. Zu Beginn der Operation wurde die 4. Luftarmee unter General K. A. Werschinin eingesetzt. Die Trennlinie mit der 1. Weissrussischen Front war beim Vormarsch nach Westen an der Linie Arnswalde, Schwedt, Angermünde, Gransee, Wittenberge festgesetzt.

2. Weissrussische Front

- Armee (Generalleutnant Wladimir Sacharowitsch Romanowski)

- Garde-Schützenkorps – Generalleutnant Semjon Petrowitsch Mikulski

- Schützenkorps – Generalmajor Andrei G. Frolenkow

- Stossarmee (Generalleutnant Iwan Iwanowitsch Fedjuninski)

- Schützenkorps – Generalleutnant Vitali Polenow

- Schützenkorps – Generalleutnant Georgi Iwanowitsch Anisimow

- Schützenkorps – Generalmajor Fjodor Kusmitsch Fetisow

- Armee (Generaloberst Pawel Batow)

- Garde-Schützendivision

- Schützenkorps – Generalleutnant Dmitri Alexejew

- Schützenkorps – Generalleutnant Konstantin Maximowitsch Jerastow

- Schützenkorps – Generalleutnant Nikita Jemeljanowitsch Tschuwakow

- ab 22. April 1. Garde-Panzerkorps, Generalmajor Michail Fedorowitsch Panow mit 15., 16. und 17. Garde-Panzerbrigade sowie 30. Panzerbrigade

- Armee (Generaloberst Wassili Stepanowitsch Popow)

- Schützenkorps – Generalleutnant Jakub Jangirowitsch Tschanyshew

- Schützenkorps – Generalleutnant Michail Iwanowitsch Dratwin

- Schützenkorps – Generalleutnant Dmitri Iwanowitsch Rjabyshew

- Garde-Panzer Korps, Generalleutnant Alexei Pawlowitsch Panfilow mit 3., 18. und 19. Panzerbrigade sowie 2. Garde-Schützen-Brigade

- Garde-Kavalleriekorps, Generalleutnant Nikolai Sergejewitsch Oslikowski mit 5. und 6. Garde- sowie 32. Kavallerie-Division

- Armee (Generalleutnant Iwan Tichonowitsch Grischin)

- Schützenkorps – Generalleutnant Wassili Terentjew

- Schützenkorps – Generalleutnant Dmitri Iwanowitsch Smirnow

- Garde-mechanisches Korps, Generalmajor Alexander Firsowitsch mit 58., 59. und 60. Garde-mechanisierte Brigade sowie 116. Panzerbrigade

Die 65. Armee, war die erste, die einen Brückenkopf am Westufer des Flusses bilden konnte, wo mit Fähren sofort weitere Truppen nachgeführt wurden. Von 9 Uhr morgens an verbesserte sich das Wetter, die sowjetische Luftwaffe konnte Unterstützung leisten. Bis 13.00 Uhr hatten die Pioniere der 65. Armee im Raum Pritzlow zwei 16 Tonnen schwere Brücken fertiggestellt. Am ersten Tag der Schlacht errichteten Batows Truppen einen Brückenkopf von über 6 Kilometern Breite und 1,5 Kilometer Tiefe. Dorthin wurden zunächst vier Schützendivisionen des 46. und 18. Schützenkorps unter Generalleutnant K. M. Jerastow und N. J. Tschuwakow übergesetzt. Nach dem Durchbruch der Verteidigung des Feindes wurde jede Armee durch ein Panzer-Korps verstärkt. Das 3. Garde-Kavallerie-Korps verblieb vorerst hinter der linken Flanke der 49. Armee in Reserve. Die Truppen der 70. Armee, die im Raum Greifenhagen konzentriert waren, gelang es im Raum Gartz ebenfalls am westlichen Ufer Fuss zu fassen, südlich davon hatte auch die 49. Armee erste Erfolge. Ihre Pioniere konnten über den Kanälen im leeren Kampfraum Übergänge errichten, nachdem dieser Raum von der deutschen Verteidigung verlassen worden war. Nach Einschätzung der neuen Situation entschied Rokossowski eine der Übergangsbrücken zur Übersetzung der 2. Stossarmee einzusetzen, die Festung Stettin sollte aus dem Süden umgangen werden.

General Manteuffel warf alle deutschen Reserven in den Durchbruchsraum der 65. Armee. Mit Unterstützung der Artillerie der Festung Stettin (Generalmajor Ferdinand Brühl) wurden die Truppen der sowjetische 65. Armee auch an der nördlichen Flanke bedroht. Dem separat im Norden Berlins an der Frontlinie Spandau – Oranienburg – Finow-Kanal mit Front nach Süden eingesetzten III. SS-Panzerkorps wurde zur Verstärkung die 4. SS-Polizeidivision (General Walter Harzer) zugeteilt, um die sowjetische Umfassung Berlins aus dem Westen aufzuhalten. Gleichzeitig hatte sich das an der Oder geschlagene CI. Armeekorps (Generalleutnant Sixt) auf den Brückenkopf von Eberswalde zurückgezogen.

Am folgenden Tag rangen die Truppen Rokossowskis um den Ausbau der errichteten Brückenköpfe. Die sowjetische 49. Armee schaffte es, bei Fiddichow Gelände am Westufer der Oder zu sichern, der Ausbruch über Hohenleide zum Randow-Bruch konnte aber noch nicht erreicht werden. Es wurde beschlossen, hier möglichst viele deutsche Truppen zu binden, den nächsten Hauptschlag rechts davon, aus dem Brückenkopf der 65. Armee zu führen. Am 22. April gelang es der sowjetischen 70. Armee im Raum Gartz ein begrenzter Durchbruch in Richtung auf Petershagen, wo schwache Gegenstösse der 27. SS-Grenadier-Division abgeschlagen wurden. Am 23. April war es möglich, über die Kanäle eine Brücke mit einer Nutzlast von 60 Tonnen zu errichten, die sofort durch deutsches Artilleriefeuer eingedeckt wurde. Obwohl einige Pontons beschädigt wurden, wurde die Brücke repariert und die deutschen Batterien zerstört. Sowjetische Panzer begannen danach sofort die Oder zu überqueren. Die letzten 300 bis 400 Verteidiger von Schwedt hatten sich bereits am 24. April auf Fahrrädern in Richtung auf Parchim abgesetzt.

Am südlichen Abschnitt der 3. Panzerarmee war bereits die sowjetische 2. Garde-Panzerarmee (General Bogdanow) zur Havel vorgestossen, die durch den Spandauer Forst auf Dolgow vorgehenden Kräfte konnte die Strasse nach Havelberg abschneiden. Auf breiter Front erreichten das über Hennigsdorf durchgebrochene 9. Garde-Panzerkorps und das 8. Kavalleriekorps die Linie Ferch-Drewitz-Güterfelde. Die bereits dezimierte 25. Panzer-Grenadier-Division des CI. Armeekorps gab den Brückenkopf am Finow-Kanal bei Eberswalde auf und wurde dem III. SS-Panzerkorps zugeführt. Sie übernahm die Sicherung am Hohenzollernkanal und sollte bei Germersheim einen Entlastungsangriff nach Süden auf Spandau führen, um die jetzt im Raum Ketzin erreichte Verbindung der sowjetischen Fronten wieder aufzureisen.

Bis zum 25. April hatten im Norden Einheiten der 65. und 70. Armee den westlichen Brückenkopf an der Oder auf etwa 8 km Tiefe erweitert. Das 1. Garde-Panzerkorps (General Panow) vollendete den Durchbruch an der deutschen Verteidigungszone. An diesem Tag war der Vormarsch der südlicher stehenden 70. Armee bedeutungsvoller. Unter Ausnutzung der Tatsache, dass der Feind seine Reserven gegen die 65. Armee warf, konnten jetzt auch die Schützendivisionen der 70. Armee vorgehen und am Ende des Tages mehr als 15 km tief vordringen. Der Vormarsch wurde vorübergehend durch den Randow-Bruch aufgehalten, wo sich die zweite Verteidigungslinie der Deutschen befand. Die 49. Armee an der linken Flanke überwand die Oder, indem sie die Übergänge der Nachbararmee nutzte und am Abend 5–6 km vorrückte. Auf deutscher Seite wurden die Reste der 25. Panzer-Grenadier-Division (Generalmajor Arnold Burmeister) aus dem Brückenkopf südlich des Ruppiner Kanals nach Kremmen verlegt, um den sowjetischen Durchbruch bei Oranienburg zu verzögern.

Am 26. April stürmten Truppen der 65. Armee die Stadt Stettin, die gegnerische Verteidigung erreichte den Randow–Bruch und setzte den Vorstoss nach Nordwesten fort. Bis zum Abend waren die deutschen Verteidigungsanlagen insgesamt auf einer 20 Kilometer langen Front durchbrochen, nicht nur die verteidigenden Truppen waren geschlagen, auch die neu herangebrachten Reserven wurden jetzt zurückgedrängt. Nach der Eroberung von Schwedt/Oder durch das 70. Schützenkorps (Generalleutnant Terentjew) der 65. Armee zog sich die 3. Panzerarmme in der Nacht vom 26. auf den 27. April aus dem von Süd nach Nord verlaufenden Uecker-Abschnitt zurück und gab damit die letzte Chance auf eine geschlossene Verteidigung auf.

Verfolgung durch Mecklenburg und Vorpommern

Die Verfolgung der sowjetischen Armeen folgte den neuen Hauptstossrichtungen:

- Die verstärkte 19. Armee hatte entlang der Küste nach Swinemünde und dann nach Greifswald vorzurücken.

- Die 2. Stossarmee setzte nördlich Stettin zwei Korps zur Verfolgung in Richtung Anklam an, ihr Ziel war die Küste bei Stralsund und die Säuberung der Inseln Usedom und Rügen.

- Die 65. Armee mit dem 1. Garde-Panzerkorps voran, hatte in nordwestlicher Richtung nordöstlich von Stettin durch die mecklenburgische Seenplatte auf Rostock durchzustossen und das Meer zu erreichen.

- Die 70. Armee mit dem 3. Garde-Panzerkorps voran, sollte über Prenzlau und Neubrandenburg in Richtung Wismar und Schwerin vorstossen.

- Die südlich der Strelitzer Seenkette vorgehende 49. Armee, sollte das ihr neu zugeführte 8. mechanisierte Korps und das 3. Garde-Kavallerie-Korps über Templin-Wittstock-Pritzwalk westwärts nach Wittenberge, Lenzen und Ludwigslust zur Elde vorführen.

Am 27. April ging die sowjetische Offensive weiter, die 3. Panzerarmee wich durch die mecklenburgische Seenplatte zurück, der nördliche Armeeflügel war bereits in Auflösung begriffen. Die 19. Armee, die die Gristow-Halbinsel vom Feind gesäubert hatte, näherte sich mit ihrer rechten Flanke Swinemünde. Der rechte Flügel der 1. Marine-Division am Ueckersee wurde durchbrochen. Die Hauptkräfte der 2. Stossarmee, die entlang der Südküste des Stettiner Haffs agierte, rückten auf Anklam vor. Unterwegs wurden die Reste der ausgebrochenen Stettiner Garnison zerschlagen, die sich nach Norden zurückgezogen hatte, und die deutschen Truppenteile, die noch nördlich von Stettin verteidigten. Im Abschnitt der 70. Armee eingesetzt, brach das sowjetische 3. Garde-Panzerkorps (General Panfilow) im Zusammenwirken mit dem 47. Schützenkorps (Generalleutnant Dratwin) in Prenzlau ein.

Aus dem Brückenkopf Oranienburg kamen jetzt die 25. Panzer-Grenadierdivision als Verstärkung an, gleichzeitig traf die über Danzig zur See eingeschiffte 7. Panzerdivision am Kampffeld ein. Auf sowjetischer Seite wurde die 5. Garde-Division neu herangeführt und drängte die Reste des Korps der Verbände auf Templin und die Seen-Kette zwischen Lychen-Neubrandenburg zurück. Im Abschnitt westlich von Templin übernahm das aus Ostpreussen herangebrachte Generalkommando XXVII. Armeekorps (General Hörnlein) die Führung über die 547. Volksgrenadier-Division und Brigade 1001, beide Formationen gingen gegenüber der verfolgenden 49. Armee zurück.

Aus dem Raum Gransee-Löwenberg wurde die 1. RAD-Division Schlageter (Generalmajor Heun) zur Verstärkung in den Bereich des XXXXVI. Panzerkorps verlegt. Im Raum Neustrelitz versuchte die 7. Panzer-Division vergeblich gegen die bei Bergfeld und Goldenbaum durchgebrochenen sowjetischen Kräfte, eine Auffangstellung zu errichten. Die über Feldberg zugeführte 27. und 28. SS-Division musste sich über Neustrelitz auf Waren zurückziehen.

General Hoernlein übernahm am 28. April das Kommando über das XXVII. Armeekorps, das sich an der Linie Strasburg-Heinrichswald-Ferdinandshof-Ueckermünde auf Friedland abgesetzt hatte. Immer mehr deutsche Flüchtlinge und Verwundete strömten nach Anklam. Am Morgen des 28. April fanden bereits im nahe gelegenen Ducherow Kämpfe statt, der Kampfkommandant von Anklam, Oberst Rudolf Petershagen versuchte den Kampf zu vermeiden. Der linke Flügel der vorrückenden 65. Armee nahm am 29. April die Städte Friedland und Neubrandenburg ein, am gleichen Tag brach die 46. Schützen-Division des 108. Schützenkorps in Anklam ein. Am 30. April besetzte die 90. Schützendivision unter Generalmajor Ljaschchenko die Stadt Greifswald Der Kommandeur der 46. Schützen-Division, General Botschew nahm das Kapitulationsangebot der Greifswalder Parlamentäre an. Im Gegensatz zu den Nachbarstädten Anklam und Demmin wurde Greifswald vor der Zerstörung gerettet. Oberst Petershagen wurde wegen der kampflosen Übergabe zum Tode verurteilt. Deutsche Verbände, die sich durch das Peene-Tal zurückzogen, sahen Anklam in hellen Flammen. Die Stadt Stralsund wurde ebenfalls kampflos an Einheiten der 2. Stossarmee übergeben. Die Stadt Demmin wurde zum Fanal für die seelischen Gräuel des Krieges. In der Nacht zum 1. Mai plündern Rotarmisten die mit Flüchtlingen überfüllte Kleinstadt, besonders die Frauen mussten grosses Leid ertragen.

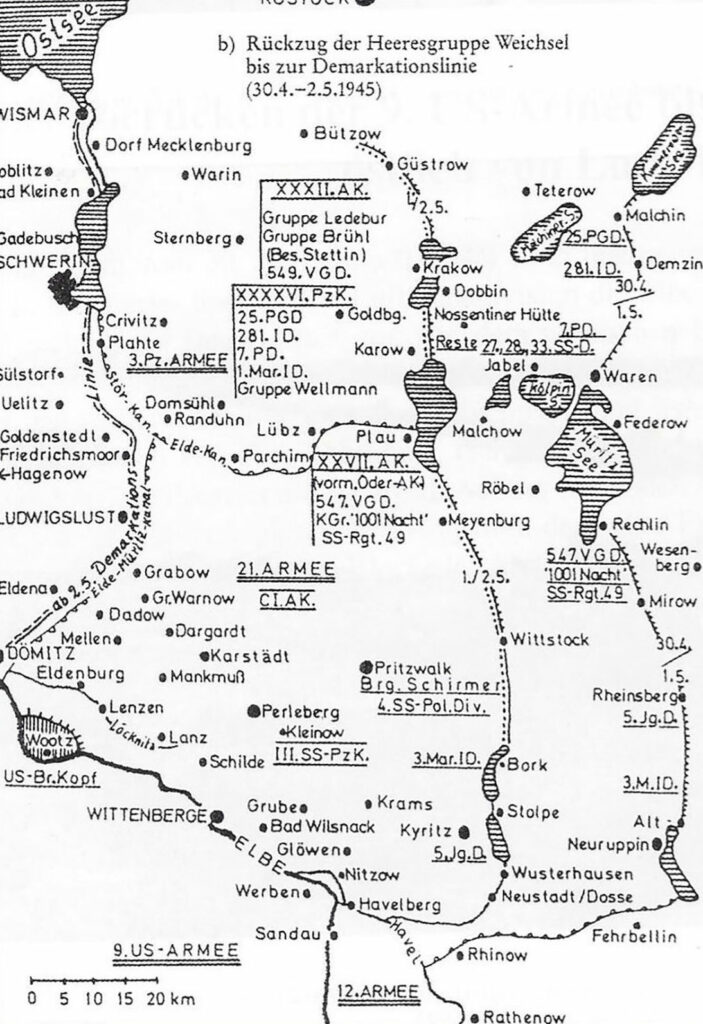

Kriegsende an der Elde und Elbe

Ende April lagen östlich der Demarkationslinie an der Elde und Elbe noch keine sowjetischen Verbände, sondern Einheiten der Wehrmacht und der SS. In Mecklenburg drängten sowjetische Truppen bis zur Linie Neuruppin-Müritzsee-Rostock vor. Ihre Jagd- und Schlachtflieger griffen unterstützend in die Kämpfe um Mecklenburg ein. An der mecklenburgischen Seenplatte erfolgen am 30. April sowjetische Panzerdurchbrüche von Penzlin auf Waren und von Neubrandenburg auf Malchin. Alt-Strelitz und Malchin wurden unter Feuer genommen, bei den Kämpfen gingen grosse Teile der Orte in Flammen auf. In Neustrelitz brannte das Schloss, das Theater und weitere Gebäude ab. Beim XXXXVI. Panzerkorps nahm die 281. Infanterie-Division (General Ortner) eine Zwischenstellung bei Demzin ein. Die 28. SS-Division nahm gegenüber der verfolgenden sowjetischen 70. Armee bei Waren eine letzte Abwehrstellung ein. Das XXVII. Armeekorps gab die Stellung zwischen Wesenberg und Fürstenberg auf, nachdem die sowjetische 49. Armee südlich des Plauer- und Müritzsees nach Westen durchgebrochen war. Mirow und Wesenburg wurden von der 547. Volksgrenadierdivision geräumt, der Rückzug erfolgte auf Röbel.

Im Süden begleitete die sowjetische 61. Armee (General Below) den Vormarsch aus dem Raum Fehrbellin über den Hohenzollern-Kanal nach Havelberg zum Elbe-Abschnitt, deren linke Flanke sicherte die Vorhut der polnischen 1. Armee, die in Richtung auf Sandau vorging. Die Reste des CI. Armeekorps (General Sixt) musste Zehdenick aufgeben. Im Raum Rheinsberg wurden die Reste der nach Norden abgedrängten 5. Jäger-Division (Generalmajor Blaurock) eingekesselt, südlich davon bei Lindow kämpfte sich die 3. Marine-Division über Alt-Ruppin nach Westen zurück. Die Brigade Schirmer und die Reste der 4. SS-Polizei-Division wurde auf die Ruppiner Seenkette abgedrängt. Die Reste des XXXII. Armeekorps befanden sich auf dem Rückzug nach Güstrow. Die Truppen der 71. Schützen-Division (Oberst Nikolai Beljaew) des 47. Schützenkorps besetzten Malchin. Die 7. Panzerdivision erkämpfte sich westlich von Waren den Rückzug über Jabel, die 281. Infanterie-Division wurde auf den Krakower See gedrängt, nördlich davon ging die 25. Panzer-Grenadier-Division zwischen den Malchiner-Seen nach Teterow zurück.

Bei Wolgast zogen sich die deutschen Verbände am 30. April unter Feuerschutz von auf dem Peene verkehrenden Schiffen der Kriegsmarine an das jenseitige Peene-Ufer zurück, um von dort aus die auf die Stadt vorgehenden Truppen der sowjetischen 2. Stossarmee unter Feuer zu nehmen. Deutsche Pioniereinheiten zündeten Sprengladungen an den Wolgaster Brücken, um den sowjetischen Truppen durch das Zerstören der Querungen den Weg auf die Insel Usedom abzuschneiden. Bis zum Morgen des 3. Mai wurde von sowjetischen Pionieren eine Behelfsbrücke über den Peene errichtet. Die 354. Schützen-Division (Generalmajor Wladimir Nikolajewitsch Janjgaw) des 105. Schützenkorps rückte in Grimmen ein. Die Kampfhandlungen endeten hier erst am 5. Mai, in Wolgast wurde eine russische Kommandantur eingerichtet.

Am 1. Mai erreichte die 70. Armee mit dem 3. Garde-Panzerkorps (Generalleutnant Panfilow) Rostock, am folgenden Tag besetzte die 3. Panzer-Brigade (Oberstleutnant Fedor Chrisanfowitsch Jegorow) die Küste säubernd auch Warnemünde. In den letzten Kriegstagen wurden noch mehr als 60.000 Flüchtlinge, Soldaten und Verwundete mit Kriegs- und Handelsschiffen über die Häfen Rostock und Wismar nach Westen evakuiert, um der sowjetischen Gefangenschaft zu entgehen.

Folgen

Obwohl Rokossowskis Operation keinen direkten Einfluss auf die Schlacht um Berlin hatte, band sie doch die Kräfte der 3. Panzerarmee und schloss so Kräfteverschiebungen an andere Frontabschnitte aus. Dadurch trug sie wesentlich zum schnellen Zusammenbruch der deutschen Oderfront bei. Der Rückzug gegenüber den sowjetischen Truppen an der Ostseeküste gab dem deutschen Oberkommando keine Möglichkeit mehr, evakuierte Truppen aus dem Kessel von Kurland zur Verteidigung Deutschlands an die Häfen Mecklenburgs auszulanden. Grosse Verbände der Wehrmacht zogen sich auf die Linie Ludwigslust, Grabow und Schwerin zurück, um in US-amerikanische Gefangenschaft zu gehen. Vor den Truppen der 1. Ukrainischen Front war das Oberkommando der Wehrmacht von Zossen nach Nordwesten geflüchtet. Die 2. Weissrussische Front Rokossowskis besetzte in den letzten Kriegstagen in Vorpommern (Stralsund – Rostock), in Mecklenburg (bis kurz vor Schwerin) und das nördliche Brandenburg an der Linie Wittstock – Wittenberge.

Am 3. Mai nahm das sowjetische 3. Garde-Panzer-Korps südwestlich von Wismar Kontakt zu den vorderen Einheiten der britischen 2. Armee auf. Am 4. Mai trafen die Truppen der 70., 49. Armee, 8. mechanisierten und 3. Garde-Kavalleriekorps an der Demarkationslinie mit den Truppen der britischen 21. Armeegruppe zusammen, die an einigen Stellen über die Elbe vorgedrungen waren. Teile der sowjetischen 19. Armee und Truppen der 2. Stossarmee kämpften einen weiteren Tag um die Insel Wollin, Usedom und Rügen von deutschen Truppen zu säubern. Am 5. Mai besetzen Einheiten der 2. Stossarmee Peenemünde; zwei Divisionen der 19. Armee landeten zur Säuberung auf der dänischen Insel Bornholm.

Bei Schwerin kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Roten Armee unter Marschall Konstantin Rokossowski und Soldaten der Westalliierten. Ein Treffen zwischen Feldmarschall Montgomery und Marschall Rokossowski fand am 7. Mai in Wismar statt. Die Demarkationslinie verlief zunächst östlich von Wismar–Schweriner See–Ludwigslust–Dömitz. Schwerin und Westmecklenburg wurden zuerst von Amerikanern und Briten besetzt, bevor am 1. Juli die Sowjets die Kontrolle übernehmen. Die Trennungslinie wurde gemäss den Beschlüssen der Konferenz von Jalta weiter nach Westen verlegt.

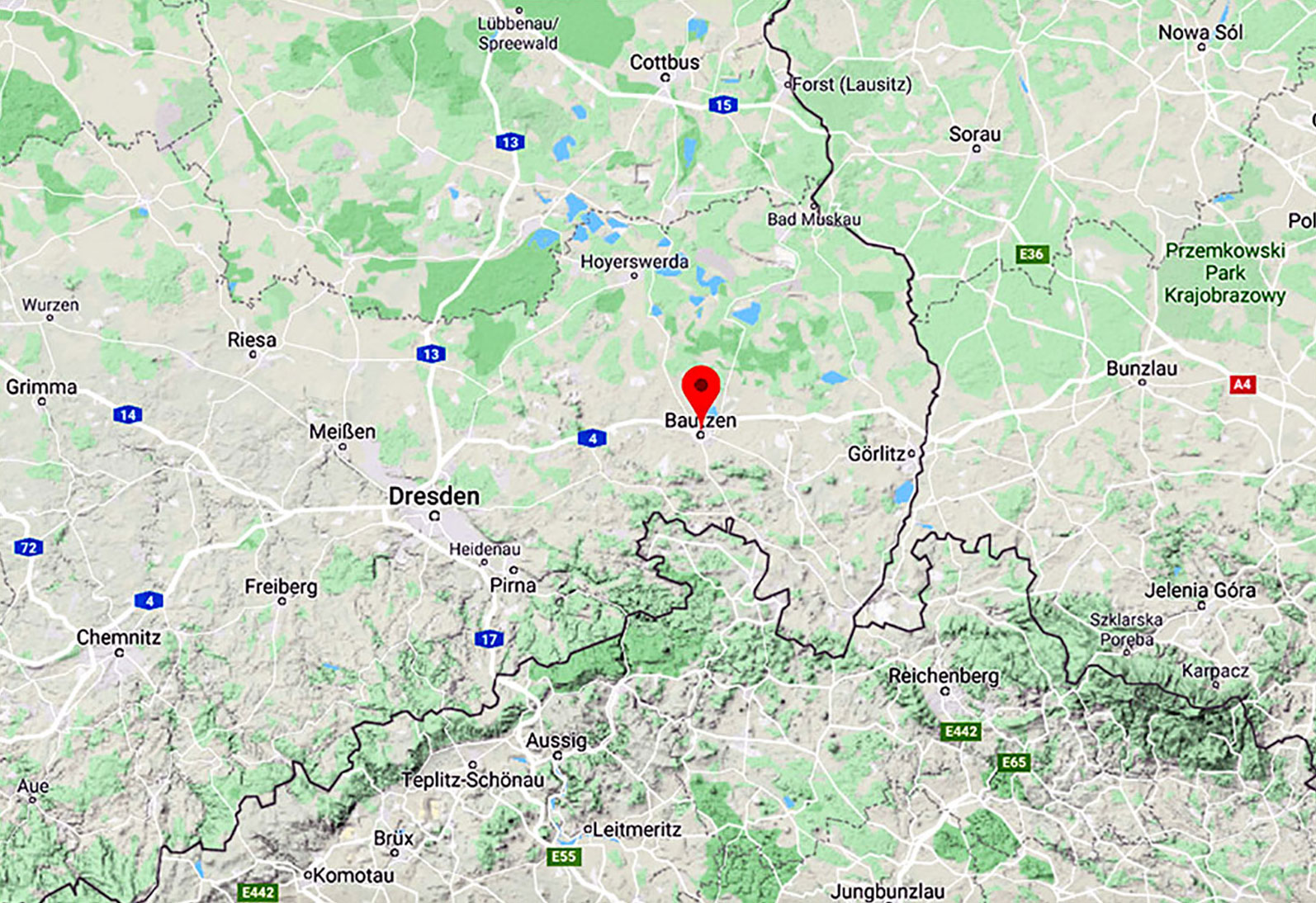

Schlacht um Bautzen (21.04.1945 – 26.04.1945)

Als Schlacht um Bautzen, die vom 21. April bis zum 26. April 1945 stattfand, werden die umfangreichen Kampfhandlungen zwischen der deutschen Wehrmacht auf der einen sowie polnischen und sowjetischen Einheiten auf der anderen Seite in und um die Stadt Bautzen im Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Die Schlacht war in erster Linie gekennzeichnet von der letzten grösseren deutschen Panzeroffensive sowie einem tagelang geführten Häuserkampf, der zur vollständigen Zurückeroberung Bautzens führte, betraf darüber hinaus aber auch die nordöstlich der Stadt gelegenen Gebiete, vor allem auf der Linie Bautzen-Niesky. Insbesondere die 2. Polnische Armee verzeichnete im Verlauf der Kämpfe hohe Verluste.

Ablauf der Kampfhandlungen

Wie viele deutsche Städte, vor allem an der Ostfront, wurde auch Bautzen in der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges zur Festungsstadt erklärt und als „Bollwerk“ gegen alliierte Truppen ausgebaut.

Der Kommandeur der „1. Ukrainischen Front“ der Roten Armee, Marschall Iwan Stepanowitsch Konew, eröffnete am 16. April 1945 mit seinem Grossangriff den Vorstoss nach Westen und damit die Schlacht um Berlin. Die 2. Polnische Armee der Polnischen Volksarmee unter General Karol Świerczewski (auch bekannt als „General Walter“) sollte dabei im Rahmen der Operation Lausitz die linke südliche Flanke des geplanten Vorstosses etwa auf der Linie Dresden-Bautzen-Niesky sichern.

Die deutschen Einheiten verfügten im Raum Bautzen und Oberlausitz über etwa 50.000 Mann, darunter die „Fallschirm-Panzer-Division 1 Hermann Göring“ (Anmerkung: der Schwesterverband „Fallschirm-Panzergrenadier-Division 2 Hermann Göring“ befand sich entgegen den Angaben in Teilen der Literatur zum fraglichen Zeitpunkt noch nicht im Kampfgebiet), die 20. und 21. Panzer-Division sowie die 17. und 72. Infanterie-Division. Teilweise waren diese Einheiten kampferfahren, aber zum Teil auch mit Rekruten aufgefüllt. Sie verfügten über bis zu 300 Panzer (vorwiegend Pz.Kpfw. IV und wenige Pz.Kpfw. V Panther), etwa 450 gepanzerte Kampffahrzeuge (Sd.Kfz. 234, Sturmgeschütze III und IV, Jagdpanzer IV, Jagdpanzer 38(t) und diverse andere) sowie 600 Artilleriegeschütze.

Die 2. Polnische Armee bestand aus etwa 90.000 Mann und einer grossen Anzahl an von der Sowjetunion gelieferten Panzern (hauptsächlich T-34/85), gepanzerten Fahrzeugen (inklusive Jagdpanzer SU-85, einige Sturmpanzer SU-152) und Geschützen diverser Art. Ein Grossteil der Soldaten hatte nur wenig Kampferfahrung. Zunächst lief die polnische Offensive gegen die deutschen Verteidigungsstellungen in und um Bautzen erfolgreich an. An einigen Stellen konnten die deutschen Verteidigungslinien durchbrochen und die deutschen Truppen voneinander abgeschnitten werden. Bautzen wurde völlig eingekesselt und teilweise besetzt. Besonders auf der Ortenburg verschanzten sich allerdings Angehörige der Wehrmacht, der Hitlerjugend sowie des Volkssturms. Zeitweise waren über 1200 deutsche Soldaten in der Festung Bautzen eingeschlossen.

Text

Ab dem 21. April 1945 begann die letzte grössere und erfolgreiche deutsche Panzeroffensive des Zweiten Weltkrieges auf der Linie Bautzen-Weissenberg, zwischen Spree und Schwarzem Schöps in Richtung Nord-Nordwest und erreichte am 26. April ihren Höhepunkt. Das Panzerkorps „Grossdeutschland“ unter General der Panzertruppe Jauer, bestehend aus der 20. und 21. Panzer-Division unter Generalmajor Hermann von Oppeln-Bronikowski (seit November 1944 Kommandeur der 20. Pz.Div.), konnte infolgedessen mit der 17. und 72. Infanterie-Division trotz weniger modernerer „Panther“-Panzer und später fehlenden Treibstoff-Nachschubs aus den Hydrierwerken (i.v.F. Benzin) die in Bautzen eingeschlossenen Truppenteile befreien. Die 1. Fallschirm-Panzer-Division „Hermann Göring“ griff das teilweise besetzte Bautzen von Südwesten her an und ging gleichzeitig westlich der Stadt entlang der Spree zum Angriff über. Der deutsche Panzerangriff mit Infanterie-Unterstützung kam vor allem östlich der Stadt rasch voran, spaltete die polnische Armee in zwei Gruppen auf und schnitt deren Versorgungswege teilweise ab. Bei Förstgen wurden die Reste der 16. Polnischen Panzerbrigade aufgerieben. Dabei wurde ein Grossteil der polnischen Panzer sowjetischer Bauart (über einhundert) vernichtet. Zahlreiche Fahrzeuge konnten erbeutet werden. Der 1. Fallschirm-Panzer-Division gelang es nördlich von Bautzen, die Reste der 5. Polnischen Infanteriedivision zu zerschlagen und weiter nordöstlich einen Teil der 9. Polnischen Infanteriedivision bei ihrer Absetzbewegung einzukesseln. Der im Kampf verwundete Kommandeur der 5. Polnischen Infanteriedivision, General Aleksander Waszkiewicz, wurde von deutschen Panzertruppen gefangen genommen, nach polnischen Quellen während des Verhörs gefoltert und anschliessend standrechtlich erschossen. Die Führung der 2. Polnischen Armee verlor den Überblick und erteilte mehrmals widersprüchliche Befehle. Den deutschen Einheiten gelang es unterdessen nach mehrtägigen und verlustreichen Häuserkämpfen, ihre Gegner wieder aus Bautzen zu vertreiben. Nur die Tatsache, dass Konew sowjetische Einheiten von seinem Vorstoss nach Westen zurückzog und den polnischen Einheiten zur Unterstützung sandte, verhinderte deren völlige Vernichtung. Aber auch die sowjetischen Truppen, die mit einem entschlossenen Angriff der Wehrmacht durchaus rechneten, erlitten bei den folgenden Kämpfen schwere Verluste. In den folgenden zwei Tagen wurde die 1. Polnische Division von der 1. Fallschirm-Panzer-Division in der Nähe von Königsbrück vernichtet. Verbliebene polnische und sowjetische Soldaten, sofern nicht gefangen genommen oder umgekommen, zogen sich eilig in nordöstlicher Richtung zurück, woraufhin die Kämpfe abebbten und sich die Situation langsam wieder beruhigte.

Nahe Bautzen kam es bis zum 30. April zu vereinzelten Zusammenstössen, in der Zeit bis zum Kriegsende gab es jedoch nur noch wenige einzelne Scharmützel. Im Zuge der Kampfhandlungen kam es auf beiden Seiten zu einer Reihe von Kriegsverbrechen. Am 22. April 1945 wurde im heutigen Bautzener Ortsteil Niederkaina eine Scheune, in der sich etwa 200 Volkssturmleute befanden, von sowjetischen und/oder polnischen Soldaten niedergebrannt. Am gleichen Tag brachten deutsche Truppen in Guttau, nordöstlich von Bautzen, das gesamte Personal sowie alle Verwundeten und Kranken eines polnischen Feldlazaretts um. Bautzen selbst wurde durch die Panzeroffensive zurückerobert und blieb bis Kriegsende in deutscher Hand. Die Stadt wurde erst nach der Gesamtkapitulation der deutschen Streitkräfte vom 8. Mai 1945 an sowjetische und polnische Soldaten übergeben.

Bilanz

Besonders die 2. Polnische Armee erlitt während der Kämpfe bei der „Operation Lausitz“ um Bautzen sehr schwere Verluste. Insgesamt verzeichnete sie – nach offiziellen Angaben – 4.902 Tote, 2.798 Vermisste und 10.532 Verwundete. In einer relativ kurzen Zeit verlor die polnische Armee damit über 22 Prozent ihrer Soldaten und 57 Prozent ihrer Panzer und gepanzerten Fahrzeuge. 27 Prozent der gesamten polnischen Militärverluste in den 20 Monaten vom Oktober 1943 bis zum Mai 1945 sind nach eigenen Angaben auf die Schlacht, um Bautzen zurückzuführen. Ausser dem Warschauer Aufstand vom Herbst 1944 soll es keine einzelne Militäroperation gegeben haben, bei der mehr Polen ums Leben kamen. Die Verluste der sowjetischen und der deutschen Armee waren ebenfalls beträchtlich. Direkt in und um die Stadt Bautzen selbst sind auf beiden Seiten jeweils circa 6.500 Soldaten gefallen und – nach teilweise widersprüchlichen Angaben – etwa 350 deutsche Zivilpersonen getötet worden. Bei den Kampfhandlungen wurden etwa 10 Prozent der Wohnhäuser mit circa 33 Prozent des Wohnungsbestandes der Stadt zerstört. 18 Brücken, 46 Kleinbetriebe, 23 grössere Betriebe und 35 öffentliche Gebäude wurden völlig zerstört. Trotz der starken Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg zeichnet sich Bautzen auch heute noch durch eine besonders reichhaltige historische Bausubstanz aus.

Trotz des militärischen Debakels wurde General Świerczewski nach der Schlacht um Bautzen zum Armeegeneral befördert. Die polnische Propaganda verschwieg auch die unrühmliche Rolle des polnischen Stabes während der Kämpfe. Die Schlacht wurde zwar als äusserst blutig beschrieben, aber niemals als Niederlage für die Polnische Volksarmee bezeichnet. Um Świerczewski wurde der Mythos des unbesiegten Feldherrn aufgebaut. Im heutigen Polen wird er wegen seiner zweifelhaften politischen und militärischen Rolle deutlich kritischer gesehen.

Folgen

Der letzte grössere Erfolg der Wehrmacht hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf den Kriegsverlauf und die nahe Kapitulation der deutschen Truppen.

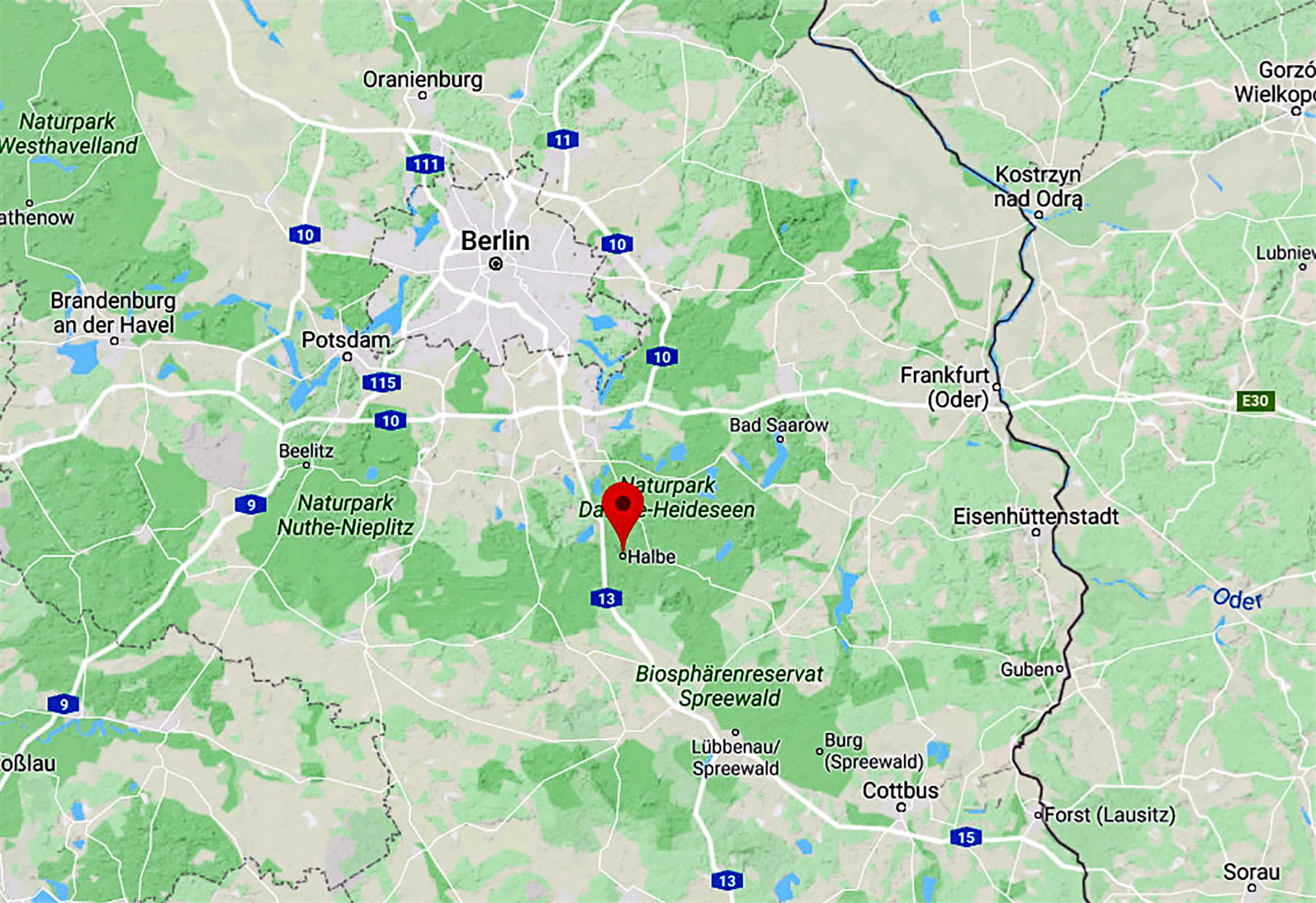

Kesselschlacht von Halbe (25.04.1945 – 28.04.1945)

Die Kesselschlacht von Halbe bezeichnet die Einkesselung deutscher Truppen und folgende Kämpfe mit der Roten Armee gegen Ende des Zweiten Weltkrieges im Gebiet der Ortschaft Halbe, 60 km südlich von Berlin. Nach dieser Schlacht erfolgte der Kampf um Berlin.

Verlauf

Nach dem Zusammenbruch der 9. Armee (zu diesem Zeitpunkt bestehend aus dem CI. Armeekorps, V. SS-Freiwilligen-Gebirgskorps und XI. SS-Panzerkorps) unter dem Oberbefehl von General der Infanterie Theodor Busse im Raum Frankfurt (Oder) und bei Cottbus wurden die kaum noch kampffähigen Reste in einem kleinen Waldgebiet zwischen Märkisch Buchholz und Halbe, südöstlich von Berlin, durch Truppen der Roten Armee eingeschlossen. Entscheidend für die Schliessung des Kessels waren Befehle aus dem Führerhauptquartier, die einen rechtzeitigen Rückzug nicht erlaubten. Dies ermöglichte es der sowjetischen Armee unter Marschall Iwan Konew, den Kessel zu schliessen.

Die letzten gepanzerten deutschen Truppen brachen auf Befehl Busses, der zuvor ein Kapitulationsangebot abgelehnt hatte, unter grossen Verlusten zwischen dem 25. und 28. April 1945 aus dem Kessel aus.

In der Schlacht von Halbe standen sich gegenüber:

- Rote Armee mit 45 Schützendivisionen, 13 Panzer-/mechanisierte Brigaden (etwa 700 Panzer), eine Artilleriedivision (300 Geschütze/Werfer). Darunter waren die 3. und 4. Panzerarmee der 1. Ukrainischen Front der Roten Armee.

- Wehrmacht und Waffen-SS mit 11 Infanteriedivisionen, 2 motorisierten Divisionen, einer Panzerdivision.

Die deutsche Ausbruchsgruppierung führten am 28. April 1945 die Panzergrenadier-Division „Kurmark“ und die schwere SS-Panzer-Abteilung 502 an, unterstützt von Artillerie und Granatwerfern. Der nördliche Stosskeil, der die Abschirmung des Ausbruchs nach Norden zur Aufgabe hatte, wurde dabei von der Panzer-Abteilung der Panzergrenadier-Division „Kurmark“ sowie Resten der SS-Panzeraufklärungs-Abteilung 10 gebildet. Der südliche Stosskeil wurde dabei von der schweren SS-Panzer-Abteilung 502 mit einer Werfer-Batterie, einer Schützenpanzerwagen-Kompanie und dem Grenadier-Regiment der Panzergrenadier-Division „Kurmark“ gebildet. Diesen Einheiten folgten der Divisionsstab der „Kurmark“, der Stab des XI. SS-Panzerkorps, der Stab 9. Armee und Einheiten des V. SS-Gebirgskorps sowie des V. Armeekorps. Die Nachhut der deutschen Ausbruchsgruppierung bildeten Korpseinheiten des XI. SS-Panzerkorps und Reste der Panzerjagd-Abteilung 32.

Verluste und Folgen

Während der Kesselschlacht von Halbe starben 30.000 deutsche Soldaten, dazu geschätzte 10.000 deutsche Zivilisten sowie viele sowjetische Zwangsarbeiter. Die Verluste der Roten Armee betrugen 20.000 Tote. Die sowjetischen Toten sind überwiegend auf dem Sowjetischen Ehrenfriedhof in Baruth/Mark bestattet, die deutschen Toten überwiegend auf dem Waldfriedhof Halbe. Auf dem Waldfriedhof Halbe wurden etwa 22.000 Kriegstote (20.000 Soldaten sowie 2.000 Zivilisten, die zusammen in dem grossen Dreieck Königs Wusterhausen – Beeskow – Lübben in der zweiten Aprilhälfte 1945 zu Tode kamen) begraben.

Etwa 25.000 deutsche Soldaten und etwa 5.000 Zivilpersonen gelangten am 29. April 1945 bei Beelitz (Elsholz) südlich von Potsdam zur deutschen 12. Armee unter dem Oberbefehl von General der Panzertruppe Walther Wenck. Die 12. Armee bestand zu diesem Zeitpunkt einerseits aus Hitlerjungen und Männern des Reichsarbeitsdienstes, andererseits aus fronterfahrenen Soldaten und schweren Waffen, welche aus den Ausbildungsstätten der Wehrmacht herangezogen wurden. Unter den Soldaten der 12. Armee war damals auch der spätere Bundesaussenminister Hans-Dietrich Genscher, der in seinen Memoiren berichtet, dass die ersten Soldaten der deutschen 9. Armee, die ihm entgegenkamen, Stabsoffiziere mit umgehängten Maschinenpistolen waren. Wenck führte die 12. Armee sowie die aus dem Kessel von Halbe entkommenen Soldaten über die Reste der zerstörten Elbbrücke in Tangermünde, ehe sie sich in westliche Gefangenschaft begaben.

Etwa 120.000 deutsche Soldaten gerieten nach der Kesselschlacht von Halbe in sowjetische Gefangenschaft. Der Kommandeur des V. SS-Freiwilligen-Gebirgskorps, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, geriet ebenfalls in sowjetische Gefangenschaft, während der Kommandeur des XI. SS-Panzerkorps, SS-Obergruppenführer Matthias Kleinheisterkamp, am 2. Mai 1945 bei Halbe Selbstmord beging.

Befreiung KZ Dachau

Die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau gelang alliierten Truppen Ende April 1945. Eintreffende und abmarschierende Häftlingsgruppen frequentierten zu dieser Zeit das Konzentrationslager Dachau und seine Aussenlager. Viele der Aussenlager des KZ Dachau waren zuvor durch die SS geräumt worden. Das Hauptlager befreite die US-Armee am 29. April 1945, dabei kam es – nach dem Anblick der Schrecklichen Zustände – auch zu einer Racheaktion gegen eine 39–50 Personen umfassende Gruppe von noch im Lager befindlichen letzten SS-Soldaten durch die Befreier.

Vorgeschichte

Am 14. April 1945 hatte der Reichsführer SS Heinrich Himmler die „Totalevakuierung“ befohlen, die er später auf Reichsdeutsche, Russen, Polen und Juden eingrenzte. Die Dachauer SS zwang die KZ-Häftlinge, sich zu Fuss auf Evakuierungs- und Todesmärsche zu begeben.

Das Hauptlager Dachau befand sich im Räumungsprozess. Ein Grossteil des ursprünglichen Dachauer KZ-Personals bereitete seine Flucht vor, oder war längst auf der Flucht. Am 23. April verliessen die Arbeitskommandos erstmals nicht mehr das Hauptlager, d. h. sie wurden nun nicht mehr zu Arbeitseinsätzen (z. B. Bombenräumungs-Kommando) eingesetzt.

Befreiung der Aussenlager

Am 26. April rückte sowohl die US-amerikanische als auch die französische Armee ins westlich von Dachau liegende Allgäu ein. Am 27. April nahmen sie das fast leerstehende KZ-Aussenlager Kottern-Weidach ein.

Ebenfalls westlich von Dachau lag das Aussenlager Kaufering. Angehörige der SS-Wachmannschaft zündeten das Lager Kaufering IV am Morgen des 27. April an, obwohl sich nicht mehr gehfähige KZ-Häftlinge darin befanden. Die Alliierten trafen nur wenige Stunden zu spät ein.

Am 27. April traf nachts der Eisenbahnzug mit Häftlingen aus Buchenwald ein, von denen viele verhungert und verdurstet waren. Die Leichen verblieben teilweise in den Waggons. Unter anderem sollte dieser schreckliche Anblick zwei Tage später – beim Eintreffen der US-Armee – zu Schock, Entsetzen und zu amerikanischen Vergeltungsaktionen führen, später auch Dachau-Massaker genannt.

Am darauffolgenden Tag, 28. April zur Mittagszeit, traf der KZ-Häftling Karl Riemer, dem zwei Tage zuvor die Flucht aus dem Lager gelungen war, auf näherrückende US-Truppen. Er schilderte dem US-Befehlshaber die Situation im Lager und bat um sofortige Hilfe. Riemer, der zwölf Jahre im Lager inhaftiert war, konnte nicht wissen, dass der US-Befehl zur Einnahme des Hauptlagers wenige Stunden zuvor erfolgt war.

Befreiung des Hauptlagers Dachau

Es war ein Samstag, 28. April, als Generalmajor Max Ulich die deutsche 212. Volksgrenadier-Division vom Lagergelände abzog. Er wollte unnötige Verluste der Wehrmacht vermeiden. In der Stadt Dachau fand währenddessen der Dachauer Aufstand statt. Die Häftlinge hörten bereits nachts Gefechtslärm in ihren Baracken und Aufregung entstand. Es bildete sich daher das Häftlingskomitee, das sich zur Aufgabe machte, die aufkeimende Erregung im Lager für die kommenden Stunden zu mässigen. Das Häftlingskomitee wollte erreichen, dass die Öffnung des Lagers mit 32.000 Häftlingen einigermassen geregelt ablaufen könne.

Morgens traten Häftlinge auf den Appellplatz und stellten von dort aus fest, dass auf einem SS-Wachturm die weisse Fahne gehisst war. Dennoch hatte die letzte Wachtruppe die Besatzung der acht Wachtürme verstärkt und 16 Maschinengewehre aufs Lager gerichtet, um die Flucht der Häftlinge in umliegende Dörfer sowie Plünderungen und Racheaktionen zu vermeiden. Victor Maurer, Delegierter des Roten Kreuzes, hatte dies befürchtet. Auch hätte sich die grassierende Fleckfieber-Epidemie durch fliehende Häftlinge noch weiter ausgebreitet. SS-Lagerführer Heinrich Wicker, der in den letzten Tagen dieses Amt nur provisorisch übertragen bekommen hatte, kündigte an, seine Truppen aus dem Lager abzuziehen. Maurer, der in einem Gebäude der SS untergebracht war, verhandelte mit Wicker. Letztendlich konnten sie sich einigen, dass die Wachtürme besetzt bleiben sollten. Restliche SS-Wachmannschaften verliessen das Lager.

Am Sonntag, den 29. April 1945, marschierte Colonel Sparks mit dem 3. Bataillon des 157. Infanterie-Regiments der 45. Infanterie-Division der 7. US-Armee und die 42. Infanterie-Division in das Lager ein, von dem sie einige Zeit nicht gewusst hatten, wo es genau liegt. Bei ihnen war die Kriegsberichterstatterin Marguerite Higgins. Zahlreiche „Evakuierungsmärsche“ waren längst aus dem Lager aufgebrochen. In der Nähe der Plantage kreiste ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug. Nur wenige SS-Männer, unter ihnen neu eingezogene Burschen, befanden sich noch im Lager. Die ursprüngliche Lager-SS hatte sich grösstenteils abgesetzt. Die Zurückgebliebenen boten kaum Widerstand und ergaben sich. Im Tumult und Jubel der Befreiung kam es auch vereinzelt zu tragischen Todesfällen, als Häftlinge die Lagerabzäunung überklettern wollten, die zunächst noch unter Strom stand.

Die US-Truppen kamen von Westen, jedoch der einzige Zugang zum Häftlingsbereich, das sogenannte Jourhaus, lag östlich. Die US-Truppen marschierten über den Lagerbereich der SS. Dort trafen sie ohne jede Vorwarnung oder Ahnung auf den Eisenbahnzug mit unzähligen erschossenen und verhungerten Häftlingen (etwa 2.300 Tote). Den ersten Eindruck dieses Eisenbahnzuges beschrieben einige US-Soldaten später als extrem schockierend und verstörend. Voller Entsetzen und Wut über die schrecklichen Zustände kam bei US-Soldaten die Flüsterparole „Hier machen wir keine Gefangenen!“ auf. Aufgrund der schrecklichen Zustände im Lager kam es seitens US-Soldaten und ehemaligen Häftlingen zu Übergriffen und zur Ermordung von SS-Männern. Das Kriegsverbrechen wurde später als Dachau-Massaker bezeichnet.

Zeitzeugen berichten, dass die Befreiung ein ergreifendes Ereignis war. In den darauffolgenden Tagen veranstalteten jene Häftlinge, die körperlich nicht vollends geschwächt waren, schlichte Feierlichkeiten und Zusammenkünfte mit Musik.

Befreiung restlicher Aussenlager

Am 29. April konnten die Aussenlager in der Nähe Landsberg-Kaufering befreit werden. An diesem Aussenlagerkomplex wurde nach Kriegsende die Europäische Holocaustgedenkstätte errichtet.

Nach der Befreiung des KZ Dachau marschierten US-Truppen am 30. April in München ein, wo zuvor die Freiheitsaktion Bayern stattgefunden hatte. Der Tag, an dem die Truppen die Hauptstadt der Bewegung einnahmen, war auch der Tag, an dem Adolf Hitler in Berlin Suizid begangen hatte, was jedoch nicht umgehend bekannt wurde.

In der Münchner Umgebung trafen sie an diesem Tag auf weitere Häftlingstransporte, beispielsweise auf einen Zug aus dem Aussenkommando Mühldorf, in dem sich auch Max Mannheimer befand.

Am 30. April stoppten die Alliierten einen Eisenbahnzug, der am 25. April mit 3.000 Häftlingen gestartet war, von Emmering über München, Wolfratshausen und Kochel am See nach Seeshaupt am Starnberger See. Der Evakuierungstransport vom 26. April über Emmering–München–Wolfratshausen–Penzberg–Staltach mit 1.759 Juden konnte ebenfalls am 30. April befreit werden. Ebenso der Marsch mit etwa 7.000 Häftlingen, der am 26. April begonnen hatte und über Pasing, Wolfratshausen und Bad Tölz zum Tegernsee führte.

Die Befreiung der Mühldorfer Lager, die östlich von München lagen, vollzogen die Siegermächte am 1. und 2. Mai. Ein Evakuierungstransport war mit der Reichsbahn über Emmering–München–Wolfratshausen–Mittenwald nach Seefeld in Tirol unterwegs. Diese 2.000 Häftlinge waren am 4. Mai frei.

Während Hitlers Berghof, der mehr als 100 km südlich von Dachau lag, bereits am 4. Mai eingenommen wurde, kamen andere US-Truppen am 5. Mai ins Sudelfeld, wo sich das Aussenlager SS-Berghaus Sudelfeld und das Aussenlager Sudelfeld – Luftwaffe befand.

Am 8. Mai, dem V-E-Day, trat die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht in Kraft.

Heute

Jährlich findet gegen Ende April ein Gedenktag statt, mit dem die heutige Gedenkstätte an die Jahre im Lager und die Tage der Befreiung erinnern will. Zum 65. Jahrestag der Befreiung fand in der KZ-Gedenkstätte Dachau eine Gedenkfeier statt, an der erstmals ein amtierender Bundespräsident (Horst Köhler) teilnahm.

Das Dachau-Massaker

Als Dachau-Massaker wird ein Kriegsverbrechen bezeichnet, das zum Ende des Zweiten Weltkriegs bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau am 29. April 1945 durch US-Soldaten an Angehörigen der SS verübt wurde. Der Hintergrund dazu ist, dass die erobernde alliierte US-Armee kurz vor der Befreiung des KZ Dachau auf den Todeszug aus Buchenwald traf, mit Tausenden darin vorgefundenen Leichen, was heftige Empörung unter den Soldaten und Offizieren auslöste.

Kritiker des Begriffes weisen darauf hin, dass in deutschen rechtsextremen Kreisen oft der Eindruck erweckt wird, es hätte sich um eine systematische Exekution sämtlicher deutscher Kriegsgefangenen gehandelt. Diese Auffassung stützt sich auf ein Buch des ehemaligen amerikanischen Militärarztes Col. Howard A. Buechner, in dem die Hinrichtung von 560 Personen des SS-Wachpersonals behauptet wird. Es ist jedoch nicht erkenntlich, dass diese Zahl wissenschaftlich belegt wäre. Unabhängige Quellen kommen dagegen übereinstimmend zu dem Schluss, dass es sich um voneinander unabhängige, spontane Racheakte handelte. Bei diesen wurden 39 (gesichert) bis vermutlich 50 Angehörige des Wachpersonals der SS völkerrechtswidrig erschossen.

Tod von Adolf Hitler (30.04.1945)

„Der Chef brennt! Willst du mal gucken?“

Am 30. April 1945 zwischen 15.15 und 15.50 Uhr entzog sich Hitler seiner Verantwortung durch Suizid. Seine Frau Eva Braun nahm er mit sich. Sein letzter Gedanke galt einmal mehr ihm selbst.

Am siebten Tag der Woche soll man ruhen. Doch in Berlin dachte am 29. April 1945 wirklich niemand daran, die Sonntagsruhe einzuhalten. Noch immer donnerte es in den Straßen, schoss sowjetische Artillerie letzte Widerstandsnester der Wehrmacht und der Waffen-SS zusammen.

Bis auf ein paar Viertel in den Bezirken Mitte, Prenzlauer Berg und Charlottenburg war die Reichshauptstadt von der Roten Armee erobert. In den schon seit knapp einer Woche besetzten Vororten machten sich einige wenige Menschen auf zu Gottesdiensten, die mutige Pfarrer anboten – doch in den meisten Kirchen fanden sich noch keine Gläubigen ein.

Irgendwann an diesem Tag erreichte eine letzte, wichtige Meldung den Führerbunker im Garten der Reichskanzlei. Hitlers früheres Vorbild und späterer Partner Benito Mussolini, der sich ab 1938 zum Klotz am Bein entwickelt hatte, war auf der Flucht in Norditalien von Partisanen aufgegriffen worden. In einem Dorf bei Como wurde er erschossen und an einer Tankstelle in Mailand an den Füßen aufgehängt.

Darauf reagierte der Führer in inzwischen gewohnter Art: Er kündigte seinen Selbstmord an: „Ich will dem Feind weder tot noch lebendig in die Hand fallen. Nach meinem Ende soll mein Körper verbrannt werden und so für immer unentdeckt bleiben“. Doch diesmal meinte er es ernst, anders als etwa 1923 nach seinem gescheiterten Putsch oder 1932, als das Auseinanderbrechen der NSDAP bevorzustehen schien.

Am späten Nachmittag des 29. April 1945 begannen tatsächlich die letzten Vorbereitungen im Bunker. Zuerst diktierte Hitler einer der beiden verbliebenen Sekretärinnen ein politisches und ein privates Testament. Traudl Junge erinnerte sich an ihre Gefühle unmittelbar vor dem Diktat: „Jetzt kommt endlich das, worauf wir seit Tagen warten: die Erklärung für das, was geschah, ein Bekenntnis, ein Schuldbekenntnis sogar, vielleicht eine Rechtfertigung“. In diesem letzten Dokument des Dritten Reiches musste doch die Wahrheit stehen, bekannt von einem Menschen, der nichts mehr zu verlieren hatte.

Aber die Erwartung der Sekretärin wurde enttäuscht: „Teilnahmslos, fast mechanisch spricht der Führer Erklärungen, Anklagen und Forderungen aus, die ich, die das deutsche Volk und die ganze Welt kennen“. Tatsächlich enthielten die beiden Testamente wenig mehr als eine Zusammenfassung all seines Hasses, seiner von der Wirklichkeit komplett gelösten Weltanschauung.

Hitler im Urteil der Historiker

Vor seinem Tod legalisierte Hitler noch seine Beziehung zu Eva Braun. Allerdings tat er das wohl nicht aus eigenem Antrieb: „Diese Todeshochzeit ist auf ihr Drängen, auf ihre Bemühungen zurückgegangen. Hitler war ja gar nicht mehr in der Lage dazu“, erinnerte sich ein langjähriger Hausangestellter der Alpenresidenz Berghof. Er kannte Eva Braun sehr gut: „Sie wollte das haben“.

An diesem Sonntagabend gegen 23.00 Uhr schickte Hitler einen letzten Funkspruch an die Wehrmachtsführung im längst eingekesselten Hauptquartier südlich Berlins. Noch einmal erkundigte er sich, wann die Entsatztruppen kämen. Knapp vier Stunden später antwortete Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, dass mit einer Besserung der Situation nicht mehr zu rechnen sei.

Inzwischen standen die Angriffsspitzen der Roten Armee nur noch knapp hundert Meter südlich der Reichskanzlei. Zwischen Leipziger und Vossstrasse wurde bereits Mann gegen Mann gekämpft. SS-Brigadeführer Wilhelm Mohnke, der Kampfkommandant der Reichskanzlei, teilte Hitler mit, dass man die Stellung noch einen, höchstens zwei Tage halten könnte.

Daraufhin legte der „Führer und Reichskanzler“ als Zeitpunkt seines Todes den 30. April 1945 um 15 Uhr fest. Als letzte Befehle gab er Mohnke und dem Befehlshaber in Berlin, General Helmuth Weidling, die Erlaubnis, in aussichtsloser Lage auszubrechen. Von Kapitulation wollte der Diktator noch immer nichts wissen. Das letzte Kapitel war nun beinahe zu Ende.

Ungefähr zu dieser Zeit zogen sich Eva Braun und Adolf Hitler in das winzige Wohnzimmer der Bunkerwohnung zurück und schlossen die Stahltüren. Zuvor hatte der Diktator sich noch von seiner engsten Umgebung verabschiedet und seinem persönlichen Diener Anweisungen über den Umgang mit seiner Leiche gemacht. Am Ende seines Krieges, der 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hatte, war Adolf Hitlers größte Sorge, sein Leichnam könnte in die Hände der Roten Armee fallen und wie in einem Panoptikum ausgestellt werden.

Seine engsten Mitarbeiter führten den letzten Befehl ihres Chefs genau aus: Sie blockierten für die entscheidenden Minuten die Tür zum Wohnzimmerchen im Bunker. Nach einiger Zeit schnupperten sie nach Pulvergeruch. Durch die massiven Wände und geschlossenen Stahltüren waren beim permanenten Geräuschpegel im Bunker durch den Artilleriebeschuss und die laufende Dieselmaschine ein einzelner Pistolenschuss nicht zu hören.

Kurz vor 16 Uhr betraten Kammerdiener Heinz Linge und der persönliche SS-Adjutant Otto Günsche den Sterberaum des deutschen Diktators. Sie fanden beide Leichen in der Sitzgruppe vor, erinnerten sich später aber immer wieder unterschiedlich, wie sie gesessen hatten.

Linge und Günsche nahmen die Leichen, trugen sie durch den Gartenausgang aus dem Führerbunker und legten sie in eine Grube – entweder in einen Granattrichter oder einen nicht mehr geschlossenen Kanalgraben. Die Körper wurden mit viel Benzin überschüttet und dann angesteckt. Ein SS-Wachmann schaute zu und rannte in den Bunker hinab. „Der Chef brennt!“, rief er und fragte seinen Kameraden Rochus Misch, den Telefonisten des Führerbegleitkommandos: „Willst du mal gucken?“

Wie genau waren Adolf und Eva Hitler gestorben? Darüber gibt es Dutzende unterschiedlicher Darstellungen. Nahezu alle Menschen aus der Umgebung des Führers, die das Jahr 1945 lebend überstanden, äußerten sich später mehrfach dazu und oft widersprüchlich.

Erschossen sie sich beide? Nahmen beide Gift? Erschoss sich Hitler, entweder in den Mund oder in die rechte Schläfe, während Eva Braun sich vergiftete? Ging der Führer gar auf Nummer sicher: mit Zyankali und einem Kopfschuss? Da es keinerlei Untersuchung zwischen Tod und Einäscherung gab, lassen sich diese Fragen nicht beantworten. Sie sind auch nicht wichtig, denn entscheidend ist allein: Adolf Hitler starb am 30. April 1945 zwischen 15.15 und 15.50 Uhr.

Tod von Joseph Goebbels

Anne Frank war ein Kind. Maria Rolnikaite, die im Warschauer Getto eingekerkert war und nicht weniger erschütternde Notizen hinterließ, war ebenfalls erst vierzehn Jahre alt. Auch unter den Opfern von Babij Jar, unter den Opfern von Lidice gab es viele Kinder. Und wie viele sind in Dresden umgekommen?

Diese paar Hinweise mögen einen Maßstab setzen, wenn wir uns nun dem Mord an den sechs Kindern der Familie Goebbels zuwenden. Gewiß, sechs sind nicht sechshunderttausend. Aber Mord bleibt Mord. Und sogar jene Historiker, die sich mit dem Leben des ehemaligen Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda voreingenommen auseinandersetzen, wagen nicht zu behaupten, dass Helga (geb. am 1. 9. 1932), Hilde (13. 4. 1934), Helmut (2. 10. 1935), Holde (19. 2. 1937), Hedda (5. 5. 1938) und Heide (29. 10. 1940) freiwillig in den Tod gegangen seien.

Im Durcheinander der Ereignisse um den 1. Mai 1945 wurde das Schicksal dieser Kinder kaum beachtet. Aber am Beispiel der Familie Goebbels wird erschreckend deutlich, in welche Abgründe eine „Greuelpropaganda“ sogar ihre Urheber führen kann. Glaubten Goebbels und seine Frau etwa im Ernst, daß die Alliierten ihren Zorn an den sechs Kindern auslassen könnten? Die Nachkriegszeit hat solche Vermutungen widerlegt. Den Kindern von Bormann, Himmler und vielen anderen Bonzen des Dritten Reiches ist kein Haar gekrümmt worden.

Schwerlich läßt sich alles mit dem Fanatismus erklären, der vor nichts zurückschreckt. Aber ein Regime, das den Mord als Mittel der Selbstbehauptung gutheißt, muß auf die Dauer Schaden an seiner eigenen Seele nehmen. Wer andere nicht als Menschen respektiert, hört früher oder später selbst auf, ein Mensch zu sein.

Wie wurden die Kinder von Goebbels ermordet? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Einige, zum Beispiel Gobbels’ einstiger Staatssekretär Werner Naumann, behaupten, Magda Goebbels selbst habe Hand angelegt. Eine andere Version besagt, die Mutter habe sich draußen aufgehalten, als die Ärzte ihren Kindern das Gift einflößten. Und wieder andere meinen, man werde den genauen Ablauf des Geschehens nie erfahren.

Ich möchte nicht behaupten, daß die folgenden Dokumente ein volles Licht auf die Vorgänge werfen. Aber sie haben einen Vorzug: sie wurden unmittelbar nach den Ereignissen abgefaßt. Der Leser wird bemerken, daß Tatzeuge Dr. Helmut Kunz nicht gleich die ganze Wahrheit gesagt hat. Aber die sowjetischen Untersuchungsrichter unterzogen ihn nochmals einem sehr sorgfältigen Kreuzverhör.

Vernehmungsprotokoll

Den 7. Mai 1945. Der Chef der 4. Abteilung der Abwehrverwaltung „Smersch“ der 1. Weißrussischen Front, Oberstleutnant Wassiljew, hat den Kriegsgefangenen der deutschen Wehrmacht, Helmut Kunz, vernommen, wobei Untersuchungsrichter Oberleutnant Wlassow die Übersetzung ins Deutsche und aus dem Deutschen besorgte.

Zur Person: Kunz, Helmut Gustavowitsch, geb. 1910 in Ettlingen/Baden, Zahnarzt, zuletzt als Adjutant des Chefarztes in der Sanitätsverwaltung der SS in der Reichskanzlei. Am 21. 4. 45 wurde seine Sanitätsabteilung aufgelöst, und er wurde von einem Lazarett übernommen. Als das Lazarett am 23. April aus Berlin wegzog, wurde er zur Reichskanzlei abkommandiert. Um diese Zeit gab es dort keinen Zahnarzt.

Frage: Hatten Sie bis zum 23. April d. J. irgend etwas mit der Reichskanzlei zu tun?

Antwort: Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nichts mit der Reichskanzlei zu tun.

Frage: Was ist Ihr Dienstgrad?

Antwort: SS-Sturmbannführer.

Frage: Wen haben Sie während Ihrer Tätigkeit in der Reichskanzlei persönlich betreut?

Antwort: Ich betreute Frau Goebbels persönlich und behandelte später auch die Soldaten, die der Reichskanzlei zugeteilt waren.

Frage: Wie lange kennen Sie Goebbels und seine Familie?

Antwort: Goebbels habe ich am 1. Mai d. J. durch die Vermittlung seiner Frau kennengelernt. Bis dahin kannte ich ihn nur aus seinen Reden bei den Kundgebungen.

Frage: Wie ist es denn gekommen, daß Sie, ohne vorher Zugang zur Reichskanzlei gehabt zu haben, am 1. Mai d. J. mit Goebbels bekannt gemacht wurden und sofort ohne weiteres seine Wohnung betreten durften?

Antwort: Wahrscheinlich, weil ich Frau Goebbels behandelt hatte.

Frage: Waren Sie in der Wohnung von Goebbels?

Antwort: Ich war im Bunker, in der Reichskanzlei, wo auch seine Familie wohnte – seine Frau und seine Kinder.

Frage: Welche körperlichen Fehler an Goebbels, seiner Frau und seinen Kindern kennen Sie?

Antwort: Seine Frau und Kinder waren völlig normal, und Goebbels hinkte mit dem rechten Fuß.

Frage: Erzählen Sie etwas eingehender, was mit Goebbels und seiner Familie passiert ist.

Antwort: Am 27. April d. J. traf ich vor dem Abendessen Frau Goebbels zwischen acht und neun Uhr im Korridor am Eingang zu Hitlers Bunker. Sie sagte mir, daß sie mich in einer sehr wichtigen Angelegenheit sprechen möchte, und fügte gleich hinzu, die Situation sei jetzt so, daß wir wahrscheinlich sterben müßten. Deshalb bat sie mich, ihre Kinder töten zu helfen. Ich gab mein Einverständnis.

Nach diesem Gespräch führte mich Frau Goebbels in das Kinderschlafzimmer und zeigte mir all ihre Kinder. Die Kinder machten gerade Anstalten, zu Bett zu gehen, und ich sprach mit keinem von ihnen.

In dem Augenblick, als die Kinder zu Bett gingen, kam Goebbels herein, wünschte den Kindern eine gute Nacht und verschwand wieder.

Ich hielt mich etwa 10 bis 15 Minuten im Zimmer auf, dann wurde ich von Frau Goebbels verabschiedet, und ich ging zurück zu meinen Praxisräumen, die in einem der Bunker lagen, ungefähr 500 Meter von dem Bunker entfernt, wo sich Hitler, Goebbels und die anderen Personen des Führerhauptquartiers aufhielten.

Am 1. Mai d. J. gegen 4 bis 5 Uhr nachmittags wurde ich in der Praxis von Frau Goebbels angerufen; sie sagte, es sei schon viel Zeit verstrichen und bat mich, sofort zu ihrem Bunker zu kommen. Dann ging ich zu ihr, nahm aber keine Medikamente mit. Als ich Goebbels’ Wohnräume betrat, sah ich ihn selbst, seine Frau und den Staatssekretär des Propagandaministeriums, Naumann, im Arbeitszimmer, wo sie sich über irgend etwas unterhielten.

Ich wartete etwa zehn Minuten vor der Tür des Arbeitszimmers, bis Goebbels und Naumann weggingen. Dann bat mich Frau Goebbels hinein und teilte mir mit, die Entscheidung sei nun gefallen (sie meinte den Entschluß zur Tötung der Kinder), denn der Führer sei schon gestorben, und die Truppen würden ungefähr um 8 bis 9 Uhr einen Durchbruch versuchen. Deshalb müßten wir sterben, wir hätten keinen anderen Ausweg. Etwa nach 20 Minuten, als wir noch miteinander sprachen, kam Goebbels in sein Arbeitszimmer zurück und wandte, sich an mich mit den Worten: „Doktor, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie meiner Frau helfen würden, die Kinder einzuschläfern“.

Ebenso wie seiner Frau bot ich auch Goebbels an, die Kinder im Lazarett unterzubringen und unter den Schutz des Roten Kreuzes zu stellen. Er erwiderte aber: „Das geht nicht; es sind doch die Kinder von Goebbels!“

Danach ging Goebbels, und ich blieb bei seiner Frau, die sich etwa eine Stunde lang mit Kartenlegen beschäftigte.

Nach etwa einer Stunde kam Goebbels wieder zu uns, zusammen mit dem stellvertretenden Gauleiter von Berlin, Schach. Wie ich aus ihrer Unterhaltung entnehmen konnte, sollte Schach mit den Soldaten auszubrechen versuchen. Er nahm jetzt von Goebbels Abschied. Goebbels schenkte ihm eine Brille mit einer dunklen Hornfassung und sagte: „Nehmen Sie das als Andenken, diese Brille hat immer der Führer getragen“. Dann verabschiedete sich Schach von Frau Goebbels und von mir und ging.

Als Schach gegangen war, sagte Frau Goebbels: „Unsere Truppen ziehen nun weg, die Russen können jede Minute hier sein und uns stören. Deshalb müssen wir uns beeilen“.

Als wir, d. h. ich und Frau Goebbels, das Arbeitszimmer verließen, saßen zwei mir unbekannte Personen in Uniform im Vorzimmer, einer von ihnen hatte die Hitlerjugenduniform an; wie der andere gekleidet war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Goebbels und seine Frau verabschiedeten sich von den beiden, wobei diese Unbekannten fragten: „Und wie haben Sie sich entschieden, Herr Minister?“ Goebbels erwiderte nichts, und seine Frau erklärte: „Der Gauleiter von Berlin und seine Familie bleiben in Berlin und werden hier sterben“.

Nach dem Abschied von den genannten Personen kam Goebbels in sein Arbeitszimmer zurück, und ich ging mit seiner Frau zu ihrer Bunkerwohnung. Im Vorzimmer nahm Frau Goebbels eine mit Morphium gefüllte Spritze aus dem Schrank und gab sie mir. Dann betraten wir das Kinderzimmer, die Kinder lagen schon im Bett, schliefen aber noch nicht.

Frau Goebbels sagte zu den Kindern: „Kinder, habt keine Angst, der Doktor gibt euch jetzt eine Spritze, die jetzt alle Kinder und Soldaten bekommen“. Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer. Ich blieb dort allein und spritzte das Morphium ein – zunächst den beiden älteren Mädchen, dann dem Jungen und den übrigen Mädchen.

Ich spritzte am Unterarm unter dem Ellenbogen je 0,5 cm hoch 3 ein, um die Kinder schläfrig zu machen. Das Spritzen dauerte ungefähr 8 bis 10 Minuten, dann ging ich wieder ins Vorzimmer, wo ich Frau Goebbels antraf. Ich sagte zu ihr, man müsse etwa 10 Minuten warten, bis die Kinder eingeschlafen seien. Gleichzeitig sah ich auf die Uhr. Es war 20 Uhr 40 (am 1. Mai). Nach 10 Minuten ging Frau Goebbels in meiner Begleitung ins Kinderzimmer hinein, wo sie sich etwa fünf Minuten aufhielt und jedem Kind eine zerdrückte Ampulle mit Zyankali in den Mund legte. (jede Glasampulle enthielt 1,5 cm hoch 3 Zyankali.) Als wir in das Vorzimmer zurückkamen, sagte sie: „Jetzt ist Schluß mit allem“.

Dann ging ich mit ihr zum Arbeitszimmer von Goebbels hinunter, wo wir ihn in einem sehr nervösen Zustand, im Zimmer auf- und abgehend, antrafen. Beim Betreten des Arbeitszimmers sagte Frau Goebbels: „Mit den Kinder ist es vorbei, jetzt müssen wir an uns selber denken“. Goebbels erwiderte: „Wir müssen uns beeilen, denn wir haben sehr wenig Zeit“. Dann sagte Frau Goebbels: „Hier im Bunker wollen wir nicht sterben“, und Goebbels fügte hinzu: „Es ist klar, wir gehen in den Garten hinaus“. Seine Frau erwiderte: „Nicht in den Garten, sondern zum Wilhelmsplatz, wo du dein ganzes Leben lang gearbeitet hast“. (Der Wilhelmsplatz liegt zwischen dem Gebäude des Reichspropagandaministeriums und der Reichskanzlei.)

Im Laufe des Gesprächs dankte mir Goebbels dafür, daß ich ihr Schicksal erleichtert habe, dann verabschiedete er sich von mir, wünschte mir Erfolg im Leben und glückliches Heimkommen. Danach begab ich mich zu meiner Praxis (es war ungefähr 15 oder 20 Minuten nach 10 Uhr abends).

Frage: Wo konnte Frau Goebbels Giftstoffe (Zyankali) bekommen?

Antwort: Frau Goebbels selbst teilte mir mit, daß sie das Morphium und die Spritze von Stumpfegger, dem zweiten Arzt Hitlers bekommen habe. Woher sie die Ampullen mit Zyankali hatte, weiß ich nicht…

Frage: Haben Sie allein an der Tötung der Kinder von Goebbels teilgenommen?

Antwort: Ja, ich war allein.

Kunz wurde bald noch einmal vernommen. Hier sind die Auszüge aus dem Protokoll, das Untersuchungsrichter Wlassow am 19. Mai aufgenommen hat:

Frage: … die Untersuchungsrichter haben Angaben vorliegen, daß Ihnen Dr. Stumpfegger bei der Tötung der Kinder von Goebbels geholfen hat. Können Sie das bestätigen?

Antwort: Ja, ich gebe zu, daß ich während der Untersuchung falsche Aussagen über die Umstände der Tötung der Kinder von Goebbels gemacht habe. Es ist wahr, daß Dr. Stumpfegger mir dabei geholfen hat. Die genauen Umstände der Tötung der Kinder von Goebbels waren so:

Nachdem ich allen Kindern Morphium eingespritzt hatte, ging ich aus dem Kinderschlafzimmer in den benachbarten Raum hinaus und wartete dort zusammen mit Frau Goebbels ab, bis die Kinder eingeschlafen waren. Sie bat mich, ihr in helfen, den Kindern das Gift zu geben. Das lehnte ich ab und sagte, daß ich dazu nicht genug seelische Kraft hätte. Dann forderte mich Frau Goebbels auf, Dr. Stumpfegger, den ersten Begleitarzt von Hitler, zu holen. Nach drei bis vier Minuten fand ich Stumpfegger, der im Bunker Hitlers im Speisezimmer saß, und sagte zu ihm: „Doktor, Frau Goebbels bittet Sie, zu ihr zu kommen“. Als ich mit Stumpfegger in den Vorraum zum Kinderschlafzimmer kam, wo ich Frau Goebbels zurückgelassen hatte, war sie nicht mehr dort, und Stumpfegger ging gleich in das Schlafzimmer. Ich aber wartete im Nebenzimmer. Nach vier bis fünf Minuten kam Stumpfegger mit Frau Goebbels aus dem Kinderzimmer heraus, er ging gleich weg, ohne mir auch nur ein Wort zu sagen. Frau Goebbels sagte auch nichts und weinte nur.

Ich stieg mit ihr zum unteren Bunkergeschoß hinunter und kam zum Arbeitszimmer von Goebbels, wo ich mich von den beiden verabschiedete und dann zu meiner Praxis ging.

Frage: Warum haben Sie sich bei vorherigen Verhören über die Beteiligung Dr. Stumpfeggers an der Tötung der Kinder von Goebbels ausgeschwiegen?

Antwort: Die Ereignisse in den letzten Tagen vor der Kapitulation der deutschen Truppen in Berlin haben mich sehr mitgenommen, und ich habe diesen Umstand einfach ohne jede Absicht aus dem Blick verloren.

Soweit die Aussage von Dr. Kunz. Da Stumpfegger umgekommen sein soll, ist es schwer, diese Angaben zu prüfen. Das Ergebnis aber ist bekannt. Dr. Schkarawskij hat es in den Protokollen Nr. 1–2 und 8–11 über die Untersuchung der Kinderleichen festgehalten. Die Akten, die am 7. und 8. Mai 1945 in Buch abgefaßt wurden, ähneln sich, so daß es hier genügt, das Resümee der „Akte Nr. 1 über die gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche eines unbekannten Mädchens“ wiederzugeben. (Es handelt sich um die 12jährige Helga Goebbels.)

Schlußfolgerung:

Auf Grund der gerichtsmedizinischen Obduktion der Leiche eines etwa 15jährigen Mädchens (1) und der gerichtsmedizinischen Untersuchung seiner inneren Organe kommt die Kommission zu folgenden Schlüssen:

- Bei der Obduktion wurden keine Verletzungen oder krankhaften Veränderungen festgestellt, die den Tod der Verstorbenen verursacht haben könnten.

- Im Mund wurden Splitter einer zerdrückten Glasampulle gefunden; bei der Sektion der Leiche spürte man einen ausgeprägten bitteren Mandelgeruch, und bei der chemischen Untersuchung der inneren Organe wurde darin das Vorhandensein von Zyanverbindungen festgestellt.

Deshalb muß die Schlußfolgerung gezogen werden, daß der Tod des etwa 15jährigen Mädchens infolge Vergiftung durch eine Zyanverbindung eingetreten ist.

Protokoll über die Entdeckung der Familie Goebbels (Auszug)

Berlin, 3. Mai 1954

Am 2. Mai 1945 wurden im Zentrum von Berlin im Gelände des Bunkers der deutschen Reichskanzlei einige Meter von der Eingangstür entfernt von Oberstleutnant Klimenko und den Majoren Bystrow und Chasin in Anwesenheit von Berliner Einwohnern – den Deutschen Lange, Wilhelm, Koch der Reichskanzlei, und Schneider, Karl, Garagenmeister der Reichskanzlei – um 17.00 einer die angekohlten Leiche eines Mannes und einer Frau entdeckt; die Leiche des rechten war von niedrigem Wuchs, der Fuß des rechten Beines steckte in halbgekrümmter Stellung (Klumpfuß) in einer angekohlten Metallprothese; darauf lagen die Überreste einer verkohlten Parteiuniform der NSDAP und ein angesengtes Goldenes Parteiabzeichen; bei der Leiche der Frau wurde ein angesengtes goldenes Zigarettenetui entdeckt, auf der Leiche ein Goldenes Parteiabzeichen der NSDAP und eine angesengte goldene Brosche.

Zu Häupten der beiden Leichen lagen zwei Walther-Pistolen Nr. 1 (durch Feuer beschädigt).

Am 3. Mai d. J. wurden vom Zugführer der Abwehrabteilung „Smersch“ der 207. Schützendivision, Oberleutnant Iljin, im Bunker der Reichskanzlei in einem separaten Zimmer auf Betten liegend Kinderleichen im Alter von drei bis vierzehn Jahren aufgefunden. Sie waren mit leichten Nachthemden bekleidet und zeigten Vergiftungserscheinungen …

Zur Identifikation der Leichen an Ort und Stelle wurden die Kriegsgefangenen – der persönliche Vertreter von Großadmiral Dönitz im Führerhauptquartier, Vizeadmiral Voß, Hans-Erich, geb. 1897, der Garagenmeister der Reichskanzlei, Schneider, Karl Friedrich Wilhelm und der Koch der Reichskanzlei, Lange, Wilhelm – hinzugezogen, die Goebbels, dessen Ehefrau und Kinder persönlich gut gekannt haben.

Vizeadmiral Voß, Lange und Schneider identifizierten eindeutig die Leichen – beim Verhör und bei der Vorführung der Leichen – als Goebbels, dessen Ehefrau und Kinder… Am 1. Mai d. J. sah Voß Goebbels zum letztenmal um 20.30 Uhr im Luftschutzbunker, wo Hitlers Hauptquartier untergebracht war. Dabei erklärte Goebbels im Gespräch mit Voß, daß er dem Beispiel Hitlers folgen, d. h. seinem Leben durch Selbstmord ein Ende setzen werde.

Voß erkannte in der angekohlten weiblichen Leiche die Ehefrau Goebbels’ und begründete seine Aussage mit den Angaben, daß die Frauenleiche dem Wuchs nach (etwas über mittelgroß) und wegen des Goldenen Parteiabzeichens der NSDAP die Leiche der Ehefrau Goebbels’ sei. (Sie war die einzige deutsche Frau, die dieses Abzeichen trug; es war ihr von Hitler drei Tage vor seinem Selbstmord überreicht worden.)

Außerdem entdeckte man bei der Untersuchung des bei der Frauenleiche aufgefundenen Zigarettenetuis auf der Innenseite eines der Deckel das Monogramm „Adolf Hitler – 29. X. 34“ in deutscher Sprache; das Etui sei, wie Voß erklärte, in den letzten drei Wochen von der Ehefrau Goebbels’ benützt worden.

Bei der Besichtigung der Kinderleichen identifizierte Voß alle ausnahmslos als die Kinder von Goebbels, da er sie mehrmals gesehen hatte; eines der Mädchen, die etwa dreijährige Goebbels-Tochter Heide, sei zu wiederholten Malen in der Wohnung von Voß gewesen …