Die Abwehr - Kämpfe werden immer erbarmungsloser

Datenherkunft: Die Datenherkunft wird beim jeweiligen Thema angezeigt.

aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1945

- Heilsberger Operation (10.02.1945 – 29.03.1945)

- Schlacht um Ostpommern (10.02.1945 – 04.04.1945)

- Belagerung von Glogau (11.02.1945 – 01.04.1945)

- Unternehmen Sonnenwende (15.02.1945 – 18.02.1945)

- Operation Blockbuster (26.02.1945 – 03.03.1945)

- Operation Lumberjack (01.03.1945 – 22.03.1945)

- Plattenseeoffensive (06.03.1945 – 16.03.1945)

- Operation Undertone (15.03.1945 – 24.03.1945)

- Wiener Operation (16.03.1945 – 15.04.1945)

- Operation Plunder (23.03.1945 – 27.03.1945)

- Operation Flashpoint (23.03.1945 – 27.03.1945)

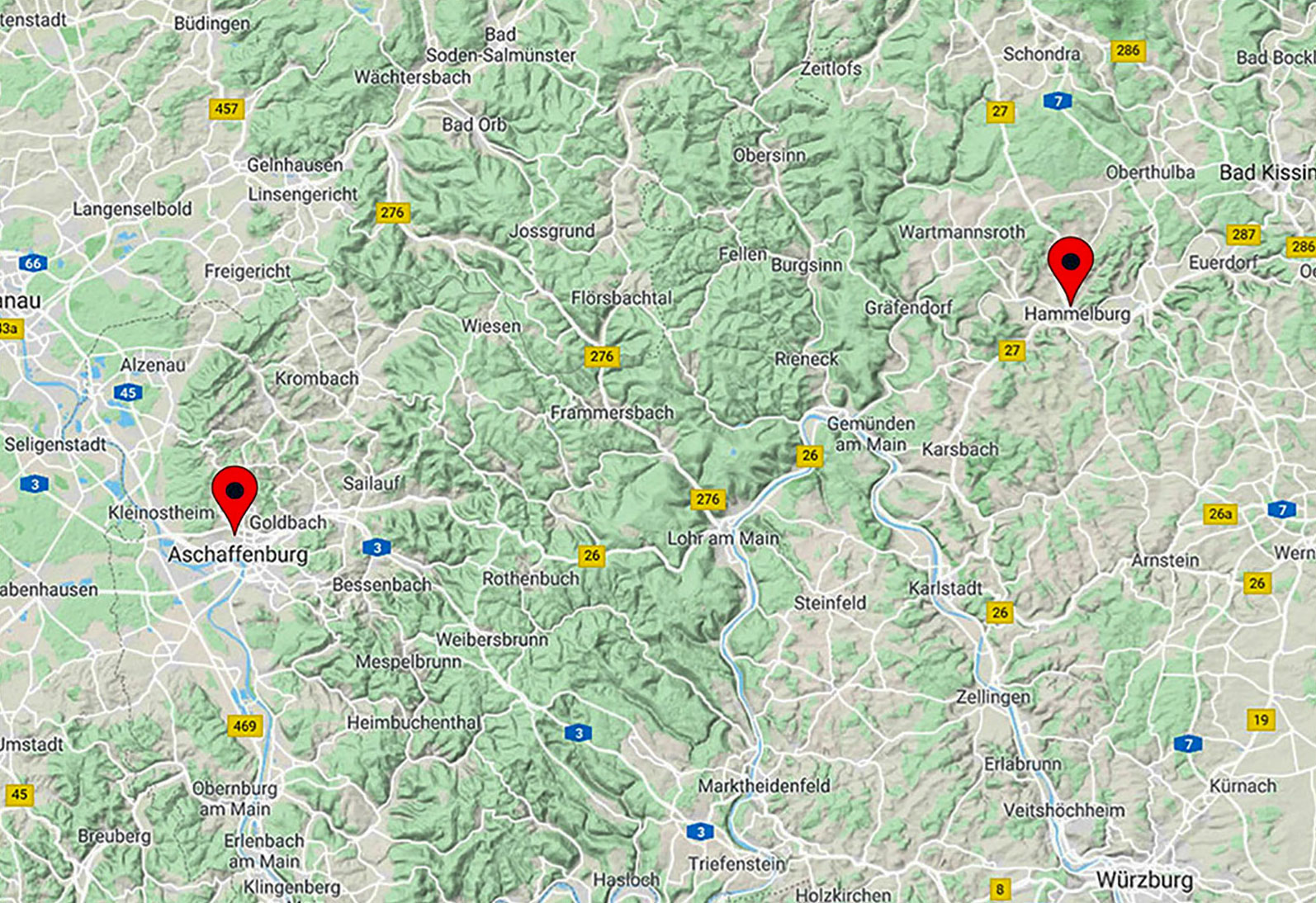

- Kommandounternehmen Hammelburg (26.03.1945 – 28.03.1945)

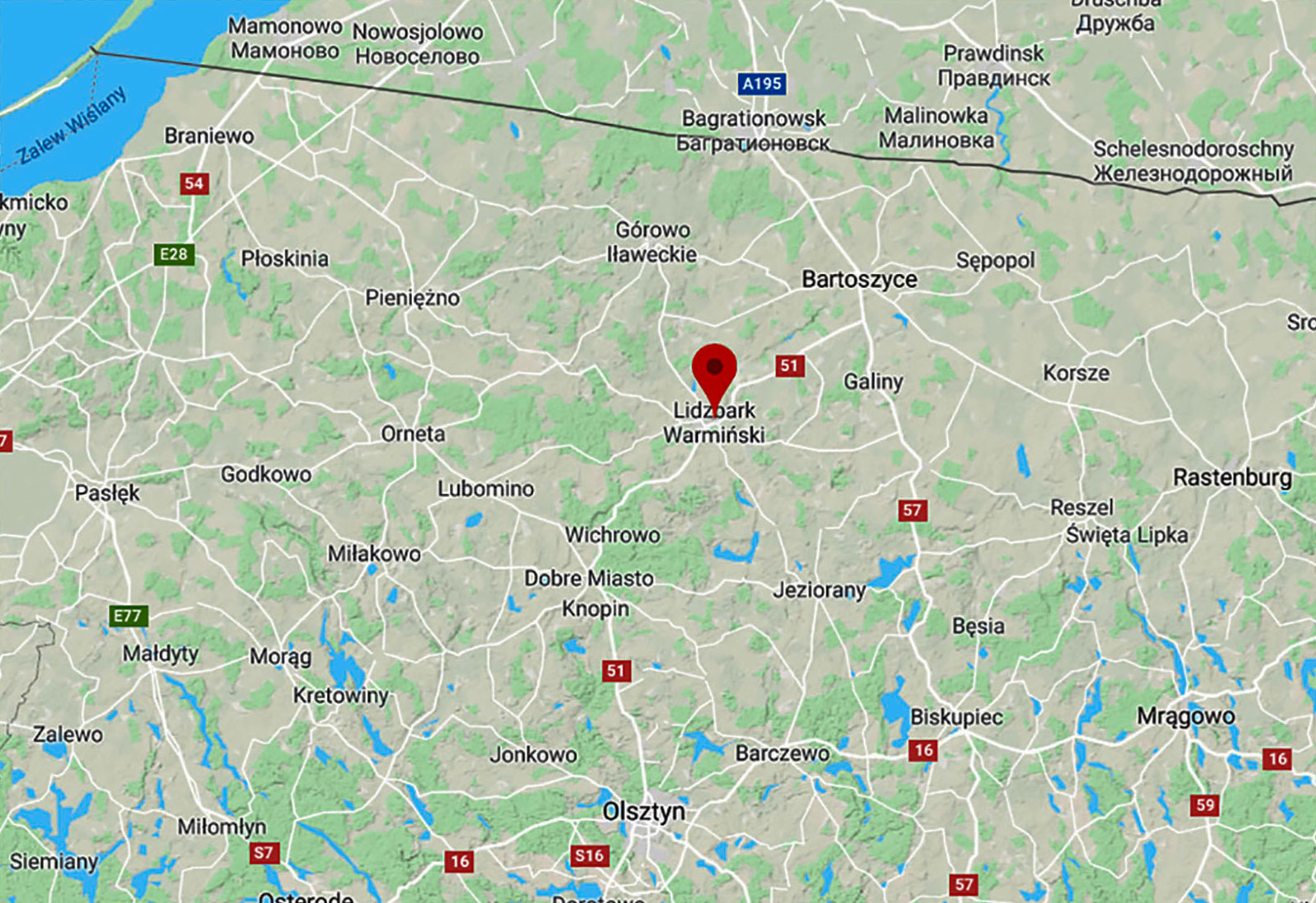

Heilsberger Operation (10.02.1945 – 29.03.1945)

Die Heilsberger Operation (russisch. Хейльсбергская операция) war eine Angriffsoperation der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, die als Teil der Ostpreussischen Operation von der 3. Weissrussischen Front durchgeführt wurde. Sie dauerte vom 10. Februar bis zum 29. März 1945, die endgültige Zerschlagung der eingekesselten deutschen Truppen wurde erst in der Kesselschlacht von Heiligenbeil in der Braunsberger Angriffsoperation ab 13. März begonnen und am 29. März abgeschlossen.

Vorgeschichte

Als Ergebnis der ersten Entwicklungsphase der Ostpreussischen Operation erlitt die Heeresgruppe Mitte (seit 26. Januar Heeresgruppe Nord) eine schwere Niederlage. Sie verlor 52.000 Gefangene, wurde eingekesselt und in drei Teile gespalten (Samlander-, Königsberger- und Heilsberger Kessel). Im grössten Heilsberger (Heiligenbeiler) Kessel wurde 4. Armee unter General der Infanterie Müller mit 20 Divisionen, 2 Brigaden und andere Einheiten mit etwa 200.000 Soldaten eingeschlossen. Ausserdem gab es eingekesselte deutsche Garnisonen in Thorn, Marienwerder, Elbing und andere.

Der Durchbruch der 2. Weissrussischen Front (Marschall der Sowjetunion Rokossowski) erreichte am 23. Januar die Ostsee und spaltete damit die deutsche Front. Dabei wurden stärkere Verbände deutscher Truppen in Thorn und Elbing durch die sowjetische 70. Armee (General Wassili Popow) und das 98. Schützenkorps der sowjetischen 2. Stossarmee (General Fedjuninski) abgeschnitten. Gleichzeitig bildete sich am Passarge-Abschnitt die westliche Front des Heiligenbeiler Kessel, am 27. Januar war der Küstenort Tolkemit in sowjetische Hand gefallen. Auch die Stadt Elbing wurde mit etwa 10.000 Mann eingeschlossen und vom 3. bis 10. Februar durch Truppen der 2. Weissrussischen Front zur Übergabe gezwungen. Während die deutsche 2. Armee auf dem westlichen Nogat-Ufer eine neue Front aufbaute, übernahm die 4. Armee die Verteidigung des Heiligenbeiler Kessels.

Bis zum 8. Februar hatte die 2. Weissrussische Front die Masse ihrer Armeen zur Eroberung von Ostpommern umgegliedert und wurde nach Anlaufen der Schlacht um Ostpommern zusätzlich durch die 19. Armee verstärkt. Für den 10. Februar befahl das Hauptquartier des Kommandos des Obersten Befehlshabers (Stawka) die Heilsberger Operation, die 3. Weissrussische Front unter General Tschernachowski wurde mit der Zerschlagung der eingeschlossenen deutschen Truppenmassierung im Kessel von Heiligenbeil betraut.

Verlauf

Die Erste Phase der Heilsberger Operation begann am 10. Februar und wurde nach grossen Schwierigkeiten am 22. Februar abgebrochen. Der Alle-Abschnitt und die Städte Heilsberg und Bartenstein war bereits Anfang Februar in sowjetische Hände gefallen. Der befestigte Raum Heilsberg (Heilsberger Dreieck) hatte dort mehr als 900 betonierte Erdbunker und viele andere Ingenieurbauwerke, die seit Herbst 1944 zur Verteidigung vorbereitet worden waren. Es war für die sowjetische Führung dadurch unmöglich wie ursprünglich geplant, die deutschen Kräfte im Kessel zwischen 20. – 25. Februar zu zerschlagen. Am 18. Februar war der Befehlshaber des 3. Weissrussischen Front, Marschall Iwan Tschernjachowski bei Mehlsack ums Leben gekommen. Am 21. Februar übernahm darauf Marschall Alexander Wassilewski den Oberbefehl der 3. Weissrussischen Front.

Zu dieser Zeit verschlechterte sich die Situation für die Rote Armee: durch eine Gegenoffensive der Heeresgruppe Nord gelang es den deutschen Truppen zwischen 19. und 21. Februar den Samlander und Königsberger Kessel wieder zu vereinigen. Die Stawka hatte eine neue Entscheidung getroffen – die Vernichtung aller deutscher Truppen in Ostpreussen wurde allein der 3. Weissrussischen Front anvertraut. Daher wurde am 25. Februar der Kommandostab der 1. Baltische Front unter Armeegeneral Bagramjan aufgelöst und deren Truppen als „Gruppe Samland“ ebenfalls dem Oberkommando des Marschall Wassilewski unterstellt.

Zwischen 22. Februar und 12. März gewährte Marschall Wassilewski seinen Truppen eine Pause und organisierte den neuen Angriff gegen den Heiligenberger Kessel.

Am 13. März 1945 begann mit der Braunsberger Angriffsoperation die zweite Angriffsphase. Am 18. März verkleinerte sich das von der deutschen 4. Armee gehaltene Gebiet im Kessel bis auf 30 km Länge und 10 km Breite. Am 20. März nahm die Rote Armee Braunsberg und am 25. März Heiligenbeil ein. Am 26. März gingen 21.000 Deutsche in Gefangenschaft, die schweren Kämpfe fanden unter schweren Artilleriebeschuss durch die Sowjets statt. Zudem versuchten deutsche Flüchtlingstrecks bis zuletzt über das Frische Haff zur Nehrung nach Pillau zu entkommen. Es folgte der Zusammenbruch der Verteidigung und die Massenkapitulation der deutschen Truppen, am 28. und 29. März wurden letzte Reste der deutschen Truppen zwischen Balga und Kahlholz abgedrängt und dort vernichtet.

Folgen

Während der zweiten Angriffsphase (13.–29. März 1945) waren 93.000 deutsche Soldaten gefallen und 46.000 fielen in sowjetische Gefangenschaft. Der 3. Weissrussischen Front fielen 605 Panzer, 3.560 Artilleriegeschütze, 1.440 Minenwerfer, 128 Flugzeuge und grosse Mengen an militärischer Ausrüstung in die Hände. Insgesamt waren während der Heilsberger- und Braunsberger Operation 220.000 deutsche Soldaten gefallen oder kamen in Gefangenschaft. Etwa 16 Divisionen wurden gänzlich vernichtet.

Nach der Beendigung der Operation besetzte die sowjetische 48. Armee (General Gusew) das Küstengebiet zum Frischen Haff. Der noch von den deutschen Truppen gehaltene schmale Landstreifen der Frischen Nehrung geriet unter konzentrierten Artilleriebeschuss der sowjetischen Truppen. Die 11. Gardearmee (General Galitzki) wurde für die folgende Schlacht um Königsberg abgezogen, die 5. Armee (General Krylow) und die 2. Gardearmee (General Tschantzibadze) wurden auf die Halbinsel Samland verlegt, um die dort stehende 39. Armee (General Ljudnikow) zu verstärken. Die 31. (General Schafranow) und 28. (General Lutschinski) Armee wurden zu Marschall Konjews 1. Ukrainischen Front verlegt, die 3. Armee (General Gorbatow) wurde der 1. Weissrussischen Front übertragen, um an der Schlacht um Berlin teilzunehmen.

Schlacht um Ostpommern (10.02.1945 – 04.04.1945)

Die Schlacht um Ostpommern 1945 (russisch Восточно-Померанская операция) fand während des Zweiten Weltkrieges vom 10. Februar bis zum 4. April 1945 im heutigen nördlichen Polen statt, das damals Teil des Deutschen Reiches war.

Vorgeschichte

Die Armeen der 2. Weissrussischen Front unter Marschall der Sowjetunion Konstantin Rokossowski waren während der Mlawa-Elbinger Operation Ende Januar 1945 bei Tolkemit zur Ostsee durchgebrochen und hatten damit Ostpreussen vom deutschen Reichsgebiet abgeschnitten, gleichzeitig wurde die Stadt Elbing umschlossen. Der Einsatz von Verstärkungen aus dem Kurlandkessel hatte den Aufbau einer neuen deutschen Front am westlichen Ufer der Nogat ermöglicht, die sich weiter von Graudenz über Zempelburg und Märkisch Friedland bis nach Stargard erstreckte. Am östlichen Teil der Pommernstellung hatten sowjetische Kräfte grosse Einbrüche an der Front der deutschen 2. Armee erzielt, die bis zum 11. Februar kritisch wurden.

Infolge der erfolgreichen Weichsel-Oder-Operation hatte auch die 1. Weissrussische Front unter Marschall Schukow Anfang Februar 1945 Brückenköpfe am westlichen Ufer der Oder errichtet und stand etwa 60 Kilometer vor Berlin. Das Oberkommando der Wehrmacht begann mit der Verlegung von Teilen der neu aufgestellten Heeresgruppe Weichsel unter Reichsführer SS Heinrich Himmler nach Ostpommern. Damit sollte die rechte Flanke der 1. Weissrussischen Front gebunden und die Gefahr für Berlin abgewendet werden. Die deutsche Heeresgruppe umfasste die 2., 9. und 11. Armee und insgesamt bis zu 26 Divisionen (davon vier Panzerdivisionen). Das sowjetische Oberkommando Stawka befahl der 2. Weissrussischen Front, die Pommernstellung anzugreifen und die gegnerischen Truppen der 2. Armee zu zerschlagen.

Erste Etappe

Sowjetischer Angriff

Am 10. Februar begann der Angriff Rokossowskis. In zehn Tagen erbitterter Kämpfe gelang der Roten Armee nur ein verhältnismässig begrenzter Einbruch von 40 bis 60 Kilometern in die deutschen Verteidigungslinien. Das seit Ende Januar eingeschlossene Schneidemühl musste am 14. Februar kapitulieren. Die deutsche 32. Infanterie-Division musste in mehrtägigen Kämpfen von Firchau auf Schlochau zurückweichen, in wechselvollen Kämpfen fiel Deutsch-Briesen am 16. Februar in sowjetische Hände.

Es wurde schnell ersichtlich, dass die Kräfte der 2. Weissrussischen Front nicht ausreichten, um einen Erfolg der Operation, nämlich die Zerschlagung der deutschen Verbände in Ostpommern, zu garantieren. Die Stawka befahl daraufhin das Eingreifen der 1. Weissrussischen Front in die Kämpfe. Marschall Schukow erkannte frühzeitig deutsche Truppenkonzentrationen im Raum Stettin. Der rechte Flügel der 1. Weissrussischen Front wurde durch die 1. Gardepanzerarmee verstärkt und zusätzlich die 47. Armee sowie die 3. Stossarmee als Reserve bereitgestellt.

Deutscher Gegenangriff

Am 15. Februar erfolgte mit dem Unternehmen Sonnenwende der erwartete deutsche Gegenangriff, der anfangs mit drei, ab 16. Februar mit sechs Divisionen geführt wurde. Die 11. SS-Panzerarmee unter dem SS-General Felix Steiner führte die Offensive auf etwa 45 Kilometer Breite nach Süden, von Norden aus dem Raum Stargard sollte zunächst der Durchbruch nach Süden erfolgen, in der zweiten Phase wurde von Nordosten her die Aufhebung der Belagerung von Küstrin angestrebt.

Am rechten Flügel wurde das XXXIX. Panzerkorps unter Generalleutnant Karl Decker aus dem Raum Stargard in südwärtige Richtung angesetzt, um auf Dölitz durchzubrechen. Unterstellt waren 10. SS-Panzer-Division „Frundsberg“, Panzer-Division Holstein, 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division und 28. SS-Panzergrenadier-Division.

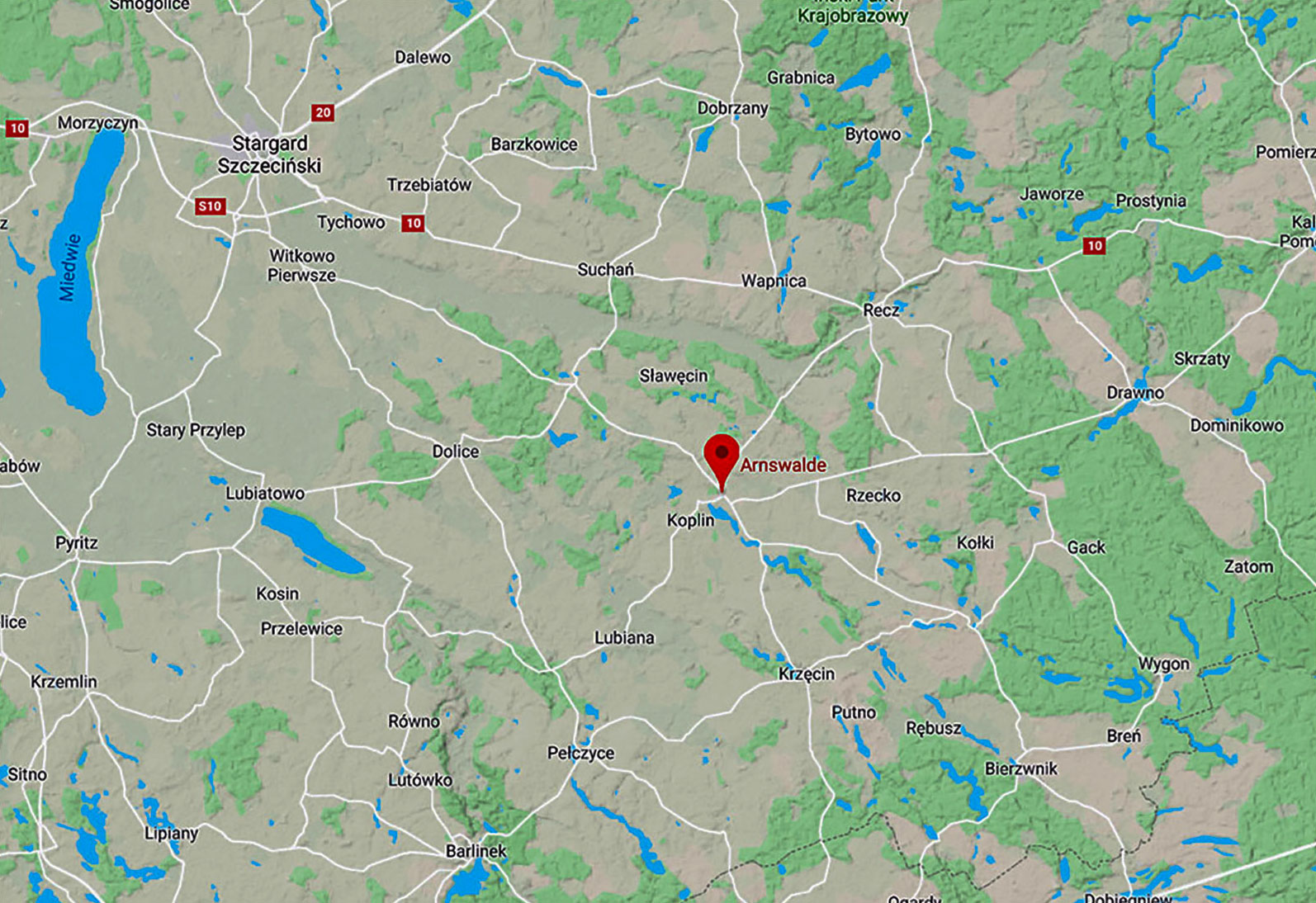

Im Zentrum sollte das III. (germanisches) SS-Panzerkorps unter Generalleutnant Martin Unrein aus der Linie Jakobshagen-Zachan angreifen und versuchen das belagerte Arnswalde zu entsetzen. Zugeteilt waren die 11. und 23. SS-Panzergrenadier-Division, 27. SS-Grenadier-Division und Führer-Begleit-Division.

Am linken Flügel deckte das X. SS-Armeekorps unter Generalleutnant Günther Krappe, das parallel zum III. Panzerkorps auf Landsberg vorstossen sollte. Zugeteilt waren die 163. und 281. Infanterie-Division sowie Führer-Grenadier-Division und 104. Panzer-Jagd-Brigade.

Die 11. SS-Division „Nederland“ eröffnete am 15. Februar den Angriff; den Überraschungseffekt nutzend, gelang der Entsatz der deutschen Garnison in Arnswalde. Die sowjetische 47. Armee wurde innerhalb von drei Tagen acht bis zwölf Kilometer zurückgeworfen. Schukow führte dagegen am 19. Februar auch die 61. Armee sowie das 7. Garde-Kavallerie-Korps in die Kämpfe ein. Den drei Schützenkorps der sowjetischen 61. Armee (General Below) gelang es in harten Kämpfen Arnswalde zurückzuerobern. Wegen pausenloser deutscher Gegenangriffe wurden aber von den beiden Panzerarmeen kaum weitere Fortschritte gemacht, zwecks Umgruppierung befahl Marschall Schukow vorerst den Angriff abzubrechen. Die an der Grenze Westpreussens abgeschnittene deutsche 83. Infanterie-Division begann am 17. Februar den Ausbruch aus dem Kessel von Graudenz, dabei wurde das Grenadier-Regiment 257 völlig vernichtet.

Zweite Etappe

Am 24. Februar rückten die beiden sowjetischen Fronten vor: die 2. Weissrussische in Richtung Köslin und die 1. Weissrussische in Richtung Kolberg. Bis zum 28. Februar war beiderseits Neustettin ein breite Frontlücke aufgerissen, durch welche sowjetische Truppen nach Norden auf Bublitz strömten. Bereits am 1. März waren die Sowjets östlich von Köslin abermals zur Ostsee durchgedrungen. Am 3. März erreichte die unter Schukow stehende polnische 1. Armee unter General Poplawski bei Kolberg die Küste der Ostsee. Erfolgreich griffen auch die Truppen der 2. Garde-Panzerarmee des Generals S. I. Bogdanow in die Kämpfe bei Stargard ein, das 9. Panzerkorps erreichte am 5. März die Ostseeküste und besetzte Kammin. Teile des an der Küste vorstossenden 8. Garde-mechanischen Korps (General Dremow) brachen am 5. März den Widerstand der deutschen Truppen und eroberten Belgard (Bialogard) und Köslin.

Bis zum 5. März wurden die deutschen Verbände in zwei Teile zerschnitten; die Rote Armee erreichte die Ostsee. Die Landkreise Rummelsburg, Bütow, Schlawe und Lauenburg waren abgeschnitten, grosse Teile der Zivilbevölkerung befanden sich noch immer in ihren Heimatorten. Deren Fluchtweg nach Westen war jetzt verlegt und nur mehr über Danzig, Gdingen (Gotenhafen) und Stolpmünde offen.

Schlusskämpfe bei Altdamm und an der Danziger Bucht

Im Westen begann die 47. Armee und die 3. Stossarmee den von der deutschen 3. Panzerarmee gehaltenen Brückenkopf von Altdamm zu umfassen, der sich auf 80 Kilometer zwischen Greifenhagen und Gollnow erstreckte. Die angegriffene deutsche Korpsgruppe des Generals von Tettau konnte sich bis 9. März mit 16.000 Mann und etwa 40.000 Flüchtlinge über Schivelbein nach Norden zu den Seebädern Hoff und Horst durchschlagen. Sich entlang der Küste weiter bis Dievenow zurückkämpfend, konnte sich die Gruppe Tettau am 11. und 12. März mit Hilfe der Kriegsmarine über See zur Insel Wolin absetzen.

Am 5. März drangen die Sowjets in Bütow ein, am 8. März besetzten sie Stolpmünde. Am 8. März wurde die 1. Garde-Panzerarmee vorübergehend der Front Rokossowskis zugeteilt, Teile des 3. Garde-Panzerkorps und das 132. Schützenkorps der 19. Armee (General Koslow) besetzten gemeinsam die Stadt Stolp. Um den Vormarsch der Truppen zu beschleunigen, befahl Marschall Rokossowski auch das 8. und 1. Garde-Panzerkorps einzuführen, um mit dieser starken Panzermacht direkt auf Danzig durchzubrechen. Das 3. Garde-Panzerkorps sollte dabei auf Gdynia angesetzt werden. Die Truppen des 1. Garde-Panzerkorps sollte die 19. Armee überholen und spätestens am 12. März die Küste der Danziger Bucht erreichen. Die Truppen der 2. Stossarmee sollten von Süden her auf Danzig vorrücken.

Bis zum 10. März kontrollierten die Truppen der 1. Weissrussischen Front die Ostseeküste von Kolberg bis zur Odermündung, an diesem Tag besetzten sowjetische Truppen Łeba und Lębork. Die Truppen der deutschen 2. Armee, die im Danziger Raum standen, traten am 12. März unter den Oberbefehl des Generals von Saucken, weil Generaloberst Weiss das Kommando der übergeordneten Heeresgruppe Nord übernahm. Am 18. März fiel auch das belagerte Kolberg in polnische Hand.

Am 19. März wurden die Reste des deutschen XXIII., XXVII. Armee-Korps, sowie das XXXXVI. Panzer-Korps im Raum Danzig, beziehungsweise das XVIII. Gebirgskorps auf der Frischen Nehrung und im Raum Stutthof abgedrängt. Am 21. März gelang der sowjetischen 70. Armee nördlich Zoppot bei Klein Katz die Stellungen des VII. Panzerkorps zu durchbrechen und die Küste zu erreichen. Dadurch wurde Gotenhafen von Danzig abgeschnitten und eingekesselt, das dazwischen liegende Zoppot fiel am 23. März in sowjetische Hand.

Im Westen konnte bis zum 21. März der deutsche Brückenkopf von Altdamm von den Sowjets beseitigt werden. Die deutsche 3. Panzerarmee, die seit 10. März dem Oberbefehl von General von Manteuffel unterstand, verlor dabei 12.000 Soldaten, 126 Panzer sowie 354 Geschütze und Granatwerfer und musste sich auf das westliche Ufer der Oder zurückziehen.

Am 28. März nahm die Rote Armee Gotenhafen (9.000 deutsche Kriegsgefangene) und am 30. März Danzig (10.000 deutsche Kriegsgefangene) ein. Die Reste der deutschen 2. Armee wurden bis zum 4. April zerschlagen. Die nordwestlich von Danzig auf der Oxhöfter Kämpe und auf der Halbinsel Hela, sowie die bei Stutthof stehenden deutschen Verbände leisteten noch bis zum 9. April 1945 anhaltenden Widerstand.

Folgen

Die Rote Armee beschreibt ihre Erfolge selbst so: Sie stiess auf einer 460 Kilometer breiten Front 130 bis 150 Kilometer nach Westen vor und zerschlug 20 Divisionen und acht Brigaden der Wehrmacht (6 Divisionen und 3 Brigaden vollständig). 100.000 deutsche Soldaten seien in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten; 680 Panzer, 3.470 Geschütze, 431 Flugzeuge und 277 Schiffe der Wehrmacht wurden allein von der 2. Weissrussischen Front erbeutet. Gegenüber solchen von der Roten Armee gemachten Angaben über die Höhe der gegnerischen Verluste ist aber grundsätzlich Vorsicht angebracht. Die sowjetischen Verluste betrugen, ebenfalls nach eigenen Angaben, 226.000 Soldaten (davon 53.000 Tote und Vermisste); die Verluste der polnischen Einheiten beliefen sich demnach auf 8.668 Soldaten (davon 2.575 Tote und Vermisste). Zudem habe die Rote Armee in den Kämpfen in Ostpommern 1027 Panzer, 1.005 Geschütze und 1.073 Flugzeuge verloren.

Die Angst der deutschen Bevölkerung in den eroberten Gebieten vor sowjetischer Besetzung und vor der „Rache der Eroberer“ führte zu einer Massenflucht der deutschen und kaschubischen Bevölkerung Richtung Westen; sie konnten nach Kriegsende nicht zurückkehren und wurden Heimatvertriebene.

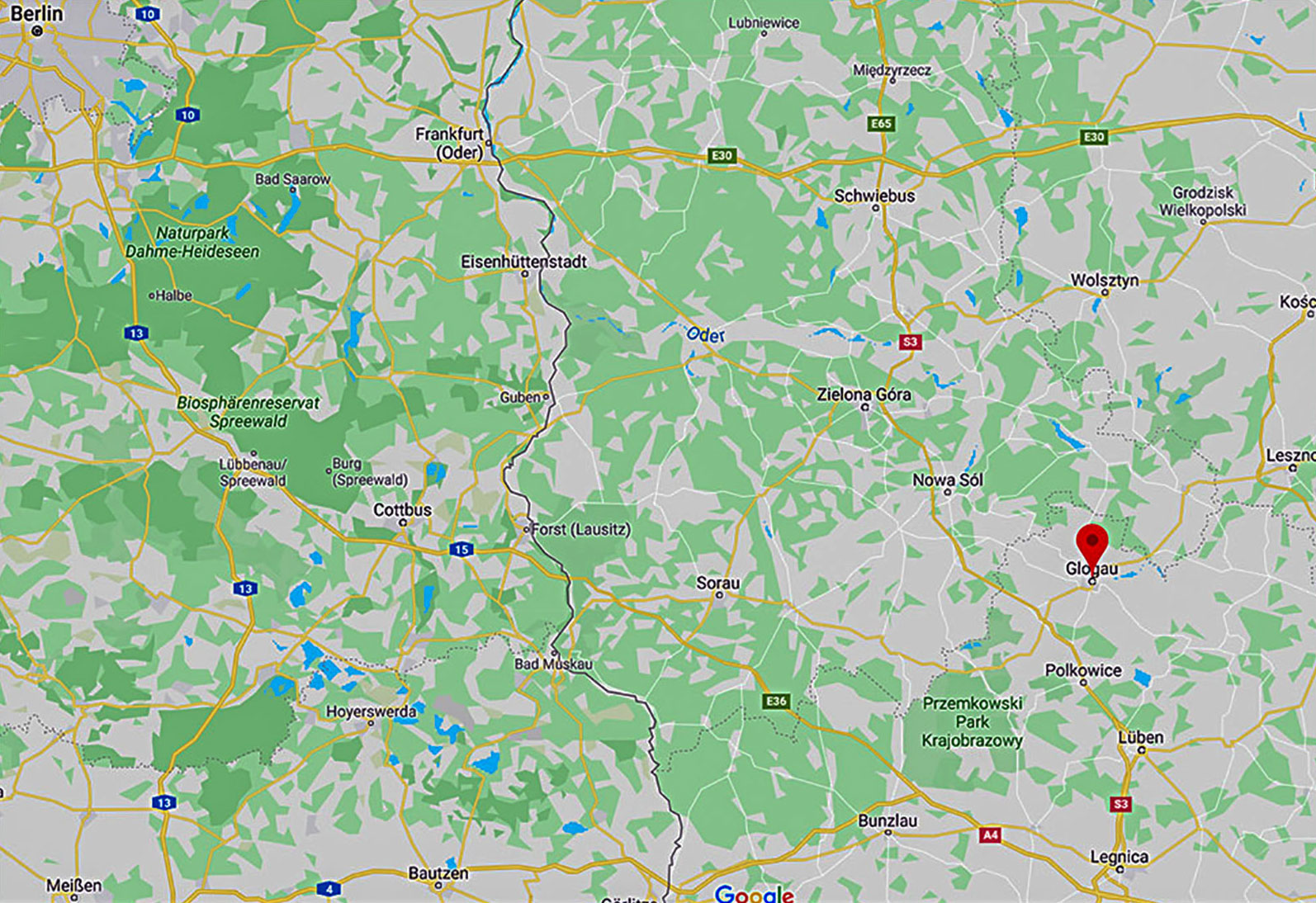

Belagerung von Glogau (11.02.1945 – 01.04.1945)

Die Belagerung von Glogau fand am Ende des Zweiten Weltkrieges statt. Am 11. Februar 1945 wurde die zur Festung erklärte schlesische Stadt Glogau von der Roten Armee eingeschlossen und bis zum 1. April 1945 belagert.

Ausbau zur Festung

Glogau war früher eine alte preussische Festungsstadt, welche aber bis 1913 vollständig entfestigt worden war. Gegen Ende1944 wurde die Stadt Glogau im Rahmen des so genannten „Guderian-Plans“ (benannt nach Generaloberst Heinz Guderian) zur Befestigung der Ostgrenzen wiederum zur Festung erklärt. Zur Anlage eines äusseren Verteidigungsgürtels wurden Feldstellungen und Panzergräben ausgehoben. Die in der Stadt vorhandenen Kasernengebäude der Lüttich-, Hindenburg- und Brückenkopfkaserne wurden dabei als Verteidigungsschwerpunkte in diesen äusseren Verteidigungsgürtel miteinbezogen. Des Weiteren wurde im Stadtzentrum ein innerer Verteidigungsring angelegt. Dieser verlief weitgehend entlang der historischen Festungsanlagen. Dieser innere Verteidigungsring wurde mit unterirdischen Verbindungswegen über Kellerdurchbrüche, Barrikaden und Laufgräben versehen. Die Festung Glogau verfügte jedoch nicht über moderne, festungsartige Verteidigungsanlagen im eigentlichen Sinne. Alle Verteidigungsanlagen waren lediglich improvisierte stärker befestigte Feldstellungen. Der Aufbau dieser Verteidigungsanlagen erfolgte durch Volkssturmmänner. Die Festung Glogau verfügte über keine schweren Festungswaffen oder Panzerjägerabteilungen.

Verteidiger

Die Besatzung der Festung Glogau bestand aus folgenden Einheiten:

- Pionier-Ersatz- und Ausbildungsbataillon 213

- Angehörige eines ROB-Lehrgangs

- Pionierkompanie 61 des Festungspionierstabes 9

- Festungsinfanteriebataillon 1445

- Landeschützenbataillon 1091

- Festungsartillerieabteilung 61

- einige Transport- und Versorgungseinheiten

- Fünf Volkssturmbataillone (aus männlichen Einwohnern Glogaus und umgebender Dörfer im Alter von 16 bis 60 Jahre gebildet)

Die Gesamtstärke der Besatzung der Festung Glogau betrug 6.000 bis 7.000 Soldaten. Von diesen waren aber nur maximal 1.500 kriegserfahren. An Artillerie standen lediglich einige Flakgeschütze zur Verfügung. Festungskommandant war zunächst Oberst Schön. Dieser fiel am 12. Februar 1945. Sein Nachfolger wurde Oberst Jonas zu Eulenburg.

Einschliessung

Anfang Februar wurde die deutsche Verteidigungsstellung längs des Flusses Oder durch sowjetische Truppen durchbrochen. Die Festung Glogau wurde am 11. Februar 1945 von allen rückwärtigen Verbindungen abgeschnitten. Einen Tag später fiel auch der Brückenkopf an der alten Oder. Die Einschliessungsfront verlief nun im Norden entlang der Dominsel, im Osten, Süden und Westen entlang des äusseren Verteidigungsringes von der Schiffswerft Zarkau über die Lüttichkaserne, das Stadion, die Promenade, die Hindenburgkaserne und dem Bahnhofsgelände bis zum Fluss Oder. Die Belagerer waren in einer strategisch günstigen Position. Durch die Eroberung der strategisch wichtigen Bismarckhöhe zu Anfang der Belagerung erlangten die sowjetischen Truppen tiefen Einblick in das gesamte Festungsgebiet. Um die Stadt möglichst schnell einzunehmen, um Truppen für die Schlacht um Berlin freizubekommen, begannen die sowjetischen Truppen mit Artillerieschlägen und Luftangriffen. Die Stadt wurde hierbei weitgehend zerstört.

Kapitulation

Am 31. März 1945 drangen sowjetische Einheiten in die Stadt ein. Es kam zu schweren Häuserkämpfen. Zum Schluss wurden noch das Kreishaus und andere kleine Stützpunkte in der Innenstadt verteidigt. Die Stadt war nun in einen östlichen und einen westlichen Verteidigungsabschnitt geteilt. Eine einheitliche Führung der beiden Bereiche war nicht mehr möglich, da Funk- und Drahtverbindungen unterbrochen waren. Als sowjetische Truppen vor dem Befehlsstand des Festungskommandanten standen, gab Eulenburg die Meldung weiter: „Die Festung ist frei, handle jeder nach eigenem Ermessen. Eulenburg“. Etwa 800 Soldaten, darunter Eulenburg, versuchten in drei Gruppen aus der Belagerung auszubrechen. Die nur mit leichten Waffen und wenig Munition ausgestatteten Soldaten wurden fast alle getötet oder gefangen genommen. Nur wenige gelangten bis zu den deutschen Linien. In Glogau selbst kapitulierten einzelne Kampfeinheiten.

Kampffolgen

Die Stadt Glogau wurde während der Kämpfe zu rund 90 % zerstört. Im Kampf wurden auf deutscher Seite etwa 2500–3000 Soldaten und Zivilisten getötet. Auf sowjetischer Seite fielen etwa 3500 Soldaten.

Nennungen im Wehrmachtsbericht

Die Kämpfe um Glogau wurde im Wehrmachtsbericht vom 28. Januar bis zum 3. April 1945 17-mal erwähnt. Der Wehrmachtbericht der Abteilung für Wehrmachtpropaganda des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) kam täglich im Grossdeutschen Rundfunk und wurde in den Tageszeitungen abgedruckt. Am 3. April meldete der Wehrmachtsbericht als letzte Propaganda-Meldung über die Kämpfe:

„Die seit dem 12. Februar eingeschlossene Besatzung der Festung Glogau hat unter Führung ihres Kommandanten, Oberst Graf zu Eulenburg, in mehr als sechswöchigen Kämpfen die wichtigen Oderübergänge für den Feind gesperrt und starke Kräfte der Sowjets gebunden. Auf engsten Raum zusammengedrängt, wurde die tapferen Verteidiger nach Verschuss der letzten Munition vom Gegner überwältigt“.

Unternehmen Sonnenwende (15.02.1945 – 18.02.1945)

Unternehmen Sonnenwende, auch bekannt als „Unternehmen Husarenritt“ oder die „Stargarder Panzerschlacht“, war eine deutsche Offensivoperation an der Ostfront, die vom 15. bis 18. Februar 1945 während der Schlacht um Ostpommern stattfand. Die Wehrmacht sah ursprünglich den Decknamen Husarenritt vor, aber die SS bestand auf dem Namen Sonnenwende. Ursprünglich als eine grosse Offensive geplant, wurde es schliesslich als lokal begrenzter Angriff ausgeführt. Dieser wurde von der Roten Armee zurückgeschlagen, aber er hatte dazu beigetragen, den geplanten Angriff auf Berlin durch das sowjetische Oberkommando verschieben zu lassen.

Planung

General Heinz Guderian hatte ursprünglich geplant, eine grosse Flankenoffensive gegen die 1. Weissrussische Front östlich der Oder ausführen zu lassen. Die sowjetischen Streitkräfte sollten sowohl aus Stargard in Pommern im Norden als auch aus Glogau in Schlesien und Guben in Brandenburg im Süden angegriffen werden. Um diese Pläne durchzuführen, forderte er, dass der Kurland-Kessel evakuiert werden sollte, sowie das Räumen von Italien und Norwegen, um ausreichend Truppen zur Verfügung zu haben.

Ziele

In ihrer endgültigen Form bestand das Unternehmen Sonnenwende aus einer stärkeren Gegenoffensive durch die drei Korps der 11. SS-Panzerarmee, die in Pommern gegen die Spitzen der 1. Weissrussischen Front eingesetzt wurden. Die deutschen Kräfte sollten zunächst entlang einer 50-km-Front rund um Stargard in Richtung Süd-Osten nach Arnswalde vorgehen. Ihr Ziel war die Befreiung der eingeschlossenen deutschen Garnison in Küstrin.

Ergebnis

Der Angriff scheiterte nach kleineren Anfangserfolgen und endete mit dem Rückzug über die Oder.

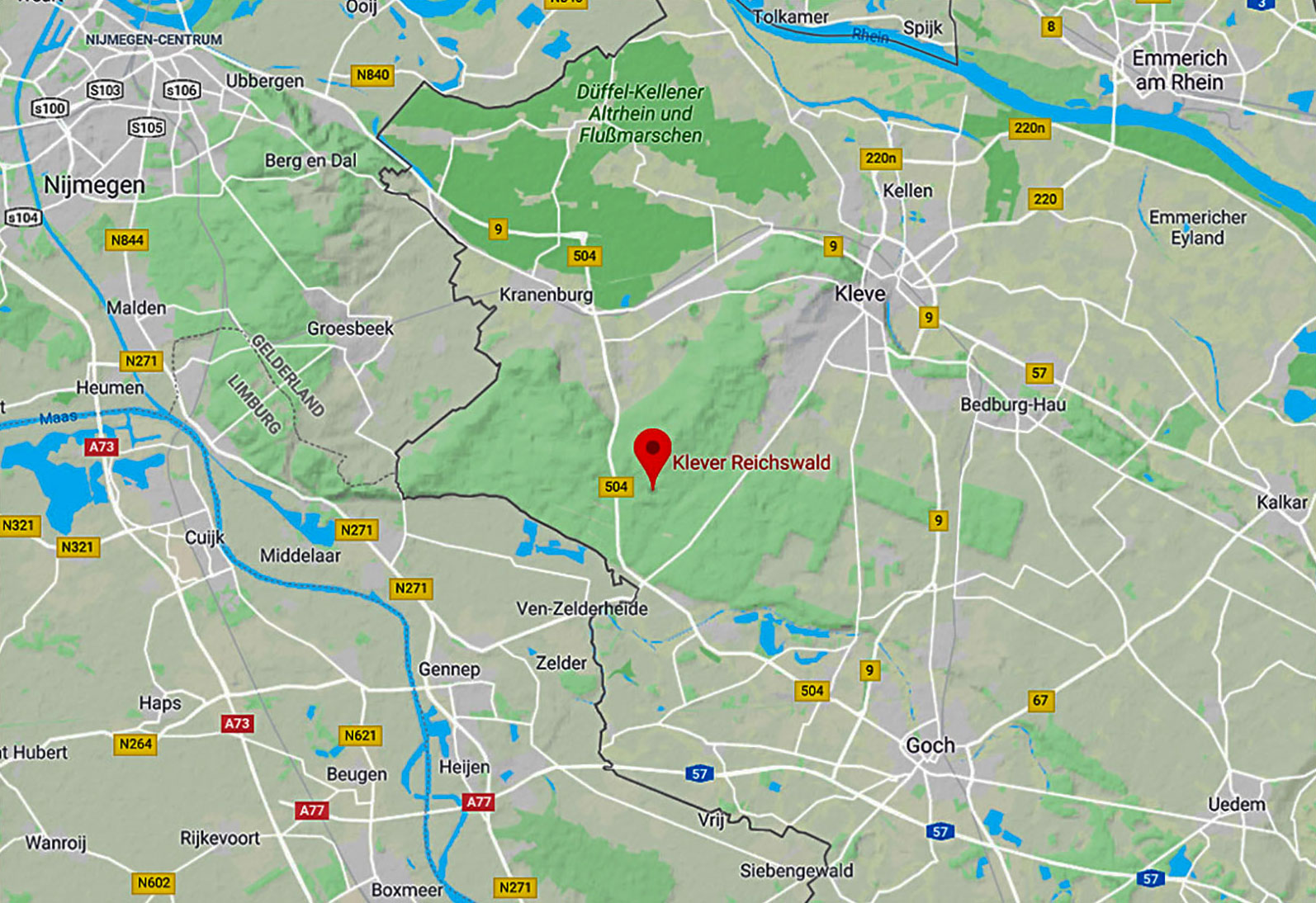

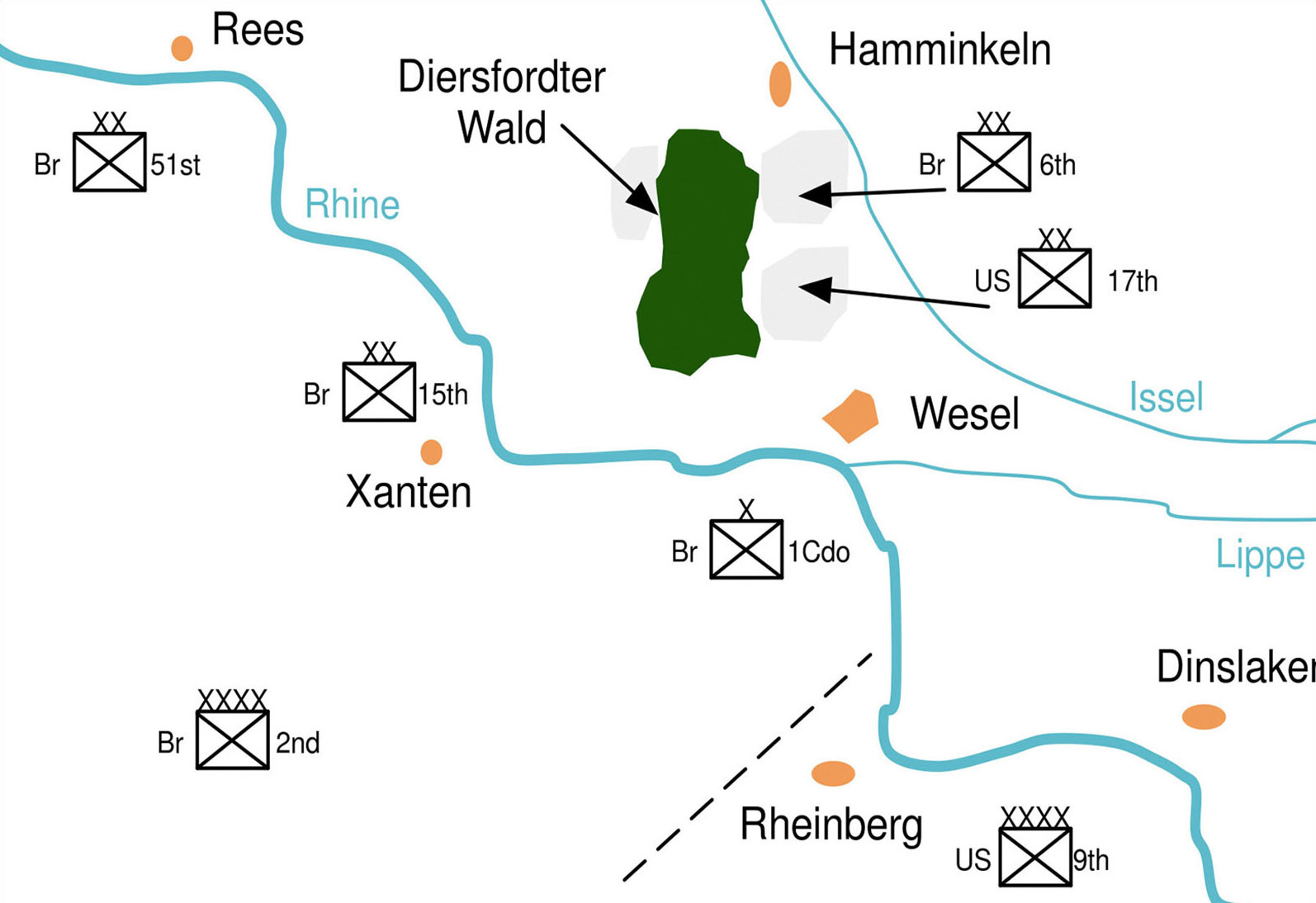

Operation Blockbuster (26.02.1945 – 03.03.1945)

Die Operation Blockbuster wurde am Ende der grösseren Operation Veritable – in Deutschland als Schlacht im Reichswald bekannt – von der kanadischen 1. Armee, verstärkt vom britischen XXX. Korps, durchgeführt. Sie fand Ende Februar/Anfang März 1945 statt.

Die Operation Blockbuster wurde am Ende der grösseren Operation Veritable – in Deutschland als Schlacht im Reichswald bekannt – von der kanadischen 1. Armee, verstärkt vom britischen XXX. Korps, durchgeführt. Sie fand Ende Februar/Anfang März 1945 statt.

Im Februar 1945 rechneten die Alliierten damit, den Reichswald bei Kleve innerhalb von drei bis vier Tagen erobern zu können. Zuvor waren sie zügig vorangekommen: nach der Operation Blackcock (Eroberung des Rur-Dreiecks zwischen Roermond, Heinsberg und Sittard) vom 14. bis 26. Januar hatte die deutsche Wehrmacht die Maas-Rur-Stellung zwischen Heinsberg und Venlo kampflos geräumt, um einer Umklammerung zu entgehen. Veritable dauerte an – unter anderem wegen einer Schlechtwetterperiode, die die Alliierten daran hinderte, ihre völlige Luftüberlegenheit voll zu nutzen. Der kanadische Kommandeur, General Henry Crerar, beschloss, am 26. Februar 1945 die ‚Operation Blockbuster‘ zu starten.

Drei anglo-kanadische Divisionen zogen nordwestwärts. Dabei stiessen sie u. a. an zwei Stellen auf heftigen Widerstand: am „Hochwald-Gap“ (Gap = engl. für „Schneise“), einer Schneise zwischen dem Uedemer Hochwald und dem Tüschenwald, sowie nördlich von Uedem am Uedemer Totenhügel. Dort wurden kanadische Panzer in ihre bis dahin schwerste Panzerschlacht verwickelt. Der Bahnhof in Marienbaum hatte im Winter 1944/45, als der Niederrhein Frontgebiet war, strategische Bedeutung. Bei der Schlacht am Totenhügel bei Uedem im Februar 1945 erfolgte der Transport der Panzer ständig über den Marienbaumer Bahnhof. Bei Bombenangriffen auf den Bahnhof Marienbaum am 27. und 28. Februar 1945 wurde auch Marienbaum zu 40 % zerstört.

Die Angriffe auf das Hochwald-Gap begannen am 27. Februar und hielten bis zum 2. März an, als das ‚Lake Superior Regiment‘ unter schweren Verlusten einen Durchbruch schaffte und den westlichen Waldrand des Forstes sichern konnte.

Nach dem Ende der Kämpfe trafen sich am 3. März 1945 bei Geldern britische und US-Truppen. Letztere waren im Rahmen der Operation Grenade von Süden kommend nach Geldern vorgedrungen.

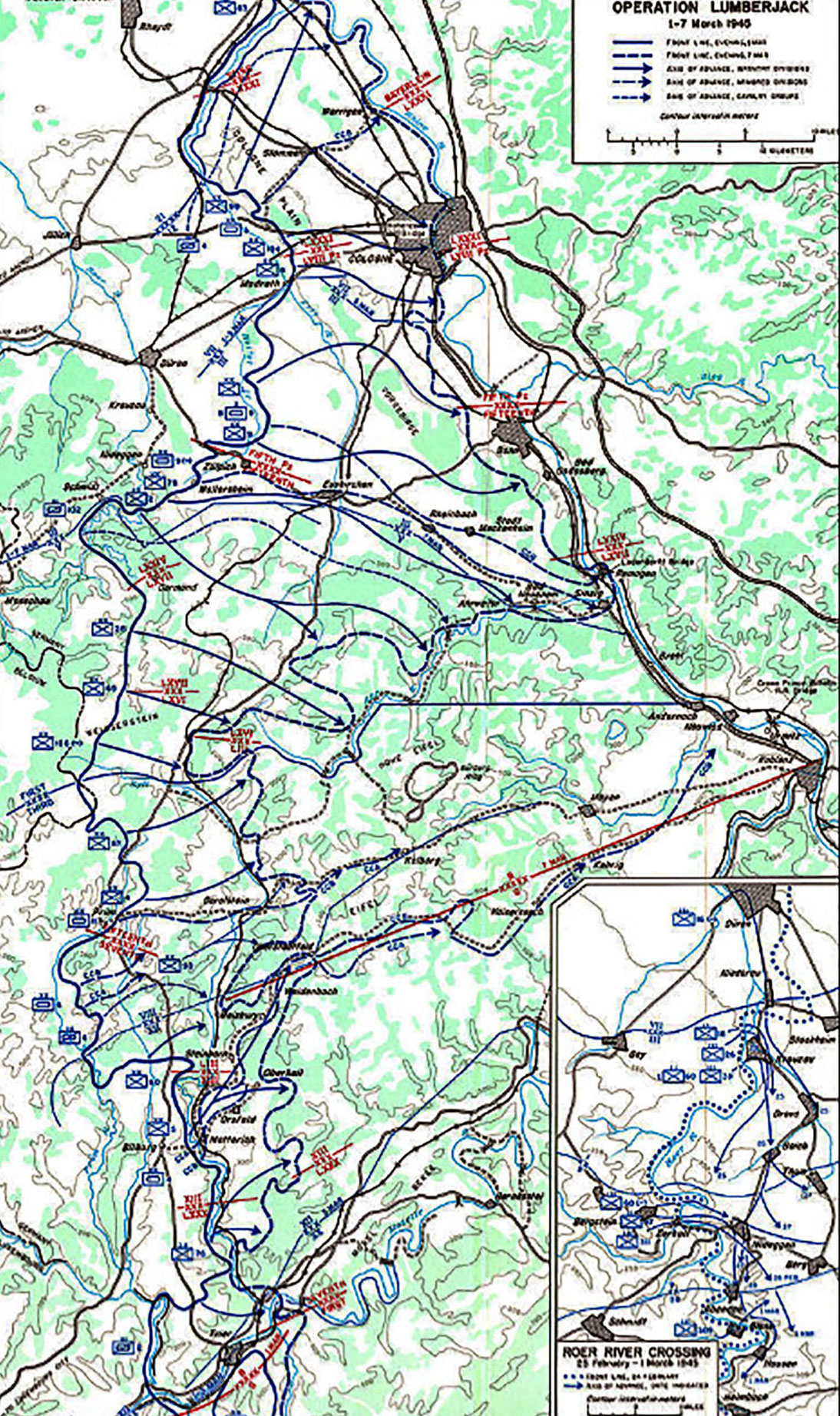

Operation Lumberjack (01.03.1945 – 22.03.1945)

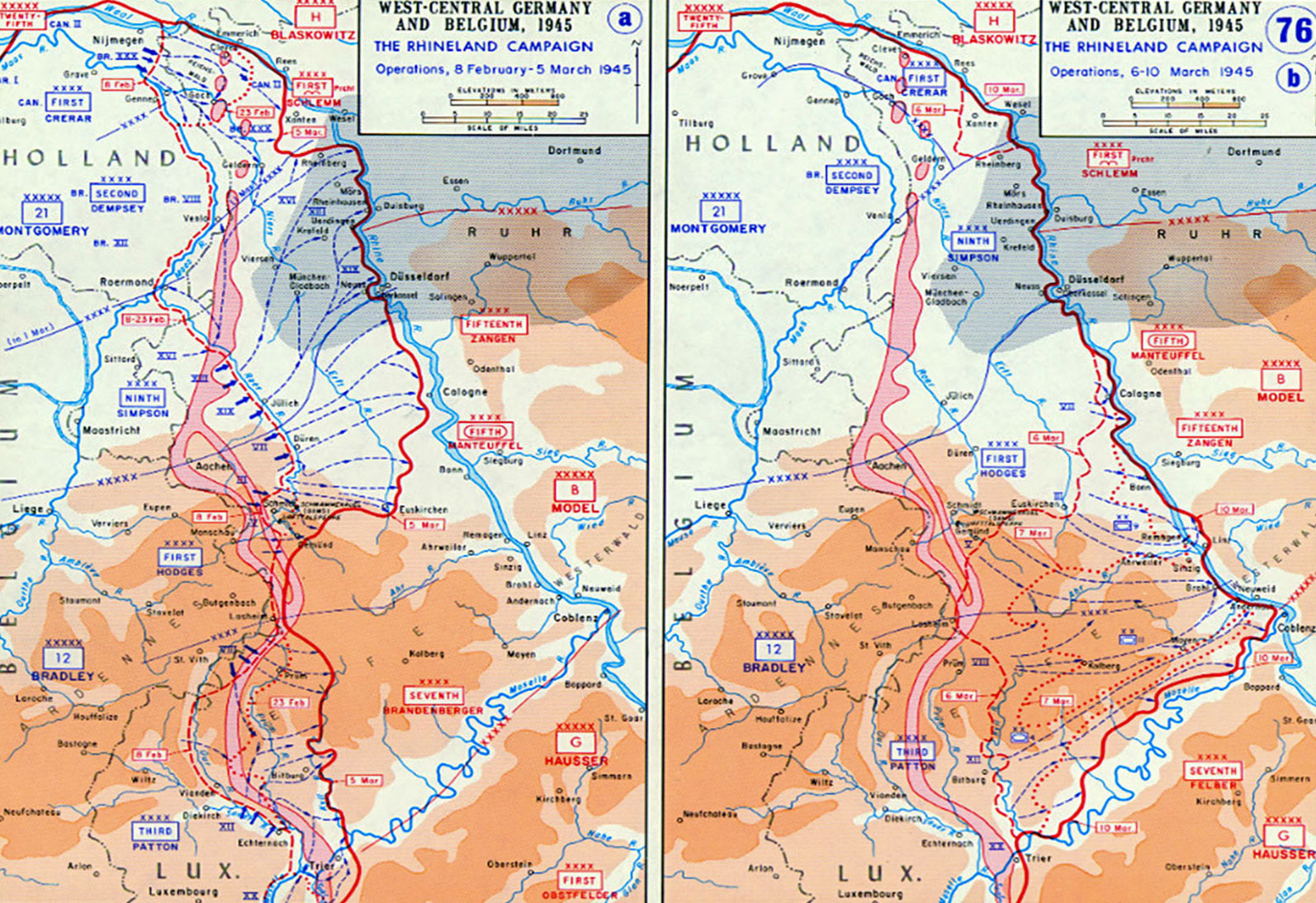

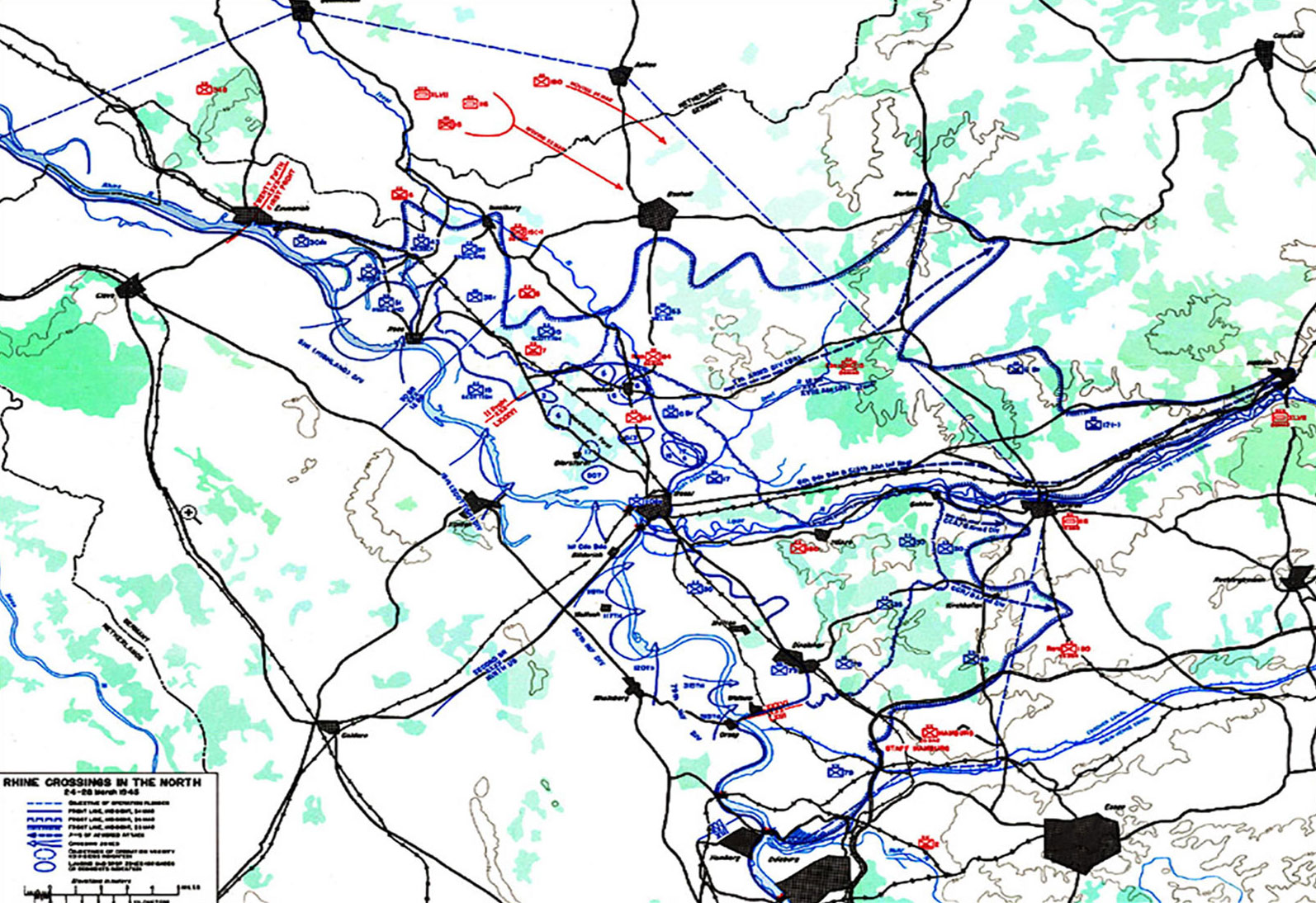

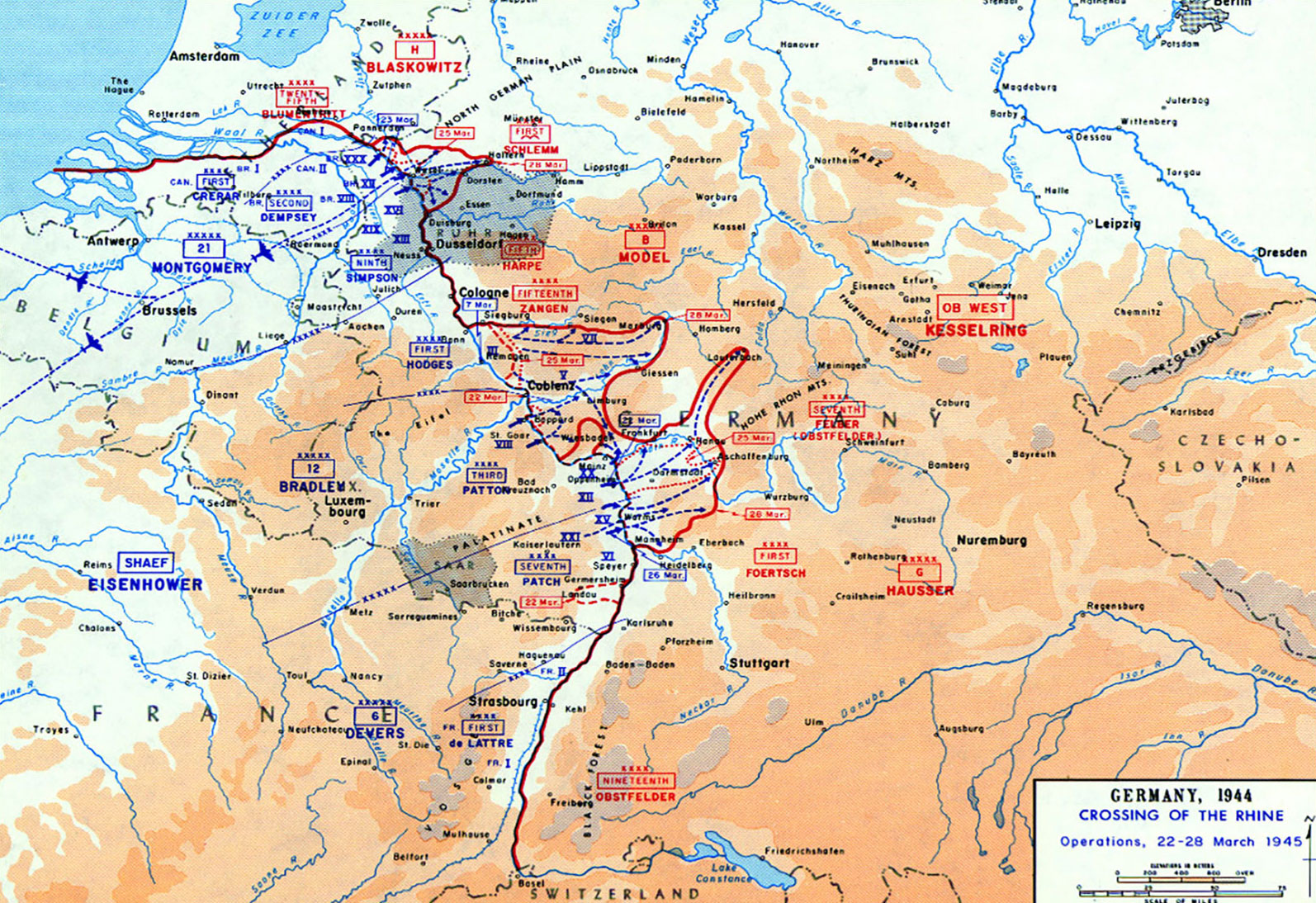

Die Operation Lumberjack (deutsch Unternehmen Holzfäller) war eine militärische Operation der Alliierten an der Westfront des Zweiten Weltkrieges im März 1945. Sie wurde durchgeführt von der amerikanischen 12th Army Group mit dem Ziel, das Westufer des Rheins zu erreichen. Sie schuf die Voraussetzungen für die anschliessende Rheinüberquerung der Heeresgruppe.

Ausgangslage

Die 21st Army Group unter Bernard Montgomery hatte sich im Rahmen der Operationen Veritable und Grenade entlang eines Rheinabschnitts bereits nördlich von Köln fest etabliert.

Plan

Die 12th Army Group unter General Omar Bradley bereitete sich nun vor, von ihren Positionen in der Eifel ebenfalls zum Rhein vorzurücken und wenn möglich intakte Brücken über den Fluss zu erobern. Bradleys Plan war es, mit der 1. US-Armee unter Cortney Hodges vom Raum Düren aus das Gebiet zwischen den Mündungen von Erft und Ahr in den Rhein zu säubern und sich im Raum Ahrweiler mit den Truppen der 3. US-Armee unter George S. Patton zu treffen, die gleichzeitig durch die Eifel vorrücken sollte. Im Erfolgsfall würde die Operation Köln einnehmen, den Bereich um Koblenz sichern und die 12th Army Group überall flussabwärts von Koblenz – wo die Mosel in den Rhein mündet – ans Rheinufer bringen. Die 12th Army Group hoffte auch, viele Kriegsgefangene zu machen.

Alliierte Kräfte

Während der Operation unterstanden von Nord nach Süd das VII., III. und V. US-Korps der 1. US-Armee.

Dem VII. US-Korps unterstanden die 8., 99. und 104. US-Infanteriedivision und die 3. US-Panzerdivision.

- Dem III. US-Korps waren die 1., 9. und 78. US-Infanteriedivision und die 9. US-Panzerdivision unterstellt.

- Dem V. US-Korps unterstanden vier Infanteriedivisionen (2., 28., 69., und 106.).

Die 7. US-Panzerdivision nahm nicht an der Operation teil und wurde dem V. Korps erst am 7. März unterstellt.

Die 3. US-Armee setzte ein:

- Das VIII. US-Korps mit der 4. und 87. US-Infanteriedivision sowie der 6. und 11. US-Panzerdivision,

- das XII. US-Korps mit der 5., 76. und 80. US-Infanteriedivision und der 4. US-Panzerdivision sowie

- das XX. US-Korps mit der 26. und 94. US-Infanteriedivision und der 10. US-Panzerdivision

Deutsche Kräfte

Ihnen gegenüber standen auf deutscher Seite (von Nord nach Süd):

Von der 15. Armee (Gustav-Adolf von Zangen):

- das LXXXI. Armeekorps unter Friedrich Köchling mit der 9. und 11. Panzer-Division, der 59. Infanterie-Division, der 363. Volksgrenadier-Division und der Division Nr. 476 und

- das LVIII. Panzerkorps unter Walter Krüger mit der 3. Panzergrenadier-Division, der 12. Volksgrenadier-Division und der 353. Infanterie-Division.

Von der 5. Panzerarmee (Hasso von Manteuffel):

- das LXXIV. Armeekorps unter Carl Püchler mit der 3. Fallschirmjäger-Division, der 85. Infanterie-Division und der 272. Volksgrenadier-Division,

- das LXVII. Armeekorps unter Otto Hitzfeld mit der 89. Infanterie-Division und der 277. Volksgrenadier-Division, und das

- Armeekorps unter Walther Lucht mit der 5. Fallschirmjäger-Division.

- Von der 7. Armee (Hans-Gustav Felber):

- das LIII. Armeekorps unter Edwin von Rothkirch und Trach mit der 167., 326. und 340. Volksgrenadier-Division,

- das XIII. Armeekorps unter Ralph von Oriola mit der 2. Panzer-Division sowie der 9., 79., 276. und 352. Volksgrenadier-Division,

- das LXXX. Armeekorps unter Franz Beyer mit der 212. und 560. Volksgrenadier-Division.

Verlauf

1. März 1945

Bradley startete Lumberjack am 1. März 1945. Im Norden schlug die 1. US-Armee zügig Brückenköpfe über die Erft, erreichte am 4. März Euskirchen und am 5. März die Ruinen des weitgehend zerstörten Köln. Während die 1. Armee in der Kölner Bucht relativ frei operieren konnte, musste die 3. US-Armee das wegarme Gelände der Hocheifel passieren und kam deutlich langsamer voran. Panzerspitzen der 4. US-Panzerdivision nahmen am 6. März bei Neunkirchen (Daun) den deutschen General Edwin von Rothkirch und Trach gefangen und konnten bis in die Nähe des Rheins bei Koblenz vordringen.

Innerhalb einer Woche wurde die Front 10 bis 40 Meilen (etwa 16–65 km) nach Osten verschoben. Im Norden erreichte das VII. US-Korps das Rheinufer in Köln, das III. US-Korps erreichte Positionen bei Bonn und Remagen. Noch weiter südlich stiess das V. US-Korps etwa 15–30 km in die Hocheifel entlang der Ahr vor.

7. März, Remagen

Im Operationsgebiet der 1. US-Armee stiess ein Trupp der 9. US-Panzerdivision (kommandiert von 2nd Lt. Karl H. Timmerman) am 7. März Richtung Remagen vor. Er war sehr überrascht zu sehen, dass die Ludendorff-Brücke, eine Eisenbahnbrücke über den Rhein, von den Deutschen noch nicht gesprengt worden war. Timmerman griff an; die Deutschen unternahmen einen Sprengversuch; durch die Explosion wurde die Brücke aber nur kurz aus ihren Lagern gehoben und fiel wieder dorthin zurück. Timmerman gelang es, die Brücke zu erobern; dies ging als das „Wunder von Remagen“ in die Annalen der Kriegsgeschichte ein. Innerhalb von 24 Stunden überquerten 8.000 Soldaten den Rhein in Richtung Ostufer. An der Eroberung waren neben US-amerikanischen auch belgische und britische Soldaten beteiligt. Die Sprengung der Kronprinz-Wilhelm-Brücke bei Urmitz gelang dagegen; sie wurde am 9. März 1945 gegen 7:30 durchgeführt, obwohl noch Hunderte von flüchtenden deutschen Soldaten auf der Brücke waren.

Damit hatten die Westalliierten endlich einen Brückenkopf über den Rhein. In der Schlacht von Remagen versuchten die Deutschen mit grossem Aufwand, die Brücke zu zerstören, was ihnen aber nicht gelang. Eisenhower wies Bradley an, fünf Divisionen über den Rhein zu verlegen, um den Brückenkopf zu sichern, aber er liess die 12th Army Group nicht sofort Gelegenheit von dem Vorteil ergreifen, der sich eröffnet hatte.

13. März 1945

Vielmehr wies Eisenhower Bradley am 13. März an, den Brückenkopf maximal 25 Meilen breit und 10 Meilen tief werden zu lassen.

17. März 1945

Die Brücke stürzte zwar am 17. März ein; bis dahin hatten westalliierte Truppen aber mehrere Pontonbrücken über den Rhein gebaut.

22. März 1945

Am Morgen des 22. März begann die 1. US-Armee unter Generalleutnant Hodges damit, Angriffe aus dem Gebiet des Remagener Brückenkopfes vorzutragen.

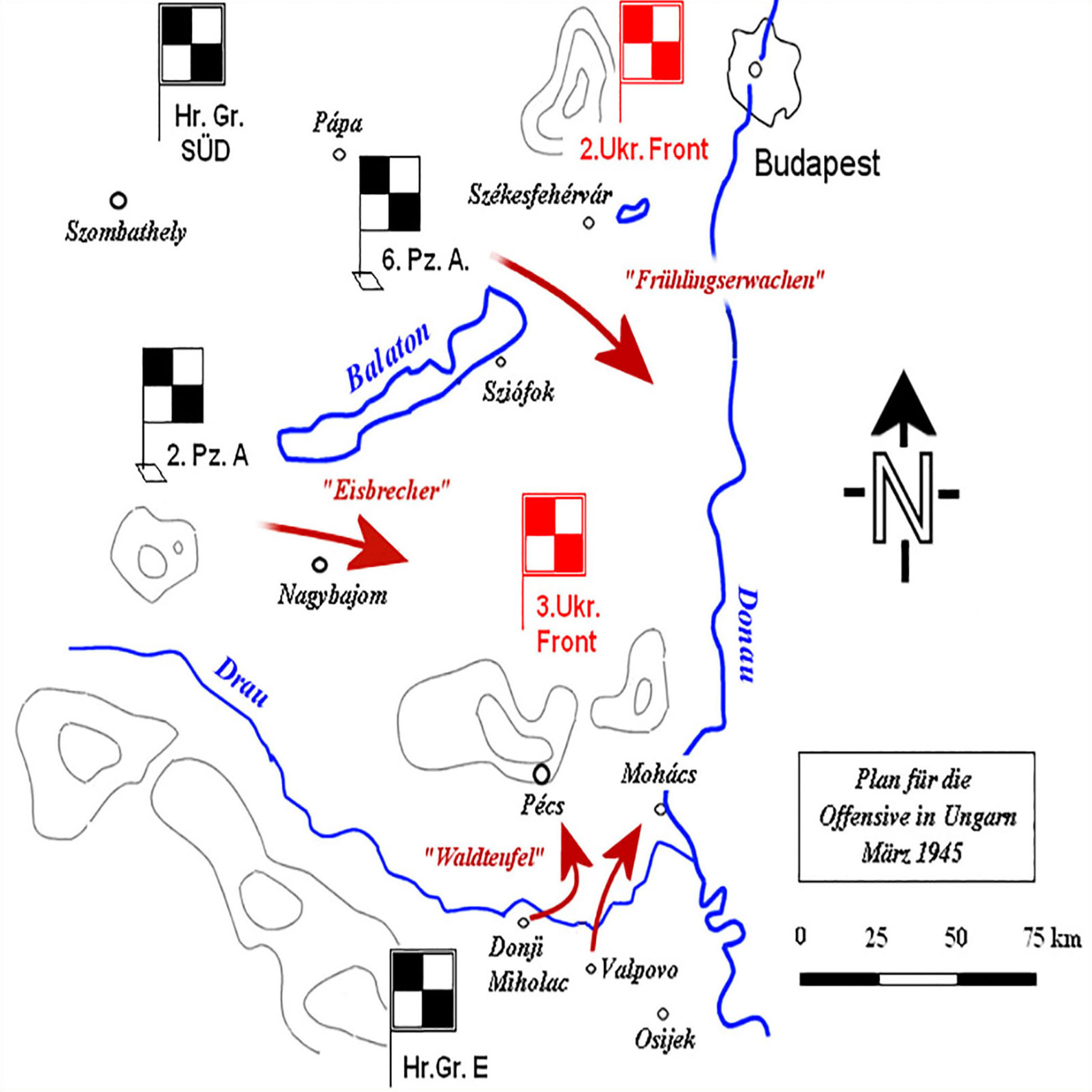

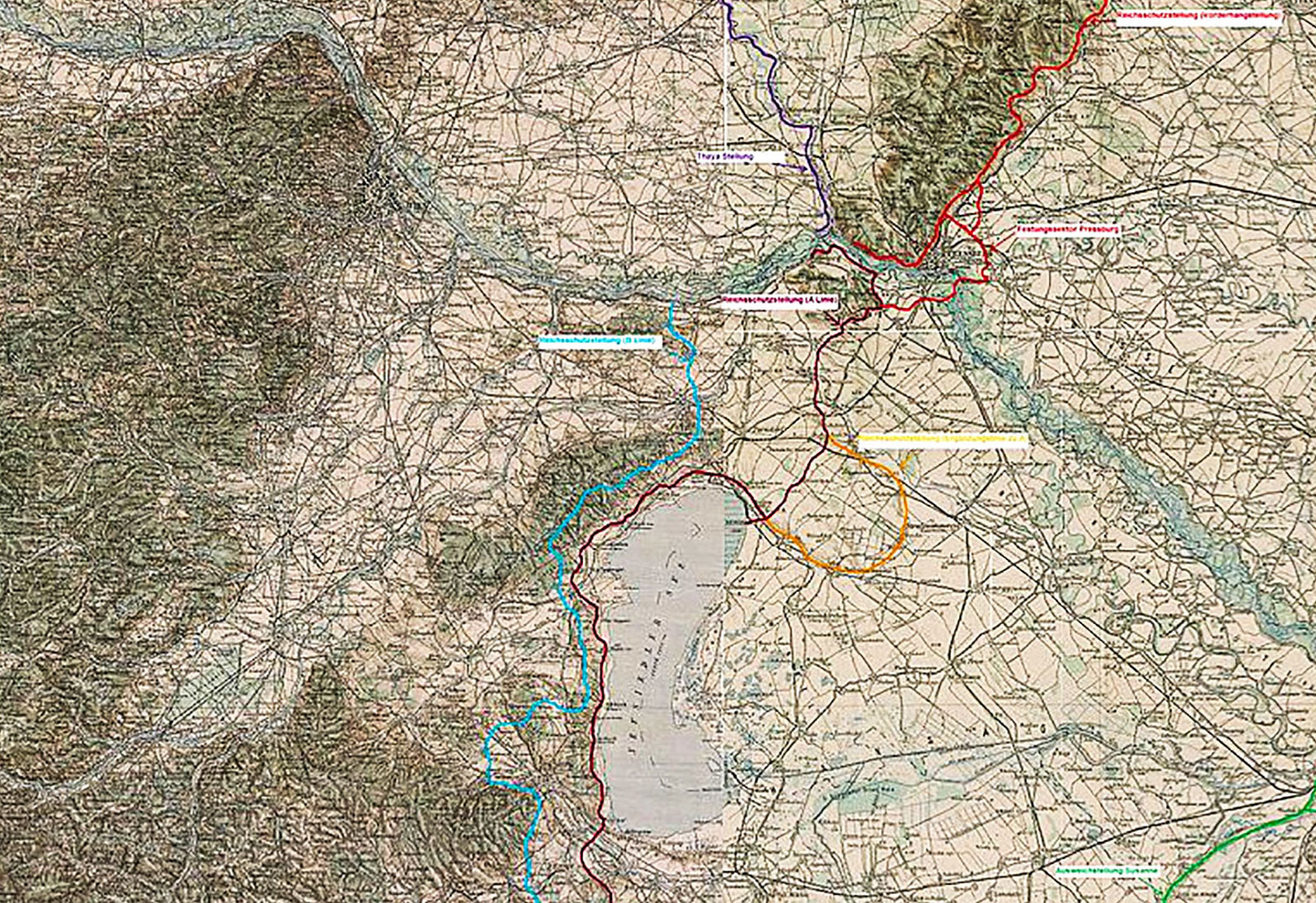

Plattenseeoffensive (06.03.1945 – 16.03.1945)

Als Plattenseeoffensive werden die letzten gross angelegten Angriffsoperationen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Darunter fallen die Unternehmen „Frühlingserwachen“ im Raum Plattensee-Velencer See-Donau, „Eisbrecher“ im Bereich südlich des Plattensees und „Waldteufel“ im Süden des Drau-Donau Dreiecks. Von der Westfront wurden Verbände an den Plattensee in Ungarn gebracht, um den Vormarsch der Roten Armee in Richtung Wien zu stoppen. Das erfolglose Unternehmen dauerte vom 6. März bis zum Beginn der sowjetischen Gegenoffensive am 16. März 1945.

Vorgeschichte

Der Roten Armee war es bis zum Jahresende 1944 gelungen, die Donau zu überschreiten und die ungarische Hauptstadt Budapest einzuschliessen (Belagerung von Budapest). Sie war südlich des Plattensees weit nach Westen vorgestossen. Die deutschen Gegenangriffe im Januar 1945 hatten daher das hauptsächliche Ziel, die Besatzung von Budapest (13. Panzer-Division, 60. Panzergrenadier-Division Feldherrnhalle, 8. SS-Kavallerie – Division „Florian Geyer“,22. SS-Freiwilligen -Kavallerie-Division „Maria Theresia“ sowie zahlreiche kleinere deutsche Einheiten und viele Verbände der ungarischen Armee) zu entlasten. Selbst der Einsatz der 3. SS-Panzer-Division „Totenkopf“ und der 5. SS-Panzer-Division „Wiking“ reichte jedoch nicht aus, um den Einschliessungsring zu durchbrechen. Die Unternehmen „Konrad 3“, sowie das Unternehmen „Südwind“ im Bereich südwestlich von Budapest konnten aber zumindest vorübergehend ein weiteres Vorgehen der Roten Armee in Richtung Westen verhindern.

Trotz der Kritik einiger deutscher Generäle (unter anderem Heinz Guderian) befahl Adolf Hitler, die nach dem Scheitern der Ardennenoffensive freiwerdende 6. Panzerarmee nicht an die Oder zur Verteidigung Berlins, sondern unter grösstmöglicher Geheimhaltung nach Ungarn zu verlegen. Dieser Verband unter Führung des SS-Oberst-Gruppenführers Sepp Dietrich verfügte – zumindest auf dem Papier – mit der 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler, der 2. SS-Panzer-Division „Das Reich“, der 9. SS-Panzer-Division „Hohenstaufen“ und der 12. SS-Panzer-Division „Hitlerjugend“ über hohen Kampfwert. Tatsächlich waren diese Divisionen jedoch schwer abgekämpft und nur notdürftig mit unerfahrenem Ersatz aufgefüllt. So wurde die Division „Das Reich“ in den vorangegangenen vier Jahren faktisch zweimal in der Sowjetunion aufgerieben. Von Juni 1944 bis Januar 1945 musste sie zudem die besonders verlustreichen Kämpfe an der Invasionsfront in der Normandie und die fehlgeschlagene Ardennenoffensive verkraften.

Aus Geheimhaltungsgründen wurde Sepp Dietrich während der Operation mit den Tarnnamen „Höherer Pionier-Führer Ungarn“ (lt. Hungváry) bzw. „Höherer Pionier-Führer Heeresgr. Süd“ adressiert. Die Tarnnamen wurden am 18. März wieder aufgehoben.

Als Hauptgrund für die Verlegung der 6. Panzerarmee nach Ungarn galt die Sicherung der dortigen Ölquellen und Treibstoffreserven für die deutsche Kriegswirtschaft. Laut dem damaligen Rüstungsminister Albert Speer waren grosse Teile der Förderanlagen jedoch längst durch Bombenangriffe zerstört worden. Die Raffinerien bei Komárom und Pét wurden am 14. März bzw. am 16. März 1945 durch alliierte Bomber zerstört und konnten bis dahin Treibstoff und Öl für eine Offensive an der ungarischen Front liefern. Da wegen der zerstörten Bahnanlagen kaum eine Möglichkeit zum Transport von Treibstoff bestand, erschien es plausibel, eine gross angelegte Panzeroffensive dort durchzuführen, wo Treibstofflager und Ölreserven vorhanden waren.

Beteiligt an der Grossoffensive waren die Heeresgruppe Süd mit der ihr unterstellten 6. Armee (Armeegruppe „Balck“), der 2. Panzerarmee, der 6. Panzerarmee mit fünf ihr unterstellten Panzerdivisionen, die Heeresgruppe E und die Luftflotte 4.

Verlauf

Mit dem Führerbefehl vom 25. Februar 1945 gingen die Anweisungen über die „Operation in Ungarn“ an den Chef des Generalstabes des Heeres Heinz Guderian, die Heeresgruppe Süd (Otto Wöhler) und den Oberbefehlshaber Südost (Maximilian von Weichs). Das Ziel des Unternehmen „Frühlingserwachen“ sei die Bereinigung des Raumes zwischen Drau, Donau und Plattensee.

Die 6. Panzerarmee sollte den Hauptschlag gegen die südöstlich der Linie Balaton-Velencer See stehende 3. Ukrainische Front unter dem Kommando von General Fjodor Tolbuchin führen und sie gegebenenfalls bis über die Donau zurückdrängen. Diese Armee wurde dabei durch weitere Divisionen der Heeresgruppe Süd verstärkt (44. und 356. Infanterie-Division, 23. Panzer-Division, 3. und 4. Kavallerie-Division).

Das sowjetische Oberkommando (STAVKA) ordnete bereits am 17. Februar 1945 die Vorbereitungen für die Offensive der 2. und 3. Ukrainischen Front gegen Bratislava (Pressburg) und Wien an. Drei Tage später lagen Informationen über den geplanten deutschen Angriff vor, der 3. Ukrainische Front wurde befohlen, sich auf die Verteidigung vorzubereiten. Dadurch entfiel das Moment der Überraschung völlig, da die Rote Armee bis zum 3. März an den Schwerpunkten der bedrohten Abschnitte drei Verteidigungslinien mit mehreren Zwischenstellungen einrichten konnte. Zusätzlich zu den vier Kriegsbrücken wurden eine Seilbahn und eine Ölleitung über die Donau geführt, um den Nachschub während der Verteidigung zu sichern und gleichzeitig die Reserven für die eigene grosse Offensive, die für den 15. März geplant war, bereitzustellen.

Die in Jugoslawien stehende Heeresgruppe E sollte zeitgleich mit dem Angriff der 6. Panzerarmee die Drau nach Norden überschreiten und in die Ebene zwischen der Drau (Drava) und Donau einfallen. Dieses Unternehmen erhielt den Namen „Waldteufel“ und war für den 4. März 1945 geplant. Nahziel war unter anderem die Rückeroberung der Stadt Mohács. Für den Angriff war das LXXXXI. Armeekorps verantwortlich, das sich aus der 297. Infanterie-Division, der 104. Jäger-Division, der 11. Luftwaffen-Felddivision sowie der Division z.b.V. Fischer zusammensetzte.

Die südlich des Plattensees stehende 2. Panzerarmee sollte unter dem Tarnnamen „Eisbrecher“ bei Nagybajom angreifen und die Vereinigung der Heeresgruppe Süd mit der Heeresgruppe E herbeiführen. Die 2. Panzerarmee begann am 6. März um vier Uhr morgens mit dem Angriff von Nagybajom in Richtung Kaposvár. Die Hauptlast trug das LXVIII. Armeekorps mit der 16. SS-Panzergrenadier-Division „Reichsführer SS“. Diese Einheit verfügte über keine Kampfpanzer, sondern lediglich über Sturmgeschütze und Schützenpanzer. Wenige Kilometer östlich von Nágybajom blieb der Angriff gegen neun Uhr morgens infolge starker Gegenwehr stecken. Versuche der Armeeführung, die Angriffsrichtung von Ost auf Südost zu verlagern, scheiterten an der Ablehnung durch das Oberkommando der Heeresgruppe Süd.

Im Bereich der Heeresgruppe E konnten zwar zwei Brückenköpfe mit Fährbetrieb über die Drau gebildet werden, der Vorstoss in Richtung Mohács scheiterte aber an der Verteidigung durch Titos Partisaneneinheiten und durch Angriffe der sowjetischen Luftstreitkräfte.

Der Angriff der 6. Panzerarmee begann nach mehreren Verschiebungen wegen Wetter und Ausfällen im Schienenverkehr am 6. März. Das I. SS-Panzerkorps sollte den Übergang über den Siokanal erzwingen, dem II. SS-Panzerkorps wurde die Einnahme von Dunaföldvar übertragen. Südlich davon hatte die Armeegruppe Balck mit dem III. Panzerkorps den Durchbruch bei Seregelyes zu erreichen. Zunächst gelangen vor allem den SS-Panzerdivisionen kleinere Geländegewinne.

Erst am 9. März gelang der 1. und 12. SS-Panzerdivision ein Einbruch beim 135. Schützenkorps der sowjetischen 26. Armee. Bis zum Abend konnte das I. SS-Panzerkorps die Linie Bozotpatak -Deg-Ujhodos-Ennying erreichen. Das II. SS-Panzerkorps (2. und 9. SS-Panzerdivision) unter SS-Gruppenführer Bittrich stiess östlich des Sarvizkanals auf sumpfiges Gelände und kam nicht voran. Die Verluste waren aber durch den heftigen sowjetischen Widerstand und die ungünstigen, schlammigen Bodenverhältnisse, die einen effektiven Einsatz der Panzer verhinderten, sehr hoch.

Erst am 11. März konnte vom I. SS-Panzerkorps der 30 Meter breite Siokanal bei Simontornya unter schweren Verlusten überquert werden. Das III. Panzerkorps drang südlich des Velencer See bis zum Ort Gardony vor und lief dann fest. General Breith, der am 6. März mit 153 Panzern angegriffen hatte, verfügte jetzt nur noch über 63 Panzer und Sturmgeschütze. Bei den Sowjets wurden Verstärkungen von der nördlich der Donau eingesetzten 2. Ukrainischen Front zur 3. Ukrainischen Front verlegt. Bis zum Beginn der grossen sowjetischen Gegenoffensive konnten von der 6. Panzerarmee nur noch unbedeutende Geländegewinne verzeichnet werden.

Erfolgreiche sowjetische Gegenoffensive

Am 16. März begann am rechten Flügel der 3. Ukrainischen Front die sowjetische Gegenoffensive. Die frisch aufgefüllte 9. Gardearmee griff zusammen mit der dort bereits eingesetzten 4. Gardearmee die Sicherungen der 6. Armee (Armeegruppe „Balck“) an, deren Aufgabe es war, der 6. Panzerarmee den Rücken freizuhalten. Der sowjetische Angriff wurde von der 17. Luftarmee der 3. Ukrainische Front und der 5. Luftarmee der 2. Ukrainische Front unterstützt. Sollte den sowjetischen Gardearmeen der Durchbruch gelingen, dann drohte den am Ostufer des Balaton vorgeschobenen deutschen Kräften die Abschneidung. Die weiter im Osten vorgestossenen Angriffsdivisionen der deutschen 6. Panzerarmee befanden sich in einer gefährlichen Lage.

Bis zum 18. März brachen die Sowjets endgültig an der Front der Armeegruppe Balck durch. Der frisch herangeführten 9. Gardearmee unter Generalleutnant Glagolew gelang zwischen Székesfehérvár und Mór der operative Durchbruch. Der entscheidende Durchbruch gelang der Roten Armee, nachdem 42 sowjetische Divisionen und acht schnelle Korps konzentriert gegen die Stellungen der Wehrmacht vorgingen. Der nördliche Angriffskeil der 4. Gardearmee unter General Zachwatejew brach über Felsőgalla durch und nahm Tata-Tóváros ein. Die Verbindung zwischen der deutschen 6. Panzerarmee und ungarischen 3. Armee war dadurch verloren gegangen. Die kampfkräftigeren Teile der 6. Panzerarmee wurden nach Norden umgruppiert und übernahmen den Gefechtsabschnitt bis zur Donau, während sich die 6. Armee nun allein für den südlichen Frontabschnitt bis zum Plattensee verantwortlich zeichnete.

Nachdem am 19. März die sowjetische 6. Garde-Panzerarmee ihren Angriff begann, stiess diese in Richtung Westen nach Várpalota durch. Der sowjetische Vormarsch beschleunigte sich und der Durchbruch wurde 35 Kilometer Breite und 25 Kilometer Tiefe erweitert. Die 6. Panzer-Armee entging dabei nur knapp einer Einkesselung: den Gegnern fehlten lediglich drei Kilometer, um den Divisionen dieser Armee den Rückweg abzuschneiden. Zur gleichen Zeit umschlossen die sowjetische 7. Gardearmee und die 46. Armee südlich der Donau die ungarische 3. Armee im Raum zwischen Esztergom und Komárom. Die Lücke, die sich nun zwischen der 6. Panzer-Armee im Norden und der 6. Armee im Süden aufgetan hatte, konnte nicht mehr geschlossen werden.

Am 21. März musste das seit Januar 1945 hart umkämpfte Székesfehérvár (Stuhlweissenburg) durch Standartenführer Karl Ullrich (5. SS-Panzer-Division „Wiking“) entgegen dem „Führerbefehl“ zum Kampf bis zum letzten Mann aufgegeben werden. Am nächsten Tag drohte sich der nur mehr ungefähr drei Kilometer breite Korridor zwischen dem Balaton und der sowjetischen 6. Garde-Panzerarmee zu schliessen und mehrere SS-Divisionen einzukesseln. Dieser Kessel konnte nur fluchtartig mit Unterstützung der 9. SS-Panzer-Division „Hohenstaufen“ unter hohen Verlusten bis zum 23. März geräumt werden.

Die 6. Panzerarmee musste ihre Einheiten in Richtung Nordburgenland und Wien zurückziehen, verfolgt von den drei sowjetischen Gardearmeen, während sich die 6. Armee in Richtung Südburgenland und Steiermark zurückzog, verfolgt von der sowjetischen 26. und 27. Armee. Diese Frontlücke klaffte in Richtung Mittelburgenland, dem Bezirk Oberpullendorf. Sie bildete Ende März für die Divisionen der 6. Gardepanzerarmee, der 4. und 9. Gardearmee das Einfallstor nach Österreich.

Nach dem Ende der Operation „Frühlingserwachen“ verlangsamten sie ihren Vormarsch zeitweise.

Verluste

Bei ihrer letzten Defensivoperation im Zweiten Weltkrieg erlitt die Rote Armee zwischen dem 6. und 15. März nach eigenen Angaben Verluste in Höhe von 32.899 Mann, davon 8.492 Tote und 24.407 Verwundete, ausserdem 152 Panzer und 415 Panzerabwehrkanonen. Die Verluste der Wehrmacht betrugen demgegenüber im selben Zeitraum insgesamt 12.358 Gefallene, Vermisste und Verwundete sowie 31 Panzer. Die auffallend geringe Zahl an verlorenen Panzern bis 15. März erklärt sich laut Ungváry in dem Umstand, dass die Panzer aufgrund von Anmarschproblemen und der Bodenverhältnisse erst gar nicht ins Gefecht geführt werden konnten. Ein Grossteil der Panzer und andere schwere Waffen und Ausrüstungsgegenstände wurden während des Rückzuges teils unbeschädigt in Ungarn zurückgelassen. Am Westufer des Balaton und im Bakony-Gebirge fielen der Roten Armee unbeschädigte Panzerkolonnen kampflos in die Hände, aus denen eigene Panzerkompanien gebildet werden konnten. Mit über 700 einsatzbereiten Kampfpanzern wurden beim Unternehmen „Frühlingserwachen“ etwa 30 % der gesamten deutschen Panzer eingesetzt. Nur wenige davon waren nach dem von Hitler und dem OKW verbotenen und unkoordinierten Rückzug Ende März 1945 noch in Händen der Wehrmacht.

Die Situation für die Zivilbevölkerung Ungarns während der letzten Kämpfe in Ungarn war prekär. Von der Roten Armee wurden die Ungarn als Verbündete des Deutschen Reiches behandelt, mehrere Dokumente militärischer und privater Herkunft beschreiben schwere Übergriffe durch Angehörige der Roten Armee gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere gegen Frauen. Mit insgesamt ca. 590.000 zivilen Toten (gegenüber ca. 350.000 militärischen Toten) ist der Blutzoll der ungarischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg ausserordentlich hoch. Den überwiegenden Grossteil der zivilen Toten stellen 440.000–490.000 von der SS und antisemitischen ungarischen Verbänden verschleppte, ermordete oder bei Zwangsarbeit getötete Juden dar.

Auch von Seiten der deutschen Wehrmacht wurde den Ungarn Misstrauen entgegengebracht, insbesondere seit den erfolglosen Versuchen der ungarischen Regierung Horthy, mit der Sowjetunion einen Waffenstillstand zu erwirken. Gelegentlich folgten Soldaten der ungarischen Verbände den Lautsprecheraufrufen der Roten Armee zum Überlauf.

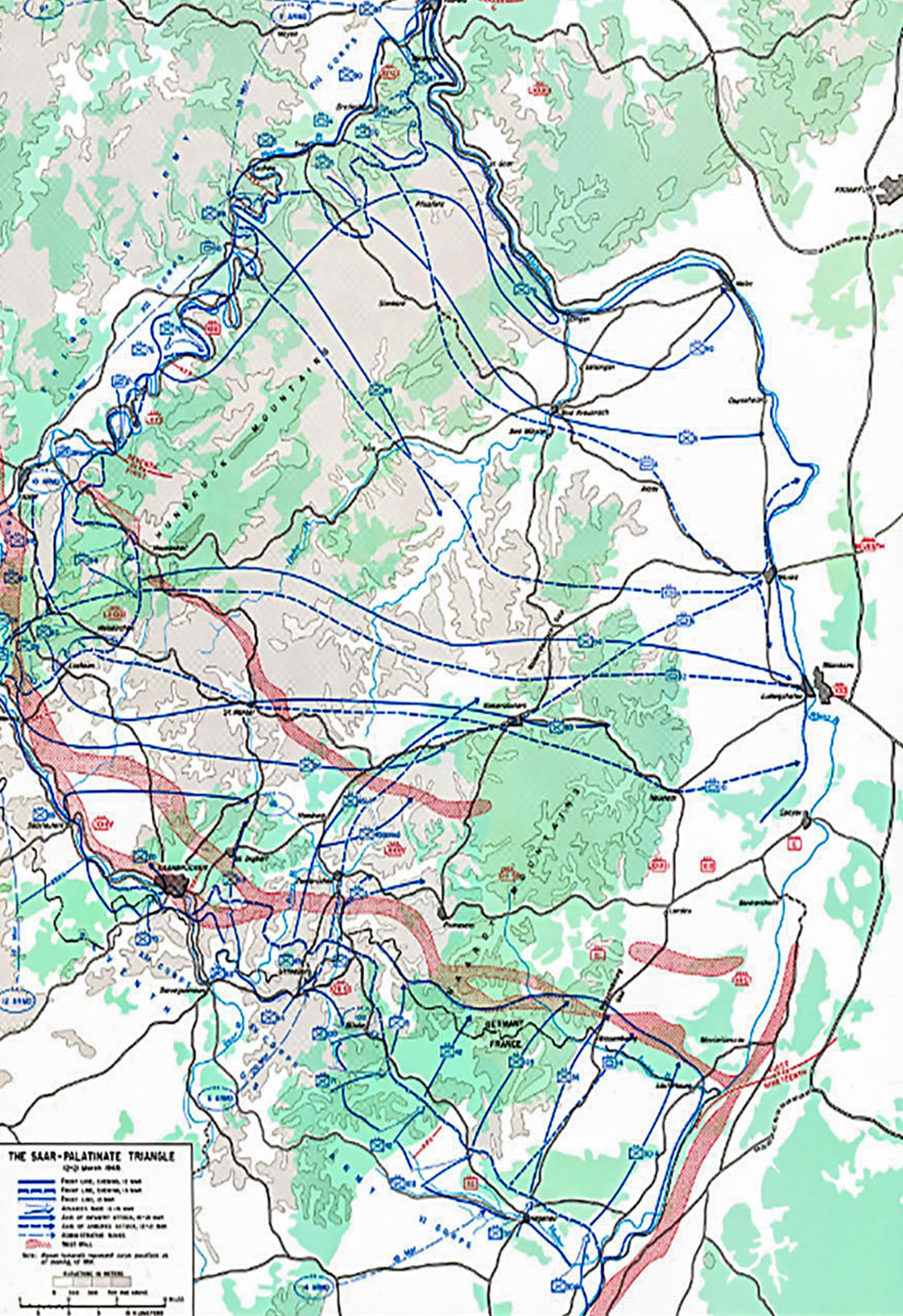

Operation Undertone (15.03.1945 – 24.03.1945)

Operation Undertone (deutsch Unternehmen Unterton) war eine Operation der 7. und 3. US-Armee sowie Teilen der französischen 1. Armee vom 15. bis zum 24. März 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, mit der die Pfalz, Teile des Rheinlandes und die während Unternehmen Nordwind zeitweilig verlorenen Gebiete des nördlichen Elsass und Lothringens unter alliierte Kontrolle kamen.

Alliierte Kräfte durchbrachen hierbei die letzten, noch von deutschen Truppen gehaltenen Teile des Westwalls und erreichten auf breiter Front den Rhein zwischen Koblenz und Gambsheim und schufen so die Voraussetzungen für ein Übersetzen über den Rhein, nachdem andere alliierte Verbände bereits am 7. März bei Remagen südlich von Bonn einen Brückenkopf gebildet hatten (siehe hierzu Operation Lumberjack).

Hintergrund, Vorgeschichte

Am 16. Dezember 1944 begannen die Deutschen die Ardennenoffensive. Ihnen gelang ein Überraschungsangriff und ein Vorstoss bis nach Bastogne, das sie bis zum 27. Dezember belagerten. Ab dann gelang den Westalliierten eine Gegenoffensive; die deutschen Streitkräfte (Wehrmacht, Luftwaffe) litten täglich mehr unter dem Mangel an Treibstoff, Munition und vielem mehr. Gleichwohl begannen sie auch das Unternehmen Nordwind (31. Dezember 1944 bis 25. Januar 1945), eine Offensive im Raum Elsass–Lothringen.

Nach dem Ende dieser beiden erfolglosen deutschen Offensiven standen die Alliierten vor dem Westwall, dem Rhein und dem Ruhrgebiet. Operation Plunder, die alliierte Rheinüberquerung, war schon in Planung. General Dwight D. Eisenhower hatte am 13. Februar 1945 seinen beiden Armeegruppen-Befehlshabern Omar Bradley und Jacob L. Devers befohlen, mit Planungen für eine gemeinsame Operation zu beginnen, die die Wehrmacht aus der Region Saarland bzw. Pfalz verdrängen sollte. Er trug ihnen auf so zu planen, dass sie am 15. März einsatzbereit seien. Die Operation sollte erst beginnen, nachdem die britisch-kanadische 21st Army Group im Zuge der Operationen Veritable und Grenade den Rhein erreicht hatte. Der Winter war extrem kalt und lang; man wartete bzw. hoffte auch auf günstigeres Wetter.

Am 7. März nahmen Truppen der südlich der 21st Army Group anschliessenden 1. US-Armee der 12th Army Group im Rahmen der Operation Lumberjack die intakte Rheinbrücke bei Remagen und bildeten einen Brückenkopf am rechten Ufer, was Hitler zum Anlass nahm, Gerd von Rundstedt als Oberbefehlshaber West durch Albert Kesselring zu ersetzen. Der linksrheinische Teil von Köln, einer der grössten Städte des Reiches, wurde ebenfalls Anfang März besetzt. Die Amerikaner standen nun an Saar und Mosel. Den nächsten Schritt der alliierten „Rhineland Campaign“, des Vormarschs zum Rhein auf breiter Front, sollte die Operation Undertone, die Eroberung des Saar-Mosel-Dreiecks, bilden.

Ziel

Die Operation bezweckte, die Wehrmacht aus der Region Saarland bzw. Pfalz zu vertreiben, feindliche Kräfte aus dem Norden in den Süden zu ziehen (bzw. dort zu binden) und ein alternatives Angriffsgebiet zu haben, falls der alliierte Vormarsch im Norden Operation Grenade und Operation Plunder – scheitern sollte.

Als General Eisenhower den Plan billigte, merkte er an, dass das Ziel nicht nur war, die Wehrmacht aus bestimmten Gebieten (dem Saarland und der Pfalz, von Eisenhower als „Saar-Palatinate“ (Gau Saarpfalz) bezeichnet) zu vertreiben, sondern auch, dass es der 6. US-Armeegruppe gelingen würde, zwischen Mannheim und Mainz Brückenköpfe über den Rhein zu schaffen. Er legte auch fest, dass die Aufgabe der 12. US-Armeegruppe (d. h. der 3. US-Armee) auf Angriffe im Divisionsrahmen auf Ziele entlang der Mosel beschränkt war, um die linke Flanke der 6. US-Armeegruppe zu schützen.

Plan

In der ersten März-Woche billigte General Devers, Befehlshaber der 6th Army Group, einen Plan (Operation Undertone), vorbereitet von General Alexander Patchs 7. Armee. Drei Korps sollten auf einer Frontbreite zwischen Saarbrücken und dem Rhein bei Gambsheim südöstlich von Hagenau angreifen. Ein schmaler Streifen, der entlang des Rheins von der äussersten nordöstlichen Ecke des Elsass bei Lauterburg lag, sollte von Verbänden der französischen 1. Armee unter operativer Kontrolle der 7. US-Armee erobert werden. Die grösste Aufgabe war im zentralen Frontabschnitt bei Kaiserslautern zu leisten.

Gemäss Truppeneinteilung durch SHAEF sollte die 7. US-Armee der 6th Army Group zur Durchführung des Angriffes um eine Panzerdivision und drei Infanteriedivisionen der 3. US-Armee verstärkt werden, während die verbleibenden Verbände der 3. US-Armee einen Unterstützungsangriff durchführen sollte.

Hierbei sollten die in der Pfalz und im Nordelsass stehenden deutschen Verbände von ihren rückwärtigen Verbindungen abgeschnitten und noch westlich des Rheins vernichtet werden. General Devers’ 6th Army Group stand dabei SS-General Paul Haussers Heeresgruppe G gegenüber.

Stellungen

Überall entlang der Mosel zwischen Trier und Koblenz war die deutsche 7. Armee in der Gefahr eingekesselt zu werden oder wurde direkt vom XX Corps der 1. US-Armee unter General Walton Walker angegriffen. Der Zusammenbruch der 7. Armee war offenbar nur eine Frage der Zeit.

Bald war auch die deutsche 1. Armee in ernsten Schwierigkeiten, weil die 7. US-Armee zwei Tage zuvor – am 15. März – eine Offensive auf einem 110 km breiten Frontabschnitt zwischen Saarlautern Richtung Südosten zum Rhein begonnen hatte. Selbst wenn die Offensive zur Durchdringung des Westwalls scheitern sollte, könnte sie die Truppen der deutschen 1. Armee an die Festungen binden, während Pattons Truppen sie von hinten einnahmen.

Als die Offensive der 7. US-Armee begann, war fraglich, wie hartnäckig die Deutschen verteidigen würden, bevor sie sich Richtung Westwall zurückzögen.

Nur General Milburns XXI Corps (am linken Flügel der Armee, bei Saarbrücken) war recht dicht am Westwall; andere Einheiten waren bis zu 30 km entfernt.

Die Hauptlast des Angriffs lag im mittleren Frontabschnitt: General Wade H. Haislips XV Corps stand vor der Stadt Bitche. Sie war umgeben von Festungen der Maginotlinie. Die Alliierten hatten Bitche im Dezember 1944 vergeblich einzunehmen versucht und mussten die südliche Umgebung der Stadt und das gesamte Gebiet ostwärtig davon zwischen Lauter und Moder aber bei einem taktischen Rückzug im Zuge des deutschen Unternehmens Nordwind wieder räumen.

Auf dem rechten Flügel musste General Brooks’ VI Corps den Fluss Moder überqueren; eine von Brooks’ Divisionen musste durch die zerklüfteten Nordvogesen vordringen.

Vier Korps der Wehrmacht standen dem amerikanischen Vormarsch im Weg. Den rechten Flügel bildete Walter Hahms LXXXII. Armeekorps zwischen Trier und Merzig. Nordwestlich von und bei Saarbrücken stand General Baptist Kniess’ LXXXV. Armeekorps, das kurz zuvor die 559. Volksgrenadier-Division an die 7. Armee abgegeben hatte und somit nur noch über zwei Divisionen verfügte. Südöstlich der Stadt stand, an einem Frontabschnitt, der etwa mit dem von Haislips XV. Korps übereinstimmte, das XIII. SS-Armeekorps mit drei Divisionen, kommandiert von SS-Gruppenführer Max Simon. Links davon stand entlang der Moder bis zum Rhein das LXXXX. Armeekorps unter General der Infanterie Erich Petersen mit zwei Volksgrenadier-Divisionen und Resten einer Infanterie-Ausbildungsdivision.

Obwohl die Deutschen am meisten befürchteten, dass die Gegner im Frontabschnitt von Petersens LXXXX. Korps in die Weissenburger Lücke durchbrechen würden (eher als gegen Simons XIII. SS-Korps in den Kaiserslauterer Korridor), hatten die Truppenverschiebungen in den Wochen zuvor, die die 7. Armee verstärken sollten, das XIII. SS-Korps stärker gelassen. Zusätzlich zu zwei Volksgrenadier-Divisionen hatte Simons Korps die 17. SS-Panzergrenadier-Division „Götz von Berlichingen“ (zu dieser Zeit nicht viel mehr als ein stolzer Name, aber eine Einheit, die noch deutlich mehr Panzer und gepanzerte Fahrzeuge besass als das ganze übrige benachbarte Korps).

Angriff

15. März

Die amerikanischen Angriffe zielten auf die relativ stärksten deutschen Einheiten. Als General Patchs 7. US-Armee vor Tagesanbruch des 15. März angriff, wurde schnell klar, wie die Deutschen aufgestellt waren.

Nur an zwei Stellen gab es entschlossenen Widerstand:

auf dem linken Flügel, wo die 63. US-Infanteriedivision unter Generalmajor Louis E. Hibbs versuchte, Saarbrücken östlich zu umgehen und deutsche Fluchtrouten aus der Stadt abzuschneiden. Die starke Gegenwehr hing damit zusammen, dass die 63. früh auf den Westwall getroffen war.

weit auf dem rechten Flügel, wo die dem VI. US-Korps attachierte 3. Algerische Infanteriedivision (3e Division d’Infanterie d’Algerie) das breite Flachland zwischen Hagenau und dem Rhein säubern sollte. Dort bot ein städtisches Gebiet an der Moder eine Verteidigungslinie und flacher Grund freie Schussfelder für eingegrabene automatische Waffen wie Maschinengewehre.

An anderen Stellen war der Widerstand mitunter tückisch und nur aufwändig auszuschalten, aber in der Regel kurzzeitig. Es gab sehr viele Personenminen und Panzerminen.

Das deutsche Artilleriefeuer war leicht und sporadisch. Das lag wohl teilweise daran, dass in den Tagen zuvor Flugzeuge des XII Tactical Air Command (Brigadegeneral Glenn O. Barcus) Angriffe geflogen hatten, am Stichtag der Operation zusätzlich unterstützt durch mittlere und schwere Bomber der 8. US-Luftflotte auf Teile des Westwalls, Zweibrücken und Kaiserslautern. Das Wetter war sehr klar, also ideal dafür. Unter den Getroffenen waren auch die Ia-Offiziere von zwei der drei Divisionen des LXXXX. Armeekorps.

Von den Einheiten des auf sechs Divisionen vergrösserten XV. US-Korps hatte nur ein Regiment der 45th Infantry Division (Generalmajor Robert T. Frederick) ein Wasserhindernis zu Beginn der Operation: es musste die Blies (einen Nebenfluss der Saar) überqueren. Schon vor Sonnenaufgang hatten die Angreifer die deutsche Hauptverteidigungslinie durchbrochen. Mit Hilfe von Suchscheinwerfern umgingen sie Verteidigungsschwerpunkte und überliessen sie nachrückenden Kräften. Am Abend war die Division fast an allen Stellen 5 km jenseits der Blies; nur an einer Ringstand-Verteidigungslinie bei Saarbrücken und in den flachen Gebieten am Rhein kam sie nicht so weit voran.

Rechter Flügel

Am rechten Flügel des XV. Korps fuhren Männer der 100th Infantry Division (Generalmajor Withers A. Burress) schnell zu den Ausläufern der Festungsstadt Bitsch. Wohl dadurch begünstigt, dass sie das Gelände von Kämpfen im Dezember 1944 bereits kannten, errangen sie dominierende Positionen auf den befestigten Hügeln rund um die Stadt; und es gab keinen Zweifel, dass sie die ganze Festung am nächsten Tag, dem 16. März, einnehmen würden.

Der einzige nennenswerte deutsche Gegenangriff traf ein Bataillon des 7. Infanterieregiments der 3rd Infantry Division.

16. März

Am zweiten Tag, dem 16. März, mehrten sich überall ausser an den beiden Flanken die Anzeichen, dass die Deutschen nur Rückzugsgefechte führten. Das erschien besonders deutlich im Kampfabschnitt des XV. US-Korps, wo alle drei angreifenden Divisionen ihre Erfolge des ersten Tages ausbauen konnten. Haupthindernisse waren Minen und Widerstandsnester, die meist von Panzer- oder Sturmgeschützen geschützt wurden.

Beim Einbruch der Nacht waren die 3. und die 45. Division über die deutsche Grenze, sehr nah an Aussenposten des Westwalls vorgedrungen; und die 100. Division, in Bitsch von einer nachfolgenden Infanteriedivision freigekämpft, hatte begonnen, auf gleiche Fronthöhe nachzuziehen. Jagdbomber des XII. Tactical Air Command waren wieder im Einsatz.

Als der Durchbruch von General Walkers XX. US-Korps Richtung Kaiserslautern Fortschritte machte, wuchsen Befürchtungen bei der 1. Armee, dass deutsche Einheiten am Westwall und bei Saarbrücken und Zweibrücken eingekesselt werden könnten. Wenn Kaiserslautern fallen würde, blieben diesen Truppen nur noch Rückzugsrouten durch die Haardt (ein etwa 30 Kilometer langer, zwei bis fünf Kilometer breiter und bis 673 m ü. NN hoher Mittelgebirgszug des Pfälzerwaldes). Der Pfälzerwald war und ist dicht bewaldet; er wurde nur von einer Hauptstrasse, einer Nebenstrasse dicht hinter dem Westwall und von wenigen kleinen Strassen und Pfaden durchquert. Die natürlichen Schwierigkeiten dieser kurvenreichen, wenig befestigten Strassen waren durch Massen von Fahrzeugwracks vergrössert, weil amerikanische Jagdflugzeuge diese Strassen pausenlos beschossen.

17. März: Rückzug deutscher Einheiten durch den Pfälzerwald

Nachdem Kesselring am 17. März die Erlaubnis gegeben hatte, dass sich von Einkesselung bedrohte Einheiten zurückziehen durften, erlaubte Hermann Foertsch, Oberbefehlshaber der 1. Armee, seiner westlichsten Truppe den schrittweisen Rückzug: dem LXXXV. Armeekorps unter General Kniess. Drei Tage lang sollten Einheiten des Korps von West nach Ost zurückmarschieren und die Hauptstrasse blockieren, die nordöstlich durch die Kaiserslauterer Lücke führte.

Unglücklicherweise für Foertschs Plan kam die Hauptbedrohung der Kaiserslauterer Lücke aber nicht aus Richtung Westen oder Südwesten, sondern aus Nordwesten. Dort marschierte Walkers XX. Korps ungehindert durch das LXXXII. Armeekorps unter General Walter Hahm. Die Ankunft der 10. US-Panzerdivision in Saarbrücken bedeutete nicht nur, dass die Lücke von einer Truppe im Rücken von Kniess′ Aufstellung gefährdet war, sondern auch, dass nun der einzige Rückzugsweg für Kniess′ Truppen und die des beigefügten XIII. SS-Korps durch den Pfälzerwald führte.

Als Kniess’ Rückzug voranschritt, hatte dies den Effekt, dass für den linken Flügel der 7. US-Armee ein Weg durch den Westwall frei wurde. Trotz heftiger Nachhutgefechte brach die 63. Infanteriedivision von General Milburns XXI Corps spät am 19. März 1945 bei Sankt Ingbert durch den Hauptgürtel der Verteidigungsstellungen. Der Plan hatte vorgesehen, dass Milburn eine gepanzerte Einheit nordwärts schicken sollte, um sich mit Walkers XX Corps bei Sankt Wendel zu vereinigen; aber der Vormarsch von Walkers Truppen war so schnell erfolgt, dass alle wesentlichen Ziele in Walkers Sektor jenseits des Westwalls bereits gefallen waren. Sie hatten also in diesem Augenblick keine Kampfziele mehr.

General Patch, der Oberbefehlshaber der 7. Armee, nutzte die Gelegenheit, um dem Angriff des XV Corps durch Zweibrücken Richtung Kaiserslauterer Lücke, dem Schwerpunktangriff seiner Armee, zusätzlichen Druck zu geben.

Die Divisionen hatten zwei Tage lang gegen das XIII. SS-Armeekorps unter General Simon angekämpft, aber noch keine Bresche für gepanzerte Fahrzeuge durch den Westwall geschlagen. Patch wies General Haislip (den Kommandierenden General des XV Corps) an, durch die von der 63. Division geschlagene Lücke vorzumarschieren und die Westwallverteidiger, die gegen das XV Corps kämpften, von hinten anzugreifen.

Dass die Amerikaner die durch seinen Rückzug entstehende Lücke nutzen würden, war für General Foertsch offensichtlich. Während der Nacht des 19. März erweiterte er seinen Rückzugsbefehl auf den westlichen Flügel des XIII. SS-Armeekorps.

20. März

In der Nacht des 20. März begann auch das übrige SS-Korps seinen Rückzug; dies ermöglichte es der 3. US-Division, zügiger voranzukommen.

Am 20. März sendete die Luftwaffe etwa 300 Flugzeuge verschiedener Typen, darunter düsengetriebene Messerschmitt Me 262, um die Marschkolonnen der 3. US-Armee anzugreifen. Sie verursachten nur leichte Verluste. Amerikanische Luftabwehreinheiten (die damit die seltene Gelegenheit bekamen, das anzuwenden, was sie trainiert hatten) schossen 25 deutsche Flugzeuge ab; Piloten des XIX Tactical Air Command meldeten acht Abschüsse.

Bewertung

Obwohl alle Divisionen des amerikanischen VI Corps ihre Durchbrüche am 23. März schafften, kamen sie nur mit Nachhut-Verbänden in Kontakt und schafften es nicht, die deutsche Evakuierung massgeblich zu beeinträchtigen. Weil eine deutsche Einheit in Speyer verbissen kämpfte, wurde der Kontakt zwischen der 12. und der 14. US-Panzerdivision verzögert. Beide Panzerdivisionen schickten früh am 24. März Kommandotrupps in Richtung Eisenbahn-Rheinbrücke Germersheim, aber keiner hatte die Stadt erreicht, als die Deutschen die Brücke um 10:20 Uhr sprengten.

Das Personal der 7. US-Armee schätzte, dass die beiden deutschen Armeen während der Operation Undertone 75–80 % ihrer Infanterie verloren. Die 7. US-Armee und die ihr angeschlossenen französischen Verbände machten in der Zeit 22.000 Gefangene; die 3. US-Armee nahm über 68.000 deutsche Soldaten gefangen.

Die 3. US-Armee verzeichnete 5.220 Mann Verluste, davon 681 Tote. Die ihr gegenüberstehenden Wehrmachtsverbände verloren (einschliesslich der genannten über 68.000 Kriegsgefangenen) etwa 113.000 Mann. Die 7. US-Armee, die hauptsächlich am Westwall kämpfte, hatte wahrscheinlich etwa 12.000 Mann Verluste einschliesslich fast 1.000 Gefallener.

Wiener Operation (16.03.1945 – 15.04.1945)

Als Wiener Operation 1945 oder Schlacht um Wien werden die Kämpfe zwischen der Roten Armee und der deutschen Wehrmacht in Wien und dem Wienerwald vom 16. März bis 15. April 1945 bezeichnet. Der Kampf im Stadtgebiet dauerte vom 6. bis 13. April.

Vorgeschichte

Nach dem Fall Budapests und den erfolglosen deutschen Operationen in Ungarn scheiterten während der Plattenseeoffensive die Gegenangriffe der deutschen 6. Armee und der 6. Panzerarmee unter schweren Verlusten. Am 16. März 1945 startete die Rote Armee mit der 4. und 9. Gardearmee voraus, die entscheidende Gegenoffensive: Die Armeen der 3. Ukrainischen Front wurden von der 17. Luftarmee, jene der 2. Ukrainischen Front von der 5. Luftarmee unterstützt. Schnell erreichten 42 sowjetische Divisionen, unterstützt von acht schnellen Korps den Durchbruch der deutschen Stellungen. Die 6. Panzer-Armee entging nur knapp einer Einkesselung und musste sich fluchtartig auf Ödenburg und Szombathely zurückkämpfen.

Die sowjetische 6. Garde-Panzerarmee unter General Andrei Krawtschenko wurde erst am 20. März wegen Umgruppierungen an die Spitze der Verfolgung gestellt. Die übergeordnete deutsche Heeresgruppe Süd (General der Infanterie Wöhler, ab 7. April Generaloberst Rendulic) musste die 6. Panzerarmee über die österreichische Grenze nach Eisenstadt, andererseits die 6. Armee und die nur bedingt einsetzbare ungarische 3. Armee (General Heszlenyi) über Szentgotthárd ins Burgenland zurücknehmen. Während das II. SS-Panzerkorps (General Bittrich) voraus über Wimpassing an der Leitha zurückging und die Verteidigung von Wien vorbereite, versuchte das I. SS Panzer-Korps (General Priess) die sowjetischen Truppen zwischen Sopron und Köszeg hinzuhalten und sich den Rückzug in Richtung auf Wiener Neustadt zu erkämpfen.

Am 28. März erreichte die sowjetische 46. Armee den Raab-Abschnitt und eröffnete den Angriff auf Győr, am rechten Ufer der Donau wurde bis 30. März der deutsche Brückenkopf bei Komorn vollständig beseitigt. Die an der Grenze liegenden deutschen Verteidigungsstellungen des Südostwalls, die Linien A und B, wurden relativ schnell durchbrochen.

Sowjetischer Vormarsch auf Wien

Die in Richtung Wien angreifenden sowjetischen Armeen verfügten über etwa 400.000 Mann, 400 Panzer und 7.000 Sturmgeschütze, Granatwerfer und Raketenwerfer. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass Stalin den Oberbefehlshaber der 3. Ukrainischen Front, Marschall Tolbuchin als absehbaren Sieger von Wien gegenüber Malinowski, dem fähigeren Kommandeur der 2. Ukrainischen Front, bevorzugte, da ihm dieser als potenzieller politischer Konkurrent zu mächtig erschien. Sowjetische Panzertruppen unter General Krawtschenko überschritten am 29. März um 11:05 Uhr die damalige deutsche Reichsgrenze bei Klostermarienberg im Bezirk Oberpullendorf. Das 9. Garde-mechanisierte Korps (Generalleutnant Wolkow) und das 5. Garde-Panzerkorps (Generalmajor Saweljew) schwenkte nach Norden auf Wiener Neustadt und Mattersburg ein. Parallel dazu deckten fünf Schützenkorps der sowjetischen 4. und 9. Gardearmee die Flanken. Die 4. Gardearmee unter Generalleutnant Sachwatajew verfolgte am rechten Flügel über Eisenstadt und Gramatneusiedl nach Schwechat. Die 9. Gardearmee unter Generaloberst Glagolew drang links davon über Aspang mit drei Schützenkorps (37., 38. und 39. Garde-Schützenkorps) durch die Bucklige Welt in Richtung auf Gloggnitz vor. Marschall Tolbuchin hatte Befehl gegeben, nach Norden über Baden vorstossend, Wien vom Westen her zu umfassen.

Wehrmacht und Waffen-SS kämpften mit den Resten der von Budapest zurückgezogenen 6. Panzerarmee der Heeresgruppe Süd, deren materielle Ausstattung auf 52 intakte Panzer und Sturmgeschütze geschrumpft war, wovon 28 in Wien und der Rest im Wienerwald stationiert waren. Trotz der am 6. April eintreffenden Verstärkung durch die besonders fanatisierte und kampfstarke Führer-Grenadier-Division (General Mäder), kämpften nur etwa 20.000 deutsche Soldaten in Wien und ca. 8000 im Wienerwald.

Westliche Umfassung Wiens

Am 2. April durchbrach das 9. Garde-mechanisierte Korps und das 39. Garde-Schützenkorps die Front der 1. SS-Panzer-Division zwischen Wolpersbach und Frohsdorf und trieben die deutschen Truppen nach Westen auf Bad Fischau zurück. Gleichzeitig erreichte rechts davon das 5. Garde-Panzerkorps die Linie Bad Sauerbrunn-Zillingdorf-Ebenfurth überschritt die Leitha und konnte bis zum Abend auch Wiener Neustadt besetzen. Am 3. April drängte die 6. Garde-Panzerarmee die 12. SS-Panzer-Division aus Bad Vöslau nach Westen ab, schwenkte wieder nordwärts und erreichte Baden bei Wien. Dort teilten sich die Truppen – um Wien nicht nur aus dem Süden und Nordosten, sondern auch aus dem Westen zu umfassen. Die 6. Gardepanzerarmee stiess dazu am 4. April durch das Helenental in Richtung Heiligenkreuz und Alland nach Norden vor, während der andere Keil, bestehend aus der 9. und 4. Gardearmee den Direktangriff auf Wien zwischen Inzersdorf und Schwechat fortsetzte. Vier sowjetische Angriffskeile aus dem Süden kommend, erreichten die Wiener Stadtgrenze am 6. April, während gleichzeitig im Westen der Stadt das 5. Garde-Panzerkorps ohne gegnerischen Widerstand bei Tulln die Donau erreichte und mit der 20. und 22. Garde-Panzerbrigade in Klosterneuburg eindrang. Das diesen Vorstoss begleitende 38. Garde-Schützenkorps (General Utvenko) bildete dabei einen nördlichen Donau-Brückenkopf.

Kämpfe am linken Donau-Ufer und im Marchfeld

Zwischen dem 6. und 11. April griff auch der linke Flügel der 2. Ukrainischen Front (Marschall Malinowski) mit der 46. Armee in die Kämpfe nordöstlich von Wien ein. Im Zuge der Bratislava-Brünner Operation nach Norden auf Brünn vorstossend, überschritt die 7. Gardearmee (General Schumilow) den March-Abschnitt zwischen Dürnkrut und Groissenbrunn und rückte durch das Marchfeld nach Norden vor. Die deutsche 96. Infanterie-Division und die 101. Jäger-Division mussten Gänserndorf und Angern am 10. April räumen. Die bei Zistersdorf eingesetzte 25. Panzer-Division konnte den Verlust der dortigen Erdölfelder nicht verhindern.

Währenddessen überschritt die 46. Armee (Generalleutnant Petruschewski) am 6. April die Donau zwischen Haslau-Maria Ellend und westlich von Hainburg. Die Donau-Flottille unter Konteradmiral Cholostjakow setzte dabei innerhalb von fünf Tagen mehr als 70.000 Soldaten, 567 Geschütze und anderes militärisches Material auf das nördliche Donauufer über. Am 8. April landeten zusätzlich gegenüber von Orth und bei Mannsdorf sowjetische Kräfte am linken Donau-Ufer. Das über Markgrafneusiedl auf Süssenbrunn auf Wien-Donaustadt vorrückende 75. Schützenkorps (General Adrian Akimenko) und das 2. Garde-mechanisierte Korps (Generalleutnant Swiridow) verlegte den aus Wien nach Norden zurückflutenden deutschen Truppen den Rückzug. Das sowjetische 23. Panzerkorps (Generalleutnant Achmanow) besetzte am 11. April Deutsch-Wagram. Erst am 13. April nahm das 18. Garde-Schützenkorps (Generalleutnant Afonin) nach der Sicherung von Gross-Enzersdorf östlich von Korneuburg Verbindung zur 9. Gardearmee auf. Die Wiener Gemeindebezirke links der Donau (Transdanubien) erlebten „nur noch“ den Rückzugskampf der SS-Truppen aus Wien.

Schlacht um Wien

Zwischen dem deutschen Kampfkommandanten Wiens, General der Infanterie Rudolf von Bünau, und dem Befehlshaber der 6. Panzerarmee, SS-Oberst-Gruppenführer Sepp Dietrich, ergab sich eine Kontroverse über Art und Intensität der Kampfführung obwohl beide aufgrund der unzureichenden Mittel über die Aussichtslosigkeit der bevorstehenden Kämpfe einig waren. Mehrere Anläufe von Offizieren, Wien zur „freien Stadt“ zu erklären, scheiterten am Widerstand des Reichsstatthalters und Gauleiters von Wien, Baldur von Schirach.

Der eigentliche Kampf im Wiener Stadtgebiet begann am 6. April vom Süden her. Das 39. Garde-Schützenkorps (General Tichonow) der 9. Gardearmee drängte die 2. SS-Panzer-Division „Das Reich“ über Mödling nach Hetzendorf und Vösendorf zurück. Rechts davon rückte die 4. Gardearmee gegen die 3. SS-Panzer-Division „Totenkopf“ vor: das 1. Garde-mechanisierte Korps (General Russijanow) war über Laxenburg auf Achau vorgedrungen, das 21. Garde-Schützenkorps (General Kozak) durchschritt Himberg und drang im Bezirk Simmering ein. Das 20. Garde-Schützenkorps (General Birjukow) besetzte im Kampf mit der deutschen 6. Panzer-Division (General von Waldenfels) Schwechat und drängte am 7. April zur Donau durch.

Auch der westliche sowjetische Angriffskeil (9. Garde-mechanisiertes Korps) erreichte am 7. April die Stadtgrenze und stiess über Gersthof und nördlich der Westbahnlinie in die inneren Bezirke vor. Am gleichen Tag verstärkte die 2. SS-Panzer-Division aus dem Bereich Mauer kommend über die Mariahilfer Strasse die Verteidiger der Innenbezirke. Erst am 9. April erreichte der nordwestliche Keil, aufgehalten durch die Hügel und Täler des Wienerwalds, über Klosterneuburg die Stadtteile Sievering, Grinzing und Nussdorf. Die Lage der Verteidiger war bei einem Kräfteverhältnis von mindestens 1:10 und prekärer Versorgungslage von Beginn an aussichtslos. Der taktische Sinn bestand wohl darin, durch den Zeitgewinn eine Neuformation der Truppe im Westen bzw. den Rückzug in die imaginäre Alpenfestung zu ermöglichen oder auch in der letzten Hoffnung Hitlers, der bereits in der Luft liegende Kalte Krieg möge heiss werden und die Deutschen würden durch ein Arrangement mit den Westmächten an deren Seite gegen die Kommunisten ziehen.

Der Kampfwille sowohl der abgekämpften Soldaten und Offiziere als auch der Bevölkerung erreichte einen Tiefpunkt. Die stationären Flakbatterien des Luftkriegs (Wiener Flaktürme) wurden zu Panzerabwehrkanonen umfunktioniert, Volkssturm und Hitlerjugend mobilisiert und Barrikaden errichtet. In den Tagen vom 7. April bis 9. April wurde das Wiener Arsenal, welches von Teilen der 3. SS-Panzer-Division verteidigt wurde, Brennpunkt der Kämpfe, wobei die Rote Armee hohe Verluste zu verzeichnen hatte.

Kampf im Stadtzentrum

In manchen Gegenden, besonders in Simmering, am Gürtel und am Donaukanal wurde bis zum 13. April um jedes Haus gekämpft. Die Einnahme der Leopoldstadt und Brigittenau war durch sowjetische Truppen in kurzer Zeit abgeschlossen. Am 8. April wurde die noch kampfstarke Führer-Grenadier-Division aus der Stadt auf das nördliche Ufer der Donau zurückgezogen und verteidigte die neuen Stellungen gegenüber den Anmarsch der sowjetischen 46. Armee von Essling über Gross-Enzersdorf bis Raasdorf.

Schon am 9. April 1945 waren die Nordwestbahnbrücke und die Nordbahnbrücke von den Deutschen gesprengt worden, um die Einnahme der Stadt durch die sowjetische Armee von Norden und Westen her zu verhindern. Die Reichsbrücke wurde zur Sprengung vorbereitet, blieb aber als Rückzugsmöglichkeit auf das nördliche Donau-Ufer bis zur Entscheidung erhalten. Um die Reichsbrücke unzerstört zu erhalten, beschloss das sowjetische Kommando am 11. April die Donau-Flottille heranzuziehen. Beide Ufer wurden von deutschen Truppen beherrscht, als 15 Panzerboote eine Kompanie anlandeten, die sich auf der südlichen Ausfahrt der Brücke festsetzten konnten. Die deutschen Verbände versuchten die verlorene Position um jeden Preis zurückzunehmen, Gegenangriffe wurden auch in der Nacht angesetzt. Am linken Ufer der Donau wurde Donaustadt bereits durch das 18. und 10. Garde-Schützenkorps (Generalleutnant Rubanjuk) der 46. Armee besetzt. Nach zwei Tagen drang vom Süden her, ein Angriff der 80. Garde-Schützendivision zur Donau durch; die deutsche Verteidigung an der Reichsbrücke wurde gespalten. Am rechten Donau-Ufer hielt die 2. SS-Panzer-Division nur noch einen Brückenkopf um die Floridsdorfer Brücke bis zum Nordwestbahnhof. Die Masse der 6. Panzerdivision war bereits über die Reichsbrücke nach Norden zurückgegangen, als am Morgen des 13. April Einheiten der sowjetischen 7. Garde-Luftlande-Division vom Prater her über die Donau gingen und die Reichsbrücke zusammen mit dem Schützen-Regiment 217 stürmen und erhalten konnten. Generaloberst Rendulic hatte die Sprengung mehrmals ausgeschlossen und sie erst erlaubt, als der südliche Brückenkopf bereits von der Roten Armee eingenommen war und der nördliche Brückenkopf ohne Deckung im sowjetischen Feuerbereich lag.

Die Kämpfe südlich der Donau dauerten nach dem Fall von Wien noch bis zum 18. April an, nachdem die dorthin umgruppierte sowjetische 4. Gardearmee unterstützt durch das 18. Panzerkorps (Generalmajor Pjotr D. Goworunienko) den Raum bis Sankt Pölten erobert hatte. Der Kampf um Alland im Wienerwald tobte weit länger, bis sich am 23. April die Front ins Triestingtal nach Altenmarkt und Hainfeld verlagert hatte.

Kooperation mit den sowjetischen Streitkräften

Im Untergrund war es bereits vor der Einnahme Wiens durch die Rote Armee zu intensiven Kontakten der politischen Gruppierungen der Zwischenkriegszeit gekommen, deren Führer gerade aus den Gefängnissen und Konzentrationslagern entkommen waren. Die Widerstandsgruppen der Kommunisten, christlich-konservativer Gruppen und auch einiger Offiziere um Major Carl Szokoll im Wehrkreiskommando XVII (General der Infanterie Schubert) versuchten Schäden an der Stadt durch Kontakte und Kooperationen mit dem Hauptquartier General Tolbuchins in Hochwolkersdorf zu minimieren. Schon am 4. April 1945 bot Karl Renner, der erste Staatskanzler der Ersten Republik, der sich von seinem vom NS-Regime festgelegten Wohnort Gloggnitz von Soldaten der Roten Armee nach Hochwolkersdorf hatte bringen lassen, über einen Politgeneral Josef Stalin seine Dienste bei einer möglichen Neugründung Österreichs an, dessen „Zukunft unfraglich dem Sozialismus gehört“.