Das Karussell der Niederlage dreht sich immer schneller

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1945

- Unternehmen Nordwind (31.12.1944 – 25.01.1945)

- Unternehmen Bodenplatte (01.01.1945)

- Westkarpatische Operation (12.01.1945 – 18.01.1945)

- Weichsel-Oder-Operation (12.01.1945 – 30.03.1945)

- Eroberung Tilsits 1945 (13.01.1945 – 20.01.1945)

- Ostpreussische Operation (13.01.1945 – 20.01.1945)

- Operation Blackcock (14.01.1945 – 26.01.1945)

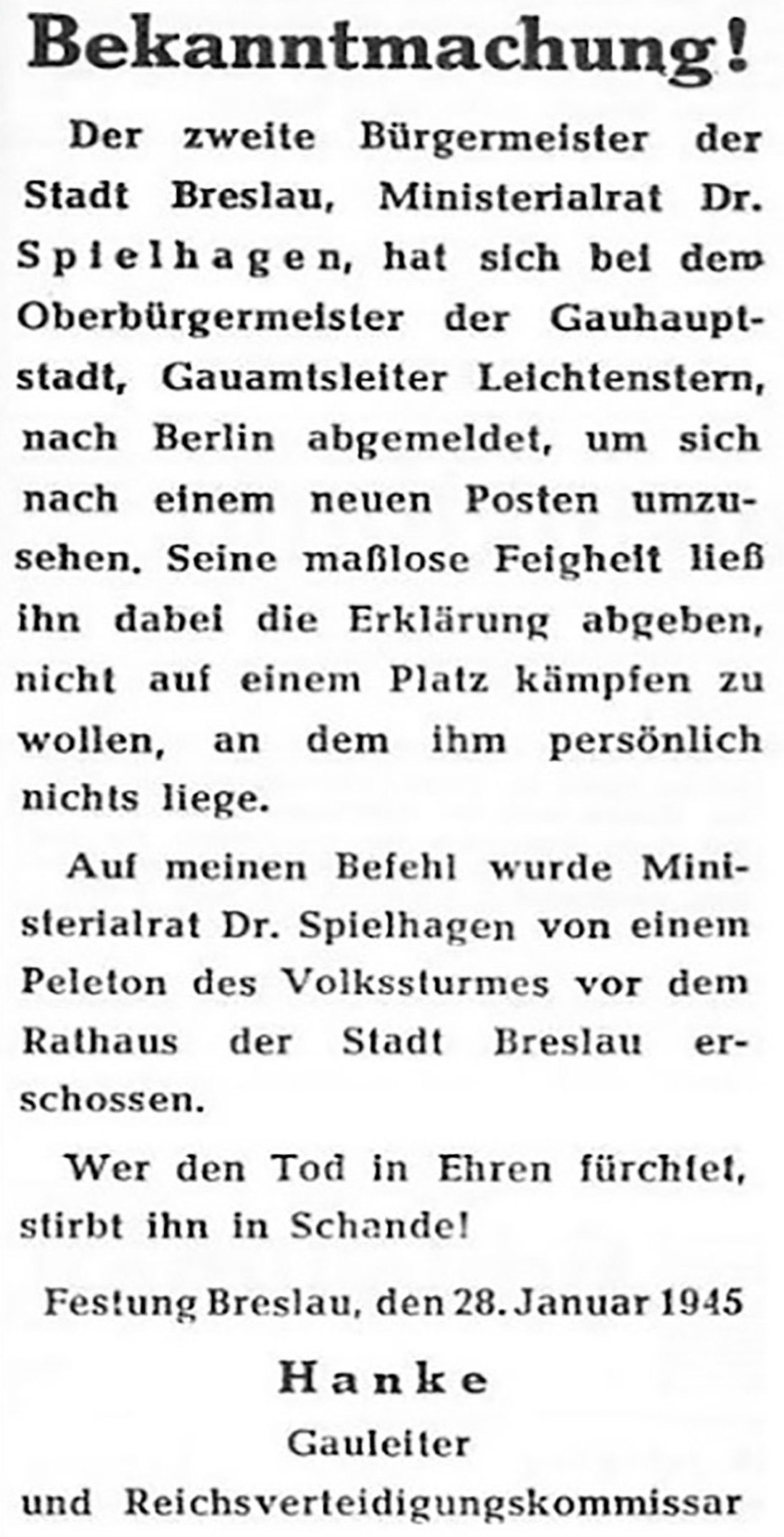

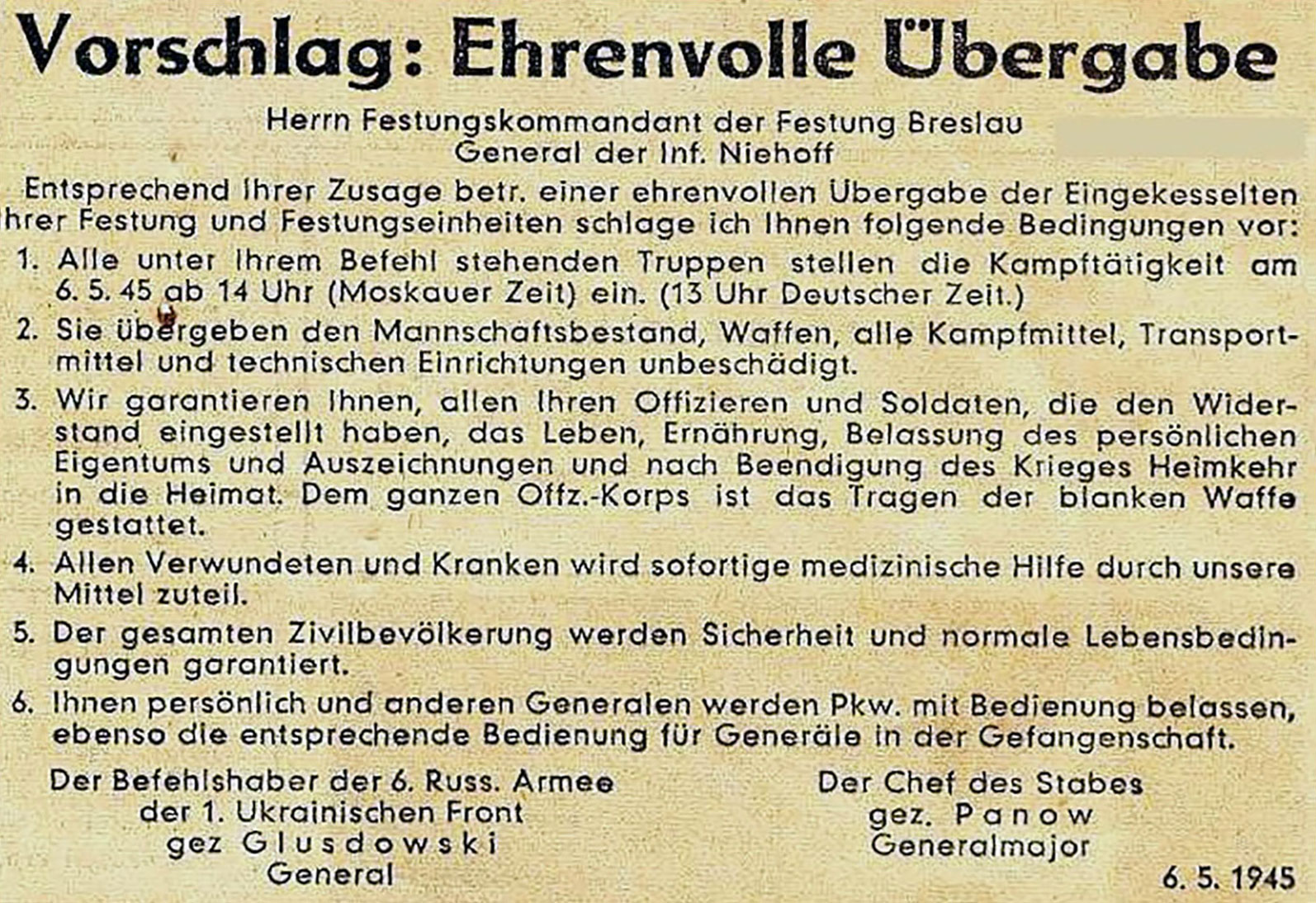

- Schlacht um Breslau (23.01.1945 – 06.05.1945)

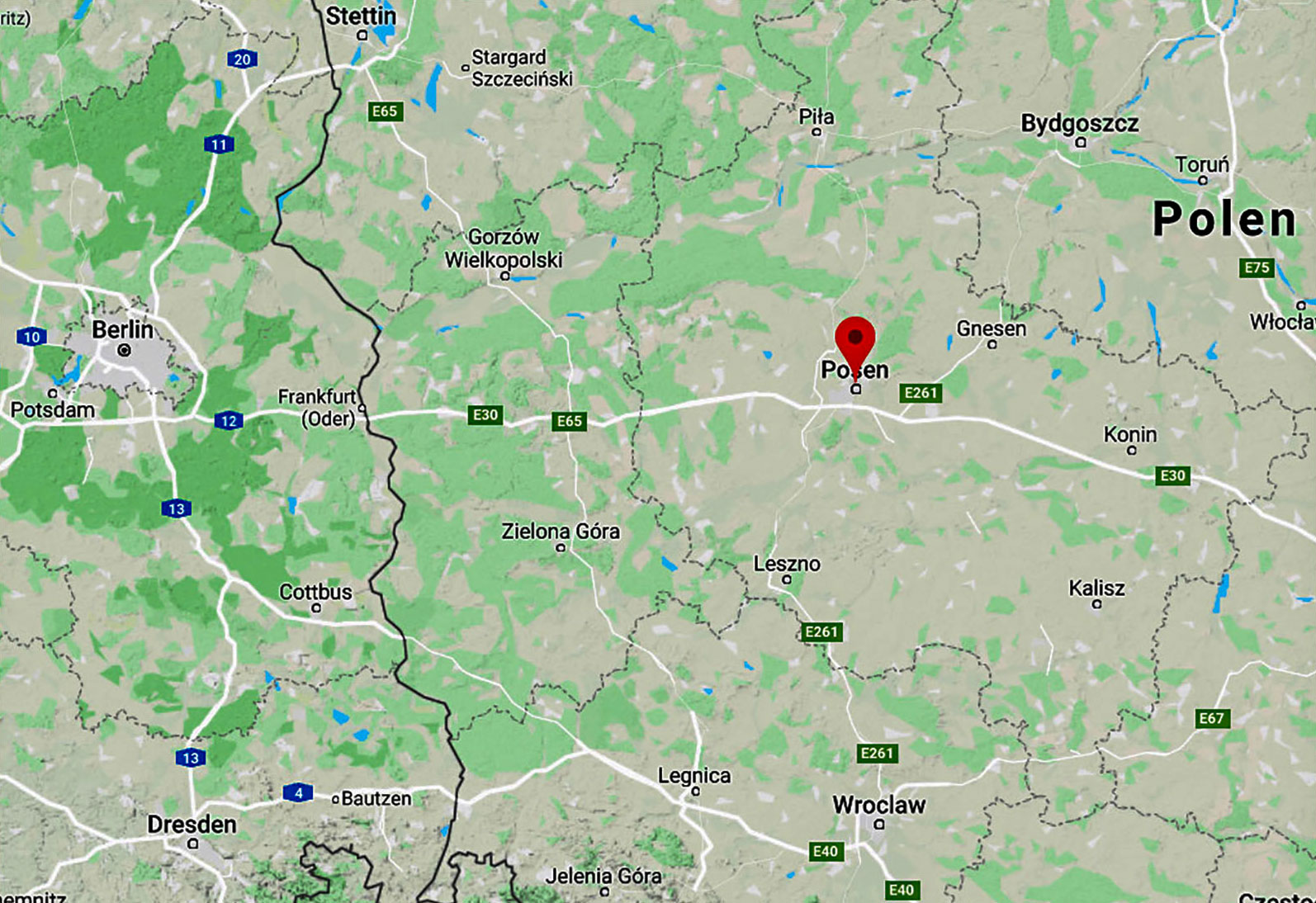

- Schlacht um Posen (25.01.1945 – 23.02.1945)

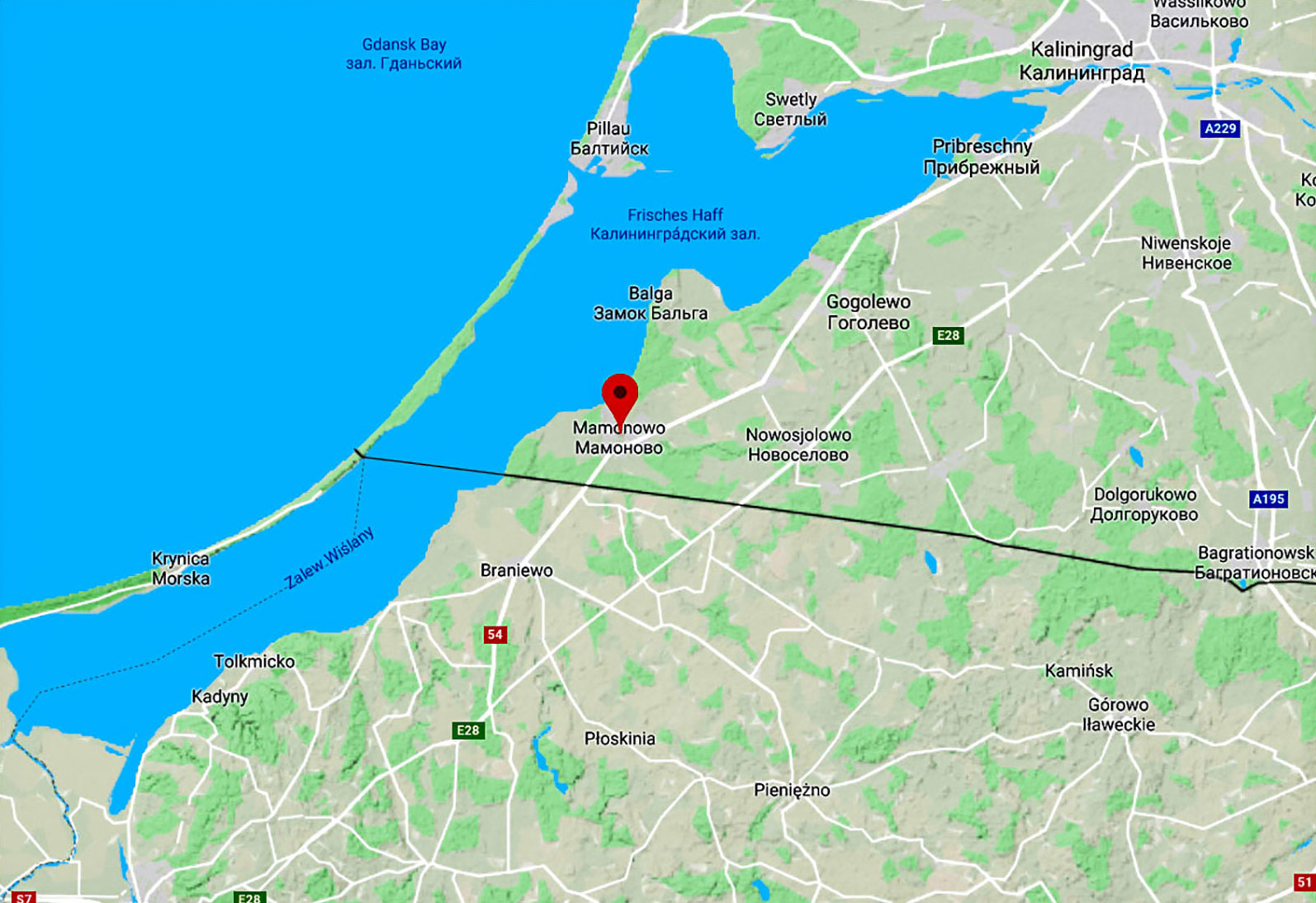

- Kesselschlacht von Heiligenbeil (26.01.1945 – 29.03.1945)

- Kampf um Küstrin (02.02.1945 – 16.04.1945)

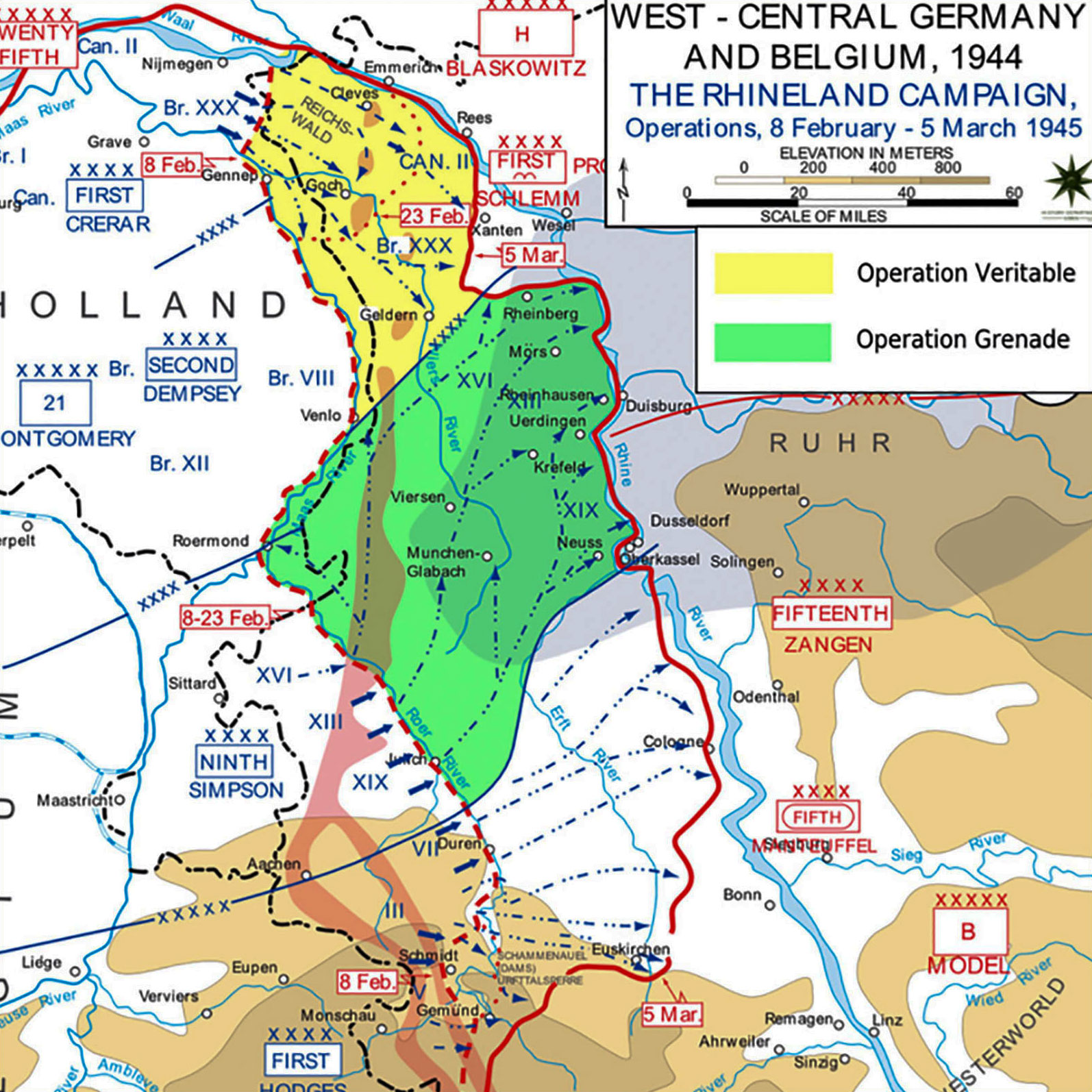

- Schlacht im Reichswald (07.02.1945 – 22.02.1945)

- Niederschlesische Operation (08.02.1945 – 24.02.1945)

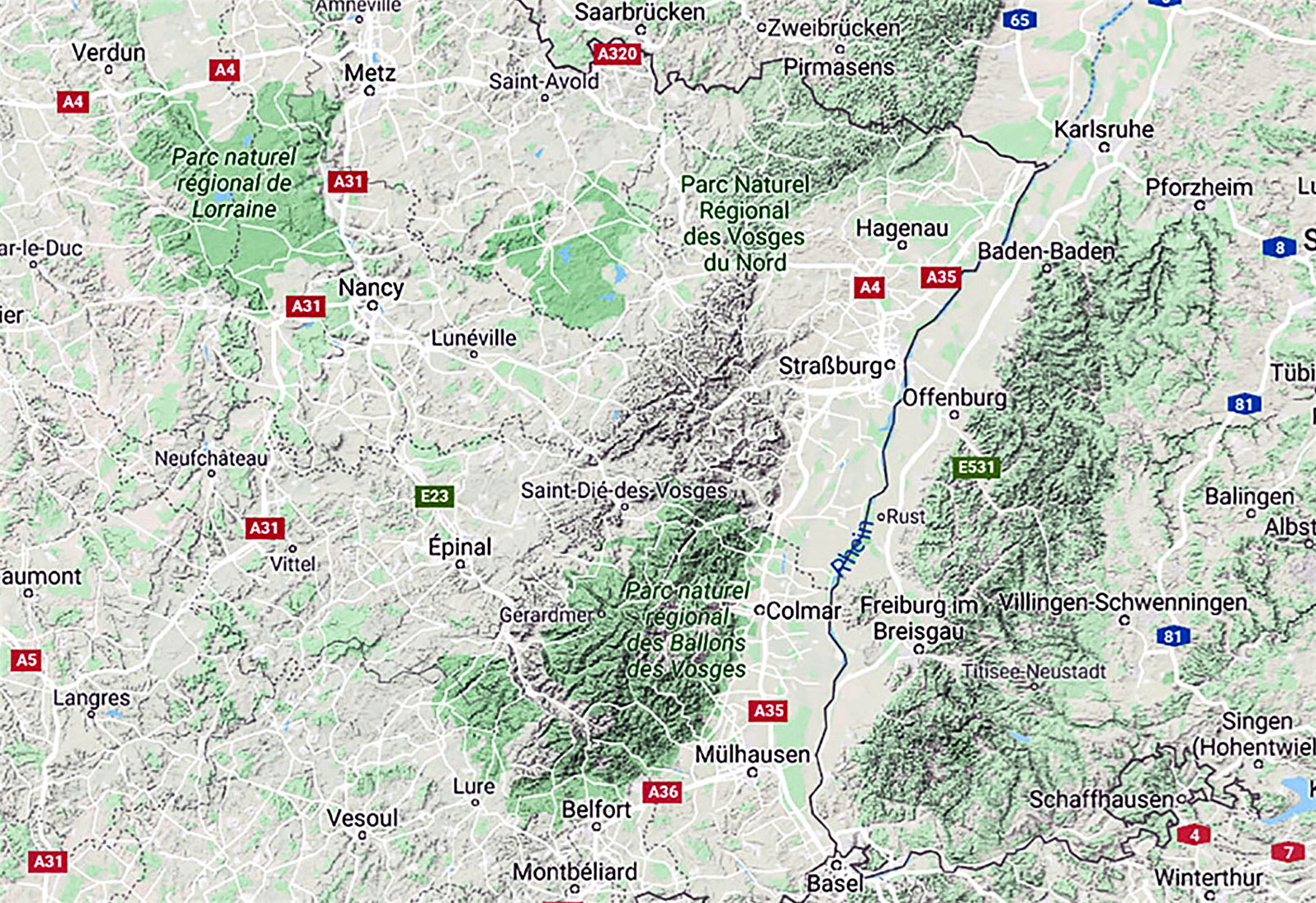

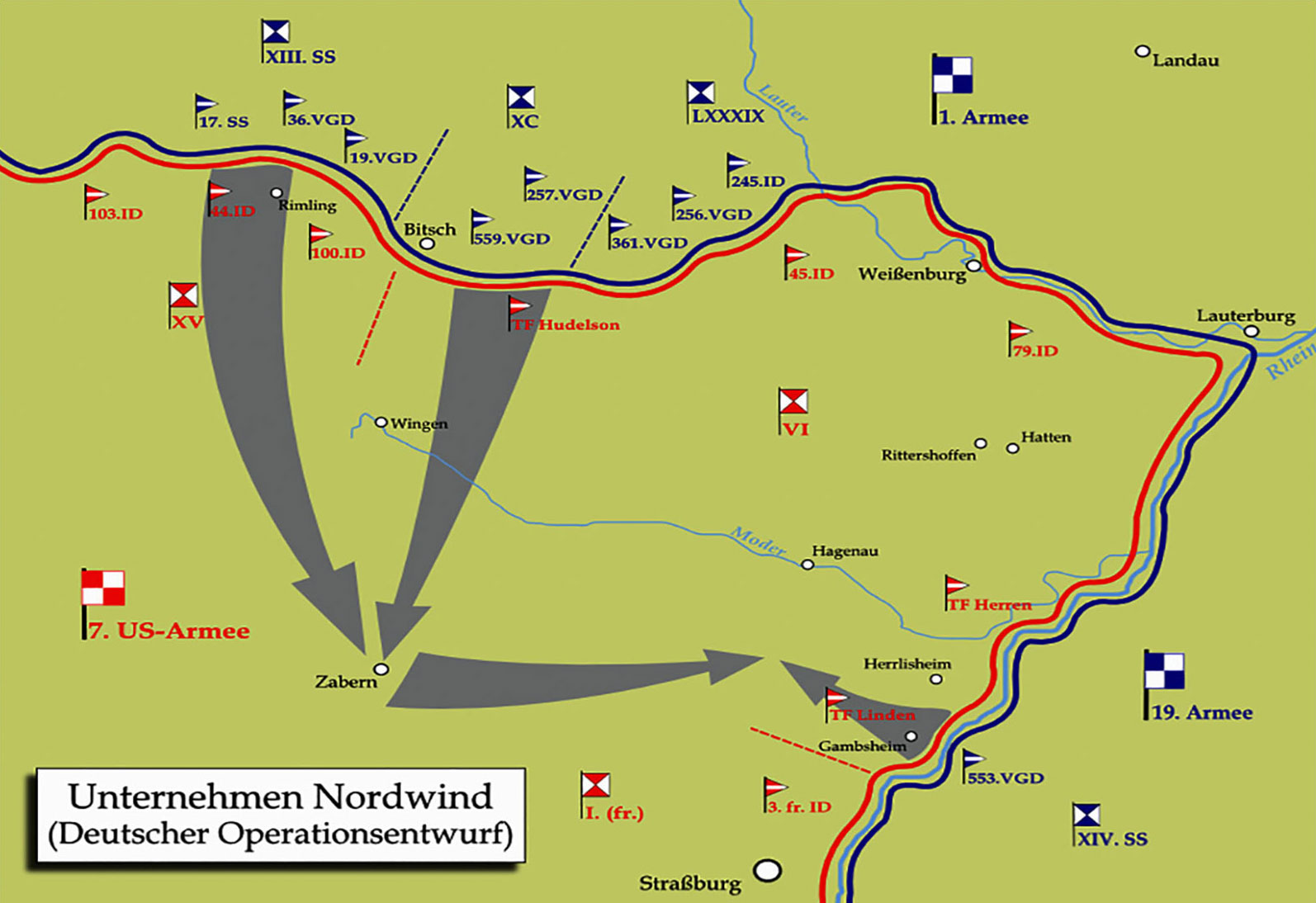

Unternehmen Nordwind (31.12.1944 – 25.01.1945)

Das Unternehmen Nordwind war im Zweiten

Weltkrieg die letzte Offensive deutscher Streitkräfte an der Westfront, in deren Rahmen vom 31. Dezember 1944 bis zum 25. Januar 1945 Kampfhandlungen im Elsass und in Lothringen stattfanden. Obwohl das Unternehmen zu politischen Spannungen zwischen den USA und Frankreich führte, die als Strassburger Kontroverse bezeichnet werden, gehört es zu den weniger bekannten und teilweise sogar falsch dargestellten Grossoperationen des Zweiten Weltkrieges; in der öffentlichen Wahrnehmung dominierendie gleichzeitigen Kämpfe in den Ardennen und an Weichsel und Oder.

Zeitweilig als Alternative zur Ardennenoffensive oder auch zu ihrer Unterstützung geplant, wurde das Unternehmen begonnen, als die dortigen Angriffe längst zum Stehen gekommen waren. Während deutsche Truppen die Ardennen bereits weitgehend wieder geräumt hatten und die sowjetischen Truppen vor der Einnahme Warschaus und kurz vor ihren ersten Erfolgen in Ostpreussen standen, erreichten die Kämpfe im Elsass mit dem Einsatz weiterer deutscher Divisionen ihren Höhepunkt. Ein wesentlicher Teil der Kampfhandlungen fand vom 8. bis zum 20. Januar 1945 im Raum zwischen Hagenau und Weissenburg statt, wenngleich Kämpfe am Vogesenkamm und um einen neugebildeten Brückenkopf am Oberrhein die Ereignisse deutlich stärker bestimmten. Die Schlacht endete nach dem Rückzug der amerikanischen Truppen auf die Moder-Linie nahe Hagenau und ihrem Abwehrerfolg gegen die letzten deutschen Angriffe am 25. Januar.

Im Gegensatz zur vor allem durch Treibstoffmangel behinderten Ardennenoffensive gelten unzureichende Artillerieunterstützung, ungenügende Aufklärung und vor allem Personalmangel sowie hartnäckiger alliierter Widerstand als entscheidende Gründe für das Scheitern von Nordwind. Die in diesem Frontabschnitt eingesetzten, durch die vorangegangenen Rückzugskämpfe geschwächten Verbände wurden nur unzureichend personell aufgefrischt – ein Manko, das erst verspätet durch den Einsatz von Reserven kompensiert wurde. Die operative Führung wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass der Operationsraum nicht allein im Bereich der Heeresgruppe G lag, sondern zwischen ihr und der neu gebildeten Heeresgruppe Oberrhein unter dem Kommando von Heinrich Himmler (Reichsführer SS) aufgeteilt war.

Ausgangslage

Am 12. November 1944 trat die 6. US-Heeresgruppe, bestehend aus der 7. US-Armee und der französischen 1. Armee, im Zusammenwirken mit der 3. US-Armee zur Offensive beiderseits der Vogesen an. Die alliierten Armeen durchbrachen die Zaberner Steige und die burgundische Pforte und erreichten den Oberrhein am 19. November bei Mülhausen und am 23. November bei Strassburg. Auf ausdrücklichen Befehl Dwight D. Eisenhowers überschritten die alliierten Verbände den Rhein nicht, sondern drehten nach Norden ein. Anfang bis Mitte Dezember hatten sie die deutsche 1. Armee weitestgehend aus dem Unterelsass nach Norden zurückgedrängt und Teile der 19. Armee im Brückenkopf Elsass umfasst. Letztere wurde am 2. Dezember 1944 aus der Heeresgruppe G herausgenommen und in die neu gebildete Heeresgruppe Oberrhein überführt, deren Oberbefehl Heinrich Himmler am 10. Dezember erhielt und die direkt dem Führerhauptquartier unterstand.

Deutsche Planungen

Ende Dezember 1944 kam nach Anfangserfolgen die deutsche Ardennenoffensive zum Stehen (siehe Belagerung von Bastogne). Um Kräfte für einen amerikanischen Gegenangriff in den Ardennen freizumachen, übernahm die 7. US-Armee grosse Teile des Frontabschnittes der 3. US-Armee im Unterelsass und in Lothringen, der damit zum schwächsten Abschnitt der amerikanischen Front wurde. Andererseits standen dem Oberbefehlshaber West noch mehrere, ab Mitte Januar 1945 einsetzbare Divisionen als Reserve zur Verfügung.

Nach der Billigung des Vorstosses entlang des Vogesenkammes durch von Rundstedt und Generaloberst Johannes Blaskowitz (Oberbefehlshaber der Heeresgruppe G) befahl Hitler, den westlichen Vorstoss unterstützend zu dem Hauptstoss mit mindestens zwei Panzer- und drei Infanterie-Divisionen durchzuführen. Er hatte angesichts der Witterungsbedingungen in den Vogesen (es war ein sehr kalter Winter) Zweifel an der Durchhaltefähigkeit der Truppe. Rundstedt änderte seine Befehle in diesem Sinne noch am 22. Dezember ab.

Tatsächlich musste nur diese Feinplanung vorgenommen werden, denn bereits im Oktober 1944 hatte der Wehrmachtführungsstab Studien für eine Gegenoffensive im Elsass entwickelt. Eine solche Offensive war am 17. und 25. November als Angriff in die Flanke, der möglicherweise über den Rhein stossenden alliierten Kräfte erwogen worden und letztlich zugunsten des Angriffs in den Ardennen verworfen worden. Nun konnte man auf diese Studien zurückgreifen. In einer Besprechung mit Blaskowitz wurden am 24. Dezember die Ziele der Operation festgelegt. Mit der Zaberner Steige zwischen Pfalzburg und Zabern sollten die Verbindungslinien der im nördlichen Elsass stehenden alliierten Kräfte abgeschnitten und Letztere zerschlagen werden. Anschliessend sollte durch einen Vorstoss nach Süden die Verbindung zur 19. Armee hergestellt werden. Zu diesem Zweck wurden im Bereich der 1. Armee unter General der Infanterie Hans von Obstfelder zwei Stossgruppierungen gebildet. Die erste – bestehend aus dem XIII. SS-Armeekorps (zwei Volksgrenadier- und eine SS-Panzergrenadier-Division) – sollte östlich der Blies die alliierten Linien bei Rohrbach durchbrechen und dann gemeinsam mit der zweiten Gruppe in Richtung Pfalzburg antreten. Die zweite Gruppe – bestehend aus dem LXXXX. Armeekorps (zwei Volksgrenadier-Divisionen) und LXXXIX. Armeekorps (drei Infanterie- bzw. Volksgrenadier-Divisionen) – sollte aus dem Raum östlich von Bitche in mehreren Stosskeilen angreifen und danach mit der ersten Gruppe zusammenwirken. Je nach Entwicklung der Lage sollte die Offensive dann entweder östlich oder westlich der Vogesen in Richtung der Linie Pfalzburg–Zabern erfolgen.

Um einen Durchbruch ausnutzen zu können, wurden die 25. Panzergrenadier-Division sowie die 21. Panzer-Division in der Armee-Reserve gehalten. In der offiziellen Sprachregelung vom 25. Dezember 1944 wurde der Operation der Deckname „Unternehmen Nordwind“ zugewiesen.

In die Planungen war am 23. Dezember 1944 auch die südliche Heeresgruppe Oberrhein einbezogen worden, die unter dem Oberbefehl des Reichsführers SS Heinrich Himmler stand. Sie wurde gebeten, durch Stosstruppunternehmen und die Bildung von Brückenköpfen über den Rhein nördlich und südlich von Strassburg die gegnerischen Kräfte dort zu binden. Zeitweilig wurde auch erwogen, mit Teilen der 19. Armee auf Molsheim westlich von Strassburg vorzustossen, wodurch auch die zweite, kleinere Verbindungslinie der Alliierten im Unterelsass gekappt worden wäre. Nachdem Hitler am 27. Dezember 1944 den Beginn der Offensive auf den 31. Dezember um 23 Uhr festgelegt hatte, erhielt die Heeresgruppe ihre endgültigen Aufträge. Sie sollte erst angreifen, wenn die Verbände der 1. Armee die Ostausgänge der Vogesen zwischen Ingweiler und Zabern in Besitz genommen hätten. Ihre Divisionen hatten die Aufgabe, die gegnerische Front nördlich von Strassburg zu durchbrechen und sich im Raum Hagenau–Brumath mit der 1. Armee zu vereinigen. Die Ausführung dieser zunächst nebensächlichen Operationen oblag der 19. Armee unter General der Infanterie Siegfried Rasp. Diese plante neben kleineren Vorstössen in Bataillonsstärke aus dem Brückenkopf Elsass vor allem den Angriff der 553. Volksgrenadier-Division bei Gambsheim über den Rhein.

Nach dem Abschluss der Zerschlagung der alliierten Kräfte im Unterelsass war als Folgeoperation das Unternehmen Zahnarzt vorgesehen, ein Vorstoss in die Flanke der 3. US-Armee.

Hitlers Absicht

Hitler verband mit dem „Unternehmen Nordwind“ nicht nur die Aussicht auf einen weiteren Teilerfolg an der Westfront, sondern auch die Vorstellung, auf diese Weise die festgefahrene Ardennenoffensive wieder ins Rollen zu bringen. Diese Ansichten legte er am 28. Dezember 1944 in einer Ansprache vor den beteiligten Befehlshabern und Kommandeuren dar:

„Ich bin mit den Massnahmen völlig einverstanden, die getroffen worden sind. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, besonders den rechten Flügel [im Raum Bitsch] schnell vorwärtszubringen, um die Eingänge nach Zabern zu öffnen, dann sofort in die Rheinebene hineinzustossen und die amerikanischen Divisionen zu liquidieren. Die Vernichtung dieser amerikanischen Divisionen muss das Ziel sein. […] Schon die blosse Vorstellung, dass es überhaupt wieder offensiv vorgeht, hat auf das deutsche Volk eine beglückende Wirkung ausgeübt. Und wenn diese Offensive weitergeführt wird, wenn die ersten wirklich grossen Erfolge sich zeigen […] können sie überzeugt sein, dass das deutsche Volk alle Opfer bringen wird, die überhaupt menschenmöglich sind. […] Ich möchte daher anschliessend an Sie nur den Appell richten, dass Sie mit Ihrem ganzen Feuer, mit Ihrer ganzen Energie und mit Ihrer ganzen Tatkraft hinter diese Operation treten. Das ist mit eine entscheidende Operation. Ihr Gelingen wird absolut automatisch das Gelingen der zweiten [in den Ardennen] mit sich bringen. […] Wir werden das Schicksal dann doch meistern.“

Deutsche Kräfte

Neben den am Oberrhein in den Bunkern des Westwalls eingesetzten Einheiten des Volkssturms und örtlichen Polizeikräften standen auf deutscher Seite auf dem Papier zahlreiche Divisionen, die jedoch in Teilen nur Regimentsstärke hatten und zum Teil unerfahren waren.

1. Armee

Einteilung in zwei Sturmgruppen,[19] XIII. SS-Armeekorps als Sturmgruppe 1 für den Angriff westlich der Vogesen, LXXXX. Armeekorps und LXXXIX. Armeekorps als Sturmgruppe 2 für den Angriff auf dem Vogesenkamm.

19. Armee

Alliierte Pläne

Noch während die 3. US-Armee zur Abwehr der deutschen Ardennenoffensive umgliederte, wurden dem SHAEF (Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force) die Herausforderungen bewusst, die auf die 6. US-Heeresgruppe mit ihrem nunmehr überdehnten Frontabschnitt zukamen. In einer Folgediskussion am 26. Dezember 1944 teilte der kurz zuvor zum General of the Army beförderte Dwight D. Eisenhower dem Befehlshaber der 6. US-Heeresgruppe Jacob L. Devers mit, dass er zwecks Verkürzung der Front der 6. US-Heeresgruppe deren Rücknahme vom Oberrhein an den Vogesenkamm wünsche. Da weder diese Äusserung noch das nachfolgende Drängen des SHAEF einen förmlichen Befehlscharakter hatten und Devers nach dem Ardennen-Fiasko des alliierten militärischen Nachrichtenwesens Zweifel an der Lagebeurteilung von SHAEF hatte, sah er einen Rückzug nicht als dringlich an. Er liess ihn nur planen, statt ihn durchzuführen. Nach seiner Einschätzung, die auch von dem Befehlshaber der 7. US-Armee Alexander Patch geteilt wurde, war ein deutscher Angriff an der Saar am wahrscheinlichsten, zumal die mittlerweile in den Ardennen eingesetzte Panzer-Lehr-Division im Dezember 1944 hier einen Störangriff durchgeführt hatte. Als weitere, wegen des Geländes aber weniger wahrscheinliche Möglichkeit wurde ein Angriff entlang des Vogesenkammes angesehen, während ein deutscher Angriff in der Oberrheinebene wegen der von den Amerikanern hier gehaltenen Abschnitte der Maginotlinie als abwegig angesehen wurde.

Aus genannten Gründen plante Patch vier Auffangstellungen aus, auf die nacheinander ausgewichen werden konnte:

- Stellungssystem der Maginot-Linie

- Bitsch–Niederbronn–Moder

- Bitsch–Ingweiler–Strassburg

- Ostausläufer der Vogesen.

Alliierte Kräfte

Die Alliierten verfügten auf dem Papier über weniger Divisionen als die Deutschen, hatten dafür aber eine bessere Personal- und Materiallage. Erfahrungs- und Ausbildungsstand unterschied sich von Division zu Division erheblich; einige Verbände kämpften seit dem Italienfeldzug, während andere gerade neu aufgestellt worden und erst im November 1944 eingeführt waren. Letzteres traf insbesondere auf die französischen Verbände zu, von denen viele sich aus der Résistance rekrutierten. Einzelne amerikanische Divisionen befanden sich gerade erst in der Aufstellungsphase; die Infanterieregimenter waren bereits eingetroffen, während die Artillerieanteile sowie die Logistik noch zugeführt werden sollten.

7. US-Armee

1. Französische Armee

Verlauf

Angriff am Vogesenkamm, 1. bis 6. Januar

Die Offensive, die von den Alliierten wegen schlechten Wetters nur ansatzweise aufgeklärt wurde, begann ohne Artillerievorbereitung – als Überraschungsangriff – in den letzten Abendstunden des 31. Dezembers 1944.

Der Angriff der Sturmgruppe 1 stiess auf die tiefgestaffelte Verteidigung der 44. und der 100. US-Infanteriedivision und blieb mit Ausnahme eines drei Kilometer tiefen Einbruches im Raum Bliesbrücken–Rimlingen liegen. Nachdem deutsche Angriffsspitzen am 3. Januar Grossrederchingen genommen hatten und zeitweilig bis zur Ortschaft Achen durchgebrochen waren, kam dieser Angriff am 5. Januar endgültig zum Stehen.

Der Angriff der Sturmgruppe 2 war deutlich erfolgreicher. Der bergige und bewaldete Geländeabschnitt in den Vogesen wurde lediglich von der „Task Force Hudelson“ gehalten, die den angreifenden deutschen Kräften wenig entgegenzusetzen hatte. Nachteilig auf deutscher Seite wirkte sich dort aber die unterbliebene Aufklärung aus, wodurch die angreifenden Verbände orientierungslos waren. Die 361. Volksgrenadier-Division, die vor wenigen Wochen dort noch in Rückzugskämpfe verwickelt gewesen war, gewann dank ihrer Kenntnisse des Geländes am meisten Raum. Innerhalb der nächsten vier Tage kam die Sturmgruppe 2 immerhin 16 Kilometer voran.

Die Lageentwicklung bewog Blaskowitz und Obstfelder dazu, die Anfangserfolge der Sturmgruppe 2 zu nutzen und die gerade aus Norwegen herangeführte 6. SS-Gebirgs-Division „Nord“ dort einzusetzen. Dieser Verband, der deutlich den höchsten Einsatzwert aller deutschen Divisionen dieses Frontabschnittes aufwies, trat über die 257. und 361. Volksgrenadier-Divisionen auf Wingen und Wimmenau an. In den Morgenstunden des 4. Januar besetzten zwei Bataillone dieser Division Wingen und überrannten dabei einen amerikanischen Bataillonsgefechtsstand. Da ihnen jedoch die Fernmeldeverbindungen in Gestalt eines Funklastwagens abhandengekommen waren, konnten sie keine Verstärkungen anfordern. Amerikanische Gegenangriffe scheiterten zunächst, denn sie waren zunächst darauf ausgerichtet, lediglich eine Kompanie aus Wingen zu werfen. Da jedoch kein Unterstützungsangriff seitens der 19. Armee/Heeresgruppe Oberrhein erfolgte, konnten die Amerikaner Kräfte aus Frontabschnitten am Oberrhein abziehen und zu weiteren Gegenangriffen auf Wingen ansetzen. Als der amerikanische Druck übermächtig wurde, setzten sich die mittlerweile abgekämpften deutschen Bataillone in der Nacht vom 6. zum 7. Januar aus Wingen ab.

Strassburger Kontroverse

Die unklare Situation hinsichtlich des von Eisenhower angesonnenen Rückzugs hinter die Vogesen begann während des Angriffes auf Zabern politische Kreise zu ziehen. Noch am Nachmittag des 1. Januars rief der Chef des Stabes von SHAEF General Devers an und warf der 7. US-Armee Befehlsverweigerung vor, da sie nicht auf die Vogesen ausweiche. Devers gab hieraufhin an, dass die diesbezüglichen Vorbereitungen anliefen, wegen der Verhältnisse vor Ort aber Zeit benötigen würden. Noch am gleichen Tage teilte Devers Patch mit, dass seine Armee bis zum 5. Januar hinter die Vogesen ausweichen und die Oberrheinebene samt Strassburg aufgeben müsse. Patch begann unverzüglich mit der Umsetzung, indem er die im Zuge der Lauter eingesetzten Verbände nach Süden zurücknahm. Zeitgleich mit dem Befehl an Patch gab Devers diese Information über die französischen Verbindungsoffiziere an die französische Regierung weiter. Daraufhin protestierte de Gaulle in einem Brief an Devers. Hintergrund der französischen Haltung war vor allem die jüngere Geschichte des Elsass als Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich. Vor allem Strassburg, wo Claude Joseph Rouget de Lisle 1792 die Marseillaise komponiert hatte, besass bei den Franzosen einen Stellenwert, der nur von der Hauptstadt Paris übertroffen wurde. Ausserdem wurde befürchtet, dass eine erneute deutsche Besetzung Repressalien gegen diejenigen Teile der Bevölkerung nach sich ziehen würde, die nach der Einnahme durch die Alliierten am 23. November 1944 offen ihre Loyalität gegenüber Frankreich gezeigt hatten. Devers, der die Haltung Frankreichs teilte, entsandte daraufhin am 2. Januar seinen Chef des Stabes, Generalmajor Barr nach Paris zu Eisenhower, um klare Anweisungen zu erhalten. De Gaulle nahm auch Verbindung mit Roosevelt und Churchill auf und bestellte Eisenhower am 3. Januar zu einem Gespräch nach Paris, wo Churchill als Mediator fungierte. De Gaulle bezeichnete Eisenhowers Entscheidung als nationale Katastrophe, wohingegen Eisenhower an seiner Entscheidung zunächst festhielt und der französischen 1. Armee die Schuld gab, da sie bei der Zerschlagung des Brückenkopf Elsass versagt habe. Hieraufhin drohte De Gaulle mit einem Ende der französischen Beteiligung bei SHAEF, während der ebenfalls anwesende General Alphonse Juin Andeutungen machte, Frankreich werde den Alliierten die Nutzung seines Eisenbahnnetzes verwehren. Eisenhower akzeptierte am Ende unter Churchills Lob die französischen Bedenken. Der ebenfalls anwesende Generalmajor Barr gab die Information sofort an Devers weiter, noch bevor die Entscheidung am 7. Januar in Form eines Communiques schriftlich fixiert wurde. Devers stoppte die Absetzbewegungen von der Lauter.

Kämpfe in der Oberrheinebene

Nach der Räumung Wingens gab das OKW den Angriff im Zuge der Vogesen, beziehungsweise westlich davon auf und verlagerte den Schwerpunkt. Die ursprüngliche Absicht der Heeresgruppe G, den Angriff nunmehr mit gepanzerten Kräften am Ostrand der Vogesen über das Zwischenziel Rothbach westlich Hagenau zu führen, wurde wegen der nachstehend beschriebenen Lageentwicklung im Frontabschnitt der 19. Armee aufgegeben, und zwar zugunsten eines Angriffes unmittelbar in der Oberrheinebene ostwärts von Hagenau.

Neuer Brückenkopf bei Gambsheim, 5. bis 10. Januar

Noch während des Angriffs der Sturmgruppe 2 auf Wingen gelang der der 19. Armee unterstellten 553. Volksgrenadier-Division, die von allen beteiligten deutschen Divisionen den niedrigsten Einsatzwert hatte, in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar die Bildung eines Brückenkopfes am Zusammenfluss von Zorn und Moder bei Gambsheim. Da die amerikanischen Verbände – hier Task Force Linden – die Verteidigung dieses Frontabschnittes nur durch Spähtrupps sicherstellen konnten und da die Bevölkerung in dieser Region deutschfreundlich war, konnten die Soldaten der 553. Volksgrenadier-Division ungehindert in ihren Sturmbooten über den Rhein setzen, den Brückenkopf nach seiner Sicherung auf Herlisheim und Offendorf ausweiten und sich im Südwesten bis an den Ortsrand von Kilstedt vorschieben.

Die Versorgung des Brückenkopfes wurde nachts durch Fährbetrieb sichergestellt, da eine Brücke Luftangriffen der alliierten Luftwaffe ausgesetzt gewesen wäre. Die Bedrohung aus diesem Brückenkopf wurde von den Alliierten als so gering eingeschätzt, dass sie die nächsten drei Tage keinen Versuch zur Abriegelung unternahmen, wenngleich Patch dem Kommandeur des VI. US-Korps bereits am 6. Januar den Befehl zur Zerschlagung des Brückenkopfes gegeben hatte. Erst am 8. Januar setzte er Teile der 12. US-Panzerdivision auf den Brückenkopf an, und zwar Combat Command B (ein Manöverelement in Brigadestärke) gegen vermeintlich nur 500 bis 800 unorganisierte deutsche Infanteristen des Brückenkopfes. Tatsächlich befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits 3330 deutsche Soldaten, verstärkt durch Panzerabwehrkanonen, in gut ausgebauten Stellungen. Demgegenüber verringerte die schwache Infanteriekomponente der 12. US-Panzerdivision den Einsatzwert dieses Verbandes. Combat Command B trat am 8. Januar auf Herlisheim an. Zwar gelang es, mit Infanterie in Herlisheim einzudringen, da jedoch die amerikanischen Panzer von den deutschen Panzerabwehrkanonen in Schach gehalten werden konnten und zudem die Funkverbindung zu den Infanteristen abriss, räumten letztere in den Morgenstunden des 10. Januar Herlisheim.

Unternehmen Sonnenwende, 8. bis 12. Januar

Die eigentliche Unterstützung der 19. Armee, Deckname Unternehmen Sonnenwende, bestand in einem Angriff ab 8. Januar 1945 durch die zwischen Rhein und Ill eingesetzte 198. Infanterie-Division, Teile der 269. Infanterie-Division und die Panzerbrigade 106 aus dem Brückenkopf Elsass auf Strassburg. Der betreffende Frontabschnitt war kurz zuvor von den Amerikanern an die 1. Französische Armee übergeben worden. Den deutschen Verbänden gelang es, sämtliche südöstlich der Ill eingesetzten französischen Kräfte zurückzuwerfen und so das Dreieck zwischen Ill und Rhein wieder unter Kontrolle zu bringen.[38] Hierbei wurden drei französische Kampfgruppen in Bataillonsstärke abgeschnitten und bis zum 13. Januar vernichtet. Gleichwohl gelang es den französischen Kräften, an der Ill im Zuge der Ortschaften Benfeld, Erstein und Kraft den deutschen Angriff am 12. Januar aufzufangen und zum Stehen zu bringen. Das eigentliche Ziel, die Einnahme Strassburgs, wurde nicht erreicht.

Kämpfe um Hatten-Rittershofen, 8. bis 20. Januar

Die in der nordöstlichen Ecke des Elsass eingesetzten amerikanischen Streitkräfte hatten in Umsetzung des Rückzugsbefehls von Eisenhower bereits in den ersten Januartagen den Raum an der Lauter geräumt und somit Reipertsweiler und Weissenburg aufgegeben. Nach der Intervention de Gaulles bezogen sie an der Maginot-Linie die erste der geplanten Auffangstellungen. Lediglich im Raum Hatten gelang es am 8. Januar den aus dem Bienwald heraus nachdrängenden, zur Kampfgruppe Feuchtinger verschmolzenen 21. Panzer-Division und 25. Panzergrenadier-Division, über die Maginot-Linie hin aus vorzustossen. Auf Drängen Himmlers bestand die Absicht des OKW nunmehr darin, über Hatten auf Hagenau vorzustossen und sich im Raum Bischweiler mit den aus dem Brückenkopf Gambsheim entgegenstossenden Kräften zu treffen, so das VI. US-Korps im Raum Sufflenheim einzuschliessen und es dann zu vernichten, oder zumindest die alliierten Kräfte hier frontal zu binden, damit die am Vogesenkamm stehende Sturmgruppe 2 und die im Brückenkopf Gambsheim stehenden Kräfte – verstärkt durch die ursprünglich für Unternehmen Zahnarzt vorgesehenen Reserven – auf Hagenau vorstossen und somit das VI. US-Korps einschliessen konnten.

In der Folge wechselten Teile dieses Ortes und des benachbarten Rittershofen in erbitterten Kämpfen immer wieder den Besitzer, wobei weder Amerikaner noch Deutsche die Oberhand gewinnen konnten, obwohl Letztere vom 11. bis zum 15. Januar Verstärkung durch die 7. Fallschirmjäger-Division erhielten. Auch die Zivilbevölkerung hatte hohe Verluste zu beklagen, da sie von den Amerikanern nicht evakuiert wurde. Zeitgleiche Versuche, den ursprünglichen Angriff der Sturmgruppe 2 auf Zabern wieder vorzutragen, scheiterten, wenngleich der 6. SS-Gebirgs-Division „Nord“ am 16. Januar die Einschliessung und Zerschlagung einer amerikanischen Kampfgruppe gelang. Unterdessen gelang es der 7. Fallschirmjäger-Division, sich am linken Rheinufer den Weg bis zum Brückenkopf Gambsheim freizukämpfen und so eine Landverbindung herzustellen.

Patt bei Herlisheim, 16. bis 21. Januar

Da am 10. Januar der Versuch von Combat Command B, den Brückenkopf von Gambsheim einzudrücken, gescheitert war, setzte der Kommandeur des VI. US-Korps am 13. Januar die gesamte 12. US-Division dort ein, die am 16. Januar erneut antrat, Combat Command B erneut auf Herlisheim und Combat Command A auf Offendorf und den nahe gelegenen Steinwald. Auch diesmal gelang es dem Combat Command B, in Herlisheim einzudringen, doch die Geländegewinne gingen durch einen deutschen Gegenangriff wieder verloren. Von den Amerikanern unbemerkt setzte die 10. SS-Panzer-Division in der Nacht vom 15. zum 16. Januar mit Fähren über den Oberrhein und bezog in dem Brückenkopf einen Verfügungsraum. Der Divisionsgefechtsstand wurde nach Offendorf verlegt und begann mit der Planung eines Ausbruches aus dem Brückenkopf für den 17. Januar. Dieser Angriff lief planmässig vor dem Morgengrauen an und mündete in einem unentschiedenen Begegnungsgefecht mit dem ebenfalls (erneut) angreifenden Combat Command A. Es zeigte sich, dass in dem von Ortschaften, der Zorn sowie von Bahndämmen und Entwässerungsgräben durchzogenen Gelände der Einsatzwert von Panzern gering war und sie leicht eine Beute von Panzerabwehrkanonen und Panzerfäusten wurden. Auch ein Versuch von Combat Command B, Herlisheim nördlich zu umgehen, schlug fehl. Am 18. Januar gelang es der zur 10. SS-Panzer-Division gehörenden 3./SS-Panzerabteilung 10, ein in Herlisheim eingedrungenes US-Panzerbataillon zu zerschlagen, hierbei zehn Sherman-Panzer zu erbeuten und ein ebenfalls dort eingesetztes US-Infanteriebataillon aufzureiben. Am 19. Januar gelang bei Drusenheim die Zerschlagung eines weiteren, der 79. US-Infanteriedivision angehörenden Bataillons.

Die 3. Französische Infanteriedivision wies vom 17. bis zum 21. Januar Angriffe der 10. SS-Panzer-Division auf Kilstedt blutig ab.

US-Rückzug hinter die Moder, 20. und 21. Januar

Trotz der Abwehrerfolge der Franzosen bei Kilstedt bestand die Gefahr, dass die 10. SS-Panzer-Division weiter nördlich aus dem Brückenkopf ausbrechen würde, wo sie gerade drei amerikanische Bataillone zerschlagen beziehungsweise aufgerieben hatte. Mit einem Vorstoss aus dem Raum Drusenheim nach Westen im Zuge des nördlichen Moderufers hätte sie die amerikanische Front bei Hatten und Rittershofen aus den Angeln heben können. Die Gefahr eines erneuten Angriffs der Sturmgruppe 2 sowie der kräftezehrende Kampf um Hatten und Rittershofen vervollständigte ein Lagebild, wonach der Frontbogen des VI. US-Korps langsam unhaltbar wurde. Zwar wurden durch die Beseitigung des deutschen Frontvorsprunges in den Ardennen die 101. US-Fallschirmjägerdivision und die 28. US-Infanteriedivision frei und in den Elsass verlegt, doch verzögerten schlechte Witterungsbedingungen das Eintreffen dieser Verstärkungen. Es gelang Patch, Devers Einverständnis für einen Rückzug zu erwirken, mit dem das Korps am Südufer von Rotbach, Moder und Zorn im Zuge einer deutlich verkürzten Frontlinie die zweite Auffangstellung beziehen konnte.

Die Absetzbewegung begann in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar und wurde durch schlechtes Wetter begünstigt; deutsche Truppen bemerkten den Rückzug erst, als er bereits erfolgt war. Sie drängten am 22. Januar nach und erweiterten die Landverbindung zum Brückenkopf Gambsheim.

Nachdrängen deutscher Kräfte bis zum 25. Januar

Der Rückzug der alliierten Kräfte führte zur Preisgabe von grossen Abschnitten der Maginot-Linie. Deutsche Kräfte waren damit ihrem Operationsziel Zabern so nah wie während der Kämpfe um das Zwischenziel Wingen. Daher bestand unverändert die deutsche Absicht, auf Zabern vorzustossen. Durch die Geländegewinne ermutigt, unternahmen deutsche Kräfte unmittelbar danach den vergeblichen Versuch, Hagenau und Bischweiler zu nehmen. In der Nacht vom 24. auf den 25. Januar traten Teile von drei deutschen Divisionen im Raum zwischen Neuburg und Schweighausen an, wurden jedoch nach Anfangserfolgen zurückgeschlagen. Ebenfalls am 25. Januar wurden Angriffe der 6. SS-Gebirgs-Division „Nord“ auf Bischholz und Schillersdorf abgewehrt. Zu diesem Zeitpunkt war angesichts des Zusammenbruchs der deutschen Front im Osten eine Fortsetzung der Angriffe nicht mehr möglich. Hitler befahl daher, die Offensive einzustellen. In der Folge wurden am 27. Januar die 21. Panzer-Division und die 25. Panzergrenadier-Division herausgezogen und an die Ostfront verlegt, die 10. SS-Panzer-Division folgte im Februar.

Folgen

Nach dem Abschluss der Offensive hielten deutsche Kräfte wieder rund 40 Prozent des Elsass besetzt. Als taktische Erfolge konnten sie eine Verkürzung der Front und im Vergleich zu den Alliierten geringere Verluste verbuchen. Strategische Erfolge blieben ihnen jedoch versagt; eine Zerschlagung nennenswerter alliierter Kräfte gelang ihnen ebenso wenig wie die Einnahme Strassburgs.

Durch das Ausweichen hinter die Moder verschafften sich die alliierten Kräfte sogar die Handlungsfreiheit für einen Angriff auf den Brückenkopf Elsass, der zur Zerschlagung mehrerer deutscher Divisionen in den Vogesen und zur Beseitigung ebendieses Brückenkopfes am 9. Februar 1945 führte. In diesem Zeitraum wurden auch Teile des ehemaligen Gambsheimer Brückenkopfes zurückerobert, während das Gebiet zwischen Moder und den deutschen Ausgangsstellungen erst während Operation Undertone im März 1945 von deutschen Truppen geräumt wurde.

Strategisch gesehen band das Unternehmen Nordwind – ähnlich wie der Verbleib deutscher Verbände in den Ardennen – Kräfte, die angesichts des Zusammenbruches der Ostfront dort sehr viel dringender benötigt worden wären; Nordwind wurde erst zu einem Zeitpunkt abgebrochen, als die Rote Armee bereits die Hälfte von Ostpreussen überrannt (Ostpreussische Operation (1945) ab 13. Januar 1945) und Posen eingeschlossen hatte. Diese Lageentwicklung konnte durch die Verlegung der vormals im Elsass eingesetzten Divisionen nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Sämtliche taktische Erfolge hätten durch Räumung des Brückenkopfes Elsass zu einem deutlich geringeren Preis erkauft werden können. Die erbitterten Kämpfe vermochten am Ausgang des Krieges nichts zu ändern. Sie erhielten jedoch auch nach dem Scheitern der Ardennenoffensive bei den Westalliierten den Eindruck aufrecht, das Dritte Reich sei noch nicht am Ende seiner Kräfte.

Die Strassburger Kontroverse war mitursächlich für den von de Gaulle 1966 vollzogenen teilweisen Bruch mit der NATO und nährte selbst in der Bundesrepublik Deutschland Zweifel am amerikanischen Beistand im Falle eines sowjetischen Angriffes.

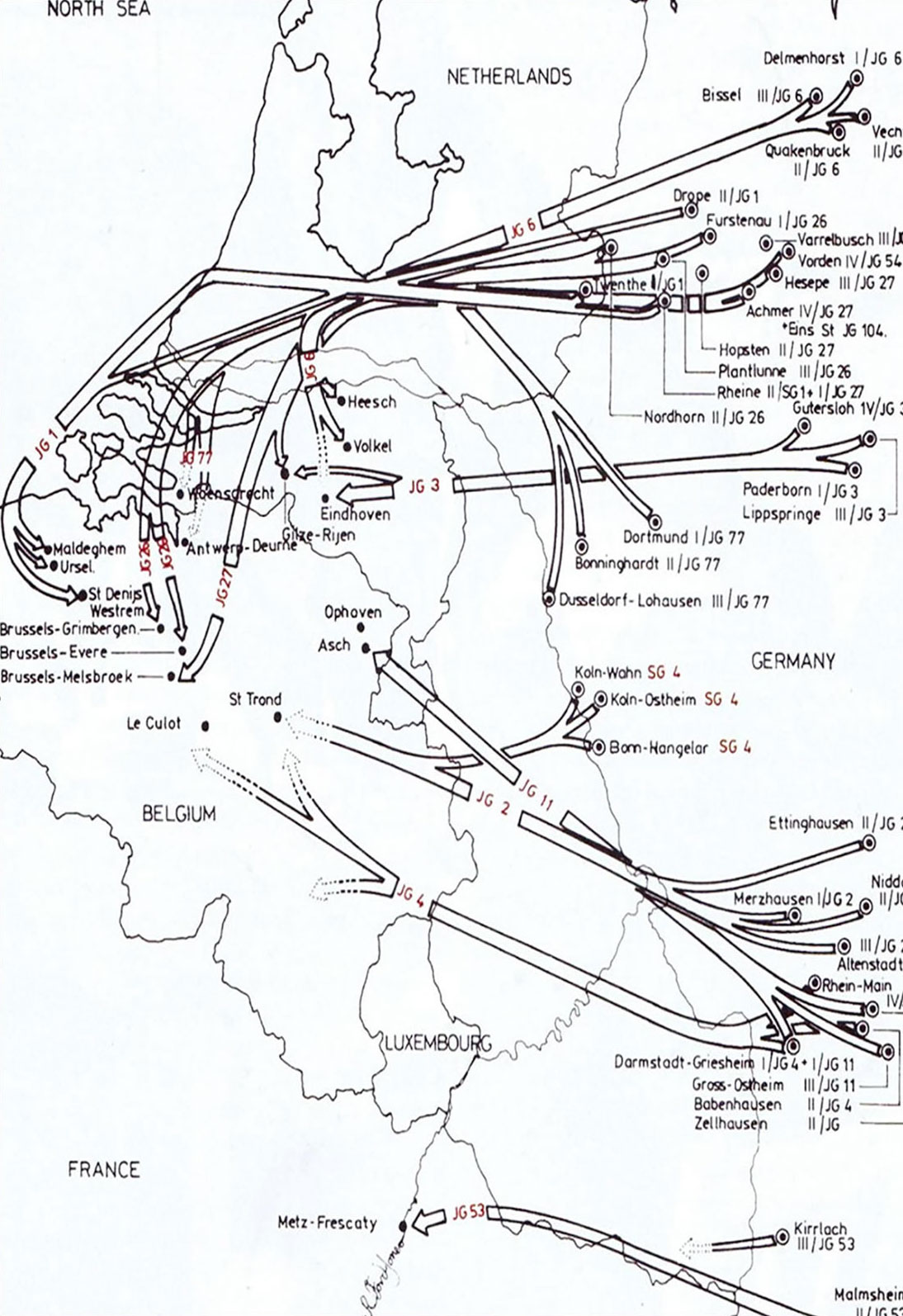

Unternehmen Bodenplatte (01.01.1945)

Das Unternehmen Bodenplatte war ein Luftangriff durch Jagdflugzeuge der deutschen Luftwaffe auf Flugplätze der Alliierten in den Niederlanden, Belgien und Frankreich am 1. Januar 1945. Die Luftwaffe plante, bei diesem Angriff 17 feindliche Frontflugplätze zu zerstören. Während tatsächlich einige hundert alliierte Flugzeuge zerstört oder beschädigt wurden, fielen die hohen eigenen Verluste, vor allem an erfahrenen Piloten, ins Gewicht und beschleunigten den Niedergang der Luftwaffe wesentlich.

Planung und Durchführung

Im Herbst 1944 begann die deutsche Wehrmacht mit der Planung einer grossen Offensive gegen die Alliierten im Gebiet der Ardennen („Unternehmen Wacht am Rhein“). Die Vorbereitungen für einen begleitenden Einsatz der Luftwaffe gegen alliierte Flugplätze begannen am 16. September. Ab 16. Oktober wurde mit Verlegungen von Einheiten aus dem Reichsgebiet in die Nähe des Operationsgebietes begonnen. Der Befehl Hermann Görings verlangte einerseits, die alliierten taktischen Luftstreitkräfte durch einen Überraschungsangriff auf ihre Flugplätze entscheidend zu dezimieren, und andererseits den eigenen Bodentruppen durch Luftunterstützung Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Mit der Durchführung wurde Generalmajor Dietrich Peltz als Kommandeur des II. Jagdkorps beauftragt, der am 5. Dezember die Detailplanung des „Unternehmens Bodenplatte“ mit den Geschwaderkommandeuren leitete. Dafür wurde die Mehrzahl der verfügbaren Jagdflugzeuge vorgesehen. Diese sollten die Bomber- und Jägerverbände der in Belgien, Frankreich und in den Niederlanden stationierten Royal Air Force (RAF) und der United States Army Air Forces (USAAF) im Tiefflug angreifen und nach Möglichkeit eine grosse Anzahl feindlicher Flugzeuge am Boden zerstören. Die Bodenoffensive, die später als Ardennenoffensive bezeichnet wurde, begann planungsgemäss am 16. Dezember. Wegen schlechten Wetters konnte der begleitende Luftangriff nicht gleichzeitig stattfinden. Wegen der langen Verzögerung und der ins Stocken geratenen Bodenoffensive nahmen angeblich einige Geschwaderkommandeure an, Bodenplatte sei abgesagt, als am 31. Dezember 1944 der Befehl zur Durchführung kam.

Überraschungsangriff

Alle Jagdgeschwader, die zur Reichsverteidigung an der Westfront stationiert waren, nahmen an dem Angriff teil. Sie waren hierzu auf den Fliegerhorsten Bonn-Hangelar, Köln-Ostheim und Köln-Wahn stationiert. 44 Junkers-Ju-88-Nachtjäger der II. bzw. III./ NJG 1, III./ NJG 5, II./ NJG 6, II./ NJG 100 und I. bzw. II./ NJG 101 leiteten als „Lotsen“ die Angriffsverbände zu ihren Angriffszielen.

Die Hauptlast des Angriffes trugen einmotorige Jäger und Jagdbomber der Typen Messerschmitt Bf 109 und Focke-Wulf Fw 190, die wegen der Einsatzlänge keine Bomben mitführen konnten. Über dem Einsatzgebiet kam es zu heftiger Gegenwehr durch Flugabwehrgeschütze, nur verhältnismässig wenige alliierte Abfangjäger konnten zur Verteidigung aufsteigen. Da die deutschen Flugzeugführer zumeist unerfahren und für Luft-Bodeneinsätze kaum ausgebildet waren, konnte der Überraschungseffekt kaum genutzt werden.

Übersicht über Angriffsziele und beteiligte Einheiten

Den Jagdgeschwadern (JG), Kampfgeschwadern (KG) und Schlachtgeschwadern (SG) der Luftwaffe standen auf alliierter Seite gegenüber:

Die Royal Air Force mit der 2nd Tactical Air Force (2nd TAF). Diese war in vier Groups (Geschwader) eingeteilt, die sich wiederum in Wings (dt. Gruppe) von drei bis fünf Squadrons (entspricht einer deutschen Staffel) mit durchschnittlich zwölf einsatzfähigen Flugzeugen aufteilten.

die 8. und 9. US-Luftflotte. Diese unterteilten sich in Fighter Groups (Jagdgeschwader) und Bombardment Groups (Bombergeschwader) und weiter in Squadrons.

Die Aufgaben der 2nd TAF und der 9. US-Luftflotte war während der Invasion in der Normandie vor allem die Luftnahunterstützung der Bodentruppen gewesen. Mit dem Fortschreiten des Bodenkrieges wurden die Einheiten auf das europäische Festland verlegt. Die Aufgabe der 8. US-Luftflotte war der strategische Luftkrieg gegen Deutschland.

Auftrag „Hermann“

Die letzte Eintragung im Flugbuch vieler deutscher Piloten lautete: „Auftrag Hermann 1.1.1945, Zeit: 09:20 Uhr“. Als die Unterlagen bei den abgeschossenen Piloten gefunden wurden, dachte man auf alliierter Seite zunächst, es handele sich um die „Operation Hermann“, also um ein nach seinem mutmasslichen Planer, Hermann Göring, benanntes Unternehmen. Tatsächlich stand „Hermann“ lediglich für „Angriffstermin“ und bedeutete, dass alle Verbände um 09:20 Uhr den Angriff auf die gegnerischen Flugplätze eröffnen würden. Hermann Göring selbst hatte mit der komplexen Planung des Unternehmens nichts zu tun.

Air Vice Marshal (Generalleutnant) John Edgar „Johnnie“ Johnson, der sich an diesem Tag in Brüssel-Evere aufhielt, beschrieb den Angriff so:

„Operation Hermann war ein kühner Schlag. Wir konnten feststellen, dass der durchschnittliche deutsche Pilot der Aufgabe nicht gewachsen war“.

Ergebnis

Schlussfolgerungen basierend auf den letzten Erkenntnissen zufolge sind insgesamt 305 alliierte Flugzeuge zerstört und 190 beschädigt worden. Davon wurden 15 Flugzeuge durch Luftkämpfe verloren und 10 beschädigt.

Von den rund 850 eingesetzten deutschen Flugzeugen gingen 292 verloren. Dabei fielen 213 Piloten oder wurden gefangen genommen. Auf dem Hin- und Rückflug wurden nach heutigen Erkenntnissen 30–35 Maschinen durch die deutsche Flugabwehr (Flak) abgeschossen, frühere Publikationen nennen wesentlich höhere Verluste. Aufgrund von Geheimhaltung, Planungsmängeln und Abweichungen von der Flugroute waren manche deutsche Batterien nicht über den Überflug von eigenen Kräften informiert gewesen.

Besonders folgenschwer für die Kampfkraft der Jagdverbände war der Verlust von insgesamt 22 Verbandsführern. Drei Geschwaderkommodore, fünf Gruppenkommandeure und 14 Staffelkapitäne kehrten von dem Einsatz nicht mehr zurück.

Folgen

Die Alliierten führten in den darauffolgenden zwei Wochen keinen Grossangriff von den getroffenen Flugplätzen durch.

Die deutsche Heimatverteidigung war durch den hohen Verlust an Piloten unwiderruflich gebrochen. Die deutsche Ardennenoffensive war spätestens seit dem 3. Januar gescheitert, als die alliierte Gegenoffensive begonnen hatte.

Das Ende der Luftwaffe – April und Mai 1945

Die militärische Situation der deutschen Streitkräfte verschlechterte sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs quasi stündlich. Die alliierten Streitkräfte drückten von Westen und Süden in das restliche von den deutschen Truppen gehaltene Gebiet, während sich die sowjetischen Truppen von Osten unaufhaltsam und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Berlin vorkämpften.Ohne Flugzeuge, Ersatzteile, Munition und Treibstoff sah die Luftwaffe spätestens ab Anfang April 1945 ihrem Ende entgegen. Trotzdem flogen Piloten noch bis zuletzt Einsätze gegen die Alliierten. Die letzten Luftkämpfe fanden tatsächlich noch am 8. Mai 1945 statt, am letzten Tag des Krieges in Europa.

Als sich Teile der Roten Armee und Einheiten der US Army am 25. April 1945 in Torgau an der Elbe die Hände reichten, waren die deutschen Truppen in drei Regionen aufgeteilt: Teile Tschechiens, Bayerns, Österreichs, Südtirols und Norditaliens, die nach dem Willen Hitlers eine „Alpenfestung“ bilden sollten, sowie Norddeutschland mit Berlin und als dritte Region das Baltikum, damals Kurland genannt. Die Luftwaffe hatte nach dem „Unternehmen Bodenplatte“ am Neujahrstag 1945 keine eigene gross angelegten Offensivoperationen mehr durchführen können. Das „Unternehmen Bodenplatte“, bei dem zwar mehrere Hundert alliierte Flugzeuge zerstört wurden, traf die Luftwaffe härter als ihre Gegner, denn sie verlor an diesem Tag 290 Flugzeuge und über 240 Piloten. Diese waren in der Folge nicht zu ersetzen, sodass diese Operation den Niedergang der deutschen Luftwaffe beschleunigte.

Zwar wurde gerade 1945 noch mit Hochdruck an verschiedenen neuen Flugzeugtypen gearbeitet, wie Bachem Natter, Messerschmitt P.1101, Heinkel He 162 oder Focke-Wulf Ta 152, aber einige dieser Flugzeuge wurden nicht mehr vor Kriegsende geflogen beziehungsweise kamen nicht über das Erprobungstadium hinaus oder wurden nicht mehr regulär eingesetzt. Die industriellen Ressourcen des untergehenden Deutschen Reiches wurden durch den Vormarsch der Alliierten immer geringer.

Am 9. April 1945 meldete die Luftwaffe einen Bestand von 3331 einsatzfähigen Flugzeugen, darunter 1310 Jäger, 480 Nachtjäger, 917 Schlachtflieger und 37 Bomber. Aber Munition und Treibstoff waren knapp, zudem war die Luftüberlegenheit der gegnerischen Luftstreitkräfte erdrückend. Alliierte Flugzeuge beherrschten nach Belieben den Himmel über Deutschland, Tiefflieger warteten in der Nähe der verbliebenen Flugplätze auf startende oder landende deutsche Flugzeuge, die zur leichten Beute wurden. Transportflugzeuge konnten nur noch im Schutz der Dunkelheit fliegen, ansonsten wären sie sofort abgeschossen worden. Trotzdem flog die Luftwaffe im wahrsten Sinne des Wortes bis zum letzten Tag des Krieges in Europa noch Einsätze. Wir haben Berichte von Augenzeugen aus diesen Tagen gesammelt, die das Ende der Luftwaffe aus eigenem Erleben beschreiben.

Siegfried Radtke, der beim Kampfgeschwader 54 diente, schrieb in einem Buch über die letzten Tage des Krieges, die er in Prag erlebte:

„Zum 1. Mai sind noch sieben Me 262 (Jabo) der 2./KG51 über Hörsching nach Prag gelangt. Vom 1. bis zum 5. Mai werden mit allen einsatzklaren Me 262 Tiefangriffe auf die vorstossenden Kolonnen der Amerikaner und Sowjets geflogen. Es geht längst nicht mehr um Sieg oder Niederlage, sondern nur noch um das Überleben und um die Rettung von möglichst vielen Flüchtlingen und Soldaten“.

Im Osten versucht die Luftwaffe zwischen März und April 1945 noch, die Oderbrücken zu zerstören, um die Nachschubverbindungen der Roten Armee für ihren Sturm auf Berlin zu unterbrechen. Dabei kommt es zu mehreren Angriffen mit Mistelgespannen. Am 27. April greift beispielsweise ein Verband mit sieben Mistelgespannen des KG200 die Oderbrücke bei Küstrin an, die den Sowjets unzerstört in die Hände gefallen ist. Sie erhalten Jagdschutz von mehreren Fw 190. Unter der Führung von Leutnant Eckard Dittmann erreichen sie die Oder, aber können aufgrund der Wolken ihr Ziel nicht genau ausmachen. Zwei Mistelflugzeuge werden auf das Ziel abgeworfen, verfehlen aber die Brücke. Fünf Mistelgespanne gelten nach dem Einsatz als vermisst. Allerdings wird vermutet, dass sie sich nach Dänemark abgesetzt haben, da wenig später in Tirstrup britische Truppen einige Mistelgespanne unversehrt vorfinden.

In Leck in Schleswig-Holstein bereiten die Angehörigen des Jagdgeschwaders 4 (JG4) die Übergabe ihrer Flugzeuge an die Briten vor. Im Kriegstagebuch des JG4 steht dazu: „Wir bauen die Flugzeuge, Kraftfahrzeuge und alles Gerät parademässig auf. Der Engländer wird staunen über das imposante Bild am Platz. Uns erfüllt der Anblick von mehr als 100 Maschinen mit einer stolzen Wehmut. Neueste Muster, die Me 262 und He 162, kaum im Einsatz gewesen, stehen zwischen den alten braven ‚Beulen‘ Bf 109 G und den Stürmern Fw 190, die in tausenden von Luftschlachten siegreich waren und warten auf die Übergabe an den Feind“. Unter dem 7.5.45 steht im Tagebuch:

„Wir haben die Luftschrauben und ein Leitwerksruder von den Flugzeugen abzunehmen und die Munition herauszunehmen. Das Bild auf dem Horst ist für uns Flugzeugführer ein unsagbar trauriges und schmerzvolles. Unser Stolz, unsere Waffe, unsere Welt so nackt dastehen zu müssen! Wohl 30 bis 40 Me 262, die schnellsten Jagdflugzeuge der Welt, stehen dicht nebeneinandergesetzt zur Abgabe vor einer Halle!“

Letzter Luftsieg am 8. Mai 1945

Woanders wird zu diesem Zeitpunkt noch gekämpft und Menschen sterben. Am 8. Mai 1945 flog Oberleutnant Gerhard Thyben von der 7./JG54 aus dem Kurland-Kessel noch mit seiner Focke-Wulf Fw 190 über der Ostsee. Er war früh am Morgen gestartet und sah kurz vor acht Uhr eine russische Petljakow Pe-2. Er nahm an, dass sie nach Schiffen suchte, die Flüchtlinge aus dem Kurland-Kessel nach Schleswig-Holstein bringen wollten. Er griff die Pe-2 an und schoss sie ab. Das Flugzeug versank in der Ostsee, mit ihm die dreiköpfige Besatzung, bestehend aus den Helden der Sowjetunion, Alexeji Gratschew, Gregori Davidenko und Michail Muraschko. Thyben flog dann nach Westen und landete in britisch besetztem Gebiet.

Unteroffizier Bernhard Ellwanger, Schlachtflieger bei der III/SG77, flog am 8. Mai noch einen Einsatz. Er war in Pardubice stationiert. Er berichtete nach dem Krieg: „Am 8. Mai waren alle Flugzeuge bis auf vier enttankt worden. Warum meine 190 zu den vier Flugzeugen gehörte, die noch über Treibstoff verfügten, kann ich heute nicht sagen. Geführt von Hauptmann Günther Ludigkeit, dem Staffelkapitän der 7. Staffel, sind wir in Pardubice gestartet und haben direkt Kurs auf Prag genommen. Unser Einsatzbefehl lautete, einen Sender der tschechischen Partisanen zu zerstören. Als wir über der Stadt ankamen, so ungefähr in 4000 Metern Höhe, habe ich aus Westen kommend Hunderte von amerikanischen Jagdflugzeugen gesehen, die wie zu einer Luftparade aufgereiht flogen. Sie blinkten in der Sonne. Wir waren von diesem Schauspiel so fasziniert, dass wir beinahe unseren Auftrag vergassen. Unser Schwarm kippte nach links ab und startete seinen Angriff. Als das Ziel in meinem Revi auftauchte, warf ich die Bombe, so ungefähr aus 1500 Meter Höhe. Sie war ein Volltreffer. Dann sind wir in Richtung Osten zu unserem Platz zurückgeflogen und gelandet. Dies war mein letzter Flug und auch meine letzte Chance, mich in den Westen zu den Amerikanern abzusetzen“.

Auch Major Erich Hartmann, der erfolgreichste Jagdflieger aller Zeiten, war am letzten Tag des Kriegs in Europa noch in einen Luftkampf verwickelt. An diesem Tag flog er eine Bf 109 K-4. In einem Interview nach dem Krieg erzählte er: „Am 8. Mai 1945 bin ich gegen acht Uhr vom Flugplatz Brod in Ostböhmen in Richtung Brünn gestartet. Mein Kaczmarek und ich haben kurz nach dem Start acht Jaks gesehen. Sie flogen völlig unbedacht Kunstflug unter uns, über der brennenden Stadt. Wir haben angegriffen, und ich habe eine abgeschossen, die gerade einen Looping drehte. Dies war mein letzter Luftsieg. Ich habe mich entschlossen, die anderen Jaks nicht zu attackieren, denn über uns tauchten zwölf Mustangs auf. Mit meinem Flügelmann sind wir sofort abgetaucht. Im Tiefflug konnten wir in den Rauchwolken der Bodenkämpfe entkommen. Zurück am Platz sind wir gelandet, und man hat uns gesagt, der Krieg sei zu Ende. Während des gesamten Krieges habe ich nie einen Befehl verweigert, aber als General Seidemann mir und Hermann Graf befohlen hat, nach Dortmund in den britischen Sektor zu fliegen, damit wir uns dort ergeben und nicht in die Hände der Russen fallen, habe ich mir gesagt, ich kann doch nicht meine Einheit im Stich lassen und allein in sowjetische Gefangenschaft gehen lassen.

Also haben wir die restliche Munition und die verbliebenen Flugzeuge vernichtet, alles. Das muss man sich einmal vorstellen: Wir haben 25 Jagdflugzeuge, die in einem relativ guten Zustand waren, einfach angezündet. Es wäre schön, wenn man sie heute in einem Museum sehen könnte. Ich bin dann mit meiner Einheit nach Westen marschiert, wo wir uns den Amerikanern der 90. Infanterie-Division ergeben haben“.

Manfred Böhme schreibt in der Chronik des Jagdgeschwaders 7, das mit Me 262 ausgerüstet in Prag stationiert war, über das Ende des Krieges: „Die am 6. Mai einsetzende Beschiessung des Flugplatzes Rusin durch Artillerie und Granatwerfer hatte die ohnehin schon geschrumpfte Zahl flugfähiger Düsenjäger noch weiter dezimiert. Als um die Mittagsstunden des 7. Mai die Gefahr des Überrollens durch die Wlassow-Armee drohte, wurden diese Maschinen gesprengt und die noch flugklaren Turbos nach Saaz beordert. Dort waren am Morgen des 8. Mai 1945 die Reste der eingesetzten Düsenflugzeuge, etwa 15 bis 20 Me 262, zusammengezogen. Mangels anderslautender Befehle wurde den Flugzeugführern in den Stunden unmittelbar vor Inkrafttreten der Gesamtkapitulation freigestellt, mit ihren Maschinen Zielorte ihrer Wahl anzufliegen. So kam es im Laufe des Tages zur völligen Auflösung des Geschwaders. Manche Piloten entschieden sich für ihre Heimatorte im anglo-amerikanisch besetzten Gebiet“.

Böhme führt aber auch aus, dass ein Pilot, der Staffelkapitän Oberleutnant Fritz Stehle, noch am späten Nachmittag mit seiner Me 262 und einem Rottenflieger zu einem Einsatz startet, auf dem er den wohl letzten Abschuss eines Jagdflugzeugs der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg erzielt. Gegen 15.20 Uhr treffen Stehle und sein Rottenflieger über Freiberg im Erzgebirge auf eine Jak-9, die keine Chance gegen die schnellen Me 262 hat. Sie schiessen sie ab und setzen ihren Flug fort in Richtung britisch besetzter Zone. Sein Rottenflieger und er trennen sich, Stehle landet unbehelligt in Fassberg und übergibt sein Jagdflugzeug den Briten.

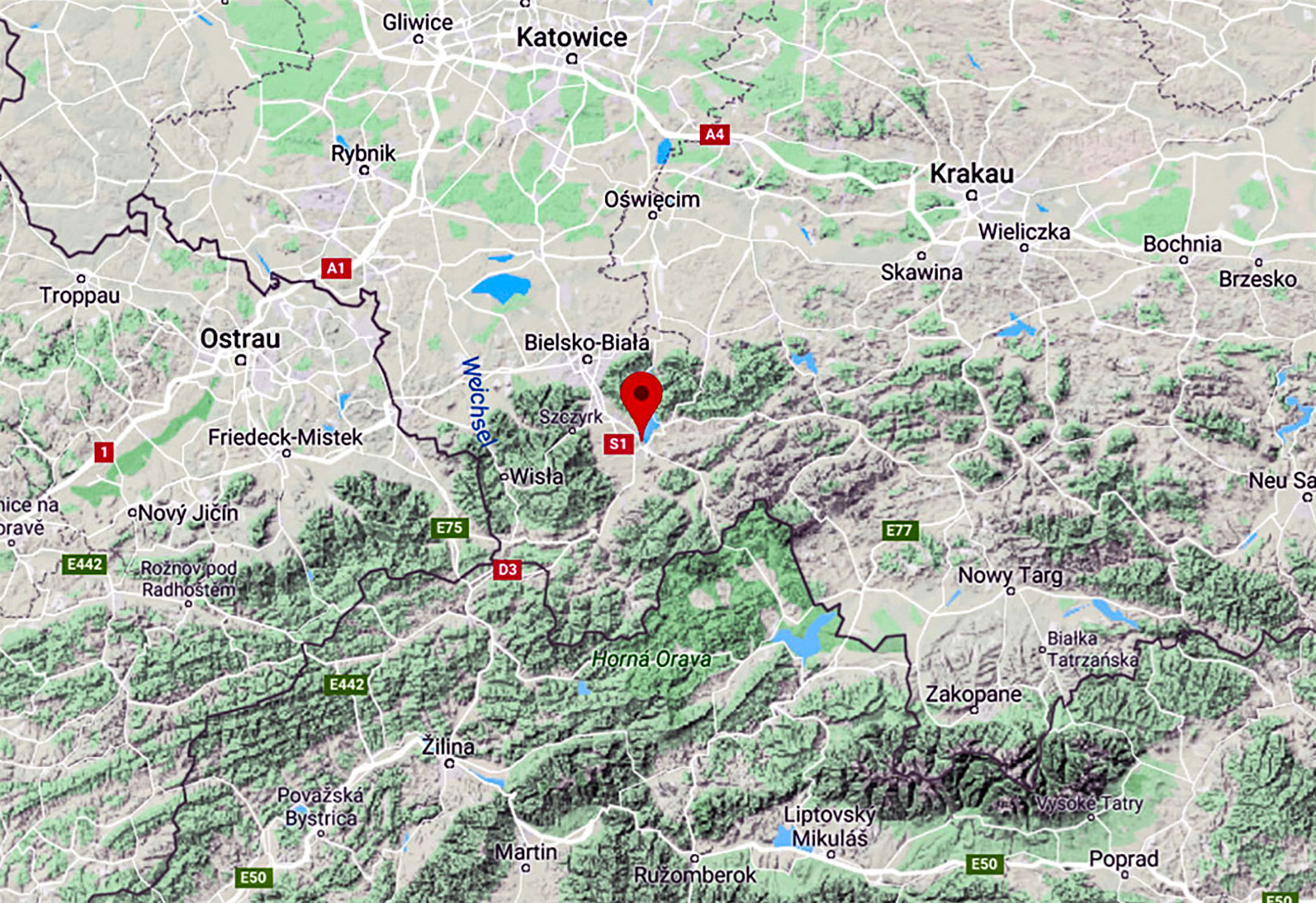

Westkarpatische Operation (12.01.1945 – 18.01.1945)

Die Westkarpatische Operation war eine Offensive der Roten Armee während des Zweiten Weltkrieges, die vom 12. Januar bis zum 18. Februar 1945 andauerte.

Truppenstärke

Die 4. Ukrainische Front (mit dem 1. Tschechoslowakischen Korps) unter Iwan Petrow zusammen mit der 2. Ukrainischen Front (mit der 1. und 4. rumänischen Armee) unter Rodion Malinowski sollten die in den Westkarpaten versammelten deutschen Truppen zurückdrängen, die sich aus der 1. Panzerarmee, der 8. Armee, Teilen der 17. Armee und der ungarischen 1. Armee zusammensetzten. Die Tiefe der deutschen Verteidigung schloss neben dem gebirgigen Gelände auch mehrere Seen und Flussläufe ein.

Verlauf

Die Offensive begann zeitgleich mit der wesentlich grösseren Weichsel-Oder-Operation, während einen Tag später die Ostpreussische Operation (1945) eröffnet wurde.

Offensive der 4. Ukrainischen Front

Am 12. Januar um 8.15 Uhr griff die 38. Armee (Generaloberst Moskalenko) der 4. Ukrainischen Front nach starker Artillerievorbereitung mit zwei Schützenkorps (101. und 67.) – hinter der linken Flanke stand das 52. Schützenkorps als zweite Staffel zum Nachstossen bereit. Bis zum 15. Januar gelang der Durchbruch beim deutschen XI. SS-Armeekorps (General Kleinheisterkamp) und konnte in den nächsten Tagen bis zu 18 km vorgetragen werden. Am 16. Januar wurde Jaslo durch die 70. Garde- und 140. Schützen-Division des 101. Schützenkorps eingenommen.

Am 18. Januar eröffnete auch die südlicher anschliessende die 1. Gardearmee (General Gretschko) ihre Offensive gegen das deutsche XI. Armeekorps (General von Bünau) über den Ondava-Abschnitt. Bei der 4. Ukrainischen Front standen etwa 215 Panzer und Selbstfahrlafetten zum Einsatz, davon 134 Panzer bei der 38. Armee und wegen des gebirgigen Geländes nur 42. Panzer bei der 1. Garde-Armee. Die Front der im Raum 25 km südlich von Jasło zwischen Polany und südlich Stropkov eingesetzten 253. Infanterie-Division (Generalleutnant Becker) wurde vom sowjetischen 11. und 107. Schützen-Korps aufgerissen. Die deutschen Truppen wurde bis zu 22 km zurückgedrängt und am nächsten Tag wurde Prešov (Eperjes) von sowjetischen Truppen eingenommen. Südlich davon griff die sowjetische 18. Armee (Generalleutnant Gastilowitsch) die Stellungen des deutschen XXXXIX. Gebirgskorps (General de Le Suire) an, im Abschnitt des ungarischen V. Korps ging am 19. Januar Košice (ungarisch Kassa) verloren.

Offensive der 2. Ukrainischen Front

Der linke Flügel der 2. Ukrainische Front eröffnete parallel dazu ihre Offensive aus Nordungarn und drang in das Slowakische Erzgebirge ein. Die sowjetische 40. Armee (Generalleutnant Schmatschenko) drängte die ungarische 1. Armee durch den Rosenauer Kessel nach Rožňava zurück, überschritt den Fluss Slaná und nahm die Stadt Briesen (Brezno) ein. Links davon begleitete die sowjetische 27. Armee (Generaloberst Trofimenko) den Vorstoss auf Altsohl.

Schlussphase

Ende Januar erreichten die Truppen der 4. Ukrainischen Front die deutschen Verteidigungslinien am Fluss Sola östlich von Saybusch (Żywiec) – Jablonka – Neuhäusel in der Liptau (Liptovský Hrádok) – Sankt Nikolaus in der Liptau (Liptovský Mikuláš). Der Vormarsch der 4. Ukrainischen Front wurde westlich von Schwarzwasser an der Weichsel (Strumień), Saybusch (Żywiec) und Jablonka, östlich von Neuhäusel in der Liptau (Liptovský Hrádok) und Sankt Nikolaus in der Liptau (Liptovský Mikuláš) gestoppt. Die heftig verteidigte Stadt Bielitz (Bielsko-Biała) wurde von der 1. Gardearmee und der 38. Armee eingenommen. Die 2. Ukrainische Front setzte die Kämpfe noch bis Mitte März fort und erreichte den Fluss Gran.

Verluste und Folgen

Die Rote Armee zerschlug 17 Divisionen und 1 Brigade der Achsenmächte und machte dabei nach eigenen, objektiv nicht immer verifizierbaren Angaben 137.000 Gefangene. Daneben vernichtete bzw. erbeutete sie, ebenfalls nach eigenen Angaben, 2.300 Geschütze, 320 Panzer und 65 Flugzeuge. Grosse Teile der Slowakei und die südlichen Gebiete Polens wurden von den deutschen Besatzern befreit. Die Rote Armee beziffert ihre eigenen Verluste mit 78.988 Mann (davon 16.337 Tote und 62.651 Verwundete). Die rumänische 1. und 4. Armee verloren 12.000 Soldaten (2.500 Tote) und das 1. Tschechoslowakische Korps 970 Mann (260 Tote). Darüber hinaus sollen auf sowjetischer Seite 359 Panzer, 753 Geschütze und 94 Flugzeuge verloren gegangen sein. Das deutsche Reich verlor mit dem Slowakischen Erzgebirge ein wichtiges Industriegebiet.

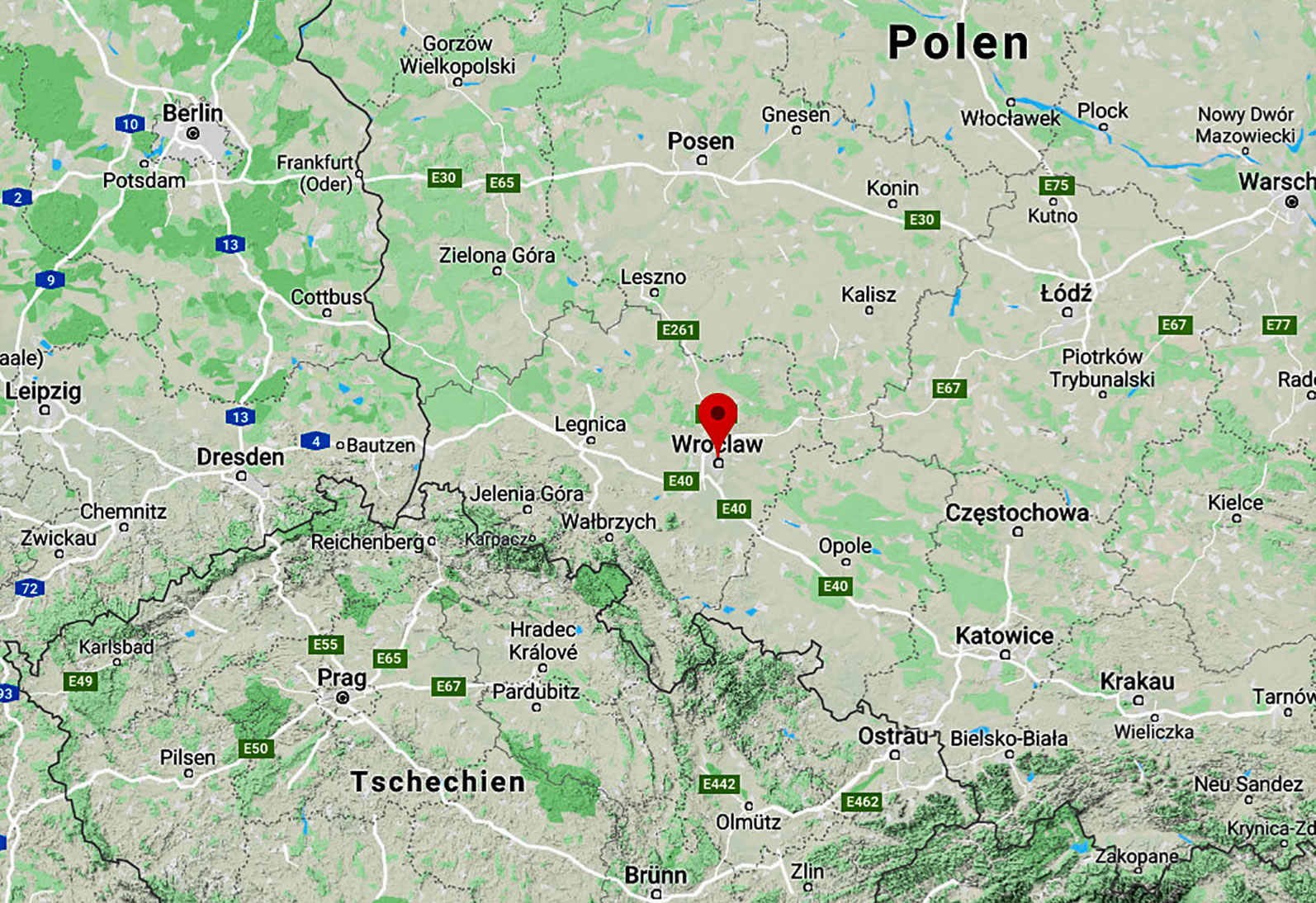

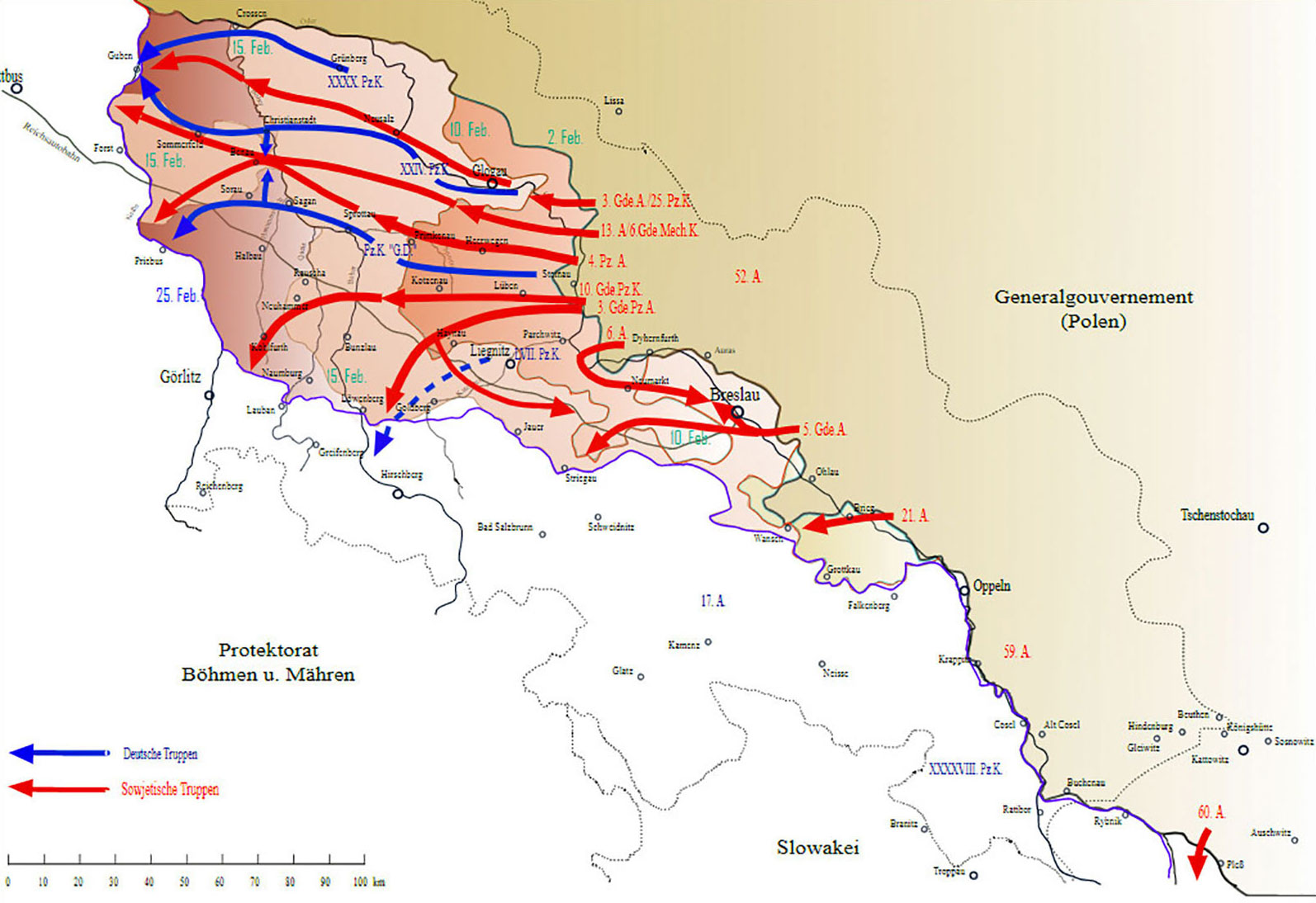

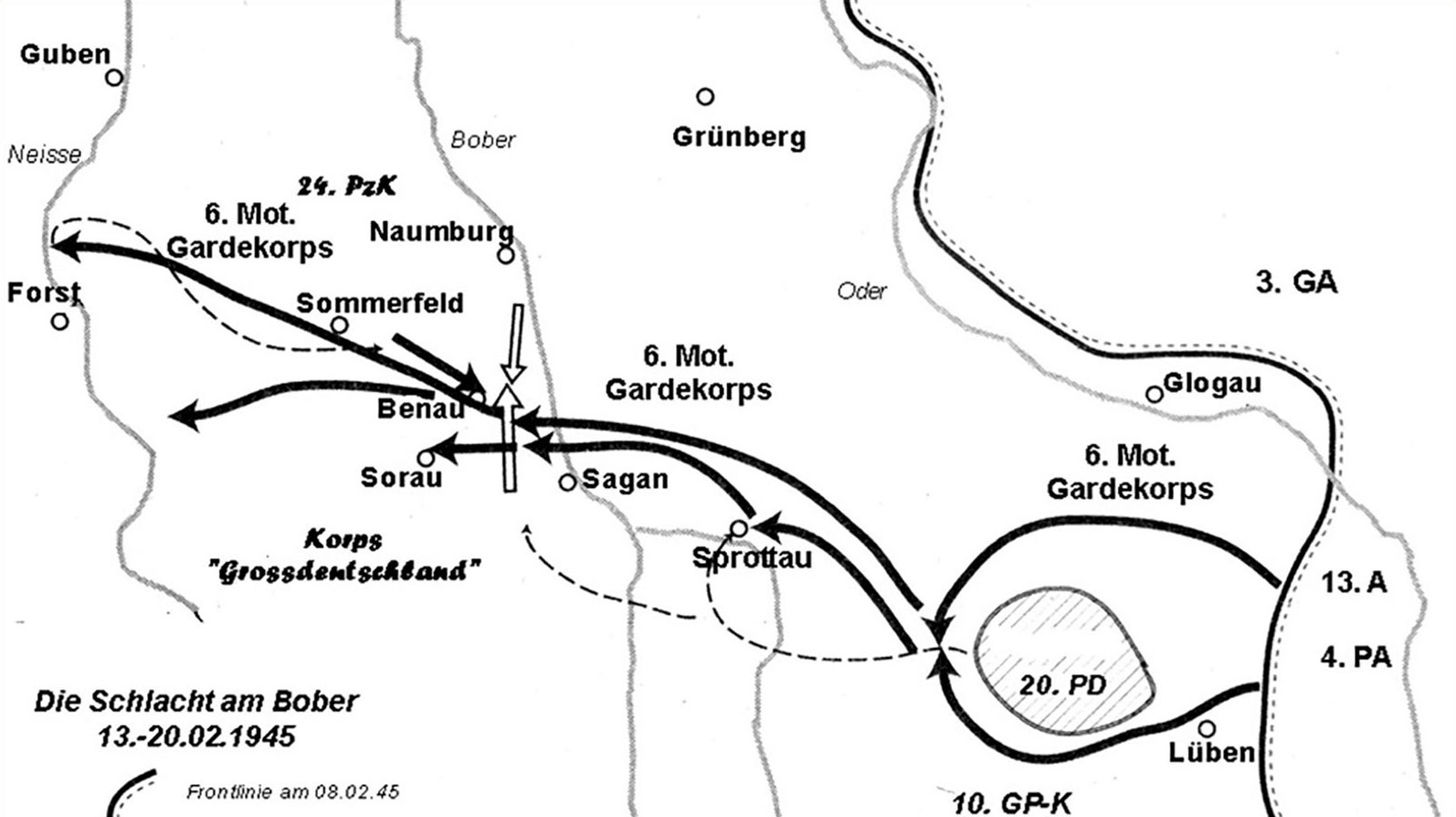

Weichsel-Oder-Operation (12.01.1945 – 30.03.1945)

Die Weichsel-Oder-Operation (russisch Висло-Одерская операция, Wislo-Oderskaja operazija) ist die Bezeichnung einer Offensive an der deutsch-sowjetischen Ostfront des Zweiten Weltkrieges. Die Rote Armee begann am 12. Januar 1945 eine neue strategische Operation auf der 1.200 Kilometer breiten Front zwischen der Ostsee und den Karpaten. Sie endete am 3. Februar 1945. Im Laufe dieser Operation entwickelten sich zwei Hauptstossrichtungen: über Warschau und Posen nach Küstrin und aus dem Sandomierz-Brückenkopf nach Schlesien entlang der Oder.

Lage vor der Offensive aus deutscher Sicht

Der Jahresbeginn 1945 stand im Spannungsfeld dreier Kriegsschauplätze: Im Westen war die Ardennenoffensive im Ausklang, im Südosten war der Kampf um Budapest und das ungarische Öl noch nicht entschieden und an der Ostfront waren die Vorbereitungen der Sowjetarmee erkennbar abgeschlossen.

„Am 9. Januar – einen Tag nachdem Hitler den Oberbefehlshaber West v. Rundstedt ermächtigt hatte, die Westardennen zu räumen, traf Guderian nach einer Besichtigungsfahrt an die Ostfront in Hitlers Hauptquartier bei Frankfurt ein“. Guderian forderte Hitler auf, Italien, Norwegen, den Balkan und das Baltikum [Kurland] aufzugeben und „alle auftreibbaren Reserven zu versammeln, um die Russen aus Deutschland herauszuhalten“. Die Ostfront war seit dem Herbst 1944 kaum verstärkt worden.

An der Front zwischen Ostsee und Karpaten standen von den 287 deutschen Divisionen 75, „und zwar weit schwächere Divisionen als im Westen“. Nach Angaben Stalins in Jalta hatte er 180 Divisionen versammelt, „die an den Schwerpunkten den Deutschen an Männern und Panzern […] sechsfach überlegen waren“.

Nach einer weiteren Besprechung mit Guderian ordnete Hitler an, die 6. Panzer-Armee aus den Ardennen herauszuziehen, sie sollte jedoch zur Verfügung v. Rundstedts bleiben, „damit wir dort die Initiative behalten“. Die Ostfront werde nicht verstärkt und er werde auch keine Rückzüge zulassen.

Verlauf

Konews Grossoffensive über die Weichsel nach Schlesien

Am 12. Januar 1945 griff die 1. Ukrainische Front unter Marschall Konew im Süden aus den Weichsel-Brückenköpfen von Baranow und Sandomierz heraus gegen die Front der deutschen 4. Panzer-Armee unter General Gräser an. Der Abschnitt des XXXXVIII. Panzerkorps östlich von Pinschow wurde ebenso wie der Abschnitt des XXXXII. Armeekorps östlich von Kielce durchbrochen. Das zum Gegenstoss vorgezogene XXIV. Panzerkorps (16. und 17. Panzer-Division) wehrte sich standhaft, wurde aber selbst sofort von den durchgebrochenen Panzerkeilen der sowjetischen 3. Gardepanzer- und 4. Panzerarmee im Raum Kielce umschlossen. Truppen der sowjetischen 52. Armee besetzten am 17. Januar Tschenstochau, die 3. Gardepanzerarmee am 18. Januar Petrikau.

Bis zum 18. Januar waren die sowjetischen Truppen gegenüber der Heeresgruppe A auf 300 km Breite bis zu 150 km tief eingebrochen und hatten die Hauptkräfte der deutschen Verteidigung überrannt. Abgeschnittene deutsche Truppen versuchten nach Kämpfen mit sowjetischen Armeetruppen und polnischen Partisanen die Verbindung mit der inzwischen weit nach Westen abgedrängten deutschen Front wiederherzustellen. Das XXXXII. Armeekorps wurde dabei bis zum 23. Januar zum grössten Teil vernichtet, der Kommandierende General Recknagel wurde zwischen Petrikau und Tomaszów von Partisanen erschossen. In einem „wandernden Kessel“ zog sich die deutsche „Korpsgruppe Nehring“ (Gen. Kdo. XXIV. Panzerkorps) unter schweren Verlusten in mehrtägigen Kämpfen über die Warthe zur Oder im Raum Glogau zurück.

Am 19. Januar überquerten die ersten sowjetischen Truppen die Grenzen des Deutschen Reiches, danach begann der Kampf um das Schlesische Industriegebiet, das von der deutschen 17. Armee verteidigt wurde. Sowjetische Bomber griffen Breslau an. Krakau wurde am gleichen Tag von der sowjetischen 59. Armee freigekämpft. Am 27. Januar 1945 befreiten Einheiten der sowjetischen 60. Armee die Überlebenden der Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau. Die 100. Schützen-Division setzte dabei von Norden her über die Weichsel und deckte die Flanke der von Süden anrückenden 107., 148. und 322. Schützen-Division.

Nebenoffensiven gegen Ostpreussen

Am 13. Januar traten an der nördlichen Ostfront auch die 3. Weissrussische Front unter General Tschernjachowski aus dem Raum Pilkallen gegen die Front der deutschen 3. Panzer-Armee an der östlichen Grenze von Ostpreussen mit dem Ziel an, nach Königsberg durchzubrechen. Am 14. Januar folgte die Offensive der 2. Weissrussische Front unter General Rokossowski aus den Brückenköpfen bei Serok und Rozan über den Narew mit dem Ziel die Provinz Ostpreussen auch von Süden her zu überrennen und bei Elbing zur Ostsee durchzubrechen. Die deutsche 3. Panzerarmee unter Generaloberst Raus wurde über die Memel bis auf den Pregel und die Angerapp zurückgedrängt. Die Front der deutschen 2. Armee unter General Weiss am Narew war ebenfalls durchbrochen und bis 21. Januar über die südliche Grenze Ostpreussens bis Osterode zurückgeworfen. Die noch intakte Front der deutschen 4. Armee unter General der Infanterie Hossbach zwischen Augustow und Lomscha am Bobr musste eiligst abgebaut werden, um nicht abgeschnitten zu werden. Die sowjetischen Truppen drängten von 19. und 24. Januar auf breiter Front zwischen Soldau – Neidenburg – Willenberg bis Goldap über die ostpreussische Grenze.

Schukows Hauptangriff über Lodz auf Posen

„Am 14. Januar [erfolgte] aus den Brückenköpfen von Magnuszew und Pulawy“, in der Frontmitte im Raum beiderseits und südlich von Warschau der Angriff der 1. Weissrussischen Front unter Marschall Schukow aus dem Brückenkopf von Warka gegen die deutsche 9. Armee (General von Lüttwitz). Zusammen mit den Truppen von Konews Front befanden sich jetzt aus den drei bereits im September 1944 eroberten Brückenköpfen von Baranow,

Pulawy und Magnuszew (Warka) insgesamt 163 Schützen-Divisionen und Panzerbrigaden mit 7042 Panzern und Sturmgeschützen in der Offensive. Die sowjetische 47. Armee und die polnische 1. Armee umfassten Warschau, das bis zum Abend des 17. Januar erobert werden konnte. Die 8. Gardearmee unter General Tschuikow welche zusammen mit der 5. Stossarmee aus dem Brückenkopf von Magnuszew antrat, durchbrach die Front des VIII. Armeekorps beiderseits der Pilica und stiess auf Tomaszow durch. Gegenstösse der deutschen 19. und 25. Panzer-Division gegen die durchgebrochenen sowjetischen Panzermassen blieben erfolglos. Der Angriff der sowjetischen 33. Armee aus dem Brückenkopf von Pulawy zielte auf die Stadt Radom, die bis 16. Januar zusammen mit der südlicher vorgehenden 69. Armee umschlossen und erobert wurde. Die 1. und 2. Garde-Panzer-Armee führten nach dem Einbruch an der Front des deutschen XXXXVI. Panzerkorps den operativen Durchbruch in Richtung auf Kutno und Lodz, in der zweiten Phase nördlich der Warthe über Posen bis zur Oder.

Die katastrophale Lage im Generalgouvernement zwang das Oberkommando der Wehrmacht zur Freigabe des in Ostpreussen dringend benötigten Panzerkorps „Grossdeutschland“, ab 15. Januar wurde dabei die Fallschirmdivision Hermann Göring und die Panzergrenadierdivision Brandenburg nach Kalisz verlegt.

Die Stadt Lodz wurde am 19. Januar im Zusammenwirken des 29. Garde-Schützenkorps der 8. Gardearmee mit dem von Süden herangekommenden 9. mechanischen Korps befreit. Ab 25. Januar 1945 wurden die rund 30.000 bis 63.000 Verteidiger der zur „Festung“ erklärten Stadt Posen eingeschlossen. Der nun folgende Kampf um Posen bis zur Kapitulation der letzten Verteidiger dauerte bis zum 23. Februar 1945.

Der sowjetische Vormarsch in Ostpreussen und westlich der Weichsel erfolgte in der Hälfte der vom sowjetischen Oberkommando veranschlagten Zeit.

Reaktion auf deutscher Seite

Erst mehr als eine Woche nach dem Beginn der Angriffsoperationen ist Hitler die Lage bewusst geworden: „Am 22. Januar endlich genehmigte Hitler, der nun verzweifelt Reserven aufzutreiben suchte, die Räumung Memels, doch weigerte er sich noch immer, Kurland aufzugeben“.

Die sofortige Überführung der 6. Panzerarmee vom Westen nach dem Osten wurde angeordnet. Aus der Pfalz und dem Elsass wurden die 21. Panzer- und die 25. Panzergrenadier-Division herausgelöst und an die bedrohte Oderfront verlegt. Hitler erkannte, dass er den Vorteil der inneren Linie verloren hatte:

„Es hat gar keinen Sinn, dass man sich in etwas hineinhypnotisiert und sagt: Ich brauche es hier, folglich muss es auch so kommen. Letzten Endes muss ich mit den Dingen rechnen, wie sie sind. Der Aufmarsch einer wirklich beachtlichen Kraft vom Westen ist einmal vor 6 bis 8 Wochen nicht denkbar“.

Schlussphase der Offensive

Ende Januar erreichte Rokossowskis 2. Weissrussische Front die Danziger Bucht und schnitt die 25 in Ostpreussen stehenden Divisionen ab. Konews 1. Ukrainische Front eroberte nach Krakau das oberschlesische Industriegebiet und kesselte Breslau ein. Schukows Panzer (1. Weissrussische Front) rollten durch Mittelpolen und überschritten die deutschen Grenzen in der Neumark. Die 4. Ukrainische Front unter Generaloberst Iwan Petrow eroberte Südpolen und die Nordtschechoslowakei (die heutige nördliche Slowakei).

Nach den von dem 26. bis dem 29. Januar tobenden Schneestürmen schoben sich General Tschuikows Einheiten bis zur Oder vor. Der vorentscheidende Erfolg der Offensive gelang im Zentrum der Operation beiderseits Küstrin. Am 1. Februar erreichten Vorausabteilungen der 8. Gardearmee den noch zugefrorenen Strom. Am 2. Februar bildete das 4. Garde-Schützenkorps (Generalmajor Glasunow) am westlichen Ufer bei Neu Manschnow einen kleinen Brückenkopf. Nordwestlich von Küstrin erreichte Bersarins 5. Stossarmee die Oder. Das 1. mechanische Korps unter Generalleutnant Kriwoschein errichtete einen weiteren kleinen Brückenkopf nahe Genschmar an der Kalenziger Bunst. Am gleichen Tag erreichte auch das 8. mechanische Gardekorps (Generalmajor Dremow) und das 11. Garde-Panzerkorps (Oberst Babadschanjan) die Oder. Die übergesetzten Einheiten bildeten südlich und nördlich von Küstrin bei Güstebiese und Kienitz erste starke Brückenköpfe. „Abgesehen davon, dass ein vereister Strom kein natürliches Hindernis bildete, schien er dort, wo er bei Frankfurt und Küstrin Berlin am nächsten ist, überhaupt nicht mehr verteidigt zu werden“. Der Höhenrand des Oderbruchs blieb aber im Wesentlichen unter deutscher Kontrolle.

Lage zum Abschluss der Offensive

Am 4. Februar 1945 waren die Kämpfe im nördlichen Bereich von Königsberg bis zu den Karpaten weitgehend zur Ruhe gekommen. Es bildeten sich neue Fronten: zwei Kessel in Ostpreussen an der Ostsee, der nördliche Teil Kurlands konnte sich halten, in Schlesien bis Küstrin verlief die Abwehrlinie um oder entlang der Oder, von Küstrin durch den Süden Pommerns bis Danzig. In Ungarn gingen die Kämpfe unvermindert weiter. Am 14. Februar 1945 fiel Budapest.

In der Lagebesprechung vom 27. Januar 1945 mit Göring und Jodl richtete sich Hitlers Hoffnung darauf, „dass mit jedem Schritt der Russen näher an Berlin heran die Westmächte einen Schritt näher zu einem Kompromiss gebracht würden“. Als Sofortmassnahme wurde der Berliner Volkssturm an die Ostfront verlegt und Heinrich Himmler zum Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe Weichsel ernannt, um an der Oder die neue Front zu festigen. Von der Westfront wurden dazu mehr als die Hälfte der Panzerdivisionen abgezogen.

Nun gab Hitler der Ostfront auch in der Produktion den Vorrang: Im Februar 1945 gingen „1.675 neue oder reparierte Panzer und Sturmgeschütze nach dem Osten, an die Westfront hingegen in derselben Zeit nur 67. […] Durch diese drastische Neuverteilung hoffte Hitler, die Ostfront zu stabilisieren, ehe die britisch-amerikanischen Armeen ihre Offensive zum Rhein erneuern könnten“.

Im März 1945 versuchte die Wehrmacht im Kampf um Küstrin vergeblich, die Brückenköpfe, zwischen denen die Versorgungslinie zur Stadt verlief, zu beseitigen. Am 22. März gelang den sowjetischen Truppen die Vereinigung der beiden Brückenköpfe. Die 1. Weissrussische Front konsolidierte schliesslich bis Anfang April den Oder-Brückenkopf auf 44 km Breite und 7–10 km Tiefe, der sich von Lebus im Süden bis nördlich Kienitz erstreckte.

Auswirkungen

Die sowjetischen Truppen waren nach der Offensive erschöpft und nahmen auch keine Gelegenheit wahr, weiter auf Berlin vorzustossen. Sie konnten „solange nicht zum Durchbruch [auf Berlin] antreten […], wie sie den Nachschubverkehr durch das verwüstete Polen nicht organisiert hatten“. In den nächsten Wochen bereinigten die sowjetischen Fronten ihren Rückraum: In der Schlacht um Ostpommern (10. Februar bis 4. April 1945) drangen sie an die Ostsee, die Ostpreussische Operation (1945) wurde am 9. April 1945 mit der Eroberung von Königsberg weitgehend abgeschlossen, Danzig wurde Ende März 1945 besetzt und in der Niederschlesischen Operation und der Westkarpatischen Operation wurden die deutschen Truppen auf die Tschechoslowakei zurückgedrängt. Trotz des militärischen Erfolgs der Sowjetfronten kehrte sich die Gesamtlage jedoch gleichsam um: Vorläufig hatten die deutschen Armeen an Oder und Neisse eine neue Abwehrlinie errichten können, während nun – ab Anfang Februar 1945 – die westalliierten Heere nach Deutschland einbrachen.

Die Sowjetarmee trat am 16. April 1945 zum Angriff auf Berlin an.

Die Kämpfe waren für beide Kriegsparteien sehr verlustreich. Die Rote Armee verlor nach eigenen Angaben 193.125 Soldaten (davon 43.251 Tote und Vermisste sowie 149.874 Verwundete), 1.267 Panzer, 374 Geschütze und 343 Flugzeuge.

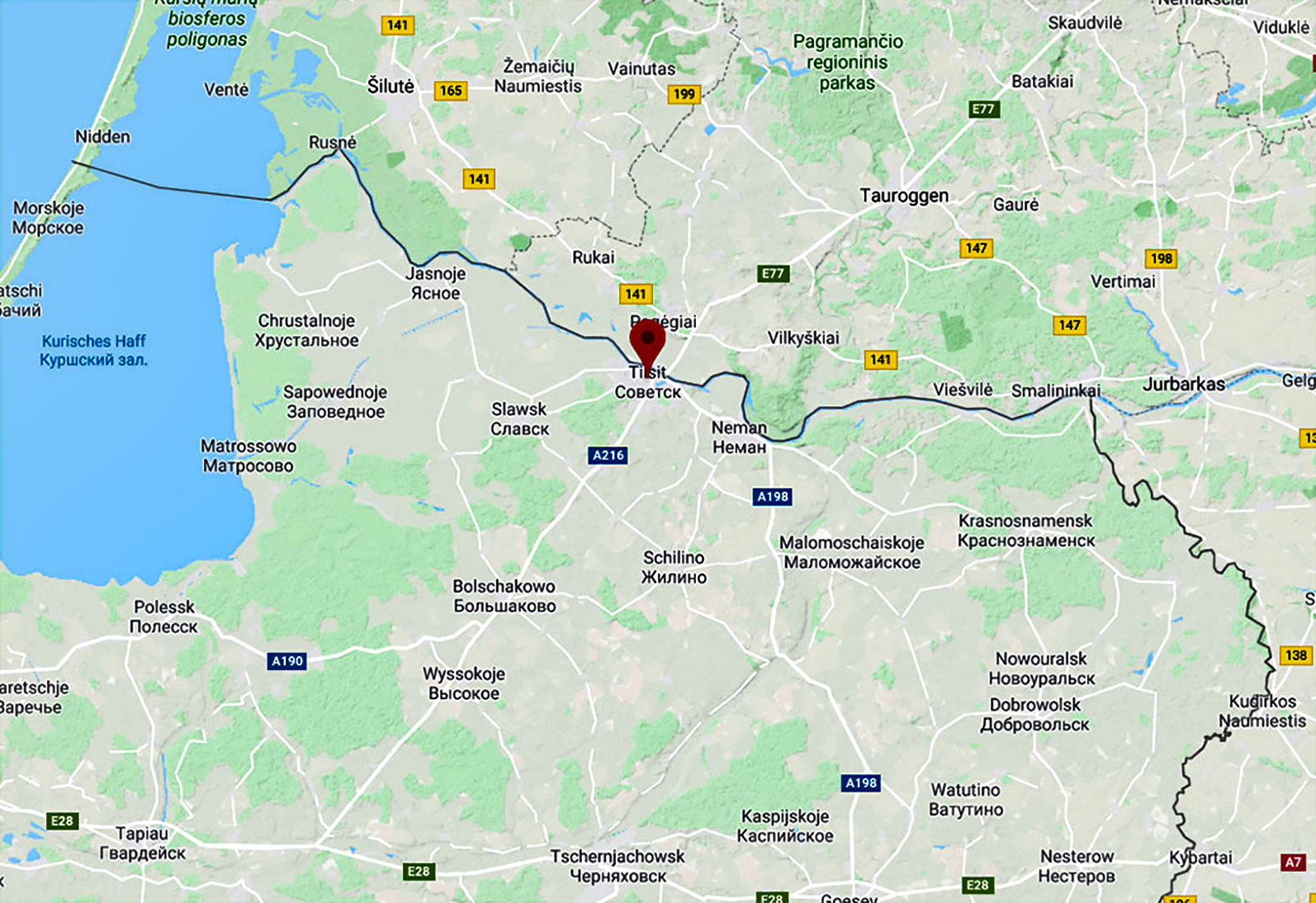

Eroberung Tilsits 1945 (13.01.1945 – 20.01.1945)

Die Eroberung von Tilsit gelang der Roten Armee am 20. Januar 1945. Seitdem ist das 600 Jahre alte Tilsit eine russische Stadt in der Oblast Kaliningrad.

Lage

Die sowjetische 43. Armee unter General Beloborodow stand mit acht Schützendivisionen zwischen Russ und Schmalleningken am nördlichen Ufer der Memel. Seit dem 20. Dezember 1944 zugefroren, war der Fluss kein Hindernis. Zudem war im Abschnitt Schmalleningken–Schillfelde noch die 39. Armee unter Generalleutnant Iwan I. Ljudnikow mit sechs Schützendivisionen aufmarschiert. Den Sowjets gegenüber stand das IX. Armeekorps der am Memel-Abschnitt führenden deutschen 3. Panzerarmee. Drei neuaufgestellte Volksgrenadier-Divisionen (551, 548, 561) sowie die 56. und 69. Infanterie-Division waren unter der Führung des Kommandierenden General Wuthmann in Stellung gegangen. Die Führung der übergeordneten 3. Panzerarmee hielt Tilsit für ausreichend geschützt; auch Armeegeneral Iwan Danilowitsch Tschernjachowski, der Oberbefehlshaber der 3. Belorussischen Front wies der Stadt nur eine Nebenrolle zu. Seine Absicht bestand darin, die deutsche Abwehrstellung weiter südlich zwischen Schlossberg und Ebenrode massiert zu durchbrechen und über Gumbinnen und Insterburg in Richtung Wehlau vorzustossen.

13. bis 16. Januar

Tschernjachowskis Offensive begann am nebligen Wintermorgen des 13. Januar, sein Hauptstoss war gegen die Stellungen des deutschen XXVI. Armeekorps unter General der Infanterie Matzky gerichtet. Stundenlang nahm die russische Artillerie im Raum Schlossberg die Stellungen der 1. Infanterie-Division und der 349. Infanterie-Division unter Feuer. Trotz massiver Panzerunterstützung stiessen die sowjetischen Truppen auf hartnäckige und zunächst erfolgreiche Abwehr. Als die 5. Panzer-Division den deutschen Grenadieren zu Hilfe kam, wurde Kattenau zum Zentrum einer erbitterten Schlacht. In vier Tagen wechselte es mehrfach den Besitzer. Erst am Abend des 16. Januar konnten die Rotarmisten die tief gestaffelte Verteidigungsstellung durchbrechen und bis auf die Linie Kussen-Radschen-Mallwen vordringen. Auch Schlossberg musste aufgegeben werden. Die nördlich von Schlossberg stehende 69. Infanterie-Division geriet dadurch in eine bedrohliche Lage; denn sie befand sich nun in einem weit überhängenden Vorsprung der Kriegsfront. Um nicht abgeschnitten zu werden, erwirkte sie in der Nacht zum 17. Januar den Befehl zum Rückzug in Richtung Tilsit. Diese Absetzbewegung blieb nicht unbemerkt. Die 39. Armee stiess unverzüglich über die Scheschuppe nach, besetzte Haselberg und nahm die Verfolgung der 69. Infanterie-Division auf. Der nördliche Flügel der Front geriet ins Wanken. Tschernjachowski erkannte seine Chance. Unverzüglich beorderte er das bei Eydtkau in Reserve liegende 1. Panzerkorps unter Generalleutnant Butkow an die nördliche Flanke, um überraschend in die deutsche Absetzbewegung hineinzustossen und eine Lücke südöstlich von Tilsit aufzureissen.

17. und 18. Januar

Butkow trat im Morgengrauen des 17. Januar an. Seine drei Panzerbrigaden rollten in zügigem Tempo auf der Strasse Schlossberg–Spullen–Rautenberg vor. Während die 69. ID noch dabei war, die vorbereitete Inster-Stellung zu beziehen und zur Verteidigung einzurichten, gelang es dem russischen Panzerkorps hinter Gerslinden eine Lücke zu finden, die Inster aus der Bewegung heraus zu überwinden und bei Nesten einen Brückenkopf zu bilden. Das konnten auch die Reste der 56. ID nicht verhindern. Sie hatten sich ebenfalls auf die Inster-Stellung zurückgekämpft und waren noch dabei, einen stabilen Abwehrriegel aufzubauen, um eine Bedrohung Tilsits von Süden her zu verhindern.

Die russischen Anstrengungen galten dem raschen Ausbau des Brückenkopfs Nesten (heute im Bezirk Klaipėda). Verbände der 39. Armee schlossen nach einem Gewaltmarsch von Haselberg auf das Panzerkorps auf und bezogen am späten Abend des 17. Januar im Brückenkopf Stellung. Am nächsten Morgen, einem Freitag, entbrannten um Nesten erbitterte Kämpfe. Mit aller Kraft wurde noch einmal versucht, einen weiteren Vormarsch der Sowjets zum Stehen zu bringen. Generalleutnant Rein, der Kommandeur der 69. Infanterie-Division, fiel in den verlustreichen Kämpfen bei Hohensalzburg. Trotz heftiger Gegenwehr konnte gegen Mittag an der rechten Flanke die 89. Panzerbrigade die Abwehrfront nach Norden durchbrechen und auf der Strasse nach Tussainen vordringen. Hier stiess sie nicht nur in die Flanke der zurückgehenden 561. Volksgrenadier-Division, sondern auch in den Rücken der bei Ragnit stehenden 548. Volksgrenadier-Division unter Generalmajor Sudau. Sie war seit den frühen Morgenstunden in heftige Kämpfe verwickelt; denn das am nördlichen Memelufer liegende 54. sowjetische Schützenkorps war wenige Stunden zuvor zum Angriff angetreten und hatte nach einem mächtigen Feuerschlag die vereiste Memel überwunden. Von zwei Seiten bedrängt, war Ragnit nicht mehr zu halten.

19. Januar

Damit trat der Kampf um Tilsit in die entscheidende Phase. Am Freitag, dem 19. Januar 1945, bauten die zurückgehenden Einheiten der 69. ID, der 561. und 548. VGD in gebotener Eile in Tilsit-Preussen (Tilsits östlichem Stadtteil) einen neuen Sperr-Riegel auf. Die nachstossende 126. Schützendivision prallte aus der Bewegung auf die gerade bezogene Abwehrstellung vom Grenadier-Regiment 36 der 69. Infanterie-Division. Zusammengefasstes Feuer aller Waffen stoppte ihr weiteres Vordringen. Die durch den Memel-Übergang bei Ragnit ohnehin stark geschwächten russischen Regimenter 366, 690 und 550 erlitten schwere Verluste und stellten den Angriff ein. Der frisch nach Ragnit herangeführten 263. Schützendivision wurde befohlen, unverzüglich nach Tilsit weiterzumarschieren und nachts in die Stadt einzudringen. Ohne Ruhepause bewegte sich das Schützenregiment 997 im Eilmarsch entlang der Reichsstrasse 132. Ihm folgte das Schützenregiment 995, das über Schalau-Girschunen abbog, um Tilsit von Südosten anzugreifen. Hier sollte ein Angriff am wenigsten erwartet werden, weil seit dem Vortag der Schwerpunkt des russischen Angriffs am Memelufer lag. Tatsächlich erwartete die deutsche Verteidigung den Hauptschlag von Norden, zumal seit 21.00 Uhr heftiger Artilleriebeschuss vom rechten Memelufer einsetzte. Alle Reserven wurden mit Front zum Memelufer in Alarmbereitschaft versetzt.

Inzwischen hatte das Schützenregiment 995 Birgen (Birjohlen) erreicht. Den Vorstoss entlang der Bahnlinie zur Tilse vereitelten grossflächige Draht- und Minensperren; dem 2. und 3. Bataillon gelang es jedoch, über die Moritzhöher Strasse bis an die Pfennigbrücke heranzukommen. Die deutsche Brückenwache sprengte sie um 22 Uhr, im letzten Augenblick. Aus der Neustädtischen Schule wurden die russischen Soldaten heftig beschossen. Mehrere Sturmangriffe über die vereiste Tilse wurden abgeschlagen. Als herangeführte schwere Waffen kurz vor Mitternacht den Übergang erzwangen, konnten die russischen Truppen in Richtung Karlsberg vordringen. Das Schützenregiment 997 nahm den Fletcherplatz und ging entlang der Deutschen Strasse in Richtung Zellstofffabrik vor. Von der anderen (rechten) Memelseite beschoss russische Artillerie die deutschen Verteidigungsstellungen. Der neue Angriffsbefehl für die am nördlichen Memelufer liegenden Regimenter der 115. Schützendivision wurde für 23 Uhr ausgegeben. In mehreren Wellen rannten die Rotarmisten über den breiten Strom gegen die mit Minensperren, Drahthindernissen und Maschinengewehr-Bunkern ausgebaute Verteidigungslinie an. Wieder erlitt die 115. Schützendivision schwere Verluste mit 600 Toten. Kurz vor 24 Uhr brach das 292. Schützenregiment bei Teichort im Nahkampf in die deutschen Stellungen ein. Trotz heftiger Gegenwehr konnte das Grenadier-Regiment 1114 der 551. Volksgrenadier-Division die Bildung eines kleinen Brückenkopfes nicht verhindern.

20. Januar

Unter Dauerfeuer drang das Schützenregiment 995 in der ersten Stunde des Sonnabends bis zum Anfang der Grünwalder Strasse vor. Von dort stürmte das 2. Bataillon den Karlsberg mit der Strassengabelung Königsberger/Kallkapper Strasse. Das 1. Bataillon kämpfte sich durch enge Strassen und dunkle Höfe zwischen Clausius- und Kleffel-Strasse zum Bahnhof vor und meldete 2 Uhr nachts die befohlene Einnahme. In dieser kritischen Lage wollte die deutsche Armeeführung die Stadt entlasten. Sie setzte mehrere Panzer der 5. Panzerdivision aus Kreuzingen in Marsch. Auf der Königsberger Strasse zügig vorangekommen, liefen sie um 2.30 Uhr auf die Sperre am Karlsberg auf. Eine geballte Ladung setzte den vordersten Panzer ausser Gefecht. Irritiert durch den nächtlichen Feuerzauber in der Stadt, drehten die deutschen Panzer wieder ab, um entlang der Reichsstrasse 138 die nördliche Flanke der ostpreussischen Verteidigung zu stabilisieren. Tilsit war sich selbst überlassen. Die deutschen Einheiten erwehrten sich des Gegners nach allen Seiten. Auch aus dem Memel-Brückenkopf heraus ging der Kampf ohne Pause und mit unverminderter Heftigkeit weiter. Um 2.20 Uhr meldete das Schützenregiment 292 die Einnahme des südlichen Memelufers mit Preussenhof und Weinoten (Landkreis Elchniederung). Von hier aus kämpften sich die Russen der Stolbecker Strasse entlang, wo sie gegen 0.07 Uhr früh auf dem Gelände der Zellstoffwerke mit den ihnen aus Osten entgegenkommenden Kameraden des Schützenregiments 997 aufeinandertrafen. Zwei Angriffskeile hatten sich vereinigt.

Ein weiteres Regiment der 115. Schützendivision, das Regiment 638, hatte in den frühen Morgenstunden am Engelsberg die Memel überschritten und begann mit der Säuberung des Stadtzentrums. Das Regiment 801 der 235. Schützendivision übernahm die Sicherung des südlichen Stadtrands und des Bahnhofs Pamletten. Der Kampf war vorbei. Nach einem Dokument des Zentralarchivs vom Ministerrat der UdSSR galt Tilsit ab dem 20. Januar 1945, 5.10 Uhr als erobert.

„Zwischen Insterburg und Tilsit wechselten starke feindliche Angriffe mit unseren Gegenangriffen. Nach erbitterten Kämpfen konnte der Feind in Tilsit eindringen“.

Deutsche Rückzugsgefechte

Nach mehrstündiger Ruhe am südwestlichen Ortsausgang setzten die russischen Schützenregimenter 292 und 638 den Marsch in Richtung Heinrichswalde fort. Auch für die Regimenter der 263. Schützendivision wurde 16 Uhr der Abmarschbefehl gegeben. Zurück blieb eine menschenleere Stadt. Südlich von Tilsit tobte noch den ganzen Sonnabend der Kampf. Mit Panzerunterstützung der 5. Panzerdivision wurde die Reichsstrasse 138 nach Taplacken offengehalten. Das galt besonders für die Kreuzung Sandfelde, wo die Strassen aus Heinrichswalde und Schillen zusammentrafen und gegen die die Rotarmisten des Schützenregiments 801 den ganzen Nachmittag vergeblich anrannten. Das galt auch für die Kreuzinger Strassenkreuzung, wo die Chaussee von Neukirch/Gr. Friedrichsdorf (Landkreis Elchniederung) einmündete. Ein Artillerie-Regiment der 548. Volksgrenadier-Division feuerte hier bis zur letzten Granate. Erst nachdem die letzten Einheiten aus Tilsit durchgezogen waren, wurde Kreuzingen gegen 22 Uhr aufgegeben. Die 69. Infanterie-Division (Oberst Grimme) musste sich kämpfend über Tapiau zurückziehen und traf am 27. Januar in Königsberg ein. Hierhin gelangten auch die Reste der 56. Infanterie-Division unter Generalmajor Blaurock. In ununterbrochenen Rückzugsgefechten gelang es den drei Volksgrenadier-Divisionen, die Deime zu erreichen und im Samland einen neuen Abwehrriegel zu errichten.

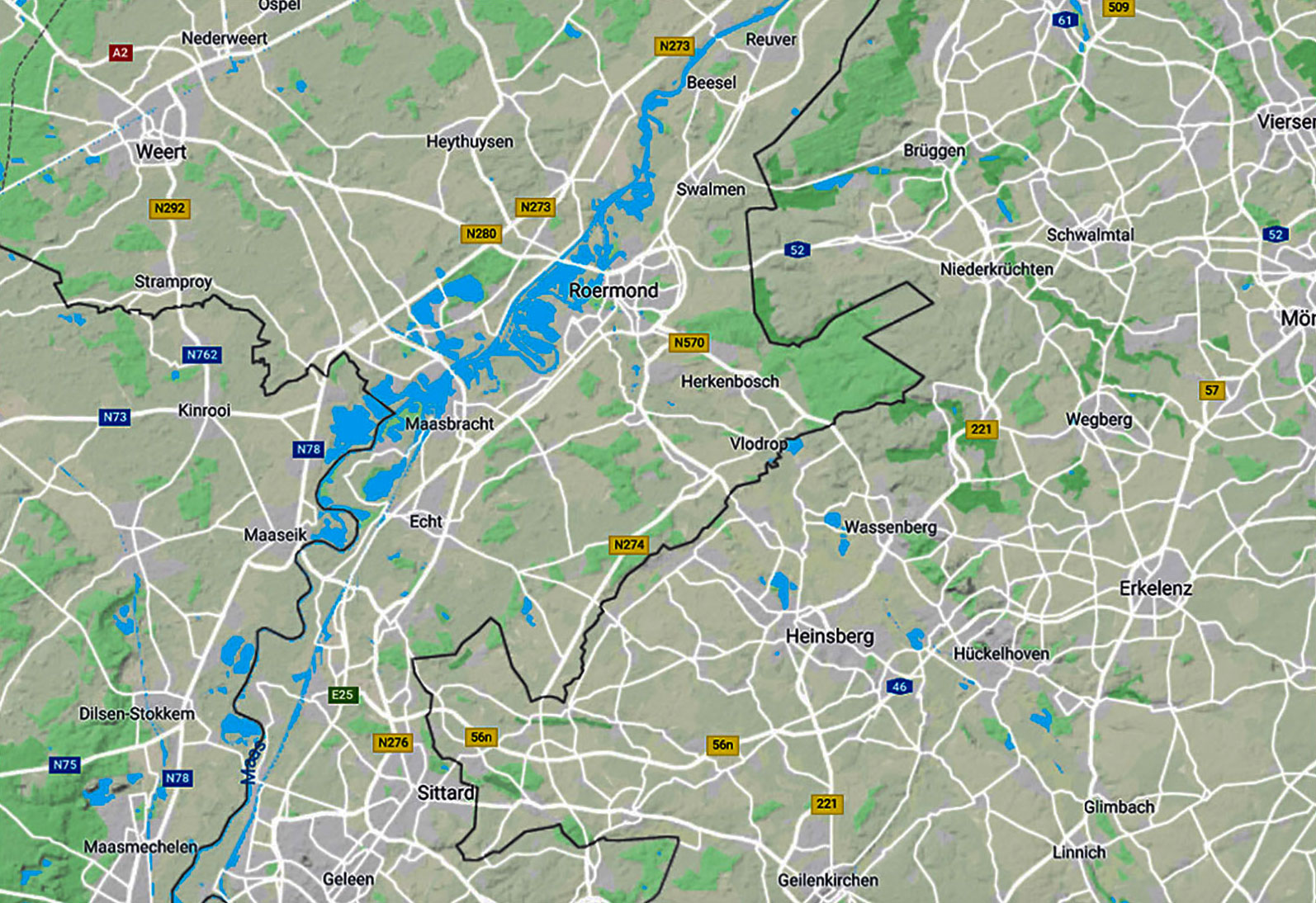

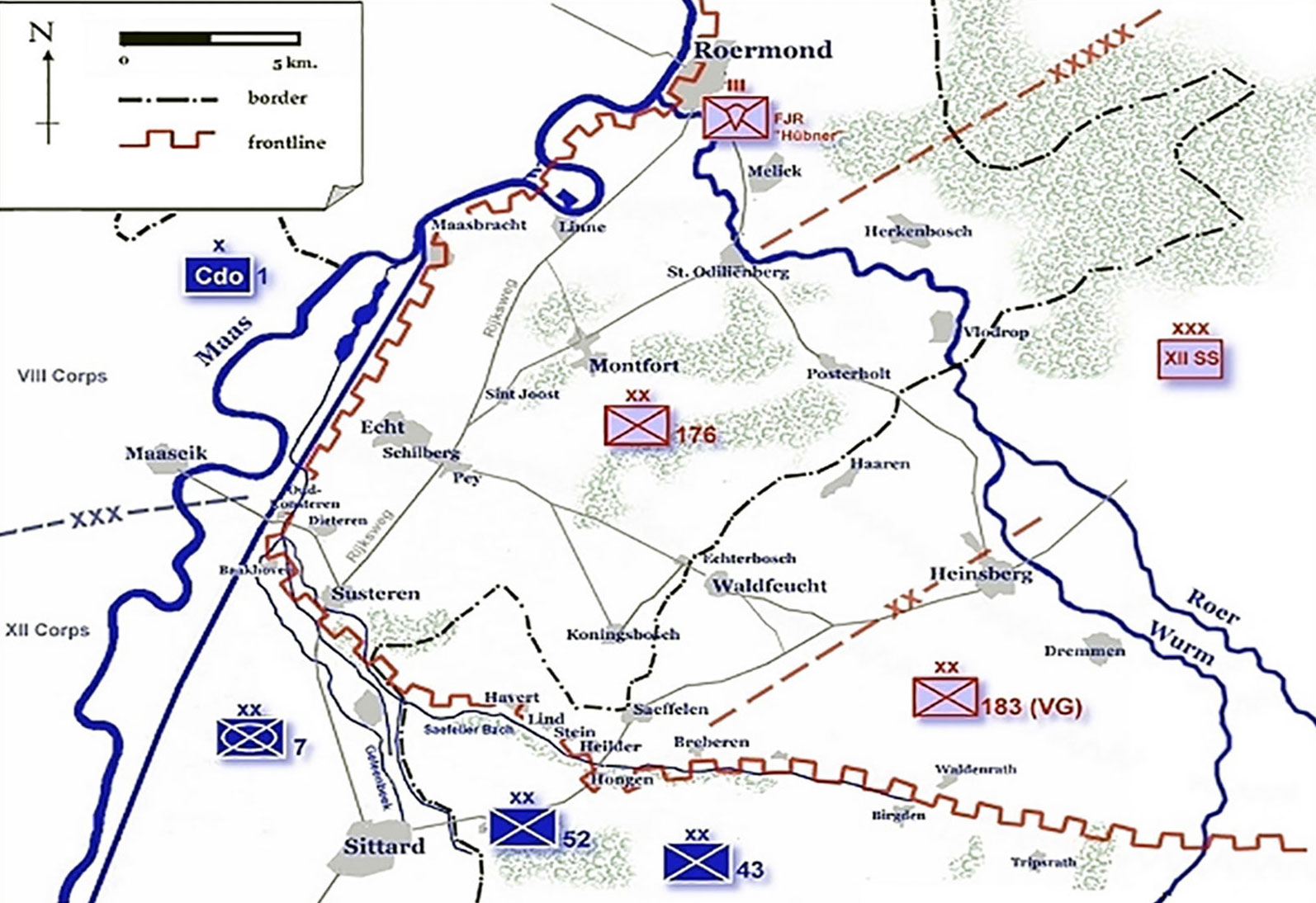

Ostpreussische Operation (13.01.1945 – 20.01.1945)

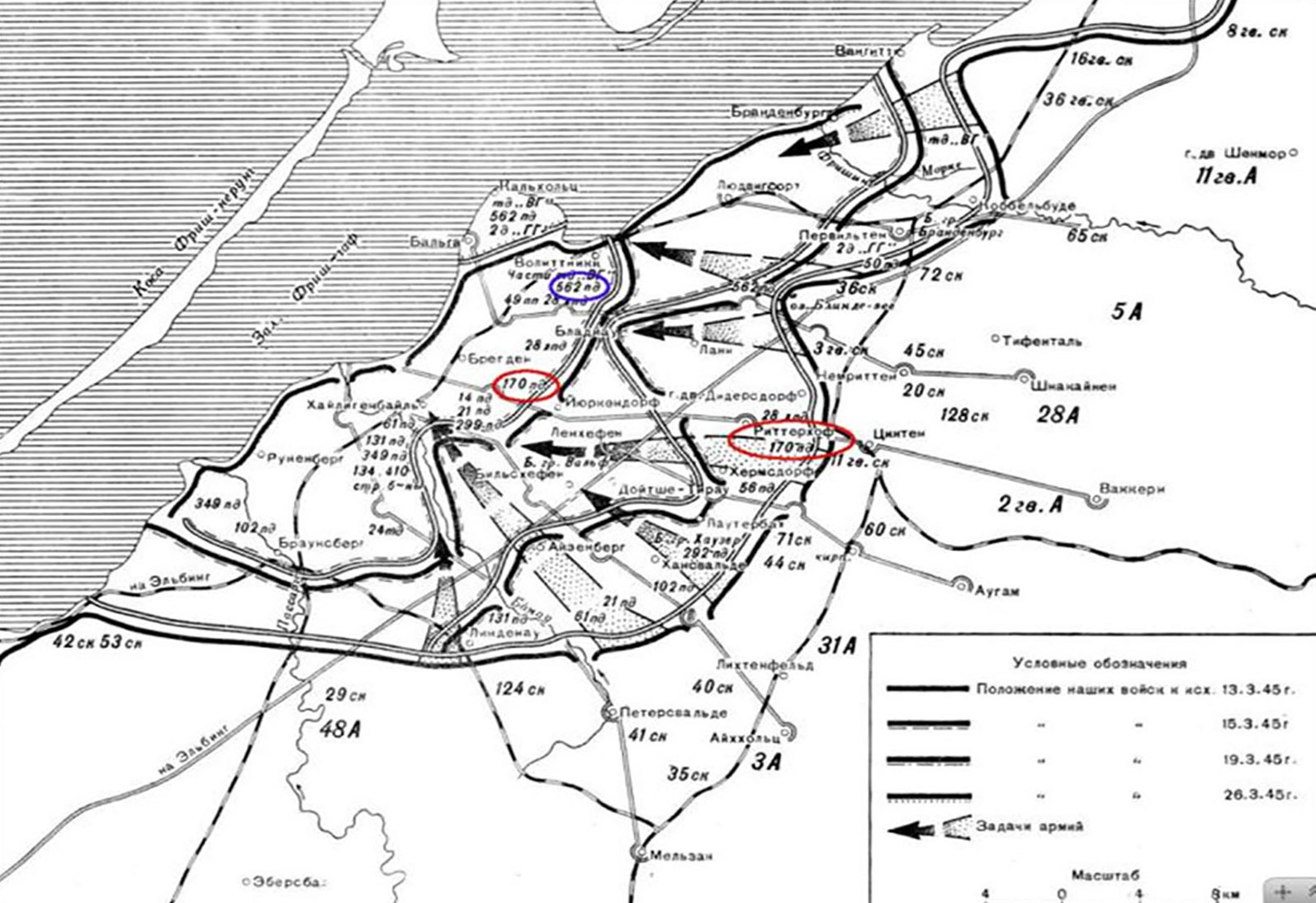

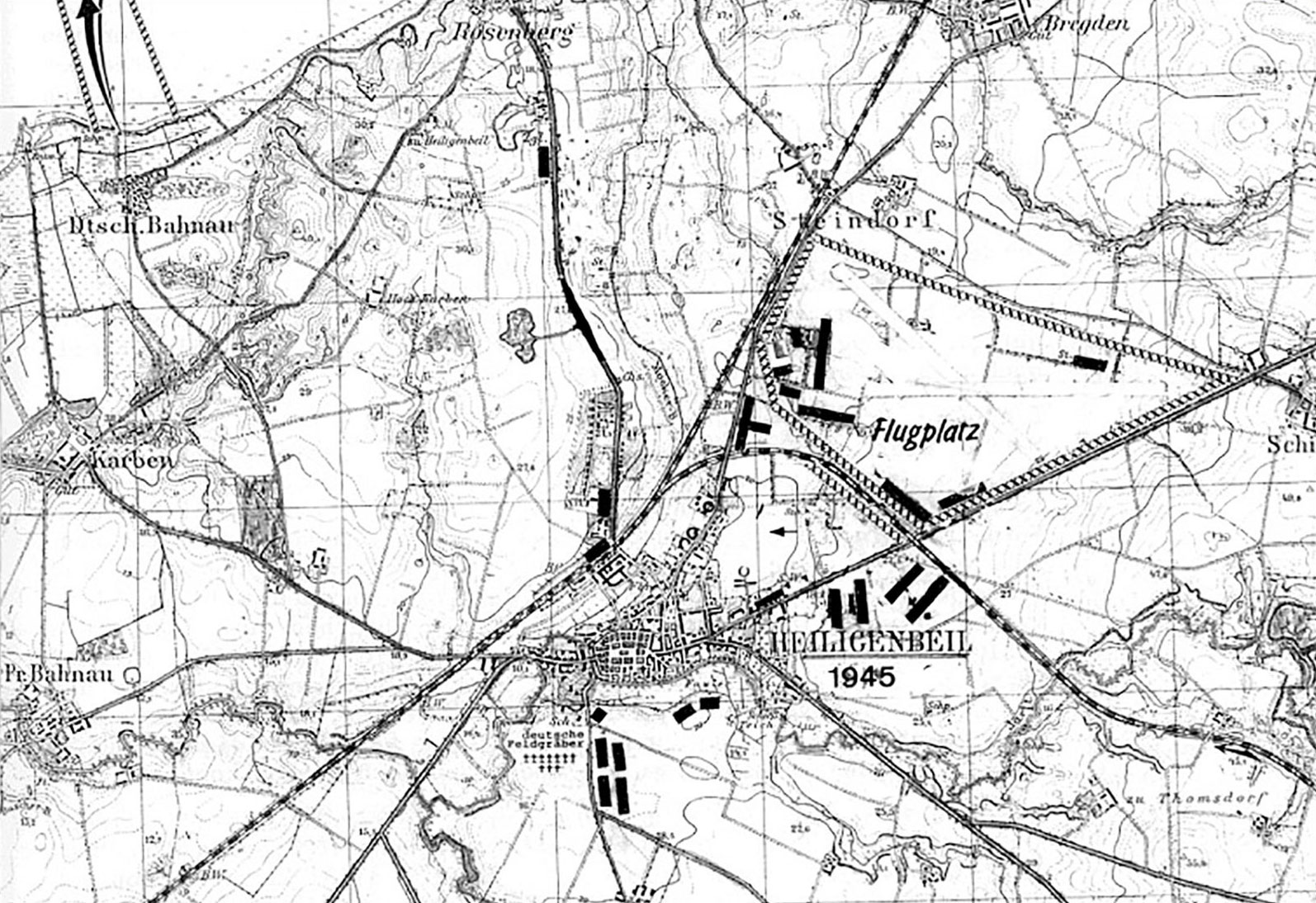

Die Schlacht um Ostpreussen fand vom 13. Januar bis zum 25. April 1945 statt und war die blutigste und längste Schlacht des Jahres. Im Laufe der Ostpreussischen Operation (russisch Восточно-Прусская операция) führte die Rote Armee sechs Unteroperationen durch: die Insterburg–Königsberger, Mlawa–Elbinger, Heilsberger, Braunsberger, Samlander und die Königsberger Operation.

Vorgeschichte

Im Sommer 1944 war den sowjetischen Truppen die Zerschlagung der Heeresgruppe Mitte gelungen, fast unaufhaltsam rückte die Rote Armee bis an die östliche Grenze des Deutschen Reiches heran. Die weit nach Osten vorgelagerte Provinz Ostpreussen spürte zuerst die Schrecken des Krieges. Der erste Grossangriff durch die sowjetische 11. Gardearmee (General Galitzki) brach am 16. Oktober 1944 während der Gumbinnen-Goldaper Operation los und konnte im Raum südlich Gumbinnen bis zur Angerapp durchstossen. Die Einbrüche an der Front des XXVI. und XXVII. Armeekorps konnten durch Gegenstösse des XXXIX. Panzerkorps bis Ende Oktober abgeriegelt werden. Trotzdem hatten die Sowjets die Grenze Ostpreussens zwischen Memel und der Rominter Heide auf etwa 130 Kilometer Breite umfasst und deutschen Boden im Raum Schirwindt-Eydtkau-Trakehnen-Rominten bis 40 Kilometer Tiefe in ihre Hände gebracht. Die Front stabilisierte sich Ende Oktober notdürftig an der Linie Augustow-Goldap-Grosswaltersdorf-Grünweiden-Schlossberg, entlang der Memel über Tilsit zum Kurischen Haff. Das durch sowjetische Truppen angerichtete Massaker von Nemmersdorf diente der NS-Propaganda dazu, die verängstigte Bevölkerung zum Durchhalten zu animieren.