Hitler Attentat (20.07.1944)

Datenherkunft: (Wikipedia)

aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1944

Das Attentat vom 20. Juli 1944 gilt als bedeutendster Umsturzversuch des militärischen Widerstandes in der Zeit des Nationalsozialismus. Als Voraussetzung für den geplanten Machtwechsel, auch unter dem Gesichtspunkt des „Eides auf den Führer“, wurde die Tötung Hitlers angesehen. Die von Claus Schenk Graf von Stauffenberg bei einer Besprechung im Führerhauptquartier Wolfsschanze deponierte und scharf gemachte Sprengladung verletzte den Diktator jedoch nur leicht. Dieser Fehlschlag sowie Lücken in der Vorbereitung und das Zögern beim Auslösen der Operation Walküre, des Plans zum Staatsstreich, liessen den Umsturzversuch scheitern. Die Beteiligten der Verschwörung, die Personen des 20. Juli 1944, stammten vor allem aus dem Adel, der Wehrmacht und der Verwaltung. Sie hatten vielfach Kontakte zum Kreisauer Kreis um Helmuth James Graf von Moltke. Unter den mehr als 200 später wegen der Erhebung Hingerichteten waren Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben, 19 Generäle, 26 Oberste, zwei Botschafter, sieben Diplomaten, ein Minister, drei Staatssekretäre sowie der Chef des Reichskriminalpolizeiamts; des Weiteren mehrere Oberpräsidenten, Polizeipräsidenten und Regierungs-präsidenten.

Vorgeschichte

Im Frühjahr 1938 kam es erstmals zu erheblichen Spannungen zwischen Hitler und den Spitzen der Wehrmacht. Anlass war die Entlassung des Reichskriegsministers General Werner von Blomberg und des Oberbefehlshabers des Heeres Werner von Fritsch im Verlauf der Blomberg-Fritsch-Krise.

Diese nutzte Hitler zur Entmachtung der Wehrmachtführung, die sich bisher einer gezielten Kriegsvorbereitung widersetzt hatte, indem er mehrere hohe Generäle in den Ruhestand verabschiedete oder an andere Stellen versetzen liess. Im August trat ausserdem der Chef des Generalstabs des Heeres, Generaloberst Ludwig Beck, angesichts der sich zuspitzenden Sudetenkrise zurück. Beck, der mit der Ausarbeitung der Pläne für die Besetzung der Tschechoslowakei („Fall Grün“) beauftragt war, hatte von Hitler Aufklärung über dessen aussenpolitische Ziele verlangt. Daraufhin war ihm von Hitler beschieden worden, dass er (Beck) „das Schwert zu führen habe, wo und wann immer“ er, der „Führer“, es ihm befehle.

Im September 1938 mündete dieser erste Widerstand in den Kreisen der ranghöchsten Offiziere der Wehrmacht in die sogenannte Septemberverschwörung. Diese wurde von Becks Nachfolger Franz Halder betrieben, der anders als Beck bereit war, wenn nötig einen Staatsstreich zur Absetzung Hitlers herbeizuführen. Erwin von Witzleben, Befehlshaber im Wehrkreis III (Berlin), und Walter von Brockdorff-Ahlefeldt, Kommandant der 23. Infanterie-Division in Potsdam, sollten diesen im Falle des Kriegsausbruchs durchführen. Eine Panzerdivision unter Generalleutnant Erich Hoepner stand für den Fall bereit, dass die SS-Leibstandarte eingreifen würde. Geplant waren von Halder eine militärische Aktion und die Gefangennahme Hitlers. Des Weiteren entschloss sich Major Hans Oster von der Abwehr, mit Staatssekretär Ernst von Weizsäcker im Auswärtigen Amt zu kooperieren. Der Bruder seines Vertrauten Erich Kordt, Theodor Kordt, war Botschaftsrat in London. Er hatte die Aufgabe, mit dem britischen Aussenminister Lord Halifax Verbindung aufzunehmen. Überraschend reiste aber der britische Premierminister Neville Chamberlain im September 1938 nach München, wo im Münchner Abkommen die Abtretung des Sudetenlandes durch die Tschechoslowakei an das Deutsche Reich vereinbart wurde. So erhielt Hitler ein Territorium, das er ursprünglich gewaltsam hatte einnehmen wollen, ohne Krieg. „Die Bevölkerung, die angesichts der drohenden Gefahr zunächst zögerlich geworden war, konnte ihrer Begeisterung für den Führer nun wieder freien Lauf lassen“. Damit war das Staatsstreichunternehmen von 1938 schon gescheitert, bevor es begonnen hatte, und diese „Gruppe zerfiel mit Hitlers aussenpolitischem Erfolg in München“.

Vor dem Überfall auf Polen im September 1939 kam es zu einem neuen Versuch, Hitlers Pläne zu durchkreuzen. Gerhard Graf von Schwerin, Leiter der Gruppe England/Amerika in der Abteilung Fremde Heere des Generalstabs, wurde nach London geschickt. Er überbrachte die Botschaft: „Schickt ein Flottengeschwader nach Danzig: Treibt den Militärpakt mit der Sowjetunion voran. Das einzige, was Hitler von weiteren Abenteuern abhalten kann, ist ein drohender Zweifrontenkrieg“. Es gelang ihm genauso wenig wie dem Politiker Carl Friedrich Goerdeler, der es kurz nach ihm versuchte, die britische Seite zu den gewünschten Massnahmen zu bewegen.

Im Winter 1939/40 entstanden im Vorfeld des geplanten Angriffs auf Frankreich erneut Vorbereitungen zu einem Staatsstreich. Hitler wollte Frankreich eigentlich bereits im November 1939 angreifen lassen. Die Spitze der Wehrmacht hielt dieses Vorhaben für absolut undurchführbar. Anfänglich erklärten sich der Oberbefehlshaber des Heeres Walther von Brauchitsch und sein Stabschef Halder bereit, Hitler verhaften zu lassen, sobald er den Angriffsbefehl geben würde. Brauchitsch suchte Hitler auf und trug ihm die Bedenken des Generalstabs vor. Hitler aber kanzelte ihn ab und drohte, den „Geist von Zossen“ auszurotten. (Im Zossener Ortsteil Wünsdorf befanden sich die verbunkerten Hauptquartiere von OKH und OKW.) Daraufhin brach von Brauchitsch die Verbindung zum Widerstand ab, und Halder vernichtete sämtliche inkriminierenden Dokumente. Die Befehlshaber der drei Heeresgruppen im Westen, mit Ausnahme Wilhelm Ritter von Leebs, weigerten sich zudem, sich an einem Staatsstreich zu beteiligen. Der misslungene Bombenanschlag des Kommunisten Georg Elser am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller beendete dann vorerst die Staatsstreichpläne. Zwar gab in der gleichen Zeit Oberst Hans Oster von der Abwehr die ihm bekannten Angriffstermine über den ihm befreundeten niederländischen Militärattaché in Berlin, Bert Sas, an die Westmächte bekannt. Da aber der Angriff mehr als zwanzigmal wegen der ungünstigen Wetterverhältnisse verschoben wurde, verloren die Angaben von Sas bzw. die seines Informanten zunehmend an Glaubwürdigkeit.

Nach dem Sieg über Frankreich im Juni 1940 wich die Skepsis, die in der Führung der Wehrmacht verbreitet war, einer Begeisterung für Hitler. „Welche Veränderung in welcher Zeit“! schwärmte der spätere Hitler-Attentäter Stauffenberg von Hitlers Siegen über Polen und Frankreich 1939/1940. „Der Vater dieses Mannes war kein Kleinbürger. Der Vater dieses Mannes ist der Krieg“. So war Stauffenbergs Idee zunächst: „Zuerst müssen wir den Krieg gewinnen. Aber dann, wenn wir nach Hause kommen, werden wir mit der braunen Pest aufräumen“. Erst die Kenntnis der Massentötungen von Zivilisten hinter der Ostfront, der Ermordung von dreieinhalb Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen und vor allem der Erschiessung Hunderttausender Juden liess ihn einen Umsturz noch während des Krieges versuchen.

Erst als der Russlandfeldzug während der Schlacht um Moskau im Winter 1941 zunehmend die Grenzen der deutschen Wehrmacht aufzeigte, kam es erneut zu Widerstandsplänen. Im Juni 1942 brachte Adam von Trott zu Solz unter Lebensgefahr eine Denkschrift nach London. Der britische Aussenminister Anthony Eden lehnte jedoch jede Antwort an die Leute ab, die er für Landesverräter hielt. Er bezeichnete eine Zusammenarbeit als unmöglich, „solange sie sich nicht decouvrieren und ein sichtbares Zeichen ihrer Absicht geben, bei der Entmachtung des NS-Regimes mitzuwirken“.

Ebenfalls Mitte 1942 begann eine Gruppe, für die heute die Namen Henning von Tresckow und Claus Schenk Graf von Stauffenberg stehen, Pläne zu verwirklichen, die den Tod Hitlers zum Ziel hatten. Mehrere Versuche dieser Gruppe, Hitler zu töten, schlugen fehl. Am 13. März 1943 schmuggelten Henning von Tresckow und Fabian von Schlabrendorff beim Besuch des Diktators in Smolensk, der sich auf dem Rückflug von Winniza nach Ostpreussen befand, eine als Cointreauflaschenpaket getarnte Bombe in das Flugzeug Hitlers. Deren Zündmechanismus versagte jedoch. Der Sprengstoff dafür war von Admiral Canaris, dem Chef der Abwehr, und dem Oberst i. G. Erwin Lahousen besorgt worden. Acht Tage später wollte sich Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff anlässlich einer Ausstellungseröffnung von Beutewaffen im Berliner Zeughaus mit Hitler in die Luft sprengen. Aber Hitler verliess das Zeughaus, kurz bevor der bereits geschärfte und auf zehn Minuten eingestellte Zeitzünder die Bombenexplosion auslösen konnte. Gersdorff gelang es im letzten Augenblick, die Bombe zu entschärfen.

Bis zum Sommer 1943 gingen diese Initiativen von dem an der Ostfront eingesetzten Tresckow aus, ab September 1943 bereitete Stauffenberg Attentat und Putsch vor. Er war keineswegs von Anfang an ein Gegner des Regimes. Anfänglich begrüsste er beispielsweise die Aufkündigung des Versailler Vertrages durch Hitler. Er weigerte sich jedoch, der NSDAP beizutreten. Nach der Reichspogromnacht 1938 ging er allmählich auf Distanz zum NS-Regime. Im Sommer 1940 erlag er kurzfristig der nationalen Euphorie, die durch den erfolgreichen Frankreichfeldzug ausgelöst worden war. Das endgültige Umdenken setzte ein Jahr später mit dem Angriff gegen die Sowjetunion ein. Stauffenberg empörte sich über die planmässigen und massenhaften Morde der SS und der SD-Einsatzgruppen hinter der Front.

Dies und die frühzeitig erlangte Überzeugung, dass der Krieg schon längst verloren sei, waren wie bei vielen Widerständlern aus der Wehrmacht bedeutsame Motive für den Tyrannenmord.

Stauffenberg hat sich über seine Beweggründe unter anderem so geäussert:

„Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem Gewissen“.

„Ich könnte den Frauen und Kindern der Gefallenen nicht in die Augen sehen, wenn ich nicht alles täte, dieses sinnlose Menschenopfer zu verhindern“.

Geplant war zunächst, das Attentat durch eine andere Person ausführen zu lassen, die wegen der höheren Erfolgschancen zur Selbstopferung bereit war, während es Stauffenbergs Hauptverantwortung sein sollte, nach gelungenem Attentat den Putsch vom „Bendlerblock“ aus zu dirigieren. Das Gebäude Bendlerstrasse 11–13 (seit 1955: Stauffenbergstrasse, Berlin-Tiergarten) war Sitz des Allgemeinen Heeresamtes und des Befehlshabers des Ersatzheeres im Oberkommando der Wehrmacht.

Stauffenberg gewann zunächst im Herbst 1943 den jungen Offizier Axel von dem Bussche dafür, das Attentat im November 1943 auszuführen. Von dem Bussche war zuvor im Oktober 1942 bei Dubno in der Ukraine zufällig Zeuge einer Massenerschiessung von über 3000 Juden durch den SD geworden. Sie hatte ihn zu einem erbitterten Gegner des Regimes gemacht. Auf Anregung Stauffenbergs erklärte er sich zu einem Selbstmordattentat bereit. Bei einer Vorführung neuer Winteruniformen im Führerhauptquartier Wolfsschanze wollte er Hitler mit einer selbstgebastelten Bombe töten, deren Detonation durch eine Handgranate ausgelöst werden sollte. Aber am 16. November 1943 wurde der Eisenbahnwaggon mit den Uniformen bei einem britischen Luftangriff auf Berlin zerstört. Im Januar 1944 wurde eine weitere Vorführung vereitelt, weil sein (in die Pläne nicht eingeweihter) Vorgesetzter Generalmajor Paul Gurran die Vorführung untersagte, mit dem Ausspruch: „Meine Offiziere sind keine Mannequins“. Ein schliesslich für Februar 1944 geplanter Anschlag konnte nicht ausgeführt werden, weil von dem Bussche Ende Januar 1944 an der Ostfront schwer verwundet worden war.

Stauffenberg hat erstmals selbst ein Attentat für den 26. Dezember 1943 im Hauptquartier Wolfsschanze geplant. Es kam nicht zur Ausführung, weil Hitler, als Stauffenberg schon im Vorzimmer wartete, die Besprechung absagte, da er sich kurzfristig entschlossen hatte, an diesem Tag nach Berchtesgaden zu fliegen.

Im Februar 1944 trat von Stauffenberg an Ewald-Heinrich von Kleist heran. Auf Anraten seines Vaters („Ja, das musst Du tun“!) stellte sich von Kleist für ein Selbstmordattentat zur Verfügung, das nach dem Muster des geplanten Bussche-Attentates ablaufen sollte. Das Vorhaben scheiterte, weil Hitler den Termin für die Vorführung der Uniformen mehrmals verschob.

Stauffenbergs Ordonnanzoffizier, Oberleutnant von Haeften, lehnte das Ansinnen Stauffenbergs, er solle Hitler töten, aus religiösen Gründen ab.

Rittmeister von Breitenbuch, Ordonnanzoffizier des Generalfeldmarschalls Ernst Busch, wollte Hitler bei einem für den 11. März 1944 angesetzten Lagevortrag auf dem Obersalzberg mit einer Pistole erschiessen. Doch am fraglichen Tag wurde ihm überraschend der Zutritt zum Besprechungssaal verwehrt. Hitler habe befohlen, so wurde ihm von einem SS-Mann bedeutet, dass die Besprechung ausnahmsweise ohne Ordonnanzoffiziere abgehalten werde.

Am 7. Juli 1944 entschloss sich auf Anregung Stauffenbergs der Mitverschwörer Generalmajor Hellmuth Stieff, im Schloss Klessheim bei Salzburg anlässlich einer Vorführung neuer Uniformen Hitler umzubringen. Stieff versagten jedoch die Nerven. Er fühlte sich ausserstande, das Attentat auszuführen. Daraufhin fasste Stauffenberg wie im Dezember 1943 den folgenschweren Entschluss, persönlich das Attentat gegen Hitler und gleichzeitig gegen Himmler und Göring zu verüben und ausserdem danach den Aufstand von Berlin aus zu dirigieren.

Seit dem 1. Juli 1944 hatte Stauffenberg als neu ernannter „Chef des Stabes“ beim Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres Generaloberst Friedrich Fromm regelmässigen Zugang zu den Lagebesprechungen Hitlers. Wenige Tage nach der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 hatte er durch Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort bei Tresckow anfragen lassen, ob es noch Sinn habe, an dem Attentatsplan festzuhalten, für den ein praktischer Zweck nun nicht mehr erkennbar sei. Tresckow bat Lehndorff darauf, Stauffenberg Folgendes zu übermitteln:

„Das Attentat muss erfolgen, coûte que coûte. Sollte es nicht gelingen, so muss trotzdem in Berlin gehandelt werden. Denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere ist daneben gleichgültig“.

Die Verschwörer hatten zunächst geplant, Hitler, Hermann Göring und Heinrich Himmler zusammen mit einer Bombe zu töten. Von einem entsprechenden Versuch am 11. Juli 1944 auf dem Obersalzberg und am 15. Juli im Führerhauptquartier Wolfsschanze sah Stauffenberg auf telefonische Empfehlung von Offizieren der Berliner Bendlerstrasse wegen Abwesenheit von Himmler und/oder Göring jedoch ab. Die nächste Gelegenheit zu einem Anschlag auf Hitler wollte er sich nun aber unter keinen Umständen mehr entgehen lassen. Er wollte den Besprechungsraum betreten, sobald die Lagebesprechung begonnen hatte – mit der scharfen Bombe unter dem Arm.

Ablauf

Wolfsschanze

Am frühen Donnerstagmorgen des 20. Juli 1944 flog Stauffenberg zusammen mit seinem Adjutanten Oberleutnant Werner von Haeften vom Flughafen Rangsdorf bei Berlin mit einer von Eduard Wagner zur Verfügung gestellten He 111 in das Führerhauptquartier Wolfsschanze bei Rastenburg in Ostpreussen. Haeften führte in einer Aktentasche zwei mit chemischen Zeitzündern („Bleistiftzünder“) versehene Pakete mit je einem Kilogramm plastischen Sprengstoffs (C1) aus britischer Herstellung mit sich, die Oberst Wessel Freiherr von Freytag-Loringhoven beschafft hatte.

Fälschlicherweise wird oft behauptet, die Besprechung hätte eigentlich in einem der unterirdischen Bunker der Wolfsschanze stattfinden sollen. Durch die Explosion von einem Kilogramm Sprengstoff in einem Bunker wären sicher alle Anwesenden ums Leben gekommen. Die Lagebesprechungen wurden aber seit Juli 1944 in einer Baracke der Wolfsschanze abgehalten, wovon Stauffenberg auf Grund seiner Teilnahme an den Lagebesprechungen am 6. und 11. Juli 1944 schon wusste. Stauffenberg hatte daher nicht mit der viel grösseren Verdämmung im Bunker gerechnet, sondern sich auf die Wirkung des zusätzlichen zweiten Kilogramms Sprengstoff verlassen.

Die Lagebesprechung war um eine halbe Stunde vorverlegt worden, weil Hitler für den Nachmittag den Besuch Benito Mussolinis erwartete. Das geplante Attentat drohte zu scheitern, da es zunächst keine Gelegenheit zu geben schien, bis dahin die Zeitzünder der beiden Sprengsätze zu aktivieren. Daher gab Stauffenberg vor der Erstattung seines Berichtes an Hitler vor, an dem heissen Sommertag sein Hemd wechseln zu müssen. Er suchte einen Nebenraum auf, wo er, als Einhändiger unterstützt durch Haeften, mit dem Scharfmachen der Sprengladungen begann. Weil sie dabei aber vom Oberfeldwebel Werner Vogel gestört wurden, der Stauffenberg zur Eile mahnte, konnte er nur eines der beiden Päckchen mit einem Kilogramm Sprengstoff aktivieren. Danach unterlief ihm ein entscheidender Fehler: Statt auch das zweite Paket ungeschärft zu dem ersten in die Aktentasche zu legen, übergab er das zweite Päckchen Haeften, der keinen Zutritt zum Besprechungsraum hatte. „Durch dieses Versäumnis blieb die Explosionswirkung begrenzt“.

Die Aktentasche mit dem Sprengstoff deponierte Stauffenberg unter dem Kartentisch neben dem massiven Fuss an der Hitler zugewandten Seite und verliess wenige Minuten später unter dem Vorwand eines wichtigen Anrufes aus Berlin den Raum. Nach der Zerstörung der Säurekapsel des chemischen Zünders blieben bis zum Auslösen des Schlagbolzens zur Detonation nur noch etwa 10 Minuten.

Um 12:42 Uhr detonierte die Bombe, wobei vier Personen getötet und weitere neun schwer verletzt wurden. Die anderen Anwesenden allerdings wurden nicht oder nur leicht verletzt, so auch Hitler, denn in der leichten Besprechungsbaracke war keine nennenswerte Verdämmung vorhanden. Die Druckwelle des ohnehin auf 1 kg verminderten Sprengstoffs konnte vor allem nach unten durch den Holzboden und durch die wegen der Sommerhitze weit geöffneten Fenster entweichen. Hitler kamen zusätzlich zwei Umstände zugute: Nachdem Stauffenberg den Besprechungsraum verlassen hatte, hatte ein anderer Konferenzteilnehmer die Aktentasche auf die Hitler abgewandte Seite des schweren Tischfusses verschoben, um besser an den Tisch heranzukommen. Ausserdem trug Heusinger Hitler gerade die Lage weit im Norden der Sowjetunion vor; deshalb lagen beide Männer fast über der grossen Karte auf der dicken Tischplatte, als es zur Detonation kam. Der Tischfuss und die massive eichene Tischplatte schirmten Hitler von der direkten Wirkung der Detonation weitgehend ab. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen in Form von Prellungen, Schürfwunden und Verletzungen der Trommelfelle.

Hitler gewann nach dem gescheiterten Attentat neue Zuversicht. Er betrachtete es als ein Zeichen der „Vorsehung“, dass er den Angriff überlebt hatte. Bereits wenige Minuten nach der Explosion gelangte die Nachricht, dass Hitler überlebt hatte, nach Berlin: Der Mitverschwörer General Erich Fellgiebel hatte zwar wie vereinbart versucht, die Wolfsschanze nach der Explosion der Bombe von allen Nachrichtenverbindungen abzuschneiden, indem er die zur Lagebaracke gehörende Telefonanlage abschalten liess. Dies wurde aber bereits nach wenigen Minuten widerrufen. Ausserdem betraf diese Unterbrechung gesondert vorhandene Nachrichtenverbindungen der SS und eine Ersatzzentrale im Sperrkreis 2 nicht. Daher erhielt Propagandaminister Joseph Goebbels bereits gegen 13 Uhr in Berlin Kenntnis vom Attentat, wenngleich noch ohne nähere Angaben. Als Fellgiebel etwa um dieselbe Zeit erfuhr, dass Hitler überlebt hatte, rief er General Thiele im Bendlerblock, dem Zentrum der Widerstandsgruppe, an, wo die Verschwörer auf eine Nachricht warteten, und meldete mehrdeutig: „Es ist etwas Furchtbares passiert, der Führer lebt“. Der Mitverschwörer Oberst Hahn bestätigte Thiele in einem weiteren Telefonat aus der Wolfsschanze ausdrücklich, dass Hitler das Attentat überlebt habe. Thiele benachrichtigte die Generäle Friedrich Olbricht und Hoepner von den Ferngesprächen, sie einigten sich darauf, Walküre zunächst noch nicht auszulösen.

Himmler, der nicht an der Besprechung teilgenommen hatte, rief von der Wolfsschanze aus gegen 14 Uhr in Berlin den Leiter des Reichskriminalpolizeiamtes und Mitverschwörer Arthur Nebe an und forderte eine Untersuchung. Der ebenfalls benachrichtigte Chef des Amtes IV (Gestapo) im Reichssicherheitshauptamt, Heinrich Müller, solle Stauffenberg verhaften lassen.

Berlin

Zunächst aber konnten Stauffenberg und sein Adjutant Haeften noch wie geplant aus der in höchsten Alarmzustand versetzten Wolfsschanze entkommen. An einer ersten Sperre liess sie der Wachhabende passieren, am zweiten Kontrollpunkt wurde ihnen die Weiterfahrt jedoch unter Hinweis auf die aktuelle Lage zunächst verwehrt. In einem Telefonat konnte Stauffenberg einen ihm bekannten Offizier dazu bewegen, dem diensthabenden Wachposten die Öffnung der Schranke zu befehlen. Während der Fahrt zum Flugplatz warf Haeften das nicht verwendete Sprengstoffpaket aus dem Wagen. Auf dem Rollfeld erwartete Stauffenberg die für diesen Tag für ihn persönlich abgestellte He 111. Stauffenberg hatte zwar nicht mit eigenem Auge sehen können, ob Hitler durch die Explosion tatsächlich umgekommen war, die Wucht der Detonation aber noch wahrgenommen. Er und Haeften flogen daher in der festen Überzeugung nach Berlin, dass Hitler tot sei.

Während die beiden Verschwörer noch auf dem Rückflug nach Berlin waren, hatte Oberst Albrecht Mertz von Quirnheim gegen 14 Uhr abweichend vom Beschluss seines Vorgesetzten Olbricht bereits einige erste Alarmbefehle mit seiner Unterschrift versehen und abgesandt. Dabei blieb es allerdings zunächst.

Gegen 15:45 Uhr auf dem Flugplatz Rangsdorf gelandet, forderte Stauffenberg Olbricht als Vertreter von Fromm fernmündlich auf, die „Operation Walküre“ anlaufen zu lassen. Der Walküre-Plan war ein offizieller, aber durch von Tresckow, Oberstleutnant i. G. Robert Bernardis und Stauffenberg für die Bedürfnisse des Staatsstreichs angepasster Plan für den Fall innerer Unruhen. Dazu gehörte vor allem, dass alle wichtigen Gestapo-, NSDAP- und SS-Dienststellen von der Wehrmacht besetzt würden.

Im Bendlerblock blieb man aber verunsichert durch weitere Hinweise, dass Hitler entgegen den Beteuerungen Stauffenbergs nicht umgekommen war. So bekräftigte Keitel, als Olbricht ein Ferngespräch zur Wolfsschanze herstellte, gegenüber Fromm, dass Hitler nur leicht verletzt worden war.

Daher wurden ab etwa 16 Uhr nur wenige Teile der Walküre-Operation in Angriff genommen; die auf Verschwörerseite stehenden Truppenführer führten vielfach die Befehle nicht aus, wodurch wertvolle Zeit ungenutzt verstrich. So ging zwar das Stichwort Walküre an alle Wehrkreise, Lehr- und Ersatztruppen hinaus. Eines der Fernschreiben wurde aber versehentlich auch an die Wolfsschanze versandt. Daraufhin gingen von dort aus sofort erste Fernschreiben heraus, dass Befehle aus dem Bendlerblock ungültig seien.

Auch die Besetzung des Hauses des Rundfunks und von Fernmeldezentralen in Berlin konnte wegen fehlender Truppen nicht durchgeführt werden. Lediglich in Paris unter General von Stülpnagel und in Wien unter der Leitung des Chefs des Stabes im Wehrkreis, Oberst i. G. Heinrich Kodré, gelang es, die Befehle der Operation Walküre umzusetzen. In gross angelegten Aktionen wurden in diesen beiden Städten Mitglieder der SS verhaftet.

Stauffenberg musste bei seiner Ankunft im Bendlerblock gegen 16:30 Uhr feststellen, dass bisher ausser der Alarmierung der Truppen des Ersatzheeres, das die militärische und vollziehende Gewalt in Deutschland übernehmen sollte, nichts unternommen worden war. Gegenüber Fromm offenbarte er, er selbst habe die Bombe gezündet, und behauptete, er selbst habe auch gesehen, wie Hitler tot aus der Baracke hinausgetragen worden sei, Keitel habe, als er Fromm vom Überleben Hitlers berichtet habe, „wie immer gelogen“. Fromm wurde festgesetzt. Weitere Teile der Walküre-Operation wie das Benachrichtigen der Wehrkreise wurden nun abgearbeitet.

Allerdings waren mehrere für die Zeit nach dem Umsturz entscheidende Mitverschwörer schlecht in den Ablauf nach dem Attentat eingebunden: So traf Generaloberst Ludwig Beck, immerhin als Staatsoberhaupt vorgesehen, erst gegen 17 Uhr im Bendlerblock ein. Als er vom zweifelhaften Ausgang des Attentats erfuhr, schloss er sich zwar der Einstellung Stauffenbergs an: „Für mich ist dieser Mann tot, davon lasse ich mein weiteres Handeln bestimmen“. Erwin von Witzleben aber, immerhin als Oberbefehlshaber über die gesamte Wehrmacht vorgesehen, befand sich zur Zeit des Attentats sogar noch in Ostpreussen. Ohne zuverlässige Information über den bisherigen Verlauf traf er erst gegen 19:30 Uhr in der Bendlerstrasse ein. Als Stauffenberg ihm Bericht über den bisherigen Ablauf erstattete, kritisierte Witzleben scharf die Unzulänglichkeiten der bisher getroffenen Massnahmen, vor allem, dass kein energischer Einsatz der Truppen erfolgte, und bemerkte „Schöne Schweinerei, das“! Er verliess gegen 20:45 Uhr den Bendlerblock wieder und fuhr auf seinen Landsitz ausserhalb Berlins, wo er am folgenden Tag verhaftet wurde. Andere von den Umstürzlern ebenfalls für wichtige Positionen vorgesehene Mitverschwörer wie Nebe und Canaris blieben in den Stunden nach dem Attentat passiv.

Eine schwerwiegende Panne ereignete sich beim Versand derjenigen Fernschreiben, welche den nicht in die Verschwörung Eingeweihten den Anlass der Walküre-Operation klarmachen sollten („innere Unruhen“). Stauffenbergs Adjutant Friedrich Karl Klausing liess das Fernschreiben als „Geheime Kommandosache“ einstufen. Dadurch konnte es nicht gleichzeitig an jeweils 30 Empfänger durchgegeben werden, sondern musste zunächst verschlüsselt und dann einzeln und seitenweise versandt werden. Ausserdem standen dafür statt etwa zwanzig nur vier Fernschreiber zur Verfügung. Bis beginnend ab etwa 16:45 Uhr das letzte Fernschreiben zur Auslösung von Walküre alle Empfänger erreicht hatte, dauerte es etwa drei Stunden. Weitere Fernschreiben beispielsweise mit Ausführungsdetails trafen später als 21 Uhr ein. In der Zwischenzeit war aber sowohl die Bevölkerung zwischen 18:28 und 18:42 Uhr durch drei Sondermeldungen des Deutschlandsenders darüber informiert worden, dass Hitler nur leichte Verletzungen erlitten hatte, als auch bei den militärischen Dienststellen das Fernschreiben Keitels von 20:20 Uhr eingetroffen, in dem dieser Befehle aus dem Bendlerblock für ungültig erklärte und mitgeteilt hatte: „Der Führer lebt! Völlig gesund“!

Ausserdem scheiterten auch die Abriegelung des Regierungsviertels rund um die Wilhelmstrasse in Berlin, die Ausschaltung des Deutschlandsenders im Haus des Rundfunks in Berlin-Charlottenburg, die Verhaftung der SS-Führung und die Besetzung der Gestapozentrale in der Prinz-Albrecht-Strasse: Gegen 18 Uhr überzeugte sich der als fanatischer Nationalsozialist geltende Kommandeur des Wachbataillons „Grossdeutschland“, Major Otto Remer, der das Regierungsviertel absichern und Goebbels festnehmen sollte, durch ein von Goebbels vermitteltes Telefongespräch mit Hitler („Major Remer, erkennen Sie meine Stimme“?) vom Überleben des „Führers“. Er erhielt von ihm das Kommando über die gesamte Hauptstadt übertragen.

Stauffenberg indes versuchte, durch zahlreiche Ferngespräche ein Scheitern der Verschwörung noch abzuwenden. Wiederholt beharrte er dabei darauf, Hitler sei tot. Dennoch brachte das Regime die Verschwörer zunehmend in die Defensive. Etliche Offiziere im Bendlerblock wechselten die Seite, setzten sich ab oder hintertrieben Befehle der Verschwörer. Gegen 20 Uhr gab General Wolfgang Thomale der auf dem Fehrbelliner Platz in Berlin-Wilmersdorf eingetroffenen Panzer-Ersatzbrigade den Befehl, den Putsch niederzuschlagen. Gegen 23 Uhr wurde der Bendlerblock von diesen Truppen besetzt. Die meisten der Verschwörer wurden nach einem Schusswechsel festgesetzt. Nur Hauptmann Klausing und einige jüngere Offiziere (von Hammerstein, von Oppen, von Kleist) konnten aus dem Gebäude entkommen.

Dem Generaloberst Beck gab Fromm, einst sein Untergebener, auf die Bitte, die Dienstwaffe „für den eigenen Gebrauch“ behalten zu dürfen, zuvor Gelegenheit, sich selbst zu töten. Nachdem sich Beck beim ersten Versuch nur einen Streifschuss und beim zweiten nur eine nicht sofort tödliche Kopfverletzung beibringen konnte, wurde er auf Befehl Fromms durch den Gnadenschuss eines Feldwebels getötet.

Im Hof des Bendlerblocks wurden wenige Minuten nach Mitternacht Stauffenberg, Haeften, Olbricht und Mertz von Quirnheim einzeln von Soldaten vor einem Sandhaufen im Scheinwerferlicht eines Lastwagens erschossen. Die Erschiessung der Verschwörer war von Generaloberst Friedrich Fromm unter Berufung auf ein Standgericht, das angeblich stattgefunden habe, befohlen worden. Nachdem die vier erschossenen Offiziere samt Ludwig Beck auf Anordnung Fromms zunächst in Uniform mit Orden und Ehrenzeichen auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof begraben worden waren, liess Himmler die Leichen am nächsten Tag exhumieren, verbrennen und ihre Asche über Rieselfelder der Berliner Kläranlagen verteilen.

Fromm lag daran, seine eigene Verstrickung in die Attentatspläne zu vertuschen. Er wurde dennoch, nachdem eine Liste der geplanten Regierung in seinem Safe gefunden worden war, später angeklagt, zum Tode verurteilt und am 12. März 1945 hingerichtet.

Gegen 1 Uhr des 21. Juli 1944 traf in der Wolfsschanze der aus dem 90 Kilometer entfernten Königsberg angeforderte Übertragungswagen der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft ein und wurde betriebsbereit gemacht, sodass sich Hitler über den Rundfunk an die Öffentlichkeit wenden konnte: „Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch-dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtführung auszurotten“.

Generalmajor Henning von Tresckow, Chef des Stabes der Heeresgruppe Mitte, ahnte, dass ein Schauprozess bevorstand. Er liess sich am 21. Juli 1944 in die Nähe der Front fahren und zündete an einem Waldrand eine Gewehrgranate. Er starb sofort.

Paris

In Paris gelang es den Widerstand gegen Hitler erfolgreich durchzuführen. Der Kommandant von Gross-Paris, Generalleutnant Hans Freiherr von Boineburg-Lengsfeld setzte am 20. Juli 1944 an leitender Stelle die Verhaftung der führenden Gestapo- und SS-Offiziere, einschliesslich des Höheren SS- und Polizeiführers in Frankreich, SS-Gruppenführer Carl Oberg, und deren Einheiten in Paris durch. Die Verhaftung der rund 1200 in Paris stationierten SS und SD-Männer wurde vom Sicherungs-Regiment 1 der 325. Sicherungs-Division unter Oberstleutnant d. R. Kurt von Kraewel durchgeführt. Als nach einigen Stunden der Fehlschlag des Attentats gemeldet wurde und die in Paris Festgesetzten wieder freigelassen wurden, erklärte Boineburg ihnen die Aktion als „Übung“. Er hatte enormes Glück und wurde nicht als Mitverschwörer erkannt, da General von Stülpnagel (der Militärbefehlshaber in Frankreich) schwieg, Generalleutnant Hans Speidel (Stabschef des Oberbefehlshabers West, Generalfeldmarschall Günther von Kluge), ihn deckte und SS-Gruppenführer Oberg kein Aufhebens machte. Unter zunehmendem Druck durch Ermittlungen des Regimes wurde der Oberbefehlshaber der 4. Armee von Kluge abgesetzt und beging im August 1944 Selbstmord. Von Stülpnagel versuchte vergeblich, Selbstmord zu begehen – er wurde Ende August 1944 hingerichtet.

Gründe für das Scheitern

Zusammenfassend gab es dafür, dass es trotz des Attentats nicht zum Sturz des Hitler-Regimes kam, drei Hauptgründe:

- Die vorangegangenen zahlreichen Anschlagsversuche gegen Hitler mussten aus unterschiedlichen Gründen immer wieder verschoben oder abgebrochen werden. Beim nicht ausgeführten Versuch Stauffenbergs vom 15. Juli waren in der fälschlichen Annahme, das Attentat sei geglückt, bereits Teile des Walküre-Plans angelaufen. Nur unter grössten Anstrengungen und mit viel Glück gelang danach die Vertuschung dieser Operationen. Bis auf den Kern des Widerstandes waren einige Anhänger nun nicht mehr bereit, ihr Leben, ohne absolut verlässliche Nachrichten über Hitlers Tod aufs Spiel zu setzen.

- Die Vorbereitung der Machtübernahme durch die Verschwörer war in vieler Hinsicht völlig unzureichend. Insbesondere war keine Vorsorge getroffen worden, dass den regimetreuen Kräften nach dem Attentat der Zugriff auf Rundfunk und Fernmeldewesen unmöglich war. In Berlin fehlten zuverlässige militärische Kräfte, um politische Zentralen wie das Propagandaministerium, das Reichssicherheitshauptamt, wichtige NSDAP-Dienststellen und die Gestapo-Zentrale zu besetzen und zu sichern. Fernschreiben der Verschwörer kamen nicht schnell genug und gleichzeitig bei den Empfängern an. Die Nutzung der Rundfunksender gelang den Verschwörern ohnehin nicht.

- Ausserdem war mit Claus von Stauffenberg die zentrale Figur dieses Plans bis 16:30 Uhr im Bendlerblock nicht verfügbar, da er noch auf dem Rückflug nach Berlin war. Zweifellos wäre seine persönliche Anwesenheit dort in den Minuten und Stunden nach dem Attentat von grossem Vorteil gewesen. Stauffenberg verfügte über ein hohes Mass an Entschlossenheit. Sie stand im Gegensatz zur wankelmütigen Haltung vieler, die man nur unter grössten Vorbehalten auf die Verschwörerseite hatte ziehen können. Diese Leute schwankten nun und konnten sich zu keiner Aktivität durchringen.

Ferner war nicht abgesprochen, welche Massnahmen ergriffen werden sollten, wenn es trotz zunächst erfolgreichen Umsturzes längerfristig, zusätzlich zum Zweiten Weltkrieg, in Deutschland zu einem Bürgerkrieg gekommen wäre.

NS-Justiz

Verfahren vor dem Volksgerichtshof

Die Ermittlungen der Gestapo zogen sich bis Mai 1945 hin. Man geht insgesamt von ca. 700 Inhaftierungen und mehr als 110 Exekutionen aus. Die Familienangehörigen der Attentäter wurden in Sippenhaft genommen. Etwa 5000 weitere Verhaftungen erfolgten während der Aktion Gitter im August 1944. Neben den Verschwörern fielen damit zahlreiche andere Oppositionelle der NS-Justiz zum Opfer, die schon länger das Missfallen des nationalsozialistischen Regimes erregt hatten, aber nicht in das Attentat verwickelt waren.

Im Gefolge des Attentats wurde am 2. August 1944 der sogenannte „Ehrenhof der Wehrmacht“ errichtet, dessen Aufgabe darin bestand, die möglicherweise am Attentat beteiligten Offiziere aus der Armee auszuschliessen. Für diejenigen Offiziere, die vom Ehrenhof aus der Wehrmacht als „unehrenhaft“ (zu „Schützen“ degradiert) entlassen wurden, war das Militärstrafrecht nicht anwendbar und deshalb das Reichskriegsgericht nicht zuständig. Sie konnten aufgrund dieser Formalie in Schauprozessen vor dem Volksgerichtshof unter dem Vorsitz von Roland Freisler abgeurteilt werden. Im Gerichtssaal waren die Angeklagten massiven Demütigungen ausgesetzt – so musste sich beispielsweise Erwin von Witzleben während der Verhandlung die Hose festhalten, da ihm die Geheime Staatspolizei den Gürtel abgenommen hatte. Gleichzeitig wurde er durch Roland Freisler beschimpft als „dreckiger alter Mann, der an seiner Hose herumnestele“.

Über die Prozesse entstand aus geheimen Aufnahmen der Verhandlungen ein NS-Propagandafilm unter dem Titel Verräter vor dem Volksgericht. Dieser wurde jedoch nicht öffentlich gezeigt und war nur mit Sondergenehmigung des Reichspropagandaministers Joseph Goebbels zu sehen, ausserdem als Geheimsache im Sinne des § 88 RStGB in der Fassung vom 24. April 1934 eingestuft. Aussenstehenden von dem Inhalt des Films und seiner Vorführung Kenntnis zu geben, wurde daher mit dem Tode bestraft.

Die Vollstreckung der Todesurteile wegen Hochverrats erfolgte meist nur wenige Stunden nach ihrer Verkündung. Die Opfer wurden in Berlin-Plötzensee mit Stahlkabeln an Fleischerhaken aufgehängt. Eine Kamera filmte den Todeskampf der Verurteilten, die Aufnahmen wurden direkt an das Führerhauptquartier weitergeleitet. Diese Filme sind heute verschollen.

Exekutionen und Todesfälle auf Seiten der Attentäter

Etwa 150 Personen wurden kurz nach dem Attentat von Hitlers Gefolgschaft als (vermeintliche) Attentäter oder Mitwisser getötet oder in den Tod getrieben.

Teilnehmer der Lagebesprechung in der Wolfsschanze

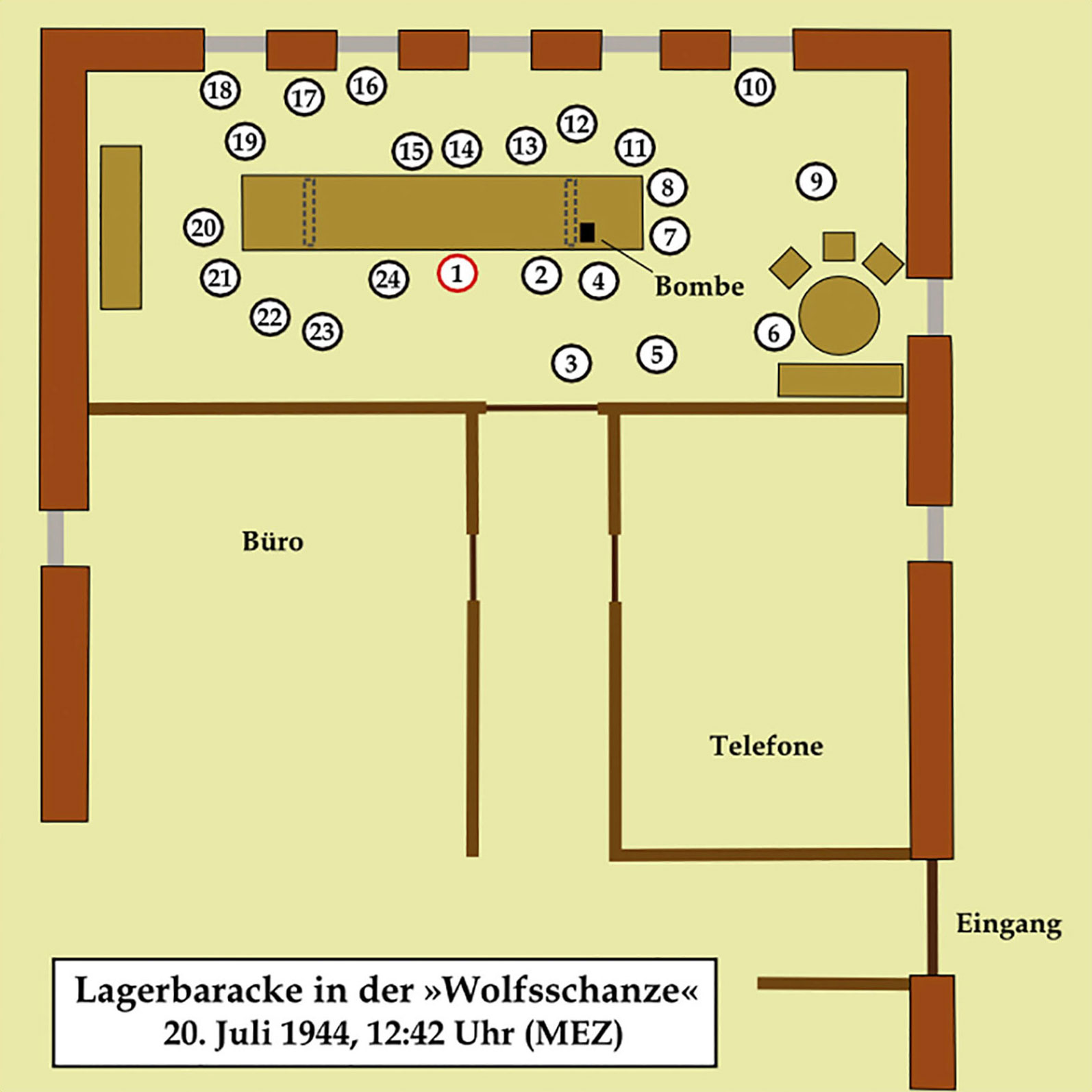

Position der Teilnehmer an der Lagebesprechung vom 20. Juli 1944 Die Bombe befand sich im Augenblick der Explosion hinter dem rechtenTischträger.)

Ausgehend von Hitler nach rechts befanden sich in der Lagebaracke:

- Adolf Hitler (leicht verletzt)

- Generalleutnant Adolf Heusinger: Chef der Operationsabteilung des Generalstabes des Heeres und Stellvertreter des Chefs des Generalstabes des Heeres (leicht verletzt)

- General der Flieger Günther Korten: Chef des Generalstabes der Luftwaffe (†)

- Oberst i. G.* Heinz Brandt: Erster Generalstabsoffizier; Heusingers Stellvertreter (†)

- General der Flieger Karl-Heinrich Bodenschatz: Verbindungsoffizier des Oberbefehlshabers der Luftwaffe im Führerhauptquartier (schwer verletzt)

- Oberstleutnant i. G.* Heinz Waizenegger: Adjutant Keitels (leicht verletzt)

- Generalleutnant Rudolf Schmundt: Chefadjutant der Wehrmacht bei Hitler und Chef des Heerespersonalamtes (†)

- Oberstleutnant i. G.* Heinrich Borgmann: Adjutant Hitlers (schwer verletzt)

- General der Infanterie Walter Buhle: Chef des Heeresstabes beim Oberkommando der Wehrmacht (leicht verletzt)

- Konteradmiral Karl-Jesko von Puttkamer: Marineadjutant Hitlers (leicht verletzt)

- Stenograf Heinrich Berger (†)

- Kapitän zur See Heinz Assmann: Admiralstabsoffizier im Wehrmachtführungsstab (schwer verletzt)

- Major Ernst John von Freyend: Adjutant Keitels (leicht Verletzt)

- Generalmajor Walter Scherff: Sonderbeauftragter Hitlers für die militärische Geschichtsschreibung (leicht verletzt)

- Konteradmiral Hans-Erich Voss: Vertreter des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine im Führerhauptquartier (leicht Verletzt)

- SS-Hauptsturmführer Otto Günsche: Adjutant Hitlers (leicht verletzt)

- Oberst i. G.* Nicolaus von Below: Luftwaffenadjutant Hitlers (leicht Verletzt)

- SS-Gruppenführer Hermann Fegelein: Vertreter der Waffen-SS im Führerhauptquartier (leicht Verletzt)

- Stenograf Heinz Buchholz (leicht Verletzt)

- Major i. G.* Herbert Büchs: Adjutant Jodls (leicht Verletzt)

- Ministerialdirigent Franz Edler von Sonnleithner: Vertreter des Auswärtigen Amtes im Führerhauptquartier (leicht Verletzt)

- General der Artillerie Walter Warlimont: stellvertretender Chef des Wehrmachtführungsstabes (leicht Verletzt)

- Generaloberst Alfred Jodl: Chef des Wehrmachtführungsstabes (schwer verletzt)

- Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel: Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (leicht verletzt)

Anmerkungen:

(†) = sofort getötet oder später seinen Verletzungen erlegen

i.G.* = im Generalstab

Historische Bewertung

Die NS-Propaganda schmähte Graf von Stauffenberg und die Verschwörer des 20. Juli als feige Landesverräter, die dem Deutschen Reich in Zeiten höchster Not in den Rücken gefallen seien. Diese (nationalsozialistische) Interpretation des Attentats wirkt bis heute nach.

Es ist bei der heterogenen und grossen Gruppe der Widerständler des 20. Juli 1944 schwer, Motive zu nennen, die für alle Teilnehmer gleich massgeblich waren. Ethische und allgemein-religiöse Fragen oder mehr persönliche Gewissensfragen, insbesondere die Erlebnisse der hinter der Front im Osten verübten Untaten, sind jedenfalls als „motivgebend“ nicht zu unterschätzen, besonders nicht bei den gescheiterten frühen Attentatsversuchen. Die heutige deutsche Geschichtsschreibung hebt aber überwiegend das von ihr so genannte „nationale Interesse“ als entscheidenden Ansporn für die meisten der opponierenden Militärs hervor. Das „nationale Interesse“ ist in der Sprache dieser Wissenschaftler ein Kürzel für die Einigkeit der Verschwörer in der negativen Beurteilung des Dilettantismus Hitlers in kriegsstrategischen Fragen und die seit 1942 eingetretene aussichtslose militärische Lage an den meisten Fronten. Die sich abzeichnende Niederlage müsse im nationalen Interesse unbedingt verhindert werden. Dafür sei die Beseitigung der Person Hitlers erforderlich und ein Hochverrat gerechtfertigt.

Von 1938 bis 1940 war anscheinend das „nationale Interesse“ im Offizierskorps ohnehin ausschlaggebend. Für diese Annahme spricht insbesondere, dass die militärische Opposition nach dem Frankreichfeldzug 1940 auf einen kleinen Kern zusammengeschmolzen war, auch bedingt durch den unverhofft schnellen und leichten Sieg über den „Erbfeind“, der Deutschland 1939 den Krieg erklärt hatte. Im Jahre 1941 dagegen überfiel das Deutsche Reich die verbündete Sowjetunion, erzielte trotz grosser Bodengewinne keinen entscheidenden Erfolg, und hinter den Fronten fanden Massenhinrichtungen statt. Da spätestens mit der Niederlage in der Schlacht von Stalingrad Anfang 1943 ein Sieg gegen die Sowjetunion unwahrscheinlich geworden war, wurde es wieder leichter, neue Männer für den Widerstand zu gewinnen.

Vielen der Männer des 20. Juli war es im Verlaufe der Kriegsjahre ein immer grösser werdendes Bedürfnis geworden, gegen die diktatorische Politik Hitlers und seiner Partei Widerstand zu leisten, insbesondere gegen die Verbrechen der SS hinter der Front. Sie waren in zunehmendem Masse Zeugen von systematischen Massentötungen von Unschuldigen geworden, was sie mit ihrem Gewissen und ihrer Offiziersehre nicht in Einklang bringen konnten. Etliche fürchteten eine langfristige Schädigung des deutschen Rufs und eine Auferlegung moralischer Schuld für kommende Generationen. Mit dieser Argumentation hatte Tresckow schon nach der Bekanntgabe des Kommissarbefehls vergeblich versucht, seinen Vorgesetzten zu einem offiziellen Protest bei Hitler zu bewegen.

Andere Interpretationen stellen den immer näher rückenden und unvermeidlichen militärischen Zusammenbruch Deutschlands als Motiv für den Umsturzversuch in den Vordergrund. Insbesondere marxistisch orientierte Historiker sehen den Putsch als Versuch einiger „Hitleroffiziere“ aristokratischer Herkunft, Deutschland eine Besetzung, den Adeligen den Verlust ihres Landbesitzes im Osten und der Offizierskaste den Verlust ihrer Privilegien zu ersparen. Der wahre Widerstand sei von der KPD und der Roten Kapelle ausgegangen. Andere Historiker wie Andreas Hillgruber räumen dem gescheiterten Attentat Georg Elsers vom 8. November 1939 und den Flugblattaktionen der Weissen Rose in der Universität von München am 18. Februar 1943 grössere Bedeutung als der Verschwörung des 20. Juli 1944 ein, weil beide demokratischen Charakter gehabt hätten. Stauffenberg dagegen sei Monarchist und daher kein Demokrat gewesen. Joachim Fest und andere haben dagegen ihre Meinung bekundet, Stauffenberg sei zwar Monarchist und damit kein Republikaner, aber durchaus Demokrat gewesen.

Festzuhalten ist, dass einige radikale Antisemiten und Kriegsverbrecher an der Verschwörung des 20. Juli beteiligt waren, so zum Beispiel der Generalquartiermeister Eduard Wagner, der Mitverantwortung für den Tod von Millionen sowjetischer Kriegsgefangener trug und der sich aus Furcht vor der Rache der Roten Armee dem Widerstand angeschlossen hatte. Zum engeren Kreis zählte auch der 1945 hingerichtete Arthur Nebe, der als Kommandeur der Einsatzgruppe B zahlreiche Massaker an Juden und anderen Zivilisten zu verantworten hatte und als Chef des Reichskriminalpolizeiamtes im RSHA einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an den Roma war. Ebenfalls zum Kreis der Mitverschwörer gehörte der Berliner Polizeipräsident, Wolf-Heinrich Graf von Helldorff, der sich als alter Parteigenosse schon vor 1933 bei Übergriffen gegen Juden hervorgetan hatte.

Demgegenüber haben nachweislich 20 Beteiligte vor dem Volksgerichtshof das Verbrechen der Ausrottung der Juden (Holocaust) als Hauptbeweggrund für ihr Handeln genannt. Die meisten Historiker nehmen an, dass ein Teil der Männer des 20. Juli unter dem Eindruck der brutalen und verbrecherischen Gewaltpolitik Hitlers und seiner Partei einen Lernprozess durchgemacht hat, der von anfänglicher Zustimmung zu entschiedener Ablehnung geführt habe – auch um den Preis des eigenen Lebens. Keiner der Angeklagten liess sich vor Freislers Volksgerichtshof psychisch brechen oder versuchte, durch Ausflüchte den eigenen Kopf zu retten. Speziell die Widerständler aus dem Offizierskorps gewinnen nach Meinung einiger besondere historische Bedeutung durch die ethische Begründung ihres Vorgehens, wie sie beispielsweise Henning von Tresckow am 21. Juli 1944 Fabian von Schlabrendorff zum Abschied formulierte:

„Wenn einst Gott Abraham verheissen hat, er werde Sodom nicht verderben, wenn auch nur zehn Gerechte darin seien, so hoffe ich, dass Gott Deutschland um unseretwillen nicht vernichten wird. […] Der sittliche Wert eines Menschen beginnt erst dort, wo er bereit ist, für seine Überzeugung sein Leben hinzugeben“.

Rezeption

Ausland

Im Ausland wurde der versuchte Umsturz zunächst herabgewürdigt: Der damalige Feind wurde als insgesamt moralisch minderwertig und im Zerbrechen begriffen dargestellt. Winston Churchill, der von den Attentatsplänen im Voraus unterrichtet war, erklärte am 2. August 1944 im britischen Unterhaus, es handle sich lediglich „um Ausrottungskämpfe unter den Würdenträgern des Dritten Reiches“. Weiter kommentierte er das Attentat: „Die führenden Persönlichkeiten des Deutschen Reiches bringen sich gegenseitig um, oder sie trachten sich nach dem Leben; aber ihre Tage sind gezählt“.

Die USA wiederholten die von Churchill vorgegebene Interpretation des Ereignisses. Die New York Times schrieb am 9. August 1944, das Attentat erinnere eher an einen Kontenausgleich in der „Atmosphäre einer finsteren Verbrecherwelt“. Es handele sich nicht um ein Verhalten, wie man es „normalerweise vom Offizierskorps eines Kulturstaates“ erwarten würde.

Ilja Ehrenburg schrieb in der Krasnaja Swesda, das nationalsozialistische Deutschland werde nicht von meuternden Offizieren in die Knie gezwungen, sondern von der Roten Armee und ihren Verbündeten. „Unsere Armeen sind schneller als das Gewissen der ‚Fritzen‘“.

Die Journalistin und Mitherausgeberin der Wochenzeitung Die Zeit, Marion Gräfin Dönhoff, hat darauf hingewiesen, dass trotz der Bemühungen von Carl Friedrich Goerdeler und Adam von Trott zu Solz um Unterstützung im Ausland eine „Mauer des Schweigens“ die Folge gewesen sei. Dönhoff sah darin eine „unterlassene Hilfeleistung“: Wider besseres Wissen hätten die Westmächte sich der Interpretation Hitlers angeschlossen und das Attentat als die Tat „ehrgeiziger Offiziere“ bezeichnet.

Deutschland nach 1945

Im geteilten Nachkriegsdeutschland war die Haltung gegenüber dem Attentat des 20. Juli 1944 uneinheitlich. In Westdeutschland wurden die Männer des 20. Juli 1944 Mitte der 1950er Jahre infolge des Remer-Prozesses langsam zu „Helden“ erhoben, wohingegen die Bevölkerung in der DDR mit diesem Datum wenig anfangen konnte. Bei vielen Deutschen im Westen und im Osten wirkte auch noch der Verratsvorwurf der NS-Propaganda nach, und es wurde befürchtet, einer neuen „Dolchstosslegende“ Vorschub zu leisten. Zum Gedenken an die Verschwörer gehörte in Westdeutschland schon bald die Behauptung, Churchill habe sich vor dem britischen Unterhaus wie folgt über den deutschen Widerstand geäussert:

„In Deutschland lebte eine Opposition, die quantitativ durch ihre Opfer und eine entnervende internationale Politik immer schwächer wurde, aber zu dem Edelsten und Grössten gehört, das in der politischen Geschichte aller Völker hervorgebracht wurde. Diese Männer kämpften ohne Hilfe von innen oder von aussen, einzig getrieben von der Unruhe ihres Gewissens. Solange sie lebten, waren sie für uns unerkennbar, da sie sich tarnen mussten. Aber an den Toten ist der Widerstand sichtbar geworden. Diese Toten vermögen nicht alles zu rechtfertigen, was in Deutschland geschah. Aber ihre Taten und Opfer sind das unzerstörbare Fundament des neuen Aufbaus. Wir hoffen auf die Zeit, in der erst das heroische Kapitel der inneren deutschen Geschichte seine gerechte Würdigung findet“.

Veröffentlicht wurde diese angebliche Erklärung erstmals 1946 in der Zeitschrift Deutsche Rundschau, wo ihr Herausgeber Rudolf Pechel sie am Ende seines „Tatsachen“ betitelten Aufsatzes über deutsche Widerstandsaktivitäten gegen Hitler ohne weitere Erläuterung mit dieser schlichten Einleitung präsentierte:

„Es war Winston Churchill, der im britischen Unterhaus folgende Worte sprach: […]“

In Heft 1/2 des Jahrgangs 1950 druckte die Deutsche Rundschau diese „Worte“ unter der Überschrift „Eine Bestätigung durch Churchill“ noch einmal. Dieses Mal hiess es dazu, die im Dezemberheft 1946 „auf Grund einer Zeitungsnotiz“ veröffentlichten „Worte Winston Churchills“ hätten „in der ganzen Welt Aufsehen erregt“ […]

„Die Quelle, aus der wir das angebliche Zitat aus einer Rede Churchills im Unterhaus nahmen, ging durch ein Versehen verloren. In den Stenogrammen des Unterhauses fand sich kein Beleg über diese Worte Churchills. Angehörige der deutschen Widerstandsbewegung haben nun alles versucht, um Klarheit zu schaffen und veranlassten einen englischen Freund, sich an Winston Churchill selber, um Auskunft zu wenden. Auf diese Anfrage hat Churchill am 19. November 1949 folgendes geantwortet: ‚Since the receipt of your letter I have had a search made through my speeches for the passage to which you and Count Hardenberg refer; but so far no record can be found of any such pronouncement by me. But I might quite well have used the words you quote, as they represent my feelings aspect of German affairs. I am sorry I cannot be more precise or helpful, but if we are able to identify the speech I will of course be pleased to send you a copy for your friend, as you request‘“.

Churchills angebliche Erklärung vor dem Unterhaus wurde 1952 in eine Sonderveröffentlichung zum 20. Juli (Hrsg. Hans Royce) der von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Zeitung Das Parlament aufgenommen und auch in Eberhard Zellers Standardwerk Geist der Freiheit, dort allerdings mit dem einschränkenden Vorspruch: „Churchill […] soll im Jahr 1946 einmal so vor dem britischen Unterhaus gesprochen haben“. Die Bundeszentrale für politische Bildung nennt den Text inzwischen selbst „undokumentiert“, und Peter Steinbach bezeichnete ihn schon 1999 als „mit Sicherheit nicht authentisch“. Von einer englischsprachigen Version ist nach wie vor nichts bekannt, und es gibt wie 1950 keine Dokumente oder Zeugen, die die Darstellung der Deutschen Rundschau bestätigen.

In der Sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR gab das SED-Regime die allgemeinverbindliche Sichtweise unmissverständlich vor, indem sie die Männer des 20. Juli zunächst als „reaktionäre Agenten des US-Imperialismus“ bezeichnete. Laut Kurt Finker „war die Verschwörung in ihrer Gesamtheit und in ihrem Wesen ein radikal reaktionäres Unternehmen zur Rettung des deutschen Imperialismus und der Macht der Monopole vor ihrer Zerschlagung“.[49] Später wurden sie im Sinne der marxistischen Geschichtstheorie eher in die Kategorie der „nützlichen Idioten“ eingestuft, also als ursprünglich arbeiterklassenfeindliche Elemente, die jedoch die siegreiche Sowjetarmee bei ihrem Kampf gegen den Faschismus unbewusst unterstützt hatten. Um 1980 besann sich die SED-Führung ihrer preussischen Tradition und bewertete die Teilnehmer des 20. Juli verhalten positiv. Im internationalen Filmmehrteiler Befreiung, der unter der Leitung der Sowjetunion von 1969 bis 1972 produziert wurde, nimmt das Attentat einen recht grossen Raum ein und wird deutlich positiv dargestellt.

Unmittelbare Nachkriegszeit in Westdeutschland

Das Attentat des 20. Juli 1944 entfaltete trotz seines Scheiterns nach Kriegsende eine beachtliche Wirkung. Während sich dieses Datum unter den ehemaligen und zukünftigen Soldaten durch heftige Konflikte hindurch als die wesentliche Wurzel der Konzeption Innere Führung für eine neuartige Armee durchsetzte, blieb es bei der Mehrheit der Bevölkerung zunächst ein ungeliebtes und vorwiegend durch Gedenkreden am Leben gehaltenes Erbe.

Joachim Fest erklärt die anfängliche Ablehnung innerhalb der Zivilbevölkerung nach dem Kriege durch die in wesentliche Positionen der Bundesrepublik Deutschland gelangten ehemaligen Nationalsozialisten.

Die nach links gerückten Nachfolgegenerationen, vor allem die 68er, wollten die vorgegebene Sichtweise nur ungern akzeptieren, nach welcher der (angeblich) massgebliche Widerstand gegen den deutschen Faschismus nicht von Arbeitern, Bauern, Hausfrauen, Häftlingen und Deserteuren, sondern von Grafen und Generälen, Faschisten und Kriegsverbrechern geleistet wurde.

Medien und Gedenkreden

In den Medien und den seit 1946 stattfindenden Gedenkreden zum 20. Juli ist eine Tendenz festzustellen, den 20. Juli positiv zu bewerten. Diese Tendenz setzte sich nach dem Wegfall der Lizenzierungspraxis der Medien 1949 vollends durch. Auch wenn der Begriff „political correctness“ damals noch nicht gebräuchlich war, wurde innerhalb der bundesrepublikanischen Eliten jede Stellungnahme gegen den 20. Juli 1944 vor allem nach dem Remer-Prozess 1952 zunehmend als ein Verstoss gegen das empfunden, was heute Political Correctness genannt wird, und entsprechend scharf kritisiert. Von Anfang an erfolgte in den Gedenkreden neben einer Verteidigung gegen die mannigfaltigen Vorwürfe gegen die Männer und Frauen des 20. Juli 1944 eine Funktionalisierung des 20. Juli: nach aussen zur Widerlegung der Kollektivschuldthese, nach innen zur Stiftung einer neuen Identität in einer Tradition der Freiheit. Dabei wurde dem Widerstand angesichts der Unfähigkeit der Deutschen, mit ihrer eigenen Verstrickung in das nationalsozialistische Unrecht umzugehen, stellenweise auch eine Katharsisfunktion zugeschrieben, die – z. B. noch 1958 bei Carlo Schmid, einem prominenten SPD-Mitglied – in einer pseudochristlichen Opfer-Rhetorik gipfelte: „Sie, die unter dem Beil, die am Galgen, die in den Gaskammern, am Pfahle gestorben sind, haben stellvertretend auch für uns gehandelt; der harte Lorbeer, den sie, einer Dornenkrone gleich, in ihre Stirne gedrückt haben, hat die Schuld weggenommen, die auf uns lastete“. Ab 1953 verknüpften viele Gedenkredner den 20. Juli 1944 mit dem 17. Juni 1953 als aufeinanderfolgende Fanale des Freiheitswillens einer deutschen Bevölkerung in einer Diktatur.

Politikermeinungen

Was die politische Auseinandersetzung zum Thema „20. Juli“ angeht, zeigen sich in der Untersuchung der Plenarprotokolle des Deutschen Bundestages in Nuancen unterschiedliche Haltungen, wobei handfest negative Äusserungen im gesamten Untersuchungszeitraum in den Debatten ausgeblieben sind – selbst von Angehörigen der KPD oder der rechtsextremen Sozialistischen Reichspartei (SRP). Allerdings unterblieben eindeutige und signalhafte Stellungnahmen – beispielsweise im Rahmen der Wiedergutmachungsgesetzgebung – im Bundestag und von Seiten der Bundesregierung ganz. Dass nie in Erwägung gezogen wurde, den 20. Juli als nationalen Gedenk- oder Feiertag einzuführen, ist zwar zu erwähnen, jedoch ex post kaum ernsthaft zu kritisieren. Öffentliche Gebäude in Westdeutschland wurden am 20. Juli bundesweit ab dem Jahr 1963 beflaggt, und die Bundespost brachte im Jahr 1964 zum 20. Jahrestag eine Briefmarke zum Gedenken an den deutschen Widerstand in Umlauf.

Mehrheitsmeinung der westdeutschen Bevölkerung

Die ausführlichste ältere Umfrage zum 20. Juli stammt aus dem Jahr 1951 und zeigt das Bild einer Dreiteilung: Ein Drittel verband mit dem Datum 20. Juli kein Ereignis oder hatte dazu keine Meinung. Ein weiteres Drittel äusserte sich positiv, das letzte Drittel hatte eine kritische Haltung zum Attentat. Von letzteren wurden die Männer und Frauen des Widerstandes öffentlich auch als „Feiglinge“ und „Verräter“ denunziert und diffamiert. Die Meinungsverschiedenheit innerhalb der Bevölkerung wurde von Zeitgenossen durchaus als problematisch empfunden, besorgte Stellungnahmen zur Rezeption des 20. Juli – wie die folgende – waren vor allem bis 1952 an der Tagesordnung: „Oberste Pflicht eines jeden verantwortungsvollen Deutschen muss es […] sein, diesen unseligen Riss, der durch das Denken unseres Volkes geht, nach Möglichkeit zu überbrücken und allmählich ganz zu schliessen“. Die Gründe für ein „Sich-nicht-auseinandersetzen-Wollen“ weiter Teile der deutschen Bevölkerung lagen zum einen in den Vorurteilen, die sich als Folge der nationalsozialistischen Propaganda gegen die Widerstandskämpfer des 20. Juli in den Köpfen festgesetzt hatten, zum anderen in der zur Verdrängung der persönlichen politischen Vergangenheit neigenden Grunddisposition der Bevölkerung.

Die kritische Haltung der Bevölkerung erreichte im Rahmen des Erstarkens der Sozialistischen Reichspartei (SRP) und der Etablierung der Soldatenverbände kurz vor dem Remer-Prozess im Frühjahr 1952 einen Höhepunkt, sodass in diesem Zeitraum in der veröffentlichten Meinung vermehrt davor gewarnt wurde, dass „das Attentat auf Hitler den Mittelpunkt einer aktiven politischen Legendenbildung darstellt“. Als Reaktion auf die intensive Berichterstattung des Prozesses und das Scheitern der SRP verringerte sich der Anteil der Kritiker des 20. Juli zumindest zeitweise, weshalb in der veröffentlichten Meinung nicht mehr in dem Masse vor einer neuen Dolchstosslegende gewarnt wurde. Das Thema „20. Juli“ hatte fortan seinen explosiven Charakter verloren – zumindest im zivilen Bereich.

Verbreitete Gespaltenheit

Ein Dilemma zog sich durch alle Institutionen, einschliesslich der politischen Gruppierungen. „Für alle Parteien galt: Sie wollten sich für alle Deutschen öffnen – für ehemalige Nationalsozialisten ebenso wie für Verfolgte, für Mitläufer ebenso wie für die Opfer des NS-Regimes. Ein einseitiges Hervorheben der Männer und Frauen im Widerstand hätte sicher polarisierend gewirkt und so manchen Mitläufer abgeschreckt“. Insofern erklärt sich aus dem beschriebenen Zwiespalt auch die Ambivalenz in der Haltung der politischen Öffentlichkeit: Auch manche Politiker mussten sich erst mit dem 20. Juli „anfreunden“. Viele von ihnen entstammten zwar der demokratischen Tradition der Weimarer Republik, bis auf wenige Ausnahmen hatten sie aber nicht dem Widerstand angehört. Ein Vertreter dieser Gruppe war Konrad Adenauer. 1946 opponierte er als Mitglied des britischen Zonenbeirates aufs heftigste gegen den Antrag von Angehörigen der Widerstandskämpfer des 20. Juli auf finanzielle Unterstützung (Hinterbliebenenrente). Acht Jahre später würdigte der Kanzler freilich die Widerstandskämpfer in einer Rundfunkansprache: „Wer aus Liebe zum deutschen Volk es unternahm, die Tyrannei zu brechen, wie das die Opfer des 20. Juli getan haben, ist der Hochschätzung und Verehrung aller würdig“.

Andere machten aus ihrer Ablehnung des Attentats keinen Hehl und änderten diese Ansicht auch nicht. Dieser Gruppe gehörte beispielsweise der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Hedler aus der Deutschen Partei (DP) an, die in Adenauers erster Legislaturperiode eine Regierungskoalition mit der CDU/CSU gebildet hatte. 1949 beschimpfte er in einer mit antisemitischen Ausfällen durchsetzten Wahlkampfrede die Attentäter des 20. Juli so massiv, dass ihm daraufhin der Prozess gemacht wurde, nachdem der Deutsche Bundestag nach hitziger Debatte mit Mehrheitsentscheid seine Immunität aufgehoben hatte. Die Tatsache, dass der inzwischen zur rechtsextremen DRP übergetretene Hedler in erster Instanz freigesprochen und erst vom Revisionsgericht zu einer neunmonatigen Bewährungshaftstrafe verurteilt wurde, zeigt exemplarisch, dass eine ambivalente Haltung gegenüber dem 20. Juli damals auch in der westdeutschen Justiz verbreitet war.

Weitere Rezeptionsgeschichte bis zur Gegenwart

Als 1968 das Widerstandsrecht in das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland aufgenommen wurde, spielte der 20. Juli 1944 in der politischen Debatte eine wichtige Rolle. Die Generation der Studentenbewegung von 1968 störte sich zwar an der Herkunft und an der politischen Ausrichtung sowie dem Beruf der Mehrzahl der Widerständler: aristokratische Herkunft, konservative Gesinnung, Berufssoldatentum.

Damit entsprachen die Mitglieder des Widerstandes dem Antitypus eines idealtypischen Mitglieds der Studentenbewegung: pseudoproletarische Herkunft, anarcholinke Ausrichtung und pazifistische Gesinnung. Dies verhinderte aber nicht die Auseinandersetzung mit den Motiven und dem Mut der Widerständler, die bereit gewesen waren, für ihre Überzeugungen ihr Leben aufs Spiel zu setzen.

In der DDR begann man nach 1989, den 20. Juli unter einem neuen Blickwinkel zu sehen: Im bewussten Rückgriff auf die Geschichte setzte die erstmals frei und demokratisch gewählte Volkskammer die Neuvereidigung der NVA auf den 20. Juli 1990 fest. Die Bundeswehr führte wiederholt Gelöbnisfeiern an diesem historischen und symbolträchtigen Gedenktag durch. Zum 60. Jahrestag des gescheiterten Attentats 2004 fand in den Medien – unter anderem ausführliche Artikel der Nachrichtenmagazine Stern und Der Spiegel, Verfilmung Stauffenberg von Jo Baier – eine intensive Auseinandersetzung mit dem 20. Juli statt. In Umfragen zum Thema zeigte sich, dass vielfach Respekt und Bewunderung für die Widerständler empfunden werden. Nur noch ein geringer Prozentsatz an Befragten gab an, die Verschwörer zu verachten. Aus Anlass von Stauffenbergs 100. Geburtstag im November 2007 und zum Abschluss der Dreharbeiten für den Film Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat schrieb Der Spiegel, „erst jetzt ist der erstaunliche Höhepunkt einer postumen Karriere, die alles andere als selbstverständlich schien“.

Gedenkfeiern

Mit Ansprachen, Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern wird seit 1952 vornehmlich in Berlin am 20. Juli an die Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944 erinnert und deren Vorbildfunktion für die Gegenwart herausgehoben. Federführend sind dabei die Stiftung 20. Juli 1944 und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Seit 1999 legen Rekruten der Bundeswehr in Berlin am 20. Juli das Feierliche Gelöbnis ab. Zunächst geschah dies im Bendlerblock, seit 2008 auch vor dem Reichstagsgebäude.